6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das vorliegende Buch ist das Werk eines jungen jüdischen Arbeiters aus der Ukraine, der unter anderen den Beweis liefert, dass dem jüdischen Schrifttum durch eine sozialistische gesellschaftliche Umschichtung dieses in der ganzen Welt verstreuten Volkes neue Möglichkeiten geboten werden. Die Originalsprache, aus der es ins Russische, Ukrainische und jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, ist die eigenartig urwüchsige jüdische Sprache. Schreibweise, Aufbau und Form weichen von den Gepflogenheiten der westlichen Literatur völlig ab: scheinbar fehlt die durchgehende Handlung, und es fehlen die "Helden", die dem ungehemmten, überschäumenden Fluss der Schilderung die Grenzen gesetzt hätten. Die Pulsschläge der Handlung dieses Buches sind von der geschichtlichen Perspektive zu erfassen. Es ist ein Roman, dessen Held ein Massenwesen ist: in diesem besonderen Falle das Kollektiv der jüdischen Auswanderer nach Birobidschan, der künftigen "Republik der werktätigen Juden". Und es ist sogar ein psychologischer Roman. Die einzelnen auf den Plan gerückten Typen haben die Bedeutung der hemmenden und fördernden Elemente innerhalb des ideologischen Prozesses, den diese Massenseele, ein Produkt der durch Jahrhunderte wirkenden Sonderbedingungen, im inneren Kampf um neue Wege zur sozialen und nationalen Befreiung durchmacht: es ist spannend, dieses Wunder mitzuerleben, wie kleinstädtische Sodawasserverkäufer und Hausierer sich zu Bauern wandeln. Der Autor selbst — ein jüdischer Sostschenko — wählte für sich die Rolle des aufmerksam registrierenden, selbstkritischen Bewusstseins in dieser Massenseele. Und diesem Selbstkritizismus, der ausgeprägtesten Eigenheit des "jüdischen Charakters", hat sich auch der Übersetzer angepasst. Es sei daher vorweg gesagt und betont, dass die im Fortgang der Schilderung sich notwendig ergebenden, scheinbar "jüdelnden" sprachlichen Freiheiten bedingt sind durch die Absicht des Autors, dem es in diesem Buch gelang, den kulturellen Gärungsprozess im ostjüdischen Proletariat leidenschaftlich, aber trotzdem realistisch zu gestalten. Dieses nicht zu berücksichtigen, hieße, die Grundstimmung des Buches verfälschen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

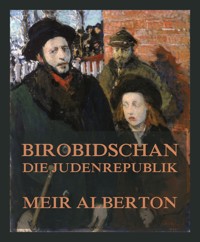

Birobidschan -

Die Judenrepublik

MEIR ALBERTON

Birobidschan, M. Alberton

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

86450 Altenmünster, Loschberg 9

Deutschland

ISBN: 9783988681812

Dieses Werk folgt der Originalausgabe des Jahres 1932, erschienen im E. Prager Verlag. Quelle: https://archive.org/details/birobidschandiej00albe/page/4/mode/2up.

Aus dem Jiddischen von Hermann Peczenik unter Mitwirkung von Dr. Josuah Wiesen

www.jazzybee-verlag.de

Inhalt:

Jüdische Kolonisation in der Sowjetunion. Ein Vorwort1

Zu Hause. 8

Abreise. 12

Die Räder stampfen. 17

Die Jungen. 24

Der Snamenker Stadtgarten und die fernöstliche Landschaft31

Führernaturen. 47

Ankunft54

Die erste Versammlung in Birobidschan. 61

Die neue Heimat68

Pläne. 77

Das Kosakendorf83

Wie die Arbeit schmeckt88

Mykita in Birobidschan. 97

Abenteuer in der Taiga. 104

Birobidschan lockt115

Dawid und Refuel124

Die "Organisation". 137

Die Kommune. 148

Fremdwörter und Begriffe. 157

Jüdische Kolonisation in der Sowjetunion. Ein Vorwort

Das vorliegende Buch ist das Werk eines jungen jüdischen Arbeiters aus der Ukraine, der unter anderen den Beweis liefert, dass dem jüdischen Schrifttum durch eine sozialistische gesellschaftliche Umschichtung dieses in der ganzen Welt verstreuten Volkes neue Möglichkeiten geboten werden. Die Originalsprache, aus der es ins Russische, Ukrainische und jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, ist die eigenartig urwüchsige jüdische Sprache. Schreibweise, Aufbau und Form weichen von den Gepflogenheiten der westlichen Literatur völlig ab: scheinbar fehlt die durchgehende Handlung, und es fehlen die "Helden", die dem ungehemmten, überschäumenden Fluss der Schilderung die Grenzen gesetzt hätten.

Die Pulsschläge der Handlung dieses Buches sind von der geschichtlichen Perspektive zu erfassen. Es ist ein Roman, dessen Held ein Massenwesen ist: in diesem besonderen Falle das Kollektiv der jüdischen Auswanderer nach Birobidschan, der künftigen "Republik der werktätigen Juden". Und es ist sogar ein psychologischer Roman. Die einzelnen auf den Plan gerückten Typen haben die Bedeutung der hemmenden und fördernden Elemente innerhalb des ideologischen Prozesses, den diese Massenseele, ein Produkt der durch Jahrhunderte wirkenden Sonderbedingungen, im inneren Kampf um neue Wege zur sozialen und nationalen Befreiung durchmacht: es ist spannend, dieses Wunder mitzuerleben, wie kleinstädtische Sodawasserverkäufer und Hausierer sich zu Bauern wandeln. Der Autor selbst — ein jüdischer Sostschenko — wählte für sich die Rolle des aufmerksam registrierenden, selbstkritischen Bewusstseins in dieser Massenseele.

Und diesem Selbstkritizismus, der ausgeprägtesten Eigenheit des "jüdischen Charakters", hat sich auch der Übersetzer angepasst. Es sei daher vorweg gesagt und betont, dass die im Fortgang der Schilderung sich notwendig ergebenden, scheinbar "jüdelnden" sprachlichen Freiheiten bedingt sind durch die Absicht des Autors, dem es in diesem Buch gelang, den kulturellen Gärungsprozess im ostjüdischen Proletariat leidenschaftlich, aber trotzdem realistisch zu gestalten. Dieses nicht zu berücksichtigen, hieße, die Grundstimmung des Buches verfälschen.

Die große Bewegung der Machtergreifung des Proletariats in der Sowjetunion hat dem Großteil des jüdischen Kleinbürgertums auch den letzten Rest einer ohnedies problematischen Existenzgrundlage entzogen. Dieser Zusammenbruch gab aber zugleich den Weg zum sozialen und nationalen Aufstieg frei, indem das jüdische Proletariat und Kleinbürgertum dem Aufbauprozess eingeordnet wurde.

Die ersten Versuche, das entwurzelte und deklassierte Judentum in der Sowjetunion umzuschichten, wurden bereits im Jahre 1918 unternommen. Sie erfolgten vor allem im Wege der Landansiedlung, unter der Parole: "Jeder nehme so viel Land, wieviel er bebauen kann!" — also instinktiv planlos.

Die Landansiedlung der Juden in der Sowjetunion zerfällt in zwei Abschnitte, die voneinander wesentlich unterschieden sind.

Es sind auseinanderzuhalten: die hauptsächlich in den ersten Revolutionsjahren erfolgte Siedlung in unmittelbarer Umgebung der Wohnsitze der betreffenden Juden, die sogenannte Vorstadtkolonisation; und die planmäßige, 1925 beginnende Ansiedlung der werktätigen Juden auf den Ländereien des Kolonisationsfonds des "Komset". In die erste Gruppe gehören auch die Reste jener wilden Kolonisation in der Ukraine und in Weißrussland, die zum größten Teil in den Stürmen der Bürgerkriege und des Krieges mit Polen zusammenbrachen. Zur zweiten ist die Kolonisation in der Krim und das auch national-politisch bedeutsame kolonisatorische Werk in Birobidschan zu rechnen.

Im Jahre 1918 organisierte das Volkskommissariat für die Angelegenheiten der Nationalitäten, an dessen Spitze Stalin stand, ein eigenes "Zentrales Jüdisches Kommissariat", das die ersten Schritte einleitete, die wilde Kolonisation in planmäßige Bahnen zu lenken, an die Lösung der jüdischen Frage systematisch heranzutreten. Das Jahr 1919 brachte eine stürmische Entwicklung der unorganisierten jüdischen Siedlungsbewegung, und zwar vor allem in der Ukraine und in Weißrussland, die aber durch die verheerenden Folgen der Intervention, des Banditismus, der Pogrome und des Krieges mit Polen einen starken Rückschlag erfuhr. Im September 1921 beschäftigte sich das Volkskommissariat für die nationalen Minderheiten von neuem mit dem Judenproblem. Man setzte die Arbeit auf der 1919 begonnenen, dann unterbrochenen Linie der Ansiedlung auf altem Gutsboden fort, siedelte womöglich in unmittelbarer Nähe der Stadt oder des Städtchens, aus dem die Juden stammten, wobei die engste Verbindung mit diesen alten Wohnorten aufrechterhalten wurde. Im Jahre 1924 hatte der Zustrom der Siedelnden solchen Umfang angenommen, dass man sich genötigt sah, beim Präsidium des Nationalitätenrates der Zentralexekutive der Sowjetunion eine eigene Instanz ins Leben zu rufen, der die Aufgabe zufiel, die landwirtschaftliche Kolonisation der werktätigen Juden zu organisieren. Diese Instanz erhielt den Namen "Komset" (russische Abkürzung). Mit der Schaffung des Komset war die Lösung der Judenfrage in die allgemeine nationale Politik der Sowjetregierung einbezogen, sie wurde zu einer Sache des gesamten sozialistischen Aufbaues des Sowjetstaates und konnte nur auf der Grundlage der territorialen und kulturellen Autonomie der Nationalitäten bei vollkommener Gleichberechtigung aller Nationen und Nationalitäten der Sowjetunion erfolgen.

Die Frage nach dem Territorium trat in den Vordergrund.

1924 tauchte der Plan auf, in der Krim auch jüdische Großkolonisation durchzuführen, und es fand auch eine Massenüberwanderung statt. Die Krim spielt in den Auseinandersetzungen um Birobidschan eine sehr große Rolle. Der Streit Krim oder Birobidschan ist in der einzig möglichen Weise entschieden worden: es wurde beschlossen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln sowohl die Krim als auch Birobidschan zu entwickeln.

Im Jahre 1927 beschloss die Sowjetregierung, die Juden in einem wenig besiedelten Gebiete Sibiriens zu kolonisieren. Zwei Gebiete wurden für diesen Zweck in Erwägung gezogen und durch Expeditionen gründlich erforscht. Mit der Verordnung vom 28. März 1928 entschloss sich das Präsidium des Zentralexekutivkomitees der Sowjetunion, das fernöstliche Gebiet "Birobidschan" für die jüdische nationale Siedlungsbewegung zu erschließen, mit dem Plan, in diesem wenig besiedelten Land eine jüdisch-nationale Verwaltungseinheit zu schaffen. In sämtlichen Fragen der jüdischen Sprache und der Organisierung jüdischer Sowjets und Exekutivkomitees wurde beschlossen, in den Rayons mit vorwiegend jüdischer Bevölkerung die Einrichtung jüdischer Sowjets und Rayonsexekutivkomitees, die in jüdischer Sprache amtieren, zu beschleunigen, mindestens hundert verschiedene Punkte jüdischer Kultur mit jüdischer Sprache, von der Elementar- bis zur Hochschule zu schaffen, ferner in den Städten mit namhafter jüdischer Bevölkerung Maßnahmen zu treffen, dass die jüdische Bevölkerung bei Behörden und Gerichten in ihrer Sprache bedient werde. Die Proklamation einer autonomen jüdischen Republik wurde naturgemäß an die Bedingung geknüpft, dass die Einwandererzahl in Birobidschan eine relativ stärkere Minderheit den anderen Minderheiten gegenüber (Russen, Kosaken, Koreaner, Golden usw., insgesamt ungefähr 32000 ergibt. Die Jahre 1931 bis 1932 sollten die Entscheidung darüber bringen. Die Berichte über die Entwicklung bis zum 31. März 1932 lassen jedoch den Erfolg der jüdischen Kolonisation in Birobidschan als unzweifelhaft erscheinen.

Ist der "Komset" ein Organ der Sowjetregierung, das in engster Verbindung mit allen zentralen Instanzen der Sowjetmacht die Grundlagen für die jüdische Kolonisation durch Beistellung des Bodens, Verwaltung der für die Kolonisten bereitgestellten Budgetmittel, Verhandlungen mit den ausländischen Hilfsorganisationen schafft und in jüngster Zeit auch die Industrialisierung zumal der jüdischen Jugend staatlich regelt und organisiert, so stehen dem Komset seit 1924 eine Reihe von Hilfsorganisationen zur Seite, die durch Beistellung von Geldmitteln für die Anschaffung landwirtschaftlichen Gerätes, Wohnungsbau, Einrichtung von Musterwirtschaften, agronomische Beratung und dergleichen, mitwirken. An erster Stelle ist hier der "Geserd" zu nennen — in der russischen Abkürzung heißt es "Oset" — der die breiten Massen der jüdischen wie nichtjüdischen Bevölkerung in der Sowjetunion für die Lösung des Judenproblems interessieren, Mittel aufbringen und die organisierende Tätigkeit des "Komset" durch breite, politisch aufklärende Arbeit im Land unterstützen, später aber auch für die Ländereien, die der "Komset" als Staatsorganisation zur Verfügung stellte, die Kontingente der Überwanderer auf Grund seiner Verankerung in den breiten Massen der Bevölkerung zusammenstellen soll. Diese Arbeit hat der "Geserd", der in Albertons Buch oft erwähnt wird, in sehr rascher Folge in breitem Umfang aufgenommen. Die Geserdbewegung griff über die Grenzen der Sowjetunion. Heute gibt es in der ganzen Welt Geserd-Bruderorganisationen, die in einzelnen Ländern verschiedene Namen tragen, überparteilich, aber im wesentlichen sowjetfreundlich sind.

Der jüdischen Siedlungsbewegung im Allgemeinen, und in Birobidschan im Besonderen, stehen verschiedene hemmende Momente im Wege: so anfangs die Einführung der Neuen ökonomischen Politik (Nep), die in den ersten Jahren der Nachrevolutionszeit dem jüdischen Kleinbürgertum eine Atempause gewährte durch die Illusion, es seien dem Privathandel neue Möglichkeiten geboten; dann die in beispiellosem Tempo fortschreitende Industrialisierung der ganzen Sowjetunion, die einen großen Teil der jüdischen Umschichtung beansprucht, indem sie sehr viele der jüdischen Arbeiter in ihre Betriebe aufnimmt; und zuletzt — die Rückwanderung. Wie aus den Schilderungen Albertons ersichtlich ist, waren die Schwierigkeiten des ersten Jahres groß. Das Jahr 1928 war klimatisch sehr ungünstig und es fiel viel Regen. Unter den Kolonisten gab es nicht genügend qualifizierte Kräfte, die Siedlungsform war auch nicht durchdacht. Die Hälfte der Einwanderer verließ das Land, kehrte nach Europa zurück oder fasste in Chabarowsk und in anderen Städten Ostsibiriens Fuß. Der Prozentsatz der Abwanderung sank in umgekehrtem Verhältnis zur steigenden Zahl der Einwanderung: im Jahre 1928 sind 841, 1929 1200, 1930 1520 und im Jahre 1931 sind 3300 Juden in Birobidschan eingewandert. Was das Jahr 1932 anlangt, möge es eine nachstehend wörtlich wieder gegebene Moskauer Nachricht illustrieren:

Moskauer Komset an Kolonisationsleitung in Birobidschan am 31. März 1932, veröffentlicht am 6. April 1932 im "Birobidschaner Stern".

"Bis zum 20. März reisten von hier ab: 453 Familien und 228 Einzelne aus der Ukraine; aus Weißrussland 20 Familien und 208 Einzelne, In der Ukraine sind bereits 338 Familien reisefertig. Bedarf nach Überwanderungsorders wächst unausgesetzt. Während zehn Tagen sind fast 500 Überwanderer durch Moskau durchgefahren. Telegraphieret, ob Möglichkeit vorhanden, noch fünfzig Zimmerleute und 200 Schwarzarbeiter einzuordnen.

Der Überwanderungsplan für das erste Vierteljahr wird überschritten werden. Ergreifet alle Maßnahmen, einer Masseneinwanderung zu genügen.

Stellvertreter des Vorsitzenden der Zentralstelle des Komset."

Daraus ersieht man, dass die Zahl der Einwandernden im steten Anwachsen begriffen ist; sie betrug im ersten Viertel des Jahres 1932 rund 3000 Seelen, wobei sich noch außerdem 2000 auf dem Wege befanden (laut Protokoll Nr. 7 der Sitzung des Zentralrates des "Geserd'' vom 4. Mai 1932). Indes die Rück-, bzw. Abwanderung im Jahre 1931 nicht mehr als etwa 10% ausmachte.

Das Land Birobidschan ist über 8000 km von Moskau und etwa 1000 km von Wladiwostok entfernt. Es hat eine Fläche von 3,862.682 Hektar. Birobidschan ist also größer als Belgien, beinahe doppelt so groß wie Palästina, größer als die deutsche Wolgarepublik und als die Krim. Von seiner Bodenfläche sind für die Landwirtschaft 1835000 Hektar geeignet, von denen allerdings rund 500000 Hektar feucht und sumpfig sind und durch Trockenlegung meliorisiert werden müssen. Die Wälder umfassen 1973100 Hektar, der tote, vollkommen unverwendbare Boden 64500 Hektar. 60% des Bodens sind bergig, die Berglandschaft ist allerdings nicht sehr hoch, der Rest ist Tiefland, Ebene. Birobidschan zerfällt also im Wesentlichen in zwei Teile: in ein gewaltiges Oberland und in das zum Teil steppenartige, nur stellenweise durch Wald unterbrochene Niederland. Südwestlich, südlich und östlich hat Birobidschan natürliche Grenzen: den bis zu 3 km breiten Amur, der Birobidschan von der Mandschurei trennt, und den Urmifluss. Der Nordteil ist zumeist Urwald. Die Transsibirische Bahn durchquert das Land in seiner Länge von 392 km. Der westliche Teil des Landes ist gebirgig und reich an Naturschätzen, wie Kalk, Eisen, Gold, Granit, Torf, Graphit, Marmor und Edelsteinen. Im nordwestlichen Teil gibt es auch heiße Schwefelquellen, denen große Heilkraft zugesprochen wird. Es befindet sich dort bereits ein Sanatorium "Kuldur", das den ganzen fernen Osten bedient. Der Süden ist eine zum Teil versumpfte Ebene, die von zahlreichen Flüssen und Bächen durchzogen wird.

Für das Klima ist ein heißer, schwüler Sommer und ein trockener, kalter Winter charakteristisch. Am heißesten sind die Monate Juli und August, am kältesten Dezember bis Februar. Der Winter ist trocken, sonnig, sehr kalt, vollkommen windstill; hingegen ist der Sommer überaus reich an Niederschlägen und Feuchtigkeit. Frühjahr und Herbst sind sehr angenehm. Für den Europäer sind die beiden heißen und niederschlagreichen Monate die schwersten.

Die Dauer der Vegetationsperiode beträgt 150 bis 176 Tage. Die Flora ist sehr reichlich. An Bäumen findet man neben der nordsibirischen Kiefer, neben der Linde, Eiche und Weide die subtropische Zeder, ferner Äpfel, Birnen, Kirschen usw. Angebaut werden in Birobidschan: vor allem Weizen, Hafer, Hirse, Mais, Buchweizen, Sojabohnen, Sago, Reis, Kartoffel, Tabak, dann eine Reihe technischer Kulturen, wie Flachs, Hanf, Rizinus usw. An der Eisenbahn sind die Aussichten für Gemüsebau und Milchwirtschaft sehr günstig, da das Gemüse fast sämtlicher geographischer Zonen gedeiht. Für den Getreidebau eignen sich besonders die Hochflächen in der Nähe der Amurniederung, die Amurniederung selbst eignet sich vorzüglich für den Reisbau. Der Fischreichtum des Amur wird neben der Viehzucht die Basis für eine Nahrungsmittel- und Konservenindustrie abgeben. Die Bienenzucht hat in den höher gelegenen Gebieten gute Bedingungen. Birobidschan ist auch sehr reich an den verschiedensten Tiergattungen und beliefert den russischen Markt mit den besten Pelzarten und Fellen.

Die Bevölkerung des Landes belief sich zur Zeit des Beginnes der Kolonisation auf rund 32000. Hiervon waren 18000 angesiedelte Kosaken und 7500 längs der Eisenbahnlinie, in der Hauptsache in den Eisenbahnstationen, angesiedelte sonstige Russen (Eisenbahner, Handwerker usw. und ihre Familien). Am 1. Januar 1930 zählte man in Birobidschan 37450 Einwohner ; hiervon waren 27350 Russen, 3000 Ukrainer, 3200 Koreaner, 2700 Juden, 700 Eingeborene (Golden und Tungusen), 500 Chinesen. Die Einwohnerzahl betrug noch nicht 1 auf 1 km2.

Die größten Orte sind der Hauptort Birobidschan (vormals Tichonkaja) mit 1500. In mit 3000, Birakan mit 2200 Einwohnern — diese drei Orte liegen an der Transsibirischen Bahn — ferner Michailo-Semenowskoje mit 1300, Wenseljewo mit 1100, Blagoslowenje mit 2000 (Koreaner), Jekaterino-Nikolskoje mit 1900 und Amurset mit 400 (Juden) Einwohnern.

Die Wirtschaft Birobidschans wird zwei Wege nehmen, den landwirtschaftlichen und den industriellen; letzterer wird vielfach unmittelbar mit der Landwirtschaft zusammenhängen.

Wie überhaupt Sibirien, so ist auch Birobidschan ein Land der großen Möglichkeiten. Die Fruchtbarkeit und der Reichtum an Naturschätzen schaffen eine Grundlage für einen gesunden industriellen und landwirtschaftlichen Aufbau. Der Kürze halber sei zum Abschluss ein im "Birobidschaner Stern'' vom 6. März 1932 veröffentlichter Bericht wiedergegeben:

"Unser Rayon ist zu 78% kollektiviert. Sechs Sowchose (Staatsgüter) sind ausgebaut und sie beschäftigen immer mehr jüdische Arbeiter. Eine ganze Reihe von Unternehmungen ist gegründet: Bergwerke, Möbelfabriken, Forstarbeit, Transport usw., und die jüdischen Arbeiter sind allmählich in alle Gebiete eingedrungen. Die Kolchose (Kollektivwirtschaften) der Überwanderer, die anfangs durch die nicht befriedigende Führung, durch den nicht ausgelebten Individualismus geschwächt waren, werden jetzt immer mehr und immer wirtschaftlicher organisiert.

Während der ersten vier Jahre der Birobidschaner Kolonisation, die mit den vier Jahren des ersten Fünfjahrplanes zusammenfallen, ist Birobidschan ein Anziehungspunkt für die jüdischen Arbeiter aller Länder geworden. Die ersten Monate dieses Jahres haben die opportunistischen Ängste zur Gänze zerstreut. Tausende Menschen sind bereit, aus allen Weltrichtungen nach Birobidschan überzuwandern. Es wird Aufgabe der Leitung sein, die Möglichkeiten der Einordnung neu ankommender Kolonisten voll auszunützen und durchzuführen."

Der Aufsatz schließt mit einer an die Pioniere des Birobidschaner Werkes ergehenden Ermahnung, alle Kräfte anzuspannen und Stalins Ausspruch zu beherzigen:

"Die Realität unserer Pläne beruht in lebendigen Menschen!"

Hermann Peczenik

Zu Hause

Mechl kam spät nachts nach Hause, trat in die finstere Kellerstube, tastete sich zum breiten Holzbett in der Ecke und sagte zu seinem schweratmenden "Weib, dass er fahre. Basta. Er fährt.

"Wohin?"

"Nun, dorthin. Nach Birobidschan."

"Dann soll mich noch vor dem Wochenbett der Schlag treffen, wenn du hinfahren wirst!"

Kajle unternahm den Versuch, sich zur Wand zu wenden. Sie wollte mit ihrem Mann kein Wort mehr reden. Aber der große Bauch hinderte sie. So wandte sie sich nur mit dem Oberkörper und mit den mageren Armen ab und wartete auf den Mann.

Mechl ließ sich mit dem Ausziehen Zeit. Er schwieg. Aus der anderen Stube, dem "Salon", tönte das gesunde Schnarchen kleiner Kinder herüber. In dieses Geräusch flocht sich von den Wänden das Gezirpe von zahllosen Schaben ein. Durch das niedrige Fenster konnte man über die Gasse in Bentschiks, des Trödlers Stube die Lampe brennen sehen. Zugleich begann dort eine Nähmaschine zu gehen, und ihr geschäftiges Schnurren übertönte alles.

Mechl zog sich noch immer nicht aus. Er blickte versonnen durch das Fenster hinaus, sah, wie Bentschik sich erhob, gähnte und den Rock ablegte.

"So eine schmale Gasse", kam es Mechl in den Sinn, "die ganze Gasse ist nicht breiter als ein kleines Zimmer."

Mechl hörte, wie jener, der Trödler, die Schuhe abwarf und mit großen Schritten barfuß auf dem Lehmboden umherzustapfen begann.

"Was stehst du wie ein Heiliger? Leg dich doch schon endlich einmal schlafen, die Cholera in dich . . ."

War es Kajle, sein Weib? Oder Bentschiks Gattin, Mindl?

Mechl begann sich zu entkleiden.

"Platsch", ging es plötzlich neben dem Fenster nieder, und noch einmal "platsch".

Aha, morgen wird es regnen. Die Nachbarn entleeren schon ihre Kübel auf die Gasse. Er hat aber doch auf dem Nachhauseweg keine Wolken am Himmel . . .

"So leg dich doch schon hinein, dass es dich verkrüppelt!"

Mechl kratzte sich noch ein paarmal und legte sich auf den Rand des Lagers, fast schon auf die Kante, damit er die erzürnte Kajle nicht berühre. Er überlegte, was er sagen sollte, um sie zu besänftigen.

"Na, die werden jetzt einen hübschen Kredit hergeben müssen", bemerkte er.

"Reiß nur dein dummes Maul auf! Sie werden dir die grüne Feige schon hineinstopfen!"

Aber Mechl wusste, dass er nur eine Sache zu erwähnen habe, um Kajle zu beruhigen: Der hiesige Geserd hat sich verpflichtet, die Familien der Auswanderer wie die eigenen Augen zu betreuen . . .

Weiter kam er nicht.

"Lieb haben und versprechen kostet kein Geld!" unterbrach ihn Kajle. Mechl merkte, dass sie nicht mehr so böse war. Der Ton, mit dem sie das sagte, klang um vieles milder. Im Gegenteil, sie war schon wieder versöhnt, denn sie hob langsam den Arm vom Kissen und schob ihn unter seinen zerzausten Schopf, wobei sie schmollte: "Warum lässt sich so ein schöner Mensch nicht das Haar schneiden? So ein Haar gehört immer geschoren."

Mechl atmet auf. Bald wird er Kajle alles vom Meeting erzählen, über Birobidschan und warum er hinfährt. Aber augenblicklich erzählt er ihr noch über seinen Dienst beim Kaiser, wie er Koch wurde und wie ihn der General gelobt hatte. Das erzählt er ihr immer, wenn er ihre Laune verbessern will.

Das war noch zur Zeit, als er, kaiserlicher Soldat, in der Kaserne einen Herd reparieren musste. Auf diesem Herd hatte man für die Offiziere gekocht. Und dieser kleine Mechl war im Handumdrehen drin im Herd, und im Nu war der Herd fix und fertig, dass es nur so eine Wonne war. Und nachher, da haben die Offiziere Mechl natürlich zum Koch ernannt. Der General aber mochte nicht leiden, dass ein verfluchter Jude Koch werde. Da tat ihm Mechl einen Leckerbissen aufmarschieren, dass der General sich nur so die Schnurrbartspitzen abschleckte, und zuletzt rief der General aus: "Mechl, Judkerl, du bist der beste Koch der Welt!"

Kajle rückte unter der Decke naher und glaubte Mechl alles, wie sie es schon oft und oft getan hatte. Und jetzt ist sie wieder einmal zufrieden, dass ihr Mechl beim General solche Gunst erlangt habe. Und das ist wirklich keine Lüge. Mechl repariert auch jetzt Herde, und in manchen Häusern hat er Fußböden gerichtet, wie es kein Tischler und kein Zimmermann besser gekonnt hätte.

Jetzt wusste Mechl, dass der Augenblick gekommen war, Kajle alles zu berichten: Wie der Redner gesprochen hat! Tz-tz-tz . . . eine Menge von Menschen hat Tränen geweint! "Man muss", hat der Redner geschrien, "die Juden aus den dumpfen Gässchen auf den breiten Weg des Sozialismus führen!" Aber das ist noch gar nichts! Er hat gesagt, der Redner, dass dort alle Juden arbeiten werden, sogar die besten Juden werden arbeiten. Und er hat noch gesagt, der Redner, dass es Arbeit geben wird für alle, vom ersten Tag an in Hülle und Fülle. Und für gute Arbeit wird man gute Bezahlung bekommen.

Kajle seufzte ungläubig.

"Gott gebe, dass wenigstens die Hälfte davon wahr sein soll."

Gleich darauf fügte sie hinzu:

"Mechl, ist dort schon etwas für uns vorbereitet?"

"Sie fragt noch, die dumme Gans! Jede Kleinigkeit ist fertig. Sogar Baracken sind da. Nicht in Zimmern wird man wohnen; in besseren Baracken!" Mechl legte sich bequem zurecht, sein Gesicht kam neben Kajles zu liegen. Jetzt konnte sie sehen, mit welcher Begeisterung er sprach und erörterte, dass man "dorthin, und nur dorthin" fahren müsse. Er mit seinen zwei goldenen Händen werde dort sicher ein Glück machen. "Sie" brauchen dort Riemer, Tischler, allerlei Handwerker. Nunu, sie sollen nur soviel Arbeit geben, wieviel Mechl dort schaffen würde. Mechl nähert seine platte Nase ihrem Gesicht und spricht, besser gesagt singt: Als sein Vater gestorben ist, hat er den Kindern nur ein paar Holzscheite hinterlassen, ein paar trockene Holzspäne. Und nichts mehr. Was sind schon Späne? Man steckt sie in einen Ofen und verbrennt sie, und dann ist es vorbei. Er aber würde seinen Kindern ein ganzes Hauswesen hinterlassen, Erde, Garten und alles, was Kinder brauchen.

"Hörst du, Kajle?"

Aber Kajle gab keine Antwort. Sie atmete nur laut durch die längliche Nase. Schau nur: Mechl will erst recht anfangen, über Birobidschan zu erzählen, und sie, sie schläft gar!

Mechl rückte wieder ab, lag auf dem Rücken und ließ den Gedanken freien Lauf. Im Geiste wiederholte er sich auswendig den ganzen Hergang der Versammlung. Alles hat ihm dort gut gefallen. Der Redner hat so wunderbar gesprochen; er war lebhaft, schnäuzte sich fein ins Taschentuch, und alle haben ihm gespannt zugehört. Während der Redner in seiner Rede fortfuhr, flog ihm ein Zettel zu; da hatte er sich gebückt, den Zettel aufgehoben, gelesen und gesagt: "Dass Birobidschan für die Juden gut ist, haben wir schon eingesehen. Ob ihr, die Juden, für Birobidschan gut seid — darauf müsst ihr selbst antworten . . ." Und was sollte das heißen? Mechl spie den Speichel aus dem Mund. Seht mal die Typen, die sich eingeschrieben haben. Mit Leuten, die sich einschreiben, muss man vorsichtig sein! Nach Mechls Meinung müsste man nur solche . . . solche, nun solche feinen Personen hinschicken, die einen klaren Verstand haben und sich immer zurechtfinden können. Nein, Angst darf man nicht haben. Nicht einmal vor dem größten General darf man Angst haben.

Mechl legte sich auf die Seite um und sah durchs Fenster hinaus. Der Rinnstein war mit Glasscherben verstopft und ließ das Spülicht nicht abrinnen. Es stank. Gut, dass es zu Sommer geht, dachte Mechl. Denn zu Hause bleiben unberufen drei Kinder und eines bei ihr im Bauch . . . Mechl warf sich unruhig herum und kam wieder auf die Kante zu liegen. Lange und ernst betrachtete er Kajle, sein Weib. Schließlich gelangte er zum festen Entschluss, dass er fahren muss. Da gibt's nichts mehr zu überlegen. Obwohl ihm, ehrlich gesprochen, das ganze Drum und Dran nicht geheuerlich erschien. Wer kann wissen, ob keine Gaunerei dahintersteckt? Vielleicht wollen sie die Leute nur übers Ohr hauen? Und vielleicht nicht. Schließlich kann es ja dort nur besser werden, trauriger als hier kann es gar nicht sein. Jedenfalls — Mechl hat keine Furcht. Man wird sich schon Rat schaffen. Basta. Mechl fährt. Und jetzt will er schlafen . . .

Scha, still.

Da flammt beim Trödler ein Zündholz auf. Wahrscheinlich beißt ihn etwas. Er sucht. Was sucht er zum Beispiel?

"Hör schon endlich auf, dich herumzuwinden", hört Mechl. Ist es Kajle, sein Weib? Oder Bentschiks Gattin, Mindl. Natürlich, wenn die Gasse so schmal ist, hört man, was die Nachbarn reden. Und wenn es keine Abtritte in den Häusern gibt, entleert man die Kübel vor dem Regen auf die Gasse. Ein Gestank, schrecklich . . . pfui!

Mechl zieht die Decke über den Kopf und zwingt sich zum Schlaf. Aber sein Kopf schmerzt, und er deckt sich wieder auf.

Aus der Stube nebenan, dem "Salon", tönt das gesunde Atmen der schlafenden Kinder herüber. Zwischendurch zirpen schrill die Schaben auf den nassen Kellerwänden.

Abreise

Nicht bei Tichonka, und nicht einmal bei der Station Biro beginnt Birobidschan. Birobidschan ist schon viel früher; für einige ist die Grenze in Irkutsk, in Nowosibirsk, Pensa, und für viele beginnt es einfach bei der ersten Station nach ihrem Städtchen.

Für Chajim Pustelnik aus Teplik begann "Birobidschan" schon in Teplik. Ohnedies gab es kein Zurück mehr. Seinen ganzen Kram hatte er für vierundzwanzig "Schmarbunzen" veräußert, in Bausch und Bogen verschleudert, wiewohl er, hätte er alles stückweise auf den Märkten verkaufen wollen, mindestens um vier Tscherwontzen mehr erzielen könnte. Aber sobald man einmal aufgehört hatte, Nepmann zu sein, sobald man sich entschlossen hatte, eine "werktätige Klasse" zu werden, konnte man sich nicht mehr auf Spekulationen einlassen.

Am liebsten würde er jetzt schon, da er auf dem Wagen des Fuhrmannes sitzt, seine Gedanken Birobidschan widmen, es stören ihn aber die anderen Passagiere, nicht zuletzt Itzek, der Fuhrmann selbst. Zum tausendsten, millionsten Mal wiederholt man ihm: Teplik. Er solle ja an Teplik nicht vergessen, sobald als möglich über alles nach Teplik berichten und dazuschauen, wie am schnellsten auch die anderen aus Teplik zu holen. Als ob er, Chajim mit dem blinden Auge, auf den früher im Städtchen kaum jemand geachtet hatte, jetzt auf einmal die maßgebendste Person wäre.

Überhaupt hapert es irgendwie. Den ganzen Weg wähnt er, Leije, und zwar seine Leije zu sehen, wie sie ihm winkt, ihm etwas sagen will. Er versteht nicht, ob ihr Gewinke schnellere Fahrt oder Umkehr bedeute, aber etwas nagt am Herzen und die Gedanken stolpern merkwürdig.

Da ist die Schmiede von Fawysch dem Roten, das letzte Haus des Städtchens. Dort fehlen einige Schindel im Dach. Die Sparren knicken ein, und er, Fawysch der Rote, ragt wie ein Popanz in die Lüfte und glotzt wie erstarrt.

Am Weg zur Station stehen bekannte Bauern. Sie grüßen mit dem wochentägigen "Guten Tag" und gehen weiter. Klobige Schädel, diese Bauern. Vollgestopft mit Mais. Sicherlich glauben sie, dass Chajim Pustelnik zum Jahrmarkt fährt. Keinen Deut, nicht eine Silbe wissen sie über Birobidschan!

Und nachher, schon im Zug, treten vertraute Ortschaften, Felder, Bäume in die Fenster des Abteils . . . Sie geben keine Ruhe, lassen nicht eine vernünftige Überlegung über Birobidschan aufkommen.

"Während der ganzen Fahrt, bis Charkiw sogar, klappern die Gedanken im Kopf wie dürre Lederstücke in einem halbleeren Sack. Überall kommt einem der Ruf entgegen: "Pioniere!" Dass sich die Leute nicht schämen, aus erwachsenen Menschen, aus Familienvätern "Pioniere" zu machen! Auf jeder Station schreien die Leute, dass sie die Auswanderer beneiden, und geben ihnen zu essen. Begreiflich, dass sie sie beneiden. Aber wenn man beneidet wird, bleibt einem das Essen im Halse stecken, sei es auch im erstklassigen Büfett selbst . . .

Erst nach Charkow wird es etwas freier im Kopf. Schon der Waggon und die neuen Menschen ermahnen, sich von allem zu verabschieden. Jetzt heißt es, sich's im Wagen bequem machen, sich auf eine lange Fahrt einrichten. Man muss auch ein wenig nachdenken, wohin und wozu man fährt.

Nun, Burschen, richtet euch häuslich ein. Die Stiefel abnehmen? Wie viele Nächte hat man sie schon nicht von den Füßen gestreift? Ukrainischer Staub liegt noch auf ihnen. Ach, Ukraine! Ist der Staub noch von dort — dann mag er bleiben. Eine Wonne! Man kann die Zehen gradstrecken, sich kratzen. Wie hat sich doch der Fußlappen hineingeschnitten.

"Man müsste sich in Birobidschan angewöhnen, barfuß zu gehen", meint Chajim und zwinkert mit dem gesunden Auge, "das muss man dort einführen!"

Jankl, der Sohn des Lieferanten, richtet sich auf dem obersten Schlafbrett auf, lässt die bloßen Beine herabbaumeln und schneidet eine fröhliche Grimasse:

"Der hat schon keine Zeit mehr. Für ihn ist hier schon Birobidschan. Wart noch eine Weile. Wenn so eine kleine Fliege, die nur ein Kilo wiegt, geflogen kommt und dir ein Stück Bein abbeißt — oj, da wirst du schreien: Mutter, was hab' ich doch für ein Pech!"

Jankaie hat einen langen Hals, und wenn er spricht, ist es, als presste er aus sich etwas heraus. Sein Gesicht, dass jetzt vom obersten Wandbrett herabglänzt, ist rot; er freut sich und schreit, dass man ihn im ganzen Waggon hört.

Aber niemand lacht über seine Scherze. Eine Weile verbleibt die Grimasse auf seinem Gesicht, dann zieht er die Beine wieder hoch, legt sich hin, und von dort fügt er noch hinzu:

"Selbst ein Krämer und verlangt, man soll barfuß herumlaufen . . ."

Burech Schkrab ist von allem Anfang an nicht gut auf die ganze Fahrerei zu sprechen. Er fährt nur deshalb, weil alle in Teplik versicherten, dass er, der Burech, sein Geschäft mit Selterswasser nicht verlassen und sich nicht auf solche weiten Reisen einlassen werde. Da hat er ihnen eben gezeigt, dass ein Burech Schkrab ein Burech Schkrab ist, und wenn er ein Wort sagt, so ist es ein Wort.

"Nun, Scherz beiseite, aber aus Uman ist einer gekommen, der hat erzählt, in den Zeitungen sei ausdrücklich gestanden, dass es dort, in Birobidschan, eine Art "Gnusi" gebe, eine Gelse, die fünfundsiebzig Kilo wiegt, und wenn sich ein paar solche Fliegelchen über ein Pferd machen, dann könne es nicht einmal einen leerlaufenden Pflug vom Fleck rühren!"

Burech Schkrab ist kein Bürschchen. Er würde keine Großmuttermärchen erzählen. Aber ihn wird das nicht abschrecken. Er hat einmal sein Wort gegeben, und er fährt. Und außerdem hat er sich schon seinen Plan für Birobidschan zurechtgelegt.

Jankl, der Sohn des Lieferanten, richtete sich nochmals auf, ließ die nackten Beine herab, grinste wieder übers ganze Gesicht — auch er hatte seine Ideen für Birobidschan. Und er begann, Fragen zu stellen und sie sich selbst zu beantworten; "Braucht man dort Pferde? Oho, man braucht dort mächtig viele Pferde. Nu, so werd' ich mir einen Haufen Geld geben lassen und werde die schönsten Pferde einkaufen . . ."

Aber wozu soll das Geschwätz, wenn man nichts Sicheres weiß! Man kann sich nur verwirren. Besser, man schweigt und wartet. Und dort wird man schon sehen.

"Ech-ech-ech . . . meine Lieben. Ihr habt nur Dummheiten im Kopf. Was ihr euch hier ausdenkt, hat dort sowieso keine Bedeutung. Dort ist es ganz anders. Dort ist . . ."

Chajim Pustelnik wollte ein für alle Mal sagen, "wie es dort ist". Da bemerkte er aber, dass er selbst keine Ahnung hatte.

Wem zunutze soll man über Dinge faseln, über die man nichts Sicheres weiß. Chajim Pustelnik hat sich schon einmal arg blamiert, als er über Dinge sprechen wollte, von denen er nicht genügend wusste. Das war an einem Samstagmorgen, als er in einem Zuhörerkreis erzählte, was er auf dem Jahrmarkt gesehen hatte. Und da hatte er sich unwillkürlich verplaudert, und flugs war so ein Nichtsnutz zur Stelle, der ihn verspottete: "Ein Tauber hat gehört, wie ein Blinder gesehen hat, dass ein Lahmer zu einer Kindstaufe bei einer Kinderlosen lief!" Da lachten sie alle laut über Chajim, Chajim errötete, und aus seinem erblindeten Auge tröpfelte es.

Wozu braucht er das wieder? Er weiß ganz genau, dass Birobidschan etwas ganz anderes ist. Schon hier sieht man durch die Fenster andere Felder, andere Häuser, andere Menschen. Und dort, in Birobidschan? . . . Man wird ja sehen.

"Simche, was meinst du?"

Simche meint nichts. Simches Kopf steckt in runden Schultern, und jetzt neigt sich dieser Kopf ein wenig zur Seite — er denkt. Die kleinen Äuglein sind zusammengekniffen; er denkt, aber er sagt nichts.

Simche meint nur, dass man nichts zu verlieren habe. Er hat schon allen Götzen gedient. Er war schon obenauf und ganz unten gewesen. Ein Beweis, seine Nase ist eingequetscht und blau angelaufen. Das Leben hat ihm schon arge Stöße versetzt. Sogar in der letzten Zeit, als er schon in einer Mühle gearbeitet und sogar Gewerkschaftsmitglied war, war es auch kein rechtes Glück gewesen. Auch so musste seine Bejle wie dreizehn Bäuerinnen schuften, und seine sechs Buben konnte er schwer auf einen grünen Zweig bringen. Und so, im Allgemeinen . . .

Was er mit dem "Allgemeinen" meinte, erklärte Simche nicht. Er schüttelte bloß den kurz aufgesetzten Kopf, erhob sich und langte nach dem Proviantsack.

Suchst das Essen? Ja, ja, der Hunger nagt einem wirklich am Herzen.

Die Auswanderer begannen aus ihren Säcken harte Eier, Geflügelstücke und Brotrinden hervorzuholen.

"Meine Pesja hat mir für den ganzen Weg Eier mitgegeben."

"Meine hat mir gehackten Fisch für den Weg gekocht. Gehackten Fisch ess ich gerne."

Man plauderte eine Weile über die verschiedensten Speisen, und dann schwiegen sie alle und kauten eifrig.

Und wenn die Auswanderer schweigen, wird es im ganzen Waggon ruhig. Man kann auch andere hören, wie sie reden.

Hinter der Scheidewand sitzen Tataren, die vom Donbas nach Hause fahren. Einer erzählt, wie er sich selbst im Fünfzehnerjahr den Finger abgehackt, als er Befestigungsarbeit machen musste. Alle beaugapfeln seinen Fingerstumpf und sagen ihm, dass er ein Kerl sei.

Etwas weiter zankt sich ein alter Tatar mit einer Frau wegen des Rauchens im Waggon. Er beweist ihr, dass es nicht "konturell" sei, einem Manne das Rauchen zu verbieten. Zum Beispiel in Europa rauchen sogar alle "Französischen" wie die Männer. Die Frau erwidert nichts darauf. Sie unterzieht ihre Strümpfe einer eingehenden Betrachtung, als wollte sie sehen, ob sie nicht zerrissen sind. Dann hebt sie den Kopf, glotzt mit den blauen, gleichgültigen Augen und stochert mit der Zunge in den Zähnen.

In der Ecke, am letzten Fenster, sitzt ein Tatar mit einem gerunzelten Altweibergesicht, sieht durchs Fenster hinaus und singt die Fensterscheibe an. Er singt leise eine walachische Zigeunermelodie. Zwischen Mund und Scheibe summt die Melodie wie durch dünnes Zigarettenpapier.

Dann wurde es ganz still im Waggon. Alle legten sich auf ihre Lagerstätten. Chajim Tepliker blinzelte mit den Augen und rechnete angestrengt. In jeder Hälfte des Waggons blakte schwach eine Kerze.

Nur die leise, unverständliche walachische Zigeunermelodie summte wie durch ein dünnes Zigarettenpapier.

Dann klomm ein großer runder Mond den Himmel empor und lief dem Zug nach. Er tauchte bald links, bald rechts auf, schielte neugierig in die Waggons, beleuchtete unbekannte Erde, fremde Häuser und große schimmernde Schneehalden.

Und obwohl der Schnee blendete, schwamm doch alles in trübem Zwielicht; man konnte nichts unterscheiden, nichts sehen. Und doch möchte man wissen, wie es hier aussieht, wie gerne würde man es jetzt schon, sofort, sehen . . .

Und wenn einer der verschlafenen Reisenden plötzlich die Tür zur Plattform öffnet, dringt hartes Rädergestampf herein:

"Bi-ro-bid-schan, Bi-ro-bid-schan ..."

Dann wachen wohl die Auswanderer aus dem Schlaf auf, und ihre klopfenden Herzen erwidern auf den Gesang der Räder:

"Ach, wird das sein . . . Ach, wird das sein . . ."

Sonntag um sieben Uhr zehn langen wir in Pensa an. Heute geht kein Zug mehr. Zusammen mit den Teplikern schlendere ich durch die Gassen der Ortschaft. Pensa gefällt ihnen nicht: hölzerne Häuser, hölzerne Gehsteige und man versinkt in aufgeweichter Erde. Uman — meinen sie — sei viel schöner. Hier ist jeder private Kramladen mit einem Schildchen versehen: "Tschastnaja torhowla." Alle Läden sind heute geschlossen. Nur auf dem Marktplatz werden Wolltücher gehandelt.

Jankaie kritisiert vor allem die Pensaer Pferde: dieser Scheck hat "elende Vorderbeine". Das ist ein Zeichen, dass der Gaul eine schwache Brust hat; jene Stute ist zu schwer, und dieses Füllen ist viel zu hitzig. Die besten Pferde, das sehe er erst jetzt, sind doch im Tepliker Sowjet, obwohl sie nicht mehr als hundertzwanzig Karbowantzen kosten.

Simche erkundigt sich, welche Mühlen in Pensa arbeiten, und lächelt überlegen, wenn man ihm zu verstehen gibt, dass er hier leicht in einer Mühle Arbeit bekommen könnte. Nein, Gott behüte! Er frage nur so. In Pensa könne er auf keinen Fall bleiben. Er fahre nach Birobidschan! Was sollte er in Pensa?

Chajim Pustelnik tritt nirgends ein. Ihn interessiert nichts. Mag da sein was will — ihn lässt es kalt. Wäre er nur schon in Birobidschan, dann wüsste er gut, was er tun würde. Man soll ihn mit diesen Geschichten in Ruhe lassen.

Er antwortet allen:

"Bei uns, in Birobidschan, wird man schon wissen, was man zu tun hat!"

Die Räder stampfen

Zodek Schtyper ist außer sich. In seinem neuen Zeltstoffanzug, den er vom Kiewer "Oset" bekommen hat, steht er im Waggongang, hält den Reiseführer an den Rockaufschlägen fest und schüttelt ihn kräftig:

"Ein Reiseführer bist du? Du bist eine Null! Sei froh, dass hier Leute sitzen. Sonst hätt' ich dir meine Meinung schon gesagt. Wer steigt auf einer solchen Station wie Rjaschewsk um? . . ."