19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

So überwältigend und süchtig machend wie die erste Liebe Charlie lebt ein Leben, von dem sie nach dem Tod ihrer Mutter nie zu träumen gewagt hätte. Sie arbeitet in London in dem Verlag, der bald das neue Buch des preisgekrönten Richard Aveling herausbringt. Als Charlie bei einer Zigarette im Regen mit dem dreißig Jahre älteren Richard zusammenstößt, ist sie überwältigt. Zum ersten Mal fühlt sie sich gesehen und ernst genommen. Was als filmreife Begegnung im Regen beginnt, entfaltet sich zu einer Affäre, die auf Macht, Kontrolle und Schweigen beruht. Charlie wird verzehrt von der Liebe, dem Unverständnis ihrer Freunde, den Anforderungen von allen Seiten. Bis es sie zerreißt. »So eindringlich, kraftvoll und schön - ein Roman, der lange nachhallt und zu Diskussionen anregt.« Jodi Picoult »Hattie Williams schreibt so ehrlich über Liebe und Verlust, dass es weh tut. Bei diesem Buch werden Sie sich nach Ihren Zwanzigern sehnen und gleichzeitig froh sein, dass Sie sie überlebt haben.« Abigail Dean

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

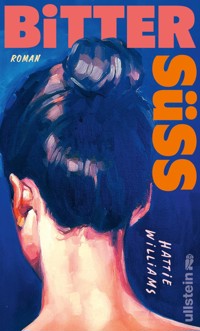

Bittersüß

Hattie Williamsist als junge Musikerin ausgiebig durch Europa getourt, bevor sie eher zufällig begann, in einem Buchverlag zu arbeiten. Sie hat zwölf Jahre lang mit einigen renommierten Autoren gearbeitet und nebenbei das Literaturfestival Iceland Noir auf die Beine gestellt. Sie lebt mit Mann und Tochter im Osten Londons.Hanna Hesse wuchs in Oxford und Berlin auf. Sie studierte Germanistik, Geschichte und Literarisches Übersetzen und lebt heute als Projektmanagerin und freie Übersetzerin aus dem Englischen in München.

Charlie ist stolz auf ihre Arbeit in der Presseabteilung eines renommierten Literaturverlags in London. In dem Verlag veröffentlicht auch Richard Aveling, der Lieblingsautor von Charlie und ihrer verstorbenen Mutter. Die Begegnung versetzt Charlie in einen rauschhaften Zustand, und sie setzt alles daran, von ihm wahrgenommen zu werden. Sie will, dass er sie will. Eine Affäre beginnt, ausschließlich nach Richards Regeln. Charlies Hingabe lässt sie alles ignorieren, was sie warnen sollte. Ihre Liebe zu Büchern und Autoren gilt nur noch ihm. Sie stößt ihre besorgten großartigen Freunde vor den Kopf. Sie kommt nicht von den Antidepressiva los, die sie seit dem Tod ihrer Mutter nimmt. Sie navigiert durch ihre Unsicherheiten, bis der Druck sie verschlingt.Ein Roman über eine Frau in der Krise, über Machtstrukturen zwischen Männern und Frauen. Und über das Zulassen von Verletzlichkeit in der Liebe.

Hattie Williams

Bittersüß

Roman

Aus dem Englischen von Hanna Hesse

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Bitter Sweet bei Orion Publishing Group, London.

© Hattie Williams 2025

© der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 BerlinAlle Rechte vorbehalten

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: zero-media.net, München nach einer Vorlage von Penguin Random House und einem Design von Elena GiavaldiUmschlagmotiv: © Katy LeighFoto der Autorin: © Phil Sharp

E-Book powerded by pepyrus.

ISBN 978-3-8437-3657-2

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Heute

Dank

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Prolog

Widmung

Für meine Tochter,Astrid SnowMotto

Was im Herzen passiert, passiert einfach.Ted Hughes

Prolog

Es dauerte Jahre, bis ich aufhörte, mich mit Richard zu beschäftigen.

Mit nur ein, zwei Klicks konnte ich mich, wenn ich wollte, auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Ein aktuelles Interview mit ihm lesen oder einen Artikel, den er verfasst hatte, manchmal einen Fernsehauftritt von ihm anschauen. Von jemandem, der aus dem eigenen Leben verschwunden ist, noch so viel mitzubekommen, ist einfach ungesund.

Freunde, die es gut meinten, schickten mir Nachrichten, wenn er einen Preis gewonnen oder ein großes neues Buch herausgebracht hatte, schrieben Hoffe, dir geht es gut oder Denk an dich. Und selbst Jahre später, als ich über ihn hinweggekommen war und mich nicht mehr von seiner Erscheinung blenden ließ, googelte ich ihn sofort, wenn ich solche Nachrichten bekam, um zu erfahren, was gemeint war.

Manches Mal erwischte es mich unvorbereitet, dann tauchte plötzlich ein Foto von ihm in der Zeitung auf, die ich gerade las, ich blätterte um, und er starrte mich an, oder, noch schlimmer, seine Stimme ertönte auf einmal aus dem Radio, als stünde er neben mir, sein Mund dicht an meinem Ohr.

Ich konnte ihn nicht wegsperren, denn er war berühmt. Er existierte weit über die Grenzen unserer Beziehung, unserer unmittelbaren Verbindung hinaus.

Ein ziemliches Nischenphänomen, jemanden geliebt und verloren zu haben, den die ganze Welt kennt. Vielleicht warnt einen deswegen niemand davor.

1

2010

Links von mir stand Richard Aveling. Ich war so in Gedanken über diesen Mann versunken gewesen, dass ich ihn glatt übersehen hatte, als ich mit nassen Händen vergeblich versuchte, einen Funken aus meinem Feuerzeug zu bekommen. Seit Monaten hatte ich auf diesen Tag hingefiebert, den Tag, an dem ich ihn endlich kennenlernen würde. Er war so groß, wie alle sagten, und breiter. Außerdem ungefähr zehn, vielleicht sogar fünfzehn Jahre älter als auf den Fotos auf seinen Büchern.

»Brauchen Sie Feuer?«

»Ja, bitte«, sagte ich mit wild klopfendem Herzen. Ich nahm meine Kapuze ab und stellte erschrocken fest, dass ich dem Mann, der seit über zehn Jahren meine Gedanken bestimmte, in abgetragener blauer Regenjacke, einem Kunstlederrock und mit einer selbst gedrehten Kippe in der Hand gegenüberstand, noch dazu in der Gasse hinter dem Bürogebäude von Winden & Shane. Ich hatte mir genau überlegt, was ich heute anziehen würde, doch meine hochhackigen Schuhe warteten oben unter meinem Büroschreibtisch auf mich. So hatte ich mir das ganz und gar nicht vorgestellt. »Normalerweise rauche ich nicht so früh am Morgen.«

Er gab mir Feuer und steckte sich dabei selbst eine Zigarette zwischen die Lippen. Mit einer Hand schirmte er die Flamme vom leise herabfallenden grauen Nieselregen ab. Ich fühlte mich sofort zu ihm hingezogen.

»Ich auch nicht. Aber ich muss gleich ein unerträglich langweiliges Meeting über mich ergehen lassen, da gönne ich mir vorher eine.« Er hatte eine tiefe Stimme, und sein nördlicher Dialekt blitzte stärker hervor als im Radio oder Fernsehen. Er blickte mir direkt in die Augen, als er einen lang Zug von seiner Zigarette nahm. Ein Regentropfen war auf das weiße Papier gefallen, die kreisrunde Glut glimmte golden.

Der Termin, von dem er sprach, stand bereits seit Weihnachten fest. Ich hatte schon fast nicht mehr daran geglaubt, dass er jemals stattfinden würde. An diesem Morgen, beim Ausschütteln meines Schirms vor dem Verlagsgebäude, hatte ich mich gefragt, wie ich es hierhergeschafft hatte. Ich war euphorisch gewesen, hatte mich auf alles gefreut. Dies war also mein Leben als Erwachsene. Ich war stolz auf mich. Und die Bücherregale im Empfangsbereich bestätigten mich darin, dass ich nun Teil der eindrucksvollen, erhabenen Verlagswelt war. Doch jetzt fehlten mir die Worte.

»Richard Aveling.« Er streckte mir seine freie Hand hin.

»Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin Charlie. Ceciles Assistentin.« Erstaunlicherweise sagte ich es so, als wäre diese Stelle, auf die ich unheimlich stolz war und über die ich mich identifizierte, nur ein popeliger kleiner Übergangsjob. Ich schüttelte seine ausgestreckte große Hand und lehnte mich gegen die Hauswand, sodass wir einander gegenüberstanden. Durch meine dünne Jacke spürte ich den kalten Beton. Ich bereute diesen Positionswechsel sofort, blieb aber dabei und versuchte, selbstbewusst zu wirken.

»Was ist mit der Vorgängerin passiert – Kate, oder?«

»Katy. Sie ist zu Simon and Schuster gewechselt. Ich bin seit letztem Frühling hier. Und werde Cecile mit der Pressearbeit für Ihr neues Buch helfen.«

»Ach wirklich?« Er zog eine buschige dunkle Augenbraue hoch, ließ mich dabei nicht aus den Augen und nahm wieder einen tiefen Zug aus seiner Zigarette. »Und was genau werden Sie tun?«

Ich geriet ins Schleudern. Hätte ihm das gar nicht erzählen sollen. Er galt als einer der besten britischen Autoren des Jahrhunderts und war weit über die Buchbranche hinaus bekannt. Auf jeden Fall war er der mit Abstand wichtigste Autor unseres Verlags. Er wurde von denen, die mit ihm zusammenarbeiteten, von allem abgeschirmt. Unser Gespräch hatte etwas Grenzüberschreitendes.

»Ich wollte damit nur sagen, dass ich die Orga übernehme, Züge buchen, Tische reservieren, Rezensionsexemplare verschicken und so was … Nichts Großes, ich bin nur die Presseassistentin. Wahrscheinlich werden Sie mich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen.« Ich zog vergeblich an meiner Zigarette, der Regen hatte sie gelöscht. Er schwieg. Doch dann …

»Nun, ich hoffe, das stimmt nicht.« Sein leises Lächeln ließ mich einerseits aufatmen, andererseits machte es mich nervös. »Es ist schön, ein neues Gesicht dabeizuhaben. Immer wieder mit genau der gleichen Truppe zu arbeiten, ist recht ermüdend. Sie meinen es gut, machen aber viel zu viel Aufhebens um alles. Das ist anstrengend.« Er schnippte, ungeachtet des Aschenbechers neben ihm, seine Zigarette zu Boden. »Dürfte ich Sie bitten, mich hier hinten reinzulassen? Ich habe meinen Schirm am Empfang liegen gelassen.« Seine Mundwinkel zuckten. Er selbst mache ganz sicher nicht zu viel Aufhebens, sagten sie.

Ich tippte den Code auf der Tastatur ein, und die Tür sprang auf. Er roch nach Zigarettenrauch, als er an mir vorbeiging, und nach etwas anderem, das ich nicht zuordnen konnte, etwas Teurem. Er nickte mir zu und ging hinein, er kannte den Weg.

Kurz darauf wurde ich gebeten, Richard und seinen Agenten, einen wichtigen, ernsten Mann namens John Cormorant, am Empfang abzuholen und nach oben ins Konferenzzimmer zu bringen. Ich hatte mich inzwischen gefangen und wusste, dass ich ohne meine blaue Regenjacke und mit Lippenstift und meinen elegantesten Schuhen – schwarzen Wildlederstiefeln im Wert eines knappen Wochenlohns – gut aussah. Ich war jung und schlank und hatte dadurch einen gewissen Vorteil.

Als ich mich offiziell vorstellte, ließ Richard nicht durchblicken, dass wir uns bereits begegnet waren, was ich sehr gut fand.

2

Ich hatte mich im Frühjahr 2009 bei Winden & Shane beworben, ein Jahr bevor ich Richard kennenlernte. Ich war dreiundzwanzig, es war mein zweiter Job nach der Uni. Ich wollte schon seit meiner Jugend in der Buchbranche arbeiten, damals hatte meine Mum mir erklärt, was Verlage eigentlich machten. Bis dahin hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wie Bücher entstanden und dass sie nicht durch Zauberhand in meinem Bücherregal landeten.

Im Bewerbungsgespräch hatte man mich gefragt, was ich gerne las. Ich hatte erzählt, dass ich Richard Aveling schätzte, aber nicht, wie sehr, um nicht wie ein fanatischer Fan rüberzukommen. Beim zweiten Gespräch, diesmal mit Cecile, meiner zukünftigen Chefin, hatte ich Richards Namen erneut erwähnt, um damit zu punkten. Ihre Anschlussfrage erwischte mich unvorbereitet.

»Sollten wir Sie nehmen, würden Sie direkt mit Richard und seinem Team zusammenarbeiten. Sie haben bestimmt bereits gesehen, dass er im nächsten Jahr etwas Neues veröffentlichen wird. Da er schon seit Längerem nichts mehr publiziert hat, werden wir uns 2010 natürlich ganz auf sein Buch konzentrieren. Wie gehen Sie mit Drucksituationen bei der Arbeit um?«

Ich versagte auf ganzer Linie und war überzeugt, dass ich nie mehr etwas von Winden & Shane hören würde. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob ich mich in Anwesenheit dieses Mannes, den ich im Stillen mit geradezu religiösem Eifer verehrte, überhaupt zusammenreißen könnte. Doch im Laufe der Woche erhielt ich entgegen meiner Annahme eine Zusage. Ich hatte damals als Assistentin bei einem Frauenmagazin gearbeitet, sehr viel Kaffee gekocht und sehr viele Belege kontiert, in seltenen Fällen den ein oder anderen Platzhaltertext schreiben dürfen. Als ich kündigte, teilte man mir mit, dass ich ungeachtet meiner Kündigungsfrist bereits zum Ende der Woche aufhören könne, das zeigte, wie austauschbar ich war. Vielleicht, weil es in London unendlich viele Berufsanfänger gab, die alles für einen schlecht bezahlten Einstiegsjob tun würden. Vielleicht hatte man mir aber auch einfach angesehen, dass ich meine Arbeit nicht mochte.

Und so trat ich eine Woche später meinen Job als Presseassistentin bei Winden & Shane an. An meinem ersten Tag saß ich wartend im Empfangsbereich, betrachtete diesen Knotenpunkt, der den Charakter einer Ehrfurcht gebietenden Bibliothek hatte, und wusste, hier würde ich etwas Echtes anfangen. Hier gehöre ich hin, dachte ich. Endlich sieht man mich, endlich versteht man mich. Meine Haare, bis vor Kurzem von pinken, grünen und zeitweise blauen Strähnen durchzogen, hatten jetzt einen seriösen Braunton. Ich trug ein neues Kleid, eine neue Handtasche, neue Schuhe und sogar neue Strumpfhosen ohne Löcher an den Zehen. Ich war die Person geworden, von der ich immer geträumt hatte. Eine kluge junge Frau, die ein unabhängiges Leben in London führte. Cecile höchstpersönlich holte mich ab, und bei einer Tasse Tee sprachen wir im großen Pausenraum im Untergeschoss über meine ersten Aufgaben und das, was in der Woche anstand. Ich notierte mir alles in schönster Schreibschrift in einem blauen Notizbuch, das ich mir wie eine Erstklässlerin in einem Schreibwarenladen gekauft hatte. Ich lächelte und nickte und hoffte, dass sie nicht merkte, wie nervös ich war. Dann dankte ich ihr erneut für die Möglichkeit, hier arbeiten zu dürfen. Sie wirkte fahrig, das war sie immer, für nette Pläuschchen hatte sie keine Zeit. Je länger ich mit ihr arbeitete, desto mehr verstand ich, dass viele der langjährigen Mitarbeiter so tickten. Sie wollten pünktlich Feierabend machen, und das funktionierte bei dem Arbeitspensum, das sie hatten, nur dann, wenn das soziale Drumherum, jedes Schwätzchen, im Keim erstickt wurde. Sie waren Furcht einflößend, und es war mir eine Ehre, mich vor ihnen fürchten zu dürfen.

Winden & Shane war der kleinste unter den großen Verlagen und der größte unter den kleinen. Alle redeten immer von seinem »unabhängigen Spirit«, aber im Grunde war das nur eine Ausrede für das Chaos, das überall herrschte, und den Mailserver, der dauernd abstürzte. Der ganze Laden war schlect organisiert und alles dementsprechend immer eilig oder schon zu spät. Auch die Büroräume, die in der Nähe vom Bahnhof King’s Cross lagen, waren chaotisch und alles andere als blitzblank und chromfunkelnd, so wie ich sie mir vorgestellt hatte. Stattdessen hatte man zwei riesige altehrwürdige georgianische Wohnhäuser mit einem Wanddurchbruch verbunden. Es gab ein breites, rechts und links von Fluren gesäumtes Treppenhaus, das über vier Stockwerke führte, und eine Vielzahl niedriger Gänge, über die man unendlich viele kleine, schlecht beleuchtete und nicht unterscheidbare Konferenzräume erreichte. Die Türen, gefühlt allesamt aus schwerer Eiche, konnte man nur unter Einsatz des eigenen Körpergewichts öffnen.

Jede Abteilung hatte ihren eigenen offenen Flur mit einer kleinen Teeküche und Schreibtischen, auf die durch die hohen, schmalen Fenster, die zur Straße hinausgingen, viel Licht fiel. Auf den Tischen türmten sich Zeitungen, Bücher und Manuskripte, und überall standen Pappkartons auf dem Boden, jedes Mal eine neue Stolperfalle, wenn man um die Ecke bog. Im Winter zog es empfindlich, also saßen wir mit Jacken und Mützen vor unseren alten Dell-Computern. Wir starrten auf die kleinen sich drehenden Sanduhren, bis wir irgendwann aufgaben, mit behandschuhtem Finger lange auf den Aus-Knopf drückten und leise der verlorenen Arbeit der letzten Stunde hinterhertrauerten.

Am gefürchtetsten war die Verlegerin, eine eiskalte Frau namens Allegra Evans-Milberg. Allegra war halb Amerikanerin, halb Engländerin, spindeldürr, und man munkelte, dass sie jeden Morgen jemanden kommen ließ, der ihr den weißblonden Bob föhnte. Sie trug eine auffällige rote Brille an einer klimpernden Brillenkette aus Perlen und riesige Hängeohrringe, die länger waren als ihre Haare. Uns jüngere Mitarbeiter behandelte Allegra wie Luft. Hatte man den Fehler begangen, sich bei einer Konferenz in ihre Nähe zu setzen, warf sie einem einen so stechenden Blick zu, dass man sich sofort in den hintersten Winkel des Raumes verkrümelte, um auf dem Boden oder mit etwas Glück auf einem Ablageschrank Platz zu nehmen. Allegra hatte einen alten Terrier, der Woolf hieß (nach Virginia), von Mundgeruch und zunehmender Inkontinenz geplagt war und regelmäßig rausmusste. Sich um Woolf zu kümmern – was unter anderem bedeutete, seine Pfützen wegzuwischen –, war Aufgabe der Assistenten oder Praktikanten. Doch da es die einzige Möglichkeit war, von Allegra wahrgenommen zu werden, machten wir die Arbeit gerne.

Bald spürte ich unterschwellig, dass es einen Unterschied zwischen mir und meinen gleichaltrigen Kollegen gab. Seit ich denken konnte, hatte ich das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören, manchmal wusste ich, warum, die meiste Zeit jedoch nicht. Ich war mir so sicher gewesen, dass ich jetzt, als Erwachsene, mit dieser fantastischen Welt voller großartiger Bücher einen Ort gefunden hatte, an den ich gehörte, mit großartigen Menschen, die sich ebenso gerne in fiktiven Welten verloren wie ich. Doch so war es nicht. Die Verlagswelt war ganz anders als erwartet, vor allem die Menschen in ihr.

Vor Winden & Shane hatte ich nie darüber nachgedacht, wie ich aufgewachsen war. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, arm zu sein, aber wir lebten bescheiden. Dass ganz normale Menschen so reich sein konnten wie viele meiner Kollegen, wäre mir vorher nie in den Sinn gekommen. Unbewusst begann ich, anders zu sprechen. Mich anders zu verhalten. Ich passte mich an, doch ich war unendlich nervös und befangen und hatte wahnsinnige Angst, dass meine Fassade irgendwann bröckeln würde. Denn man kann sich nur bis zu einem gewissen Grad verstellen. Mir kam es so vor, als wäre ich die einzige Berufsanfängerin in London ohne eine eigene Wohnung, die den Eltern gehörte. Die anderen waren in Oxford, Cambridge oder Durham zur Uni gegangen und hatten Autoren oder Journalisten des Guardian und der Times in der Verwandtschaft. Gefühlt waren sie alle miteinander verbandelt und verfügten über Netzwerke, von denen ich nichts wusste und zu denen ich keinen Zugang hatte. Ich hatte an der Sussex University meinen Abschluss gemacht und wohnte anfangs in einem stickigen WG-Zimmer im Norden Londons ganz in der Nähe der berühmt-berüchtigten Hornsey-Lane-Brücke, die unter Selbstmördern sehr beliebt war. Ich wurde rot, als ich erfuhr, dass eine der unnahbaren hübschen Pressereferentinnen auf die Schule gegangen war, an der mein Dad Sport unterrichtet hatte. Ich schwieg und schämte mich später dafür.

Trotzdem fand ich unter den Jüngeren gute Freunde. Bei gutem Wetter setzten wir uns mittags mit unseren abgepackten Sandwiches an den Kanal, und nach Feierabend ging es in einen der vielen Pubs rund um King’s Cross, wo wir Unmengen an billigem Wein tranken, ohne am nächsten Tag verkatert zu sein. Ich rauchte Selbstgedrehte und ernährte mich zu Hause fast ausschließlich von Nudeln ohne alles. Ich trug Ballerinas oder spitz zulaufende Stiefel, kurze Röcke und weite Blusen mit auffälligen Ketten. Manchmal schlief ich mit Jungs, mit denen ich im Pub oder auf Partys am Wochenende angebandelt hatte, verliebte mich sofort in sie und schlug sie ebenso schnell in die Flucht. Manchmal nahm ich Ecstasy und knutschte in dunklen Ecken mit meinen Freunden herum, ohne zu wissen, wie ich je wieder nach Hause finden sollte. Am nächsten Morgen gaben wir uns nach solchen Nächten genüsslich unserem Kater hin, hörten Bon Iver und Bright Eyes, träumten von der Liebe, die diese Sänger empfanden, und fragten uns, ob auch wir jemals etwas so Erhabenes erleben würden. Alles war flüchtig.

Ich hatte noch nie solche Freunde wie Ophelia und Eddy gehabt, auch sie waren damals Assistenten, Ophelia im Lektorat, Eddy zusammen mit mir in der Presse. Als Ophelias Mitbewohnerin im Sommer auszog, übernahm ich ihr Zimmer in dem wunderschönen, spärlich möblierten Haus in Stoke Newington, das Ophelias Eltern einige Jahre zuvor ganz nebenher als »Anlageobjekt« erworben hatten. Schnell war uns klar, dass Eddy in das zweite leer stehende Zimmer ziehen sollte, und so kam er einige Wochen später dazu.

Das mehrstöckige Reihenhaus, ein roter Ziegelbau, lag in einer von Birken gesäumten ruhigen Seitenstraße. Es hatte drei Stockwerke, und Eddy bekam das Zimmer mit Bad im ausgebauten Dachstuhl, da Ophelia entschieden darauf hinwies, dass eine Freundschaft mit einem Jungen nur dann Bestand hatte, wenn man sich nicht das Bad teilte. Eine Etage tiefer wohnte Ophelia im größten Zimmer, unter ihr lagen mein Zimmer und ein Arbeitszimmer, das ihren Eltern als Abstellraum diente. Es gab sogar noch ein Gästezimmer für die Eltern, doch laut Ophelia nutzten sie es nie. Sie lebten in Cambridge und hatten es nicht weit.

Wir wohnten traumhaft. Mit unserem bescheidenen Verlagsgehalt hätten wir uns niemals auch nur ein einzelnes Zimmer in diesem Haus leisten können. Die Miete, die wir Ophelia zahlten, lag weit unter dem, was sie hätte nehmen können. Dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeitete, so viel Geld hatten, verwirrte mich, schließlich zahlten Verlage extrem schlecht.

»Sie können sich diese Scheißgehälter eben leisten«, erklärte mir Ophelia. »Diesen Job macht man aus Liebe, nicht wegen des Geldes. Wer mit Pressearbeit reich werden will, heuert bei einer Bank, einer Partei oder einer Wohltätigkeitsorganisation an, sagt mein Vater immer.«

Ophelia Devereaux war umwerfend und reich und großzügig. Sie hatte eine sehr gute Ausbildung auf einer äußerst renommierten Privatschule genossen, die für ihre »Hippie«-Atmosphäre und ihren unkonventionellen Unterrichtsstil bekannt war, und dann in Oxford ein Englischstudium mit Bestnoten abgeschlossen. Sie sprühte nur so vor Lebhaftigkeit, war unglaublich belesen und aß noch weniger als ich. Alles an Ophelia war perfekt: ihre dunklen, gepflegten Haare, ihre braunen Rehaugen und ihr makelloser schimmernder Teint. Sie hatte eine Wahnsinnsausstrahlung, und ich mochte sie unheimlich gerne. Eddy Carnegie – eigentlich Edwin, worüber wir uns stundenlang lustig machen konnten – kam aus Edinburgh, sprach aber ein erstaunlich britisches Englisch. Er war reich und schön und herrlich schwul. Mit seiner stattlichen Größe, er überragte sogar Richard, war Eddy nicht nur auf Bücherwurm-Niveau heiß (denn in der unter Männermangel leidenden Verlagsbranche war selbst der unscheinbarste, mittelmäßigste Typ ein Objekt der Begierde). Eddy war tatsächlich heiß. Er war schlank und feingliedrig, hatte dichte rotbraune Haare und kupferne Sommersprossen, die wie Sterne auf seiner Haut funkelten. Er hatte Komparatistik in Cambridge studiert, einen guten Abschluss gemacht und wollte Schriftsteller werden, was aber niemand wissen durfte. Damals gab es nichts Peinlicheres, als im Verlag zu arbeiten und eigentlich selbst schreiben zu wollen.

Sowohl Ophelia als auch Eddy sprachen gerne über ihre nicht unkomplizierten Familienverhältnisse. Ophelias Mutter Clemmie kam regelmäßig bei uns vorbei und füllte den Kühlschrank mit Obst und Gemüse und teuren Leckereien vom Biomarkt. Ich fand sie sehr nett, höchstens ein wenig geistesabwesend. Sie war ebenso schön wie Ophelia, genauso rehäugig und zart, doch ihre Haare waren schlohweiß. Sie trug sehr viel Silberschmuck, den sie in einer Werkstatt auf ihrem Anwesen in Cambridge selbst entwarf. Kurz nachdem ich eingezogen war, sah ich sie eines Tages Zitronen in einer Schüssel auf der Kücheninsel anrichten. An den Stielen waren noch Blätter, was ich vorher noch nie gesehen hatte. Ihre silbernen Armreifen klimperten, und sie summte irgendetwas vor sich hin. Ich beobachtete sie vom Türrahmen aus, dann schlich ich zurück in mein Zimmer. Diese Mutter war wunderbar. Ich wurde traurig, als ich mir vorstellte, wie meine eigene Mutter den Kühlschrank für uns gefüllt hätte, mit mir in den Supermarkt gegangen wäre und mich dann vielleicht noch auf ein Glas Wein eingeladen hätte, bevor sie zurück zu Dad gefahren wäre. Was hätte sie wohl gesagt, wenn sie ihn mit einem Baby im Arm und Laura neben sich in ihrem Haus angetroffen hätte? Meine Tagträume vermischten sich gerne mit der Realität, bevor sie verschwanden, wodurch seltsame Parallelwelten entstanden.

Die ältere Schwester der Sandkastenfreundin von Ophelias Mutter war bis vor Kurzem, als sie mit fünfzig in den Ruhestand gegangen war, Vertriebschefin bei Winden & Shane gewesen.

Eddys Beschwerden über seine Familie waren nachvollziehbarer. So strukturiert, wie er seine Argumente hervorbrachte, hatte er sie bestimmt schon viele Male unterschiedlichstem Publikum präsentiert: erst seinen Mitschülern auf dem Internat, dann den Kommilitonen an der Uni, jetzt uns und jedem, der nach drei Gläsern Rotwein an einem Donnerstagabend bereit war, ihm zuzuhören. Sein Vater vertrat die Auffassung, es gebe noch so etwas wie »echte Männlichkeit«. Seine Mutter hatte seinen Vater kurz nach der Bankenkrise verlassen, sich einen Jüngeren angelacht und lebte inzwischen in Malawi. Eddys drei ältere Brüder – zwei verdienten sich als Investmentbanker in der City eine goldene Nase, einer hatte sich als Tauchlehrer nach Thailand abgesetzt – hatten die Eltern weniger enttäuscht als er, dem man in der Familie den Spitznamen Nancy verpasst hatte.

»Besonders frustrierend ist es, dass Barnaby ebenso schwul ist wie ich, und er war schon immer der Gemeinste von ihnen«, vertraute Eddy einem dann an und beugte sich, die Zähne dunkel vom Wein, vor. »Von mir aus kann er noch so oft mit Pandora oder Penelope oder einem ganz anderen Betthäschen hausieren gehen, er lässt sich garantiert nebenher von ’nem Typen die Eier kraulen. In der Schule wusste das jeder, und als ich mir an Weihnachten einmal seinen Laptop ausgeliehen hatte, ploppten überall Schwänze auf! Aber Dad tut so, als wüsste er von nichts, und dann gehen sie alle zusammen fröhlich auf die Jagd und machen einen auf dicke Hose.«

Eddys Patenonkel hatte früher den Literaturteil des Telegraph geleitet.

Die Nähe zu Ophelia und Eddy war für mich etwas ganz Neues und im allerbesten Sinne Berauschendes. Die beiden hatten keinerlei Berührungsängste. Wenn sie badeten, ließen sie die Tür offen und baten einen ohne Scham, ihnen noch ein Glas Wein einzuschenken oder das Handtuch auf die Heizung zu legen. Ophelia kroch nachts oft zu mir, wenn sie betrunken oder aufgewühlt oder beides war, kuschelte sich an mich und raunte mir etwas von ewiger Freundschaft ins Ohr. Und Eddy warf sich gerne wie ein aufgeregter Hundewelpe zu mir aufs Sofa, wenn ihm seine aktuelle Flamme eine neue Nachricht geschickt hatte, um zusammen mit mir das Geschriebene genau zu analysieren.

Ich war in beide schwer verliebt, und gleichzeitig verstand ich sie kein bisschen. Ich wusste beim besten Willen nicht, was sie in mir sahen, doch unsere Liebe beruhte, warum auch immer, auf Gegenseitigkeit.

3

Im Verlag legten wir uns alle ins Zeug, wir kamen früh und gingen spät. Wir konnten uns stundenlang über die Arbeit unterhalten, hauptsächlich lästerten wir über unsere Vorgesetzten oder beschwerten uns über ungerechte Beförderungen.

Ophelia und Eddy waren schon länger bei Winden & Shane als ich und hätten es vermutlich beide verdient, befördert zu werden. So wie sie redeten, gingen sie fest davon aus, dass sich ohnehin alles irgendwann für sie fügen würde, warum also nicht gleich? Meine eher abwartende Haltung in Berufsfragen, die garantiert daher stammte, dass ich keine Ahnung hatte, machte sie verrückt. Ich war einfach nur glücklich, dass ich hier gelandet war, dass ich diesen wunderbaren Traum nicht zerstört hatte. Ich liebte meine Arbeit. Ich genoss jeden Tag. Ich wollte alles lernen, und noch lieber wollte ich alles richtig machen, und größtenteils gelang mir das. Denn in diesen ersten Wochen fand Cecile meine Naivität noch ganz großartig.

Wie bei all unseren Vorgesetzten wurde auch über Cecile viel spekuliert. Sie war ungefähr Mitte vierzig, klein und schmal und hatte dichte schwarze Ringellocken, die beim Gehen hin und her sprangen. Ich wusste nicht viel über ihr Leben und ihre Herkunft, nur dass sie einen Teil ihrer Kindheit in Frankreich verbracht hatte. Sie hatte einen ganz leichten Akzent beim Sprechen und fluchte manchmal leise auf Französisch vor sich hin. Sie war unglaublich gut gekleidet, »wie eine Pariserin«, sagten alle. Da ich noch nie in Paris gewesen war, konnte ich da nicht mitreden.

Cecile war berüchtigt für ihr Tempo. Sie sprach schnell, arbeitete schnell und war für jemanden ihrer Größe extrem schnell unterwegs. Mit meinen 1,70 war ich deutlich größer als sie, und trotzdem konnte ich kaum mit ihr mithalten und trug deshalb nur flache Schuhe, wenn wir irgendwo hingingen. Ohne Koffein ging bei ihr gar nichts. Als Kaffeejunkie hatte sie genaue Vorstellungen davon, wie ihr Kaffee schmecken musste und wo man ihn herbekam. Sie war seit fünfzehn Jahren bei Winden & Shane und leitete die Presseabteilung. In der ganzen Branche wusste man, dass sie die Härteste war, und die Beste. Journalisten fürchteten sie. Man erzählte sich Geschichten, dass aufgeregte Autoren ihr Bücher an den Kopf geworfen hatten und sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ausgewichen war, und dass sie gerne mal Zeitungsredakteure am Telefon zur Schnecke machte, wenn sie ein Buch zu früh – oder, noch schlimmer, schlecht – besprachen.

Am besten gefiel uns das Gerücht, dass Cecile ein riesiges Selbstporträt bei sich zu Hause im Flur hängen hatte, allerdings war noch nie jemand bei ihr gewesen. Und sie war nicht der Typ für so etwas, wobei ich wahrscheinlich die Letzte gewesen wäre, solche Menschen zu erkennen. Abgesehen davon, dass sie jeden Tag fantastisch aussah, ließ nichts darauf schließen, dass Cecile eitel war.

»Ich wette, sie ist darauf nackt, nur mit einem roten Seidentuch, das ihre Blöße bedeckt«, hatte Eddy an einem unserer ersten Pub-Abende zu dritt gesagt. Er und Ophelia hatten mir genüsslich alle Anekdoten und Gerüchte aufgetischt, die sie kannten. Wir standen draußen und rauchten, die Luft war stickig vor Abgasen und Blütenstaub, und wir hatten unsere Weingläser mehr recht als schlecht auf den kupfernen Fensterbänken abgestellt. Ich hing an ihren Lippen, halb ehrfürchtig, halb schockiert, so wie es sein sollte.

»Nein, das Bild hat bestimmt mehr Stil«, antwortete Ophelia. »Ich sehe sie mit Barbour-Jacke und Schirmmütze vor mir, in der Hand ein Jagdgewehr und zwei Fasane. Oder mit Toga und Schild! Ha! Ja, das ist es. Eine kleine Boudicca!«

»Also, einen König hat sie ja tatsächlich geheiratet«, sagte Eddy schadenfroh. So wie die beiden lachten, musste der Scherz für Menschen mit entsprechendem Wissen sofort klar sein. Ich lachte mit, in der Hoffnung, dass sie nicht merkten, wie ahnungslos ich war. »Bestimmt hast du davon schon gehört, Charlie – die Branche hat jahrelang über nichts anderes gesprochen. Matthew Ridgebrook sagt dir sicherlich was, oder? Der von Ridgebrook & Co. Er ist der wichtigste Literaturagent überhaupt – beziehungsweise war es bis vor zehn Jahren, inzwischen ist er uralt und macht nicht mehr so viel, weigert sich aber, ganz aufzuhören. Wie auch immer, er war mit Elouise Linden verheiratet, damals eine der Geschäftsführerinnen von Bloomsbury. Du weißt, dass Cecile bei Bloomsbury war, bevor sie zu Winden & Shane kam? Nun, als sie Bloomsbury verließ, hat Matthew gleichzeitig Elouise verlassen, und nun sind die beiden verheiratet und leben mit ihren Zwillingsjungen in einer riesigen Villa in Islington.«

»Sie hatte eine Affäre mit dem Mann ihrer Chefin?« Ich war entsetzt, bemühte mich aber, gleichzeitig vergnügt zu wirken, das erwartete man von mir.

»Zumindest sagen das alle. Diese Branche ist eine solche Gerüchteküche. Ich kann nicht genug davon kriegen.«

So ging es uns allen. Wir waren wie Geiseln, die sich in ihren Entführer verliebt hatten, es war egal, wie oft wir mit Füßen getreten wurden, wir entschuldigten alles und kamen zurückgekrochen, gierig nach mehr.

Es gibt in meinem Leben Dinge, die mir widerfahren sind oder die ich getan habe, die sich als Momente mit einem klaren Davor und Danach erwiesen. Einer dieser Momente, vielleicht sogar auf gewisse Weise der wichtigste, war der Tag, an dem ich Richard Aveling kennenlernte.

Der erste Eindruck ist immer wichtig, und es war das erste Mal, dass Richard von mir erfuhr. Ich hingegen kannte ihn, seit ich zwölf war. Unsere Englischlehrerin hatte ihn mir vorgestellt, wir hatten eines seiner Gedichte im Unterricht durchgenommen. Es ging darin um einen Baum, der metaphorisch für die Unendlichkeit stand. Jedes Schulkind kannte dieses Gedicht. Richard war ein großartiger Lyriker – er hatte drei Gedichtbände veröffentlicht –, aber bekannt war er vor allem als Romancier. Ein Jahr später las ich zum ersten Mal einen seiner Romane, sein Debüt Die Straße ins Nichts. Es war Liebe auf den ersten Blick. Dieser gut aussehende, dunkeläugige Mann mit der Nickelbrille, der mir da vom Umschlag entgegenblickte. Die glatten schwarzen Haare, die ihm in die Stirn fielen. Während ich das Foto betrachtete, regte sich etwas in mir, das ich bisher nicht gekannt hatte. Es war anders, als in einen der Jungen in der Schule verliebt zu sein. Dieser Mann war erwachsen, das Gegenteil von albern. Die Beziehungen in seinem Buch waren voller Trauer und Schmerz, Sehnsucht und Verlangen und Sex und anderer Dinge, die ich gerade erst zu verstehen begann, und es war, als würde er mir aus der Erwachsenenwelt heraus die Hand reichen und sagen: »Ich werde dich nicht bevormunden, denn ich weiß, dass du kein Kind mehr bist.« Ich konnte von diesem Gefühl, und von ihm, nicht genug bekommen. Mit Richards Büchern konnte ich mich der klassischen Teenagertraurigkeit, die irgendwann meinen Blick zu verschleiern begann, hemmungslos hingeben.

Damals ging man noch nicht sofort ins Netz, um mehr über jemanden zu erfahren. Dieses erste Buch gehörte meiner Mutter, doch sie besaß keine weiteren von ihm, da sie gute Bücher gern weiterverschenkte. Also ging ich, wie jeden Samstag, in die Bibliothek und lieh mir alles aus, was es von ihm gab, damals waren das nur zwei andere Bücher. Die Bibliothekarin sah mich fragend an, bestimmt wegen meines Alters, doch innerhalb weniger Wochen hatte ich beide Bücher ausgelesen und lieh sie mir immer und immer wieder aus, bis ich irgendwann eigene Ausgaben besaß. Seine Gedichtbände verstand ich weniger, mochte sie aber ebenso gern.

Damals waren wir so glücklich, eine einfache dreiköpfige Familie in der Provinz. Wir wohnten in einer ehemaligen Sozialbausiedlung aus den Dreißigerjahren in einer ruhigen, von struppigen Tannen umgebenen Sackgasse. Hinter der Terrassentür lag ein überschaubarer Garten mit einem flachen Teich und einer Schaukel, die an einer Weide hing. Meistens waren wir für uns, nur mit ein paar Katzen. Wir waren vollkommen durchschnittlich und zufrieden. Ich war zurückhaltend und eine Leseratte, sang im Chor und war im Schwimmverein, und an den Wochenenden ging ich gerne in den Hügeln der South Downs spazieren und freute mich, wenn mir Pferde oder Hunde begegneten. Meine Mutter ermunterte mich, an Lyrik- und Schreibwettbewerben teilzunehmen, die von der Bibliothek, der Regionalzeitung oder sogar im Kinderfernsehen ausgelobt wurden, und manchmal gewann ich, oft wurde ich Zweite. Mit Mal- und Schreibutensilien konnte man mir immer eine Freude machen. Doch selbst als Kind hatte ich manchmal das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich reagierte sehr emotional, wenn etwa eine Schulfreundin unfreundlich war, eine Katze starb oder ich abends, wenn ich nicht schlafen gehen wollte und mich hinter dem Sofa versteckte, mitbekam, was in den Fernsehnachrichten lief. In solchen Momenten wurde ich von so starken Gefühlen übermannt, dass man mich kaum trösten konnte. Ich erinnere mich noch genau daran, wie meine Mum mich dann fest in den Arm nahm, mich auf ihrem Schoß wiegte und mir ins Ohr flüsterte, dass alles gut war, während ich zitterte und heulte und schrie. Nur die Kraft ihrer Arme, ihrer Liebe, konnte mich beruhigen. Manchmal musste sie mich von der Schule abholen, weil ich mich vor lauter Nervosität übergeben hatte. Es konnte sich auch anders äußern – wenn ich bei einer Aufführung mit dem Chor einen Solopart hatte oder in der Schule einen Vortrag halten sollte oder wenn eine Schulparty anstand und wir statt unserer Schuluniform normale Kleidung tragen durften, hatte die Angst mich teilweise schon morgens so fest im Griff, dass ich kein Wort herausbrachte. Dann saß ich bewegungslos im Schlafanzug auf dem Badezimmerboden und starrte an die Wand. Mum versicherte mir, dass alles gut sei, und Dad schaute zu und tigerte hilflos hin und her. Wenn es schlimm war, meldete sie uns beide krank, und wir verbrachten den Tag gemeinsam auf dem Sofa, im Garten oder in der Küche – ich brauchte etwas, um mich abzulenken, und Kochen half. Danach fuhr sie mit mir ans Meer, wir hatten unsere Mützen tief in die Stirn gezogen, um unerkannt zu bleiben, schließlich waren wir krankgemeldet, und sie brachte mich selbst im Winter dazu, meine Füße ins Wasser zu halten, wahrscheinlich als Schocktherapie, um mich das Leben spüren zu lassen. Sie wusste immer, was sie gegen meine Traurigkeit tun, wie sie mich in wenigen Stunden heilen konnte. In dieser Hinsicht hatte sie magische Kräfte, und deswegen brauchten wir nie einen Arzt oder Therapeuten.

Als ich älter wurde und ihre Interessen zu teilen begann, schnitt sie Besprechungen oder Interviews für mich aus, wenn sie sonntags mit meinem Vater am Küchentisch die Zeitung las. Dadurch erfuhr ich von Richards Lieblingsautoren, die ich mir sofort auslieh, sogar Henry James und Philip Roth – alles Männer natürlich. Im Sommer fuhren wir abends unter der Woche manchmal ans Meer, und während ich zufrieden in den Tümpeln spielte, die die Flut zwischen den Felsen hinterlassen hatte, saßen Mum und Dad Arm in Arm am Ufer und erzählten sich von ihrem Tag. Da sie beide an einer Schule arbeiteten, hatten wir lange Sommerferien, in denen wir nach Norfolk oder Devon fuhren und einmal sogar nach Spanien. Diese kostbaren, unschuldigen Jahre, die ich fest in meinem Herzen trage, klingen idyllisch, und sie waren es auch.

Mit ungefähr fünfzehn Jahren veränderte sich mein Gefühlshaushalt, und obwohl mich entsprechende Trigger immer noch schnell aufwühlten, reagierte ich nicht mehr ganz so extrem. Stattdessen überfielen mich wie aus dem Nichts verheerend düstere Gedanken. Sie nisteten sich bei mir ein, doch ich funktionierte, denn ich wusste, dass am Ende des Tages ein sicheres Zuhause auf mich wartete und dass ich mir nach spätestens fünf Tagen erst einmal keine Gedanken mehr über die Schule und meine Freunde und den Unterrichtsstoff und Lehrer und Jungs und all die Probleme, die damit einhergingen, machen musste. Ich würde zwei herrliche Tage zu Hause mit Mum und Dad verbringen, in die Bibliothek gehen, einkaufen, am Meer oder in den Downs spazieren gehen und abends eingekuschelt mit Mum Filme gucken und Popcorn aus der Mikrowelle essen.

Ich war sechzehn, als meine Mutter starb.

Eine Woche später machte ich meinen mittleren Schulabschluss. Bei der Beerdigung las ich ein Gedicht von Richard vor. Wiederum zwei Jahre später, es waren schlimme Jahre gewesen, schrieb ich bei meinen Abschlussprüfungen einen Essay über Richard, verglich ihn mit Richard Ford. Ein paar Jahre danach, als ich in einer einsamen kleinen Studentenbude in der Nähe der Uni wohnte, 250 Kilometer von dem Wohnzimmer entfernt, in dem das Bücherregal mit der Holzurne meiner Mutter stand, las ich erneut sein Romandebüt und erinnerte mich daran, wie Mum und ich darüber geredet hatten, wie sie geschwärmt hatte. »Er sieht furchtbar gut aus«, hatte sie beim Anblick seines Fotos auf dem Buchrücken gesagt.

Lange bevor Richard mich kennenlernte, hatte ich mich immer und immer wieder in die Erwachsenenwelten, die er für mich konstruiert hatte, vergraben. Ich fand Trost und Sicherheit in seinen melancholischen Worten, die sich auf ihre ganz eigene, unergründliche Art auf dem weichen Papier perfekt zusammenfügten. Es war unmöglich zu erklären, warum die Worte bei ihm so wirkten, wie sie wirkten. Er war ein Ausnahmetalent, ein Solitär, über jeden Vergleich erhaben, wie es auf den Buchumschlägen immer hieß. So berühmt, wie es Autoren nur selten sind. Weit über die Grenzen der Literatur hinaus.

Ein paar Jahre nach Mums Tod lernte Dad Laura in der Warteschlange bei der Post kennen. Sie war deutlich jünger als er, in ihren Dreißigern, doch das störte keinen der beiden. Sie verliebten sich ineinander, und sie zog bei ihm ein. In meinem letzten Unijahr besuchte Dad mich, um mir mitzuteilen, dass sie ein Kind erwarteten, dass das jedoch niemals etwas daran ändern würde, dass er mich und meine Mutter über alles liebe und dass er immer für mich da sein werde. Ich antwortete huldvoll, dass er viel zu alt sei und ihn ein Baby umbringen werde, doch dass ich mich nichtsdestotrotz für ihn freue. Dann erinnerte ich ihn daran, wie Mum immer gesagt hatte, dass jedes Baby eine gute Nachricht sei. Ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen meiner Bemerkung über sein Alter. Er war einundfünfzig, als Noah geboren wurde.

Seitdem war ich, ohne dass jemand es absichtlich gewollt hätte, für Dad zu einem Teil seines »Davor« geworden. Noah zum ersten Mal im Arm zu halten, war für mich so, wie eine Bombe in der Hand zu haben, ich wollte ihn so schnell wie möglich loswerden. Er schrie sich die Seele aus dem Leib, bis Laura ihn wieder an sich nahm und mir versicherte, dass er bei jedem so sei, doch bei ihr oder meinem Vater beruhigte er sich sofort. Noah und mich verband nichts als der Zufall, dachte ich, als ich am gleichen Tag wieder im Zug zurück nach Brighton saß. Wir waren nicht einmal blutsverwandt, da Dad nicht mein richtiger Vater war. Gewusst hatte ich das schon immer, doch gespürt hatte ich es noch nie. Bis Noah kam.

4

Als Presseassistentin hatte ich vor allem mit unendlich vielen Spesenbelegen, Exceltabellen und Mailings zu tun. Das konnte sehr langweilig sein, doch das machte mir nichts. Die Tage waren interessant, und irgendetwas Aufregendes stand immer bevor. Es war, als hätte man den Vorhang für mich gelüftet und mich in den unbekannten Maschinenraum der Literatur gelassen. Zusammen mit Cecile Autoren zu Fernseh- oder Radioauftritten zu begleiten, auf ihre Taschen aufzupassen und ihnen Kaffee zu bringen oder an einem Montagabend in einer Buchhandlung warmen Weißwein in staubige Gläser einzuschenken, fühlte sich richtig und wichtig an. Ich störte mich nicht daran, dass die Autoren sich bedienen ließen und unfähig waren, sich eine Flasche Wasser zu kaufen oder den Weg zur Toilette zu finden, sobald ihnen eine Pressedame an die Seite gestellt wurde, oder dass Cecile mich spätabends oder sogar am Wochenende wegen irgendeiner Kleinigkeit oder einer spontanen Idee anrief. Selbst Woolf hinterherzuputzen, fand ich nicht schlimm, so sehr hatte mich diese Welt in ihren Bann gezogen. Doch am schönsten war es, Manuskripte zu lesen, die gerade geprüft wurden, und dabei zu sein, wenn die erfahreneren Mitarbeiter darüber diskutierten. Es war ein Privileg, diese Texte lesen zu dürfen, bevor sie schick gemacht und perfekt lektoriert und korrigiert und gesetzt und gebunden und auf den Tischen der Buchhandlungen platziert wurden. Sehen zu dürfen, was sie waren, bevor sie zu einem Buch wurden, machte sie nur noch wertvoller.

Richard Aveling gab sein neues Manuskript im Oktober ab. Alle sprachen darüber und wollten es unbedingt lesen, doch aus Angst, jemand könnte etwas durchstechen, hielt man es unter Verschluss. Das sorgte für nur noch mehr Wirbel im Verlag.

»Wir machen keinen großen Presseversand«, sagte Cecile. »Aber du darfst einen Blick hineinwerfen. Ich weiß ja, dass er dein Lieblingsautor ist. Aber untersteh dich, das Manuskript in der U-Bahn oder sonst wo liegen zu lassen, Charlie. Wir werden es diese Woche in der großen Runde besprechen. Natürlich verlegen wir es, interessant ist dennoch, was die Jüngeren im Haus sagen. Mit diesem Roman müssen wir für Richard auch eine jüngere Leserschaft finden, bevor sein Stammpublikum endgültig ausstirbt.« Cecile schob einen großen braunen Umschlag in meine Richtung, ich ließ den Inhalt in meinen Schoß fallen. Da war es. Ich fuhr mit der Hand über die Schrift auf der Vorderseite. Über dem Meeresspiegel, stand dort. Von Richard Aveling. Unkorrigiertes Leseexemplar. Unverkäuflich. Bitte Sperrfrist beachten. Die Seiten waren mit einem Wasserzeichen markiert. Ich blickte zu Cecile, und sie lächelte.

An diesem Tag ließ ich meine Mittagspause mit Ophelia und Eddy, das Feierabendbier und den Großteil meines Schlafs sausen. Das Buch handelte von Seb, einem jungen Anwalt in einer Großkanzlei, der sich eine Auszeit von seinem stressigen Londoner Job nahm und in seine Heimat zurückkehrte, eine kleine Insel in Schottland, um dort trocken zu werden, vom Heroin loszukommen – das er als unschuldiges Laster bezeichnete – und sich von seinem sterbenden Vater zu verabschieden. Der demente Alte, ein kalter, verbitterter Mann, der sein Leben lang als Fischer gearbeitet und seinem Sohn nie das Gefühl gegeben hatte, ihn zu lieben, siechte auf dem Bauernhof der Familie vor sich hin, und es dauerte nicht lange, bis der Sohn an diesem beklemmenden Rückzugsort in den Wahn des Vaters hineingezogen wurde und nicht mehr zwischen seinen eigenen düsteren Kindheitserinnerungen und denen seines Vaters unterscheiden konnte. Es war eine Geschichte über den Kreislauf von Misshandlungen, eine Vater-Sohn-Beziehung, es ging um die zeitliche und soziale Entfremdung von zwei Generationen, um Wahnsinn und unseren Realitätsbegriff. Mit seinen sechshundert Seiten war es ein Monster von Buch, und ich liebte jedes einzelne Wort. Es war Richards Meisterwerk.

Sein Lektor bei Winden & Shane, Markus Lloyd-Dewson, freute sich über meine Begeisterung. Er war Mitte, vielleicht sogar Ende sechzig und sah mit seiner Fliege, den Hosenträgern und seinem Tweedanzug aus wie die Karikatur eines wohlhabenden älteren Gentlemans. Er arbeitete nur ein paar Tage die Woche und war so gut wie nie im Büro, stattdessen verbrachte er die meiste Zeit in seinem Haus in Suffolk, wo er sich um seinen Garten, seine Bücher und die Pflege seiner Quittenbäume kümmerte. Richard und Markus hatten über viele Jahre eine so enge Autor-Lektor-Bindung aufgebaut, dass der Verlag Markus allem Anschein nach ein volles, nicht gerade geringes Gehalt zahlte, nur damit er mit Richard an seinen Büchern arbeitete, von denen höchstens alle fünf Jahre eines erschien.

Über dem Meeresspiegel wurde in der Verlagsrunde von allen Seiten gelobt. Ich stand zusammen mit den anderen Assistenten hinten, während die Lektoren und Abteilungsleiter sich gegenseitig ins Wort fielen und niemand auf den anderen hörte. Man sah es ihnen förmlich an, wie sie genau vorbereitet hatten, was sie sagen würden. Jeder wollte den schlauesten Kommentar abgeben, und einer übertrumpfte den anderen in weit hergeholten literarischen Vergleichen, die beweisen sollten, wie unglaublich belesen man war. Die besten Redebeiträge wurden mit einem allgemein zustimmenden Gemurmel bedacht.

»Es hat diesen Updike’schen abgeklärten Realismus«, sagte eine junge Lektorin und erntete Zustimmung. Sie errötete heftig.

»Ich erkenne hier eine epische Dichte, wie sie sich sonst nur bei Hardy findet«, sagte ein anderer, kam damit aber nicht ganz so gut an, was ihn jedoch nicht zu stören schien. Die Männer im Verlag waren, grob gesprochen, deutlich selbstbewusster als die Frauen, und insbesondere dieser Lektor hatte eine Vorliebe für laute Auftritte und heimste gerne auch mal Lob für Arbeit ein, die nicht von ihm stammte. Der Typ ist glatt wie ein Aal, hatte Ophelia einmal über ihn gesagt.

»Das Buch verweist Martin Amis auf die Plätze«, warf ein junger Mitarbeiter aus den Lizenzen ein. Das gefiel allen.

Wie sie sich aufplustern, dachte ich und zeichnete ein bebrilltes Huhn in mein Notizbuch. Es stimmte nicht, dass die Uni einen nicht auf das Leben vorbereitete. Ich fühlte mich wie in einem Proseminar, nur dass man hierfür Geld bekam.

Nachdem alle ihre Kommentare abgegeben hatten, sagte Allegra, die bisher ungewöhnlich still gewesen war, mit ihrem seltsamen englisch-amerikanischen Upperclass-Akzent: »Richard wird im Februar nach London kommen, bis dahin müssen also die Marketingkampagne und die Pressestrategie für das Buch stehen. Auch der Vertrieb sollte dabei sein, um über die erwarteten Verkaufszahlen zu sprechen. Cecile, machst du einen Termin mit allen aus?«

Auch ich hätte etwas Cleveres sagen können, wollte mich aber nicht an der Diskussion beteiligen, denn auf einmal spürte ich, wie mir die sechshundert Seiten und zwei Stunden Schlaf in den Knochen lagen. Es war noch nicht einmal elf Uhr. Doch um die Mittagszeit herum erwachten meine Lebensgeister wieder. Ich hatte eine Mail von Cecile erhalten, in der sie mir Namen und E-Mail-Adressen aller Beteiligten geschickt und mich gebeten hatte, das Treffen zu arrangieren.

Und da stand es: [email protected]

Der Eintritt in eine neue Ära.