Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Delius Klasing

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

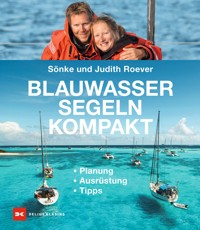

Blauwassersegeln – für viele Menschen ist das ein Lebenstraum. Die Meere dieser Welt befahren und jede Woche an einem neuen paradiesischen Ort vor Anker liegen. Grenzenlose Freiheit und tägliche Abenteuer sind die Belohnung für diejenigen, die eine derartige Segelreise unternehmen. Doch wie bereitet man sich darauf vor? Welcher Schiffstyp ist besonders geeignet, welche Segel und Ausrüstungsgegenstände benötigt man? Wie läuft das Leben unterwegs und was kostet es? Seit Jahren sind die unterhaltsamen Reisevorträge und Fachseminare von Sönke und Judith Roever ein Publikumsmagnet. Mit "Blauwassersegeln kompakt" geben die beiden Weltumsegler nunmehr detailliert Antworten auf alle Fragen rund um das Langfahrtsegeln: Schiff, Rigg, Segel, Ausrüstung, Energiemanagement, Kommunikation, Navigation, Sicherheit, Versicherungen, Versorgung, Proviantierung, Alltag an Bord und Kosten. Abgerundet wird das Buch durch zahlreiche Webverweise und Beiträge namhafter Gastautoren wie beispielsweise Uwe Röttgering und Michael Wnuk. In Summe steckt die Erfahrung aus mehr als 400.000 Seemeilen zwischen den Zeilen. "Blauwassersegeln kompakt" ist das neue Standardwerk für alle, die vom Abenteuer Blauwassersegeln träumen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wer an der Küste bleibt, kann keineneuen Ozeane entdecken.

Ferdinand Magellan (1480–1521),Entdecker, Seefahrer und Blauwasser-Pionier

Sönke und Judith Roever

BLAUWASSERSEGELNKOMPAKT

• Planung

• Ausrüstung

• Tipps

INHALT

VORWORT

DIE BLAUWASSERYACHT

Mono- oder Multihull?

Platzangebot

Liegegebühren

Verhalten auf See

Segeleigenschaften

Tiefgang

Stabilität

Leckschlagen

Anschaffungspreis

Kunststoff- oder Metallrumpf?

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Stahl

Aluminium

Kurz- oder Langkieler?

Welche Schiffslänge ist sinnvoll?

Mittel- oder Achtercockpit?

Das richtige Klima unter Deck

Isolierung

Decksbelag

Lüften, Spülen, Heizen, Kühlen

Motor

Leistung

Treibstoff

Tankkapazität

Propeller

Wartung

DAS RIGG EINER BLAUWASSERYACHT

Topp- oder Partialrigg?

Auf Deck oder Kiel stehend?

Ein- oder Mehrsaling-Rigg?

Gepfeilte Salinge oder nicht?

Dimensionierung

Stehendes Gut

Laufendes Gut

Reffsysteme

Großsegel

Vorsegel

Vorsegel-Bäume

Anbau von Beschlägen

Maststufen

Optimierungen bestehender Riggs

Anbau von Ausrüstung

Zusätzliches inneres Vorstag

Mastrutscher

Trimm

Rigg-Check

SEGEL EINER BLAUWASSERYACHT

Segelgarderobe

Großsegel

Besansegel

Genua und Fock

Leichtwindtaktik

Gennaker

Code Zero

Spinnaker

Parasailor

Sturmtaktik

Sturmsegel

Sturmfock

Trysegel

Vormwindtaktik

Schmetterling

Passatsegel

Spinnaker / Parasailor

Beidrehen

SPEZIELLE BLAUWASSER-AUSRÜSTUNG

Autopiloten

Elektrische Autopiloten

Windfahnensteuerung

Ankergeschirr und -winde

Ankertypen

Kettenlänge

Ankerwirbel

Kettenmaterial

Ankerwinde

Bugbeschlag

Ankerkralle

Ankerdusche

Ankerpraxis

Trippboje

Treibanker

Heckanker

Beiboot

Typ und Größe

Motorisierung

Zubehör

Bimini / Sonnenschutz

Wassermacher

Fenderbrett / Gangway

Suchscheinwerfer

Stirnlampen

Anti-Rutschmatten

Durchsichtige Schotten

ENERGIEMANAGEMENT

Stromverbraucher

Physikalische Grundlagen

Energiebilanz

Stromspeicher (Batterie)

Batteriekapazität

Batterietyp

Batteriezweck

Ladetechnik

Ladestrom-Verteilung

Batterieverkabelung

Stromlieferanten

Ladegerät

Lichtmaschine

Windgenerator

Schleppgenerator

Solarmodule

Generator

Strommanagement

Das Gleichstromnetz (12 oder 24 Volt)

Vorhandene Installation überholen?

Kabelwahl

Kabelverbindungen

Absicherung der Bordelektrik

230-Volt-Netz

KOMMUNIKATION

Ultrakurzwellenfunk (UKW)

Kurzwellenfunk (KW)

Lizenz: Amateur- oder Seefunk?

Datentransfer

Navtex

Satellitentelefon

Netzbetreiber

Geräte

Datenverkehr

Verträge / Kosten

Mobilfunk

Telefonieren

Online-Zugang

WLAN

Tipps für die Praxis

Voice-over-IP

Datenvolumen

Schiffsinternes WLAN

Messenger

Wetter über eine Online-Verbindung

Homepage — Verbindung zur Heimat

NAVIGATION

Seekarten

Rasterkarten

Vektorkarten

Geräte

GPS / Plotter

Kompass

Handpeilkompass

Sumlog

Echolot

Windanzeige

Multianzeige

Radar

Radarreflektor

AIS

Radar oder AIS?

Sextant

Computer

SICHERHEIT

Notfälle

Wassereinbruch

Feuer

Schiffsaufgabe

Verlust des Riggs

Defekt an der Ruderanlage

Diebstahl / Einbruch

Piraterie

Mensch-über-Bord

Medizinische Notfälle

Kommunikation im Notfall

Telefon

Distress-Call

EPIRB

Signalmittel

Notfallpläne

Versicherungen für Langfahrtsegler

Wie bekomme ich qualifizierte Angebote?

Welche Versicherungsarten gibt es?

Was gibt es beim Vergleich zu beachten?

Was passiert im Schadensfall?

BLAUWASSERALLTAG

Fahrtenseglergemeinde

Rallyes

Wachrhythmen / Schlafmanagement

Umgang mit Behörden

Papiere und Dokumente

Versorgung

Diesel und Benzin

Gas und Petroleum

Wasser

Lebensmittel

Brot backen

Angeln

Kochen

Grillen

Abfall

Wäsche waschen

Reparaturen und Wartung

Allgemein

Werkzeuge

Wartung und Pflege

Motor und Außenborder

Rigg, Takelage, Segel

Elektrik

Ausrüstung (Verschleiß)

Ersatzteilversand

Unterwasserschiff

Tauchen und Schnorcheln

Verwaltung in der Heimat

Finanzen / Kosten

NACHWORT

REGISTER

Beim Blauwassersegeln können wir an Orte gelangen, die viele Menschen in ihrem Leben nie zu sehen bekommen

VORWORT

YOU MAY SAY I AM A DREAMER BUT I AM NOT THE ONLY ONE

(Aus dem Lied »Imagine« von John Lennon)

Wir Segler sind Träumer. Wir träumen von Schiffen, von Ausrüstung, vom Segeln und vor allem von Zielen. Südsee oder Spitzbergen. Kroatien oder Karibik. Fidschi oder Feuerland. Hawaii oder Helgoland. Das sind wohlklingende Namen, die Sehnsüchte wecken. Einmal dort hinsegeln, dort ankern. Einen Ozean überqueren, unter Sternen die tropische Nacht erleben, Eisberge aus der Nähe sehen, bedeutsame Kaps passieren oder einfach nur die Ostsee umrunden. Der Weg ist das Ziel und das Ziel die Motivation. Deshalb stechen seit Jahrzehnten Segler in See, um die Meere unseres Planeten zu bereisen.

Den Wunsch, eine Langfahrt zu unternehmen, haben viele Segler — und ihre Zahl wächst. Blauwassersegeln liegt im Trend und Jahr für Jahr lösen mehr und mehr Segler die Leinen, um »ich bin dann mal weg« zu sagen. Kein Wunder — werden die Anforderungen im Alltag doch immer komplexer. Volkskrankheiten wie Burn-out haben Konjunktur und immer mehr Menschen sehnen sich nach einer Auszeit. Abschalten, mal wieder den Horizont sehen, den Kopf frei pusten und das bisher Erlebte reflektieren — ohne Verpflichtungen, ohne berufliche Entscheidungszwänge, ohne Handyempfang und ohne Stau am Morgen.

Segeln ist nur eine mögliche Form des Aussteigens auf Zeit, aber eine attraktive. Langsam reisen und im Takt der Wellen entschleunigen — das klingt gut. Dabei können wir mit dem Schiff an Orte gelangen, die viele Menschen in ihrem Leben nie zu sehen bekommen. Wir können in abgeschiedene Winkel unserer Erde vordringen oder an beliebten Ankerplätzen mit Gleichgesinnten über Technik, Tratsch und Träume reden. Und das Beste daran ist, dass wir unser Zuhause immer dabei haben — so wie eine Schnecke ihr Haus. Am Ende des Tages liegen wir in unseren eigenen drei Bootswänden in unserer eigenen Bettwäsche. Gefällt uns ein Ort, bleiben wir. Gefällt er uns nicht, setzen wir die Segel und reisen weiter. Das ist eine große Freiheit und sie leben zu dürfen ein Privileg.

Happy Sailing. Traumhafte Segelbedingungen auf dem Pazifischen Ozean.

Doch bevor auf See Wellen, Wind und Freiheit gespürt werden können, geht meistens ein großer und einschneidender Moment im Leben voraus: Die Entscheidung, es zu tun. Vielleicht haben Sie diese Entscheidung schon gefällt — vielleicht auch noch nicht. In jedem Fall aber haben Sie dieses Buch in die Hände genommen und das ist ein erster wichtiger Schritt. Auch wir waren einmal ganz am Anfang und haben uns nach einer solchen Reise gesehnt. Noch allzu gut erinnern wir uns an die diversen Besuche bei einem Stammtisch von Blauwasserseglern aus Hamburg. Dort war die Welt zwischen Bier und Bockwurst irgendwie kleiner als bei uns zu Hause auf der Weltkarte über dem Bett. Haben wir uns damals Gedanken über die 60 Seemeilen zwischen Helgoland und den Niederlanden gemacht, lagen in den Gesprächen der erfahrenen Blauwassersegler die Galapagos- inseln gleich neben dem Panamakanal und nicht 900 Seemeilen südwestlich davon. Es war schwer vorstellbar für uns, dass wir eines Tages auch in solchen Dimensionen denken könnten. Und so hingen wir Abend für Abend an den Lippen der alten Hasen und lauschten, wenn sie von ihren Abenteuern berichteten. Wieder und wieder fragten wir uns, wie es sich wohl anfühlen wird, tagelang auf See zu sein, dabei Brot zu backen und einen Fisch zu angeln. Heute wissen wir es: Es fühlt sich gut an. Seemeile für Seemeile sind wir in die neue Denkweise hineingesegelt.

Natürlich gab es dabei auch Momente, in denen wir uns ganz klein gefühlt und nach Hause in die heiße Badewanne gewünscht haben. Etwa als wir auf dem Indischen Ozean in einen Sturm geraten sind oder als wir auf dem Weg nach Australien von einem heftigen Gewitter überrascht wurden — von einer Kenterung vor Südafrika mal ganz zu schweigen. Das Wetter auf See kann eine Crew durchaus an die Belastungsgrenze treiben. Aber auch etliche Reparaturen haben uns hin und wieder das Leben schwer gemacht. Es gibt wohl kaum einen Bootseigner, der nicht schon fluchend vor irgendeinem kaputten Ausrüstungsgegenstand gesessen hat. Aber technische Probleme, Stürme oder Gewitter gehen vorbei — heute lachen wir darüber.

Schlussendlich sind uns Blauwasserbeine gewachsen. Dabei haben viele Menschen ihr Wissen mit uns geteilt und es gab einen tiefen Erfahrungsaustausch. Dieses Fachwissen, das wir während der Vorbereitung unserer Langfahrt und auf drei Ozeanen und inzwischen mehr als 120.000 Seemeilen gesammelt haben, möchten wir nun mit Ihnen teilen. Dazu trägt auch bei, dass Sönke nach der Rückkehr das Blauwassersegeln zu seinem Beruf gemacht hat und seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Fachportal BLAUWASSER.DE und in Seminaren Segler auf das Langzeitsegeln vorbereitet. Unser Ziel ist es, zusammen mit einigen sehr erfahrenen Gastautoren, möglichst umfassend viele praktische und vor allem hilfreiche Informationen weiterzugeben. Dies kann schnell viele hundert, wenn nicht gar tausend Euro bei der Vorbereitung der Reise und der Ausrüstung des Schiffes sparen. Dabei ist es gleichgültig, ob der eigene Törn eines Tages um die Welt oder einfach nur nach Schweden führt. Die meisten Informationen helfen auch beim Segeln vor der Haustür.

Übrigens liegt uns bei der Frage nach dem richtigen Setup für das eigene Schiff ein Gedanke ganz besonders am Herzen. Wir nennen ihn Happy Sailing und er zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch. Natürlich hat jeder Eigner ganz persönliche Vorstellungen, welche Yacht und welche Ausrüstung für ihn und seine Crew die richtige ist und dennoch gibt es ein paar Konzepte, die objektiv gut funktionieren. Denn egal, wie unterschiedlich die Anforderungen sind, es gibt so etwas wie einen gemeinsamen Nenner: Am Ende des Tages möchte sich jeder an Bord sicher und wohl fühlen! Das gilt für den erfahrenen Seebären genauso wie für den gelegentlichen Mitsegler. Nur wenn sich alle an Bord gut und geborgen fühlen, wird die Reise ein Erfolg. Und weil dieser Gedanke so wichtig ist und Einfluss auf viele Entscheidungen bei der Planung einer Langfahrt hat, kommen wir ganz bewusst immer wieder im Buch auf ihn zurück. Vor allem auch deshalb, weil wir unterwegs genug Crews getroffen haben, die letztendlich ihre Träume nicht wie geplant in die Tat umsetzen konnten. Sie haben sich an Bord unwohl gefühlt und ihren Törn vorzeitig beendet.

Keine Sorge — wir wollen hier nicht den Pessimisten spielen — im Gegenteil. Vielmehr möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, im Vorwege Ihrer Reise die richtigen Entscheidungen zu treffen. Schließlich soll Ihr Törn genauso traumhaft werden, wie Sie ihn sich bereits ausmalen, unabhängig davon, ob Sie Palmen, Punsch und Party oder Einsamkeit und Entschleunigung suchen.

Wir haben dieses Buch geschrieben, um Sie ganz konkret auf Ihren Lebenstraum unter Segeln vorzubereiten. Blauwassersegeln ist eine der schönsten Lebensformen, die es gibt — vielleicht sogar die schönste. Eine Mischung aus Freiheit, Abenteuer und Sehnsucht. Die Freiheit, auf See in alle Himmelsrichtungen zu segeln und dabei eine schier endlose blaue Weite zu spüren. Das Abenteuer, Land und Leute kennenzulernen und zu entdecken. Das Salz in dieser Suppe aus Freiheit und Abenteuer ist die Abwechslung. Sie macht die Musik, sie ist der Motor der Sehnsucht — nach Meer, nach mehr Meer und nach noch mehr Meer. Freuen Sie sich darauf — es lohnt sich …

Happy Sailing!

Judith und Sönke Roever

SY Hippopotamus

Unter www.blauwasser.de finden Sie zu jedem Kapitel umfangreiche, weiterführende Informationen, die ständig erweitert und ergänzt werden. Über 100 Autoren – alles gestandene Segler – geben dort ihr Fachwissen weiter. Schreiben Sie uns auch gern: Vermissen Sie etwas? Haben Sie eine interessante Ergänzung? Ihre Kritik, Anregungen und Beiträge erreichen uns per E-Mail unter [email protected]

Blauwasseryachten vor Anker in der Karibik.

DIE BLAUWASSERYACHT

Es gibt kaum ein Thema, das unter Langfahrtseglern so kontrovers diskutiert wird, wie die Frage nach DER richtigen Blauwasseryacht. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob wir uns im heimischen Segelclub oder an einem Ankerplatz in der Karibik umsehen. Die Schiffe sind genau so verschieden, wie die Segler, die sie segeln. So richtig verwunderlich ist das nicht — schließlich segeln auf den Schiffen Menschen. Menschen mit ganz persönlichen Bedürfnissen und Erfahrungen sowie daraus resultierenden Anforderungen an das Schiff.

Deutlich wird dies am folgenden Beispiel: Da ist einerseits der ambitionierte Segler, der einen Törn in die hohen Breiten plant und auf gute Amwind-Eigenschaften setzt. Er wird aufgrund der Windverhältnisse ein Schiff mit viel Tiefgang auswählen, um beim Kreuzen optimal Höhe laufen zu können. Einerseits erreicht er damit schneller sein Ziel und andererseits kann er sich so leichter von einer Legerwall-Küste frei kreuzen, was durchaus Sicherheit und Flexibilität bedeutet. Dem gegenüber steht ein Paar, das in jede noch so entlegene Bucht der Welt einlaufen und dabei möglichst unabhängig von der Wassertiefe sein möchte. Während erstgenannter Skipper solche Orte mit seinem Schiff wahrscheinlich nie besuchen wird, wird das Paar beim Kreuzen deutlich schlechter vorankommen und bei einer längeren Amwind-Strecke ein paar Tage mehr auf See verbringen.

Mit anderen Worten: Die eine, perfekte Blauwasseryacht gibt es nicht!

Vor dem Hintergrund und mit Blick auf den im Vorwort erwähnten Happy-Sailing-Gedanken gehen wir im Folgenden auf all jene Aspekte ein, die bei der Auswahl einer Blauwasseryacht von Bedeutung sind. Beginnen wir mit der Anzahl der Rümpfe.

MONO- ODER MULTIHULL?

Das ist eine spannende Frage, die sich nicht kurz und knapp beantworten lässt. Auch wir haben eine Entscheidung lange vor uns her geschoben. Nicht zuletzt, weil die beiden Schiffstypen so unterschiedlich wie Flaute und Sturm sind. Die Vorteile der einen Bauart sind häufig die Nachteile der anderen. Um das zu durchleuchten, müssen wir uns einige Kriterien beispielhaft ansehen. Sie lauten: Platzangebot, Liegegebühren, Verhalten auf See, Segeleigenschaften, Tiefgang, Stabilität, Leckschlagen und Anschaffungspreis. Da Trimarane unter Langfahrtseglern kaum anzutreffen sind, finden sie zur Vermeidung unnötiger Komplexität keinen Eingang in die folgenden Betrachtungen.

PLATZANGEBOT

Immer wenn wir an Bord eines typischen Katamarans (Multihull) stehen, beeindruckt uns das Platzangebot. Neben einer großzügigen Sitzecke befindet sich eine geräumige Pantry mit Backofen, Herd, Spüle, Kühlschrank, Mikrowelle und unzähligen Schränken — selbstverständlich in eine schicke Arbeitsplatte eingepasst. Auf der anderen Seite des lichtdurchfluteten Deckssalons eine Navi-Ecke, die keine Wünsche offen lässt. Von den geräumigen Kabinen in jedem der Rümpfe, der durchgehenden Stehhöhe und dem riesigen Cockpit ganz zu schweigen. Kein Vergleich zur Einrumpf-Yacht (Monohull), wo in der Regel eher die Enge regiert und jeder Winkel clever genutzt wird. Natürlich spielen die Segeleigenschaften eines Bootes eine wichtige Rolle, aber unterschätzen Sie bitte nicht den Stellenwert des Wohnkomforts, der sich maßgeblich aus dem Platzangebot ergibt. Wenn wir dann noch überlegen, wieviel Zeit wir auf See verbringen und wieviel Zeit im Hafen oder vor Anker, bekommt das Thema sogar noch mehr Gewicht.

Zwei unterschiedliche Konzepte: Einrumpf- und Mehrrumpfyacht.

Platz, Platz, Platz und nochmals Platz! Wie wir zu unserem Schiff Hippopotamus kamen … (Sönke)

Rückblende: Herbst 2005. Absegeln des Akademischen Segelvereins Hamburg in Glückstadt an der Elbe. Wir lagen zufällig im selben Hafen, ein Wort ergab das andere und so waren Judith und ich am Abend an Bord des Club-Flagschiffs eingeladen. Es nieselte und alle saßen unter Deck. Als wir durch den Niedergang der knapp 11 Meter langen Gib’Sea 106 in die Kajüte blickten, war die Party bereits in vollem Gange. Nichts ging mehr — alle Plätze belegt. Wir blieben im Niedergang sitzen und ich zählte die Gäste: »Judith — da sind 18 Leute unter Deck!«

Als wir ein knappes Jahr später die Idee gefasst hatten, einen längeren Törn zu unternehmen, suchten wir nach einem Schiff, das größer als unsere 8,8 Meter lange Ohlson 8:8 war. An und für sich ein solides Schiff und wir wären mit ihm auch in See gestochen, aber das Bauchgefühl sagte uns, dass ein paar Fuß mehr sich irgendwie sicherer anfühlen würden. Judith saß am PC und stöberte im Internet, während ich den Anzeigenteil einer Segelzeitschrift las. Plötzlich fiel mir eine Anzeige ins Auge. »Guck mal, Judith«, hielt ich ihr die Annonce hin, »Hier wird eine Gib’Sea 106 angeboten.« Judiths Antwort kam prompt: »Das ist doch das Schiff mit den 18 Personen unter Deck!« Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Wir haben das Schiff gekauft, weil wir unter anderem vom Platzangebot beeindruckt waren. Eine Entscheidung, die wir bis heute nicht bereut haben.

Auf einem Einrumpfschiff wird unter Deck jeder Zentimeter genutzt.

Immer wieder beeindruckend: Das Platzangebot auf einem Katamaran. Hier die großzügige Pantry.

Von oben deutlich zu sehen: der Platzunterschied zwischen Mono- und Multihull bei gleicher Schiffslänge.

Dazu eine einfache Faustregel:

»Wer in drei Jahren um die Welt segelt, verbringt rund ein Drittel der Zeit auf See und zwei Drittel im Hafen oder vor Anker. Wer sich vier Jahre Zeit lässt, ein Viertel auf See und drei Viertel im Hafen oder vor Anker. Wer fünf Jahre unterwegs ist, ein Fünftel auf See und …«

Während ein Katamaran wenig krängt und relativ ruhig auf der See liegt, ist auf einem Einrumpfschiff jede Welle zu spüren.

Kurzum: Je länger der Törn andauert, desto geringer wird meistens die Netto-Segelzeit und desto wichtiger wird der Wohnkomfort und damit auch die Frage nach dem Platzangebot an Bord (Stichwort: Happy-Sailing).

LIEGEGEBÜHREN

Die Kehrseite der Medaille »Platz« sind die Liegegebühren, die bei einem Katamaran deutlich höher zu Buche schlagen als bei einem Segelschiff mit nur einem Rumpf. In der Regel beträgt der Aufpreis bei einem Multihull gegenüber einem Monohull fünfzig bis einhundert Prozent. Spielt die Bordkasse bei Ihrem Törn eine gewichtige Rolle, sollten Sie dies in Ihre Planung mit einbeziehen. Zudem kommt es vor, dass Mehrrumpf-Eigner nicht in jedem Hafen ohne weiteres einen Liegeplatz bekommen. Verlassen wir Europa, spielt dies jedoch eine untergeordnete Rolle, da das Marina-Angebot in Übersee mit Ausnahme von Nordamerika, Neuseeland und Australien vergleichsweise gering ist und fast ausschließlich geankert wird.

VERHALTEN AUF SEE

Ein anderer wichtiger Aspekt ist das Verhalten des Schiffes auf See. Ganz generell lässt sich sagen, dass ein Katamaran deutlich ruhiger auf dem Wasser liegt als ein Schiff mit nur einem Rumpf, weil zwei Rümpfe den Wellen mehr Fläche gegenüberstellen. Das führt zu einer erhöhten Seegangs-Stabilität. Katamaran-Segler schwärmen in dem Zusammenhang gern davon, dass bei ihnen mitten auf dem Ozean die Gläser auf dem Tisch stehen bleiben, während die Einrumpf-Segler alles festhalten müssen.

Der Preis für diese Seegangs-Stabilität: Wenn ein Katamaran derart den Wellen und der aus ihnen hervorgehenden Bewegung trotzt, passt einer der beiden Rümpfe meist nicht zum Wellenbild und schlägt lautstark auf oder in die See. Je nach Bauart kann es auch sein, dass die Wellen laut unter das Brückendeck klatschen. Umgekehrt geht das Schiff mit nur einem Rumpf wesentlich leichter durch die See. Es passt sich viel besser dem Wellenbild an — weswegen es ja auch so schaukelt. Das führt zu einer eher leisen, von angenehmem Rauschen und Gluckern untermalten Überfahrt — mal davon abgesehen, dass der Magen das vielleicht nicht mitmacht.

Unterm Strich ist das eine buchstäblich holprige Situation. Sie müssen also abwägen, ob Sie lieber leise schaukelnd auf einem Monohull oder komfortabel laut auf einem Multihull über die Wellen pflügen möchten.

SEGELEIGENSCHAFTEN

Als nächstes müssen wir uns mit den Segeleigenschaften der beiden Schiffstypen auseinandersetzen.

Auf einem Monohull werden Sie sich in der Regel über die guten Amwind-Eigenschaften freuen und sehr gut Höhe laufen können, weil viel Tiefgang eben beim Kreuzen hilft. Auf dem Katamaran hingegen ist die Abdrift beeindruckend und der Frust bei der Annäherung an das Ziel ungleich höher. Da wird unter Umständen die eine oder andere Wende mehr fällig werden. Wobei mit den meisten Katamaranen gar keine Wende gefahren wird, weil Mehrrumpfschiffe je nach Bauart nur schwer durch den Wind zu drehen sind. Deshalb wird gerne mittels einer Halse gewendet und statt einer langsamen 90-Grad-klappt-oder-klappt-nicht-Kurve eine rasante 270-Grad-Kurve gefahren. Wird hingegen mit halbem oder achterlichem Wind gesegelt, lässt der Katamaran den Einrümpfer alt aussehen. Jedes Jahr in der Adventszeit segeln im Rahmen verschiedener Regatten ganze Heerscharen von Blauwasserschiffen über den Atlantik mit dem Ziel Karibik, um das Weihnachtsfest mit Palmen, Punsch und Party zu begehen. In der Regel weht auf der Strecke der Passatwind aus einem achterlichen Sektor. Bei gleicher Schiffsgröße brauchen die Kats dann rund zwei Tage weniger für die 2700-Seemeilen-Strecke.

In der rollenden See — auf einem Monohull sind die Wellen stets zu spüren.

Geringe Abdrift trotz Schräglage — dem vergleichsweise tiefgehenden Kiel des Einrumpfbootes sei es gedankt.

Die berühmte Fannie Bay im Norden Australiens. In der weitläufigen Bucht gibt es etliche Meter Tidenhub. Tiefgehende Schiffe müssen weit draußen ankern.

Wer einen Törn mit Wind aus unterschiedlichen Richtungen plant, ist folglich mit einem Monohull besser bedient, da der Multihull seine Segelvorteile nur auf Strecken mit Wind aus dem achterlichen Sektor voll ausspielen kann. Die eigene Törnplanung und das damit zusammenhängende Fahrtgebiet sollte daher maßgeblich bei der Kaufentscheidung Mono- oder Multihull mit einbezogen werden.

Praktisch! Trockenfallen ist mit dem Katamaran kein Problem, wenn es keine überhängenden Ruderblätter oder einen Saildrive gibt.

TIEFGANG

Dass für das Segeln hoch am Wind ein großer Tiefgang unerlässlich ist, wurde bereits betrachtet. Langfahrtsegler verbringen allerdings die meiste Zeit vor Anker oder in Häfen und da kann viel Tiefgang auch von Nachteil sein. So verringert sich mit zunehmendem Tiefgang die mögliche Anzahl anzulaufender Häfen, was in einem Notfall oder beim Entdecken von Land und Leuten hinderlich sein kann.

Aber auch beim Ankern kann der Tiefgang eine Rolle spielen. Dazu ein Beispiel: Im Norden Australiens liegt die berühmte Fannie Bay vor den Toren der Stadt Darwin — ein beliebter, geschützter und strategisch gut gelegener Ankerplatz. Einziger Haken: Es gibt etliche Meter Tidenhub und tiefgehende Schiffe müssen sehr weit draußen ankern, da sie sonst bei Ebbe trockenfallen. Folglich legen Einrumpf-Eigner eine halbe Meile oder mehr pro Richtung im Schlauchboot zurück, während die Kat-Kapitäne bei Niedrigwasser quasi trockenen Fußes zum Land oder zum Schiff gelangen können.

Darüber hinaus bietet das Mehrrumpfschiff bei Wartungsarbeiten klare Vorteile, da man ohne große Bedenken trockenfallen kann — vorausgesetzt, es hat keine überhängenden Ruderblätter oder einen Saildrive. Wie praktisch! Da kann bei Niedrigwasser der Rumpf poliert, das Schaufelrad der Logge gereinigt oder die Opferanode gewechselt werden. Ein Vorgang, der bei Einrümpfern — sofern es sich nicht um einen Kimmkieler oder ein Schiff mit Hubkiel oder Schwert handelt — unweigerlich den Griff zum Schnorchel beziehungsweise der Tauchausrüstung erforderlich macht oder gar zur Benutzung eines Travellifts führt. Mit anderen Worten: Wenn man mit seinem Schiff überall, wo es tidenabhängige Gewässer gibt, trockenfallen kann, schont das die Bordkasse erheblich.

STABILITÄT

Dazu kommt uns sofort ein Spruch von einem sehr guten Segelfreund in den Sinn: »Ich kaufe mir doch kein Schiff, das verkehrt herum stabiler in der See liegt als richtig herum!«. Wie kam es dazu? Auslöser war folgendes Erlebnis: Auf dem rund 350 Seemeilen langen Seeschlag zwischen der Karibikinsel Aruba und der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena kann sich ein sehr unangenehmer Seegang aufbauen, mit dem nicht zu spaßen ist. Wir selbst hatten Glück und erreichten Kolumbien bei sehr moderaten Bedingungen. Allerdings wurde nur wenige Tage nach uns ein 40-Fuß-Katamaran von einer sehr großen Welle erfasst, kenterte und blieb verkehrt herum in der See liegen. Die Crew konnte gerettet werden. Das Schiff auch, da es nicht sank. Das Bemerkenswerte daran ist, dass der Katamaran nach dem Unglück auf dem Kopf liegend über 100 Seemeilen in den nächsten Hafen geschleppt wurde.

Der Mono hingegen würde nie verkehrt herum in der See liegen bleiben. Wie wichtig es ist, dass sich ein Schiff wieder aufrichtet, haben wir leider selbst erlebt, als wir bei der Ansteuerung eines schwierigen Hafens an der Küste Südafrikas von einer vier Meter hohen Grundsee erfasst und umgeworfen wurden. Die Mastspitze tauchte ins Wasser ein und unser Schiff lag etwa 110 Grad auf der Seite. Interessant dabei ist, dass unser Schiff nur für wenige Sekunden auf der Seite lag — auch wenn sie uns schier endlos vorkamen. Sehr schnell hat das Blei im Kiel seine Wirkung entfaltet und unsere Yacht schlagartig mit Wucht wieder aufgerichtet, sodass uns eine größere Tragödie erspart blieb. Nichtsdestotrotz verbrachten wir etliche Wochen damit, unser Schiff wieder instand zu setzen, weil große Mengen Salzwasser in das Innere des Schiffes gelangten und die Elektrik beschädigten. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass wir unsere Reise aus eigener Kraft bis zum nächsten Hafen fortsetzen konnten! Und das ist sicherheitstechnisch von immenser Bedeutung. Allerdings müssen wir auch attestieren, dass ein Katamaran in derselben Situation aufgrund seiner Breite vermutlich nicht gekentert wäre.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass ein Katamaran zwar zunächst eine höhere Stabilität aufweist und deutlich später als ein Monohull kentert. Kommt es jedoch zur Kenterung ist ein Monohull von großem Vorteil, da er nicht verkehrt herum liegen bleiben kann.

Tipp — Reffen

Beim Monohull refft man, wenn man das erste Mal daran denkt. Beim Katamaran refft man, bevor man das erste Mal daran denkt!

LECKSCHLAGEN

Schlägt bei einem Katamaran einer der beiden Rümpfe leck, ist das äußerst ärgerlich. Im Vergleich zu der Crew eines Schiffes mit nur einem Rumpf können die Kat-Segler jedoch vergleichsweise gelassen reagieren, da noch ein weiterer Rumpf vorhanden ist. Selbst wenn einer der beiden Rümpfe vollläuft, bleibt in der Regel durch den zweiten Rumpf noch genug Auftrieb, um ein Sinken des Schiffes zu verhindern.

ANSCHAFFUNGSPREIS

Und dann sind da noch die Anschaffungskosten, die bei einem Katamaran bei gleicher Länge logischerweise höher als bei einem Einrumpfschiff sind. Ein typischer Fahrten-Katamaran mit einer Länge von 40 Fuß aus einer renommierten Werft kostet gebraucht je nach Zustand zwischen 200 000 und 350 000 Euro. Für den Preis kann ein hochwertiges Einrumpfschiff oberhalb von 50 Fuß erworben werden. Solide Monohulls mit einer Länge von 40 Fuß sind hingegen bereits ab 150000 Euro zu haben. Selbstverständlich gibt es auch preiswertere Schiffe am Markt, wenn etwas Geduld, Verhandlungsgeschick und handwerkliche Fähigkeiten mitgebracht werden. Für unser Schiff mit Baujahr 1984 haben wir weit weniger gezahlt. Dafür haben wir rund 1000 Stunden Arbeit vor der Weltumsegelung in unser Schiff gesteckt, um es zu renovieren und langfahrttauglich zu machen.

Für den Unterhalt des Schiffes können pro Jahr fünf bis zehn Prozent der Anschaffungssumme veranschlagt werden, je nachdem, wieviele der Arbeiten am Schiff die Eigner in Eigenregie ausführen.

Vorteile Monohull

Liegegebühren

Lärmentwicklung auf See

Amwind-Eigenschaften

Stabilität

Anschaffungspreis

Vorteile Katamaran

Platzangebot

Verhalten auf See

Vormwind-Eigenschaften

geringer Tiefgang

Leckschlagen

MONO- VERSUS MULTIHULL

von Mareike Guhr

Blauwasserseglerin auf weltweiter Fahrt mit100000 Seemeilen im Kielwasser

Ich bin Katamaran-Fan und möchte nie wieder tauschen! Zum Cruisen sind das enorme Platzangebot, das Verhalten bei Seegang und vor allem die Ruhe am Ankerplatz nicht zu toppen. Ich weiß noch, wie froh ich nach der ersten Atlantiküberquerung mit einer Swan 46 war, wieder ruhigen Boden unter den Füßen zu haben, in einem nicht bockenden Bett zu schlafen und vor allem meine Hosen nicht mehr liegend anziehen zu müssen. Die nächste Atlantiküberquerung – mit dem Katamaran – war deutlich entspannter. Zugegeben, es war auch die zweite, und da ist man eh entspannter, aber wir hatten viel mehr Wind. Einmal ist in einer Welle die Kühlschranktür aufgeflogen und ein paar Dinge sind ins Schiff gepurzelt. Das war Mist. Auf der Swan hingegen konnten wir den Kühlschrank auf dem falschen Bug so gut wie gar nicht öffnen, da uns dort immer alles entgegenkam.

Auf der Einrumpf-Swan war nach einer Woche das Müsli alle. Es war die am einfachsten zuzubereitende Mahlzeit. Schwarzbrot mit Käse, so hatten wir gedacht, würde weggehen wie warme Semmeln. Aber sich mit einer Hand festhalten, um mit der zweiten Hand den Teller, das Brot, die Butter, den Käse und das Messer zu bändigen, gelang selten. Am schönsten war es, als eine Dose mit Instantkaffee quer durch den salzigen, gut angefeuchteten Salon flog – mit Salzwasser gemischt hält der Kaffee sich ewig in allen Ecken und Ritzen.

Ehrlich gesagt haben wir auf dem Katamaran nur sehr selten Salzwasser im Schiff. Und es muss schon sehr wild zugehen, damit ich ein paar Dinge in der Spüle staue, weil sie sonst runterfallen könnten. Überhaupt entfällt das langwierige Verstauen und Festbinden auf dem Kat. Die Kaffeekanne bleibt unbeteiligt auf dem Tisch stehen, und auch bei 3 bis 4 Meter Welle sitzen wir zum Dinner gemütlich am Tisch im Cockpit – aufgedeckt mit Porzellantellern und Gläsern.

Anders auf der Swan. Da saßen wir auf dem Boden mit Plastikschüsseln. Ein weiterer Grund, der mich vom entspannten Segeln auf Katamaranen überzeugt hat.

Seekrankheit? Der Kat bewegt sich weniger, eiert dafür aber etwas mehr. Ich segelte auf beiden Schiffen mit vielen Gästen und ich erlebe auf dem Kat weniger Seekranke an Bord, dafür erkranken manchmal Segler, die auf Monos keine Probleme haben.

Geräusche auf dem Kat? Ja, es knallt ab und an unterm Brückendeck und ich bin froh, dass wir etwa einen Meter Luft darunter haben – dadurch geht das ganz gut. Ich kenne aber auch Multis, die tiefer liegen, und dann wird es unangenehm. Das ewige Schlagen der See nervt irgendwann nur noch.

Mit diesem Katamaran war Mareike Guhr einige Jahre unterwegs. Aktuell fährt sie einen 48-Fuß-Katamaran aus Frankreich.

Auf dem Kat fühle ich mich sicherer als auf einem Kielschiff. Er sinkt nicht. Allerdings sollte ein Kat für Langfahrt nicht zu klein sein, um auch mit größeren Wellen klarzukommen (Stichwort Kenterung). Mein persönliches Minimum ist: 40 bis 42 Fuß.

Doch bei all dem Lobgesang für den Kat, er hat zwei grundlegende Nachteile: Erstens läuft er schlecht Höhe und der Wendewinkel ist entsprechend groß. Auf einigen Performance-Katamaranen mit Steckschwertern kann die Abdrift zwar deutlich reduziert werden, aber es bleibt unzufriedenstellend. Sobald etwas Welle steht, haben wir beim Gegenansegeln nicht viel Spaß. Unser Wendewinkel liegt dann bei fast 120 Grad … Der zweite Punkt betrifft die Kosten. Kats sind einfach größer und daher deutlich teurer. Sie bieten allerdings auch mehr Schiff, mehr Raum, mehr Komfort.

Der Katamaran liegt auch bei viel Wind ruhig auf der See.

Weitere Infos zu Mareike Guhr: www.blauwasser.de/guhr

Unterm Strich gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage »Mono- oder Multihull?«. In der Praxis wird das Gros der Segler sich jedoch für einen Mono entscheiden, da der Anschaffungspreis um einiges niedriger und die Segeleigenschaften bei Winden aus wechselnden Richtungen deutlich besser sind. Zumeist ist es ja so, dass die Eigner mit ihren Schiffen in der Heimat starten und von da einen langen Weg bis zur Passatwindzone vor sich haben. Auch behalten viele Segler nach der Rückkehr vom langen Törn das Schiff. In unseren heimischen Revieren – wie Ijsselmeer, Nord- und Ostsee – sind Kats eher die Ausnahme und die Häfen nur selten dafür ausgelegt. Wer hingegen einen Törn mit Rückenwind auf der Passatroute plant, könnte alternativ über einen Kat nachdenken. Er passt in das Revier. Bei allen anderen Seegebieten würden wir jedoch noch einmal gründlich darüber nachdenken, ob ein Monohull nicht die bessere Alternative ist.

KUNSTSTOFF- ODER METALLRUMPF?

Die Frage nach der Beschaffenheit der Rümpfe ist nicht minder interessant als die nach ihrer Anzahl. Dominierten vor einigen Jahrzehnten Stahlschiffe die Blauwasserszene, so sind es jetzt die Kunststoff-Yachten. Lange wurde Stahl von vielen Seglern als das einzig sichere Rumpfmaterial angesehen, aber diese Denkweise gilt inzwischen als überholt. Stahl spielt heutzutage bei der Schiffswahl eine untergeordnete Rolle. Wir denken, dass zwei Faktoren diese Tatsache gefördert haben.

Erstens ist es viel einfacher geworden, eine Langfahrt zu unternehmen als noch im letzten Jahrhundert. Gab es in Zeiten der Sextanten-Navigation regelmäßig Momente der Ungewissheit über den eigenen Standort, wissen wir heute dank GPS, wo wir uns befinden. Selbst ein Smartphone, das zum Telefonieren mitten auf dem Ozean zwar wertlos ist, weil es keinen Handynetz-Empfang hat, liefert dort noch eine akkurate Position, da die GPS-Daten unabhängig vom Handynetz arbeiten. Damit ist die Gefahr der Kollision mit einer Untiefe oder gar einem Riff gesunken – sofern aktuelle Seekarten verwendet werden. Und damit hat auch der stabile Stahl ein Stück weit an Bedeutung verloren. Dem könnte man entgegenhalten, dass die Verschmutzung der Meere zugenommen hat und die Kollision mit einem im Wasser treibenden Gegenstand gestiegen ist. Vermutlich ist das aber immer noch für viele Eigner ein überschaubares Risiko.

Zweitens sind an den Ankerplätzen dieser Welt inzwischen über neunzig Prozent der Schiffe aus Kunststoff. Und das schon seit etlichen Jahren. Folglich wird seit Jahren Seemeile für Seemeile der Beweis erbracht, dass es problemlos möglich ist, mit einem glasfaserverstärkten Kunststoff-Rumpf (GFK-Rumpf) die Weltmeere zu bereisen.

Egal ob GFK oder Metall – jeder Werkstoff hat seine Eigenheiten und folglich auch seine Vor- und Nachteile. Oft hängen diese eng mit dem jeweiligen Fahrtgebiet zusammen. Auch wenn wir sehr große Freunde von GFK-Schiffen sind, würden wir nicht auf die Idee kommen, damit in die Antarktis zu segeln – obwohl das schon andere Skipper getan haben. Auf solch einem Törn würden wir uns auf einem Schiff aus Metall wissen wollen.

Unterm Strich lässt sich die Wahl des Rumpfmaterials nicht pauschal beantworten – Sie müssen auf Basis der nachfolgenden Argumente abwägen, was für Sie persönlich das Richtige ist. Sollten Sie dabei Holzschiffe vermissen, bitten wir Sie um Nachsicht. Sie finden keinen Eingang in die Betrachtung, weil Holzschiffe auf Langfahrtreisen quasi keine Rolle mehr spielen, auch wenn vereinzelt einige Schmuckstücke anzutreffen sind.

Typisches Ankerfeld in der Südsee. Fast alle Schiffe sind aus GFK.

GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF (GFK)

GFK-Schiffe sind unabhängig vom Langfahrt-Gedanken sehr beliebt und in der Folge weit verbreitet. Die Gebrauchtbootmärkte werden regelrecht mit ihnen überschwemmt. Hinzu kommt, dass sich der Markt zu einem Schlaraffenland für Käufer gewendet hat. Eine Entwicklung, die vermutlich noch lange anhalten wird, weil jedes Jahr unzählige neue Schiffe zu Wasser gelassen werden und die betagten GFK-Schiffe nur selten kaputt gehen. Kein Wunder – sind doch Osmose (dazu gleich mehr) und unzureichende Pflege die einzigen »natürlichen« Feinde dieses Materials. Parallel gibt es einen Mangel an Segelnachwuchs und immer mehr Menschen chartern lieber in wechselnden Revieren anstatt sich den Klotz »eigenes Schiff« ans Bein zu binden.

Webverweis: Fachartikel zu möglichen Kollisionen von Yachten mit Containern www.blauwasser.de/container

Worauf Sie im eigenen Interesse jedoch achten sollten, ist die Rumpfstärke – also die Dicke des Laminats. Je länger Ihre Fahrt andauert, desto mehr steigt die Gefahr einer Kollision mit einem Gegenstand, der auf oder im Wasser treibt. Wir sind an diversen Europaletten, einer toten Kuh im Mittelmeer und einem Kühlschrank in Südostasien vorbeigesegelt. Auch haben wir schon Gegenstände gerammt. Auf unserer 35 000 Seemeilen langen Weltumsegelung waren es zwei Baumstämme. Einmal vor der Küste Panamas und das andere Mal vor der Küste Papua-Neuguineas. Beide Kollisionen haben zum Glück nur ein paar Kratzer am Unterwasserschiff hinterlassen. Wenn Sie in solchen Situationen an Bord eines Kunststoffbootes ruhig schlafen wollen, können wir Ihnen nur empfehlen, auf einen GFK-Klassiker älteren Baujahres zu setzen. Je älter die Schiffe, desto dicker das Laminat. Damals wussten die Werften noch nicht, wie dünn man laminieren kann. Unsere Gib’Sea 106 ist im Bugbereich sagenhafte 25 Millimeter stark.

Insbesondere ältere GFK-Yachten wurden sehr dick laminiert. Beim Einbau eines neuen Echolotgebers fanden wir 25 Millimeter im Bugbereich vor.

Osmose-Blasen sind der Alptraum eines jeden Eigners.

Wir wollen heutige Laminierverfahren übrigens nicht infragestellen. Insbesondere moderne Schiffe aus Vinylester oder Epoxy haben gegenüber dem alt hergebrachten Polyester den großen Vorteil, dass sie quasi keine Osmose bekommen können. Wie stabil ihre Bauart wirklich ist, hängt letztlich auch vom Laminierverfahren ab. Die kostengünstigste Variante ist das Spritzverfahren mit einem hohen Anteil an Harz im Vergleich zur Glasfaser. Je mehr sich das Verhältnis von Harz und Glasfaser jedoch zugunsten der Faser verschiebt – beispielsweise durch Vakuum-Bauweise – desto stabiler werden die Rümpfe. Und dann wären auch deutlich weniger als 25 Millimeter vertretbar. Allerdings haben diese modernen Bauweisen auch ihren Preis.

Wie vielleicht herausklingt, sind GFK-Yachten äußerst pflegeleicht. Hier ein wenig Politur, da ein neuer Unterwasseranstrich und das war es. Einzig über das Thema Osmose müssen sich GFK-Boot-Besitzer Gedanken machen, da GFK-Schiffe nicht dafür gemacht sind, jahrelang im Wasser zu liegen. Sie brauchen sozusagen ab und zu eine Pause an Land, um wieder zu trocknen. Je länger ein Schiff am Stück im Wasser liegt, desto höher ist die Gefahr, dass Osmose auftritt.

Deshalb ist es ratsam, ein potenziell interessantes Schiff vor dem Kauf aus dem Wasser zu kranen und einen Fachmann den Rumpf hinsichtlich Osmose begutachten zu lassen. Die Kosten dafür stehen in keinem Verhältnis zum Ärger, der entsteht, wenn Osmose festgestellt wird.

Nicht zuletzt kann man Kunststoff-Yachten überall auf der Welt reparieren. Epoxidharz, Härter und Gewebematte sowie einige Grundkenntnisse im Laminieren, die in Wochenendseminaren erlernt werden können, genügen.

In diesem Zusammenhang sei noch ein interessanter Punkt aufgeführt: GFK bricht bei Kollisionen und kann unter Umständen wieder in Form zurückgedrückt werden.

Dazu eine aufschlussreiche Geschichte, die befreundeten Eignern in Indonesien widerfahren ist. Ein Einheimischer hat die Kontrolle über sein stark motorisiertes Boot verloren, ihren ankernden Katamaran gerammt und ein »Fenster« in den Rumpf gefahren (siehe Foto oben rechts).

Nachdem sich der Schock über das Unglück gelegt hatte, haben unsere Freunde ihr Schiff mit Matte, Harz und Härter provisorisch repariert, indem sie die gebrochenen Stücke an ihre ursprüngliche Stelle zurückgedrückt und mit Gewebematte wieder zusammenlaminiert haben. Anschließend sind sie aus eigener Kraft in den nächsten größeren Hafen gesegelt, wo der Schaden ordnungsgemäß auf einer Werft behoben wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

90 Prozent der Schiffe am Ankerplatz sind aus GFK

Es gibt eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtbooten

GFK-Schiffe kann man gut (selbst) reparieren

GFK-Schiffe sind sehr pflegeleicht

Osmosegefahr

GFK bricht bei Kollisionen (kann aber ggf. in Position zurück gedrückt werden)

Warum wir uns für ein GFK-Schiff entschieden haben, obwohl es Bedenken gab (Sönke)

Wäre es nach Judith gegangen, hätten wir uns ein Stahl- oder Aluminium-Schiff gekauft. Für sie stand die Sicherheit, die diese Werkstoffe ausstrahlen, an erster Stelle. Aluminium war jedoch zu teuer und bei Stahl hatte ich Bedenken:

Stahlschiffe sind schwer und ich wollte auch bei leichten Winden brauchbare Etmale (Distanz in 24 Stunden) erreichen und gern schnell segeln, damit sich lange Ozeanpassagen nicht ewig in die Länge ziehen. Außerdem ist Stahl pflegeintensiv und ich kann mit dem Werkstoff nicht umgehen. Mein erstes eigenes Boot legte ich mir bereits im Alter von 16 Jahren zu. Ein GFK-Schiff. Es war günstig, da es ein Totalschaden war. Bei einem Sturm an der Ostsee wurde es von größeren Schiffen unter Wasser gedrückt. Die Reparatur zog sich über ein Jahr. Es musste viel laminiert werden. Mit der Zeit hatte ich so viele Stunden mit Harz und Härter verbracht, dass ein anderer Werkstoff für mich nicht mehr in Frage kam. Mit den erlangten Kenntnissen würden wir uns an jedem Platz der Erde selbst helfen können. Es gab schließlich einen Kompromiss zwischen uns. Die Bedingung für den Erwerb eines GFK-Schiffes war, dass es ein mindestens 15 Jahre altes Serienschiff sein würde, weil die Werften damals noch sehr dick laminiert haben.

Judith hat übrigens später auf der Reise eingeräumt, dass die Entscheidung für GFK die richtige war und sie stets Vertrauen in unser Schiff hat.

GFK bricht bei heftigen Kollisionen.

Stahl hingegen verbeult.

STAHL

Auch wenn das Gros der Schiffe heutzutage aus GFK ist, sind Stahlschiffe immer noch sehr beliebt bei ihren Eignern, was vermutlich auf das hohe Sicherheitsgefühl zurückzuführen ist. Zu Recht. Wer eine Kollision auf dem Wasser erlebt, wird mit einem Stahlrumpf sicherlich bessere Karten haben, als mit einem GFK-Schiff: Stahl verbeult, bleibt dafür aber wasserdicht. Das sieht zwar nicht schön aus und kann mit Bordmitteln in der Regel nicht wieder in Form gebracht werden, ist dafür aber sicher. Unter erheblichem Druck kann Stahl auch reißen. Aber dazu muss es erst einmal kommen und das ist nicht sehr wahrscheinlich. Ob GFK dann besser gehalten hätte, sei mal dahin gestellt.

Typische Blauwasseryachten aus Stahl.

Der Preis für die Kollisions-Sicherheit sind das Gewicht und die Pflegebedürftigkeit des Werkstoffes. Stahlschiffe sind schwer und segeln entsprechend behäbig. Das ist kein Drama, aber man muss wissen, dass Überfahrten mit Stahlschiffen in der Regel ein paar Tage länger dauern. Je größer die Schiffe werden, desto weniger fällt dieser Nachteil jedoch ins buchstäbliche Gewicht, da große GFK-Schiffe vergleichbar viel wiegen.

Die Eigner dieser soliden Fahrtenyachten aus Stahl sind seit etlichen Jahren unterwegs.

Und was für GFK die Osmose ist, ist für Stahl der Rost. Nur ein konsequent konserviertes und elektrisch richtig isoliertes Schiff ist langfristig in einer feuchten Umgebung vor Korrosion geschützt. So kann nicht einfach eine Edelstahl-Klampe auf ein Stahldeck geschweißt werden. Hierfür werden spezielle Schweiß-Elektroden benötigt und der Stahl muss geschützt werden – beispielweise durch entsprechende Farbe. Andernfalls kann – insbesondere beim Kontakt mit Salzwasser – eine chemische Reaktion ablaufen, die das schwächere Metall abbaut. Das wäre in dem Fall der Stahl und nicht, wie der Name schon sagt, der Edelstahl – auch Niro, V2A oder V4A genannt.

Wir können uns diesbezüglich noch gut erinnern, dass eine Familie, die wir auf unserer Reise trafen, stets freitags die Kinder zum Roststellen-Suchen über das Deck geschickt hat. Als Belohnung für das Entdecken einer solchen Schwachstelle war ein Schokoriegel ausgeschrieben.

Besonderes Augenmerk erfordern bei Stahlyachten auch jene Stellen, an denen Holz mit dem Stahlrumpf in Kontakt kommt. Holz arbeitet und das kann die Lackschicht auf dem Stahl beschädigen. Außerdem speichert Holz Feuchtigkeit, was die Korrosion an den Kontaktstellen fördert. Das gilt leider auch für Stellen, die mit Teakdeck belegt wurden.

Ein anderer Grund für Rost im Stahlboot ist zu viel Feuchtigkeit unter Deck. Jedes Crewmitglied scheidet Wasser über die Haut aus, das in der Umgebungsluft gebunden und in der Yacht verbreitet wird. Das gleiche gilt für das Zubereiten eines Kaffees oder einer Mahlzeit. Stößt diese »wasserhaltige« Luft an kalte Stellen, wie die Außenhaut des Schiffes, fällt das Wasser aus der Luft und es bilden sich Tropfen auf dem Metall. Am Tag spielt das weniger eine Rolle als in der Nacht, wenn die Umgebungstemperaturen niedriger sind und mehr kalte Stellen auftreten. In sehr kalten Seegebieten hingegen ist dies ein Dauerthema. Sind die Querträger (Stringer) des Rumpfes so konstruiert, dass das Kondenswasser nicht ablaufen kann, sammelt sich an ihnen die Feuchtigkeit und Rost entsteht. Um die Bildung von Kondenswasser einzudämmen, ist daher auf eine hochwertige und vollständige Isolierung der Yacht – ohne sogenannte Kältebrücken – zu achten.

Rost gehört zum Alltag eines Stahlschiffbesitzers.

Das soll jetzt keine Panikmache sein – ein Rostfleck bedeutet für eine Stahlyacht nicht sofort den Untergang. Dennoch liegt vor allem beim Gebrauchtbootkauf genau hier die Crux. Meist sind die tückischen Stellen hinter Schotten und Einbauten sowie der Isolierung versteckt. Damit es auf See keine bösen Überraschungen gibt, sollte die Substanz beim Kauf einer gebrauchten Yacht aus Stahl umfangreich geprüft werden.

Werden Stahlschiffe richtig behandelt und gepflegt, halten sie ewig. Schauen wir über die Grenze in die Niederlande, finden wir dort unzählige Plattboden-Schiffe aus Stahl, die hundert und mehr Jahre alt sind. Außerdem sind Stahlschiffe vergleichsweise preiswert zu bekommen. Mit der zunehmenden Popularität der GFK-Boote sind sie aus der Mode gekommen und die Preise entsprechend in den Keller gesegelt. Wobei es dabei durchaus Ausnahmen gibt. Ein Stahlschiff mit schönen Linien, das nachweislich gut konserviert und isoliert ist, hat auch heute noch seinen Preis.

Als letzter wichtiger Punkt sei angeführt, dass Stahlschiffe nahezu überall auf der Welt repariert werden können. Denn überall wo Autos fahren, gibt es auch Menschen, die schweißen können. Alternativ kann bei entsprechender Ausrüstung und Ausbildung auch selbst am Ankerplatz geschweißt werden. Alles was dazu benötigt wird, sind ein Schweißgerät und ein Generator an Bord.

Zusammenfassung:

Hohes Maß an Sicherheit bei Kollisionen

Für Langfahrt ausgerüstete Stahlschiffe werden günstig angeboten

Stahlschiffe kann man fast überall reparieren (schweißen)

Stahlschiffe segeln vergleichsweise langsam und sind behäbig

Stahlschiffe sind pflegeintensiv (Rost)

Stahlschiffe müssen aufwendig konserviert und isoliert werden (Kondensation)

Aluminium-Yachten sind für viele Eigner das Nonplusultra. Solide, sicher und pflegeleicht.

ALUMINIUM

Aluminiumyachten sind für viele das Nonplusultra. Sie sind solide gebaut und garantieren somit ein hohes Maß an Sicherheit. Reines Aluminium selbst weist zwar nur eine geringe Festigkeit auf, aber im Yachtbau werden Aluminium-Legierungen verwendet, bei denen das Aluminium mit anderen Metallen verschmolzen und dadurch die Festigkeit deutlich erhöht wird. Vereinfacht lässt sich sagen, dass Aluminiumschiffe genauso solide sind wie Stahlschiffe – allerdings sind sie deutlich leichter und folglich auch deutlich schneller. Das geringere Gewicht führt auch zu einem höheren Schwerpunkt, wodurch Schiffe aus Aluminium steifer segeln als Stahlbauten.

Zudem sind Aluminiumyachten weitestgehend pflegeleicht – Rost gibt es nicht. Zwar oxidiert Aluminium auch, aber es schützt sich dadurch selbst. Wird seine Oberfläche verletzt, entsteht dort eine weiße, krümelartige Schicht, die verhindert, dass das Aluminium darunter weiter abgebaut wird. Diesen sehr praktischen Vorgang nennt man Passivierung.

Der größte Feind einer Aluminiumyacht ist die Elektrolyse, da es sich bei Aluminium um ein unedles Metall handelt, das bei diesem Prozess zerstört werden kann. Gleich vorweg: Bei werftgefertigten Yachten aus Aluminium spielt die Elektrolyse heutzutage keine Rolle mehr, wenn der Bau fachgerecht durchgeführt wurde. Schwierig wird es, wenn die Yacht nicht ordnungsgemäß gebaut wurde.

Beachtenswert sind hinsichtlich der Elektrolyse beispielsweise Stellen, an denen höherwertige Legierungen wie Edelstahl verbaut werden. Das können die Püttings, die Propellerwelle sowie das Ruder sein. Genauso muss beim Anbauen von Beschlägen aufgepasst und für eine gute Trennung der Materialien gesorgt werden, etwa durch das Einlegen von Kunststoffplättchen als Trennmaterial. Und damit ist jede Klampe, jede Relingstütze und vor allem auch jeder Bolzen, mit dem die Befestigung am Rumpf erreicht wird, gemeint.

Mehr noch: Die Gefahr der Elektrolyse ist ein Umstand, der sich bis hin zur elektrischen Anlage an Bord fortsetzt. Im Vergleich zu Schiffen mit einem GFK- oder Stahlrumpf muss auf einer Aluminium-Yacht das Bordnetz anders verlegt werden, um galvanische Ströme zu vermeiden. Natürlich darf der Rumpf nicht als Masse verwendet werden. Außerdem trennt ein Relais die Motormasse vom Bordnetz und die Propellerwelle wird zum Motor hin isoliert. Darüber hinaus werden Opferanoden aus Zink oder Magnesium am Rumpf angebracht. Zink und Magnesium sind unedler als Aluminium und diese Metalle werden somit zuerst reduziert.

Wie schon angedeutet, muss man als Besitzer einer Yacht aus Aluminium bezüglich der Elektrolyse keine schlaflosen Nächte haben. Das Thema wird auch oftmals überdramatisiert. Wichtig ist lediglich, zu verstehen, dass die Elektrolyse eine Gefahr für Schiffe aus Aluminium sein kann und dass es wichtig ist, beim Bau einer Yacht aus Aluminium und der Installation der elektrischen Anlage entsprechend fachmännisch vorzugehen, um sie zu vermeiden. Insbesondere Selbstbauer von Aluminiumschiffen stehen hier regelmäßig vor einer großen Herausforderung. Werften haben es aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und der Zusammenarbeit mit entsprechend ausgebildeten Elektrikern und Werftarbeitern mit dieser Thematik tendenziell einfacher.

Eine Yacht aus Aluminium sollte lückenlos und hochwertig isoliert werden.

Opferanoden, wie diese hier am Kiel, schützen den Rumpf.

Die Aluminium-Yacht hat der Eigner selbst gebaut. Er ist mit ihr anschließend um die Welt gesegelt.

Lochfraß durch Elektrolyse an einer Profilschiene aus Aluminium.

Und nicht zuletzt gibt es analog zu den Stahlyachten auch bei Schiffen aus Aluminium die Herausforderung mit der Feuchtigkeit im Schiffsinneren. Es entsteht zwar kein Rost, aber die Wasserbildung sollte trotzdem vermieden werden. Folglich ist eine qualitativ hochwertige Isolation der Yacht von Bedeutung.

Gute Schiffe aus Aluminium sind beliebt und werden hochpreisig gehandelt. Das liegt am Rohstoffpreis und der aufwendigen Materialverarbeitung und gilt für den Kauf einer werftneuen Yacht übrigens genauso wie für ein gebrauchtes Boot. Der Wiederverkaufswert einer gepflegten Aluminiumyacht ist hoch, was manchen Eigner dazu veranlasst, gleich einen Neubau zu wählen.

Zusammenfassung:

Hohes Maß an Sicherheit bei Kollisionen (aber Gefahr, dass Aluminium reißt)

Kein Oxidationsproblem. Aluminium schützt sich selbst

Hoher Wiederverkaufswert.

Elektrolyse/Lochfraß. Elektrik aufwendig. Niro-Teile isoliert anbauen.

Abschließend überlassen wir Michael Wnuk (†) das Wort. Er hat mit seiner Lebensgefährtin Nathalie Müller von 2000 – 2007 und von 2011 – 2014 die Welt umsegelt. Zuerst mit einer 38 Fuß Feltz Scorpion aus Stahl (Iron Lady) und ab 2013 mit einer holländischen 60 Fuß Robert Perry aus Aluminium (Marlin).

STAHL ODER ALUMINIUM?

von Michael Wnuk (†)

Weltumsegler mit 70000 Seemeilen Erfahrung

Nathalie und ich starteten von El Hierro auf den Kanaren zu unserer Weltumsegelung. Auf dem Weg zur Insel Sal (Kapverden) gab es einen Rums. KAWUMM!

Mit einem immensen Schlag wurde unser Elf-Tonnen-Stahlboot gefühlte zwei Meter in die Höhe gehoben. Eine Buckelwaldame wollte ihr Junges beschützen und hat uns im rechten Winkel gerammt. Kurze Zeit später schwimmen beide auf Tuchfühlung neben uns. Dann tauchen sie ab.

Für die nächsten dreizehn Jahre haben wir eine 50 cm breite Beule am Bug. Stringer und Spanten, 6 mm Stahl, sind an der mittigen Stelle 2 cm eingedrückt. Sonst ist nichts passiert. Unser Start hätte auch das jähe Ende sein können. Wer weiß, wie ein GFK- oder Holzboot eine solche Kollision weggesteckt hätte?

In Patagonien brummen wir mit 3 Knoten auf einen Unterwasser-Felsen und auch sonst kollidieren wir immer mal wieder mit Treibgut. Meist kann man es nur hören, nicht identifizieren. Nie ist irgendwas passiert. Wir fühlten uns immer sehr sicher auf unserem etwas gemächlichen Stahlkahn. 16 Jahre war die Iron Lady unser Lebensmittelpunkt und hat nun einen Liebhaber in Puerto Montt, Chile, gefunden. Liebhaber muss man schon sein, denn Stahlboote bedürfen großer Zuneigung. Es gibt sie, die holländischen Werftbauten, die dem Rost trotzen, aufgrund von gewissenhafter Grundierung, Spachtelmasse und Toplackierung. Von außen glänzend, wird aber auch hier der Tag kommen, an dem Salzwasser irgendwo seinen Weg unter die Lackschichten findet. Eine Winschkurbel, die auf das lackierte Deck fällt, ein Haarriss, in den Wasser eindringt. Schnell geht das. Stahlboote rosten nicht von außen, sondern von innen. Zwischen Metall und Konservierungslackschicht kriecht die Feuchtigkeit weiter. Ein kleiner Rostpickel kann das Zeichen für tellergroße Rostflächen sein. Die Stellen sind immer die gleichen: unter der Toilette, unter der Pantry, dem Motor, im Tank durch Kondensat und fast immer zuerst im Ankerkasten. Ich habe noch nie ein Stahlboot ohne Rost im Ankerkettenbereich gesehen.

Refit ist das magische Wort, wenn der Liebhaber sich entscheidet, sämtliche Einbauten auszuräumen, um von innen an den Rumpf seiner zwanzig Jahre alten Yacht zu kommen. Da hilft nur noch Schweißen, Sandstrahlen und ein kompletter neuer Farbaufbau. Zugegeben ist das einfacher und ungleich günstiger als bei Aluminium. Einen Aluschweißer zu finden, der sein Handwerk versteht, ist ein hoffnungsloser Plan. Alurümpfe gibt es meist naturbelassen, selten gespachtelt und lackiert. Seefestes Alu sollte es sein. Kommt Strom auf den Rumpf und ist dieser auch noch geerdet, ist der Traum vom besseren Boot schnell vorbei. Blankes Alu darf nicht dauerhaft in einer Marina liegen. Schon die Nähe zu einem Stahlboot kann das baldige Ende bedeuten, da ein chemischer Prozess dann das Aluminium als schwächeres Metall abbaut.

Die Elf-Tonnen-Stahlyacht Iron Lady war 16 Jahre lang das Schiff von Michael und Nathalie.

SY Marlin – Michael Wnuk und Nathalie Müller setzten auch auf Aluminium als Rumpfmaterial.

In Südafrika habe ich eine wunderschöne Aluyacht gesehen, leider vergammelte sie in einer Marina. Der Eigentümer war nur selten an Bord, ein Profiskipper sollte die Yacht nach Kapstadt verholen, weigerte sich allerdings nach einer Kontrolle der Bilge. Wie ein Sieb war das Unterwasserschiff zerlöchert. Der Feind heißt Elektrolyse. Ein offenes Stromkabel im Wasser der Marina vermutete man. An den Stellen, an denen man auf Stahlbooten Rost findet, findet man auf einer Aluyacht irgendwann stattdessen Elektrolyse. Besonders gefährdet sind Trennstellen zu höherwertigen Legierungen wie Edelstahl, z. B. an den Ansatzpunkten des Riggs, Propeller und Schaft sowie des Ruderstocks.

Für beide Materialien ist das Fahrtgebiet ein ausschlaggebender Faktor für Probleme. In den Tropen ist der große Nachteil von Alu, dass man keine kupferhaltige Farbe als Antifouling nehmen kann. Kupfer ist der größte elektrolytische Feind von Alu. Ganz Hartgesottene streichen eine Trennschicht auf den Rumpf und nehmen trotzdem kupferhaltiges Antifouling. Solange man keinen Kratzer am Rumpf hat, ist alles gut. Gift in der Farbe ist verboten. Ein großer Spachtel, eine Schnorchelbrille und viel Luft sind die Antworten auf Seepocken und Algen.

In höheren Breiten werden ebenfalls Stahl- und Aluyachten gesegelt. Dort gibt es weit weniger Probleme mit dem Bewuchs. Hier heißt der Feind Kondensation. Jedes Crewmitglied scheidet zwei bis vier Liter Wasser je 24 Stunden über die Haut aus, dazu kommt Wasserdampf vom Kochen und Duschen. Die Feuchtigkeit kondensiert an allen nichtisolierten Metallteilen. Das gilt gleichermaßen für Alu und Stahl, wobei Alu eben nicht rostet, auch nicht hinter der Verkleidung. Ist der Rumpf von innen gut konstruiert, läuft das Wasser ohne stehen zu bleiben bis in den Sumpf des Bootes und kann dort entsorgt werden. Eine perfekte, nicht nur gute Isolierung ist der einzige Schutz vor Kondensation. Früher wurde Steinwolle mit einer Dampfsperre aus Alufolie benutzt, die sich aber meist irgendwann voll Wasser zieht. Styropor ist brennbar und saugt sich mit der Zeit ebenfalls voller Wasser. Styrodur gibt es meist als Platten und wird in vielen Serienyachten verwand. Hier gammelt es hinter den Platten. Nur gespritzter PU-Schaum kann den heutigen Anforderungen gerecht werden.

Wie bei allen Booten gilt der Grundsatz: Ein unbewohntes Boot ist bald ein totes Boot. Wer sein Schiff eher selten benutzt, sollte besser Kunststoff als Material wählen oder die Yacht außerhalb der Saison an Land oder in die Halle stellen. Ein bewohntes Boot kann auch im Wasser verweilen. Wer auf Weltumsegelung geht und es sich leisten kann, dem rate ich Aluminium Stahl vorzuziehen. Gebrauchte Yachten aus Alu sind allerdings schwer zu finden – ihr extrem hoher Wiederverkaufspreis kann zudem ein Argument für den Neubau sein.

KURZ- ODER LANGKIELER?

Das ist eine Frage, die für Mehrrumpfboot-Liebhaber kaum eine Rolle spielt. Gleich vorweg sei gesagt: Auch bei dieser Fragestellung sind die Vorteile der einen Bauform die Nachteile der anderen und umgekehrt. Wer einen Kurzkieler sein Eigentum nennt, weiß, dass Schiffe mit dieser Kielform sehr lebendig unterwegs sind. Kurzkieler springen schnell an und segeln zügig. Dabei sind sie sehr wendig. In der Praxis bedeutet dies, dass wir mit einem Kurzkieler bei Leichtwind mehr Spaß haben werden, da er schneller auf Touren kommt. Durch die erhöhte Wendigkeit des kurzen Kiels klettert das Schiff aber auch deutlich unruhiger über die Wellen und lässt sich schwerer beidrehen als ein Langkieler. Gerät man mit einem Kurzkieler in eine hohe, brechende See, kentert er eher als ein Langkieler. Die Welle hat es bei einem kurzen Kiel um ein Vielfaches leichter, das Heck rumzudrücken und das Schiff quer vor die brechende See zu schieben. Ein Langkieler surft in so einer extremen Situation eher die Welle runter – ein nicht zu verachtender Sicherheitsaspekt. Frei nach dem Motto: »Scheint die Sonne auf Kiel oder Schwert, läuft beim Segeln was verkehrt!«

Während der ersten Atlantiküberquerung hatten wir teilweise sehr raues Wetter mit Wellen von fünf und mehr Metern Höhe. An den 18 Tagen auf See zwischen Kanaren und Karibik kam es sechs Mal vor, dass uns eine größere Welle aus der Bahn geworfen hat. Bricht eine schräg von achtern kommende Welle dicht genug am Schiff, schiebt sie das Heck mit Kraft nach Lee. Da sich bei unserem Schiff das Cockpit ganz achtern befindet, lief es in solchen Momenten voll —wohlgemerkt über Lee, weil das Schiff dort in die See gedrückt wurde. Dieses nasse Segeln hätten wir mit einem Langkieler nicht gehabt. Mit einem Kurzkieler mit Mittelcockpit allerdings auch nicht, aber dazu später mehr.

Kurzkieler segeln im Sturm sehr unruhig, da sie auf jede brechende Welle reagieren.

Und noch ein Beispiel: Der Weg von der Südsee-Insel Tonga nach Neuseeland ist ein Seestück, das als sehr schwierig gilt, da es durch drei Klimazonen führt. Nach Tagen des Wartens auf das richtige Wetterfenster gaben wir eines Tages auf der morgendlichen Funkrunde am Ankerplatz bekannt, dass wir am nächsten Tag in See stechen würden. Maßgeblich für den Zeitpunkt war für uns, dass leichter Wind angesagt war und wir uns so eine langsame, aber dafür angenehme Überfahrt erhofften. Interessanterweise scheint es bei Yachties eine Art Herdentrieb zu geben. Unser Abfahrtsplan löste eine regelrechte Wenn-die-fahren-fahren-wir-auch-Aufbruchstimmung aus und in den kommenden 48 Stunden stachen acht weitere Schiffe in See. Unsere Wetteridee ging auf und die Überfahrt verlief sehr ruhig. Der Wind wehte überwiegend schwach und wir kamen langsam und sicher Neuseeland näher. Einziges Manko: Jeden Tag auf See durften wir uns aufs Neue am Funk das »Gejammer« der Stahlboot-Besitzer mit langen Kielen anhören, weil ja überhaupt kein passender Wind für sie da wäre und es nur schleppend vorwärts ginge.

Kurz- und Langkieler im Vergleich. Die Wendigkeit des kurzen Kiels ist ebenso zu erahnen, wie der vergleichsweise geringe Stauraum im Kielbereich. Bei Langkielern werden hier gern die Tanks untergebracht.

Wir können feststellen: Nicht jedes Wetter passt zu jedem Schiff. Während für die Kurzkieler Starkwind auf dem Ozean je nach Kurs stressig werden kann, freuen sich die Langkieler, dass ihre Schiffe anfangen zu laufen. Aber warum ist das eigentlich so? Der beschriebene Umstand ist der Tatsache geschuldet, dass bei Langkielern die mit Wasser benetzte Fläche deutlich größer ist. Dadurch entsteht mehr Reibung und das bremst. Auch segeln Yachten mit langem Kiel behäbiger. Wie Sie sich vorstellen können, kann ein langer Kiel nicht so leicht aus seiner Bahn gebracht werden; was umgangssprachlich auch gern als »Segeln auf Schienen« bezeichnet wird. Am stärksten wahrzunehmen ist das übrigens, wenn versucht wird, mit einem Langkieler beim Rückwärtsfahren eine Kurve zu fahren. In der Regel klappt das nur mit sehr viel Anlauf.

Ein anderer Aspekt, der für einen Langkieler spricht, ist der erhöhte Stauraum. Durch den großen langen und zumeist auch voluminösen Kiel entsteht im Schiffsinneren eine Menge zusätzlicher Stauraum an einer günstigen Stelle. Je tiefer der Ballast lagert, desto aufrechter segelt das Schiff. Auf Langkielern werden daher gern die Tanks für Diesel und Trinkwasser im Kiel untergebracht. Es gibt zwar auch Schiffe, bei denen der Kiel komplett vergossen ist, das ist aber eher die Ausnahme.