4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

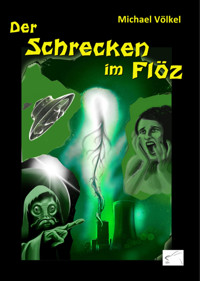

- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Nach Jahren des unfreiwilligen Schlafes wacht Korlo, der Vampir, auf. Doch die Welt hat sich verändert. Mühsam muss er sich an die neuen Zeiten gewöhnen, seine Macht zurückgewinnen und seine Organisation neu aufbauen. Das ist nicht leicht, wenn man niemals vom Internet oder Smartphones gehört hat und die deutsche Bürokratie einen Stein nach dem anderen in den Weg legt. Erschwerend kommt hinzu, dass dies alles im Herzen des Ruhrgebiets stattfindet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Edition Paashaas Verlag

Michael Völkel

Originalausgabe August 2023

Cover- und Buchillustration: Edward P. Diplom-Maler/Grafiker,

Cover designed by Michael Völkel

© Copyright Edition Paashaas Verlag

www.verlag-epv.de

Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-126-7

Unterstützt von der Künstlergruppe SOUND AND ART:

Edward P., Volker Lückfeldt, Andreas Niggemeier, Michael Völkel

Der Autor dankt für die Grafiken und die Unterstützung beim Schreiben des Plots.

Obwohl teilweise von wahren Ereignissen beeinflusst, ist die Handlung sind frei erfunden und Ähnlichkeiten zu lebenden Personen rein zufällig und beabsichtigt.

Viele der Dialoge sind in Lautschrift ausgeführt, um lokale Sprachgewohnheiten etwas aufs Korn zu nehmen. Der Autor legt Wert auf die Feststellung, dass er elementare Kenntnisse der Orthografie besitzt und weiß, wie man dem Dativ verwendet.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

Blut und Kohle

Vampire im Pott

Michael Völkel

Und es wird kommen die Zeit, da wird wandeln im Lichte, wem das Dunkel der Tiefe nur gebührte. Da wird laufen auf zwei Beinen, was kriechen nur sollte. Da wird mit Lebenssäften gesättigt sein, was zu trockenem Staub zerfallen sollte.

Von Lebensodem erfüllt wird sein, was tot ist, nur weil sogar die Pforten der Hölle selbst, auf ewig ihm sind verschlossen.

(Frater Anglesias, Theologe des 17. Jahrhunderts)

„Musik erschallt, die Trommel dröhnt,

Es riecht nach Lust und Gier.

Wenn einer weiß, wie's Feiern geht,

dann ist es der Vampyr.“

(Spielmann Michel, aus “Spielmann Michels Rattenplage“)

Prolog

Keiner weiß, wie Brombeer-Toni zu seinem Namen gekommen ist. Er selbst vermutlich auch nicht mehr, denn Jahre des Alkoholmissbrauchs können nicht folgenlos bleiben.

Heute sitzt er wieder an seinem Stammplatz gegenüber der Eisdiele in der Wanner Fußgängerzone und bettelt. Dabei ist er nicht sonderlich erfolgreich, denn eigentlich pöbelt er nur die Passanten an oder räsoniert über die Ungerechtigkeit der Welt, insbesondere sein eigenes Los.

Sein Geschrei ist über weite Strecken deutlich hörbar. Die unfreiwilligen Zuhörer wundern sich einerseits über den Geräuschpegel des hageren Mannes, andererseits über die verbale Kreativität, mit der er ständig neue Beleidigungen raushaut:

„Ja, renn hier ruhig vorbei, du alte Eierfeile. Schon klar, dass `ne Tussi wie du kein Geld für `nen armen Mann über hat. Musst aber nicht denken, dass du was Besseres bist, bloß weil du so einen Hut aufhast.“

Wort- und einfallsreich ist er, aber deswegen muss es noch lange nicht einleuchten, was der Mann so absondert.

„Erstick doch an deinem Reichtum, du geizige Kuh! Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber ihr werdet euch noch umgucken. Das Böse ist ganz in der Nähe und lauert nur darauf, endlich zuzuschlagen. Ich habe es nämlich gesehen. Höchstpersönlich!“

Einem aufmerksamen Beobachter mag auffallen, dass sich der Mann einer gestochen scharfen Grammatik bedient. Sehr untypisch für den Teil der Bevölkerung, der hier sonst immer auf Nepptour geht. Einen weiteren Hinweis könnte die Kleidung von Brombeer-Toni bieten, wäre sie nicht undurchdringlich dreckig und großflächig in Fetzen gerissen. Vor 30 Jahren war das mal ein sauteurer Designeranzug, vermutlich von Giorgio Armani, gewesen. Toni war also nicht immer dieser unangenehme Repräsentant des Wanne-Eickeler Stadtbildes. Es muss einmal so etwas wie Bildung und Geld in seinem früheren Leben gegeben haben.

Ein Besucher der Eisdiele verlässt seinen Tisch und geht mit ruhigen Schritten auf Brombeer-Toni zu. Er legt ihm einen Fünf-Euro-Schein in den Becher: „Pass auf, Chef. Hier hast du fünf Euro. Davon kannst du dir `nen Kaffee oder was zu essen kaufen. Von mir aus bleib auch gerne hier sitzen, aber dann halt bitte die Klappe. Dein Geschrei geht uns tierisch auf die Nerven.“

Toni bricht in Tränen aus. „Ihr habt nicht gesehen, was ich gesehen habe“, sagt er mehr zu sich selbst als zu seinem Gegenüber. Dann blickt er dem Spender direkt in die Augen. „Wenn ich Du wäre, würde ich zusehen, dass ich so schnell wie möglich hier aus der Gegend wegkomme. Auch Beton hält nicht ewig, und irgendwann wird sich das Böse befreien.“ Er wird manisch, als er den irritierten Wohltäter an dessen Kragen zu sich heranzieht und ihn mit feuchter Aussprache fast anfleht: „Bitte! Du musst hier verschwinden. Ihr alle müsst verschwinden. Das Böse lauert nur drei Straßen weiter.“

Dann lässt er den Kragen los, greift sich seinen Becher und trollt sich unter den teils spöttischen, teils schockierten Blicken der Passanten. Im Weggehen brabbelt er leise vor sich hin. Bald biegt er um die Ecke und ist außer Sicht.

Morgen wird er wieder hier sein und übermorgen wieder … wie fast jeden Tag.

Die Antwort, warum er nicht selbst verschwindet, wenn es doch hier so gefährlich sei, bleibt er, wie immer, schuldig.

Rückblick: Der Bunker

In einer Hinsicht haben die Bunker ihren Zweck erfüllt: Sie stehen unverwüstlich in der Gegend herum und nichts kriegt sie kaputt. Zumindest nicht ohne den Einsatz von aufwendigen bautechnischen Gerätschaften und einer Menge Geld. Geld, das die Stadtverwaltung einer gewöhnlichen Ruhrgebietsstadt üblicherweise nicht hat oder nicht auszugeben bereit ist. Es braucht einen Sponsor, um diese monumentalen Artefakte des 2. Weltkrieges einer neuerlichen Nutzung zuzuführen. Leider sind auch diese rar gesät. So kann es schon mal vorkommen, dass das Innere dieser meterdicken Mauern ein paar Jahrzehnte nicht betreten wird. Die Eingänge aus Sicherheitsgründen zugemauert oder mit massiven Eisengittern verschlossen, sind sie auch für neugierige Jugendliche oder nerdhafte Cosplayer mit einem makabren Hang zur apokalyptischen Endzeit nicht mehr zugänglich.

Der Krieg war 1945 vorbei. Seitdem harren die Betonwände aus als nonverbales Mahnmal an überwunden geglaubtes Elend.

Was sich dahinter verbirgt? Das kann man mit Sicherheit nur dann wissen, wenn man die Eingangsblockaden abreißt und nachschaut.

Der Bunker an der Katerstraße hat mehreren Versuchen, ihn einer neuerlichen und sinnvollen Verwendung zuzuführen, erfolgreich getrotzt. Ihn abzureißen hätte die Stadtkasse je nach zeitlichem Kontext um 300.000 D-Mark oder unter Berücksichtigung der Teuerungsrate 900.000 Euro ärmer gemacht. Beträge, die in keinerlei Verhältnis zum potentiellen Nutzen stehen konnten. Das Grundstück, auf dem er steht, ist gut gelegen und wird entsprechend hochpreisig eingestuft. Doch was nützt es, wenn der Betonklotz die Amortisation ins nächste Jahrhundert katapultiert?

Als in den 1980er-Jahren eine seriöse Anfrage eines Investors kam, glaubte der Abteilungsleiter für Gebäudemanagement der Stadtverwaltung an eine Art Wunder. Geplant war, den Bunker von innen grob zu reinigen, die Sanitäranlagen zu erneuern, ein paar Lampen zu installieren und Proberäume an Rockbands zu vermieten. Wände von 1,5 m Dicke sollten akustisch auch dem neu aufkommenden Heavy-Metal-Boom trotzen können.

Beim Besichtigungstermin im März 1983 waren ein Vertreter der Stadtverwaltung (Mitte vierzig, korrekt gekleidet mit einer leicht bürokratischen Ausdrucksweise), der potentielle Investor (ein etwas arrogant wirkender Juppi mit Hang zur Überschätzung der eigenen Wichtigkeit) und ein mit Vorschlaghämmern bewaffnetes Team der Baubehörde, um die vermauerte Eingangssektion zu Brei zu kloppen, zugegen. Mit lautem Scheppern wurde die Kette von einem zur Nutzlosigkeit beschädigten Eisengitter von einem Vorhängeschloss befreit. Wer das Grundstück betreten wollte, konnte dies bequem und ohne sich zu bücken durch die Löcher im Maschendrahtzaun bewerkstelligen. Mit knirschenden Reifen fuhr der Van der Baubehörde (ein in die Jahre gekommener Ford Transit mit dem verkratzten Logo der Stadt Herne auf der Fahrertür) auf den Bunkerhof. Der Sachbearbeiter der Baubehörde, der eigentlich nur in Vertretung des Bundesliegenschaftsamtes aktiv wurde, und die Handwerker quälten sich aus der Fahrerkabine, während der Investor seinen Ferrari in raumeinnehmend machohafter Manier lieber auf der glatten Straße parkte und den Parkraum für 3 Autos blockierte.

Die Besichtigung fand wegen des nach eigenen Angaben “vollen Terminkalenders“ des Investors an einem frühen Samstagnachmittag statt. Die allgemeinen Vermutungen gingen eher in die Richtung, dass er sich von einer langen Schickeria-Partie erholen musste. Mit unverhohlener Geringschätzung ignorierte der Investor die grimmigen Blicke der anderen Beteiligten, die sich ihren wohlverdienten Feierabend und Start ins Wochenende in die Haare schmieren konnten. Dass an dem Abend Schalke gegen Dortmund spielte, kam erschwerend hinzu. So gab es mehr als einen verärgerten Nachbarn, der sich vom Lärm der Vorschlaghämmer gestört fühlte.

Erwin Kloppotichs Wohnung lag im zweiten Stock direkt gegenüber vom Bunker und dem angrenzenden, stark verwilderten Grundstück. In ruhrgebietstypischer Eloquenz fluchte er lautstark, als er den Fußballkommentator nicht mehr verstehen konnte. Wutentbrannt rannte er zum Fenster, um den Pfeifen mal ordentlich die Meinung zu geigen. Doch es war zu spät. Er wurde noch Zeuge, wie zwei Männer im Bunker verschwanden, während der Abrisstrupp lässig an die Mauer gelehnt eine Zigarettenschachtel herumreichte.

Eine halbe Stunde später hörte er Geschrei auf dem Hof. Gott sei Dank in der Halbzeit, also konnte sich Erwin aufs Fenstersims lehnen und die Ereignisse gegenüber beobachten, ohne etwas vom Ruhrgebietsderby zu verpassen.

Da war ein junger Schnösel, den irgendwas furchtbar erschreckt haben musste, ein Mann in piekfeinem Miami-Vice-Anzug, der zusammengesunken am Boden kauerte, und der Handwerkertrupp, der anscheinend keinen blassen Schimmer hatte, warum auf einmal so eine Hektik herrschte.

Dem Stimmengewirr waren nur schwer verständliche Worte zu extrahieren. Erwin glaubte, etwas wie „heute noch; ich zahl was extra“ und „2000 für jeden“ zu vernehmen und sah, wie der inzwischen wieder aufrechtstehende Schnösel kurz darauf sein Portemonnaie zückte und Geldscheine verteilte. Der Baubeamte begleitete den feinen Pinkel noch zum Ferrari. Kloppotich konnte diesmal verstehen, worüber die beiden sprachen: „Also, wir sind uns einig, ja?“, wandte sich der Investor an den Sachbearbeiter, „Sie lassen sämtliche Unterlagen zu diesem Gebäude

verschwinden, damit es niemals veräußert werden kann. Sie löschen alle Einträge, die sie finden können. Zur Not reißen Sie die Seiten raus. Der Bunker darf auf dem Papier nicht mehr existieren. Werden die beiden …“, er richtete seinen Blick auf die Handwerker, „Stillschweigen bewahren?“

„Mit der Kohle, die Sie denen gegeben haben, werden ihre Münder wie zugenäht sein. Von denen wird nix kommen.“

„Gut. Es muss absolut unter uns bleiben, was hier passiert ist und darf niemals an die Öffentlichkeit. Sind wir uns da einig?“

„Klar sind wir uns einig“, beantwortet der Mann der Baubehörde zum wiederholten Mal die gleiche Frage. „Kein Wort zu niemanden und niemals.“

Der Juppie schien zufrieden mit der Antwort. „Okay! Wir treffen uns dann nächsten Freitag, und ich bringe die vereinbarte Summe in bar mit.“

Der Fernseher rief Erwin zurück aufs Sofa. Zweite Halbzeit. Auch diese sollte nicht ungestört über die Bühne gehen, denn in der 72. Minute wurden gegenüber lautstark Ziegel von einem Laster geladen und eine Betonmischmaschine in Betrieb genommen.

Als das Spiel vorbei war (2:1 für die Zecken), sah es gegenüber aus wie immer, abgesehen von den sauberen Steinen und dem dunklen, feuchten Speis in der neuerlich zugemauerten Tür zum Bunker. Zu Erwins Lebzeiten hat es nie wieder einen weiteren Versuch gegeben, den Bunker zu veräußern. Zumindest nicht, dass er wüsste. Was allerdings nicht viel heißen muss, denn Erwins Zeitung enthält nur große Überschriften, große Fotos und wenig Information. Sie berichtet nur selten über kleinere Ereignisse von ausschließlich lokalpolitischem Interesse.

Gegenwart

Das Haus, in dem Erwin Kloppotich bis zu seinem Verscheiden im Jahre 1996 wohnte, wich inzwischen einer modernen Rheumaklinik mit bundesweitem Renommee.

Aber der Bunker steht immer noch.

Der vermauerte Eingangsbereich ist nun von Efeu und wild entsorgtem Müll verdeckt.

Es ist fast 03:00 Uhr morgens, die Szenerie ist schwach erhellt von einem zunehmenden Sichelmond und der Nachtbeleuchtung der Klinik. Zwei Gestalten verschaffen sich vermeintlich unauffällig Zugang zum Bunkergrundstück. Der Maschendrahtzaun, der in fast 40 Jahren noch immer nicht ersetzt wurde, schlägt scheppernd gegen die Pfosten, als sich eine der beiden Personen hindurchzwängt.

„Verdammd, gett das nischt leise?“, zischt eine maskuline Stimme mit osteuropäischem Akzent. Der Mann ist circa 1,76 m groß und von einem leichten Bierbauch abgesehen schlank. Er trägt eine dunkle Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke. Nur die untere Hälfte seines Gesichtes ist unter der Kopfbedeckung zu erkennen und offenbart einen schwarzen, leicht graumelierten Drei-Tage-Bart. „Die habben dooch mit Sicherheit einen Wachdiensd da in Grankenhaus. Wills du, dass die uns hörren und schicken die Bullen auf denn Hals?“

„Fick dich“, gibt der Angesprochene mit gedämpfter Stimme in gestochenem Deutsch zurück. „Meinst du, ich mach das extra, oder was? Der Wachdienst schaukelt sich da die Eier und wartet auf Feierabend. Wenn du jetzt hier keinen auf dicke Hose machst, kriegt überhaupt niemand was mit. Jetzt halt die Klappe und komm rein!“

Der Osteuropäer tritt nun unter nicht minder vernehmlicher Geräuschentwicklung durch den Zaun, was einerseits zu genervtem Augenrollen, andererseits zu einer wenig glaubhaft entschuldigenden Geste führt. Beide überqueren den Hof in Richtung der Einfangstür.

Handwerklich gut aufeinander eingespielt entfernen sie ein paar lose vor dem Zugang platzierte Sträucher, und das Portal liegt sichtbar vor ihnen. Es ist in keiner Weise so fest vermauert, wie es den optischen Anschein hat. Das Ergebnis einer verdeckten Baumaßnahme vor ein paar Wochen. Tatsächlich wirken die Ziegel nur hastig aufeinandergestapelt und sind leicht zu entfernen. Das alles muss leise vonstattengehen, und das beherrscht das Zweierteam meistens sehr gut.

In den letzten Wochen war immer wieder mal einer ihrer Komplizen hier gewesen, hat unauffällig Bausteine aus der Vermauerung entfernt und anschließend lose wieder aufgestapelt. So wurde nach und nach die Öffnung freigelegt und der Bunker zugänglich gemacht. Gestern war es so weit: Das Loch in der Mauer hatte eine Größe, durch die ein erwachsener Mann bequem hindurchkriechen konnte.

Die beiden inzwischen konsequent schweigsamen Spießgesellen robben ins Gebäude, ziehen zur Tarnung das Gebüsch vor die Lücke.

Innen richten sie sich auf und schalten zwei leistungsstarke Taschenlampen ein. Der Osteuropäer bietet seinem Kollegen eine geschmuggelte Zigarette an, die den Deutschen geschmacklich immer an verbrannte Fußnägel denken lässt. Er lehnt dennoch nicht ab.

„Is perfegt.“

… Die Kombination aus Flüstern und dem haarsträubenden rumänischen Akzent machen es schwer, den Worten zu folgen, aber die beiden arbeiten inzwischen schon so lange zusammen, dass sich jeder an die sprachlichen Eigenarten des Gegenübers gewöhnt hat.

„Wenn näggste Mal Ware gommt, können wir hier versteggen. Und dann kommd ein Tag später Korki mit grosse Auto, tutt so, als wär was zu tun auf Gelände, packt alles ein und bringt nach Lublin. Mergt keiner.“

So ist der Plan: Ein Lager für großvolumige Hehlerware soll hier eingerichtet werden. Das kann auch funktionieren, aber erstmal muss die Lage sondiert werden. Wo versteckt man größere Mengen der Ware geschickt und unauffällig, aber so, dass Korki sie finden kann? Bei der Abholung muss alles schnell gehen, also ist es wichtig, Stolperfallen hier im Schutt zu beseitigen. Wie lässt sich verhindern, dass spielende Kinder oder sich herumtreibende Jugendliche den Eingang entdecken?

Genau darum hat der Chef Willi und Razvan losgeschickt: um zu checken, ob die Idee mit dem Zwischenlager praktikabel ist. Der Bunker stand schon leer, als der Chef noch nicht geboren war und nichts deutet darauf hin, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.

Willi hustet etwas Schleim aus seiner nikotinverseuchten Lunge und spuckt ihn in hohem Bogen außerhalb des Lichtkegels seiner Lampe.

„Lass uns losgehen. Ist sicher das Beste, wenn wir hier im Erdgeschoss einen guten Raum finden. Kurze Wege.“

Er wendet sich dem Gebäudeinneren zu und fuchtelt mit seiner Leuchte. Ins Blickfeld geraten eine schuttübersäte Treppe und direkt daneben ein ebenerdiger Gang, der aus besagten Gründen zuerst unter die Lupe genommen wird.

Willi lässt Razvan den Vortritt und vernimmt kurz darauf einen Schmerzenslaut und einen rumänischen Fluch, der vermutlich wenig Schmeichelhaftes verkündet.

„Was ist los?“

„Verdammde Scheise, hab mir Kopf gestoßen. Da hängt irgendwas runter von Decke. La naiba … ich blute.“

Willi leuchtet in den Gang und sieht, wie sein Kumpan ein Papiertaschentuch vor die Stirn drückt, das sich merklich rot färbt.

„Was für ein Scheiß … wie schlimm ist es? Müssen wir abbrechen oder können wir hier weitermachen?

„Gett schon.“ Die Worte kommen gepresst durch die zusammengebissenen Zähne. Dass der Rumäne Schmerzen hat, ist unüberhörbar. „Lass weidermache … hab nix Lust, dass Boss wird wieder sauer.“

„Schon klar.“ Willi kann sich gut an den letzten Wutausbruch ihres Oberhauptes erinnern. Zimperlich ist der Kerl nicht, und auf Gerechtigkeit oder Verständnis zu bauen wäre, auch wenn man reale Verletzungen vorweisen kann, ein unangebrachter Optimismus angesichts dessen offensichtlicher Gewaltbereitschaft.

Der Gang zieht sich über etliche Meter und mündet in einem größeren Raum, von dem mehrere Türen abgehen. Hier ist es kühl bei etwas überdurchschnittlicher Luftfeuchtigkeit. Wenn man jetzt noch den Dreck wegmacht und ein paar Batterielampen hier und da in den Gang hängt, bietet der Bunker ein perfektes Lager für die Ware.

Die spärliche Beleuchtung durch die Taschenlampe (es ist nur eine, denn Razvan hat mit großer Anstrengung die Metalltür eines Nebenraumes geöffnet und besichtigt diesen gerade) macht es schwer, sich einen Überblick über die Ausmaße des Raumes – oder ist es eher eine Halle – zu verschaffen. Trotz hoher Wattzahl der Leuchte bleiben Decke und die Ecken im Verborgenen. Hier müssen wir später nochmal mit großem Besteck hin, denkt Willi. Vielleicht sind da oben Fledermäuse.- Es ist dem Geschäft sicher nicht zuträglich, wenn auf die Ware gekackt wird.

Ein erneuter rumänischer Fluch erfüllt das Bunkerinnere. Diesmal allerdings ist es nicht Schmerz, der durch die unverständlichen Worte hindurchklingt. Willi glaubt, seinen Ohren nicht trauen zu können, denn er kennt seinen rumänischen Kollegen als harten Knochen, den so leicht nichts aus der Bahn wirft. Aber es besteht kein Zweifel: Der Mann hat Angst … nein, das ist nicht nur normale Furcht. Das ist Panik, Entsetzen!

„Willi!!! Mach, dass du hier rauskommst. Oh, verdammt, das darf doch nicht wahr sein. Wieso hier? Euch gibt es hier nicht. Raus hier, Willi. Ich werde …“

Der Satz geht in einen Schrei über und bricht schlagartig mit einem kehligen Gurgeln ab.

Das reicht, um Willi die Schreckensstarre überwinden zu lassen. Er rennt in Richtung Ausgang. Er weiß zwar nicht, was Razvan da entdeckt hat, aber es hat ihn definitiv kalt gemacht. Wenn ich jetzt stolpere, hat es sich für mich erledigt, denkt der Kleinkriminelle erstaunlich nüchtern. Den Strahl der Lampe auf den Boden gerichtet weicht er dem Schutt aus, der den Boden so verhängnisvoll bedeckt …

… und rennt mit voller Wucht mit dem Kopf vor das von der Decke herabhängende Etwas, mit dem schon sein Kollege unangenehme Bekanntschaft gemacht hat.

Die Wucht des Aufpralls wirft ihn von den Füßen. Er prallt rücklings Richtung Boden und schreit schmerzvoll auf, als er unsanft auf den allgegenwärtigen scharfkantigen Betonstücken landet. Die Taschenlampe kullert von ihm weg außerhalb der Reichweite seiner Arme.

Das war’s dann wohl, zuckt es durch Willis Gehirn. Dennoch bemüht er sich, allen Schmerzen und Schwindelgefühlen zum Trotz, sich aufzurichten als er einen Luftzug und eilige, sich nähernde Schritte vernimmt.

Etwas greift nach einem seiner Füße und zieht seinen Körper scheinbar mühelos durch Staub und Geröll.

Ein Blick auf seinen Gegner ist dem Kriminellen nicht vergönnt. Die Taschenlampe weist in eine andere Richtung. Es ist stockdunkel.

Brutal wirft der unbekannte Kontrahent den Körper des Deutschen in eine Ecke. Der verletzte Mann prallt vor die Wand und rutscht an der rauen Betonmauer herab. Er reißt die Augen auf und stellt voller Überraschung fest, dass er etwas sehen kann. Der Raum ist erfüllt von einem biolumineszenten Schimmer, der es den adaptierten Augen ermöglicht, Details zu erkennen.

Ein paar Meter entfernt liegt der unbewegliche Körper von Razvan, doch dominiert wird die Szene von zwei riesigen, ausgemergelten, nackten Gestalten mit leptosomem Körperbau und haarlosem, knochigem Kopf. Beide blicken mit grünen, rotgeäderten Augen auf den am Boden liegenden Mann, der sich, vor blanker Panik wimmernd, in die Ecke kauert.

Grinsend nähern sich die beiden. Einer stößt ein krächzendes Geräusch aus. Ein Lachen?

Mit an Sadismus grenzender Langsamkeit beugt sich ein runzeliger, kahler Kopf zu seinem Opfer herunter. Das breite Grinsen gibt den Blick frei auf zwei überlange Reißzähne.

Ach, du Scheiße, das kann nichts Gutes bedeuten, denkt Willi fatalistisch.

Er hat recht.

Erinnerungen: Die Zeit der Leere

Endlich.

Wie lange habe ich hier in diesem Gemäuer vor mich hinvegetiert? Zu schwach mich zu bewegen, ohne klare Gedanken in einem traumartigen Dämmerzustand.