Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

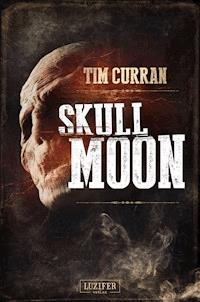

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Vier junge Mädchen, verloren in einem großen, dunklen Wald. Vier junge Mädchen, gejagt von einem urzeitlichen Monster. Vier junge Mädchen, gefangen in einem tödlichen, uralten Opferritual. Um den nächsten Morgen zu erleben, müssen sie jeden Funken Instinkt einsetzen, der ihnen noch geblieben ist. So etwas wie Zivilisation existiert für sie nicht länger. Sie müssen genauso blutrünstig und raubtierhaft werden wie die Kreaturen, die sie jagen. Nur eine von ihnen kann überleben. Die gerissenste des Rudels. Nur sie wird zur Braut der Blutnacht werden …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Blutnacht

Tim Curran

Impressum

überarbeitete Ausgabe Originaltitel: BLOODING NIGHT Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Sylvia Pranga Lektorat: Manfred Enderle

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-773-0

Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Inhaltsverzeichnis

Blooding: Mit Blut beschmieren; einen Neuling mit dem Blut der ersten Jagdbeute salben.

Kapitel 1

Chloe wachte in wilder Panik auf, schnappte nach Luft und kämpfte darum, sich zu befreien. Sie war gefesselt und festgebunden, in ihrem Mund steckte ein Knebel. Sie lehnte sich gegen die Fesseln auf und sagte sich, dass es ein Albtraum wäre und sie aufwachen müsse. Zwei Minuten lang glaubte sie sogar daran.

Denn es war ein Albtraum.

Nur, dass es real war.

Sie öffnete den Mund, um zu schreien, schloss ihn aber genauso schnell wieder. Das würde nicht funktionieren. Wer auch immer sie hierher gebracht hatte, würde wahrscheinlich kommen, wenn er sie schreien hörte. Nein, das konnte sie nicht tun. Sie musste die Nerven bewahren, oder sie war verloren.

Sie kämpfte wieder gegen die Fesseln an, zog daran, spannte sie, bis ihre Glieder schmerzten und Schweiß über ihr Gesicht lief. Doch sie erreichte nichts damit. In der schweren, drückenden Dunkelheit spürte sie, dass ihre Handgelenke hinter dem Rücken gefesselt waren. Jedes Mal, wenn sie versuchte, sie zu bewegen, zerrte es an ihren Fußknöcheln. Sie waren auch zusammengebunden, ein sicher verknotetes Seil verband sie mit ihren Handgelenken.

Sie war wie ein verschnürtes Bündel.

Und geknebelt.

Sie hatte keine Ahnung, wo sie war. Vielleicht lag sie auf dem kühlen Boden eines Kellers … allerdings sah sie Licht, die Strahlen kamen durch unregelmäßige Lücken zwischen Brettern. Das war kein Keller, eher eine Hütte oder ein Schuppen. Sie versuchte zu schreien, war aber professionell geknebelt.

Fuck, wo bin ich? Worum zur Hölle geht es hier?

Sie kam einfach nicht darauf.

Denk nach! Denk nach!

Sie musste sich beruhigen und Sinn in die Situation bringen. Sie musste sich erinnern, aber ihr Kopf war mit wallendem Nebel, dick wie Baumwolle, gefüllt. Es gab nichts als die vage Andeutung einer Erinnerung, die ihr immer wieder entglitt. Der Versuch, den Sinn darin zu finden, war, wie etwas auf einer Schultafel lesen zu wollen, die sauber gewischt worden war.

Der Schuppen knarrte.

Chloe spannte sich an.

Der Schuppen knarrte erneut.

Sie atmete so schwer, dass sie befürchtete, sie könnte ersticken. Der Knebel fühlte sich noch fester an als zuvor. Er war heiß und klebte von der Feuchtigkeit ihres Atems. Sie versuchte, Schweißtropfen wegzublinzeln und schob sich auf dem Boden herum. Ihre Glieder fühlten sich taub an, ihre Muskeln schmerzten. Sie war fast sicher, dass jemand dort draußen war und sich gegen den Schuppen drückte.

Er knarrte wieder.

Eine Gestalt bewegte sich vor den Lücken zwischen den Brettern. Ein verstohlener Schatten schob sich vorbei, dann war da nichts mehr. Blinzelnd spähte sie in die Dunkelheit. Dort drüben, links von ihr … hatte zwischen diesen Brettern nicht vor ein paar Sekunden ein Licht hervorgeschienen? Jetzt war es wieder dunkel.

Sie wartete.

Hielt nach Bewegungen Ausschau.

Sie konnte nichts weiter tun. Inzwischen wusste sie sehr gut, dass es keinen Sinn hatte, gegen die Fesseln zu kämpfen.

Chloe verlangsamte ihre Atmung und nutzte Yoga-Übungen, um sich nach und nach zu beruhigen. Ja, das war etwas besser. Vorsichtig und wohlüberlegt fing sie an, ihre Handgelenke zu bewegen, wobei sie ihren Schweiß als Schmiermittel benutzte. Von links nach rechts, vor und zurück, arbeitete sie sich voran. Nach ein paar Minuten fühlten sich die Fesseln schon etwas lockerer an. Sie war noch weit davon entfernt, sich befreien zu können, aber zumindest schaffte sie es, Hände und Arme ein bisschen zu bewegen. Die Veränderung ihrer Körperlage brachte das Gefühl in ihre Finger zurück. Nach ein paar weiteren Minuten kribbelten sie nicht mehr.

Mach weiter.

Sie fing an, die Fußknöchel auf ähnliche Weise zu bewegen. Sie begann mit kurzen, langsamen Bewegungen, so wie sie es mit den Handgelenken gemacht hatte, und sie schaffte es, etwas Gefühl in sie zurückzubekommen. Sie versuchte, nicht darüber nachzudenken, wie viele Stunden, wenn nicht gar Tage, es vielleicht dauern würde, bis sie sich befreien konnte, denn sonst würde sie in Panik geraten. Jemand hatte sie hierher gebracht, und sie wusste verdammt gut, dass derjenige einen Grund dafür gehabt hatte. Unter gar keinen Umständen würden sie ihr die Zeit lassen, die sie brauchte, um sich zu befreien.

Denk nicht darüber nach.

Konzentriere dich.

Ja, sie musste jetzt nüchtern und pragmatisch sein. Es ging ums Überleben. Um nichts anderes. Doch während sie sich abmühte, kämpfte ihr Hirn darum, sich zu erinnern. Langsam kehrten die Erinnerungen zurück. Yvonne. Steph. Emma. Sie waren campen gewesen. Ja! Das war es! Sie sah den Campingplatz vor sich. Das Zelt mit dem roten Dach. Die Feuerstelle. Sie wurden high und grillten Hot Dogs – dick und saftig. Gott, sie hatte solchen Hunger … und dann … und dann …

Nichts.

Eine fugenlose graue Mauer in ihrem Kopf.

Hör mal.

Ja, da war etwas. Ein regelmäßiges, gutturales Geräusch. Atmen. Es gab keinen Zweifel. Jemand war da draußen. Jemand, der tief und abgehackt atmete. Einen Augenblick lang war sie sicher, dass sie seinen Atem riechen konnte – heiß, salzig und ranzig. Der Gestank nach Fleisch, das verdorben war … nein, der Atem von jemandem, der auf Fleisch gekaut hatte, das verdorben war.

Und er war gleich dort draußen.

Seine körperliche Präsenz war fast erdrückend.

Chloe versuchte, absolut still zu liegen und ruhig zu sein, doch ein tiefes, verängstigtes Stöhnen kam tief aus ihrer Kehle. Sie rührte sich. Zu ihrer Linken, dort musste der atmende Mann sein. Sie strengte die Augen an, konnte aber nichts sehen. Ein neuer Geruch erfüllte den Schuppen – etwas wie Blut und nasses Leder.

Die Gestalt dort draußen bewegte sich.

Sie entfernte sich von den Brettern.

Sie sah ein einzelnes blutunterlaufenes Auge, das sie anstarrte. Es war aufgerissen, starrte mit einem wahnsinnigen Blick. Es blinzelte nicht.

Chloe schrie.

Die Wirkung trat sofort ein. Der atmende Mann atmete sogar noch schneller, er keuchte praktisch. Er rüttelte an dem Schuppen. Er rüttelte ihn vor und zurück, wobei er grunzte und quiekte wie ein wilder Eber. Der Schuppen geriet in Bewegung, Staub erfüllte die Lichtstrahlen, Holzsplitter rieselten herunter. Er wurde immer aufgeregter, immer rasender. Sie hörte ein feucht-saugendes Geräusch, als versuchte er, den aus seinem Mund laufenden Speichel zu kontrollieren.

Er hörte auf, gegen den Schuppen zu atmen.

Jetzt krallte er sich in die Bretter, als wollte er sich einen Weg hineingraben. Nach einigen verzweifelten Augenblicken, in denen es sich anfühlte, als würde Chloes Herz mitten im Rasen stehenbleiben, fing er an, zwischen den Brettern zu schnüffeln, als versuchte er, ihren Geruch aufzunehmen. Er musste sie gewittert haben, denn er verfiel wieder in diesen primitiven Wahnsinn, schlug gegen die Bretter, hämmerte und trat. In diesem Moment drehte sie fast durch, ertrank in ihrem Angstschweiß. Riesige, schmutzige, vollkommen missgebildete Finger griffen nach einem der Bretter und rissen es los.

Und dann …

Nichts.

Sie sah, wie sich eine massige Gestalt hinter dem fehlenden Brett bewegte – guter Gott, sie war grotesk und struppig, das konnte doch kein Mensch sein – und dann war sie verschwunden. Sie hörte, wie sie sich zurückzog, schwere Schritte bewegten sich durch raschelnde, trockene Blätter. Dann herrschte nur noch die Stille des Waldes, Vögel zwitscherten, Insekten summten und eine leichte Brise ließ die Baumkronen rauschen.

Chloe versuchte, ihre Atmung unter Kontrolle zu bringen und wartete.

Fünf Minuten.

Zehn.

Immer noch nichts.

Wer immer oder was immer dort draußen gewesen war, war fort. Sie war wieder allein, und irgendwie war das fast noch schlimmer.

Kapitel 2

Stephs Erinnerungen kamen zurück.

Sie waren noch nicht ganz da, aber sie waren definitiv auf dem Weg. In ihrem Kopf sah sie viele der Dinge, die auch Chloe gesehen hatte. Sie waren Campen gewesen. Diese Idee hatte Steph gehabt. Sie hatte alle Sachen von ihrer Mitbewohnerin geliehen, das Zelt, die Kühltaschen, den Campingkocher und die Laternen. Es war das Labor-Day-Wochenende und niemand hatte Vorlesungen, also warum nicht?

Es war auf jeden Fall viel besser, als Löcher in die Luft zu starren oder – würg – zu lernen.

Niemand hatte etwas anderes zu tun oder musste irgendwo anders hin.

An so viel konnte Steph sich erinnern, aber der Rest war immer noch ziemlich verschwommen. Allerdings tauchten in ihrem Kopf immer wieder verzerrte Bilder eines Gesichts auf, von dem sie meinte, dass sie es erkennen müsste. Jemand Vertrautes. Jemand Freundliches. Jemand, dem sie glaubte, vertrauen zu können.

Fuck!

Es verschwand immer wieder.

Eben war es noch da, im nächsten Moment fort.

Vielleicht solltest du dir später darüber Sorgen machen, sagte sie zu sich selbst. Das war vernünftig, aber die Erinnerungen waren dennoch wichtig. Wenn sie nur ihre Gedanken klären und sich erinnern könnte, dann würde ihre missliche Lage vielleicht einen Sinn ergeben. Vielleicht nicht das Warum, aber zumindest das Wie.

Sie biss die Zähne zusammen.

Es fühlte sich an, als würde sich das Seil in ihre Handgelenke graben, es brannte sich in ihre Haut. Sie versuchte, sich zu befreien, aber es hatte keinen Zweck. Ihr eigenes Gewicht war ihr Feind.

Wie Chloe war sie geknebelt, also hatte es keinen Sinn zu rufen oder zu schreien. Außerdem würde sie das nur erschöpfen und ihr das Atmen noch mehr erschweren. Sie legte den Kopf zurück und sah nach oben. Sie war in einer Art von Brunnen oder Zisterne, ein kreisförmiger Schacht aus moosbewachsenen, bröckelnden Ziegelsteinen. So wie sie es sah, konnte es jeden Augenblick zusammenbrechen. Hoch über ihr, mindestens sechs Meter, war die Öffnung. Dort oben gab es ein Gitter oder eine Abdeckung aus Metall. Das Seil, das ihre Handgelenke so schmerzhaft fesselte, war daran festgebunden, und sie schwang daran.

An ihrem linken Unterarm war ein dunkler Streifen.

Blut, das aus ihrem Handgelenk geflossen und getrocknet war.

Sie baumelte von oben herab, befand sich aber knietief in öligem dunklem Wasser, das nach Kanalisation stank. Es war ihre einzige Rettung, denn es verdrängte ihr Gewicht etwas. Vielleicht nicht viel, aber etwas war besser als gar nichts. Sie wusste nicht, was schlimmer wäre – dort zu hängen, bis ihre Arme ausgekugelt wurden oder in dem dunklen, von Blättern bedeckten Wasser unter ihr zu versinken. Sie konnte sich den schwarzen Schlamm und Modder am Grund vorstellen und erschauerte.

Direkt nach dem Aufwachen drehte sie sofort durch.

Sie wand sich, trat um sich, krümmte sich … doch damit bestrafte sie sich nur selbst. Es riss an ihren Handgelenken, ihre Schultergelenke brannten wie Feuer und am Ende war sie immer noch zum Teil unter dem schmutzigen Wasser und schwang langsam vor und zurück.

Sie fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis ihre Schultern auskugelten und wie lange es danach dauerte, bis sie irreversiblen Schaden erlitt.

Ihre einzige Erleichterung war, die Beine zu spreizen und ihre Wanderstiefel gegen die Wände zu stemmen. Wenn sie das tat, konnte sie sich einige Zentimeter hochschieben. Doch sie konnte sich in dieser Position nur etwa fünf Minuten im Gleichgewicht halten, zehn höchstens, und wenn ihre Handgelenke wieder ihr Gewicht tragen mussten, war es reine Qual. Die vorübergehende Erleichterung war es kaum wert.

»Wie lange?«, murmelte sie hinter dem Knebel. »Wie lange kann das noch weitergehen?«

Wie als Antwort darauf hörte sie ein kratzendes Geräusch von oben. Es klang, als würde ein Messer über die Abdeckung gezogen.

Steph legte wieder den Kopf in den Nacken. Ein Schatten wich vom Gitter zurück.

Ein paar Rostflocken fielen nach unten. Sie sah, wie sie in den staubigen Sonnenstrahlen nach unten schwebten. Jemand war dort oben gewesen und hatte sie beobachtet. Sie versuchte, durch den Knebel hindurch zu rufen, doch es kamen nur erstickte Laute heraus.

Sie wollte wirklich nur wissen, ob jemand da war und ihr helfen könnte.

Fuck, das wird wohl kaum so sein, dachte sie.

Denn, ehrlich gesagt, auch wenn sie diesem Thema auswich, aber das hier war mehr als ein einfacher, verdrehter Streich oder Schikane.

Denk darüber nach. Du bist hierher gebracht worden, um entweder vergewaltigt, gefoltert oder umgebracht zu werden, vielleicht sogar alles. Einen anderen Grund kann es nicht geben. Der Zweck, dich so aufzuhängen, könnte sein, deinen Widerstand zu schwächen, damit du weicher und eine willigere Sklavin wirst.

Das war die nackte Realität, ob sie ihr nun gefiel oder nicht.

Tropf.

Ein Wassertropfen fiel auf ihren Kopf.

Ein weiterer fiel in den Morast, der um ihre Knie schwappte.

Regnete es? War es …

Ein Wasserstrahl regnete auf sie herab, durchnässte ihr Haar, rann ihr Gesicht herab und lief ihren Nacken hinunter. Er war heiß und roch sauer.

Urin.

Jemand dort oben pisste auf sie herunter.

Schreck und Ekel verwandelten sich in Wut. Sie zappelte und wand sich an dem Seil, trat gegen die Wände, wühlte und spritzte das stinkende Wasser unter ihr auf. Die kaum verschorften Verletzungen an ihren Handgelenken rissen wieder auf und frisches Blut rann ihre Unterarme herunter.

»Ich bringe dich um! Fuck, ich bringe dich um!«, kreischte sie hinter ihrem Knebel.

Die Wut verrauchte allerdings sehr schnell.

Am Ende ging es ihr miserabler als zuvor. Ihre Handgelenke brannten wie Feuer, und es fühlte sich an, als würden Nadeln in ihre Schultern stechen. Auf die eine oder andere Art würde sie hier herauskommen, und wenn es so weit war, würde er höllisch büßen müssen.

Gottverdammt, ja.

Kapitel 3

Yvonne kam langsam, sehr langsam zu sich, ihre Muskeln waren verspannt, die Glieder verkrampft. Sie hatte sich nicht mehr so erschöpft und am Ende gefühlt, seit sie mit Sterile Daryl drei Tage hintereinander auf einem Meskalin-Trip gewesen war. Danach kam sie nackt und schmutzig in einem Maisfeld zu sich, mit verwelkten Blumen im Haar und einem Hammer-und-Sichel-Tattoo auf ihrer linken Brust. Ihr Mundraum hatte nach Teer geschmeckt, und sie hatte keine Erinnerung an die vorangegangenen achtundvierzig Stunden … etwas, wofür sie aufrichtig dankbar war.

Doch das hier …

Was zur Hölle war das?

Ihre Erinnerungen kehrten nicht so schnell zurück wie bei Chloe und Steph. Sie war schon immer etwas langsam gewesen. Vielleicht hatte es etwas mit den ganzen Chemikalien zu tun, mit denen sie seit ihrem dreizehnten Lebensjahr ihr Hirn gebraten hatte.

Sie öffnete die Augen, und es war dunkel.

War es Nacht?

Sie erinnerte sich, dass sie mit Steph und den anderen im Studentenwohnheim abgehangen hatte, und dann …?

Nichts.

Allerdings war sie sich fast sicher, dass Steph etwas über Camping gesagt hatte.

Gott, sie war so verkrampft.

Sie konnte die Beine nicht ausstrecken, und die Decken waren so fest um sie geschlungen, dass sie sich wie eine ägyptische Mumie fühlte. In diesem Augenblick wurde ihr klar, dass sie in ihrem Schlafsack war. Das ergab absolut Sinn. Camping. Schlafsack. Doch als sie versuchte, sich freizustrampeln, fühlte sich das Material nicht weich an. Nein, es fühlte sich irgendwie glitschig, so wie Vinyl, an.

Sie konnte den Kopf nicht herausstrecken.

Es gab einen Reißverschluss, der an einer Seite des Dings verlief. Sie befand sich nicht in einem Schlafsack, sondern in einem Leichensack. Das war der Augenblick, in dem sie in Panik geriet. Sie litt schon lange unter Klaustrophobie, und ihre Beziehung zu dieser Angst war nie gut gewesen.

Sie schrie.

Im Gegensatz zu den anderen war sie nicht geknebelt. Nicht, dass es einen großen Unterschied machte. Verzweifelt strich sie mit zitternden Fingerspitzen den Reißverschluss entlang, aber es gab keinen Haken. Zumindest nicht auf der Innenseite, was auch absolut Sinn ergab – wer zur Hölle versuchte jemals, aus einem Leichensack herauszukommen, wenn er erst einmal darin verpackt war?

Panik ergriff Besitz von ihr, und sie kämpfte, wütete vor reiner animalischer Furcht. Der Sack schwang vor und zurück … dann fiel er. Er schlug mit einem dumpfen Laut auf dem Boden auf, wodurch ihr die Luft aus den Lungen gedrückt wurde. Dann fing er an, sich zu überschlagen, immer schneller. Er hatte nicht auf einem Tisch gelegen, wie sie anfangs gedacht hatte, sondern offenbar auf einer Kante.

Er rollte einen Hügel hinunter.

Während er immer mehr Geschwindigkeit aufnahm, stieß er gegen Steine und Bäumchen, knallte in Vertiefungen und rollte wieder heraus. Yvonne wurde immer schwindliger. Ihre wurde schlecht. Sie sah Sterne.

Endlich kam sie zu einem Halt.

Sie spürte, wie der Sack auf weichem, feuchtem Boden, wie Schlamm, zur Ruhe kam. Es dauerte etwa eine Minute, bis ihr Schwindel nachließ. Und als es so weit war, hatte sie Mühe, sich nicht zu übergeben. Ihre Kehle war wie mit warmer Schmiere gefüllt. Sie lag eine Zeit lang da, betäubt und besinnungslos, ihr Körper war voller Prellungen und schmerzte.

Die Luft im Sack war dünn, verbraucht und stank nach Gummi und Schweiß.

Sie fing an zu keuchen.

Sie erstickte. Lieber Gott, sie erstickte!

Sie fing wieder an zu kämpfen, riss an dem Sack, schlug dagegen. Das Material fühlte sich unter ihrem Griff ölig und schwierig zu fassen an, es widerstand ihren Bemühungen.

Hör auf, rief eine Stimme in ihrem Kopf. Du machst alles nur noch schlimmer!

Sie wusste, dass das stimmte, also hörte sie schließlich auf, keuchend und schwitzend, und versuchte nachzudenken. Diese Stimme der Vernunft klang so sehr wie die ihrer Mutter, dass sie weinen wollte. Ihre Mom war vor drei Jahren gestorben, doch wenn sie große Angst hatte oder unter starkem Stress stand, hörte sie oft ihre Stimme – ruhig, vernünftig und fest.

Sie hörte sie jetzt: Atme ein paar Mal tief durch, Yvonne. So ist es gut. Weiter so. Ein und aus. Siehst du? Es riecht vielleicht nicht so gut, Liebes, aber du wirst wohl kaum ersticken. Jetzt taste diesen Reißverschluss ab. Er muss ja irgendwo anfangen.

Ein vernünftiger Ratschlag.

Yvonne schluckte und fuhr mit den Fingernägeln den Reißverschluss entlang. Es schien hoffnungslos zu sein. Es war unmöglich, ihn unterhalb ihrer Taille abzutasten. Der Leichensack kannte keine Gnade. Er hielt sie fest, umklammerte sie. Sie tastete den Reißverschluss direkt über ihrem Kopf ab. Sie fand seinen Anfang, aber da gab es keine Lasche. Allerdings sah sie einen winzigen Lichtstrahl. Wenn Licht hereinkam, dann auch Luft.

Bearbeite ihn, sagte die Stimme. Lockere ihn.

Doch womit?

In ihren Taschen musste irgendetwas sein. Münzen, Kaugummi. Ein Feuerzeug. Schlüssel. Das war es. Sie zog sie hervor und schob die Spitze ihres Autoschlüssels in die winzige Öffnung, wo der Reißverschluss begann. Sie drückte sie so weit hinein, wie sie konnte, und fing an, sie nach unten zu ziehen. Der Reißverschluss glitt ein paar Zähne nach unten. Er war sehr steif und unnachgiebig. Eine Art industrieller Reißverschluss, wie man sie an alten, strapazierfähigen Segeltuchzelten benutzte.

Sie zerrte ihn etwas weiter herunter.

Der Reißverschluss glitt ein paar weitere Zähne herab.

Sie würde es tatsächlich schaffen!

Natürlich wirst du das, sagte die Stimme.

Dann … hörte sie das Knirschen von trockenen Blättern.

Etwas stupste gegen den Sack. Etwas wie ein Finger.

Sie spannte sich an und versuchte, ihre Atmung zu kontrollieren. Sie wurde wieder angestupst. Was immer es auch war – ein Finger, ein Stock oder eine Kralle – fuhr den Sack entlang bis zu ihrem Oberschenkel.

Etwas schnüffelte an dem Reißverschluss, so wie ein Hund.

Beweg dich nicht. Atme nicht einmal. Denk an den Schlüssel.

Wer oder was auch immer da draußen war, spielte jetzt an der Lasche des Reißverschlusses, schnipste sie hin und her. Dann kam wieder das Schnüffeln, gefolgt von einem Kratzen, als ob Fingernägel grob über die ganze Länge des Sacks gezogen würden. Sie wurden immer brutaler.

Die Stimme: Denk nach, Yvonne. Denk nach! Wenn es ein Tier ist, spürt es, dass du hier drinnen bist. Es riecht dich. Es ist neugierig. Wenn es ein Mensch ist, dann spielt er mit dir, versucht, dir eine Reaktion zu entlocken. Was es auch ist, gib ihm nicht diese Befriedigung. Stell dich tot, wie ein Opossum, und denk an den Schlüssel.

Ja, der Schlüssel, oder die Schlüssel, genauer gesagt. Autoschlüssel, Zimmerschlüssel, der Schlüssel für den Spind im Fitnessstudio, der für den Kofferraum … es waren insgesamt sechs. Sie umklammerte den Schlüsselanhänger und die Schlüssel ganz fest in ihrer Faust, ein einzelner Schlüssel ragte wie ein Dolch zwischen ihrem Zeige- und Mittelfinger hervor.

Sie hatte eine Waffe.

Jetzt wurde an der Lasche des Reißverschlusses gezogen. Er glitt einen Zentimeter nach unten, dann noch einen. Yvonne roch etwas Ranziges, wie das moschusartige Fell eines Tieres. Es war Übelkeit erregend und warm. Der Gestank schien den Sack auszufüllen.

Dann sah sie durch die Öffnung im Reißverschluss einen Mund … einen verzerrten Mund mit schrecklichen, gelben Zähnen, die aus verfärbtem Zahnfleisch ragten. Dann ein Auge. Ein trübes Auge mit einer starrenden, unbeweglichen Pupille. Es drückte sich dichter und dichter an die Öffnung, versuchte hineinzusehen.

Und als es das tat, stach Yvonne ihren Schlüssel direkt in die Pupille.

Kapitel 4

Lange Zeit gab es nur Dunkelheit und einen beengten, unbequemen Raum. Dann sah Emma nach und nach langsam Licht. Nur einen schwachen Schimmer, aber es war zumindest etwas. Sie wusste, dass es vor ein paar Minuten noch nicht da gewesen war.

Nichts ergab Sinn. Zuerst, beim Aufwachen, empfand sie Verwirrung und eine dumpfe Akzeptanz, eine Art von benommener Erkenntnis, dass etwas nicht stimmte. Dann – Panik.

Ihr Fluchtreflex ließ nach, sie versuchte zu schreien, merkte dann aber, dass ein Streifen Klebeband ihren Mund bedeckte. Das konnte nur eins bedeuten – sie war eine Gefangene. Sie war entführt worden. Das waren die Gedanken, die ihr durch den Kopf rasten, während sie der Hysterie gefährlich nahekam.

Aber warum ich, fragte sie sich. Warum sollte man mich kidnappen? Ich habe nichts. Ich habe kein Geld. Ich arbeite vier Tage in der Woche im International House of Pancakes, um mich über Wasser zu halten. Ich bin nichts wert.

Vielleicht war sie momentan eine Null, aber es gab andere Gründe, jemanden gefangenzuhalten, besonders ein einundzwanzig Jahre altes College-Mädchen.

Scheiße.

Ein Vergewaltiger.

Ein Serienmörder.

Das alles ging ihr in Sekundenschnelle durch den Kopf, und sie musste sich wehren, um sich nicht davon mitreißen zu lassen und die Kontrolle zu verlieren. Was ihr natürlich nicht helfen würde. Benutz deinen Verstand. Du bist klug. Zumindest hältst du die Bestnote in Chemietechnik, und das ist nicht einfach. Alle meinen, dass du etwas im Kopf hast, also nutze es. Ja, das war der Schlüssel zu dieser Lage. Nachdenken. Den Verstand einsetzen. Sie nahm ihre Umgebung in sich auf. Stockdunkel, abgesehen von diesem kleinen Lichtschimmer. Ihre Hände waren gefesselt, der Mund zugeklebt, und sie lag auf dem Rücken. Sie bewegte sich nach rechts. Dort war eine Wand. Also nach links. Sie zog die Knie an, und sie knallten mit einem dumpfen Laut gegen eine weitere Oberfläche.

Lebendig begraben … Fuck, ich bin lebendig begraben.

Panik schwoll in heißen Wellen in ihr auf. Sie warf sich auf jede Seite, aber die Tatsache blieb bestehen, dass sie sich in einem Kasten befand.

So wie es sich anfühlte, war es kein traditioneller Sarg, aber eine sargähnliche Kiste. Okay. Okay. Doch die Kiste war nicht begraben, denn sie sah Licht. Und wenn Licht hereinschien, bedeutete es, dass auch Luft hineinkam, sodass sie nicht ersticken würde. Das sagte sie sich immer wieder. Du wirst nicht ersticken. Du wirst nicht ersticken. Es war ein Mantra, das sie im Kopf wiederholte. Schließlich beruhigte sie sich. Zumindest etwas.

In Ordnung.

Denk nach.

Zuerst musste sie ihre Hände freibekommen. Ihre Beine waren nicht gefesselt, was schon mal etwas war, und ihre Hände waren nicht hinter ihrem Rücken gefesselt, was auch etwas war. Sie atmete tief ein und aus, saugte moderige Luft ein, ihr Herz hämmerte in ihrer Brust. Sie musste sich beruhigen. Das war das Wichtigste. Zuerst ihre Hände. Damit musste sie anfangen. Ihre Handgelenke waren zusammengebunden, aber nicht allzu fest. Tatsächlich nicht einmal besonders fest. Fast so, als ob … als ob ihr Entführer wollte, dass sie entkam.

Sie waren so locker gefesselt, dass sie sie etwas bewegen konnte. Genau das tat sie. Das billige Nylonseil, mit dem sie gefesselt waren, grub sich in ihre Haut, lockerte sich aber immer mehr, je mehr sie versuchte, ihre Hände zu befreien. Die linke fing schon an herauszurutschen, glitschig von dem Schweiß, der ihr in Strömen herunterlief.

Sie zog.

Sie dehnte das Seil.

Sie drehte es.

Es würde funktionieren, das wusste sie mit einem plötzlichen Aufflammen von Optimismus. Es würde wirklich funktionieren. Okay. Mach weiter. Ja, sie tat es auf die Art, wie sie alle Dinge in ihrem Leben tat, besonnen und methodisch. Sie fokussierte sich, konzentrierte sich mit jeder Faser ihres Seins. Sie war nicht so weit gekommen, um dann alles in einem Augenblick von Panik wieder zu verlieren. Das Seil scheuerte an ihrer Hand, und sie arbeitete mit rauen, kreisenden Bewegungen weiter, geschmiert von ihrem eigenen Schweiß. Nach links, nach rechts, so schlängelte sie ihre Hand frei. Und dann hatte sie es geschafft. In der Dunkelheit war es nahezu unmöglich, die Knoten zu lösen, die immer noch ihre rechte Hand umspannten, aber das war im Augenblick unwichtig.

Nachdem beide Hände endlich frei waren, drückte sie sie gegen den Deckel ihrer Kiste. Sie hob sich etwa fünf Zentimeter an, sodass mehr Licht hereinfiel, ebenso auch feine, sandige Erde. Der Staub kratzte in der Kehle. Sie nieste. Sie hustete.

Sie drückte wieder dagegen, nutzte dieses Mal auch die Kraft ihrer Knie. Nein, mehr als fünf Zentimeter waren nicht möglich. Und sie sah auch bald, warum. Die Kiste war mit einem Seil umwickelt. Es war ein einzelnes Seil, das aber dennoch hielt. Wenn sie herauswollte, würde sie das Seil zerschneiden müssen, es zerreißen oder irgendwie lockern.

Sie hielt den Deckel mit den Knien hoch, fasste heraus und griff nach dem Seil. Es war dünn, hatte ungefähr den Durchmesser des Zugseils an einem Rasenmäher, aber es war stark. Unter gar keinen Umständen würde sie es zerreißen können. Das bedeutete, dass sie es durchschneiden musste. Sie zog in Erwägung, zu versuchen, es Faser für Faser mit ihren Zähnen zu zerreißen, aber sie würde ihren Kopf auf keinen Fall so weit herunterbekommen. Das war in der beengten Kiste unmöglich.

Denk nach!

Es musste eine Möglichkeit geben. Alles, was sie hatte, waren ein Hoodie und eine Jeans. Ihr Portemonnaie steckte in ihrer Tasche. Sie konnte es dort spüren. Doch darin befand sich nichts Scharfes. Eine Kreditkarte. Ihr Führerschein. Der Studentenausweis. Zwanzig Dollar. Nichts davon war von Nutzen. Doch warte mal … einen Moment. Da war etwas in ihrer Gesäßtasche. Sie konnte es spüren.

Konzentriere dich.

Dies war wiederum der Schlüssel. Was war in ihrer Gesäßtasche? Damit war eine Erinnerung verbunden. Der Nebel, der ihre Erinnerungen verhüllte, lüftete sich etwas. Der Camping-Ausflug. Der Wald. Das Feuer. Trinken. Lachen. Wein trinken … wir haben Wein getrunken. Sie konnte sich und die anderen um das Feuer herum sehen, wie sie eine große, grüne Flasche herumreichten. Der Wein hatte süß und fruchtig geschmeckt. Er war nicht gerade toll, hatte sie aber schön beschwipst gemacht. Sie konnte sehen, dass Chloe ihr etwas gab, und was immer es gewesen war, es befand sich immer noch in ihrer Gesäßtasche.

Sie musste es herausfinden.

Sie wand und krümmte sich, drückte den Rücken schmerzhaft durch, bis sie eine Hand hinter sich zwängen und ihren Hintern erreichen konnte. Sie schob zwei Finger in ihre Gesäßtasche und berührte den Gegenstand. Sie wusste sofort, was es war und in ihr hüpfte etwas vor Freude. Jetzt erinnerte sie sich. Eine Nagelfeile. Ja, sie hatte einen hässlichen Nietnagel. Sie versuchte, mit dem Nägelkauen aufzuhören. Chloe feilte ihre Nägel immer, brachte sie in perfekte Form. Hier, benutz die, hatte sie gesagt. Emma erinnerte sich jetzt daran. Andere Dinge fielen ihr auch wieder ein. Doch sie hatte keine Zeit, sich damit aufzuhalten und eins nach dem anderen durchzugehen.

Mit der Nagelfeile in der Hand fing sie an, an dem dünnen Seil zu feilen.

Es würde funktionieren. Und wenn sie zu viel Druck ausübte und die Nagelfeile zerbrach, würde sie wirklich in der Klemme stecken. Schließlich war es keine richtige Feile, die für anspruchsvolle Arbeiten geeignet war. Sie musste behutsam sein. Und genau das tat sie. Sie hielt den Deckel mit den Knien hoch und bewegte die Nagelfeile am Seil vor und zurück. Zuerst schien es hoffnungslos zu sein, doch mit etwas Mühe sägte sie eine winzige Kerbe in die Fasern. Sie machte weiter, bis ihre Hand so verkrampfte und ihre Knie so zitterten, dass sie aufhören musste.

Sie machte zwei oder drei Minuten lang eine Pause, dann arbeitete sie weiter, sägte und sägte. Sie hatte ein Viertel geschafft. Nach all ihren Mühen war es ein kleiner Erfolg, aber es war etwas. Fünf Minuten später hatte sie die Hälfte durch. Sie war aufgeregt, was sie stärker machte. Sie sägte immer weiter, bis sie zwei Drittel des Seils durch hatte, wobei sie verschiedene Teile der Nagelfeile benutzte, immer die Kante verwendete, mit der sie gerade am besten schneiden konnte. Gleichzeitig erhöhte sie die ganze Zeit den Druck ihrer Knie.

Das Seil war straff gespannt, und je straffer es war, desto leichter ließen sich die Fasern durchschneiden. Schließlich gab es nach. Emma stieß ein triumphierendes Keuchen aus. Verschwitzt, mit Sand bedeckt, staubig und hustend hatte sie es geschafft.

Sie schob den Deckel hoch und sah helles Sonnenlicht, das sie fast blendete.

Dann prallte etwas auf die Kiste, schlug den Deckel zu und stieß sie zurück in ihre Tiefen.

Einen Augenblick lang war sie vor Schreck wie erstarrt, aber nicht so sehr, dass sie nicht hören konnte, was den Deckel niederdrückte und mit tiefen, kehligen Lauten atmete.

Kapitel 5

Wut war etwas, worin Steph gut war, also nutzte sie diese. Sie ließ ihren ganzen Zorn und Groll an die Oberfläche steigen – dabei hatte sie viele Jahre damit verbracht zu versuchen, genau das nicht zu tun – wodurch sie Kraft tankte. Das Arschloch, das von oben auf sie herunter gepisst hatte, befähigte sie dazu. Das Ganze hier war schlimm genug, ohne dass jemand sie demütigte, indem er seine verfluchte Blase über ihr leerte.

Das war es.

Das war der Auslöser.

Sie hätte Gott weiß wie lange dort baumeln können, bis ihre Arme aus den Gelenken sprangen, sie den Verstand verlor oder ohnmächtig wurde, aber die Pisse hatte sie auf eine erniedrigende Art wachgerüttelt und ihr Antrieb gegeben, ließ ihren ganzen Zorn in heißen Wellen in ihr aufsteigen.

So wütend war sie seit Jahren nicht mehr gewesen. Wahrscheinlich nicht mehr, seit Jenna Cheevers ihr in der zehnten Klasse den Freund ausgespannt und sie brodelnd vor der Tür des Biologieraums 2 auf sie gewartet hatte. Als Jenna herauskam – hübsch und fröhlich, blond und aufdringlich selbstbewusst – hatte Steph ihr ins Gesicht geschlagen. Dann hatte sie in ihr dichtes, flachsblondes Haar gegriffen, ihren Kopf gegen einen Spind geknallt und dann durch die Scheibe einer Vitrine gestoßen, in der die Auszeichnungen der Wissenschaftsmesse standen. Jennas Kopfhaut musste mit dreizehn Stichen genäht werden. Steph bekam einen Schulverweis, wurde gezwungen, eine Reihe erniedrigender Kurse zur Aggressionsbewältigung zu machen, die alle von einer stumpfsinnigen, dummen Blondine geleitet wurden, die verdächtig nach einer Jenna in den Dreißigern aussah.

Aber die Wut war zurück.

Sie war wirklich zurück.

Ihr heißblütiger, animalischer Zorn war mit solcher Wucht zurückgekehrt, dass sie keinen Schmerz fühlte. Sie stützte die Füße äußerst geschickt an den Wänden der Zisterne ab – dieses Mal gab sie nicht auf – zog und spannte sich mit enormer, wütender Kraft an, bis sie eine ihrer Hände befreien konnte. Sie sprang hoch und griff nach dem Seil etwa zehn Zentimeter über ihrem gefesselten Handgelenk.

Jetzt hatte sie es.

Sie zog ihren Knebel heraus und atmete die feuchte, schreckliche Luft ihres Grabes tief ein.

Sie zog sich hoch und entdeckte zwischen den Ziegelsteinen des Brunnens festen Halt für ihre Füße. Sie kletterte langsam, aber sie kletterte. Das Gitter war jetzt näher. Ihre Wut ließ nicht nach. Tatsächlich brannte sie heißer in ihr, je näher das Gitter kam. Sie würde es schaffen. Das Seil war immer noch um ihr linkes Handgelenk geknotet, aber ihre Finger umfassten das Seil und mit der freien Hand zog sie sich mit Unterstützung ihrer Füße hoch.

Und dann sah sie die Leiter.

Sie war rostig, wirkte uralt und war an die Seite des Brunnens geschraubt. Sie reichte nur etwa drei Meter hinunter, aber wenn sie sie erreichen konnte, dann würde sie es schaffen, das Gitter aufzudrücken.

Zumindest hoffte sie das.

Doch in dem trüben, schwarzen Nebel ihres Hirns gab es keinen Zweifel, nur das Wissen, dass sie es schaffen würde, und wenn sie frei war, würde sie demjenigen, der auf sie gepisst hatte, die Hölle heiß machen. Es war eine Beleidigung, auf die sie entsprechend reagieren würde …

Blut. Dafür werde ich ihr verdammtes Blut fließen lassen.

Ihre Wut flammte wie eine Sonneneruption auf, sie kletterte weiter, zog und schob sich hinauf. In ihrem Hinterkopf kauerte die freundliche, ruhige, äußerst beständige und vernünftige Steph in einer Ecke und sagte ihr mit schwacher Stimme, dass sie niemals damit davonkommen würde. Ihr Kampf wäre aussichtslos, weil sie keine Chance hatte. Ihre Entführer würden es nicht zulassen. Unter gar keinen Umständen würde man sie einfach aus dem Brunnen klettern lassen. Im letzten Augenblick würde man sie in diese Grube mit stinkendem Sickerwasser zurückstoßen.

Steph ignorierte diese Stimme.

Sie war nichts.

Ihr war vollkommen egal, wie reif diese Stimme war und für wie impulsiv sie sie hielt. Die Stimme war schon besiegt, sie nicht. Sie wurde von reinem Instinkt angetrieben, der die Form von Hass angenommen hatte, diesem wärmenden, überwältigenden Gefühl, das einen durch die schlimmsten Stürme trieb.

Noch ein paar Meter.

Denk nicht nach, warnte sie sich selbst. Handle!

Sie kletterte weiter das Seil hoch, bis sie noch eineinhalb Meter vom Gitter entfernt war. Sie roch die frische, saubere Luft über ihr, die sich mit dem fauligen Gestank des Brunnens mischte. Sonnenlicht strömte in staubigen Strahlen herunter. Die Leiter war direkt vor ihr. Sie streckte die freie Hand aus und berührte sie. Rostig. Schmutzig. Aber stabil. Die Frage war, würde sie ihr Gewicht tragen? Der Gedanke, dass sie danach griff und sie aus der Wand reißen und Steph dadurch wieder in die Dunkelheit unter ihr stürzen würde, war ihre größte Angst.

Tu es!

Sie musste es tun.

Sie hatte keine andere Wahl. Das Seil war am Gitter festgebunden. So wie sie daran hing, konnte sie das Gitter auf gar keinen Fall bewegen, weil ihr Gewicht es nach unten zog. Sie atmete tief durch, streckte die Hand aus, griff nach einer Sprosse, zog sich heran und stellte die Füße auf die unterste Sprosse.

Das war schon mal etwas.

Als sie sich auf den nächsten Schritt vorbereitete, hörte sie ein Geräusch, das sie fast von der Leiter fallen ließ: einen Schrei. Ein echter, markerschütternder, gequälter Schrei, der zu durchdringender Lautstärke anstieg und dann erstarb. Er ließ sie erschaudern.

Was in aller Welt war das?

Es hatte nicht menschlich geklungen, eher nach einem tierischen Brüllen voller Schmerz und Wut.

Sie lauschte.

Sie hörte nichts.

Keine Schritte. Nur Vogelzwitschern.

Weiter! Hör auf, Zeit zu verschwenden!

Klar, aber dieser Schrei. Er war zweifellos eins der schrecklichsten Geräusche, das sie je gehört hatte. Die rationale Steph zitterte. Ihre Wut wurde langsam durch eiskalte Angst ersetzt, die ihr Schauer den Rücken hinunterlaufen ließ. Doch sie wusste, dass sie das nicht zulassen durfte. Sie wurde wieder wütend. Sie dachte daran, wie man auf sie gepisst hatte. Und trotz all der Jahre ihrer Aggressionsbewältigung fing sie wieder vor heißblütiger, irrationaler Gier nach Rache zu brodeln. Das hatte sie im Laufe der Jahre in viele Schwierigkeiten gebracht, aber dieses Mal würde es ihr den Arsch retten.

Obwohl sie die Leiter so schnell wie möglich hochklettern wollte, tat sie es nicht. Sprosse für Sprosse bewegte sie sich langsam und vorsichtig nach oben, versicherte sich, dass Hände und Füße immer sicheren Halt hatten. Sie brauchte ein paar Minuten, um ganz nach oben zu kommen. Dann klammerte sie sich an die Leiter, streckte eine Hand aus und drückte gegen das Gitter.

Es rührte sich nicht.

Nein, gottverdammt! Nein! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufgehalten zu werden!

Vielleicht gab es ein Schloss daran. Es war aber auch möglich, dass es klemmte. Sie drückte wieder dagegen. Nichts. Sie stützte sich mit den Beinen ab und setzte ihre ganze Körperkraft ein, drückte wieder. Das Gitter bewegte sich ein oder zwei Zentimeter, kratzte über die Betoneinfassung. Das ermutigte sie. Jetzt schob sie nicht nur, sie schlug mit der Hand dagegen. Es hob sich. Es war schwer, aber nicht zu schwer. Sie konnte es schaffen, sie wusste, sie konnte es schaffen. Sie schlug wieder und wieder dagegen, bis es wippend aufklappte. Zuerst sah es so aus, als würde es in den Brunnen fallen und sie mit hinunterreißen, dann stürzte es aufs Gras.

Steph kletterte das letzte Stück hinauf, streckte die Hand aus und fand etwas wie einen Stumpf und zog sich aus der unterirdischen Hölle hinauf in die Welt des Lichts.

Kapitel 6

Es war ein schlechter Trip. Das musste es sein. Fuck, ein richtig schlechter Trip. Das dachte Yvonne, nachdem sie den Schlüssel in das schreckliche Auge gestoßen und den nachfolgenden Schrei vor Wut und Schmerz gehört hatte, der ihr mit seiner Intensität fast den Schädel spaltete. Doch es funktionierte. Zu wem auch immer das zerstochene Auge gehörte, wich so schnell wie möglich zurück.

Etwa fünf Minuten lang war Yvonne vor Angst wie erstarrt und rührte sich nicht. Tatsächlich stellte sie fest, dass sie sich nicht bewegen konnte. Ihre Muskeln waren verkrampft, die Sehnen gedehnt. Es war, als wäre sie in Beton gegossen.

Sie zitterte.

Sie wollte weinen.

Etwas in ihr hatte einfach nachgegeben. Sie wollte die Augen schließen und einfach alles wie einen bösen Traum verschwinden lassen.

Dann hörte sie diese Stimme in ihrem Kopf, die Stimme ihrer Mutter. Sie seufzte. Ihre Mom hatte alle ihre Sätze mit einem Seufzen angefangen, besonders wenn sie mit Yvonne sprach. Süße, hör mir zu. Hör gut zu, wie du noch nie zuvor zugehört hast. Dieses Mal hast du dich in eine wirklich schlimme Klemme gebracht. Dir etwas zu wünschen und dich in dieses chaotische Rattennest zurückzuziehen, dass du deinen Geist nennst, wird dich hier nicht herausbringen. Du musst dich der unangenehmen Realität dieser Situation stellen. Jemand dort draußen will dir wehtun, dich quälen, dich vielleicht sogar umbringen. Du musst handeln. Du musst ein großes Mädchen sein, dich zusammenreißen und etwas tun. Niemand außer dir kann dir helfen.

Yvonne nickte, als wäre ihre Mom bei ihr. Es war wie damals, als sie in Justice beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Ihre Freundinnen hatten sie dazu angestiftet, hatten sie herausgefordert, den Lipgloss mitzunehmen. Sie tat es und wurde erwischt. Die Geschäftsführerin brachte Yvonne in ihr Büro. Sie durfte ihre Mutter anrufen, bevor die Polizei kam. Und als Yvonnes Mutter das tränenreiche Geständnis ihrer Tochter am Telefon hörte, seufzte sie – natürlich – und sagte: Oh, du dummes, dummes Mädchen. Du hast dich selbst in diese Lage gebracht und musst dir jetzt selbst helfen. Ich kann es nicht. Sag ihnen, warum du es getan hast, wie du darauf gekommen bist. Sag ihnen die Wahrheit. Das tat Yvonne, und vielleicht war die Geschäftsführerin von ihrer Aufrichtigkeit gerührt, denn sie ließ sie gehen. Keine Polizei. Nur eine strenge Warnung, sich aus dem Laden fernzuhalten und nachzudenken, bevor sie handelte.

Und das Ganze wegen eines Lipgloss für fünf Dollar.

Yvonne wusste jedoch, dass ihre Mom recht hatte. Sie musste sich auf irgendeine Art aus dieser Lage befreien. Sie hatte die Schlüssel immer noch in der Hand, der Schlüssel, mit dem sie zugestoßen hatte, klemmte immer noch fest zwischen ihrem Zeige- und Mittelfinger. Jetzt klebte etwas Feuchtes und Schleimiges daran, aber sie weigerte sich, darüber nachzudenken.

Sie drückte den Schlüssel gegen die Reißverschlusslasche und zog mit aller Kraft. Der Reißverschluss senkte sich langsam. Sie bekam ihn bis fast zu ihrer Taille herunter, dann drehte sie vor Panik durch, wand und krümmte sich, bis sie sich befreien konnte und durch nassen, mit Blättern bedeckten Humus kroch, wobei sie einen Bovist-Pilz unter ihrem Knie zerquetschte.

Aber sie war frei.

Sie war frei.

Wie ein ängstliches Tier blickte sie sich um. Sie konnte niemanden sehen, keine unmittelbare Bedrohung. Okay, okay. Sie wartete. Lauschte. Sie spannte sich an, strengte all ihre Sinne an und suchte nach verdächtigen Anzeichen, dass sie beobachtet wurde. Zufrieden stand sie auf. Sie befand sich in einer Art von Schlucht, ein Hügel erhob sich vor ihr. Er war mit gelben Blättern bedeckt, über ihr standen ein paar zerzauste Bäume. Die Luft war feucht und kühl. Der Schlüssel war noch in ihrer Faust, als Waffe bereit. Hinter ihr verlief ein kleiner Bach, dahinter ragte ein Wald auf. Er wirkte dunkel und bedrohlich.

Den Hügel hinauf, Liebes. Sieh dir an, wo du bist. Das ist der erste Schritt.

Sie schluckte trocken, wollte aus dem Bach trinken, um ihre brennende Kehle zu befeuchten, doch sie fing an, den Hügel zu erklimmen. Er war rutschig. Sie kletterte auf allen vieren hinauf.

Sie würde es schaffen.

Sie würde es irgendwie schon schaffen.

Siehst du, Mom? Ich bin nicht völlig nutzlos, wie du gedacht hast.

Aber, Junge, das war eine gewagte Aussage. Ihre Mutter war nie mit ihren Lebensentscheidungen, ihren Freizeitaktivitäten, ihren Liebhabern und ihrer Weltsicht einverstanden gewesen. Zur Hölle, sie hatte sogar etwas gegen ihr Hauptfach, Englische Literatur, gehabt. Um Himmels willen, Yvonne, was willst du damit anfangen? Warum bist du nicht mehr wie deine Freundinnen? Ja, warum hatte sie als Hauptfach nicht Chemietechnik gewählt, wie Emma, oder Krankenpflege, wie Steph, oder Physiotherapie, wie Chloe? Weil sie nicht wie sie war, und ihre Freundinnen waren nicht wie Yvonne. Sie sagte ihrer Mom, dass sie eine bedeutende Schriftstellerin, Lektorin oder Lehrerin werden könnte. Das ist toll, Süße, aber um diese Dinge zu erreichen, müsstest du den Ehrgeiz haben, mehr zu tun, als high zu werden, zu lesen, fernzusehen und diesen Snapchat-Unsinn zu machen. Nein, ihre Mutter wollte und konnte so viele Dinge nicht verstehen. Sie war taff und praktisch, hatte aber so viele Träume wie ein Stein.

Was zur Hölle ist denn das?

Yvonne erreichte den Kamm des Hügels, schob sich so leise sie konnte durch das Buschwerk, bis sie zu einem offenen, grasbewachsenen Pfad kam, der von hohen Eichen gesäumt war. Sie war vorsichtig und bewegte sich leise. Dann sah sie, was hinter einem der Bäume stand.

Ein Käfig.

Es war ein verfluchter Käfig. Die Art von Käfig, in die man in alten Filmen Affen oder Bären sperrte. Er war ungefähr eineinhalb Meter hoch und auch nicht sehr viel breiter. Er sah alt aus, die Stäbe waren verrostet, als wäre er lange Zeit den Elementen ausgesetzt gewesen.

Sie blinzelte.

Etwas war darin.

Sieh nicht hin, warnte sie sich selbst. Das ist Teil von dem, was immer das hier ist. Teil dieses kranken Spiels, in dem du gefangen bist. Sieh nicht hinein.

Doch sie musste nachschauen, denn was war, wenn eins der Mädchen darin war, genauso gefangen gehalten wurde wie sie in dem Leichensack? Yvonne ignorierte die Alarmglocken, die leise in ihrem Kopf klangen und ging hinüber. Sie sah eine kleine Gestalt, zusammengerollt, das Gesicht von ihr abgewandt.

Ein Kind.

Nur ein Kind.

Sie war sicher, dass es ein kleiner Junge war.

Ein widerlicher, barbarischer Gestank stieg von ihm auf, als hätte er sich in Tierkadavern gerollt.

Er war schmutzig und stank, lag nackt und zitternd im Käfig. Sein Haar war lang und verfilzt, seine Haut dunkel vor eingedrungenem Schmutz, Spuren getrockneten Bluts, zahllosen Kratzern und Prellungen. In seinem Haar waren Zweige und Blätter.

Ein wildes Kind?

War es das, was er war?

»Geht es dir gut?«, frage Yvonne, weil sie das Gefühl hatte, etwas sagen, sich nach seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden erkundigen zu müssen, obwohl sein Zustand diese Frage absurd wirken ließ.

Der Junge zuckte beim Klang ihrer Stimme zusammen, als wäre er getreten worden. Er drehte sich um, sein Gesicht war zum größten Teil von seinem langen, strähnigen Haar bedeckt. Um seinen Mund herum glänzte es schmierig, so als hätte er auf Fleisch gekaut. Seine Augen waren riesig und dunkel und schimmerten merkwürdig, wie die eines Hundes.

Sein Anblick und wie er sie ansah, ließ Yvonne innerlich erschauern. Sie wollte weglaufen. Die Augen des Jungen blinzelten nicht. Er gab eine Art Wimmern von sich, das erneut eher nach einem Hund als nach einem menschlichen Wesen klang.

»Geht es dir gut?«, fragte sie wieder.

Es wirkte, als wollte er sie anlächeln, aber stattdessen wurde daraus ein wildes Grinsen, bei dem er lange, gelbe Zähne zeigte, zwischen denen schwarze Rückstände steckten. Seine Lippen zogen sich von den Zähnen zurück und er machte ein knurrendes Geräusch, das sie ein paar Schritte zurücktaumeln ließ.

Dann warf er sich gegen die Gitterstäbe und schnappte wie ein wildes Tier nach ihr, wobei seine Haut sich zu kräuseln schien.

Wäre er nicht im Käfig gewesen, da war sie sich sicher, hätte er sich auf sie gestürzt, ihr die Kehle aufgerissen und glücklich und gierig ihr Blut geleckt, so wie eine Katze Milch aus einer Schüssel trinkt.

Er streckte eine Hand aus, langte mit schwarzen, schartigen Nägeln nach ihr, knurrte und zischte.

Yvonne wich zurück, halb laufend, halb stolpernd. Erst jetzt bemerkte sie, dass es noch andere Käfige gab und in jedem war ein Kind, Jungen und Mädchen … aber alle von ihnen waren unzivilisiert und rau, wie dieser Junge, wilde Wesen, die knurrten und ihre Zähne entblößten, und sie mit gelben Augen anstarrten.