5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Marah Woolf

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Never without a book: Das magische Flüstern! Nachdem Lucy erfuhr, dass Nathans Großvater der Kopf eines Bundes ist, der seit Jahrhunderten Bücher ausliest, um sie vor dem Missbrauch der Menschheit zu schützen, lüftet Nathan das Geheimnis: Sie ist die letzte Nachfahrin eines Geschlechts, das die Bücher beschützen und den Menschen zugänglich machen will. Und nur mit ihm ist ihr die Stärke gegeben, das Vermächtnis der Hüterinnen zu erfüllen. Doch ihnen bleibt nicht viel Zeit. Unglaublich spannende Geschichte mit bibliophilem Thema!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Marah Woolf

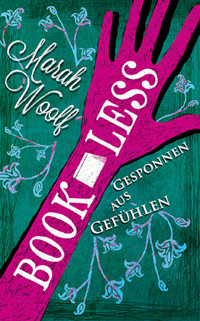

Bookless. Gesponnen aus Gefühlen

Weitere Bücher von Marah Woolf

MondSilberLicht

MondSilberZauber

MondSilberTraum

MondSilberNacht

FederLeicht. Wie fallender Schnee

FederLeicht. Wie das Wispern der Zeit

FederLeicht. Wie der Klang der Stille

FederLeicht. Wie Schatten im Licht

FederLeicht. Wie Nebel im Wind

BookLess. Wörter durchfluten die Zeit

BookLess. Ewiglich unvergessen

GötterFunke. Liebe mich nicht

GötterFunke. Hasse mich nicht

Als Emma C. Moore

Finian Blue Summers

Zum Anbeißen süß

Zum Vernaschen zu schade

Cookies, Kekse, Katastrophen

Himbeeren im Te

Erdbeeren im Schnee

Lebkuchen zum Frühstück

Zimt, Zoff und Zuckerstangen

Über die Autorin:

Marah Woolf wurde 1971 in Sachsen-Anhalt geboren, wo sie auch heute noch mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und einer Zwergbartagame lebt. Sie studierte Geschichte und Politik und erfüllte sich mit der Veröffentlichung ihres ersten Romans 2011 einen großen Traum. Mittlerweile sind die MondLichtSaga und die BookLessSaga vollständig erschienen. Die FederLeichtSaga wird eine siebenteilige Serie.

Im Herbst 2017 erscheint mit GötterFunke. Hasse mich nicht, Band 2 der GötterFunkeSaga im Handel.

Marah Woolf

BooklessSaga

Teil II

Bookless. Gesponnen aus

Gefühlen

Roman

Deutsche Erstausgabe Dezember 2013

Copyright © Marah Woolf, Magdeburg

Umschlaggestaltung: Carolin Liepins

Alle Rechte, einschließlich die des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

Impressum:

IWD, Hasselbachplatz 3, 39104 Magdeburg

Facebook: Marah Woolf

Blog: www.marahwoolf.com

Twitter: MondSilberLicht

Instagram: marah_woolf

Pinterest: Marah Woolf

Für jeden Einzelnen von Euch

als Dankeschön dafür,

dass Ihr meine Bücher liebt

Prolog

Die Finsternis lag um Lucy wie ein waberndes Tuch, sie wickelte sie ein und nahm ihr den Atem. Panisch suchte sie den konturlosen Raum ab, um ihren Blick irgendwo zu verankern. Ihr Herz raste, als sich in der Schwärze, die sie umgab, etwas zu formieren begann. Kälte durchdrang die dünne Decke, in die sie eingewickelt war, und stach in ihre Haut. Weißer Dunst stieg in feinen Wölkchen zwischen ihren Lippen empor.

Nebelhafte Gestalten schritten auf sie zu. Sie traten an das Bett und umzingelten sie. Lucy wollte schreien, doch nicht das leiseste Geräusch verließ ihre Kehle. Sie kamen immer näher. Trotz ihrer Panik registrierte sie, dass die durchscheinenden Wesen aus Buchseiten bestanden. Es mussten Hunderte beschriebener Seiten sein, die in unterschiedlichster Größe und Beschaffenheit sanft vor sich hinblätterten. Das vertraute Papier strafte den grauenhaften Anblick Lügen. Manche der Seiten waren eingerissen, vergilbt oder verbrannt. Manche wirkten wie frisch gedruckt. Selbst die Gesichter der Wesen bestanden aus winzigen Blättern. Deutlich sah Lucy nachtschwarze Augen und offene Mundhöhlen darin. Verschlissene papierene Mäntel hüllten die Wesen ein. Das Blättern der Seiten verursachte keinerlei Geräusch. Stille umgab die Gestalten, vollständige Stille.

Das Grauen, das Lucy bei dem Anblick der Wesen durchfloss, war nicht in Worte zu fassen. Was immer diese Kreaturen waren, sie meinten es nicht gut mit ihr, das spürte sie bis in die letzte Faser ihres Körpers.

»Das ist nicht wirklich«, murmelte sie, und der Klang ihrer Stimme schien eigenartig fremd. Der Drang aufzuspringen wurde übermächtig. Doch eine unbekannte Kraft nagelte sie auf dem Bett fest. Die Furcht machte sie bewegungslos. Aus schmalen Schlitzen musterte sie die gelbgrauen Gestalten. Skelettartige Finger fuhren durch die Luft und griffen nach ihr. Dann hörte sie Stimmen.

»Du wirst uns nicht entkommen. Wir werden dich bestrafen«, flüsterte eins der Ungeheuer in ihr Ohr.

1. Kapitel

Mit einem Schrei fuhr Lucy hoch und sah sich angsterfüllt um. Sie war allein in einem Zimmer, das durch gleißendes Licht erhellt wurde. Kaltes Licht, das den bevorstehenden Winter ankündigte. Schmerz schoss durch sie hindurch, als sie versuchte, sich zu bewegen.

Ein Traum, es war nur ein Traum, dachte sie erleichtert und sah sich um. Kahle Wände und der Geruch von Desinfektionsmitteln umfingen sie. Das musste ein Krankenzimmer sein. Wie war sie hierhergekommen? Sie betrachtete ihre bandagierten Hände und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, aber in ihrem Kopf war nur Watte.

Vor der Tür erklang ein Geräusch, und die Klinke wurde heruntergedrückt. Sie erblickte Colins Schulter, mit der er die Tür aufstieß. Als er sich zu ihr umwandte, sah sie, dass er ein Tablett auf den Händen balancierte.

»Sorry, Prinzessin. Ich dachte, du schläfst länger. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, als du aufgewacht bist. Ich wollte etwas zu trinken für uns holen.«

Er ließ sich auf dem Stuhl neben Lucy nieder und stellte das Tablett auf das Nachtschränkchen neben dem Bett.

Lucy roch den verlockenden Duft frisch gebrühten Kaffees. Sie schluckte und spürte einen scharfen Schmerz in ihrem Hals. Colin reichte ihr ein Glas Wasser. Vorsichtig trank sie. Die Kühle tat ihrer geschundenen Kehle gut.

Dann räusperte sie sich. »Was genau ist passiert, Colin?«

»Woran erinnerst du dich?«, stellte er eine Gegenfrage.

»Madame Moulin – sie wollte mich abholen«, kam es stockend über ihre Lippen. »Aber ich hatte das Medaillon im Archiv vergessen. Ich musste zurück und …« Lucy hielt inne. »Die U-Bahn …« Sie konnte nicht weitersprechen.

Colin nahm ihre Hand in seine und wartete geduldig, bis tröpfchenweise die Erinnerungen zurückkamen.

»Sie war plötzlich nicht mehr da«, sagte Lucy verwundert. »Ich habe es nicht mal bemerkt. Erst als die Frau neben mir anfing zu schreien, sah ich ihren Schal am Boden liegen.«

Lucy schwieg und sah forschend in Colins Gesicht. So gern hätte sie einen Funken Hoffnung gesehen.

Ernst sah er sie an. »Sie war sofort tot.« Sein Daumen strich über ihren verbundenen Handrücken. »Sie hat nichts gespürt.«

Wie konnte er das wissen?, fragte Lucy sich.

»Sind die Bücher in Sicherheit? Sie dürfen Nathan nicht in die Bibliothek lassen«, platzte es aus ihr heraus.

Colin betrachtete sie sorgenvoll. »Es ist alles in Ordnung, Lucy. Eine Menge Leute kümmern sich um die Bücher. Mach dir keine Sorgen. Du musst nur gesund werden.«

»Ich kann nicht tatenlos hier herumliegen. Ich muss etwas tun. Ich darf ihm die Bücher nicht überlassen.«

»Wovon redest du?« Verständnislos sah er sie an.

»Das Feuer, das war sein Werk. Das war kein normaler Brand. Es hat mich gejagt.«

»Das glaubst du doch selbst nicht.«

Lucy seufzte. »Ich habe doch versucht, es dir zu erklären. Das, was mit Madame Moulin und den Büchern passiert ist, war kein Zufall. Das waren sie. Nathan und sein Großvater.«

»Wie kommst du auf den Unsinn? Es hat gebrannt, ja, aber weshalb sollten Nathan oder sein Großvater Feuer in dem Archiv legen?«

»Verstehst du nicht?«, begann sie. »Ich habe mich geweigert, gemeinsam mit Nathan die Bücher auszulesen. Die Bücher haben mich um Hilfe gebeten. Ich soll ihnen helfen, Nathan und seinen Großvater zu stoppen. Madame Moulin wollte mich fortbringen, deshalb musste sie sterben, und dann wollten sie mich töten. Die Bücher haben geschrien. Sie haben um ihr eigenes und um mein Leben gekämpft. Sie wollten nicht zulassen, dass das Feuer mich tötet. Sie haben sich für mich geopfert.« Sie schluchzte und wusste selbst, wie verrückt und hysterisch sie klang. »Ich konnte sie nicht davon abhalten. Sie hätten das nicht tun dürfen, nicht für mich. Es war meine Aufgabe, sie zu schützen. Ich kann sie nicht im Stich lassen.«

Lucy schmiegte sich weinend in Colins Arm, und er hielt sie fest.

»Lucy«, sagte er. »Du stehst unter Schock. Es sind nur Bücher. Du bist wichtiger.«

»Es sind nicht nur Bücher, Colin.« Sie versuchte, sich zu beruhigen. Colin reichte ihr ein Taschentuch, und sie putzte sich die Nase. Colin musste verstehen, warum sie das hier tun musste. Er war der einzige Mensch, dem sie vertraute. »Wenn ein Mensch ein Buch liest, schenkt er diesem ein Stück von sich selbst – einen winzigen Traum, eine Erinnerung, einen Wunsch. Die Seele jedes Buches wird gespeist aus den Sehnsüchten und Begierden der Menschen, die es lesen. Und wenn ein Buch so grausam ums Leben kommt, dann geht dies unwiederbringlich verloren.«

Die Bücher hatten sie gebeten, ihnen zu helfen, aber stattdessen hatte sie ihren Vernichter direkt zu ihnen geführt. Sie musste das wiedergutmachen.

»Du glaubst mir doch, Colin, oder?«, fragte sie zaghaft.

Er nickte und strich ihr sanft über die Wange.

»Wir finden einen Weg, damit alles wieder in Ordnung kommt. Uns wird schon etwas einfallen. Aber du solltest trotzdem mit Nathan sprechen.«

Lucy glaubte, sich verhört zu haben. Wütend funkelte sie ihren Freund an. »Hast du nicht begriffen, was ich gesagt habe? Er ist an allem schuld. Er hat mich belogen und betrogen. Er wollte mich für seine Zwecke benutzen. Ich wäre gestorben, wenn die Bücher mich nicht beschützt hätten«, fügte sie hinzu. »Ich dachte, ich bedeute ihm etwas.« Ein bitteres Lachen verließ ihre geschundene Kehle. »Stattdessen hat er versucht, mich umzubringen.«

»Lucy. Sieh mich an! Hör mir zu!« Colin schüttelte sie sacht. Verwirrt hielt sie inne.

»Es war nicht so, wie du denkst. Du hast dich da in etwas hineingesteigert. Nathan hat das Feuer nicht gelegt.«

»Wer sonst?«, fragte sie empört. »Niemand anders hatte einen Grund.«

»Aber er war es nicht«, sagte Colin noch einmal.

»Nicht?«, flüsterte sie.

»Er hat dich gerettet. Wäre er nicht gewesen, wärst du verbrannt.«

Ungläubig blickte Lucy ihren besten Freund an.

»Das kann nicht sein«, widersprach sie nach einer Weile. »Weshalb hätte er das tun sollen? Ich bin ihnen im Weg. Sie wollten mich umbringen, genau wie Vikar Ralph und Madame Moulin. Ihnen ist jedes Mittel recht.«

Colin nippte an seinem Kaffee. »Wenn Nathan nicht gewesen wäre, würdest du hier nicht liegen. Ich schwöre es dir. Genau so war es. Die Feuerwehr hat sich geweigert, hinunterzugehen. Alles stand in Flammen. Sie konnten nicht mehr zu dir vordringen. Er hat dich gerettet. Er hätte mit dir verbrennen können. Es war ihm egal.«

»Dann wird er einen guten Grund gehabt haben«, fuhr Lucy Colin wütend an. Sie konnte das nicht glauben.

Colin stellte die Tasse zurück auf das Tablett. »Okay«, lenkte er ein. »Wir besprechen das ein anderes Mal. Es ist besser, du ruhst dich jetzt aus.«

Eine Krankenschwester betrat den Raum und musterte Colin vorwurfsvoll. »Sie regen sie zu sehr auf«, sagte sie mit strenger Miene. »Ich muss Sie bitten, zu gehen.«

Colin lächelte sie an. »Nur einen Moment noch, bitte.«

Die Schwester nickte und machte sich an Lucys Tropf zu schaffen. »Ich gebe Ihnen etwas, damit Sie schlafen können«, erklärte sie.

Colin bettete Lucy sanft auf das Kissen und strich ihr das wirre Haar aus dem Gesicht.

»Du musst mir glauben«, sagte er eindringlich.

Lucys Augenlider senkten sich bereits. Trotzdem versuchte sie, den Kopf zu schütteln.

»Wir reden später. Ich bleibe hier«, sagte er.

Lucy drehte den Kopf zum Fenster. Warum log er sie an? Tränen tropften auf das weiße Kissen. Colin gab ihr einen Kuss auf die Stirn, zog die Decke über ihre Schultern, nahm seinen Kaffeebecher und verließ das Zimmer.

Er musste Nathan anrufen, dachte Colin. Er hatte es ihm versprochen.

Langsam wählte er dessen Nummer. Es würde Nathan nicht gefallen, was er ihm zu sagen hatte.

»Kann ich zu ihr?«, fragte dieser statt einer Begrüßung.

»Sie will dich nicht sehen.«

»Hast du ihr erzählt, dass ich sie gerettet habe?«

»Natürlich. Aber das spielt für sie keine Rolle. Sie gibt dir die Schuld am Tod von Madame Moulin und am Tod der Bücher.«

»Hat sie das gesagt?«

»Denkst du, ich lüge dich an?«

Nathan schwieg am anderen Ende.

»Ich bin nicht derjenige von uns, der sie belogen hat«, sagte Colin. »Du hättest ihr von Anfang an die Wahrheit sagen sollen. Was würdest du an ihrer Stelle jetzt glauben?«

»Sie ist in dem Krankenhaus nicht sicher«, erwiderte Nathan, ohne auf diesen Vorwurf einzugehen. »Mir wäre es lieber, wenn ich sie fortbringen könnte.«

»Was meinst du damit: nicht sicher? Das ist ein Krankenhaus.«

Nathan antwortete nicht.

»Dann stimmt es, was Lucy gesagt hat? Dein Großvater ist für das Feuer verantwortlich?«, fragte Colin, jedes Wort mit Bedacht wählend. Er hätte Lucy glauben müssen, schalt er sich. Wenn sie wirklich weiterhin in Gefahr war … Er verbot sich, diesen Gedanken weiterzudenken. Welche Optionen hatte er schon, Lucy zu schützen?

»Du dürftest das alles gar nicht wissen, Colin«, unterbrach Nathan seine Gedanken. »Es ist gefährlich. Lucy hätte es dir nie erzählen dürfen.«

»Irgendjemandem musste sie sich anvertrauen, und du stehst gerade ganz unten auf ihrer Liste. Sie glaubt, du und dein Großvater, ihr steckt unter einer Decke.«

»Ich kann es ihr nicht verdenken. Aber jetzt musst du sie überzeugen, mit mir zu gehen.« Nathan Stimme klang flehend. Konnte jemand so gut lügen?

»Das wird sie niemals tun«, sagte Colin. »Du musst ihr Zeit lassen. Ich bleibe bei ihr, versprochen. Ich passe auf sie auf.«

»Du liebst sie, oder?«, fragte Nathan unerwartet.

»Wie ein Bruder, Nathan.« Colin grinste in sich hinein. »Nur wie ein Bruder. Ich bin der Letzte, auf den du eifersüchtig sein musst, das kannst du mir glauben. Für mich wäre sie viel zu schade.«

»Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt.«

Colin zuckte mit den Achseln, obwohl er sich bewusst war, dass Nathan das nicht sehen konnte. Dann trank er einen Schluck kalten Kaffee und fragte: »Wie lautet dein Plan?«

»Ich bin bei meinem Großvater«, verriet Nathan, und bei Colin gingen alle Alarmglocken an. »Ich muss herausfinden, was er vorhat.«

»Aber er wird wissen, dass du Lucy gerettet hast. Ich an seiner Stelle würde mich fragen, warum. Er hatte entschieden, dass sie sterben soll. Er wird nicht gerade begeistert sein.« Colin schauderte bei seinen eigenen Worten.

»Da hast du recht«, antwortete Nathan. »Aber er braucht mich. Ich bin sein Erbe. Er wird mich bestrafen, wenn er es für richtig hält. Aber ohne mich ist der Bund nichts.«

»Ich hoffe, du weißt, was du tust.«

»Lass das nur meine Sorge sein. Pass du auf Lucy auf, das ist das Wichtigste.«

»Das mache ich.« Colin legte auf und blickte der Krankenschwester entgegen, die auf ihn zukam.

»Die Besuchszeit ist vorbei. Ich muss Sie bitten, zu gehen.«

Colin zögerte. Er durfte Lucy nicht allein lassen. Das hatte er Nathan versprochen. Andererseits hatte er kaum eine Wahl.

»Sie ist bei uns in guten Händen«, versicherte ihm die Schwester, der sein besorgter Blick nicht entgangen war. »Dank des Schlafmittels wird sie vor morgen früh nicht aufwachen.«

»Ich setze mich unten in die Lobby.« Er kramte nach einem Stift und einem Zettel. »Wenn etwas Ungewöhnliches passiert, dann rufen Sie bitte an.«

Die Schwester grinste verschmitzt. »Hier passiert nie etwas Ungewöhnliches.«

»Einmal ist immer das erste Mal«, orakelte Colin.

Nathan stand aufrecht vor seinem Großvater im Salon des Stadthauses.

Batiste war wütend, so wütend, wie er ihn noch nie erlebt hatte. Während er tobte, wurde Nathan selbst immer ruhiger. Wenn er seinem Großvater erklärt hatte, weshalb er Lucy gerettet hatte, würde dieser ihn verstehen. Nur leider ließ dieser ihn nicht zu Wort kommen. Aber das hatte er erwartet.

»Was hast du dazu zu sagen?«, blaffte Batiste und verstummte endlich.

»Ich glaube, deine Entscheidung, Lucy zu töten, war falsch. Lebend ist sie nützlicher für uns.« Seine Stimme zitterte nur ein ganz klein wenig. Er war sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Jetzt musste er nur noch Batiste davon überzeugen.

Dessen Hals färbte sich rot, doch bevor er wieder zum Schreien ansetzte, sprach Nathan bereits weiter.

»Wir brauchen sie für den Bund«, erklärte er schnell. »Wenn Lucy uns vertraut, werden wir die Hüterin ein für alle Mal zurückholen. Ich dachte, das wäre auch dein Ziel.«

Batiste kniff die Augen zusammen und schwieg eine ganze Weile. »Deshalb hast du dein Leben aufs Spiel gesetzt und sie aus dem Feuer geholt?«

»Das Risiko war es wert.« Nathan machte eine wegwerfende Handbewegung, ohne den Blick von seinem Großvater abzuwenden. »Dafür ist sie mir zu Dank verpflichtet. Meinst du nicht?«

Batistes Lippen verzogen sich zu einem zynischen Lächeln, das Nathan erwiderte. Er stand auf und klopfte seinem Enkel auf die Schulter.

»Das hätte ich dir nicht zugetraut, Nathan. Nein, wirklich nicht.« Batiste humpelte zum Fenster. Seine Hunde folgten ihm auf dem Fuße.

»Ich weiß«, antwortete dieser.

»Das nächste Mal sagst du mir Bescheid, wenn du so einen Alleingang planst. Verstanden?« Batiste fand zu seinem gewohnten Befehlston zurück.

»Sicher, Großvater«, erwiderte Nathan. »Wenn du mit mir gesprochen hättest, wäre es einfacher gewesen. Wir sollten besser zusammenarbeiten.«

»Wir werden sehen«, antwortete Batiste ausweichend.

»Ich bin jetzt ein Perfectus. Ich werde dein Nachfolger sein«, erinnerte Nathan ihn. »Es ist an der Zeit, dass du mir mehr vertraust.«

»Vielleicht hast du recht«, erwiderte Batiste.

»Gut, dann werde ich ihr morgen einen Besuch abstatten, wenn du nichts dagegen hast.«

»Sirius wird dich begleiten«, forderte Batiste.

Er traute ihm immer noch nicht. Nathan ballte verärgert die Hände zu Fäusten. Was sollte er noch tun, um sich seinem Großvater zu beweisen? »Das ist keine gute Idee. Sie hat ihn gesehen. Sie weiß, was er getan hat.«

Batiste runzelte nachdenklich die Stirn, bevor er einlenkte. »Meinetwegen. Überzeuge sie davon, mit uns zu kommen. Beaufort ist kein geduldiger Mensch und ich auch nicht.«

»Ja, Großvater.«

Als Lucy am nächsten Morgen erwachte, erschien ihr die Umgebung vertrauter. Das Hämmern in ihrem Schädel war einem dumpfen Schmerz gewichen. Allerdings störte jetzt ein schwarzer Fleck die eintönige weiße Atmosphäre des Krankenzimmers.

Auf dem Stuhl neben ihrem Bett saß Nathan. Er verbarg sein Gesicht in den Händen und verharrte dort völlig regungslos. Seine Haare waren untypisch zerzaust, als hätte er sie gerauft.

Ein Keuchen entrang sich ihrer Kehle. Der Schmerz in ihrem Kopf pulsierte. Lucy presste die verbundenen Finger gegen die Schläfen.

Nathan sah auf und betrachtete sie schweigend. Der Blick seiner dunklen Augen drang direkt in ihr Herz. Dann griff er nach ihrer Hand. »Lucy«, sagte er. »Ich habe schon befürchtet, du schläfst ewig.« Seine Lippen zauberten ein Lächeln auf sein ebenmäßiges Gesicht.

Sie zog ihre Hand fort. Sie durfte sich von dem sanften Klang seiner Worte nicht täuschen lassen und von seinem Lächeln schon gar nicht. Seine Wut über ihre Weigerung, mit ihm zusammenzuarbeiten, war ihr noch allzu gegenwärtig. Sie rief sich seine Worte ins Gedächtnis. Es ist unsere Aufgabe, Lucy. Und ich möchte, dass du mir hilfst, sie auszuführen. Die Menschen wissen großartige Bücher, großartige Worte und Gedanken kaum mehr zu schätzen. Vielleicht müssen wir die Bücher heute nicht mehr vor der Kirche und den Mächtigen dieser Welt schützen, aber vor den Unwissenden, den Ignoranten und vor der Dummheit. Seine nachtschwarzen Augen hatten bei diesem Appell gefunkelt, und Lucy hatte Angst bekommen vor der Leidenschaft für diese Mission, die darin aufgeflackert war. Jetzt verbarg er sein wahres Wesen wieder hinter einer sorgsam gehüteten Maske. Sie würde er damit nicht mehr täuschen. Er hatte genug Unheil angerichtet.

Sie hoffte, er spürte nicht, wie groß ihre Furcht vor ihm war. Sie rückte von ihm fort. »Verschwinde«, krächzte sie, nicht sicher, ob er das Wort hatte verstehen können. Ihre Stimme klang merkwürdig. Panisch suchten ihre Augen nach dem Notrufknopf. Es musste einen geben. Doch selbst wenn sie ihn fand, würde sie mit ihren umwickelten Händen nicht danach greifen können. Sie räusperte sich und versuchte es noch einmal. In ihrem Hals brannte ein Feuer. »Verschwinde«, brachte sie deutlicher hervor.

Doch er schüttelte den Kopf.

Sie versuchte, ihre Hände zu Fäusten zu ballen, aber die Verbände hinderten sie daran. Sollte sie schreien? Wer hier würde ihr schon glauben? Die Ärzte würden sie für verrückt erklären. Am liebsten hätte sie geweint, wenn es denn etwas genützt hätte. Wie hatte sie nur so blauäugig sein können? Jetzt war sie verantwortlich für den Tod eines Menschen und den von Hunderten von Büchern.

»Ich werde nicht gehen, bevor ich dich nicht in Sicherheit gebracht habe«, sagte Nathan sanft und rückte näher an das Bett heran.

Lucy lachte hart auf. Das Geräusch, das über ihre Lippen kam, war weit davon entfernt, wie ein Lachen zu klingen. Sicherheit – allein das Wort aus seinem Mund war purer Hohn.

»Geh jetzt! Ich will dich nie wiedersehen. Du hast mich benutzt«, flüsterte sie.

»Ich weiß«, antwortete Nathan. »Und es tut mir leid. Lass es mich wiedergutmachen. Allein hast du keine Chance. Du musst dir von mir helfen lassen. Du musst mir vertrauen.«

Seine Eindringlichkeit brachte Lucys Überzeugung ins Wanken. Seine Stimme und sein Blick – so vertraut und doch so fremd – verwirrten sie. Sie dachte an den Moment, als dieser Blick sie das erste Mal gestreift hatte. An den Moment, als seine Hände sie das erste Mal berührt hatten. Genauso schnell, wie dieser Gedanke gekommen war, schüttelte sie ihn ab.

»Geh einfach«, bat sie. »Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Das ist vorbei.«

»Du solltest ihr den Gefallen besser tun, Nathan«, erklang Colins Stimme.

Er stand an der Tür, und Lucy fragte sich, wo er die ganze Zeit gewesen war. Nun erschien er ihr wie ein rettender Engel. Dankbar lächelte sie ihn an.

»Ich glaube, es ist besser so«, setzte Colin hinzu.

Nathan nickte und stand auf. Kurz wechselten die beiden jungen Männer einen Blick, dann vergrub Nathan seine Hände in den Taschen seiner Hose und verschwand.

Lucy biss sich auf die Lippen, um ihr erleichtertes Aufschluchzen zu unterdrücken.

Colin trat zu ihr und setzte sich auf den Rand des Bettes. Er nahm sie in seine Arme, und sie verbarg ihr Gesicht an seiner Brust. Beruhigend strich er ihr übers Haar.

»Es wird alles gut«, flüsterte er. Seine Worte klangen nicht überzeugend. Als ob er ihnen Nachdruck verleihen wollte, zog er sie fester an sich.

Minutenlang saßen sie da. Das Beben in Lucy ließ nach, aber trotzdem weigerte sie sich, den Kopf von Colins Brust zu heben. Sie wusste nicht, was jetzt aus ihr werden sollte. Sie wusste nicht, was sie tun konnte, um den Büchern zu helfen. Noch nie in ihrem Leben hatte sie sich so allein und verraten gefühlt.

2. Kapitel

Die Perfecti hatten sich im Salon des Londoner Stadthauses versammelt. Batiste de Tremaine hatte nicht vor, viel Zeit bis zu seinem nächsten Schachzug verstreichen zu lassen, erkannte Nathan, deshalb war er in London geblieben und hatte sogar Sofia herbeordert. Kerzenleuchter tauchten den Raum in geheimnisvolles Licht. Die weiße Bluse der Haushälterin aus Cornwall war der einzige helle Fleck zwischen den schwarzen Gestalten. Miss Hudson war seinem Großvater offensichtlich nicht vertrauensvoll genug. Sofias vorwurfsvoller Blick traf Nathan. Er zuckte mit den Achseln und wandte sich ab. Er fragte sich, womit er diesen Blick verdient hatte. Sie hatte sich nie in seine Ausbildung zum Perfectus eingemischt. Es dürfte sie nicht überraschen, dass er in die Fußstapfen seines Großvaters trat.

Batiste humpelte ihm entgegen und legte ihm einen Arm um die Schultern. »Komm zu uns«, sagte er vertraulich. »Ich bin dabei, alle über die jüngsten Ereignisse zu informieren.«

Nathan sah seinen Großvater an. Weshalb war ihm so daran gelegen, vor den anderen Mitgliedern des Bundes Zusammenhalt zu demonstrieren?

»Sir Beaufort ist überaus glücklich, dass du seine Braut gerettet hast«, sagte dieser da.

Das dunkle Lachen der anwesenden Männer erfüllte den Raum. Nathan löste sich unauffällig von seinem Großvater.

»Ich habe den Herren berichtet, dass die Kleine eine echte Wildkatze ist. Aber ich werde sie zu zähmen wissen. Sie wird dem Bund eine angemessene Erbin schenken. Eine Erbin, die sich den Zielen des Bundes unterordnen wird.«

Nathan entging der höhnische Blick nicht, mit dem Sir Beaufort ihn bei diesen Worten bedachte. Beide hatten ihre letzte Begegnung nicht vergessen. Wenn er sich vorstellte, wie der fast vierzigjährige Mann seine Hände auf Lucys Körper legte, wurde ihm übel. Er würde alles in seiner Macht Stehende tun, um das zu verhindern.

Die Männer nahmen an der gedeckten Tafel Platz, und Batiste de Tremaine erhob sein Glas. »Ich möchte mit Ihnen auf meinen Enkel anstoßen. Er hat bewiesen, dass er ein würdiger Nachfolger ist.«

Ernst erwiderte Nathan die Blicke der um ihn Versammelten. »Ich werde die Ziele des Bundes stets über alles stellen. Wir sind nicht uns verpflichtet, sondern unseren Vor- und Nachfahren.«

»In diesem Sinne.« Batiste hob sein Glas und trank einen Schluck des dunkelroten Getränks.

Das Essen wurde schweigend eingenommen. In Nathan machte sich Unruhe breit. Es würde nicht lange dauern, bis jemand eine Frage nach seinem weiteren Vorgehen stellte.

Fieberhaft überlegte er, was er antworten sollte. Sein Zusammentreffen mit Lucy im Krankenhaus war nicht ermutigend gewesen. Wahrscheinlich stand sie noch unter Schock. Morgen wollte er sie wieder besuchen, dann würde sie ihm dankbar sein, weil er sie gerettet hatte. Sie würden in Ruhe miteinander reden, und er konnte ihr die Beweggründe seines Tuns darlegen. Außerdem musste er ihr klarmachen, dass sie seines Schutzes bedurfte. Er sah sich um und fragte sich, wo die Hunde seines Großvaters waren. Normalerweise wichen sie nicht von seiner Seite.

»Wie lange wird es dauern, bis Sie die Kleine überzeugt haben?«, unterbrach Sir Beaufort Nathans Gedanken. »Ich bin nicht gewillt, viel länger zu warten. Das Mädchen muss endlich wissen, wo ihr Platz ist. Sie hat eine Aufgabe für den Bund und meine Familie zu erfüllen. Ich kann gern selbst dafür sorgen, dass sie erfährt, wo sie hingehört.«

Nathan sah den Mann gleichmütig an. »Wir sollten es nicht überstürzen«, antwortete er. »Sie wird Zeit brauchen.«

Beaufort musterte ihn mit versteinerter Miene.

»Ich muss mit ihr zusammenarbeiten«, setzte Nathan nach. »Und sie soll es freiwillig tun. Sonst hat ihre Arbeit keinen Wert für uns, das wissen Sie so gut wie ich.«

Batiste mischte sich in die Unterhaltung ein. »Sir Beaufort, wir sollten Nathans Rat folgen. Ich glaube, er weiß am besten, wie er das Mädchen dazu bekommt, sich uns anzuschließen.«

Beaufort nickte steif und wandte sich einem anderen Gespräch zu.

»Trotzdem will ich in Zukunft derartige Alleingänge nicht mehr erleben«, zischte Batiste Nathan zu.

»Das hast du mir bereits gesagt, Großvater«, erwiderte Nathan. »Wenn du erlaubst, würde ich mich gern zurückziehen.«

Batiste musterte ihn abschätzend. »Geh in dich und überleg, was das Beste für den Bund ist.«

Nathan neigte leicht seinen Kopf und stand auf. Keine Sekunde länger hätte er es mit Beaufort an einem Tisch ausgehalten.

Er ging in sein Zimmer und warf sich auf das schmale Bett. Hier hatte er mit Lucy noch vor wenigen Tagen gelegen. Was wäre eigentlich passiert, wenn es nicht bei den unschuldigen Küssen geblieben wäre? Er schob den Gedanken von sich. Sie war nicht für ihn bestimmt. Wenigstens an diesem Grundsatz musste er festhalten. Er zog das Medaillon, das er Lucy abgenommen hatte, aus der Hosentasche und ließ es vor seinem Gesicht baumeln. Dafür hatte sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt? Behutsam klappte er es auf und betrachtete die Gesichter ihrer Eltern. Lucy sah ihrer Mutter sehr ähnlich. Das Bild war wahrscheinlich der Grund, weshalb sie so an dem Schmuckstück hing. Er klappte das Medaillon zu, stand auf und fragte sich, wann seinem Großvater das Fehlen des Briefes auffallen würde.

Draußen war es dunkel. Durch die Scheiben drang nur das Licht der Straßenlaternen. Es hinderte Lucy daran, einzuschlafen. Sie richtete sich auf. Mitsamt der Infusionsvorrichtung, die neben ihrem Bett stand, bewegte sie sich langsam zur Toilette. Sie betrachtete ihr Gesicht. Aus dem Spiegel schaute sie eine Fremde an. Ihre Augen waren rot geweint, und Brandblasen zierten ihre Wangen. Die Salbe, die darauf getupft worden war, machte das Bild noch gruseliger. Sie ging zurück zum Bett und griff nach dem Wasserglas, das auf dem Nachtschränkchen stand.

Vor ihrer Tür hörte sie leise Schritte und Stimmen. Sicherlich waren es die Nachtschwestern, die regelmäßig nach ihr schauten. Sie legte sich wieder hin, doch der Schlaf erlöste sie nicht von der Flut der Gedanken in ihrem schmerzgeplagten Kopf. Was sollte sie tun? Je länger sie darüber nachdachte, umso verworrener wurden ihre Ideen. Sie durfte nicht noch jemanden in Gefahr bringen. Madame Moulin und der Vikar waren tot. Sie wollte nicht auch noch Colin verlieren. Nathan hatte recht gehabt. Sie hätte Colin die Geschichte nicht erzählen dürfen. Jetzt war es zu spät für diese Einsicht. Er wusste bereits zu viel. Womöglich war es das Beste, wenn sie aus London verschwand. Die Frage war nur, wohin? Sie hatte weder die nötigen finanziellen Mittel noch Familie oder Freunde, bei denen sie unterschlüpfen konnte. Und sie durfte die Bücher nicht enttäuschen. Es musste ihr gelingen, sie vor Nathans Zugriff zu retten. An welcher Stelle war ihr Leben so kompliziert geworden? Fragen über Fragen galoppierten durch ihr Gehirn. Warum hatte Nathan sie gerettet? Wie hatten er und sein Großvater überhaupt erfahren, dass Madame Moulin sie hatte fortbringen wollen? Wie war dieses verdammte Feuer entstanden? Je mehr sie darüber nachdachte, umso sicherer wurde sie, dass alles nur ein Ablenkungsmanöver gewesen war. Batiste und Nathan hatten niemals vorgehabt, sie umzubringen. Sie wollten ihr einen Schrecken einjagen und sie zwingen, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Nur Madame Moulin war ihnen im Wege gewesen. Jetzt, da sie tot war, war Lucy auf sich allein gestellt. Wenn Nathan es mit seiner Rettungsaktion geschafft hätte, ihr Vertrauen zu erobern, hätten die beiden leichtes Spiel gehabt. Lucy spann diese Überlegung weiter. Womöglich hatten sie damit gerechnet, dass sie Nathan vor lauter Dankbarkeit keinen Wunsch mehr abschlug. Wut wallte in ihr auf. Hatte er sie deshalb auch geküsst? Was hatte er sich dabei gedacht? Die arme dumme Waise ist Wachs in meinen Händen, wenn ich sie auf meinen Armen durch das Feuer trage? Wie einfältig sie gewesen war. Wie hatte sie nur auf ihn hereinfallen können? Hinter seiner schönen Fassade verbarg sich die Seele eines Teufels. Sie hätte es wissen müssen. Hatte sie denn nichts aus ihren Büchern gelernt? Waren es nicht immer die gleichen Männer, die Mädchen wie sie um den Finger wickelten, um ihnen einen Dolch ins Herz zu stoßen? Das würde ihr nicht noch einmal passieren, schwor sie sich. Er hatte sie genarrt, und sie hatte einen hohen Preis dafür bezahlt. Noch einmal würde ihm das nicht gelingen.

Lucy schloss die Augen. Sie musste aufhören, darüber nachzugrübeln, befahl sie sich. Sie musste wieder zu Kräften kommen, wenn sie gegen Nathan und seinen Großvater kämpfen wollte. Aber an Schlaf war nicht zu denken. Ein Gefühl drohender Gefahr bemächtigte sich ihrer. Minuten vergingen, in denen Lucy die Tür ihres Zimmers nicht aus den Augen ließ. Es würde etwas geschehen, das spürte sie deutlich. Etwas, das schlimmer war als das Feuer. Sie war hier nicht mehr sicher. Hilfe suchend tastete sie nach dem Medaillon an ihrem Hals. Es war nicht dort. Das durfte nicht sein! Sie sprang auf und riss sich dabei den Infusionsschlauch aus dem Arm. Der Schmerz ließ sie schwindeln. Sie drückte mit den Fingern auf die Wunde, aus der das Blut herauslief. Dann zog sie hektisch die Schubfächer des Nachtschränkchens auf: gähnende Leere. Das Medaillon musste doch irgendwo sein. Sie lief zum Schrank und schüttelte ihre dreckigen Sachen aus, in der Hoffnung, dass das Medaillon herausfiel. Doch nur Ruß legte sich als feiner schwarzer Film auf den blank gescheuerten Fußboden. Lucy fühlte sich wie betäubt. Wankend ging sie zum Bett zurück.

Nur um das Schmuckstück zu holen, war sie in die Bibliothek gegangen. Seinetwegen war Madame Moulin gestorben, so viele Bücher waren Opfer der Flammen geworden, und nun war es fort. Nathan musste es gestohlen haben. Vielleicht war das der einzige Grund, weshalb er sie gerettet hatte. Womöglich wollten er und sein Großvater lediglich in den Besitz des Schmuckstückes gelangen. Was würde er damit tun? Würde das Medaillon ihm Einlass in die Geschichte der Hüterinnen gewähren? Würde er es zerstören, wenn es ihm nicht zeigte, wonach er verlangte? Sie hatte nicht gut genug darauf aufgepasst, warf sie sich vor. Sie hatte versagt. Wieder einmal. Wütend schlug sie auf das Bettzeug und verzog im selben Augenblick das Gesicht. Sie brauchte dringend ein Schmerzmittel und am besten noch eine Schlaftablette. Morgen konnte sie weitersehen. Das hier war ein Krankenhaus. Was sollte ihr hier geschehen? Ihre Nerven waren einfach völlig überreizt.

Der lange, hellgrün gestrichene Flur, der sich vor Lucy ausdehnte, war menschenleer. Aus dem Raum auf der gegenüberliegenden Seite drangen Stimmen zu ihr. Dort bekam sie sicher die Tabletten, die sie brauchte, und konnte nachfragen, ob jemand etwas über den Verbleib ihres Medaillons wusste. Womöglich bewahrte man die Wertsachen der Patienten separat auf. Das hoffte sie jedenfalls. Sie sah auf den Verband an ihrer Hand, der voll von getrocknetem Blut war, das aus der Wunde in ihrer Armbeuge gelaufen war. Sie musste aussehen wie ein Zombie. Leise ging sie auf das Schwesternzimmer zu und spähte durch das gläserne Fenster. Was sie sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren.

Ein ihr nur zu gut bekannter riesiger, schwarz gekleideter Mann beugte sich über eine der Frauen, die dort vor einem Monitor saß. Er versetzte ihr einen Schlag gegen den Hals, und sie sank auf dem Tisch zusammen. Lucy biss in den Verband ihrer Hand, um nicht zu schreien.

Der zweite massige Mann drehte die andere Schwester in ihrem Stuhl zu sich herum. Lucy sah das Entsetzen in deren Gesicht.

»In welchem Zimmer liegt Lucy Guardian?«, fragte er.

Die junge Frau starrte ihn an wie ein verängstigtes Kaninchen.

»Sag schon!« Er schüttelte sie unsanft.

Der Blick der Frau glitt zu der Glasscheibe, die das Zimmer vom Flur trennte. Der Mann bemerkte es nicht. Lucy blickte ihr flehend in das angstverzerrte Gesicht.

»Zimmer 316«, hörte sie die Frau sagen. Ein kurzer Schlag, und auch sie wurde ohnmächtig.

Lucy drückte sich in eine Türnische und versuchte, ihren Atem zu kontrollieren. Sie waren auf der Suche nach ihr. Ihr ungutes Gefühl hatte sie nicht getrogen. Batiste de Tremaine ließ ihr nicht die kleinste Verschnaufpause. Die Tür des Schwesternzimmers ging auf. Einer der Männer trat heraus, dicht gefolgt vom zweiten. Sie blickten sich kurz im Flur um. Lucy drückte sich noch tiefer in die Türnische, ihr stockte der Atem. Sie durften sie auf keinen Fall sehen!

Die Männer stürmten in die andere Richtung davon. Viel Zeit blieb ihr nicht, bis sie herausfanden, dass das die falsche Nummer gewesen war. Lucy rannte in ihr Zimmer. Das dumpfe Pochen in ihrem Schädel ignorierte sie. Sie riss ihre Jeans und ihre Jacke aus dem Schrank und stieg umständlich hinein. Dann zog sie ihre Turnschuhe an und öffnete die Tür.

Die beiden Gorillas waren nicht zu sehen. Wohin sollte sie sich wenden? Der Aufzug schied aus, er lag in der falschen Richtung. Sie würde den beiden direkt in die Arme laufen. Lucys Blick glitt suchend den Flur entlang. Es musste ein Treppenhaus geben. Sie entdeckte das Schild am anderen Ende des langen Gangs. Sie mobilisierte all ihre Kraftreserven und sprintete los. Als sie die Tür zum Treppenhaus aufriss, wandte sie sich kurz um. Einer der Männer bog um die Ecke. Er sah sie und brüllte auf. Lucy zögerte keine Sekunde und verschwand hinter der Tür. Ihre Lunge stach in ihrer Brust. Lange hielt sie dieses Tempo nicht durch. Sie sprang die Treppe mehr hinunter, als dass sie lief. Hoffentlich brach sie sich nicht die Beine. Über sich hörte sie die Tür in den Angeln quietschen und gegen die Wand donnern. Da war jemand sehr wütend. Stampfende Schritte jagten hinter ihr her. Sie waren zu nah. Wo sollte sie hin? Lucy riss eine Tür auf, die in den Wirtschaftstrakt des Krankenhauses führte. Große Wäschekarren säumten den Gang. Doch sie boten ihr keinen Schutz. Das surrende Geräusch von Waschmaschinen war zu vernehmen. Panisch blickte sie sich um. Arbeitete hier auch jemand? Sie rannte den Gang entlang und rüttelte an verschiedenen Türen. Alle waren verschlossen. Ihre einzige Möglichkeit war die Laderampe, die sie am Ende des Weges ausmachte. Wenn sie es aus dem Krankenhaus heraus schaffte, war ihre Chance, den Verfolgern in der Dunkelheit zu entkommen, deutlich größer.

Mit letzter Kraft schlitterte sie auf den Ausgang zu. Da kam ihr einer der Verfolger mit einem fiesen Lächeln auf den Lippen auf der Rampe entgegen. Lucy prallte zurück. Hektisch wandte sie sich um, doch aus der Richtung, aus der sie gekommen war, schlenderte der andere Hüne auf sie zu. Sie hatten sie eingekreist. Sie fühlte sich wie die Maus in der Falle. Es gab keinen Ausweg. Aber Lucy war nicht bereit, aufzugeben. Ihre Beine zitterten vor Anstrengung. Grinsend näherten sich die Männer. Sie mussten sich sehr sicher sein, dass sie nicht mehr entkommen konnte. Lucy spannte ihren Körper. Sie hatte nur eine winzige Chance. Der Mann, der die Rampe heraufgekommen war, hatte sie erreicht. Lucy holte Schwung und schlug ihm ihren Handballen mit voller Wucht unter seine breite Nase.

Der Kerl schrie auf und taumelte zurück. Ihr wurde schwarz vor Augen. Die Brandwunden und ihr Handgelenk schmerzten höllisch. Der Mann hinter ihr hatte sich fluchend in Bewegung gesetzt. Sie holte mit dem Fuß aus und trat dem Mann zwischen die Beine. Dass sie in ihrem Zustand zu solch einem Kraftakt in der Lage war, verwunderte sie selbst. Vermutlich verlieh ihr die Todesangst diese ungeahnten Fähigkeiten. Fluchend krümmte der Mann sich auf dem Boden. Lucy zitterte vor Erschöpfung, der Adrenalinstoß hielt sie nicht mehr lange auf den Füßen. Die Nachwirkungen des Feuers gewannen wieder die Überhand. Doch Lucy hatte keine Wahl. Sie rannte über den dunklen Wirtschaftshof des Krankenhauses. Wie befürchtet, kümmerte der zweite Verfolger sich nicht um seinen Kumpan, sondern folgte ihr. Sie bog um eine Ecke und erkannte erleichtert in einiger Entfernung den Haupteingang des Krankenhauses. Leider wirkte er um diese Zeit gottverlassen. Egal, dort musste jemand sein. Jemand, der ihr half.

Das Taxi fuhr in dem Moment vor, in dem Lucy an dem Eingang anlangte. Ein älterer Herr saß auf der Rückbank und zahlte gemächlich. Sie riss die Tür des Wagens auf.

»Schnell, ich muss hier weg«, schrie sie den Mann an, der erschrocken zusammenzuckte.

»So eilig wird es ja nicht sein, junge Dame.«

Lucy sah den bulligen Typ näher kommen. »Doch, das ist es.« Sie zerrte den alten Mann mehr aus dem Auto, als ihm dabei behilflich zu sein, auszusteigen.

Dann ließ sie sich auf den Sitz fallen und zog die Tür zu. Ihr Verfolger hatte sein Tempo erhöht. Nur noch wenige Meter trennten sie voneinander.

Sofia blickte ihrem Mann in die blauen Augen. Harold und sie saßen am Küchentisch in dem Londoner Stadthaus. Sofia fühlte sich immer unwohl hier. Doch sie konnte schlecht ablehnen, wenn Batiste de Tremaine befahl, Miss Hudson zur Hand zu gehen. »Wir hätten es Nathan längst erzählen müssen«, sagte sie mit fester Stimme. »Es war ein Fehler, ihm die Wahrheit vorzuenthalten.«

Harold zuckte mit den Schultern und schwieg, wie er es in unangenehmen Situationen oft zu tun pflegte.

»Wir haben getan, was wir konnten«, erwiderte er nach einer Weile, als die Stille drückend wurde. »Wir hätten alles verloren, wenn sein Großvater es herausgefunden hätte. Wärst du bereit gewesen, dein Zuhause aufzugeben? Batiste de Tremaine hätte uns fortgejagt. Wir hätten den Jungen allein lassen müssen.«

Sofia nickte traurig. »Trotzdem hat er ein Recht auf die Wahrheit gehabt«, flüsterte sie.

Vielleicht war es gut, dass sie jetzt in Nathans Nähe war.

»Er wird die Wahrheit früh genug erfahren, Sofia. Du hast dir so viel Mühe mit seiner Erziehung gegeben. Er ist nicht wie sein Großvater. Du hättest ein eigenes Kind nicht mehr lieben können. Er wird nicht dieselben Fehler begehen.«

»Aber er tut es schon«, widersprach Sofia ihrem Mann aufgebracht. »Ich dachte immer, wir hätten noch Zeit, bis er zum Perfectus geweiht würde. Du hast seinen Blick nicht gesehen, als ich ihm vor der Weihe sagte, dass es nicht recht sei, was er tut. Einen Moment hatte ich Angst, er würde direkt zu seinem Großvater gehen und ihm davon erzählen. Es war ein Fremder, der mich ansah.«

»Du musst achtsam sein«, beschwor ihr Mann sie. »Er ist und bleibt ein de Tremaine. Trotz allem. Wir können seine Bestimmung nicht ändern.«

»Sein Vater konnte es«, brauste Sofia auf. »War er etwa mutiger als Nathan?«

»Und was hat es ihm gebracht?«, fragte Harold zurück.

Sofia drehte das Weinglas nervös in der Hand. Ja, was hatte es Nathans Vater gebracht? Diese Frage hatte sie sich selbst immer und immer wieder gestellt. Dachte er manchmal an den Sohn, den er verloren hatte? Wünschte er sich, er könnte die Zeit zurückdrehen? Hatte er ein schlechtes Gewissen, seinen Sohn in den Fängen seines Vaters zurückgelassen zu haben?

»Wir haben versprochen, uns um ihn zu kümmern«, flüsterte sie nach einer Weile.

»Und das haben wir, so gut wir konnten«, tröstete sie ihr Mann.

»Weshalb habe ich dann das Gefühl, versagt zu haben? Was, wenn er dem Mädchen etwas antut? Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr etwas zustößt.«

»Das wird es nicht, da bin ich sicher. Nathan ist ein guter Junge. Er wird wissen, was recht ist.«

»Aber du hast doch gehört, worüber er und sein Großvater gesprochen haben«, widersprach Sofia. »Das war eindeutig, oder willst du behaupten, ich habe es falsch verstanden? Du musst mir nichts vormachen. Sie werden das Mädchen nicht in Ruhe lassen.« Sofia erhob sich und lief aufgeregt in der Küche auf und ab. »Können wir denn nichts unternehmen? Können wir das Mädchen nicht warnen? Es muss etwas geben.

Kennst du ihren Namen?«

Harold verneinte.

Plötzlich blieb Sofia stehen und schlug sich mit der Hand an die Stirn. »Natürlich«, sagte sie. »Die Bibliothek. Das Mädchen arbeitet in der Bibliothek.«

Harold nickte ergeben. Wenn seine Frau sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, ließ sie sich nur schwer davon abbringen. Wäre sie anders, dann hätten sie das Haus der de Tremaines bereits vor vielen Jahren verlassen.

»Ich rufe morgen dort an«, sagte Sofia.

»Das ist keine gute Idee«, versuchte Harold, sie zur Vernunft zu bringen. »Wir sollten uns nicht weiter einmischen.«

Sofia überhörte die flehenden Worte ihres Mannes.

»Natürlich geht uns das was an. Nathan darf sich nicht in ein Monster verwandelt wie sein Großvater. Diese Sache hat bereits zu viel Leid verursacht.«

»Du wirst nicht nachgeben, oder? Selbst wenn ich dich darum bitte«, fragte Harold seine Frau.

Sie schüttelte den Kopf.

»Dann bitte ich dich nicht«, sagte er in einem Ton, der keinen Widerspruch mehr duldete. »Du wirst niemanden anrufen.«

Er stand auf und verließ den Raum.

3. Kapitel

»Fahren Sie«, kreischte Lucy. »Los.«

Der Fahrer ließ die Türschlösser zuschnappen und gab Gas. Ihr riesenhafter Verfolger packte den Türgriff, und Lucy erwartete beinahe, dass die Autotür aus der Verankerung riss. Doch der Wagen machte einen Satz und fuhr los. Lucy drehte sich um und sah in ein wutverzerrtes Gesicht.

»Soll ich die Polizei rufen?«, fragte der Taxifahrer. Sein linkes Augenlid zuckte nervös.

Polizei? Was sollte sie denen sagen? »Nein. Vielen Dank. Das ist nicht nötig. Es ist nur ein Spiel.«

»Dafür klang es wirklich echt. Sind Sie Schauspielerin?«

Lucy nickte und starrte durch die Rückscheibe nach draußen.

Der Mann stand im Licht der Straßenlaterne und sah ihnen nach. Dann setzte er sich langsam in Bewegung. Lucy wollte gerade aufatmen. So würde er sie nicht einholen.

In diesem Moment geschah etwas Grauenvolles. Lucy traute ihren Augen nicht. Der Mann, oder sollte sie lieber sagen, das Wesen, krümmte sich zusammen und verschwamm vor ihren Augen. Kurze Zeit später rannte an seiner Stelle ein Hund dem Taxi hinterher. Es war dieselbe schwarze Kreatur, die sie vor wenigen Tagen unter ihrem Fenster gesehen hatte.

»Haben Sie ein Handy?«, fragte Lucy den Fahrer. Der wies mit dem Kopf in die Mittelkonsole. Er war ziemlich jung und sah mittlerweile regelrecht begeistert aus. Vermutlich glaubte er tatsächlich, in einem Film gelandet zu sein.

Hektisch wählte sie Colins Nummer. »Colin«, schrie sie in den Hörer. »Sie sind hinter mir her. Ich komme nach Hause. Ich weiß sonst nicht, wohin. Bitte, bitte, komm runter!«

»Lucy, beruhige dich«, sagte Colin. »Wo bist du? Warum bist du nicht mehr im Krankenhaus?«

»Das erkläre ich dir gleich«, sagte sie atemlos und unterdrückte ein Schluchzen. »Ich habe kein Geld.«

»Ich warte unten auf dich«, antwortete Colin beruhigend. »Gleich bist du in Sicherheit.«

Lucy nickte nur und umklammerte das Handy noch, als Colin längst aufgelegt hatte.

»Fahren Sie schneller«, forderte Lucy den Fahrer tonlos auf, ohne die Augen von dem Tier zu lassen. »Fahren Sie schneller.«

»Ich tue mein Bestes, aber ich muss mich an die Vorschriften halten, sonst verliere ich meine Lizenz.«

Lucy traute sich nicht, ihn auf den schwarzen Höllenhund aufmerksam zu machen, der ihrem Wagen nachsetzte. Auf Dauer konnte er es unmöglich schaffen, dem Taxi in dieser Geschwindigkeit zu folgen. Im Grunde hatte er es auch gar nicht nötig. Er wusste, wo sie wohnte. Ihr wurde heiß und kalt. Skeptisch betrachtete der Fahrer die blutigen Verbände.

»Wie heißt der Film?«, fragte er, als er den Wagen anhielt. Colin riss bereits die Tür auf und drückte ihm ein paar Pfundnoten in die Hand.

Lucy sprang aus dem Auto. »Komm«, schrie sie und rannte mit ihm zum Eingang ihres Hauses. Der schwarze Schatten tauchte am Ende der Straße auf. Er schien seine Geschwindigkeit noch zu verdoppeln, als er sie zum Eingang rennen sah. Sie öffnete die Tür, stieß Colin hinein und schlug sie hinter sich zu. Etwas Schweres krachte gegen das Holz, das zum Glück nicht nachgab. Erschrocken sah Colin Lucy an. »Was war das?«

»Das glaubst du mir nie«, antwortete sie, ohne ihre angstgeweiteten Augen von dem Türblatt zu nehmen, das von der Erschütterung nachbebte.

Jules und Marie kamen die Treppe heruntergelaufen. Wieder donnerte es gegen die Tür.

»Was ist das für ein Lärm?«, fragte Marie ihrerseits.

»Hat das Taxi dich bis in den Flur gefahren?«, mutmaßte Jules.

»Das erzählt sie euch gleich.« Colin scheuchte die Mädchen nach oben und verschloss sorgfältig die Wohnungstür.

»Dafür bist du uns eine Erklärung schuldig«, forderte Marie. Sie schüttelte ihre blonden Locken: »Tauchst hier mitten in der Nacht auf …«

Lucy antwortete nicht, sondern lehnte sich an die Wand und atmete tief durch. Sie schloss die Augen und wartete, bis die Anspannung nachließ.

Jules packte sie und verfrachtete sie auf einen Stuhl in der Küche. Tiger sprang auf ihren Schoß und kuschelte sich ein. Lucy vergrub ihre Fingerspitzen in seinem Fell.

»Trink was«, forderte Jules und stellte ein Glas vor ihr ab.

Lucy schüttelte sich, als der scharfe Whisky ihre Kehle hinunterrann.

»Hab dich nicht so«, sagte ihre Freundin. »Das weckt im Nu deine Lebensgeister. Was tust du hier? Du gehörst in dein Bett ins Krankenhaus. Abgesehen davon siehst du aus, als hättest du ein Gespenst gesehen, und deine Verbände sind hinüber. Die müssen wir neu machen.«

Tatsächlich merkte sie erst jetzt, wie ihre Hände brannten. Sie hatte sie benutzt, als wären sie nicht bereits völlig lädiert. Nur ihre Fingerkuppen guckten unversehrt heraus.

Colin kam in die Küche zu den Mädchen. »Er ist weg.«

»Wer?«, fragte Jules, doch Colin ignorierte die Frage.

Er setzte sich Lucy gegenüber. »Was ist passiert?«, fragte er.

»Sie sind im Krankenhaus aufgetaucht. Ich wollte nach meinem Medaillon fragen, da habe ich sie gesehen. Sie haben eine der Schwestern bewusstlos geschlagen und die andere gefragt, in welchem Zimmer sie mich finden. Sie hat mich durch die Scheibe gesehen und ihnen eine falsche Nummer gesagt. Danach haben sie auch diese ausgeknockt. Es war schrecklich. Somit hatte ich jedoch einen Vorsprung und konnte fliehen. Aber es war so knapp. Ich wusste nicht, dass ich so schnell laufen kann.«

»Ich verstehe kein Wort«, sagte Marie. »Wer sind sie?«

Lucy wechselte einen Blick mit Colin.

»Ich bin da in etwas Merkwürdiges reingeraten.« Sie malte Kreise auf die Tischplatte. »Es ist gefährlich, und es ist besser, wenn ihr nichts darüber wisst.«

Jules machte es sich ihr gegenüber gemütlich. »Vergiss es, Lucy. Du erzählst uns auf der Stelle, was los ist. Wir können auf uns selbst aufpassen.« Ihr Blick schwenkte zu Colin, als erwartete sie von ihm Unterstützung. »Endlich passiert mal was Spannendes.«

»Wenn Colin Bescheid weiß, wollen wir es auch wissen«, unterstützte Marie die Forderung ihrer Freundin.

»Mit den Leuten ist nicht zu spaßen«, wandte Lucy ein. »Sie haben das Feuer gelegt, in dem ich fast verbrannt bin.«

Marie riss die Augen auf. »Das ist Quatsch, Lucy. Niemand konnte im Archiv ein Feuer legen. Schuld war ein Kabelbrand. Das hat die Feuerwehr festgestellt. Die Technik da unten ist total marode.«

Lucy schüttelte den Kopf. »Nein, das waren sie.«

»Jetzt erzähl schon«, forderte Jules. »Du kommst uns sowieso nicht davon.« Sie goss Whisky in drei weitere Gläser und knallte eins vor Colins Nase auf den Tisch. Überrascht sah dieser auf.

»Sag du auch mal was«, fauchte Jules ihn an.

Doch Lucy nickte bereits resigniert. »Aber ich habe euch gewarnt«, sagte sie und wickelte den blutigen Verband ihrer rechten Hand ab, unter dem ihr Mal zum Vorschein kam. Obwohl die Hand rundherum Spuren der Verbrennungen aufwies, war das Mal selbst unversehrt.

Fasziniert betrachteten Marie und Jules das Zeichen, das Lucy bisher so sorgfältig vor ihnen verborgen hatte.

»Dieses Buch habe ich schon immer auf meinem Handgelenk«, begann sie. »Früher nahm ich an, es wäre eine Tätowierung. Aber seit Kurzem hat es ein Eigenleben entwickelt.« Lucy blickte in verständnislose Augen. »Es ist ein bisschen verrückt, aber ich habe mir diese Geschichte nicht ausgedacht.«

Und dann erzählte sie von den Büchern und den Stimmen, die sie hörte. Sie schilderte ihren Freundinnen, wie sie herausgefunden hatte, dass die Bücher mit ihr sprachen und sie um Hilfe gebeten hatten. Sie berichtete von den leeren Büchern und von den vergessenen Texten. Sie ließ sich weder von den erstaunten Ausrufen noch von den skeptischen Blicken unterbrechen. Sie beschrieb, wie sie versucht hatte, weitere leere Bücher zu finden, wie sie Nathan ins Vertrauen gezogen hatte, weil es ihr so natürlich erschien. Sie redete und redete. Sie erzählte von den Katharern und dem Bund, dem Nathan angehörte, und von den Drohungen, die Batiste ausgestoßen hatte. Sie ließ weder den Mord an Vikar McLean noch den Unfall Madame Moulins aus, der kein Unfall gewesen war. Völlig erschöpft beschrieb sie zuallerletzt das Feuer, in dem sie beinahe umgekommen wäre.

»Ich weiß nicht, weshalb Nathan mich aus dem Feuer geholt hat. Ich habe keine Ahnung, wie das Feuer entstanden ist. Aber es war Nathans Werk und das seines Großvaters. Da bin ich sicher. Sie wollten unbedingt, dass ich für sie und den Bund arbeite. Als ich nicht dazu bereit war, versuchten sie, mich zu töten. Genau wie Vikar McLean und Madame Moulin. Selbst in dem Krankenhaus war ich nicht sicher vor ihnen.« Sie nahm noch einen Schluck von dem Whisky und verzog das Gesicht. Immerhin wärmte er sie von innen. »Als das Taxi losfuhr, versuchte der Mann, der mich verfolgte, die Tür aufzureißen. Es gelang ihm nicht, und dann … verwandelte er sich plötzlich.«

Der Unglaube war ihren Freunden ins Gesicht geschrieben.

»Ich hab mir das nicht eingebildet. Er verwandelte sich in einen Hund. In den Hund, der mir gefolgt ist«, flüsterte sie, als befürchtete sie, wenn sie zu laut spräche, würde das Untier in ihrer Küche auftauchen. »Ich habe noch nie so etwas Gruseliges gesehen.«

»Lucy, so etwas gibt es nicht, höchstens im Film. Das muss eine Einbildung gewesen sein oder eine Halluzination«, sagte Jules. »Wahrscheinlich sind das Nebenwirkungen von den Medikamenten, die sie dir gegeben haben.«

Marie nickte, anscheinend froh, dass Jules eine Erklärung lieferte.

»War das derselbe Hund, der an der U-Bahn gestanden hat?«, fragte Colin, ohne auf Jules’ Einwurf einzugehen.

Diese schnaubte empört.

»Ich denke schon«, antwortete Lucy und wandte sich zu Jules. »Du musst mir nicht glauben«, sagte sie. »Aber ich weiß genau, was ich gesehen habe. Ich wünschte, es gäbe eine andere Erklärung.« Sie verstummte.

Während ihrer Erzählung hatte sie die abgewickelte Binde vollständig zerrupft. Ohne ein weiteres Wort stand Jules auf und holte einen frischen Verband aus dem Bad, um ihn Lucy anzulegen. Die Wunde in der Armbeuge blutete längst nicht mehr. Behutsam reinigte Jules Lucys Arm von dem getrockneten Blut. Als das Schweigen ihrer Freundinnen anhielt, stieg Verzweiflung in Lucy auf. Sie hatte es geahnt. Die Geschichte war zu irrsinnig, um sie Unbeteiligten zu erzählen.

»Sagt doch etwas«, bat sie.

Marie stieß ihren Atem aus. »Das ist abgefahren, Lucy. Das musst du zugeben.«

Lucy nickte. »Deshalb wollte ich es euch auch nicht sagen.«

»Wenn wir dir die Geschichte glauben, Lucy«, warf Marie ein, »dann bedeutet das, dass Batiste de Tremaine für mehrere Morde verantwortlich ist. Das ist eine unglaubliche Anschuldigung. Der Mann ist am King’s College eine Legende.«

»Du wusstest das alles natürlich längst?«, wandte Jules sich an Colin und bedachte ihn mit einem vorwurfsvollen Blick.

Abwehrend hob der die Arme und lächelte sie entschuldigend an. »Auch erst seit vorgestern. Lucy hat es mir erzählt, als ich ihr und Madame Moulin gefolgt bin. Ich habe sie von der Unfallstelle weggebracht und bin mit ihr zur Bibliothek gefahren. Deshalb war ich da, als das Feuer ausbrach.«

»Lucy?«, fragte Marie eindringlich. »Ich möchte dir wirklich glauben. Bitte sag, dass du dir das nicht ausgedacht hast.«

Lucy war kurz davor, in ihr Zimmer zu laufen und sich unter ihrer Decke zu verkriechen. Wenn sie an der Stelle ihre Freundinnen wäre, würde sie so einer Geschichte Glauben schenken? Vermutlich nicht.

Als ob Marie ihr Vorhaben ahnte, hielt sie Lucys Hände fest und sah ihr in die Augen. »Es war richtig, uns alles zu erzählen. So können wir dir helfen.«

Colin machte sich am Wasserkocher zu schaffen und stellte kurz darauf eine dampfende Tasse Kaffee vor Lucy ab.

»Wir sollten einen Plan schmieden«, verkündete er. »Dieser mysteriöse Bund wird dich nicht bekommen.«

»Ihr solltet das nicht auf die leichte Schulter nehmen«, ermahnte Lucy ihre Freunde.

»Sie sind gefährlich.«

»Lass uns über Nathan reden«, unterbrach Jules sie, ohne auf ihre Worte einzugehen. »Warum sollte er dich nur aus Berechnung retten?«

»Er hat mich die ganze Zeit belogen«, sagte Lucy aufgebracht.

»Niemand wollte dich aus dem Archiv holen«, warf Jules ein. »Die Feuerwehr weigerte sich, jemanden runterzuschicken. Und dann kam er, durch den Qualm, der aus der Eingangstür drang, die Treppe hinuntergelaufen und hielt dich im Arm. In einem Film hätte ich geheult.« Marie blickte Lucy verklärt an, die nur ein Kopfschütteln für sie übrighatte.

Colin nickte. »Er hatte Angst, dass du stirbst. Das konnte man deutlich sehen.«

Lucy schnaubte. »Angst. Er hat mit seinem Großvater einen Plan ausgeheckt, um mich dadurch an sich und den Bund zu binden.«

»Wenn wir davon ausgehen, dass diese Geschichte stimmt.« Die Zweifel in ihrer Stimme waren nicht zu überhören. »Was hast du jetzt vor?«, fragte Jules und wandte sich damit praktischen Themen zu. »Was hast du für Alternativen?«

Lucy atmete tief durch.

»Im Grunde habe ich nur eine«, sagte sie dann. »Ich will die Bücher, die sie noch nicht in ihren Besitz gebracht haben, schützen und die gestohlenen zurückholen. Ich muss Philippas Vermächtnis erfüllen und den Bund daran hindern, noch mehr Bücher zu stehlen«, erklärte sie. »Das muss ein Ende haben.«

Ihre Freunde blickten sie schweigend an.

»Das ist ein großes Ziel«, warf Jules ein. »Wenn es diesen Bund so lange gibt, musste er sich im Laufe der Zeit vieler Feinde erwehren. Wie willst du etwas schaffen, was niemandem vorher gelungen ist?« Skeptisch sah sie ihre Freunde der Reihe nach an. »Es wäre besser, du hältst dich da raus«, setzte sie hinzu. »Besser und sicherer.«

»Ich muss es wenigstens versuchen.« Mutlosigkeit ergriff sie. Jules hatte recht. Und trotzdem musste sie es tun.

Colin sah sie zweifelnd an. »Du solltest deine Ziele nicht zu hoch stecken, Prinzessin«, bemerkte er. »Ich schlage für den Anfang vor, dass wir dich in Sicherheit bringen.«

»Ich soll mich vor diesen Verbrechern verstecken?« Lucy warf ihm einen wütenden Blick zu. »Wie stellst du dir das vor? Was wird aus meinem Leben? Meinem Studium? Euch?«

Colin ließ sich von ihrem Wutausbruch nicht beeindrucken. »Du könntest im Ausland studieren«, schlug er vor.

»Ach ja? Und wer soll das bezahlen?«, fragte sie sarkastisch.

»Ich kann meinen Dad bitten«, warf Jules ein. »Er macht das gern. Darum brauchst du dich nicht zu sorgen.«

»Ihr spinnt doch. Dann bin ich total allein. Irgendwo, ohne euch«, setzte sie hinzu.

»Uns wirst du nicht los, Süße«, tröstete Marie sie, aber in ihren Augen schimmerten Tränen. »Es wäre das Beste.«

Verzweifelt schüttelte Lucy den Kopf.

»Wir müssen verschiedene Optionen durchgehen. Niemand zwingt dich zu diesem Kampf«, beruhigte Colin sie. »Und versuche nicht, die Jeanne d’Arc der Bücher zu werden. Ich lasse nicht zu, dass dieser verrückte Bund dich um die Ecke bringt.«

»Wir sollten das strategisch angehen«, sagte Jules und enthob Lucy damit einer Antwort. Sie angelte ein Blatt Papier und einen Stift vom Fensterbrett.