Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Seit dem frühen Mittelalter genießt die Heilige Ursula, Tochter eines britannischen Fürsten, volkstümliche Verehrung. In der Nähe von Köln soll sie, mitsamt ihren Gefährtinnen, im 5. Jahrhundert den Märtyrertod erlitten haben. Wer aber steckt hinter dieser legendenumwobenen Gestalt, deren Schönheit man in Liedern besang? War Ursula eine von Gott Erwählte, die ihr gewaltsames Ende in Träumen voraussah? Oder war sie nur eine frömmelnde, realitätsferne Pazifistin? Der Roman erzählt von glühenden Leidenschaften und einer großen Liebe. Auch dunkle Zeitalter gebären Menschen, derer man sich noch nach Jahrhunderten erinnert, weil sie erstaunliche Taten vollbrachten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2005

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2005 eBook-Ausgabe 2012RHEIN-MOSEL-VERLAGZell/Mosel Brandenburg 17 D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-820-3 Ausstattung: Cornelia Czerny Lektorat: Volker Neumann Umschlagbild: Agnieszka Krieger frei nach Motiven von Hans Memling (um 1440-1494)

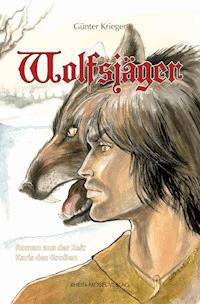

Günter Krieger

Brennende Seelen

Roman um St. Ursula

RHEIN-MOSEL-VERLAG

***

Für Agnieszka

***

Im 5. Jahrhundert: Das Römische Imperium zerbricht an allen Fronten. Es ist eine Epoche der Unruhen und des Krieges. Ein dunkles Zeitalter ist angebrochen. Längst haben die Legionen der Cäsaren die britannische Insel verlassen. Zurück bleibt ein Land ohne König, in dem zerstrittene Stämme einander bekämpfen, obendrein bedroht von Angeln und Sachsen. Friede ist ein mythischer Begriff und nur noch die Alten haben ihn jemals erfahren ...

Prolog

Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köln)

Mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit näherte sich die Staubwolke dem Nordtor.

»Ein Reiter«, raunte einer der beiden Wachhabenden seinem Kameraden zu und blinzelte in die Ferne.

»Das ist Publius«, nickte der andere. »Hat es offenbar besonders eilig. Und er ist alleine. Das bedeutet nichts Gutes!«

Sie stiegen die Stufen des Wehrganges hinab und postierten sich vor dem Tor, um den Reiter dort zu empfangen.

»He, Publius! Du reitest, als wären tausend Hunnen hinter dir her. Bringst du schlechte Neuigkeiten?«

Publius war ein etwa fünfunddreißigjähriger, dunkelbärtiger Mann. Er sprang aus dem Sattel und warf dem neugierigen Frager die Zügel in die Hände. »Schlechte Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen«, keuchte er.

Erst jetzt sahen die Wächter die klaffende Wunde über seinem rechten Auge. Seine Tunika war von oben bis unten mit Blut bespritzt. »Um Himmels willen, was ist geschehen?«

»Dieser räudige Hund von einem Franken ...«, erwiderte Publius nur.

»Wo sind Festus und Manilus?«

»Im Lager der Franken. Nur mir gelang die Flucht!«

»Wird es Krieg geben?«

»Ja, wenn kein Wunder geschieht. Der Rat muss sofort zusammenkommen!«

Mit hastigen Schritten verschwand Publius in die Stadt. Übles ahnend sahen die Wächter ihm hinterher.

»Publius ist ein Hitzkopf«, meinte der eine düster. »Ich hielt es von Anfang an für keine gute Idee, gerade ihn als Unterhändler in das Lager der Franken zu schicken.«

*

Im Praetorium hatten sich etwa zwei Dutzend Männer versammelt, die mit wachsendem Unbehagen dem Bericht des Publius lauschten. Ihr Schweigen wurde zu einem entsetzten Raunen, als sich ihnen offenbarte, was den Abgesandten zur Flucht aus dem Frankenlager veranlasst hatte.

»Du hast den Sohn des Heerführers erdolcht?«, bebte da die Stimme eines Greises durch den Saal.

Alle sahen ihn erwartungsvoll an. Kein Zweifel bestand daran, dass der Greis, der eine weiße römische Toga trug, das Haupt dieser Versammlung war. Anklagend richtete er einen knochigen Finger auf Publius.

»Habe ich dir nicht befohlen, um jeden Preis beherrscht zu bleiben? Sind wir nicht auf das Wohlwollen der Franken angewiesen?«

Publius schwieg einen Augenblick lang beschämt, warf dann trotzig den Kopf in den Nacken und zwang sich, dem durchdringenden Blick des Alten standzuhalten.

»Er hat mich bedroht, Präfekt«, rechtfertigte er sich. »Er war ein hochmütiger Kerl, der mir während der Verhandlungen plötzlich ein Messer an den Hals hielt.«

»Musstest du deshalb gleich den Dolch ziehen und ihn umbringen?«

»Ich bangte um mein Leben.«

»Unsinn! Auch die Franken töten keine Gesandten«, widersprach der Alte energisch. Immer wieder schüttelte er den Kopf. »Ausgerechnet Chlodowalds Sohn«, sagte er. »Wusstest du eigentlich, Publius, dass Chlodowald ein Vetter des Frankenkönigs ist? Es wird uns teuer zu stehen kommen, dass du ein Mitglied der königlichen Familie getötet hast.«

Publius starrte zu Boden. Spätestens jetzt war ihm vollends klar geworden, welches Unheil seine blindwütige Tat über die Stadt bringen konnte.

»Was ist mit Festus und Manilus?«, wollte ein junger Mann namens Julianus wissen.

»Nur ich konnte fliehen«, erklärte Publius. Es klang wie eine Entschuldigung. Er deutete auf die Wunde über seinem Auge. »Nur knapp entging ich einigen wütenden Schwerthieben, doch es gelang ihnen nicht, mich aufzuhalten. Vor dem Zelt stand ein gesatteltes Pferd ...«

»Sie werden Festus und Manilus langsam zu Tode foltern!« – »Und sie werden die Stadt belagern!«, riefen aufgebrachte Stimmen.

Silvanus, der Alte, brachte sie mit einer heftigen Geste zum Schweigen und trat vor den Unglückseligen.

»Ich hätte wissen müssen, dass du für diese Aufgabe nicht geeignet bist, Publius. Dein Eifer ist groß, doch dein Verstand von falschem Stolz durchdrungen. Ja, ich hätte es wissen müssen, aber nun ist es geschehen und lässt sich um nichts in der Welt mehr rückgängig machen. Wir wollen abwarten, was nun geschehen wird. Und wir sollten beten, dass die Franken Gnade vor Recht ergehen lassen.«

*

Am nächsten Morgen erschien ein Botenreiter der Franken vor den Mauern der Stadt. Angespannt lauschten die Männer auf den Wehrgängen seiner Botschaft und widerstanden der Versuchung, den Feind durch einen gezielten Bogenschuss um sein Leben zu bringen. Als der Reiter schließlich sein Pferd wendete und wieder verschwand, benachrichtigte man unverzüglich Silvanus. Kaum eine Stunde später traf der Rat erneut im Praetorium zusammen.

Silvanus ging vor den Versammelten auf und ab, schaute jedem ins Gesicht. Endlich verkündete er:

»Sie wollen die Stadt und ihre Bewohner verschonen, sofern wir ihnen freiwillig die Tore öffnen. Wenn wir uns ihrer Herrschaft unterwerfen, soll niemandem ein Haar gekrümmt oder auch nur ein einziges Huhn geraubt werden. Wir werden leben dürfen, wie wir es schon unter der Herrschaft Roms getan haben, unter eigener Verwaltung. Außerdem unterstehen wir dem Schutz des Frankenkönigs.«

Er ließ die Worte eine Weile lang auf die argwöhnisch dreinschauenden Hörer wirken.

»Weder Häuser noch Kirchen werden sie niederbrennen. Sie werden uns nicht zwingen, ihre Götter zu verehren. Nicht mehr als hundert Männer werden sie fordern, wenn sie unsere Waffenhilfe benötigen.«

»Das hört sich nach einer Falle an«, sprach schließlich Julianus aus, was jedem durch den Kopf ging.

Andere stimmten ihm zu. »Auf diese Weise werden sie die Stadt einnehmen, ohne selbst Leute zu verlieren. Und am Ende werden sie doch morden, rauben und alles niederbrennen.«

Silvanus schüttelte den Kopf. »Sie werden Wort halten. Auch Tolbiacum haben sie verschont.«

»Du bist ein weiser Mann, Präfekt«, sagte Julianus. »Wir alle ehren und schätzen dich. Doch was macht dich so sicher, dass sie sich an ihr Wort halten werden?«

»Haben wir eine Wahl?«, gab ein anderer zu bedenken. »Unsere Mauern sind nicht mehr stark genug, um einer längeren Belagerung standzuhalten. Noch lange, bevor unsere Nahrungsmittel zu Ende gehen, werden die Franken in unsere Stadt einfallen, so oder so. Und aus Ravenna können wir schon lange keine Hilfe mehr erwarten. Barbarische Söldnerführer haben dort das Sagen, der Kaiser ist nur eine Marionette in deren Händen.«

Julianus breitete die Arme aus. »Das mag sein. Aber glaubst du nicht, dass die Versprechen der Franken zu schön klingen, um wahr zu sein? Es macht mich misstrauisch, dass sie keinerlei Forderungen an uns stellen.«

»Du irrst, Julianus.« Alle Blicke richteten sich wieder auf Silvanus. »Sie haben eine Forderung gestellt.«

Vor dem bleich gewordenen Publius, den man ebenfalls hierher zitiert hatte, war er stehen geblieben.

»Sie wollen dich!«, flüsterte er, doch jeder im Saal konnte die Worte verstehen. Lastendes Schweigen breitete sich aus.

»Chlodowald will den Mörder seines Sohnes«, fuhr Silvanus dann laut fort, »nicht mehr und nicht weniger. Er weiß, dass die Bluttat nicht in unserem Auftrag geschah, sondern weil zwei übereifrige Hitzköpfe sich gegenüberstanden. Dennoch, Chlodowald fordert Vergeltung. Wenn wir ihm Publius ausliefern, will er Festus und Manilus freilassen und sich an seine Versprechen halten.«

Alle blickten betreten zu Boden. Jeder, erst recht Publius, wusste, was dies bedeutete: Den Mörder von Chlodowalds Sohn erwartete kein leichter Tod.

Publius kaute an seiner Unterlippe und bemühte sich, das Zittern, das durch seinen Körper fuhr, zu unterdrücken.

»Wir könnten behaupten, er sei bereits tot«, schlug Julianus vor, doch Publius schüttelte den Kopf.

»Danke, mein Freund, aber darauf werden sie nicht hereinfallen. Nein, ihr müsst mich den Franken ausliefern. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es darf nicht sein, dass meine Unbeherrschtheit euch und der Stadt zum Verhängnis wird.«

Abermals herrschte lange Zeit Stille.

»Wir werden für deine Frau und deine Kinder sorgen, Publius«, sagte Silvanus und legte eine Hand auf die Schulter des Todgeweihten. »Und wir werden für dich beten!«

»Schickt mich statt seiner zu den Franken!«, verkündete eine laute Stimme.

Die Aufmerksamkeit der Versammelten richtete sich auf einen Mann, der bisher allenfalls durch Zurückhaltung aufgefallen war. Obwohl er ein paar Jahre älter sein mochte als Publius, besaß er mit diesem eine auffallende Ähnlichkeit, wozu vor allem sein schwarzer Vollbart beitrug.

Silvanus war der Erste, der seine Verblüffung überwand.

»Patricius! Weshalb sollten wir dich zu den Franken schicken?«

»Weil ich keine Familie habe. Die Menschen, die mir einmal nahe standen, sind seit mehr als zwanzig Jahren tot. Schon lange sehne ich mich danach, ihnen dorthin zu folgen, wo sie sich nun befinden mögen.«

Seinen bitteren Worten zum Trotz lächelte er.

»Du bist ein guter Mensch«, erwiderte Publius ergriffen. »Aber ein solches Opfer kann niemand von dir verlangen. Ich bin es, der uns in diese Lage gebracht hat. Außerdem würden die Franken die Täuschung rasch bemerken.«

Patricius widersprach. »Schon oft hat man uns für Brüder gehalten, Publius. Und die grauen Strähnen in meinem Bart zu schwärzen, wird die geringste Schwierigkeit sein.«

»Siehst du die Wunde über meinem Auge? Gewiss wird der Kerl, der sie mir beigebracht hat, sich noch gut daran erinnern können.«

Patricius dachte nach. »Gebt mir ein Messer!«, forderte er. Alle sahen ihn nur fragend an.

»Habt ihr nicht gehört? Ein Messer brauche ich!«

Julianus gab ihm seins.

Noch ehe jemand begriff, was Patricius beabsichtigte, tropfte Blut von seiner Stirn.

»Niemand wird Verdacht schöpfen, Publius. Vertraue mir!« Er griff nach dem Tuch, das ihm jemand reichte, und presste es grinsend auf seine Wunde. Die Versammelten wechselten ratlose Blicke.

»Geht!«, forderte Silvanus sie dann auf. »Geht, und lasst mich mit Patricius alleine.«

Die Männer des Rates gehorchten dem Alten und verließen tuschelnd den Saal. Allein Publius zögerte, doch auf einen strengen Wink des Silvanus hin folgte er den anderen widerwillig.

»Patricius!«, sagte Silvanus mit der Fürsorge eines Vaters. »Du solltest mir erzählen, was wie ein Fluch auf deiner Seele lastet.«

»Du hast Recht, Silvanus«, erwiderte Patricius, nachdem er einige Augenblicke nachsinnend zu Boden gestarrt hatte. »Du und die Menschen dieser Stadt, die zu meiner neuen Heimat geworden ist, ihr alle habt ein Recht, meine Geschichte zu erfahren. Jeder von euch ist immer gut zu mir gewesen, obwohl ich doch ein Fremder für euch geblieben sein muss. Meine Schweigsamkeit indessen war niemals ein Ausdruck der Abgrenzung. Gewisse Ereignisse haben einen wortkargen, vergrämten Menschen aus mir gemacht. Manchmal denke ich, dass ich nichts weiter bin als ein elender Verräter ...« Er fasste sich an die Brust, wo ein plötzlicher Schmerz ihn durchzuckte. »Es ist nichts«, sagte er, als er Silvanus’ sorgenvollen Blick auf sich spürte. »Nur die alte Wunde! Der Schmerz geht gleich vorüber.«

Silvanus wartete, bis die Gesichtszüge des anderen sich wieder entspannt hatten. »Ich erinnere mich genau an den Tag, als du in unsere Stadt kamst. Mehr als zwanzig Jahre muss das her sein. Du warst auf der Flucht vor den Hunnen. Es war kurz nach dem schrecklichen Massaker ...«

»Das Massaker«, sagte Patricius schaudernd.

»Ursula – noch immer sehe ich sie vor mir! Sie war so schön ...«

»Wenn ich dir meine Geschichte erzählt habe«, fuhr Patricius tief atmend fort, »dann wirst du begreifen, weshalb ich mein Leben von Herzen gern für Publius opfern würde ...«

Erster Teil

1.

Britannien, einige Meilen südlich von Londinium (London)

Die beiden Reiter zügelten ihre Pferde und betrachteten schweigend das Dorf, das in der Ferne aus dem sich lichtenden Nebel wuchs. Hier und dort waren noch Reste mächtiger Mauern auszumachen. Vor vielen Jahren hatte hier ein mächtiges Kastell gestanden, doch nach dem Abzug der römischen Truppen hatten die Einheimischen sich seiner als Steinbruch bedient. Inmitten der immer noch stattlichen Ruinen standen nun Hütten, zum Teil aus Stein, zum Teil aus Holz gefertigt, die Dächer mit Stroh bedeckt. Hunde bellten und schwarze Vögel kreisten am grauen Himmel. In der Luft lag der Geruch von Ruß und brennenden Herdfeuern und weckte bei den Reitern das Verlangen nach Wärme und Behaglichkeit, die sie nach dem tagelangen Ritt hatten entbehren müssen.

»Dort ist es«, verkündete der ältere der beiden Männer. Er war hochgewachsen und besaß braunes, halblanges Haar, das er hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trug. Seine Gesichtszüge waren jugendlich aber markant, der Blick aus seinen blauen Augen fest, starr beinahe. Bekleidet war er mit einem Waffenrock, wie ihn die Krieger aus dem Norden trugen. Einen Helm trug er nicht.

Sein Begleiter mochte einige Jahre jünger sein, war eher noch ein Knabe als ein Mann. Ein zarter Flaum bedeckte seine Wangen. Anders als der Ältere, dessen Knecht er zu sein schien, besaß er einen unsteten Blick, der Unbehagen offenbarte.

Der Ältere hob eine Hand, um die Verschnaufpause zu beenden. Langsam ließen sie ihre Pferde weitertraben. Die Konturen der Ortschaft kamen näher.

»Herr, siehst du den alten Wachturm da vorne?«, fragte der Knecht ängstlich. »Dort oben stehen Männer, ich habe sie gesehen. Sie beobachten uns! Zwei von ihnen haben ihre Bögen gespannt.«

»Natürlich«, erwiderte der andere gleichmütig. »Sie wären dumm, wenn sie keine Wachen postierten, Rico. Kriegerische Sachsen gibt es schließlich genug in diesem Land.«

»Und wenn sie uns für solche halten?«

»Sehen wir denn wie Sachsen aus?«

»Nein, aber sie könnten es für eine Finte halten.«

»Genug! Du benimmst dich wie ein altes Weib. Wenn du so weiter machst, war es das letzte Mal, dass ich dich mitgenommen habe.«

»Versprochen?«, murmelte der Gescholtene lauter, als er es beabsichtigt hatte.

Sein Herr musterte ihn verärgert. »Ja, versprochen. Das nächste Mal nehme ich Gwyn mit. Dann kannst du derweil den Weibern beim Waschen helfen.«

Sie hatten nun den Rand des Dorfes erreicht. Ein großes, offen stehendes Holztor tat sich vor ihnen auf, doch als sie hindurchreiten wollten, ertönte eine raue Stimme vom Wachturm her.

»Stehen bleiben!«

Sie gehorchten und warteten. Rico schloss seine Augen und summte ein leises Liedchen, um auf diese Weise seiner Furcht Herr zu werden. Zwei bewaffnete Männer erschienen am Tor, doch ihre Schwerter steckten noch in den Scheiden. Allerdings zweifelte Rico nicht eine Sekunde daran, dass immer noch Bögen auf sie gerichtet waren.

»Wer seid ihr?«, fragte einer der Männer.

»Ich bin Conan, Sohn des Cerdoc. Der Bursche hier ist mein Diener.«

Die Männer am Tor warfen sich einen fragenden Blick zu.

»Wir kennen weder dich, noch einen Mann namens Cerdoc«, kam die Antwort.

»Das macht nichts«, erwiderte Conan. »Ich will schließlich nicht mit euch sprechen, sondern mit Vionetus, eurem Fürsten.« Eine Portion Hochmut lag nun in seiner Stimme, die den Wachen keineswegs entging.

»So? Und wenn wir dir sagen, dass Vionetus nicht jeden Dahergelaufenen empfängt?«

Conan holte tief Luft. »Vionetus wird es sich gut überlegen, den Sohn eines Piktenfürsten abzuweisen«. Seine Stimme war wie Metall.

»Du bist ein Pikte?«

Conan nickte.

»Dann liegt ein weiter Weg hinter dir.«

»Ein Grund mehr, mich hier nicht warten zu lassen. Ich möchte zu Vionetus.«

»Vielleicht kommen sie deinem Wunsch eher nach, wenn du ein bisschen freundlicher zu ihnen bist, Herr«, zischte Rico.

»Halt’ dich da raus, Angsthase«, antwortete Conan.

Die Wachen am Tor beratschlagten. Inzwischen hatte sich ein weiterer Mann zu ihnen gesellt und musterte die Ankömmlinge mit verengten Brauen, die buschig und ebenso grau waren wie die Haare auf seinem Kopf. Er trug eine römische Tunika.

»Was willst du von unserem Fürst?«, wandte er sich schließlich an Conan.

»Das will ich ihm gerne selbst mitteilen.«

»Schickt dich dein Vater? Möchte er ein Bündnis mit uns eingehen?«

»Ich sagte, dass ich dies dem Fürsten selbst mitteilen möchte.«

»Hör mir gut zu, Conan.« Der Mann trat näher, verschränkte die Arme vor seiner Brust und blickte den Reiter zornig an. »Mein Name ist Cassius und ich bin der Berater des Fürsten. Wenn ich nicht will, dass du eine Audienz bei ihm erhältst, dann kannst du es vergessen, selbst wenn du dich auf den Kopf stellst. Würdest du also endlich die Güte besitzen mir zu sagen, welches Anliegen dich hierher führt?«

Conan schluckte, sah aber ein, dass er auf das Wohlwollen jenes Cassius angewiesen war.

»Nun?«, drängte dieser.

»Ich will ... um seine Tochter freien«, bekannte Conan schließlich zögernd.

Cassius und die Wachmänner sahen ihn an, als trauten sie ihren Ohren nicht.

»Du willst – was?«, hakte Cassius nach.

»Um seine Tochter freien. Bei allen Göttern, hast du was mit den Ohren?«

»Um Ursula?«

»Soweit ich weiß, hat Vionetus nur diese eine Tochter.«

Die Männer sahen sich an und begannen schallend zu lachen. Auch oben auf dem Turm wurde Gelächter laut.

»Nun, mein guter Conan, den weiten Weg hättest du dir sparen können«, sagte Cassius, nachdem er wieder ernst geworden war.

Conan verspürte eine Anwallung von Wut und auch Verzweiflung.

»Was soll das heißen? Ist Ursula bereits vergeben?«

»Ganz und gar nicht«, widersprach Cassius. »Aber du bist weiß Gott nicht der Erste, der um ihre Hand anhalten will, Conan. Niemand konnte bisher ihre Gunst erlangen. Wir vermuten, dass sie beschlossen hat, eine Jungfer zu bleiben.«

»Da hat ihr Vater doch sicher ein gewaltiges Wort mitzureden«, erwiderte Conan trotzig.

Cassius unterdrückte ein Seufzen.

»Manchen Vätern geht das Wohl und der Willen ihrer Töchter über alles, fürchte ich.«

Conan wusste sehr gut, wovon der Mann sprach. Seine Schwester Godwa war ebenso wählerisch, wenn vornehme Jünglinge um ihre Hand anhielten. Und der Vater ließ die Tochter gewähren, ohne jemals ein Machtwort zu sprechen. Längst hätte auch Godwa verheiratet sein können, ja müssen. Doch davon konnte jener Cassius nichts wissen, deshalb höhnte Conan: »Ein Fürst, der sich an der Nase herumführen lässt?«

»Du solltest deine Zunge im Zaum halten, Pikte. Vionetus ist selbst bei seinen Feinden ein geachteter Mann. Niemand führt ihn an der Nase herum, merk dir das gut.«

Conan quittierte die Bemerkung mit einem Schulterzucken.

»Wie auch immer, ich wäre dir dankbar, wenn du mich zu ihm führst.«

»Ich will sehen, was ich für dich tun kann.« Er wandte sich an die beiden Wachhabenden. »Lasst euch seine Waffen aushändigen.«

»Meine Waffen?«, protestierte Conan.

»Gibt es da ein Problem?«

»Wie soll ich mich verteidigen, wenn mir jemand etwas Böses will?«

»Ich weiß nicht, wie ihr Pikten darüber denkt, aber bei uns wird das Gastrecht hoch geachtet. Niemand wird dir oder deinem Burschen etwas Böses tun, solange euer Benehmen nicht zu wünschen übrig lässt.«

»Tröstlich zu wissen«, grinste Rico erleichtert.

Sein Herr warf ihm einen grimmigen Blick zu. Die beiden Wachmänner waren vorgetreten und streckten die Hände aus.

»Eure Waffen!«

Einen Fluch ausstoßend entledigte sich Conan seines Schwertgurtes. Rico dagegen, der Lanze, Bogen und Pfeilköcher seines Herrn in Verwahrung hatte, gab die Waffen ohne jedes Anzeichen von Missmut her. Er schien sogar froh zu sein, nicht länger als deren Hüter fungieren zu müssen.

»Auch den Dolch, edler Conan«, sagte Cassius.

»Dolch? Welchen Dolch?«

»Den du dort unter deinem Waffenrock zu verbergen suchst.«

Zähneknirschend händigte Conan die Waffe aus. Cassius nickte und wandte sich an die Wächter.

»Nehmt ihre Pferde in Verwahrung und kümmert euch gut um sie. Sorgt aber zuerst dafür, dass unser Piktenfreund und sein Knecht eine heiße Suppe bekommen. Sie haben einen langen Ritt hinter sich.«

»Nicht zum Schmausen bin ich hierher geritten«, winkte Conan ab.

Cassius hob seine Schultern. »Wie du willst. In einer Stunde erwarte ich dich vor der Residenz des Fürsten.«

»Was, in einer Stunde erst?«

Cassius verzichtete auf eine Erwiderung. Er machte kehrt und marschierte mit großen Schritten davon.

»Bist du sicher, dass du nichts essen möchtest?«, grinste einer der Wächter.

»Ja, das bin ich«, fuhr Conan ihn an. Er stieg aus dem Sattel und warf dem Wächter die Zügel zu. Rico tat es seinem Herrn gleich.

»Darf ich dir einen guten Rat geben, Pikte?«, fragte der Wächter.

»Welchen guten Rat könntest du mir wohl geben?«

»Möchtest du wirklich um Ursulas Hand anhalten, dann solltest du dich nicht wie ein Barbar aufführen. Ursula ist ein gebildetes Mädchen, kann sogar lesen und schreiben. Und sie hasst es, wenn man sich in ihrer Gegenwart wie ein Rohling benimmt.«

»Sie kann lesen und schreiben?« Conan konnte seine Verwunderung nicht verbergen.

»Wahrscheinlich kennt sie die heiligen Schriften noch besser als Johannes, unser Priester.«

»Heilige Schriften?«, forschte Rico neugierig.

»Es sind Christen«, erklärte ihm sein Herr lakonisch.

»Und wenn ich dir einen weiteren Rat geben darf ...«, wollte der Wächter mit erhobenem Finger fortfahren.

»Genug! Behalt deine Ratschläge für dich. Wie komme ich zur Residenz des Fürsten?«

»Folge dem Weg dort durch das Dorf. Am Ende gelangst du zu einem großen Gebäude aus Stein. Das ist das Haus des Vionetus. Allerdings solltet ihr euch nicht zu sehr beeilen. Wenn Cassius sagt, dass er euch erst in einer Stunde dort erwartet, dann meint er auch eine Stunde.«

»Herrje, habe ich einen Hunger«, brummte Rico.

»Komm jetzt«, befahl ihm sein Herr unwirsch und schritt voran.

»Wenn ihr euch die Zeit vertreiben wollt – auf dem alten Kasernenplatz findet gleich ein interessanter Zweikampf statt«, rief der Wächter ihnen nach.

»Sieh zu, dass ich keinen Kratzer auf der Klinge meines Schwertes finde, wenn ich es später zurückfordere«, erwiderte Conan. »Ich kann sehr ungehalten werden, wenn man meine Waffen nicht sorgsam behandelt.«

»Oh ja, das kann er«, seufzte Rico leise.

Die beiden Wächter sahen ihnen kopfschüttelnd nach.

»Was für ein hochmütiger Kerl!«

»Ursula hat schon weitaus sympathischeren Bewerbern einen Korb gegeben. Warum sollte sie gerade diesen eitlen Pikten erhören?«

»Der Fürst wird ihn eigenhändig hinauswerfen, wenn er sich vor ihm auch so unverschämt aufführt.«

»Ich freue mich schon auf sein langes Gesicht, wenn er wie ein geprügelter Hund zurückkehrt. Er wird es kaum erwarten können, den Heimweg anzutreten.«

Sie lachten und widmeten sich wieder ihrem Wachdienst.

»Herr, warum hast du das köstliche heiße Süppchen abgelehnt?«, lamentierte Rico. Aus einem seiner Mundwinkel tropfte Speichel. »Mein Magen knurrt, als hätte sich ein ganzes Rudel wütender Wölfe in ihm versammelt.«

»Hör auf mit dem Gejammer. Vionetus wird den Sohn eines Piktenfürsten schon zu bewirten wissen. Gewiss gibt seine Küche Besseres her als Suppe.«

»Hoffentlich gilt das auch für den Diener seines Gastes.«

Der Nebel hatte sich inzwischen vollständig gelichtet und ab und zu zwängten sich sogar ein paar freundliche Sonnenstrahlen durch die grauen Wolken. Dennoch war es weiterhin kühl und frisch. Conan und Rico flanierten durch den Ort. Von den Menschen, die ihnen begegneten, wurden sie neugierig angestarrt. Rico wurde den Eindruck nicht los, dass mitunter auch argwöhnische Blicke darunter waren. Hier, fern des schottischen Hochlandes, waren sie Fremde. Und mit Fremden hatten diese Menschen keine guten Erfahrungen gemacht.

»Hier sieht alles so anders aus als bei uns«, sagte Rico.

»Sie wollen eben immer noch wie die Römer leben.«

»Warum sind die Römer abgezogen?«

Conan spuckte aus. »Weil sie schwach geworden waren.«

»Aber vor langer Zeit waren sie sehr mächtig.«

»Das stimmt, sie waren mächtig. Aber nicht mächtig genug, um das Land unserer Väter zu erobern. Sie haben es oft versucht, aber eines Tages gaben die Römer es auf. Einer ihrer Kaiser ließ den langen Wall bauen, um sein Reich von unserem abzugrenzen.«

»Die Menschen hier scheinen nicht unglücklich über die Herrschaft der Römer gewesen zu sein. Hätten sie sich sonst deren Gepflogenheiten zueigen gemacht? Sieh dir nur diese Bauten an.«

»Viele von ihnen zerfallen bereits.«

»Dennoch habe ich niemals etwas Vergleichbares jenseits des Walles gesehen.«

»Im Gegensatz zu den Menschen hier waren wir Pikten immer ein freies Volk. Du sprichst nicht gerade wie ein Krieger.«

»Mit Verlaub, Herr, ich bin auch keiner. Auch wenn ich deine Waffen trage.«

»Als ehrenvolle Aufgabe betrachtest du das offenbar nicht. Gwyn sieht das sicher ganz anders.«

»Gwyn? Herrje, diese hinterlistige Kreatur? Es ist sehr schwer, ihn zu mögen.«

»Wer sagt, dass ich meinen Burschen mögen muss? Bist wohl eifersüchtig auf ihn, wie? Ein Bursche soll mir zu Diensten sein, nichts weiter. Künftig solltest du besser Körbe flechten oder Brennholz sammeln gehen, anstatt mich zu begleiten.«

Rico zuckte mit den Schultern.

»Du bist der Herr. Bei deiner nächsten Brautschau, nimmst du eben Gwyn mit.«

»Meine nächste Brautschau?« Conans Gesicht wurde rot vor Zorn. »Was soll das heißen, du unverschämter Bengel? Willst du mir damit sagen, ich sei umsonst hierher geritten?«

Rico kratzte sich am Kinn. »Du hast ja gehört, was die Männer eben gesagt haben.«

Conan baute sich drohend vor seinem eingeschüchterten Diener auf. »Ich bin der Sohn eines piktischen Fürsten, du Tölpel. Eines Tages werde ich in die Fußstapfen meines Vaters treten. Glaubst du etwa, Vionetus wollte es sich mit mir verderben? Er wird es sich dreimal überlegen, mich ohne seine Tochter ziehen zu lassen. Er braucht dringend Verbündete, sonst wird er sich eines Tages der Sachsen kaum noch erwehren können.«

Rico wusste, dass es besser war zu schweigen, wenn Conan erst einmal in Rage war. Seufzend folgte er seinem Herrn, der wütend davonstapfte. Sie erreichten einen Platz, auf dem die Menschen, vor allem die Männer des Ortes, in Scharen zusammenströmten. Gelächter und Geschrei brandete auf.

Conan blieb stehen und hob fragend die Brauen. Einerseits war es ihm zuwider, neugierig zu erscheinen, andererseits blieb ihm noch etwas Zeit bis zum Treffen mit Cassius und Vionetus.

»Sicher findet dort der Zweikampf statt, von dem der Torwächter sprach«, vermutete Rico.

»Na schön, wenn du unbedingt willst, schauen wir uns das einmal an.«

»Habe ich denn behauptet, dass ich das unbedingt sehen möchte?«

»Mund halten. Es wird dir gut tun zu sehen, wie echte Männer miteinander kämpfen.«

»Woher weißt du, dass es Männer sind? Vielleicht sind es ja Hunde oder Hähne. Oder Zwerge.«

»Selbst von einem kampfeslustigen Maulwurf könntest du dir noch einiges abschauen. Komm jetzt!«

Schon bald sahen sie, was innerhalb der Arena vor sich ging. Zwei hünenhafte Männer in seltsamer Kampfkleidung standen sich gegenüber. Der eine hielt Netz und Dreizack in seinen Händen, während der andere mit Schwert und einem großen rechteckigen Schild bewaffnet war. Im Gegensatz zu seinem Gegner trug er einen Helm. Die Furcht stand ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben und das Zittern ihrer entblößten Oberkörper schien nicht nur von der Kälte herzurühren. Dennoch waren sie um Würde und Fassung bemüht.

»Was tragen die nur für seltsame Rüstungen?«, fragte Rico.

»Das sind Gladiatoren, vermute ich«, sagte Conan, nachdem er die Kämpfer eine Weile lang gründlich gemustert hatte.

»Gladiatoren?«

»So nannten die Römer Kämpfer, die sich in riesigen Arenen vor den Augen tausender Zuschauer gegenseitig abschlachteten.«

»Du meinst, die beiden dort vorn sollen sich ...« Rico schnitt sich mit einem unsichtbaren Messer die Kehle durch und hielt schaudernd inne.

»So wird es sein!« Conan verschränkte die Arme vor seiner Brust, reckte seinen Kopf und verfolgte aufmerksam das weitere Geschehen.

Eine Fanfare ertönte. Unter dem Geschrei hunderter Kehlen begannen die Kämpfer einander vorsichtig zu umkreisen. Zahlreiche Bewaffnete, die den inneren Kreis bildeten, schlugen rhythmisch mit den Schwertern gegen ihre Schilde, um die beiden anzuspornen. Nach einer Weile wurden Stimmen des Unmutes laut, weil das gegenseitige Belauern der Gladiatoren kein Ende zu nehmen schien. Die strenge Stimme eines Hauptmannes befahl ihnen, endlich ernst zu machen. Der Schwertkämpfer gehorchte und stürmte mit erhobener Waffe voran, doch sein Gegner wich ihm mit einem schnellen Schritt mühelos aus und der Angriff ging ins Leere. Einige der Zuschauer klatschten johlend Applaus, andere schrien etwas von einer stümperhafter Attacke und beschimpften die Akteure lautstark.

Abermals begannen die Kämpfer sich zu umkreisen. Rico hielt den Atem an und verkrampfte seine Hände. Längst war ihm sein Hunger vergangen. Er hoffte nur, dass der Kampf nicht allzu blutig enden würde, denn der Anblick von Blut bereitete ihm jedes Mal Übelkeit. Außerdem empfand er Mitleid für die beiden Männer, die offensichtlich nicht freiwillig dort in der Arena standen.

Diesmal war es der Netzkämpfer, der die Initiative ergriff. Sein Dreizack schnellte mehrmals nach vorne, sodass sein Gegner sich gezwungen sah, hastig zurückzuweichen. Hierbei stolperte er über seine eigenen Füße und fiel rücklings zu Boden.

Ein einziger Aufschrei aus dem Publikum.

Der Netzkämpfer zögerte – zu lange. Noch bevor er sein Netz werfen konnte, um den Liegenden endgültig kampfunfähig zu machen, hatte sich dieser wieder erhoben und hinter seinen Schild verschanzt.

»Sie wollen nicht kämpfen«, sagte Conan abfällig. »Sie wollen einander nicht weh tun.«

»Vielleicht sind sie ja Freunde«, fand Rico eine mögliche Erklärung für ihr defensives Verhalten.

Wieder machten die Zuschauer ihrem Unmut Luft. Der Hauptmann, der die Kämpfer eben noch zum Tatendrang ermahnt hatte, betrat nun die Arena und stellte sich zwischen die beiden. Streng von einem zum anderen schauend rief er:

»Offenbar ist euch nicht bewusst, dass ihr beide sterben müsst, wenn ihr dieses Tänzchen fortführt. Aber einer von euch kann Gnade erlangen – wenn er seinen Gegner tötet. Also strengt euch an, sonst beißt ihr beide ins Gras, und zwar noch in dieser Stunde.«

Er trat zurück und gab den Kampfplatz wieder frei.

»Das ist ... barbarisch«, raunte Rico.

Die Gladiatoren strafften ihre Oberkörper. Die Verzweiflung in ihren erschöpften Gesichtern war unübersehbar. Rico war nun überzeugt, dass sie tatsächlich Kameraden waren. Ihr Wille zu leben war genauso groß wie ihr Unwille, den anderen zu töten. Doch es gab für sie keinen Ausweg aus dieser Situation. Weiterleben konnte nur einer von ihnen. Hierfür musste das Blut des Freundes vergossen werden.

Als der Schwertkämpfer einen neuen, eher halbherzigen Angriff wagte, warf der andere Netz und Dreizack beiseite und blieb stehen wie eins Statue.

Er opfert sich, schoss es Rico durch den Kopf. Er opfert sich, damit sein Kamerad leben kann!

Rico verschloss die Augen. Den Tod eines Menschen wollte er nicht mit ansehen. Erst als die Zuschauer erneut lautstark ihren Unmut äußerten, begriff er, dass alles ganz anders gekommen sein musste. Er öffnete die Augen und sah die Gladiatoren einträchtig nebeneinander stehen. Auch der Schwertkämpfer hatte sich seiner Waffe entledigt. Ein Ausdruck von Trotz und Verachtung lag um seine Mundwinkel. Die Angst der Kämpfer schien einer unerschütterlichen Entschlossenheit gewichen zu sein.

»Das ist Treue«, sagte Rico ergriffen.

»Das ist Dummheit«, widersprach sein Herr. »Denn jetzt werden beide sterben.«

Der Hauptmann betrat abermals die Arena und hob Einhalt gebietend seine Hände. »Ruhig, Leute«, rief er. »Ihr sollt euren Spaß trotzdem haben.« Er wandte sich an die Gladiatoren, die ihn keines Blickes würdigten, sondern stolz und unbewegt in die Menge starrten. »Ihr habt es nicht anders gewollt. Doch glaubt nicht, dass wir euch einen schnellen Tod sterben lassen!«

»Steckt sie auf Pfähle«, schlug jemand aus der Menge vor.

Es entbrannte eine lebhafte Debatte darüber, wie man die kampfunwilligen Gladiatoren hinrichten sollte. Rico sträubten sich die Nackenhaare, als er die Vorschläge vernahm. Plötzlich, als habe jemand den Befehl dazu erteilt, verstummten die Stimmen. Verwundert reckte Rico sein Kinn, um den Grund für die unvermutete Stille auszumachen, und sah, dass man eine Gasse frei machte für eine junge Frau. Mit hoheitsvollen Schritten betrat sie die Arena.

Sie trug ein blaues Gewand aus edlem Stoff. Unter ihrem Kopfschleier lugten einige lange, dunkle Haarsträhnen hervor, die ihr ebenmäßiges, unsagbar hübsches Gesicht umrahmten. Rico hielt den Atem an. Noch nie in seinem Leben hatte er ein solches Wesen gesehen. So oder zumindest so ähnlich hatte er sich als Kind die Elfen vorgestellt, von denen ihm seine Mutter stets erzählt hatte. Zu seiner Verwunderung bemerkte Rico bald, dass auch Conan, sein Herr, wie gebannt auf jene Frau starrte. Dies war außergewöhnlich. Conan war ein Mensch, der es vorzog, seine Neugier niemandem zu zeigen. Abgesehen davon war es weit mehr als reine Neugier, die Rico in seinem Blick erkannte. Kein Zweifel, Conan war einer ungeheuerlichen Faszination erlegen.

Die Frau war neben den beiden Kämpfern stehen geblieben und betrachtete sie mitleidig. Als sie sich dem Hauptmann zuwandte, sah Rico die Empörung in ihrem Antlitz.

»Was geschieht hier, Laurentius?«

Ihre Stimme war hell und glockenklar. Obwohl sie nicht laut sprach, waren ihre Worte mühelos von allen zu verstehen.

Hauptmann Laurentius deutete eine Verbeugung an. »Zwei gefangene Sachsen, Herrin. Spitzel, die wir Gott sei Dank entlarvten, bevor sie Unheil anrichten konnten.«

»Warum lasst ihr sie kämpfen?«, fragte die Frau.

»Nun, wir haben uns erlaubt, sie als Gladiatoren gegeneinander antreten zu lassen, Herrin. Den Tod haben sie allemal verdient.«

»Gladiatoren?« Sie sah ihm scharf in die Augen. »Soweit ich weiß, hat der Kaiser die Gladiatorenkämpfe vor vielen Jahren verboten.«

Er senkte den Blick vor ihr und schaute, wie um Hilfe suchend, in die Menge. »Der Kaiser gebietet schon lange nicht mehr über uns.«

Hatte er erwartet, dass man ihm lauthals zustimmte, so sah er sich nun getäuscht. Niemand ergriff das Wort, um ihn zu unterstützen. Die Gegenwart der jungen Frau schien alle zu beschämen.

»Aber mein Vater gebietet über uns«, fuhr diese streng fort. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Befehl für dieses unwürdige Schauspiel erteilt hat.«

»Dein Vater«, erwiderte der Hauptmann mit einer verzweifelten Anwallung von Trotz, »hat mir aufgetragen, mit den Gefangenen zu verfahren, wie ich es für richtig halte.«

»Du hälst es für richtig, dass sie sich zu eurem Vergnügen gegenseitig abschlachten? Ist das menschlich?«

Der Hauptmann schluckte.

»Es sind Sachsen, Herrin. Sie brennen unsere Dörfer nieder und töten jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie haben den Tod verdient.«

Sie schüttelte den Kopf und hob die Stimme. Ihre Worte galten nun allen.

»Habt ihr denn noch immer noch nichts begriffen? Sind eure Seelen immer noch heidnisch? Wie wollt ihr das ewige Heil erlangen, wenn ihr Menschen dahinschlachtet, als seien es wilde Tiere? Die beiden Männer sind Sachsen? Glaubt ihr denn, dass Sachsen keine Geschöpfe Gottes sind?«

Niemand sah sich berufen, ihre Fragen zu beantworten.

»Ihr werdet die Gefangenen ihres Weges ziehen lassen«, verkündete sie.

Der Hauptmann breitete die Arme aus.

»Aber Fräulein Ursula ...«

»Du wirst sie ziehen lassen, Laurentius!«, beharrte sie und der Hauptmann verzichtete auf erneuten Widerspruch. Sie wandte sich an die beiden Gefangenen, die ungläubig zur Kenntnis nahmen, was hier soeben geschah.

»Wie heißt ihr?«

»Mein Name ist Hathagat«, erwiderte der Schwertkämpfer mit hartem Akzent, »und dieser hier ist Sledda.«

»Hathagat und Sledda! Versprecht ihr mir, friedlich zu sein, solltet ihr jemals in diese Gegend zurückkehren?«

»Wir schwören es sogar«, beeilte Hathagat sich zu versichern und Sledda nickte eifrig.

Ursula befahl Laurentius, den Sachsen ihre Kleidung wiederzugeben.

»Gott sei mit euch«, verabschiedete sie sich von Hathagat und Sledda und schritt würdevoll davon.

»Herr, du siehst ihr nach, als sei sie eine Göttin«, grinste Rico.

»Vielleicht ist sie das«, erwiderte Conan entgeistert.

Die Menge begann sich aufzulösen. Keiner von denen, die den Sachsen eben noch wie im Blutrausch nach dem Leben getrachtet hatten, kam auf den Gedanken, Ursulas Befehl zu missachten. Hathagat und Sledda blieben unbehelligt, als sie den Ort verließen.

Der Fürst trug die Toga eines vornehmen Römers. Er saß in einem mit Lammfell überzogenen, thronähnlichen Stuhl, als Conan, geführt von Cassius, den Raum betrat. Ein Holzkohlebecken sorgte für wohltuende Wärme, Wandbehänge aus Fell vertieften das Gefühl der Behaglichkeit. Cassius verneigte sich vor seinem Herrn und stellte den Besucher vor. Vionetus erhob sich, zupfte an den Falten seines Gewandes und trat Conan entgegen.

»Der Sohn eines Piktenfürstes bist du? Sei mir willkommen!«

Conan neigte seinen Kopf und murmelte eine Begrüßung. Seitdem er Ursula erblickt hatte, war er kaum noch in der Lage, klar zu denken. Er war hierher gekommen, um um ihre Hand anzuhalten. Sie war die schönste Frau, die er jemals erblickt hatte. Und doch war plötzlich alles ganz anders. Ernsthaft spielte er mit dem Gedanken, seine und seines Vaters Pläne als hinfällig zu betrachten. Sein unerschütterliches Selbstvertrauen schien ihn verlassen zu haben. Dies verwirrte ihn. Ein seltsames, noch nie verspürtes Gefühl der Leere erfüllte ihn, ohne dass er einen plausiblen Grund dafür hätte nennen können. Standhaft weigerte er sich zu glauben, dieser beängstigende Zustand könne mit dem Anblick eines Weibsbildes zu tun haben.

Conan blickte Vionetus in die Augen und rang um Fassung.

»Mein Vater ist Cerdoc«, verkündete er. Erstaunt nahm Cassius zur Kenntnis, dass jeglicher Hochmut aus seiner Stimme gewichen war.

»Cerdoc, soso«, nickte der Fürst, wobei es offen blieb, ob er jemals etwas von diesem Mann gehört hatte. Er legte eine Hand auf die Schulter seines Gastes. »Wir sollten auf die Freundschaft unserer beiden Stämme trinken. Cassius, du kannst jetzt gehen. Schick uns einen Diener, der uns Wein bringt.«

Cassius bedachte Conan mit einem letzten mahnenden Blick, bevor er sich entfernte. Vionetus bot dem Gast aus dem Norden einen Platz neben seinem Thron an. Sie setzten sich.

»Mein guter Conan, was führt dich zu mir?«, fragte der Fürst und stützte sein Kinn.

Conan war davon überzeugt, dass Cassius ihn bereits über seine Absicht aufgeklärt hatte. Doch eben diese Absicht bestand auf einmal nicht mehr. Conan konnte dies nicht begründen, doch es war so. Am liebsten wäre er aufgestanden und wortlos verschwunden.

»Nun, äh ... mein Vater lässt dich von Herzen grüßen und trägt dir seine Freundschaft an.«

»Das freut mich sehr«, erwiderte Vionetus und griff nach dem Weinbecher, den der eingetretene Diener ihm reichte. Als auch Conan einen Becher in seinen Händen hielt, sagte Vionetus feierlich:

»Auf unsere Stämme!« Die Männer tranken.

»Was sagst du zu dem Wein, Conan?«

»Wie? Oh, er schmeckt sehr gut.«

»Er kommt aus Italien. Dort brennt die Sonne fast das ganze Jahr vom Himmel. Schmeckst du die Kraft der Trauben? Dort, wo sie wachsen, regiert immer noch der römische Kaiser. Leider habt ihr Pikten die Segnungen des Imperiums ja niemals erfahren.«

Conan nickte gedankenverloren. Der Fürst musterte ihn argwöhnisch. Mit seiner letzten Bemerkung hatte er den wortkargen Gast aus der Reserve locken wollen. Über die Römer zu sprechen, konnte die Gemüter auf verschiedene Weisen erregen, aber gewiss keine Gleichgültigkeit erzeugen. Conan blieb trotzdem stumm wie ein Fisch. Vionetus beschloss, sich nicht länger mit Förmlichkeiten abzugeben.

»Mein guter Conan, gewiss hast du den weiten Weg hierher nicht nur zurückgelegt, um mir die Freundschaft deines Vaters anzutragen.«

Conan versuchte verzweifelt, seiner Lethargie Herr zu werden. »Wie? Oh doch, mein Vater ... äh ...«

»Wünscht er ein Bündnis?«

»Ein Bündnis? Ja, das wünscht er.«

»Hm!« Der Fürst rieb sich das Kinn und ließ den jungen Pikten nicht einen Moment lang aus den Augen. »Mehr als zweihundert Meilen liegen zwischen euch und uns. Es dürfte nicht einfach sein, uns im Bedarfsfall gegenseitig effektive Waffenhilfe zu leisten.«

»Nicht einfach. Das sehe ich auch so.«

»Was schlägt dein Vater also vor?«

»Nichts. Ich meine ...«

»Ja?«

»Er schlägt vor, dass ich ... äh ...«

Conan trank hastig. Aus all seinen Poren drang der Schweiß, als hätte er eine stundenlange Waffenübung absolviert.

»Er schlägt vor, dass ich den Anfang mache. Ich bleibe eine Zeitlang hier, um euch im Kampf gegen die Sachsen zu unterstützen.«

»Ich weiß diese Geste sehr zu schätzen. Zweifellos bist du ein erfahrener Kämpfer und es ist sicher so, dass meine Männer von einem Pikten noch einiges lernen können. Ihr habt ja schon manchem Feind das Fürchten gelehrt, nicht zuletzt auch den Römern. Aber was verlangt dein Vater als Gegenleistung für deine Mühe?«

»Nichts.«

»Nichts?« Vionetus hob eine Braue und faltete die Hände vor seinem Mund.