Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

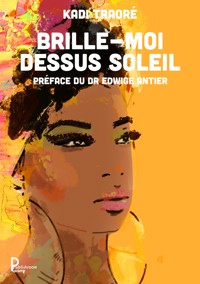

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Comment une mère de famille divorcée et ses deux enfants décide-t-elle de quitter une vie parisienne confortable pour partir s’installer en Afrique ? Quelle malheureuse circonstance l’oblige-t-elle à retourner en France ? Comment donc livrer plusieurs batailles en même temps pour tenter de survivre ? Ce livre nous offre un témoignage émouvant de la force et de la résilience d’une mère. Il illustre les défis auxquels les mères célibataires peuvent être confrontées, ainsi que les sacrifices qu’elles sont prêtes à faire pour leurs enfants.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Kadi Traoré est chef d’entreprise, diplômée d’un master en communication de Sciences Po Paris et titulaire d’un master de droit privé à l’Université Panthéon-Assas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kadi Traoré

Brille-moi dessus, soleil !

Préface

Si toutes les larmes des mères coulent chez la pédiatre, Kadija en est la quintessence, lumineuse et sombre, toujours digne, même dévastée. D’un mariage qui lui apporte « tout pour être heureuse », tant est tue la fréquence des dépressions postnatales, jusqu’à la tragédie dans les couloirs où les petits malades poussent leurs perfusions.Son amour de louve porte Hanna vers la guérison.

De la mère en Afrique à la Maison des parents à Gustave-Roussy, la force est transmise de femme en femme. Tisanes locales ou pèlerinage à Lourdes, les ressorts de toutes les cultures aident à repousser le destin.

Tant adorée par sa grand-mère toute de générosité, tant poussée vers l’excellence académique par sa mère, Kadija donne à sa fille cette dignité joyeuse qui transforme les larmes en perles devie.

Tous les jours, depuis l’alerte du confrère au Bénin que je n’oublierai jamais, tu t’es battue, Hanna, pour terrasser cette si mal nommée « tu-meurs », dont tu as tellement raison, nous devons changer lenom.

Quelle émotion de te voir aujourd’hui, jeune fille magnifique qui s’élance vers tes études internationales, portée par l’héritage de force, d’intelligence, d’amour et de fierté des femmes de ta lignée.

Dr Edwige Antier, pédiatre et femme politique

À la mémoire de Noémie, Noé, Nada, Alem, Pierre, Juliette, Maya, Eugénie, Kenny, Shahinaz et d’autres petits anges partis trop tôt.

À la mémoire de mon très cher ami, M D-Weill

Ce livre est dédié à mes enfants qui m’émerveillent chaque jour, et à mes sœurs et frères, qui sont les meilleurs qu’on puisse avoir.

Tire-moi dessus avec tes mots, Saigne-moi donc avec tes yeux, Tue-moi avec ta haine, mais Pourtant, comme l’air, je m’élèverai.

Maya Angelou

Avant-propos

La maladie bouleverse l’existence alors qu’on la croyait immuable. Elle efface nombre de certitudes, mais nous ramène aussi à l’essentiel : la valeur de chaque jour qui passe, de chaque instant, de tous ces petits bonheurs auxquels on ne prêtait plus attention. Aucun d’entre nous n’a conscience de sa propre force avant qu’elle ne soit mise à l’épreuve. Voir la mort de près développe notre boulimie de tout : vivre, dans l’urgence, rire, exprimer sa joie, la volonté d’être là le lendemain.

Je n’arrête pas de pleurer et pourtant huit ans ont passé. La peur de replonger dans un passé surréaliste me tenaille. 2013, 2014 et 2015 furent pour moi des années sombres, à jamais gravées dans ma mémoire. Je dois me résoudre à retirer mon armure afin de rentrer dans ce manège infernal qui me propulsera en arrière. Suis-je trop superstitieuse ? Ma vie est à présent sereine, paisible et m’immerger à nouveau dans le passé me terrifie, comme si celui -ci allait me rattraper. L’annonce en février 2020 de la guérison de ma fille, de mon bébé, m’incite enfin à coucher cette aventure sur le papier.

« Si vous traversez l’enfer, continuez d’avancer ». Cette phrase de Winston Churchill collée à côté du miroir dans la salle de bains de notre appartement au Bénin m’avait donné du courage pour surmonter mon divorce. J’étais loin d’imaginer sa portée dans mavie.

Chapitre 1 Retour en terre d’Afrique

Mes enfants et moi atterrîmes pleins d’espoir au Bénin. La France, nos galères, la course incessante après le bus ou le métro, la pile interminable de factures, l’éternelle mauvaise humeur des gens, sans parler du stress, tout cela était derrière nous désormais. Une aventure extraordinaire était sur le point de commencer, j’en étais convaincue.

J’étais enfin de retour sur ma terre africaine, où je rêvais de vivre depuis des mois, à la suite de mon divorce. J’étais légère, heureuse, détendue, insouciante, même si je pressentais que notre installation ne serait pas de tout repos. Je devrais gérer les discussions houleuses avec ma famille, qui ne comprenait pas ma séparation d’avec un homme, « si gentil, si aimant » et encore moins mon déménagement en Afrique, étant donné que ni mes enfants ni moi-même, n’étions habitués au mode de vie béninois. Ma mère était très déçue de voir une autre de ses filles divorcer. Aurais-je dû rester dans un mariage qui ne me convenait plus, au mépris de ma santé, par peur de déplaire à ma famille ? Mes relations avec mes proches s’avéraient donc tendues. Mais peu m’importait, je profitais de mon retour au pays natal,comme dans le si beau livre d’Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal.

Rien ne pouvait alors me décourager ! La chaleur étouffante, les moustiques qui nous souhaitèrent la bienvenue en nous trouant la peau partout, la difficulté de trouver une nounou sérieuse, les nombreuses coupures d’eau et d’électricité. Et mes enfants qui ne s’habituaient pas à la nourriture et hurlaient au moindre goût un peu épicé. C’était à se demander ce que nous étions venus faire dans une pareille fournaise ! Qu’importe ! Il fallait que ça marche, car la France était derrière moi. Plus jamais je ne vivrais à Paris ! Et si je devais retourner un jour là-bas, ce serait à Marseille, ma ville natale, et nulle part ailleurs !

À Cotonou, capitale économique du Bénin, notre confortable appartement était situé dans un quartier résidentiel à proximité de l’école française que fréquentaient mes enfants. J’avais embauché une merveilleuse nounou prénommée Martine, un adorable chauffeur, Jean, et un travail m’attendait au sein du département communication d’une prestigieuse banque étrangère installée en Afrique. J’avais prévu de faire des allers-retours une fois par mois entre la France et le Bénin, car j’avais été acceptée à Sciences Po Paris pour y faire un master exécutif de communication. Après mon divorce, j’avais décidé de reprendre mes études, de me reconstruire, me réinventer tout simplement. J’en étais très fière ! Je devais avoir cours durant une semaine de manière intensive. J’aurais l’esprit tranquille, sachant que mes enfants seraient entourés par ma famille pendant mon absence. Que demander de plus ?

Notre nouvelle vie se mettait progressivement en place sous les meilleurs auspices Nous avions fini par nous habituer aux coupures d’eau et d’électricité. Seuls les plats épicés rebutaient encore mes enfants ! À part ça, nous étions heureux d’être ensemble. Jusqu’à cette nuit fatidique où, mon fils me réveilla vers deux heures du matin. Il souffrait de vomissements et de diarrhées. Je pensais aussitôt à une gastro. Je le soignai et le remis au lit. Une heure plus tard, ce fut au tour de ma fille. Maux de ventre, diarrhées et vomissements également. Je posai donc le même diagnostic.

Le matin, en la lavant, je la trouvai un peu plus faible que d’habitude. Je décidai alors d’emmener mes enfants consulter le médecin de l’ambassade de France, qui soignait également les expatriés. Il examina rapidement mon fils et me dit que tout allait bien, que la gastro serait guérie dès le lendemain. Il ausculta ensuite ma fille, palpa son ventre et sentit une petite boule à gauche. Il me rassura : cela ne pouvait être qu’un kyste bénin. Déjà très inquiète, je l’étais encore plus à cause de ma nosophobie. Le docteur me suggéra alors de lui faire passer une échographie. Un radiologue, ami de la famille, nous reçut le jour même sans rendez-vous. Il me signifia de manière franche que ma petite Hanna avait certainement une tumeur. Bien que mon cerveau avait du mal à assimiler la nouvelle, je prévins immédiatement Charles, mon ex-mari et père de mes enfants, qui vivait toujours à Paris. En réponse, il m’accusa d’avoir ensorcelé Hanna. Il prétendit que j’avais dû faire du mal aux gens là-bas et qu’ils m’avaient en retour lancé des sortilèges vaudous qui avaient atteint notre fille. Consternée par autant de haine, je ne comprenais ni ses attaques ni ses insultes . À moitié assommée par la nouvelle, en larmes, j’avais Hanna dans la voiture, mais je n’osais rien avouer.

En ce 26 novembre 2013, tous mes rêves de stabilité s’effondrèrent. Adieu à notre vie bien organisée à Cotonou, mes études à Sciences Po et notre sérénité ! Trois jours après la terrible nouvelle, ma petite princesse et moi étions dans l’avion pour Paris. Le cœur meurtri, je laissai mon fils de neuf ans, Noah, sous la surveillance de ma famille, lui promettant que l’on reviendrait rapidement. Charles avait finalement repris ses esprits et appelé la pédiatre, le docteur Edwige Antier, qui suivait nos enfants depuis leur naissance. Elle avait alors envoyé les résultats à l’hôpital Gustave Roussy de Villejuif et nous avait recommandé de rentrer en France dès que possible.

Qu’avais-je fait pour en arriver là ? Était-ce une punition du ciel, parce que j’avais toujours été privilégiée ? Je ne parvenais même plus à pleurer, j’étais en état dechoc.

L’éventualité d’une maladie que ma fille pourrait avoir me renvoyait au déséquilibre que j’avais connu lorsque ma grand-mère tomba malade.

Chapitre 2 Le vide laissé parAbiba

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. »

Jean d’Ormesson

Dans l’avion qui nous transportait vers Paris, Hanna et moi, je ressentais à nouveau un tiraillement au cœur. L’A840 me ramenait en arrière, vers un passé récent où je ne trouvais plus ma place, vers un lieu vide de sens à présent pourmoi.

Aussi loin que je m’en souvienne, j’avais commencé à ressentir ce vide lorsque ma grand-mère était tombée malade, à l’été 2010. Je me rappelle encore avec émotion du voyage que nous avions entrepris au Bénin, quatre ans auparavant, lorsque Hanna n’avait qu’un mois et Noah deux ans. Je voulais absolument qu’ils reçoivent les prières de ma grand-mère, sorte de bénédiction ou rite initiatique ?

Cet été 2010, nous étions alors en vacances avec les enfants à Marseille, ma ville de cœur. Impossible pour moi d’être sereine, ma grand-mère était malade et cela me rendait anxieuse. Chaque jour qui passait semblait interminable, et je priais dans tous les lieux de culte que je trouvais sur mon chemin.

À Marseille, j’allais donc prier dans les églises alentour, en quête d’un réconfort divin, mais surtout à Notre-Dame de la Garde. Les marches abruptes qui menaient à son sommet semblaient interminables, mais je les gravissais avec ardeur, portée par l’angoisse qui me rongeait. Là-haut, face à la majestueuse Vierge qui trônait, je m’agenouillais humblement, implorant sa grâce pour sauver ma chère grand-mère.

Ma grand-mère vivait au Bénin. Convaincue qu’elle guérirait, je n’avais pas fait le voyage jusque là-bas. En vérité, aurais-je supporté de la voir dans cet état ? Je souhaitais qu’elle vienne se faire soigner en France, mais elle était trop faible pour prendre l’avion.

Ma grand-mère était ma reine, l’amour de ma vie tant notre relation était profonde, fusionnelle et magique. Elle ne fut pas seulement importante pour moi, mais aussi pour tous les membres de ma famille. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à elle: ses photos sont accrochées un peu partout dans mon appartement et je porte souvent sur ma tête un foulard qui lui appartenait.

Abiba signifie « la bien-aimée », et ce prénom lui allait comme un gant, car elle était réellement la bien-aimée de toutes les personnes qui la connaissaient. Elle était vénérée de tous, tant des adultes que des enfants. Très jolie, de taille moyenne, toute en rondeurs avec un sourire si doux et désarmant. Plus jeune, je m’allongeais sur elle et lui faisais des papouilles sur le ventre, ce que je continuais à faire même en grandissant.

Parler d’elle me transporte dans mon enfance avec un bonheur et une joie ineffables. Lorsque je fais face à des doutes ou des drames, les souvenirs heureux avec ma grand-mère souvent me reviennent. Souvenirs auxquels je me raccroche pour ne pas sombrer.

Les années où nous vécûmes chez elle furent bénies d’insouciance. Ma mère voyageant beaucoup pour son commerce, ma grand-mère s’occupait de ses petits-enfants et nous gâtait énormément, ce que ma mère lui reprochait souvent.

Sa maison au Bénin, à Porto-Novo, capitale administrative du Bénin, était un endroit enchanté, un Eden : le point de départ de tous les rêves. La façade ressemblait à un mas provençal : un grand puits d’eau à l’entrée servait à laver le linge et à faire le ménage. La cour cimentée comprenait plusieurs logements individuels, dont Abiba était la reine.

Elle occupait celui de droite et sur la même rangée se trouvait la maison de la deuxième femme de mon grand-père, une dame très discrète, que tout le monde appelait Iya et qui s’entendait à merveille avec ma grand-mère. Un autre bâtiment était occupé par ma mère et sasœur.

Mon grand-père habitait à l’étage. Fonctionnaire à la retraite, je le craignais par-dessus tout. Il était redouté de tous, en raison de sa colère fréquente. Cependant, lors des rares occasions où il affichait un sourire, mes yeux étaient immédiatement captivés par ses épais sourcils frisottés et brillants, une caractéristique que tous ses enfants avaient héritée, ainsi que par ses belles dents blanches parfaitement alignées. Je le trouvais fascinant et charismatique, mais cela suscitait également une certaine terreur en moi !Dès que nous faisions des bêtises, nous nous cachions dans un vieux congélateur hors d’usage, relégué dans un coin isolé de la cour. C’était notre refuge secret, le sanctuaire où nous échappions aux conséquences de nos frasques enfantines.

Nous pouvions y tenir à quatre ou cinq, et quand mon grand-père venait nous y chercher, nous en sortions en hurlant ! Les malheureux qui se faisaient attraper passaient un mauvais quart d’heure et se retrouvaient les fesses enflées à cause des coups de martinet. Heureusement, ma grand-mère au cœur compatissant, ne pouvait supporter de voir ses petits-enfants en souffrance. Elle intervenait toujours, disputant fermement son mari pour apaiser sa colère. Sa douce voix empreinte de tendresse réussissait à adoucir son courroux, et elle nous consolait avec des bisous, des bonbons et des gâteaux.

Une à deux fois par an, ma mère avait l’idée saugrenue de nous purger avec de l’huile de ricin, car elle estimait que nous mangions trop de cochonneries. Étrangement, ce rituel abominable se déroulait lorsque ma grand-mère était absente. Son grand cœur n’aurait pas supporté de voir ce spectacle injuste. Nous détestions le goût infect de cette mixture et sanglotions comme si on nous menait à l’échafaud. Pour ma part, il fallait trois personnes pour me maîtriser, car j’étais la plus récalcitrante de tous. Une personne maintenait mes jambes, une autre mes mains, tandis qu’une troisième tentait vainement de m’enfoncer cette huile détestée dans la bouche. Mais je m’empressais de la recracher aussitôt, déterminée à résister à cette épreuve imposée.

Cependant, quand nos yeux se posaient sur notre grand-père, qui faisait les cent pas avec son visage sévère, nous intimant d’obéir, notre courage vacillait. Nos larmes inondaient nos joues, et nous grelottions de peur et de désespoir. Alors, vaincus, nous ouvrions grand la bouche, offrant un accès douloureux à cette huile répugnante.

Au décès de mon grand-père, son fils Oscar, professeur de français, s’installa dans ses appartements. Mon oncle, un très bel homme, ressemblait trait pour trait à sa mère, mais avait malheureusement hérité du caractère très sévère de sonpère.

Ma grand-mère avait une très grande famille qui la considérait comme la cousine riche qui vivait à la grande ville et qui avait réussi, pour eux qui étaient restés au village. Aussi, venaient-ils tous la supplier de prendre soin de leurs enfants. Généreusement, elle acceptait. Sa bonté était sans limite et sa générosité sans bornes. Elle s’occupait même d’enfants qui ne faisaient pas partie de la famille, toujours avec le sourire. Parfois, ses propres enfants, dont ma mère, se plaignaient qu’il y avait trop de monde dans la maison, mais elle répondait q’elle ne pouvait refuser de rendre service. La majorité des enfants qui lui étaient confiés étaient des filles, dont plusieurs adolescentes et quelques adultes. Je les considérais toutes, comme mes cousines. Certaines allaient au collège, d’autres choisissaient une formation professionnelle, d’autres encore travaillaient dans les différentes boutiques de maman. À la grande ville, les opportunités étaient nombreuses pour se réaliser et s’épanouir.

La maison de mes grands-parents ne désemplissait ainsi jamais. Très tôt le matin, une flopée de mendiants y rentraient en récitant et en chantonnant des prières en langue arabe. La plupart étaient aveugles, estropiés, donc souvent accompagnés de guides. Leurs propres enfants adolescents, qui n’étaient malheureusement pas scolarisés, venaient avec eux . Avant leur arrivée, ma grand-mère s’attelait à la préparation d’un sac rempli de pièces de monnaie flambant neuves qu’un de mes oncles banquier lui procurait. Chaque guide tendait la main avec une humble gratitude et recevait des pièces. Souvent à la fin de la distribution, une harmonie résonnait dans l’air, résultant de la cantillation coranique proférée par tous ces êtres cacochymes, brisés, disgraciés, amputés par la vie, qui exprimaient ainsi leur reconnaissance envers leur généreuse hôtesse.

Parmi ces mendiants, se distinguait une grande et belle dame, elle aussi privée de la vue, qui avait noué au fil des années une solide amitié avec ma grand-mère. Au cours du mois sacré du Ramadan, en plus des pièces de monnaie, ils recevaient un sac rempli de provisions essentielles : du riz, du sucre, des sardines, du café et bien d’autres denrées nécessaires à leur subsistance. Certains jours, après le départ des mendiants, un voisin du quartier, Samson, personnage haut en couleur, nous rendait visite. Sa venue était toujours un évènement. Issu de la communauté des Agoudas du Bénin, ou Afro-Brésiliens, composée de descendants d’anciens esclaves ou de trafiquants d’esclaves revenus du Brésil, il était très imposant, et sa peau d’un ton clair témoignait de ses origines.

Dès qu’il franchissait le seuil de la cour, l’atmosphère se remplissait d’une légèreté joyeuse. Tout le monde se moquait gentiment de ses excentricité. Et pour cause : il titubait constamment, semblant être en perpétuelle lutte contre la gravité. Il serrait amoureusement une bouteille d’alcool dans la main, parfois un mannequin en plastique qu’il présentait comme sa nouvelle épouse ! Samson mettait beaucoup d’ambiance dans la cour. Sa présence nous faisait tellement rire que mes oncles et tantes affirmaient qu’il aurait pu devenir un magnifique acteur de théâtre sans son naufrage dans l’alcool. Ma grand-mère tentait à chaque fois de le raisonner, envain.

Lorsque nous avions appris sa disparition, nous nous sommes souvenus avec émotion de ses extravagances, mais hélas, l’alcool avait finalement eu raison de lui.

Dès la nuit tombée, plusieurs nattes étaient étalées dans la cour pour la prière commune du soir. Ensuite, la maison grouillait de monde, entre les domestiques, les enfants, mes oncles, mes tantes, ma mère et toutes les filles élevées par ma grand-mère, sans parler des visiteurs du soir qui parfois restaient dîner. Ma tendre Abiba était totalement imprégnée par l’idéal généreux « Ubuntu », qui signifie en langue xhosa, «une personne ouverte et disponible pour les autres ». Cet idéal avait toujours guidé ses pensées et ses actions.

Après l’école, j’adorais m’asseoir sur la natte à côté d’elle ; je n’hésitais pas à pousser mes frères et sœurs ou mes cousins et cousines qui rivalisaient pour obtenir une place à ses côtés.Mais ma grand-mère, douce et compréhensive, cédait toujours à mes caprices, m’accordant ce privilège. Blottie contre elle, j’éprouvais un véritable plaisir à observer les invités qui s’inclinaient respectueusement devant elle, perpétuant ainsi le rituel de politesse ancré dans les coutumes béninoises et nigérianes : s’agenouiller devant une personne plus âgée. Cette tradition symbolise un profond respect envers les aînés, et je suis ravie de constater que ces valeurs traditionnelles africaines persistent, même à une époque où notre monde moderne est en perpétuelle évolution. Elles témoignent de la richesse culturelle et de la puissance intemporelle des traditions.

Dans les soirées animées, l’intérieur de la maison fourmillait de monde, mais l’agitation se prolongeait bien au-delà de ses murs. C’était lorsque mes grands-parents et leurs enfants se retrouvaient sous le même toit que l’agitation atteignait son apogée.

Les chauffeurs des membres de la famille attendaient patiemment dans la rue, suspendus aux dernières instructions de leurs maîtres ou maîtresses avant de prendre le chemin du retour.

Un spectacle en soi se déployait alors, car un embouteillage gigantesque se formait devant la maison. Les klaxons résonnaient, les véhicules s’entrelaçaient dans un ballet frénétique, créant une scène chaotique mais empreinte d’une énergie effervescente.

À cela s’ajoutait le défilé des prétendants qui venaient courtiser mes cousines. Certains venaient à mobylette, d’autres en voiture, d’autres encore à pied. Ils étaient si nombreux qu’ils suscitaient des bouchons dans notre rue dans une ambiance joyeuse et insouciante.

Après le départ des visiteurs du soir, nous nous agglutinions dans l’un des salons, avides de regarder des films mettant en scène des héros magnifiques et sans peur tels que Bruce Lee, qui captivait la petite fille que j’étais, ou encore Jean-Paul Belmondo que j’adorais, sans oublier les films de Louis de Funès qui nous faisaient éclater derire.

Toutefois, parmi toutes ces soirées, mes préférées étaient celles dédiées aux contes. Lorsque les lumières étaient presque toutes éteintes et que ma grand-mère se retirait pour dormir, tandis que ma mère, mes tantes et oncles s’adonnaient à leurs occupations dans leur appartement, nous nous réunissions dans la cour pour écouter les contes africains. Djénaé, une belle jeune femme, fille d’une cousine de ma grand-mère, s’y révélait une conteuse exceptionnelle. Quand elle souriait, on apercevait ses dents du bonheur éclatantes. Pas étonnant que la majorité des soupirants qui tournaient autour de la maison venaient principalement pour elle !

Dès qu’elle s’asseyait sur la chaise haute et parlait, nous étions propulsés dans un monde mystérieux rempli de magie et de sorcellerie. Installés confortablement sur des nattes par terre, nous formions un groupe d’environ quinze personnes, parfois plus avec les enfants du voisinage, et nous nous pressions autour d’elle. Avant que Djénaé ne débute sa narration, nous devions prononcer à l’unisson un mot de passe en yoruba, créant ainsi une ambiance solennelle et excitante.