Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In diesem grundlegenden Werk geht es um die Darstellung und Interpretation einer Kulturgeschichte der Literatur im Spannungsfeld von buchstäblichem Verstehen und symbolischer Deutung. Ausgangspunkt einer kritischen Diskussion philosophischer und literaturtheoretischer Positionen ist eine Reflexion über das Bild Offenes Buch von Paul Klee. Darauf aufbauend wird eine Poetik der Bedeutungsoffenheit entwickelt, die Philologie als eine Kulturgeschichte der Literatur versteht. An den Leitbegriffen von Poiesis (Philologie als Überlieferungsgeschichte), Katharsis (Philologie als Wirkungsgeschichte) und Aisthesis (Philologie als Deutungsgeschichte) wird das Modell PoiKAi generiert, mit dem sich eine Kulturgeschichte der Literatur schreiben lässt. Umfangreiche Register (Begriffe, Quellentitel, Namen) erschließen das Buch zusätzlich als Enzyklopädie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 3736

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Matthias Luserke-Jaqui

Buchstäblichkeit und symbolische Deutung

Schriften zur Kulturgeschichte der Literatur

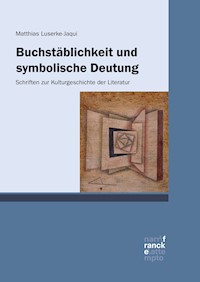

Umschlagabbildung: Paul Klee (1879–1940), Offenes Buch, Aquarell, Gouache auf Papier, 45,7 x 42,5, Moderne, 1930, Deutschland © Solomon R. Guggenheim Foundation, New York. credit: culture-images/fai

© 2021 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Internet: www.narr.deeMail: [email protected]

Satz: pagina GmbH, Tübingen

ISBN 978-3-7720-8615-1 (Print)

ISBN 978-3-7720-0215-1 (ePub)

Inhalt

Wem sonst,

als

dir?Hölderlin, Friedrich1

„Je mehr ich erfuhr, desto stärker erinnerte mich die Geschichte an mein Lieblingsspielzeug aus Kindertagen, ein rotes Kaleidoskop, in dem man Muster aus winzigen bunten Perlen betrachten konnte. Man drehte ein wenig, und alles sah anders aus. Ich konnte stundenlang hineinsehen. Eine Geschichte wird nicht klarer dadurch, dass viele Leute sie erzählen.“Zeh, JuliUnterleuten2

„[…] kan man sagen Wortdod (Philologus,) Witdodschaft (Philosophia) wie man sagt Wissenschaft / Brüderschaft / Gesellschaft und dergleichen: Wortdodschaft: (Philologia[).] Aber dieser Wörter Angenemhaltung stehet bey künfftig beliebtem Gebrauch.“Lobrede der Teutschen PoetereyKlaj, Johann3

„Literatur persönlich genommen“1. Statt eines Vorworts

Im Jahr 1776 schreibt ein Anonymus in der Straßburger Zeitschrift Der BürgerfreundDer Bürgerfreund:

„Sie haben Recht: die Bücher wachsen in unsern bösen Zeiten fast geschwinder als Erdschwämme, vervielfältigen sich mehr als Polypen; und die Kabinete der Gelehrten sind in mehr als einem Betrachte den Weberstühlen der geschäftigsten Manufacturen ähnlich. – – –

Die ungeheure Menge der wirklich vorhandenen Bücher ist also der natürlichste Einwurf, gegen den sich ein neu auftretender Schriftsteller gefaßt machen muß. Jeder Buchladen, vor dem er vorüber geht; jede Bibliothek, die er besucht, und beraubet, scheinen ihm mit leiser Stimme eben das zuzurufen, was Sie uns in ganz vernehmlicher Sprache sagen: Man hätte seine Bemühung sparen, und immerhin seine Weisheit für sich behalten können.

Auch sind die meisten Vorreden nichts als glückliche, oder unglückliche Versuche, diese so furchtbare Anklage von sich abzulehnen, und an der Schwelle des Tempels dem entgegen strebenden Haufen von Schreibern, und von Lesern zu beweisen, daß man wohl auch noch verdiene, eingelassen zu werden.“2

KulturgeschichtlichKulturgeschichte gesehen handelt es sich hierbei um eine alte zivilisatorische Klage, die schon in der Bibel dokumentiert ist im Buch Kohelet mit den Worten: „des vielen Büchermachens ist kein Ende“ (Pred 12, 12). Und auch SchillerSchiller, Friedrich klagt im Brief an GoetheGoethe, Johann Wolfgang vom 19. März 1795 über „die Menge elenden Zeugs, die ich nachlesen muß“3. Das kann ich zwar verstehen, aber das nicht-elende Zeug, das ich lesen durfte, las ich gerne, schon gar nicht fühlte ich mich an einen Kommentar in der LessingLessing, Gotthold Ephraim-Ausgabe erinnert, wo geseufzt wird: „Lohnende Erkenntnisse daraus zu gewinnen, ist dem Kommentator allerdings nicht gelungen“4.

In zahlreichen Publikationen habe ich in der Vergangenheit die Themen und Probleme einer KULTURGESCHICHTEKULTURGESCHICHTE DER LITERATURLITERATUR oder aber auch deren grundsätzliche Fragen in vielen Einzelbeispielen dargestellt. Diese Arbeiten sind nun zu einem großen Ganzen zusammengewachsen, das auf der Ebene von BuchstäblichkeitBuchstäblichkeit und symbolischer Deutungsymbolische Deutung die Grundlagen einer KULTURGESCHICHTEKULTURGESCHICHTE DER LITERATUR auslotet. Den Grundgedanken zu einem solchen Projekt habe ich erstmals 1996 anlässlich des Bochumer Germanistentags zum Thema Wege zur Kultur einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorgestellt. Aus der weiteren thematischen Beschäftigung ging unter anderem mein Buch Medea. Studien zur Kulturgeschichte der Literatur (2002) hervor. Darin wird am Paradigma des Kindsmords eine kulturgeschichtliche Arbeitsweise in der LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft diskutiert, durch welche die fachwissenschaftlichen Debatten der Medizingeschichte, Kriminologie, Soziologie, Rechtsgeschichte, Anthropologie und Theologie, die im literarischen Diskurs der Zeit fokussiert sind, zusammengeführt werden. Insofern verstehen sich die hier versammelten Schriften als eine Ergänzung zu meinen Büchern Medea und Über Literatur und Literaturwissenschaft. Anagrammatische Lektüren (2003) die noch weiteres, umfängliches und hier nicht mit aufgenommenes Material zum Thema einer KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR enthalten, gelegentliche Überschneidungen ließen sich nicht immer vermeiden. Das vorliegende Buch führt meine Studien, Aufsätze und Vorträge zu einer KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR zusammen. Die Texte wurden teils stark überarbeitet, gelegentlich wörtlich übernommen, oder sie sind neu als bislang unveröffentlichte Texte hinzugekommen. Die Schreibweise wurde den heutigen Standards angepasst.

John CageCage, John hat anlässlich der Herausgabe seines Textes SilenceSilence (1961) geschrieben: „Natürlich sind nicht alle diese Texte formal ungewöhnlich. Einige wurden für den Druck geschrieben, d.h. um eher betrachtet als gehört zu werden. Andere wurden als konventionelle informative Vorträge konzipiert und gehalten (ohne deshalb die Hörer zu schockieren, soweit ich das feststellen konnte). Diese Sammlung enthält nicht alles, was ich geschrieben habe; sie spiegelt wider, was ich war und weiterhin bin, meine wesentlichen Anliegen“5.

Friedrich SchlegelSchlegel, Friedrich notierte unter der Überschrift Zur Philologie IZur Philologie I: „Der empirische Mensch erwartet vom Philologen, daß er über jede vorkommende Notiz und Frage […] vollständige Auskunft zu geben wisse“6. Damit gerate ich in ein Dilemma, denn natürlich wünsche ich mir einen nicht-empirischen Menschen, der nicht diesem gewaltigen Anspruch unterliegt, bin zugleich aber auf den empirischen Menschen als Leser*in und Diskutant*in angewiesen. Deshalb will ich bei aller Einsicht in die menschliche Unzulänglichkeit meinen Anspruch mit LacanLacan, Jacques so formulieren: „ich bringe Sie halt auf den Weg des TextesText, damit Sie dort mit mir Steine klopfen“7. Und möglicherweise hat auch HederichsHederich, Benjamin Votum Geltung: „Mehrere solche Deutungen kann sich ein jeder selbst machen“8. Die drängende Bitte eines Heinrich von KleistKleist, Heinrich von „Kulturgeschichte, […] aber sogleich“9, konnte ich nicht erfüllen. Denn diese Schriften zur KULTURGESCHICHTEKULTURGESCHICHTE DER LITERATUR sind im Laufe eines langen Zeitraums entstanden. Sie bilanzieren eine wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema, die als Leitmotiv meiner Arbeit gelten kann. Ich hätte mir anfangs nie träumen lassen, dass es so lange Zeit braucht, bis das Buch abgeschlossen ist, und mehrmals musste ich mich prüfen, ob ein Wort von Karl MarxMarx, Karl an LauraLafargue, Laura und Paul LafargueLafargue, Paul vom 11. April 1868 auch auf diese Studien zutrifft: „Ich bin eine Maschine, dazu verdammt, [Bücher] zu verschlingen und sie dann in veränderter Form auf den Dunghaufen der Geschichte zu werfen“10. Ich habe mich bemüht, einen solchen Eindruck zu vermeiden, denn mein Bild von Geschichte ist doch wesentlich positiver.

Wenn Marge SimpsonSimpson, Marge u. Homer ihrem etwas begriffsstutzigen Gatten Homer aus der amerikanischen Zeichentrickserie Die Simpsons empfiehlt: „Du musst zwischen den Zeilen lesen“, so ist seine Antwort: „Aber da sind nur weiße Zwischenräume“, geradezu repräsentativ für die kulturelle Verlustgeschichte von TextText und Textdeutung. Und damit stellt sich die grundsätzliche Frage, leiden wir alle inzwischen an dieser Art HomerisierungHomerisierung der DeutungDeutung? Als ich bei GoetheGoethe, Johann Wolfgang die folgenden Worte las, bildete ich mir ein, sehr genau zu verstehen, was der Dichter ausdrücken wollte:

„Da ich nicht viel geben kann, habe ich immer gewünscht das Wenige gut zu geben, meine schon bekannten Werke des Beyfalls, den sie erhalten, würdiger zu machen, an diejenigen, welche geendigt im Manuscripte daliegen, bey mehrerer Freyheit und Muse den letzten Fleiß zu wenden, und in glücklicher Stimmung die unvollendeten zu vollenden. Allein dieß scheinen in meiner Lage fromme Wünsche zu bleiben; ein Jahr nach dem andern ist hingegangen, und selbst jetzt hat mich nur eine unangenehme Nothwendigkeit zu dem Entschluß bestimmen können, den ich dem Publiko bekannt gemacht wünschte.“11

Die drei Hauptteile PoiesisPoiesis, KatharsisKatharsis und AisthesisAisthesis sind in sich chronologisch geordnet, nicht nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung, sondern hinsichtlich ihres Themas. Das erklärt, weshalb sich auch innerhalb der einzelnen Teile durchaus Härten und Überschneidungen finden. Und das bedeutet auch, dass das Buch keine Geschlossenheit in sich suggeriert, sondern durchaus auch nach thematischen oder textlichen Schwerpunkten gelesen werden kann. Der römische Dichter MartialMartial schreibt zu Beginn des zehnten Buches seiner EpigrammeEpigramme: „nota leges quaedam, sed lima rasa recenti“ (V. 3), „manches Bekannte wirst du lesen, aber es ist mit frischer Feile geglättet“12, ohne aber seine Herkunft oder Entstehungszeit verbergen zu wollen. In jedem Fall teile ich die Erfahrung von Moses MendelssohnMendelssohn, Moses, die er LessingLessing, Gotthold Ephraim in einem Brief am 11. August 1757 mitteilt: „Ich werde aber die Stellen […] aufsuchen, die ich eigentlich meine, und alsdenn werde ich mich selbst besser verstehen, und also besser erklären können“13. Gleichwohl steht über allem LesenLesen und DeutenDeuten LuthersLuther, Martin Mahnung: „Und es ist leicht möglich, dass du, weil du ein Mensch bist […] weder recht verstehst noch sorgfältig genug beachtest“14.

Ich bin im Laufe meines Wissenschaftlerlebens vielen Menschen begegnet, die mich nachhaltig bereichert und beeinflusst haben. Die Wertschätzung, die ich durch sie erfahren habe, hat mich stets darin bestärkt, auch gegen große institutionelle und personelle Widerstände, die sich alle als ephemer erwiesen haben, dieses Projekt weiter zu verfolgen. Da dieses Buch über viele Jahre hinweg entstanden ist, haben natürlich verschiedene Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran mitgewirkt. Zuletzt waren dies bis zur Fertigstellung meine Assistentin Dr. Lisa Wille, die entscheidend mit dazu beigetragen hat, dass das umfangreiche Projekt überhaupt einen Abschluss finden konnte; ihr danke ich für viele produktive Gespräche. Nadine Dietz, Dr. Grit Dommes, Laura Löbig und Isabelle Wagner haben Vorbildliches geleistet und viel Geduld gezeigt, als es darum ging, die schier unübersehbare Menge an Quellen- und Forschungsliteratur zusammenzutragen und die einzelnen Kapitel redaktionell einzurichten, den Druck vorzubereiten sowie die Register zu erstellen. Alle zusammen haben mich beim Korrekturlesen selbstlos unterstützt.

„Ich komme endlich auf die Anmerkung mit welcher ich schließen will“15, so lässt sich LessingLessing, Gotthold Ephraim in der Rettung des CardanusRettung des Cardanus (1754) vernehmen, und diese Anmerkung ist mir die wichtigste. Dieses Buch ist meiner Frau Silvia, den Kindern Yolanda, Seraphina, Rahel, Sarai und den Enkelkindern Rafael, Nikolai, Mats, Carlotta, Magdalena, Anton und Florin gewidmet. Sie alle geben mir den Rückhalt, ohne den eine so lange Wegstrecke nicht zu bewältigen ist. Ihnen bin ich aus tiefstem Herzen dankbar.

Am Ende bleibt mir die allerletzte Zuflucht zu einem anderen Klassikerzitat. Laurence SterneSterne, Laurence lässt in seinem epochalen Roman Leben und Ansichten von Tristram Shandy, GentlemanLeben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman (1759/67) seinen Protagonisten notieren: „Ich meinesteils bin entschlossen, mein Lebtag lang kein ander Buch mehr zu lesen als nur mein eignes“16. Das kann ich entschieden zurückweisen und mit Lessing schließen, der am Ende seiner Abhandlungen zur FabelAbhandlungen zur Fabel (1759) lakonisch bemerkt: „– Ich breche ab!“17 Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen.

Kusel / Darmstadt, den 17. Februar 2020

EINLEITUNG – AUFRISS EINER PHILOLOGIE ALS KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR

„UNENDLICHER DEUTUNG VOLL“. POETIK DER BEDEUTUNGSOFFENHEITBEDEUTUNGSOFFENHEIT

„Binnenland-Horizonte“. Paul KleeKlee, PaulOffenes BuchOffenes Buch (1930)

Im XIV. Abschnitt seines Kunstessays über WilhelmTischbeins IdyllenWilhelm Tischbeins Idyllen (1822) schreibt GoetheGoethe, Johann Wolfgang, die schönsten SymboleSymbol seien gerade diejenigen, „die eine vielfache DeutungDeutung zulassen, indes das dargestellte Bildliche immer dasselbe bleibt“1. Und an anderer Stelle, in seinem Brief an Sulpiz BoisseréeBoisserée, Sulpiz vom 16. Juli 1818, liest man, der Ausleger habe „völlig freie Hand, die Symbole zu entdecken, die der Künstler bewußt oder bewußtlos in seine Werke niedergelegt hat“2. Bekannt sind auch Goethes Definitionen von AllegorieAllegorie und Symbol, wie sie in den Maximen und ReflexionenMaximen und Reflexionen (1833) mitgeteilt werden. In Nr. 1112, die wie Nr. 1113 etwa um 1807 entstanden ist, heißt es: „Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so daß der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen sei“3. Und Nr. 1113 lautet: „Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild und so daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt, und selbst in allen Sprachen ausgesprochen doch unaussprechlich bliebe“4. Oder Nr. 314: „Das ist die wahre Symbolik wo das Besondere das Allgemeine repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen“5.

Um die Reflexion dieser Verbindung von SymbolikSymbol und vielfacher DeutungDeutung geht es in dieser Einleitung. Das wird besonders sichtbar in einem Bild der klassischen ModerneModerne, das als Umschlagbild dieser KulturgeschichteKulturgeschichte der Literatur dient. Die harten Fakten sind schnell resümiert, der Maler heißt Paul KleeKlee, Paul (1879–1940), das Bild wurde 1930 gemalt; die Maltechnik ist Wasserfarbe und Feder, mit weißer Lackgrundierung auf Leinwand in einem Keilrahmen; die Maße sind 45,7 cm x 42,5 cm, nahezu quadratisch. Das Bild wird im Salomon R. Guggenheim Museum (Nachlass von Karl Nierendorf), New York, aufbewahrt. Der Titel des Bilds wird mit Offenes BuchOffenes Buch, Open book oder Geöffnetes Buch wiedergegeben. Allerdings ist die exakte Titelbezeichnung nicht unerheblich für die DeutungDeutung des Bildes, denn wie in der LiteraturLiteratur kann auch in der bildenden Kunst der Titel eines Kunstwerks eine eigene, nicht unwichtige Signifikanz entfalten. In der Deutung macht es einen erheblichen Unterschied, ob man von einem offenen BuchBuch spricht oder von einem geöffneten Buch. Das geöffnete Buch setzt ein tätiges Subjekt voraus, das das Buch geöffnet hat. Und es drückt implizit aus, dass das Buch zuvor nicht geöffnet, sondern zugeschlagen und verschlossen war. Der Term ‚Das geöffnete Buch‘ denotiert mithin den Wechsel von einem Zustand in einen anderen und transportiert damit unterschwellig eine Dynamik. Anders verhält es sich mit dem Titel Offenes Buch. Redensartlich ist das (offene) Buch aus Sprichwörtern bekannt wie: eine Person oder das ganze Leben ist ein offenes Buch, oder man redet wie ein Buch, bis hin zum metaphorischen Gebrauch, wenn vom Buch des Lebens oder vom Buch der Bücher oder vom Buch der Natur gesprochen wird. In dieser SymbolspracheSymbolsprache steht das Buch in einer langen geschichtlichen Reihe, und die Metaphern von der Welt als Buch und von der Kultur als TextKultur als Text berühren sich hier. Beginnend bei der Bibel als dem Buch der Bücher mit den theologischen Implementen des Buchs der Gerechten und des Buchs des Lebens, sich fortsetzend über eine Art Grammatik des Buchs der Natur mit differenten Lesarten und dem Buch der Schöpfung, und in der Vormoderne und ModerneModerne eine fundamentale Infragestellung im Topos der UnlesbarkeitUnlesbarkeit der Welt erfahrend, gipfelnd wohl in HofmannsthalsHofmannsthal, Hugo von Chandos-BriefChandos-Brief (Ein BriefEin Brief) von 1902, worin es heißt: „Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen“6; am Ende bleibt Chandos die Erkenntnis, dass die Sprache, die er spricht und in der er denkt, aus lauter unbekannten Wörtern besteht. Allerdings hat das Buch der Natur aus der Sicht von SchillersSchiller, FriedrichBraut von MessinaBraut von Messina (1803) keinen guten Leumund, wenn Isabella dem Chor antwortet: „Nicht Sinn ist in dem Buche der Natur, / […] und alle Zeichen trügen!“ (V. 2392f.)

Links unten am Rand finden wir Klees Künstlersignatur. Das K des Anfangsbuchstabens von Klee hat eine ähnliche Gestalt wie das darüber befindliche große Dreieck. Die Vertikallinie und die Diagonallinie im oberen Teil des BuchstabensBuchstaben bilden einen ähnlichen Winkel wie das Dreieck darüber. Was bedeutet dieses Dreieck? Es kann zum einen schlicht die geometrische Figur eines Dreiecks darstellen, zum anderen, wenn man sich dieses Dreieck räumlich vorzustellen versucht, nähert sich der Winkel einem rechten Winkel. Damit ergibt sich die Deutung als ein bautechnisches Handwerkszeug, als ein Winkelmesser, sofern man die Verbindungslinie zwischen rechtem Winkelpunkt und der Basislinie als eine abstrakte, weil nicht gebogene, imaginäre Angabe zur Winkelgröße denken will. Es kann aber auch als ein P gelesen werden, was einem Monogramm als dem grafischen SymbolSymbol von KleesKlee, Paul Vornamen gleichen würde, was mir die plausibelste DeutungDeutung ist, statt eines scripsit bzw. pinxit oder einer Künstlersignatur erscheint dieses transformierte P. Ebenso gut kann das Dreieck die Notation einer Tanzbewegung meinen, wenn man das Bild Offenes BuchOffenes Buch mit Klees Bild AbstraktesBallettAbstraktes Ballett von 1937 kontextualisiert, auf das die als P gelesene geometrische Linie dann vorausweisen würde.7 In diesem Bild findet sich dieselbe geometrische Grundfigur, dort stellt sie aber eine choreografische Zeichenschrift dar, neben den geometrischen Grundformen von Rechteck, Quadrat, Dreieck, Fünfeck, Kreis und Linien.8 KleeKlee, Paul stellt sich damit in die Tradition der modernen Ausdruckskunst und ihrer Notation, wie er sie bei Oskar SchlemmerSchlemmer, Oskar, Theo van DoesburgDoesburg, Theo van, Giacomo BallaBalla, Giacomo und Wassily KandinskyKandinsky, Wassily findet. Übertragen auf sein Bild Offenes BuchOffenes Buch heißt dies: Das wahre Buch würde ein neues Zeichensystem erfordern, das selbst aber auch aus Regularien der NotationNotation erwächst. Folgt man dieser DeutungDeutung, ergibt sich auch inhaltlich eine Weiterung. Die Begegnung mit offenen Büchern im buchstäblichenbuchstäblich oder im metaphorischen Sinn, was nicht unbedingt dem LesenLesen von Büchern gleichen muss, transformiert diejenigen, die sich dem offenen Buch zuwenden, aus der einen WirklichkeitWirklichkeit in eine andere Wirklichkeit. Die Buchstabenbuchstäblichkeit des Alphabets wird in eine andere Bedeutungs- und Zeichensprache überführt, es entsteht ein anderes Zeichen für P. Der linke, äußere Punkt des Dreiecks beginnt auf der gedachten Linie einer Verlängerung der darüber abgebildeten Buchseite. Was aber bedeutet dieser rätselhafte Tropfen unter dem P, zu dem sich keine Erklärung findet? Wenn es ein Tropfen wäre, fiele er verkehrt herum; deshalb ähnelt diese Figur eher einem aufsteigenden Ballon. Oder ist es ein spinnenartiges Lebewesen, das von oben betrachtet werden muss? Somit ergäben sich auf engstem Raum für den Betrachter oder die Betrachterin mehrere Perspektivenwechsel, die Klee als möglich, aber nicht als notwendig offeriert.

Den größten Raum nimmt die Darstellung des offenen Buches selbst ein. Es scheint sich offensichtlich um die ersten Seiten eines einzigen Buches oder mehrerer Bücher zu handeln, wenn man den rechten Buchseitenblock dem linken äußeren, einzelnen Blatt gegenüberstellt. Dass es sich um die räumliche Darstellung eines offenen Buchs handelt, ist unzweifelhaft. Die Seiten umgibt ein schraffierter Strahlenkranz, der die räumlich-kontrastive Wirkung verstärkt, der aber auch als ein Verweiszeichen darauf gedeutet werden kann, dass diese Seiten etwas Helles, Strahlendes, jedenfalls Bedeutendes enthalten. Allerdings können die Betrachtenden Klees Buch nicht lesen, zumindest nicht im wörtlichen Sinn, denn es enthält keine Buchstabenzeichen. Die elf, eher winzigen Quadrate auf der zentralen, kleinen Buchseite in der Mitte sind die einzigen Zeichen, die zudem in Form und Größe variieren. Verweisen sie auf die Bedeutung des Bilds als das Buch des Lebens?9 Vom linken Buchrand aus betrachtet sind sieben einzelne Buchseiten zu erkennen, die ebenfalls in Form und Größe unterschiedlich sind, wobei nur die innere und kleinste Seite ein Dreieck bildet, die anderen Seiten sind Vierecke. Auffallend ist dabei, dass sich zwischen dem dritten und dem vierten Blatt eine tiefschwarze Hintergrundfläche öffnet, die suggestiv so wirkt, als sei die vierte Seite an dieser Stelle aus dem Buch herausgetreten oder gar herausgeschnitten. Die rechte Buchbildseite wird von dem Eindruck beherrscht, als seien zwei, möglicherweise auch drei Seiten geknickt und gefaltet. Das wären dann eindeutige Gebrauchsspuren, das BuchBuch und seine Seiten wurden benutzt, Leser*innen haben die Seiten bearbeitet. Der bräunlich gehaltene Farbton kann die gebräunten Seiten eines alten Buches suggerieren, die Punkte glichen sogar dessen Stockflecken; der Braunton am Rand changiert ins Gelbliche und gegen die Bildmitte hin ins Graubraune. Dies kann auch auf eine Erdverhaftung hinweisen, wonach ein Buch erdet, demnach Lesen erdet, demnach Fantasie und Fiktionalität erden.10 Vergleicht man KleesKlee, Paul Bild mit der barockenBarock Darstellung eines geöffneten Buchs, so ergeben sich bereits auf den ersten Blick die entscheidenden Differenzmerkmale, da die barocke Ikonografie in der Regel das Vanitas-Motiv zitiert, was bei KleeKlee, Paul völlig fehlt, es sei denn, man will den schwarzen Hintergrund der zentralen Buchseiten als eine gähnende Leere und als Ausdruck des Horror vacui lesen.11 Nimmt man beispielsweise das Buchbild Liber vitaeLiber vitae aus der Schule von Michael PacherPacher, Michael um 150012 oder das Stillleben mit geöffnetem BuchStillleben mit geöffnetem Buch13 eines anonymen deutschen Malers aus dem 16. Jahrhundert als Referenzbild, so wird deutlich, dass die dort noch lesbare Schrift der aufgeblätterten Buchseiten die Sicherheit einer Zeichenordnung repräsentiert, die bei Klee verloren gegangen ist. Im Offenen BuchOffenes Buch ist keine Schrift mehr lesbar. Klees Bild verwirft das Stillleben, es erschöpft sich aber auch nicht, wie Carl EinsteinEinstein, Carl in seiner Kunst des 20. JahrhundertsKunst des 20. Jahrhunderts meinte (1926, 3. Aufl. 1931), darin, dass es Erlebnisse kontrolliere und sie bauhaften Formen einordne.14 Vielmehr repräsentiert das Offene BuchOffenes Buch einen modernen Lebensstil, der auf die Wahrnehmungs-, Erfahrungs- und Erkenntnissicherheiten der Geschichte verzichten kann.

Zu KleesKlee, Paul Bild gibt es weder vom Künstler selbst noch von der Klee-Forschung entscheidende Deutungshilfen.15 Lediglich diese knappen Bemerkungen in einem Ausstellungskatalog von 1967 wagen eine Deutungsrichtung: „Klee has arranged geometric forms so that they incline and rotate in a constructed depth“; „Klee tried to visualize his feelings about the book“; „mood with an exotic texture“; „The book is fixed in black mystery and […] we find a triangle with tiny brown squares: the mystery of the printed word“.16 An anderer Stelle ist die Rede davon, dass das Bild ein SymbolSymbol sei „für die Krise der Kultur des Schreibens“17. Das Offene Buch wurde auch vertont, was selbst bereits wieder eine DeutungDeutung darstellt.18

Das Bild Offenes BuchOffenes Buch stellt für mich zweierlei dar. Zum einen visualisiert es die Unendlichkeit des Buchkosmos (das dunkle, schwarze Weltall).19 Schlage ich als Leser eine Seite auf, öffnet sich sofort eine nächste – es gibt keine abschließende Deutung. Das Buch ist das SymbolSymbol für LiteraturLiteratur schlechthin, und ich lese Klees Bild als ein SymbolSymbol der BedeutungsoffenheitBedeutungsoffenheit. Demnach kann man sagen, Literatur generiert BedeutungsfülleBedeutungsfülle und DeutungsfülleDeutungsfülle. Ob diese abschließbar sind, bleibt offen, wie das Offene BuchOffenes Buch selbst. Zum anderen symbolisiert das Offene Buch als ein offenes BuchBuch das Buch des Lebens. Wir können es aufschlagen und darin lesen, aber wir werden es in der Lektüre nie endgültig vermessen können (darauf würde der Winkelmesser verweisen). Das Offene Buch lässt die Bedeutung eines offenen Geheimnisses assoziieren. Das Bild legt also etwas vor, das öffentlich gemacht werden will, das bekannt werden soll und das sich keineswegs in ein sakrales oder paganes Geheimnis zurückziehen will.

In seiner Vorlesung vom 11. März 1981 sagte der französische Philosoph Michel FoucaultFoucault, Michel einmal: „Mir scheint, dass die Wirklichkeit, auf die sich ein Diskurs bezieht, welcher es auch sei, niemals den Grund für diesen Diskurs selbst darstellen kann”20. Foucault deutet sehr detailliert das Bild Dies ist keine PfeifeDies ist keine Pfeife (französicher Originaltitel: Ceci n’est pas une pipeCeci n’est pas une pipe) des Malers René MagritteMagritte, René (1898–1967). In seinem Essay Der Sinn der KunstDer Sinn der Kunst (1954) schreibt Magritte: „Der SinnSinn, das ist das Unmögliche für das mögliche Denken“, und: „Die Freiheit des Denkens ist das mögliche Denken des Sinns, das heißt das Denken des Unmöglichen.“21 Am 23. Mai 1966 schickt Magritte einen Brief an Foucault, der 1973 veröffentlicht wird und dem unter anderem eine Reproduktion seines Bilds Dies ist keine Pfeife beiliegt. Magritte notiert auf der Rückseite: „Der Titel widerspricht nicht der Zeichnung; er bestätigt auf andere Art“22. Hier geht es um die BedeutungBedeutung von Sinn bei der Bilddeutung und analog bei der TextdeutungTextdeutung. Magritte meint, sein Bild enthalte einen Sinn, den der Titel des Bilds in BuchstabenBuchstaben nicht wiedergebe. Der Titel Dies ist keine Pfeife entfalte nur in einem bestimmten Kontext Sinn, „der Kontext aber […] kann besagen, daß nichts konfus ist, außer dem Geist, der eine imaginäre Welt imaginiert“23. Foucault hat den Gedankenaustausch mit MagritteMagritte, René zum Anlass genommen, eine grundsätzliche Reflexion über den Status der Realität in der ÄsthetikÄsthetik zu verfassen. Dabei geht es auch um den Streit zwischen Nominalisten und Realisten in der Philosophie. Aber er schreibt keine philosophiehistorische Abhandlung, sondern er reflektiert über die Eigenart des Bildes im Verhältnis zum TextText. Vor dieser Folie diskutiert er Magrittes Bild Ceci n’est pas une pipeCeci n’est pas une pipe24 und macht dabei bemerkenswerte kunsthistorische Beobachtungen. „Der Text darf dem betrachtenden Subjekt, das Schauer ist, nicht Leser, nichts sagen; ist ein Wort erkannt, ein Satz verstanden, so verflüchtigen sich auch alle anderen graphischen Zeichen mitsamt der sichtbaren Fülle der Form und lassen nur die lineare, sukzessive Abfolge des Sinns übrig“25, schreibt er. Dagegen ließe sich einwenden, dass jede*r Betrachter*in immer zugleich auch Leser*in ist, dafür bürgt schon die kulturelle Prägung. Insofern müssen diese Worte weniger apodiktisch verstanden werden, als sie bei der Lektüre wirken mögen. Bei einem Bild seien BuchstabenBuchstaben immer „nur das Bild von Buchstaben“26. Wie sieht dann aber ein Urbild von Buchstaben aus? Das bleibt unklar. Über Magrittes Pfeifenbild sagt FoucaultFoucault, Michel, dass der geschriebene Text („dies ist keine Pfeife“) genau der Abbildung eines geschriebenen Textes ähnele.27 Das Repräsentationssystem durch Ähnlichkeit verschränke sich in der Kunstgeschichte mit dem Referenzsystem durch Zeichen zu einem einzigen und einzigartigen Gewebe.28 Und Gewebe, so lässt sich ergänzen, ist lateinisch textus, ist Text. RepräsentationRepräsentation und ReferenzReferenz würden einen neuen Text generieren, der als Bild-Text erscheine. Stellen wir die hypothetische Frage: Wie wäre es demnach zu verstehen, wenn ein Bild behauptet: ich bin kein Buch, aber das Bild eines Buches darstellt? Auch so ließe sich Paul KleesKlee, PaulOffenes BuchOffenes Buch lesen. Wenn Foucault sagt: „ein Gemälde kann von einem Text beherrscht werden, dessen Bedeutungen es nur in Figuren umsetzt“29, dann lässt sich dies ohne Einschränkungen auf Klees Bild Offenes Buch übertragen. Klee braucht keinen Text, denn das Bild ist der Text. Im dritten Teil seiner Schrift macht Foucault auf zwei Prinzipien aufmerksam, welche die abendländische Malerei zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert kennzeichnen. Das sei einmal die „Trennung zwischen figürlicher Darstellung […] und sprachlicher Referenz“30. Erst durch Klee, KandinskyKandinsky, Wassily und MagritteMagritte, René würde dieses Prinzip in Frage gestellt. Und zum zweiten sei es das Prinzip der Äquivalenz zwischen Ähnlichkeit und RepräsentationRepräsentation.31 Dabei sei es nicht entscheidend, ob das Bild auf etwas Sichtbares verweise oder ob es etwas Unsichtbares, mithin Fiktives, erzeuge, das ihr gleiche, weil Ähnlichkeit und Affirmation nicht zu trennen seien. „Klees Bilder zerlegen die Malerei […] in ihre Elemente und fügen sie zusammen; diese Elemente mögen zwar einfach sein, aber sie basieren auf dem ganzen Wissen der Malerei und sind davon durchdrungen“32. In einem Gespräch aus dem Jahr 1966 bekennt FoucaultFoucault, Michel, Klees Malerei sei „eine Malerei, die wieder Besitz vom Wissen um ihre grundlegendsten Elemente ergriffen hat. Genau diese scheinbar einfachsten, spontansten Elemente, selbst jene, die nicht erscheinen und niemals erscheinen sollten, macht Klee auf dem Bild sichtbar“33. Für Foucault steht fest: „Klee schuf einen neuen Raum“34.

Ein DiskursDiskurs über die WirklichkeitWirklichkeit sagt nichts über die Wirklichkeit des Diskurses aus, ein Diskurs über ein Bild ist nicht der Beleg dafür, dass diese diskursive DeutungDeutung des Bildes auch tatsächlich dessen Wirklichkeit repräsentiert. „Es gibt keine grundlegende ontologische Zugehörigkeit zwischen der Wirklichkeit eines Diskurses, seiner Existenz, selbst der Existenz von Diskursen, die den Anspruch erheben, die Wahrheit zu sagen, und dann der Wirklichkeit, von der er spricht“35. Deshalb schwächt Foucault auch den Wahrheitsanspruch eines Diskurses, indem er sprachlich ein anderes Bild wählt. „Was kann der Diskurs dann legitimerweise anderes sein als ein behutsames Lesen? Die Dinge murmeln bereits einen Sinn, den unsere Sprache nur noch zu heben braucht“36. Am Ende seiner Abhandlung stellt er nochmals klar, dass es bei seiner Methode der Diskursanalyse nicht um den Nachweis oder gar die Rettung einer wie auch immer gearteten „Universalität eines SinnsSinn“ oder um eine „Monarchie des Signifikanten“ geht.37 Das wird bei aller Kritik an Foucaults Diskursanalyse oft übersehen. In dem Essay Die Sprache, unendlichDie Sprache, unendlich (1963) schreibt FoucaultFoucault, Michel, SchriftSchrift sei Verdopplung, da sie die phonetischen Elemente und nicht das Signifikat repräsentiere, während das Ideogramm direkte Repräsentation des Signifikats sei.

„Für die abendländische KulturKultur hieß schreiben, sich von Beginn an in den virtuellen Raum der Selbstrepräsentation und der Verdopplung zu stellen; wenn die Schrift nicht das Ding, sondern das Sprechen repräsentiert, dann würde das sprachliche Kunstwerk nichts anderes tun als sich tiefer in diese ungreifbare Dichte des Spiegels vorzuwagen; es würde das Doppel dieses Doppels hervorbringen, welches die Schrift seit jeher ist, auf die Weise ein mögliches und unmögliches Unendliches entdecken; […] Diese Anwesenheit des in der Schrift wiederholten Sprechens gibt dem, was wir ein Werk nennen, zweifelsohne einen ontologischen Status, der jenen Kulturen unbekannt ist, in denen es, wenn man schreibt, die Sache selbst ist, die man bezeichnet, als eigenen Körper, sichtbar, und auf hartnäckige Weise unempfänglich für die Zeit“38.

Sollten wir darauf mit den Worten des dritten JohannesbriefsJohannesbrief antworten: „ich hätte dir viel zu schreiben“ (3. Joh 13)?

Susan SontagSontag, Susan hat 1964 in ihrem epochemachenden Essay Against InterpretationAgainst Interpretation provokant gefordert: „Statt einer HermeneutikHermeneutik brauchen wir eine Erotik der Kunst“39. Auch wenn dies einem bewusst zugespitzten und zudem eher unerfüllbaren Postulat gleicht, es skaliert doch das Verhältnis von TextText und TextdeutungTextdeutung neu. „Die InterpretationInterpretation basiert demnach auf einer Diskrepanz zwischen der offensichtlichen BedeutungBedeutung des Textes und den Ansprüchen des (späteren) Lesers“40. Ist diese offensichtliche Bedeutung des Textes dessen BuchstäblichkeitBuchstäblichkeit? Denn wie kann ansonsten eine weitere, andere Bedeutung des Textes offensichtlich sein, da sie ja erst durch die DeutungDeutung gefunden werden muss? Sontag fordert eine Interpretation modernen Stils, die hinter dem eigentlichen Text nach einem „Untertext“41 gräbt, den sie als eigentlichen Text anerkennt. „Verstehen heißt interpretieren“42 und das wiederum bedeutet, „die Welt arm und leer machen – um eine Schattenwelt der ‚Bedeutungen‘ zu errichten“43. Die Reduktion eines Kunstwerks auf seinen Inhalt, die nur diesen interpretiert, gleiche einer Zähmung des Kunstwerks. Diese Selbsttechnik (so wird es FoucaultFoucault, Michel später nennen) der InterpretationInterpretation als einer DisziplinierungDisziplinierung des Kunstwerks hatte in der Kunst- und LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte, in der KulturgeschichteKulturgeschichte insgesamt fatale Folgen. Diese Art der disziplinierenden Interpretation, die nur auf die inhaltlichen Merkmale abhebt, ist Ausdruck einer Gewalteinwirkung auf das Kunstwerks und macht dieses in der Lesart SontagsSontag, Susan zum reinen Gebrauchsgegenstand. Der Untertext vieler Kunstwerke ging verloren, wurde unterdrückt und wich in subversive Deutungen aus. Erst die erfrischende Neugier des modernen Subjekts gewann den Mut zum Untertext wieder zurück und dafür steht, so kann man hinzufügen, in der Kunst das Werk Paul KleesKlee, Paul, ganz besonders das Bild Offenes BuchOffenes Buch. Sontag greift sogar auf religiöses Vokabular zurück, um die Not des Kunstwerks (oder vielleicht auch die Angst des Kunstwerks vor der Interpretation?) zu betonen, wenn sie von einer regelrechten Heimsuchung des Kunstwerks durch die Interpretation spricht.44 Sie formuliert ihr Plädoyer dafür, die Bedeutung der Inhalte einzuschränken und stattdessen „mehr zu sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen“45. Damit kommt wieder die Rolle des*r Rezipienten*in ins Spiel, der*die über den Positivismus der BuchstäblichkeitBuchstäblichkeit hinaus nach den Untertexten – oder besser: nach den Hintertexten – eines TextesText gräbt. Dass Sontag dies mit dem Appell auf den Verzicht von jeglicher DeutungDeutung verknüpft, ist deutlich über das Ziel hinausgeschossen, eingedenk der Tatsache, dass Interpretieren stets die Verbindung von Beschreiben und Deuten ist. Man kann aber Sontags anregende Provokationen zum Anlass nehmen, neu über das Verhältnis von Kunst oder Text und Deutung nachzudenken.

Während seiner Zeit als Bauhaus-Dozent schrieb Paul KleeKlee, Paul einen Essay mit dem Titel exakte versuche im bereich der kunstexakte versuche im bereich der kunst, der zuerst in der Bauhauszeitschrift von 1928 erschienen ist. Darin heißt es: „man lernt hinter die fassade sehen, ein ding an der wurzel fassen. man lernt erkennen, was darunter strömt, lernt die vorgeschichte des sichtbaren. lernt in die tiefe graben, lernt bloßlegen. lernt begründen, lernt analysieren.“46 Die knappste Formel von Klees Autopoetik ist sein vielfach zitiertes Wort: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“Klee, Paul47 Das wirft insgesamt eine fundamentale Frage auf. Ist es für eine DeutungDeutung entscheidend, welche Intention eine Künstlerin oder ein Künstler mit ihren Kunstwerken verknüpfen? Ist im Rahmen der Literaturwissenschaft tatsächlich für die Deutung entscheidend, welches die AutorintentionAutorintention des TextesText ist? Der Schriftsteller D.H. LawrenceLawrence, D.H. bringt es auf den Punkt in seinem Aperçu: „Never trust the artist. Trust the tale“48, und rückt damit das generelle Misstrauen gegenüber den Selbstaussagen, Selbstexplikationen und Autopoetologien der Autoren und Autorinnen in den Fokus. Zugleich aber macht dieses Zitat ein entscheidendes Problem deutlich oder eben sichtbar, es ist die Tatsache, dass etwas in einem Bild enthalten sein muss, das etwas anderes sichtbar macht. Die Frage nach dem Ort dieses Anderen bleibt, ist er im Bild oder außerhalb des Bildes? Ist das hermeneutischHermeneutik intrinsisch oder hermeneutisch extrinsisch zu verstehen? Angenommen HölderlinHölderlin, Friedrich hätte recht, und wir wären wirklich nur deutungslose Zeichen (wie er in der zweiten Fassung des zwischen 1802 und 1806 entstandenen Gedichts Mnemosyne schreibt), so hieße das, wir könnten gedeutet werden, wir sind Objekte der DeutungDeutung, zugleich sind wir aber als Deutende auch deren Subjekte. Objekt und Subjekt zugleich – das ist nicht nur ein logischer Widerspruch von Deutung und DeutbarkeitDeutbarkeit, sondern führt uns an die Grenzen des Vorstellbaren. Anders ist es mit Texten. Wenn Texte deutungslos wären, könnten sie dennoch von uns gedeutet werden. Sie sind aber niemals selbst Subjekte der Deutung, sondern immer nur deren Objekt. Insofern ist Deutung intentional. Und sie ist das, was nach CassirersCassirer, Ernst Verständnis den Menschen ausmacht: „Es ist das symbolischesymbolisch Denken, das die natürliche Trägheit des Menschen überwindet und ihn mit einer neuen Fähigkeit ausstattet, der Fähigkeit, sein Universum immerfort umzugestalten“49.

Das Modell POIKAIPOIKAI

Mit dieser KULTURGESCHICHTE DER LITERATURKULTURGESCHICHTE DER LITERATUR soll die Diskussion im Fach über die Möglichkeiten einer kulturgeschichtlichen Germanistik weiter fundiert werden. Ausgehend von einem ursprünglich sozialgeschichtlichenSozialgeschichte Paradigma, wie es in der Germanistik seit den 1970er-Jahren bis über die Jahrtausendwende hinaus methodologisch diskutiert1 und dessen Ende immer wieder konstatiert wurde2, nehme ich in dieser KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR eine Erweiterung und Neufundierung der theoretischen Rahmenbedingungen sowie eine deutliche inhaltliche Ausweitung vor. Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR ist das Ergebnis des Selbstverständnisses von LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft als einer Kulturwissenschaft. Denn obwohl immer wieder über das Ende der Sozialgeschichte in der Literaturwissenschaft spekuliert wurde, ist es doch unübersehbar, dass die Diskussion um die methodologische Neuorientierung und die thematische Erweiterung des Fachs Germanistik bzw. der Neueren deutschen Literaturwissenschaft zu einer Kulturwissenschaft weitergeführt wurde, längst spricht man vom cultural turn.3 Der Legitimationsdruck, dem die Geisteswissenschaften im Allgemeinen und dem die Literaturwissenschaft im Besonderen von den 1990er-Jahren bis zum ersten Dezennium des 21. Jahrhunderts ausgesetzt waren, führte letztlich zu einer disziplinären Neuorientierung. Der Leitbegriff von Kulturwissenschaft wirkte theoriestimulierend und in der Folge der Theoriestimulation auch transferstimulierend als transdisziplinäre Diskurserweiterung. Dieser Theorietransfer generierte schließlich Forschungsimpulse. Dies kann letztlich zu einem Paradigmenwechsel in den Geisteswissenschaften führen.

Eine KULTURGESCHICHTE DER LITERATURKULTURGESCHICHTE DER LITERATUR ist keine Ereignisgeschichte, sondern Prozessgeschichte. Darin unterscheidet sie sich von herkömmlichen Literaturgeschichten. Sie rekonstruiert nicht LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte, sondern sie fragt nach der Bedeutung und FunktionFunktion der LiteraturLiteratur im kulturellen Prozess. Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR ist wesentlich mehr als reine Rezeptionsforschung, sie bewahrt die klassische Trias von ProduktionProduktion, DistributionDistribution und RezeptionRezeption von Literatur als wechselseitige Bedingungsfaktoren für die gesellschaftliche Aufgabe und Bedeutung der Literatur. Sie setzt sich dabei mit der Kritik an hermeneutischenHermeneutik Positionen und mit den Problemen einer positivistischen Selbstexplikation auseinander. Damit leistet eine kulturwissenschaftlich orientierte LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft einen Modernisierungsimpuls in dieser Disziplin, und die KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR wird zum Bindeglied zwischen der Literaturwissenschaft als einer interpretatorischen Textwissenschaft und einer Kulturwissenschaft, welche die kulturellen Praktiken und sozialen Gebrauchsweisen von Literatur berücksichtigt, deren Themen von Fragen der Handschriftenüberlieferung bis zur Medienkonkurrenz unserer Tage reichen.

Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR untersucht die Bedingungen, die Funktion und die Bedeutung der Produktion, der Distribution, der Rezeption und der TransformationTransformation von Literatur, den historischen Wandel von literaler Kommunikation am Beispiel literarischer Texte, die Veränderung von KulturtechnikenKulturtechnik (das impliziert Arbeiten zu Hypertexten ebenso wie Untersuchungen zur Geschichte des Lesens und Schreibens), den gesellschaftlich-historisch bedingten MedienwechselMedienwechsel und den kulturellen Prozess mit kulturgeschichtlichenKulturgeschichte, religionsgeschichtlichen, mediengeschichtlichen oder spezifisch literaturgeschichtlichenLiteraturgeschichte Fragestellungen. Eine KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR untersucht die Mündlichkeit, die Schriftlichkeit (Hand- und Druckschriftlichkeit) und die Bildlichkeit von Literatur. Sie fragt dabei jeweils nach den Bedingungen der Produktion, der Distribution, der Rezeption und der Transformation von Literatur. Im Hinblick auf die ProduktionProduktion erfordert die KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR Kenntnisse und Fertigkeiten der archivalischen Forschung und der editorischen Praxis, Aspekte der Handschriftenkunde sind ihr ebenso wichtig wie Aspekte der Textüberlieferung, der Entstehungsgeschichte und Druckgeschichte des Werks, der Verlagsgeschichte. Ihr Gegenstand ist also nicht nur die Literatur im umgangssprachlichen Sinn, sondern auch die Archivalie, das Manuskript, der Brief, der Gebrauchstext, die Zeitschrift etc. Die DistributionDistribution betrifft Kommunikations- und Gebrauchsformen der Verbreitung von Literatur oder von literarischen Techniken wie beispielsweise Briefwechsel, Literaturkritiken, Buch- und Buchhandelsgeschichte, Institutionengeschichte, Zensurgeschichte, Fragen der Buchherstellung, des literarischen Lebens, der Lesegesellschaften, Büchereien, Bibliotheken etc. Die RezeptionRezeption bezieht sich vor allem auf den Bereich der Lektürepraxis sowie auf Form-Inhalt-Relationen. Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATURKulturgeschichte der Literatur operiert auf einer doppelten Ebene, sie beschreibt die Form und bestimmt den Inhalt, sie berücksichtigt die Außenfaktoren und die Binnenperspektiven eines Textes. Die TransformationTransformation von Literatur betrifft den MediensprungMediensprung der LiteraturLiteratur vom geschriebenen zum gesprochenen, zum inszenierten oder zum verbildlichten Text. Die Transformation zielt auf die Einschreibung von Literatur in ein anderes Zeichensystem, das textlich oder nicht-textlich, analog oder digital sein kann. Damit wird die klassische methodologisch-kulturwissenschaftliche Trias von Produktion, Distribution und Rezeption von Literatur um die Transformation (den Mediensprung) von Literatur erweitert. Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR ist thematisch und disziplinär dialogfähig. Diese Dialogtransparenz betrifft die Theologie und Religionsgeschichte, die Wissens- und Diskursgeschichte, die Philosophie, die Theater- und Medienwissenschaft, die kulturwissenschaftliche Sprachwissenschaft und die Musikwissenschaft mit ihren je eigenen disziplinären Ausprägungen von Kulturwissenschaft.

Das Kerngerüst einer KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR ruht auf einem reflektierten Fundament, das Aussagen trifft über die Bedingungen und Möglichkeiten von Literatur. Drei Kernparadigmata sind dabei geltend zu machen, deren Ursprung in einer exakten Lektüre und der erweiternden Deutung ihres Ursprungs in der aristotelischenAristotelesPoetik liegt und die das Werk strukturieren: Die PoiesisPoiesis von LiteraturLiteratur, die KatharsisKatharsis von Literatur und die AisthesisAisthesis von Literatur. Die PoiesisPoiesis betrifft das Machen von Literatur, die Katharsis betrifft die WirkungPoetik (Aristoteles)Poetik (Aristoteles) von Literatur und die Aisthesis betrifft das Wahrnehmen und Darstellen von Literatur. Diese drei Paradigmata beziehen sich erstens auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Produktion, auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Distribution, auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Rezeption und auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Transformation der Poiesis von Literatur; zweitens auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Produktion, auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Distribution, auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Rezeption und auf die Bedingungen und Möglichkeiten der TransformationTransformation der KatharsisKatharsis von LiteraturLiteratur; und drittens auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Produktion, auf die Bedingungen und Möglichkeiten der DistributionDistribution, auf die Bedingungen und Möglichkeiten der RezeptionRezeption und auf die Bedingungen und Möglichkeiten der Transformation der AisthesisAisthesis von Literatur.

Für das Werk KULTURGESCHICHTE DER LITERATURKULTURGESCHICHTE DER LITERATUR hat sich im Laufe der Arbeit folgende konzeptuelle Struktur ergeben. In der Einleitung wird das Verständnis von PhilologiePhilologie als einer KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR diskutiert. Hier werden die grundlegenden Methodendiskussionen der Neueren deutschen LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft sowie Positionen der Nachbardisziplinen kritisch rekapituliert. Dieser Teil ist der Darlegung der Grundparadigmata von PoiesisPoiesis, KatharsisKatharsis und AisthesisAisthesis und ihrer Herleitung aus der aristotelischen Poetik gewidmet. Das Philologieverständnis von Friedrich SchlegelSchlegel, Friedrich mit seinem Begriff der ExperimentalphilologieExperimentalphilologie wird ebenso thematisiert wie theoretische Positionen zum Thema BuchstäblichkeitBuchstäblichkeit und DeutungDeutung, einschließlich der RezeptionstheorieRezeptionstheorie, kritisch gewürdigt werden. Der Begriff des PermatextesPermatext als eines kulturgeschichtlichKulturgeschichte beständigen Referenztextes wird am Beispiel der aristotelischenAristotelesPoetik neu in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt. Der DiskursDiskurs über DeutungDeutung und Bedeutung in der Literatur der ModerneModerne wird kritisch analysiert, die hermeneutischeHermeneutik Differenz der DeutungDeutung von fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten sowie grundsätzlich die Möglichkeiten und Grenzen des Verstehens im Spannungsfeld von BuchstäblichkeitBuchstäblichkeit und symbolischer Deutungsymbolische Deutung werden problematisiert.

Aus diesem konzeptuellen Aufriss ergeben sich folgende Diskussionspunkte: Theoretischer Bezug und Methodendiskussion, Konzepte der Kulturgeschichtsschreibung, Buchstäblichkeit und Deutung in Sozialgeschichte, Poststrukturalismus, New Historicism, Dekonstruktion, Mikrophilologie, Rezeptionstheorie, Hermeneutik und in anderen Wissenschaftsdiskursen. Die Geschichte der literarischen HermeneutikHermeneutik wird dabei nur am Rande eine Rolle spielen, statt dessen liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung des Deutungsproblems (mehrfacher SchriftsinnSchriftsinn). Buchstäblichkeit und symbolische Deutung können als Strukturkonzept einer Kulturgeschichte gewonnen werden, das Kultur als TextKultur als Text und Kontext liest. Die Paradigmata von Poiesis, Katharsis und Aisthesis stellen dabei die Grundlegung dar. Der erste Teil (Poiesis) entfaltet den Gebrauch des Paradigmas der PoiesisPoiesis, hier wird PhilologiePhilologie als Überlieferungsgeschichte verstanden, was Aspekte der Handschriftengeschichte, der Druckgeschichte und der Editionsgeschichte literarischer Texte einschließt. Deren systematische Fundierung wird rekonstruiert und unter anderem an den Beispielen der aristotelischenAristotelesPoetik, GoethesGoethe, Johann WolfgangWertherDie Leiden des jungen Werthers und am Thema der Autorschaft diskutiert. Der zweite Teil (Katharsis) widmet sich dem Gebrauch des Paradigmas der KatharsisKatharsis, hier wird Philologie als Wirkungsgeschichte verstanden, was Aspekte der Gattungsgeschichte, der Rezeptionsgeschichte und der Wissenschaftsgeschichte einschließt. Zur WirkungWirkung gehört nicht nur die affektive Wirksamkeit von LiteraturLiteratur, sondern auch die symbolischesymbolisch Deutungsmöglichkeit. Literatur entfaltet ihre Wirkung auch in ihrer DeutbarkeitPoetik (Aristoteles)Poetik (Aristoteles). Deutbarkeit ist ein wesentliches Merkmal der Wirkung von Literatur. Wirkungskonzepte vom MittelalterMittelalter bis in die Gegenwart werden an ausgesuchten Textbeispielen untersucht. Am Ende dieses Teils gehe ich explizit auf die Möglichkeiten der transdisziplinären Interaktion zwischen LiteraturwissenschaftLiteraturwissenschaft und Musikwissenschaft u.a. am Beispiel von MozartMozart, Wolfgang Amadeus und MendelssohnMendelssohn, Moses ein. Der ChorChor als eine ästhetische Schnittstelle von literaler, musikaler und theatraler Kunst in Johann KlajsKlaj, JohannOratorienOratorien wird einer genauen kulturgeschichtlichenKulturgeschichte Re-Lektüre zwischen Textierung und NotationNotation unterzogen. Der dritte Teil (AisthesisAisthesis) entfaltet den Gebrauch des Paradigmas der Aisthesis, hier wird Philologie als Deutungsgeschichte verstanden, was Aspekte der LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte, der transdisziplinären Diskursgeschichte, der Theorie- und Thesengeschichte bis hin zur Mikrogeschichte des Buchstäblichen am Beispiel von GoethesGoethe, Johann WolfgangWertherDie Leiden des jungen Werthers, von CortázarCortázar, Julios RayuelaRayuela und von Lammellentexten einschließt. Die beispiellose Karriere des Möglichkeitsbegriffs in Literatur und Literaturwissenschaft unter dem Label des MimesisMimesispostulats, die Möglichkeiten der Textdeutung als InterpretationInterpretation kultureller Deutungsmusterkulturelle Deutungsmuster am Beispiel von Texten der Frühen NeuzeitFrühe Neuzeit, des BarockBarock, der AufklärungAufklärung, des Sturm und DrangSturm und Drang, des 19. Jahrhunderts und der klassischen ModerneModerne (EinsteinEinstein, Carl, MusilMusil, Robert, DöblinDöblin, Alfred) bilden die Referenzgrundlage.

Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATURKULTURGESCHICHTE DER LITERATUR bietet mitnichten eine Großtheorie. Ich versuche stattdessen den Term KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR als Metabegriff differenter kulturwissenschaftlicher Theorieprofile und Lösungsansätze geltend zu machen. Kulturgeschichte zeichnet sich dann durch eine Kombinatorik unterschiedlicher Selbstthematisierungsvorschläge aus.4 Dadurch will sich eine KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR ihre Anschlussfähigkeit an unterschiedliche Konzeptualisierungsformen von KulturKultur, von Kulturtheorie und von Kulturwissenschaft bewahren. Sie verfolgt das kulturgeschichtliche Kontextualisierungsgebot, sie festigt durch den Rekurs auf einen kontextualistischen Kulturbegriff das figurative Denken, sie kommentiert den Wandel textueller Kommunikation und sie erklärt die TransformationTransformation von KulturtechnikenKulturtechnik. Kulturwissenschaftlich zu arbeiten bedeutet, die Synergieeffekte von Theoriedebatten und Methodendiskussionen für die jeweilige Einzeldisziplin zu nutzen. Dieser kontextualistische Ansatz lotet die gemeinsame Schnittmenge von Text und KontextKontext auf der Gegenstandsebene und von DeutungDeutung und BedeutungBedeutung auf der methodologischen Ebene aus, sie bildet die Bezugsgrundlage sowohl in methodologischer als auch in gegenstandsspezifischer Hinsicht. Jeder Text hat einen Kontext, aber der Text ist nicht sein Kontext. Die Deutung eines Textes referiert auf die Bedeutung seines Kontextes und die Deutung eines Kontextes referiert auf die Bedeutung seines Textes. Die Deutung eines Textes erschöpft sich nicht in dem, was sein Kontext bedeutet, und die Bedeutung eines Textes erschließt sich nicht allein aus der Deutung seines Kontextes. Vielmehr erlangt der Text Bedeutung durch die Deutung seines Kontextes. Dabei geht es nicht um Deutung als einer ausschließlichen Rekonstruktion historischer BedeutungBedeutung, sondern die Bedeutung eines Textes liegt in der DeutungDeutung seines Kontextes, die selbst wiederumPoetik (Aristoteles)Poetik (Aristoteles) kontextabhängig, also historisch-kulturellen Veränderungen unterworfen ist. Das heißt, KulturKultur ist nicht TextText (das wäre gegen einen textualistischen Kulturbegriff vorzutragen)5, sondern Kultur ist KontextKontext, kulturwissenschaftliches Arbeiten ist kontextualistisches Arbeiten.6

Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATURKULTURGESCHICHTE DER LITERATUR arbeitet mit dem sogenannten erweiterten Literatur- und MedienbegriffMedienbegriff. Gegenstand der kulturwissenschaftlichen Forschung ist nicht ausschließlich die fiktionale LiteraturLiteratur, sondern auch die nicht-fiktionale. Expositorische Texte (Gebrauchstexte) haben hier dieselbe wissenschaftliche Valenz wie fiktionale Texte. Die KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR untersucht die Techniken und Praktiken kultureller Prozesse und deren literarischer Medien. Kulturelle Technik bedeutet allgemein die Bereitstellung der Techniken zur Ausbildung kultureller Identität, die informationell, medial, politisch-gesellschaftlich, sprachlich, regional, berufs- und tätigkeitsspezifisch, personal etc. erfolgen kann, wobei auch Aspekte materieller Volkskultur berücksichtigt werden. Kulturelle Praktiken meint die Festschreibung und Auflösung von Geschlechterdifferenzen, von Machtverhältnissen, von Mechanismen der Trivialisierung und Elitarisierung bzw. Kanonisierung von Literatur, die literarische Enkulturation, die mediale FunktionFunktion der Literatur im Sinne einer Vermittlung kultureller Standards, Verhaltens- und Bewusstseinsformen und generell die Funktionalisierung von Literatur zur Sicherung eines historisch-kulturellen Prozesses. Natur im Sinne einer Metapher als Buch zu lesen, ist uns lange geläufig. Nun aber wird dieser Blick umgekehrt, nicht die Natur erscheint als ein Text, sondern das, was der Fall ist (WittgensteinWittgenstein, Ludwig), die Kultur ist Text und Kontext gleichermaßen (insofern kann man von einem kon-textualistischen Kulturbegriff sprechen). Das ist der doppelte Blick der ModerneModerne, diesen Blick mit seinen historischen Entwicklungslinien erkennen zu können und verstehen zu lernen, ist die genuine Aufgabe einer KULTURGESCHICHTE DER LITERATUR.

Der Romanist Hans Robert JaußJauß, Hans Robert (1921–1997) ist vor allem als Mitbegründer der Konstanzer RezeptionstheorieRezeptionstheorie bekannt geworden, obwohl in der Vergangenheit eher die Biografie von Jauß als seine wissenschaftliche Leistung im Vordergrund stand. An dieser Stelle geht es aber nicht um die zweifelsfreie Mitgliedschaft von Jauß in der Waffen-SS und die damit verbundene öffentliche Debatte um seine Person. Jauß selbst hat zu Lebzeiten ein autopersuasives Narrativ gepflegt, das mit den inzwischen bekannten Dokumenten nicht in Einklang zu bringen ist. Wichtige Dokumente wie seine Tagebuchaufzeichnungen aus der Internierungszeit, die Feldpostbriefe und anderes hat er 1995 verbrannt, „wohl wissend, dass die Briefe und Dokumente unschätzbares Material für die Mentalitätsgeschichte des Dritten Reichs gewesen wären“7. Dass es sich beim Denkmodell einer kommunikativ strukturierten RezeptionRezeption nach Jauß keineswegs um ein gänzlich neues Theorem handelte, war auch dem Autor selbst bewusst. In seiner Abschiedsvorlesung hat er auf diesen Umstand hingewiesen und dabei auch die historische Verwurzelung der Rezeptionstheorie hervorgehoben. Jauß zitiert aus den EssaisEssais (1580/85) des Michel MontaigneMontaigne, Michel de: „Ein gebildeter Leser entdeckt in den Texten oft andere Vollkommenheiten als solche, die der Autor selbst in sie gelegt oder an ihnen bemerkt hat. Und derart verleiht der Leser dem alten Text immer reicherePoetik (Aristoteles)Poetik (Aristoteles) Bedeutung und Gesichter“8.

1982 veröffentlichte Jauß sein Hauptwerk Ästhetische Erfahrung und literarische HermeneutikÄsthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, das auf zahlreichen Vorarbeiten beruht und sie zusammenfasst. Ihm geht es darin um den Aufriss einer Theorie und Geschichte der ästhetischen Erfahrungästhetische Erfahrung, wie eine Kapitelüberschrift heißt, und um die entsprechenden literaturwissenschaftlichen und textanalytischen Exemplifizierungen. Die ästhetische Erfahrung, also der rezeptive Zustand in der Wahrnehmung von Kunst, hat sowohl einen prognostischen als auch einen retrospektiven Aussagewert. Ästhetische Erfahrung kann demnach im utopischen Vorschein ebenso zur Geltung kommen wie in einer Wiedererkenntnis, die in die Geschichte zurückverlängert wird. Damit werden Momente vergangener ästhetischer Erfahrung bewahrt und zugleich Momente zukünftiger ästhetischer Erfahrung neu entworfen. JaußJauß, Hans Robert bezeichnet als das eigentümliche, gleichwohl spezifische Merkmal der ästhetischen Erfahrungästhetische Erfahrung, dass darin das ästhetische Sinnverstehen eine freiwillige Leistung der Kunst sei, was ihren emanzipativen Charakter unterstreiche.9 Dass hier Zweifel kaum aus dem Weg zu räumen sind, ob Kunst tatsächlich sich je und stets Dogma und Logik entzieht, und ob Kunst tatsächlich immer und zu jeder Zeit durch Freiwilligkeit gekennzeichnet ist, muss skeptisch beurteilt werden. Denn der historische Prozess macht deutlich, dass die Geschichte der Funktionalisierung der Kunst mindestens ebenso lang ist und reich an Beispielen wie die Geschichte ihrer proklamierten Unabhängigkeit.

Jauß wirft AdornoAdorno, Theodor W., nicht ganz unbegründet, „ästhetische[n] Snobismus“10 vor, wenn dieser die KatharsisKatharsis rundweg ablehne. Denn für die RezeptionstheorieRezeptionstheorie ist gerade die kommunikative Leistung der Kunst durch eine primäre, emotionale Identifikation (Lachen, Weinen, Bewundern, Rühren), die sich von der sekundären ästhetischen Reflexion unterscheidet, bedeutsam. Jauß bündelt diesen komplexen Vorgang im Begriff der Katharsis. Die Katharsis ist der Ort, wo sich „der Umschlag von ästhetischer Erfahrung zu symbolischersymbolisch oder kommunikativer Handlung“11 vollzieht. Katharsis ist Kommunikation zwischen Kunstwerk und Rezipierenden, ohne die sich ästhetische Erfahrung nicht konstituiert. Die ästhetische Identifikation dient als ein kommunikativer Vollzugsrahmen, der Verhaltensmuster überliefert oder neu generiert, der aber auch Handlungsnormen übersteigen und negieren kann.12 Jauß spricht von „meinen fünf Ebenen der Rezeption“, die er als einen „Zusammenhang von Funktionen der ästhetischen Erfahrung“ verstanden wissen will.13 Im Einzelnen sind dies die assoziative Identifikation, die admirative Identifikation, die sympathetische Identifikation, die kathartische Identifikation und die ironische Identifikation.14 Diese FunktionenFunktion kennzeichnet, dass sie alle von der Rezeption her gedacht sind und somit rezeptive Einschreibungen darstellen. Damit fallen sie als wesentliche BeschreibungsmöglichkeitenPoetik (Aristoteles)Poetik (Aristoteles) von Jauß’ PoiesisPoiesis und AisthesisAisthesis aus. Der ästhetische Genuss – und Jauß blendet die Frage nach dem ästhetischen Verdruss aus, die möglicherweise über den Begriff der Kontraidentifikation hätte reflektiert werden können – geht der KatharsisKatharsis voraus und ist ein Selbstgenuss im Fremdgenuss. Mit dieser Formel betont JaußJauß, Hans Robert die Seite der Erfahrung seiner selbst im Zustand der ästhetischen Erfahrung. Katharsis, PoiesisPoiesis und AisthesisAisthesis bestimmt er als die drei Grundkategorien des ästhetischen Genießens. Kritisch anzumerken ist dabei, dass die Katharsis auf diese Weise die Basis ihrer selbst wird, also Katharsis die Grundlage für Katharsis ist, was sich logisch nicht erschließt. Im Grunde genommen hätte Jauß auf die Bestimmung des ästhetischen Genießens als Voraussetzungskategorie für Poiesis, Aisthetis und Katharsis verzichten können, da ihr die intrinsische Begründung fehlt.

Jauß entwickelt zunächst den Begriff der Poiesis aus der aristotelischenAristotelesPoetik. Ihm geht es dabei um eine möglichst exakte, textphilologische Erklärung. Poiesis definiert er als die „produktive ästhetische Grunderfahrung“15 und beschreibt damit jenen Prozess, in dem die Rezipierenden zu Mitschöpfern des Kunstwerks werden.16 Poiesis ist also ein Verhalten des rezipierenden Subjekts. Besonders nach der Jahrhundertwende 1900 erkennt Jauß einen Bedeutungswandel von Poiesis im Kontext der literarischen Avantgarde. Nun würde die ästhetische Rezeption aus einer durch Kontemplation gekennzeichneten Passivität befreit, indem die Rezipierenden Teil der Konstitution eines Kunstwerks würden. Allerdings mangelt dieser Perspektive, dass die Beteiligung der Leserschaft an der Konstituierung eines Kunstwerks nicht erst ein Kennzeichen der ModerneModerne ist, und dass ferner die Geschichte der ästhetischen Erfahrungästhetische Erfahrung nicht nur durch eine passive und kontemplative Rezeption markiert ist. Denn diese Neuskalierung von RezeptionRezeption beginnt historisch gesehen schon überall dort, wo die Abweichungen zum Normativen gesucht und gefunden werden.

Den Begriff der Aisthesis übernimmt Jauß ebenfalls aus der aristotelischen Poetik. Seine textphilologischen Erklärungen bleiben freilich hinter dem zurück, was als gräzistisches Basiswissen bezeichnet werden kann. Und auch wenn Jauß selbst die historisch-theoretischen Ansätze zu seiner Rezeptionstheorie in der aristotelischen Poetik sieht, so wurde doch nachgewiesen, welche bedeutende Rolle besonders KantsKant, ImmanuelKritik der UrteilskraftKritik der Urteilskraft (1790) in der Geschichte der theoretischen Reflexion spielt.17 JaußJauß, Hans Robert fasst im Begriff der AisthesisAisthesis als dem zweiten Zustand des ästhetischen Genießens ein Sehen, das Erkenntnis ist, und ein Wiedererkennen (eine Wiedererkenntnis), das Sehen seiner selbst ist. Aisthesis ist, so Jauß weiter, die „rezeptive ästhetische Grunderfahrung“18.

Auch die KatharsisKatharsis ist ein aristotelischerAristoteles Begriff aus der Poetik. Katharsis sei, so führt Jauß aus, die „kommunikative ästhetische Grunderfahrung“19. Das wird aber dort relativiert, wo er auch der Aisthesis eine kommunikative Leistung zuspricht.20 Und die Frage bleibt unbeantwortetPoetik (Aristoteles)Poetik (Aristoteles), ob denn die Mitteilung über eine andere Welt oder die Übernahme einer Handlungsnorm in der PoiesisPoiesis auch schon Kommunikation sei.21 Das Andere der Kommunikation bleibt jedenfalls stumm, es spricht stets der oder die Rezipierende, bestenfalls mit sich selbst. Auch die Engführung der Poiesis mit einer grundsätzlich kontemplativen Einstellung ist letztlich zu einseitig, da sich ästhetische Erfahrung nicht in reiner Kontemplation erschöpft.

Die kommunikative Funktion, kommunikative Grunderfahrung oder kommunikative Leistung der ästhetischen Erfahrungästhetische Erfahrung – Jauß variiert diese Begriffsfolge – wird mit einer dreifachen Präzisierung beschrieben. Zum Ersten müsse die kommunikative FunktionFunktion ästhetischer Erfahrung das enthalten, was AristotelesAristoteles als kathartische Lust beschrieben habe; zum Zweiten sei die augustinische Kritik am Selbstgenuss zu berücksichtigen; und zum Dritten müsse die affektive Bedeutung für den rhetorischen Imperativ der Überzeugung durch Rede, wie sie von GorgiasGorgias her bekannt sei, erkennbar sein. Das hindert JaußJauß, Hans Robert allerdings nicht daran, sein Verständnis von Katharsis zwischen einem „distanzlosen Objektgenuß“ und einem „sentimentalen Selbstgenuß“ mit der Gefahr, dass die RezeptionRezeption ihrer kommunikativen Funktion verlustig geht, aufzuspannen.22 Man kann die RezeptionstheorieRezeptionstheorie in dieser, von Jauß selbst so bezeichneten These, zusammenfassen:

„Ästhetisch genießendes Verhalten, das zugleich Freisetzung von und Freisetzung für etwas ist, kann sich in drei Funktionen vollziehen: für das produzierende Bewußstein im Hervorbringen von Welt als seinem eigenen Werk (Poiesis), für das rezipierende Bewußtsein im Ergreifen der Möglichkeit, seine Wahrnehmung der äußeren wie der inneren Wirklichkeit zu erneuern (Aisthesis), und schließlich – damit öffnet sich die subjektive auf intersubjektive Erfahrung – in der Beipflichtung zu einem vom Werk geforderten Urteil oder in der Identifikation mit vorgezeichneten und weiterzubestimmenden Normen des Handelns“23.

PoiesisPoiesis, AisthesisAisthesis und KatharsisKatharsis sind bei JaußJauß, Hans Robert drei Grundkategorien von ästhetischer Erfahrungästhetische Erfahrung, die in ihrem Zusammenwirken nicht hierarchisch, sondern funktional gedacht werden müssen. In der weiteren, hermeneutischenHermeneutik Reflexion auf diese Basisbestimmung entfaltet Jauß den zentralen rezeptionsästhetischen Bezugspunkt. Das Kunstwerk offenbare in der fortschreitenden Aisthesis und damit in seiner AuslegungAuslegung eine solche Bedeutungsfülle, dass der historische Horizont seiner ProduktionProduktion deutlich überstiegen werde. Jauß beschreibt die von ihm vertretene Rezeptionstheorie mit dem Hinweis, sie könne die Rekonstruktion des zeitgenössischen Erwartungshorizonts unter den Bedingungen der Produktion eines Kunstwerks historisch einholen und rekonstruieren, wodurch der (historische) Text und die Gegenwart der Rezipierenden in ein dialogisches Verhältnis träten, um in der hermeneutischen Praxis nicht nur jenen Sinn zu finden, der als Verstehen in den TextenPoetik (Aristoteles)Poetik (Aristoteles) nicht nur die Darlegung eines impliziten Sinns sucht, sondern wonach VerstehenVerstehen bedeute, einen bislang unbewussten SinnSinn