15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

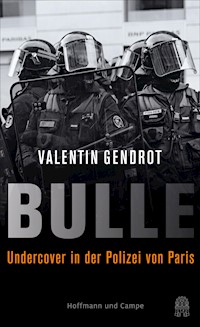

Aus dem Inneren der Polizei: Der Sensationsbericht aus Frankreich Undercover in der vielleicht härtesten Polizei Europas. Valentin Gendrot wollte wissen, wie es wirklich ist, ein Bulle im härtesten Pariser Arrondissement zu sein. Sein Erfahrungsbericht hat Frankreich schockiert und ist zu einem der erfolgreichsten Sachbücher des Jahres 2020 geworden. Noch nie ist es einem Journalisten gelungen, die Polizei zu infiltrieren und aus erster Hand über Rassismus, Gewalt und Überforderung in ihren Reihen zu berichten. Valentin Gendrot lässt sich in nur drei Monaten zum Hilfspolizisten ausbilden, bekommt eine Waffe in die Hand gedrückt und muss fortan auf den Straßen des gefährlichsten Pariser Bezirks für Ordnung sorgen. Seine Kollegen beleidigen und misshandeln migrantische Jugendliche, tauschen sich in rassistischen Chats aus und folgen auf der Straße ihrer eigenen Rechtsvorstellung. Gendrot lässt sich auf ihre Welt ein, deckt sie, wenn Straftaten im Amt vertuscht werden sollen, erfährt von fehlender Unterstützung vom Staat, schlechter Bezahlung und fehlender Achtung. Bis sich ein Kollege schließlich das Leben nimmt … Ein dringendes, wichtiges Buch, sowohl für die Opfer von Polizeigewalt als auch für die Polizei selbst, von dem wir in Deutschland viel lernen können. "Zwei Jahre undercover in der Pariser Polizei. Zwei Jahre Rassismus, Gewalt und Missbrauch staatlicher Macht ertragen und drüber berichten. Das ist eine journalistische Meisterleistung." - Thilo Mischke "Ein bewundernswert überzeugender Selbstversuch bis zur Selbstverleugnung. Aufklärerisch-entlarvend, nicht denunzierend. Nachahmenswert sicher auch für Deutschland." - Günter Wallraff

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Valentin Gendrot

Bulle

Undercover in der Polizei von Paris

Aus dem Französischen von Martin Bayer

Hoffmann und Campe

Vorbemerkung der Herausgeber

Das hat noch kein Journalist versucht, geschweige denn fertiggebracht: sich in die Polizei einzuschleichen. Es hat schon Reporter gegeben, die sich inkognito als Schwarzarbeiter auf Baustellen (Günter Wallraff in Deutschland) oder als Gefängniswärter (Ted Conover in den USA, Arthur Frayer in Frankreich) verdingt haben oder sich als Patienten in psychiatrische Kliniken einweisen ließen (Nellie Bly in den USA, Albert Londres in Frankreich). Aber mit Bulle1 nimmt uns zum ersten Mal ein Journalist auf eine Undercoverentdeckungsreise in ein französisches Polizeirevier mit.

Als dem Journalisten Valentin Gendrot die Idee dazu kommt, ist er 29 Jahre alt und kann sich bereits sechs erfolgreicher Undercoverreportagen rühmen. In den vergangenen drei Jahren hat er sich in mehreren Jobs umgeschaut: Er war Fließbandarbeiter im Autowerk, ist als Vertreter von Tür zu Tür gegangen und war in einem Callcenter tätig. Die Erfahrungen daraus verarbeitet er in einem ersten Buch, das unter dem Pseudonym Thomas Morel mit dem Titel Les Enchaînés, un an avec des travailleurs précaires et sous-payés22017 im Verlag Les Arènes erscheint.

Warum wollte sich Valentin jetzt unbedingt bei der Polizei einschleichen? Einmal, um ein persönliches Ziel zu erreichen – er wollte der Erste sein, der das hinkriegt. Außerdem aber suchte er Antworten auf brennende Fragen. Was passiert hinter den Mauern eines Polizeireviers? Wie kommt es, dass Polizisten so häufig gewalttätig werden? Herrschen in der französischen Polizei rassistische Vorurteile? Warum ist es so schwierig, einen Polizisten im Dienst zu belangen? Aber auch: Was geht eigentlich in den Köpfen dieser Männer und Frauen vor, die so mit ihrem schlechten Image zu kämpfen haben? Warum beklagen sich diese Staatsbeamten andauernd über ihre Lage? Und warum ist die Selbstmordrate unter Polizisten so hoch, dass man bei diesem Beruf inzwischen von einer »Selbstmordkatastrophe« spricht?

Da er im Internet bisher nicht in Erscheinung getreten war, konnte sich Valentin Gendrot unter seinem echten Namen für die Ausbildung zum Adjoint de sécurité (ADS) einschreiben, als Hilfspolizist also, ganz unten auf der Karriereleiter. Der Kurs an der Polizeischule Saint-Malo dauert nur drei Monate gegenüber durchschnittlich zwölf Monaten bei der Ausbildung zum Streifenpolizisten. Laut den Worten eines der Ausbilder wird durch diesen Schnellkurs eine »Billigpolizei« auf die Öffentlichkeit losgelassen. Davon zeugt etwa die Unterrichtseinheit zum Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt: Sie dauert ganze drei Stunden.

Nach dem Abschluss findet Valentin nicht gleich den Posten, den er sich wünscht, er arbeitet zunächst als Fahrer in der psychiatrischen Ambulanz der Polizeipräfektur Paris. Er wartet ein Jahr, bis endlich eine Stelle als »Flic« im Revier des 19. Arrondissements in Paris frei wird, weil er in einem sozialen Brennpunkt eingesetzt werden will, einem Viertel, in dem die Beziehungen zwischen Polizei und Bewohnern als schwierig gelten.

Schon am ersten Tag hat Valentin das Gefühl, in eine »Bande« geraten zu sein, er ist entsetzt. Seine Polizistenkollegen duzen, beleidigen und schlagen die »Bastarde«, wie sie sie nennen: meist junge männliche Schwarze, Araber und Migranten. Der »Verhaltenskodex für Polizeiarbeit und Streifendienst«, wie er an der Polizeischule gelehrt wird, scheint ihm für eine andere Welt geschrieben zu sein, ein Bürokratenerzeugnis, das mit der Realität nichts zu tun hat.

Bulle zeigt den Alltag der Polizisten, die zwischen dem mangelnden Verständnis der Vorgesetzten einerseits und der Feindseligkeit eines Teils der Bevölkerung andererseits zerrieben werden. Valentin und seine Kollegen arbeiten in einem baufälligen Polizeirevier und fahren einen schrottreifen Wagenpark. Wenn am Monatsende das Gehalt überwiesen wird, sind es ganze 1340 Euro netto. Ein Bericht des französischen Senats von 2018 stellt fest, dass manche Polizisten im Großraum Paris am Anfang ihrer Laufbahn »zu fünft oder mehr auf 20 Quadratmetern […] und mitunter sogar in ihrem Auto schlafen«.

Während Valentins Undercoverzeit schießt ein Kollege sich mit der Dienstpistole im Urlaub in den den Kopf. Ein Selbstmord unter insgesamt 59 bei der französischen Polizei im Jahr 2019, eine Steigerung um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Valentin Gendrot versteckt nichts. Er berichtet von einem gewalttätigen Übergriff eines Kollegen, aber auch, wie er sich an der Verfälschung des Protokolls beteiligt, um den Kollegen zu decken. Er taucht vorbehaltlos in die Rolle ein und lässt uns so die verborgene Welt der Polizisten entdecken, die noch kein Außenstehender zu sehen bekommen hat.

Um seine ehemaligen Kollegen vor Repressalien im Dienst oder im Privatleben zu schützen, hat der Autor die Identität aller Polizisten, die er in seinem Buch zitiert, verschleiert. Äußerliche Merkmale, Vor- und Familiennamen sind verändert.

Dieses Buch erzählt von einer bestimmten Epoche. Es führt uns in die Amtszeit des Präsidenten Emmanuel Macron, die von einer enormen Zunahme polizeilicher Gewalttaten gegen die Bewegung der Gelbwesten geprägt ist. 2020 haben sich vor dem Tribunal de Paris mehr als 20000 Bürger unter dem Motto »Black Lives Matter« über Übergriffe der Polizei beschwert. Gleichzeitig haben journalistische Recherchen von Mediapart3, Arte radio4 und StreetPress5 vielfache diskriminierende und rassistische Äußerungen von Mitgliedern der Ordnungskräfte enthüllt.

Angesichts der Empörung über diese Berichte hat Emmanuel Macron von Innenminister Christophe Castaner Maßnahmen zur »Verbesserung des Verhaltens der Ordnungskräfte« verlangt. Am Tag darauf erklärt der Minister: »In den vergangenen Wochen haben zu viele [Polizisten] bei der Erfüllung ihrer Pflichten versagt. Rassistische Äußerungen und diskriminierende Handlungen sind ans Licht gekommen. Das ist nicht hinnehmbar.« Frankreichs »erster Polizist« räumt zum ersten Mal ein, dass seine Behörde ein Problem hat. Ein Problem namens Rassismus.

Sich in die Polizei einschleusen? Man könnte glauben, mit einem solchen Vorhaben solle die Polizei bloßgestellt und angegriffen werden. Wer Bulle liest, wird sehen, dass das nicht der Fall ist. Valentin Gendrot berichtet, was er sieht, was er erkennt und was ihm missfällt, aber er schildert die Polizisten und die Opfer ihrer Übergriffe stets als Menschen.

Im Lauf der Zeit verändern sich seine Sprache und sein Verhalten. Er fragt sich selbst: Erfasst mich der Korpsgeist der Polizei? Verliere ich das Mitgefühl? Überrascht muss er feststellen, dass die Polizei, in die er sich einschleicht, sich auch in ihn einschleicht.

Geoffrey Le Guilcher, Clara Tellier Savary und Johann Zarca

Éditions Goutte d’Or

Gewidmet

meinem lieben Papa,

La Merguez

und Marcelo.

Kapitel 1

»Was hast du da gerade gemacht?«

Toto6 drängt den Typen und sein Schild gegen das Bushäuschen. Er nimmt ihn jetzt auseinander, ganz klar. Um uns herum bleiben die Leute stehen, ein paar zücken ihre Smartphones und filmen die Szene.

»Da rüber!«, weist mich François an. »Wir bilden einen Sicherheitskordon!«

Dies ist eine meiner ersten Schichten mit der Gruppe, und sie haben endlich einen geschnappt. Sie nennen sie Bastarde. Und wenn sie ausrücken, dann geht es auf Bastardjagd. Mit diesem hier hat Toto nicht allzu viel Mühe gehabt. Er ist bloß ein Hänfling, ganz klar noch minderjährig. Ein kleiner Bastard also.

Ich behalte die Umgebung im Blick. Niemand darf die beiden stören. Meine Kiefermuskeln sind angespannt. Ich halte die Hände an der Seite, die linke ein paar Zentimeter neben meiner Knarre. Mir gegenüber stehen die Kumpels des Hänflings und starren mich feindselig an. Ich schwitze und zittere. Mein Adrenalinspiegel steigt. Mein Herz hämmert.

»Gehen Sie vorbei, nicht hier entlang«, scheuche ich die Passanten weiter, die sich in meine Richtung verirren.

Ich drehe mich um, der Typ steht immer noch gegen das Bushäuschen gedrückt da. Die Szene erscheint mir endlos.

»Aufsitzen, abrücken!«, ruft François hinter mir.

Wir steigen alle sechs in den weißen Mannschaftswagen, den Jungen nehmen wir mit. Toto drückt aufs Gaspedal. Hinten kullern wir alle auf unseren Sitzen durcheinander. Eile ist angesagt. Der verängstigte junge Mann sitzt zwischen uns, aber keiner fasst ihn an, das kommt nicht infrage. Diese Geschichte wird zwischen ihm und Toto geklärt.

Wir rasen die Pariser Hauptverkehrsstraßen entlang, raus aus unserem Sektor, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Wir erreichen Pantin. Was wollen wir hier? Wir dürfen das 19. Arrondissement nicht verlassen.

Toto hält mitten auf der Straße an. Er steigt aus, reißt die Schiebetür auf und steigt zu uns ins hintere Abteil. Er traktiert den Typ mit den Fäusten, packt ihn an den Haaren.

»Was war das gerade, was du gemacht hast? Hm?«

Einer der Kollegen sagt mir, ich solle aussteigen und Schmiere stehen. Ich springe auf die Fahrbahn, lasse die Schiebetür hinter mir zuschnappen und fasse mich draußen in Geduld. Der Wagen bebt, ich höre Schreie. Ich warte ab und behalte das Kommen und Gehen der Passanten im Blick. Die Tür öffnet sich wieder, die Stimme des Flics donnert:

»Alles klar, hast du’s jetzt kapiert? Dann ab, raus mit dir!«

Der Typ steigt aus, weit vornübergekrümmt. Er hält sich den Kopf mit beiden Händen, wirkt verwirrt. Schließlich murmelt er:

»Das ist … die französische Polizei?«

Wir lassen ihn da stehen, alleine, kilometerweit entfernt von dem Punkt, an dem wir ihn aufgegriffen haben. Das gehört zur Bestrafung.

Ich trage die Uniform des Hilfspolizisten noch keine zwei Wochen, und schon bin ich zum Komplizen bei der Misshandlung eines jungen Migranten geworden. Wohin wird mich diese Geschichte noch führen? Ich kehre auf meinen Sitz hinten im Mannschaftswagen zurück.

»Er hat mir sein Handy an die Augenbraue geknallt«, erzählt uns Toto. »Er hat mich mit seinem Handy geschlagen, als ich an der Porte de la Villette ausgestiegen bin, während ihr die beiden Migranten kontrolliert habt. Gut … ich glaube, es war nicht mal Absicht.«

»Mach dir nichts draus. Typen wie den sollte man alle umbringen«, knurrt Bison.

Polizisten sind verpflichtet, jeden Einsatz, eine sogenannte mission, zu protokollieren und jede Schicht in allen Einzelheiten im MCI, dem »Computerisierten Informationssystem für laufende Vorgänge« zu dokumentieren. Das heißt bei uns GE für gestion des évènements (»Ereignisbericht«), also ein Tagesprotokoll für die Schicht. Dieser Einsatz wird darin aber nicht auftauchen. Erstens, weil es sich um einen »Initiativeinsatz« meiner Kollegen handelt, der nicht angeordnet war. Und zweitens, weil – das verlangt die Solidarität unter Polizisten – alles, was im Mannschaftswagen passiert, auch im Mannschaftswagen bleibt.

Aber nicht immer. Nicht diesmal.

Kapitel 2

Montag, 4. September 2017, 6:58 Uhr.

»Wer bezahlt dich, du Scheißjournalistenschwein?« Ich sitze am Steuer meines dreckigen weißen Clio, einen Wust leerer Zigarettenschachteln um mich herum, und stelle mir vor, wie ich enttarnt werde. Bestimmt würde ich gelyncht. Ich bin ein bisschen spät dran, also trete ich aufs Gas. Mein Ziel ist die staatliche Polizeischule in Saint-Malo, 100 Kilometer vom Wohnort meiner Eltern. Wieder zurück in die Schule.

Ich sage mir, die machen dich alle, das kann dich teuer zu stehen kommen. Die Polizisten werden mich mit ihren riesigen Fäusten zusammenschlagen. Wenn sie richtig angepisst sind, zerquetschen sie mir vielleicht die Hände, damit ich nicht mehr schreiben kann, oder, schlimmer noch, sie geben mir eine Kugel zwischen die Augen. Schießunfall, kann passieren. Wenn man Angst hat, stellt man sich immer das Schlimmste vor, bis man sich völlig in den Wahn hineingesteigert hat.

Ich zünde mir eine Kippe an, versuche mich zu erinnern, wie ich auf die Idee gekommen bin, zur Polizei zu gehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Da war jedenfalls diese Demo am 1. Mai 2016 in Paris. Die Bereitschaftspolizei CRS setzte Tränengas ein, ich habe immer noch den üblen Geschmack im Mund. Dieses Gefühl zu ersticken, dieses minutenlange Schnappen nach Luft, bis ich wieder normal atmen konnte.

Ich habe eine ganze Reihe Demoerinnerungen. Bei den Umzügen habe ich oft die Polizisten beobachtet, wie sie, steif wie Robocop, unbeweglich und tatenlos dastanden und einen halben Tag lang die Straße absperrten. Ich beneidete sie nicht. Als Jugendlicher glaubte ich, ein bisschen klischeehaft, dass sie die etablierte Ordnung verteidigten, während wir, auf der anderen Seite, im allgemeinen Interesse handelten. Inzwischen bin ich erwachsen. Meine Feindseligkeit hat sich in Neugier verwandelt.

Wenn man in den letzten fünf Jahren den Begriff Polizei googelte, zogen eine Parade brisanter und umstrittener Themen an einem vorbei. Sehr beliebt waren die Ordnungshüter nach den Mordanschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo, um dann in der Meinung der Öffentlichkeit abzustürzen, als sich die Polizeibrutalität gegen die Gelbwesten häufte. Man sieht auch Bilder von Demonstrationen der Polizisten gegen ihre Arbeitsbedingungen, und dann sind da die Meldungen über die erschreckend hohen Selbstmordzahlen, weit über dem französischen Durchschnitt, in diesem Beruf. Opfer oder Henker? Helden oder Büttel? Es fing an mich zu interessieren, wie ihre Arbeitsbedingungen wirklich aussehen. An einem Mittwochmorgen im März 2017 wage ich den Schritt. Ich gehe im Internet auf lapolicenationalerectrute.fr und melde mich für das Bewerbungsverfahren in der Region West an.

Mein Vater hat mir immer verächtlich von den poulets, den poulagas oder den magasins bleues erzählt, Letzteres, die »Blauen Läden«, eine Bekleidungsmarke aus seiner Kinderzeit, zweckentfremdet als Umschreibung der blauen Polizeiuniformen. Seit seinem Wehrdienst hasst und fürchtet er alles, was die Welt der Polizei und des Militärs ausmacht: Ordnung, Gehorsam und das Knallen von Absätzen auf Asphalt.

Als ich ihn in mein Vorhaben einweihte, verstand er einfach nicht, wie ich mir eine Dienstmütze überstülpen lassen konnte. Es war schon schwierig genug, ihm zu erklären, warum mich das Risiko reizte, undercover zu recherchieren, diesen seltsamen Drang begreiflich zu machen, sich in die Haut eines anderen zu versetzen, um über dessen Leben zu berichten. Diesmal war es noch schlimmer. Unglaublich, sein Sohn wollte ein Flic werden! Damit hatte er nicht gerechnet.

»Du bist verrückt!«, fuhr er mich an. »Soldaten und Flics, das sind doch bloß ein Haufen Säufer und Rassisten!«

Ich ließ ihn sich abreagieren und konzentrierte mich dabei auf seinen kahlen Schädel. Trotz der Chemotherapien und dem verfluchten Krebs, der ihn seit fünf Jahren zermürbt, findet er in solchen Augenblicken der Aufregung wieder fast zu seiner alten Kraft zurück. Dennoch wirkte er sehr gebrechlich, wie er mir da gegenüber am Kirschholztisch in der Küche saß.

»Weißt du denn, was für ein Leben die Flics haben? Was das für unerträgliche Arbeitsbedingungen sind, über die sie sich beklagen? Ich gehe mir das selbst anschauen«, habe ich beharrt.

Aber ich wollte ihn gar nicht überzeugen, sondern bloß provozieren.

Ich werfe den Stummel aus dem Seitenfenster und inspiziere mich kritisch im Innenspiegel. Wirke ich überzeugend?

Für diesen Undercoverauftrag habe ich kaum etwas an meinem Äußeren verändert, nur eines, und das aus Aberglaube: eine andere Brille. Ich habe die kleinen runden Gläser gegen rechteckige im schwarzen Rahmen vertauscht, um weniger wie ein intellektueller Softie auszusehen. Außerdem geben sie mir das Gefühl, ich würde eine Maske tragen. Die Haare habe ich mir auch geschnitten, vielmehr abrasiert, kaum einen Zentimeter sind sie noch lang. Ich wirke wie ein Depp, meine Stirn ist zu hoch für diese Stoppeln. Mir tut es um meine kastanienbraunen Strähnen leid.

Zusätzlich bin ich mit meinem abgebrochenen vorderen Backenzahn absichtlich nicht zum Zahnarzt gegangen. Falls die Flics meine Geschichte verdächtig finden, müssen sie angesichts dieser sichtbaren Lücke in meinem Gebiss, die ich meiner Süßigkeitensucht verdanke, doch einfach sehen, dass ich zu arm bin, um mir eine Krone zu leisten. Ich versuche an alles zu denken und übertreibe es mit der Vorsicht. Es sind Kleinigkeiten, klar, aber sie geben mir Selbstvertrauen und helfen mir, den Menschen zu spielen, als den ich mich darstellen will.

Ich bin am Steuer so in Gedanken versunken, dass ich mich unversehens in Saint-Malo wiederfinde. Ich kenne die Stadt gut, weil ich hier, bevor ich Journalist wurde, einen Stand als Flohmarkthändler hatte. Es ist eine richtige Touristenstadt – massive Stadtmauern, malerische Altstadt, Taubenschläge, eine aufregende Vergangenheit als Piratennest.

Ich stelle den Clio auf einem kostenlosen Parkplatz neben der Polizeischule ab. In meinem Rollkoffer habe ich ein paar T-Shirts und unauffällige Jeans dabei. Am Leib trage ich eine Lederweste als Beweis dafür, dass ich ein harter Kerl bin. Jedenfalls ist das der Eindruck, den ich erwecken will. Meine Notizbücher habe ich zu Hause auf dem Schreibtisch gelassen. In den ersten Tagen will ich auf der Notizen-App meines Smartphones schreiben. Meine Panik nimmt zu, ich zünde mir die x-te Kippe an.

Die Polizeischule ist ein einschüchterndes Gebäude mit einer Fassade aus grob zugehauenen Natursteinen, verschanzt hinter einer Mauer und imposanten Gittern. Hinter der Mauer sind Privatautos verboten, nur Dienstwagen dürfen hinein. Das Wetter ist ungemütlich, eine sehr bretonische Mischung aus Nebel und Nieselregen. Ein anderer Polizeischüler, die Haare feucht, einen großen Kleidersack in der Hand, verschwindet durch eine kleine Pforte neben dem Postenhäuschen. Gleich acht Uhr.

»Sie sind ein bisschen spät dran«, knurrt der Polizist hinter dem Anmeldeschalter. »Für diesmal lassen wir’s gut sein. Name?«

»Gendrot.«

»Gendrooooot …« Er fährt mit dem Zeigefinger eine Liste ab. »Da. ADS, Lehrgang 115, Abteilung 1.«

Kapitel 3

Ich komme mir vor, als beträte ich eine Kaserne. Hinter der Umfassungsmauer liegt ein Exerzierplatz mit Flaggenmast, daneben ein Hubschrauberlandeplatz, markiert durch ein großes H aus weißer Farbe auf dem Boden. Bei einem Typ von der USI (Unité de sécurité intérieure, der Gebäudesicherheitsdienst) hole ich meine Ausrüstung ab – Polohemden, Kampfstiefel, Koppel und so weiter – und mache mich auf den Weg in ein Gebäude, in dem sich meine Stube befinden soll.

Zweiter Stock, Nummer 205. An der Tür die Namen von sieben Polizeischülern. In diesem Stockwerk sind die Männer des Abschnitts untergebracht, die Frauen im Stockwerk darunter.

Ich komme als Letzter und kriege unweigerlich das schlechteste Bett ab, das direkt am Eingang. Vier stehen links, drei rechts, dazwischen eine Wand aus Spinden. Außerdem gibt es für jeden einen kleinen Schreibtisch aus Blech oder Holz. Es sieht ein bisschen wie in einer Jugendherberge aus. Der einzige Luxus in unserer Bude ist die Aussicht. Durch das Fenster öffnet sich der Blick auf vorüberfliegende Möwen und den Ärmelkanal.

Eine Bohnenstange mit langer Nase, Alexis, hat sich bereits auf dem Bett meinem gegenüber ausgestreckt, die Augen kleben an seinem Smartphone. Er war gerade auf dem Klo, und das riecht man. Ein anderer, Clément, ein Blonder mit sehr weißen Zähnen, stolziert in geblümten Boxershorts herum. So viel zur Atmosphäre der Unterkunft. Dann ist da noch Mickaël, ein kleines, kompaktes Muskelpaket. Der Jüngste ist 21, der Älteste 29, und das bin ich. »Papy!« tauft mich einer meiner neuen Kumpels daraufhin sofort, »Opa«. Ich lächle.

Kapitel 4

Ein Mann mit hagerem Gesicht und spitzer Nase betritt den Saal. Wir nehmen alle Haltung an.

»Setzen Sie sich«, sagt er mit ruhiger Stimme.

Er stellt sich vor: Chef Goupil, Chefbrigadier. Unser Ausbilder in Theorie für die kommenden zwölf Wochen – zwei andere sind für Sport und die Schießausbildung zuständig. Chef Goupil erklärt uns das Programm für heute, unseren ersten Tag. Die Einführung jetzt durch ihn, dann eine Ansprache des Direktors der Polizeischule.

Er fragt in den Saal: »Gut, kann mir denn schon jemand die vier Grundsituationen nennen, mit denen Sie später zu tun haben und die wir in der Ausbildung behandeln? Niemand?«

In der ersten Reihe hebt eine rundliche junge Frau die Hand.

»Aufnahme von Notrufen?«

»Ja, damit befassen wir uns zuerst. Fahren Sie fort.«

»Durchführung des Streifendienstes, Beteiligung an Aufgaben der Verkehrssicherheit und außerdem die Ingewahrsamnahme von Personen.«

»Danke.«

Die Polizeischüler, die sich für den regulären Polizeidienst bewerben wollen, werden in ihrem einjährigen Lehrgang für 17 verschiedene Grundsituationen ausgebildet. Bei uns Hilfspolizisten (offiziell ADS, adjoints de sécurité) sind es nur vier. Dazu kommt noch das Sporttraining (Boxen, Nahkampf, Laufen, Schießübungen), die juristische Ausbildung, besonders im Hinblick auf den Verhaltenskodex, alles mit schriftlichen Klausuren abgefragt und durch etwa 100 fotokopierte Anleitungen gestützt.

In kaum drei Monaten werden wir die Schule mit der Befugnis verlassen, in der Öffentlichkeit eine geladene automatische Waffe zu tragen. Drei Monate sind dafür zu kurz, sagt unser Ausbilder. Er meint, diese Schnellausbildung führe zu einer »Billigpolizei«.

Das Gesetz über die Schaffung der ADS von 1997 erlaubt auch Schulabbrechern, Polizist zu werden. Einzige Voraussetzung für Bewerber: Man muss unter 30 Jahre alt sein.

Die Hilfspolizisten sollten ursprünglich nur die reguläre Polizei bei der Annahme von Notrufen und im Innendienst unterstützen. Inzwischen werden sie auch in der Öffentlichkeit eingesetzt, ohne Unterschied zu regulären Streifenpolizisten. Einmal draußen auf der Straße, kann der ADS Menschen Handschellen anlegen, sie durchsuchen und festnehmen, er darf bloß das Protokoll darüber nicht selbst schreiben. Diese »Billigpolizei«, dieses Prinzip des Ausbilden-in-drei-Monaten-und-dann-auf-die-Bürger-Loslassens erscheint in keinem Organisationsschema der französischen Polizei. Ein ADS trägt die gleiche Uniform wie ein regulärer Flic, nur zu unterscheiden an den himmelblauen, kobaltblau gesäumten Schulterstücken, zwei Rechtecke in der Größe einer Metrofahrkarte. Von den 146000 französischen Polizisten sind 12000 solche Hilfspolizisten.

Ein ADS verdient im Monat durchschnittlich 1340 Euro netto, wenn er in Paris arbeitet, in der Provinz nur 1280. Wie meine Lehrgangskameraden habe ich mich auf drei Jahre verpflichtet, mit der Option auf einmalige Verlängerung um drei Jahre. Wollte ich wirklich Polizist werden, hätte ich mich auch für die Ausbildung zum regulären Streifenbeamten (gardien de la paix) anmelden können; dann hätte ich im ersten Dienstjahr schon 1800 Euro im Monat verdient.

Dass ich mich nur zum ADS ausbilden lasse, hat mehrere Gründe. Erstens waren keine hohen Hürden zu überwinden: ein Lese-, Schreib- und Rechentest, eine ziemlich leichte Fitnessprüfung und eine Befragung durch drei Polizisten und einen Psychologen. Die dreimonatige Ausbildung – im Gegensatz zu einem Jahr für reguläre Polizisten – lässt mich aber vor allem schnell in den Berufsalltag einsteigen, und schließlich kann ich auch jederzeit wieder aussteigen, ohne danach die Ausbildungskosten erstatten zu müssen.

»Um die Öffentlichkeit zu beruhigen, müssen wir Präsenz zeigen«, wiederholt Chef Goupil.

Präsenz zeigen, das heißt die Straßen mit blauen Uniformen zu überschwemmen, aber es heißt auch, dass es eben vor allem ums Zeigen geht. Wir werden als Dekopolizei eingesetzt, vor Amtsgebäuden, auf öffentlichen Plätzen, an sozialen Brennpunkten. Ein junger Mann mit Puppengesicht in der zweiten Reihe gähnt.

Chef Goupil zieht einen Kreidestrich auf der Tafel. »Aufpassen! Für jedes Gähnen gibt’s einen Strich. Beim fünften macht die ganze Abteilung zehn Liegestütze auf dem kalten Asphalt!«

Dann geht er von Tisch zu Tisch und verteilt Fragebögen zum Ausfüllen. Darüber steht »Lebenslauf«.

»Sie schreiben mir jetzt bitte kurz Ihren bisherigen Lebensweg auf. Die Angaben sind vertraulich und werden nicht außerhalb der Schule weitergegeben. Es geht nur darum, dass ich Sie besser einschätzen kann.«

Ich schnappe mir mein Blatt und mache mich daran, einen Lebensweg zu erfinden. Nicht den, bei dem ich die Journalistenschule in Bordeaux mit Diplom abgeschlossen, sechs Monate mit einer Frau, in die ich verliebt war, in Kanada gelebt und einen krebskranken Vater habe, um den ich mir Sorgen mache. Nein, ich bastle mir eine Existenz aus Halbwahrheiten zusammen. Aus meinen vier Sommern als Flohmarktverkäufer, ein Studentenjob, mache ich eine sechsjährige Vollzeitanstellung. Aufhören musste ich, weil der Veranstalter pleiteging. Das stimmt immerhin. »Jetzt möchte ich Polizist werden, um mein Land gegen die Bedrohung durch den Terrorismus zu verteidigen.« Ich baue ein paar Rechtschreibfehler ein, um auch ja unter dem Radar zu bleiben.

Goupil sammelt die Fragebögen ein und verkündet: »Ich kann Sie in 20 Sekunden durchschauen. Wenn ich Zweifel habe, gebe ich Ihnen zwei Minuten, um sich zu erklären. Das genügt.« Er meint es ernst.

Mein Magen krampft sich zusammen.

Kapitel 5

Am Morgen nach der ersten Nacht hat Alexis einen neuen Spitznamen für mich: Ronflex, »der Schnarcher«.

»Du hast die ganze Nacht einen Höllenlärm gemacht, Idiot«, stöhnt er, die Nase noch im Kissen vergraben.

6:25 Uhr. Ich habe in einem Zug durchgeschlafen und bin erst am frühen Morgen aufgewacht, weil die raue Bettdecke an den Beinen kratzt. Ich dusche, rasiere mich, gehe in die Selbstbedienungskantine frühstücken. Wieder zurück auf der Stube ziehe ich zum ersten Mal die Uniform an.

Meine Stubenkameraden und ich verwandeln uns in Flics, zumindest äußerlich. Wir begutachten uns gegenseitig, ich spüre ihren Stolz auf die Uniform, darauf, Teil einer Einheit, einer Gemeinschaft zu sein, eines großen Ganzen, das weit über uns als Einzelne hinausreicht.

»Du hast den richtigen Kopf für einen Flic«, sagt einer der Kameraden lächelnd.

Es ist Mickaël, er sitzt auf dem Bettrand und zieht die Schnürsenkel der Kampfstiefel über Kreuz durch die Ösen. Ich danke ihm, bin froh, dass ich die Visage für den Beruf habe, und stopfe mir das himmelblaue Polohemd in die Diensthose. Es stimmt schon – einmal in Uniform, fühle ich mich gleich ein bisschen wie ein Polizist.

Ich gehe noch eine rauchen, bevor ich mich um Punkt 7:45 Uhr mit den anderen auf dem Exerzierplatz treffe, wo wir zum Flaggenappell antreten. Das morgendliche Hissen der Nationalflagge heißt la cérémonie des couleurs, und es geht sehr feierlich zu, als die Trikolore am hohen glänzenden Stahlmast aufsteigt. Nur das Klirren des Stahldrahts der Flaggenleine gegen den Mast unterbricht die Stille.

»Rührt euch!«

Wir treten mit dem linken Fuß einen Schritt vom rechten weg und legen die Hände auf dem Rücken zusammen. Dieses kleine Ballett vollführen wir ab jetzt täglich, vor und nach dem Unterricht.

»Dans la troupe, y a pas d’jambes de bois!«

»Dans la troupe, y a pas d’jambes de bois!«

»Y a des nouilles, mais ça n’se voit pas!«

»Y a des nouilles, mais ça n’se voit pas!«

Seit etwa zehn Minuten marschieren wir im Gleichschritt durch das Schauerwetter. Chefbrigadier Bellion, unser Formalausbilder, treibt uns immer wieder im Kreis um den Exerzierplatz der Polizeischule Saint-Malo herum.

Bevor er uns bis zum Abwinken Marschlieder brüllen lässt, hat er uns seinen Lebenslauf erzählt: ehemals Flic bei der BAC7, beeindruckende zehn Jahre und länger in Seine-Saint-Denis.

Jetzt hat er sich mitten auf dem Exerzierplatz aufgepflanzt und lächelt. »Lauter! La meilleure façon d’marcher …«

Die Größten müssen hinten marschieren, die Kleinsten vorne. Meine imposanten 1,79 Meter haben mir einen Platz in der dritten Reihe verschafft. Die Absätze der Kampfstiefel knallen auf dem Asphalt.

»Abteilung … stillgestanden!«, ruft Chef Bellion. »Jaaa, für den Anfang nicht schlecht. Aber das geht noch besser!«

Sowie auch nur einer aus dem Tritt kommt, fangen wir von vorne an. Immer und immer wieder.

In der Stube 205 herrscht Stille. Vor dem Abendessen sind die meisten in die Sporthalle verschwunden. Ich haue mich lieber aufs Bett und fange an, mir auf dem tragbaren DVD-Player die erste Staffel der Sopranos reinzuziehen.

Auch Romain ist auf der Stube geblieben. Er sitzt am Fenster, das auf den Exerzierplatz hinausgeht, und ist gerade mit dem Rosenkranzgebet fertig. Beim Wecken habe ich entdeckt, dass mein Kamerad ein eifriger Katholik ist. Ich sehe ihn heute schon das zweite Mal beten.

Auf dem Rückweg in die Stube hat er mir von seinem Leben davor erzählt, als sein Freundeskreis aus Sammlern von NS-Antiquitäten bestand – Hitlerbüsten, Hakenkreuzflaggen und solches Zeug –, die begeistert vom Nationalsozialismus waren. Darauf gebracht hatte uns das Sweatshirt eines Polizeischülers, das auf schwarzem Grund die SS-Runen trug. Romain kannte diese Naziklamotten, die sich als Sportsachen tarnen, nur zu gut.

»Ich war damals auf dem Collège. Es war gut, wenn man sich an die Großen hielt, die schon 20 waren«, erklärt er mir.