8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

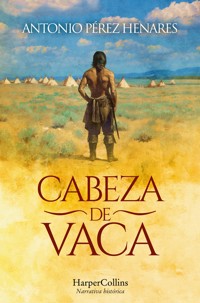

Cabeza de Vaca de Antonio Pérez Henares, uno de los mayores éxitos de crítica y ventas de la novela histórica española contemporánea, recrea magistralmente la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, huérfano jerezano de familia noble cuya vida tomaría un rumbo accidentado que pondría a prueba no solo su fortaleza física, sino también sus valores y creencias. En 1527, formó parte de la expedición de Pánfilo de Narváez, un grupo destinado a explorar y reclamar territorios en la Florida para la Corona española. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de honor, riqueza y fama se transformó en un increíble reto, en una odisea por sobrevivir que lo llevaría desde el Atlántico al Pacífico por todo el sur de los actuales Estados Unidos y cambiaría su vida para siempre. Esta es una de las historias más fascinantes y transformadoras de la exploración española en el Nuevo Mundo. Desde los peligrosos naufragios en las costas caribeñas hasta su inesperado rol como puente cultural y gran chamán entre los sioux, apaches, taraumaras e indios pueblo y los conquistadores, Cabeza de Vaca desafió las adversidades más extremas hasta lograr dar de nuevo con los suyos y encontrarse con Hernán Cortés en Ciudad de México. La lucha por la supervivencia, la adaptación a territorios hostiles y desconocidos, y la compleja relación con las culturas originarias tejen la historia de un explorador que pasó de ser un conquistador a un hombre transformado que supo comprenderlas y defenderlas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 675

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Portadilla

Créditos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública otransformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorizaciónde sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

www. harpercollinsiberica.com

Cabeza de Vaca

© Antonio Pérez Henares 2020, 2025

© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total oparcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situacionesson producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente,y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientoscomerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de estapublicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizadode esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA).HarperCollins Ibérica S. A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3)de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado únicodigital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades deminería de textos y datos.

Arte y mapa de cubierta: CalderónSTUDIO®

ISBN: 9788410644120

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Dedicatoria

Mapa

Primera parte. El largo camino hacia las Indias

1. Como las huertas de Valencia en primavera

2. La estirpe, la Cazadora y la caña

3. l huérfano, la tía y la abuela

4. Los oficios de Álvar: de alférez a alcahuete

5. Compañeros de armas

6. La partida

7. El muy cumplido Ponce de León y los caníbales

8. El hijo de Colón

9. Pánfilo y sus quebrantos

10. La calle de las Damas

11. Trifón y la viuda

Segunda parte. Naufragios

12. El huracán

13. El encono del gobernador

14. Los flecheros de la floresta inundada

15. La construcción de las barcas

16. El fin de Narváez

17. Desnudos

18. La isla del Mal Hado

19. Tunas, sueños y borrachera de humo

20. Las vacas corcovadas

21. Cabeza de Tatanka

22. El gran chamán blanco

23. Río Grande

24. El camino del maíz

25. Casas Grandes

26. Los pies ligeros

27. La Barranca del Cobre

28. El reencuentro

29. El gran tirano

30. El virrey Mendoza

31. El marqués don Hernán Cortés

32. Nadie le esperaba y nada traía… solo una historia que contar

Epílogo

Nota del autor

Si te ha gustado este libro…

Dedicatoria

Dedicado, in memoriam, a Miguel de la Quadra Salcedo, mi maestro y amigo, quien me enseñó que uno no es español del todo si no conoce y ama a Hispanoamérica, y con quien seguí, por el sur de Estados Unidos y México, los pasos de Cabeza de Vaca en una de las siete Rutas Quetzal en las que caminé a su lado.

Mapa

PRIMERA PARTE El largo camino hacia las Indias

1. Como las huertas de Valencia en primavera

Hallé temperancia suavísima, y las tierras y árboles muy verdes y tan hermosos como en abril en las huertas de Valencia.

CRISTÓBAL COLÓN, tercer viaje

No era ya un hombre joven, pero su mirada se preñó de sueños al divisar por vez primera las costas de aquellas nuevas tierras. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hidalgo de Jerez de la Frontera, alguacil mayor de la flota que comandaba don Pánfilo de Narváez, frisaba los cuarenta, aunque lo desmentía el vivo ardor de sus ojos clavados allá donde el mar, intensamente azul junto a la nave y luego transmutado en esmeralda al acercarse hacia la orilla, iba a dar en relucientes y blancas espumas sobre un horizonte de un verdor intenso, vibrante, inabarcable y profundo que no parecía dejar siquiera espacio para la tierra bajo sus ramas. Tan solo en las ensenadas y las calas, los arenales blancos y las erguidas palmeras rompían el hechizo completo de la selva que todo lo ocupaba y trepaba por las laderas hasta cubrir los picos mismos de las montañas.

—Como las huertas de Valencia en primavera. Siempre como las huertas más verdes, siempre en primavera —musitó recordando la frase del gran Almirante que había podido leer por deferencia de Hernando Colón, el hijo más pequeño del Almirante, que había acompañado a su padre en su cuarto y último viaje antes de regresar a morir a España.

El sol brillaba en un cielo limpio, pero su luz y su calidez, a las que desde niño estaba acostumbrado, contenían unos tonos diferentes que le provocaban sensaciones extrañas y que incluso le hacían aspirar el aire en busca también de unos olores distintos, que creía percibir por debajo del olor a océano y al salitre marino que le traían una mínima brisa y el golpear de la proa de la nave contra las aguas.

Pensaba en Hernando, de su misma edad y con el que había trabado amistad, y en lo que le había contado y mostrado. En lo que él mismo había vivido y escrito y en lo que había copiado de las cartas de anteriores viajes del Almirante. A Álvar se le habían quedado grabadas algunas frases de cuando en el tercero descubrió una isla que llamaron Trinidad por sus tres picos divisados desde el mar, unas bocas, la una del Dragón y la otra de la Sierpe, por la que penetraron a un golfo donde el agua dulce prevalecía sobre la salada porque allí vertía un inmenso río que no podía, sino provenir del mismísimo Paraíso Terrenal.

«Las Sagradas Escrituras testifican que Nuestro Señor hizo el Paraíso Terrenal y en él puso el árbol de la vida y de él brota una fuente de donde resultan los cuatros ríos principales: el Ganges en la India, el Tigris, el Éufrates y el Nilo, que nace en Etiopía y va a la mar en Alejandría. Yo no hallo ni he hallado jamás escritura de latinos ni de griegos que certificadamente diga el sitio en este mundo del Paraíso Terrenal, ni lo he visto situado en ningún mapamundi con autoridad de argumento».

Refutaba luego a quienes habían pretendido ubicar el lugar en las fuentes del dicho Nilo o en las mismas Afortunadas, que ya eran de la Corona de Castilla y eran las Canarias, en donde las flotas solían hacer aguada y reponer bastimentos, su armada así lo había hecho, cuando se dirigían a las Indias, y muy decididamente había escrito a los reyes afirmando que aquel lugar muy bien podía serlo, pues todo se lo indicaba y cumplía además la condición de estar en el Oriente y en el hemisferio austral.

«Grandes indicios son estos del Paraíso Terrenal porque el sitio es conforme a la opinión de los santos y sanos teólogos y asimismo las señales son muy conformes, que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese dentro y vecina con la salada. Y en ello ayuda asimismo la suavísima temperancia y si de allí del paraíso no sale, parece aún mayor maravilla porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande y tan hondo».[1]

Sonrió Álvar sin dejar de mirar a la costa, cada vez más cercana. Tal vez el paraíso no estuviera allí ni resultaran ser aquellas tierras las Indias, pero, y en ello Colón había acertado, sí una mayor maravilla, porque había arribado a un nuevo mundo, que tenía detrás un nuevo océano, el Mar del Sur, descubierto hacía ya muchos años por Vasco Núñez de Balboa, y por el que apenas un lustro atrás Juan Sebastián Elcano había navegado para enlazar con el Índico y de nuevo con el Atlántico para regresar al lugar de donde había partido y lograr dar por los mares la completa vuelta al mundo. Más que de Colón se hablaba en Sevilla de aquello, de cómo habían salido, con el portugués al servicio de Castilla, Fernando de Magallanes, al mando de la flota; de cómo había logrado encontrar un estrecho paso por el frío sur de la tierra descubierta y navegando por aquellas aguas infinitas dio, entonces sí, con la ansiada y por aquella ruta muy lejana especiería a la que los lusos habían ya llegado y con ello se enriquecían bordeando África. A Magallanes lo habían muerto en aquellas islas y Elcano, en vez de regresar y acosado y perseguido por los portugueses que dominaban aquellas aguas y no querían intrusos, había seguido adelante y culminado la gesta ya con una sola nao, la Victoria, doblando el cabo de Buena Esperanza y África arriba, con tan solo diecisiete compañeros. Así pudo volver a casa.

De ello se hablaba en Sevilla, pero tampoco era ya lo que estaba en la boca de todos; ahora eran Cortés y las ciudades, los imperios y el oro, sobre todo el oro, que había conquistado lo que poblaba los sueños y los deseos de las gentes. América, ya se comenzaba a conocerla por ese nombre, no eran las Indias ni allí estaba la especiería y sus riquezas, en ello los portugueses habían ganado la carrera, pero los castellanos habían encontrado algo todavía más valioso, más inmenso y más virgen y donde asentarse, conquistar, poblar y crear nuevas Castillas, nuevas Andalucías, nuevas Galicias, nuevas Españas a imagen y semejanza de las propias, llevando allí la fe en Cristo, consiguiendo tierras y súbditos para el rey y para cada cual que lo lograra, fortuna, fama, plata y oro.

A cada arribada de una nao a Sevilla se sumaba un nuevo lugar, un nuevo descubrimiento, una nueva maravilla a cuál más extraordinaria que la anterior, y las gentes llegaban en tropel y con ansia para embarcarse hacia ellos. Porque al otro lado era donde se hallaba la fama y la fortuna, el oro y la gloria, y de ello y no de los que perecían y jamás regresaban era de lo que, en las tabernas y en las ventas, en los campos de labranza y en las majadas, en las lumbres de los soldados y en las cocinas de los frailes, en las casas de adobe y en los palacios de piedra hablaban todos y cada cual, y más aún los más bravos o los más necesitados, o los que más fe profesaban o ninguna en la vida les quedaba cavilaban la forma de alcanzarla.

Ahora Álvar Núñez Cabeza de Vaca estaba acercándose a sus costas y recordaba oír leer a Hernando las cartas de su padre, el gran Almirante.

«Hallé temperancia suavísima, y las tierras y árboles muy verdes y tan hermosos como en abril en las huertas de Valencia. Y la gente de allí de muy linda estatura y blancos, más que otros que haya visto en las Indias con los cabellos muy largos y llanos, astutos y de mayor ingenio y nada cobardes, muchos de los cuales traían piezas de oro al pescuezo y algunos, atadas a los brazos, ristras de perlas».

Aunque lo del oro y las perlas se lo habían contado, algunos indios sí había visto Cabeza de Vaca por Sevilla, pero no eran sus semblantes alegres, sino que tenían la tez mortecina y los ojos tristes de los cautivos. Algunas naos los traían, Colón los había traído en el primer viaje para mostrárselos a los reyes y luego a cientos, pero no aguantaban apenas y muchos morían muy pronto. La reina Isabel había prohibido hacerlos esclavos, pues los consideraba sus súbditos y ninguno podía tener tal condición, y hasta algunos habían sido devueltos a sus tierras, pero seguían llegando, pues la prohibición de herrarlos no alcanzaba a los que eran hostiles y se levantaban contra los españoles. A ellos podía ponérseles cadenas y esclavizarlos y ello levantaba gran polémica entre los clérigos, enviados por la Corona para hacer cumplir sus leyes, y los conquistadores que los daban a todos por alzados para cautivarlos y enriquecerse con su comercio. Aun así, el número había bajado bastante, pues no eran buenos para el trabajo y resultaba que para cultivar la caña y las minas lo que había que llevar ahora hacia el otro lado eran negros: más sufridos y resistentes, ya que los indios se morían mucho, y sobre los cuales al no ser súbditos del reino ni cristianos, y aunque se hicieran luego, no había ley que lo prohibiera. Así que, a la postre, se llevaban hacia allá más esclavos de los que se traía.

La escuadra de Pánfilo de Narváez no tenía la pretensión de llegar a aquellas costas que a Colón le habían parecido el paraíso, aunque no era la empresa apenas menos ambiciosa. El destino era la Tierra Florida, allí donde las selvas eran tan hermosas y los bosques tan vigorosos y exuberantes que se decía que en algún lugar de ellos debía hallarse la Fuente de la Eterna Juventud, pese a que quien bautizó con tan magnífico nombre a aquellas tierras, Ponce de León, hubiera encontrado la muerte en ellas. Pero era ahora todo un ejército bien pertrechado el que iba al descubrimiento y la conquista. Ellos lo conseguirían, como lo habían logrado aquellos cuyos nombres no habían dejado de sonar en toda la travesía y en todos los barcos, aunque a alguno se lo hubieran comido los caribes, a otro le hubieran arrancado el corazón en un templo de ídolos paganos o le hubieran cortado, como a Balboa, la cabeza los propios castellanos. El relato y la envidia de la prosperidad de los afortunados pesaba mucho más que las miserias de los que no la encontraron y hasta perecieron buscándola, y el nombre de Cortés y los de sus capitanes resonaban más que el de ningún desgraciado, si bien los del extremeño y los suyos mejor no mentarlos si Narváez andaba cerca, puesto que todos sabían por qué tenía el ojo quebrado. Más valía no recordárselo.

La escuadra de cinco navíos de don Pánfilo de Narváez enfilaba ya agrupada la entrada para comenzar a remontar el río Ozama y atracar en la villa de Santo Domingo. Casi seiscientos hombres viajaban a bordo, muchos de ellos, como Álvar, curtidos soldados de las guerras en Italia y en Francia, y no pocos también de la de las Comunidades. Junto a Narváez y Álvar iban como oficiales Alfonso Enríquez, contador y Alfonso de Solís, factor y veedor de Su Majestad el rey don Carlos, y por comisario, encargado de que se cumplieran las leyes con respecto a los indios, el franciscano Juan Suárez y otros cuatro frailes de su orden, pues era sabido que los franciscanos en estos menesteres eran algo más laxos y menos encendidos que los dominicos y el tal Bartolomé de las Casas.

Cuando la nao en la que se encontraba se disponía a dar un último bordo para enfilar la entrada, comenzaron a pasar muy cerca de ella y viniendo desde el mar, en busca también de la costa y volando casi a ras del agua, sucesivas formaciones de grandes aves con unos enormes y extraños picos. No eran de hermoso aspecto, pero su vuelo era perfecto y su navegar tan fácil, pausado, elegante y de inusitada rapidez que hizo que la mirada de Álvar se quedara fija y absorta en ellas. Por un momento, y aunque estas no emitían sonido alguno y solo se escuchaba de su paso el rasgar del aire con sus alas, quiso recordar a las bandadas de grullas cuando llegaban a las dehesas andaluzas cruzando los cielos entre clamores. Se giró y preguntó a un marinero que no era como él primerizo en estas tierras, sino todo lo contrario. Un tal Trifón, un alcarreño, por azar metido en mares de los que hacía décadas que no había salido, y que por alguna razón muy suya, y para todos de interés evidente, buscaba siempre la cercanía del oficial y procuraba complacerle en todo.

—Son pelícanos. Vienen de pescar en alta mar y ahora van hacia tierra a dormir. Gustan de hacerlo cerca de ella. También nosotros estamos deseando lo mismo después de tanto tiempo sin poderlo hacer —le explicó.

—Nosotros aún tendremos que esperar hasta mañana. Esta noche tendremos que dormir todavía en las naos aguardando el permiso para desembarcar —compartió Álvar con el Viejo, pues así apodaban, y con bastante razón con respecto a la mayoría de la tripulación, al de las Alcarrias, de tierra tan adentro que resultaba extraño que hubiera optado por tal oficio.

Echaron anclas al resguardo, ya metidos en el propio río, sintiéndose a salvo con solo contemplar las luces y los fuegos de la cercana ciudad y algunas otras que se vislumbraban a lo largo de la costa en la negrura de la noche que cayó casi de repente, sin que hubiera mucho trecho entre el atardecer y la oscuridad.

Al día siguiente muy de madrugada se levantaron y se procedió al desembarco. La noticia de la arribada de los navíos y tan poderosa expedición había despertado gran curiosidad y muchas gentes se acercaban a contemplar su llegada tras haber dado el gobernador de La Española su permiso para permitir el atraque y la abajada a tierra.

Los expedicionarios estaban ansiosos de poner pie en suelo firme tras la travesía de más de dos meses desde la salida de Sanlúcar de Barrameda, aunque habían tocado en las Canarias y hecho aguada en ellas. Para buena parte de los hombres era la primera vez que hacían el viaje, y pocos, aunque hubieran navegado por otros mares, como el propio Cabeza de Vaca, lo habían realizado tan largo. Otros, los menos y no estaba claro incluso que fuera verdad en algunos, los que sí lo habían realizado, se habían pasado la travesía contándosela a los demás y pavoneándose de su veteranía. Se llamaban y mentaban, los unos a los otros, como baquianos presumiendo de sus andanzas y peripecias, mientras que a los novatos se dirigían con el nombre de chapetones. Pero no pocos de estos, desde luego los que venían como soldados, tenían ya la piel curtida y marcada por las heridas de las guerras, los más en las de Italia o la de los comuneros, e incluso alguno había entre los oficiales y en la tropa que aseguraba haber luchado contra los moros de Granada. Unos y otros, el baquiano al chapetón y el chapetón al baquiano, animaban a sus compañeros y se juramentaban entre ellos de que en esta ocasión todos volverían ricos a España. Si es que volvían, porque muchos no deseaban hacerlo, sino conseguir en aquellos territorios grandes riquezas, tierras y honores y aposentarse en ellas. Después, logrado esto, y sobre todo los hidalgos, que había muchos segundones que de tal condición alardeaban y que no pocos tenían, tal vez retornaran para exhibir sus logros y recibir las mercedes de los reyes, quizá hasta un marquesado y acaso un escudo de armas para casarse si quisieran con linajudas damas, crear estirpe y ser cabeza de ella. Otros lo habían logrado. Algunos lo habían visto con sus ojos y a todos alguien se lo había contado.

Álvar Núñez Cabeza de Vaca se encontraba entre estos y los comprendía bien, pues desde mozo andaba en ello, y el rango, como segundo de Narváez, que ahora tenía en la escuadra le había costado lo suyo lograrlo. Cómo no iba a entenderlos si había pasado tantos años de su vida compartiendo, puede que en el ejército de los que ahora eran sus camaradas de armas, el mismo fuego, la misma comida, la misma congoja de la noche anterior y ese vacío final cuando la batalla ha concluido y uno busca al que ayer combatió a su lado y a lo que debe ayudar es a enterrarle.

Desde muy joven, con sangre hidalga y limpia pero con exiguos recursos, aún menores cuando quedó huérfano de padre y madre, había encontrado en la milicia su sostén. También era su orgullo. Él mismo se encargó de proclamarlo cuando, al pasar por las Canarias en la primera escala del viaje, pudo contar al resto de los oficiales que su abuelo Pedro de Vera había sido uno de los conquistadores de aquellas tierras y que de él tenía en herencia el relato manuscrito de aquellas hazañas suyas. Sin embargo, su relato le había interesado más a Trifón que a los de su rango y aquella había sido la primera y mejor toma de contacto con él, pues de aquello sí tenía también memoria el Viejo.

Cabeza de Vaca, más allá de estirpe, que con él viajaba, no dejaba mucho más atrás, aunque tuviera esposa. Pero no era alguien a quien hubiera echado en falta ni pensaba reclamar si la suerte le sonreía. No le había dado dicha ni hijo alguno. Había casado hacía unos años por conveniencia mutua, porque ella tenía algo de sangre judía y le venía bien emparentar con un hidalgo de probado linaje y vieja sangre cristiana, y, aunque un tanto mermada su familia en los caudales, aportó algunos que él necesitaba.

María Marmolejo, que así se llamaba, se había sentido siempre mucho mejor, por su parte, con los suyos que en la casa del marido. Así que volvería muy a gusto a ella, y, por su parte, Álvar había dejado de pensarlo nada más subir al barco. No habían sido las hembras algo que, en sus últimos años, persiguiera en demasía y no andaba tiempo hacía ni envuelto en faltas ni a cuchilladas por ellas como muchos otros de sus iguales o de inferior condición, que en esto creía y lo sabía por experiencia que todos los hombres andaban parejos. A su parecer, ya pasados algunos trances, no merecía ni a la media ni a la larga enredarse así ni por blancas ni por moriscas ni por negras ni por las indias tampoco, que decían a todas horas los que allí habían estado que eran complacientes y sumisas y que gustaban de los barbudos. Y si no gustaban, igual daba.

[1] Trinidad, golfo de Paria, desembocadura del Orinoco, costa de Macuro (Venezuela), donde Colón tocó tierra firme del continente por vez primera.

2. La estirpe, la Cazadora y la caña

Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hijo de Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera, el que ganó Canaria, y su madre se llamaba doña Teresa Cabeza de Vaca, natural de Jerez de la Frontera.

CABEZADE VACA, Naufragios

Antes de iniciar la travesía, Trifón había hecho ya por arrimársele. El alcarreño, metido a marinero, pero más ducho que un trianero en todas las mañas y habladurías de los puertos, había descubierto quién era y que además de serlo tenía aún mejores padrinos, como los muy poderosos duques de Medina Sidonia. Pensó en el dicho del árbol y la sombra y entendió que era Álvar el idóneo al que arrimarse en busca de su cobijo. Sea como fuere, este iba a ser su último viaje, entre otras cosas porque ya las fuerzas le menguaban y lo cierto era que de los anteriores no había sacado ni donde caerse muerto. Así que lo tenía bien pensado. De este no volvía. O si volvía era para no pisar nunca más la cubierta de una nave y pasar lo poco que ya le quedara de vida pisando tierra y que fuera suya aunque se tratara de ásperos terrones de secano.

Algo vio en el de Jerez de la Frontera que lo distinguía del resto de los oficiales, algo que no sabía decir qué era, pero que le aproximaba a él. Quizá su trato no resultaba tan adusto y despectivo como el de los demás altos oficiales de la escuadra, y en particular el de Narváez, y se asemejaba más al de otros capitanes castellanos, rudos pero también más campechanos, aunque no era tampoco parejo a ellos, pues pronto notó que era hombre ilustrado; a veces lo veía leer algún libro que llevaba y hasta un día, ya en la nao, observó con admiración que se afanaba con la pluma en un pergamino que luego guardó cuidadosamente con todo el recado de escribir y custodiaba como el mayor de sus tesoros. Al comprobar que gustaba de andar a solas en los ratos en los que no tenía obligaciones ni lo requería Narváez, el Viejo buscó no mantenerse lejos de él esperando que se presentaran las ocasiones y atenderle en lo que pudiera. Y al final vino a resultar, ya antes de llegar a las Canarias, que don Álvar con quien más hablaba y con quien más tiempo pasaba era con Trifón el Viejo. Linajes aparte, hasta pudiera decirse que había surgido amistad entre ambos hombres.

Pero la estirpe sí importaba. Formaba parte de uno mismo y Álvar sentía depositada en él la de sus ancestros. Ello sí estaba en su recuerdo, aunque fuera escaso el de sus propios padres, pues había quedado huérfano ya hacía muchos años. Francisco y Teresa, el uno un Vera, su madre una Cabeza de Vaca, y al fondo sus abuelos doña Catalina y don Pedro de Vera, a quien, aunque sombra de lo que había sido, casi inválido y sin poderse valer por los dolores, había conocido y con quien había convivido en los últimos años de su vida. Ahora él, Álvar, era considerado por todos el cabeza de aquel linaje, aunque fuera ya el de los Cabeza de Vaca el que portara con igual orgullo o más si cabe.

Aquello tenía su aquel y se encontró un día intentando explicárselo a Trifón, que hizo como que le atendía, pero que se perdió enseguida en lo enrevesado de las genealogías. Pero fue lo suficientemente cuco como para que el otro creyera que era lo que más le interesaba, y en parte así era, pues aún quedaba algún día para divisar tan siquiera La Gomera, que era la isla a la que se dirigían.

Porque el abuelo Vera se había casado tres veces, y Álvar tenía por esa parte y como abuela por el lado paterno a su segunda mujer, Beatriz de Hinojosa, fallecida hacía tiempo. Mas resultaba que la tercera de sus mujeres era también, y no postiza, su abuela por vínculo de sangre, en este caso materna, pues doña Catalina de Zurita, acaudalada heredera y viuda del veinticuatro de Sevilla, Pedro Cabeza de Vaca, había tenido, antes de casar con el abuelo, dos hijas, la una Beatriz de nombre y la otra Teresa, que era la señora madre de Álvar. O sea, que su abuela viuda materna se había terminado por casar con su abuelo paterno, don Pedro, tiempo después de que el hijo de este lo hiciera con la hija de ella. Vamos, que el abuelo, hasta ahí logró llegar Trifón con el enredo, se había casado con su consuegra, que por cierto era quien lo había cuidado y bien en sus últimos años de vida. Hijos, claro, ya no tuvieron.

Por ese parentesco además le venía a Álvar otro con el que había considerado su mejor mentor, mucho más que sus otros tíos de sangre, pues este había sido Pedro de Estopiñán, al que siempre había querido y por el que siempre se sintió cobijado. Y si el abuelo Pedro de Vera había sido el conquistador de las Canarias, algo que todos los vástagos de la casa sabían desde que aprendían a entender las palabras de los mayores, el tío, otro Pedro, de Estopiñán, lo había sido de Melilla, la que arrebató a los moros de la Berbería. Si las hazañas y el prestigio del abuelo Vera parecían haberse ensombrecido y su posición ante los grandes y ante los propios reyes haberse esfumado y no gozar de su gracia, el caso de Estopiñán era muy diferente, pues hasta el fin de sus días se le tuvo en alta estima y gozó del favor del gran duque de Medina Sidonia, con quien el Vera siempre había estado enfrentado, así como de la reina Isabel y el rey Fernando, de cuya protección disfrutó hasta su muerte.

Que vinieron a ocurrir ambas casi a un tiempo. Pero mientras el Vera lo hizo decrépito y dado de lado, al de Estopiñán solo su propia muerte privó de haber servido como adelantado y gobernador general de las Indias, cargo para el que el rey Fernando le había designado prefiriéndolo a los mismísimos Colón y Nicolás de Ovando, que a la postre sí llegarían a ejercerlo, tras fallecer Estopiñán antes de haber podido embarcar rumbo a su destino.

La relación de los Vera con los Estopiñán provenía de antiguo, al ser ambos personajes ya nacidos y avecinados en Jerez, aunque los primeros provenían de Aragón, de las estribaciones del Moncayo, y los dos hermanos del conquistador de Melilla habían estado junto al Vera en la conquista de Canarias. Si bien de inicio este se las había tenido tiesas con el duque de Medina Sidonia, el otro había sido desde muy temprana edad paje suyo, acogido por él y tenido en la mayor de las estimas hasta convertirse en su mano derecha y hombre de plena confianza. Se contaba como su primer servicio y gran hazaña, aun siendo muy joven, el haber salvado a la propia duquesa doña Leonor de Estúñiga, que se había acercado a Conil para contemplar en el mar la pesca del atún en las almadrabas. La duquesa había embarcado y los pescadores se afanaban en lograr que el máximo número de atunes acabaran en la trampa final para allí lanzarse al agua e irlos atrapando y degollando hasta que el mar se tiñera de rojo. Aquella pesquería era la más señalada fecha del año y de su fortuna dependían la vida de muchas gentes del mar y también las rentas de la casa de Medina Sidonia.

Inadvertido por el trajín y en medio del tumulto, un barco de piratas berberiscos consiguió introducirse entre los pesqueros y abordar a uno de ellos, cogiendo prisionera a toda la tripulación. Pedro de Estopiñán se encontraba en el de la duquesa, como contador del duque don Juan y acompañante de la señora. Tomó un pequeño bote y con algunos de los marineros más dispuestos y aguerridos se dirigió a parlamentar con los piratas y subió solo a bordo del navío corsario. En la cubierta, el jefe pirata se pavoneó ante él de su audacia, mientras se reía de la juventud del emisario; le exigió una gran cantidad de dinero para dejar a los cautivos libres y amenazó con degollarlos si no se la daban e izar velas y largarse de allí.

Entonces fue cuando Estopiñán se abrazó por sorpresa al sarraceno, lo arrastró hasta la borda y se tiró, con el moro bien sujeto, al agua. Allí atentos, sus marineros los recogieron a toda prisa y a golpe de remo se alejaron en dirección a sus barcos. Y ahora, si los unos tenían en su poder un barco y su tripulación, los cristianos tenían prisionero a su jefe. La negociación se resolvió con un canje, prisioneros y barco apresados a cambio del capitán pirata, y la gesta de Pedro de Estopiñán fue celebrada y pregonada a los cuatro vientos, sobre todo en su Jerez, donde no hubo asunto más mentado durante aquel año.

Pero la figura que a Álvar le había infundido más respeto durante su infancia, y hasta algún miedo, y ahora venía a su memoria al avistar las siluetas de las islas de las que tanto le habían hablado de niño, era, sin duda alguna, el abuelo Pedro de Vera, cuya imagen asomaba a su recuerdo como la de un anciano imponente y alrededor del cual todos procuraban hablar quedo. Era el patriarca de la familia y al que hijos, sobrinos y nietos consideraban como el cabeza del clan al completo en Jerez de la Frontera. Había sido, y se proclamaba así ante todo el que quisiera oírlo y aunque no quisiera también, el conquistador y definitivo pacificador de las islas Canarias, pese a que sus méritos no hubieran sido lo suficientemente recompensados y hubiera hasta quienes murmuraran de él y convirtieran sus hazañas en vilezas. En particular si quienes las comentaban eran gentes de la casa del duque de Medina Sidonia, con quien don Pedro siempre había estado ferozmente enfrentado.

A Trifón todos los nombres le sonaban, pero de lejos y sin distinguirlos mucho, aunque a algunos de aquellos personajes había conocido, sobre todo a los Colón, y bien de cerca, pues fue siendo poco más que niño, y sin poco, cuando embarcó de grumete en una de las carabelas del segundo viaje del Almirante. Le unía a Álvar la condición de huérfano, pero en su caso sin abuelos, ni casa, ni estirpe ni nada, y todavía más temprano, ya que su madre, según le dijeron, murió en el parto, y por suerte lo amamantó una tía que había ido a parir casi al tiempo que su madre y a ella fue el niño el que le nació muerto. Ahí acabó su suerte. Siendo todavía muy chico se murió su tía, y su padre, arriero, se había juntado con otra y se cambió tras ella de pueblo y de él no quiso saber nada. Le quedó por todo cobijo el tío que no lo era de sangre, aunque más de una le hizo, también recuero de profesión, y unos primos entre los que era el último para el pan y el primero para los golpes. Le dio por sobrevivir y consiguió cumplir una docena de años; fue cuando logró, yendo de reata en reata por todas las Castillas, llegar hasta la Andalucía y allí saber buscarse los arrimos, en eso siempre fue ducho, hasta conseguir que lo cogieran de grumete en un último momento porque el que estaba ajustado para ir se ahogó al caerse de una jarcia, darse un golpe en la cabeza y hundirse desmayado al agua.

Contaba de lo suyo muy poco Trifón, para todo lo que tenía visto y navegado, andado menos, pues no lo consideraba en mucho y por no molestar además al otro con sus cortedades y desdichas. Habría de pasar un tiempo hasta que Álvar comenzara a prestarle más atención, pues en su historia había cosas de mayor provecho y enjundia para la nueva vida que se le abría por delante que los blasones de su familia. Pero eso fue después y resultó que iba a ser en las propias Canarias donde la venda se le empezaría a caer de los ojos y comprobaría que había cosas que él sabía de oídas y el otro conocía por haberlas vivido en persona.

Canarias siempre había sido una presencia continua en la casa de los Vera y una dolorosa referencia en la boca del abuelo, tras haber ejercido de alcaide en muchas plazas en la frontera con los moros granadinos. Después de haber destacado en la reconquista de Gibraltar para la Corona de Castilla y haberle sido otorgada la alcaldía de Cádiz, les había devuelto los golpes a los moros africanos haciéndoles entradas muy severas en sus costas de Berbería. El rey Enrique IV le había hecho entrega del castillo de Jimena de la Frontera y ahí había estado el origen de la enemistad con el duque de Medina Sidonia, que lo quería para sus dominios y que aprovechaba la debilidad de la Corona, que se tambaleaba en la cabeza del Impotente. De hecho, su debilidad era tal que acabó por ordenar a Vera rendírselo, cosa que este hizo, pero siguió enfrentado al duque pasándose a las banderas de la casa de Marchena, cuyo cabeza, Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, le entregó la alcaldía de Arcos de la Frontera, desde donde siguieron tanto su hostilidad contra el duque como sus incursiones en territorio de los nazaríes granadinos.

Su poder comenzó a ascender y alcanzó su cenit con la entronización de los reyes Isabel y Fernando. Sobre aquellas hazañas sí que no se admitía discusión alguna en las casas de los Vera ni en la de los Cabeza de Vaca. El abuelo había sido un héroe y como tal era respetado. Él había pacificado y concluido la conquista de la Gran Canaria y también de La Gomera, pues sin su ayuda los aborígenes guanches sublevados hubieran acabado con los españoles. Sus majestades católicas le habían enviado como gobernador de Gran Canaria para sustituir al anterior, Pedro de Algaba, quien no era capaz de avanzar en la conquista ante la resistencia guanche y, además, estaba enzarzado en continuas peleas entre los conquistadores. Tanto que acabó por ser asesinado, pocos días antes de la llegada de Vera a la isla, por uno de los capitanes ayudado por el hijo del gobernador de la vecina isla de La Gomera, Hernán Peraza, del mismo nombre que su padre, por lo que a uno se le llamaba el Viejo y al otro el Joven. Nada más desembarcar, Vera hizo a ambos prisioneros y cargados de cadenas los envió a ser juzgados en la corte.

Su gran éxito fue atraerse al más poderoso de los caudillos guanches, Fernando Guanarteme, que se hizo cristiano, prestó vasallaje a Castilla y persuadió a muchos de sus súbditos y a otros reyezuelos vecinos de hacer lo propio. Llegó incluso a viajar a la península y ser presentado a los reyes, que se congratularon mucho en ello.

Del siguiente episodio se hablaba menos y se discutía algo más cuando aparecía, pues la amistad con Guanarteme se había torcido. Entre las prebendas que suponía su gobernación, Vera estimaba que estaba la de capturar y convertir en cautivos a aborígenes hostiles o alzados contra los españoles. Así que vendió a doscientos de ellos en Sevilla, lo que había sido denunciado por el propio obispo canario Juan de Trías, y había enfurecido a la reina Isabel, que ordenó liberarlos, pues los consideraba vasallos suyos y no existía derecho alguno de esclavizarlos. Algo parecido había pasado con otro contingente al que había convencido, Vera lo juró sobre una hostia que para no caer en terrible pecado no había sido consagrada, de que embarcara rumbo a Tenerife y con objeto de acompañar en la conquista de aquella isla a los españoles, cuando lo que se pretendía era venderlos como esclavos. Al darse cuenta del engaño, los aborígenes se amotinaron a bordo y fueron desembarcados y abandonados en Lanzarote.

Guanarteme se enfadó mucho, pero en vez de sublevarse permaneció fiel a la Corona y le envió a través de los clérigos sus quejas, y a los alguaciles de justicia sus demandas. Mucho tiempo dieron vueltas y al cabo, ante el estupor de Vera, hubo juicio y le otorgaron la razón al guanche. Se obligó al gobernador a devolver muchas de las riquezas de las que, amén de los hombres cautivados, se había apropiado.

Tras recibir refuerzos de la península, el abuelo había seguido su conquista y el episodio más glorioso era el que él mismo había protagonizado cuando avanzaba hacia el noroeste por las tierras del líder aborigen tenido por el más valiente y mejor guerrero, Doramas, señor del territorio de Arucas. Ambos se enfrentaron en batalla singular y el abuelo logró vencer y matar al jefe guanche, cortándole la cabeza y exhibiéndola en lo alto de una pica para escarmiento y sembrar el miedo entre los que se resistían. Tras ello Vera envió a su segundo, Alonso Fernández de Lugo, a construir una torre en el valle de Agaete como símbolo de la toma de toda aquella parte de la isla.

Aún quedaba el núcleo central de resistencia y Vera decidió acabar con ella. Para ello hubieron de tomar los roques más escarpados y sufrir varias derrotas, aunque al fin lograron rodear a los resistentes aborígenes, agrupados en torno a la princesa Arminda, considerada por encima de los guanartemes como la heredera de toda la isla. Sin escapatoria posible, el último de sus jefes guerreros y sumo sacerdote de Telde se suicidó, lanzándose al vacío y despeñándose, antes de rendirse y ser hecho prisionero. Los sublevados entregaron entonces a la princesa y Vera consideró que la conquista de Gran Canaria había quedado concluida.

Eso no significó en absoluto que no siguieran e incluso que no se multiplicaran los problemas. Aunque antes de que estos le costaran el cargo, Vera sí que realizó algo de lo que se sentía profundamente orgulloso: convirtió Gran Canaria en lugar conocido en todo el mundo, incluido el recién descubierto, por la caña de azúcar que él había introducido. La caña constituía la riqueza de las islas; lo fue de Gran Canaria primero, luego de La Gomera y La Palma y a la postre pasó también a las islas orientales, en especial a Tenerife.

Los musulmanes habían traído de tierras índicas la planta y habían logrado aclimatarla sobre todo en la costa granadina, especialmente por la zona de Motril, y malagueña. Los portugueses también la conocían y la habían aclimatado con éxito en Madeira. Pedro de Vera se reservó en el reparto de las tierras de Gran Canaria una extensa zona en la margen derecha del riachuelo Guiniguada, ya que era preciso tener abundante agua, así como madera, para poder poner en marcha el ingenio que hizo construir. Así se inició el negocio que fue ya de buen principio muy suculento, pues apenas unos cuantos años después ya había azúcar canaria por Europa y había llegado a la misma Amberes, y los más poderosos o cercanos al poder de los conquistadores fueron quienes se hicieron con las mejores tierras. Porque no todas valían para este cultivo.

Solo se podía cultivar en tierras bajas, en zonas costeras o en valles cercanos y bien resguardados y recogidos donde hubiera lluvia del cielo en abundancia o posibilidad de riego. Pero aunque el de Vera había elegido el mejor sitio, no fue el suyo el ingenio que mejor rendía, sino que era el de Fernández de Lugo, en Agaete, el más próspero, construido al borde del mar y pegado a la torre defensiva de la que este era alcaide. Aunque a la postre no le fue bien, pues hubo de entregarlo a un genovés, socio suyo y que había puesto los dineros para su primer intento, fracasado y penoso, de conquistar Tenerife. Así resultó que genoveses y flamencos acabaron por pintar más que nadie, y Lisboa, encima, se erigió en la capital de su comercio.

A los Vera aún les duró algo más, aunque arrendado, su ingenio cuando los reyes dieron puerta al gobernador y le obligaron a marcharse de las islas. Los años posteriores a su triunfo en Gran Canaria habían sido fructíferos, pues los reyes le habían concedido el reservarse para sí la mitad del quinto real que correspondía a la Corona de los beneficios que obtuvieron Fernández de Lugo y él con la venta de ganados, bienes y esclavos en las islas de La Palma y de Tenerife, no conquistadas y por tanto incluidos sus habitantes en el listado de los que podían cautivarse y venderse.

Las cosas iban bien hasta que todo se torció por culpa de la Cazadora.

Y de la Cazadora quien sabía mucho era Trifón, que no podía dejar de poner mirada y gesto de picardía y exclamar:

—Cruel sería, pero ¡qué hembra, don Álvar, qué rostro, qué talle, qué porte y qué mirada! No había otra, ni india, ni mora ni española, a un lado y a otro de los mares, que pudiera comparársele.

Hacía entonces el alcarreño una pausa y soltaba su perla.

—Sabréis vos que tuvo amores con don Cristóbal Colón, que venían de antes, de cuando se conquistó Granada a los sarracenos y él andaba por la corte intentando convencer a los reyes, pero que aquí en La Gomera, donde llegaremos yo creo que ya para mañana, siguieron, y estos ojos míos lo vieron y dan fe de ello. ¿O por qué creéis que hacía aguada siempre aquí el Almirante?

Ya poco les faltaba para llegar a La Gomera y repostar allí antes de emprender el definitivo cruce de la mar atlántica, y Cabeza de Vaca recordaba también lo que de aquella hermosa mujer había oído en su propia casa y cómo había sido causante en buena parte de la desgracia de su abuelo.

Pedro de Vera había tenido que acudir a ayudar a su gobernador, el hijo de Hernán Peraza. El Joven había vuelto a la isla tras haber sido perdonado por su participación en la muerte de Algaba y, más que instado, obligado a casarse, pero con mucho gusto por su parte, ciertamente, por la reina Isabel, pues amén de llevarse una belleza por todos deseada era perdonado de sus delitos y recuperaba su mando en La Gomera. Ese era el trato. Beatriz de Bobadilla era sobrina y tocaya de la gran amiga de la soberana, a la que la reina estimaba en mucho desde que ambas eran muy jóvenes y que siempre le había sido leal, sobre todo en los tiempos peores y más delicados.

La sobrina, desde luego, no tanto. Bellísima, la más hermosa de las damas de la corte, había enloquecido a muchos de los hombres más poderosos y sido amante del maestre de Calatrava, el bravo y galante don Rodrigo Téllez Girón, de quien sí había estado enamorada hasta que él había perecido a manos musulmanas ante Loja en la guerra de Granada. No mucho después, en el campamento de Santa Fe, había conocido al Almirante y, a lo que parecía, algún consuelo había encontrado en él; hasta había quien decía que el genovés hizo incluso oferta de matrimonio, no muy tenida en cuenta por la bella. No reunía del todo los requisitos, entre los que la fortuna no era el menor, que ella exigía a un futuro marido.

Su hermosura había preocupado, y con razón, a la reina Isabel, quien tenía muchas y muy fundadas sospechas de que el rey Fernando, cuyo gusto por las damas era bien notorio y eficaz, con la Bobadilla había pasado de las miradas y las sonrisas al lecho y los gemidos. En su propia corte y ante sus mismas narices, la soberana no iba a consentirlo ni a tolerarlo por más tiempo. Enviarla casada con Peraza a la muy lejana isla de La Gomera era el mejor de los remedios, porque bien veía ella que su esposo Fernando había sucumbido a sus encantos, y aunque el aragonés, en estos asuntos, era de sucumbir muy prestamente y con disposición continua, a Isabel Beatriz le supuso un mayor peligro que la ristra de amantes esporádicas de su real marido y se la quitó de encima. La pareja se marchó a La Gomera y la reina respiró, en lo que cabe, tranquila.

Peraza el Joven no solo no aprendió de sus errores pasados, que casi le costaron la cabeza, sino tampoco nada de su padre, Peraza el Viejo, que había gobernado en paz y concordia a los gomeros. Por el contrario, eligió romper todo pacto y acuerdo anterior pasando a requisarles a los nativos sus tierras y animales y a cometer cada vez más excesos contra ellos. La primera sublevación y el primer sitio a la torre de San Sebastián ya se había saldado con un rescate y liberación de Peraza y la cautividad de unos centenares de sublevados. Pero la segunda rebelión fue mucho peor y cruenta. Los gomeros estallaron y esta vez Peraza fue alcanzado por su ira y asesinado. La razón, clamaban, era que en su abuso el gobernador había violentado nada menos que a Yballa, la hija del jefe de los nativos de la isla, Hupalupa, una joven de singular belleza y que se había resistido a sus requerimientos. Otra versión decía que violencia no hubo, sino que la guanche y el castellano fueron sorprendidos en amorosa coyunda en una cueva y que aquello era sacrilegio de los peores para los nativos, pues dados los acuerdos de hermandad firmados con su padre, el rey gomero, se les podía considerar hermanos. Fuera una cosa o la otra, lo cierto es que se produjo el estallido de ira y los gomeros degollaron a Peraza el Joven sin contemplación alguna.

La sublevación prendió en toda la isla. Ya puestos, se lanzaron a la caza de los castellanos y arrasaron con todo hasta cercarlos en la torre de San Sebastián, donde se encerraron los supervivientes con la viuda doña Beatriz, quien demostró que, además de ser una hermosa hembra, era capaz de la más sañuda y decidida valentía que solía atribuirse por lo general a los varones. La Bobadilla dio prueba de coraje y decisión y antes de ser tomado el puerto por los guanches había ordenado que un barco zarpara de inmediato y se llegara hasta Las Palmas para pedir ayuda. Ya en la torre, resistió como leona y su ejemplo impulsó el ánimo de los hombres.

Aguantaron hasta que recibieron refuerzos, y estos llegaron comandados por Pedro de Vera al frente de una nutrida tropa de cuatrocientos hombres, y lograron dispersar a los atacantes que se refugiaron en las cumbres de la isla. Vera y la Bobadilla, a la que su gesta la hizo acreedora para siempre del apodo de la Cazadora, iniciaron entonces una persecución implacable que se convirtió en una matanza terrible, en la que muchos de los guanches fueron muertos de las maneras más crueles, incluso empalándolos. Por orden suya se ejecutó a todos los varones mayores de quince años miembros de los clanes directamente partícipes en la muerte de Peraza, los Ipalán y los Mulagua. A los hombres de los otros dos clanes, Orone y Agana, que no habían participado directamente, se les atrajo con engaños a la villa de San Sebastián con la promesa de no hacerles daño, pero cogidos presos, fueron unidos a las mujeres e hijos de los clanes a cuyos hombres habían exterminado, para ser esclavizados y desterrados.

A la Cazadora aquello no le pasó factura apenas, pero no sucedió así con el abuelo de Álvar. El haber esclavizado y vendido a gomeros cristianos levantó la protesta de los clérigos y la denuncia del propio obispo de Canarias, Miguel López de la Serna, y el inicio de un proceso contra el gobernador que supuso la confiscación de muchos de sus bienes para pagar el precio de los gomeros vendidos y, antes incluso de ello, que los reyes, en especial la reina, que ya tenía noticia de su comportamiento, le desposeyeran del cargo de gobernador y este se viera obligado a regresar a su tierra jerezana. A Pedro de Vera la soberana le hizo volver, tras ajustarle cuentas en sus fortunas, pero a ella, a la Bobadilla, la dejó en las lejanas islas, no fuera de nuevo a reiniciar caza con su marido. La Cazadora se quedó en La Gomera, asumió el gobierno en nombre de su hijo Guillén y, aunque no le faltaron pretendientes, viuda seguía cuando allí arribó de nuevo Colón y con él Trifón, entonces el más joven grumete de la escuadra y ahora uno de los más veteranos de la armada de don Pánfilo. Cuando llegó Colón allí por vez primera en 1492, ella seguía siendo una mujer de irresistible atractivo y, como no se cansaba de relatar el alcarreño que había ido en el segundo viaje, mantenía intacta su hermosura cuando el Almirante volvió por allí, lo cual seguiría haciendo alguna vez posteriormente.

—La señora de la isla recibió con mucha sonrisa y zalema al Almirante, y algunos de los que con él estuvieron en el anterior viaje, que se sonreían y se maliciaban del trato que ambos se dispensaban, me contaron cómo doña Beatriz había socorrido al Almirante ya en su primera estancia en todas sus necesidades de la manera más dispuesta. En nuestra aguada, desde luego, doy fe de que don Cristóbal no tuvo problema de aposento y nosotros, ninguna queja en cuanto a conseguir los bastimentos necesarios para proseguir viaje —relataba el Viejo haciendo visajes pícaros con sus ojillos vivarachos.

Algo del asunto sabía Álvar, aunque lo callara. Aquel trato íntimo había sido tan comentado en las casas nobles desde Sevilla hasta Cádiz como en las ventas desde Sanlúcar hasta Triana, en ambos casos con mucho regodeo y malicia. No solo era por lo que contaba Trifón, sino por lo que el propio Álvar había podido leer en los escritos de Michele da Cuneo, un compadre italiano del genovés que también fue en aquel segundo viaje: «Al arribar a la isla hizo subir a los grumetes y a los galopines por las jarcias arriba hasta lo más alto para embanderar por completo a las naos con gallardetes y al divisar el puerto ordenó a los artilleros disparar y gastar pólvora en salvas tan solo para agasajar a la dama. Sería demasiado largo si dijera de todos los triunfos, tiros de bombarda y fuegos artificiales que hicimos en aquel lugar. Todo ello se hizo por la señora de dicho lugar de la cual nuestro señor Almirante estuvo encendido de amor».

Esa costumbre de anunciar así su llegada seguiría en recuerdo de él y la intimidad ya pasadas, en los últimos encuentros, allá por el año 1498, ella ya casada de nuevo para entonces, pues la Cazadora ya había vuelto a cazar marido. Nada menos que a Alonso Fernández de Lugo, que había sido el segundo de Vera y al que ella financió la primera expedición de conquista a Tenerife, donde los guanches destrozaron a su ejército en la matanza de Acentejo, y luego le había auxiliado con pertrechos y bastimentos ya en la segunda al año siguiente, en 1495, cuando ya consiguió su objetivo y los doblegó. Con el matrimonio el poder de la Cazadora se hizo aún más grande, pero tan solo pudo volver a Castilla casi para morir, pues falleció en Medina del Campo en 1504, a poco de que lo hiciera la reina Isabel, que tanto tiempo la había apartado de su tierra natal y, de paso, de la cercanía de su augusto marido. No le dio tiempo a la Cazadora a volver a intentarlo con el rey viudo.

Era la historia que más gustaba contar a Trifón, que era desde luego partidario de la hermosa y no consentía que se afearan en su presencia sus supuestas crueldades, que él entendía como justificada venganza. Pero a Álvar le interesaba también otro asunto en el que entendía que su familia y su linaje podían salir algo mejor parados. Que pudiera darle fe de que en ese viaje el almirante Colón había cogido esquejes de caña y los había llevado a La Española. Aquello de alguna forma reivindicaba a su estirpe como primer y necesario eslabón de la cadena.

—Sí, don Álvar. Ya lo creo que los cogimos. Se prepararon con esmero para llevárnoslos y se cuidaron muy bien durante toda la travesía. Aguantaron muchos y allí se entregaron a quienes eran cercanos a los Colón y habían obtenido buenas tierras. Se plantaron en los llanos bajos y ahora verá vuestra merced que hay caña por todas aquellas tierras y también ya en Cuba, donde parece que aún prosperan todavía mejor sus plantaciones.

Bueno, pensó el Cabeza de Vaca, al menos aquello restañaba en algo la figura de su abuelo. Porque en él había quedado fijada para siempre la imagen del anciano rumiando en silencio su amargura, tan dolido por la ingratitud real como por la invalidez y los dolores. Para toda su familia, don Pedro había sido un héroe y un servidor leal del rey, por él injustamente tratado, y no se permitía que en presencia de ninguno de ellos se pusiera en duda tal cosa. Lo de la caña de azúcar, que él introdujo en aquellas islas y llevó luego a las Indias, reconfortaba a su nieto ahora que se dirigía hacia ellas.

3. El huérfano, la tía y la abuela

In soli Deo honor et gloria.

Lema en el escudo de armas de

Pedro de Estopiñán, conquistador de Melilla

Álvar se encariñó mucho de niño con su tío Pedro de Estopiñán. Ofreció muy pronto muestras de gusto por aprender y querencia por los libros, aunque su tío no se planteó nunca que pudiera estudiar leyes ni mandarlo a Salamanca a aprenderlas. Porque el muchacho gustaba también de las armas y en ellas se adiestró con provecho. Influyeron sin duda en ello las hazañas de su tío, sobre todo la más famosa, después de la ya relatada del chapuzón con el pirata, la de la conquista de Melilla a los moros, que sucedió cuando andaba él por los nueve años.

En cuanto aparecía por Jerez ya estaban los chicos, sus hijos, el sobrino y toda la recua de chavales rodeándole, y, lejos de molestarse, ello le satisfacía sobremanera. Álvar lo contemplaba con arrobo. Era el primero en pedirle que les contara historias de sus batallas y conquistas, y el duro guerrero se complacía en hacerlo. Acababa la escena en el patio ajardinado, risueño él con un buen vaso de vino en la mano y la chiquillería, con los suyos de limonada, tan muda y tan absorta que se le olvidaba bebérselos. Estopiñán los prefería desde luego a la tropa de cuñados y parientes que a lo único que venían era a pedirle favores, tanto por la posición que tenía como la que le daba añadida su cercanía a la casa de los poderosos duques de Medina Sidonia y la estima que estos le tenían.

El duque Juan, sabedor de cómo se había comportado en el asalto pirata a las almadrabas, era quien le había otorgado su plena confianza y dado la dirección de la empresa cuando los Católicos Reyes le encomendaron pasar el Estrecho y tomar Melilla para, por un lado, darles una estocada a los moros y, por otra, disputar el terreno a los portugueses que señoreaban Ceuta y la habían convertido en un enclave comercial muy próspero. Lo puso al mando de las tropas y fue todo un acierto el hacerlo. Él no olvidaba tampoco, sabía ser agradecido, que el difunto padre de Álvar, Francisco de Vera, como provincial de la Santa Hermandad, como regidor y capitán del concejo de Jerez, había contribuido en que aquella elección tuviera un apoyo absoluto.

La ciudad de Melilla había sido refugio continuo para los piratas turcos, argelinos y berberiscos y había tenido una populosa población, pero estaba en claro declive por las disputas y sangrientas guerras entre ellos. Pedro de Estopiñán desembarcó con cinco mil infantes y doscientos cincuenta jinetes y le puso cerco. La guerra intestina entre los piratas le facilitó las cosas, pues mucha parte de la población había abandonado la ciudad a causa de ello y los que quedaban optaron por rendirse y evitar mayores males. Dejó allí una guarnición de mil quinientos hombres y regresó a la península. La conquista no había sido, pues, difícil, pero Estopiñán dio muestra de su enorme valía y coraje cuando tocó defenderla.

Al año siguiente los musulmanes lanzaron un fuerte ataque para retomarla y hubo de acudir a toda prisa al rescate. Con rapidez consiguió organizar las tropas, desembarcar con ellas y cercar a los sitiadores, a los que atrapó entre dos fuegos. El éxito fue total y el comendador persiguió a los moros hasta obligarlos a asentarse cerca de Orán con la amenaza de seguir avanzando. Cuando él volvió lo hizo con un rico botín y medio millar de cautivos.

Los chicos disfrutaban cada una de sus estancias en Jerez, que no duraban mucho, pues marchó a vivir con su esposa Beatriz a Sevilla, a la calle Francos, donde colocó su escudo de armas y su lema In soli Deo honor et gloria