Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Colección Popular

- Sprache: Spanisch

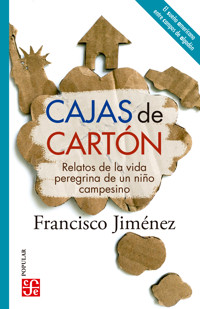

A lo largo de doce relatos, Francisco Jiménez narra sus experiencias en la infancia como migrante mexicano en los Estados Unidos. Otorga una perspectiva directa de las complejidades que vivió junto con su familia, como las múltiples mudanzas en busca de trabajo, las dificultades de ir a la escuela sin saber inglés, y la construcción de un nuevo hogar. De la mano de Panchito vivimos su cotidianeidad, los retos y las esperanzas que se van presentando a lo largo de los años en este nuevo hogar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COLECCIÓN POPULAR

910

CAJAS DE CARTÓN

FRANCISCO JIMÉNEZ

CAJAS DE CARTÓN

Relatos de la vida peregrina de un niño campesino

Primera edición en inglés, 1997 Primera edición, 2023 [Primera edición en libro electrónico, 2023]

Distribución mundial en español

© 1997, Francisco Jiménez Publicado en acuerdo con International Editors & Yañez’ Co. Título original: The Circuit: Stories from the Life of a Migrant Child

D. R. © 2023, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672

Diseño de portada: Neri Ugalde Guzmán

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-7961-1 (rústica)ISBN 978-607-16-8029-7 (electrónico-ePub)ISBN 978-607-16-8040-2 (electrónico-mobi)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Agradecimientos

Bajo la alambradaSoledadDe adentro hacia afueraUn milagro en Tent CityEl ángel de oroEl aguinaldoMuerte perdonadaEl costal de algodónCajas de cartónEl juego de la patadaTener y retenerPeregrinos inmóviles

Nota del autor

A mi familia y a todos los trabajadores agrícolas migrantes

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a mi hermano, Roberto, y a mi madre, Joaquina, por proporcionarme una gran cantidad de historias personales, algunas de las cuales he incorporado en este libro. Un agradecimiento especial para mi familia inmediata y creciente: Laura, Pancho, Lori, Carlo, Darío, Camille, Nova, Tomás, Orlando, Marcel, Miguel y Susie, por su cariño y apoyo a lo largo de los años.

Guardo una gratitud permanente a la comunidad de mi infancia, cuyo coraje, tenacidad, fe y esperanza en medio de la adversidad han sido una inspiración constante en mi vida personal y como escritor, y a mis maestros y maestras, cuyas orientaciones y cuya fe en mi capacidad me ayudaron a superar muchas barreras.

Gracias a mis estudiantes, colegas y amigos, especialmente a Cedric Busette, Alma García y Ramón Chacón.

Estoy agradecido con la Universidad de Santa Clara por haberme concedido el espacio para escribir este libro, y con mi editora, Andrea Otáñez, por su importante estímulo para escribir con el corazón.

Finalmente, quiero agradecer a Nuria Pliego, editora del Fondo de Cultura Económica, por su valoración de mi obra.

I. BAJO LA ALAMBRADA

LA FRONTERA es una palabra que a menudo escuchaba cuando, siendo un niño, vivía allá en México, en un ranchito llamado El Rancho Blanco, enclavado entre lomas secas y pelonas, muchos kilómetros al norte de Guadalajara. La escuché por primera vez a fines de los años cuarenta, cuando papá y mamá nos dijeron a mí y a Roberto, mi hermano mayor, que algún día íbamos a hacer un viaje muy largo hacia el Norte: cruzar la frontera, llegar a California y dejar atrás para siempre nuestra pobreza.

Yo ni siquiera sabía qué cosa era California exactamente, pero veía que a papá le brillaban los ojos siempre que hablaba de eso con mamá y sus amigos. “Cruzando la frontera y llegando a California nuestra vida va a mejorar”, decía siempre, parándose muy erguido y echando el pecho adelante.

Roberto, que era cuatro años mayor que yo, se emocionaba mucho cada vez que papá hablaba del mentado viaje a California. A él no le gustaba vivir en El Rancho Blanco, aún menos le gustó después de visitar en Guadalajara a nuestro primo Fito, que era mayor que nosotros.

Fito se había ido de El Rancho Blanco. Estaba trabajando en una fábrica de tequila y vivía en una casa con dos recámaras, que tenía luz eléctrica y un pozo. Le dijo a Roberto que él, Fito, ya no tenía que madrugar levantándose, como Roberto, a las cuatro de la mañana para ordeñar las cinco vacas. Ni tenía tampoco que acarrear a caballo la leche, en botes de aluminio, por varios kilómetros, hasta llegar al camino por donde pasaba el camión que la recogía para llevarla a vender al pueblo. Ni tenía que ir a buscar agua al río, ni dormir en piso de tierra, ni usar velas para alumbrarse.

Desde entonces, a Roberto solamente le gustaban dos cosas de El Rancho Blanco: buscar huevos de gallina y asistir a misa los domingos.

A mí también me gustaba buscar huevos e ir a misa. Pero lo que más me gustaba era oír contar cuentos. Mi tío Mauricio, el hermano de papá, solía llegar con su familia a visitarnos por la noche, después de la cena. Entonces nos sentábamos todos alrededor de la fogata hecha con estiércol seco de vaca y nos poníamos a contar cuentos mientras desgranábamos las mazorcas de maíz.

En una de esas noches papá hizo el gran anuncio: íbamos por fin a hacer el tan ansiado viaje a California, cruzando la frontera. Pocos días después empacamos nuestras cosas en una maleta y fuimos en camión hacia Guadalajara para tomar allí el tren. Papá compró boletos para un tren de segunda clase, perteneciente a los Ferrocarriles Nacionales de México. Yo nunca había visto antes un tren. Lo veía como un montón de chocitas metálicas ensartadas en una cuerda. Subimos al tren y buscamos nuestros asientos. Yo me quedé parado mirando por la ventana. Cuando el tren empezó a andar, se sacudió e hizo un fuerte ruido, como miles de botes chocando unos contra otros. Yo me asusté y estuve a punto de caerme. Papá me agarró en el aire y me ordenó que me quedara sentado. Me puse a mover las piernas, siguiendo el movimiento del tren. Roberto iba sentado frente a mí, al lado de mamá, y en su cara se pintaba una sonrisa grande.

Viajamos por dos días y dos noches. En las noches casi no podíamos dormir. Los asientos de madera eran muy duros y el tren hacía ruidos muy fuertes, soplando su silbato y haciendo rechinar los frenos. En la primera parada a la que llegamos le pregunté a papá:

—¿Aquí es California?

—No, m’ijo, todavía no llegamos —me contestó con paciencia—. Todavía nos faltan muchas horas más.

Me fijé que papá había cerrado los ojos. Entonces me dirigí a Roberto y le pregunté:

—¿Cómo es California?

—No sé —me contestó—, pero Fito me dijo que ahí la gente barre el dinero de las calles.

—¿De dónde sacó Fito esa locura? —preguntó papá, abriendo los ojos y riéndose.

—De Cantinflas —aseguró Roberto—. Dijo que Cantinflas lo había dicho en una película.

—Ése fue un chiste de Cantinflas —respondió papá siempre riéndose—. Pero es cierto que allá se vive mejor.

—Espero que así sea —dijo mamá. Y abrazando a Roberto agregó—: Dios lo quiera.

El tren redujo la velocidad. Me asomé por la ventana y vi que íbamos entrando a otro pueblo.

—¿Es aquí? —pregunté.

—¡Otra vez la burra al trigo! —me regañó papá, frunciendo el entrecejo—. ¡Yo te aviso cuando lleguemos!

—Ten paciencia, Panchito —dijo mamá sonriendo—. Pronto llegaremos.

Cuando el tren se detuvo en Mexicali, papá nos dijo que nos bajáramos.

—Ya casi llegamos —dijo mirándome.

Él cargaba la maleta color café oscuro. Lo seguimos hasta que llegamos a un cerco de alambre. Según nos dijo papá, ésa era la frontera. Él nos señaló la alambrada gris y nos aclaró que del otro lado estaba California, ese lugar famoso del que yo había oído hablar tanto. A ambos lados de la cerca había guardias armados que llevaban uniformes verdes. Papá les llamaba “la migra” y nos explicó que teníamos que cruzar la cerca sin que ellos nos vieran.

Ese mismo día, cuando anocheció, salimos del pueblo y nos alejamos varios kilómetros caminando. Papá, que iba adelante, se detuvo, miró todo alrededor para asegurarse de que nadie nos viera y se arrimó a la cerca. Nos fuimos caminando a la orilla de la alambrada hasta que papá encontró un hoyo pequeño en la parte de abajo. Se arrodilló y con las manos se puso a cavar el hoyo para agrandarlo. Entonces nosotros pasamos a través de él, arrastrándonos como culebras. Un rato después nos recogió una señora que papá había conocido en Mexicali. Ella había prometido que, si le pagábamos, iba a recogernos en su carro y llevarnos a un lugar donde podríamos encontrar trabajo.

Viajamos toda la noche en el carro que la señora iba manejando. Al amanecer llegamos a un campamento de trabajo cerca de Guadalupe, un pueblito en la costa. Ella se detuvo en la carretera, al lado del campamento.

—Éste es el lugar del que les hablé —dijo cansada—. Aquí encontrarán trabajo pizcando fresa.

Papá bajó la maleta de la cajuela, sacó su cartera y le pagó a la señora.

—Nos quedan nomás siete dólares —dijo, mordiéndose el labio.

Después de que la señora se fue, nos dirigimos al campamento por un camino de tierra flanqueado por árboles de eucalipto. Mamá me llevaba de la mano, apretándomela fuertemente. En el campamento les dijeron a mamá y papá que el capataz ya se había ido y que no volvería hasta el día siguiente.

Esa noche dormimos bajo los árboles de eucalipto. Juntamos unas hojas que tenían un olor a chicle y las apilamos para acostarnos encima de ellas. Roberto y yo dormimos entre papá y mamá.

A la mañana siguiente me despertó el silbato de un tren. Por una fracción de segundo me pareció que todavía íbamos en el tren rumbo a California. Echando un espeso chorro de humo negro, el tren pasó detrás del campamento. Viajaba a una velocidad mucho mayor que el tren de Guadalajara. Mientras lo seguía con la mirada, oí detrás de mí la voz de una persona desconocida. Era una señora que se había detenido para ver en qué nos podía ayudar. Su nombre era Lupe Gordillo y era del campamento vecino al nuestro. Nos llevó algunas provisiones y nos presentó al capataz que afortunadamente hablaba español. Él nos prestó una carpa militar para vivir en ella, y también nos ayudó a armarla.

—Ustedes tienen suerte —nos dijo—. Ésta es la última que nos queda.

—¿Cuándo podemos comenzar a trabajar? —preguntó papá, frotándose las manos.

—En dos semanas —respondió el capataz.

—¡No puede ser! —exclamó papá, sacudiendo la cabeza—. ¡Nos dijeron que íbamos a trabajar de inmediato!

—Lo siento mucho, pero resulta que la fresa no estará lista para pizcar hasta entonces —contestó el capataz, encogiéndose de hombros y luego retirándose.

Después de un largo silencio, mamá dijo:

—Le haremos la lucha, viejo. Una vez que empiece el trabajo todo se va a arreglar.

Roberto estaba callado. Tenía una mirada muy triste.

Las dos semanas siguientes mamá cocinó afuera, en una estufita improvisada hecha con algunas piedras grandes, y usando un comal que le había dado doña Lupe. Comíamos verdolagas, y también pájaros y conejos que papá cazaba con un rifle que le prestaba un vecino.

Para distraernos, Roberto y yo nos poníamos a ver los trenes que pasaban detrás del campamento. Nos arrastrábamos debajo de una alambrada de púas para llegar a un punto desde donde los podíamos ver mejor. Los trenes pasaban varias veces al día.

Nuestro tren favorito pasaba siempre a mediodía. Tenía un silbido diferente al de los otros trenes. Nosotros lo reconocíamos desde que venía de lejos. Roberto y yo le llamábamos “El Tren de Mediodía”. A menudo llegábamos temprano y nos poníamos a jugar en los rieles mientras esperábamos que pasara. Corríamos sobre los rieles, o caminábamos sobre ellos, procurando llegar lo más lejos que pudiéramos sin caernos. También nos sentábamos en los rieles para sentirlos vibrar cuando se acercaba el tren. Conforme pasaron los días, aprendimos a reconocer desde lejos al conductor del tren. Él disminuía la velocidad cada vez que pasaba junto a nosotros y nos saludaba con su cachucha gris con rayas blancas. Nosotros también le devolvíamos el saludo.

Un domingo, Roberto y yo cruzamos la alambrada más temprano que de costumbre para ver el tren de mediodía. Roberto no tenía ganas de jugar, así que nos sentamos en uno de los rieles con los brazos entre las piernas y la frente en las rodillas.

—Me gustaría saber de dónde viene ese tren —le dije a Roberto—. ¿Tú no lo sabes?

—Yo también he estado pensando en eso —contestó, levantando muy despacio la cabeza—. Creo que viene de California.

—¡California! —exclamé yo—. ¡Pero si aquí estamos en California!

—No estoy tan seguro —dijo—. Recuerda lo que...

Entonces lo interrumpió el silbido del tren que conocíamos tan bien. Nos apartamos de los rieles haciéndonos a un lado. El conductor disminuyó la velocidad hasta casi detenerse, nos saludó y dejó caer una bolsa de papel color café, justamente cuando estaba frente a nosotros. La recogimos y examinamos lo que había adentro. Estaba llena de naranjas, manzanas y dulces.

—¡Ya ves, te dije que venía de California! —exclamó Roberto. Corrimos al lado del tren saludando con la mano al conductor. El tren aceleró y pronto nos dejó atrás. Seguimos el tren con la mirada y lo vimos hacerse más y más chiquito, hasta que desapareció completamente.

II. SOLEDAD

ESA FRÍA mañana, muy tempranito, papá estacionó la carcachita, nuestro viejo coche, a un lado del campo de algodón. Él, mamá y Roberto, mi hermano mayor, se bajaron del carro para ir al otro extremo del campo donde comenzaba la pizca. Como de costumbre, me dejaron solo en el coche para cuidar a Trampita, mi hermano menor, que tenía seis meses de nacido. Me molestaba mucho quedarme solo con él mientras ellos pizcaban algodón.

Cuando se internaron en el campo, yo me subí al toldo del coche, me paré de puntillas y los seguí con la mirada hasta que ya no los pude distinguir de los otros pizcadores. Tan pronto los perdí de vista, sentí un dolor en el pecho, ese dolor que siempre sentía cuando nos dejaban solos a Trampita y a mí. Sollozando, me bajé del toldo y abracé a Trampita, que dormía en el asiento trasero. Él se despertó llorando y temblando de frío. Lo tapé con una cobija pequeña y le di su biberón. Él se calmó y se volvió a dormir.

Después de varias horas, muy largas, me volví a subir al toldo para ver si papá, mamá y Roberto venían ya de regreso para el almuerzo. Aguzaba la vista lo más que podía sin parpadear, procurando avistarlos. Cuando finalmente los vi, el corazón me comenzó a latir a mil por hora. Salté del coche al suelo, me caí, me levanté y corrí a su encuentro. Casi derribé a Roberto cuando salté para abrazarlo.

Después de cerciorarse de que Trampita estaba bien, mamá y papá extendieron en el suelo una cobija militar de color verde detrás de la carcachita, donde todos nos sentamos a comer. Mamá cogió una bolsa grande del mandado y sacó los tacos que nos había preparado esa madrugada. Papá comió deprisa porque a él no le gustaba perder tiempo para regresar a trabajar. Roberto y yo comíamos despacio, tratando de hacer durar un poco más ese momento. Mamá cargaba en el brazo izquierdo a Trampita para amamantarlo mientras ella comía con la mano derecha. Luego puso a mi hermanito en el asiento trasero, le cambió el pañal y lo besó suavemente en la frente mientras iba cerrando los ojos para volverse a dormir. Papá se levantó, dobló la cobija y la volvió a poner en la cajuela. Recogió el costal vacío para el algodón y se lo echó al hombro izquierdo; ésta era la señal para Roberto y para mamá de que era hora de regresar a trabajar.

Cuando ellos se fueron otra vez después del almuerzo, me subí de nuevo al toldo de la carcachita y los vi desaparecer en el mar de algodón. Nuevamente sentí ese dolor en el pecho y los ojos se me empañaron. Me recosté en la llanta trasera de la carcachita, luego me senté y pensé: “Si aprendiera a pizcar algodón… Papá me dejaría ir con él, mamá y Roberto, ¡y no me quedaría solo nunca más!”

Después de asegurarme de que Trampita seguía dormido, me dirigí silenciosamente al surco más cercano al coche para pizcar algodón por primera vez.

No era tan fácil como pensaba. Traté de hacerlo con ambas manos como lo hacía Roberto, pero sólo pude pizcar una borra de algodón a la vez. Sujetaba firmemente la cáscara del algodón por debajo con la mano izquierda y con la derecha pizcaba las borras para apilarlas en el suelo. Las espinas agudas de las cáscaras del algodón me arañaban las manos como si fueran garras de gato y a veces se me enterraban debajo de las uñas y me hacían sangrar los dedos. Tenía dificultades con las borras que estaban en la punta de las plantas más altas, así que me recargaba contra las plantas y las empujaba con mi cuerpo hasta hacerlas descender y tocar el suelo. Entonces me paraba en ellas y me agachaba a recoger las borras. Luego me quitaba rápidamente, pues las plantas se volvían a enderezar como si fueran arcos y me golpeaban la cara si no me apartaba a tiempo.

Al final del día estaba cansado y decepcionado. No había pizcado tanto algodón como hubiera querido y el montón sólo tenía poco más de medio metro de altura. Recordé que papá decía que pagaban a seis centavos el kilo, así que mezclé algunos terrones con el algodón para que pesara más.

Al oscurecer, finalmente papá, mamá y Roberto regresaron. Estaba a punto de contarles la noticia cuando mamá me interrumpió: