28,99 €

Mehr erfahren.

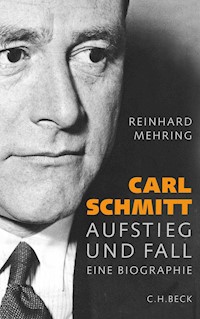

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Reinhard Mehring hat 2009 die grundlegende Biografie Carl Schmitts vorgelegt, der bis heute neben Martin Heidegger und Max Weber der weltweit am meisten rezipierte deutsche Denker des 20. Jahrhunderts ist. Ein meisterhaftes Buch über eine geradezu Shakespeare’sche Gestalt im Zentrum der deutschen Katastrophe. Nun liegt das Werk in einer grundlegend überarbeiteten und aktualisierten Neuausgabe vor. Ein "weißer Rabe" – so hat Carl Schmitt sich selbst gern wahrgenommen. Der neidbeladene junge Mann aus einfachen Verhältnissen bahnt sich dank seiner brillanten Fähigkeiten den Weg bis an die Spitze der deutschen Rechtswissenschaft – und wird doch nie heimisch im Establishment der Gelehrten und Geachteten. Während er in seinen Schriften den liberalen Rechtsstaat als Verfassungsfassade demontiert und die Legitimität der Diktatur auslotet, jagen ihn Dämonen: sein wilder Antisemitismus, eine selbstzerstörerische Sucht nach Sexualität, das tiefsitzende Ressentiment gegen die Selbstgefälligkeit jeder bürgerlichen Existenz. So ist er disponiert, als die Nationalsozialisten die Macht ergreifen. Er bricht mit seinen jüdischen Freunden, hält Adolf Hitler juristisch den Steigbügel und "verstrickt" sich tief. Doch schon 1936 kommt er durch Intrigen zu Fall. Nach dem Krieg lebt er zurückgezogen in seiner sauerländischen Heimat und wird zu einer diskreten Schlüsselfigur der intellektuellen Szene. Seine radikalen Theorien über Freund und Feind, Legalität und Legitimität, den Begriff des Politischen werden in alle wichtigen Weltsprachen übersetzt und von erzkatholischen Konservativen gleichermaßen intensiv gelesen wie von den kommunistischen Revolutionären der Dritten Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Reinhard Mehring

CARL SCHMITT

AUFSTIEG UND FALL

C.H.Beck

Zum Buch

Carl Schmitt gehört neben Martin Heidegger und Max Weber zu den weltweit am meisten gelesenen deutschen Denkern des 20. Jahrhunderts. Während seine radikalen Theorien über Freund und Feind, Legalität und Legitimität, den Begriff des Politischen bis heute das politische Denken stimulieren, ist er selbst durch seinen abgründigen Charakter und seine Rolle als «Kronjurist» des Dritten Reiches für immer kompromittiert. Reinhard Mehring legt, ganz aus den Quellen gearbeitet, die grundlegende Biographie Carl Schmitts vor. Mit geradezu atemberaubender Intensität schildert er das Leben einer Shakespeare’schen Gestalt im Zentrum der deutschen Katastrophe.

«Es gehört zum großen Glück dieser gewaltigen, Maßstäbe setzenden Biographie, dass Carl Schmitts Scharfsinn auf den Biographen abgefärbt ist – auch wenn er sich nun gegen seinen Gegenstand richtet. Mit Schmitt gegen Schmitt denken. Der Fall scheint abgeschlossen. Reinhard Mehring nennt die Dinge beim Namen.»

Stephan Schlak, Süddeutsche Zeitung

«Das Buch stellt eine ungewöhnliche Leistung dar. Man legt es dankbar und respektvoll aus der Hand – in Griffweite.»

Christian Meier, Zeitschrift für Ideengeschichte

«Die beste Biographie über Carl Schmitt.»

Günther Frieder, H-Soz-u-Kult

Über den Autor

Reinhard Mehring, ist Professor für Politikwissenschaft an der PH Heidelberg. Er hat zahlreiche Publikationen zu Carl Schmitt vorgelegt und für diese Biographie eine Vielzahl neuer Quellen ausgewertet. Zuletzt ist von ihm erschienen: Carl Schmitts Gegenrevolution (2021).

Inhalt

Ein weißer Rabe. Das seltsame Leben des deutschen Staatslehrers Carl Schmitt

Erster Teil: Das «falsche Sichdünken ‹Ich bin›». Aufstieg im Wilhelminismus

1. Ein «obskurer junger Mann bescheidener Herkunft»

Eifeler Herkunft der Eltern

Schulzeit in Plettenberg und Attendorn

Studienjahre in Berlin, München und Straßburg

Der Mentor: Fritz van Calker (1864–1957)

Der Freund: Fritz Eisler (1887–1914)

Die «Schuld» am Anfang des Werkes

2. Das Recht der Praxis

Als Referendar im Bezirk Düsseldorf

Die Theorie der Praxis: «Gesetz und Urteil»

Der Bruder als Mentor

Kritische Versuche: der «Boden des normalen Menschenverstandes»

3. Dichterapotheose und Literatenschelte: der «unzeitgemäße» Dichter und das «Gemeingut der Gebildeten»

Rückblickende Wahrnehmung eines Epochenwandels

Von Richard Wagner zu Theodor Däubler (1876–1934)

Religiöses Pathos und säkulare Dogmen

4. Am Vorabend des Weltkriegs: Staat, Kirche und Individuum als Orientierungsposten

Die Tänzerin aus dem «Tingel-Tangel»: Carita (von) Dorotić (1883–1968)

Die «Würde» des Einzelnen im «Dienst» am Recht

5. Düsseldorfer Leben im Ausnahmezustand

Der «Geheimrat»: Hugo am Zehnhoff (1855–1930)

Verlobung mit Schatten

Cari in Plettenberg

Kriegsausbruch und Freundestod

Glückliche Zwischenlösungen

Unzureichende Zwischenüberlegungen

6. Weltkrieg und Defaitismus: Carl Schmitt in München

Carl Schmitt als Soldat

Alltag im Generalkommando

An der «Leine» der Ehe

Jüdische Freunde und antisemitische Affekte

Antwort mit Däubler

Satirische Feindbeobachtungen

7. Straßburg, der Belagerungszustand und die katholische Entscheidung

Das neue Thema

Wieder in Straßburg: Belagerungszustand als Rechtsverhältnis

Zwischen München und Straßburg

Franz Blei (1871–1942) und die Beiträge in «Summa»

8. Politische Romantiker 1815/1919

Romantische Subjektivität

Kriegsende und Revolutionswirren: Machtergreifung der Romantiker

Zur Gesamtlinie des Frühwerks

Zweiter Teil: Jenseits der Bürgerlichkeit. Weimarer Leben und Werk

1. Feste Stellung? Münchner Handelshochschule und Diktatur

Bayern im Ausnahmezustand

Feste Dozentur an der Münchner Handelshochschule

«Da kommt das Erschießen fast vor dem Urteil»: «Die Diktatur»

Abschied von München: die Erinnerungsgabe für Max Weber

2. Ein «treuer Zigeuner» in Greifswald

Kurzes Gastspiel

Kathleen Murray, Ernst Robert Curtius und die Greifswalder Promotion

Die Novelle vom «treuen Zigeuner»

3. Ankunft in Bonn? Wendung zur katholischen Kirche

Werde, der du bist!

An der Bonner Universität

Katholizismus als politisches Credo

«Konkrete» Kirche ohne Vorbehalt?

4. Der Bonner Lehrer

Übergang zu Duška

Vom Parlamentarismus zum «nationalen Mythos»

Inkubationsjahr 1924

Vor der «Vereinigung»: «Die Diktatur des Reichspräsidenten»

Hugo Balls «doch sehr schöner» «Hochland»-Essay

Der Streit um «Die Folgen der Reformation»

Das legendäre Seminar

Ein schwieriger Schüler: Waldemar Gurian (1902–1954)

«Was ist Theologie?» Erik Peterson (1890–1960)

Stimmungswechsel

5. Vom Status quo zum demokratischen «Mythos»

Maßstäbe des Rezensenten

Rechtsprinzip gegen Genf: Legitimität der Homogenität?

Vom «Unrecht der Fremdherrschaft» zum «Betrug der Anonymität»

«Dummheit» und «Erlösung»: Duška und Magda

Vom «Mythos» der unmittelbaren Demokratie

6. Bonner Ernte: Der Begriff des Politischen und die Verfassungslehre

Sexus und System

Kernsätze staatstheoretischer Grundlegung: «Der Begriff des Politischen» (1927)

Flüchtige Skizze des «Systems»: der Gegensatz von Liberalismus und Demokratie in der «Verfassungslehre»

Der vierfache Ansatz zur Dekonstruktion des «bürgerlichen Rechtsstaats»

7. Von «Eisscholle zu Eisscholle»: Signale im Berliner «Malstrom»

Übergangszeiten

Mit der Maske von Cortés

Die Berliner Handelshochschule

Feste Adresse? Lebensabriss bis zum Sommer 1929

Erotischer Ausnahmezustand

Neues Thema: «Hüter der Verfassung»

Licht aus Italien? Die Demokratie aus ihrer «Verhüllung» retten

Feuchtwangers Antwort

Mit der Maske Bismarcks

Der «Geist» der Technik und die «neue Elite»

8. Rekonstruktion des «starken» Staates

Von der Verfassungslehre zur Staatslehre

Eine neue Staatslehre nach Hugo Preuß

Die «Pflicht zum Staat»

Nach Duškas Rückkehr

Der «Irrtum» als «Abhilfe»: der Reichspräsident als «Mittelpunkt»

Vom klassischen Freiheitsrecht zur institutionellen Garantie?

Abbruch der Theorieanstrengung?

9. In den publizistischen Kreisen der Weimarer Endzeit

Der treue Adlatus: Ernst Rudolf Huber (1903–1990)

Mobilisierung der «neuen Elite»

«Der Begriff des Politischen» und das Spiel des Antichristen

10. Carl Schmitt als Akteur im Präsidialsystem

Im Vorhof der Macht

«Von der Legalität zur Legitimität»

Preußenschlag und Notstandsplan

Vor dem Staatsgerichtshof

Nach dem Leipziger Urteil

Letzte Chance der Weimarer Republik

Dritter Teil: Im Bauch des Leviathan. Nationalsozialistisches Engagement und Enttäuschung

1. Nach dem 30. Januar 1933

Gegen einen Mythos nur einen anderen?

Topik der Entscheidungsgründe für den Nationalsozialismus

Umbrüche im Nahfeld

Wege und Antworten der Opfer

2. Der aufhaltsame Aufstieg zum «Kronjuristen»

Rache für Leipzig

Nullpunkt und erstes Engagement

Hans Frank (1900–1946) und die «Akademie für Deutsches Recht»

Sommer 1933: «Und dann kam also der Mann da»

Zenit Juristentag

Erste Auseinandersetzungen um Carl Schmitts Nationalsozialismus

3. Das «Jahr des Aufbaus»? Anfang und Ende juristisch-institutioneller Sinnstiftung

Sinnstiftungsschriften

Abschied vom Völkerrecht?

Der «unmittelbar gerechte Staat» Adolf Hitlers und der 30. Juni 1934

Das Fähnlein der letzten Getreuen

4. Die antisemitische Sinngebung

Rechtstheoretische Neuansätze

Dunkle Jahre und nationalsozialistische Schüler

Sinngebung mit Richard Wagner: «Das Judentum in der Rechtswissenschaft»

Sturz in der Ämterhierarchie

5. Kehre mit Hobbes? Sinn und Fehlschlag des Engagements

6. Recht zur Macht? Großraumordnung als Reichsbildung

Friedensfiktion und politischer Friede

Rekonstruktion des «Reiches»?

7. Der Kapitän als Geisel? Carl Schmitts Abschied vom «Reich»

Wieder Professor

Die Lage des «Rechtswahrers» bei Kriegsbeginn

Der «Symbolismus der Situation»: die Benito Cereno-Identifikation

«Solange der Weinkeller nicht leer ist»: Leben im Krieg

Verfassungsgeschichtliche Rückschau: «die Fragwürdigkeit der totalen Verstaatlichung»

8. Letzte Schriften im Nationalsozialismus

Literarische Inszenierung des Abgangs

Aufstieg und Fall eines Reiches

Verzögerte Ernte: Endgeschichte des Völkerrechts?

«Unglücksfigur» im Nationalsozialismus?

Vierter Teil: «Einer bleibt übrig». Langsamer Rückzug nach 1945

1. Haft und «Asyl»

Nach dem Sturm

Verbrechen und Verantwortlichkeiten

Im Camp

«Briefe aus der Haft»: der «authentische Fall eines christlichen Epimetheus»

«Ich bin hier als was?» Rückkehr und neuerliche Verhaftung

«Ich wusste Einiges von den legalen, paralegalen und illegalen Machtmitteln»: Nürnberger Stellungnahmen

Plettenberger «Asyl»

Das «kleine Einmaleins» der Nachkriegslage

«Gevierteilt und zertreten, aber nicht vernichtet»: Rückschau im «Glossarium»

Schmitts Hitler-Bild nach 1945

2. Von Benito Cereno zu Hamlet: «Comeback» des Intellektuellen?

Vernetzungen nach 1949

Die «Verdunklung der letzten Jahre»: Streit mit Jünger und Tod der Frau

Pater Eberhard Welty und «Die neue Ordnung»

Serge Maiwald und die «Universitas»

«Carl Schmitt Nein und Ja»: Publikationsoffensive im Greven-Verlag

«Der dunkle Sinn unserer Geschichte»: Christliches Geschichtsbild?

«Ein starker Geist luziferischer Art»: Auseinandersetzungen um das Comeback

Das Vernichtungssystem «wenigstens nachträglich ganz realisieren»: Entfremdung von Huber

Nach Duškas Tod: «großartige Aufnahme» und «niederträchtige Verfolgung»

«Dass Sie nicht mehr sprechen wollen, kann ich gut verstehen»: Querelen um Vorträge

«Einheit der Welt» oder Nachkriegsnomos?

Bibliotheksfragen

Pressekontakte: «Da werden Gräfinnen zu Hyänen»

«Der Mann, der den Walfisch fing»: Zenit des 65. Geburtstags

«Hör-Denkspiele» im Rundfunk

Das «Missverhältnis von Denken und Tun»: Carl Schmitt als Hamlet

3. Plettenberger Privatissimum. Neue Wirkungen auf bundesrepublikanische Schüler

Ankunft in der Bundesrepublik?

Anima heiratet nach Spanien

«Von Ihnen lebt eine Generation.» Die Schüler der 1950er Jahre

Münster und Ebrach

Zum 70. Geburtstag: ein «neuer Typus von Buch»

Der Karlsruher «Gummibaum»: «Die Tyrannei der Werte»

4. Partisan im Gespräch

Kategorienwechsel nach 1945?

Alter Partisan: Logik der Verurteilung und Legitimität des Widerstands

Böckenförde als Lektor des Spätwerks

Abschlussdenken mit Hobbes und Hegel

Ebracher Gabe

80. Geburtstag

«Der erste, originale N. P. bin ich»: Folgen von 1968

Promotion der Sekundärliteratur

5. Achtzig verweht: Rückblick auf alte Fragen

Die «Pseudo-Religion der absoluten Humanität»: Werkabschluss «Politische Theologie II»

Weimarer Legenden: Hugo Ball und Walter Benjamin

Streit der Schmittisten

Letzte Station Plettenberg-Pasel

Auf Augenhöhe mit Hans Blumenberg

Schmerzenskind «legale Weltrevolution»

Im Labyrinth des Nachlasses: Schmitts letztes Werk

«Ad multos annos!» Das Finale des 90. Geburtstags

«Kostbare Tage» mit Jacob Taubes

Letzte Verfügungen

Anhang

Nachwort zur überarbeiteten Auflage von 2022

Abkürzungen und Bibliographie

Archive

Einige Zeitschriftenkürzel

Abkürzungen der wichtigsten Werke Carl Schmitts

Briefwechsel und autobiographische Quellen

Bibliographie

Anmerkungen

Vorwort

I. Das «falsche Sichdünken ‹Ich bin›». Aufstieg im Wilhelminismus

1. Ein «obskurer junger Mann bescheidener Herkunft»

2. Das Recht der Praxis

3. Dichterapotheose und Literatenschelte: der «unzeitgemäße» Dichter und das «Gemeingut der Gebildeten»

4. Am Vorabend des Weltkriegs: Staat, Kirche und Individuum als Orientierungsposten

5. Düsseldorfer Leben im Ausnahmezustand

6. Weltkrieg und Defaitismus: Carl Schmitt in München

7. Straßburg, der Belagerungszustand und die katholische Entscheidung

8. Politische Romantiker 1815/1919

II. Jenseits der Bürgerlichkeit. Weimarer Leben und Werk

1. Feste Stellung? Münchner Handelshochschule und Diktatur

2. Ein «treuer Zigeuner» in Greifswald

3. Ankunft in Bonn? Wendung zur katholischen Kirche

4. Der Bonner Lehrer

5. Vom Status quo zum demokratischen «Mythos»

6. Bonner Ernte: Der Begriff des Politischen und die Verfassungslehre

7. Von «Eisscholle zu Eisscholle»: Signale im Berliner «Malstrom»

8. Rekonstruktion des «starken» Staates

9. In den publizistischen Kreisen der Weimarer Endzeit

10. Carl Schmitt als Akteur im Präsidialsystem

III. Im Bauch des Leviathan. Nationalsozialistisches Engagement und Enttäuschung

1. Nach dem 30. Januar 1933

2. Der aufhaltsame Aufstieg zum «Kronjuristen»

3. Das «Jahr des Aufbaus»? Anfang und Ende juristisch-institutioneller Sinnstiftung

4. Die antisemitische Sinngebung

5. Kehre mit Hobbes? Sinn und Fehlschlag des Engagements

6. Recht zur Macht? Großraumordnung als Reichsbildung

7. Der Kapitän als Geisel? Carl Schmitts Abschied vom «Reich»

8. Letzte Schriften im Nationalsozialismus

IV. «Einer bleibt übrig». Langsamer Rückzug nach 1945

1. Haft und «Asyl»

2. Von Benito Cereno zu Hamlet: «Comeback» des Intellektuellen?

3. Plettenberger Privatissimum. Neue Wirkungen auf bundesrepublikanische Schüler

4. Partisan im Gespräch

5. Achtzig verweht: Rückblick auf alte Fragen

Bildnachweis

Personenverzeichnis

Leitmotivische Begriffe

Hans Gebhardt (1925–2013), dem einzigen Leser von Carl Schmitts Kurzschrift

Immer steht für mich die Frage offen: wie war der ‹Fall Schmitt› möglich? Es ist doch lebenswichtig für uns alle, den ‹Fall Deutschland› einmal zu verstehen.[1]

Ein weißer Rabe. Das seltsame Leben des deutschen Staatslehrers Carl Schmitt

Für eine Ernst Jünger-Festschrift macht Carl Schmitt im November 1954 folgende Autorangaben: «C. S. geb. 1888 in Plettenberg (Westfalen), studierte in Berlin, München und Straßburg, habilitierte sich 1916 in Straßburg, verlor infolge des Ausgangs des ersten Weltkriegs seine Dozentur; von 1921–1945 ordentlicher Professor des öffentlichen Rechts in Greifswald, Bonn, Köln und Berlin; 1933 Preußischer Staatsrat; verlor 1945 infolge des Ausgangs des zweiten Weltkriegs seinen Lehrstuhl und lebt seit 1947 in Plettenberg (Westfalen). Drei Hauptwerke: Die Diktatur 1921; Verfassungslehre 1928 (Neudruck 1954); Der Nomos der Erde 1950.» (BS 183) «Ich denke das genügt», fügt er seinem Brief an den Herausgeber Armin Mohler hinzu; «die 3 Bücher können Sie streichen. Doch finde ich ihre Erwähnung nicht schlecht. Die Identität mit dem Schicksal Deutschlands, die Einheit von wissenschaftlichem Beruf und Schicksal wird deutlich genug in diesen Daten.» Als Mohler dann eine Kürzung der biographischen Angaben wünscht, antwortet Schmitt: «Schließlich genügt: C. S. geb. 1888, weißer Rabe, der auf keiner schwarzen Liste fehlt.» (BS 186) Er ist damals 66 Jahre alt und hat noch über 30 Jahre zu leben; er sieht sich als «Besiegter» und knüpft eine verführerisch starke Legende von seiner «Identität mit dem Schicksal Deutschlands».

Der Rabe tritt in vielen Legenden und Fabeln als kluger Berater auf. Ein weißer Rabe ist Unschuldslamm und schwarzes Schaf. Wenn er auf allen schwarzen Listen steht, betont Schmitt – wie bei seinen Referenzautoren Donoso Cortés, Machiavelli und Hobbes – eine Diskrepanz zwischen Leumund und Charakter. Er kontert Legenden leicht ironisch mit einem Gegenbild. Schmitt bot viele Interpretamente und «Mythen» zum Verständnis seines ereignisreichen und seltsamen Lebens an. Dabei griff er nicht in die deutsche Mythenkammer. Er spiegelte sich in Don Quijote, Othello und Don Juan, im katholischen Gegenrevolutionär Donoso Cortés, in Machiavelli, Hobbes oder auch der Novellenfigur Benito Cereno, sah sich nach 1945 in der Rolle des gescheiterten Intellektuellen als Hamlet oder als Hoftheologe Eusebius. Solche Chiffren muss der Biograph vorsichtig aufnehmen und als Selbstverständnis rekonstruieren. Die komplexe Persönlichkeit lässt sich aber schwerlich mit einem Generalschlüssel erfassen.

Die nachfolgende Biographie sucht starke Wertungen und Rückprojektionen zu vermeiden und die offenen Möglichkeiten und Kontingenzen des Lebens gleichsam in Zeitlupe vorzuführen. In der Fülle des Stoffs mag der Leser mitunter die starke These vermissen. Es erwartet ihn, grob gesagt, die alte Geschichte vom Aufstieg und Fall: die Biographie eines sozialen Aufsteigers und Außenseiters, der – Macht und Recht – politische Bedingungen und Gründe von Verfassungen thematisierte und eine neue Verfassungstheorie entwickelte. Es ist – Macht und Geist – auch ein Fallbeispiel von den Risiken politischer Verstrickung eines praktisch engagierten Verfassungslehrers: vom schrittweisen Absturz eines hoch begabten und leicht verstiegenen Intellektuellen in den nazistischen und antisemitischen Wahn, von dem Schmitt sich auch nach 1945 nie ganz erholte. In der Bundesrepublik fand er dennoch bedeutende Schüler, die sein Werk für ein zweites Leben in liberaler Rezeption retteten.

Diese Biographie historisiert Schmitts Leben und Werk. Sie ordnet es nicht in die Reihe der «Klassiker» des politischen Denkens oder die Geschichte des öffentlichen Rechts ein und diskutiert auch seine oft warnend beschworene Aktualität nicht. Die heutige Bundesrepublik ist nicht mehr nach dem Drehbruch des Nationalstaats verfasst, dem Schmitt mit seiner Verfassungslehre folgte. Gewiss ist Schmitt ein Vater des neueren Etatismus und Antiliberalismus. Er legitimierte außerordentliches Handeln und zog ihm bisweilen den weiten Mantel des Glaubens über. Seine direkte Wirkung ist aber heute vorbei.

Der Schulstreit zwischen Schmitt und seinem Weimarer Kollegen Rudolf Smend, Gegenkonzepten von Staat und Verfassung, Dezision und Integration bestimmte zwar lange die deutschen Katheder. Und es «lassen sich erstaunlich viele Diskussionen der neueren Zeit auf diese Fronten abbilden.»[2] Die hohen systematischen Ansprüche seines Denkens scheinen heute aber kaum noch einlösbar zu sein.[3] Seine politischen Positionen sind gründlich diskreditiert. Der Weimarer Etatismus, Nationalismus und Antisemitismus ist nicht mehr. Und schon die alte Bundesrepublik beschrieb Schmitt juristisch kaum noch. Die neuere Europäisierung und Internationalisierung des Rechts ahnte er nur.[4] Schmitt selbst historisierte sein Werk und verstand es als Antwort auf bestimmte Herausforderungen und Lagen. Seine Positionen und Begriffe werden zwar weltweit rezipiert, wo Erosionen des Verfassungsstaates zu beobachten sind und es gegen universalistische Rechtskonzepte geht. Solche Aktualisierungen bringen aber einen erheblichen Bedeutungswandel mit sich. Zwar erleben wir heute massive neue Politisierungen des Rechts. Schmitts Werk aber steht ganz in der Zwischenkriegszeit und der katastrophalen deutschen Nationalgeschichte seit 1914. Die Biographie stellt es in die Krise der Zeit und liest das Werk nicht zuletzt autobiographisch als Reflexionsform des Lebens. Der Absturz zeigt sich in Leben, Werk und Zeit.

Schmitts eingangs zitierte biographische Notiz hebt einen doppelten «Verlust» durch Kriegsniederlagen hervor: Der «Staatsrat» sah sich als «Besiegter» von 1918 und 1945; das «Schicksal Deutschlands» war ihm keine Erfolgsgeschichte. Auch die Bundesrepublik betrachtete er in über 30 Jahren Zeugenschaft nicht als «geglückte Demokratie». Den «langen Weg nach Westen» erlebte er nicht mehr vom Fluchtpunkt 1989/90 her als Lösung der deutschen Spannung von «Einheit» und «Freiheit».[5] Sein Jahrhundertleben war eher eine lange Enttäuschungsgeschichte. Schrittweise kamen Schmitt auf der Suche nach tragenden Ordnungen die politischen Formen und Alternativen abhanden: der Wilhelminische Rechtsstaat und die katholische Kirche, die parlamentarische Republik und das Präsidialsystem, die juristisch-institutionelle Sinngebung im Nationalsozialismus und das supranationale Ordnungsmodell des «Reiches», die Legitimität individuellen Widerstands und die «legale Weltrevolution». «Durch alles das bin ich hindurchgegangen,/Und alles ist durch mich hindurchgegangen», meinte Schmitt schon 1948 (ECS 92). Diese Biographie spiegelt deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts im Leben und Werk eines Analytikers und Akteurs; sie beobachtet ein problematisches Leben mitunter geradezu protokollarisch in seinem ereignisgeschichtlichen Ablauf und reflexiven Versuch normativer Orientierung und Selbststabilisierung.

Schmitt ist als Autor über 70 Jahre fassbar. Ältere Biographien[6] konnten wichtiges Material noch nicht berücksichtigen. Viele Detailstudien argumentieren heute mikroanalytisch auf hohem Niveau. Die folgende Darstellung basiert insbesondere auf den Tagebüchern, Briefwechseln und dem umfangreichen Nachlass. Schmitt verwahrte so ziemlich alles. Sein Leben lässt sich heute über weite Strecken detailliert rekonstruieren. Der Nachlass weist allerdings signifikante Lücken vor 1922[7] und nach 1933 auf. Die Erinnerung an die erste Frau Pauline (Cari) Dorotić und auch einige Quellen aus nationalsozialistischer Zeit sind getilgt. Dennoch ist eine Masse von Zeugnissen vorhanden. Leben und Werk bleiben zwar vieldeutig und rätselhaft, an Stoff und Farbe mangelt es der folgenden Biographie aber gewiss nicht.

Erster Teil

Das «falsche Sichdünken ‹Ich bin›». Aufstieg im Wilhelminismus

1. Ein «obskurer junger Mann bescheidener Herkunft»

Eifeler Herkunft der Eltern

Carl Schmitt bezeichnete sich immer wieder als Moselaner. Das trifft aber schon für seine Eltern nicht genau zu. Alle Verwandten der väterlichen Linie[1] kommen aus Bausendorf, einem Dorf am Alfbach in der Eifel etwa 6 Kilometer Luftlinie von der Mosel entfernt. Bis Bernkastel-Kues, dem Hauptort der Mittelmosel, sind es etwa 15 Kilometer. Nach 1815 wurde Bausendorf preußisch. Die überwiegend katholische Bevölkerung, im 19. Jahrhundert etwa 500 Einwohner, lebte von der Landwirtschaft und vom Handwerk. Weinbau gab es nicht. Bausendorf hatte eine eigene Pfarrei; der Wallfahrtsort Heinzerath lag in der Nähe. Die väterliche Linie zeigt einen Übergang vom Bauern zum Handwerk. Ein Urgroßvater war Bäcker, Bauer und Gastwirt. Der Großvater Nikolaus Schmitt betrieb eine Bäckerei mit Wirtschaft, besaß eine Scheune und Stallungen sowie einen Schul- und Tanzsaal. 1852 heiratete er eine Katharina Anna Franzen. Aus der Ehe gingen neun Kinder hervor. Carls Vater Johann Schmitt (1853–1945) war der älteste Sohn. Schon väterlicherseits gab es also viele Onkel und Tanten. Carl hat seine Großeltern väterlicherseits nie kennengelernt.

Der Vater kam mit fünf Jahren auf die Bausendorfer Knabenschule. Mit 14 Jahren begann er im nahegelegenen Weinort Kröv eine Ausbildung bei der Post und erhielt bald das Postamt Bleialf in der Nordeifel. Später trat er in den besser besoldeten Eisenbahndienst über. 1874 wurde er ins westfälische Siegen/Siegerland und dann nach Werdohl an der Lenne versetzt; im September 1876 kam er nach Plettenberg-Eiringhausen ins westfälische Sauerland. 1878 trat er dort als kaufmännischer Angestellter bzw. Buchhalter in die Schrauben- und Mutterfabrik Graewe & Kaiser (Graeka) ein. Die Fabrik war erst 1872 gegründet worden, expandierte stark und prägte die Strukturen des Stadtteils. Dienstreisen führten Johann Schmitt auch ins Ausland.

1878 lernte er Maria Rehse (1850–1882) kennen. Im August 1879 heirateten sie. Maria war evangelisch, so dass Johann mit der Heirat die Konfessionsgrenze überschritt. Sie bekamen zwei Kinder: Ernst (1880–1919) und Maria (1881). Das zweite Kind verstarb und die Ehefrau folgte 1882 nach längerer Krankheit. Pfingsten 1886 begegnete Johann dann auf einer Reise Louise (Luise) Steinlein (1863–1943), Carls Mutter. Sie war 1863 in Blasweiler/Kreis Ahrweiler in der Eifel als uneheliches Kind geboren worden. Ihre Mutter Augusta Louise Bell heiratete 1865 den Trierer Zollbeamten Franz Josef Anton Steinlein. Franz gilt als Louises Vater. Wahrscheinlich war aber dessen Bruder Nikolaus, ein Pfarrer, der leibliche Vater, weshalb Louise erst 1865 nach Geburt des Sohnes Andreas legitimiert wurde. Die Steinleins, Carls Großeltern, bekamen nach Louise und Andreas noch fünf weitere Kinder. Auch mütterlicherseits hatte Schmitt also viele Verwandte, teils in Lothringen, wo die Mutter aufwuchs.

Links: Der Vater Johann Schmitt. «Er hat in einer damals noch sehr harten Diaspora der katholischen Sache ein langes Leben hindurch treu gedient.» – Carl Schmitt am 9. September 1960 an den Historiker Rudolf Morsey. Rechts: Die Mutter Louise. Carl spricht gelegentlich ziemlich negativ über sie.

Johann Schmitt und Louise heirateten nach kurzer Bekanntschaft im September 1887. Am 11. Juli 1888, dem Drei-Kaiser-Jahr, wurde Carl dann in Plettenberg geboren. Es folgten die Geschwister Auguste (1891–1992), Joseph (1893–1970) und Anna Margarethe (1902–1954). Beide Schwestern blieben kinderlos und unverheiratet. Der Bruder Joseph (Jupp) heiratete, hatte drei Töchter (Claire-Louise, Auguste, Paula) und praktizierte als Arzt in Köln. Der Halbbruder Ernst wurde Metzger und hatte sechs Kinder. Carl Schmitt heiratete zwei Mal. Aus zweiter Ehe stammte eine Tochter Anima Louise (1931–1983), die nach Spanien heiratete und vier Kinder (Beatriz, Carlos, Jorge, Álvaro) bekam. Carl hatte also insgesamt eine große Verwandtschaft. Nur einen Opa lernte er kennen; doch der war vermutlich nicht sein leiblicher Großvater. Zeitlebens hielt Carl enge Familienkontakte. Oft kam er für längere Zeit nach Plettenberg, wo seine Eltern erst im hohen Alter verstarben. Auch mit seinen Geschwistern pflegte er engen Umgang. Der Vater ging 1928, mit 75 Jahren, nach fünfzigjähriger Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter bei Graeka in den Ruhestand. Unter den damaligen Bedingungen war sein Aufstieg beachtlich.

Schulzeit in Plettenberg und Attendorn

Plettenberg liegt im südlichen Winkel des märkischen Sauerlands. «Das bedeutet: konfessionelle Minderheit in einer intensiv evangelischen, zum Teil auch protestantisch-sektiererischen Umgebung.»[2] Schon Ende des 19. Jahrhunderts war Plettenberg kleinindustriell geprägt. Die Bevölkerung wuchs zwischen 1880 und 1900 auf knapp 5000. Schmitt stammt also aus einer expandierenden Kleinstadt in nasskalter, hügeliger Mittelgebirgslandschaft im Tal des Flüssleins Lenne. Die Familie wohnt zunächst zur Miete in einem ländlicher gelegenen Ortsteil. Im Sommer 1901 zieht sie in die Bahnhofstraße in ein Doppelhaus in Eiringhausen. Ein Drahtwerk, ein Sägewerk und ein Schmiedebetrieb liegen in der Nähe, eine Schmalspurbahn führt direkt am Haus vorbei. Am Anfang ist die Eisenbahn: Schmitt wächst an einem kleinen Rangierbahnhof auf. Nur wenige Schritte führen zur Lenne und in die Landschaft, die er später immer wieder passioniert durchwandert.

Ostern 1894 wird Carl eingeschult. Er besucht die katholische Jüttenschule zunächst im Stadtzentrum und dann ab 1897 im Stadtteil Eiringhausen. Sein Entlassungszeugnis vom 11. April 1900 zeigt die Durchschnittsnote «gut». Der Vater ist im Kirchenvorstand der Gemeinde und im Gabelsberger Stenographenverein engagiert und lehrt ihn die Stenographie, die er zeitlebens intensiv nutzt. Die Mutter, in einem lothringischen Kloster erzogen, vermittelt ihm die französische Sprache sowie das Klavierspiel. Anna Margarethe, die jüngste Schwester, wird später Musiklehrerin. Auch Carl spielt bis ins hohe Alter Klavier.

Mit elf Jahren wechselt er in die Quarta des (1515 gegründeten) städtischen Gymnasiums Attendorn.[3] Es liegt nicht leicht zu erreichen etwa 15 Kilometer von Plettenberg entfernt. Carl tritt deshalb auch in das katholische Konvikt Collegium Bernadinum ein. Mit elf Jahren kommt er in ein strenges Internat. Aus der katholischen Diaspora gelangt er in ein dominant katholisches Milieu. Die Ferien verbringt er bei Verwandten an Eifel und Mosel oder bei den französisch sprechenden Verwandten in Lothringen. Onkel André Steinlein, ein Bruder der Mutter, ist dort durch Grundstücksverkäufe an den Bergbau reich geworden. Dessen Sohn André Steinlein befreundet sich eng mit seinem älteren Vetter und kommt in den Ferien gelegentlich nach Plettenberg.

Die Quarta hat damals 17 Schüler: 13 Katholiken, 3 evangelische und einen jüdischen Schüler. Der Lehrplan legt den Schwerpunkt auf die Sprachen. In der 7. Klasse hat Carl sieben Wochenstunden Latein und vier Stunden Französisch. Später erhält er acht Stunden Latein und sechs Stunden Griechisch, dazu zwei Stunden Französisch. In der Oberstufe kommen wahlweise zwei Stunden Hebräisch oder Englisch hinzu. Carl wählt Englisch. Die Naturwissenschaften sind nur schwach vertreten. Es gibt auch nur zwei Stunden Religionsunterricht. Die Mutter wünscht, dass Carl Theologie studiert und Priester oder Mönch wird. Dann hätte er aber Hebräisch wählen müssen. Die Entscheidung gegen die Theologie ist endgültig. Erst später fällt die Entscheidung für Jura, die er nie bereut. Nur wenige aussagekräftige Quellen zur Kindheit und Schulzeit sind bekannt: keine Schlüsselszenen und kein Internatsroman.

Auf dem Gymnasium lernt Carl Franz Kluxen kennen. Dessen Vater besitzt ein großes Textilkaufhaus am Prinzipalmarkt in Münster. Franz muss die Schule bald verlassen. Beide begegnen einander aber erneut während des Studiums in Straßburg. Kluxen ist künstlerisch stark interessiert. Mit 19 Jahren schon publiziert er eine Schrift Das ‹deutsche Drama› Richard Wagners als künstlerisches Ideal und schöpferische Tat.[4] Später sammelt er moderne Malerei. Durch Kluxen lernt Schmitt bürgerlichen Wohlstand und künstlerische Avantgarde kennen. Später notiert er, dass es Kluxen war, «der mich in die durch und durch genialische Geistigkeit des deutschen 19. Jahrhunderts, in R. Wagner und Otto Weininger, initiiert hat.» (GL 114)

Schmitt datiert seine erste Bekanntschaft mit dem vormärzlichen Autor Max Stirner auf Unterprima. Er erwähnt den disziplinarischen Zwischenfall, dass er bei der Lektüre von David Friedrich Strauß erwischt wurde. Am Beginn der Oberprima, am 3. August 1906, wird er zusammen mit 12 anderen Oberprimanern «wegen unerlaubten Wirtshausbesuches mit einer Stunde Schularrest» bestraft. Vermutlich deshalb muss er das Konvikt im September verlassen, und so pendelt er als «Eisenbähnler» (JB 58) die letzten Monate bis zum Abitur zwischen Attendorn und Plettenberg.

Am 18. Dezember 1906 reicht er sein Zulassungsgesuch zum Abitur ein. Wegen seiner guten Leistungen wird er von der mündlichen Prüfung befreit. Am 28. Januar beginnen die schriftlichen Prüfungen: Carl schreibt seinen Deutschaufsatz über eine Maxime aus Schillers Wallenstein, Mathematik, eine lateinische Arbeit über Cicero und Griechisch über Thukydides. Er ist zufrieden. Seiner Schwester meldet er Anfang Februar: «Wir haben das Schriftliche hinter uns, es hat alles großartig gut gegangen.» (JB 61) Nur im Turnen bekommt er ein «genügend», ansonsten ist alles «gut». Am 2. März 1907 erhält er sein Abiturzeugnis. Da die Note «gut» damals seltener gegeben wurde, lässt sich sagen, dass Carl seine Schulzeit hindurch ein auffallend guter Schüler war. Er selbst nennt sein Entlassungszeugnis später «ein schönes Abitur».[5] Im Zulassungsgesuch zur Reifeprüfung heißt es: «Ich habe vor, Philologie zu studieren». Das Abiturzeugnis vermerkt, Schmitt wolle «die Philologie» studieren. Das humanistische Gymnasium verstand darunter Altphilologie.

Studienjahre in Berlin, München und Straßburg

Carl Schmitt war nur etwa 1,60 Meter groß und nach gängigen Kategorien kein Beau. Jugendfotos zeigen ihn mit ziemlich abstehenden, kantig geformten Fledermaus- oder Segelohren, recht eng stehenden Mandelkernaugen, einer schmalen, scharf gezogenen Nase, dünnen Lippen, einem markanten, gekerbten Kinn, ausgeprägten, hageren Faltenzügen, einer leichten, ungeränderten Brille. Auffallend sind immer wieder die großen, dunklen Augen und der präsente Blick. Auf manchen Fotos ist Schmitt ganz Auge. Franz Blei erinnert ein «in jedem Nerv gespanntes, von eindringlichen Augen überleuchtetes Gesicht, der Mund wie mit dem Lächeln eines Knaben geladen».[6] Der junge Schmitt wirkt sehr schlank und asketisch. Später wird er rundlicher. Schulfotos zeigen ihn in der Mitte. Auf einem Gruppenfoto thront er mit verschränkten Armen und herrischem Ausdruck über seinen Kameraden.

Carl war ein guter Schüler. Dennoch ist seine Entscheidung für ein Studium nicht klar. «Ein Sohn so bescheidener Leute studierte damals normalerweise nicht an der Universität und nicht Rechtswissenschaft»,[7] erinnert Schmitt sich. Die Mutter setzt das Studium durch. Die weite Verwandtschaft wird zur Finanzierung mobilisiert. Auch der jüngere Bruder Jupp studiert später Medizin, die Schwestern werden Lehrerinnen. Nur der ältere Halbbruder Ernst bleibt als Metzger im Handwerk. Carl studiert in Berlin, München und Straßburg. Er strebt damit über die Nahwelt hinaus und lernt wichtige Großstädte kennen. Onkel André rät zur Rechtswissenschaft. «So fuhr ich im April 1907 nach Berlin», erinnert Schmitt sich. «In der Universität las ich, an dem und dem Tage fänden die Immatrikulationen statt. Ich sehe noch, wie ich die Treppen der Humboldt- (damals natürlich noch Friedrich-Wilhelms-)Universität hinaufstieg, mit Hunderten von Menschen. Ich sehe heute noch das Schild vor mir: ‹Juristische Fakultät›. Ich habe einen Moment überlegt – dann lief ich einfach in die Hürde ‹Juristische Fakultät› und blieb da. Ich fand das juristische Studium wunderbar, weil es im ersten Semester gleich mit Römischem Recht anfing. Das war für mich ein Vergnügen: Latein – eine ungeheure Freude.»[8] Der Entscheidungskonflikt zwischen Philologie und Rechtswissenschaft ist gelöst, weil die Philologie für die Rechtswissenschaft brauchbar ist.

«Alles dreht sich so, dass ich höher komme.» Schmitt im Tagebuch vom 22. September 1914

Carl kann bei Verwandten des Vaters in einer Lichtenberger Mietskaserne (Wartenbergstraße) wohnen. Berlin ist ihm «eine neue Welt», die Universität «ein Tempel einer höheren Geistigkeit»[9]. Am 25. April 1907 immatrikuliert er sich für die Rechtswissenschaft. Wie damals üblich, besucht er auch andere Veranstaltungen. Laut Studienbuch belegte er im Sommersemester 1907 eine Einführung in die Rechtswissenschaft bei Conrad Bornhak, Geschichte des römischen Rechts bei Wilhelm von Seeler, System des römischen Privatrechts bei Theodor Kipp sowie Kultur des Hellenismus bei Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Niemals tritt er in eine Studentenverbindung ein. Die Semesterferien verbringt er beim reichen Onkel in Bussingen/Lothringen. Zum Wintersemester 1907/08 kehrt er nach Berlin zurück, wo inzwischen auch seine Schwester Auguste ist; er belegt nun Deutsche Rechtsgeschichte beim Privatdozenten Ernst von Moeller, Grundzüge des deutschen Privatrechts bei Otto Gierke, eine Vorlesung und eine Übung zur Einführung in die Rechtswissenschaft bei Joseph Kohler, staatswissenschaftliche Veranstaltungen bei Adolph Wagner und dem Privatdozenten Robert Wilbrandt, System des römischen Privatrechts erneut bei von Seeler und eine Vorlesung über Bürgerliches Recht bei Konrad Hellwig. Vom 7. März 1907 datiert das Entlassungszeugnis für den Wechsel nach München. Nur den Extraordinarius von Seeler hörte Schmitt über zwei Semester. Aber auch das Römische Recht bei Kipp hat ihn offenbar nicht enttäuscht.

Nach 1945 verfasste Schmitt Studienerinnerungen 1907 Berlin, die den Gelehrtenhabitus der akademischen Großordinarien Kohler und Wilamowitz-Moellendorff kontrastieren. Schmitt hörte beide in verschiedenen Semestern. Die Konfrontation des Juristen mit dem Altphilologen bestätigt, dass er damals noch zwischen Juristerei und Philologie schwankt. Er charakterisiert diese Größen rückblickend physiognomisch, um ein «Bild der damaligen Ich-Problematik»[10] zu geben. Beide beschreibt er nicht sehr schmeichelhaft, kritisiert sie in ihrem Verhältnis zur Subjektivität. Dabei kontrastiert er die «ästhetizistische Ich-Entfesselung» Kohlers mit der norddeutsch-protestantischen «ethizistischen Ich-Verpanzerung» von Wilamowitz. Schmitt betont die «existentielle Inkonsistenz» dieses Mandarinenhabitus zur politischen Lage am Vorabend des Weltkriegs und sieht sich als exzentrischen Beobachter: «Ich war ein obskurer junger Mann bescheidener Herkunft. Weder die herrschende Schicht, noch eine oppositionelle Richtung hatte mich erfasst. Ich schloss mich keiner Verbindung, keiner Partei und keinem Kreise an und wurde auch von niemandem umworben.»[11] Schmitt reklamiert frühen «Abstand zu den Mythen des Bismarckschen Reiches und zu der nationalliberalen Atmosphäre der Berliner Universität.»[12] Sein Leben lang empfindet er sich als intellektuell überlegenen Aufsteiger und Außenseiter, als Underdog, der nicht dazugehört, nicht hinreichend respektiert wird und seine «bürgerliche» Mitwelt im Gegenzug verachtet.

Zum Sommersemester 1908 wechselt er nach München. Er belegt Sachenrecht und Urheberrecht bei Friedrich Hellmann, Familienrecht und Erbrecht bei Karl von Amira, Strafrecht bei Karl Ritter von Birkmeyer, Allgemeine Volkswirtschaftslehre bei dem Nationalökonomen Walther Lotz, Konkursrecht und Konkursprozess sowie ein Seminar Digesten-Exegese bei Lothar Ritter von Seuffert, Grundzüge der Sozialpolitik bei Karl Wasserrab und in der Philosophischen Fakultät Geschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert bei dem Privatdozenten Theodor Bitterauf. Prägende Bedeutung hat dieses kurze Semester zwar nicht, Schmitt lernt aber die Stadt kennen, in der er ab 1915 für mehr als sechs Jahre leben wird. Berlin und München werden zu zentralen Orten seines Lebens, die Großstadt zieht ihn an. Warum wechselt er dann nach Straßburg? Die dortige Fakultät hat zwar einen guten Ruf. Dennoch sind es wohl eher finanzielle Zwänge, die ihn ins Grenzland bringen. Schmitt hat Verwandte in Lothringen. Vor allem Onkel André Steinlein kann ihn unterstützen.

Im Wintersemester 1908/09 setzt Schmitt sein Studium deshalb in Straßburg fort, wo er sich schnell einlebt. Der Schwester schreibt er am 10. Januar 1909: «Wenn Du mein freundliches Zimmer sähest, mit dem wackeren Ofen, den hohen Fenstern und der herzerhebenden Aussicht auf den Schwarzwald, dann würdest Du mein wohliges Behagen begreifen.» (JB 77) Bald versichert er: «Es geht mir in Straßburg sehr gut; viel besser als z.B. vor genau einem Jahr in München.» (JB 82) Schmitt wohnt in der Ludwigshafener Straße (heute: rue de Reims) zusammen mit seinem jüngeren Vetter André,[13] der noch über die Bonner Zeit hinaus zu seinen engsten Freunden gehören wird. Auch in der Straßburger Zeit lebt er viel im familiären Milieu, aber in der mütterlichen Linie. Er findet Kontakt zu seinem späteren Doktorvater und Mentor Fritz van Calker und besucht Vorlesungen und Übungen des Nationalökonomen Georg Friedrich Knapp.[14] Schnell treibt er sein Studium voran. Nur sieben Semester studiert er einschließlich der Promotion. Sein erstes Staatsexamen legt er im Frühjahr 1910 ab.

Das Elsass gehörte lange zu den umstrittensten Grenzregionen Mitteleuropas. Goethe revolutionierte als Straßburger Jurastudent die deutsche Sprache. Die Universität[15] war aus humanistischem Geist gegründet worden. Im 18. Jahrhundert erblüht, wurde sie unter Napoleon französisch und verlor an Bedeutung. Nach dem deutsch-französischen Krieg kam das Elsass wieder an Deutschland und erhielt einen besonderen Reichsstatus.[16] Die nationalistischen Spannungen wurden durch Regionalismus und Reichstradition moderiert. Das Elsass sah sich nicht nur in der Alternative Deutschland/Frankreich, sondern auch als eigene Kultur und Region im Verbund des Oberrheins. Elsässische Autoren wie René Schickele neigten aus regionalen Traditionen universalistischen Lösungen zu. Straßburg ist heute nicht zufällig eine Hauptstadt der Europäischen Union. Es symbolisiert eine transnationale Einheit von Herkunft und Zukunft. Zwar erstrebte das wilhelminische Reich eine «Germanisierung». Dabei konnten die französischen Strebungen aber nicht einfach ignoriert oder unterdrückt werden. Die Straßburger Staatsrechtslehre fand mit dem Sonderstatus des Elsass und «Autonomieproblem» eine eigene Aufgabe vor. Das spiegelt sich insbesondere in den Werken von Paul Laband und Hermann Rehm.[17] Schmitt thematisierte diese Spannungen vor und nach 1918 kaum. Sie waren aber seine erste Grenzlanderfahrung, die ihn für spätere nationalistische Wahrnehmungen sensibilisierte.

Die Reichsuniversität Straßburg – Student und Dozent 1908–1910 und 1916–1918

Straßburg hatte 1871 knapp 80.000 Einwohner; Ende 1905 waren es über 150.000. Man pflegte ein glänzendes Musikleben. Hans Pfitzner war seit 1907 Direktor des städtischen Konservatoriums. Otto Klemperer wurde sein Nachfolger. Als Zitadelle deutscher Kultur und Wissenschaft wurde die Universität 1872 als Kaiser-Wilhelms-Universität (Reichsuniversität) neu eröffnet. Die Architektur war programmatisch reichsdeutsch. In die juristische Fakultät wurden bedeutende Gelehrte wie Karl Binding, Heinrich Brunner, Rudolph Sohm und Paul Laband berufen. 1884 bezog man prächtige neue Gebäude. Sohm schrieb in Straßburg seine Institutionen des römischen Rechts; Binding arbeitete seine Normen aus und Otto Mayer entwickelte sein Verwaltungsrecht. Bald gehörte Straßburg zu den größeren Universitäten. Als Schmitt 1910 sein Studium abschloss, gab es etwa 2000 Studenten. Der überragende Stern der juristischen Fakultät war Paul Laband. Straßburg: Das war Laband. Er lehrte dort von Anfang bis Ende. Das große positivistische Staatsrecht des deutschen Reiches, von dem Schmitt sich abstieß, wurde von Straßburg aus formuliert. Schmitt wurde als Privatdozent noch Labands «Kollege».

Die Fakultät blieb bis 1918 personell sehr konstant. Fast allen Ordinarien, bei denen Schmitt seit dem Wintersemester 1908/09 studiert, begegnet er später noch als Privatdozent. Neben Laband und Hermann Rehm lehren u.a. Andreas von Tuhr, Wilhelm Kisch, Fritz van Calker und Wilhelm Sickel. Der Privatdozent Max Ernst Mayer,[18] ein bedeutender Kopf, ist sehr präsent. Nur er lässt sich, mit Gustav Radbruch und Emil Lask befreundet, der südwestdeutschen Wertphilosophie zurechnen. Mayer, ein getaufter Jude, habilitierte sich als Schüler van Calkers 1900 mit einer Arbeit über Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht. Schmitt wird ihn näher gekannt haben. In der Staatswissenschaft lehrt neben Knapp u.a. der Extraordinarius Werner Wittich, mit dem sich Schmitt später befreundet. Die Philosophie vertreten Theobald Ziegler, Clemens Baeumker sowie der Privatdozent Max Wundt. Bei den Historikern sind u.a. Martin Spahn, Georg Dehio und Harry Breslau.

Der Mentor: Fritz van Calker (1864–1957)

Der Straßburger Lehrer Fritz van Calker[19] ist mehr als ein Doktorvater. Schon 1912 bietet er Schmitt eine Dozentur an. Anfang 1915 löst er ihn aus seinem Düsseldorfer Ehedrama heraus, indem er ihn nach München holt, wo van Calker als Major eines Infanterie-Regiments dient. Dort bewahrt er ihn vor dem Frontdienst, indem er ihm eine Tätigkeit in der Militärverwaltung verschafft. Bald ermöglicht er ihm die Habilitation; 1933 wirkt er an Schmitts Berufung nach Berlin mit. Schmitt widmet ihm seine zweite Monographie Gesetz und Urteil (1912) und dankt ihm «ein starkes Bedürfnis nach methodischer Klarheit und ein auf die Wirklichkeit des Rechtslebens gerichtetes Interesse» (GU VIII). Calker gehört zu den wenigen Menschen, die Schmitt fast uneingeschränkt positiv wertet. Er fungiert geradezu als rettender Engel. Dennoch ist sein Name aus Werk und Nachlass getilgt. In seinen Schriften erwähnt Schmitt ihn fast nie. Nach 1945 hat er ihn wohl nicht mehr gesehen. Keine seiner Publikationen findet sich im Nachlass. Nur zwei Briefe sind erhalten. Auch die Wissenschaftsgeschichte hat ihn nahezu vergessen. Erst aus den Tagebüchern taucht er wieder auf.

«Calker ist ein wirklich guter Mensch und hat fleißig für mich gesorgt.» Carl am 19. Februar 1912 an seine Schwester Auguste

Während der vier Straßburger Semester Schmitts, vom Wintersemester 1908/09 bis Sommersemester 1910, kündigt van Calker fast ausschließlich Strafrecht an. Im Wintersemester 1908/09 liest er eine Einführung in die Rechtswissenschaft und hält ein Strafrechtspraktikum ab. Vermutlich nimmt Schmitt an dem Seminar teil und begegnet dort Fritz Eisler. Im Sommersemester 1909 und 1910 liest van Calker über Strafrecht, im Wintersemester 1909/10 über Strafprozessrecht mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Strafprozessordnung. Im Sommersemester 1910 veranstaltet er Wissenschaftliche Übungen im Strafrecht für Vorgerückte. Sehr wahrscheinlich belegt Schmitt sie, denn damals promoviert er bei Calker mit einer strafrechtlichen Arbeit. Als dann mit Eduard Kohlrausch ein weiterer Strafrechtler in die Fakultät berufen wird, geht van Calker mehr zur Rechtspolitik über. Eine politisch-praktische Orientierung auf die Gesetzgebungspolitik kennzeichnet seine Arbeit. 1927 publiziert er eine Einführung in die Politik, die ausdrücklich aus den «praktischen Erfahrungen»[20] erwachsen ist. Schmitts politische Betrachtungsweise des Rechts findet sich, als rechtliche Betrachtungsweise der Politik, schon bei Calker, der Politik als die «Einwirkung auf die Gestaltung des Gemeinschaftslebens» definiert. Van Calker[21] dankt Schmitt schon in seinem Grundriss des Strafrechts für Anregungen. Er erinnert ihn 1922 an «sehr hübsche Aufzeichnungen» und bittet ihn, sein Exemplar für die Einführung in die Politik «zur Verfügung» zu stellen, da seines «während der Revolution in der Kaserne gestohlen»[22] wurde. Calkers Einführung von 1927 ist zwar gewiss keine Kopie oder Parallelaktion zu Schmitts Aufzeichnungen oder gar seinem Begriff des Politischen. Interessanter noch als die Spuren Schmitts bei Calker dürften aber die Einflüsse des Straßburger Lehrers sein. Zweifellos führte er Schmitt an eine politische Betrachtung des Rechts heran. Wiederholt nennt Schmitt ihn einen «Freund» und bemerkt schon 1912: «Calker ist ein wirklich guter Mensch und hat fleißig für mich gesorgt.» (TB I 317)

Der Freund: Fritz Eisler (1887–1914)

Hans Friedrich (Fritz) Eisler wird am 18. Juni 1887 als Sohn des Hamburger jüdischen Verlegers Heinrich (Henrick) Ludwig Eisler geboren. Er hat eine ältere Schwester Julie und einen jüngeren Bruder Bernhard Georg, der ab 1914 ebenfalls eng mit Schmitt befreundet sein wird. Der Vater Heinrich ist 1853 in Budapest geboren und seit 1877 in Hamburg. Die Mutter Ida Ernstine stammt aus Wien. Heinrich baut in Hamburg (Am Steinweg 23/25) und Berlin (Friedrichstraße 245) einen größeren Verlagskonzern mit (1913) über 100 Angestellten auf. Er beginnt mit dem Anzeigenhandel (Annoncen-Expedition) und begründet dann die Zeitschriften Küche und Keller und Die Hamburger Woche sowie die Afrikanische Bord-Zeitung. Bald gilt er als ein Branchenführer im Anzeigengeschäft. 1922 vereinigt er Küche und Keller mit den Deutschen Hotel-Nachrichten zum offiziellen Organ des Reichsverbands der Branche. Er besitzt (1914) in Hamburg mehrere Immobilien im Alten Steinweg und in der Benediktstraße, in der Schlüterstraße und Düsterngasse und verfügt über ein großes Vermögen. Dennoch scheitert seine Einbürgerung 1908[23] an mehreren Verurteilungen.

Fritz wächst in Hamburg als ungarischer Staatsbürger auf. Ab dem Wintersemester 1905/06 studiert er in Lausanne, München, Kiel und dann seit dem Sommersemester 1908 in Straßburg. Schon im Wintersemester 1908 lernt er Schmitt in Straßburg kennen. Auch er promoviert dann 1910 bei van Calker summa cum laude. Danach lebt er erneut in Hamburg und arbeitet im Geschäft seines Vaters. Seine Dissertation Rechtsgut und Erfolg bei Beleidigung und Kreditgefährdung erscheint 1911 in der gleichen Reihe wie Schmitts Dissertation. Das Wintersemester 1912/13 verbringt er «studienhalber» in Straßburg als Calkers Assistent. Danach arbeitet er wieder als «Handlungsbevollmächtigter» im Geschäft des Vaters und schreibt wohl auch in dessen Zeitschriften. Wiederholt besucht er Schmitt während dessen Referendarszeit in Düsseldorf. Oft schreiben sie einander. Schon die gemeinsame Arbeit an der Satire Schattenrisse, die Begegnung mit dem Dichter Theodor Däubler und auch das liebe Geld verbinden beide miteinander: Die Familie Eisler unterstützt den notorisch klammen Schmitt.

«Wir waren seit über sechs Jahren in einer Freundschaft verbunden, wie sie nur jahrelange gemeinsame Stunden und gleiche geistige Interessen und Ziele begründen können.» Carl Schmitt am 8. Oktober 1914 über Fritz Eisler im Tagebuch

Fritz steht 1912 vor der Entscheidung, im väterlichen Geschäft zu arbeiten oder eine akademische Karriere anzustreben. Bevor er Calkers Assistent wird, stellt er einen Einbürgerungsantrag. Als Ausländer darf er kein Staatsexamen ablegen. Ohne erstes und zweites Staatsexamen, lediglich mit der Promotion, ist aber eine akademische Karriere fast unmöglich. Die Hamburger Polizeibehörde macht dennoch Schwierigkeiten, so dass Eisler einen Rechtsanwalt einschaltet. Der Vater leistet umfangreiche finanzielle Garantien, Calker und andere zeugen. Dennoch schreibt der Hamburger Polizeipräsident 1913: «Trotzdem aber kann ich wegen der ungarisch-jüdischen Abstammung des Gesuchstellers […] sowie wegen der wiederholten Bestrafungen seines Vaters die Gewährung des Gesuchs nicht befürworten.»[24]

Fritz Eisler erklärt den Hamburger Behörden daraufhin seinen förmlichen Verzicht auf das Staatsexamen sowie seine Bereitschaft zum Militärdienst in Deutschland und regelt seine Militärpflichten in Ungarn. Er verzichtet also auf eine juristische Karriere und übernimmt alle Pflichten als Staatsbürger. Die Behörden betonen aber erneut, «dass der Gesuchsteller durch seine Naturalisation keineswegs ein Recht auf Zulassung zur ersten juristischen Prüfung erwerbe.» Am 24. Februar 1914 stimmt der Polizeipräsident i. V. endlich der Einbürgerung zu, «nachdem der Antragsteller die Erklärung abgegeben hat, dass er nicht in den hamburgischen Staatsdienst, sondern in das umfangreiche Geschäft seines in gesicherten Verhältnissen lebenden Vaters einzutreten beabsichtigt.»[25] Die Einbürgerungsurkunde datiert vom 29. Mai 1914.

Bei Kriegsbeginn meldet Fritz sich freiwillig zum Militärdienst, kommt zum Feldartillerie-Regiment Nr. 9 Itzehoe und wird schon am 27. September 1914 von einem Granatsplitter tödlich getroffen. Ein Nachruf in der Hamburger Woche,[26] der Zeitschrift des Vaters, schreibt, man habe einen «Mitarbeiter und Berater» und «Freund» verloren, dessen «Vorbereitungen für die Laufbahn eines juristischen Hochschullehrers dem ersehnten Abschluss nahe» waren und der «nun in fremder Erde» begraben liegt «als einer der Abertausenden, die ihr Blut für deutsche Größe und deutsche Freiheit lassen mussten». Dieser frühe Tod berührt Schmitt sehr. Als letzten Freundesdienst gibt er Eislers Einleitung zu einer Untersuchung der Bedeutung des Gewohnheitsrechts im Strafrecht aus dem Nachlass heraus.[27]

Straßburger Münster. Stolz erhebt die Ecclesia das Haupt. Die Synagoge wendet sich ab.

Mit Eisler begegnet er erstmals intensiv dem Judentum. Am Südportal des Straßburger Münsters gibt es eine skulpturale Darstellung des Verhältnisses von Synagoge und Ecclesia. In einer älteren Darstellung heißt es dazu: «Stolz erhebt die Ecclesia, die Versinnlichung des neuen Bundes, das Christentum, ihr Haupt, in der Rechten die Fahne der siegreichen Kirche, in der Linken den Kelch mit dem Blut des Erlösers. Die Synagoge, die Personifizierung des alten Bundes und des Judentums wendet sich ab, als sei sie geblendet vom Glanze der siegreichen Macht. Ein Schleier bedeckt ihre Augen, sie vermag das Heil und die Wahrheit nicht zu schauen.»[28] Mit der Familie Eisler begegnet Schmitt seinem Lebensthema: dem Verhältnis zum Judentum. Bald wird ihm der Triumph der Ecclesia fragwürdig.

Die «Schuld» am Anfang des Werkes

1910 publiziert Schmitt seinen ersten Aufsatz Über Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit des kunstgerechten operativen Eingriffs.[29] Warum werden ärztliche Eingriffe nicht als Körperverletzung bestraft? Schmitts Neigung zur Paradoxie und Pointe mag man hier schon erkennen. Schmitt promoviert dann am 24. Juni 1910 mit einer strafrechtlichen Monographie Über Schuld und Schuldarten. Eine terminologische Untersuchung. Das Thema der «Schuld» steht am Anfang seines Werkes. Das ist nicht uninteressant für ein Werk, das sich in Schuld verstrickt und dies nachträglich kaum je eingesteht.

Die Dissertation muss schnell entstanden sein. Denn Schmitt absolviert sein Studium bis zum ersten Staatsexamen zügig in der vorgeschriebenen Mindeststudienzeit von sechs Semestern und schließt die Promotion unmittelbar an. Dabei wechselt er zweimal den Studienort. Schmitt besucht Veranstaltungen akademischer Größen wie Gierke, Kohler, Wilamowitz oder Amira, aber auch von Privatdozenten und akademischen Außenseitern. Ein strafrechtlicher Studienschwerpunkt und ein starkes ökonomisch-staatswissenschaftliches Interesse sowie altphilologische Neigungen sind aus der Wahl der Veranstaltungen erkennbar. Dagegen scheint Schmitt keinerlei philosophische oder theologische Veranstaltungen in seinem straffen Studienplan untergebracht zu haben. Strafrechtliche Lehrer sind neben van Calker auch Birkmeyer und Max Ernst Mayer, der die theoretische Zuspitzung des Themas schärfte. Dazu kommen die Diskussionen mit Eisler. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Lehrern, mit von Liszt und dessen Schüler Radbruch spielt in der Dissertation eine große Rolle. Schmitt bemüht sich um terminologische Klärung des geltenden Rechts. Sein terminologischer Anspruch richtet sich gegen «alle philosophischen Ambitionen» und «kriminalpolitische Erwägungen». Seine zentrale These ist es, dass die Strafrechtsdogmatik, anders als die seit Franz von Liszt herrschende Lehre, nicht von dem – «Vorsatz» und «Fahrlässigkeit» umfassenden – Begriff der «Schuldarten», sondern grundsätzlicher noch vom «Begriff der Schuld» auszugehen habe.

Seine Studie gliedert sich in zwei Teile. Der erste entwickelt eine «Definition der Strafschuld» und der zweite erörtert «das logische Verhältnis der Begriffe Vorsatz und Fahrlässigkeit zur Schuld» in kritischer Revision der herrschenden Lehre. Dabei sieht Schmitt die «Klarheit über den Begriff der Schuld» als eine «notwendige Voraussetzung» für das «eigentliche Thema» an: «die Betrachtung des gegenseitigen Verhältnisses der Begriffe Schuld, Vorsatz und Fahrlässigkeit» (SS 74). Einleitend zeigt er in der Auseinandersetzung mit Radbruch auf, dass dessen Ausgang von den «Schuldarten» nicht konsistent sei. Radbruch steht als Schüler von Liszts für die liberalen und psychologistischen Konsequenzen der herrschenden Lehre. Schmitts Schrift gehört somit ins Umfeld neukantianischer Psychologismuskritik, von der auch die Philosophen Edmund Husserl und Martin Heidegger ausgingen. Schmitt prüft Radbruchs «Prämissen» und wählt einen anderen Weg: «Es ist methodologisch falsch, von den sogenannten Schuldarten auszugehen, um den Begriff der Strafschuld zu entwickeln. […] Nicht von Vorsatz und Fahrlässigkeit, […] sondern umgekehrt: es muss erst ohne Rücksicht auf die Terminologie ‹Schuldarten› eine Begriffsbestimmung gesucht» (SS 14) werden. Von einer «Nominaldefinition» ausgehend will Schmitt «den Schuldbegriff des geltenden Rechtes finden» (SS 20). Schuldhaft sei ein Handeln nur, wenn es einem Täter als Vorsatz oder Fahrlässigkeit zugerechnet werden kann.

Schmitt fordert eine strikte «Trennung von Schuld und Kausalität». Als «Vorgang des Innenlebens» betrifft die Schuld nicht die Kausalität einer Handlung. Ein Täter wird nur für einzelne «Taten» verantwortlich gemacht. Eine «Charakterschuld» lehnt Schmitt ab. Dabei bestreitet er nicht, dass es so etwas gibt. Die «Vergeltung für den Charakter» sei eine «Tatsache, die jeder Mensch täglich am eigenen Leibe erfährt» (SS 47). Schmitt bezweifelt auch nicht, dass «Charakterschuld» für das juristische Urteil Relevanz hat. Sie werde aber erst bei der «Strafzumessung» erwogen. Erst wenn «Schuld» für eine einzelne Tat festgestellt sei, komme die Beurteilung des Charakters für die Bestimmung des Strafmaßes in Betracht. Mit dem «Charakter» bleibt das ganze philosophische Problem der «Willensfreiheit» und der «Kampf um Determinismus und Indeterminismus» (SS 45) ausgeschlossen. Schuld erscheint aus Sicht des Staates und des Juristen als «die den Zwecken des Rechtes nicht entsprechende Zwecksetzung». «Das Individuum soll das wollen, was der strafende Staat will» (SS 55), schreibt Schmitt. «Ein einzelnes Wollen des Individuums wird an den Zwecken des Staates gemessen und bewertet» (SS 58).

Der zweite Teil prüft die herrschende Rede von «Schuldarten». «Vorsatz» und «Fahrlässigkeit» gelten als «Arten des bösen Willens» (SS 94). Schmitt macht klar, dass beide «Arten» eigentlich jede Handlung betreffen, die Handlung genannt zu werden verdient. Vorsatz und Fahrlässigkeit sind deshalb «Schuldvoraussetzung»: «Voraussetzungen der Zurechenbarkeit», «nicht Arten der Schuld». Ansonsten «müsste jeder, der vorsätzlich handelt, schuldhaft handeln» (SS 105). Damit hat Schmitt seine These entwickelt: Die gängige Rede von «Schuldarten» sei eigentlich nicht mehr als eine «bequeme und nicht recht ernst genommene Ungenauigkeit» (SS 132). Wer auf ihr eine Schuldlehre aufbaute, würde «ein System aufgeben, um eine Terminologie zu retten» (SS 123). Schmitts «terminologische Untersuchung» argumentiert damit letztlich nicht im Interesse der Terminologie, sondern einer systematischen Einheit, die durch die zwiespältige Rede von Schuldarten verunmöglicht werde. Legt man Schmitts spätere Unterscheidung zwischen «Positivismus» und «Normativismus» an, so argumentiert sie nicht «positivistisch» auf dem Boden der herrschenden «Terminologie», sondern «normativistisch» im Sinne «systematischer» Konsequenz.

Schmitts Dissertation ist eine kühne Talentprobe. Mutig tritt der einundzwanzigjährige Autor gegen die herrschende Lehre und den Gesetzgeber an. Mit den «Schuldarten» schiebt er einen zentralen Begriff des damaligen Strafrechts im analytischen Rückgang auf den Schuldbegriff beiseite. Die Arbeit geht dem geltenden Recht an die Wurzel. Mehrere Eigenarten weisen auf das spätere Werk voraus: Auffällig sind das «rein» juristische Vorgehen, das terminologische und systematische Anliegen, der Ausgang von Spannungen und begrifflichen Inkonsequenzen innerhalb des gegebenen Systems, die Revision der «Terminologie» zugunsten des «Systems». Auffällig ist auch der konsequente Ausschluss philosophischer, politischer und moralischer Erwägungen, der Ausschluss der «Charakterschuld», die Orientierung am Staat. Schmitt setzt «Schuld» nicht mit juridischer «Schuld» gleich. Das zeigt schon seine Annahme möglicher «Charakterschuld» jenseits des juridischen Urteils. 1910 stellt er die moralische Bewertung aber eindeutig hinter das juridische Urteil zurück. Dabei perspektiviert er die individuelle Schuld ganz vom staatlichen Recht ausgehend. Diesen Ansatz wird er weiter verfolgen. So limitiert er in seiner nächsten Monographie Gesetz und Urteil den Spielraum richterlicher Entscheidung durch eine hermeneutische Maxime. Die Problemstellung deutet er 1910 schon an (SS 130). Die staatsphilosophische Monographie Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Schmitts spätere Habilitationsschrift, thematisiert die normative Konstruktion des Einzelnen durch den Staat dann ausdrücklich.

Die juridische Limitierung der Schuldfrage liegt einem Juristen nahe. Was dieser Ansatz für die Klärung von Verantwortlichkeiten bedeutet, lässt sich etwa in Ernst Rudolf Hubers Verfassungsgeschichte nachlesen. Huber spricht von «objektiver Verantwortlichkeit» statt «subjektiver Schuld».[30] Ähnlich unterscheidet Schmitt zwischen moralischer Schuld und rechtlichen «Schuldsymptomen». Seine Analyse dient der kritischen Unterscheidung von Recht und Moral. Schmitt klammert die Verwendung des Schuldbegriffs insgesamt ein. Der Jurist habe es, anders als der Moralist, nicht mit «Schuld» zu tun. Das Urteil über «Vorgänge des Innenlebens» gehe ihn nichts an. «Schuld ist etwas Innersubjektives», schreibt Schmitt. «Für das geltende Recht kommt nur die in die sinnfällige Erscheinung getretene Schuld in Betracht: was in der Seele verborgen bleibt, kümmert das Recht nicht; cogitationis poenam nemo patitur; also muß man die Objektivierung in einem äußeren Geschehen mit in die Definition im rechtlichen Sinne aufnehmen.» (SS 28)

Das alles hätte auch der späte Schmitt unterschrieben. Seine frühe juridische Betrachtung der «Schuld» erhellt noch die spätere Reserve gegen metajuristische Schuldurteile. Die Eigenart moralischer Urteile wird Schmitt später nirgends eingehender erörtern. Eine «Autonomie» der «Moral» im Sinne Kants oder heutiger säkularer Ethik nimmt er nicht an. Stets wird er sich kollektivistisch – politisch oder religiös – determiniert als «Teilnehmer» verstehen und auf seine «Lage» verweisen. «Ich habe nichts beschlossen, Hitler hat beschlossen», meint er rückblickend einmal.[31] Die «Lage» wird ihm gelegentlich zum Alibi oder zur Ausrede. Wo er «Schuld» eingesteht, ist seine Sprache religiös überformt. Schmitt spricht dann in der Semantik der «Sünde» oder «Buße». Weil das uns heute fremd geworden ist, wird der moralische Gehalt solcher Konfessionen leicht übersehen.

Umso wichtiger ist die Dissertation. Sie nennt juridische Gründe, weshalb Schmitt moralische Bewertungen hinter das geltende Recht zurückstellt. Der Vorrang der juridischen Betrachtung legt eine staatsphilosophische Fundamentalannahme nahe: Schmitt scheint damals schon der Auffassung zuzuneigen, dass moralische Normen von den geltenden Gesetzen her gebunden sind. Die anti-individualistische Ausgangsstellung des Frühwerks ist schon sichtbar. Die Dissertation schlägt damit erste Linien des Gesamtwerks an. Sie zeigt das Ethos des Juristen. Das Strafrecht findet dann aber in seinen weiteren Publikationen nur noch gelegentliche Beachtung.

Wenige Wochen vor seinem zweiundzwanzigsten Geburtstag, am 24. Juni 1910, erhält Schmitt die Doktorwürde «summa cum laude». Auf Empfehlung van Calkers erscheint seine Arbeit noch 1910 in einer Reihe Strafrechtliche Abhandlungen in Breslau. Die Finanzierung ist schwierig. Der Fabrikant Arthur Lambert springt ein, bei dessen Bruder Hugo Lambert, einem Rechtsanwalt, Schmitt dann kurze Zeit als Praktikant tätig ist. Schmitt rechtfertigt das seinen Eltern gegenüber 1911 so: Wenn «ich geahnt hätte, dass die Sache so kostspielig ist, hätte ich gar nicht den Doktor gemacht. Aber weil es einmal so ist und der Titel doch nicht ganz ohne Bedeutung ist, so müssen wir uns eben trösten. Es ist bloß ein Glück, dass Herr Lambert da ist. – Ich bin für meinen Fleiß übel belohnt worden. Wäre die Arbeit noch mal so kurz gewesen [sie ist 155 Seiten lang], so wäre alles noch mal so billig und den Doktor hätte ich auch bekommen. Aber wer weiß, wofür es gut ist.»[32] Zweifellos wäre Schmitt auch mit einer knapperen Arbeit promoviert worden. Er schrieb eine sehr beachtliche Dissertation. Die Möglichkeit einer akademischen Laufbahn deutet er seinen Eltern gegenüber aber nur an. Auch seiner Schwester gegenüber spricht er in den nächsten Jahren mehr von einer Karriere als Anwalt. Dafür geht er im Sommer 1910 als Referendar an das Oberlandesgericht Düsseldorf.

2. Das Recht der Praxis

Als Referendar im Bezirk Düsseldorf

Düsseldorf wurde im 16. Jahrhundert Hauptstadt der Herzogtümer Jülich, Kleve, Berg. 1614 geriet es an die Linie Pfalz-Neuburg. Einen Aufschwung nahm es Ende des 17. Jahrhunderts, als der Kurfürst Jan Wellem (Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg) nach der Verwüstung Heidelbergs von Düsseldorf aus regierte. Nach der Niederlage Napoleons und dem Wiener Kongress dehnten sich die preußischen Westprovinzen dann als Bollwerk gegen Frankreich aus und Düsseldorf wurde 1815 preußisch. Düsseldorf und Bonn nahmen nun das erzkatholische Köln kulturell in die Zange: Bonn erhielt 1818 die Universität und Düsseldorf 1819 die Kunstakademie. 1824 wurde es Sitz der Rheinischen Provinzialstände. Es gab einen lebhaften Kulturaustausch mit Berlin. Peter Cornelius und Wilhelm von Schadow prägten die Akademie; Immermann und Grabbe begründeten starke Traditionen des Theaters; Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann wirkten als Musikdirektoren einige Jahre in der Geburtsstadt Heinrich Heines. Die rheinischen Westprovinzen nahmen im 19. Jahrhundert einen rasanten Aufstieg. Düsseldorf erhielt eine Börse und wurde zum wichtigen Industriestandort und «Schreibtisch des Ruhrgebiets». 1871 wurde der «Langnam-Verein» als Interessensverband rheinischer Industrieller gegründet. Weitere Industrieverbände siedelten sich an. Hatte Düsseldorf 1815 noch 20.000 Einwohner, wurde es 1881 mit 100.000 Einwohnern Großstadt. 1910 waren es bereits über 360.000 Einwohner. Diese enorme Dynamik prägte das hochfahrende Selbstbewusstsein seines Bürgertums.

Lange unterstand Düsseldorf dem Oberlandesgericht Köln, bis die wirtschaftliche Expansion und Bevölkerungsentwicklung eine Entlastung notwendig machten. 1906 eröffnete das Düsseldorfer Oberlandesgericht zunächst in provisorischen Räumen. Ihm unterstanden sechs Landgerichtsbezirke sowie 42 Amtsgerichte. Bei seiner Gründung erfasste es über 2,2 Millionen Bürger. Ein wilhelminischer Neubau an der Cecilienallee, heute noch Sitz des Gerichts, wurde im April 1910, kurz vor Schmitts Ankunft, bezogen. Er lag direkt am Rhein, am Rande des Hofgartens, wenige Fußminuten von der Kunstakademie entfernt. Durchschnittlich gab es etwa 750 Referendare. Die Ausbildung erfolgte in den einzelnen Abteilungen, Kammern und Senaten. In jedem Ausbildungsabschnitt war der Referendar einem bestimmten Richter oder Staatsanwalt zugeordnet.[1] Die Ausbildungszeit betrug fünf Jahre. «Es bedarf angestrengtester Arbeit, wenn in so kurzer Frist die Ausbildung vollen Erfolg haben soll», heißt es in einer Jubiläumsschrift.[2] 1911 gab es im gesamten Reich 10.800 zugelassene Rechtsanwälte.[3] Man klagte bereits über Überfüllung, auch wenn das durchschnittliche Einkommen höher als bei den Ärzten lag.

Im Juli 1910 kommt Schmitt nach Düsseldorf. Am 25. August tritt er seinen Vorbereitungsdienst zunächst am Amtsgericht Lobberich an, wo er auch wohnt. Ab Mai 1911 ist er dann in Düsseldorf. Nach Berlin, München, Straßburg ist es die vierte Großstadt, die Schmitt kennenlernt. Zwischen 1908 und 1933 lebt er etwa 13 Jahre in den rheinischen Metropolen Straßburg, Düsseldorf, Bonn und Köln. Die Düsseldorfer Krisenjahre werden eine prägende Erfahrung.

Zunächst wohnt Schmitt in der Kapellstraße, später Steinstraße. Er erhält Besuch von Fritz Eisler sowie von Eduard Rosenbaum[4] aus Hamburg, den er seit seinem Studium (aus Berlin oder Straßburg) kennt. Am 27. Oktober 1911 meldet er der Schwester den vorläufigen Abschluss von Gesetz und Urteil. Sein Handexemplar datiert vom «Juni 1912». Der Kontakt zum Lothringer Onkel ist damals eingeschlafen. Schon am 4. Februar 1912 schreibt Carl: «Von Onkel André höre und sehe ich schon seit einem Jahr nichts.» (JB 131) Mehrfach muss er aus Geldmangel innerhalb der Innenstadt umziehen. Mit Kluxen, Eisler und Rosenbaum zusammen entwirft er einen «Schnekkeroman». Statt dieses Spaßes bringt er mit Eisler aber satirische Schattenrisse zum Abschluss. Damals lernt er den Dichter Theodor Däubler kennen. Er trifft sich regelmäßig mit zwei jüdischen Schwestern: Marta und Helene Bernstein. Helene will er heiraten, was aber schon am Geld scheitert. Am Geldmangel scheitert auch eine Rückkehr nach Straßburg. Der Schwester schreibt Carl im Juni 1912: «Mein neues Buch [Gesetz und Urteil] hat schon den großen Erfolg gehabt, dass man mir von Straßburg aus angeboten hat, dort Vorlesungen über Strafrecht und Rechtsphilosophie zu halten. Dein Bruder könnte also, wenn er wollte, jetzt Privatdozent sein. Aber aus finanziellen Gründen (die Remuneration [Aufwandsentschädigung] betrug nur 1000 Mark pro Jahr) musste ich ablehnen. […] Es wird schon wieder so etwas kommen und ich bin schließlich noch jung.» (JB 153)

Die Theorie der Praxis: «Gesetz und Urteil»

Kaum lernt Schmitt als Referendar die juristische Praxis kennen, sucht er schon deren «eigene Maßstäbe» auf. Er schreibt mit Gesetz und Urteil[5] eine bedeutende Studie, die, mit Schmitts Selbstinterpretation, meist als «Anfang» dezisionistischer «Reflexion über die Eigenbedeutung der Entscheidung» gelesen wird.[6] In Gesetz und Urteil geht Schmitt einleitend vom «Problem» aus, dass das richterliche Urteil durch den Gesetzestext nicht hinreichend determiniert ist: «Die Vorstellung von der ‹Gesetzesmäßigkeit› aller Entscheidungen kann heute als überwunden bezeichnet werden.» (GU 11) Die Theorie konstruiere einen «Willen» des Gesetzes und Gesetzgebers. Schmitt dekonstruiert dieses «Dogma» – mit der Philosophie Hans Vaihingers – als «Fiktion». «Der Gesetzgeber wird konstruiert, nicht rekonstruiert.» (GU 33) Die gängigen hermeneutischen Methoden seien nur ein «Mittel» für die Praxis. Schmitt schlägt deshalb nichts Geringeres als einen Paradigmenwechsel vor: Die juristische Theorie soll die «bewusste Dienerin der Praxis» (GU 59) sein. Leider sei es oft umgekehrt. «Aber zum Glück ist die Methode der Praxis besser als das, was die Praxis für ihre Methode hält.» (GU 45)

Schmitts Analyse setzt beim «Postulat der Rechtsbestimmtheit» ein. Alle «aleatorischen» Momente seien nichts als Versuche, zur Rechtsbestimmtheit zu gelangen. Das Rechtssystem strebe primär nicht «substantielle Gerechtigkeit» (GU 51), sondern eine Rechtsbestimmtheit an, die über die liberale Forderung der «Rechtssicherheit» hinausgeht. Schmitt versteht seinen Vorschlag als «normative Betrachtungsweise» (GU 63) und grenzt ihn von der soziologischen und der rechtstheoretischen ab. Dabei formuliert er erstmals seinen Gegensatz zur analytisch beschreibenden Rechtstheorie: Hans Kelsen habe «mit eindrucksvoller Konsequenz» zwar das «Ideal von der Theorie des positiven Rechts» (GU 58) formuliert; die «Methode der Rechtsanwendung» sei aber etwas anderes als die Theorie. Rechtspraxis sei überhaupt «etwas anderes als Rechtswissenschaft». Erst die Praxis schaffe Recht. Das Recht sei nicht im Gesetz, sondern erst im konkreten Urteil als «‹konstante lebendige Kraft›» (GU 27) wirklich.

Im letzten Kapitel «Die richtige Entscheidung» führt Schmitt aus, wie die richterliche Praxis das «Postulat der Rechtsbestimmtheit» realisiert. Eingangs definiert er: «Eine richterliche Entscheidung ist heute dann richtig, wenn anzunehmen ist, dass ein anderer Richter ebenso entschieden hätte. ‹Ein anderer Richter› bedeutet hier den empirischen Typus des modernen rechtsgelehrten Richters.» (GU 71) Schmitt beruft sich besonders auf das «Kollegialprinzip» und die Präjudizienpraxis. Er geht vom «Adressaten» der Urteilsbegründung aus und unterscheidet zwischen einer theoretischen «Erklärung» und einer praktischen «Begründung». Warum begründen Richter ihre Urteile überhaupt? Wen wollen sie überzeugen? Nicht die Rechtsparteien sind die Adressaten der Begründung, meint Schmitt, sondern die «gelehrten Juristen» und «Kollegen». In diesem Sinne schreibt Schmitt: «Die Praxis rechtfertigt sich durch sich selbst.» Deshalb schreibt er im Vorwort auch: «Das Buch wendet sich an die Praxis, die es zum Gegenstande hat.» (GU VIII) Die Praxis habe «objektive Kriterien» (GU 103) der Rechtsbestimmtheit entwickelt. Schmitts Ziel ist es, diese Kriterien zu analysieren und so die richterliche Dezision an den «empirischen Typus» des Richters zurückzubinden. Er fordert einen professionellen Rationalitätsstandard für die Praxis, ohne in praktische Vorschläge zur Juristenausbildung einzutreten. Nach 1933 aber engagiert er sich für die «ständische» Organisation und Homogenisierung der «Rechtswahrer».

Dieser Paradigmenwechsel von der Theorie zur richterlichen Praxis hat erhebliche Konsequenzen für das Rechtsverständnis. Schmitt erteilt dem Rechtspositivismus eine eindeutige Abfuhr und stellt vom positiven Gesetz auf ein «Recht» um, das nicht in theoretischen Modellen «substanzieller Gerechtigkeit» besteht, weder im «Naturrecht» noch in objektiven «Kulturnormen», sondern in der Kollegialität und professionellen Erwartung der Richter. Recht ist das, was Richter als begründetes Urteil akzeptieren. Die positivismuskritischen Konsequenzen dieses Ansatzes formuliert Schmitt am Ende in aller Deutlichkeit, wenn er die Frage stellt, «ob der Richter gegen den Wortsinn des Gesetzes entscheiden darf» (GU 111). Er billigt das im Rahmen seiner «Formel» ausdrücklich. Auch hier gilt das Urteil der Rechtspraxis. In einer Fußnote verweist er auf Shakespeares Kaufmann von Venedig. Shylocks – oft antisemitisch interpretiertes – Verhalten bezeichnet er dabei als «willkürliche Rabulisterei» (GU 112). Schmitts Frühschrift ist durch den Paradigmenwechsel von der Theorie zur Praxis wegweisend. Sie zeigt bereits die rechtspolitische Orientierung auf die richterliche Zunft und ein «lebendiges Recht» der Zukunft.