Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

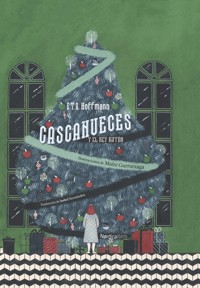

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ilustrados

- Sprache: Spanisch

"Durante todo el día 24 de diciembre los hijos del consejero médico Stahlbaum no habían podido entrar en la sala principal y menos aún en el salón de gala contiguo. Fritz y Marie estaban agazapados en un rincón de la salita de atrás; el oscuro crepúsculo había hecho ya su aparición y sentían mucho miedo, pues, como solía ser habitual ese día, no les habían llevado ninguna luz. Fritz, susurrando en secreto, le contó a su hermana pequeña (acababa de cumplir siete años) que, desde por la mañana temprano, había estado oyendo ruidos, murmullos y suaves golpes en las habitaciones cerradas. Que no hacía mucho un hombrecillo oscuro había pasado por el pasillo a hurtadillas con una gran caja bajo el brazo, pero que él sabía de sobra que no era otro que el padrino Drosselmeier". Así comienza el cuento clásico que Hoffmann compuso para los hijos de su amigo Julius Eduard Hitzig: Marie y Fritz, quienes, como señala la traductora, Isabel Hernández, en su epílogo, "no son solo niños, sino que como tales representan algo mucho más valioso y que es ni más ni menos la poesía romántica frente al mundo racional de los adultos".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La Nochebuena

Durante todo el día 24 de diciembre los hijos del consejero médico Stahlbaum no habían podido entrar en la sala principal y menos aún en el salón de gala contiguo. Fritz y Marie[1] estaban agazapados en un rincón de la salita de atrás; el oscuro crepúsculo había hecho ya su aparición y sentían mucho miedo, pues, como solía ser habitual ese día, no les habían llevado ninguna luz. Fritz, susurrando en secreto, le contó a su hermana pequeña (acababa de cumplir siete años) que, desde por la mañana temprano, había estado oyendo ruidos, murmullos y suaves golpes en las habitaciones cerradas. Que no hacía mucho un hombrecillo oscuro había pasado por el pasillo a hurtadillas con una gran caja bajo el brazo, pero que él sabía de sobra que no era otro que el padrino Drosselmeier. Entonces Marie, de pura alegría, empezó a dar palmadas con sus manitas y exclamó:

—¡Ay! ¿Qué cosa tan bonita nos habrá hecho el padrino Drosselmeier?

El alto consejero judicial Drosselmeier no era un hombre apuesto, más bien bajo y enjuto, tenía el rostro lleno de arrugas y en el ojo derecho un gran parche negro, y tampoco tenía pelo, por lo que llevaba una peluca blanca, pero hecha de cristal, una pieza muy artística. En realidad el padrino era de por sí un hombre muy artístico, que incluso entendía de relojes y hasta sabía fabricarlos. Así que cuando alguno de los hermosos relojes de la casa de los Stahlbaum enfermaba, el padrino Drosselmeier venía, se quitaba la peluca de cristal y la chaquetita amarilla, se ponía un delantal azul y, con unos instrumentos puntiagudos, pinchaba el reloj de modo tal que a la pequeña Marie le producía auténtico dolor, pero al reloj no le causaba ningún daño, sino que, por el contrario, este volvía a la vida y, al instante, empezaba a susurrar, a repiquetear y a cantar bien contento, lo que era para todos motivo de gran alegría. Siempre que venía llevaba en el bolsillo algo bonito para los niños, bien fuera un hombrecillo que giraba los ojos y saludaba, algo muy divertido de ver, bien una caja de la que salía brincando un pajarillo, bien cualquier otra cosa. Pero por Navidad siempre preparaba algo muy artístico y hermoso, y que le costaba mucho trabajo, por lo que, tras haberlo visto, los padres lo guardaban con mucho cuidado.

—¡Ay! ¿Qué cosa tan bonita nos habrá hecho el padrino Drosselmeier? —exclamó entonces Marie.

Fritz dijo que esta vez no podía ser más que una fortaleza en la que un sinfín de soldados muy apuestos estuvieran marchando de un lado a otro y haciendo instrucción, y luego tenían que venir otros soldados que querían entrar en la fortaleza, pero entonces los soldados dispararían valientemente desde el interior con sus cañones, armando gran barullo y gran estruendo.

—No, no —dijo Marie interrumpiendo a Fritz—, el padrino Drosselmeier me ha hablado de un hermoso jardín con un gran lago en el que nadan unos cisnes magníficos con cadenas de oro al cuello y cantan unas canciones hermosísimas. Luego una niñita se acerca al lago por el jardín, llama a los cisnes y les da de comer dulce de mazapán.

—Los cisnes no comen mazapán —le interrumpió Fritz algo brusco—, y el padrino Drosselmeier no puede hacer un jardín completo. En realidad tenemos muy pocos juguetes suyos, siempre nos los quitan todos enseguida, así que prefiero los que nos regalan papá y mamá, podemos quedárnoslos y hacer con ellos lo que queramos.

Los niños siguieron intentando adivinar qué sería lo que les traerían en aquella ocasión. Marie dijo que mademoiselle Trudy (su muñeca grande) estaba cambiando mucho, pues, más torpe que nunca, se caía al suelo cada dos por tres, cosa que no sucedía sin dejarle en la cara unas señales muy feas, y que así era imposible pensar en que llevara la ropa limpia. Que unas buenas reprimendas no servían de nada. Y que, además, mamá se había reído al ver que ella se alegraba tanto por la sombrillita de la pequeña Greta. Fritz, en cambio, aseguraba que a sus caballerizas les faltaba un buen alazán, igual que a sus tropas les faltaba toda la caballería, que eso papá lo sabía muy bien.

Así pues, los niños sabían de sobra que los padres les habían comprado un sinfín de cosas bonitas que ahora estaban colocando en su sitio, pero también sabían con certeza que el Niño Jesús los miraba con sus ojos infantiles, amables y piadosos, y que cualquier regalo de Navidad, como tocado por una mano bendita, les alegraba más que ningún otro. Entonces los niños, que seguían cuchicheando acerca de los regalos que esperaban, haciendo partícipe de sus cuchicheos a Luise, su hermana mayor, recordaron que era también el Niño Jesús el que, de manos de sus amados padres, regalaba siempre a los niños aquello que podía proporcionarles verdadera alegría y placer, que él lo sabía mejor que los propios niños, que por eso no debían pedir muchas cosas, sino esperar con tranquilidad y devoción lo que pudiera regalarles. La pequeña Marie se quedó muy pensativa, pero Fritz siguió murmurando para sus adentros:

—Un alazán y unos húsares sí que me gustarían.

Se habían quedado ya prácticamente a oscuras. Fritz y Marie, muy pegados el uno al otro, no se atrevían a decir una sola palabra, les parecía como si a su alrededor rumorearan unas suaves alas y como si a lo lejos se oyera una música muy agradable. Un claro resplandor rozó la pared, entonces los niños comprendieron que el Niño Jesús se había marchado sobre unas brillantes nubes a casa de otros afortunados pequeños. En ese mismo instante se oyó un sonido muy claro, como de plata: Clin-clín, clin-clín. Las puertas se abrieron de par en par y de la sala grande salió tal resplandor que los niños se quedaron como petrificados en el umbral gritando:

—¡Ay! ¡Ay!

Pero papá y mamá se acercaron a la puerta, cogieron a los niños de la mano y dijeron:

—Venid, venid, queridos niños, y mirad lo que os ha traído el Niño Jesús.

[1] Hoffmann escribió este cuento para los hijos de su amigo Julius Eduard Hitzig (1780-1849), Marie y Fritz, a los que el autor se dirige en varias ocasiones a lo largo del cuento como lectores u oyentes. Además, los personajes protagonistas llevan también sus nombres. La hija mayor de Hitzig, Eugenie, aparece en el cuento con el nombre de Luise. [Esta nota, como todas las siguientes, es de la traductora].

Los regalos

Me dirijo a ti mismo, amable lector u oyente, Fritz, Theodor, Ernst o como quiera que te llames, y te pido que recuerdes vivamente la última mesa de Navidad adornada con hermosos regalos de muchos colores: entonces podrás imaginarte también cómo los niños se quedaron completamente atónitos, con los ojos relucientes, y cómo Marie, al cabo de un rato, exclamó suspirando profundamente mientras Fritz daba algunos saltos de alegría que le salieron muy bien:

—¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!

Pero los niños debían de haber sido especialmente buenos y obedientes todo el año, pues nunca les habían traído tantas cosas ni tan bonitas como esa vez. El gran abeto, situado en el centro de la sala, estaba lleno de manzanas de oro y plata y, cual capullos y flores, de todas las ramas brotaban peladillas y caramelos de colores y toda clase de ricas golosinas. Pero lo que había que considerar como lo más bonito de aquel maravilloso árbol era que en sus oscuras ramas titilaban cientos de lucecitas como si fueran estrellas y él mismo, al brillar por dentro y por fuera, invitaba amablemente a los niños a coger sus flores y sus frutos. Alrededor del árbol todo brillaba en un sinfín de adorables colores (¡cuántas cosas bonitas había allí!), sí, ¿quién podría describirlo? Marie vio las muñecas más delicadas, un montón de cuidados cacharritos, y lo más hermoso de todo, un vestidito de seda delicadamente adornado con lazos de colores, que colgaba de una percha ante los ojos de la pequeña Marie, de manera que podía verlo por todas partes y, en efecto, lo hacía repitiendo una y otra vez:

—¡Ay, qué vestidito más bonito..., más bonito... y yo, seguro que yo... ¿de verdad que me lo voy a poder poner?!

Entretanto Fritz, galopando y trotando alrededor de la mesa, había probado ya tres o cuatro veces el nuevo alazán que, en efecto, había encontrado atado a la mesa. Cada vez que desmontaba decía que era una bestia salvaje, que él ya lo domaría, e inspeccionaba el nuevo escuadrón de húsares, elegantemente vestidos de rojo y oro, que llevaban un montón de armas de plata y que montaban en unos caballos blancos tan resplandecientes que uno casi hubiera podido creer que eran de plata pura. Los niños, ya un poco más tranquilos, se disponían ahora a mirar los libros de estampas, abiertos de forma que podían verse al instante multitud de lindas flores y personas muy variopintas, incluso unos adorables niños jugando, pintados con tal naturalidad que parecía que estaban vivos y hablaban de verdad. En efecto, los niños se disponían a mirar esos maravillosos libros cuando volvió a sonar la campana. Sabían que ahora traería sus regalos el padrino Drosselmeier, y echaron a correr hacia la mesa que estaba junto a la pared. Rápidamente retiraron la sombrilla tras la que había estado oculto tanto tiempo. ¡Lo que allí vieron los niños...! Sobre un césped verde adornado con flores de muchos colores había un magnífico palacio con muchas ventanas de espejo y torres de oro. Se oyó un carrillón, puertas y ventanas se abrieron y pudo verse cómo unos caballeros y unas damas, muy pequeños, pero muy graciosos, tocados con sombreros de plumas y largos vestidos de cola, paseaban por las salas. En la sala principal, que parecía envuelta en fuego de tantas lucecitas que ardían en candelabros de plata, había unos niños bailando al son del carrillón con unos juboncitos y unas chaquetitas cortas. Un caballero con una capa de color esmeralda miraba a menudo por una ventana, hacía señas y volvía a desaparecer, igual que el mismo padrino Drosselmeier que, apenas más alto que el pulgar de papá, aparecía de vez en cuando por la puerta del palacio y volvía a meterse en su interior.

Con los brazos apoyados en la mesa, Fritz, que había estado observando el hermoso palacio y las figuritas que bailaban y paseaban, dijo entonces:

—¡Padrino Drosselmeier! ¡Déjame entrar en tu palacio!

El alto consejero judicial le indicó que eso era absolutamente imposible. Y tenía razón, porque era una tontería que Fritz pretendiera entrar en un palacio que, incluidas las torres de oro, no era más alto que él. Fritz también lo vio. Al cabo de un rato, como las damas y los caballeros seguían paseando de un lado a otro, los niños bailando, el hombre de color esmeralda asomándose por la misma ventana y el padrino Drosselmeier saliendo a la puerta, Fritz exclamó impaciente:

—Padrino Drosselmeier, ahora sal por la puerta de enfrente.

—Eso no puede ser, querido Fritzi —respondió el alto consejero judicial.

—Bueno —continuó diciendo Fritz—, entonces haz que el hombre de verde, que no deja de mirar por la ventana, vaya a pasear con los demás.

—Eso tampoco es posible —respondió una vez más el alto consejero judicial.

—Entonces que bajen los niños —exclamó Fritz—. Quiero verlos más de cerca.

—Nada de eso es posible —dijo enfadado el alto consejero judicial—, el mecanismo tiene que quedarse tal como se ha hecho.

—¿Cooómo? —preguntó Fritz alargando el tono—. ¿Que nada de eso es posible? Escucha, padrino Drosselmeier: si todas esas cositas tan elegantes de tu palacio no pueden hacer otra cosa más que siempre lo mismo, entonces no sirven para mucho y no me voy a molestar en preguntar por ellas en particular. No, son mucho mejores mis húsares, que tienen que maniobrar hacia delante, hacia detrás, como yo quiera, y no están encerrados en ninguna casa.

Y diciendo esto se apartó de un salto de la mesa de los regalos y ordenó a su escuadrón que, montados en sus caballos de plata, trotaran, ondearan sus banderas, atacaran y dispararan a voluntad.

También Marie se había apartado en silencio, pues también ella se había cansado de los paseos y los bailes de los muñequitos del palacio, solo que, como era muy educada y muy buena, no quería que se le notara tanto como a su hermano Fritz. El alto consejero judicial Drosselmeier les dijo muy enfadado a los padres:

—Una obra tan artística no es para niños sin juicio, voy a volver a empaquetarlo.

Pero la madre se acercó y le pidió que le mostrara el entramado interno y el magnífico engranaje, tan artificioso, gracias al cual los muñequitos se ponían en movimiento.

Entonces el consejero volvió a alegrarse y les regaló a los niños algunos muñecos muy bonitos, marrones, hombres y mujeres con rostros, manos y piernas dorados. Eran todos de Torún[2] y despedían un aroma tan dulce y agradable como el pan de especias, lo que alegró mucho a Fritz y a Marie. La hermana Luise, por deseo de su madre, se había puesto el lindo vestido que le habían regalado y estaba preciosa, pero Marie, cuando le dijeron que se pusiera ella también su vestido, dijo que prefería contemplarlo así un rato más. Se lo permitieron de buena gana.

[2] Se refiere a los famosos Thorner Figurenlebkuchen (galletas de especias de Torún), llamados así por la ciudad de Thorn, en en la antigua Prusia, de donde son originarios. Todos tienen el color marrón de la galleta y se producen en formas muy variadas, entre otras de personas.

El protegido

En realidad, si Marie no quería separarse de la mesa de los regalos era porque acababa de descubrir algo de lo que aún no se habían percatado. Al retirar los húsares de Fritz, que habían estado en formación muy cerca del árbol, había quedado a la vista un hombrecillo magnífico que, modesto y en silencio, estaba allí como esperando tranquilamente a que le tocara el turno. Sobre su figura había mucho que objetar, pues aun sin tener en cuenta que el torso, algo largo y fuerte, parecía no querer concordar con sus piernecillas, cortas y delgadas, la cabeza era también demasiado grande. Mucho de esto lo mejoraba la correcta vestimenta que permitía deducir que se trataba de un hombre culto y de buen gusto. Pues llevaba una linda chaquetita de húsar de un brillante color violeta con muchos cordones y botoncitos blancos, pantalones a juego y las botitas más lindas que jamás hayan calzado los pies de un estudiante, ni siquiera de un oficial. Estaban tan ajustadas a las delicadas piernecitas que parecían pintadas. No obstante, resultaba curioso que, con esa ropa, llevara colgada a la espalda una capa estrecha y pesada, que parecía de madera y se hubiera calado una gorrita de minero, pero Marie pensó que el padrino Drosselmeier también llevaba un batín horrible y se calaba una gorra espantosa. Marie también observó que el padrino Drosselmeier, por mucho que actuara con la misma delicadeza que el pequeño, nunca estaría tan guapo como él. Marie, según seguía contemplando al simpático hombrecillo, al que había cogido cariño a primera vista, fue percatándose de la bondad que asomaba a su rostro. Sus ojos verde claro, algo saltones, no expresaban más que amistad y bondad. Al hombre le sentaba bien una barba bien rasurada, de algodón blanco, que enmarcaba su barbilla, pues hacía resaltar aún más la dulce sonrisa de sus rojos labios.

—¡Ay! —exclamó finalmente Marie—. ¡Ay, papá querido! ¿De quién es ese adorable muñeco que hay allí bajo el árbol?

—¿Ese? —respondió el padre—. Ese, mi querida hija, va a tener que trabajar con gran habilidad para todos vosotros, tendrá que macharos las duras nueces y es tan de Luise como tuyo y de Fritz.

Y diciendo esto lo cogió con cuidado de la mesa y, al tiempo que levantaba la capa de madera, el hombrecillo abrió mucho mucho la boca y dejó ver dos filas de dientecillos blancos y afilados. Por indicación de su padre, Marie metió una nuez y, ¡crac!, el hombrecillo la abrió y las cáscaras cayeron, y el dulce fruto fue a parar a manos de Marie. Entonces todos, incluida Marie, supieron que el delicado hombrecillo procedía de la estirpe de los cascanueces y ejercía la profesión de sus antepasados. Empezó a dar gritos de alegría y el padre dijo:

—Querida Marie, como te gusta tanto el amigo Cascanueces, tú, en particular, te encargarás de cuidarlo y protegerlo, aunque, como he dicho, Luise y Fritz pueden utilizarlo con igual derecho que tú.

Marie lo cogió de inmediato y le hizo cascar algunas nueces, pero escogía las más pequeñas para que el hombrecillo no tuviera que abrir mucho la boca, cosa que, en el fondo, no le sentaba muy bien. Luise se unió a ella y también a esta tuvo que prestarle sus servicios el amigo Cascanueces, lo cual parecía hacer de buena gana, puesto que no dejaba de sonreír amablemente. Entretanto Fritz se había cansado de tanta instrucción y tanto cabalgar, y como oyera cascar las nueces entre tanta alegría, fue corriendo adonde estaban sus hermanas, riéndose de corazón del divertido hombrecillo que ahora, como Fritz también quería comer nueces, iba de mano en mano sin dejar de abrir y cerrar la boca. Fritz le metía siempre las nueces más grandes y más duras, así que de repente se oyó un «crac, crac» y tres dientecitos cayeron de la boca del cascanueces y toda la mandíbula inferior quedó suelta, colgando.

—¡Ay, mi pobre..., mi querido Cascanueces! —gritó Marie quitándoselo a Fritz de las manos.

—Pues vaya un tipo más tonto y más ridículo —dijo Fritz—. Quiere ser cascanueces y ni siquiera tiene una dentadura en condiciones... Seguro que no sabe nada de su oficio... ¡Dámelo, Marie! Va a cascarme las nueces aunque pierda los demás dientes, incluso toda la mandíbula. ¿Qué importa este inútil?

—No, no —gritó Marie entre sollozos—, no te lo doy, mi querido Cascanueces. ¡Mira lo triste que me observa y cómo me enseña su boca herida! Pero tú tienes el corazón muy duro..., pegas a tus caballos y ordenas que fusilen a tus soldados.

—Tiene que ser así, tú no lo entiendes —exclamó Fritz—, pero el cascanueces es tan mío como tuyo, así que trae aquí.

Marie empezó a llorar con fuerza y rápidamente envolvió al cascanueces enfermo en su pañuelito. Los padres entraron con el padrino Drosselmeier. Este, para gran pena de Marie, se puso del lado de Fritz. Pero el padre dijo:

—He dicho expresamente que el cascanueces está bajo la protección de Marie y como, por lo que veo, ahora la necesita, es ella la que puede disponer de él a voluntad sin que nadie le diga nada. Por cierto, me asombra mucho que Fritz siga exigiendo tareas a alguien herido en acto de servicio. Como buen militar debería saber de sobra que nunca se hace formar a los heridos.

Fritz estaba muy avergonzado y, sin preocuparse más ni de nueces ni de Cascanueces, se dirigió en sigilo al otro extremo de la mesa, donde sus húsares, tras haber dispuesto las avanzadillas correspondientes, se retiraron a su cuartel nocturno. Marie recogió los dientes que había perdido Cascanueces; alrededor de la mandíbula herida le había anudado un lindo lazo blanco que se había quitado del vestido y luego, incluso con más cuidado que antes, había envuelto en su pañuelo al pobre pequeño, que estaba muy pálido y asustado. Así lo sostenía en sus brazos, acunándolo como a un niño pequeño, mientras contemplaba las hermosas imágenes del nuevo libro de estampas que había ese día entre los otros muchos regalos. Se enfadó mucho, algo que no era propio de ella, cuando el padrino Drosselmeier empezó a reírse a carcajadas sin dejar de preguntar cómo podía tratar con tanta delicadeza a un tipejo tan feísimo como ese. Volvió a acordarse de aquella extraña comparación con Drosselmeier que había hecho al ver al pequeño por primera vez y dijo toda seria:

—¿Quién sabe, querido padrino, si tú no estarías tan guapo como mi querido Cascanueces si te arreglaras como él y llevaras unas botas tan lindas y relucientes?

Marie no sabía por qué sus padres se habían echado a reír a carcajadas ni porqué al alto consejero judicial se le había puesto la nariz roja y ya no se reía tanto como antes. Seguro que había algún motivo particular.