13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

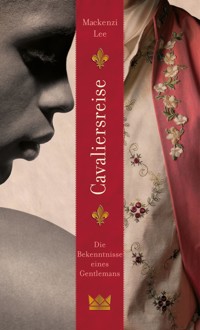

Die Bekenntnisse eines Gentlemans Gibt es ein abschreckenderes Beispiel für junge Bildungsreisende als Sir Henry Montague? Nach Montys Cavaliersreise wird der englische Adel seine Sprösslinge bestimmt nie wieder auf den Kontinent schicken. Irgendwie ist er immer in eine Tändelei verwickelt. Oder betrunken. Oder zur falschen Zeit am falschen Ort. Nackt! Kein gutes Vorbild für seine Reisegefährten, weder für seine kleine Schwester Felicity, noch für seinen Jugendfreund Percy. Doch Monty will keinen Augenblick vergeuden, denn bald heißt es zurück zum gestrengen Herrn Vater und die Standespflichten wahrnehmen. Montys Unbesonnenheit aber bringt sie alle in unvorhergesehene Schwierigkeit und bald sind Wegelagerer und Piraten sein geringstes Problem. Nicht zuletzt seine unausgesprochene und unerfüllte Liebe zu Percy. Noch nie war das 18. Jahrhundert so geistreich, verwegen und charmant.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Für Briana und BethL’amour peut soulever des montagnes.

Er schlenderte um Europa,Und las alle Laster auf christlichem Boden auf;[…]Sahe sich so gut in Bordellen, als Pallästen um;Spielte mit Ruhm Liebeshändel, und hurte mit Geist;Probirte alle hors-d’œuvres, definirte alle liqueurs,Trank mit Kenntnis, und aß mit großmüthiger Verwegenheit.ALEXANDER POPE, DUNKIADE

Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muß solid werden, er muß einen Begriff von Solidarität fassen, der ihm nie so lebendig ward.GOETHE, ITALIENISCHE REISE

Cheshire, England

17--

Eins

Am Tag des Aufbruchs zu unserer Cavaliersreise auf den Kontinent erwache ich neben Percy in meinem Bett. Im ersten Augenblick bin ich unsicher, ob wir beieinander oder miteinander geschlafen haben.

Percy trägt noch die Kleider vom gestrigen Abend, wiewohl weder im selben Zustand noch in derselben Anordnung wie zuvor, und die Laken mögen etwas zerwühlt sein, doch nichts deutet auf ein nächtliches Scharmützel hin. Daher scheint es, obgleich ich selbst nur einen Schuh und meine Weste trage – zudem mit der Knopfleiste hinten –, als hätten wir den Anstand gewahrt.

Das erleichtert mich in gewisser Weise, denn ich möchte nüchtern sein, wenn wir zum ersten Mal zusammen sind. Falls es dieses erste Mal je geben sollte. Was zurzeit immer weniger wahrscheinlich wird.

Percy wälzt sich grunzend auf die andere Seite, verfehlt mit einem Arm knapp meine Nase und schiebt seinen Kopf in meine Achselhöhle. Ohne aufzuwachen, zieht er fast die ganze Zudecke zu sich herüber. Sein Haar riecht nach Zigarrenrauch, und er hat einen faulen Atem, was ich ihm gewiss nicht verübeln darf. Dem Geschmack nach zu urteilen, der sich in meiner Kehle verbreitet – eine Mischung aus gepanschtem Gin und fremdartigem Parfüm –, dünste ich noch schlimmer.

Anderswo im Zimmer wird mit einem Ratsch ein Vorhang beiseitegezogen, und helles Tageslicht fällt mich an. Ich reiße die Hände vor das Gesicht. Percy erwacht mit einem heiseren Krächzen. Er versucht sich abzuwenden, stößt aber auf ein Hindernis, rollt trotzdem weiter und kommt auf meinem Bauch zu liegen. Meine Harnblase reagiert mit scharfen Protesten. Wir müssen außerordentlich viel getrunken haben, wenn es mich jetzt derart belastet. Dabei bin ich so stolz auf meine Gabe, mich besinnungslos zu betrinken und dennoch am nächsten Tag eine passable Figur abzugeben, vorausgesetzt, der Tag beginnt gegen frühen Abend.

Da wird mir klar, warum ich einerseits in solch kläglichem Zustand und andererseits noch betrunken bin: Es ist nicht meine übliche Zeit aufzustehen. Es ist früh am Vormittag, denn heute ist der Tag, an dem Percy und ich verreisen.

»Guten Morgen, Gentlemen«, sagt Sinclairs Stimme. Ich kann seinen Umriss vor dem Fenster ausmachen – er ist es, der das vermaledeite Licht hereingelassen hat. »Mylord«, fährt er fort und nickt mit dem Kopf zu mir herüber, »Eure Mutter hat mir aufgetragen, Euch zu wecken. Die Kutsche soll binnen einer Stunde fahren, und im Esszimmer warten Mr Powell und seine Gattin.«

Aus Percys Brust, unweit meines Nabels, dringt bei der Erwähnung seines Onkels und seiner Tante ein vage zustimmendes Geräusch, das keiner menschlichen Sprache zuzuordnen ist.

»Außerdem, Mylord, ist Euer Vater gestern Abend aus London zurückgekehrt«, sagt Sinclair zu mir. »Er wünscht Euch vor der Abfahrt zu sprechen.«

Weder Percy noch ich rühren uns von der Stelle. Nur der Schuh an meinem einen Fuß fällt mit einem hohlen Plonk auf den orientalischen Teppich vor dem Bett. »Vielleicht lasse ich die Herren besser erst einmal zu Sinnen kommen?«, schlägt Sinclair vor.

»Ja«, sagen wir wie aus einem Mund.

Sinclair geht, ich höre die Tür hinter ihm ins Schloss fallen. Vor dem Haus ist das Knirschen von Kutschrädern zu vernehmen, und die Knechte spannen unter viel Geschrei die Pferde an. Percy entfährt ein grausiges Stöhnen und ich muss unwillkürlich lachen.

»Was lachst du?« Er schlägt nach mir und trifft das Kissen.

»Du klingst wie ein Bär.«

»Und du riechst wie ein Schankhausboden.« Er lässt sich vom Bett hinuntergleiten, verfängt sich dabei im Laken und hängt schließlich kopfüber zu Boden, die Wange in den Teppich gedrückt. Sein Fuß bohrt sich mir in den Bauch, und zwar so tief unten, dass mir das Lachen prompt vergeht. »Nicht so stürmisch, mein Lieber!«

Der Drang, mich zu erleichtern, wird übermächtig, und ich greife, um mich aufzurichten, nach dem Bettvorhang. Etliche Ösen reißen. Wenn ich mich jetzt herabbeugen wollte, um den Nachttopf hervorzuholen, wäre eine jäh sich entleerende Blase die mildeste aller Konsequenzen, also reiße ich die Flügeltür zum Garten auf und pisse in die Hecke.

Als ich mich umdrehe, liegt Percy noch immer am Boden, die Füße im festen Griff der Laken. Sein Haar hat sich im Schlaf aus dem straff umwundenen Zopf gelöst und umgibt wie eine stürmische schwarze Wolke seinen Kopf. Ich schenke mir aus der Karaffe auf der Anrichte einen Sherry ein und leere ihn in zwei Schlucken. Gegen den Geschmack jenes Untiers, das mir nächtens in den Schlund gekrochen und darin verendet sein muss, kann das Getränk wenig ausrichten, doch wird ein leichter Rausch mir bestehen helfen, wenn meine Eltern mich verabschieden wollen. Und wenn ich etliche Tage mit Felicity im Wagen zubringen muss. Herrgott, gib mir Stärke.

»Wie sind wir gestern nach Hause gekommen?«, fragt Percy.

»Wo sind wir gestern gewesen? Nach der dritten Partie Piquet wird alles ein wenig nebulös.«

»Die Partie hast du gewonnen.«

»Ich bin mir nicht vollkommen sicher, ob ich die Partie gespielt habe. Wenn wir ehrlich sind, hatte ich ein paar Gläser getrunken.«

»Wenn wir ganz ehrlich sind, nicht nur ein paar.«

»So besoffen war ich nun auch nicht, oder?«

»Monty, du hast bei der Heimkehr versucht, deine Strümpfe vor den Schuhen auszuziehen.«

Ich schöpfe Wasser aus dem Bassin, das Sinclair gebracht hat, schütte es mir ins Gesicht und versetze mir ein paar Ohrfeigen, um mich leidlich in Form zu bringen. Hinter mir rollt Percy endlich ganz vom Bett herunter.

Ich winde mich aus meiner Weste und lasse sie zu Boden fallen. Percy schaut zu mir hoch und zeigt auf meinen Bauch. »Was hast du denn da Merkwürdiges?«

»Wo?« Ich sehe an mir herunter. Unterhalb meines Nabels klebt ein wenig rotes Rouge. »Na, sieh einer an.«

»Wie willst du erklären, wie das da hingekommen ist?«, fragt Percy grinsend. Ich spucke mir auf die Hand und versuche es abzuwischen.

»Ein Gentleman genießt und schweigt.«

»War es denn ein Gentleman?«

»Ehrlich, Percy, wenn ich’s noch wüsste, würde ich es dir sagen.« Ich nehme noch einen Schluck Sherry, dieses Mal direkt aus der Karaffe. Als ich sie zurückstelle, verfehle ich um ein Haar die Anrichte und setze sie kräftiger auf als gedacht. »Es ist fürwahr eine Last.«

»Was meinst du?«

»So ansehnlich zu sein. Die Leute können partout die Finger nicht von mir lassen.«

Percy lacht. »Armer Monty. Was für ein Kreuz.«

»Kreuz? Welches Kreuz?«

»Dass sich jeder auf der Stelle in dich verliebt.«

»Wer kann es ihnen verdenken? Ich würde mich auch auf der Stelle in mich verlieben.« Mein schönstes Schurkenlächeln drückt kleine Grübchen in meine Wangen.

»So hübsch und so bescheiden.« Percy rekelt sich auf dem Teppich, streckt die Arme lang aus und legt den Kopf in den Nacken, soweit es seine Schieflage erlaubt. Er spielt sich so selten in den Vordergrund, aber morgens ist er eine ganze verdammte Oper. »Bist du bereit für den großen Tag?«

»Vermutlich. Ich hatte mit den Vorbereitungen nicht viel zu tun, darum hat sich mein Vater gekümmert. Wenn nicht alles bereit wäre, würde er uns nicht fahren lassen.«

»Hat Felicity sich mit der Aussicht auf ihre Schule ausgesöhnt?«

»Ich habe nicht den Funken einer Ahnung, was in ihrem Dickkopf vor sich geht. Und mir ist schleierhaft, weshalb wir sie mitschleifen müssen.«

»Nur bis Marseille.«

»Nach zwei ganzen verdammten Monaten in Paris.«

»So lange wirst du deine Schwester wohl noch ertragen.«

Über unseren Köpfen fängt, von der Zimmerdecke kaum gedämpft, das Neugeborene zu schreien an. Prompt eilt die Amme zu ihm, sie klappert wie auf Pferdehufen über die Bodendielen.

Percy und ich heben die Augen zur Decke.

»Der Kobold ist erwacht«, murmele ich. Trotzdem es gedämpft wird, verschlimmert sein Geschrei das Hämmern in meinem Schädel.

»Du brichst ja geradezu in Jubel aus.«

Ich bin meinem kleinen Bruder in den vergangenen drei Monaten noch nicht oft begegnet, gerade genug, um mich darüber zu verwundern, dass er zum Ersten so runzelig aussieht wie eine in der Sommersonne vergessene Tomate und dass zum Zweiten jemand so Winziges mit so großer Treffsicherheit mein ganzes vermaledeites Leben ruinieren kann.

Ich schlürfe einen Tropfen Sherry von meinem Daumen ab. »Was für eine verdammte Landplage.«

»So eine Plage kann er doch wohl nicht sein, bei der Größe.« Percy hält die Hände kindsweit auseinander.

»Taucht wie aus dem Nichts einfach hier auf …«

»Aus dem Nichts solltest du besser nicht behaupten.«

»… schreit von morgens bis abends, bringt uns um den Schlaf und nimmt Platz weg.«

»Skandalös.«

»Du bist nicht gerade sehr mitfühlend.«

»Du lieferst mir auch wenig Gründe, es zu sein.«

Ich werfe mit einem Kopfkissen nach ihm, und weil er noch so träge ist, trifft es ihn mit voller Wucht am Kopf. Halbherzig erwidert er den Angriff, und ich lasse mich lachend bäuchlings auf die Bettstatt fallen. Ich rutsche an den Rand der Matratze und schaue von oben auf Percy herab.

Der hebt die Brauen. »So ernst auf einmal? Schmiedest du Pläne, den Kobold an fahrendes Volk zu verkaufen, damit sie ihn als einen der Ihren mit sich nehmen? Mit Felicity ist es dir misslungen, aber vielleicht hast du dieses Mal Glück.«

In Wahrheit sinne ich darüber nach, dass dieser zaushaarige, träge Morgen-Percy mir der liebste Percy ist. Und dass ich, wenn uns nur dieser eine gemeinsame Ausflug auf den Kontinent bleibt, ihn mit so vielen ähnlichen Augenblicken wie nur möglich anzufüllen gedenke. Das ganze Jahr, so sinniere ich, will ich ohne jeden Gedanken an die Jahre darauf zubringen, will mich nach Kräften besaufen, mich mit holden Mädchen vergnügen, welche fremde Sprachen sprechen, und morgens, wenn ich neben Percy erwache, das köstliche Herzklopfen erleben, das mich stets in seiner Gegenwart befällt.

Ich strecke eine Hand aus, um mit dem Ringfinger seine Lippen zu berühren. Am liebsten würde ich ihm zudem noch zublinzeln. Ich weiß, dass ich damit Gefahr liefe, zu weit zu gehen. Doch für derlei Subtilitäten dünkt mich das Leben zu kurz. Den Vorwitzigen lacht das Glück.

Und überhaupt – wenn Percy noch immer nicht weiß, was ich für ihn empfinde, so ist das schwerlich meine Schuld.

»Ich schmiede Pläne für unsere Cavaliersreise«, sage ich, »denn ich will keinen Augenblick davon vergeuden.«

Zwei

Im Esszimmer ist das Frühstück angerichtet, und das Personal hat sich bereits zurückgezogen. Durch die Draperien an den offenen Flügeltüren strömt mildes Morgenlicht und entlockt den Goldintarsien im Beschlagwerk einen satten, warmen Glanz.

Mutter sieht aus, als sei sie schon seit Stunden auf den Beinen. Sie trägt eine blaue Robe und hat ihr prachtvolles schwarzes Haar zu einem adretten Chignon gebunden. Mein eigenes ordne ich notdürftig mit den Fingern zu jenem charmant zerzausten Gesamteindruck, den ich üblicherweise anstrebe: wie frisch den Pfühlen entstiegen und doch ansehnlich. Mutter gegenüber sitzen Percys Onkel und Tante, schweigsam und mit reglosen Mienen. Es stehen genug Speisen für ein Regiment zwischen ihnen auf dem Tisch, aber Mutter begnügt sich mit einem gekochten Ei in einem Delfter Becher – seit der Kobold sie deformiert hat, kämpft sie tapfer um ihre frühere zarte Gestalt –, und Percys Pflegeeltern haben außer dem Kaffee nichts angerührt. Auch Percy und ich werden das Festmahl nicht spürbar dezimieren können: Meinem Magen mag ich derzeit nicht viel zumuten, und Percy isst seit mehr als einem Jahr kein Fleisch, als hätte er die Fastenzeit nie beendet. Es diene seiner Gesundheit, sagt er und ist doch weit häufiger unpässlich als ich. Wenn er keine überzeugenderen Gründe vorbringen kann, sage ich ihm immer, halte ich diese Selbstgeißelung für absurd.

Als wir eintreten, streckt Percys Tante ihrem Mündel die Hand entgegen. Sie und er ähneln in vielem seinem Vater – ihre feinen Züge und die schmale Nase gleichen denen auf seinen Porträts. Doch Percy hat dazu üppige schwarze Locken, die sich unter keine Perücke, in keinen Zopf und auch sonst in keine Mode fügen. Percy lebt schon von klein auf bei seinem Onkel und seiner Tante, seit der Zeit, da sein Vater von dem Gut der Familie auf Barbados zurückkehrte, im Gepäck eine französische Violine sowie einen Säugling mit sandelholzfarbener Haut, und kurz darauf an einem tropischen Fieber verschied. Ein Glück für Percy, dass die Powells sich seiner annahmen. Und ein Glück für mich, denn sonst wären wir einander nie begegnet. Selbst der Tod könnte nicht schlimmer sein als das.

Meine Mutter schaut zu uns auf und streicht sich über die Fältchen in den Augenwinkeln, als wolle sie ein Tischtuch glätten. »Und da sind ja auch unsere Gentlemen.«

»Guten Morgen, Mutter.«

Percy deutet eine Verneigung vor meiner Mutter an, als sei er nichts als ein normaler Gast. Lächerlich, wo ich ihn doch besser kenne, als wenn wir Geschwister wären. Und ihn zudem weit höher schätze.

Meine leibliche Schwester dagegen würdigt uns keines Blickes. Sie hat einen ihrer galanten Romane an ein kristallenes Marmeladenglas gelehnt, und eine Serviergabel hält die Seiten offen. »Das schlägt aufs Hirn, Felicity«, sage ich und lasse mich auf den Stuhl neben ihrem fallen.

»Nicht so sehr wie Gin«, antwortet sie.

Mein Vater ist noch nicht da, Gott sei’s gedankt.

»Felicity«, flüstert meine Mutter ihr eindringlich zu. »Ob du wohl bei Tisch die Brille absetzen könntest?«

»Ich brauche sie zum Lesen«, sagt Felicity und schaut noch immer nicht von ihrem Schundroman auf.

»Wir haben Gäste. Da ist es unhöflich zu lesen.«

Felicity leckt ihre Fingerspitze an, um die Seiten umzublättern. Mutter schaut stirnrunzelnd vor sich auf den Tisch. Ich nehme mir eine Scheibe Röstbrot und lehne mich zurück, um mich an ihrem Schlagabtausch zu ergötzen. Es ist immer schön, wenn Mutter Felicity piesackt und nicht mich.

Mutter streift Percys Familie mit einem raschen Blick – seine Tante untersucht gerade ein zigarrengroßes Brandloch in seinem Ärmel – und sagt leise zu mir: »Eins der Dienstmädchen hat ein Paar Hosen im Cembalo gefunden. Wenn ich nicht irre, waren es die, in denen du gestern Abend ausgegangen bist.«

»Das ist … rätselhaft«, sage ich und meine es ganz ehrlich: Ich dachte, ich hätte sie lange vor unserer Heimkehr verloren. Plötzlich steht mir wieder vor Augen, wie ich kurz vor Tagesanbruch hinter Percy durch den Salon gestolpert bin und meine Kleider rechts und links von mir verteilte. »Lag dort nicht zufällig auch ein Schuh?«

»Soll ich sie dir einpacken lassen?«

»Ich habe sicher genügend andere.«

»Du hättest dir anschauen sollen, was vorausgesandt wurde.«

»Wozu? Wenn etwas fehlt, kann ich danach schicken, und in Paris kleiden wir uns ohnedies neu ein.«

»Es macht mir Sorgen, deine guten Sachen in irgendeine fremde Pariser Unterkunft mit fremdem Personal zu senden.«

»Die Unterkunft hat Vater arrangiert. Beschwere dich bei ihm, wenn sie dir nicht zusagt.«

»Es sagt mir nur nicht zu, euch zwei Jungen ein Jahr lang allein in der Fremde zu wissen.«

»Das hätte dir wohl früher einfallen sollen als am Tag der Abreise.«

Mutter schürzt die Lippen und beschäftigt sich wieder mit dem gekochten Ei.

Als hätte ich ihn heraufbeschworen, erscheint plötzlich mein Vater in der Tür des Esszimmers. Mein Pulsschlag beschleunigt sich, und ich beiße rasch in das Röstbrot, als könne ich mich dahinter vor ihm verbergen. Sein goldbraunes Haar trägt er sorgsam zu einem Zopf zurückgekämmt, wie auch ich es zumindest versuchen könnte, würde mein Haarschopf nicht des Öfteren von begierigen Händen durchwühlt.

Mir ist gleich klar, dass er meinetwegen hier ist, doch erst einmal wendet er sich Mutter zu, um sie auf den Scheitel zu küssen, und schilt gleich darauf meine Schwester. »Nimm diese vermaledeite Brille ab, Felicity.«

»Ich brauche sie zum Lesen«, sagt sie.

»Bei Tisch wird nicht gelesen.«

»Vater …«

»Nimm sie ab, oder ich breche sie mittendurch. Henry, auf ein Wort.«

Bei dem Klang meines Taufnamens aus seinem Mund zucke ich doch wahrhaftig zusammen. Vater hat diesen Namen mit mir gemein, und wann immer er ihn ausspricht, ist ihm anzusehen, wie sehr ihn meine Taufe reut. Fast habe ich damit gerechnet, dass meine Eltern auch den Kobold Henry nennen würden, damit jemand den Namen trage, der sich seiner vielleicht noch als würdig erweist.

»Magst du nicht mit uns Frühstück halten?«, fragt Mutter. Sie nimmt eine seiner Hände, die er ihr auf die Schultern gelegt hat, und versucht ihn sanft auf einen Stuhl zu dirigieren, aber er entzieht sich ihr.

»Ich muss mit Henry sprechen.« Percys Onkel und Tante grüßt er mit einem angedeuteten Nicken – ihr Status rechtfertigt keine ausführlichere Begrüßung.

»Die Jungen reisen doch heute ab«, setzt Mutter nach.

»Das weiß ich. Warum sonst sollte ich mit Henry sprechen wollen?« Er richtet seinen finsteren Blick auf mich. »Und zwar jetzt, wenn es recht ist.«

Ich werfe meine Serviette auf den Tisch und folge ihm. Percy lächelt mir, als ich vorübergehe, mitleidig zu. Die kleine Ansammlung von Sommersprossen rechts und links seiner Nase gerät dabei in Bewegung. Ich versetze ihm einen freundlichen Stüber auf den Hinterkopf.

Vater geht mir voraus in sein Wohnzimmer. Die Fenster stehen offen, und die Spitzenvorhänge malen Schattenmuster in den Raum. Aus dem Garten weht der schwere Duft welker Frühlingsblumen. Vater setzt sich an den Tisch und ordnet einige darauf befindliche Papiere, bis ich mich frage, ob er arbeiten und mich wie einen Schwachsinnigen hier sitzen und zuschauen lassen will. Verstohlen strecke ich die Hand nach der Karaffe auf der Anrichte aus, doch als er »Henry« sagt, schrecke ich zurück.

»Ja, Herr Vater.«

»Du kennst wohl noch Herrn Lockwood?«

Erst jetzt fällt mir auf, dass ein gelehrt aussehender Mann am Kamin steht, ein Stutzer mit rotem Haar, roten Wangen und dem schütteren Ansatz eines Barts am Kinn. Ich war so sehr mit meinem Vater beschäftigt, dass ich den anderen gar nicht wahrgenommen habe.

Herr Lockwood verneigt sich knapp, wobei ihm gleichwohl fast die Brille von der Nase gleitet. »Ich bin sicher, Mylord, dass wir einander auf der Reise weit besser kennenlernen werden.«

Ich verspüre den Drang, mich auf seine Schnallenschuhe zu übergeben, reiße mich aber am Riemen. Einen Hofmeister habe ich nie gewollt, schon deshalb, weil mich nichts von alle dem, was so ein Begleiter seine Schützlinge lehren soll, im Mindesten interessiert. Zudem kann ich mich bestens selbst unterhalten, vor allem, wenn Percy bei mir ist.

Vater legt die Papiere auf seinem Schreibtisch in eine Ledermappe und reicht sie an Lockwood weiter. »Die Reisedokumente. Passierscheine, Kreditbürgschaften, Gesundheitszeugnisse, Empfehlungsschreiben an meine Bekanntschaften in Frankreich.«

Lockwood verstaut die Mappe in seinem Mantel, und Vater dreht sich zu mir um, einen Ellenbogen auf seinen Schreibtisch gestützt. Ich schiebe nervös die Hände unter meine Beine.

»Sitz gerade!«, herrscht er mich an. »Du bist so schon kümmerlich genug.«

Es fällt mir erschreckend schwer, ihm aufrecht in die Augen zu schauen. Als er die Stirn runzelt, wäre ich beinahe wieder in mich zusammengesackt.

»Was denkst du, worüber ich mit dir sprechen will?«, fragt er.

»Ich weiß es nicht, Herr.«

»Nun, dann rate.« Ich senke den Blick, obgleich ich weiß, dass ich damit einen Fehler begehe. »Schau mich an, wenn ich mit dir rede!«

Ich schaue auf und hefte meinen Blick auf einen Punkt oberhalb seiner Augen. »Wolltet Ihr über meine Cavaliersreise sprechen?«

Er hebt die Augen kaum merklich gen Himmel, gerade genug, dass ich mich fühle wie der letzte Einfaltspinsel. Zorn wallt in mir auf – wozu stellt er mir eine solche Frage, wenn er mich dann doch nur für die Antwort verspottet? –, doch ich schweige wohlweislich. Eine Strafpredigt braut sich über mir zusammen.

»Ich will sichergehen, dass du dir über die Bedeutung dieser Reise im Klaren bist. Es erscheint mir nach wie vor töricht, dir noch mehr Nachsicht entgegenzubringen, als wir es seit deinem Hinauswurf aus dem Eton-College ohnehin schon tun. Dennoch gewähre ich dir wider besseres Wissen noch genau dieses eine Jahr Zeit, deinen Lebenswandel zu ändern. Hast du das verstanden?«

»Ja, Herr Vater.«

»Herr Lockwood und ich haben darüber beraten, welche Maßnahmen zu treffen seien.«

»Maßnahmen?«, wiederhole ich und blicke zwischen den beiden Männern hin und her. Bis eben habe ich in dem Glauben gelebt, dieses Jahr sei dazu da, mich nach Belieben zu amüsieren, mit einem Hofmeister, der sich um Unterkunft, Verpflegung und dergleichen Unannehmlichkeiten kümmert und Percy und mich ansonsten gewähren lässt.

Herr Lockwood räuspert sich umständlich, tritt in den Lichtschein am Fenster und zieht sich sogleich schmerzlich blinzelnd wieder einen Schritt zurück. »Als Euer Hofmeister bin ich von Euren verehrten Eltern dazu angestellt, über Euer Wohl zu wachen, und diese Aufgabe gedenke ich sehr ernst zu nehmen. Euer Vater hat mich über Eure Lage in Kenntnis gesetzt, und daher wird es unter meiner Aufsicht kein Glücksspiel geben, nur wenig Tabak und keine Zigarren.«

Das klingt allmählich unerfreulich.

»Ferner keine Besuche in Lasterhöhlen«, fährt er fort, »noch überhaupt in zweifelhaften Etablissements. Keine Techtelmechtel, keine unziemlichen Annäherungen an das andere Geschlecht. Keine Unzucht. Keine Trägheit, vor allem kein übermäßig langer Schlaf.«

Jetzt klingt es, als wollte er den Katalog der sieben Todsünden herunterbeten, von der mir gleichgültigsten bis zur schönsten.

»Und schließlich«, sagt er, wie um den letzten Sargnagel einzuschlagen, »nur moderate Mengen geistiger Getränke.«

Dagegen will ich lauthals protestieren, doch dann fixiert mich mein Vater mit strengem Blick. »Ich vertraue in diesen Fragen gänzlich Herrn Lockwoods Urteilsvermögen«, sagt er. »Betrachte seine Anweisungen als meine.«

Genau das, was ich unterwegs brauche: ein Stellvertreter meines Vaters.

»Wenn wir beiden einander wiedersehen«, ergänzt dieser, »erwarte ich von dir strenge Selbstdisziplin, Charakterstärke und …« Er schielt kurz zu Lockwood hinüber und fragt sich offenbar, wie er das Folgende angemessen formulieren soll. »… zumindest ein gewisses Maß an Diskretion. Dieses ständige Heischen nach Aufmerksamkeit muss ein Ende haben, und du wirst mir bei der Verwaltung des Anwesens und der Wahrnehmung unserer Standespflichten zur Seite stehen.«

Lieber würde ich meine Augen mit dem Zuckerlöffel ausschaben und mich damit füttern lassen, doch es scheint mir nicht ratsam, das zu sagen.

»Euer Vater hat mit mir über die Reiseroute beraten«, sagt Lockwood, zieht ein Notierbuch aus der Tasche und starrt angestrengt darauf herab. »Den Sommer verbringen wir in Paris.«

»Dort leben Geschäftsgenossen von mir, denen du deine Aufwartung machen sollst«, unterbricht ihn mein Vater. »Bekanntschaften, die dir von Nutzen sein werden, wenn du erst unserem Anwesen vorstehst. Und du wirst unseren Freund, den Botschafter Lord Robert Worthington, und seine Gattin zum Ball auf Schloss Versailles begleiten. Mach mir ja keine Schande.«

»Wann hätte ich Euch jemals Schande gemacht?«, antworte ich leise.

Kaum habe ich es gesagt, kann ich förmlich hören, wie wir beide in unseren inneren Bibliotheken nach all den Gelegenheiten blättern, bei denen sich Vater meiner schämen musste. Es ist eine lange Liste. Keiner von uns beiden zitiert sie laut. Nicht solange Herr Lockwood im Raum ist.

Lockwood durchbricht ungelenk das eisige Schweigen, indem er einfach so tut, als fände es nicht statt. »Von Paris geht es weiter nach Marseille, wo Eure Schwester, Fräulein Montague, die Schule besuchen wird. Bis dorthin sind unsere Unterkünfte bereits arrangiert. Den Winter verbringen wir in Italien – ich habe Venedig, Florenz und Rom vorgeschlagen, und Euer Vater war damit einverstanden. Dann reisen wir nach Genf oder nach Berlin, je nach Wetterlage und nach den Straßenverhältnissen in den Alpen. Auf der Rückreise, im Frühsommer, holen wir Eure Schwester wieder ab, und ich begleite Euch beide nach Hause. Herr Newton wird sich derweil auf den Weg zu seiner Schule in Holland machen.«

Es wird allmählich heiß im Zimmer, und ich fühle den Trotz in mir aufsteigen. Vielleicht habe ich sogar das Recht, trotzig zu sein, wenn mein Vater mich so wenig herzlich verabschiedet und wenn ich ertragen muss, dass Percy nach Ablauf des Jahres in Holland studieren soll und ich zum ersten Mal in meinem Leben von ihm getrennt sein werde.

Doch dann bedenkt mich mein Vater mit einem eisharten Blick, und ich lasse den Kopf hängen. »Na schön.«

»Wie bitte?«

»Ja, Herr Vater.«

Vater faltet die Hände auf dem Schreibtisch und starrt mich an. Einen Augenblick verharren wir schweigend. Auf dem Hof schilt ein Lakai einen der Pferdeknechte. Eine Stute wiehert.

»Herr Lockwood«, sagt mein Vater. »Ich würde gern mit meinem Sohn unter vier Augen sprechen.«

Sogleich verkrampfen sich mir alle Muskeln in düsterer Vorahnung.

Lockwood macht auf dem Weg zur Tür noch einmal halt und klopft mir auf die Schulter, dass ich zusammenfahre. Ich hatte einen viel heftigeren Schlag erwartet, allerdings aus der anderen Richtung. »Das wird ein erbauliches Jahr, Mylord«, sagt er. »Euch erwarten lyrische Rezitationen, Symphoniekonzerte und die exquisitesten kulturellen Kleinode, die der Kontinent zu bieten hat. Ein kulturelles Erlebnis, das Euch für den Rest Eures Lebens prägen wird.«

Bei Gott, mit diesem Lockwood hat mir das Schicksal gleich schwallweise aufs Hemd gespien.

Als Lockwood die Tür hinter sich schließt, beugt Vater sich zu mir vor, und ich weiche unwillkürlich zurück, aber er greift nur nach der Karaffe auf der Anrichte und stellt sie außer Reichweite. Ich muss mich wirklich zusammennehmen.

»Das ist deine letzte Gelegenheit, Henry«, sagt er, und sein französischer Akzent wird dabei spürbar, wie immer, wenn er in Rage gerät. Das leichte Näseln ist schon immer ein Alarmzeichen gewesen. »Sobald du zurück bist, verwalten wir das Anwesen gemeinsam. Und in London wirst du die Pflichten eines Lords kennenlernen. Wenn du dafür nach dem Jahr nicht reif bist, brauchst du erst gar nicht zurückzukehren. Dann gibt es für dich in unserer Familie keinen Platz mehr, und ebenso wenig in unseren Finanzen. Dann bist du enterbt.«

Da ist sie, pünktlich wie immer: die Drohung, mich zu enterben. Und nach all den Jahren, in denen dieses Damoklesschwert schon knapp über meinem Scheitel baumelt – reiß dich am Riemen, hör auf zu trinken, lass dich nie mehr mit einem Jungen erwischen, sonst … –, wird uns beiden mit einem Mal klar, dass es diesmal Vaters voller Ernst ist. Denn noch vor wenigen Monaten war ich der Einzige, der als Stammhalter in Frage kam.

Im Obergeschoss beginnt der Kobold zu greinen.

»Hast du verstanden, Henry?«, bohrt Vater, und ich zwinge mich, ihm in die Augen zu sehen.

»Ja, Herr. Ich habe verstanden.«

Er seufzt. In seinem Gesicht zeigt sich die schmallippige Enttäuschung eines Mannes, der gerade ein schlecht getroffenes Porträt seiner selbst enthüllt. »Ich kann nur wünschen, dass du einmal ebenso einen Blutegel zum Sohn haben wirst. Alsdann, deine Kutsche wartet.«

Ich springe auf, um dem stickigen Zimmer schnellstmöglich zu entfliehen, doch kurz vor der Tür hält er mich zurück. »Eins noch«, sagt er. Ich drehe mich zögernd um, und er winkt mich noch einmal nah zu sich heran. So nah bei ihm spüre ich immer den Drang, mich wegzuducken. Vater schaut verstohlen zur Tür, durch die Lockwood schon längst verschwunden ist, und zischt mir zu: »Wenn mir nur eine Silbe davon zu Ohren kommt, dass du dich wieder mit Jungen einlässt, sei es auf Reisen oder nach deiner Rückkehr, enterbe ich dich. Unwiderruflich. Ohne weitere Unterredung.«

So weit seine väterlichen Abschiedsworte.

Im Freien scheint die Sonne noch immer wie mir zum Hohn. Es ist heiß und stickig, in der Ferne braut sich ein Unwetter zusammen. Kies knirscht unter den Hufen der angeschirrten, ungeduldigen Gäule.

Percy steht mit dem Rücken zu mir am Wagenschlag, was ich mir zur Gelegenheit nehme, ungeniert seinen Hintern zu betrachten. Nicht dass es ein besonders beachtenswerter Hintern wäre, aber er gehört zu Percy, und darum schenke ich ihm nur allzu gern Beachtung. Percy spricht mit einem der Träger, der das nicht vorausgesandte Gepäck in der Kutsche verstaut. »Das nehme ich besser selbst«, sagt er und streckt die Arme nach einem kleinen Koffer aus.

»Es ist Platz genug dafür, Herr.«

»Das weiß ich. Ich behalte es dennoch lieber bei mir.«

Der Träger fügt sich und gibt Percy den Geigenkasten, die einzige Hinterlassenschaft seines Vaters, die er prompt an die Brust drückt wie einen verloren geglaubten Freund.

»Sind deine Verwandten bereits gefahren?«, rufe ich und geselle mich zu meinem Freund.

»Es war ein nüchterner Abschied. Was wollte dein Vater von dir?«

»Ach, das Übliche. Dass ich nicht zu viele Herzen brechen soll.« Ich reibe mir die Schläfen. Ein übler Kopfschmerz beginnt sich mir im Schädel festzusetzen. »Herrgott, ist das hell. Wann fahren wir endlich?«

»Da kommen deine Mutter und Felicity.« Percy weist auf die Eingangstreppe, wo sich die beiden Frauen wie Scherenschnitte gegen die blendend helle Hauswand abzeichnen. »Du solltest dich wohl verabschieden.«

»Erst einen Kuss, das bringt Glück!«

Ich beuge mich zu ihm hin, aber Percy schiebt lachend den Geigenkasten zwischen uns. »Vergiss es, Monty!«

Ich gebe zu: Das schmerzt.

Felicity kneift in der Sonne die Augen zusammen und sieht dabei so missmutig und reizlos wie immer aus. Sie hat ihre Brille unter ihrer Reisekluft verborgen – Mutter mag es entgangen sein, aber ich sehe deutlich den Abdruck der Kette. Kaum fünfzehn ist sie und schon ganz die alte Jungfer.

»Ich bitte dich«, sagt Mutter zu ihr, aber Felicity starrt in die Sonne, als wolle sie lieber erblinden, als Ratschläge anzunehmen. »Lass mich keine Klagen von der Schule hören.«

Dass meine Schwester ein Mädchenpensionat besuchen wird, steht schon seit Monaten fest, doch Felicity macht noch immer ein Aufheben darum, als hätte sie nicht seit Jahr und Tag alles darangesetzt, sich noch schlimmer aufzuführen als ihr Bruder. Widersprüchlich, wie sie nun einmal ist, hat sie jahrelang darauf beharrt, eine Ausbildung haben zu wollen, und jetzt, da sie eine bekommt, weigert sie sich wie ein sturer Esel.

Mutter breitet die Arme aus. »Komm, lass dich küssen, Felicity.«

»Danke, ich verzichte«, antwortet ihre Tochter und geht die Treppen hinunter auf die Kutsche zu. Meine Mutter seufzt und lässt sie gehen. Dann wendet sie sich mir zu. »Vergiss nicht zu schreiben.«

»Natürlich nicht.«

»Und trink nicht zu viel.«

»Wie viel wäre denn genau zu viel?«

»Henry.« Meine Mutter seufzt noch einmal wie eben, als Felicity ihr den Rücken kehrte. Einen ihrer Was-sollen-wir-nur-mit-dir-machen-Seufzer, die ich nur zu genau kenne.

»Natürlich nicht, Mutter«, sage ich.

»Benimm dich, so gut es geht«, sagt sie. »Und quäle nicht deine Schwester.«

»Du verwechselst etwas, Mutter. Sie quält doch mich.«

»Sei ein Gentleman, Henry. Versuche es zumindest.« Sie gibt mir einen Kuss auf die Wange und tätschelt mir den Arm, wie man etwa einen Schoßhund tätschelt. Ihre Röcke rauschen, als sie die Treppe wieder erklimmt. Ich wende mich ab, beschirme die Augen gegen die Sonne und gehe zu meiner Kutsche.

Kaum bin ich eingestiegen, schließt ein Lakai den Wagenschlag. Percy hat den Geigenkasten auf seinen Knien platziert und spielt an den Schnallen herum. Felicity drückt sich in eine Ecke, als wollte sie so weit wie möglich von uns abrücken, und liest schon wieder.

Ich setze mich neben Percy und ziehe meine Tabakspfeife hervor.

Felicity verdreht die Augen, wie um das Innere ihres Schädels zu erkunden. »Also bitte, Bruder, wir haben noch nicht einmal die Grafschaft verlassen. Musst du jetzt schon rauchen?«

»Wie erquickend, mit dir zu reisen, Felicity.« Ich halte die Pfeife mit den Zähnen und suche nach meinem Feuerzeug. »Wie lange müssen wir dich doch gleich ertragen, bis wir dich in den Graben werfen dürfen?«

»Damit in der Kutsche mehr Platz für deinen Männer-Harem ist?«

Ich entgegne nichts mehr, und sie versenkt sich hochzufrieden wieder in ihr Buch.

Noch einmal öffnet sich der Wagenschlag und Herr Lockwood steigt zur Tür herein, stößt sich dabei die Stirn und lässt sich neben Felicity sinken. Sie drängt sich noch dichter an die andere Wagenwand.

»Wohlan denn, die Herren. Und die Dame.« Er poliert seine Augengläser und schenkt uns sein schönstes Lächeln. Es erinnert an das Grinsen eines peinlich berührten Haifischs. »Ich denke, wir sind so weit.«

Der Kutscher schnalzt mit der Zunge, und die Kutsche setzt sich mit einem Ruck in Bewegung. Percy schwankt und greift nach meinem Knie.

Und schon sind wir unterwegs.

Drei

Die große, tragische Liebesgeschichte zwischen Percy und mir ist genau genommen weder groß noch überhaupt eine richtige Liebesgeschichte, und tragisch ist nur ihre Einseitigkeit. Sie ist auch kein gewaltiges Epos, das bereits in meiner Kindheit begonnen hätte. Nur eine dieser ganz alltäglichen Geschichten, in denen zwei Menschen einander ihr Leben lang viel bedeuten, und dann wacht einer der beiden eines Morgens auf, und aus der Freundschaft ist ganz unverhofft das heftige Verlangen geworden, dem anderen die Zunge in den Hals zu schieben.

Wie ein langes, langsames Gleiten, gefolgt von einem plötzlichen Aufprall.

Aber ewig ist sie, diese Geschichte, auch ohne tragische Liebe. Percy gehört zu meinem Leben, seit ich denken kann. Mit ihm bin ich ausgeritten, habe gejagt, in der Sonne gedöst und die Gegend unsicher gemacht, kaum dass wir uns auf den Beinen halten konnten. All unsere ersten Male haben wir gemeinsam durchlebt – den ersten losen Zahn, den ersten Knochenbruch, den ersten Tag an einer Schule, auch die ersten Techtelmechtel mit den Mädchen (um die ich immer mehr Aufhebens gemacht habe als Percy). Und schließlich jenen Ostergottesdienst im Pfarrhaus unserer Gemeinde, bei dem wir beide zum ersten Mal betrunken waren, weil wir uns heimlich davor am Messwein gütlich taten. Wir waren gerade nüchtern genug, uns nichts anmerken lassen zu wollen, und doch so betrunken, dass es nicht zu übersehen war.

Selbst mein allererster Kuss hatte mit Percy zu tun, auch wenn es leider nicht er war, den ich küsste. Im Jahr meines dreizehnten Geburtstags gab mein Vater ein großes Weihnachtsfest, bei dem ich Richard Peele auf der Veranda küsste, und so schön dieser Kuss auch war, für einen ersten zumindest, schien er Richard Angst eingejagt zu haben, denn er erzählte sogleich seinen Eltern, unseren Freunden aus ganz Cheshire und jedem, der es hören wollte, ich sei zutiefst verdorben und hätte mich ihm aufgedrängt. Was nebenbei bemerkt nicht wahr ist, denn aufgedrängt habe ich mich niemandem, niemals. (Zudem möchte ich betonen, dass seither bei jedem unserer Tête-à-Têtes Richard Peele den Anfang gemacht hat. Ich habe mich lediglich bereitwillig zur Verfügung gestellt.) Mein Vater befahl mir, mich bei den Peeles zu entschuldigen, und hielt ihnen einen kleinen Vortrag über die Tollheiten der Jungen in diesem Alter – den er seither noch öfter halten durfte, nur dass der Part mit in diesem Alter immer schlechter passt –, und sobald die Peeles gegangen waren, schlug er mich so hart, dass ich Sterne sah.

Wochenlang begleiteten mich ein blaues Auge, ein dumpfes Schamgefühl und die Angst, alle meine Freunde gegen mich aufgebracht zu haben, ohne etwas dafür zu können. Überall wurde ich schief angesehen oder bekam abfällige Bemerkungen zu hören. Doch als ich bald darauf mit anderen Jungen Billard spielte, zog Percy Richard den Queue so über die Wange, dass dem Letzteren ein Zahn ausbrach. Percy entschuldigte sich, als sei es ein Versehen gewesen, doch jeder begriff, dass es aus Rache geschehen war. Percy hatte mich gerächt, als alle anderen mir kaum noch in die Augen sahen.

Percy ist mir also schon immer nah gewesen, noch bevor ich so heftig von Amors Pfeil getroffen wurde, dass der Widerhall im ganzen Haus zu hören war. Erst seit kurzem reicht eine zufällige Berührung unserer Knie unter einem Tisch, dass mir beinahe die Sinne schwinden. Eine kleine Verschiebung der Attraktionskräfte, und schon purzeln die Sternbilder durcheinander, taumeln die Planeten aus ihren Bahnen, und ich selbst irre ohne Richtung und Ziel durch die Wüstenei einer Liebe zu meinem lebenslangen besten Freund.

Sollte ganz England in den Fluten versinken, und ich hätte im Boot nur noch Platz für einen einzigen Menschen, so würde ich Percy wählen. Und wäre er schon ertrunken, dann hätte ich wenig Lust, irgendjemand anderen zu retten. Ich hätte ja selbst keinen Grund mehr, am Leben zu sein. Vielleicht würde ich mich dennoch nach Frankreich treiben lassen, denn nach allem, was ich noch von einem Ausflug mit meiner Familie während meiner Kindheit weiß, gibt es in Frankreich hübsche Frauen. Hübsche Jungen sicher auch, und zwar in modisch engen Hosen, doch damals, mit elf, hatte ich noch keine klare Haltung dazu.

Alles das stelle ich mir vor, während wir die Meerenge nach Calais überqueren – Percy und mich und wie England hinter uns versinkt, dazu die Franzosen mit den engen Hosen, und bei Gott, ich kann es kaum erwarten, in Paris zu sein. Zudem bin ich ein wenig betrunken. Bei unserem Aufbruch in Dover habe ich aus einer Schenke eine Flasche Gin mitgenommen, die Percy und ich uns nun hin und her reichen. Ein paar Schlucke sind noch übrig.

Felicity habe ich seit der Abfahrt nicht zu Gesicht bekommen. Auch Lockwood hat bisher eher durch Abwesenheit geglänzt – in Dover war er von dem Gepäck, den Grenzformalitäten und dem Voraussenden von Briefen in Anspruch genommen. Und die Zeit auf See bringt unser Hofmeister damit zu, kontemplativ über die Reling zu speien, Percy und ich hingegen damit, uns von ihm fernzuhalten, und so verläuft die Überfahrt in schönster Harmonie.

Jenseits der Reling unseres Postschiffs verschwimmen Wasser und Himmel zu demselben kränklichen Grau, doch allmählich erglimmen im Nebel die Lichter des nahen Hafens und schmücken die noch unsichtbare Küste wie goldene Kettenglieder. Percy und ich lassen uns am Bug Schulter an Schulter von den Wellen beuteln und stoßen hin und wieder aneinander. Wenn große Brecher kommen und Percy bedenklich schwankt, nutze ich die Gelegenheit, ihn zu ergreifen und aufzurichten. Ich bin ein wahrer Meister darin geworden, ihn so oft als möglich unverfänglich zu berühren.

Zum ersten Mal seit der Abreise sind wir zwei miteinander allein, und so kann ich Percy endlich von all den tyrannischen Beschränkungen erzählen, die Lockwood und Vater uns auferlegen wollen. Percy stützt seine zwei Fäuste auf die Reling, lässt sein Kinn darauf ruhen und hört mir zu. Als ich fertig bin, reicht er mir wortlos die Schnapsflasche. Ich greife danach und will sie leeren, doch Percy ist mir längst zuvorgekommen. »Du Hund!«

Er lacht, und ich schleudere die Flasche ins Wasser, wo sie dümpelt, bis der Bug des Postschiffs sie in die Tiefe zieht.

»Wie konnten wir nur an den einzigen Hofmeister geraten, der den ganzen Sinn und Zweck einer Cavaliersreise nicht begreift?«

»Den Sinn und Zweck? Der da wäre?«

»Starke Getränke und schwache Weiber!«

»Und nun gibt es stattdessen wässrigen Wein und Solisten-Schäferstündchen.«

»Wogegen ja nichts zu sagen wäre. Hätte Gott der Herr nicht gewollt, dass wir Männer Hand an uns legen, er hätte uns mit Klauen erschaffen. Dennoch bin ich wenig erpicht darauf, von jetzt bis September mein eigener Gespiele zu sein. Diese Reise wird eine Katastrophe!« Ich schaue zu ihm hin, in der Hoffnung, meine Verzweiflung in seiner Miene gespiegelt zu sehen – ich hatte geglaubt, alle seien sich einig, dass er und ich noch ein Jahr lang tun dürften, was immer uns beliebte, bis er dann auf die Schule ginge und ich ins Wasser, mit Steinen in den Rocktaschen –, doch Percys Blick wirkt erschreckend zufrieden. »Augenblick mal, freust du dich etwa?«

»Ich … nein, ich freue mich nicht.« Er schenkt mir ein Lächeln, das wohl eine Entschuldigung sein soll und stattdessen vor Vorfreude nur so strahlt.

»Nein, nein, nein! Du stehst doch auf meiner Seite! Lockwood ist ein nichtswürdiger Tyrann! Lass dich ja nicht davon betören, dass er dir Poesie und Konzerte verspricht und … beim Teufel, wird man mich etwa bis zum Ende der Reise mit Musik traktieren?«

»Ganz gewiss sogar. Und wenn du eines noch mehr hassen wirst, als den von Lockwood ausgewählten Kompositionen zu lauschen, dann dies: dass ich über dieselben Kompositionen werde reden wollen, und zwar ausgiebig. Stundenlang.«

»Wie kannst du nur!«

»Um es auf die Spitze zu treiben, werde ich mit Lockwood darüber reden. Du wirst mit anhören müssen, wie er und ich über Themen wie Chromatik, Kontrapunktik oder Kadenzen fachsimpeln.«

»Et tu, Percy?«

»Na so was, du sprichst Latein! Dann war die Ausbildung in Eton also doch nicht ganz für die Katz.«

»Das war Latein und Geschichte zusammen. Ich bin zuhöchst gebildet.« Ich sehe ihn an – das heißt, ich sehe zu ihm auf. Percy ist groß, und ich selbst, um es so zu sagen, von abnormem Langwuchs verschont geblieben. Es gab Zeiten, in denen wir gleich groß waren, aber die sind längst vorüber. Inzwischen überragt er mich um ein gutes Stück. Das tun die meisten Männer und gelegentlich auch eine Frau – selbst Felicity ist beinahe so groß wie ich, und das quält mich entsetzlich.

Percy richtet meinen vom Wind verwehten Kragen. Einen Augenblick lang streift seine Hand meine nackte Haut. »Was hast du denn von der Reise erwartet? Nur Glücksspiel und Freudenhäuser, monatelang? Irgendwann wird es langweilig, glaube mir. Unzucht mit Wildfremden in düsteren Gassen verliert mit der Zeit ihren Reiz.«

»Ich dachte eben, es drehte sich alles um uns beide.«

»Bei der Unzucht in den düsteren Gassen?«

»Nein, du Dummkopf, sondern dass wir … eben zusammen tun könnten, was wir wollten.« Meine Meinung zu sagen, ohne all meine Gefühle zu verraten, kommt mir allmählich vor wie ein komplizierter Gesellschaftstanz. »Du und ich.«

»Das werden wir.«

»Schon, aber es ist das letzte Jahr, bevor du Jurisprudenz studierst und ich an Vaters Seite arbeiten soll und wir weniger Zeit miteinander haben werden.«

»Ach, ja, die Jurisprudenz«, sagt Percy. Er wendet den Blick zum Horizont, und eine vorwitzige Windbö löst ihm ein paar Strähnen aus dem samtenen Zopfband. Seit Monaten spricht er davon, sein Haar zu scheren, damit es unter eine Perücke passt, doch ich drohe ihn zu erschlagen, wenn er es wagen sollte, weil mir sein unbezähmbarer Haarschopf derartig gut gefällt.

Um seine Aufmerksamkeit zu heischen, lasse ich die Stirn auf seine Schulter sinken und stöhne theatralisch auf. »Und dann kommt Lockwood mit seinem vermaledeiten Kulturprogramm und macht uns alles zunichte!«

Percy wickelt sich eine meiner Haarsträhnen um den Finger und lächelt verschmitzt. Das Herz schlägt mir so heftig in der Brust, dass mir der Atem stockt. Es ist ungerecht: Ich weiß immer, ob jemand mir schöne Augen machen will, außer bei Percy, denn wir waren einander schon immer körperlich recht nah. Unmöglich, ihn nach so langer Zeit um mehr Abstand zu bitten, denn dann müsste ich ja zugeben, was mich quält. Soll ich etwa sagen: Ach, Percy, könntest du mich bitte nicht mehr so oft anfassen wie bislang, weil jede Berührung mir einen Dolch ins Herz treibt? Zudem würde ich ja weit lieber sagen: Könntest du mich bitte weiterhin so oft anfassen, meinethalben sogar noch öfter, und wo wir schon dabei sind, auch deine Kleider ablegen und mit mir in die Pfühle steigen? Eins ist so unsagbar wie das andere.

Percy zieht an meinen Haaren. »Ich weiß, wie wir das Beste daraus machen können. Wir tun so, als wären wir Piraten …«

»Das gefällt mir!«

»… die eine Stadt überrennen und all ihr Gold plündern wollen. So wie damals.«

»Wie war gleich dein Piratenname?«

»Kapitän Zwiezahn der Grausame.«

»Zwiezahn. Sehr imposant.«

»Ich war sechs Jahre alt und hatte nicht viel mehr als zwei Zähne. Außerdem bin ich Kapitän, bitte sehr! Kapitän Zwiezahn. Der Grausame.«

»Verzeiht mir, Kapitän.«

»Noch immer so aufsässig, wie? Ich sollte Euch kielholen lassen.«

Unser Postschiff dümpelt weiter gegen Frankreich hin, während Percy und ich reden, dann wieder schweigen und dann wieder miteinander lachen. Nicht zum ersten Mal fällt mir auf, wie wunderbar einfach der Umgang mit Percy ist, mit dem ich ebenso gut schweigen wie mich unterhalten kann. Zumindest war er wunderbar einfach, bis ich anfing, jedes Mal in Ekstase zu geraten, wenn er beim Lächeln den Kopf schief legte.

Noch immer stehen wir am Bug, als das Signal zum Anlegen ertönt. Passagiere wagen sich aus den Kabinen und sammeln sich an der Reling wie Nachtfalter, die sich zu den Lichtern der nahen Küste hingezogen fühlen. Im Schein der gelblichen Lampen erglänzen die dunklen Wellen wie Katzengold.

Percy legt mir die Hände auf die Schultern und lässt sein Kinn auf meinem Scheitel ruhen. So schauen wir dem Hafen entgegen. »Wusstest du schon …«, beginnt er.

»Ach, spielen wir das Wusstest-du-schon-Spiel?«

»Wusstest du schon, dass dieses Jahr mitnichten schrecklich wird?«

»Daran kann ich nicht glauben.«

»So ist es aber«, sagt Percy. »Denn wir verbringen ein Jahr auf dem Kontinent, du und ich, und das können uns selbst Lockwood und dein Vater im Verein nicht zunichtemachen. Ganz sicher nicht.«

Als ich zu ihm aufschaue, legt er wieder auf diese gewisse Weise den Kopf ein wenig schief, und es ist so berückend, dass ich sekundenlang meinen eigenen Namen nicht mehr weiß.

»Frankreich voraus, Kapitän«, sage ich.

»Klar zum Entern«, sagt Percy.

Paris, Frankreich

Vier

Nach einem ersten Monat in Paris beginnen all die biblischen Märtyrertode, die wir Tag für Tag in endlosen Privatsammlungen besehen, einen gewissen Reiz auf mich auszuüben.

Ein fades Schrecknis türmt sich auf das andere. Lockwood ist schlimmer noch als von mir erwartet. Es beginnt schon damit, dass wir nicht ausschlafen dürfen, was mir die Kraft raubt, ganze Nächte mit Percy aufzubleiben, wie ich es am liebsten täte. Mein Leben lang habe ich dem Diktum angehangen, ein Mann solle nie zwei siebte Stunden an einem Tag erleben. Doch nun hetzt mir Lockwood morgens zur Unzeit Sinclair auf den Hals. Ich werde unsanft geweckt, adrett angekleidet und in das Speisezimmer unserer Pariser Unterkunft gedrängt, wo man Benimm von mir erwartet – weder darf ich den Kopf in das Rührei sinken lassen noch meinem Hofmeister das Besteck in die Visage rammen.

Des Nachmittags lassen wir meist Felicity im Haus zurück und gehen aus, mal zu gesellschaftlichen Zusammenkünften und mal nur, um bei langen, ziellosen Wanderungen das Flair der Stadt in uns aufzunehmen, wie Lockwood es nennt. Paris ist ein Dreckpfuhl, in dem es von Menschen und Fuhrwerken wimmelt wie nirgendwo sonst. Doppelt so viele Kutschen, Karren und Sänften tummeln sich hier wie in den Londoner Straßen, und nennenswerte Gehsteige gibt es nicht. Auch die Gebäude sind hier höher als in London, die Straßen dazwischen enger und das Mauerwerk rau und schmutzig. Die Menschen leeren ihre Nachttöpfe aus den Fenstern und füllen die Gossen mit stinkendem Morast. Hünenhafte Hunde streunen frei darin umher.

Lockwood findet das alles geradezu bezaubernd.

Immer wieder schleift er uns in Lesungen und Konzerte und sogar in die vermaledeite Oper – nicht ins Theater allerdings, das er für eine Brutstätte der Sodomiten und eitlen Gecken hält und das mir sicher weit besser gefallen würde. Die Galerien erscheinen mir bald alle gleich – selbst der Louvre-Palast, in dem die Familie des Monarchen beim Umzug nach Versailles ihre Sammlung zurückgelassen hat, kann mich nicht lange faszinieren. Vor allem sind die Sammler mir zuwider – viele von ihnen sind Freunde meines Vaters, alle aber reiche Männer und damit mehr oder weniger sein Ebenbild. Mit ihnen Konversation treiben zu müssen macht mich nervös; jeden Augenblick erwarte ich eine Strafe, wenn mir im Gespräch ein Fehler unterläuft.

Jedoch scheinen meine Reisegefährten all diese Kunstwerke, diese Sehenswürdigkeiten und die Kultur zu genießen, und ich frage mich zuweilen, ob ich nur zu dumm bin, um es ihnen gleichzutun.

Nach drei Wochen können Percy und ich endlich ausgehen – seit Jahren bin ich nicht mehr so lange am Stück abends im Haus geblieben. Lockwood hat den Besuch eines Vortrags für uns vorgesehen. Dessen Thema, Die synthetische Panazee – ein neues Investigationsfeld der Alchemie, klingt so aufregend wie Serviettenzählen. Wir ersparen uns die Tortur, indem Percy ab dem Nachmittag Kopfschmerzen vorschützt und ich vorschütze, ihm beistehen zu müssen.

Während draußen der verdreckte Himmel in allen Farben eines Blutergusses strahlt, nehmen wir nacheinander unser Abendessen. Percy und ich speisen in seinem Zimmer, lümmeln uns zusammen auf dem Bett herum und faulenzen, und ich verlasse den Raum nur einmal, um bei der Dienerschaft etwas Whiskey gegen seine Schmerzen einzufordern. Die Lichter sind noch nicht angezündet, und die Flure sind so düster, dass ich fast mit Felicity zusammengestoßen wäre. Sie trägt eine schlichte Jacke, die Kapuze wie ein Räuber ins Gesicht gezogen, und schleicht mit ihren Schuhen in der Hand in Richtung Tür.

Ich habe mich selbst oft genug davongestohlen, um zu wissen, was sie im Schilde führt.

Felicity erschrickt, als sie mich sieht, und presst sich die Schuhe an die Brust. »Was machst du hier?«, zischt sie mir zu.

»Dasselbe könnte ich dich fragen«, antworte ich weit weniger leise, und sie bedeutet mir ängstlich, mich zu mäßigen. Man hört Lockwood im Wohnzimmer sich räuspern. »Versuchst du etwa auszukneifen?«

»Bitte sage es niemandem!«

»Triffst du dich mit einem Jungen? Oder gar mit einem Mann? Oder verwandelst du dich nachts in eines dieser Tanzmädchen mit den roten Strumpfbändern?«

»Wenn du Lockwood auch nur ein Wort verrätst, sage ich ihm, dass du jene Flasche Portwein getrunken hast, die er seit einer Woche vermisst.«

Diesmal bin ich es, der das Gesicht verzieht. Felicity verschränkt ihre Arme vor der Brust und ich die meinen, und wir starren einander im Halbdunkel an. Erpressung ist immer verdammenswert, aber umso schmerzhafter, wenn die eigene jüngere Schwester einen damit bezwingt.

»Na schön. Ich sage nichts«, flüstere ich schließlich.

Felicity lächelt maliziös. »Entzückend! Und jetzt sei ein guter Junge und lenke Lockwood ein wenig ab, damit er den Türriegel nicht hört. Bitte ihn am besten um einen Vortrag zur hochgotischen Architektur.«

»Sie werden dich von der Schule werfen, wenn du dich dort so aufführst wie jetzt.«

»Nun, in Eton hat es Jahre gedauert, bis man dir auf die Schliche gekommen ist, und ich bin weit klüger als du, also mache ich mir darum keine Sorgen.« Sie lächelt wieder, und ich fühle mich in unsere Kindertage zurückversetzt: Ich würde sie gern recht fest an den Haaren reißen. »Einen schönen Abend«, sagt sie und schleicht auf Strümpfen in Richtung Tür.

Lockwood hat es sich in einem Sessel bequem gemacht und trägt einen Hausmantel über seiner Weste. Als er zu mir aufblickt, runzelt er sogleich die Stirn, als sei allein schon mein Anblick besorgniserregend. »Guten Abend, Mylord. Kann ich Euch mit etwas dienen?«

Ich höre draußen auf dem Gang den Türriegel einschnappen.

Wenn Felicity schon ausgeht, sollten Percy und ich ihr nicht nachstehen, beschließe ich. »Wir werden doch noch den Vortrag besuchen«, sage ich.

»Ah. Ach, tatsächlich?« Lockwood richtet sich auf. »Alle beide?«

»Ganz recht«, sage ich und entschuldige mich im Stillen bei Percy, für den Fall, dass seine Kopfschmerzen doch keine Erfindung waren. »Wir können eine Mietkutsche nach Montparnasse nehmen, daher brauchen wir keine Begleitung. Ihr seid ja schon zur Nacht gekleidet. Und dann können wir gleich dort das Nachtmahl einnehmen. Ihr braucht also nicht auf uns zu warten.«

Und wahrhaftig, gebenedeit sei sein Flaumbart – Lockwood glaubt so fest an den segensreichen Einfluss unserer Bildungsreise, dass er meine Lüge willig schluckt.

So sehr gelogen habe ich auch gar nicht – wir nehmen tatsächlich eine Kutsche nach Montparnasse und nehmen tatsächlich dortselbst unser Nachtmahl ein. Es besteht aus einem Humpen gepanschten Biers, das wir im Stehen an einem Boxring in einer verrauchten Spelunke zu uns nehmen, und reichlich Branntwein in dem Varietétheater, das wir anschließend besuchen.

Das Boxen habe ich mir ausgesucht und Percy das Theater – da seine Kopfschmerzen durchaus echt waren, ist er nur unter der Bedingung mit mir ausgegangen, dass wir eine Hälfte des Abends an einem Ort verbringen, wo man sich unterhalten kann, ohne zu schreien. Und doch geht es in dem überfüllten Saal beinahe so laut zu wie in der Spelunke. Die Wände sind mit Samt und Goldborten dekoriert, und ein Deckengemälde stellt grazile junge Frauen dar, die sich nackt zwischen wattigen Wolken tummeln, von Putten umschwirrt, die vermutlich nur im Bild sind, um der Darstellung Kunstcharakter zu verleihen. Auf den Tischen verströmen rote gläserne Kerzenleuchter ein gedämpftes Licht.

Mit unseren Wettgewinnen erkaufen wir Plätze in einer der obersten Logen und schauen durch den Pfeifenrauch auf die versammelten Menschen. In manchen Logen spielt man Pharo und Backgammon, und im Parkett gibt es Tischrunden für Piquet und Kartenlotterie, doch Percy und ich bleiben unter uns. Bei all den Menschen ist es mörderisch heiß im Saal, und die Loge ist abgeschieden genug, dass wir uns in Hemdsärmeln auf den Sitzen lümmeln.

Bis zur Pause haben wir gut und gern eine schottische Pinte Schnaps zwischen uns aufgeteilt. Percy hat mehr als üblich mitgehalten und ist ungemein heiter, und auch ich spüre, wie seine Nähe und der Whiskey mich übermütig machen.

Percy beugt sich zu mir herüber und lehnt sich mit dem Kinn auf meine Schulter. Sein Fuß, mit dem er im Takt wippt, streift meine Wade. »Gefällt dir die Musik?«

Ich nehme sein Ohr zwischen die Zähne – eigentlich will ich mich nur zu ihm hinbeugen, gerate aber ins Wanken und mache dann eben das Beste daraus –, und Percy jault auf. »Nein, aber dir«, sage ich.

Musik gehört nicht zu den Künsten, die mir etwas bedeuten, aber Percy sieht in dem Moment so glücklich aus, dass auch mir vor Glück, mit ihm hier zu sein, beinahe die Knie weich werden. Doch schon fällt mir wieder ein, dass die Stunden gezählt sind, die uns noch zusammen bleiben. Unsere Reise erscheint mir mit einem Mal entsetzlich kurz.

Einen Augenblick spiele ich mit dem Gedanken, nach Ablauf des Jahres nicht nach Hause zurückzukehren. Mit Percy nach Holland durchzubrennen. Oder überhaupt aus meinem Leben zu fliehen. Doch dann hätte ich nichts mehr: kein Geld und keins der nötigen Talente, um welches zu verdienen. Ich bin vollkommen unfähig, mir eine eigene Existenz aufzubauen, so grässlich die mir zugedachte auch sein mag. So bleibe ich an meinen Vater gekettet, und für eigene Wünsche bleibt kein Raum.

Und selbst wenn – was würdest du dir wünschen?, fragt eine leise Stimme in meinem Hinterkopf.

Ich weiß keine Antwort, und das macht mir einen Augenblick lang eine Heidenangst. Ich gerate ins Schwimmen, finde keinen Halt.

Was willst du?

Die Musikanten ziehen sich zur Pause zurück. Ein junger Mann betritt die Bühne und gibt Poesie zum Besten. In der Menge werden Buhrufe laut. Als ich mich ihnen anschließe, stößt Percy mich an. »Nicht doch!«

»Er verdient es nicht anders.«

»Warum denn? Er ist nur ein armer Poet.«

»Eben darum. Poesie ist die erbärmlichste aller Künste.« Ich will die Füße auf dem Tisch ablegen, schätze aber die Entfernung falsch ein und kralle mich noch gerade eben mit den Zehen an der Kante fest. Die halb leeren Gläser wanken. »Kein Wunder, dass sich die Schreiberlinge alle selbst entleiben.«

»Es ist eben keine leichte Kunst.«

»Oh, doch. Pass mal auf.« Ich versetze ihm einen Klaps auf den Hinterkopf, damit Percy mir aufmerksam zuhört. »Ich besinge dich jetzt in einem Limerick. Kennt ihr alle den jungen Herrn Percy?« Schon stocke ich. »Der … Verdammt, auf Percy reimt sich nichts.«

»Ach, und ich dachte, es sei leicht?«

»Plercy? Ist das nicht eine Stadt?«

Percy nippt an seinem Whiskey, stellt das Glas ab und dichtet: »Ich kenn einen jungen Filou / Der nennt sich Henry Montague.«

»Aber das ist ungerecht. Auf meinen Namen reimt sich alles Mögliche: Wozu, Schuh, Dessous …«

»Er trinkt Unmengen Wein / Und muss dennoch nie spei’n.« Percy legt eine dramatische Pause ein. »Und ist leicht vier Zoll länger als du!«

Ich schüttele mich vor Lachen. Percy grinst hochzufrieden. Es gibt nichts Schöneres als solche Vulgaritäten aus Percys Mund. Kaum jemand würde es diesem schweigsamen, höflichen Jungen zutrauen, doch er hat mir schon Dinge zugeflüstert, die hätten selbst einem Matrosen die Schamesröte ins Gesicht getrieben.

»Ach, Percy, wie bezaubernd! Danke.«

»Bitte sehr.«

»Das sage ich sogleich an Lockwood weiter.«

Er richtet sich auf. »Untersteh dich!«

»Zumindest halte ich es für die Nachwelt fest.«

»Ich rede nie wieder mit dir, wenn …«

»Und heute Nacht werde ich diese holden Verse noch beim Einschlafen auf den Lippen tragen.«

Er tritt gegen meinen Stuhl, dass ich fast auf dem Boden lande. »Du Esel.«

Ich lache wieder oder kichere vielmehr, betrunken, wie ich bin. »Dichte noch einen!«

Percy lächelt verschmitzt und stützt in grüblerischer Pose die Ellenbogen auf die Knie. »Monty riecht aus dem Mund beschissen«, hebt er an.

»Der gefällt mir aber weniger als der erste.«

»Ist laut Lockwood auch wenig beflissen.«

»Na, vielen Dank.«

»Doch beim Whist ungeschlagen / Und eins muss man sagen: / Wer ihn sieht, will ihn sogleich …« Dann verstummt er und errötet.

Ich spüre, wie sich meine Mundwinkel nach oben biegen. »Nur weiter, Percy.«

»Wie belieben?«

»Mach weiter!«

»Was denn?«

»Dein Poem!«

»Mein was?«

»Den letzten Vers, du Dummkopf. Den Reim!«

»Ach, reimt sich da etwas? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ach ja …« Er tut so, als sagte er sich die Verse noch einmal vor. »Du magst Recht haben …«

Ich beuge mich zu ihm vor. »Nun? Was wolltest du sagen?«

»Nichts. Ich weiß es nicht mehr.«

»Natürlich weißt du es. Na?« Er tut noch immer, als müsste er nachdenken. »Willst du es sagen, oder willst du in Kauf nehmen, dass ich dich bis ans Ende deiner Tage deswegen belästige?«

»Das ist wahrhaftig keine leichte Wahl.«

Ich rücke näher und bohre meinen Fußballen in sein Schienbein. Der Strumpf ist ihm bis zum Knöchel heruntergerutscht. »Was will jeder, der mich sieht, Percy? Was will er sogleich mit mir machen?«