Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Freedom Letters

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Russisch

Убийство Михоэлса и разгром Еврейского антифашистского комитета, московская каденция Голды Меир и метания обласканного Кремлем Ильи Эренбурга, борьба с безродными космополитами и «Дело врачей», юдофобские «хозяйственные» процессы начала 1960-х и всплеск национального самосознания после Шестидневной войны, антисемитские нарративы в советской пропаганде и деятельность сервильного Антисионистского комитета — всё это стало предметом рассмотрения книги. Не обойдена внимание и ситуация в современной России, где в последнее время наблюдается всплеск антиизраильской риторики. Исследование основано на многочисленных, малоизвестных широкому кругу читателей архивных документах, опросах и интервью.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Версии

№ 104

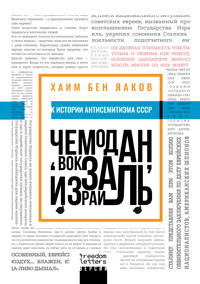

Хаим Бен Яаков

Чемодан, вокзал, Израиль

К истории антисемитизма в СССР

Вступительное слово Тамары ЭйдельманПредисловие Давида Маркиша

Freedom LettersЛондон5784/2024

Посвящается сыну Ювалю Бен Яакову (благословенна его память), старшему сержанту Армии обороны Израиля, геройски погибшему 7 октября 2023 года, защищая нашу страну от террора,

и любимой бабушке Соне Минаевне Метелице (благословенна ее память), знатоку языка идиш, которая делилась со мной упомянутыми в книге сюжетами, формировавшими облик советского еврейства

Вступительное слово

Каково это — быть гражданином России, США, Франции, Германии и одновременно ощущать себя евреем?

Этим вопросом задавались и, похоже, будут задаваться миллионы людей.

Кто-то выбирает полную ассимиляцию, забывая о своих корнях — впрочем, пока им не напомнят о роде-племени. Характерна судьба немецких евреев, многие из которых были уверены, что ничем не отличаются от немцев.

Другие решают, что еврейство для них — приоритет. Когда-то это означало жизнь в гетто или в черте оседлости, сегодня можно просто репатриироваться в Израиль или оставаться иудеем, живя в свободной стране.

Некоторые сталкиваются с проблемой «двойной лояльности» — феноменом, который исследует в своей книге Хаим Бен Яаков.

Как уцелеть в 1940-е годы на фоне борьбы с «космополитами» и уничтожения Еврейского антифашистского комитета? Как сохранить свое «я» в стране, где во время Шестидневной войны развернулась мощная антиизраильская, а по сути — антисемитская кампания? Что предпринять, когда в Перестройку открылась возможность выезда в Израиль?

Эти и множество других вопросов в разные эпохи волновали советских евреев. О том, как власть «помогала» их решить, и пишет д-р Бен Яаков, рассказывая, как государство сжимало подданных в своих железных тисках, не признавая их права на свободный выбор, лишая возможности сохранять лояльность по отношению к стране проживания.

Драматические ситуации, в которых оказывались советские евреи, решения, ими принимаемые, и решения, принятые за них государством,— в центре книги, основанной на множестве бесценных свидетельств. Глядя на количество сносок и на документы в приложениях, можно подумать, что перед нами — просто научное исследование.

На самом деле это анализ важнейшей проблемы, о чем свидетельствует нынешний всплеск антисемитизма по всему миру. А читая посвящение автора сыну, погибшему 7 октября 2023 года от рук тех, кто отказывает Израилю в праве на существование, лишний раз убеждаешься в том, как важно снова и снова возвращаться к мучительным вопросам, встававшим перед нашими предками.

Тамара Эйдельман

Предисловие

В своей книге д-р Хаим Бен Яаков поднял наиважнейший, наиострейший вопрос нашей национальной истории: вопрос о двойной лояльности.

Этот вопрос был слит с нами, спаян с нашей галутной судьбой почти две тысячи лет — со времени разрушения римлянами Второго храма в 70 году н. э. и начала рассеяния по миру. Разумеется, никакие государства не принимали с открытой душой и распростертыми объятиями чужеродные общины еврейских беженцев с их незыблемой верой в единого Бога, устоявшимися традициями и самобытной культурой. Первым и главным требованием стало беспрекословное признание ими местной верховной власти и безусловная верность этой власти. Это обязательное требование формально принималось пришельцами, но какой еврей с малых лет не знал слов священной древней клятвы: «Пусть отсохнет моя правая рука, если забуду тебя, Иерусалим!» Правда ли, что забывшие слова пророка отщепились от национального корня, ассимилировались и растворились без следа в чужих народах? Подчиняясь верховной власти страны́ проживания, евреи в подавляющем большинстве сохраняли духовную верность своей отчизне, своей исторической родине. О какой же искренней «двойной лояльности» могла идти речь?

Вдумчивый исследователь Хаим Бен Яаков заостряет свое и наше внимание на этом уникальном обстоятельстве, актуальном по сей день.

Бывшие советские евреи — не исключение из правила: двойная лояльность составляла и составляет основу их гражданского существования. Наученные горьким опытом государственного антисемитизма — расстрелом Еврейского антифашистского комитета, «Делом врачей — убийц в белых халатах» и готовившейся депортацией в Сибирь и на Дальний Восток,— русские евреи живо сохранили в памяти эти страницы своей недавней истории. Их двойная лояльность чувствительна и уязвима как никогда: искренне декларируя верность власти, многие из них живут с оглядкой на Иерусалим и имени его не забывают ни наяву, ни во сне. Перспектива близкой репатриации витает в русско-еврейском воздухе — том самом, о котором замечательный поэт Довид Кнут сказал почти столетие назад: «Особенный, еврейско-русский воздух… Блажен, кто им когда-либо дышал».

Может, в поросли тех, кто остается на чужбине, еще проснется голос крови. Такое уже бывало.

Быстротекущие годы вносят свои коррективы в нашу жизнь, оставляя основополагающие понятия нетронутыми.

Давид Маркиш

От автора

В книге предпринята попытка рассмотреть на конкретных примерах отношение советских евреев (и постсоветского еврейства сегодня) к Государству Израиль, проанализировав реакции властей и населения на феномен так называемой двойной лояльности. Цитируемые документы и интервью были введены в научный оборот и опубликованы ранее, но идущая вокруг них активная дискуссия требует нового осмысления проблемы.

Первой жертвой феномена двойной лояльности стал Еврейский антифашистский комитет (ЕАК). Его разгром, начавшийся с убийства выдающегося актера и режиссера Соломона Михоэлса в 1948 году, затянулся на несколько лет. Органам МГБ было непросто сфальсифицировать публичный процесс, поскольку арестованные представители гуманитарной интеллигенции не только не совершали преступлений, но и не владели государственными тайнами. Поэтому карательная система взяла в оборот новых фигурантов, инициировав так называемое «Дело врачей». В книге рассматривается роль в описываемых событиях писателя Ильи Эренбурга и первого посла еврейского государства в СССР — Голды Меир, впоследствии возглавившей правительство Государства Израиль.

Следующий сюжет посвящен Шестидневной войне 1967 года, когда евреи в разных странах мира затаили дыхание — неужели новая Катастрофа неизбежна? Вооруженные силы Египта, Сирии, Иордании, Ирака приведены в боевую готовность. Кувейту, Саудовской Аравии, Алжиру и Ираку гарантирована поддержка со стороны Москвы. В те дни советская пропаганда предсказывала Израилю тотальный разгром, но конфликт завершился ошеломляющей победой еврейского государства, что оказало решающее влияние на национальное самосознание соплеменников в СССР.

Состояние еврейского вопроса в «застойный период» иллюстрируется деятельностью Антисионистского комитета советской общественности во главе с дважды героем СССР генерал-полковником Драгунским.

Несмотря ни на что, на фоне ожесточенной борьбы властей с малейшими проявлениями национально-культурной активности, советские евреи массово симпатизировали Израилю на протяжении десятилетий.

С отменой государственного антисемитизма (в советские времена включавшего и официальный «антисионизм») и установлением дипломатических отношений с Государством Израиль, прежняя дилемма советских евреев — солидарность с еврейским государством (что означало нелояльность официальной политике СССР) или антисионизм — потеряла свою актуальность.

Дополнительной научной и практической новизной настоящей работы является обнародование данных последнего по времени масштабного репрезентативного опроса еврейского населения нескольких стран бывшего СССР.

Хаим Бен Яаков,Тель-Авив, Израиль

Общий взгляд

В спорах вокруг старого как мир феномена «двойной лояльности» полемисты пересекают все красные линии. А как иначе, если одновременная преданность евреев стране проживания и исторической родине в основе своей чревата конфликтом. Другими словами, личное, очень личное. Но есть и хорошие новости. При всей эмоциональной риторике и взаимных обвинениях апелляция к конкретным историческим фактам способствует более глубокому пониманию проблемы. Надеюсь, к данной работе это относится в полной мере.

Гипертрофированный грех двойной лояльности нередко используется для обвинений во враждебности к стране проживания. Отсюда и ярко выраженный антисемитский акцент, в основе которого извечное подозрение — любой еврей в диаспоре «по умолчанию» солидарен с Израилем и действует в соответствии с этим.

Так ли это? Еврейский (как стилистически, так и по сути) ответ: и да, и нет. Многовековое сосуществование евреев с соседями в различных государствах и контакты иудеев с властями регулировались особым религиозным постановлением. Канон Талмуда, известный как «Закон государства (царства) — обязательный закон» (Дина де-малхута дина), был и остается в центре внимания комментаторов начиная с мудреца III века Шмуэля и до наших современников [1]. Но и здесь, как говорится, есть нюанс. Несмотря на внешнюю категоричность, постулат этот отнюдь не предполагает абсолютную лояльность евреев власти при любых обстоятельствах. Согласно мнению многих толкователей, закон релевантен лишь при полном равенстве евреев с другими согражданами. Даже полномочия царя могут быть оспорены, если рассматривать их (как делал мой покойный учитель рав Шломо Залман Ауэрбах, благословенна его память) в рамках описанной в Торе процедуры воцарения [2], одобренной Большим Синедрионом [3]. Поскольку народы мира не следуют этой норме, евреи не обязаны подчиняться воле иноплеменных царей. К тому же, согласно одному из подходов в Галахе, легитимна лишь государственная власть, признающая автономию еврейского права.

Теме двойной лояльности посвящены десятки трудов, авторы которых нередко транслируют антисемитские выводы. Исследование Антидиффамационной лиги свидетельствует, что упрек в двойной лояльности — наиболее распространенный на сегодняшний день антисемитский тренд. В это клише верит 41% населения стран, где проводился опрос. Или, в абсолютных цифрах, примерно 1,7 миллиарда человек. Кроме того, 29% респондентов считают, что евреи обладают «чрезмерной» властью и влиянием в мире [4]. Известный историк, возглавлявший Institute for Global Jewish Affairs, Манфред Герштенфельд полагал, что подобные заблуждения «создают благодатную почву для многих других антисемитских трендов». «Если интересы еврейского государства противоречат интересам страны проживания еврея, антисемит может обвинить его в поддержке Израиля, словно говоря „вы не один из нас“,— отмечал Герштенфельд. — Крайняя форма упрека в двойной лояльности сводится к обвинению в измене» [5].

Парадоксально, но в очередной раз о евреях как иностранной (в том числе израильской) «пятой колонне» заговорили после Второй мировой войны, причем в державах-победительницах. Не стал исключением и Советский Союз. Любопытно оценить сквозь призму двойной лояльности реакцию властей на отношение евреев (и не только) к Израилю. До сих пор этот феномен вызывает множество споров, несмотря на введение в научный оборот сотен исторических документов.

Что ж, попробуем разобраться, опираясь в том числе на результаты свежего масштабного репрезентативного опроса еврейского населения нескольких стран бывшего СССР [6].

«Пресекать в корне всякое нытье и хныканье». Трагедия Еврейского антифашистского комитета

Наиболее известная жертва синдрома двойной лояльности в СССР — Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), вписавший в историю диаспоры одну из самых трагических страниц. Комитет возник при Совинфорбюро в конце 1941-го — начале 1942 года с санкции аппарата ЦК ВКП(б). Кремль планировал использовать ЕАК для влияния на общественное мнение в странах антигитлеровской коалиции и сбора в еврейских общинах средств на нужды Красной армии [7].

Идеологическим «отцом» ЕАК считается заместитель наркома иностранных дел Соломон Лозовский (Дридзо) [8]. Этот партийный деятель в ранге заместителя председателя Совинформбюро фактически руководил советской пропагандой в годы войны. Именно Лозовский пригласил возглавить ЕАК актера и режиссера Государственного еврейского театра Соломона Михоэлса (Вовси), который 24 августа 1941-го из парка им. Горького в Москве блестяще провел радио митинг еврейской общественности. Его «Обращение к мировому еврейству» получило большой резонанс в США и Британии, дав толчок созданию еврейских общественных организаций солидарности [9]. Примечательно, что Михоэлсу покровительствовала Полина (Перл) Жемчужина (Карповская) [10] — жена советского наркома иностранных дел В. М. Молотова. Ответственным секретарем ЕАК был назначен журналист Шахно Эпштейн. Этот выходец из хасидской семьи, бывший бундовец и агент Коминтерна (находился по спецзаданию в США в 1921–1929 годах) стал «недреманным оком» госбезопасности в комитете.

«Одной из существенных задач нашего комитета,— подчеркивал Эпштейн,— является беспощадная борьба против всяких нездоровых узконационалистических настроений. Нам надо разоблачать эти настроения и пресекать в корне всякое нытье и хныканье» [11].

После смерти Эпштейна в 1945-м его место в комитете занял поэт Ицик Фефер, редактор выходившей на идиш газеты ЕАК «Эйникайт» [12] — едва ли не единственного на тот момент еврейского СМИ в СССР [13]. Родившись на Киевщине в бедной семье меламеда и чулочницы, он тоже состоял в молодые годы в Бунде. Вступив в 1919 году в РКП(б), стал «пролетарским» поэтом и, как и Эпштейн, сотрудничал с госбезопасностью под оперативным псевдонимом «Зорин» [14]. О своей вербовке органами в 1944 году подследственный сам заявил в ходе процесса по «Делу ЕАК» в 1952 году (см. далее).

Убежденный коммунист, он был награжден в 1939 году «Знаком почета», а в 1940-м орденом Ленина. Фефер воспевал революцию на идиш, помня об истории своего народа и осознавая себя полноправным членом советского общества:

Вино бессчетных поколений

Мне в бедах придавало сил,

И меч страданий и гонений

Моих даров не сокрушил:

Он не сковал мою свободу,

Он веры не сломил моей.

Во всех скитаньях и невзгодах

Я повторял, что я еврей.

…Мой дух несется над снегами

Среди окопов и траншей,

Моя судьба в бою с врагами

Стучит мне в сердце: я еврей!

Пусть Гитлер мне могилу роет —

Но я его переживу,

И сказка сбудется со мною

Под красным флагом наяву!

Я буду пахарем победы

И кузнецом судьбы своей,

И на могиле людоеда

Еще станцую! Я еврей! [15]

Впоследствии на суде подстрочный перевод этой поэмы наряду с публицистикой Фефера и документами ЕАК рассматривался в качестве «важнейшей улики», подтверждающей вину поэта.

По-настоящему о ЕАК заговорили после 24 мая 1942 года, когда на втором радиомитинге было принято «Обращение к мировому еврейству» с призывом к американским соплеменникам отправить Красной Армии 1000 танков и 500 боевых самолетов [16]. В обращении подчеркивался героизм евреев и даже предлагалось называть боевые машины в их честь: «Дадим танковым колоннам и авиационным эскадрильям имена великих борцов еврейского народа… Назовем их именами евреев— героев Отечественной войны — Соломона Горелика, Израиля Фисановича, генерала Якова Крейзера» [17]. Тот же мотив звучал в выступлениях члена президиума ЕАК, легендарного генерал-лейтенанта Крейзера: «Я горд сотнями тысяч евреев, воюющих на фронтах. Будучи генералом Красной Армии и сыном еврейского народа, клянусь не выпускать оружия из рук, пока последний фашист не исчезнет с лица земли» [18].

Параллельно продвигалась идея единства еврейского народа в борьбе с нацизмом, по радио было зачитано приветствие всемирно известного писателя Лиона Фейхтвангера. ЕАК взял на себя роль распространителя информации об участии евреев в войне, их героизме и патриотизме. За годы войны Еврейское телеграфное агентство и редакции еврейских газет по всему миру получили от комитета тысячи статей о подвигах советских евреев на фронтах и самоотверженной работе в тылу [19]. С другой стороны, национальное самосознание бойцов и их мотивация росли по мере осознания масштабов Катастрофы на оккупированных территориях.

Писатель Перец Маркиш подчеркивал в 1942 году, что евреи сражаются «за свою родину и за свой еврейский народ» [20], а в феврале 1943-го поднял на пленуме ЕАК вопрос об отдельных еврейских воинских формированиях: «Полковник одного танкового соединения подошел ко мне некоторое время назад. „Я еврей,— сказал он,— хотел бы сражаться как еврей и <…> выйти к властям с предложением сформировать отдельные еврейские соединения…“ Это, конечно, романтизм, но это и настроения. <…> Тогда я спросил его: „Каковой вы видите эффективность подобных соединений?“ И он ответил: „Величайшей. Еврейские солдаты стоят перед лицом одной возможности: убить врага или погибнуть“» [21].

Яркий пример таких настроений — создание так называемой Лиги V («Победа») — Общественного комитета Палестины для помощи СССР в войне с фашизмом. ЕАК направил приветствие учредительному съезду Лиги, который прошел в Иерусалиме 25 августа 1942 года: «Два тысячелетия назад подняли Игуда Маккаби и Бар-Кохба в Палестине восстание против идеологических праотцов Гитлера и Муссолини… Естественно, что евреи Палестины первыми откликнулись на призыв наших мужественных борцов, евреев Советского Союза…» [22]

Международную известность ЕАК приобрел в ходе пропагандистского турне Михоэлса и Фефера в июне — ноябре 1943 года по США, Мексике, Канаде и Великобритании. Советских гостей принимал комитет еврейских писателей и художников под началом Альберта Эйнштейна и писателя Шолома Аша.

Интересно, что ведущая американская еврейская газета «Форвертс» отзывалась о Михоэлсе весьма неоднозначно: «Он замечательный оратор: <…> обладает талантом говорить и при этом ничего не сказать. Говорит красиво, образно, но начинаешь думать, что же он сказал, и приходишь к выводу, что ничего» [23].

Соплеменники из СССР выступили на массовых еврейских митингах солидарности с Советским Союзом, встретились с Эйнштейном, президентом Всемирной сионистской организации и будущим первым президентом государства Израиль Хаимом Вейцманом (который познакомился с Михоэлсом в 1928 году в Париже), с лидерами Всемирного еврейского конгресса Нахумом Гольдманом и раввином Стивеном Уайзом.

Только в митинге на нью-йоркском стадионе Поло-Граундс 8 июля 1943 года приняли участие 47 тысяч человек, в том числе еврейский писатель Шолом Аш, афроамериканский певец Поль Робсон, лауреат Пулитцеровской премии Эптон Синклер и др.

На конференции «Джойнта» в Чикаго, где приветствовали посланцев советских евреев, приняли решение закупить для СССР тысячу санитарных машин [24]. Всего за годы войны мировое еврейство оказало Советскому Союзу помощь на сумму свыше 45 миллионов долларов США (более 3,1 миллиарда по современному курсу), причем во многом благодаря пропагандистским усилиям ЕАК [25].

Завоевав авторитет в мире, ЕАК стал широко известен и в Стране Советов, все чаще выходя при этом за жесткие рамки предписанной сверху внешне пропагандистской функции. К неудовольствию властей, комитет явно эволюционировал в неформального ходатая перед властями за рядовых евреев, искавших помощь и защиту, а также делившихся сокровенными мечтами. С наиболее впечатляющим прожектом — о создании альтернативной Биробиджану еврейской автономии — в январе 1944-го в ЕАК обратился сотрудник постпредства Литовской ССР в Москве Я. Виницкис. Автор отмечает «массовое, поголовное истребление евреев германскими фашистами как в Западной Европе, так и на территории Союза, подвергшейся немецкой оккупации» [26], подчеркивая, что эксперимент в Биробиджане не достиг результата, поскольку там «проживает лишь небольшое число евреев». Под воздействием травмы Холокоста аналогичные идеи обсуждались и в самом ЕАК. Стремясь сохранить как субэтнос выживших в Катастрофе восточноевропейских евреев, Михоэлс, Фефер и Эпштейн 15 февраля 1944 года направили Сталину письмо о создании еврейской республики в Крыму. Однако, несмотря на благожелательное отношение к проекту Молотова [27], Сталин отверг план. Решив по-своему укрепить безопасность стратегически важного полуострова, после депортации крымских татар он заселил его русскими переселенцами. Практически все имевшие отношение к этой инициативе лидеры ЕАК были впоследствии уничтожены.

В попытке компенсировать подобные «националистические проявления» ЕАК старался следовать правилам игры, не упуская случая ритуально продемонстрировать абсолютную лояльность. Яркая иллюстрация подобной тактики — обращение к Сталину участников созванного ЕАК 2 апреля 1944 года третьего митинга представителей еврейского народа: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, представители еврейского народа, шлем Вам, родному отцу и вождю народов <…> наш пламенный привет и провозглашаем Вам нашу народную здравицу „Яшер-коах“. <…> Плечом к плечу со всеми другими советскими народами, во главе с великим русским народом, в решающие бои за счастье Родины <…> идет и наш еврейский народ, полный энтузиазма и самоотверженности… Народ, веками слывший „народом книги“, в грозные дни Великой Отечественной войны доказал, что в душе его все время жила и закалялась также сила меча, сила воинской доблести, как сказано в древней еврейской Агаде: „Свиток ниспослан был на землю, а меч был внутри его… Примите, дорогой Иосиф Виссарионович, чувства глубочайшей любви и благодарности еврейского народа, который в Советском Союзе возродился к новой свободной жизни, обрел неограниченные возможности для развития своей национальной культуры и строительства своей советской государственности как полноправный член великой семьи братских народов…» [28]

Благодаря верноподданническим жестам со стороны ЕАК и его пропагандистским успехам на внешнеполитической арене власти какое-то время мирились с тем, что комитет все больше смещался в «буржуазно-националистическое» русло, превращаясь явочным порядком в «некий наркомат по еврейским делам».

Важным направлением деятельности комитета стал сбор информации о Холокосте и подготовка так и не изданной в СССР «Черной книги», составленной Василием Гроссманом и Ильей Эренбургом [29]. Инициатива, по словам лидеров ЕАК, принадлежала Эйнштейну: «Еврейский антифашистский комитет в СССР поддержал предложение профессора Альберта Эйнштейна об издании „Черной книги“ с материалами о фашистских зверствах над еврейским населением. <…> В настоящее время американское издание „Черной книги“ уже вышло из печати, вызвав широкие отклики прессы и общественных деятелей» [30].

Этот факт стал одним из параграфов в обвинительном заключении против целого ряда фигурантов: «Одним из ярких фактов смыкания бывших руководителей Еврейского антифашистского комитета <…> с еврейскими реакционерами США является издание в 1946 году так называемой „Черной книги“ <…> В этой книге евреи обособляются в отдельную, противопоставляемую другим народам категорию, преувеличивается вклад евреев в мировую цивилизацию, концентрируется внимание исключительно на жертвах, понесенных евреями во Второй мировой войне, и, таким образом, протаскивается мысль, что гитлеризм представлял угрозу якобы только для евреев <…>. Участие Еврейского антифашистского комитета в издании „Черной книги“ было санкционировано обвиняемым ЛОЗОВСКИМ, который вместе с ФЕФЕРОМ и БРЕГМАНОМ руководил также и работой по подготовке материалов для этой книги» [31].

Сталинские следователи считали сбор сведений о злодеяниях нацистов против мирного еврейского населения противозаконным, а экземпляр «Черной книги» был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства преступной деятельности.

Еще в мае 1944 года в ЦК ВКП(б) и следственные органы стали поступать «сигналы» о нарушениях в работе ЕАК.

«В действительности Еврейский комитет забыл, что означает для свободы и счастья еврейского народа великий Советский Союз. <…> Видимо, заграничные круги в большей степени „организуют“ позицию Еврейского комитета, чем он организует их позицию в борьбе против врага всего свободолюбивого человечества — гитлеровской Германии. <…> Руководители Еврейского комитета больны политически, они сознательно проводят националистическую линию в материалах, посылаемых за границу. Они не хотят выполнять прямых указаний о перестройке работы комитета. Во главе комитета надо поставить советского еврея» [32].

«Это было разыграно артистически». Убийство Михоэлса

Ситуация принципиально изменилась по окончании Второй мировой, когда с наступлением «холодной войны» посредники, подобные ЕАК, оказались лишними. В докладной записке от 19 октября 1946 года заведующий отделом внешней политики ЦК М. А. Суслов по инерции отмечал «известную положительную роль, сыгранную ЕАК в период Отечественной войны <…> который содействовал в некоторой степени мобилизации зарубежного еврейского населения на борьбу с немецким фашизмом». Однако в конце аппаратчик жестко резюмировал: «…с окончанием войны положительная роль комитета оказалась исчерпанной, и, как показала проверка, произведенная Отделом внешней политики ЦК ВКП(б), деятельность ЕАК в настоящее время становится политически вредной». Главное прегрешение ЕАК Суслов усмотрел в том, что комитет «приобретает все более националистический, сионистский характер и объективно способствует усилению еврейского реакционного буржуазно-националистического движения за границей и подогреванию националистических, сионистских настроений среди некоторой части еврейского населения в СССР» [33].

Подобные оценки в верхах превратили ликвидацию ЕАК в вопрос времени. Тем более что в результате спецоперации, проведенной в январе 1948 года органами госбезопасности, был жестоко убит (раздавлен грузовиком) глава ЕАК Михоэлс [34], которого Сталин считал опасным еврейским националистом и американским шпионом. Великий артист действительно не вписывался в рамки тогдашней политической лояльности. «В конце 1947 года произошло одно серьезное событие, которому по недомыслию мы не придали должного значения,— вспоминала его дочь Наталья. — В Москве, в зале Политехнического музея, отмечалась юбилейная дата „дедушки еврейской литературы“ Менделя Мойхер-Сфорима. Свое выступление Михоэлс начал так: «Вениамин, отправившись на поиски Земли обетованной, спрашивает встреченного на пути крестьянина: „Куды дорога на Эрец Исроэл?“ И вот недавно с трибуны Организации Объединенных Наций товарищ Громыко дал нам ответ на этот вопрос!» Б-же, что произошло с залом в ответ на этот неприкрытый призыв Михоэлса! Раздался буквально шквал рукоплесканий. Люди повскакивали со своих мест, отец же стоял бледный, неподвижный, потрясенный такой реакцией. Овации длились, наверное, минут десять. Но отец знал, что это выступление ему даром не пройдет. Через неделю он был командирован в Минск, откуда уже не вернулся…» [35]

Любопытны в этом контексте мемуары Лидии Шатуновской. Театровед так описала встречу с Михоэлсом незадолго до роковой поездки в Минск: «Он был очень взволнован и обеспокоен тем, что в газетном изложении его выступления… были опущены все места <…> о предстоящем образовании государства Израиль… Он сказал мне: „Это начало конца!“ [36].

Поскольку официально Михоэлс стал жертвой несчастного случая, власти организовали гражданскую панихиду с выступлениями известных деятелей культуры и искусства и провели пышные похороны. В газетах вышли исполненные глубокой скорби некрологи, повсеместно демонстрировалась кинохроника, запечатлевшая прощание, как звучало с экрана, с «великим артистом». Сверху даже санкционировали присвоение Еврейскому театру в Москве имени Михоэлса.

Сохранились стенограммы многих выступлений того периода. Ведущий функционер Союза писателей, лауреат Сталинской премии I степени Александр Фадеев назвал Михоэлса художником, «овеянным величайшей славой», человеком необычайной душевной чистоты, о котором будут помнить и через несколько столетий» [37].

А Илья Эренбург, охарактеризовавший Михоэлса «как настоящего еврея» и «большого советского гражданина», поднял тему, вскоре ставшую небезопасной:

Сейчас, когда мы вспоминаем творчество большого советского трагика Соломона Михоэлса, где-то далеко рвутся бомбы и снаряды: то евреи молодого государства защищают свои города и села от английских наемников. Справедливость еще раз столкнулась с жадностью. Кровь людей льется из-за нефти. Я никогда не разделял идей сионизма, но сейчас речь не об идеях, а о живых людях. <…>

О чем всю жизнь говорил Михоэлс? О дружбе советского народа и евреев всего мира, настоящих евреев,— не отщепенцев, которые преданы золотому тельцу Америки, не еврейских фашистов, есть и такие, но еврейских тружеников. Поговорим о людях труда и доблести.

Ответ Вячеслава Михайловича Молотова [38] на просьбу о признании нового государства Израиль наполнил надеждой и радостью сердца защитников Палестины. Я убежден, что в старом квартале Иерусалима, в катакомбах, где сейчас идут бои, образ Соломона Михайловича Михоэлса, большого советского гражданина, большого художника, большого человека, вдохновляет людей на подвиги [39].

Официальная версия советских властей о несчастном случае ввела в заблуждение не всех, и уже 16 января Перец Маркиш пишет стихотворение, где прямо говорит об убийстве артиста:

Разбитое лицо колючий снег занес,

От жадной тьмы укрыв бесчисленные шрамы,

Но вытекли глаза двумя ручьями слез,

В продавленной груди клокочет крик упрямый:

— О Вечность! Я на твой поруганный порог

Иду зарубленный, убитый, бездыханный.

Следы злодейства я, как мой народ, сберег,

Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны [40].

Сын Переца Маркиша вспоминал, что утром 14 января его матери позвонила из Минска близкая приятельница — Марина Дмитриевна Трофименко, супруга командующего Белорусским военным округом, сообщив: «Ночью убили Михоэлса» [41].

Среди исследователей и свидетелей тех событий нет единого мнения о причинах тайного убийства известного актера.

Хрущев в своих мемуарах отдельный параграф посвятил антисемитизму Сталина, а дополнительной причиной убийства Михоэлса назвал «вопрос о создании еврейской автономии в Крыму»:

«Да, это было неправильное предложение. Но так жестоко расправиться, как расправился Сталин? Он мог просто отказать, разъяснить людям. <…> Нет, он физически уничтожил всех, кто активно поддерживал документ. Только Жемчужина выжила каким-то чудом и отделалась долголетней высылкой. Безусловно, такая акция стала возможна только в результате внутренней деятельности бациллы антисемитизма, которая жила в мозгу Сталина. Произошла расправа с Михоэлсом, величайшим артистом еврейского театра, человеком большой культуры. Его зверски убили, убили тайно, а потом наградили убийц и с честью похоронили их жертву: уму непостижимо! Изобразили, что он попал под грузовую автомашину, а он был подброшен под неё. Это было разыграно артистически. А кто сие сделал? Люди Берии и Абакумова по поручению Сталина <…>» [42].

Согласно версии Жореса Медведева, Михоэлс пал жертвой заговора, зревшего в высших партийно-государственных коридорах и нацеленного против Молотова [43], супруга которого Полина Жемчужина близко знала артиста.

В воспоминаниях дочери Михоэлса и публикациях американского историка Д. Рубинштейна причиной убийства названа многократно высказанная им поддержка еврейскому государству [44].

Так начала формироваться новая политическая линия. Уже 26 марта 1948 года министр госбезопасности СССР В. С. Абакумов [45] направил Сталину совершенно секретную записку о ЕАК, представив покойного Михоэлса и его соратников по комитету, включая поэтов Фефера, Маркиша, Квитко и писателя Бергельсона, «активными националистами», которые «ориентируясь на американцев… проводят антисоветскую националистическую работу». Все они обвинялись и в том, что, «будучи враждебно настроены против советского строя» и «стремясь превратить Антифашистский комитет в своего рода государственный орган по еврейским делам, пропагандировали, что комитет является единственной организацией, защищающей интересы евреев в Советском Союзе». Наиболее зловеще звучал пассаж о контактах Михоэлса и других активистов ЕАК с «подозрительными по шпионажу» «видными американскими еврейскими деятелями», решившими использовать комитет «в подрывной работе против СССР» [46].

Стоит отметить, что среди прочего Еврейский антифашистский комитет действительно стал объединяющей структурой для еврейских литераторов. Так, Давид Бергельсон назвал его «организатором работы писателей» [47].

Карта нелояльности советских евреев «своей социалистической родине» стала усиленно разыгрываться после проявления солидарности с только что обретшей независимость страной. Евреи наивно полагали, что если советское правительство декларирует поддержку Израиля в борьбе с агрессией «арабов и империалистов», то подобная солидарность с их стороны вполне легитимна. Некто Ю. Б. Шмерлер «бомбил» ЕАК из Новосибирска решительными посланиями: «На прошлой неделе я направил Вам заявление с просьбой помочь получить разрешение на выезд в армию Государства Израиль, сражающегося за свою независимость. Ответа я не получил. Сейчас, когда борьба идет не на жизнь, а на смерть, <…> когда льется кровь наших братьев и сестер, когда арабские фашистские банды при поддержке англо-американского империализма хотят задушить, потопить в крови героический еврейский народ, мы, советские евреи, не можем молчать и сидеть в ожидании. Мы должны активно помочь беззаветным героям добиться победы, а активно участвовать — это бороться, сражаться плечом к плечу с нашими братьями. Это наш священный долг. Когда идет священная отечественная война, нельзя ждать, нужно воевать» [48].

Со своей стороны, сотрудник Ленинградского института усовершенствования врачей И. Б. Клионский предложил построить «для сражающейся армии Палестины» авиаэскадрилью «Иосиф Виссарионович Сталин», обещая выслать в редакцию газеты «Правда» тысячу рублей. А дважды Герой Советского Союза Д. А. Драгунский и инженер И. Г. Рогачевский вообще рекомендовали сформировать для отправки на Ближний Восток специальную еврейскую дивизию [49].

Подобные проявления национального единения стали явными с прибытием в СССР первого посланника Государства Израиль Голды Меир (Мейерсон). В каком бы публичном пространстве Москвы она ни появлялась (в хоральной синагоге, еврейском театре и т. п.), везде евреи встречали Голду как новоявленного мессию, не сдерживая ликования и восторга.

«Наша Голда» в Стране Советов

Относительно краткая дипломатическая миссия Голды Меир в СССР (с 3 сентября 1948 по 19 апреля 1949) обросла причудливым публицистическим и академическим «фольклором». Попробуем проанализировать московскую каденцию Меир, основываясь лишь на проверенных фактах и сквозь призму синдрома «двойной лояльности» советских евреев. Евреев, которые после Катастрофы оказались заочно сопричастными к возрождению еврейской государственности.

О первом посещении израильскими дипломатами московской синагоги в первую же субботу после вручения верительных грамот в Кремле заместителю председателя президиума Верховного совета СССР И. А. Власову Голда Меир вспоминала очень трогательно. «В конце службы было произнесено благословение и пожелание доброго здоровья главным членам правительства — а потом, к моему изумлению, и мне,— писала Меир. — Когда было названо мое имя, все обернулись (в зале было примерно 150 евреев) и смотрели на меня, словно стараясь запомнить мое лицо. Никто не сказал ни слова. После службы <…> я пошла домой одна, вспоминая <…> тех немногих, бедно одетых, усталых людей, которые, живя в Москве, все еще ходили в синагогу. Только успела я отойти, как меня задел плечом старый человек. На прохваченной ветром московской улице, [он] прочел мне благодарственную молитву — „Шехехиану“, ту самую, которую прочитал рабби Фишман-Маймон 14 мая в Тель-Авиве [50]. Я не успела открыть рта, как старый еврей скрылся, и я вошла в гостиницу с полными слез глазами» [51].

Весть о визите израильтян мгновенно распространилась по советской столице. Поэтому, когда 3 октября 1948 года, на Рош ха-Шана (Новый год по иудейскому календарю), сотрудники миссии вновь отправились в хоральную синагогу, их ждали уже толпы евреев. Количество собравшихся варьируется от десяти тысяч, согласно отчету председателя Совета по делам религиозных культов СССР И. В. Полянского [52], 10–20 тысяч, по утверждению проф. Якова Рои, и до 40–50 тысяч, о которых Голда Меир заявляла в апреле 1949 года в выступлении перед евреями Рима [53] и потом в воспоминаниях:

«Нас ожидала пятидесятитысячная толпа. Без парадов, без речей, фактически — без слов евреи Москвы выразили свое глубокое стремление, свою потребность участвовать в чуде создания еврейского государства, и я была для них символом этого государства». Главным же, по мнению Меир, стало то, что в синагоге ее приветствовали евреи всех поколений — «и офицеры Красной армии, и солдаты, и подростки, и младенцы на руках у родителей» [54].

В Судный день (Йом-Кипур) сцена у синагоги повторилась:

«Когда началась поминальная молитва („азкара“) в честь бойцов Армии обороны Израиля, погибших в ходе Войны за независимость,— докладывала Голда в Иерусалим,— массы молящихся со слезами на глазах, в полном молчании, в атмосфере священного трепета наблюдали, как салютует израильский военный атташе. Я не могу описать словами, что происходило в тот момент в этой огромной толпе. Это было просто непостижимо» [55].

Как отмечает израильский дипломат и историк д-р Яков Ливне, «Голда не сообщила в отчете правительству о собственных чувствах в тот момент». Но тот же Ливне свидетельствует, что, проходя мимо его дедушки, молившегося в тот день в московской синагоге, Голда услышала от него сакральную фразу: «В будущем году в Иерусалиме». Однако, продолжает дипломат, «посол Израиля не смогла ответить ему: растроганная до слез, она была во власти глубокого эмоционального потрясения» [56].

Тот факт, что тысячи советских евреев неоднократно приходили к синагоге, приветствуя Меир, а после молитвы сопровождали ее до резиденции в гостинице «Метрополь»,— для сталинской Москвы беспрецедентен. Такие спонтанные демонстрации не могли пройти даром. «Реакция властей не заставила себя ждать,— завершает свой очерк Яков Ливне,— большинство еврейских учреждений в Советском Союзе были закрыты, начались репрессии, и власть ясно дала понять евреям, что Израиль навсегда останется для них далекой мечтой» [57].