Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rey Naranjo Editores

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

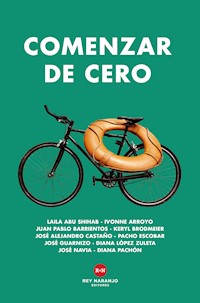

Comenzar de cero es un libro de diez crónicas que condensan historias increíbles de personajes cotidianos que tuvieron que huir para buscar un lugar en el mapa. Son desplazados/as por la violencia y migrantes venezolanos/as que cruzaron la frontera. Los protagonistas de estas historias, vistos por la pluma de diez cronistas experimentados, el final logran darle un vuelco al destino e imponen su dignidad humana ante las circunstancias. Haber conseguido un trabajo formal es, en muchos de los casos, una tabla de salvación. Estas aventuras que tienen como escenarios las calles de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, y pueblos del Cauca y Chocó, terminan siendo reveladoras de la condición humana. Son lecciones de vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Desarrollo de crónicas y asesoría periodística: Vorágine Periodismo Contracorriente · Laila Abu Shihab Vergara· Ivonne Arroyo Mercado ·

Juan Pablo Barrientos · Keryl Brodmeier Pérez · José Alejandro Castaño · Pacho Escobar · José Guarnizo · Diana López Zuleta · José Navia Lame ·

Diana María Pachón

Ilustraciones: Angie Pik · Camila Santafé

isbn 978-958-5586-97-0

Hecho el depósito de ley.

Esta publicación es posible gracias al apoyo del Gobierno de Canadá. Las opiniones, ideas y contenidos expresados son responsabilidad de los autores/as y no necesariamente reflejan posiciones del Gobierno de Canadá.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial,

dentro y fuera del territorio de Colombia, del material escrito y/o gráfico

sin autorización expresa de los autores/as.

Prólogo

POR Nicolás Moyer

Una madre que sonríe por primera vez en mucho tiempo, después de saber que su hijo/a está a salvo. Un joven que conoce a nuevos compañeros/as y vuelve a creer en la posibilidad de un futuro, luego de varios intentos fallidos de hacer parte de un equipo de trabajo. Una mujer que supera los miedos para hacer realidad sus sueños, tras sufrir la violencia de género que hizo temblar la noción del valor que tenía de sí misma.

Esas son algunas de las imágenes que nos inspiran cada día en Cuso International para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Junto a nuestro personal, socios y voluntarios/as, trabajamos para que sean más los acontecimientos que marcan el comienzo de un nuevo rumbo para muchas personas que no habían tenido las mismas oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.

Uno de los países donde la ONG canadiense se encuentra es Colombia, donde ese cambio que queremos ver en el mundo más allá de encontrar un eco ha sido una señal de esperanza para quienes han sido agobiados por las sucesivas desgracias y tinieblas de la mala suerte. Pese a enfrentar situaciones que pueden ser calificadas de insuperables y dolorosas, ellos y ellas han encauzado su futuro de un modo admirable, casi de manera sobrehumana, levantando el alma y dispuestas a dar pasos hacia adelante por iniciativa propia.

En medio de la tormenta, en muchas ocasiones, un empleo se ha vuelto su salvavidas. Un empleo ha significado una paga y unos derechos, sí, y mucho más. Un empleo ha simbolizado la capacidad de tomar decisiones propias, de desarrollar la autonomía personal que los seres humanos albergamos en nuestra conciencia. Para las mujeres, un empleo ha sido una herramienta que las ha protegido de la violencia cercana y de la pública. Un sueldo pasó a ser el bálsamo para la preocupación esencial de cualquier madre o padre: asegurar un bocado en el estómago de su familia. Ha sido la posibilidad de comprar un colchón y dejar atrás los cartones que colocaban en el suelo para dormir. También, ha sido la única forma para acceder a tecnología para los hijos/as y de enviar una remesa para los familiares que quedaron enfermos/as en el extranjero, cuidando de una casa o de lo que aún sobrevive en el campo.

Son diez las personas que son protagonistas de este libro y que a diario muestran una fortaleza y convencimiento asombrosos para progresar en medio de las dificultades extremas. Estas historias nos muestran cómo el empleo, en algunos casos, es la luz al final del túnel, empuja los sueños y reconcilia a las personas que habían sido excluidas por el mercado laboral colombiano consigo mismos/as, sus seres queridos y la sociedad.

En este camino hacia una vida mejor, Cuso International tiene una larga trayectoria de trabajo en Colombia defendiendo los esfuerzos de los socios locales para apoyar el bienestar socioeconómico de los grupos vulnerables. Desde 2015, Cuso International, con el apoyo del Gobierno canadiense, ha ayudado a las víctimas del conflicto armado y a los migrantes venezolanos/as, así como a las mujeres y a los jóvenes, a acceder a más oportunidades laborales a través del proyecto Empleos para construir futuro. Hasta la fecha, más de ocho mil personas han obtenido un empleo formal y más de dos mil han mejorado el rendimiento financiero de sus negocios.

En nombre de Cuso International quisiera agradecer a todos los socios que nos acompañan en este propósito. En primer lugar, a los/las increíbles profesionales de la Embajada de Canadá en Colombia que en todo momento nos han brindado su apoyo constante e incondicional. A la Fundación Carvajal que realiza desde hace décadas un trabajo encomiable a favor de la inserción social y laboral, mucho antes de que esta labor se convirtiese en una tendencia. Al sector privado, incluyendo las Cámaras de Comercio y las empresas que han abierto sus vacantes para los/las más excluidos/as y han optado por considerar la inclusión como un pilar de su cultura empresarial y de su modelo de negocio. Al sector público, incluyendo al Ministerio de Trabajo, las numerosas alcaldías y Prosperidad Social, con las que hemos trabajado a favor de la inclusión de los/las excluidos/as. Y los innumerables actores, como ACNUR y la Gerencia de Fronteras, que han colaborado estrechamente con Cuso International para la integración socioeconómica de los recién llegados/as a Colombia, como los colombianos/as retornados y los migrantes venezolanos/as.

Solo las plumas de los excepcionales periodistas que reúne este libro podían retratar con una gran pericia periodística las vidas de los protagonistas, con sus sufrimientos desconocidos y esfuerzos extraordinarios para no desfallecer en sus luchas diarias. Al voltear la página, los lectores de estas crónicas empezarán un recorrido por su extraordinaria capacidad de superación. Estoy seguro de una cosa: que al final del libro habrán descubierto cómo el apoyo mutuo puede conducir a cambios transformadores, cambios que serán sentidos por las futuras generaciones.

Nicolás Moyer

CEO

Cuso International

Mi bicicleta y yo

POR José Navia Lame

jesús manuel ayala se palpó con disimulo los sesenta mil pesos por encima del bluyín. Miró de nuevo la bicicleta; se veía en buen estado, aunque era un injerto de otras ciclas: rines de una deportiva, trinche de todoterreno, manubrio de gama superior… pero rodaba bien. Lo supo minutos después mientras le daba una vuelta por la cuadra para probarla. Pedaleó en línea recta, luego zigzagueó, ensayó los frenos, los cambios y el ajuste del manubrio. Perfecto. El sillín era muy duro, burdo, pero él sabía dónde conseguir uno más cómodo a buen precio. Además, tenía un marco número 26,el tamaño justo para su 1,64 de estatura y sus piernas cortas.

Wilmer lo miraba dar vueltas desde la acera, en una calle estrecha de Patio Bonito, una extensa, bulliciosa y densa barriada del suroccidente de Bogotá. El muchacho estaba plantado en los ochenta mil pesos y no tenía cara de querer rebajar.

—¿En cuánto me la va a dejar? —le volvió a preguntar Jesús Manuel apenas se bajó de la cicla.

—Ya le dije, paisano —respondió Wilmer—. Deme ochenta barras. ¡Mírela! Está bien cuidadita, está firme, ajustada, los neumáticos son nuevos.

«Por ese precio no está cara; y con una buena lavada queda como nueva», pensó Jesús Manuel; sin embargo, hizo el último intento.

—Déjemela en sesenta barras, que es lo único que tengo; usted sabe que yo la necesito para ir a trabajar.

Las dos cosas eran ciertas. Los sesenta mil pesos los había recibido días antes, junto a treinta y nueve personas que recibieron la misma cantidad de dinero. El monto les serviría para pagar el transporte público durante la primera quincena, en un nuevo trabajo que estaban a punto de empezar con una empresa de aseo que los envió, primero, a un curso de cinco días. Además, recibieron quince mil pesos para ayudarlos con los pasajes durante esa semana de capacitación.

Wilmer se quedó en silencio, como pensando, y al cabo de unos segundos tomó la decisión:

—Vea, paisano, se la dejo así porque es usted.

A Jesús Manuel se le iluminaron los ojos. «Yo no sé si fue porque él también es de un pueblito de la costa, o por ser amigo, o por vivir en la misma casa, o porque necesitaba el billete, pero me la dejó en los sesenta mil pesos», recuerda ahora, mientras acomoda unos papeles sobre la mesa del comedor.

Aquella bicicleta se convirtió en la posesión de más valor en el escaso patrimonio de Jesús Manuel Ayala. En esa época, a finales del 2019, vivía con su esposa, Celis Cecilia Sena Esquivel, y su hija, en un apartamento de dos piezas, cuyo arriendo pagaban gracias a la ayuda económica que les daba la Unidad de Víctimas.

Habían llegado casi dos años antes de Córdoba, en la región Caribe, huyendo de las amenazas de muerte que recibió Jesús Manuel luego de denunciar el daño ambiental que causaba la explotación de arena en la zona rural de San Carlos, el municipio donde se radicó después de casarse.

Él se vino primero, ante la inminencia de un atentado. Mes y medio después arribaron su esposa y su hija recién nacida. Traían tres morrales de ropa ligera, prendas inútiles en estas cumbres andinas, donde la temperatura puede bajar a seis o siete grados en las noches más frías, y una caja de cartón repleta de ñame, yuca, coco, suero costeño y arroz, para sostenerse durante la primera semana.

Dormían en una cama sencilla que les regalaron. No tenían muebles de sala ni comedor. Tampoco televisor o equipo de sonido. Cocinaban en una estufa eléctrica de dos puestos que les dio el Gobierno, y sobrevivían con las ayudas oficiales y con los trabajos informales y mal pagos que Jesús Manuel hacía en los barrios cercanos.

Peló yuca en una bodega, junto a unas treinta personas —la mayoría venezolanos indocumentados—, para un comerciante que la vendía por toneladas a una fábrica de alimentos. También cargó bultos desde las tres de la mañana en la Central de Abastos y trabajó, durante siete meses, en un cultivo de flores; pero se enfermó de los pulmones y debió renunciar. Un poco antes de retirarse había empezado un diplomado de liderazgo en la Universidad Nacional, patrocinado por la Alcaldía Local de Kennedy. Se levantaba a las tres y media de la mañana, para alcanzar la ruta de la empresa de flores, y regresaba a la casa cerca de la medianoche, luego de asistir a clases, de seis a nueve.

Cuando recuperó la salud, ensayó sin fortuna en otros empleos, hasta que lo llamaron de la empresa de aseo y fue entonces cuando encontró el empujón económico que le hacía falta. Con los sesenta mil pesos que le dieron para pagar el transporte, Jesús Manuel, hábil con las cuentas y de pensamiento rápido, concluyó que la mejor inversión era una bicicleta. Además, desde muy joven había visto por televisión los enjambres multicolores que recorrían las ciclorrutas bogotanas y le resultaba emocionante la idea de unirse a ellos.

La monareta de Colacho

Jesús Manuel se consideraba un ciclista experimentado. Había aprendido a los cinco o seis años en la monareta tipo cross de su primo Colacho. Por las tardes, mientras los mayores escapaban de la resolana recostados en taburetes de madera contra las paredes del rancho de bahareque y palma, los niños de la vereda armaban una algarabía en el patio de tierra, peleando por treparse en la cicla de Colacho. «Unos hasta se partieron un brazo aprendiendo a manejar, se caían, se dañaban una mano; yo me caí varias veces, pero aprendí y me iba a andar por la carretera que era destapada y casi no pasaban carros».

Cuando compró la cicla, intuía, además, que el aparato iba a ser su principal aliado en los meses siguientes, pues ya tenía metida en la cabeza la idea de retomar la actividad de líder social, a pesar de que esta fue la causa de las amenazas de muerte que lo obligaron a salir de San Carlos.

Han pasado casi dieciocho meses desde que adquirió la bicicleta, «la burra» como la llama a veces. Aunque parezca increíble, su medio de transporte ha jugado un papel muy importante en la evolución que han tenido su vida y la de su familia. Ahora ocupan un apartamento más amplio, en un segundo piso. Tiene dos ventanales sin cortinas por los que se ve, al otro lado de la calle, una terraza donde se acumulan llantas y muebles viejos y fierros oxidados. Un camión de reciclaje recoge aquel cargamento cada semana. Los muros de la sala y del comedor están desnudos, excepto por un cuadro de los que venden en las misceláneas, con la imagen de dos caballos blancos al galope. También se ve una hoja de papel bond, pegada en las puntas con trocitos de cinta, en la que aparece Rapunzel, de vestido lila y cabellera zapote, coloreada por su hija, que ya tiene tres años.

—Este comedor —dice al tiempo que pone las palmas de las manos sobre el vidrio de la mesa— lo compré gracias a la bicicleta.

Jesús Manuel explica que lo pagó con el dinero que se ahorró en pasajes durante los primeros tres meses y gracias, además, a que en las fábricas del barrio se consiguen a mitad de precio. Luego señala un sofá curvo de cuero sintético, algo ajado, de cuadros negros y azul capri.

—Esa sala también la compré con la plata que me ahorré del Transmilenio —dice.

Le pertenecía a una vecina que regresó a su tierra cuando su marido se quedó sin trabajo, en los primeros meses de la pandemia del covid – 19. También era desplazada, como la mayoría de los habitantes de este sector, donde todos los días llegan nuevas familias. Vienen y ensayan. Si les va bien, se quedan, o, si no, les toca regresar —aun a riesgo de la vida— y, entonces, venden barato o regalan lo que han conseguido porque la plata no les alcanza para pagar el trasteo.

Jesús Manuel y su esposa también regalaron aquella estufa de dos puestos cuando consiguieron una más grande. Se la dieron a un amigo, quien, a su vez, la cedió meses después a otra persona recién llegada y, luego, esta se la pasó a otra.

Según cuenta Jesús Manuel, los migrantes prefieren este lado de la ciudad porque los arriendos son baratos y, además, están cerca de Corabastos —la mayor central de abastos del país—, un gigantesco complejo de bodegas y plazas de mercado adonde llegan, cada día, unas ocho mil quinientas toneladas de alimentos y donde miles de familias se ganan unos pocos pesos o, al menos, recogen o les regalan lo necesario para echarle a la olla.

En la sala del apartamento de Jesús Manuel hay, además, un televisor al que se le quemó la pantalla, pero que él aún conserva «por lujo», un equipo de sonido que le prestó un amigo y dos muebles pequeños de madera, algo desvencijados. La cicla permanece recostada contra la pared, junto a la puerta. Dice que ya le ha cambiado dos veces el color. Cuando la compró era roja, «como fosforescente». Luego la pintó de negro y ahora el marco luce un tono blanco, algo desgastado.

Unas tres semanas después de comprar «la burra», Jesús Manuel imprimió varias docenas de volantes y se fue a pegarlos en los postes de la luz en más de diez barrios a la redonda. En los letreros convocaba a una reunión a las víctimas del conflicto y dejaba su número de teléfono. Pasaron varios días sin que nadie se reportara, pero cuando entraron las primeras llamadas, el hombre salía en su bicicleta a presentarse y a explicar las ventajas de conformar una organización.

—Yo no puedo vivir sin trabajar por la comunidad; ese es mi mayor objetivo en la vida, junto con mi familia —dice Jesús Manuel Ayala. Es menudo, de piel trigueña y de verbo fácil. Tanto, que toca frenarlo con frecuencia, porque de lo contrario arranca, imparable, con un discurso sobre los derechos de las víctimas, los deberes del Estado y en contra de la corrupción, los grupos armados ilegales, la devastación de los recursos naturales. Cita decretos, normas, parágrafos y referencias de formatos de diferentes entidades.

Es una mañana soleada de domingo, a mediados de marzo. Jesús Manuel está sentado en el comedor, lleva puesto un tapabocas quirúrgico; sobre la mesa reposan dos arrumes de documentos. Hace una pausa para organizar los papeles. Dentro de unas horas se reunirá con cuatro lideresas a las que asesora en el proceso de inscripción de las organizaciones de víctimas que ellas acabaron de crear. Hace ocho días asistió a un encuentro de la Mesa de Víctimas de la localidad de Kennedy, de la cual es coordinador colegiado y miembro de la junta directiva, junto a otros veintidós representantes de organizaciones similares. Estos colectivos cobijan a unas treinta mil familias afectadas por el conflicto armado.

O se va o se muere

La asociación que preside Jesús Manuel Ayala se llama Organización de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano (orvic). La creó a finales de 2019 y por estos días anda consiguiendo cien mil pesos para terminar los trámites de la personería jurídica, que equivale al documento de identidad. Sin ese requisito, no puede participar en convocatorias oficiales para desarrollar proyectos productivos.

orvic comenzó con ocho familias y ya cuenta con cuarenta, buena parte de ellas amenazadas de muerte. Provienen de diversas regiones del país. La mayoría de los adultos trabaja en ventas informales; son ayudantes de albañilería, obreros rasos, empleadas del servicio doméstico o se rebuscan con cualquier oficio en la central de abastos. Jesús Manuel tampoco tiene empleo fijo. Desde hace un mes reemplaza a un amigo que obtuvo una licencia temporal y le dejó el cargo de oficios generales en un colegio del extremo norte de la ciudad, en límites con el municipio de Chía. Jesús Manuel mide la distancia en una aplicación de teléfono y dice que hay 36,8 kilómetros hasta su sitio de trabajo.

Hasta allá se va en la bicicleta. Pero no todos los días, porque el lugar está tan retirado que se demora casi dos horas para llegar. Y sale tan cansado que no le quedan fuerzas para pedalear de regreso. Además, por estos días el invierno convierte el viaje en una tortura o lo agarra la noche y está comprobado —con muertos a bala y puñal— que los ladrones de bicicletas acechan en las ciclorrutas bogotanas.

Por Patio Bonito, sin embargo, pedalea con cierta tranquilidad. Conoce cada rincón y eso ha permitido que los afiliados a orvic también se beneficien de la bicicleta. Sobre todo, en los primeros meses de la pandemia, cuando pasaban hambre por no poder salir a conseguir lo del diario. A pesar de que Jesús Manuel enfrentaba una situación similar, se dedicó a pedir alimentos en tiendas y supermercados para socorrer a sus amigos. Durante la noche, junto con su esposa, organizaba y empacaba los mercados en bolsas plásticas, y a la mañana siguiente se trepaba en la cicla y salía a entregarlos, de uno en uno. Maniobraba con una sola mano. En la otra llevaba la bolsa de mercado. Iba despacio y no sin ciertos malabares provocados por el caos vehicular y el pésimo estado de algunas calles.

A veces, también madruga para ir a un centro de salud, en la avenida Primero de Mayo, a sacar citas para él, para su familia o para algunos asociados de orvic que no cuentan con el dinero para los pasajes en Transmilenio. Esas andanzas lo han convertido en un experto sobre las dos ruedas. Ha recorrido buena parte de las veinte localidades de la capital colombiana. Incluso ha pedaleado hasta algunos municipios cercanos, como Funza o La Calera, donde se mezcla con los ciclistas aficionados que ascienden al Alto de Patios.

Jesús Manuel deja volar sus pensamientos mientras le da pedal a la bicicleta. Recuerda a su mamá, Gladys Hernández, quien murió un mes después de que él se vino; a su padre, Orlando Ayala, que vive solo y enfermo en una vereda de San Pelayo, donde nació Jesús Manuel. Quiere regalarle una estufa eléctrica porque él cocina con leña, pero a veces no la consigue. Bien sea porque la lluvia moja los palos o porque el viejo ya perdió la agilidad para lidiar en el monte con alacranes y serpientes venenosas.