9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Continta me tienes

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: La pasión de Mary Read (Feminismos)

- Sprache: Spanisch

Donna Haraway conversa en Como una hoja con su antigua alumna Thyrza N. Goodeve, escritora y académica. La entrevistadora conocerá al perro y al gato de la bióloga y filósofa, después de atravesar un jardín lleno de plantas cultivadas por la autora del Manifiesto para cyborgs. Ambas hablarán, en la cocina de la casa de Santa Cruz, California, sobre el devenir personal de la profesora, sobre sus referencias intelectuales y sobre las ideas que vertebran su trabajo. Aparecerán durante la charla vampiros, chimpancés y monstruos condensados "en palabras que difícilmente hubiéramos imaginado como generadoras de un pensamiento feminista", tal y como explica la prologuista, Helen Torres. Este libro es una llave para entrar, a través de un tono íntimo y divertido, a la obra interdisciplinar de una de las autoras vivas más innovadoras, relevantes y contemporáneas de nuestra época. Con prólogo de Helen Torres, y traducción de Matilde Pérez.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

DONNA HARAWAY

COMO UNA HOJA

Una conversación con Thyrza N. Goodeve

Traducción de MATILDE PÉREZ

PRÓLOGO DE HELEN TORRES

Donna Haraway y Thyrza Nichols Goodeve, Como una hoja, Editorial Continta Me Tienes, Madrid.

Primera edición: mayo de 2018

Edición a cargo de Sandra Cendal y Marina Beloki

ISBN (papel): 978-84-947938-3-7

IBIC: JFFK : Feminismo y teoría feminista

© Donna Haraway y Thyrza Nichols Goodeve>, 2018

© de esta edición: Continta Me Tienes

© de la traducción: Matilde Pérez

© del prólogo: Helen Torres, 2017

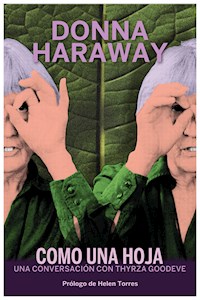

Crédito foto portada: Fotograma de «Donna Haraway Story Telling for Earthly Survival», una película de Fabrizio Terranova. Se reproduce por cortesía del autor.

Diseño de colección: Marta Azparren

Asesora editorial: Rebeca E. Campos

Continta Me Tienes

C/ Belmonte de Tajo 55, 3º C

28019, Madrid

91 469 35 12

www.contintametienes.com

www.facebook.com/ContintaMeTienes

@Continta_mt

Colección La pasión de Mary Read, 12

Continta Me Tienes, nº 50

Índice

Prólogo a la edición en castellano, por Helen Torres

Introducción

La casa

I

La historia con la que nació

La historia de la forma

Mientras seguíais conectados

California

La interdisciplinariedad es arriesgada

II

El organicismo como teoría crítica

Primatología

III

Fortuna histórica

Ciencia, cyborgs y mujeres

La enfermedad es una relación

IV

Más que una metáfora

Un gen no es una cosa

Temporalidades cyborg

La difracción como consciencia crítica

Práctica terrenal

Fracaso

V

Surrealismos cyborg

Subconsciente no familiar

No nació en un jardín, sino que, en realidad, nació en una historia

Como una hoja

Parque zoológico de simbolizaciones

Oncoratón™

Cultura vampírica

Testigo modesto

Enseñanza telepática

Coda

Bibliografía

Referencias

Índice

Cubierta

Página de créditos

Prólogo

Introducción

Capítulo

Prólogo

Helen Torres

Helen Torres (Colonia, Uruguay, 1987), licenciada en ciencias políticas y máster de investigación en sociología. Su trabajo está profundamente inspirado por la figura del cyborg, a partir de la cual ha desarrollado un marco teórico sobre mujer y diversidad funcional, narrativas espaciales y libros colectivos.Ha dado diversos seminarios de postgrado y cursos alrededor de las propuestas de Donna Haraway, de quien ha traducido Testigo_Modesto@Segundo_Milenio, HombreHembra_Conoce_OncoRatón (Ed. UOC, 2004) y el Manifiesto Chthuluceno desde Santa Cruz (Laboratory Planet, 2016). Ha publicado Autopsia de una Langosta (Melusina, 2010), Relatos Marranos (Pol·len, 2014) y Ciutat Morta.Crónica del Caso 4F (Huidobro, 2016).

+ helenatorres.wordpress.com

Prólogo

Helen Torres

El lenguaje es una práctica de juego siempre intensa.

Leer puede ser una práctica arriesgada. Leyendo damos forma a ideas antes desconocidas, descubrimos mundos, cambiamos de perspectiva. Aunque a veces, solo a veces. Pero cuando pasa, algo ha cambiado para siempre. Y eso puede traer problemas, turbulencias en las que no tienes ganas de quedarte pero ya no puedes hacer ver que no sabes, que no entiendes. Entonces toca ponerte el cinturón, y seguir leyendo.

Leer a Haraway es un riesgo que vale la pena. Y también, un acto de humildad. Porque no puede movernos el ansia de entenderlo todo, sino el goce de descubrir conexiones, el «aprender a ser amables», la modestia de andar sin arrogancia, sin pretensiones de universalidad, dejando de verse como el centro de la acción y aventurándose por terrenos desconocidos.

Como toda acción arriesgada y placentera, leer a Haraway no es fácil. Hay que dejarse llevar, aceitar los goznes de esas ventanas cerradas durante siglos por Descartes, Kant et alt, por Dios y la Virgen, por el Hospital, la Escuela, la Academia, la Empresa, el Edipo. Hay que prestar mucha atención, como cuando quieres entender una conversación en un idioma que apenas conoces, que más bien adivinas pero que no te es ajeno. No sabes todas las palabras pero entiendes el tema, los gestos, la pasión, los motivos. Hasta que, poco a poco, te vas enredando en la conversación.

Creo que las palabras y el lenguaje tienen una relación más íntima con el cuerpo que con las ideas. […] Dado que experimento el lenguaje como un proceso intensamente físico, no puedo dejar de analizar detenidamente la metáfora.

Haraway nos invita a pensar —con vampiros, chimpancés, cyborgs, perros, palomas, hongos y monstruos como la «indomable y mortal Medusa», habitantes/hacedores de «naturoculturas emergentes», «alteridades significativas», compañeros de juego, cama y mesa en «el desorden de la vida», carne y signo condensados en palabras que difícilmente hubiéramos imaginado como generadoras de un pensamiento feminista. Un universo de metáforas que son densas condensaciones de significados, abstracciones que no nombran lo que ya conocemos, sino que vienen a describir experiencias distintas, «a inducir variaciones empíricamente sentidas en la manera en que nuestras experiencias importan», a nombrar lo antes invisible para crear herramientas que nos permitan permanecer en el problema. Sin intentar cortar lo que nos sobra, eliminar lo que nos molesta, anular lo que no entendemos.

Leer a Haraway no nos mueve a crear grandes teorías sino a prestar atención a los detalles, a hacernos preguntas —¿quiénes somos, con quién, dónde, cuándo?—, a mirar el mundo a través de los ojos de criaturas encarnadas en metáforas temporal e históricamente situadas que cuestionan las fronteras e insisten en la contaminación, el oxímoron, la especificidad, la localización indispensable para activar responsabilidades.

A veces las metáforas son nuevas ontologías, a veces son entidades que actúan como metáforas. Por ejemplo, cuando utiliza la Mixotricha paradoxa como «una entidad que interroga al mismo tiempo los conceptos de individualidad y colectividad al vivir en simbiosis obligatoria con otras cinco tipos de entidades.» Todo está relacionado con algo, pero no todo está relacionado con todo. No se trata de establecer relaciones entre entidades sino de reconocer que ningún organismo puede existir sin relaciones simbióticas con otras especies, relaciones que son siempre específicas, situadas y contingentes.

No se trata de inventarse nada sino de hacer espacio para lo que ya existe, de aprender a mirar, respetar, cuidar. Cuidar no como objetivo moral, sino como condición de la existencia.

«¿Todo esto crece sin más?», pregunto. «Ni mucho menos», contesta Donna Haraway, algo sorprendida por la pregunta. «Hemos plantado y cultivado todo.»

El primer capítulo de Como una hoja nos sitúa en Santa Cruz, California, 1997. Casa de Donna Haraway, bióloga y filósofa de la ciencia, y Rusten Hogness, escritor científico y productor de radio. No es este «el hogar», la casa construida en el estado de Sonoma por esa familia de lazos fraternales, o esa fraternidad de lazos familiares que la bióloga llama kin, sino el lugar en el que vivían durante el período lectivo cuando Haraway aún era profesora en funciones del Departamento de Historia de la Conciencia de la Universidad de Santa Cruz, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una plaza académica de teoría feminista en una universidad norteamericana.

Los primeros en aparecer en el libro son los árboles y plantas que rodean el bungalow; enseguida conocemos a la señorita Moses, la gata; luego a Roland, el perro, y finalmente a Rusten, compañero de vida de Haraway. Significativamente, la conversación con la artista y escritora Thyrza Nichols Goodeve, ex- alumna de Haraway, no se desarrolla en la sala o en el estudio, sino en la cocina.

Imagino una habitación no muy grande y una mesa con una grabadora que sirve de enlace entre la maestra y su antigua alumna. La conversación se propone como un viaje en el que vamos identificando poco a poco los distintos hilos con los que la bióloga teje su pensamiento, que es siempre un diálogo, una interpelación, un llamado a la acción, un giro en ideas que acostumbramos a dar por sentado o que consideramos inamovibles.

El resultado, Como una hoja, es una excelente oportunidad para quienes se inician en el pensamiento de Haraway, sobre todo en estos momentos en los que la discusión por el nombramiento de una nueva era geológica, el Antropoceno, ha puesto en el centro de la escena propuestas de última hora sobre las características del cambio climático y las posibles acciones ante la catástrofe.

Quienes sean lectores habituales de Haraway, encontrarán en la conversación un texto en el que reconocer las tensiones, tendencias, conversaciones y contingencias que son parte de una de las propuestas onto-epistemológicas más innovadoras y arriesgadas de las últimas décadas. En un ejercicio de conocimiento situado, el libro ofrece una gran cantidad de historias que se presentan como un recorrido por la historia de su trabajo, las decisiones, giros y golpes de la vida por los que ciertas ideas adquirieron unas formas y no otras.

«La localización nunca es evidente», nos recuerda Haraway. La académica norteamericana blanca, de clase media, rebelde, pacifista, feminista, apasionada, amante de la ironía y la ciencia ficción, habla sobre su herencia intelectual, histórica y familiar, cómo fue configurándose su carrera profesional y los intereses de sus investigaciones, los contextos históricos, geográficos, relacionales y emocionales en los que nacieron sus monstruos inapropiados e inapropiables, la historia de sus casas y sus clases en la universidad, la relación con sus alumnos, sus colegas, sus mascotas y sus amantes en un tono más íntimo y divertido —aunque igual de riguroso— que el que utiliza en sus textos.

Creo que mi forma de trabajar consiste en tomar mi propia herencia contaminada –el cyborg es un ejemplo de ella– e intentar revisarla.

La admiración de Goodeve por su maestra va guiando las preguntas, plagadas de citas y comentarios, pero esto no nos debe inducir a engaño. Puede resultar fácil admirar a la gran tejedora que es Haraway, creadora de ontologías que tanta influencia y tantos giros han provocado en la historia del feminismo, pero la conversación no se queda en la adulación, sino que indaga en profundidad por las condiciones de producción de su trabajo.

La Haraway criada en el catolicismo devela por momentos parte de una herencia cultural de la que pocas nos enorgulleceríamos, pero de la que ella no reniega, sino que reconoce y cuestiona para hacerle dar un giro. Por ejemplo, cuando dice que uno de los fundamentos de su perspectiva es un legado de la ideología cristiana que la formó, refiriéndose a la Eucaristía, a partir de la cual desde niña asumió la unión entre materia y significado, uno de los argumentos que utiliza para cuestionar que la objetividad científica esté libre de tendencias.

Estaba rodeada de una narrativa figurativa, simbólica y

muy elaborada, en la cual las nociones de símbolo y

carne tenían un estrecho vínculo.

O como cuando compara su carrera profesional con la de su exmarido, Jaye Miller, y explica cómo la homofobia sufrida por él y la ambición de ella marcaron sus trayectorias de maneras tan diferentes.

El libro cierra con una coda, parte final de una pieza musical que nos invita a repensar la entrevista como un conjunto de ondas con cierta armonía, en la que Haraway acaba con una de sus bromas, tan seria como lo es su propuesta epistemológica:

Exacto, pero al final lo que digo es muy sencillo. Lo único que pido realmente son pasión e ironía permanentes, donde la pasión es tan importante como la ironía.

Solo pide pasión e ironía, prácticas bien difíciles en estos tiempos políticamente correctos en los que casi cualquier crítica es una ofensa, un descrédito o hasta un delito.

Mi trabajo siempre ha consistido en sentarme y escribir.

Para Haraway, la escritura es un asunto «mortalmente serio». Su discurso es denso, casi temerario para quienes buscan significados claros y citas fácilmente descontextualizables. Leerla es pensar contra la autoridad falocéntrica que impone la claridad, contra los discursos universalizadores que eliminan toda diferencia. Pero aunque su voz no es clara, sí es contundente.

Eso es lo que yo llamo «fetichismo genético», una relación nada crítica con las tecnologías genéticas, repleta de mitologías y narrativas que están representadas por la versión de Parque Jurásico en la que se reconstruye un dinosaurio a partir de ADN prehistórico preservado en un fragmento de ámbar. Esta absoluta mercantilización del gen, en la cual este se considera esencia y hacedor de todo, es biología barata.

Leer a Haraway significa posicionarse, reconocer que todo pensamiento es situado, que el conocimiento no lo crean los expertos, que la diferencia importa. Sus argumentos son historias encarnadas que señalan la objetividad trascendente como un mito de la tecnociencia. Pero no se conforma con la crítica al esquema de pensamiento cartesiano, sino que diseña ontologías en conversación permanente con otras pensadoras, proponiendo nuevas herramientas para leer y escribir el mundo.

Haraway recoge el legado del matemático y filósofo inglés Alfred Whitehead, «No podemos pensar sin abstracciones, por lo tanto es de máxima importancia revisar críticamente nuestros modos de abstracción.» De allí que la tarea de la filosofía sea «rediseñar el lenguaje», y ella lo hace a través de figuras históricamente situadas en constante devenir. Los chimpancés, el cyborg, el testigo modesto transformado, el oncoratón, las especies de compañía son artefactos semiótico-materiales históricamente situados a través de lo cuales observa el mundo.

Sus herramientas son sus textos. Quizás por ello sus libros, con la única excepción de Crystals, Fabrics and Field, su tesis doctoral publicada en 1976, son todos compendios de artículos, no ensayos con hipótesis que nos llevan a un desenlace único. En palabras de la filósofa belga Isabelle Stengers, compañera de tejido de Haraway, «El artículo es el formato que conviene a los ritmos de la investigación. Haraway es una investigadora, su herramienta es la materia textual en sí misma. Sus textos no informan sobre los resultados de sus investigaciones o de sus pensamientos, son los lugares de su investigación y están hechos para (intentar) que hagan lo que están diciendo.»

Pero el que escribir sea «mortalmente serio» no le impide a Haraway jugar. Para definir su metodología utiliza la figura del juego de las cuerdas, figuras que van pasando de mano en mano añadiendo nuevos diseños: no ensamblajes de piezas antes desconectadas, sino un pensar-con que no reclama estar en posesión de una verdad, sino la necesidad de hacerse «buenas preguntas», de entender el aprendizaje a la manera de Hannah Arent, como «el ir de visita», desprendiéndose de la individualidad y el pensamiento iluminado para apostar por la confusión entre las fronteras entre sujeto y objeto, naturaleza y cultura, teoría y acción.

Pues, como el juego del cordel es precisamente eso, un juego, imagino que se trata de una metodología con “m” minúscula. Es una forma de trabajar y concebir el trabajo; en este caso, dirigida a la gente que se dedica a los estudios científicos, para que se aproximen más a los estudios feministas y culturales y viceversa. Puedes jugar al cordel con tus propias manos, pero es mejor si lo haces con otra persona. Es un símbolo no agonístico para establecer relaciones.

Para leerla, tenemos que ir tirando de esas cuerdas que entrelazan política, economía, ciencia, técnica, mitos y organismos, identificando las distintas capas de significado como si fuéramos sacando hilos del vientre de una araña.

En su último libro, Staying with the Trouble, profundiza en esta práctica y la condensa en el acrónimo SF: figuras de cuerdas (String Figures), feminismo especulativo (Speculative Feminism), ciencia ficción (Science Fiction), hechos científicos (Science Facts), fabulación especulativa (Speculative Fabulation) y «hasta ahora» (So Far). Ya no se trata de una metodología con «m» minúscula, sino de una figura generadora de prácticas de conocimiento y también del mundo. La teoría no describe, sino que construye, es parte del mundo, y no puede ser sino colectiva, situada, específica, inapropiable y en constante devenir.

«Pienso en SF y en las figuras de cuerdas en un triple sentido de la figuración. En primer lugar, sacando fibras promiscuamente de entre eventos y prácticas densas y coaguladas, intento seguir el camino de los hilos para poder rastrearlos y encontrar sus marañas y sus diseños cruciales para permanecer en el problema en tiempos y lugares reales y particulares. En este sentido, SF es un método de rastreo, seguir un hilo en la oscuridad, es un peligroso relato verdadero de aventura en el que quién vive, quién muere y cómo, podría resultar más fácil para cultivar una justicia multiespecies. En segundo lugar, la figura de cuerdas no es solo un rastreo, sino más bien la cosa en cuestión, el diseño y el ensamblaje que requieren respuesta, la cosa que no es una misma pero con la que hay que continuar andando. En tercer lugar, el juego de cuerdas es pasar y recibir, hacer y deshacer, escoger hilos y soltarlos, SF es práctica y proceso; es devenir con otros seres en relevos sorprendentes; es una figura de la permanencia en el Chthuluceno.»

El mundo es un tejido de relaciones y la manera de leerlo es tejiendo conexiones, buscando relatos como quien sigue «un hilo en la oscuridad», poniendo atención a las relaciones que configuran a las entidades. En lugar de buscar claridad, Haraway abraza la complejidad y se arma de instrumentos para analizarla, re-describiéndola hasta hacerla «más espesa de lo que parecía al principio.» Por ello, su lectura no permite análisis unívocos, sino que invita a adentrarse en lo desconocido con irreverencia para atrevernos a especular.

La lucha está en la producción de significados, no en «la traducción perfecta de todos los significados a través de un código único.» Hablo de un modo de interactuar con el mundo que es inexorablemente específico desde el punto de vista histórico. La tecnociencia es una semiosis materializada. Es la manera en que nos relacionamos con el mundo y dentro de mundo, y esto no es lo mismo que decir que el conocimiento es algo opcional. Equivale más bien a decir que el conocimiento lleva aparejada una especificidad que no podemos obviar. […] Bueno, son las personas quienes son éticas, y no las entidades no humanas.

La cuestión no es resolver contradicciones sino señalarlas, llegar a la raíz de los procesos, prestar atención a los relatos de co-habitación, con-vivencia y co-domesticación para aprender a relacionarnos entre humanos y con el resto de las especies, para activar nuestra capacidad de respuesta, para crear otras narrativas en los que la guerra, el final feliz, las jerarquías, la colonización y el antropocentrismo dejen lugar a formas de vida más amables, a relatos multiespecies de resurgimiento y curación parcial.

Entender el mundo consiste en vivir inmersos en relatos. No hay forma alguna de estar en el mundo fuera de ellos. Y esas narraciones se materializan en estos objetos, o mejor dicho, los objetos son narraciones congeladas. Nuestros propios cuerpos son una metáfora en el sentido más literal. Esta es la naturaleza oximorónica de la condición física, que es el resultado de la coexistencia permanente de los relatos integrados en una existencia semiótica física de carne y hueso. Nada de esto es una abstracción.

Ya que no hay lugar en el mundo fuera de las historias, les propongo un pequeño ejercicio. Tomemos un relato, es decir, un objeto que sea una serie de historias congeladas. Por ejemplo, una de las últimas películas adquirida por Netflix, Aniquilación, que está siendo aclamada como «un nuevo clásico de la ciencia ficción».

Con un reparto mayoritariamente de mujeres, la película sigue las aventuras y desventuras de un grupo de científicas que se arriesgan en una expedición contra un mal desconocido e indescriptible para salvar al mundo. Hasta aquí, el argumento repetido hasta la saciedad del Apocalipsis provocado por fuerzas extrañas al sistema que odian a los humanos, da un giro saludable: la acción está liderada por mujeres, las mujeres son científicas, una de ellas es exmilitar, no tienen miedo y no están dirigidas por hombres. Como en una típica campaña militar de exploración y conquista, las científicas avanzan hacia aquello que necesitan entender para enfrentarse al horror de lo desconocido: el cruce entre distintas especies, la mutación infinita, descrito como algo a la vez hermoso y aterrador que acabará con la humanidad tal cual la conocemos.

Con estos elementos podríamos crear muchas historias. Les propongo pensar, sin ánimos de arruinaros el goce cinematográfico, en los relatos congelados que podemos identificar en esta producción. Los más evidentes: la metáfora de la guerra que atraviesa todo la película, la idea del cuerpo humano como una entidad autónoma cuyas fronteras epidérmicas son traspasadas violentamente por terribles fuerzas extrañas, el surgimiento de nuevas formas de vida a partir de la colonización y la mutación infinita, el ideal de trascendencia que presenta a la muerte como un fallo del sistema y no como su condición, la imposibilidad de cooperación entre especies y unos poderes obscuros y temibles provenientes de no se sabe dónde ni porqué que acechan a los humanos para castigarles sin motivo. Todo decorado con rifles automáticos de última generación, botas militares y cejas muy bien depiladas.

Ahora pensemos en las historias menos evidentes que componen la película: el miedo y la violencia son las únicas acciones humanas posibles ante una catástrofe global, la guerra es inevitable, los cuerpos humanos son atravesados violenta e involuntariamente por invasores invisibles, las acciones de los personajes son reacciones a una serie de sucesos que se encadenan como causas y efectos inevitables en los que los humanos aparecen atrapados independientemente de su voluntad, los humanos son exploradores y conquistadores de una naturaleza agresiva y destructiva, la falta de asunción de responsabilidades ante la catástrofe se da por sentado. «Nosotros» no buscamos esta tragedia, «nosotros» no tuvimos nada que ver con esta monstruosidad que, no sabemos porqué, necesita aniquilarnos para sobrevivir, o peor, para que algo desconocido —y temible— sobreviva.

Guerra, irresponsabilidad, miedo. Finales desesperanzadores, historias sin memoria histórica, relatos heroicos con humanos en el centro como soles alrededor de los que giran el resto de las especies, actores secundarios del gran relato humano de la destrucción del Planeta. Definitivamente, no podemos pensar en un mundo sin dominación a través de esta película, mucho menos en regeneración, curación o resurgimiento.

Las metáforas de la armonía y la colectividad tampoco

reflejan toda la historia, ya que a veces puede que sean

necesarias las de competición y de lucha, e incluso las

militares. Lo que ocurre es que, en buena parte de la

tecnociencia, se ha dado demasiada importancia al agonismo.

Ahora les propongo preguntarse qué pasaría si reemplazáramos la inevitabilidad de la guerra total por la realidad innegable de las alianzas cooperativas entre especies. ¿Y si el proceso de xenogénesis descrito en la película estuviera guiado por la cooperación y la búsqueda de beneficio mutuo en lugar de por la guerra y la destrucción? ¿Y si en lugar de describir al sistema inmune como campo de batalla lo consideráramos como «particularidades compartidas en un yo semipermeable que (fuera) capaz de relacionarse con los demás (humanos y no humanos, internos o externos)»? ¿Cómo sería el final si las fuerzas extrañas no fueran colonizadoras sino que estuvieran «inmersas en un universo de máquinas vivientes y todas ellas (fueran) compañeras, no enemigas, de su sistema de producción corporal»? ¿Qué pasaría si reemplazáramos los fusiles por tentáculos, las cejas bien depiladas por antenas, los monstruos colonizadores por criaturas mortales preocupadas por el devenir, armadas con conocimientos ancestrales, voluntades arriesgadas y valentías que pueden llevar a la muerte, pero que no implican devastación ni destrucción total?

Quizás se descongelaría el objeto y devendría relato generativo, algo que nos enreda y nos toca, nos hace sentir, nos ayuda a especular sobre otras formas de actuar, a pensar en finales abiertos con posibilidad de continuidad, en espacios comunes habitados por diferentes especies que buscan sobrevivir a través de la cooperación mutua y los cuidados, en los que el enfrentamiento y las contradicciones no llevan inevitablemente a la aniquilación total, a la destrucción sin retorno, a la muerte de todos los refugios en los que pueda crecer y florecer algo nuevo, con o sin humanos.

O quizás alguna señora jubilada de Santa Cruz, California, fascinada por la arquitectura molecular que comparten los animales y las plantas y también por las prácticas de instrumentación, interdisciplinariedad y conocimiento que intervienen en las posibilidades históricas de entender hasta qué punto soy como una hoja escriba un «Manifiesto Chthuluceno».

DONNA HARAWAY

COMO UNA HOJA

Una conversación con Thyrza N. Goodeve

Introducción

Tanto los chimpancés como los artefactos tienen una ideología, así que, ¿por qué no íbamos a tenerla nosotros?

Donna Haraway

La casa

Santa Cruz, California

El pequeño bungaló California, bastante modesto, por no decir destartalado —con la pintura de la fachada desconchándose como si fuese piel vieja—, asoma de entre un bosque de flores, cítricos y raros ejemplares botánicos. Un universo en el cual la casa y la vegetación se funden en una asombrosa presencia, en la que es difícil distinguir dónde empieza el jardín y acaba la casa. «¿Todo esto crece sin más?», pregunto. «Ni mucho menos», contesta Donna Haraway, algo sorprendida por la pregunta. «Lo hemos plantado y cultivado todo.» Flores rojas, arbustos aterciopelados, pétalos verdes que se yerguen formando enormes abanicos de espinas… Para acceder a la casa hay que atravesar este campo de naturaleza cultivada. Dentro, un gato negro se acurruca cómodamente, hecho un ovillo, en una manta caliente sobre el sofá del salón y rodeado de platos con comida y agua. «La señorita Moses tiene servicio de habitaciones,» me dice Haraway. «Con veintiún años se ha ganado algunos lujos.» Mientras hablamos sobre la capacidad de la vieja gata para deambular del sofá al baño y usar su bandeja de arena, un perro de treinta kilos de color canela y blanco sale de la cocina dando saltos para recibirme. «Este es Roland.» Se acerca a mí con cautela, con el rabo cortado moviéndose y dando sacudidas a modo de recibimiento. Educada pero firme, Haraway me advierte: «No lo acaricies directamente. Tiene que olerte antes de que lo toques. A menudo la gente intenta tocarlo inmediatamente y eso le asusta.» Plenamente consciente de las necesidades y las costumbres de los no humanos con los cuales comparte su hábitat, habla de ellos en un lenguaje salpicado de expresiones como «conducta de dominación» e «impulso agresivo». Entonces relata la reciente experiencia de Roland en la escuela canina a la que acudió para conseguir su «certificado de buen ciudadano» (dicho con cierta sorna) y ambos comienzan a demostrar algunos de los comportamientos que ha aprendido. «Acuéstate. Quieto. En principio, no debe levantarse hasta que se le ordene. Pero le gusta estar acompañado.» Solo llevo aquí unos minutos y ya he entrado en un mundo en el que la flora se mezcla con la fantasía y el amor filial de la ciencia animal.

No obstante, esta casa, habitada y acogedora, es solo el hogar a tiempo parcial de Haraway y su pareja, Rusten Hogness. Es la residencia de ambos cuando Donna está en la ciudad trabajando como profesora de Historia de la Consciencia en la Universidad de California, en Santa Cruz1. El «hogar» de Haraway y Rusten, que llevan de un lado para otro, sin descanso, desde 1980, cuando Hayden White la contrató para que se uniera al programa, se encuentra a tres horas de distancia, al norte de San Francisco, en el legendario condado de Sonoma. Hasta allí se desplazan, a un terreno que compraron en 1977 junto a su exmarido, Jaye Miller. A pesar de lo agotador que resulta llevar una existencia fraccionada, es precisamente esa doble vida doméstica la que ha permitido que Haraway mantenga una concentración y una dedicación a la enseñanza constantes, al mismo tiempo que aporta obras y ensayos de gran relevancia a disciplinas que van desde la historia de la ciencia hasta la teoría feminista, la antropología y, por supuesto, los estudios cyborg, que ella misma inventó. En otras palabras, aunque tener dos hogares situados a tres horas de distancia el uno del otro es bastante desestabilizador, con una infatigable dedicación a la enseñanza (Santa Cruz se rige por un sistema cuatrimestral, no semestral, así que cada año tiene que preparar e impartir tres asignaturas de grado y de posgrado, consecutivas y extremadamente concentradas), compartimentar su tiempo y su atención en dos lugares permite a Haraway focalizar. Uno de los lugares es para la enseñanza y, el otro, para la escritura, aunque los dos se confunden, obviamente. Lo que más me sorprende es que esta situación es un ejemplo de la existencia cyborg que Haraway lleva articulando de forma tan influyente desde 1985, cuando se publicó por primera vez «Manifiesto para cyborgs»:

Desde una perspectiva, un mundo de cyborgs es la última imposición de un sistema de control en el planeta, la última de las abstracciones inherentes a un apocalipsis de Guerra de Galaxias emprendida en nombre de la defensa nacional, la apropiación final de los cuerpos de las mujeres en una masculinista orgía de guerra. Desde otra perspectiva, un mundo cyborg podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente no tiene miedo de su parentesco con animales y máquinas ni de identidades permanentemente parciales ni de puntos de vista contradictorios. La lucha política consiste en ver desde las dos perspectivas a la vez, ya que cada una de ellas revela al mismo tiempo tanto las dominaciones como las posibilidades inimaginables desde otro lugar estratégico. La visión única produce peores ilusiones que la doble o que monstruos de muchas cabezas. Las unidades ciberorgánicas son monstruosas e ilegítimas. En nuestras presentes circunstancias políticas, difícilmente podríamos esperar mitos más poderosos de resistencia y de reacoplamiento.2

Pasamos a la cocina para hablar. Donna desembala algunos libros. «¡Genial! Ha llegado uno de los libros para el cur