6,99 €

Mehr erfahren.

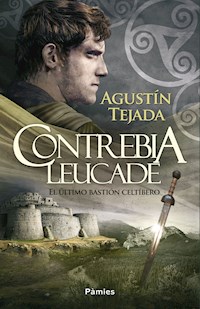

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Siglo I a.C. Tras rebelarse contra Sila, y después de tener que buscar refugio en África, el general romano Quinto Sertorio avanza por la península ibérica sin encontrar oposición. Los lusitanos se han unido a sus huestes, y son pocos los que se atreven a enfrentársele, aunque se extiende el rumor de que Roma ha armado otro ejército al mando de Cneo Pompeyo para intentar acabar con él. Contrebia Leucade, la Ciudad Blanca, es la joya de Celtiberia. Asentada al borde de un acantilado, es prácticamente inexpugnable. Está gobernada por un Consejo controlado por Ambón, caudillo que años atrás ya se enfrentó en el campo de batalla a Sertorio, al que odia profundamente. Cuando Sertorio y su ejército aparecen a las puertas de Contrebia y piden un elevado tributo, Ambón ordena resistir cueste lo que cueste: no quiere verse involucrado en la guerra civil de los romanos y sabe que el tiempo juega a su favor. Sertorio asedia la ciudad. Pero la clave para la resistencia o la caída del último bastión celtíbero reside en un muchacho, Kalaitos, el hijo de Ambón, y en un esclavo llegado a Contrebia poco antes del asedio; un hombre que no es lo que aparenta ser y del que dependerá el futuro de Hispania.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Primera edición: enero de 2018

© 2013, Agustín Tejada Navas

© de esta edición: 2018, ediciones Pàmies

C/ Mesena, 18

28033 Madrid

ISBN: 978-84-16970-52-0

Ilustración de cubierta y rótulos: Calderón Studio

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

A Anabel, el primer oído para mis descabelladas ideas.

Índice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

Agradecimientos

Contenido extra

I

Contrebia Leucade, año 57 a. C.

Mi maestro Placidio solía decirme cuando me notaba triste que mi nostalgia no era otra cosa que la puñalada silenciosa de mi pensamiento, hurgando con su daga en el laberinto de los recuerdos. Quiso enseñarme a aplacar aquella desazón punzante que a veces marchitó mi ánimo; o, cuando menos, a mitigarla con el consuelo de un futuro glorioso. Sin embargo, ahora que la veo de nuevo, después de tanto tiempo, me doy cuenta de que uno nunca logra extinguir del todo los rescoldos del pasado.

Contrebia Leucade, la Ciudad Blanca, como la llamaron los griegos, la Puerta de la Celtiberia, como la bautizaron los romanos, resplandece tan nítida como antaño bajo la caricia dorada de un sol ya atardecido. Su imponente muralla gris se recorta altiva contra un añil casi marino mientras guarda, silenciosa, las historias de un pueblo orgulloso e indómito. Cosidos a ella por un costado, sus enormes torreones rectangulares parecen vigilarnos cabizbajos, como tristes centinelas de piedra, expectantes y mudos.

Es curioso, pero, todavía hoy, después de haber contemplado las murallas de mil ciudades, incluidas Roma y Cartago, Contrebia me sigue pareciendo una ciudad regia. Y bella, increíblemente bella, con su abismo de roca cincelado en la piedra por la mano mágica del dios Lug. Y con su río, siempre gélido, acariciando la cara oeste de la fortaleza y serpenteando después en busca del corazón mismo de la Celtiberia.

Cuando alcanzamos el foso, el puente levadizo ya está bajando entre crujidos de vigas y rechinar de maromas. Mi acompañante, el tribuno Máximo Tiberio, se inclina sobre la grupa de su montura para contemplar con lógica aprensión aquella profunda sima siempre hambrienta de enemigos. Con una longitud de cinco estadios, y una profundidad de casi treinta codos, el foso de Contrebia podría tragarse un ejército entero de un suspiro, y ningún hombre en él caído asomaría su cabeza por el borde ni aunque trepara sobre los hombros de otros tres compañeros. Tras franquear la Puerta Sur, los dos lienzos de la muralla se cierran abruptamente formando un angosto pasillo. Máximo Tiberio estira su cuello de grulla para ver mejor el camino de ronda en lo alto de las empalizadas, como si temiera alguna encerrona mortal en aquella inhóspita ratonera. Sus medrosas precauciones me hacen sonreír, aunque tampoco me extrañan. Máximo es el sexto tribuno de la Legio ix Hispana, cuyo mando ostento. Si poco puede esperarse de cinco rufianes a quienes únicamente mueve la idea de una toga senatorial y un cómodo retiro en Roma, mucho menos de quien, además de patricio y rufián, nunca ha olido de cerca el miasma fétido de la guerra, ni ha escuchado jamás el silencio espeso tras la batalla. Sin embargo, no he querido rechazar su compañía cuando ha insistido en acompañarme en mi visita a Contrebia. Hay algo en Máximo Tiberio que me hace ver en él, aunque sea de lejos, al joven que una vez fui. Puede que sea su tozudez inconsciente o tal vez su constante asombro por todo lo que contrasta con su Roma natal. Poco imagina, de todas maneras, y no seré yo quien se lo anticipe, lo que sus ojos de leguleyo tendrán que presenciar tan pronto abandonemos la seguridad de Contrebia y penetremos en la tierra hostil de los vacceos. Ni siquiera yo estoy seguro de que una sola legión sea suficiente para someter a unas gentes espoleadas por su odio atávico al invasor romano. Tampoco sé cómo responderá mi espada cuando, en vez de judíos o piratas cilicios, deba cercenar hispanos. El destino decidirá, supongo.

Una guarnición de legionarios bien armados guarda la puerta que sella el embudo mortal en el que nos encontramos y donde una fuerza atacante, por numerosa que fuera, se ahogaría en su propia sangre antes de poder poner un pie en la ciudad. Los inequívocos distintivos de mi uniforme provocan una apresurada y cómica marcialidad entre unos soldados poco acostumbrados, sin duda, a la inesperada aparición de todo un legado romano, sucio y cansado, en plena calima celtibérica. Por fin, tras veinte años de ausencia, la Ciudad Blanca se hace visible como yo siempre la recordé: como una gigantesca colmena de piedra moteada por cientos de minúsculas viviendas, horadadas en el roquedo como celdas de un inmenso panal.

Las mandíbulas se me aprietan sin quererlo mientras dos lágrimas largamente contenidas amenazan con abrir sendos surcos salados sobre mi polvoriento rostro. A mi izquierda, el Cerro de los Antepasados: una pequeña e inaccesible planicie rocosa que dio origen a la primitiva ciudad de Contrebia Leucade hace ya varios siglos. Al otro lado, la acrópolis, la parte más alta de la fortaleza, aunque no la más antigua, esculpida por mis ancestros a golpe de pica y tesón; la ciudad ganada palmo a palmo a la roca, con sus calles aterrazadas y sus cuevas ennegrecidas por el humo de los hogares. En medio, partiendo la ciudad en dos mitades casi simétricas, la ancha vaguada que baja zigzagueante hasta la puerta norte. Y, no muy lejos de ella, casi a medio camino entre las dos entradas principales de la ciudad, el barrio donde me crié, con sus colosales edificios de hasta tres plantas, construidos todos de piedra al abrigo de la gran muralla.

Nada ha cambiado en apariencia y, sin embargo, todo se siente muy diferente a la última vez. Supongo que este uniforme de bronce y cuero, con penachos rojos y grebas doradas, es el que ahora ahoga, más que nunca, mi corazón celtibérico. Quizá no fue buena la idea de penetrar de nuevo en Contrebia y transformar el ayer en presente. Porque eso es como esforzarse en nadar a contracorriente en el turbulento río de la vida, según afirmaba el anciano maestro Placidio: «Los dioses nos han enviado al mundo para hacer camino sin mirar atrás. Los hombres somos como las gotas de lluvia que jamás regresan a la nube que las soltó. Solo las piedras perduran, solo ellas pueden estar», solía afirmar con frecuencia aquel sabio griego durante sus clases en la ciudad de Osca. Por eso Contrebia permanece inalterable al tiempo. Veinte años no son nada para una ciudad hecha de piedras y horadada en la roca; aunque, muy a menudo, veinte años pueden hacer trizas la vida entera de un hombre.

Quizá haya sido un error pero, a pesar de todo, no me arrepiento de haber vuelto. En realidad, no busco personas de entonces, tan solo lugares, quizá recuerdos. Sé que todos murieron o fueron llevados cautivos aquella tarde fatídica de los idus de agosto. Simplemente he querido ver de nuevo los muros de la Ciudad Blanca, aunque ahora esté habitada por otras gentes. Supongo que tengo derecho a restañar en mi alma las llagas de un adiós apresurado y traumático. Con los ojos cerrados y el corazón abierto, dejo que el rumor y los aromas de la vieja Celtiberia hispánica empapen estas ropas de legado romano y calen profundo hasta allá donde anidan mis sentimientos.

—Una ciudad perfecta para la guerra —observa Máximo, ajeno a mis emociones, mientras admira la altura y el grosor de los muros.

Me gustaría explicarle a esa cabeza de patricio romano que este, como cualquier otro sitio de Hispania, es un lugar pensado para vivir en paz. Y no para hacer la guerra. Y que solo la llegada de las legiones itálicas obligó a sus habitantes a recrecer sus murallas y a encerrarse detrás de ellas. Pero Máximo no lo entendería. Porque su Roma natal no conoce otras fronteras que las que marcan las olas del mar. Y, a veces, ni siquiera estas son obstáculo suficiente para sus soldados.

La ancha calzada que conduce hacia el corazón de Contrebia gira bruscamente a la izquierda y nos sumerge en las entrañas de una ciudad que conozco como la palma de mi encallecida mano: calles estrechas, empinadas, surcadas por profundas roderas de carro labradas en la roca a base de sudor de bestias y blasfemias de hombres. Un denso aguallevado de limo rojo mancha las pezuñas de nuestras monturas cuando cruzamos la calle de los alfareros. El zumbido monótono de los tornos se mezcla con el agudo guirigay de un grupo de niños cuyos ojos suspicaces nos miran como si en vez de dos hombres contemplasen a dos comadrejas.

Apenas desemboca en la vaguada, el río de barro bermellón inunda las rodadas que han dejado los carros y se deja llevar perezoso pendiente abajo, hacia los abrigados rincones donde los orfebres de mi época cincelaban y bruñían sus torques de bronce o plata, y donde, curtidores, tejedores y carpinteros cuidaban también de sus negocios. Dos calles más adelante, una carreta cargada de leños dobla, bamboleante, la esquina y se planta ante nosotros chapaleando ruidosamente en el lodo. Su conductor vocifera iracundo irrepetibles blasfemias en antiguo celtíbero mientras maneja frenético el vergajo al ver dudar a sus bueyes. Al caballo del tribuno Tiberio, poco acostumbrado al estruendo de la urbe y a las voces extranjeras, se le espantan los ojos cuando escucha de cerca el mugido gutural de dos bestias enfurecidas por los vergazos de su amo. Como si presintiera el peligro de una acometida, el animal retranquea nervioso buscando una escapatoria de aquella sombría angostura. Tiberio intenta entonces gobernar el rehúse de su cabalgadura a golpe de freno y espuela, pero los cascos del noble bruto resbalan en la calzada encharcada como si zancajearan sobre la ova verde del río. Un segundo después, jinete y montura ruedan cómicamente sobre el duro y empinado suelo de Contrebia. El estrépito metálico de la costalada hace emerger una veintena de cabezas celtíberas del interior de algunas viviendas. Máximo se levanta al instante, aturdido y ensopado en barro, como una patética estatua de arcilla a punto de ser cocida en el horno. Antes de que aquella esperpéntica efigie pueda siquiera adivinar lo ocurrido, varias piedras rebotan con musical tintineo sobre su coraza articulada. El joven tribuno desenfunda entonces su gladius con el horror pintado en la mirada, como si la encerrona que minutos antes temió al entrar en Contrebia ya estuviera produciéndose. Una nueva y certera pedrada le descoloca el casco haciendo que el romano se tambalee en el lodo. Después, los zagales celtíberos pliegan sus hondas y desaparecen a toda prisa tras la esquina, con la sonrisa propia de quien ha logrado abatir a una artera alimaña. Mientras tanto, el caballo tordo galopa sin rumbo y sin jinete camino del intrincado laberinto de roca que nos rodea. Máximo me mira desencajado, espada en ristre, esperando una orden, una voz, en aquel caos de risas y barro, pero yo simplemente me encojo de hombros, casi divertido ante aquella ridícula estampa. Porque hay tres cosas que un soldado romano debe defender con su vida en el campo de batalla: las águilas de su estandarte, sus armas y su montura. El tribuno lo sabe y, tras una leve vacilación, sale como alma que lleva al diablo en persecución de su caballo.

Cuando a Máximo se lo tragan las profundidades de la ciudad vieja, los cachorros celtíberos centran sobre mí su furtivo escrutinio. Veo sus ojillos azuzados asomando de cuando en vez detrás de su parapeto. Sin embargo, la temida lluvia de afilados cantos finalmente no se produce. Percibo, de todas maneras, en sus pupilas aniñadas el odio con el que siempre, desde que el mundo es mundo, un ser oprimido aborrece a su tirano. Es el mismo odio que mi padre intentó inculcarme con ahínco el que sigue tiñendo la infancia de millares de polluelos celtibéricos que al final no tendrán más remedio que aceptar al cuco invasor en sus nidos hispanos. Porque, desde que el mundo es mundo, el pez grande siempre se ha comido al chico, sobre todo si este último es incapaz de unir fuerzas de manera efectiva en contra del enemigo. Por eso Roma ha impuesto sus costumbres, sus leyes y también su lengua en casi toda Hispania. Porque no es de gente cabal contemplar tranquilamente desde la lejanía cómo el invasor somete a tus vecinos vacceos, berones o carpetanos mientras sonríes ingenuamente creyendo que tú no correrás después la misma suerte.

Cierto es que los romanos han impulsando el progreso de Hispania. Pero, aun así, debo reconocer que resulta difícil saborear el guiso, por apetitoso que este parezca, cuando cuesta sangre y sudor pagar el precio de una sola cucharada. Los abusivos impuestos y las desigualdades son los vientos que inevitablemente avivan en este país la hoguera del odio. Un fuego que nunca terminará de apagarse mientras quede un hispano con fuerzas para empuñar su falcata.

Estos soplos de ira ante la injusticia son también la causa de la rebelión del pueblo vacceo y, consecuentemente, de mi presencia en estas tierras. La libertad, aunque sea caótica y alocada, es sin duda el paladar con el que se degustan los aromas de la vida. Sin ella, no hay salsa capaz de dar sabor a una existencia. Lamentablemente, mi misión ahora es escaldar las bocas de los rebeldes vacceos para que el jugo dulce de la independencia se confunda en sus gargantas con el de las hieles de la esclavitud, y ambos parezcan lo mismo. El destino es, de cualquier manera, inescrutable; e ineludible. Y a mí me ha traído de nuevo a mi ciudad natal, aunque no luciendo un modesto sagum de lana negra sino vestido de general romano y conduciendo una temible legión que ha de aplastar los sueños de libertad de unos hombres a quienes aprecio. No en vano mi propia madre era vaccea.

La vaguada por la que avanzo se estrecha ligeramente antes de desembocar en la Plaza del Mercado, una amplia explanada porticada con techumbres de caña y adobe. Un soplo de viento húmedo y fermentado trae a mi recuerdo una amalgama de olores indescriptibles, sazonados de voces alteradas, inmersas en la vorágine del negocio. La plaza, ahora casi vacía, queda atrás con sus ecos fantasmales de mercachifles, buscavidas y buhoneros peleando por unas monedas de cobre bajo una solina infernal o una llovizna de hielo. Porque ese es el duro clima que azota la Celtiberia: veranos cortos de bochorno tórrido y seco e inviernos eternos y despiadados, de vientos inclementes y frecuentes heladas.

A pesar de las estrechuras de la vía, pico espuelas con furia, pues apenas puedo soportar los latidos desbocados de mi corazón bajo esta coraza de bronce. Mis ojos buscan ya, ansiosos, la casa que durante catorce años cobijó mi infancia y también los albores de mi juventud. Sin embargo, el flechazo amargo de la decepción atraviesa mi armadura y mis carnes como un cruel virote de hierro cuando, por más que miro, no la encuentro donde siempre estuvo. Al maestro Placidio se le olvidó recordarme en sus clases que aunque las piedras siempre perduran, el hombre puede cambiarlas de sitio.

Mi casa ya no existe tal y como yo la conocí; ya no queda nada del majestuoso edificio aporchado donde crecí, ni de su espacioso patio interior, ni de su pozo, ni de la fragua. Cinco o seis humildes viviendas se reparten ahora toda la superficie que antiguamente ocupó. Quisiera salir corriendo de aquella trampa inhumana que el destino me ha tendido pero mis músculos permanecen petrificados, negándose a aceptar lo que mis ojos vidriosos se empeñan en decirme.

Una anciana se asoma a una de las ventanas y al verme, hierático como una estatua griega, me dedica una sonrisa desdentada y bobalicona. «Quo vadis, domine», me pregunta entre encías sin abandonar su sonrisa demente. Un hombre joven aparece tras ella y la arrastra a empellones dentro de la estancia. Sus ojos negros se posan un segundo sobre mí con el mismo fulgor celtibérico que percibí en los niños que apedrearon al tribuno Tiberio. Sé muy bien que ese brillo es el odio que anida en los guerreros vencidos, aunque jamás sometidos, por esa máquina perfecta de hacer la guerra que es el ejército romano. Nunca he visto a mis legiones rendidas en combate ante ningún enemigo, pero imagino que lo que ahora pasa por mi cabeza debe ser lo más parecido al regusto amargo de una derrota.

La muralla norte de Contrebia pronto me recibe con sus puertas abiertas al río, como si ellas también quisieran incitarme a abandonar un lugar al que nunca debí volver. Pero retengo a Aristosy me obligo a contemplar el paso implacable del tiempo. Del antiguo muro celtíbero ya no queda una sola piedra. Los romanos han sustituido la vieja muralla acodada que conocí por una recta y mucho más gruesa que blinda enteramente Contrebia por su flanco más vulnerable. Ya no se aprecia en el nuevo muro ni una traza del zócalo donde la vieja Orsua solía sentarse, siempre rodeada de niños, siempre con una historia en los labios. Porque los celtíberos, como el resto de hispanos, jamás hemos sido propensos a dejar escritas nuestras odiseas o nuestras leyendas. Todo lo hemos fiado siempre a la memoria infalible de gentes como la anciana Orsua, guardiana de remotas historias y ancestrales tragedias. Los romanos, en cambio, se sirven de hombres que registran minuciosamente cada detalle de la vida cotidiana, como hace el brillante Marco Terencio Varrón con todo lo que acontece a la Legio ix Hispanacasi a diario.

Mi fiel corcel Aristos, veterano de mil batallas, corvetea testarudo cuando le obligo a penetrar de nuevo en las angosturas de la vieja Contrebia. No será un largo camino, le digo rascándole las crines; tan solo quiero despedirme del lugar donde tantas veces enjugué las penas de mi corta mocedad, y donde una noche de inolvidable recuerdo ella me convirtió finalmente en un hombre. Otra vez ascendemos por una retícula de calles escarpadas sobre las que mi inseparable Aristoscorvetea trastabillando en la roca; otra vez escuchamos voces cercanas y recias mientras siento la daga del recuerdo cortándome con su filo. Y por fin… una última revuelta nos hace descender casi a ciegas hasta la gruta que, en ocasiones, todavía se cuela en mis sueños. Sin apearme de mi montura, aspiro el hálito fresco y oscuro que emana de aquella oquedad granítica. No me hace falta ver su interior, pues todos los detalles perduran aún en mi memoria: sus escalones gastados, el manantial transparente, su fondo arenoso, el cielo abovedado… Me basta con respirar la vaharada salvaje que surge de aquella caverna para recordar a la mujer que en el despertar de mi hombría alborotó mis humores y manejó mis sentidos; la flecha que atravesó mi corazón y, durante un tiempo, paró sus latidos.

Aristospiafa, aburrido por aquella estéril espera, o incómodo, quizá, con los efluvios de una ciudad que no es la suya. Ni tampoco la mía. Supongo que dejó de serlo el día en el que el destino me apuntó con su dedo torcido convirtiéndome de repente en un heredero sin trono. En un ser errabundo y sin patria. En un corazón celtibérico con casaca de romano.

No me hace falta siquiera acicatear a mi caballo para que su trote ligero me abra paso entre un gentío anónimo y extraño. Apenas veo caras ni cuerpos en mi frenético avance, tan solo sombras. Las últimas calles de Contrebia desfilan a mi lado, borrosas, desdibujadas, como las orillas turbias de un río revuelto. Teutates, dios celtíbero de la guerra, debe de estar sonriendo satisfecho al presenciar el triste desfile de un romano solitario huyendo de su nostalgia a uña de caballo.

Casi vacío de arrestos para sujetar las riendas, dejo que el instinto infalible de Aristosme conduzca hasta la muralla sur. Máximo Tiberio no ha vuelto todavía, según me dice la guardia, pero no pienso esperarle. Si la ciudad se lo ha tragado es que no merecía estar en mi ejército. Doy orden de abatir el puente, pues quiero volver cuanto antes al campamento y dejar que el ayer retorne a donde siempre estuvo. Que el curso de mi vida sea la gota de lluvia que se desploma sin esfuerzo hasta morir en el polvo.

Un mendigo encapuchado se me acerca mientras espero, y su súplica desesperada se mezcla con los quejidos de las maromas que manejan las puertas de Contrebia.

—Silabur, domine —me dice en una curiosa mezcla de antiguo celtíbero y lengua romana.

Aunque no bajo la mirada, pues mis ojos están puestos en el horizonte rojo, su voz ajada me dice que no es mendigo sino ramera quien me pide «plata». Probablemente alguna vieja prostituta sin opciones ya de vender su cuerpo a nadie y que solo busca la moneda que le permita ahogar las miserias del hoy entre amargos sorbos de caelia.

Dos piezas de cobre pasan de mi bolsa a sus manos enmitonadas mientras me preparo ya para seguir mi camino. Pero aquellas uñas negras, bordeadas de miseria y crispadas de desespero, pugnan por aferrarse todavía a los faldones de mi uniforme. Aristosrelincha y patea el piso nervioso, pues ningún caballo de guerra soporta de buen grado tanta cercanía. Él sabe que en la batalla, cuando dos cuerpos coinciden de aquella manera, uno vive y el otro muere. La ley de la guerra es así de sencilla.

—¡Silabur, domine! —porfía la figura encubierta con más frenesí, sin soltar su presa.

«La misericordia debe ser el don de los poderosos». Nuevamente las palabras de Placidio vienen a mi mente y me resisto a apartar a aquella miserable de forma violenta, aunque no me creo ni domine, como me ha llamado la mujer, ni mucho menos poderoso. Dejo pues que mi caballo inicie el paso con la esperanza de que aquella rémora andrajosa se canse de sujetar mi estribera.

—¡Maldito seas, temeuei!—me espeta la mujer con voz desgarrada por la ira—. ¡En otra época me habrías dado tu vida! ¿Y ahora me vas a negar una moneda de plata?

Aristosmastica el freno, espumando de rabia y dolor cuando lo retengo de un tirón seco.

«Temeuei», ha dicho la mujer; «el que camina en la oscuridad» en antiguo lenguaje celtíbero. Nadie me ha llamado así en toda mi vida excepto una persona. Nadie, desde aquel día.

—Stena… —Apenas un hilo de voz sale de mi garganta mientras alargo la mano para retirar aquella capucha mugrienta.

—No me mires, temeuei.

Pero si la voz de la cordura existe, el ulular demencial de los fantasmas del ayer no me deja escucharla. Una cabeza de hilachas desgreñadas, grises y blancas, asoma bajo aquella cogulla de lino sucio. Un rostro irreconocible, surcado por mil arrugas y plagado de purulentas pústulas observa mi despavorida reacción.

—Ya te lo advertí —me dice Stena al leer el horror en mis ojos. Por un segundo, me niego a admitir que aquella boca cavernosa y sin dientes, aquellas pupilas sin brillo, aquellas carnes hendidas con las mataduras de una vida sean las de la mujer que un día robó mi corazón y mis sueños. Sin embargo, aquel amuleto plateado y fusiforme que ahora descubro brillando sobre el pecho de la pordiosera no da lugar a la duda: es el mismo que yo colgué del cuello de mi amada la última noche que pasé en

Contrebia.

De repente, veinte largos años pasan por mi mente con la rapidez de un relámpago. Aunque cuando miro otra vez el rostro consumido de Stena siento como si el dios Ares hubiese entreabierto cruelmente las puertas de su infierno para dejarme otear en él apenas unos segundos.

—Vete de aquí, temeuei. Esta ya no es la ciudad que tú conociste. —El recio capuchón negro vuelve a cubrir los quebrantos de una existencia perdida.

—Stena… yo…

—Tú ya no eres tú —me dice mi antigua reina celtíbera mirándome por primera vez de pies a cabeza con aquellos ojos que en otro tiempo desprendieron fuego y hoy ni siquiera humean—. Y yo… Yo ya estoy muerta.

El tribuno Tiberio cruza entonces la plaza pública de Contrebia a galope tendido. Trae el gesto desencajado y su gladius cimbreando al viento. Un reguerillo rojo y brillante, producto de algún certero cantazo, le nace de la frente y se le pega después a la cara, fraguando en una curiosa costra a base de polvo hispánico, sangre romana y sudor de cobardes.

—¡Salgamos de una vez de este maldito lugar, general! —me grita asustado al pasar junto a mí, como si emergiera de la más sangrienta de las batallas.

El puente ya está sobre el foso. Los rayos caídos de un sol vespertino se cuelan de refilón por la Puerta Sur, como indicándome la dirección a seguir. Stena ha sido arrancada de mi lado por dos soldados de la guardia y Máximo me espera, algo extrañado, sobre la pasarela de madera. Él, como cualquiera, sabe distinguir a una bruja de una ramera.

—¡Soltadla! —grito a la guardia, llevando mi caballo hacia ellos. Ya libre, Stena se mira con aire ausente sus pies desnudos,

como si ni ella ni yo fuéramos ya parte del mundo de los vivos.

—Esta es la bolsa de un temeuei, de un hombre invisible, como tú me llamaste un día. A mí no me hará falta en el infierno al que me dirijo —le digo, refiriéndome a la guerra con los vacceos—. Sin embargo, a ti quizá pueda sacarte del tuyo.

Unas manos cubiertas de mugre y trapo estrujan atónitas aquella bolsa tintineante de plata. Entonces aprovecho para picar espuelas y hacer que Aristosme saque al galope de aquella brutal pesadilla. No quiero dar lugar a que la mujer que tantas noches endulzó mis sueños levante otra vez la cabeza y me muestre los estragos de una vida, los fantasmas de una tragedia que yo ya había sepultado en lo más recóndito de mi memoria.

El tribuno me espera sobre el puente con los labios fruncidos en una sonrisilla cómplice, pero yo paso de largo sin detenerme. Quiero olvidarme a toda costa de la Ciudad Blanca. Y también de Stena, la mujer que nunca me quiso pero a la que llegué a adorar como si fuera una diosa. Quiero dejar atrás la artera emboscada del destino. O del pasado. Una vil trampa que algún dios del averno me ha tendido para cubrir de brumas mi apacible presente y escamotearme sus maravillosos tesoros: mis dos queridas hijas y su madre, Silana, una admirable mujer a la que nunca ascendí, quizá, al pedestal de las diosas, pero a la que quiero y dedico todos mis pensamientos. O casi todos. Porque, como afirmaba Placidio, quizá para consolarme: «El primer amor es la única muesca en la armadura que no puede repararse. Por eso mismo —añadía el sabio mirando con nostalgia hacia su Grecia natal— no merece la pena perder el tiempo dándole martillazos. Hay que dejar que el polvo de los caminos y la pátina de la vida vayan fraguando lentamente sobre ella hasta hacerla desaparecer por completo». Y eso es lo que yo siempre he tratado de hacer, a pesar de este repentino, pero comprensible, ataque de nostalgia al volver a mi ciudad natal tras cuatro lustros de ausencia.

Cuando Máximo Tiberio me da alcance, los estandartes y pendones de la Legio ix Hispanaondean ya a lo lejos. Dentro de la empalizada, un mar opaco compuesto por miles de cuerpos en movimiento menudea frenético en todas direcciones.

—Ni el mejor estratega habría elegido un lugar así para montar su campamento —me halaga Tiberio proyectando sobre mí un halo de admiración que yo imagino fingido, pues simplemente me he limitado a escoger el mismo inclinado altozano que utilizó Sertorio hace veinte años. El gran Quinto Sertorio, el gigante de Nursia, el sabino que se atrevió a desafiar a Roma; el hombre que volvió del África para cambiar el rumbo de Hispania, de Contrebia Leucade y el mío propio. Aunque eso fue hace mucho tiempo, cuando yo aún no era el legado Décimo Kalaitos Bodivesco, sino simplemente Kalaitos, el hijo de Ambón: un celtíbero, un hispano, un bárbaro.

—Legado… —La voz algo atiplada de Máximo se hace un hueco de nuevo entre la densura de mis pensamientos—. ¿Tú sabes qué ocurrió en esta ciudad? —me pregunta mi sexto tribuno volviendo la cara hacia unos muros que le han despedido de manera poco amistosa—. ¿Tú sabes por qué razón los celtíberos de Contrebia nos siguen odiando tanto?

A Máximo Tiberio, el brillo de su sangre noble se le mezcla con el del sudor que le mana de la frente. Y también con el de una maliciosa curiosidad que yo intuyo tan repentina como pasajera.

—Lo sé, Máximo —le digo, consciente de que nunca antes he contemplado tan detenidamente a aquel espigado joven—. Pero no pienso gastar saliva en un relato que no te concierne. Y para el que, además, un patricio como tú no tendría las tripas suficientes.

Máximo Tiberio se yergue incómodo sobre su silla al sentir en sus carnes el ácido flagelo de mi desdén. En su mirada dolida percibo el daño ocasionado por mis palabras, y aún más por mi despectivo tono. Supongo que nunca he destacado por tratar de manera condescendiente a los tribunos que el Senado ha colocado en mis legiones, porque nunca vi en ellos a los mandos que Roma necesita; tan solo a meros oportunistas haciendo tiempo antes de recibir su preciada toga.

—Yo no soy quien tú crees —replica un repentinamente ofendido tribuno—. No soy ningún fantoche de buena cuna buscando laureles fáciles. Tan solo pretendo aprender de ti, general, si me das la oportunidad y dejas de tratarme como a un hijo malcriado. Quiero convertirme en un buen soldado y ser útil a Roma. Quiero conducir una legión como la tuya cuando me llegue la hora. Y cuidar de mis hombres en la paz y en la guerra, igual que tú haces con nosotros. Por eso me interesa lo que pasó en Contrebia Leucade, a pesar de lo que puedas pensar —me reprocha Máximo sin esconder su amargura ante mi desprecio—: porque solo así lograremos entender a estas gentes de Hispania y evitar batallas innecesarias.

Aun a riesgo de hacerle enfadar todavía más, el sentido alegato de aquel oficial romano y su gesto decidido me hacen sonreír sin pretenderlo. Porque, decididamente, veo en el tribuno Máximo un cierto reflejo del joven Kalaitos, aquel aprendiz de guerrero celtíbero que una mañana abandonó su niñez aferrado a su falcata con la intención de entrar en el paraíso de Noctiluca mientras defendía la Ciudad Blanca del asedio de las legiones romanas.

También sonrío porque el tribuno Máximo Tiberio ha logrado finalmente reblandecer con su vehemente discurso el recio y viejo caparazón de mis prejuicios. Largo es todavía, al fin y al cabo, el camino hasta tierras vacceas. Y tedioso, hasta que no encontremos los primeros focos de resistencia. No se me antoja pues como un mal pasatiempo compartir con este sorprendente tribuno un episodio que, por excesivamente reciente, aún no figura en los libros de historia romana. Ya veremos, no obstante, si los oídos de Máximo Tiberio soportan incólumes el curso de una inquietante narración que todavía hoy no he relatado a nadie.

II

Contrebia Leucade, año 77 a. C.

Recuerdo muy bien aquella tarde de las calendasde julio porque mi padre me tuvo trabajando hasta muy tarde en la fragua, golpeando el yunque tantas veces que incluso Vecco, nuestro esclavo negro, sintió pena de mí. Pero mi ira silenciosa recargaba mis músculos a cada martillazo y sé que podría haber estado forjando arados y espadas sin descanso, noche tras noche, hasta que la luna se cansase de salir.

Yo no quería ser herrero, como mi padre, y continuar la tradición de la fragua. Pero mucho menos todavía deseaba convertirme en guerrero. Por eso rehusaba bajar a la explanada del río, donde los demás jóvenes de Contrebia se ejercitaban en el manejo de las armas, asaeteando sacos terreros y destripando muñecos de paja. Entonces mi padre mataba su cólera haciéndome trabajar el hierro hasta que en las palmas de las manos se me abrían profundas llagas y la espalda se me doblaba como el lomo de un arco cargado. Pero, aun así, prefería sufrir las iras del viejo Ambón y las heridas de la fragua antes que dar mi brazo a torcer y blandir una estúpida falcata o lanzar un solliferreum.

A mi padre le rechinaban los dientes de rabia cada vez que obraba así, pues mis catorce años recién cumplidos constituían esa frontera implacable en la que uno deja de ser muchacho para convertirse en aprendiz de guerrero. «He visto a muchos de tu edad morir a mi lado en el campo de batalla», solía reprocharme cada vez que yo prefería el martillo a la espada. Y le creía, pues sabía que mi padre había sacrificado buena parte de su ya larga existencia peleando contra las legiones invasoras de Roma por una tierra que, al final, quedó empapada en sangre de todos, pero en poder de los romanos.

A mí, sin embargo, me movían otros intereses, otras aficiones que, en aquellos días, en la ruda Celtiberia, no eran propias ni siquiera de mujeres. Cuando el trabajo en la fragua me lo permitía, me daba por escribir versos y poemas a los que después trataba de poner música. Había conseguido construirme una flauta vaciando con un punzón una caña seca, a la que después acoplé una lengüeta que yo mismo fabriqué con un trozo de cobre. El instrumento llegó a sonar de forma muy agradable hasta que un día mi padre me descubrió usándolo y lo partió con gran enojo sobre mi cabeza, arrojando después la lengüeta al fuego.

Sé que él se avergonzaba de mí y de mis rarezas, y prefería tenerme recluido en la cueva, respirando el humo abrasador del hierro templado y el sudor rancio de Vecco. Ambón el Herrero no podía permitir que su hijo fuese tomado por uno de esos cómicos afeminados que frecuentaban las ferias y andaban por ahí engatusando mujeres y cantando ñoñerías. Para los de mi cultura, un auténtico celtíbero debía dominar las armas, cultivar su odio eterno a los romanos y recoger lo que la tierra y los dioses tuvieran a bien otorgarle. Así de sencillo y por ese orden. Pero a mí todo eso se me antojaba difícil de entender porque, a diferencia de mi padre, jamás conocí la guerra propiamente dicha. Nunca había visto de cerca un auténtico ejército, ni propio ni extraño. Tan solo fui conocedor, y a veces testigo, de las esporádicas incursiones de nuestros guerreros en los bosques cercanos para ahuyentar las partidas de ladrones y maleantes que por ellos merodeaban. Hacía ya algunos años que la Celtiberia era una tierra en calma, sin guerras y sin grandes matanzas; pacificada a sangre y fuego, eso sí, por el rodillo inapelable de las legiones romanas. Un enemigo que, dicho sea de paso, andaba ocupado dirimiendo sus propias discrepancias a través de cruentas luchas intestinas de las que, obviamente, teníamos noticia y que a los celtíberos nos habían proporcionado años de tranquilidad y olvido.

A pesar de todo, ver al invasor a la gresca e inexplicablemente dividido tampoco había encendido entre nosotros la llama de una nueva revuelta. Creo, por lo que oí contar, que la sangre de nuestros ancestros todavía rezumaba fresca en las laderas peladas de nuestro monte sagrado, el mons Caunus, donde los celtíberos luchamos la última gran guerra contra el invasor romano y donde el abuelo de mi padre murió a manos del mismísimo Sempronio Graco. O en Numantia, donde aún se escuchan, según dicen, voces de almas errantes; las de todos los guerreros arévacos privados de gozar junto al dios Lug al haber sido ejecutados sin un arma en la mano. Esas ya no podrán ascender nunca hasta el paraíso celeste y penarán eternamente, condenadas a vagar por los siglos en la estepa infinita del deshonor.

Sin embargo, a pesar de todas las historias de sufridas victorias y orgullosas derrotas que la vieja Orsua solía contar en las noches de verano, a mí nunca me caló la carcoma del odio. Nunca llegué a entender aquella necesidad perenne de aprestarse para las armas si no había nadie contra quien guerrear. Es cierto que había asentamientos romanos en toda la Celtiberia, algunos a pocas horas de Contrebia, pero aquellos aburridos soldados se limitaban a mirarnos de lejos y a cobrar unos tributos que yo, al menos, encontraba tan naturales como el respirar. Nací y crecí con ellos, y por eso, quizá, mis ojos nunca brillaron con ese rencor ardiente hacia Roma que se esperaba de todo celtíbero.

Mi padre repudiaba, por tanto, mi carácter en apariencia apático y pusilánime y me mantenía días enteros enclaustrado en la fragua, forjando horcachas y remendando hoces. En ocasiones bajaba a la cueva, supongo que con intención de mortificarme. Entonces yo le miraba torcido, con la piel enrojecida por el fuego y el rostro negro de hollín mientras él sonreía entre dientes.

—La culpa es de los romanos, Kalaitos —me espetaba burlón—. Si no fuera por sus malditos impuestos no tendrías que partirte el espinazo en esta mazmorra.

Pero yo sabía que no era así, que únicamente pretendía hacerme reaccionar, pinchar la burbuja absurda de ensimismamiento en la que me había encerrado con mis poemas y mi música. Porque, además, los susodichos impuestos de sus odiados romanos habían convertido a mi padre en un hombre rico. El viejo Ambón, como líder indiscutible de Contrebia, era también el recaudador oficial de unos abusivos gravámenes con los que Roma nos vendía a la fuerza su hipotética protección contra un posible invasor que, obviamente, no existía en nuestro horizonte. Lo que los contrebienses desconocían, aunque quizá algunos sí lo sospecharan, era el considerable montante que el avispado herrero desviaba hacia sus propias arcas por el mero hecho de ser el recolector legal de aquellos tributos. Ello tan solo venía a demostrar que, aunque en su fuero interno mi padre siguiera detestando al invasor tanto como en su juventud, con el paso del tiempo su cabeza había empezado a pesar más que su corazón. Por eso, el otrora insigne guerrero Ambón había logrado adaptarse tan bien a los nuevos tiempos. Después de mucho pelear, incluso a veces guerras de otros, se dio cuenta, por fin, de que todo estaba perdido y nada podía hacerse ya contra aquellas máquinas perfectas de destazar hispanos, unos diabólicos engendros llamados legiones. Derrotado y medio muerto, regresó un día a Contrebia por el camino de los vacceos. Una mujer de larga melena negra, que luego fue mi madre, guiaba la mula que arrastraba las parihuelas donde mi padre agonizaba con una pierna tullida y un ojo en la mano. Sin embargo, el inquebrantable Ambón, hijo y nieto de guerreros indómitos, no murió; tan solo quedó tuerto y cojo. Cuando recuperó las fuerzas, en vez de empuñar otra vez el hacha bipenne que le había hecho famoso, agarró el martillo de herrero y se dedicó a lo que mejor sabía hacer aparte de cortar cabezas: fabricar espadas.

Falcatas y puñales salían de la fragua de mi padre, relucientes y puntiagudos como las hojas de un gladiolo en primavera. Pronto su fama voló por toda la Hispania Citerior y, paradojas de la vida, el temido guerrero Ambón, el irreductible enemigo de Roma, se encontró vendiendo sus espadas hispánicas al enemigo romano. Por supuesto, también les vendió hoces y arados, punzones y leznas, tijeras y cuchillos y, en general, todo lo que los ejércitos o los colonos romanos podían necesitar. Así su riqueza empezó a crecer como engordan las bolas de nieve al rodar ladera abajo.

Mi padre se fue haciendo rico casi sin quererlo y, cuando ya no supo qué hacer con tanto dinero: compró tierras y ganado, campos de vides y cereal, y también colmenas y frutales. Y como dinero y poder siempre anduvieron juntos, se convirtió con el tiempo en el dueño y señor de Contrebia Leucade. Había en la ciudad otros clanes de alcurnia y renombre, claro está, de historia tan antigua como la nuestra, pero dos hombres de cada tres trabajaban para Ambón el Herrero o estaban ligados a él, de una manera u otra. Solo el sumo sacerdote Bilinos atesoraba el poder suficiente como para no temer a mi padre. Un poder intangible y oculto que los hombres concedemos ciega y estúpidamente a quienes creemos mensajeros de los dioses. Por eso mi padre odiaba a Bilinos más que a los propios romanos. Lo odiaba por su recalcitrante afición a contradecirle, por su inevitable independencia y, sobre todo, por la capacidad de manipular a las masas con algo tan barato como la palabra. Lo que a mi padre le costaba una fortuna, Bilinos lo conseguía en un abrir y cerrar de ojos con su verbo flexible y su lengua viperina.

Aquella tarde de las calendas de julio, cuando mi madre me llamó para la cena, subí las escaleras de mi mazmorra como siempre hacía después de una dura jornada en la fragua: tambaleante, hambriento y con los brazos crispados por el esfuerzo. Sin embargo, aquel día, además de aquellas conocidas sensaciones, una nueva y firme convicción había terminado por germinar en mi juvenil sesera: en la oscuridad irrespirable de aquella cueva había decidido que prefería recorrer el mundo como un titiritero ambulante antes que acabar mis días siendo un rico pero embrutecido forjador de herramientas y armas. Así pensaba decírselo a mi padre aquella misma tarde, aunque me costara una puñada en el rostro. Desgraciadamente no tuve ocasión de hacérselo saber de manera inmediata, que es, dicho sea de paso, la peor forma de dar salida a los arrebatos.

Aunque la calentura de aquella inalterable decisión caldeaba mi cuerpo, hube de guardarme todo el fuego dentro porque encontré a mi padre en el hogar de la casa atendiendo a unos extraños viajeros. Los recién llegados eran tres hombres de aspecto distinguido, con el cabello corto y el mentón bien rasurado, lo cual les alejaba bastante del aspecto de oso cavernario que mostraban casi todos los hombres de Contrebia, con sus cabellos largos y sus barbas encrespadas.

El que llevaba la voz cantante atendía por el nombre de Amintos y era de origen macedonio, como sus dos acompañantes, más altos y fornidos. Al parecer, su ocupación era el comercio de cualquier producto que pudiera reportarle pingües beneficios. Según relató Amintos, había desembarcado en Tarraco acompañado de sus dos criados y se dirigía a la Bética con el fin de cerrar algún trato para la exportación de un valioso cargamento de aceite. Estaban por tanto de paso en Contrebia y alguien les había informado de que la mejor casa de huéspedes era la de Ambón el Herrero.

En la ciudad existían varias tabernas donde peregrinos y buhoneros podían encontrar acomodo al lado de prostitutas y borrachines por precios más que razonables, pero el comercio, cada vez más frecuente en la Celtiberia, había traído a la ciudad una nueva caterva de gentes que reclamaba hospedajes algo más dignos. Mi padre, que nunca le hizo ascos al dinero, vio en esta distinguida clientela un nuevo filón y acondicionó la enorme casa en la que vivíamos para que pudiera albergar a ilustres viajeros como el macedonio.

Cuando entré en la sala, mi padre estaba en pie, apoyado en su grueso bastón de boj y Amintos le miraba, creo que con abierta repulsión. Realmente la escena resultaba curiosa en su contraste: mi padre, grande y peludo como un oso, y enfundado en un raído sagum celtibérico, a pesar de su elevada posición social, tenía frente a él a un hombre atildado aunque insignificante en tamaño, ricamente ataviado con una túnica de seda ceñida al cuerpo por un vistoso tahalí con incrustaciones de plata del que colgaba un bello puñalito.

Cuando el menudo mercader se cansó de pasear su mirada de hurón por las ropas desastradas de mi padre, se acercó a la ventana que daba a nuestro patio y se puso a fisgar con descaro a través de ella. Aquellos ojillos de musaraña repasaron, una por una, todas las estancias, almacenes y establos que desde allí se divisaban, deteniéndose con especial curiosidad en el amplio arenero donde enterrábamos el hierro que nos servía para fabricar nuestras afamadas espadas. Con dos pisos construidos, uno de piedra y el otro de recios troncos, Amintos había escogido, seguramente a sabiendas, la mejor casa palaciega de toda Contrebia.

Mi madre, entre tanto, andaba yendo y viniendo, preparando la mesa para la cena, con ese contoneo bamboleante de caderas que tanto debió de cautivar a mi padre cuando aún tenía edad para el deseo. Porque, a pesar de sus treinta años, mi madre seguía conservando las carnes duras y la piel tersa. Su melena negra no tenía el menor atisbo de grises y sus ademanes ágiles todavía eran los de una mujer joven. Así debieron de apreciarlo también los dos criados de Amintos, que no parecían compartir el interés de su amo por las edificaciones celtíberas y se dedicaban a contemplar el frenético ir y venir de mi madre entre escudillas y pucheros.

—He oído que tienes habitaciones… —insinuó al fin el mercader macedonio cuando el olor a gachas con carne ya nos arañaba las tripas. Ahora fue mi padre el que se permitió escrutar la menguada figura de Amintos con el desdén dibujado en los labios.

—Eso depende de la música… —dijo, sentándose a la mesa aunque sin invitar a los extranjeros.

Amintos se volvió para mirar a sus siervos, por si ellos habían entendido la broma que a él se le había escapado, pero los encontró distraídos, estudiando en silencio el poderío arrollador de una pelvis de hembra vaccea.

—Depende de la música de tu bolsa —tuvo que aclararle mi padre, apuntando con su vara hacia el cinturón del macedonio.

El cetrino mercader se desató al instante la talega que portaba al cinto y la arrojó, despectivo, sobre la mesa, como quien ofrece un hueso a un perro sarnoso. Mi padre pasó por alto aquella cómica altanería pues, aunque era incapaz de apreciar la música de mi flautín, los dioses le habían concedido un oído infalible para distinguir el cobre de la plata con el simple tintineo de sus monedas. Y la bolsa del tal Amintos debió de sonarle a música celestial, pues un segundo más tarde, el misterioso mercader estaba sentado a su vera, en el que solía ser mi sitio, degustando la deliciosa carne de ciervo con salsa de higos que mi madre había preparado.

Yo me senté junto a ella y frente a los dos criados, y me quedé sin poder discutir con mi padre sobre el futuro de un joven celtíbero que rechazaba tanto las armas como la fragua. No pude decirle, como pensaba, que prefería ser cómico antes que guerrero, que odiaba los hierros y el sudor acre del esclavo Vecco, que detestaba aquella esclavitud oscura a la que me tenía condenado. Pero no me importó, porque en el transcurso de aquella cena descubrí lo que quería realmente hacer con mi vida a partir de aquel mismo instante.

No creo que fuese capaz de tragar un solo bocado de carne desde el momento en que aquel hombre oscuro y amojamado empezó a hablar. Sus palabras sibilantes penetraban en mis oídos como los cantos rodados se hunden en la lisura del río: inevitables, sin resistencia, sin ruido. También mi padre le escuchaba con atención, procurando encubrir bajo sus pobladas barbas la ignorancia de muchos años entregados al devenir de la guerra. Él nunca había pisado otra tierra que el áspero páramo de la Celtiberia. Nunca había visto el mar, ni había oído siquiera hablar de la Aquitania o la Mauretania, ni por supuesto de Persia o Dalmacia, o de Siria, o la Capadocia. En cambio, Amintos había surcado el mare nostrum en todas sus direcciones, a bordo de trirremes y cuatrirremes; había cabalgado los desiertos de África a lomos de dromedario; había llegado hasta los confines del mundo conocido más allá de Arabia y se había asomado al Finisterrae, donde, según dijo, acababa la tierra firme y empezaba un mar habitado únicamente por dragones y bestias hambrientas de hombres.

Y así nos sorprendió la noche, escalando las dunas ardientes de Numidia, vadeando los grandes ríos de la Dacia y… vaciando, entre historia e historia, muchas jarras de caelia. Hasta que mi padre, que debía llevar en su cuerpo más cerveza que agua contiene el Mar Caspio, y por tanto estaba ya ebrio, eructó con gran estruendo y afirmó con vehemencia que ya no eran horas de seguir hablando de pueblos que se habían entregado a los romanos como una ramera vieja se da al primero que se remanga el manto. En su borrachera se le escapaba que aquellas gentes a las que él denostaba habrían luchado, seguramente, con tanto ardor como los celtíberos antes de hincar la rodilla ante el enemigo. Y también que, de no ser por los odiados romanos, la montaña de su fortuna no habría crecido con la velocidad con que la mierda se amontona en un establo.

Amintos también había bebido lo suyo y se recogió de buen grado al aposento que mi padre había hecho construir en el ala este de la casa, una amplia estancia con las paredes forradas de madera y el suelo embaldosado con teselas de arcilla. Nestos y Demetrius, los dos criados, tuvieron que compartir una habitación mucho más pequeña, colindante a la mía. Pero ello no fue óbice para que los dos hombres, sin duda cansados del largo viaje, se pusieran al instante a roncar como verracos enfurecidos.

Yo me quedé con los ojos clavados en el techo rememorando los parajes y paisajes que acababa de oír descritos, preguntándome por dónde debía empezar si quería convertirme en un mercader viajero y rico como Amintos. Pero no se me ocurrieron muchas salidas y, pronto, como casi todas las noches, mis pensamientos fueron secuestrados por la mujer que embrujaba mi vida y ahuyentaba mi sueño: Stena, la hija de Corbis el Alfarero y, para mi desdicha, el objeto de deseo de media ciudad.

Cuando el desvelo se adueñó de mí sin remedio y las ideas empezaron a cruzar mi cabeza como rusientes alcayatas de fuego, me levanté de mi camastro y salí a la calle. Rara era la noche en la que no acababa vagando por las estrechuras de Contrebia como un alma errante buscando el camino de la eternidad. Aunque, al final, por muchas vueltas que diera, mis pies siempre acababan llevándome al mismo sitio de siempre: la casa de Stena, en el barrio de los alfareros.

Pero mientras llegaba hasta allí, emboscado en las sombras, una Contrebia distinta se me abría a los ojos. Porque la oscuridad es la gran aliada de los actos ocultos y a menudo prohibidos. La oscuridad es el mundo de los insomnes, de los desasosegados y de los proscritos. Por eso no me era extraño ver a hombres y mujeres cruzando descalzos las calles, buscando a tientas los zaguanes donde poder timarse con sus amantes secretos. Y a rateros y merodeadores esperando la ocasión más propicia. Y a enfermos y pordioseros hurgando entre los restos podridos del mercado. Y a viudas jóvenes languideciendo despacio tras el alfeizar de sus ventanas. Y al viejo druida Bilinos encaramado a la muralla, oteando los cielos en busca de señales divinas que solo él era capaz de interpretar. A todos ellos veía yo sin que ellos me viesen a mí, porque la diosa Noctiluca, la Reina de la Noche, me había concedido el don de los duendes: el poder de confundirme con las sombras y parecer una de ellas. Más de una vez me sentí descubierto en mis devaneos, pero los seres por mí observados siempre pasaron de largo, a veces casi rozando mis ropas, aunque sin advertir jamás mi presencia.

Aquella noche no fue distinta a las demás. Primero deambulé un buen rato por la plaza del Consejo, vacía de gentes pero llena de extraños ecos. Después me asomé a los silos repletos de cereal y hundí mis manos en aquel mar de color pajizo, pues desde niño me gustó el olor intenso de la tahona. Ni un grano, sin embargo, se me quedó en el bolsillo, ya que todo aquel trigo era nuestro remanente para pasar el invierno. Un depósito comunal, e inviolable bajo pena de muerte, que mi padre se encargaba de recaudar primero y administrar después. Aunque bien es cierto que, desde su mandato, cada ciudadano de Contrebia podía conservar una parte de su cosecha para uso propio o para obtener, si el año había sido bueno, algún beneficio a través de su venta a otros pueblos más necesitados. También pasé junto a la Puerta Sur, danzando sobre sus centinelas dormidos; aunque, al final, como si las estrellas dirigiesen mis pasos sin ruido, me encontré, casi como cada noche, junto a la alfarería de Corbis.

Corbis no era el único maestro alfarero de Contrebia ni, seguramente, el mejor; pero su hija Stena sí era la muchacha más bella de la Ciudad Blanca, y yo habría apostado mi vida a que también lo era de toda la Celtiberia. E incluso de Hispania entera.

Stena era un año mayor que yo y tenía esa belleza perversa que derrite la voluntad de los hombres convirtiéndolos en marionetas de trapo. Con quince años cumplidos ya tenía edad para pensar en el matrimonio, mientras que a mí, con catorce, apenas me afloraba una sombra de bozo debajo de la nariz.

Stena era rubia como el sol de primavera, como dicen que son las princesas del norte, con la piel muy blanca en invierno y sonrosada en verano. Sus pómulos eran altos y marcados; su nariz, fina y estrecha. Su boca carnosa siempre andaba riendo entreabierta, como si todo le hiciera gracia o como si las palabras de amor y deseo que tantos hombres le susurraban al oído careciesen de importancia. Su cuerpo ondulado y gatuno tampoco debía de ser de este mundo, pues el propio Bilinos la miraba extasiado, como si contemplase en ella la reencarnación de la diosa Luna. Mi padre, en cambio, nunca la quiso para mí. Además de la diferencia de edad, el viejo Ambón siempre pensó que Stena era ya «una yegua muy paseada». Pero a mí todo eso me daba igual. Yo no escuchaba a nadie, tan solo a mi corazón. Y él acababa arrastrándome todas las noches a la vera de su ventana y me hacía desgranar, amparado en las sombras, las canciones tristes que yo mismo componía con mi flautín de caña.

Infaliblemente, Stena siempre abría su ventana con las primeras notas y me escuchaba con atención. «Toca sin miedo, temeuei», susurró a la oscuridad de la calle, ya que no podía verme, la primera vez que me atreví a apostarme bajo su balcón. Y ya siempre me llamó así, todas las demás noches: Temeuei, el que camina en la oscuridad, el que no puede ser visto.

Quedé encantado con tan poético apelativo, lo cual tampoco era extraño, pues a mí me encandilaban todas las palabras que salían por boca de aquella mujer. No sé qué habría hecho, de todas maneras, si Stena me hubiese invitado a abandonar mi oscura madriguera para ponerle cara a aquella música. Pero la realidad es que nunca lo hizo, y yo era demasiado tímido como para despojarme alegremente de mi oscura cubierta y mostrarme de aquella guisa fuera de las umbrías. Así, la bella Stena escuchaba a su desconocido temeuei hasta que la vencía el sueño, o hasta que alguna otra ventana se abría y alguien protestaba por tan tardía serenata. Aquella noche volví a casa como siempre, con los pies fríos y el corazón caliente, regodeándome en aquel melancólico sentimiento, mezcla de amor y desaliento, que ya formaba parte indisoluble de mi ser. Me tumbé entonces en la cama y creí seguir despierto hasta que, con los primeros gallos, mi padre entró en mi habitación y empezó a hurgarme en las costillas con su palo de boj.

—¡A ningún Bodivesco le pilla el amanecer en la cama! —me espetó, aludiendo al insigne clan al que pertenecíamos y del que él era el jefe indiscutible—. ¡Y si le pilla, es que está muerto!

Lo miré con ojos rojos, abotagados por el sueño tardío, y por un momento pensé en decirle a la cara todo lo que llevaba pensado desde la noche anterior. Pero no lo hice porque ya no tenía tan claro lo de hacerme músico titiritero, y para llegar a mercader no se me ocurría por dónde empezar mi carrera. Por eso me levanté y obligué a mis entumecidos miembros a tomar el camino de la fragua.

III

Aquella misma mañana, Corbis el Alfarero se presentó en mi casa. Cuando le vi hablando con mi padre sentí que las piernas se me aflojaban. Pensé que la diosa Noctiluca me había retirado el manto de negrura con el que me protegía y que la identidad del flautista nocturno había dejado de ser secreta. Sin embargo, como pronto entendí, no era esa la razón de la visita. Al parecer, Corbis había descubierto en alguna feria lejana unas modernas ánforas olearias recubiertas de una fina capa de plomo y estaño. Aquel novedoso tratamiento mejoraba notablemente la resistencia e impermeabilidad de las vasijas, haciendo que los comerciantes de productos oleaginosos las demandaran cada vez con más fuerza. Su problema radicaba en que carecía del horno adecuado y de la infraestructura necesaria para llevar a cabo tal empresa.

Mi padre no trabajaba la arcilla, pero contaba con los medios y materiales que requería Corbis para elaborar sus vasijas. Así pues, cuando el consabido regateo terminó de manera satisfactoria, mi padre nos llamó a Vecco y a mí y nos encargó descargar el cargamento de tinajas y jarrones que Corbis traía en su carro. Una tarea ardua, propia de esclavos, pues manejar de manera simultánea dos de aquellas ánforas era como cargar con un muerto, solo que más rígido y duro de carnes.

Cuando todos los cacharros estuvieron en la bodega, mi padre nos dio las instrucciones que necesitábamos para preparar la aleación de los metales y proceder después con el baño y cocción de todas aquellas ánforas. Durante el traslado me había dado cuenta de que la arcilla de las tinas estaba aún algo fresca y podía grabarse fácilmente sobre ellas. Todo ocurrió entonces muy deprisa, sin tiempo para que mi atolondrado conocimiento me hiciese ver lo descabellado de mi idea. Pero así funcionan las mentes de los enamorados, sin orden ni concierto, siempre activas, siempre dispuestas a maquinar los planes más absurdos o a dar cabida a los pensamientos más descabezados. En aquellos momentos de febril calentura solo se me ocurrió que los cántaros que entonces descansaban en mi bodega estaban destinados a reposar, al menos durante un cierto tiempo, muy cerca de mi amada Stena. La simple y remota posibilidad de que sus ojos pudieran tropezar en ellos me hizo hervir la sangre. Vi de repente en el cuerpo de aquellas ánforas la misiva perfecta para una amada. Así, con un punzón afilado y los dedos trémulos de emoción comencé a escribir sobre la arcilla blanda todos los versos de amor que había compuesto en mis desvelos, pero que jamás me habría atrevido a recitar ante ella.