Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Perla Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Los cuentos de Marcel Schwob, escritos bajo la influencia de Robert Louis Stevenson y Edgar Allan Poe, no tienen parangón en la literatura: en ellos, la fantasía, la sensualidad y el horror alcanzan sus cotas más elevadas. En este volumen, que reúne Corazón doble y El rey de la máscara de oro, el lector se adentra en un universo donde la realidad y la fantasía se entrelazan con maestría. Corazón doble, con su tono evocador y complejidad psicológica, supone el viaje que un escritor tan imaginativo como erudito nos propone realizar por la historia de la fantasía siniestra, desde la Edad de Piedra hasta los albores de lo que hemos dado en llamar modernidad. Por su parte, El rey de la máscara de oro transita por los límites de la identidad y la obsesión, y en sus páginas la crueldad y el sadismo alcanzan niveles insospechados de estremecimiento y asombro. Este libro no sólo supone una muestra del estilo único del autor, sino también una puerta abierta a la exploración de los temas universales que continúan fascinando a lectores de todas las épocas. Un volumen imprescindible para los amantes de la literatura que juega con lo sublime y lo macabro. «Sólo Marcel Schwob pudo escribir, siendo tan joven, relatos de un tono tan firme, a paso tan seguro, desde un lugar tan poderoso… Marcel Schwob es el auténtico príncipe del terror». Anatole France

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 518

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Corazón doble ~ El rey de la máscara de oro

Título original: Cœur double ~ Le Roi au masque d’or

D. R. © 1891, 1892, Marcel Schwob

D. R. © 1968, Jean-François Rollin, por el prólogo

D. R. © 2004, María José Hernández, por el epílogo

D. R. © 1973, Amanda Forns de Gioia, por la traducción de Corazón doble

D. R. © 1977, Sol Noguera, por la traducción de El rey de la máscara de oro, cedida por Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

D. R. © 2025, Ana Inés Fernández y Hugo Labravo, por la traducción del prólogo y el epílogo

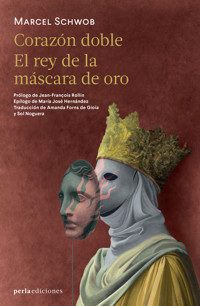

Ilustración de portada: Gabriel Pacheco

Primera edición: abril de 2025

D. R. © 2025, de la presente edición en castellano para todo el mundo:

Perla Ediciones ®, S. A. de C. V.

Venecia 84-504, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02080, Ciudad de México

www.perlaediciones.com / [email protected]

@perlaediciones

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

ISBN: 978-607-264-008-5

ÍNDICE

~

Prólogo: Marcel Schwob, argonauta, por Jean-François Rollin

CORAZÓN DOBLE

I. CORAZÓN DOBLE

Prefacio

Las estriges

El zueco

Los tres aduaneros

El tren 081

El fuerte

Los sin-cara

Aracne

El hombre doble

El hombre velado

Béatrice

Lilith

Las puertas del opio

Espiritismo

Un esqueleto

A propósito de dientes

El hombre gordo

El cuento de los huevos

El dom

II. LA LEYENDA DE LOS PORDIOSEROS

La edad de la piedra pulida: La vendedora de ámbar

La época romana: Cosecha sabina

Siglo XIV: Los salteadores de caminos. Mérigot Marchès

Siglo XV: Los gitanos. El «Papel rojo»

Siglo XVI: Los sacrílegos. Los incendiarios

Siglo XVIII: La banda de Cartouche. La última noche

La revolución: Los amantes. Fanchon la Muñeca

Podêr

Las bodas de Arz

Para Milo

El hospital

Rompecorazones

El antifaz

Flor de cinco piedras

Instantáneas

El terror futuro

EL REY DE LA MÁSCARA DE ORO

El rey de la máscara de oro

La muerte de Odjigh

El incendio terrestre

Las embalsamadoras

La peste

Los caretas

Los eunucos

Las milesias

Orfila 52 y 53

El aquelarre de Mofflaines

La máquina parlante

Blanche la Sangrienta

La Grande-Brière

Los contrabandistas de sal

La flauta

La carreta

La ciudad dormida

El país azul

La vuelta al hogar

Cruchette

Bargette

Epílogo: Marcel Schwob cien años después, por María José Hernández

PRÓLOGO:

MARCEL SCHWOB, ARGONAUTA

~

Brillando de noche con luz ajena,

errante en torno a la tierra.

PARMÉNIDES

LAS PUERTAS DE MARFIL o de cuerno que atravesó con un estremecimiento Gérard de Nerval se acaban de reabrir. ¿Podemos saber qué mano invisible guía nuestras lecturas? Entonces pensé en uno de los mitos más viejos de Europa, el de los argonautas. Me perturbaba la ambigüedad de la conquista del vellocino de oro. Lo que buscaba Jasón estaba marcado por la rebelión de Zeus contra su madre, la Triple Diosa. Aunque fuera fiel a ella, Jasón no dejó de arriesgar su vida por conseguir aquel emblema tan importante para el Dios de dioses. En él se enfrentaban dos religiones, y la primigenia moría lentamente. La aventura estaba en el propio centro del desvelamiento de lo desconocido. Yo ya había quedado impresionado por Corazón doble, de Marcel Schwob. En ese libro había una frase cuyo sentido restituyo: para los griegos, que ante todo eran alma, el cuerpo representaba la conquista esencial; para nosotros, que somos cuerpo, el objetivo es recobrar el alma. Aquí está la frase: «Pero ignorábamos el amor de nuestras almas tanto como Dafnis y Cloe ignoraban el de sus cuerpos». Así se explica que no podríamos ser griegos. La aventura se invirtió para volverse interior. Al retirarse los dioses, tenemos que comunicarnos con su reino, ahora invisible. No hay caminos distintos: el del sueño y el de la muerte son, ambos, el de la verdad.

No me separé por mucho tiempo de Dafnis y Cloe. Me había caído Mimos bajo los ojos. En ese libro de prosa rítmica vivían eternamente, a través de los asfódelos y las adormideras. Había encontrado en Marcel Schwob a un descendiente de Nerval; y quién sabe, quizá su reencarnación. Las mariposas de Gérard de Nerval volaban entre esas páginas escritas a la sombra del poeta Herodas. Y, sobre todo, Isis seguía brillando, eterna bajo el nombre de Perséfone, la que «fecundó a Lesbos con su aliento, y devolvió a la tierra a Dafnis y a Cloe; porque la isla, entre los canales blancos que la surcan, estará cubierta con su alma multiplicada, mientras broten los laureles y los mimbrales verdegueantes de su corazón sepultado». ¡Así que no fue en vano la peregrinación del Argo! Sigue navegando en las palabras de Marcel Schwob: «La voz es eterna; la palabra no perece. Es la migración perpetua de los pensamientos humanos, el vehículo de las almas; las palabras yacen marchitas sobre las hojas de papel, como flores en un herbario; pero la voz las revive con su propia vida inmortal».

Todo en él es búsqueda. Abre Espicilegio con su impresionante artículo sobre Villon. Lo que se asoma entre la erudición sigue siendo la aventura. Cada línea acarrea el sello de la muerte. Montcorbier también fue poeta por sólo existir: su daga hablaba la misma lengua que su pluma. Abre El libro de Monelle y te asediarán las pequeñas prostitutas y las hermanas de Monelle, cada una como su perífrasis, aquello que es y no es a la vez. ¡Preciosas imágenes de la diosa blanca, que sigue siendo infantil por voluntad propia! Pues la infancia es uno de los principales temas de la obra de Schwob. Pienso en La cruzada de los niños, que «llenaban el camino como un enjambre de abejas blancas», las que secretan la miel que tanto gusta a las sombras. Partieron a Tierra Santa impulsados por un movimiento oscuro que parecía provenir de ellos mismos, pues eran «niños salvajes e ignorantes». Y ni siquiera el papa comprendía esa marea de niños que se dirigía a Jerusalén. Y sentimos que poseían la verdad porque eran fieles a la aventura. ¿Qué sepulcro iban a liberar? Naturalmente, el de Cristo, pero el del Cristo que escucha el canto del ruiseñor, como nos cuenta Il libro della mia memoria; no el que creemos resucitado, pues «he aquí que resurgió el impostor, y Cristo, en su agonía, oye el rumor a lo lejos y las voces jubilosas que cantan: Kyrie eleison». Si recordamos que la naturaleza es una reencarnación perpetua, sólo podemos pensar en la nueva metamorfosis de Cristo. ¿Qué alma eterna anima al ave? ¿Acaso no comulga ya con Cristo en la tierna promiscuidad de la naturaleza? Y es la infancia la que mantiene presente una blancura tal, un frescor tal de la fuente. En ella, la magia se desarrolla libremente, liberada de la seriedad de la razón, es decir, de los adultos. En ella no existen obstáculos, pues la ensoñación es ilimitada; está azorada por su gran sensibilidad, motivada por aromas sencillos, como el de los libros ingleses que Schwob olía de niño: «olor acre a creosota y a tinta fresca que los libros ingleses recién impresos guardan durante bastante tiempo. De aquel libro volveré a hablar más tarde: con él aprendí a leer. Pero su olor aún me regala el estremecimiento de atisbar un nuevo mundo y el hambre de la inteligencia». No de la inteligencia emparentada con la razón, sino de lo más original que existe: la eternidad de la aventura y el descubrimiento.

El terror y la compasión fueron los primeros móviles de esa obra, y los dos polos que atraían por turnos a la Historia. Sin duda alguna, eso conservó su importancia para Schwob, pues en Espicilegio insertó el prefacio de Corazón doble. En todo caso, se trataba de un punto de partida del cual el autor conservaba un recuerdo conmovedor, como el navegante que guarda la nostalgia de su hogar abandonado una vez más. También escribió que su objetivo era «hacer presentir que en un segundo de vida intensa revivimos virtual y actualmente el universo». De ahí a revivir la historia del mundo no quedaba más que un paso, que Schwob dio de inmediato. Al contrario de Paul Léautaud, que ponía Espicilegio por encima de los otros libros de Schwob, pienso que ese último texto manifiesta el deseo de cerrar una obra que sigue, a pesar de ello, aireada por el aliento de la aventura. Como si el autor hubiera tenido el presentimiento de una muerte demasiado cercana. A menos que se haya querido borrar humildemente ante las obras maestras cuya paternidad le parecía más que dudosa. Lo que intento insinuar es que creía que su experiencia creadora estaba viva de forma autónoma, que era un alma inmortal, y que él sólo había instigado tal desvelamiento. A sus propios ojos, tenía que retomar las riendas tras ese viaje que lo había conducido fuera de sí mismo, y esa travesía aventurera por el tiempo nos la dejó en Vidas imaginarias. Por mucho que en el prefacio nos explique que el arte consiste en apegarse a las singularidades, mientras que la ciencia se encarga de las generalidades, bien sabemos que eso no es lo principal. Esa idea era común en su época, en la que la ciencia cobraba cada vez más conciencia de sí. Sin embargo, Schwob se niega a aplicar su terminología y su método: «La monótona nomenclatura de los detalles psicológicos o fisiológicos no puede servir para dar ideas generales del alma y del mundo; y esa manera de entender y de aplicar la síntesis es una forma de deducción», deducción que no corresponde en nada con el arte, en el cual hay que reencarnar la vida. Las Vidas imaginarias nos brindan justo esa reencarnación. Sabemos, sin duda, que cada vida es distinta de las demás en su particularidad, pero reconozcamos que descubrimos ahí la metamorfosis de la aventura sagrada. Schwob, además, ya nos había prevenido: «Imagina que la similitud es el lenguaje intelectual de las diferencias, que las diferencias son el lenguaje sensible de la similitud. Sabe que todo en este mundo son sólo signos, y signos de signos». Lejos de enviarnos al infinito de un proceso vacío, ese discurso nos planta en el centro de un universo de jeroglíficos en el que las palabras también son jeroglíficos, sus dobles. Así comprendemos el extraño parentesco que vincula a Eróstrato con el capitán Kidd, al frate Dolcino con el mayor Stede Bonnet. Cada uno de ellos, a su manera, se siente atraído por el fondo de los mundos, por la luz ajena; pues siempre es la misma búsqueda lo que anima a esos seres singulares, igualmente fascinados. No tengo duda de que aquel camino hacia la muerte que nos conduce desde el fuego central hasta la sangre derramada en el asesinato, pasando por el oro, reflejo terrestre del sol, se pierde en la mente de Schwob, mientras mantiene su poder de hipnosis pura. ¿Quiere eso decir que en el origen volveremos a la aventura esencial, y que así se cumplirá el ciclo entero? Tal pregunta surge tras una lectura de Schwob, pero no debe impedir que releamos su obra: en última instancia, el verdadero milagro es esa lengua que se mantiene impenetrable.

¡Cuidado! Esas puertas de marfil o de cuerno custodiadas por la Buena Diosa se abren ante quien espere lo inesperado. Recordemos el principio del poema de Parménides: antaño, la Triple Diosa, bajo la apariencia de Dike, enviaba hacia el poeta el carro con eje estridente como flauta, tirado por corceles sagrados. Depende de nosotros saber tomar las riendas. Tal vez Schwob pueda enseñarnos a conseguir «que ella haga deslizar rápidamente el cerrojo y su pestillo».

JEAN-FRANÇOIS ROLLIN

CORAZÓN DOBLE

~

I

CORAZÓN DOBLE

~

PREFACIO

~

1

LA VIDA HUMANA ES INTERESANTE, en primer lugar, por sí misma; pero si el artista no quiere representar una abstracción, tiene que ubicarla en el medio que le corresponde. Todo organismo consciente posee profundas raíces personales, pero la sociedad ha desarrollado en él tantas funciones heterogéneas que sería imposible cortar esos miles de conductos por los cuales se nutre sin provocar su muerte. En el individuo existe un instinto egoísta de conservación; también la necesidad de los otros seres, entre los que se mueve.

El corazón del hombre es doble; el egoísmo es en él la contrapartida de la caridad; el individuo es la contrapartida de las masas; para su conservación, el ser cuenta con el sacrificio de los demás; los polos del corazón se hallan en el fondo del yo y en el fondo de la humanidad.

Así, el alma va de un extremo al otro, de la expansión de su propia vida a la de la vida de todos; pero hay un camino que recorrer para llegar a la piedad, y este libro se propone marcar sus etapas.

El egoísmo vital experimenta temores personales: es el sentimiento que llamamos terror. El día en que el individuo llega a concebir en los otros seres los mismos temores que lo atormentan, interpreta exactamente sus relaciones con la sociedad.

Pero la marcha del alma por el camino que lleva del terror a la piedad es lenta y difícil.

En primer lugar, el terror es externo al hombre. Nace de causas sobrenaturales, de la creencia en poderes mágicos, de la fe en el destino tan magníficamente representada por la Antigüedad. Se verá, en «Las estriges», al hombre que es juguete de su imaginación. «El zueco» muestra el místico atractivo de la fe en una vida gris, el renunciamiento a la actividad humana a cualquier precio, aun al del infierno. En «Los tres aduaneros», el ideal exterior que nos induce misteriosamente al terror se manifiesta en el deseo de riquezas. Aquí el espanto nace de una súbita coincidencia, y los tres cuentos siguientes mostrarán cómo la superposición fortuita de algunos accidentes, sobrenaturales todavía en «El tren 081» pero reales ya en «Los sin-cara», puede excitar un intenso terror provocado por circunstancias ajenas al ser humano.

El terror está dentro del hombre, aunque determinado todavía por causas que no dependen de nosotros, como la locura, la doble personalidad, la sugestión. Pero en «Béatrice», «Lilith», «Las puertas del opio», el terror es provocado por el hombre mismo en su búsqueda de sensaciones, ya sea que lo conduzca al más allá la quintaesencia del amor, de la literatura o del asombro.

Cuando la vida interior lo lleva, a través del opio, hasta el aniquilamiento de esas excitaciones, considera las cosas terribles con algo de ironía, en la que sin embargo la energía se sigue manifestando en una excesiva acuidad de sensaciones. La beatífica placidez de la existencia se opone vivamente en su espíritu a la influencia de terrores provocados, exteriores o sobrenaturales; pero esa existencia material no parece ser, ni en «El hombre gordo» ni en «El cuento de los huevos», el último objetivo de la actividad humana, y la superstición que en ellos se encuentra puede resultar aun perturbadora.

En «El dom», el hombre percibe el extremo inferior del terror, penetra en la otra mitad de su corazón, trata de concebir la miseria, el sufrimiento y el miedo en los otros seres, aparta de sí todos los terrores humanos y sobrehumanos para no conocer ya más que la piedad.

El cuento de «El dom» introduce al lector en la segunda parte del volumen, «La leyenda de los pordioseros». La larga serie de criminales ha ido reproduciendo, de siglo en siglo, hasta nuestros días, todos los terrores que el hombre haya podido experimentar. Las acciones de los simples y de los miserables son causa y efecto del terror. La superstición y la magia, la sed de riquezas, la búsqueda de sensaciones, la vida bestial e inconsciente son otras tantas causas de crímenes que llevan a la visión del cadalso futuro en «Flor de cinco piedras» y al propio cadalso con su horrible realidad en «Instantáneas».

El hombre se torna digno de piedad después de haber sentido todos los terrores, después de haberlos materializado, encarnándolos en los pobres seres que los experimentan.

La vida interior, hasta «El dom» solamente objetivada, se torna de algún modo histórica al seguir la obra del terror desde «La vendedora de ámbar» hasta la guillotina.

Se siente piedad hacia esa miseria y se intenta volver a crear la sociedad prohibiendo en ella todos los terrores mediante el «terror»; se trata de construir un mundo nuevo en el que no haya pobres ni pordioseros. El incendio se transforma en algo matemático; la explosión es razonada; la guillotina, cambiante. Se mata por principio, especie de homeopatía del asesinato. El cielo negro se llena de estrellas rojas. El fin de la noche será una aurora ensangrentada.

Todo eso estaría bien, sería justo, si el extremo terror no provocara otra cosa; si la piedad presente hacia lo que se suprime no fuera más fuerte que la piedad futura hacia lo que se desea crear; si la mirada de un niño no hiciera temblar a los asesinos de generaciones y generaciones de hombres; en fin, si el corazón no fuera doble, aun en el pecho de los hacedores del terror futuro.

Así se cumple el objetivo de este libro, que es llevar, por los caminos del corazón y de la historia, del terror a la piedad; hacer patente que los acontecimientos del mundo exterior pueden ser paralelos a las emociones del mundo interior; hacer presentir que en un segundo de vida intensa revivimos virtual y actualmente el universo.

2

La Antigüedad comprendió el doble papel que desempeñan el terror y la piedad en la vida humana. Parecería que las otras pasiones hubieran presentado menos interés, mientras que estas dos emociones extremas embargaban por entero el alma. En cierto modo, el alma debía ser una armonía, una cosa simétrica y equilibrada. No había que dejarla en estado de turbación; se intentaba balancear el terror con la piedad. Cuando una de esas pasiones vencía a la otra, se restablecía la paz espiritual y el espectador salía satisfecho. No había moral en el arte; se buscaba equilibrar el alma. Un corazón embargado por una sola emoción habría sido muy poco artístico a sus ojos.

La expiación de las pasiones, esa purificación del espíritu, como la entendía Aristóteles, no puede ser más que el renacimiento de la calma en un agitado corazón; pues en el drama sólo había dos pasiones, el terror y la piedad, que debían actuar el uno como contrapeso de la otra, y su eclosión interesaba al artista desde un punto de vista muy diferente al nuestro. El espectáculo buscado por el poeta no estaba en el escenario, sino en el público. Se preocupaba menos por la emoción experimentada por el actor que por la que su actuación despertaba en el espectador. Los personajes eran en realidad gigantescas marionetas, aterradoras y dignas de piedad. No se razonaba con la finalidad de describir las causas, sino que se percibía la intensidad de los efectos.

Entonces los espectadores sólo experimentaban los dos sentimientos extremos que embargan el corazón. El egoísmo amenazado les provoca terror; el sufrimiento compartido, piedad. No era la fatalidad en la historia de Edipo o de los atridas lo que preocupaba al poeta, sino la impresión que esa fatalidad provocaba en la multitud.

El día en que Eurípides analizó el amor en un escenario se le acusó de inmoralidad, pues lo que se reprochaba no era la manifestación de la pasión en sus personajes, sino en quienes los estaban viendo.

Se podría haber concebido el amor como una combinación de esas dos pasiones extremas que dominaban en el teatro a partes iguales; pues en él hay admiración, ternura y sacrificio, un sentimiento de lo sublime en el que no faltan el terror, una conmiseración delicada y un desinterés supremo originados en la piedad, a tal punto que tal vez las dos mitades del amor se junten con mayor fuerza allí donde por un lado hay la más aterrorizada admiración y por el otro la piedad que más sinceramente se inmola.

Así, el amor pierde su egoísmo exclusivo que convierte, uno después de otro, a los amantes en dos centros de atracción: pues el amado debe ser todo para su amada, así como la amada tendrá que serlo todo para su amado. La alianza más noble es la de un corazón embargado por lo sublime con un corazón henchido de desinterés. Las mujeres dejan de ser Fedra o Jimena para ser Desdémona, Imogen, Miranda o Alcestis.

El amor se ubica entre el terror y la piedad. Su representación es el más delicado pasaje de una a otra de esas pasiones, y despierta ambas en el espectador, cuya alma se torna así más interesante que la del personaje que se está representando.

El análisis de las pasiones en la descripción de los héroes o en el papel de los actores es ya una penetración del arte por la crítica. El examen que de ella misma hace la persona representada provoca otro examen, imitado, en el espectador. Pierde la sinceridad de sus impresiones; razona, discute, compara; las mujeres buscan en ese desarrollo los medios materiales para engañar, y los hombres, los modelos morales para descubrir; la declamación retórica es vacía; la declaración psicológica, perniciosa.

Las pasiones representadas, no ya para el actor, sino para el espectador, tienen un alto valor moral. Al escuchar «Los siete contra Tebas», dice Aristófanes, uno se sentía enardecido por el dios de la guerra. El furor combativo y el terror de las armas conmovían a los espectadores. Luego, cuando los dos hermanos se matan y las dos hermanas los entierran, desafiando órdenes crueles y una muerte inminente, la piedad remplazaba el terror; el corazón se calmaba, el alma recuperaba su armonía.

Para lograr tales efectos, es necesaria una composición especial. El sistema del drama de enredo difiere del drama complejo. Toda la situación dramática está en la exposición de un estado trágico que contiene en potencia el desenlace. Ese estado se expone simétricamente, con una ubicación exacta y definida del tema y de la forma. Por un lado, esto; por el otro, aquello.

Basta con leer a Esquilo con cierto detenimiento para percibir esa permanente simetría que constituye el principio fundamental de su arte. El final de sus obras es para él una ruptura del equilibrio dramático. La tragedia es una crisis y su solución, una tregua. Simultáneamente en Egina y, algo más tarde, en Olimpia, algunos escultores geniales, obedeciendo los mismos principios artísticos, adornaban los frontones de los templos con figuras humanas y composiciones escénicas simétricamente agrupadas a ambos lados de una ruptura de armonía central. La crisis de las actitudes —reales, aunque inmóviles— se ubica en una composición cuyo total explica cada una de las partes.

Fidias y Sófocles fueron en el arte revolucionarios realistas. El tipo humano que creemos ver idealizado en sus obras es la propia naturaleza, tal como ellos la concebían. Siguieron el movimiento de la vida hasta en sus más suaves ondulaciones. Según cuenta Aristóteles, un actor de Esquilo reprochaba a un actor de Sófocles remedar a la naturaleza, en vez de imitarla. El drama de enredo había desaparecido de la escena artística. El movimiento realista debía acentuarse todavía más con Eurípides.

La composición artística dejó de ser la representación de una crisis. La vida humana fue interesando por su desarrollo. El Edipo de Sófocles es una especie de novela. Se separó el drama en partes sucesivas; la crisis pasó al final, en vez de estar al principio; la exposición, que en el arte anterior era la obra misma, fue reducida para permitir que actuara la vida.

Así nació el arte posterior a Esquilo, a Polignoto y a los maestros de Egina y Olimpia. Es el arte que llegó hasta nosotros por el teatro y la novela.

Como toda manifestación vital —la acción, la asociación y el lenguaje—, el arte pasó por periodos análogos que se repiten a través de las épocas. Los dos extremos entre los cuales oscila el arte son, al parecer, la simetría y el realismo. La simetría limita la vida dentro de reglas artísticas convencionales; el realismo la reproduce hasta en sus inflexiones más inarmónicas.

Del periodo simétrico de los siglos XIIy XIII, el arte pasó al periodo psicológico, realista y naturalista de los siglos XIV, XV y XVI. En el siglo XVII, bajo el influjo de las reglas de la Antigüedad, se desarrolló un arte convencional, interrumpido por el movimiento de los siglos XVIII y XIX. Hoy día, luego del romanticismo y el naturalismo, nos acercamos a un nuevo periodo de simetría. Parece que la idea, que es fija e inmóvil, tiene que sustituir nuevamente a las formas materiales, cambiantes y flexibles.

En los momentos en que se crea un arte nuevo, conviene no limitarse únicamente a la consideración del florecimiento independiente de los primitivos y de los prerrafaelitas; no hay que olvidar las bellas construcciones de crisis espirituales y físicas ejecutadas por Esquilo y los maestros de Egina y Olimpia.

En estos cuentos se encontrará la preocupación por una composición especial, donde a menudo se concede a la exposición el papel principal, donde la solución del equilibrio es brusca y final, donde se describen las extrañas aventuras del espíritu y del cuerpo en el camino seguido por el hombre que parte de su yo para llegar a los demás. A veces tendrán la apariencia de fragmentos; habrá que considerarlos entonces como una parte de un todo, habiéndose elegido solamente la crisis como objeto de representación artística.

3

Antes de examinar el papel que pueden desempeñar en el arte esas crisis espirituales y físicas, conviene echar una ojeada retrospectiva y alrededor nuestro hacia la forma literaria preponderante en la época moderna: la novela.

La novela nació tan pronto como el devenir de la vida humana resultó interesante en sí mismo, tanto en su desarrollo interior como exterior. La novela es la historia de un individuo, trátese de Encolpio, Lucio, Pantagruel, don Quijote, Gil Blas o Tom Jones. La historia era más bien exterior antes del fin del último siglo y de Clarissa Harlowe; pero no por haberse hecho interior cambió la trama de la composición. Historiola animae, sed historiola.

Con Goethe, Stendhal, Benjamin Constant, Alfred de Vigny, Musset, predominaron los tormentos del alma. La libertad personal había sido conquistada por la Revolución estadounidense y la Revolución francesa. El hombre libre aspiraba a todo. Era más lo que se sentía que lo que se podía. Un estudiante de notariado se mató en 1810 y dejó una carta en la que justificaba su determinación: luego de profundas reflexiones, se había dado cuenta de que nunca podría ser tan grande como Napoleón. Todos experimentaban lo mismo en todas las ramas de la actividad humana. La felicidad personal se hallaba en el fondo de las alforjas que cada uno lleva delante y detrás de sí.

Comenzó entonces la enfermedad del siglo. Todos querían ser amados por sí mismos. Se tornó triste el adulterio. También la vida: era una maraña de excesivas aspiraciones que cada momento destrozaba. Algunos se sumieron en extraños misticismos, cristianos, extravagantes o inmundos; otros, movidos por el demonio de la perversidad, se laceraron el ya herido corazón como quien hurga en un diente enfermo. Se pusieron de moda las autobiografías, en todas sus formas.

La ciencia del siglo XIX, agigantándose paso a paso, lo fue invadiendo todo. El arte se hizo biológico y psicológico.

Tuvo que tomar esas formas positivas, ya que Kant mató la metafísica. Debía adquirir una apariencia científica, así como en el siglo XVIII tuvo una apariencia de erudición. El siglo XIX se halla dominado por el nacimiento de la química, la medicina y la psicología, como el XVI lo estuvo por el renacimiento de Roma y de Atenas. El deseo de amontonar hechos extraños y arqueológicos se ve remplazado en él por los métodos de asociación y generalización.

Pero, en virtud de un extraño retroceso, las generalizaciones de los espíritus artísticos fueron demasiado prematuras; las letras se encaminaron hacia la deducción, mientras la ciencia lo hacía hacia la inducción.

Resulta singular que aquellos momentos en los que se habla de síntesis nadie sepa hacerla. La síntesis no consiste en reunir elementos de una psicología individual ni los detalles descriptivos de un ferrocarril, una mina, la bolsa o el ejército.

Interpretada así, la síntesis sería una enumeración; y si el autor intenta extraer una idea general de las semejanzas que presentan los momentos de la serie, sería una abstracción trivial, ya se trate del amor mundano o de los bajos fondos de París. La vida no está en lo general, sino en lo particular; el arte consiste en dar a lo particular el aspecto de lo general.

Presentar así la vida de los entes parciales de la sociedad es hacer ciencia moderna a la manera de Aristóteles. La generalidad engendrada por la enumeración completa de las partes es una variante del silogismo. «El hombre, el caballo y la mula viven mucho tiempo», dice Aristóteles. «Ahora bien, el hombre, el caballo y la mula son animales sin hiel. Por lo tanto, los animales sin hiel viven mucho tiempo».

Esto no es una desesperante tautología, sino un silogismo enumerativo que carece de rigor científico. Para tenerlo, en efecto, debería basarse en una enumeración completa; y es imposible, en la naturaleza, lograr tal resultado.

La monótona enumeración de detalles psicológicos o fisiológicos no puede servir, pues, para dar ideas generales sobre el alma y el mundo; y esa manera de comprender y de aplicar la síntesis es una forma de deducción.

Así, la novela analítica y la naturalista, al recurrir a ese procedimiento, pecan contra la ciencia que ambas invocan.

Pero, si bien emplean erróneamente la síntesis, aplican también la deducción, en pleno desarrollo, de la ciencia experimental.

La novela analítica plantea la psicología del personaje, la comenta detalladamente y de ella deduce toda una vida.

La novela naturalista plantea la fisiología del personaje, describe sus instintos, su herencia, y de ello deduce el conjunto de sus acciones.

Esa deducción, unida a la síntesis enumerativa, constituye el método típico de las novelas analíticas y naturalistas.

Pues el novelista moderno pretende tener un método científico, reducir las leyes naturales y matemáticas a fórmulas literarias, observar como un naturalista, experimentar como un químico, deducir como un matemático.

En cambio, el arte —entendido como es en realidad— parece separarse de la ciencia por propia definición.

Al considerar un fenómeno de la naturaleza, el sabio presupone el determinismo, investiga las causas de dicho fenómeno y sus condiciones determinantes; lo estudia desde el punto de vista del origen y de los resultados; lo somete a sí mismo para reproducirlo y lo somete al conjunto de las leyes del mundo para relacionarlo con ellas; hace de él algo determinable y determinado.

El artista presupone la libertad, contempla al fenómeno como un todo, lo hace entrar en su composición con sus causas más cercanas, lo trata como si fuera libre y como si él mismo fuera libre en su manera de considerarlo.

La ciencia busca lo general por lo necesario; el arte debe buscar lo general por lo contingente; para la ciencia el mundo está interrelacionado y determinado; para el arte el mundo es discontinuo y libre; la ciencia descubre la generalidad extensiva; el arte debe hacer sentir la generalidad intensiva; si el dominio de la ciencia es el determinismo, el del arte es la libertad.

El objetivo del arte serán los seres vivos, espontáneos, libres, cuya síntesis psicológica y fisiológica dependerá, a pesar de ciertas condiciones determinadas, de las series que encuentren, de los medios que atraviesen. Tienen facultades de nutrición, de absorción y de asimilación; pero habrá que tener en cuenta el complicado juego de las leyes naturales y sociales que llamamos azar, que el artista no debe analizar, que para él es realmente el Azar, y que pone al alcance del organismo físico y consciente las cosas de que puede alimentarse, que puede absorber o asimilar.

Así, la síntesis será la de un ser viviente.

Kant escribió que: «Si todas las condiciones de la vida humana pudieran ser determinadas y previstas, entonces las acciones de los hombres podrían calcularse como los eclipses».

La ciencia de las cosas humanas no ha alcanzado todavía el nivel de la ciencia de los fenómenos celestes.

Desgraciadamente, la fisiología y la psicología no están mucho más adelantadas que la meteorología; y las acciones que la psicología de nuestras novelas puede predecir son, por lo general, tan fáciles de vaticinar como la lluvia durante la tormenta.

Pero hay que encontrar el medio de alimentar artísticamente al ser físico y consciente con los acontecimientos proporcionados por el Azar. No pueden darse reglas para esa síntesis viviente. Los que no lo comprenden y claman todo el tiempo por la síntesis, están atrasados en arte, como Platón lo estaba en ciencia.

«Cuando sumo uno más uno —decía Platón en su República—, ¿qué es lo que se convierte en dos, la unidad a la cual yo sumo o la que es sumada?».

Para un espíritu tan profundamente deductivo, la serie de números tenía que nacer analíticamente; el nuevo ser dos tenía que estar encerrado en una de las unidades cuya unión lo engendraba.

Nosotros decimos que el número dos se produce por síntesis, que en la suma interviene un principio diferente de análisis; y Kant demostró que la serie de los números es el resultado de una síntesis a priori.

Ahora bien, la síntesis que se opera en la vida difiere también radicalmente de la enumeración general de detalles psicológicos y fisiológicos o del sistema deductivo.

Hay un pasaje de Hamlet que constituye uno de los mejores ejemplos de la representación de la vida.

La obra comprende dos acciones dramáticas: una, exterior a Hamlet; la otra, interior. Con la primera tiene que ver el paso de las tropas de Fortimbrás (acto IV, escena IV), que atraviesan Dinamarca para atacar Polonia. Hamlet las contempla pasar. ¿Cómo se nutrirá la acción interior de Hamlet con ese acontecimiento exterior? He aquí lo que el personaje shakesperiano exclama:

¡Cómo! ¡Permanezco inmóvil yo,

que por mi padre maté a una madre deshonrada,

acicate de mi mente y de mi sangre!

¿Y dejo todo dormir, cuando para mi vergüenza veo

la muerte inminente de veinte mil hombres

que por un capricho y un sueño de gloria

marchan a la tumba?

Así se cumple la síntesis, y Hamlet asimila para su vida interior un hecho de la vida exterior. Claude Bernard distinguía en los seres vivos un medio interior y un medio exterior; el artista debe considerar en ellos la vida íntima y la vida externa, y hacernos captar las acciones y reacciones sin describirlas ni discutirlas.

Ahora bien, las emociones no son constantes; poseen un punto extremo y un punto muerto. En lo moral, el corazón experimenta una sístole y una diástole, un periodo de contracción y otro de relajamiento. Puede llamarse crisis o aventura al punto extremo de la emoción. Toda vez que la doble oscilación del mundo exterior y del mundo interior provoca un encuentro, hay una aventura o una crisis. Luego ambas vidas recuperan su independencia, cada una fecundada por la otra.

A partir del gran renacimiento romántico, la literatura ha recorrido todos los momentos del periodo de relajamiento del corazón, todas las emociones lentas y pasivas. A ello debían conducir las descripciones de la vida psicológica y de la vida fisiológica preestablecidas. A ello conducirá la novela de masas, si se borra de ella al individuo.

Pero tal vez el fin de siglo esté regido por la divisa del poeta Walt Whitman: «Uno mismo dentro de la masa». La literatura glorificará las emociones violentas y activas. El hombre libre no estará sujeto al determinismo de los fenómenos del alma y del cuerpo. El individuo no obedecerá al despotismo de las masas, o lo seguirá voluntariamente. Se dejará llevar por la imaginación y por su gusto de vivir.

Si persiste la novela como forma literaria, se ampliará sin duda extraordinariamente. Se desterrarán las descripciones seudocientíficas, el despliegue de psicología de manual y la biología mal asimilada. La composición se perfeccionará en las partes, como el idioma; la construcción será severa; el arte nuevo tendrá que ser limpio y claro.

Entonces la novela será, sin duda, una novela de aventuras en la más amplia acepción de la palabra, la novela de las crisis de los mundos interior y exterior, la historia de las emociones del individuo y de las masas, ya sea que el hombre indague nuevamente dentro de su corazón o, por otro lado, que lo haga en la historia, en la conquista de la tierra y de las cosas o en la evolución social.

MARCEL SCHWOB

París, mayo de 1891

LAS ESTRIGES

~

Vobis rem horribilem narrabo…

mihi pili inhorruerunt.

T. P. ARBITRI, Satirae

ESTÁBAMOS TENDIDOS SOBRE NUESTROS DIVANES, alrededor de la mesa suntuosamente servida. Las lámparas de plata ardían con llama baja; la puerta acababa de cerrarse tras el juglar que nos había fastidiado con sus cerdos amaestrados; el salón olía a cuero quemado debido a los aros de fuego por los que saltaban sus gruñonas bestias. Trajeron el postre: pasteles calientes de miel, erizos de mar confitados, huevos recubiertos con masa de buñuelo, zorzales en salsa rellenos de harina, uvas pasas y nueces. Un esclavo sirio cantaba con voz de falsete mientras se servían los platos. Nuestro huésped deslizó sus dedos entre los largos cabellos de su amada, que yacía junto a él, y se mondó graciosamente los dientes con una espátula dorada. Un poco alterado por las numerosas copas de vino añejo que bebía ávidamente, sin mezclarlo, empezó a hablar, algo confuso:

—Nada hay que me entristezca tanto como el fin de una comida. Debo separarme de ustedes, queridos amigos. Ello me recuerda inexorablemente la hora en que habré de dejarlos para siempre. ¡Ah! ¡Qué poca cosa es el hombre! Un hombrecillo, a lo sumo. Trabajen, fatíguense, suden, vayan a luchar a las Galias, a Germania, Siria, Palestina; gánense su dinero poco a poco, sirvan a buenos amos; pasen de la cocina a la mesa, de la mesa al lugar del favorito; lleven sus cabellos tan largos como estos en los que enredo mis dedos; gánense su libertad; pongan un establecimiento con clientes como los que yo tengo; especulen con las tierras y los transportes comerciales, agítense, muévanse. Desde el mismo instante en que el gorro de hombre libre toque su cabeza, se sentirán esclavos de una amante mucho más poderosa, de la que ninguna cantidad de sestercios logrará librarlos. ¡Muchacho, sírveme más Falerno!

Hizo que le trajeran un esqueleto articulado de plata, lo colocó en varias posiciones sobre la mesa, suspiró, se enjugó los ojos y prosiguió:

—La muerte es algo terrible, cuya idea me asalta sobre todo después de haber comido. Los médicos a quienes he consultado no saben qué aconsejarme. Creo que tengo mala digestión. Hay días en que mi vientre muge como un toro. Hay que guardarse bien de esos inconvenientes. No se contengan, amigos míos, si se sienten incómodos. La anatimiasis puede subirse al cerebro, y entonces estás perdido. El emperador Claudio actuaba de esta suerte, y nadie se reía. Más vale parecer grosero que poner en peligro la vida.

Meditó algunos momentos. Luego dijo:

—No puedo quitarme la idea de la cabeza. Cuando pienso en la muerte, veo ante mis ojos a todas las personas a quienes vi morir. ¡Y si al menos estuviéramos seguros de nuestro cuerpo cuando todo haya terminado! Pero somos pobres, miserables; hay poderes misteriosos que nos acechan; lo juro por mi genio. Están aguardándonos en las esquinas, bajo la forma de mujeres viejas, y por la noche, parecen pájaros. Un día, cuando aún vivía en la calle Estrecha, el alma se me subió al corazón del terror. Vi a una que estaba encendiendo un fuego de cañas en un nicho del muro; vertía vino en una escudilla de cobre, con puerros y perejil, a los que añadía avellanas que examinaba atentamente. ¡Furia de los Dioses! ¡Qué mirada la suya! Luego tomó algunas habas de una bolsa y las peló con los dientes, con la misma rapidez con que un pájaro picotea una semilla de cáñamo; y escupía las cáscaras a su alrededor, como cadáveres de moscas.

»Era una “estrige”, no me cabe duda; si me hubiera visto, me habría paralizado con su mal de ojo. Conozco personas que salieron por la noche y se sintieron recorridas por extraños hálitos; sacaron sus espadas, giraron como un molinillo y se batieron contra las sombras. Por la mañana, estaban cubiertas de heridas y la lengua les pendía de la comisura de los labios. Habían encontrado alguna estrige. He visto a seres fuertes como toros y hasta a ciertos hombres lobos a los que ellas vencían.

»Todo esto es verdad, se los aseguro. Además, son hechos conocidos. No hablaría, y hasta dudaría de ello, si no hubiera vivido una aventura que me puso los pelos de punta.

»Cuando se vela a los muertos, se oyen las estriges. Cantan tonadas que cautivan y a las que se obedece a pesar de uno mismo. Su voz es suplicante y plañidera, aflautada como la de un pájaro, tierna como los gemidos de un niño que llama. Nada puede resistirse a ella. Cuando yo servía a mi amo, el banquero de la vía Sacra, éste tuvo la desgracia de perder a su mujer. Yo estaba triste por entonces, pues la mía también acababa de morir; hermosa criatura, a fe mía, y abundante en carnes, pero yo la amaba sobre todo por sus buenos modales. Todo lo que ella ganaba era para mí; si no tenía más que una moneda, me daba la mitad. Mientras iba camino de la mansión del amo, vi algunos objetos blancos que se movían entre las tumbas. Casi muero de espanto, sobre todo porque había dejado a una muerta en la ciudad. Me precipité hacia la casa de campo y ¿a que no saben con qué me encontré al cruzar el umbral?: un charco de sangre con una esponja empapada en él.

»Por toda la casa percibo llantos y gemidos; el ama había muerto al caer la noche. Las sirvientas se desgarraban la ropa y se arrancaban los cabellos. Una sola lámpara, como un punto rojo, se veía en el fondo del cuarto. Una vez que se fue el amo, encendí una gran tea de pino junto a la ventana; la llama chisporroteaba y humeaba tanto que el viento agitaba grises torbellinos dentro de la habitación; la luz bajaba y luego se reavivaba ante el menor soplo de viento; las gotas de resina chorreaban por la madera, crepitando.

»La muerta yacía sobre el lecho. Tenía el rostro verde y una multitud de pequeñas arrugas alrededor de la boca y de las sienes. Le habíamos atado una venda alrededor de las mejillas para que sus mandíbulas no se abrieran. En círculo, las mariposas nocturnas batían sus amarillas alas muy cerca de la antorcha; las moscas se paseaban lentamente por la cabecera de la cama, y cada soplo de viento traía hojas secas de afuera girando en torbellinos. Yo velaba a los pies del lecho y pensaba en todas esas historias de muñecos de paja encontrados por la mañana en lugar de los cadáveres, en los agujeros redondos que las brujas les hacen en el rostro para chuparles la sangre.

»De pronto, entre los gemidos del viento, se elevó un sonido estridente, agudo y suave a la vez; se hubiera dicho que una pequeñuela cantaba suplicante. La tonada flotaba en la atmósfera y entraba, más fuerte, con las bocanadas de aire que despeinaban el pelo de la muerta. Mientras tanto, paralizado de espanto, yo no me movía.

»La luna comenzó a brillar con una luz más pálida; las sombras de los muebles y las ánforas se confundían con la oscuridad del suelo. Mis ojos, errantes, se posaron en el campo y vi que el cielo y la tierra se iluminaban con un suave resplandor en el que se desvanecían los arbustos lejanos y los álamos sólo dibujaban largas líneas grises. Me pareció que el viento disminuía y que las hojas dejaban de moverse. Advertí unas sombras que se deslizaban tras el seto del jardín. Luego mis párpados se cerraron, pesados como el plomo; sentí unos ligeros escalofríos.

»De pronto, el canto del gallo me sobresaltó y el soplo helado del viento matinal agitó las copas de los álamos. Estaba apoyado contra la pared; por la ventana veía el cielo de un gris más claro y, hacia el oriente, una estela rosa y blanca. Me froté los ojos y… cuando miré a mi ama… ¡que el cielo me asista!… vi su cuerpo cubierto por negras heridas, manchas de un azul oscuro, grandes como una moneda… sí, como una moneda… por toda su piel. Grité y corrí hacia la cama; el rostro era una máscara de cera bajo la que se veía la carne horriblemente carcomida; no había nariz ni labios ni mejillas ni ojos; los pájaros nocturnos los habían ensartado en sus afilados picos, como ciruelas. Y cada mancha azul era un agujero en forma de embudo, en cuyo fondo brillaba un coágulo de sangre; no había corazón ni pulmones ni ninguna otra víscera; el pecho y el vientre estaban rellenos con manojos de paja.

»Las estriges cantoras se lo habían llevado todo durante mi sueño. El hombre no puede resistirse al poder de las brujas. Somos juguetes del destino.

Nuestro huésped se puso a sollozar, con la cabeza apoyada sobre la mesa, entre el esqueleto de plata y las copas vacías.

—¡Ay, ay! —lloraba—; yo, el rico, yo que puedo ir a Bayas a ver mis propiedades, que hago publicar un diario para mis tierras; yo, con mis actores, mis bailarines y mimos, mi vajilla de plata, mis casas de campo y mis minas de metales, no soy más que un cuerpo miserable… y las estriges podrán venir pronto a hacerle un agujero.

El muchacho le tendió una escudilla de plata y él se incorporó. Entretanto, las lámparas se iban apagando; los invitados se agitaban pesadamente con un vago murmullo; las piezas de la vajilla de plata chocaban entre sí y el aceite derramado de una lámpara mojaba toda la mesa. Un bufón entró de puntitas, con la cara enharinada y la frente cubierta de negras rayas; y nos marchamos por la puerta abierta, entre una doble hilera de esclavos recién comprados, cuyos pies estaban aún blancos de gis.

EL ZUECO

~

DOCE CAMINOS IMPORTANTES atraviesan el bosque de Gâvre. La víspera de la fiesta de Todos los Santos, el sol ponía aún sobre las verdes hojas una franja de sangre y oro cuando por el camino del este apareció, errante, una niñita. Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza, anudado bajo el mentón, una camisa de algodón gris con un botón de cobre, una deshilachada falda, y tenía un par de pequeñas pantorrillas doradas, redondas como husos, que se hundían en unos zuecos claveteados. Al llegar a la gran encrucijada, sin saber hacia dónde ir, se sentó junto al poste indicador de kilómetros y se echó a llorar.

La pequeña lloró durante mucho tiempo, tanto que la noche lo fue cubriendo todo mientras las lágrimas corrían entre sus dedos. Las ortigas inclinaban sus racimos de granos verdes. Los grandes cardos cerraban sus flores violetas, el camino gris se oscurecía aún más, allá a lo lejos, en la bruma. Por el hombro de la pequeña subieron de pronto dos garras y un hocico delgado; luego, todo un cuerpo aterciopelado, seguido de una cola en forma de penacho, se acurrucó entre sus brazos, y la ardilla metió la nariz en su corta manga de algodón. La niñita se incorporó y penetró bajo los árboles, bajo la bóveda de ramas entrelazadas, con espinosos matorrales salpicados de ciruelos silvestres, donde de pronto surgían, erguidos hacia el cielo, algunos avellanos. En el fondo de una de esas oscuras enramadas vio dos llamas muy rojas. A la ardilla se le erizaron los pelos; algo rechinaba los dientes, y el animal saltó al suelo. Pero tanto había andado la pequeña por los caminos, que no sentía miedo, y avanzó hacia la luz.

Un ser extraordinario estaba acurrucado bajo unos matorrales, con dos ojos como ascuas y una boca de color violeta oscuro. Sobre su cabeza se erguían dos cuernos puntiagudos en los que cascaba las avellanas que recogía con su larga cola. Rompía las avellanas con sus cuernos, las pelaba con sus manos secas y velludas, de palmas rosadas, y rechinaba los dientes al comerlas. Cuando vio a la niñita dejó de roer y se quedó mirándola, guiñando continuamente los ojos.

—¿Quién eres? —preguntó ella.

—¿No ves que soy el diablo? —respondió la bestia, incorporándose.

—No, señor diablo —exclamó la pequeña—. Pero… ¡Oh! No me hagas daño. No me hagas daño, señor diablo. Yo no te conozco, ¿sabes?; nunca oí hablar de ti. ¿Eres malo, señor?

El diablo se echó a reír. Movió sus afiladas garras hacia la niña y arrojó sus avellanas a la ardilla.

Cuando reía, las matas de pelo que crecían en sus narices y sus orejas bailoteaban en su cara.

—Bienvenida, hija mía —dijo el diablo—. Me gustan las personas simples. Me parece que eres una buena niña; pero no sabes nada de la vida. Más tarde te dirán tal vez que yo me llevo a los hombres. Verás que no es así. No vendrás conmigo si no lo deseas.

—Yo no quiero ir, señor diablo —dijo la pequeña—. Eres feo. En tu casa todo debe ser negro. ¿Sabes? Yo corro al sol, por los caminos; corto flores y, a veces, cuando pasan damas y señores, me las compran por algunas monedas. Y por la noche, siempre hay buenas mujeres que me dejan dormir en la paja o a veces en el heno. Sólo que hoy no he comido nada porque estamos en el bosque.

Y el diablo dijo:

—Escucha, pequeña, y no temas. Te voy a sacar de apuros. Se te cayó un zueco. Póntelo.

Mientras hablaba, el diablo tomaba una avellana con su cola y la ardilla masticaba otra.

La niña deslizó su pie mojado dentro del pesado zueco y, de pronto, se encontró en el camino principal; el sol nacía entre franjas rojas y violetas al oriente, en medio del aire áspero de la mañana y de la bruma que flotaba aún sobre los prados. No había ya bosque ni ardilla ni diablo. Un carretero ebrio que pasaba al galope, conduciendo un carro de vacas que mugían bajo una lona empapada, le dio un latigazo en las piernas a manera de saludo. Los pinzones de cabeza azul piaban entre los setos de espinos blancos cubiertos de flores. La pequeña, asombrada, se puso a caminar. Durmió bajo una encina en el linde de un campo. Y al día siguiente continuó la marcha. De sendero en sendero llegó al fin a unos páramos pedregosos, donde el aire era salado.

Más adelante encontró unas parcelas de tierra llenas de agua salobre, con montañas de sal que amarilleaban en el cruce de los terraplenes. Algunos petreles y gaviotas picoteaban entre el estiércol del camino. Grandes bandadas de cuervos se abatían de un campo al otro con roncos graznidos.

Una tarde encontró sentado en el camino a un mendigo harapiento, con una vieja venda de algodón sobre su frente, un cuello surcado por tensos y retorcidos tendones, y los rojos párpados entornados. Al verla llegar, se incorporó y le cerró el paso con sus brazos extendidos. Ella lanzó un grito. Sus pesados zuecos resbalaron en el puentecillo del arroyo que cortaba el camino: la caída y el miedo la hicieron desfallecer. El agua, silbando, le empapó los cabellos; las arañas rojas corrían entre las hojas de los nenúfares para contemplarla; acurrucadas, las ranas verdes la miraban, tragando el aire. Mientras tanto, el mendigo se rascaba lentamente el pecho bajo su camisa mugrienta y continuó su marcha, arrastrando los pies. Poco a poco se fue desvaneciendo el golpeteo de su escudilla contra su bastón.

La pequeña se despertó cuando el sol estaba alto. Se había lastimado y no podía mover el brazo derecho. Sentada sobre el puentecillo, trataba de sobreponerse a su debilidad. Luego, allí a lo lejos, en el camino, se oyó el golpeteo de los cascos de un caballo; poco después oyó el rodar de un coche. Protegiendo sus ojos del sol con una mano, vio un gorro blanco que brillaba entre dos camisas azules. El carruaje avanzaba velozmente. Adelante trotaba un caballito bretón con el collar adornado con cascabeles y dos tupidos penachos sobre las anteojeras. Cuando llegó adonde estaba la pequeña, ésta tendió su brazo izquierdo, suplicante.

La mujer gritó:

—¡Vaya! ¿No parece una muñeca de porcelana? Tú, Juan, detén el caballo, a ver qué le pasa. Sostenlo fuerte; yo bajo; que no salga al trote. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, pues! Vamos a ver qué tiene.

Pero cuando la miró, la pequeña había vuelto al país de los sueños. El sol y el blanco camino la habían enceguecido, y el dolor sordo de su brazo le había estrangulado el corazón dentro del pecho.

—Parece que se está muriendo —murmuró la campesina—. ¿Estará mal de la cabeza o la habrá mordido alguna alimaña, un cocodrilo? Esos bichos son dañinos. Andan de noche por los caminos. Juan, sujeta el caballo, que no se espante. Mathurin me dará una mano para subirla.

Y el coche la llevó dando tumbos, con el caballito trotando delante con sus dos penachos que se sacudían cuando una mosca le hacía cosquillas en la nariz, mientras la mujer de gorro blanco, apretada entre el par de camisas azules, se volvía de tanto en tanto hacia la pequeña, muy pálida aún; y así llegaron al fin a la casa de un pescador, con techo de paja. El pescador, uno de los más importantes de la comarca, tenía mucho trabajo y podía enviar su pescado al mercado cargado en una carreta.

Allí terminó el viaje de la pequeña, pues se quedó para siempre en casa de los pescadores. Y las dos camisas azules eran Juan y Mathurin; y la mujer del gorro blanco era doña Matilde; y el viejo iba a pescar en una chalupa. Se quedaron con la niña pensando que les serviría para cuidar la casa. Y fue educada, como los muchachos y las chicas de los pescadores, a fuerza de azotes. Muy a menudo llovieron sobre ella ramalazos y cachetadas. Y cuando fue más grande, de tanto remendar las redes, acomodar las plomadas, manejar los baldes, limpiar las algas, lavar los impermeables y sumergir los brazos en el agua sucia y salada, sus manos se enrojecieron y agrietaron, sus muñecas se arrugaron como el pescuezo de un lagarto, sus labios se ennegrecieron, su talle perdió esbeltez, su cuello se tornó flácido, y sus pies, duros y callosos por haber pasado tantas veces sobre las pústulas coriáceas de las algas y los montículos de moluscos violáceos que cortan la piel con el filo de sus conchas. De la pequeña de antaño ya no quedaban más que dos ojos como ascuas y un cutis de porcelana. Con sus mejillas marchitas, sus pantorrillas torcidas, su espalda encorvada por los canastos de sardinas, era una muchacha en edad de casarse. La prometieron, pues, a Juan; y antes de que las campanas de la boda sonaran por todo el pueblo, ya se había comentado ampliamente el compromiso. Se casaron tranquilamente: el hombre se fue a pescar con sus redes y a beber, a su regreso, unos vasos de sidra y unos tragos de ron.

No era buen mozo, con su rostro huesudo y una mata de pelos amarillos entre las orejas puntiagudas. Pero tenía puños fuertes. Después de que él se emborrachaba, Juana aparecía al día siguiente llena de moretones. Y tuvo un montón de niños que se aferraban a su falda cuando raspaba, en el umbral de la puerta, la olla del guisado. También ellos fueron educados, como los hijos y las hijas de los pescadores, a fuerza de azotes. Los días pasaron, uno después de otro, monótonos, siempre iguales, bañando a los niños y remendando redes, acostando al viejo cuando llegaba pasado de copas y, a veces, algunas tardes, jugando cartas con las comadres mientras la lluvia golpeteaba contra los cristales y el viento arrastraba las ramitas al hogar.

Después el hombre se perdió en el mar; Juana lo lloró en la iglesia. Durante mucho tiempo anduvo con el rostro rígido y los ojos enrojecidos. Los hijos crecieron y se fueron, unos por un lado, otros por el otro. Finalmente se quedó sola, vieja, casi inválida, apergaminada, temblorosa; vivía con un poco de dinero que le enviaba uno de sus hijos, que era marinero. Y un día, al despuntar el alba, los rayos grises que entraban por los vidrios empañados derramaron su escasa luz sobre el hogar apagado y sobre la vieja agonizante. En los estertores de la muerte, sus rodillas levantaban las cobijas.

Cuando la última bocanada de aire cantaba en su garganta, se oyeron las campanas llamando a maitines, y de pronto, sus ojos se oscurecieron. Sintió que era de noche. Vio que estaba en el bosque de Gâvre. Acababa de ponerse el zueco. El diablo tomaba una avellana con la cola y la ardilla masticaba otra.

Gritó de sorpresa al verse nuevamente pequeña, con su pañuelo rojo, su camisa gris y su falda rota; luego, gritó aterrorizada:

—¡Oh! —gimió, persignándose—. Tú eres el diablo y vienes a llevarme.

—Has progresado —respondió el diablo—. Eres libre de venir.

—¡Cómo! —dijo ella—. ¿No soy una pecadora? ¿No vas a quemarme, Dios mío?

—No —dijo el diablo—, puedes vivir o venir conmigo.

—Pero, Satanás, ¡estoy muerta!

—No —dijo el diablo—; es verdad que te hice vivir toda tu vida, pero sólo durante el instante en que te ponías el zueco. Escoge entre la vida que has llevado y el nuevo viaje que te ofrezco.

Entonces la pequeña se cubrió los ojos con la mano y meditó. Recordó sus penas y sinsabores, su vida triste y gris; se sintió demasiado cansada como para volver a empezar.

—¡Bueno! —le dijo al diablo—, me condeno, pero te sigo.

El diablo exhaló un chorro de blanco vapor por su boca color violeta oscuro, hundió sus garras en la falda de la pequeña y, abriendo unas enormes y negras alas de murciélago, se elevó rápidamente por encima de los árboles del bosque. Rojas llamaradas surgían como haces de sus cuernos, de las puntas de sus alas y de sus pies; la pequeña pendía inerte, como un pájaro herido.

Pero, de pronto, doce campanadas sonaron en la iglesia de Blain, y de los oscuros campos surgieron blancas sombras de alas transparentes que volaban suavemente por los aires. Eran los santos y las santas cuya fiesta comenzaba a celebrarse en ese instante. Cubrían el pálido cielo resplandeciendo extrañamente. Alrededor de las cabezas de los santos se veía un halo de oro; las lágrimas de las santas y las gotas de sangre por ellas derramadas se habían convertido en diamantes y rubíes que adornaban sus diáfanas vestiduras. Santa Magdalena desató sobre la pequeña sus rubios cabellos; el diablo se encogió sobre sí mismo y cayó a tierra como una araña que pende de su hilo. Ella tomó a la niña en sus blancos brazos y dijo:

—Para Dios, tu vida de un segundo vale por décadas enteras; para Él no existe el tiempo y sólo aprecia el sufrimiento. Ven a celebrar la fiesta de Todos los Santos con nosotros.

Y cayeron los harapos de la niña; y uno después del otro, sus zuecos se perdieron en el vacío de la noche, y dos resplandecientes alas surgieron de sus hombros. Y voló, entre santa María y santa Magdalena, hacia un rojizo y desconocido astro donde están las islas de los bienaventurados. Allí va todas las noches un misterioso segador con la luna como hoz; y en las praderas de asfódelos siega brillantes estrellas que va sembrando en la noche.