Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Godot

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

El arte es lo contrario de las ideas generales, describe solo lo individual, no desea sino lo único. No clasifica, desclasifica. En tanto como a nosotros atañe, nuestras ideas generales pueden ser similares a las que rigen en el planeta Marte y tres líneas que se cortan forman un triángulo en todos los puntos del universo. Pero mírese una hoja de árbol, sus nervaduras caprichosas, sus tintes que varían con la sombra y el Sol, la protuberancia que ha levantado en ella la caída de una gota de lluvia, la picadura que le dejó un insecto, el rastro plateado del pequeño caracol, el primer dorado mortal que le imprimió el otoño; búsquese una hoja exactamente igual en todos los grandes bosques de la tierra; lanzo el desafío. Marcel Schwob.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

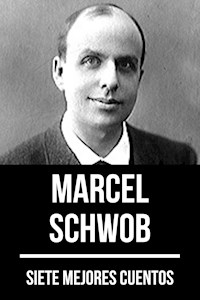

Marcel Schwob nació el 23 de agosto de 1867 en Chaville, Hauts-de-Seine, Francia. Hijo de una familia judía acomodada e ilustrada, (su padre, que llegó a escribir una obra de teatro con Julio Verne, compró allí el diario Le Phare de la Loire), se trasladó a París para seguir sus estudios en el Liceo Louis-le-Grand, donde reveló sus dotes como políglota. En 1884, descubrió a Robert Louis Stevenson, que fue uno de sus modelos y a quien tradujo al francés. Fue también un apasionado del argot, en especial del lenguaje de los coquillards medievales, utilizado por Villon en sus baladas en jerga. Schwob fue reconocido por diversos escritos como influencia principal. Por ejemplo, el Libro de Monelle (1894) es precursor directo de Los alimentos terrestres, de André Gide, y La cruzada de los niños (1896) anticipa de algún modo Mientras agonizo, de William Faulkner, al igual que Las puertas del paraíso de Jerzy Andrzejewski. En 1900, se casó con la actriz Marguerite Moreno. De salud muy delicada, Schwob emprenderá viaje a Jersey y a Samoa, y escribirá un relato del accidentado viaje a la isla polinesia, en donde Stevenson acababa de morir. Falleció a causa de una gripe poco después de regresar a Francia, a la edad de 37 años. Fue inhumado en el Cementerio de Montparnasse.

Schwob, Marcel. Vidas imaginarias. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2015. Libro digital, EPUB - (Ensayo) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-3847-17-21. Literatura Francesa. CDD 840

Vidas imaginarias Marcel Schwob

Corrección Gimena Riveros

Traducción Julio Pérez Millán

Diseño de tapa e interiores Víctor Malumián

Ilustración de Marcel Schwob Juan Pablo Martí[email protected]

Digitalizado en EPUB v3.0.1 y KF8 (DIC/2017) por DigitalBe.com©.

Este libro cumple con la especificación EPUB Accessibility 1.0 y alcanza el estándar WCAG 2.0Level A.

Luego de leer este libro, te invitamos a compartir una reseña.

Índice

Semblanza de Marcel Schwob por Julio Pérez Millán

Prefacio

Empedócles

Eróstrato

Crates

Séptima

Lucrecio

Clodia

Petronio

Sufrah

Frate Dolcino

Cecco Angiolieri

Paolo Uccello

Nicolas Loyseleur

Katherine, vendedora de encajes

Alain el Gentil

Gabriel Spenser

Pocahontas

Cyril Tourneur

William Phips

El Capitán Kid

Walter Kennedy

El Mayor Stede Bonnet

Los Señores Burke y Hare

Semblanza de Marcel Schwob

“Ayer Schwob estuvo en casa hasta las dos de la mañana. Me pareció como si tomara entre sus dedos finos mi cerebro y le diera vueltas, poniéndolo a la luz. Hablaba de Esquilo, comparándolo con Rodin. Analizaba Los siete contra Tebas y la rivalidad de Eteocles y Polinices y la manera geométrica, arquitectural, en que esta obra se halla compuesta: tantos enemigos contra tantos, tantos versos, diez por ejemplo, para cada jefe… De pronto la lámpara se apagó. Encendí las velas del piano. El rostro de Schwob quedó en la sombra. Siento que ese muchacho ejercerá en mí una influencia enorme”.

Aquel 20 de marzo de 1891 Jules Renard escucha durante horas a su sereno y meticuloso encantador, sin ocasión, deseos, ni fuerzas, tal vez, para escapar del subyugamiento. Pero el acaso llega para librarlo transitoriamente, la sombra que arrebata el rostro al seductor le da un respiro y en ese respiro entra justo el reconocimiento de su condición de subyugado; alcanza para eso antes de que renazca el influjo.

Lo sucedido aquella noche supone una relación y una situación que se repiten con cada lectura de Schwob, porque el aura de “encantamiento” que se desprendía del hombre, ha pasado intacta, cuando no aumentada, a lo que escribió. Es esta cualidad primordial de la obra lo que enseguida percibe el lector y lo que lo envuelve de punta a punta, de la primera a la última línea, placenteramente. Después, cuando “se apaga la lámpara y hay que encender las velas del piano”, no se puede evitar que la curiosidad pique, queremos desentrañar el misterio, descubrir los elementos de que se compone el embrujo, saber “qué hay adentro”.

Uno de los primeros que se embarcó en la indagación fue Remy de Gourmont. “El genio particular de Schwob es una especie de sencillez pavorosamente compleja, que hace que, mediante la disposición y armonía de una serie de detalles justos y precisos, sus narraciones den la sensación de un detalle único. La ironía de estos cuentos y relatos biográficos raramente aparece acentuada (...); por lo general, es más bien latente, se difunde en sus páginas como una veladura a primera vista apenas perceptible. Schwob, en el curso de su narración, nunca siente la necesidad de hacer comprender sus invenciones, no es en modo alguno explicativo, y ello aguza la impresión de ironía por el contraste natural que se descubre ante un hecho que nos parece maravilloso o abominable y la brevedad desdeñosa de un cuento”.

Esta estimación de Remy de Gourmont encierra dos claves que nos permiten entrever el mecanismo por dentro. Una está en lo referido a “la disposición y armonía de una serie de detalles justos y precisos…”. Todas las narraciones de Schwob parecerían estar armadas alrededor de una sucesión breve de estos detalles “justos y precisos”. Irrumpen con calculada intermitencia en el relato para jugar un papel inusitado, porque así se trate de la narración de un rasgo -físico o de carácter-, de la mención de la circunstancia en la que encuadra tal o cual hecho o de la parca indicación de un acontecimiento cósmico, lo que tienen en común es siempre su índole insólita. Y, sin embargo, están intercalados en la narración como avales de veracidad y cumplen con su cometido a la perfección. Casi desmienten lo contado una vez por Merimée: “Si la elección del detalle es desdichada, ya no hay ilusión. Un marinero contaba que había visto al fantasma de su capitán, muerto algunos días antes. -Salía de la gran escotilla con su sombrero de tres picos…

-Cuéntale eso a los soldados -dijo uno de sus compañeros-. Fantasmas se ven con bastante frecuencia, pero con sombrero de tres picos, nunca...”1. Pues bien; los cuentos “desdeñosamente cortos” de Schwob están atinadamente salpicados de fantasmas con sombrero de tres picos, sin los cuales todo lo demás resultaría falaz, o por lo menos improbable. Acaso fuera ese su camino para alcanzar a expresar su realidad tal como el admirado Stevenson había configurado la suya: “El realismo de Stevenson es perfectamente irreal y (…) por eso es todopoderoso. Stevenson no miró nunca las cosas sino con los ojos de su imaginación (...). Ya habíamos encontrado en muchos escritores el poder de realzar la realidad con el color de las palabras; yo no sé si podrían encontrarse fuera de él imágenes que, sin la ayuda de las palabras, sean más violentas que las imágenes reales (...), son imágenes irreales, puesto que ningún ojo humano podría verlas en el mundo que conocemos. Y sin embargo son, hablando con propiedad, la quintaesencia de la realidad”2.

Esto va por los detalles. Nos queda ahora la segunda clave, la de la tenuidad de la ironía y la (en apariencia) improcedente naturalidad, con ribetes de displicencia, con que se trata lo maravilloso y abominable. La relación de atrocidades y maravillas con tono neutro, despojado de todo énfasis, pero sustentada por una ironía apenas discernible aunque siempre actuante y sostenida por una cadencia que registra sin alharaca la magnitud de las emociones, puede ser vista como una variante de aquella “prosa apasionada” en la que pensó De Quincey, habida cuenta de que “la pasión puede ser durante mucho tiempo contenida por la meticulosidad y la ironía”, según comentó Pierre Leyris.

Es probable que el punto de encuentro y de fusión del detalle exacto y desquiciado y de la prosa cálida y ponderada -parienta del “milagro de una prosa musical sin ritmo y sin rima, lo bastante dúctil y lo bastante dura como para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la ensoñación, los sobresaltos de la conciencia”, ambicionado por Baudelaire- sea el foco del cual emane el sortilegio. Pero lo que importa, para nuestra dicha y regocijo, es que ninguna inspección lo anula ni recorta, pervive y está cerca, podemos desentendernos de los engranajes recónditos y disfrutarlo, sin perjuicio de volver a hurgar en sus entrañas, cuando ya lo hayamos atravesado, para descifrar otras mil explicaciones posibles.

Los historiadores de la literatura ubicaron a Schwob en el “simbolismo”, marbete puesto a un momento de la historia de las letras para el cual Hubert Juin juzgó forzoso encontrar una “definición coherente, exacta y de aplicación constantemente segura”. “Lo que se sabe, con toda evidencia -explicó- es que entre 1885 y 1900 una cierta poesía agonizaba y que otra, con tanteos extraños, se esforzaba por nacer. Y nos acostumbramos, para no perder tiempo, a llamar parnasianos a los moribundos y simbolistas a los innovadores. Los historiadores puristas introdujeron, en ese instante y en ese lugar, sutilezas de acomodamiento: hay, dijeron, decadentes que no son simbolistas y versolibristas que, bien vistos, no son ni decadentes ni simbolistas, a decir verdad”. Fue Breton quien en 1911 advino para sentenciar tajante que “a decir verdad, no hay decadente que no haya sido simbolista o versilibrista y a la recíproca”, dictamen al cual se pliega Juin.

Allí está Schwob, entre simbolistas y decadentes, más cerca de estos últimos, junto a ellos, unido a ellos por los rasgos en común que se creyó encontrarles; y está aquí, sobre todo aquí, en las Vidas imaginarias, solo, magnífico superviviente, salvado por lo único que cada hombre llega a poseer realmente de sí mismo, sus rarezas.

Los mecanismos persuasivos y desconcertantes que arma, figuraciones de ese fantástico “sin espectros ni fantasmas”, pero con profusión de alucinados “cuyas alucinaciones bastan para espantarnos”4, asienta en su inconmensurable erudición, en esa cultura “un poco talmúdica que de todo hacía acopio”5. El principio de esa cultura se remonta a los más tempranos días de la infancia.

Su padre fue condiscípulo de Gustave Flaubert, amigo de Théophile Gautier, a quien admiraba, y aventuró algunas líneas en el Corsaire Satan, la publicación de Baudelaire. En 1849 incurrió en un vaudeville intitulado Abdallah, que nunca fue representado ni publicado, en connivencia con otro de sus amigos, Julio Verne. En 1882 la familia Schwob decidió enviar a su hijo a estudiar en París, donde tendría que vivir con su tío León Cahun, hermano de su madre, Mathilde. Este tío era el muy docto autor de unos cuantos libros y ocupaba el cargo de bibliotecario en jefe de la Biblioteca Mazarine, en el Instituto de Francia. Y ese, el Instituto de Francia, fue el primer alojamiento de Marcel en París.

Pero agregadas a su educación convencional, que fue esmeradísima, hubo muchas lecturas, diversas y constantes. Con el tiempo, nada de lo literario le fue extraño. Llegó a conocer al dedillo y a barajar con deslumbrante soltura las letras griegas, latinas, medievales y sobre todo, las inglesas, que prefirió. Marcel Schneider6 escribió que en Meredith aprendió la paciencia para las observaciones minuciosas, y que satisfizo su gusto por lo maravilloso y extraordinario con la lectura de Shakespeare, Poe y los ingleses del siglo XIX, Stevenson y Swimburne en particular. Le tocó vivir el tiempo ya señalado para siempre con “el sobrenombre tan famoso como peligroso de bélle époque, apodo hasta cierto punto explicable si se acepta que “de 1880 a 1910 Francia conoció la más grande epidemia de risa de su historia. Los diarios cómicos se contaban por decenas y Le Rire (La Risa) tiraba 150.000 ejemplares”7. Se reía en el music-hall, en el circo, en el café concert…

Levantados y envueltos por este jolgorio se expandían los Catulle Mendés y los Louis Veuillot, ovacionados por la gente de orden; y moría sin escándalo Lautreamont y vivían malamente Verlaine, Rimbaud, Corbiére, Laforgue…, sin que se diera por enterada la “elite poseedora de los secretos de la elegancia y del buen gusto, dada a lo exquisito y a lo refinado”8. Hubo dos mujeres en la vida de Schwob. Una se llamó Louise, y de ella poco y nada se sabe. Una prostituta, insinúan como al pasar las malas lenguas: una pobre obrera, afirman con benevolencia las almas rectas. Era, según parece, una chiquilina pequeña y endeble que abusaba del café y del tabaco, según cuenta Pierre Champion. Se convirtió en la Monelle del Livre de Monelle y murió abatida por la pobreza y la tuberculosis a pesar de los muchos cuidados que Schwob le prodigó. La otra fue Marguerite Moreno, la celebérrima y talentosa actriz de la Comedia Francesa. Su relación fue larga -se encontraron en enero de 1895 y se separaron a la muerte de Schwob, diez años después- y poco común, pues por entonces hizo presa de él una enfermedad de la cual solo se sabe que fue extraña y atroz. “A fines de aquel mismo año -refiere su biógrafo, el ya citado Pierre Champion- fue operado por primera vez. Luego tuvo que soportar cuatro operaciones más debido a un mal misterioso que los médicos diagnosticaban de modo diverso. Desde entonces Schwob fue solo un inválido condenado a arrastrar una vida lánguida y precaria, mutilado, herido irreparablemente en su dignidad de hombre…”.

No obstante, contrajeron matrimonio en Londres en septiembre de 1900. La enfermedad le carcomió cuerpo y alma. Agriado el carácter, se tornó intratable y poco a poco fue quedando solo. En octubre de 1901 se embarcó hacia las Samoa, en la estela de su querido y admirado Stevenson, quien allí había muerto y estaba enterrado y al que los nativos evocaban con cariño como al “tusitala”, “el que cuenta historias”. En marzo de 1902 regresó a París y, sobreponiéndose a los embates renovados de la enfermedad, continuó viajando y trabajando hasta el 26 de febrero de 1905, fecha de su muerte, 37 años después de su nacimiento, acaecido en Chaville, distrito de Versailles, el 23 de agosto de 1867.

Pies de página:

1. Merimée, P., Oeuvres completes, Etudes de littérature russe, t. 1, París, H. Champion, 1931.

2. Schwob, M., Spicilége, 1896 (en: Jarry, Schwob et Stevenson, por Anne de Latis, Dosiers acenonétes du Collége de Pataphysique, n° 5).

3. Juin, H., “Des fanatiques de l’ecriture: les symbolistes”, Magazine Littéraire, n° 52, París, mayo, 1971.

4. France, A., Le Temps, 12 de julio de 1891.

5. Juin, H., Prólogo a Le roi au masque d’or / Vies imaginaires / La croisade des enfants, París, U.G.E., 1979.

6. Schneider, M., La littérature fantastique en Franco, París, Fayad, 1964.

7. Carriére, J. C., Humour 1900 (Presentación), París, Edit. Ju., 1963.

8. Juin, H., “Chiméres fin de siécle”, en: Magazine Littéraire, N° 35, París, diciembre de 1969.

Prefacio

La ciencia de la historia nos sume en la incertidumbre acerca de los individuos. No nos los muestra sino en los momentos que empalmaron con las acciones generales. Nos dice que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, que hay que atribuir la excesiva actividad intelectual de Newton a la absoluta continencia propia de su temperamento, que Alejandro estaba ebrio cuando mató a Klitos y que la fístula de Luis XIV pudo ser la causa de algunas de sus resoluciones. Pascal especula con la nariz de Cleopatra -si hubiese sido más corta- o con una arenilla en la uretra de Cromwell. Todos esos hechos individuales no tienen valor sino porque modificaron los acontecimientos o porque hubieran podido cambiar su ilación.

Son causas reales o posibles. Hay que dejarlas para los científicos.

El arte es lo contrario de las ideas generales, describe solo lo individual, no desea sino lo único. No clasifica, desclasifica. En tanto como a nosotros atañe, nuestras ideas generales pueden ser similares a las que rigen en el planeta Marte y tres líneas que se cortan forman un triángulo en todos los puntos del universo. Pero mírese una hoja de árbol, sus nervaduras caprichosas, sus tintes que varían con la sombra y el Sol, la protuberancia que ha levantado en ella la caída de una gota de lluvia, la picadura que le dejó un insecto, el rastro plateado del pequeño caracol, el primer dorado mortal que le imprimió el otoño; búsquese una hoja exactamente igual en todos los grandes bosques de la tierra; lanzo el desafío. No hay ciencia del tegumento de un foliolo, de los filamentos de una célula, de la curvatura de una vena, de la manía de una costumbre, de los arranques de un carácter. Que un hombre haya tenido la nariz torcida, un ojo más arriba que otro, la articulación del brazo nudosa; que haya acostumbrado comer pechuga de pollo a una hora determinada, que haya preferido el Malvoisie al Chateau-Margaux, eso es lo que no tiene paralelo en el mundo. Lo mismo que Sócrates, Tales hubiera podido decir ΓΝΩΘI ΣΕΑϒΤΟΝ9, pero no se habría frotado la pierna de la misma manera, en la prisión, antes de beber la cicuta.

Las ideas de los grandes hombres son patrimonio común de la humanidad; lo único que cada uno de ellos poseyó realmente fueron sus rarezas. El libro que describiera a un hombre con todas sus anomalías sería una obra de arte similar a una estampa japonesa en la cual se ve eternamente la imagen de una pequeña oruga vista una vez a una hora particular del día. Las historias callan estas cosas. En la árida colección de materiales que suministran los testimonios no hay muchos resquicios singulares e inimitables. Los biógrafos, los antiguos sobre todo, son avaros. Como casi todo lo que estimaban era la vida pública o la gramática, lo que nos transmitieron de los grandes hombres fueron sus discursos y los títulos de sus libros. Fue Aristófanes mismo quien nos dio la alegría de saber que era calvo y si la nariz chata de Sócrates no hubiese sido objeto de comparaciones literarias, si su costumbre de andar descalzo no hubiese sido parte de su sistema filosófico de desprecio por el cuerpo, no habríamos conservado de él sino sus interrogatorios sobre moral. Los comadreos de Suetonio son solo polémicas llenas de rencor. El buen genio de Plutarco a veces hizo de él un artista; pero no supo comprender la esencia de su arte, puesto que imaginó “paralelas” ¡como si dos hombres descritos exactamente con todos sus detalles pudiesen parecerse! No queda más que consultar a Ateneo, a Aulio Gelio, a los Escoliastas y a Diógenes Laercio, quien creyó haber compuesto una especie de historia de la filosofía.

El sentimiento de lo individual se ha desarrollado más en los tiempos modernos. La obra de Boswell sería perfecta si no hubiese creído necesario citar la correspondencia de Johnson y hacer digresiones sobre sus libros. Las vidas de las personas eminentes de Aubrey son más satisfactorias. Aubrey tuvo, sin duda, instinto de biógrafo. ¡Es lamentable que el estilo de este excelente anticuario no esté a la altura de su concepción! Su libro hubiese sido la recreación eterna de los espíritus avisados. Aubrey nunca experimentó la necesidad de establecer una relación entre los detalles individuales y las ideas generales. Le bastaba con que otros hubiesen señalado para la celebridad a los hombres por los cuales se interesaba. Casi nunca se sabe si habla de un matemático, de un hombre de Estado, de un poeta o de un relojero, pero cada uno de ellos tiene su rasgo único, que lo diferencia para siempre entre todos los hombres.