Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Cátedra

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Varios

- Sprache: Spanisch

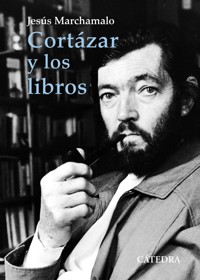

Los libros de Julio Cortázar donados por Aurora Bernárdez a la Fundación Juan March en 1983, la mayoría de ellos leídos y releídos, dedicados y subrayados, con comentarios, notas y dibujos, nos descubren a través de la narración de Jesús Marchamalo a un lector apasionado que dialoga con los autores a los que lee.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 77

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jesús Marchamalo

Cortázar y los libros

A mi amigo Gonzalo Celorio,reiteradamente

PRÓLOGO

Un lector llamado Cortázar

JAVIER GOMÁ

Se veía venir. El encuentro entre Cortázar y Marchamalo, una amistad ya antigua, ha cuajado en un libro precioso. En Cortázar y los libros se percibe una corriente de simpatía personal del autor hacia el gran novelista argentino. Es una cuestión de afinidades. A Marchamalo, admirador de las novelas de Cortázar, le divierte el hombre, su estrafalaria altura, su estampa aniñada, sus hábitos, su gato y hasta la personalidad un poco gatuna del poseedor del gato. Y es que la literatura de Cortázar tiene algo de consciente divertimento, de esparcir diversión en el doble sentido de entretener y amenizar al lector, por un lado, y de apartarle y desviarle de las sordideces poco amables de la vida, por otro. Y ese nutriente lúdico de la literatura juliana o cortaziana proviene de las fuentes recreativas del individuo Julio Cortázar, quien mantiene una relación jocosa con la realidad y juega con esta dama al juego de la vida. Este libro sorprende ese juego en una de sus más secretas perspectivas: el acto de leer. La viuda de Cortázar, Aurora Bernárdez, donó a la Fundación Juan March los más de cuatro mil volúmenes que componían la biblioteca personal que el novelista había reunido en su piso parisién de la calle Martel. En este nuevo libro, Marchamalo bucea en esa ciudad sumergida que es la biblioteca y lo hace con el rigor profesional de un detective, analizando con cuidado en su libreta cada una de las circunstancias del caso, pero un detective que no puede reprimir una íntima simpatía hacia el investigado porque comparte con él, entre otras cosas, una misma pasión: el fetichismo del libro, su nimbo y su perfume. Uno de los aciertos de Cortázar y los libros es la elección de las fotografías y las ilustraciones; en ellas comparece Cortázar con su letra, su trazo, su garabato, su comentario en vivo, su confidencia. A todas luces se observa que el novelista goza leyendo y anotando al margen las reacciones de su lectura. Marchamalo revisa con amoroso detenimiento esas ricas marginalia julianas que rebosan estilo y personalidad. A veces, un modesto subrayado puede ser de lo más elocuente; por ejemplo, el que destaca esa frase tremenda, «La resistencia del hombre a convertirse en combustible social», en el prólogo de Los siete contra Tebas de Antón Arrufat. Estremece que alguien pueda lamentar la poca inclinación del hombre a inmolarse por la utopía política.

Además de por las notas de lectura, la Biblioteca Julio Cortázar es interesante por los más de quinientos libros dedicados por sus autores al novelista. Es curioso seguir con Marchamalo esa secuencia de dedicatorias y ver dónde el remitente trata de ponerse sentimental, original o más o menos adulador y, otras veces, registrar el comentario que la lectura del libro le suscita al destinatario. Las pesquisas de Marchamalo alcanzan también a una porción de libros que están ahí extrañamente sin dedicatoria y sin apenas glosa, como los de Borges, así como a esas ausencias, algunas muy notorias y lucidas —entre los españoles, Delibes o Cela—, que quién sabe a qué se deben, si a preferencias literarias de Cortázar —cada uno es muy dueño de su gusto, y solo faltaría que tuviéramos que ser justos y ecuánimes al formar nuestra biblioteca— o quizá a las contingencias de mudanzas, préstamos entre amigos o extravíos.

El resultado de este salto olímpico con tirabuzón de Marchamalo en la piscina cortaziana es un libro encantador y, desde ahora, una guía imprescindible para quien, después de él, desee adentrarse en la Biblioteca de Cortázar depositada en la Fundación.

Un libro encantador de Marchamalo tiene sus riesgos, lo sé yo mejor que nadie. Yo escribo libros sobre materia que vagamente podría calificarse de metafísica y Marchamalo se ha ganado un nombre como autor de metalibros, esto es, de libros sobre libros y sobre escritores de libros. Ahora bien, la metafísica tiene las de perder frente al metalibro. Publiqué hace año y medio un ensayo filosófico y le pasé a mi mujer un ejemplar; muy amablemente ella depositó el volumen que entonces tenía entre manos en la pequeña montaña de libros que almacena sobre la mesilla de noche esperando su turno y lo sustituyó por el mío. Yo disfrutaba viendo cómo ella avanzaba en la lectura con aparente interés, lápiz en ristre para el oportuno subrayado. Inconsciente de las consecuencias de mis actos, unos días más tarde le entregué una novedad de Marchamalo, uno de esos metalibros balsámicos que se leen con fruición y que acababa de aparecer en las librerías. Y seguí con mis asuntos hasta que, poco después —¡por el perro!, como decía Sócrates—, tuve la dolorosa, resentida visión, al entrar en el dormitorio conyugal, de mi libro abandonado en la pila de la mesilla, con el lápiz más o menos por la mitad, y de mi mujer, tumbada sobre la cama, entregada placenteramente a la lectura de Marchamalo. La dona è mobile.

He publicado otro ensayo hace tres meses y ahora Marchamalo vuelve a la carga, con fastidiosa coincidencia, pero esta vez no voy a cometer el mismo error. Cortázar y los libros no entrará en casa hasta que yo lo estime conveniente. Tengamos la fiesta en paz.

Cortázar y los libros

Los libros de la rue Martel

Nunca tuve ocasión de encontrarme con Julio Cortázar en persona, y es algo de lo que a veces me conduelo. Nunca coincidimos en ningún acto. Nunca fui a que me firmara alguno de sus libros. Nunca le mandé una carta. Ni lo visité en ninguna de sus casas parisinas. La de la rue Martel, en el número diez, o la de la rue de L’Éperon, en el tres: un pequeño apartamento en un tercer piso sin ascensor donde había una plaquita con su apellido en el portal, Cortázar, y al que acudían todos los escritores jóvenes que pasaban entonces por París, a quienes siempre recibía, generoso y atento, con sus erres guturales, su mirada melancólica y sus manos, afectuosas, de gigante.

Nunca me crucé con él en el metro. Ni lo seguí, unos pasos por detrás, sigiloso, por un museo o un parque. Así que guardo de él una imagen un tanto legendaria, soñada o ideada, de historias que me han ido contando, o que he leído.

Hubo un momento, hace años, en que todos queríamos ser Cortázar. Aquel Cortázar de rostro aniñado, alto y despeluchado, gafas de concha, barba rala, que vivía en el París de las mañanas blancas.

Tenía una gata, Flanelle, que caía de vez en cuando a la calle desde alguna ventana, y perdía, abajo en el asfalto, una o dos de sus vidas (los gatos franceses tienen nueve y son con ellas generosos).

Me hablaron hace tiempo de aquella casa, en la rue Martel, cómoda y luminosa, llena de discos y libros, y de un rincón de lectura en el que había un sillón y una mesa con lápices y pipas, un cenicero y una pirámide de cristal azulado. La había comprado en una tienda de antigüedades por la que pasaba casi a diario y ante cuyo escaparate se paraba, distraído. No se había atrevido a preguntar el precio pensando que costaría una fortuna. Pero un día descubrió que ya no estaba, y le sobrevino un extraño, irreparable sentimiento de pérdida. Cuando por fin se decidió a entrar a la tienda, seguro de que ya estaría vendida, y preguntó por la pirámide, le dijeron que solo la habían retirado para limpiarla, y se la llevó en ese mismo instante. Y recordaba siempre, divertido, lo barata que al final había sido, y lo pueril de sus cautelas.

Ahora estaba allí, azul, encima de su mesa al lado de un sillón con las patas inesperadamente cortas, y en el que prácticamente se encajaba, largo y huesudo, sus piernas plegadas como un atril, para leer, fumando y escuchando a Ray Charles.

Cortázar murió en París el 12 de febrero de 1984. Lo enterraron un martes frío y desapacible, gris como un abrigo usado de uniforme, en el cementerio de Montparnasse, donde a media mañana del 14 de febrero, el día de los enamorados, llegó un furgón funerario oscuro —todos lo son, es cierto—, tal vez azul o gris. Lo esperaban muchos de sus amigos. También Ugné Karvelis, con quien había vivido, y su viuda, Aurora Bernárdez, que lo atendió en los últimos meses.

Los operarios introdujeron el ataúd en la misma tumba donde estaba enterrada Carol Dunlop, su última pareja, que había fallecido dos años antes.

Todavía es costumbre dejar sobre la lápida, como recuerdo, guijarros y notas, flores secas y lápices, cartas, monedas, billetes de metro con una rayuela dibujada, y a veces un libro abierto o un paquete de cerezas.

Nueve años más tarde, en abril de 1993, sus libros, los libros de Cortázar, llegaron a la Fundación Juan March, en Madrid. Algo más de cuatro mil ejemplares que habían quedado a su muerte en su casa de la rue Martel. La mayoría, leídos y releídos, llenos de comentarios, notas y papelitos utilizados como señaladores.

No sé hasta qué punto los libros hablan de sus propietarios. No sé hasta qué punto los definen. Decía Marguerite Yourcenar —de quien, por cierto, Cortázar tradujo su inolvidable Memorias de Adriano