Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arpa

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

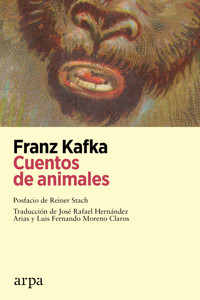

Original y bella colección de diez relatos escritos por Franz Kafka y reunidos en el presente volumen por su gran biógrafo Reiner Stach. Los protagonistas de estos cuentos fantásticos provienen del mundo animal. Son criaturas con una identidad no siempre inequívoca, que actúan de manera misteriosa, a menudo reflexionando con intensidad, hablando incluso como seres humanos, sin serlo. Se manifiestan en su máxima y más bella expresión el genio, el humor feroz y la más exacerbada imaginación que caracteriza gran parte de la obra de Kafka. En cuatro de los relatos reunidos no aparece ningún ser humano, y en tres de ellos, el animal —el protagonista— es el propio narrador. A través de sus voces vislumbramos cómo es eso de ser un topo, un mono, un chacal, un caballo, un buitre, un ratón, un perro..., criaturas que saltan de manera inquietante la barrera que separa al ser humano del animal. Una idea revolucionaria en su tiempo, e incluso humillante para algunos, puesto que a principios del siglo xx el estatus inferior de los animales parecía haber quedado establecido y determinado para siempre. Kafka mantiene en estos cuentos un trato virtuoso con las metáforas y el simbolismo de estos seres aparentemente irracionales. La plasticidad y mutabilidad casi ilimitada de tales recursos son explotados por el autor de una manera sin precedentes, consiguiendo que sus creaciones animales ganen una credibilidad en ocasiones aterradora. La crítica ha dicho... «Ningún otro autor ha desarrollado este recurso de forma tan entretenida y con tanta sofisticación literaria. Estos animales son como espejos: sus sufrimientos y alegrías son los nuestros». Reiner Stach

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CUENTOS DE ANIMALES

© del texto: Franz Kafka, 1917, 1920, 1922 y 1924

© de la traducción de «Un cruce», «El buitre», «Pequeñafábula», «En nuestra sinagoga», «Investigaciones de un perro»,«La madriguera» y «Josefina la cantante o el pueblo de losratones»: José Rafael Hernández Arias, 2023

© de la traducción de «Chacales y árabes», «El nuevo abogado»,«Un Informe para una Academia», «Esbozos de “Un informepara una Academia”» y «El mundo animal de Kafka» de ReinerStach: Luis Fernando Moreno Claros, 2023

© del posfacio: Reiner Stach, 2023

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

Primera edición: febrero de 2024

ISBN: 978-84-19558-47-3

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

Maquetación: Àngel Daniel

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Franz Kafka

CUENTOS DE ANIMALES

Posfacio de Reiner Stach

Traducción del alemán de José Rafael Hernández Ariasy Luis Fernando Moreno Claros

ÍNDICE

Chacales y árabes

El nuevo abogado

Un cruce

Un informe para una Academia

Esbozos de «Un informe para una Academia» 33 El buitre

Pequeña fábula

En nuestra sinagoga

Investigaciones de un perro

La madriguera

Josefina la cantante o el pueblo de los ratones

Posfacio de Reiner Stach

CHACALES Y ÁRABES

Acampábamos en el oasis. Los compañeros dormían. Un árabe, alto y blanco, pasó junto a mí; había atendido a los camellos y se iba a su lugar de reposo.

Yo me tumbé de espaldas en la hierba; quería dormir; no podía; el aullido lastimero de un chacal en la lejanía; me senté otra vez. Y lo que había estado tan lejos de pronto estuvo cerca. Un enjambre de chacales me rodeaba; ojos que refulgen como oro mate y se apagan; cuerpos delgados, moviéndose al compás ágilmente como bajo un látigo.

Uno vino por detrás, se apretó estrechamente a mí, pasando bajo mi brazo, como si necesitara mi calor, después se situó delante de mí y habló, casi cara a cara conmigo: «Soy el chacal más viejo a lo largo y ancho. Estoy contento de poder saludarte todavía aquí. Ya casi había perdido la esperanza, puesto que hemos estado esperándote durante un tiempo infinitamente largo; mi madre ha esperado y su madre y todas las demás madres hasta llegar a la madre de todos los chacales. ¡Créelo!».

«Esto me asombra», dije, y olvidé prender fuego al montón de leña que ya estaba preparado para mantener alejados a los chacales con su humo. «Esto me asombra mucho oírlo. Solo por casualidad vengo del lejano norte y mi viaje será breve. ¿Qué es lo que queréis, chacales?».

Y como animados por esta solicitud, quizá demasiado amable, estrecharon más su círculo en torno a mí; todos respiraban jadeantes.

«Sabemos —comenzó el más viejo— que vienes del norte, precisamente en eso se cifra nuestra esperanza. Allí está el entendimiento que aquí no puede encontrarse entre los árabes. De esa fría arrogancia, sabes, es imposible obtener ni una chispa de entendimiento. Matan animales para comérselos, y desprecian la carroña».

«No hables tan alto —dije—, duermen árabes cerca».

«Eres realmente un extranjero —dijo el chacal—, si no, sabrías que nunca en la historia del mundo un chacal ha temido a un árabe. ¿Deberíamos temerlos? ¿Acaso no es ya demasiada desgracia que estemos abandonados entre semejante pueblo?».

«Puede ser, puede ser —dije—, no emito ningún juicio sobre cosas que me son tan lejanas; parece ser una lucha muy antigua; estará en la sangre; así que tal vez solo termine con la sangre».

«Eres muy listo —dijo el viejo chacal; y todos respiraron más deprisa; con pulmones agitados, pese a que estaban allí inmóviles; un hedor amargo, por momentos solo soportable con los dientes apretados, emanaba de las fauces abiertas—». «Eres muy listo; eso que tú dices se corresponde con nuestra vieja enseñanza. Así que les quitaremos su sangre y la lucha finalizará».

«¡Oh! —dije con más vehemencia de la que quería, «se defenderán; os dispararán con sus escopetas y os matarán en manadas».

«Tú nos malinterpretas —dijo—, según costumbre humana, que, por lo visto, tampoco se pierde en el lejano norte. Desde luego que no los mataremos. Tanta agua no tendría el Nilo para lavarnos y limpiarnos. Ya solo ante la simple visión de sus cuerpos vivos salimos huyendo a un aire más puro, al desierto, que por eso es nuestra tierra».

Y todos los chacales en derredor, a los que entretanto aún se habían agregado muchos más llegados de lejos, hundieron las cabezas entre las patas delanteras y se las limpiaron con las garras; era como si quisieran ocultar una repugnancia, que era tan terrible, que me hubiera gustado huir de su círculo dando un gran salto.

«Entonces, ¿qué tenéis intención de hacer?», pregunté e intenté levantarme; pero no pude; dos animales jóvenes me tenían aferrado por detrás, mordiéndome la chaqueta y la camisa; tuve que permanecer sentado. «Te llevan la cola —dijo el viejo chacal gravemente a modo de explicación—, una muestra de respeto». «¡Tienen que soltarme!», grité, volviéndome tan pronto hacia el viejo como hacia los jóvenes. «Naturalmente que lo harán —dijo el viejo— si tú lo exiges. Pero durará un poquito, puesto que según la costumbre han mordido profundamente y primero tienen que separar lentamente las dentaduras. Entretanto oye nuestro ruego». «Vuestra conducta no me ha hecho ser muy receptivo para eso», dije yo. «No nos hagas pagar nuestra torpeza —dijo, y por primera vez recurrió como ayuda al tono lastimero de su voz natural—, somos pobres animales, solo tenemos la dentadura; para todo lo que queremos hacer, lo bueno y lo malo, lo único que nos queda es la dentadura». «¿Qué es lo que quieres?», pregunté, no muy calmado.

«¡Señor!», exclamó, y todos los chacales aullaron; muy remotamente me pareció como si eso fuera una melodía. «Señor, debes terminar con la lucha que divide el mundo. Así como tú eres han descrito nuestros mayo-res a aquel que lo hará. Paz tenemos que tener de los árabes; aire respirable; limpia la vista de ellos en toda la circunferencia del horizonte; ningún balido lastimero de un carnero que el árabe degüella; en paz debe reventar todo bicho viviente; sin molestias debemos saciar en él nuestra sed hasta dejarlo seco y limpio hasta los huesos. Limpieza, nada más que limpieza, es lo que queremos. Entonces todos lloraron, sollozaron. «¿Cómo soportas tú este mundo, tú, noble corazón y dulce entraña? Sucio es su blanco; sucio es su negro; un horror es su barba; hay que escupir ante la visión de su rabillo del ojo; y si alzan el brazo, se abre el infierno en su axila. Por eso, ¡oh, señor!, por eso, ¡oh, caro señor!, con ayuda de tus manos todopoderosas, con ayuda de tus manos todopoderosas, ¡rebánales el cuello con estas tijeras!». Y siguiendo a un movimiento de su cabeza, se acercó un chacal que trajo en un colmillo una pequeña tijera de coser cubierta de viejo óxido.

«¡Salió por fin la tijera y con esto se acabó!», gritó el guía árabe de nuestra caravana, que se había acercado a nosotros contra el viento y ahora blandía su látigo gigantesco.

Todos huyeron deprisa, pero se quedaron a cierta distancia, agazapados muy juntos, tantos animales, tan apiñados y rígidos que parecían un pequeño redil rodeado de fuegos fatuos.

«Así que también tú, señor, has visto y oído este espectáculo», dijo el árabe y rio tan jovialmente como se lo permitía el carácter reservado de su pueblo. «Así que, ¿tú sabes lo que quieren los animales?», pregunté. «Naturalmente, señor —dijo él—, pero si es de todos conocido; mientras haya árabes esas tijeras errarán por el desierto y seguirán errando con nosotros hasta el fin de los días. A todo europeo se las ofrecen para la gran obra; todo europeo es precisamente aquel que les parece ser el elegido. Esos animales tienen una esperanza absurda; locos, verdaderos locos es lo que son. Por eso los queremos; son nuestros perros; más hermosos que los vuestros. Mira, un camello murió anoche, he mandado que lo traigan aquí».

Vinieron cuatro porteadores y arrojaron el pesado cadáver delante de nosotros. Apenas yació allí, los chacales elevaron sus voces. Como si arrastraran irresistiblemente a cada uno de ellos con una soga, iban acercándose titubeantes, con el cuerpo pegado al suelo. Habían olvidado a los árabes, olvidado el odio; la presencia del fuerte olor que emanaba del cuerpo, que todo lo diluía, los cautivaba. Ya colgaba uno del cuello y encontró con el primer mordisco la arteria. Como una pequeña bomba frenética, que de manera tan obstinada como inútil quisiera apagar un poderoso incendio, cada músculo de su cuerpo se estiraba y se contraía en su sitio. Y ya estaban todos encima del cuerpo, formando una montaña, ocupados en la misma tarea.

En esto, el guía los azotó violentamente a diestro y siniestro con el látigo. Alzaron las cabezas; a medias entre ebrios e impotentes; vieron a los árabes plantados delante de ellos; entonces sintieron los látigos en sus hocicos; se retiraron saltando y corrieron un trecho hacia atrás. Pero la sangre del camello ya formaba charcos y humeaba, varias partes del cuerpo estaban muy desgarradas; no lo podían resistir; otra vez estaban allí; el guía alzó otra vez el látigo; sujeté su brazo.

«Tienes razón, señor —dijo—; los dejaremos con su oficio; también es tiempo de partir. Ya los has visto. Maravillosos animales, ¿no es verdad? ¡Y cómo nos odian!».

EL NUEVO ABOGADO

Tenemos un nuevo abogado, el Dr. Bucéfalo. En su aspecto exterior poco recuerda al tiempo en que todavía era corcel de batalla de Alejandro de Macedonia. Aunque quien esté familiarizado con las circunstancias algo nota. Así, hace poco, en la misma escalinata de acceso, pude ver a un simple ujier del tribunal admirando al abogado con la mirada experta del pequeño frecuentador de las carreras de caballos, cuando este, alzando bien alto los muslos, ascendía, escalón tras escalón, con pasos que resonaban en el mármol.

En general, el colegio de abogados aprueba la incorporación de Bucéfalo. Con asombrosa perspicacia se dice que Bucéfalo, dado el orden social en la actualidad, está en una situación difícil y que por eso, así como por su importancia histórica universal, merece en cualquier caso un trato benévolo. Hoy —eso nadie puede negarlo— no hay ningún Alejandro Magno. Asesinar saben algunos, desde luego; tampoco falta la habilidad para ensartar con la lanza al amigo por encima de la mesa del banquete; y para muchos Macedonia es demasiado angosta, así que maldicen a Filipo, el padre; pero nadie, nadie puede guiarlos hasta la India. Ya en aquellos tiempos las puertas de la India eran inalcanzables, pero su dirección la marcaba la espada del rey. Hoy han trasladado las puertas a otra parte muy distinta, y están más lejos, y son más altas; nadie señala la dirección; muchos tienen espadas, pero solo para blandirlas en el aire; y la mirada de aquellos que quieren seguirlas se confunde.

Quizá por eso sea realmente lo mejor, tal y como ha hecho Bucéfalo, sumergirse en los libros de las leyes. Libre, sin la opresión en los flancos de los lomos del jinete, al abrigo de la pacífica lámpara, lejos del fragor de la batalla de Alejandro, lee y pasa las hojas de nuestros viejos libros.

UN CRUCE

Tengo un animal peculiar, mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre, pero solo se desarrolló en mi tiempo; solía ser mucho más un cordero que un gatito, pero ahora probablemente tenga la misma cantidad de ambos. La cabeza y las garras del gato, el tamaño y la forma del cordero, de ambos los ojos, que son benevolentes y parpadeantes, el pelaje, que es suave y apretado, los movimientos, consistentes tanto en saltar como en arrastrarse; cuando luce el sol ronronea y se enrosca en el alféizar de la ventana, corre como loco por el prado y es difícil de atrapar, huye de los gatos, los corderos quieren atacarlo, en las noches de luna los aleros de los tejados son su camino predilecto, no sabe maullar y aborrece las ratas; además, puede estar horas al acecho en el gallinero, pero nunca ha aprovechado una oportunidad para matar; le doy de comer leche dulce, le sienta muy bien, la absorbe a largos tragos entre sus dientes depredadores.

Por supuesto que es un gran espectáculo para los niños. El domingo por la mañana es hora de visitas, tengo al animalito en el regazo y los niños de todo el barrio me rodean. Hacen las preguntas más extrañas que nadie puede responder. No hago ningún esfuerzo; me conformo, sin más explicaciones, con mostrar lo que tengo. A veces los niños traen gatos, una vez incluso trajeron dos corderos; sin embargo, contrariamente a sus expectativas, no hubo escenas de reconocimiento, los animales se miraron tranquilamente con ojos animales y al parecer aceptaron mutuamente su existencia como un hecho divino.

En mi regazo el animal no conoce ni el miedo ni el ansia de persecución. Como mejor se siente es acurrucado a mi lado. Es fiel a la familia que lo crio. No es que se trate de una fidelidad extraordinaria, sino del instinto apropiado de un animal que, por más que tenga innumerables parientes en la tierra, quizá no tenga ni un solo pariente consanguíneo cercano, y para el que la protección que ha encontrado en nosotros es, por tan-to, sagrada. A veces tengo que reír cuando me olisquea, serpentea entre mis piernas y no hay manera de que se separe de mí. No satisfecho con ser cordero y gato, casi quiere ser perro también. Creo seriamente en algo parecido. Posee los dos tipos de inquietud, el del gato y la del cordero, por diferentes que sean. Además, su piel le queda demasiado estrecha. Quizás el cuchillo de carnicero fuera una redención para el animal, pero debo renunciar por ser una herencia.

UN INFORME PARA UNA ACADEMIA

¡Excelentísimos señores de la academia!

Me han hecho ustedes el honor de invitarme para presentar a la academia un informe sobre mi vida simiesca anterior.

En este sentido no puedo, por desgracia, cumplir como es debido con el objeto de su invitación. Casi cinco años me separan ya de la simiedad, un tiempo corto tal vez si se mide con el calendario, pero infinitamente largo cuando, como yo, se ha atravesado al galope, acompañado a trechos por personas importantes, consejos, aplausos y música orquestal, pero en el fondo solo, pues toda compañía se mantuvo —para seguir con el símil— lejos de la barrera. Esta hazaña me hubiera sido imposible de haberme aferrado yo tozudamente a mi origen, a los recuerdos de juventud. Precisamente la renuncia a toda tozudez fue el primer mandamiento que me impuse; yo, mono libre, acepté este yugo. Pero con ello los recuerdos se me fueron cerrando por su parte cada vez más. Aunque al principio me fuera posible el retorno, si los hombres hubieran querido, a través de ese gran portón que el cielo forma sobre la tierra, este fue haciéndose, a la par que mi fustigada evolución hacia adelante, cada vez más bajo y más estrecho; más cómodo y más adaptado me sentía en el mundo de los hombres; la tormenta que, viniendo desde mi pasado, soplaba a mis espaldas, se calmó; hoy es tan solo una leve brisa que me refresca los talones; y el agujero lejano a través del que me llega, y a través del cual vine un día, se ha empequeñecido tanto que yo, si es que tuviera las fuerzas suficientes y la voluntad para volver corriendo hasta allí, me arrancaría de la carne el pellejo si quisiera atravesarlo. Pese a que me guste elegir metáforas para estas cosas, hablando con franqueza: su simiedad, señores míos, en caso de que tengan algo parecido detrás, no puede quedar más lejos de ustedes de lo que de mí queda la mía. En el talón, sin embargo, le hace cosquillas a todo aquel que camina sobre la tierra: al pequeño chimpancé tanto como al gran Aquiles.

Ahora bien, en un sentido extremadamente limitado tal vez sí que pueda contestar a su pregunta, y hasta lo hago con gran alegría. Lo primero que aprendí fuera: estrechar la mano; estrechar la mano testimonia franqueza; que se sume hoy, cuando estoy en la cumbre de mi carrera, a aquel primer apretón de manos también mi palabra sincera. A la academia esto no le aportará nada esencialmente nuevo y quedará muy por debajo de lo que se me ha pedido y que con mi mejor voluntad no soy capaz de decir, aun así, deberá mostrar la regla mediante la que uno que fue simio, penetró y se asentó firmemente en el mundo de los hombres. Ahora bien, no me sería lícito contarles las insignificancias que siguen si yo no estuviera totalmente seguro de mí mismo, y si mi posición en todos los grandes teatros de variedades del mundo civilizado no se hubiera afirmado hasta lo inconmovible.

Yo provengo de la Costa del Oro. Para saber cómo fui capturado, dependo de informes ajenos. Una expedición de caza de la compañía Hagenbeck —por cierto, que con el jefe he vaciado desde entonces unas pocas buenas botellas de vino tinto— estaba al acecho emboscada en los arbustos de la orilla cuando, al atardecer, en medio de una manada, corrí al abrevadero. Dispararon; fui el único al que le dieron; recibí dos tiros.

Uno en la mejilla; este fue leve; pero me dejó una gran cicatriz roja y pelada que me ha valido el nombre repugnante y absolutamente inexacto, literalmente inventado por un mono, de Rotpeter,1 como si únicamente me diferenciase de ese mono amaestrado que reventó hace poco, conocido aquí y allá, llamado Peter, solo por la mancha roja en la mejilla. Esto al margen.

El segundo disparo me alcanzó debajo de la cadera. Fue grave, y tiene la culpa de que todavía hoy cojee un poco. Recientemente leí en un artículo escrito por alguno de esos diez mil fanfarrones que en los periódicos se explayan contra mí que mi naturaleza simiesca no ha sido reprimida totalmente; prueba de ello es que cuando vienen visitas me quito los pantalones con complacencia para enseñarles el lugar por el que entró aquel disparo. A ese tipo deberían volarle a tiros uno a uno los deditos de la mano con que escribe. Yo, yo puedo quitarme los pantalones delante de quien a mí me dé la gana; allí no se encontrará nada más que un pelaje bien cuidado y la cicatriz que dejó —elijamos aquí para un propósito determinado una palabra precisa, pero que no queremos que sea malentendida— un disparo criminal. Todo está al descubierto; no hay nada que ocultar; cuando se trata de la verdad, cualquier persona de valía arroja a un lado los modales más finos. Si, por el contrario, fuera ese escribano quien se quitara los pantalones, cuando llegasen las visitas, el asunto tomaría otro cariz muy distinto, y quiero suponer, como un signo de razón, que no lo hace así. ¡Pero entonces que también él deje de atosigarme con sus gazmoñerías!

Después de aquellos disparos me desperté —y aquí comienza poco a poco mi propio recuerdo— en una jaula, en la entrecubierta de un vapor de la compañía Hagenbeck. No era una jaula formada por cuatro caras de rejas; más bien solo eran tres caras enrejadas clavadas en una caja; así que la caja conformaba la cuarta pared. El conjunto era demasiado bajo para estar de pie y demasiado pequeño para estar sentado. Por eso tenía que ponerme en cuclillas con las rodillas dobladas, que temblaban constantemente, y, además, como al principio yo no quería probablemente ver a nadie y solo quería permanecer siempre en la oscuridad, estaba vuelto de cara a la caja, mientras que los barrotes de la reja se me clavaban en la espalda. Se considera muy ventajosa este tipo de custodia de animales salvajes al principio, y hoy, después de mi experiencia, no puedo negar que, desde el punto de vista humano, efectivamente este es el caso.

Pero entonces no pensé en ello. Por primera vez en mi vida yo me encontraba sin salida; por lo menos delante de mí no había ninguna; justo enfrente de mí estaba la caja, firmemente ensamblada, tabla con tabla. Cierto que entre las tablas había una rendija transversal a la que, cuando la descubrí por primera vez, saludé con el bendito aullido de la inconsciencia, pero esa rendija no servía ni con mucho ni siquiera para que pudiera estirar la cola, y ni con toda la fuerza simiesca era posible ensancharla.

Por lo visto, tal y como se me dijo más tarde, yo hice menos ruido de lo que suele ser normal, de lo que se dedujo que perecería pronto o que, en caso de que lograra sobrevivir a ese primer tiempo crítico, sería muy apto para ser amaestrado. Sobreviví a aquel tiempo. Sollozar quedamente, dolorosa búsqueda de pulgas, lamer cansinamente una nuez de coco, golpear con el cráneo la pared de la caja, sacar la lengua cuando alguien se me acercaba: estas fueron las primeras ocupaciones en la nueva vida. Pero en todo ello tan solo esa única sensación: no hay salida. Naturalmente hoy solo puedo reproducir con palabras de humano lo que en aquella época sentía como simio y lo desvirtúo como consecuencia de ello, pero, aunque no pueda alcanzar ya la vieja verdad simiesca, por lo menos está en la dirección de mi relato, de eso no cabe la menor duda.

Sí que es verdad que hasta entonces yo había tenido muchas salidas, y de pronto ninguna. Estaba atascado. Si me hubieran inmovilizado con clavos, mi libertad de acción no hubiera sido menor por ello. ¿Por qué esto? Ráscate la carne entre los dedos de los pies hasta hacerte sangre, que no encontrarás la razón. Apriétate la espalda contra los barrotes de la reja hasta que casi te partan en dos, que no encontrarás la razón. Yo no tenía ninguna salida, pero tenía que conseguirme una, porque sin ella no podía vivir. Siempre de cara a aquella pared de la caja habría terminado por reventar sin remedio. Pero en la compañía Hagenbeck los monos pertenecen a la pared de la caja, así que dejé de ser un mono. Un razonamiento claro y hermoso que de alguna manera debí concebir con la barriga, puesto que los monos piensan con la barriga.

Tengo miedo de que no se entienda correctamente lo que yo entiendo por salida. Empleo la palabra en su sentido más común y más pleno. No digo libertad intencionadamente. No me refiero a ese sentimiento de libertad hacia todas partes. Como mono quizá la conocí y he conocido humanos que la anhelaban. En lo que a mí me concierne, ni entonces exigí libertad ni la exijo ahora. Al margen: entre los humanos se engañan muy a menudo con la libertad. Y así como la libertad se cuenta entre los sentimientos más sublimes, así de sublime es también el engaño correspondiente. A menudo he visto en los teatros de variedades, antes de mi entrada en escena, a alguna de esas parejas de artistas, arriba en el techo, maniobrando en los trapecios. Se lanzaban, se balanceaban, saltaban, se mecían uno en los brazos del otro, uno sostenía a otro mordiendo el pelo con los dientes. «También esto es la libertad de los humanos», pensé, «el pleno dominio del movimiento». ¡Tú, burla de la santa naturaleza! Ningún edificio aguantaría en pie las carcajadas del mundo de los monos ante semejante visión.

No, yo no quería libertad. Solo una salida; a derecha, a izquierda, a donde fuera; no tenía más pretensiones; aunque la salida solo fuera también un engaño; la pretensión era pequeña, así que el engaño tampoco habría de ser más grande que ella. ¡Avanzar, avanzar! Tan solo no quedarse quieto con los brazos levantados, oprimido contra la pared de un cajón.

Hoy lo veo claro: sin una calma interior suprema jamás hubiera podido escapar. Y efectivamente quizá todo lo que he llegado a ser tenga que agradecérselo a esa calma que me sobrevino una vez pasados los primeros días en el barco. Aunque es cierto, sin embargo, que la calma tenía que agradecérsela a la gente del barco.

Son buenos hombres, a pesar de todo. Todavía hoy recuerdo con agrado el sonido de sus pesados pasos, que entonces resonaban en mi duermevela. Tenían la costumbre de hacer todo con lentitud extrema. Si uno quería frotarse los ojos alzaba la mano como si fuera un peso muerto. Sus bromas eran groseras, pero cordiales. Su risa estaba siempre mezclada con una tos que sonaba peligrosa pero que era insignificante. Siempre tenían en la boca algo para escupir y adonde lo escupían les era indiferente. Siempre se quejaban de que mis pulgas les saltaban encima; pero nunca se enfadaron en serio conmigo por eso; sabían, desde luego, que en mi piel se criaban pulgas, y que las pulgas son saltadoras; con eso se resignaban. Cuando estaban libres de servicio, algunos de ellos se sentaban delante de mí formando un semicírculo; apenas hablaban, tan solo se arrullaban entre sí; fumaban, estirados sobre cajas, la pipa; se palmeaban las rodillas en cuanto yo hacía el más mínimo movimiento, y de cuando en cuando uno cogía una varita y me hacía cosquillas allí en donde a mí más me agradaba. Si hoy me invitaran a tomar parte en un viaje en ese barco, ciertamente declinaría la invitación, pero es igualmente cierto que no solo son recuerdos horribles los que yo podría evocar allí en la entrecubierta.

La calma que adquirí en el círculo de esa gente me contuvo ante todo de cualquier intento de fuga. Según lo veo hoy, me parece como si al menos yo hubiera intuido que tenía que encontrar una salida, si es que quería vivir, pero que esa salida no era alcanzable por medio de la fuga. Ya no me acuerdo de si la fuga era posible, pero lo creo; a un mono siempre debe de serle posible la fuga. Con mis dientes de hoy ya debo tener cuidado con el común cascar nueces, pero entonces habría tenido que ser capaz, con el paso del tiempo, de morder el cerrojo de la puerta hasta romperlo. No lo hice. ¿Qué hubiera ganado con eso? Apenas hubiera asomado la cabeza, me habrían cazado de nuevo y encerrado en una jaula todavía peor; o hubiera podido huir sin que nadie lo notara hacia los otros animales, acaso hacia las serpientes gigantes, situadas enfrente de mí, y expirar en sus abrazos; o tal vez hubiera logrado escurrirme hasta cubierta y saltar por la borda, entonces me hubiera mecido un instante en el océano y me habría ahogado. Actos desesperados. Yo no calculaba de manera tan humana, pero bajo el influjo de mi entorno me comportaba como si hubiera calculado.

Yo no calculaba, pero bien que observaba con toda calma. Veía a esos hombres ir de acá para allá, siempre los mismos rostros, los mismos movimientos, a menudo me parecía como si solo fueran uno. Ese hombre o esos hombres, desde luego, andaban sin trabas. Comencé a vislumbrar un propósito supremo. Nadie me prometía que, si yo llegase a ser como ellos, me levantarían la reja. No se hacen promesas semejantes para desempeños que parecen imposibles. Pero si se cumple con esos desempeños, aparecen en retrospectiva las promesas justo allí en donde antes se las buscó en vano. Ahora bien, en sí nada había en aquellos hombres que me atrajera mucho. Si yo fuera un adepto de esa libertad mencionada, seguro que habría preferido el océano a la salida que se me mostraba en la turbia mirada de esos hombres. Pero en todo caso ya llevaba observándolos desde hacía mucho tiempo antes de que pensase en tales cosas, sí, las observaciones acumuladas me impulsaban en la dirección determinada.

Era muy fácil imitar a la gente. Escupir pude hacerlo ya en los primeros días. Nos escupíamos unos a otros, luego, en la cara, respectivamente; la única diferencia era solo que después yo podía limpiar mi rostro lamiéndolo con la lengua, y ellos el suyo no. La pipa pronto la fumé como un viejo; si, además, después apretaba la cazoleta de la pipa con el pulgar, toda la entrecubierta se partía de risa; solo la diferencia entre la pipa cargada y la vacía tardé mucho en entenderla.