Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

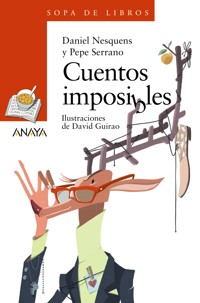

- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: LITERATURA INFANTIL - Sopa de Libros

- Sprache: Spanisch

Un pelícano que se ofrece como caja fuerte a un banco, un niño que crecía sin control, un faro con alma de proyector de cine o un melocotonero agradecido son algunos de los protagonistas de estas historias. Unos cuentos llenos de fantasía y humor en situaciones comunes y corrientes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 63

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A los chicos y chicas del colegioVirgen del Portal.También a sus profes. Más que palabras para ellos.Ah, el cole está en Maella.

El pelícano que trabajaba de caja fuerte

No era un pájaro corriente, qué va. Tampoco era un charrán ártico, ni una golondrina colicuadrada. Era un pelícano común.

A simple vista nada lo diferenciaba del resto de los individuos de su especie: el mismo pico alargado de color anaranjado; misma papada tan llamativa; patas palmípedas para impulsarse dentro del agua con facilidad y elegancia; alas terminadas en unas plumas negras, alargadas; y la misma forma de volar.

Y aunque era un pelícano común de lo más común, tenía, eso sí, algo fuera de lo común. Lo que lo diferenciaba de todos los demás, incluso del resto de pájaros del mundo, era su trabajo. Aquella ave acuática trabajaba de caja fuerte. De lunes a domingo, festivos incluidos.

Comenzó trabajando para un banco privado, muy exclusivo, en una pequeña ciudad suiza, de Suiza. Aterrizó justo en la puerta. Una de esas giratorias con láminas de cristal. Dio diez vueltas completas y dos volteretas extras. Finalmente entró algo mareado.

—Quiero hablar con el director —le dijo a la cajera.

La cajera, tras comunicarse con el mismísimo director a través de un interfono antiguo, una reliquia de las transmisiones que aún cumplía su papel, le informó de que podía pasar en un par de minutos.

El despacho del director era como son los despachos de los directores suizos de bancos suizos. El director era alto, aunque estaba sentado. En la mesa, la foto de su familia: su mujer, su hijo mayor, su hija pequeña, su perro mayor y su gato pequeño.

—Siéntese o pósese o…

—Gracias, estoy bien así.

—Usted dirá —dijo el director.

—Verá, quiero trabajar de caja fuerte —graznó muy decidido el pelícano.

—¿De caja fuerte? Querrá decir de vigilante o de cajero o…

—Quiero decir de caja fuerte. De ca-ja-fuer-te.

—No lo entiendo.

El pelícano abrió el pico, infló la papada y soltó:

—Ahoda meda adí do de dieda y duego ciedo ed dico y do guaddo.

—Pues ahora aún le entiendo menos.

El pelícano cerró el pico, desinfló la papada y explicó:

—Que meta en mi boca lo que quiera guardar y yo cierro el pico, herméticamente. Le aseguro que no me lo abre ni con un gato hidráulico, ni con un gato montés, ni con un gato con botas.

—¡Extraordinario! —exclamó el director.

El pelícano afirmó con la cabeza.

—Y… ¿de qué cantidades estamos hablando?

—No soy de cantidades, soy más de objetos personales: joyas, reliquias, relojes de plata… Incluso documentos privados.

—Siempre que quepan en su buche, ¿no?

—Usted lo ha explicado bien.

El director se levantó de su silla que crujió un poco. Ladeó la mesa y se puso a la altura del ave acuática pelecaniforme que palpaba su saco con orgullo.

—Muy elegantes sus calcetines —fue lo único que dijo el suizo director de Deshuiza Bank.

—Gracias, pero…

—Pero dudo: no sé, no sé. Estoy pensando que…

—¿Qué?

—Imagine que comienza a trabajar con nosotros y su primer trabajo consiste en guardar las joyas de la señora Steffenson, que son de un valor incalculable.

—No veo el problema.

—De acuerdo. No hay lugar más seguro en el mundo que usted, pero… ¿y si se las traga?

—Pues mejor guardadas todavía.

—Pero y si las… las… —El director buscaba en su cabeza una palabra que no sonase tan escatológica como «cagar».

—Si las cago, quiere decir.

El director afirmó con la cabeza y dio un paso atrás.

—En eso no había pensado. Aunque nunca me he tragado un… o una… Soy un profesional.

El director le dio la espalda y se acercó al enorme ventanal suizo que daba a toda Suiza. Se mordió el labio inferior, lo retuvo entre sus dientes blancos y perfectos. Se giró sonriente.

—De acuerdo. Queda usted contratado. Pero vayamos poco a poco. Ya sabe que en Suiza no nos gusta precipitarnos.

El pelícano replicó con un suspiro.

—¿Me guarda un secreto? —preguntó el director.

El pelícano cerró los ojos, abrió la boca y esperó a que la confidencia, el misterio que cuidadosamente tenía reservado el director, cayese sobre su saco.

No hubo secreto mejor guardado.

La roca que quiso subir hasta la cumbre

Hacía un día precioso. Acababa de comenzar la primavera. El cielo estaba altísimo, alto y claro, clarísimo, de un azul tan leve que parecía blanquecino. Ni una nube que interfiriese los rayos del sol proyectados sobre la hierba. Las flores, ahí tan tranquilas, sin un ápice de brisa que las molestase, con sus pétalos, sus sépalos, sus estambres, sus abejas… Un par de moscas zumbaban alrededor de una amapola silvestre. Algún mugido delataba la presencia de una manada de vacas. En lo alto, cómo no, un milano o milana.

Un paisaje de postal. Una de esas que daría gusto pegar en la puerta del frigorífico con un imán de la torre Eiffel. Una postal que una nieta hubiese mandado a su abuela. Tal que así:

A aquella roca, que estaba en aquella ladera de aquella montaña que estaba en mitad de aquel paisaje, en el mediodía de aquel día espectacular, nadie le había mandado una postal. Tampoco una carta, ni un telegrama, ni un simple wasap. Mejor así, pues carecía de código postal, de buzón y por supuesto de móvil. Lo que sí tenía era una gran inquietud: quería subir a lo alto de la montaña que se elevaba tras ella, coronar su maravillosa cumbre.

«Aquí, en la falda de la montaña, se está francamente bien. Es un lugar tranquilo, amplio, bien comunicado. No me puedo quejar de ecosistema, esa es la verdad. Me encanta que debajo de mí pernocte alguna murasaña, o musaraña, nunca sé muy bien cómo se dice. Pero llevo tiempo queriendo saber cómo se verá el mundo desde allí arriba», pensaba.

La roca era más que un peñasco, bastante más. Grandota. Gordota. Bien plantada. Erosionada por el viento, por la lluvia, por los años, que ya eran muchos. Lo más bonito de ella era ella misma en su todo, un pequeño agujero del tamaño de un tarro de miel en su cara norte y un saliente del que más de un excursionista había colgado su anorak. O su gorro.

La conversación entre dos alpinistas que, sentados con sus espaldas contra ella, se pusieron a alabar las magníficas vistas desde la cumbre fue la jota que colmó el abecedario; fue lo que la llevó a decidirse por fin, a dar el primer paso.

Le costó. Perdió el equilibrio, trastabilló y dio un cuarto de vuelta. Se mareó. Esperó y lo volvió a intentar. Ocurrió lo mismo. En vez de ganar metros los perdía.

«Si fuese un humano de esos, me bebería una bebida energética y para arriba», pensó. Pero la roca era una roca. Sedimentaria, sedentaria, optimista, algo pasada de kilos.

Lo volvió a intentar. Nada. Otra vez, en mala hora. La roca perdió el equilibrio y rodó sin control ladera abajo. En su trayectoria aplastó varias hormigas, una araña, un escarabajo longicorne y una tijereta. Una mariposa apolo se salvó por las alas. Un tetrabrik de zumo de naranja sin pulpa y sin pajita se llevó un susto de muerte.

Dio una vuelta más y «ploooof», o «chaaaas», se dio de bruces con una masa de agua cristalina, fría. El agua la empezó a cubrir. Poco a poco.

«Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. Nunca me lo terminé de creer, pero es así», pensó la roca, un poco fría, un poco mojada, un bastante alejada de su sueño de alcanzar la cumbre.