9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

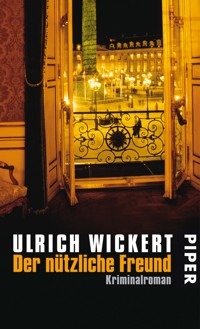

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jacques Ricou will an die Côte d'Azur, zu seinem alten Freund Eric aufs Boot. Doch noch bevor er seine Ferien antreten kann, verschwindet ein hochbezahltes Model. Es ist die Cousine seiner Freundin Margaux. Steht ihr Verschwinden im Zusammenhang mit Margaux' Recherchen in Kreisen der georgischen Mafia? Als der Berater des französischen Präsidenten einen Erpressungsversuch unternimmt, um die Ermittlungen zu beenden, weckt das Jacques' kriminalistischen Ehrgeiz: Welche politischen Motive stecken hinter diesem Fall? Jacques ist seinem Gegner ganz nah, als er bei seinen Ermittlungen auf die attraktive Chefin eines Parfümimperiums trifft. Mit ihr offenbart sich ihm ein mörderisches Familiendrama. Internationale Geldwäsche, der weit reichende Arm der georgischen Mafia und ein Mann, der nicht er selbst sein kann – Ulrich Wickert gönnt seinem Richter keine Ruhepause und schickt ihn von Paris über Berlin bis an die französische Riviera.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Sammlungen

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2010 ISBN 978-3-492-95035-0 © Piper Verlag GmbH, München 2010 Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagabbildung: Nick Veasy / getty images Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell

Urlaubsträume

Nun lass doch die Spatzen!«, sagte Gaston. Er stand an der Tür zum »Aux Folies« nicht weit von Jacques entfernt, der an seinem angestammten Bistrotisch à la terrasse saß, einen Café crème trank, Zeitung las und, ohne hinzuschauen, in ein Croissant biss.

Immer wieder hüpfte ein Spatz auf die Lehne des Stuhles ihm gegenüber und wartete auf die Chance, ein paar Krümel aufzupicken.

Halb neun am Morgen. Und dazu noch Montag. Über Nacht war die Luft ein wenig abgekühlt und das sehr früh mit Wasser sauber gespritzte Trottoir noch nicht ganz trocken.

»Mich nerven Spatzen«, antwortete Jacques und wedelte mit der Zeitung, sodass der kleine Spatz davonflatterte, um sich ein paar Meter entfernt auf seinen nächsten Anflug vorzubereiten.

Gaston stieg langsam die drei Treppenstufen hinunter auf die Straße und warf dem Vogel einige Brösel zu. »Das Normale verschwindet. Der Hering wird teuer wie Kaviar, in der Straße der Ölsardinen schwimmen keine Fische mehr, der billige Kabeljau steigt zur seltenen Delikatesse auf. Und jetzt sterben auch noch die Spatzen aus. Und weißt du, warum?«

Jacques schaute kurz auf und knurrte, statt eine Antwort zu geben.

»Die Reichen renovieren die immer teurer werdenden Häuser mit viel Geld und lassen alle Löcher zumauern. Deshalb finden die Spatzen keine Nistplätze mehr. Wirklich wahr! Und keine Krümel, weil die Leute so lumpig sind wie du.« Gaston lachte. »Vor ein paar Jahren hätten hier noch zehn Spatzen rumgezwitschert und wären wirklich lästig gewesen. Aber jetzt?«

»Bring mir noch einen Café«, sagte Jacques, der von der sentimentalen Vogelstudie des Wirts genervt war.

Er fühlte sich gestresst.

Auch dieses Wochenende hatte er in seinem Büro im Palais de Justice gesessen und bis spätabends gearbeitet.

Die letzten beiden Jahre hatte er, der Untersuchungsrichter Jacques Ricou, mithilfe von Kommissar Jean Mahons Truppe damit verbracht, einen Casinobesitzer zu überführen, der sich mit großzügigen Geldgeschenken politische Protektion gekauft hatte. Wie blöd sich doch manchmal würdevoll auftretende Politiker benehmen! Genauso blöd wie ehrbar erscheinende Gauner, die Leute in Ämtern bestechen. Der eine hält die Hand auf, der andere schiebt was rein. Wahrscheinlich kommen beide aus dem gleichen Milieu und haben das gleiche Ziel: es weit zu bringen.

Die einen streben nach Geld, die anderen nach Macht.

Es ist ein altes Spiel. Weil die an der Macht Genehmigungen erteilen, zum Beispiel zum Betrieb eines Spielcasinos, und so bestimmen, wer Geld scheffeln darf, können sie sich ihr Leben ein wenig vergolden lassen.

So wird der Mächtige seit eh und je korrumpiert.

Jetzt war die Untersuchung abgeschlossen, drei Politiker, der Casinobetreiber und vier seiner Handlanger saßen in Untersuchungshaft. Die Anklageschrift lag fast fertig in der linken Schublade seines Schreibtischs. Nach den Justizferien würde er sie noch einmal überarbeiten und dann an seine Chefin, Gerichtspräsidentin Marie Gastaud, weiterleiten, mit der Empfehlung, das Verfahren zu eröffnen. Alles Weitere wäre Sache der Strafkammer.

Er ditschte die Spitze seines zweiten Croissants in den Café crème, beugte sich vor, damit nicht gleich ein brauner Tropfen auf sein Hemd kleckerte, biss ein Stück ab und wischte sich die buttrigen Krümel aus dem Mundwinkel.

Er wusste, dass sein Gesicht bleich war, dass er an den Wangen und um die Taille ein wenig zugenommen hatte. Wann hatte er eigentlich zum letzten Mal Urlaub gemacht? Letztes Jahr, im September.

Lebte er nur noch für die Arbeit?

Ja, warum auch nicht! Paris, der Stress und Margaux. Daraus bestand sein Leben. In dem fühlte er sich wohl. Wer Fälle wie seine zu untersuchen hatte, dessen Uhr raste wie ein Rennwagen.

Sein Mobilfone klingelte.

Es steckte in der rechten Tasche seiner Jacke.

Jacques hatte keine Lust nachzuschauen.

Der Tag hatte noch nicht angefangen, da war er schon zweimal aufgeschreckt worden. Einmal hatte er sich darüber gefreut:

»Ganz Cannes ist ein russischer Puff«, hatte in der SMS von Eric gestanden, die auf Jacques’ Mobilfone aufpoppte, während er seinen ersten Café getrunken hatte, »es ist zum Kotzen. Komm runter, und wir genießen ein paar sonnige Tage auf meinem Boot.«

Eric gehörte zu Jacques’ ältesten Freunden. Und er war so vermögend, dass er auf dem Meer herumschippern konnte, so lange er wollte.

Jetzt, Ende Juli, könnte man auf Erics Motorjacht herrlich entspannen. Jacques blätterte durch die Zeitung auf der Suche nach dem stets an einer anderen Stelle versteckten Wetterbericht. Für die kommende Woche lag ganz Frankreich unter einem Azorenhoch. Wenigstens eine gute Nachricht, sagte er sich, denn der andere Anruf am frühen Morgen war nicht so angenehm gewesen.

Er hatte gerade unter der eiskalten Dusche gestanden, mit der er sich morgens immer wach schockte, als Margaux anrief und in den Hörer schrie: »Ginas Kahn ist heute Nacht auf der Seine abgebrannt, und sie ist verschwunden. Du musst uns sofort helfen!«

Margaux war nicht nur eine angesehene Journalistin, sondern auch seine Freundin. Wenigstens meistens. Und Gina, ein Model, war ihre Cousine, die in einem umgebauten Kahn auf der Seine lebte.

Jacques hatte versucht, Margaux zu beruhigen, und Jean Mahon angerufen. Der Kommissar der Police judiciaire würde den Fall übernehmen, und er, Jacques, hatte erst einmal gemütlich frühstücken und Zeitung lesen wollen.

Als er dann seine drei Tageszeitungen kaufte, hatte ihn Nicolas, der Kioskbesitzer, mit der Bemerkung überrascht: »Da war ’ne Frau, die hat nach deinen Gewohnheiten gefragt, tat so, als erkundigte sie sich nur nebenbei. Sah nett aus, na ja, fast elegant.«

Nicolas betrieb seit mehr als zwanzig Jahren den Zeitungskiosk am Anfang der Rue de Belleville, und seine Kunden riefen ihn bei seinem Vornamen, den er mit »Sarko«, dem in diesem Viertel wenig geschätzten Präsidenten Sarkozy, teilte. Hier wählte man links, weshalb sich die Kirchenzeitung der katholischen Kirche ähnlich klassenkämpferisch las wie das Blatt der Kommunistischen Partei. Die gab es hier noch.

Sein Telefon klingelte wieder. Er griff in seine Jackentasche und holte es heraus.

Der Name Margaux stand auf dem Display.

Jacques überlegte kurz, ob er das Gespräch wegdrücken sollte, dann aber siegte seine Neugier: »Ja, Margaux. Gibt’s was Neues?«

»Sitzt du immer noch beim Café im Bistro?«, fragte sie aufgeregt. »Mich lässt niemand auf Ginas Kahn. Deine Leute haben alles abgesperrt.«

»Reg dich nicht auf. Ich kann da wirklich nichts machen.«

»Doch«, schrie sie in das Telefon, »ich rege mich auf! Es geht um das Leben meiner Cousine.«

»Hat man sie denn gefunden?«

»Nein, Gott sei Dank nicht, also gibt es noch Hoffnung«, Margaux sprach ein wenig ruhiger, »aber der Kahn ist völlig ausgebrannt.«

»Ich habe den Kommissar mit seinen Leuten zur Spurensuche geschickt, mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Ich melde mich, sobald ich etwas erfahre.«

Sie verabschiedete sich nicht. Jacques lehnte sich zurück und nahm noch einen Schluck von seinem Café.

Spätestens am Freitag könnte er Urlaub nehmen, sich in einen Flieger nach Nizza setzen, was billiger sein konnte als der superschnelle TGV, und während der zwei Wochen dauernden Justizferien auf Erics Boot faulenzen.

Vielleicht würde Margaux mitkommen.

Er nahm sein Handy, suchte die SMS von Eric, drückte auf Antworten und tippte das Symbol für »Zwinkern«: Semikolon, Bindestrich, Klammer zu: ;-), dazu schrieb er: Ich komme, sobald ich kann.

Urlaub mit Eric bedeutete, dem Alltag zu entrinnen. Ringsherum nur Wasser und Einsamkeit. Vor dem Frühstück splitternackt ins Meer springen, eine Regel, an die sich inzwischen auch Marie, Erics neue Frau, gewöhnt hatte. Jacques sah das Wasser vor sich, klar und sauber. Er verspürte Lust, sofort loszufahren.

Auf dem Display seines Telefons leuchtete plötzlich der Name Jean Mahon auf, noch bevor es auch nur einmal geläutet hatte. Merkwürdige Technik. Jacques schüttelte den Kopf und nahm das Gespräch an.

»Oui, Jean?«

Seit Jahren arbeitete Jacques mit Jean Mahon zusammen.

»Jacques, wir haben den Kahn jetzt grob untersucht. Das sieht ziemlich eindeutig nach Brandstiftung aus. Hast du Zeit, eben mal vorbeizukommen? Wir haben auch eine verkohlte Leiche gefunden.«

Vor Schreck ließ ein Adrenalinschock Jacques’ Herz so heftig schlagen, dass er ein Klopfen im Hals spürte.

»Gina?«

»Nein, nein«, die beiden Worte klangen wie kurze, trockene Lacher, »sieht eher aus wie ein haariger Köter.«

Jacques’ Dienstwagen stand wie meist in der Nacht auf seinem festen Platz in der Tiefgarage des Palais de Justice auf der Ile de la Cité. In der Nähe seiner Wohnung in der Rue de Belleville gab es ohnehin keine Lücke zum Parken. Selbst dort nicht, wo es verboten war. Dabei schreckte der Untersuchungsrichter vor Knöllchen nicht zurück, denn Strafzettel, von denen er viele einsammelte, reichte er ungerührt an Kommissar Jean Mahon weiter. Der erledigte die Sache mit einem Anruf bei der richtigen Stelle in der Polizeipräfektur. Niemand käme auf den Gedanken, ihm, der für seine Strenge gefürchtet war, vorzuwerfen, er messe mit zweierlei Maß. Ein Knöllchen platzen zu lassen gehört zum Alltag von Paris.

Jetzt musste er sich entscheiden: Metro oder Taxi?

»Ich bin noch im Bistro ›Aux Folies‹. Wenn ich ein Taxi finde, bin ich in zehn Minuten bei dir. Ich melde mich noch mal.«

Am Taxistand vor dem Kiosk von Nicolas stritten drei Taxifahrer heftig darüber, ob die Ankündigung von Sarko je umgesetzt würde, die Zahl der fünftausend Taxen in Paris zu verdoppeln. Denn immer wenn man ein Taxi brauche, finde man keines.

»Was ist denn Ihre Meinung?«, fragte der Senegalese hinter dem Steuer, als Jacques eingestiegen war.

»Es gibt wirklich nie ein freies Taxi morgens zwischen acht und neun und abends zwischen fünf und acht«, sagte Jacques.

Der Senegalese lachte. »Es ist zehn vor neun, und Sie konnten sogar zwischen drei Taxis wählen!«

»Das war Zufall. Meistens steht keines da. Ich wünsche mir manchmal schon mehr Taxis.«

»Es sind keine da, nicht etwa weil es zu wenig Taxis gibt, sondern weil um diese Zeit alle im Stau stehen! Und fünftausend Autos mehr bedeutet einfach nur einen noch längeren Stau, Monsieur le Juge.«

Monsieur le Juge.

Ja, man kannte ihn nicht nur in der Rue de Belleville, nicht nur in Paris, nein, in ganz Frankreich stand der Name des »unerbittlichen« Untersuchungsrichters immer wieder in den Zeitungen. Seine besonders pikanten Fälle, die er selbst gegen große Widerstände durchzog, sorgten für Schlagzeilen. Schließlich hatte er sogar schon den Staatspräsidenten, den letzten, vorgeladen. Gut, der war dann nicht erschienen. Aber allein die Tatsache, dass er die Vorladung vom Gerichtsvollzieher im Élyséepalast hatte überbringen lassen, fanden alle ganz schön mutig. Außer ihm. Das war doch selbstverständlich für einen Untersuchungsrichter.

Jacques holte sein Telefon aus der Tasche, bat den Fahrer, die Trommelmusik leiser zu drehen, und wählte Kommissar Jean Mahon an.

»Wo genau liegt denn der Kahn?«

»Auf dem rechten Seineufer bei den Tuilerien, zwischen dem Pont de la Concorde und der Passerelle Senghor.«

»O Gott, wie fahre ich dann am besten? Der Quai des Tuileries geht in die falsche Richtung. Da müsste ich über die Place de la Concorde, und die wird verstopft sein.«

»Fahr doch auf der linken Seineseite bis zum Musée d’Orsay, und komm zu Fuß über die Passerelle. Du siehst uns schon.«

»Bis gleich also.« Jacques lehnte sich zurück und dachte nach. Wer war bloß die Frau, die sich am Kiosk nach ihm erkundigt hatte?

Belleville war kein Viertel, in dem »fast elegante« Frauen zu Hause waren. Und gestandene Frauen, die ihn erreichen wollten, waren gescheit genug, seine Büroadresse im Palais de Justice herauszufinden. Nun gut, es gab immer wieder Verrückte. Aber die zogen sich nicht elegant an. Vielleicht war es die Frau, die ihm nachts mit einem Sashimimesser aufgelauert hatte, die ihn umbringen wollte und bis heute abgetaucht war? Die brauchte sich nur zu verkleiden. Sie war eine professionelle Mörderin und hatte für Leute gearbeitet, die nachtragend waren. Nachtragend, nicht nur, weil Jacques sie wegen ihrer Mordaufträge für Jahre ins Gefängnis geschickt hatte, sondern auch, weil ihr ganzes Vermögen eingezogen worden war. Auch aus der Zelle heraus kann man den Auftrag für einen Mord geben.

Vielleicht wäre es am klügsten, dachte Jacques, Jean Mahon zu fragen, wie er sich wegen der Frau am Kiosk verhalten sollte. Man weiß ja nie.

Der Senegalese schlängelte sich geschickt durch den Verkehr. Es gab nur einen kleinen Stau, als das Taxi aus der Unterführung auf den Pont Neuf fahren wollte, aber die Kreuzung auf dem Quai blockiert war.

Plötzlich fiel ihm ein, dass er Margaux sein Kommen ankündigen sollte. Er ließ es fünfmal klingeln. Als die Mailbox ansprang, schaltete er aus.

Wenige Sekunden später rief sie zurück. »Warst du das eben?«

»Ja. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Ginas Kahn. Bist du noch dort in der Gegend?«

»Ich fahr gerade in die Redaktion, aber ich drehe sofort um. Wir treffen uns dort!«

Sie schaltete aus, bevor er widersprechen konnte.

Wolod

Hatte er noch was mit anderen Models?«

»Mit Gina, das wusste jeder. Aber kann sein, dass er noch weiter in dem Hühnerstall gewildert hat.«

»Und wen?«

»Das werden wir rausfinden.«

»Und wenn er nicht redet?«

Der gut aussehende Muskelmann lachte: »Ich war doch nicht umsonst in Grosny. In Tschetschenien haben wir noch jeden zum Reden gebracht.«

»Erst einmal müssen wir ihn finden und unbedingt verhindern, dass er noch mehr Mist macht. Sonst gefährdet er unser ganzes Unternehmen.«

»Unser ganzes System!«

»Sage ich doch, unser Unternehmen. Besteht doch hauptsächlich aus einem System, oder?«

»Wenn Michail noch in Paris ist, was ich vermute, dann haben wir ihn bald.«

»Und wenn er nicht mehr hier ist?«

»Dann auch!« Wolod, der ehemalige russische Soldat aus Grosny, saß mit geradem Rücken an einem eleganten Konferenztisch und schaute die anderen drei aufmerksam an. Der Raum war geschmackvoll in dunklem Holz getäfelt, ein dicker violetter Teppich schluckte jedes Geräusch.

Das Treffen fand im Besprechungszimmer in der vierten Etage des Hauses 14, Rue Duphot statt. Zur Treppe hin riegelte eine holzverkleidete Panzertür den Zugang zu diesem Stockwerk ab. Selbst von innen konnte sie nur mit einem doppelten Code geöffnet werden.

Die Rue Duphot war eine unauffällige kleine Stichstraße zwischen dem christlichen Tempel Madeleine und der Rue Saint-Honoré mit ihren teuren Konsumtempeln. In den Jahren, als russische Milliardäre mit Koffern voller Geld nach London und Paris flogen, um den Kapitalismus nachzuholen, hatte der Prinz, Gründer der Pariser Niederlassung, diese im amtlichen Register als Handels- und Finanzunternehmen eintragen lassen. Das Gebäude war zwar für einige Millionen zu teuer erworben, aber – wie er lachend spottete – es war immer noch viel billiger gewesen als seine Villa auf Cap Ferrat. Seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostreiches ließ er sich wieder als Prinz anreden. Er behauptete, der letzte König von Georgien, der 1804 seinen Thron verlor, sei sein direkter Vorfahre gewesen.

Neben der großen schweren Eingangspforte des Gebäudes beschäftigte sich ein Coiffeur in seinem Salon mit den Köpfen gelangweilter Ehefrauen und der Maitressen ihrer Männer, färbte Haare, zupfte Augenbrauen, schminkte Krähenfüße zu. Und in einem der hinteren Räume wurden auch Frisuren an intimen Körperstellen gestaltet. Deshalb kamen auch viele Models zu ihm.

Die arbeiteten hinter den hohen Bogenfenstern der ersten und zweiten Etage für »Régine«, eine weltweit agierende Agentur für Fotomodels. Und nachdem der neue Hausbesitzer dort ebenfalls einen Koffer voller Dollar geöffnet hatte, stand auf der neuen Website der Firma, sie vermittle jetzt auch »promising new faces from Russia«.

Der Älteste der vier Russen stand auf, er wirkte wegen seiner krummen Schultern noch kleiner, als er war. Die kurzen grauen Haare standen wie Stacheln über den Ohren ab. Er trat ans Fenster – schusssichere Scheiben filterten alle Geräusche –, schaute auf die enge Straße und drehte sich nach einem kurzen Moment wieder zu Wolod.

»In seinem Zimmer ist Michail offensichtlich seit gestern Abend nicht mehr aufgetaucht. Wolod, wie willst du ihn denn in dieser Riesenstadt finden? Vielleicht ist er wieder nach Nizza geflogen und geht seiner Arbeit an den Servern nach?«

Die Computer des Unternehmens waren an Server bei einer Internetfirma in Sophia-Antipolis, dem französischen Versuch, Silicon Valley zu imitieren, angeschlossen, und Michail war ihr Verbindungsmann zwischen beiden Orten.

»Er hat noch eine Wohnung an der Porte d’Italie, die er für private Zwecke nutzt. Aber wo immer er ist, mit Aka-Aki werden wir ihn schnell finden. Damit kontrollieren wir auch jedes Model, schon aus Angst, unsere kostbaren Schönheiten könnten sich mit Leuten einlassen, die ihnen Drogen aufschwatzen.«

»Dieses Kontrollieren scheint eine Berufskrankheit zu sein«, warf einer der beiden am Tisch ein. Sie ähnelten sich mit ihren runden Köpfen so, als wären sie Brüder. »Wie funktioniert denn dein System?«

»Die Idee haben wir aus Berlin. Ein paar Studenten haben dort das System Aka-Aki entwickelt. Der Name bedeutet nichts. Unter Studenten läuft dieses Aka-Aki als Kontaktbörse. Für uns aber geht das so: Jedes Handy unserer Models ist in das System eingeloggt. Und wir wissen immer, wo sie sind, wo sie waren, mit wem sie sich getroffen haben.«

Der Alte schüttelte den Kopf: »Dazu brauchst du doch einen irren Aufwand.«

»Überhaupt nicht. Die eingeloggten Handys melden über Bluetooth anderen Handys in der Nähe, wer wo ist. Damit hast du unglaublich viele Informationen über Begegnungen von Personen. Klappt bestens. Über die Bewegung jedes unserer Models können wir so ein tägliches Factsheet vorlegen, so etwas wie ein Bewegungstagebuch.«

»Das klappt wirklich?«

»Ja, und zwar ohne dass sie es wissen.«

»Genial. Aber Michail ist kein Model.«

»Jeder unserer Mitarbeiter erhält ein Google Phone als Geschenk. Und natürlich habe ich jedes vorher eingeloggt. Auch Michails. Ich finde ihn noch heute!«

Die vier Russen schauten sich an. In ihren Köpfen rumorte ein Gedanke, den der Älteste schließlich aussprach.

»Ich habe mein Handy auch von dir. Ist das etwa auch eingeloggt?«

Wolod schwieg einen Augenblick. Dann sagte er: »Natürlich nicht.« Diese Technikidioten würden die Wahrheit selbst nie herausfinden.

Er nickte, als wollte er sich verabschieden, aber einer der Rundköpfe hielt ihn auf: »Hat Michail auch Zugang zu dem Prinzen, so wie du?«

Der georgische Millionär, dem sie dienten, gab sich geheimnisvoll. Häufig wusste niemand, wo er sich aufhielt. Selbst in Georgien, wo er als einer der reichsten Leute des Landes galt, kursierten mehrere Varianten seiner Biografie, die er selber immer wieder umzuschreiben schien. Wolod war der Einzige von denen, die hier am Tisch saßen, der ihn persönlich kannte.

»Nein«, sagte Wolod, »Michail hat ihn noch nie getroffen. Er erhält seine Anordnungen über mich.«

Der Rundkopf zögerte kurz, doch dann sagte er kichernd: »Ich frage mich immer, warum der Prinz Geld für ›Régine‹ ausgegeben hat. Lässt er sich manchmal Mädchen kommen?«

Der Alte ging auf ihn zu und sagte: »Jetzt reicht’s!«

Wolod antwortete nicht, aber er stellte sich selbst die Frage, ob der Prinz sich für Mädchen interessierte. Er hatte ihn nie mit irgendetwas in dieser Richtung beauftragt. In der letzten Zeit allerdings hatte er ihm manchmal Fragen nach dem einen oder anderen Model gestellt. Nach Gina. Aber das hing wohl mit Michail zusammen.

Brandstiftung

Pass auf und mach dich nicht schmutzig«, sagte Kommissar Jean Mahon, als er Jacques durch das verrußte Steuerhaus in den Maschinenraum des alten Treidelkahns führte. »Wenn du dich etwas bückst, dann siehst du gleich rechts in der Ecke einen Generator. Von dem ist das Feuer ausgegangen.«

»Sieht ja ziemlich alt aus, soweit ich das noch erkennen kann. Wieso kommst du denn auf Brandstiftung?«

»Unter anderem, weil der Generator gar nicht mehr in Betrieb war. Der Kahn hatte per Kabel einen Anschluss ans Netz.«

»Ich habe draußen keinen einzigen Anschluss gesehen: weder Elektrizität noch Wasser oder Telefon«, sagte Jacques, stolz auf seine Beobachtungen.

»Das Boot lag ursprünglich auch gar nicht hier, sondern flussaufwärts in der Höhe des Pont des Arts.«

»Das sind keine hundert Meter bis zur Flussbrigade der Feuerwehr.«

Straftaten auf der Seine fielen in Jacques’ Aufgabengebiet, aber die wenigsten waren so schwerwiegend, dass der Untersuchungsrichter den Fall hätte aufnehmen müssen.

Verstöße gegen die Regeln des Wasserverkehrs, unerlaubtes Baden und Unfälle reichte er meist schnell an die Strafkammern weiter.

Fast jedes Bateaux-Mouche nahm an heißen Sommertagen zu viele Touristen auf, manch betrunkener Kapitän verfehlte Brückenbögen und schrammte gegen die Pfeiler. Früher, als der Schiffsverkehr auf der Seine noch stärker war, stießen so viele Kähne an die engen gusseisernen Pfeiler des Pont de Solférino, dass die Brücke abgerissen werden musste. Sie wurde schließlich durch eine Fußgängerbrücke ersetzt. Heute führt an dieser Stelle die moderne Passerelle Senghor vom Musée d’Orsay, dem zum Tempel der Impressionisten umgebauten alten Bahnhof, über die Seine in die Tuilerien zum Musée de l’Orangerie, wo Claude Monets Seerosenbilder hängen.

Jacques war erstaunt, als er im Steuerhaus einen alten Sextanten und einen antiken Oktanten liegen sah. Dann warf er einen Blick in den fast vierzig mal fünf Meter großen Raum im Bauch des Kahns.

Es roch streng nach Rauch.

Am Eingang zum Schiffsbauch, wo er mit Kommissar Mahon jetzt stand, war die Decke sehr niedrig. Jean Mahon konnte gerade noch aufrecht stehen, er war einen Kopf kleiner als Jacques. Doch die Stufen führten fast drei Meter nach unten.

»Keine Spur von der Bewohnerin?«, fragte Jacques.

»Keine. Sag mir, was du über sie weißt«, sagte Jean.

»Ein Model. Gina. Eine Cousine von Margaux, wie ich dir schon am Telefon gesagt habe. Ziemlich verrücktes Huhn.« Jacques zog die Augenbrauen hoch, machte eine Handbewegung, die besagen sollte: Na, du weißt schon!, und fragte: »Was ist eigentlich mit dem Hund, den du vorhin erwähnt hast?«

Jean Mahon zeigte mit dem rechten Arm in die Tiefe des verkohlten Raumes: »Dort hinten haben wir ihn gefunden, zusammengekauert unter der Kommode. Ein ziemlich großes Ding«, Jean hielt seine Hände einen Meter auseinander: »Zuerst haben wir gedacht, das wäre ein verkohltes Spielzeugtier. Meine Leute haben den Kadaver mitgenommen und lassen ihn untersuchen. Er wird im Rauch erstickt sein. Aber wer weiß.«

Die Leute in Kommissar Jean Mahons Truppe galten als die besten Spurenanalytiker der Police judiciaire in Paris. Mahon, der kurz vor seiner Pensionierung stand, aber drahtig war, als wäre er fünfzehn Jahre jünger, hatte seine Leute über die Jahre hinweg handverlesen. Den einen holte er wegen seiner barocken Phantasie, den anderen wegen seiner Gabe zur messerscharfen Analyse, den Dritten wegen seiner ans Peinliche grenzenden Gründlichkeit.

Jacques hatte Kommissar Jean Mahon nicht bei Gericht, sondern beim Skifahren in Meribel kennengelernt. Und weil Jacques’ damalige Frau Jacqueline sich mit Jeans Frau Isabelle befreundete – beide hatten den gleichen Hang zu Shopping, Botox und Bling-bling, wie man Chichi seit einiger Zeit in Paris nennt –, verstanden sich auch die Männer gut. Sie rasten die Pisten runter, während Jacqueline und Isabelle sich fürs Après aufbrezelten.

Inzwischen war Jacques längst geschieden, Jacqueline wiederverheiratet, doch die beiden Frauen gingen immer noch gemeinsam auf Streifzüge, weshalb Kommissar Jean Mahon und Untersuchungsrichter Jacques Ricou manchen frühen Abend im Bistro »Aux Folies« in der Rue de Belleville einen oder auch zwei Absacker tranken und nicht nur über ihre Fälle redeten.

Jacques schaute sich auf dem Deck des Kahns um. Die Rückseite des Steuerhauses war mit einer Registriernummer gekennzeichnet. P 15 790 F. Auf dem flachen Motorhaus hinten lag eine große, schwere Messingschraube.

Am Heck hing ein hölzernes Ruderboot an zwei kleinen Kränen, und auf einer Bretterveranda auf einem kleinen Teil des Vorderdecks standen ein Tisch und vier Gartenstühle aus Teakholz. Eine Hecke aus Buchsbäumen in Töpfen diente als Sichtschutz.

»Irgendwelche Spuren, die auf ihr Verschwinden hindeuten?«, fragte Jacques.

»Noch haben wir nicht alles gründlich untersucht. Aber was das Model betrifft, kein Hinweis, nix.«

Das Handy von Jacques klingelte. Margaux.

»Wo bist du?«, fragte er, ohne sie zu begrüßen.

»Verdammt! Merde!« Margaux fluchte. »Seit zwanzig Minuten stehe ich in der Rue de Rivoli, und nix bewegt sich. Und du ahnst es nicht, warum.«

»Nämlich?« Jacques drehte sich mit dem Rücken zu Jean, sodass er vom Kahn auf die Seine schaute.

Ihm bot sich ein unerwarteter Anblick: Ein alter Zweimastkahn fuhr langsam vorbei, auf dem Deck standen fünf Leute, die neugierig herüberschauten.

»Staatsbesuch«, sagte Margaux, »im ›Hotel Crillon‹ wohnt irgend so ein afrikanischer Potentat, der wahrscheinlich wieder Hunderte von Millionen als Entwicklungsgelder für seine Privatschatulle abholt, und jetzt stehen dort einundzwanzig Motorräder der Garde républicaine, um den Fürsten die gesperrte Champs-Élysées hinaufzueskortieren, damit er am Arc de Triomphe einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten niederlegen kann. Und warum? Weil seine Landsleute in einer Negerkompanie der französischen Armee im Zweiten Weltkrieg geholfen haben, die Deutschen niederzuwerfen. Ich sag dir, ich platze gleich vor Wut.«

»Na na, darf man das denn sagen: Negerkompanie?«

»Ich schon! Hör mir auf mit deiner sauberen Sprache. Man muss doch mal sagen können, was man meint!«

»Wenn du meinst!« Jacques wollte sich jetzt nicht mit Margaux streiten. »Wir sind hier fertig. Lass uns telefonieren, wenn wir beide in unseren Büros sind.«

»Habt ihr noch was gefunden? Wegen Gina?«

»Nichts. Weißt du, wer uns was über Gina erzählen kann?«

»Frag nicht so scheinheilig! Ich natürlich. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen.«

»Wieso?«

»Weil ich sie vielleicht in eine blöde Geschichte hineingezogen habe, die nicht ungefährlich war. Erzähl ich dir später. Sehen wir uns heute Nachmittag? Vielleicht komme ich in dein Büro, wenn ich Zeit habe.«

Als Jacques sein Mobilfone wieder in seine Jacke gesteckt hatte, rief ihm Kommissar Jean Mahon vom Ufer aus zu: »Komm, lass uns zum ursprünglichen Liegeplatz des Kahns fahren.«

»Möchtest du auf so einem Kahn wohnen und dafür auch noch eine hohe Liegegebühr bezahlen?«, fragte Jacques, als sie am Ufer entlangfuhren.

»So ein Kahn gibt einem vielleicht ein Gefühl von Freiheit. Du kannst jederzeit abfahren, und zwar mit deinem ganzen Haushalt.«

»Theoretisch.« Jacques lachte.

»Na ja, jeder, der so ein Boot besitzt, muss auch über einen Wasserführerschein verfügen. Selbst Gina besaß einen, das habe ich schon überprüft.«

Als sie am Quai de Conti ankamen, zeigte ihnen der Kommandant der Flussfeuerwehrbrigade die Stelle, an der Ginas Kahn bis gestern Nacht vertäut gewesen war.

»Nur zweihundert Meter flussabwärts von unserer Station lag das Boot. Es war übrigens ein gut erhaltenes Freycinet.«

»Ein was?«, fragte Jacques.

»Freycinet. So heißen die Kähne, die nach dem traditionellen Schleusenmaß gebaut wurden«, sagte der Feuerwehrmann.

»Und was wisst ihr über das Model?«

»Bei uns bewundert jeder die hübsche Gina. Sie ist zu jedem freundlich. Lacht ständig. Selbst mit dem untersten Dienstgrad hält sie einen kleinen Plausch, ist groß im Flirten! Fast jeder hat ihr berühmtes Bikinifoto aus dem Pirelli-Kalender im Spind hängen.«

Mehr oder weniger Bikini, dachte Jacques, der das aufreizende Foto Ginas in einem Teich mit Seerosen aus dem balinesischen Ubud kannte. Der Feuerwehroffizier verzog keine Miene. Er fuhr sich mit der Hand über seine stoppelkurzen Haare.

»Wann ist das Feuer denn ausgebrochen?«, fragte Jacques.

»Das wissen wir nicht genau. Bemerkt haben es Ginas Nachbarn gegen vier Uhr morgens. Es war noch stockdunkel. Aber die Leute wurden wach, als die Bullaugen platzten. Das knallte wie Kanonenschüsse. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Boot. Ein Mann ist zu uns gelaufen, wir waren innerhalb von zwei Minuten im Einsatzboot, aber inzwischen waren alle Bewohner der umliegenden Kähne dabei, die Leinen von Ginas Boot zu kappen, weil sie Angst hatten, das Feuer könnte auf ihre Kähne überspringen. Die Strömung der Seine drehte Ginas Kahn auch gleich ab, was es uns wieder schwer machte ranzukommen. Wir haben dann mit Wasserkanonen vom Schnellboot aus gelöscht. Gleichzeitig haben wir den Schlepper angeworfen. Mit dem haben wir den brennenden Kahn, nachdem das Feuer zumindest von außen unter Kontrolle war, stabilisiert und dort ans Ufer geschoben, wo er jetzt liegt. Am Quai des Tuileries.«

»Hat irgendjemand Gina gesehen?«, fragte Jacques und beobachtete, wie der alte Zweimaster, der vorhin an dem ausgebrannten Kahn vorbeigefahren war, zehn Meter vor ihnen festmachte. Die Messingteile blitzten, sie wurden sorgsam gepflegt.

»Nein. Niemand.« Der Feuerwehrmann drehte sich um und zeigte auf einen kleinen grünen Wagen, der zwischen zwei alten Bäumen auf dem Quai parkte. »Dahinten steht ihr Auto. Aber das bedeutet nicht, dass sie hier war. Sie wurde häufig abgeholt.«

Jacques wandte sich an Jean Mahon: »Kannst du jemanden von deinen Leuten bitten, die Bewohner der anderen Kähne zu befragen?«

»Ist schon veranlasst.«

»Es war Brandstiftung«, sagte der Kommandant der Feuerwehr, »meinen zumindest meine Leute. Was denken Sie, Kommissar?«

»Sieht so aus«, antwortete Jean Mahon, »aber hundertprozentig wissen wir es erst, wenn wir die Spuren ausgewertet haben.«

Margaux

Das Feuerchen hat es ja noch nicht mal in die Agenturen geschafft!«, lachte Jean-Marc Real und strich sich mit der Hand über seinen angegrauten Dreitagebart.

»Eben!«, rief Margaux. Sie hatte es wegen des Staus nicht rechtzeitig zur Morgenkonferenz geschafft, in der die Themen für das Blatt des nächsten Tages verteilt wurden. Deshalb war sie, kaum in der Redaktion angekommen, sofort in das Büro des Chefredakteurs gestürzt, um sich einen Platz für ihren Bericht über den Brand auf Ginas Kahn in der morgigen Ausgabe zu sichern.

»Was heißt: eben?«, fragte ihr Chefredakteur Real.

»Dann werden wir eben eine Geschichte daraus machen, die es in die Agenturen schafft!«

»Heute schafft es höchstens ein Massenmord beim Papst noch ins Blatt.« Ein Massenmord beim Papst. So redeten inzwischen alle in der Redaktion. Wahrscheinlich hätte noch jemand mit dem Satz nachgelegt: Aber dann muss das Blut auch ins Weihwasser spritzen!

Nein, zynisch sind wir nicht. Nein, keineswegs!, dachte sie, auch nicht abgebrüht.

»Was willst du«, hatte sie einmal zu Jacques gesagt, als sie von einer Völlerei mit einigen ihrer Kollegen im Restaurant »L’Ami Louis« müde zu ihrem Appartement fuhren und er sich über deren schnodderige Redeweise wunderte. »Heute BSE, morgen Vogel- oder Schweinegrippe, Anschlag auf das World Trade Center oder ein Dutzend Tote in einer Metrostation in Madrid, London oder auch in Paris. Zwei Flugzeuge stoßen über dem Bodensee zusammen, und Internatsschüler suchen in der Nacht verstreut herumliegende Körperteile zusammen. Jeden Tag werden sensibel geschriebene Artikel aus dem Blatt geschmissen, und Blut schafft’s auf die erste Seite.«

Diesem täglichen Chaos entsprach auch das Büro ihres Chefredakteurs.

»Solch eine Szenerie kann nur ein Bühnenbildner schaffen«, hatte Margaux mal über die Unordnung in Reals Zimmer gelästert. Der riss jeden Artikel einer Zeitung oder Zeitschrift heraus, von dem er meinte, er könnte ihn eventuell irgendwann zu irgendetwas nutzen, und das ganz gleich, ob er beim Zahnarzt saß oder im Flugzeug. Er faltete das Stück Papier, nahm es mit und legte es, wieder glatt gestrichen, auf einen der immer mächtiger anwachsenden Haufen auf einem Stuhl, einem Regal, einer Ablage über dem nicht mehr funktionierenden Kamin. Die unteren Papiere waren bereits vergilbt, nach oben wurden sie immer heller. Aber Jean-Marc Real wusste noch Jahre später, wo welche Idee vergraben war. Er griff nur selten darauf zurück. Es passierte eben täglich zu viel Neues.

Aus einer eckigen blauen Pappschachtel zog er jetzt eine Gitanes und zündete sie an.

Vor ihm stand ein großer Aschenbecher voller gelber Kippen. Maispapier.

»Ouach. Muss das denn sein?« Margaux ging zum Fenster und riss es auf. »Das Zeug rauchst du doch nur, um anzugeben.«

Jean-Marc lachte, wobei er seine gelben Zähne zeigte, während die Zigarette wippend an seiner Unterlippe hing.

»Die rauche ich seit vierzig Jahren!«

»Man kann sich so was auch abgewöhnen.«

»Warum?«

»Weil es nicht schmeckt.«

»Mir schmeckt’s.«

»Dein Mundgeruch muss doch jede Frau abschrecken. Dich küsst sicher keine mehr.«

»Ach, ich darbe nicht. Du ahnst gar nicht, was Frauen alles lieben. Sind ja nicht alle so grün wie du.«

Er nahm einen tiefen Zug, hielt den Rauch einen Augenblick in seiner Lunge und blies gekonnt drei Rauchringe in ihre Richtung.

Margaux wedelte mit der Hand, zog den Besucherstuhl vor dem überladenen Schreibtisch etwas zurück und sagte: »Ich habe Angst, dass Gina etwas zugestoßen ist.« Sie setzte sich.

»Wer ist Gina?«

»Das Model, das in dem abgebrannten Kahn gewohnt hat. Und ich fürchte, dass ich vielleicht Schuld an dem Unglück habe. Hör dir die Geschichte an. Danach wirst du mir mindestens drei Spalten für morgen geben!«

»Schieß los!« Jean-Marc lehnte sich vor, wühlte einen Bleistift aus dem Wust vor ihm hervor, zog einen Strich auf dem neben ihm liegenden Block und schaute sie gespannt an.

»Gina gehört zu der oberen Kategorie in ihrem Geschäft. Vor drei Jahren hat sie es immerhin auf den Pirelli-Kalender geschafft.«

»Dann hat sie eine tolle Figur, und wir haben schon ein gutes Bild für den Aufmacher der ersten Seite!« Jean-Marc riss seine buschigen Brauen hoch und schaute ihr in die Augen, machte mit den wulstigen Lippen spielerische Bewegungen, und als sie ihre Stirn runzelte, setzte er eine nüchterne Miene auf und krakelte eine Notiz auf den vor ihm liegenden Block.

»Unterbrich mich nicht immer!«, bat Margaux. »Mir ist es wirklich ernst. Gina ist meine Cousine. Sie ist gut zehn Jahre jünger als ich und kommt allmählich in das Alter, in dem sie den Druck der ganz Jungen merkt. Mit ihrer Superfigur passt sie für Jeans, für Bikinimode und so etwas, nur für die Haute Couture ist sie nicht klapprig genug. Seit einem Jahr gehört sie zu dem exklusiven Kreis der Models, die ein supertolles Label vertreten. Mit denen hat sie im letzten Monat einen Drei-Jahres-Vertrag abgeschlossen, der ihr ein paar Millionen einbringt. Deshalb wollte sie langsam aus dem kleinen Geschäft aussteigen. Sie ist eben ziemlich klug, obwohl ihr Männer schöne Frauen ja automatisch für dumm haltet.«

»Sind sie’s nicht?« Real lachte.

»Gina hat in ihrer Schule beim Abschluss sogar den Preis für Exzellenz in Mathematik bekommen. Dann wurde sie durch Zufall beim Skifahren von ›Régine‹ entdeckt und erhielt ein so großzügiges Angebot für ein paar Fotoaufnahmen, dass sie zugesagt hat. Aus Spaß. Na, und nachdem erst einmal Stylistin und Visagistin sie für den Topfotografen Michel Comte zurechtgemacht hatten und er ihr den knappsten aller Minibikinis anzog, gehörte sie sofort zur Weltliga!«

»Da muss mir was entgangen sein. Für mich sehen die meisten Models gleich aus.«

»Blinder Macho!«

»Und wie bist du mit ihr verwandt?«

»Sie ist die Tochter meines Onkels, des Bruders meiner Mutter. Also ist sie immerhin eine Cousine ersten Grades. Sie wollte Mathe studieren und hat sich jetzt tatsächlich um einen Studienplatz beworben. Und aus Zeitvertreib arbeitete sie an verschiedenen Softwareprogrammen!«

»Chapeau! Damit kann sie langfristig mehr verdienen als mit Modeln.«

»Gut möglich. Aber ich habe sie überredet weiterzumachen, damit sie mir bei einer Recherche helfen kann. Diese Firma ›Régine-Models‹ ist eine der erfolgreichsten in Europa. Sie residiert in einem äußerst eleganten Haus in der Rue Duphot, das irgendein russischer Milliardär vor ein paar Jahren gekauft hat, der sich dann – weiß der Teufel, warum – noch mit einigen Millionen an ›Régine-Models‹ beteiligt hat.«

»Na, ist doch klar, warum!«

»Warum?«

»Margaux, so naiv kannst du doch nicht sein! Wegen der Mädchen.« Jean-Marc sah sie erstaunt an.

»Ich weiß nicht. Das ist eine zu einfältige Erklärung. Er selbst ist dort nämlich nie aufgetaucht. Aber viele andere Russen. Sie haben die obere Etage hermetisch abgeschottet. Einige der Chambres de bonne unter dem Dach haben sie sogar als Quartier für ihre Sicherheitsleute ausgebaut.«

»Hast du das selbst gesehen?«

»Gina hat mir davon erzählt.«

»War wenigstens sie da oben?« Jean-Marc schob mit dem Mittelfinger eine neue Zigarette von unten aus der Schachtel.

»Nein, aber ihr Freund Michail arbeitet da oben.« Margaux ärgerte sich über seine penetranten Fragen.

Jean-Marc schnippte lächelnd das Feuerzeug an, nahm einen langen Zug und blickte abwartend zu Margaux.

»Er hat auf Ginas Kopfkissen eine ganze Reihe von Andeutungen gemacht, die sie zumindest interessierten. Offenbar ist in der vierten Etage ein riesiges Computercenter installiert worden, mit dem die Geschäfte des russischen oder vielmehr georgischen Hausbesitzers gelenkt werden, und zwar nicht besonders legal. Und weil Gina weiß, wofür ich mich interessiere, hat sie mir davon erzählt, so nach dem Motto, da könnte eine Geschichte für dich drin sein.«

»Was verstehst du darunter?«

»Das weißt du genau. Aber was habe ich Idiotin gemacht? Ich habe sie gebeten, statt im nächsten Semester mit dem Studium anzufangen, noch ein paar Monate in ihrem Job weiterzumachen. Und dann habe ich sie auch noch auf Michail gehetzt, obwohl der offensichtlich ein Schlawiner ist und nicht nur mit ihr ins Bett geht.«

»Und wie willst du daraus eine Story machen? Du kannst doch nix beweisen. Noch nicht einmal, dass deiner Cousine was passiert ist. Sind Models nicht dauern unterwegs zu irgendwelchen Aufnahmen?«

»Ja, aber ich habe gestern noch mit ihr telefoniert. Sie war abends mit Michail verabredet und wollte sich heute zum Frühstück mit mir im ›Café de Flore‹ treffen. Wir waren fest verabredet. Und sie war ganz aufgeregt, denn sie hatte etwas ›unglaublich Spannendes‹ über diesen merkwürdigen Chef des Unternehmens rausgefunden.«

»Hast du mal versucht, sie anzurufen?«

»Klar. Gestern Abend und immer wieder. Heute Morgen bin ich dann ganz früh bei ihr vorbeigefahren. Da erst habe ich von dem Brand auf ihrem Kahn erfahren! Irgendetwas muss passiert sein. Sie hat einen süßen portugiesischen Wasserhund, wie ihn viele jetzt haben, nachdem Ted Kennedy den Obama-Kindern so einen geschenkt hat.«

Jean-Marc spitzte die Lippen und sagte in zuckersüßem Tonfall: »Wie süß!« Dann machte er eine betont ernste Miene: »Ich hasse Frauen mit Kötern.«

»Wieso?«

»Das Vieh als Ersatz!«

»Wahrscheinlich hat dir mal eine Frau mit Hund einen Korb gegeben wegen deines fiesen Tabakgeschmacks. Und jetzt sollen die süßen Tierchen an allem schuld sein. Gina hat Pedro nur dann allein gelassen …«

»Pedro?«

»So heißt ihr Hund.«

Jean-Marc prustete verächtlich: »Ich sagte doch: Ersatz!«

»Sie hat ihn nur dann allein im Kahn gelassen, wenn sie wusste, dass sie bald zurückkommt. Und die Police judiciaire hat einen verkohlten Hundekadaver gefunden.«

»Woher weißt du das?«

»Der Fluss fällt in die Zuständigkeit von Untersuchungsrichter Jacques Ricou.«

»Ah!«

»Was … ah?«

Jean-Marc hüstelte, nahm die Zigarette so vorsichtig aus dem Mund, dass die lange Asche nicht herunterfiel, und sagte: »Wie steht es denn so mit euch?«

»Mal so, mal so.«

»Und jetzt?«

»Eher so!«, Margaux lächelte.

Wenn Jacques nicht ein so schwieriger Einzelgänger wäre, hätten sie vielleicht geheiratet. Na ja, vielleicht auch nicht. Er war ihr aufgefallen, als er aus Nizza als Untersuchungsrichter nach Créteil im Osten von Paris versetzt worden war und gleich einen Fall, in dem es um politische Korruption ging, mit ungewohnter Verve anging. Damals schrieb sie einen Artikel über den »unerbittlichen« Richter Jacques Ricou. Der war wiederum von der »unerbittlichen« Journalistin Margaux fasziniert, und in den ersten Wochen ihrer Beziehung wurde der Begriff »unerbittlich« zu so etwas wie einem Codewort. Sie verabredeten sich zum Beispiel mittags zu einem »unerbittlichen« Treffen in ihrer Wohnung. Jacques war damals noch mit Jacqueline verheiratet, doch ihre Ehe bröckelte bereits. Sie sei eine »high maintenance woman«, klagte Jacques über seine Frau.

Und als diese Frau eines Tages vor Wut über ihren Mann, der für ihre Ansprüche nicht genug verdiente, eine Flasche Champagner nach ihm warf, aber nicht traf, packte er ein paar Sachen in der ehelichen Wohnung ein und bei Margaux wieder aus.

Noch nie war Margaux so glücklich gewesen.

Doch schon nach drei Monaten zog Jacques, für sie überraschend, in eine eigene Wohnung in Belleville.

Er brauche seine Unabhängigkeit, sagte er.

Sie fühlte sich verletzt und strafte ihn mit einer Affäre.

Seitdem ging es mal so und mal so.

»Verdammt!« Die Asche fiel auf die Hose von Jean-Marc. Er legte die Zigarette ab, stand auf und klopfte die Hose sauber. Dann ging er zum Fenster, drehte sich um und sah Margaux an. Sie sah gut aus. Er beneidete den Untersuchungsrichter, aber dann sagte er sich, sie mag ja keine Tabakküsse, und schmunzelte.

»Ich frage dich noch einmal: Wie willst du daraus eine gute Geschichte machen? Du weißt nichts, außer dass der Kahn abgebrannt ist.«

»Und dass es Brandstiftung war, dass der Hund tot ist und ein schönes Model verschwunden. Wenn du klug bist, gibst du mir sogar Platz für ein schönes Foto.«

»Pirelli!«

»Wenn es sein muss!«

»Und ob!«

»Dafür musst du erst einmal die Rechte bekommen.«

»Das klären wir hinterher!«

Hinterher klärte der Chefredakteur immer dann die Abdruckrechte, wenn er fürchtete, sie nicht oder aber nur sehr teuer erhalten zu können. War das Foto erst einmal erschienen, dann war er groß darin, sich herauszureden. Und zahlte oft nur einen Bruchteil der geforderten Summe.

»Wie auch immer«, sagte Margaux und erklärte ihm, wie sie aus den wenigen Fakten eine Titelstory basteln würde. »Ich rufe die Agentur an und kläre Ginas Termine, dann erkundige ich mich nach Michail. Da ich über ihn sicher keine Auskunft erhalten werde, kann ich, ohne zu lügen, behaupten, ihr russischer Freund sei auch verschwunden. Dann versuche ich, den Chef des Unternehmens zu sprechen, wo auch immer der sich aufhält. Und wenn ich ihn in Georgien anrufen muss! Was er sagt, werde ich entsprechend verpacken. Er wird natürlich alles leugnen. Oder gar nicht mit mir sprechen. Also kann ich schreiben, dass der wohl Dreck am Stecken hat und ein schlechtes Gewissen. Das ist eine Meinung und keine Tatsachenbehauptung. Dagegen kann er nicht klagen. Die Geschichte stellen wir heute Abend nach Redaktionsschluss in unsere Online-Ausgabe, und schon werden wir morgen früh in jeder Rundfunksendung zitiert, und das Blatt verkauft sich endlich mal wieder gut.« Sie holte tief Luft. »Und ich werde vielleicht irgendeinen Hinweis auf Gina bekommen.«

Der Mann aus Tiflis

Wolod hörte es sofort. Wenn die Stimme des Chefs in ein monotones Flüstern überging, dann war Vorsicht geboten. Es drohte Gefahr.

»Warum habt ihr Michail noch nicht erwischt?«

Wolod hatte ihm doch erklärt, dass es nur eine Frage von Stunden sein könnte, bis sie Michail fänden. Aber der Prinz hatte die Frage wiederholt und schwieg jetzt. Wolod hörte nicht das kleinste Geräusch durchs Telefon. Er fühlte sich unwohl. Er konnte doch nicht seinerseits in Schweigen verfallen. Aber was sollte er sagen? Sich wiederholen? Er holte hörbar tief Luft und sagte: »Spätestens morgen früh haben wir ihn.«

»Und wenn nicht?«

Wenn nicht? Was sollte er darauf antworten? Wenn nicht, dann eben nicht. Dann eben ein bisschen später.

»Ich habe vier Mann auf ihn angesetzt. Und ich selber tue nichts anderes, als die Suche zu koordinieren. Ich kenne Michail in- und auswendig! Wir werden ihn fassen.«

»Hoffentlich. Die Sache muss schnell erledigt werden. Denn so, wie die Geschichte mit dem Model gelaufen ist, darf es nicht weitergehen. Wir wissen, dass es ein Leck bei uns gibt, das wir dringend stopfen müssen, ohne dass die französische Öffentlichkeit aufmerksam wird. Ist dir das klar?«

Er duzte Wolod wie all seine Mitarbeiter. Der Prinz und seine Sklaven.

Wolod sagte, es sei ihm klar.

»Du musst Michail aus dem Verkehr ziehen, bevor er mehr Schaden anrichten kann!«

Wolod zuckte zusammen. Was wusste der Chef?

»Noch mehr Schaden?«

»Stell dich nicht dumm! Er ist doch auch hinter dem Model her, das künftig zum Gesicht dieses neuen Parfums werden soll. Von Talbot.«

Dann hörte Wolod nur noch ein Tuten aus dem Telefon. Der Prinz hatte aufgelegt.

Wolod sackte auf seinem Stuhl zusammen. War der Chef jetzt auch ins Parfumgeschäft eingestiegen?

Er wusste, warum Michail verschwunden war. Aber das konnte er dem Prinzen nicht sagen. Jahrelang war er dem reichen Mann aus Georgien treu ergeben gewesen. Der hatte ihn, den jungen russischen Soldaten, aus den Wirren der Kaukasuskriege mit einem großzügigen Angebot herausgelockt. Er wurde sein Leibwächter. Manchmal auch seine Vertrauensperson, die zu allem bereit war. Und das hieß nicht nur, Kleinigkeiten zu erledigen, wie dem georgischen Präsidenten einen Koffer Bargeld zu überbringen. Das hieß auch, seine besonderen Fähigkeiten anzuwenden. Wenn es sein musste. Wolod tat, was ihm befohlen wurde. Inzwischen seit gut zehn Jahren. Aber nachdem der Prinz ihn nach Frankreich geholt hatte, schlichen sich wie ein langsam wirkendes Gift Zweifel in Wolods Herz. Und als müsste er sich vor sich selbst rechtfertigen, stellte er den Prinzen infrage. Wer war er schon? Ein armer reicher Kerl. Ohne Freunde oder Freuden. Ein undurchschaubarer Einzelgänger. Der ihm ein mageres Gehalt zahlte für das, was er tat. Und ihn auch mal hängen ließ, um sich selbst zu retten.

Taverne Henri IV

Nach ihrem Gespräch mit dem Chef der Flussfeuerwehr am Seineufer stiegen Jacques und Jean Mahon die steilen Stufen zum Pont Neuf hoch. Eine Gruppe spanischer Touristen zog auf der alten Brücke lärmend an ihnen vorbei und drängte sie auf die Straße. Die Mittagssonne schien heiß, Jacques schwitzte so, dass er seine Jacke auszog und über den Arm hängte. Er nahm die Brieftasche heraus, weil er befürchtete, sie könnte herausfallen, steckte sie in die rechte Hosentasche und das Mobilfone in die Brusttasche seines Hemdes, das am Rücken schon ein bisschen nass war. Als sie auf der Höhe der Statue des hoch zu Ross sitzenden Henri IV in den Quai des Orfèvres einbiegen wollten, sah Jacques, dass ein paar Schritte weiter auf der gegenüberliegenden Seite der Straße zwei Stühle an einem kleinen Tisch vor der »Taverne Henri IV« frei waren.

»Wollen wir nicht eben eine Tartine essen?«

Jean Mahon zögerte nur kurz, schaute auf die Uhr und stimmte zu. Warum nicht. Gleichzeitig zogen sie ihre Telefone aus den Taschen und meldeten sich in ihren Büros.

Jacques erreichte Martine, seine Gerichtsprotokollantin, auf dem Weg in die Kantine.

»War was Wichtiges?«, fragte er.

»Nicht wirklich. Betonmarie will dich sehen. Aber das hat Zeit bis heute Nachmittag.«

Betonmarie war der Spitzname für seine Chefin, die Gerichtspräsidentin Marie Gastaud. Immer noch ging er mit gemischten Gefühlen in ihr Büro, wenn sie ihn zu sich rief. Sie wirkte mit ihrer Betonfrisur und den langweiligen Seidenkleidern wie die Madame eines erfolgreichen Bourgeois. Aber Jacques schätzte ihre Standfestigkeit. Marie Gastaud zeigte sich gegenüber jeder Hierarchie, selbst gegenüber dem Justizministerium, unabhängig und hielt ihre schützende Hand über den, ihrer Meinung nach, manchmal schwer erträglichen Untersuchungsrichter Jacques Ricou.

»Wann kommst du ins Büro?«, fragte Martine.

»In ’ner halben Stunde. Wir machen nur kurz ein Päuschen in der Taverne.«

Martine lachte: »Da gibt es die besten Tartines von Paris! Und ich vermute, du isst eines mit Cornichons?« Sie kannte Jacques’ Vorlieben, schließlich hatte sie ihn schon häufig an Wochenenden oder in langen Nächten, in denen sie ohne Pause an einem Fall arbeiteten, mit Sandwiches versorgt. Jacques ging auf ihre Anspielung nicht ein, sondern bat sie, sobald sie wieder am Schreibtisch säße, im Internet nach möglichen Informationen über das verschwundene Modell Gina zu suchen. Welche Agentur sie vermittelte, was die Presse über sie schrieb, ja auch die »presse people« genannten Klatschblätter. Zu den »People« – in Frankreich heißen sie auch »Pipole« – gehören Menschen, die weniger wegen ihrer Leistungen als wegen ihres Auftretens, ihres Geldes, ihrer Exzentrik, ihres Sexlebens oder ihres blitzenden Busens in Klatschkolumnen abgebildet werden.

In den letzten Jahren hatte sich Martine zu einer erstaunlich findigen Internetrechercheurin entwickelt, sie wusste, wo sie in Community Sites, in Bloggs oder bei Twitter suchen musste. So fand sie manchmal mehr heraus, und das auch noch schneller als die Leute von Kommissar Jean Mahon. Sehr zu deren Ärger!

Die Mittagssonne schien heiß, aber die Markise über dem Tisch, an dem Jacques und der Kommissar saßen, warf ein wenig Schatten über die beiden Männer.

»Alors, Monsieur le Juge, eine Tartine mixte mit Cornichons de Dijon?«, fragte Philippe, der Wirt. Mixte bedeutete mit gekochtem Schinken und Gruyère, wobei Philippe Wert darauf legte, einen mindestens vierzehn Monate höhlengereiften Käse zu verwenden. Und das Cornichon de Dijon lebte von seiner leicht scharfen Würze. Ein Glas Wein? Einen Sauvignon blanc oder einen Cabernet franc von der Loire? Jacques schüttelte den Kopf, bat um ein Perrier, dem schloss sich Jean an. Gott, die Zeiten haben sich geändert, dachte der Kommissar. Als er anfing als junger Inspecteur, da trank man zu zweit mittags mindestens eine ganze Flasche Wein zum Essen. Vorher einen Aperitif, hinterher einen Digestif.

Ende der Leseprobe