3,49 €

Mehr erfahren.

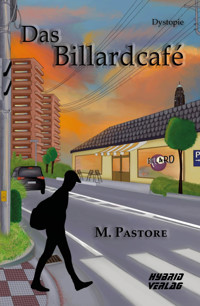

- Herausgeber: Hybrid Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Deutschland in naher Zukunft. Die Urbanisierung ist vollendet. Megastädte mit ihren Satelliten beherrschen das sonst fast unbewohnte Land. Abseits zur Schau gestellten Wohlstands verschwimmen Gesetz und Unterwelt, Polizisten und Ganoven, Freunde und Spione. Ein alter, unscheinbarer Mann gerät zwischen die Fronten eines Bandenkriegs und kann sich nur mit Glück und dem Versprechen, ein streng geheimes Paket zu schmuggeln, aus der Affäre ziehen. Was er nicht weiß: Das Paket beinhaltet Material von gewaltiger Brisanz – und ab sofort ist er nirgends mehr sicher.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

HYBRID VERLAG

Vollständige elektronische Ausgabe

06/2021

© by M. Pastore

© by Hybrid Verlag

Westring 1, 66424 Homburg

Umschlaggestaltung: © 2021 by Creativ Work Design,

Coverbild © 2021 by Jenny Siege, Weißenfels

Lektorat: Annette Böhler, Rudolf Strohmeyer

Korrektorat: Petra Schütze

Buchsatz: Rudolf Strohmeyer

Autorenfoto: Privat

Coverbild ›Planet Centronos‹

© 2019 by Creativ Work Design, Homburg

Coverbild ›Dangerous Person – Die Verdammten‹

© 2020 by Creativ Work Design, Homburg

Coverbild ›Homo Digitalis – Zwischen den Welten‹

© 2020 by Anna Lena Diel

ISBN 978-3-96741-101-0

www.hybridverlag.de

www.hybridverlagshop.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

Printed in Germany

M. Pastore

Das Billardcafé

Dystopie

Für Peter, Paul und Johannes

Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft.

George Bernhard Shaw

1. Das Café

2. Der Tresor

3. Anita

4. Der Nachbar

5. Holzleitner

6. Die Jagd beginnt

7. Das einsame Gasthaus

8. Der Treffpunkt

9. Alte Bekannte

10. Zustellung

11. Der gelbe Nebel

12. Versteckspiel

13. Noch einmal Billardcafé

14. Herr und Frau Schmieder

Danksagung

Der Autor

Mehr vom Autor

Hybrid Verlag …

»Das heißt aber eben nicht, dass es richtig ist, den ländlichen Raum weiterhin zu stärken. Die Jobs der Zukunft entstehen im Dienstleistungssektor, in der Forschung und Entwicklung, in der Digitalisierung. Und diese Unternehmen siedeln sich nun mal in größeren Städten an, nicht auf dem Land. Dass Politiker dennoch weiter den ländlichen Raum fördern wollen, gerade im Osten, halte ich für rückwärtsgewandt.

Ich rate dringend von einer Strategie ab, die den ländlichen Gebieten helfen soll.«

Reint E. Gropp

Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, 2019

Denken wir einfach ein paar Jahre weiter …

1. Das Café

Es war die Zeit zwischen Herbst und Winter, wenn der erste flüchtige Schnee vorüber, die Natur auf das Nahen der kalten Jahreszeit eingestellt ist. Der Winter aber lässt auf sich warten. Die Blätter sind gefallen, die Bäume kahl, die Felder, soweit noch fruchtbar, abgeerntet und die Gräser verdorrt.

Doch von alldem bemerkt man in der Stadt nichts. Es stören nur der kalte Wind, der durch die Häuserschluchten weht, und die unfreundliche Straßenbeleuchtung, ohne deren Gefunzel die Wege durch die steinerne Einöde in völliger Finsternis versinken würden. Die Sonne ficht schwere Kämpfe, um den in der Stadt allgegenwärtigen Dunst zu durchdringen, eine aussichtslose Schlacht des Heimatsterns gegen Nebel und Smog. Nur wenig über den Horizont steigend vermag das Licht des Gestirns selten genug zu den Gehwegen hinab zu gelangen. An den wenigen Stunden, zu denen sich Tageslicht erahnen lässt, bemerkt der Stadtmensch, dass das Jahr zu Ende geht.

Die letzten Novembertage bedrängten die Gemüter. Bei frostigen Temperaturen lag seit Tagen Dunst über der Metropole, als der unauffällige Mann seine Visite in der Innenstadt durch einen Kaffee beenden wollte und deshalb auf das Billardcafé am Hubertusplatz zusteuerte. Er hatte es nichtmit Bedacht gewählt, es war auf seinem Weg gelegen und die erste Möglichkeit, seit er diesen Entschluss gefasst hatte,ihn in die Tat umzusetzen. Die Zwielichtigkeit des Publikums in solchen Einrichtungen nahm mit hereinbrechender Dunkelheit erheblich zu. Um die daraus resultierenden — sagen wir — Einschränkungen wusste der Mann, doch meinte er, mit etwas Glück sollte die verbleibende Zeit für einen Kaffee reichen. Seine Gestalt zeigte absolut keine Auffälligkeit, mittlere Größe, schwächliche Statur, ein Allerweltsgesicht und auch Kleidung, die Tausend andere genauso trugen. Zu dieser Tageszeit machten sich die auswärtigen Handwerker, Dienstleister, Angestellten und sonstigenPendler von der Metropole aus auf ihren Heimweg. Mit ihren Autos, Lieferwagen, Pick-ups und Kleinlastern verstopften sie die Straßen, um in eine andere große Stadt heimzukehren, dort ihre Freunde zu treffen, ihre Familien zu sehen und zu übernachten. Für den innerstädtischen Verkehr benutzte man lieber die Straßenbahn. Im großen Gewühl, das da auf Straßen und Plätzen stattfand, konnte der unscheinbare Mann ganz unauffällig das Café aufsuchen. Die Anonymität, die die Stunde ihm bot, gab ihm die Sicherheit dazu. Die verspiegelte Glasfassade des erwählten Etablissements versprach einerseits einen interessanten Ausblick, andererseits aber auch Intimität durch fehlenden Einblick.

Als sich die Tür des Lokals hinter ihm schloss, wurde ihm schlagartig klar, dass der Name nicht zum Inventar und noch weniger zum Publikum passte. Das strenge Odeur von Männerschweiß und Spirituosen schlug ihm entgegen. Die verwegenen Gestalten, die den Gastraum bevölkerten, hielten inne, als er eintrat. Statt der bis eben noch lauten, hitzigen Debatte, breitete sich eisiges Schweigen im Café aus. Eine Rockerbande vielleicht, dachte er, und versuchte möglichst unbemerkt den Rückzug anzutreten, als ein untersetzter, vollbärtiger Mann ihm den Weg vertrat.

»Du kommst mir gerade recht«, sagte der Vollbart leise und schnappte den Ankömmling an der Jacke. Draußen auf der Straße hielten unterdessen einige Fahrzeuge an, deren Insassen sich in den Wagenkästen zu schaffen machten.

»Du willst doch gerade aufs Klo, nicht wahr?«, sagte der Untersetzte, während seine Leute dem Spiel mit dem unauffälligen Mann halb belustigt, halb interessiert zusahen und unter ihren Jacken nach irgendetwas suchten. Der Untersetzte ließ die Leute auf der Straße keine Sekunde aus den Augen, während er den Unauffälligen, den er nun mit beiden Händen an der Jacke gepackt hatte, immer weiter in den Raum hinein und auf die Tür zu schob, an der WC stand.

»Ich muss aber gar nicht auf die Toilette!«, versuchte der Unauffällige unsicher einen Protest. Doch der Untersetzte antwortete: »Glaub mir, du willst dort hin, denn du willst jetzt nicht mehr hier sein!«

Zwei kräftige Arme stemmten den unauffälligen Mann nach oben und verhalfen ihm zu einem kurzen Flug durch die Tür, die sich hinter ihm wieder schloss.

Er landete etwas unsanft an der gegenüberliegenden Wand des Toilettenganges, erhob sich kopfschüttelnd und hielt sich die linke Hüftseite. Aua, dachte er, denn er hatte sich, seit er in der Stadt wohnte, das Wundern über solch absonderliches Gebaren abgewöhnt. Man ging den alltäglichen Gewalttaten nach Möglichkeit aus dem Weg. Bisher war ihm das auch gelungen. Doch nichts dauert ewig, meinte er, es ist eine Frage der großen Zahl. Also: schnell weg.

Schon hielt er den Türknauf in der Hand, als heftiges Gebrüll und Gezeter im Gastraum anhoben.

Na gut, sagte er sich, vielleicht muss ich ja doch. Und er verzog sich auf eine Kabine in der Abteilung Herren. Nur Sekunden, nachdem er sich niedergelassen hatte, beglückwünschte er sich zu diesem Entschluss. Aus dem Gezeter entwickelte sich erheblicher Radau, der das Haus erschütterte, eine wilde Schießerei, minutenlanges Gedröhn von Pistolen und Gewehren, Glas splitterte, Holz krachte. Verwundeten blieb noch genug Zeit, ihrem Unglück Ausdruck zu verleihen, ehe ein Fangschuss sie endgültig niederstreckte. Beim Austragen von Meinungsverschiedenheiten mit solchen Mitteln hatte es sich eingebürgert, keine Verletzten zurückzulassen.

Der unauffällige Mann wertete das Geschehen als gewöhnliche Auseinandersetzung rivalisierender Banden, wie sie zur Tagesordnung gehörte, seit man es vorzog, die Menschen in den großen Städten zu konzentrieren. Das Land ringsum war leer. In Folge der Zwangsurbanisierung trat die Polizei die Kontrolle in etlichen Stadtteilen an bewaffnete Banden ab. Ungewollt zwar, niemand gab es zu, aber man richtete sich darauf ein. Die Besorgnis des unauffälligen Mannes ob des Lärms hielt sich in Grenzen, Unbeteiligte kamen in der Regel bei solchen Fehden nicht zu Schaden.

Das Interieur des Kabinetts, auf dem er sich befand, konnte mit viel Wohlwollen antik genannt werden. Es strahlte den morbiden Charme des 20. Jahrhunderts aus, leider roch es auch so. Als er eben den Seilzug am hoch oben aufgehängten Spülkasten zu betätigen versuchte, passierte — nichts.

Gut, sagte er sich, das ist zwar mit Sicherheit älter als ich, aber man kennt sich ja mit sowas noch aus. Er stieg auf den eilig herabgeklappten Toilettendeckel und wollte sich gerade der defekten Mechanik widmen, als die Tür der Herrentoilette mit gewaltiger Kraft aufgestoßen wurde. Drei oder vier Leute stürmten herein, brüllten herum, jagten einigeSalven durch die geschlossenen Türen, unter denen sie anschließend hindurch schielten, ob sich noch irgendein lebendiges Wesen verborgen hätte, und verschwanden genauso schnell, wie sie über die Kemenate hereingebrochen waren.

Der unauffällige Mann hatte sich an das wenig tragfähige Fallrohr des Spülkastens geklammert, als die Schüsse fielen, und die Füße angezogen. Das stellte sich als sehr zweckmäßig heraus, splitterte doch das Porzellan unter ihm und zerfiel, getroffen von einigen Schrotladungen, in tausend Teile. Er zeigte sich deutlich beeindruckt, als der Gewaltausbruch über ihn und das Keramik-Kabinett hereinbrach. Und in dem Moment, da er den Boden — oder besser: das Latrinenbecken — unter den Füßen verlor, hatte er mit seinem Leben abgeschlossen. Jetzt aber herrschte in der Kemenate wieder Ruhe, auch im restlichen Gebäude schwiegen die Schießeisen. Trotz schlotternder Knie, kaltem Schweiß und erhöhtem Puls fühlte er sich nun, als gäbe es noch eine Runde Leben geschenkt.

»Es war doch nicht das erste Mal …«, murmelte er, wohl um seine gewohnt abgebrühte Art zurückzugewinnen. Langsam traute er sich aus dem unbeabsichtigt gewählten Versteck hervor. Den Spülkasten wollte er nicht mehr reparieren, lag das zugehörige Becken ja nun in Scherben. Mit Verwunderung stellte er noch fest, dass er verabsäumt hatte, die Tür zu verriegeln. Auch in harten Zeiten sollte man an lieb gewordenen Gewohnheiten festhalten, um sich selbst zu bewahren, sagte er sich und trat in den Vorraum der Toilette, um sich die Hände zu waschen. Es plätscherte, seine Füße standen unversehens in einer großen Pfütze. Die Bande hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen, die den Raum noch trostloser erscheinen ließ, als er vorher schon ausgesehen hatte. Die antike Einrichtung lag zum großen Teil in Scherben. Nicht ohne vorher seinen hygienisch begrüßenswerten Vorsatz in die Tat umzusetzen, suchte und fand der Mann den Hauptabsperrschieber, um dem Wasser, das aus den zerschossenen Armaturen sprudelnd, zischend oder einfach so hervorquoll, Einhalt zu gebieten. Dann überlegte er kurz und entschied sich, nicht den Weg durch den Gastraum zu nehmen. Was, wenn die Gang das Lokal noch nicht verlassen hat? Noch bevor er sich suchend nach einer Alternative für den gewöhnlichen Ausgang umsehen konnte, ertönte aus dem Eingangsbereich des Kabinetts ein Klacken.

Im nämlichen Moment lag der Mann auf dem überschwemmten Fußboden, Gesicht nach unten, Hände hinterm Kopf. Nichts geschah. Vorsichtig versuchte er, sich umzusehen. Nichts, niemand. Er stützte sich hoch und schlug vor Wut über sich selbst mit der Faust auf den Fußboden. Das erwies sich als keine gute Idee, klatschte ihm doch die Dreckbrühe, die den Boden bedeckte, noch einmal ins Gesicht.

Mist! sagte er sich. Und: Reiß dich zusammen, was sollen die sagen, die es einen guten Monat nennen, wenn sie in den letzten vier Wochen von nur drei Überfällen betroffen waren? Er erhob sich und suchte nach der Ursache des Geräuschs. Er fand an der Schmalseite des Raums ein Fenster, nur angelehnt. Der Wind spielte mit dem Fensterflügel.

»Gewöhnliche Bedingungen angenommen hätte das eine ordentliche Tracht Prügel gesetzt«, sagte der Mann zu dem Fenster, »aber unter diesen Umständen? Lass mal sehen. Hm. Etwas eng, doch es sollte genügen, hindurchzuschlüpfen.« Er war nicht mehr der Jüngste. Ächzend und stöhnend wand er sich durch die Öffnung, zog den Fensterflügel heran, als er endlich draußen stand, und wollte durch den engen Hinterhof zur Straße. Den Weg dorthin versperrte jedoch ein sehr hoher Zaun.

»Eigentlich bin ich zu alt für den Mist«, murmelte er und wollte mit der Besteigung beginnen, als er draußen auf der Straße zwei Männer an ihrem Auto hantieren sah. Sie trugen schwarze Lederkluft wie die Rockerbande, mit der sie augenscheinlich gerade einen Konflikt ausgefochten hatten, die langen Mäntel offen, Lederhosen, hohe Stiefel. Auch an den anderen Fahrzeugen, die in der Seitenstraße neben dem Billardcafé standen, gingen ähnliche Typen um. Der Unauffällige blieb stocksteif stehen, den rechten Fuß auf der untersten Querstrebe des Zauns, wagte keine Bewegung und hoffte inständig, nicht wieder das Zittern zu beginnen. Die Zwei auf der Straße unterhielten sich miteinander über äußerst alltägliche Dinge, womit man das letzte Wochenende zugebracht hatte, über das Fastfood in den verschiedenen Stadtteilen, was sie heute noch vorhatten. Einer der beiden meinte mit Trauer in der Stimme, er müsse jetzt zur Schicht. In der Hand hielt er eine Schrotflinte, die er sauber in ein Tuch einschlug und vorsichtig im Kofferraum verstaute. Jetzt wendete er seinen Kopf, so dass ihm die Straßenlaterne in die Augen leuchtete, und der unscheinbare Mann, der sich die ganze Zeit im Halbdunkel des Hinterhofes nicht rührte, konnte ein feistes, knollennasiges Gesicht erkennen, mit Knopfäuglein und schmalem Mund.

Nach einer gefühlten Ewigkeit kletterte die Bande in die Autos und sittsam wie treusorgende Familienväter verließ sie den Platz.

Hier sollte der Unauffällige, der endlich wagte, sich zu regen, stutzig werden, er hätte viel Zeit gespart. Doch er stutzte nicht, er wunderte sich nur über dieses Gebaren der Gang. In Anbetracht der Beschwerlichkeit des Weges über den Zaun und der beiden Überwachungskameras daneben zwängte er sich zurück durch das Toilettenfenster und gedachte, den üblichen Ausgang zu nehmen. Immerhin, dieallgegenwärtigen Augen der Administration hatten ihn sicher auch beim Betreten des Lokals beobachtet, nun musste er eigentlich auf demselben Weg wieder hinaus. Sonst avancierte er bei den Sicherheitsbehörden postwendend zum Verdächtigen Nummer 1. Allerdings beabsichtigte er nicht, den Kameras aufschlussreiche Blicke auf seine Person zu erlauben, vielleicht gar eine Identifizierung zu ermöglichen. Der Überwachung ist genug, dachte er. Wo es wichtig wäre, wenn so eine Ledergang ein armes Schwein vermöbelt, weil es mit dem Einkaufswagen Flaschen aus dem Abfallsammelt oder einfach nur anders, dunkelhäutiger, kleiner, eingeschränkter ist, wird weggesehen, vom Rest entgeht den Kameras nichts. Da machen wir uns lieber unsichtbar.

Der Gastraum bot einen erschütternden Anblick. Über der Szene lag Nebel, der Geruch von Schießpulver hatte den üblichen Kneipenmief verdrängt. Die Angreifer schienen etwas gesucht zu haben, die Innereien durchsuchter Taschen, zerrissene Jacken, Scherben und zerstörtes Mobiliar bedeckten den Boden zwischen einem Dutzend Toten. Zumindest bewegten sich die Körper aktuell nicht. Überall Blut, der Inhalt zerschmetterter Schädel und abgetrennte Gliedmaßen. Als der Unscheinbare durch die Tür kam, kopfschüttelnd das Schlachtfeld betrachtete, wurde ihm klar, weshalb das Schlacht heißt. Der Anblick konnte nicht wirklich erschüttern, so etwas bekam man drei Mal täglich von allen Medien serviert, war aber durchaus geeignet, unseren Mann emotional zu berühren.

»Aber live ist dann doch was anderes«, brummte er. Vorsichtig, die Blutlachen meidend, denn die machten verräterische Flecken auf seinen ohnehin nassen Kleidern, tastete er sich in den Gastraum und fiel fast über einen, den er für tot hielt. Dessen blutleere Hand griff nach seinem Fuß und klammerte sich fest. Der Unscheinbare schrak heftig zusammen, und es brauchte einige Momente, bis er wieder klar denken konnte. Alles normal, Tote zucken manchmal noch, sagte er sich, und Halbtote sowieso. Trotzdem sah er nach, wer seinen Fuß umklammert hielt. Vor ein paar Minuten noch, in wesentlich besserer Verfassung, hatte ihn derselbe auf die Toilette geschickt. Jetzt lag er wohl in seinen letzten Zügen. Er flüsterte etwas, was der Unscheinbare zunächst nicht verstand, doch dann, als er sich tief zu ihm niederbeugte, formten sich Worte. »Holzleitner. Wiesbaden. Kein anderer.« Das wiederholte der Sterbende mehrfach, und der Unscheinbare sprach es schließlich nach. Der andere nickte kaum merklich. Der Ganove, der da zu seinen Füßen starb, kam dem unscheinbaren Mann auf irgendeine Weise bekannt vor. Vielleicht ein Helfer in unangenehmer Situation, so sein Gefühl, mit dem Bart freilich nicht zu erkennen. Moment, da war doch mal dieser Einsatz mit dem bulligen Techniker, der aussah wie: Hilft Gewalt nicht, hilft mehr Gewalt! Der dann aber ein paar Wunderdinge auf der Steuerplatine zusammengelötet hat … Wie kommt der in solche Gesellschaft?

Näher darüber nachzudenken verbot er sich. Er wollte schnell weg aus diesem Schlachthaus, doch der andere bedeutete ihm, unbedingt das Schießeisen mitzunehmen, das neben ihm lag. »Brauchst du, Fred!«, hauchte er dazu und der Unscheinbare nahm es, die Munition dazu und wollte es in seiner Jacke verwahren. Da bemerkte er, dass dort etwas steckte, was da nicht hingehörte. Schluss, dachte er bei sich. Ich muss hier weg, und zwar zügig, ehe noch mehr passiert.

Seine Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen rannte er, so schnell er konnte, aus dem Billardcafé. Erst als das Zwielicht der Straßenbeleuchtung und die Masse der unzähligen Passanten ihn verschlungen hatten, verlangsamte er seinen Schritt.

Zu dieser Tageszeit verstopften jene Handwerker, Dienstleister, Angestellte und sonstige Pendler mit ihren Autos, Lieferwagen, Pick-ups und Kleinlastern die Straßen, die in die Metropole heimzukehren gedachten, um dort ihre Freunde zu treffen, ihre Familien zu sehen und zu übernachten. Die hektische Betriebsamkeit, die sie auslösten und bei der keine Person wirklich auszumachen war, auch für die hochgerüsteten und allgegenwärtigen Überwachungskameras nicht, kam ihm gerade recht. Die Anonymität, die die Stunde ihm bot, gab ihm wieder Sicherheit. Ohne Regung, ohne jedes ungewöhnliche Gebaren tauchte er unter. Und er war nun wieder der unscheinbare Mann, der in der Masse niemandem auffiel.

2. Der Tresor

Der unauffällige Mann, nennen wir ihn Fred Lichtenberger, denn er ist zur Hauptperson unserer Geschichte geworden und muss deshalb einen Namen tragen, Fred also, inzwischen in der völlig überfüllten Feierabend-Straßenbahn, tastete verstohlen nach der Innentasche seiner Jacke. Was hatte ihm der inzwischen wohl tote Rocker da in das Sakko befördert, ehe er ihn in die Toilette verfrachtete? Es fühlte sich an wie ein kleines Lederetui, eine Brieftasche vielleicht. Was mochte es verbergen? Was besaß solche Wichtigkeit, dass er es lieber einem Wildfremden anvertraute, statt es bei sich zu behalten? Fred verspürte keinerlei Interesse, weder an dem Rocker noch an dessen Etui. Er wollte es auf dem Polizeirevier abgeben, doch vorher gedachte er, daheim den Inhalt zu inspizieren. Die Öffentlichkeit schien ihm dazu nicht der geeignete Ort.

Im Umgang mit Boten verfielen die Sicherheitskräfte mitunter in altrömische Traditionen, deshalb sollte man besser wissen, was man da hinbrachte.

Fred Lichtenberger wohnte, wie die meisten Umsiedler aus den Dörfern, in einem der Neubau-Stadtteile. Viel Beton, viel Asphalt, etwas Sand. Bäume und Sträucher vergaß man, wie auch Grünanlagen. Als diese Satellitenstädte entstanden waren, galt Grün als potenziell gefährlich. Das relativierte sich zwar, aber eventuell mögliche Pflanzungen blieben auch weiterhin aus. Den Platz zwischen den Betonbauten füllten Straßen, gerade so in die Schluchten eingepasst und an die dicht gedrängt aufgereihten Betonklötze grenzend. Das jeden Technokraten mit Euphorie erfüllende Stadtbild: Quadratisch, praktisch und schlecht. Die Phalanx der Schnarch-Silos wurde nur unterbrochen von vereinzelten Supermärkten oder Tankstellen, ansonsten herrschte Einheitsgrau. Verständlicherweise zeigten sich speziell die Dorfleute mit dieser Situation unzufrieden, doch kaum einer konnte oder wollte in einen weniger betonierten Stadtteil umsiedeln. Dort wurden die Wohnungen entweder nicht frei vergeben oder die Gegenden galten einfach als zu gefährlich. Die grauen Satellitenstädte jedoch mieden die andernorts Terror verbreitenden Gangs, zwischen dem Beton war nichts zu holen, lauter alte Leute …

Die Stadt hatte ihr Gesicht verändert. Im Zentrum die barocke Pracht vergangener Jahrhunderte, von Touristen überschwemmt, die in Massen an den Schokoladenseiten entlang gekarrt wurden und um keinen Preis ihren Weg verlassen durften. Die Innenstadt, zum Museum vergangenen Prunks verkommen, wirkte schön, aber unberührbar und tot. Die aus späteren Stilepochen stammenden Bauten des Stadtzentrums beherbergten die Provinzfürsten mit ihren Ministerien und Ämtern und Verwaltungen, für Besucher tabu, solange sie kein Anliegen nachweisen konnten. Behördengänge arteten so zu einer recht aufreibenden Beschäftigung aus.

Rings um Barockausstellung und verbotene Stadt breiteten sich die sogenannten sicheren Viertel aus mit ihren Villen, Einkaufstempeln, prachtvollen Mietshäusern, den bunten Lichtern und schreiender Reklame. Den Raum zwischen den trostlosen Satellitenstädten an der Stadtgrenze und den Vierteln der oberen Zehntausend füllten die heruntergekommenen Jugendstilbauten früherer Vorstädte. Dort kamen jene unter, deren Barschaft sich nicht in Millionen und nicht in Tausenden maß, meist, wenn das Monatsende nahte, nicht einmal in Hunderten. Hier litten jene, die den Reichtum der Stadt mit ihren Händen erarbeiteten, unter den Banden, die die Vorstädte beherrschten und für dubiose Geschäfte nutzten. Diese Viertel betretend, begab der Besucher sich in Gefahr für Leib und Leben. Zwischen Gründerzeit und Jugendstil trugen verfeindete Gangs am helllichten Tag ihre Fehden aus.

Freds Wohnsilo gehörte zu den ganz entlegenen. Seine Straßenbahnhaltestelle nannten jene, die sie benutzten,Endstation Sehnsucht, ohne je mit Tennessee Williams inKontakt getreten zu sein. Die Endstation begründete ganzsachlich die Gleisschleife, die jede Bahn unausweichlich von hier zurück ins Stadtzentrum führte. Die Sehnsuchtbeschrieb das Gefühl der Menschen, die diese Station benutzten, im Angesicht des Grau ringsum und ihrer Erinnerung an den eigenen Hof, das Kleinvieh, den Garten …Die Lautsprecherstimme in der Elektrischen aber tönte: »Siedlung Südost«, wenn die Gleisschleife in Sicht kam.

Fred verspürte bei dieser Durchsage noch immer keine Lust, als Model über die Monitore der Behörden zu laufen. Er kannte das Überwachungssystem, für die Straßenbahn hatte er es selbst entworfen. Offenbar recht zukunftssicher, denn dieses System versah noch immer unverändert in den Verkehrsmitteln seinen Dienst. Fred kannte die Schwachstellen und Tot-Zonen, in denen man sich unbeobachtet bewegen konnte. Als er jetzt gemeinsam mit denvier letzten Passagieren den Wagen verließ, verbarg er sich hinter einem groß gewachsenen und zudem recht voluminösen älteren Herrn vor den neugierigen Kameraaugen, die sich, recht lieblos in die Betonwüste gepappt, leicht umgehen ließen. Obwohl das System hier draußen weit nach seiner Zeit entstand, stellte es keine Ansprüche und ließ sich leicht austricksen. Zumindest für Fred, der unbeobachtet über die menschenleeren Wege zu seiner Wohnung fand.

So saß er bald an seinem Schreibtisch und legte das lederne Etwas vor sich auf die Tischplatte, zelebrierte das Öffnen wie eine magische Handlung und fiel in maßloses Erstaunen. Vor ihm lag eine Brieftasche und diese enthielt einige –zig Tausend in bar. Dann fiel noch etwas Kleines, Unscheinbares aus dem Behältnis, sonst war nichts darin. Das Kleine erwies sich als eine Art Futteral aus Metall. Freds Neugier weckte die Feststellung, dass er es nicht so einfach öffnen konnte. Ein Mechanismus ähnlich einem Zahlenschloss sicherte den Inhalt der Blechdose. Fred holte sich eine Lupe und untersuchte das Objekt. Die Symbole, die man durch das Verdrehen winziger Rädchen in drei Fenstern sichtbar machen konnte, präsentierten sich unterschiedlich verschmutzt. Er zählte fünfzehn verschiedene Zeichen in jedem Fenster, und in den ersten beiden Öffnungen fand er jeweils ein derart verdrecktes Bild, dass es gewiss sehr lange offen gelegen hatte. Im dritten Fenster entdeckte er zwei. Nun gut, sagte er sich, dann eben zwei Möglichkeiten, besser als 3375 Varianten. Fred wollte die Lupe gerade weglegen, als ihm noch etwas ins Auge fiel. Ein dünnes, ohne Vergrößerungsglas nicht erkennbares Fädchen, haarfein, schlang sich um die Schachtel. Der Inhalt der Dose schien wertvoll zu sein, sonst hätte man sich nicht solche Mühe gegeben, ein derartiges Siegel anzubringen. Vorsichtig löste er das Fädchen, machte sich eine Skizze, um das Siegel auch richtig wieder anbringen zu können, ehe er es entfernte. Problemlos fand er die richtige Stellung des dritten Rädchens und öffnete den kleinen Safe.

Ihm fiel eine Speicherkarte in die Hände, in feines Papier eingepackt. Fred konnte der Versuchung nicht widerstehen, fuhr seinen Rechner hoch (na typisch, WLAN funktioniert mal wieder nicht!), und — zögerte. Was immer er auf der Karte fände, es war nicht für ihn bestimmt. Seine Funktion beschränkte sich auf den Transport. Doch den Drogenkurier erwartet die gleiche Strafe wie den Dealer, und wenn das hier brisantes Material enthält, dann steht der Überbringer genauso an der Wand wie der Adressat. Inzwischen herrschten raue Sitten. Im entvölkerten Land außerhalb der Städte geschahen Dinge, von denen keiner erfuhr, unentdeckt bis zum jüngsten Tag. Besser, man weiß, worauf man sich einlässt. Die andere Gang hatte etwas gesucht, und dabei handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um diesen Chip, den ihm das bärtige Elektronikgenie schon auf dem Weg zur Toilette untergejubelt hatte. Das kleine Ding barg demnach wertvolle Informationen, die er sichern sollte, damit sie nicht in den Mühlen der Administration verschwänden oder dem Ge-, besser Missbrauch zum Nachteil der einfachen Leute anheimfielen. Andererseits: Der Lauscher an der Wand … Und diese bittere Erfahrung hatte er machen müssen, als ein paar fehlgeleitete Mails bei ihm landeten, nachdem seine Frau ihn verlassen hatte. Lump und Mistkerl gehörten noch zu den schwächeren Bezeichnungen, mit denen man ihn dort bedachte, ohne ihn zu kennen.

Ganz oder gar nicht, sagte sich Fred nach langem Überlegen. Das Problem des geöffneten Safes ist viel größer als jenes des Lesens der Daten und er steckte den Chip in den Kartenleser. Jede Menge Textdateien mit Kreditkartenabrechnungen, Gästelisten von irgendwelchen Hotels und ähnlicher Pfeffer. Man musste schon zum schwer eingeweihten Personenkreis gehören, um damit etwas anfangen zu können. Mehr zeigte sein Discoverer nicht an. Immerhin offenbarte er 125 Gigabyte beschriebenen Speicherplatz, der Pfeffer nahm jedoch höchstens eines ein, wenn überhaupt. Hier sollte man noch etwas Verborgenes und zudem sehr Großes finden können, sagte sich Fred. Der Jagdinstinkt des Ingenieurs erwachte. Er konnte zwar nie von sich behaupten, über Spezialkenntnisse auf diesem Gebiet zu verfügen, doch Datenmanagement berührte sein Fach etwas intensiver als nur peripher. Gut, zu seiner Arbeit, solange er sie noch verrichten durfte, gehörte nun einmal das Programmieren von Sicherheitseinrichtungen, Schließanlagen, Videoüberwachungen und was dergleichen mehr seine Firma fabrizierte. Und ja, es gab eine Zeit, da hackte er sich in verschiedene Hochsicherheitsnetze ein, um beispielsweise einen Gesetzentwurf vorab zu veröffentlichen. Das zog damals gewaltige Kreise, doch nie fand man eine Verbindung zu ihm. Mit dem erzwungenen Einzug in diesen Betonbunker ließ er die Spielchen bleiben und kam etwas aus der Übung. Aber so richtig Spezialist im Finden verborgener Daten?

Fred wollte es wissen. Er begann nach den maskierten Daten zu suchen. Es ist besser, man kennt Freund und Feind, wenn man in so etwas hineinrutscht, sagte er sich. Und schon zehn Minuten später standen die verborgenen Informationen vor ihm auf dem Bildschirm. Er verglich das Datenvolumen, er hatte alles gefunden. Hm, dachte er, das war aber einfach. Vielleicht gelang ihm auch nur ein Glücksgriff und er fing mit der richtigen Methode an. Später wird man ihm sagen, dass die Routine, die er wählte, das Schiffsgeschütz unter den Decodier-Engines ist und alles, was lateinische Buchstaben verwendet, in unter dreißig Minuten knackt. Und man wird ihn fragen, woher die Routine denn stamme, worauf er weitere Konversation verweigern würde. Er hatte die Software beim Geheimdienst erworben, freilich ohne zuvor dessen Einverständnis zu erwirken, gehackt wie einiges andere auch. Dass die Wahl ausgerechnet auf diese fiel — Zufall.

Egal, die Dateien lagen geöffnet und decodiert auf seinem Rechner. Und sie sagten ihm nichts. Es wirkte wie Baupläne von Spezialmaschinen und Schaltpläne oder Ätzmasken für Schaltkreise und Platinen, weiß der Geier, wofür das dienen sollte. Eines aber konnte er erkennen: Hier ging es nicht um gewöhnliche Halbleiter mit Strukturen im Nanometerbereich. Das Raster war kleiner als ein Femtometer. Er sah sich nicht in der Lage, die hier geplante Miniaturisierung genau zu spezifizieren, aber hier sollten offensichtlich einzelne Elementarladungen Schaltvorgänge auslösen, und das bedeutete, er hielt die Planung eines Quantencomputers und Projektunterlagen für dessen Fertigung in der Hand. Und wenn es sich um das handelte, wofür er es hielt, dann ging es bei diesem Spiel, in dem er nun ohne eigenes Zutun steckte, um Spionage, Industriespionage günstigenfalls. Da aber der allgegenwärtige Überwachungsapparat ebenso vehementes Interesse an dieser Technik zeigen dürfte, konnte man sich auch wesentlich gefährlichere Auftraggeber denken. Fred wusste, dass militärische und geheimdienstliche Stellen die Forschungen zu solchen Hochleistungsrechnern finanzierten; die Ergebnisse konnte man vielleicht geheim halten, die Geldgeber nicht.

Um unseren Helden wider Willen besser zu verstehen, müssen wir an dieser Stelle über das etwas gestörte Verhältnis von Fred Lichtenberger zur Administration sprechen. Diese atmosphärische Störung hängt mit dem Begriff der Bereinigung zusammen, oder besser mit dem, was diese Bereinigung für Fred an Konsequenzen brachte. Dieses so harmlos benannte Gesetz fußte auf verschiedenen Motiven und Zielen, die Administration führte Gründe an, auf die wir später ob ihrer einschneidenden Konsequenzen noch eingehen werden.