Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

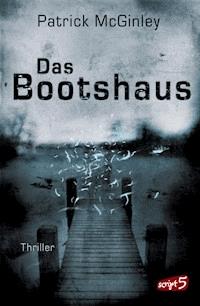

- Herausgeber: script5

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Horror der Extraklasse! Der Mystery-Thriller von Patrick McGinley bietet Lesern ab 16 Jahren schaurige Unterhaltung und unheimlichen Nervenkitzel. Alma verbringt ihren Urlaub auf dem Land, sie will ausspannen, abschalten, vergessen. Doch was als märchenhafter Sommer beginnt, entwickelt sich zu einem beklemmenden Albtraum. Eines Nachts wird Alma an das Bootshaus am nahe gelegenen See gelockt – ein unheimlicher Ort, an dem vergangenes Jahr eine junge Frau tot aufgefunden wurde. Alma will fliehen, doch die Tür zum Bootshaus ist verriegelt. Und da taucht sie aus dem dunklen Wasser auf: die Leiche der Verstorbenen. Bleich und hohläugig kommt sie auf Alma zu und drückt ihr einen kalten Kuss auf die Lippen. Als Alma aus ihrer Ohnmacht erwacht, spürt sie eine Veränderung. Etwas hat von ihr Besitz ergriffen. Der Geist der Verstorbenen, der nach Rache verlangt ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Steh auf […], steh auf. Denn die Sonne geht unter, Der Weg führt in den Wald. Der Wald ist groß Und hat kein Licht. Der Wald ist dicht,

Prolog

Liebe Alma,

ich weiß, dass du in dieser Sache drinsteckst. Inwieweit du daran beteiligt warst oder gar mitschuldig bist, kann ich nicht beurteilen, wenn du mir keine Auskunft gibst. Was weißt du über das Feuer, bei dem der Junge verbrannt ist? Und was ist mit dem halb toten Mann aus der Kapelle? Wer oder was hat ihn so zugerichtet? Seine Haut war an manchen Stellen regelrecht abgefressen. Und was hat das alles mit dem toten Mädchen zu tun?

Ich habe versucht, mit diesem Förster zu sprechen, doch der ist völlig durch den Wind. Er sitzt ständig in der Dorfkneipe und faselt irgendetwas von Geistern in seinem Garten. Die Leute lachen über ihn, aber keiner, mit dem ich gesprochen habe, wagt es, auch nur einen Fuß in die Nähe des Forsthauses zu setzen.

Was ist letzten Sommer geschehen? Du musst dein Schweigen endlich brechen, Alma, sonst kann ich keine Rücksicht auf dich nehmen, wenn ich den Artikel schreibe. Ich habe dir damals bereitwillig alle Fragen beantwortet, die du mir gestellt hast, jetzt bist du mir ein paar Antworten schuldig.

Bitte melde dich.

1

Er hatte leuchtend rote Augen. Seine hohen Wangenknochen und seine blonden, bis auf die Schultern herabhängenden Haare verliehen seinem Aussehen etwas Aristokratisches, als sei er der leicht eingebildete Erbe eines französischen Adelsgeschlechts. Der Ansatz eines Lächelns umspielte seine vollen Lippen, die einen Spaltbreit geöffnet waren – gerade genug, um seine spitzen Eckzähne freizulegen, die wie elfenbeinerne Dolche aus seinem blutroten Mund hervorragten. Würde ich mich in ihn verlieben? Würde er mich in seinen Bann ziehen? Würde er mir wohlige Schauer über den Rücken jagen?

Ich bezweifelte es.

Zärtlich fuhr ich mit den Fingerspitzen über den Namen des Autors, der in rot glänzenden Lettern auf den Einband geprägt war. Noch vor einem Jahr hätte ich dieses Buch aus dem Regal gerissen und in einer einzigen Nacht beim Licht meiner Nachttischlampe verschlungen. Doch seitdem ich erfahren hatte, wie grausam das Leben sein konnte, ließen mich diese romantisch verklärten Monster kalt. Aber dennoch konnte ich nicht ganz von dem Genre lassen. Meine Mutter verstand nicht, wie ich es immer noch fertigbrachte, Geschichten über Tod, Leid und Schmerz zu lesen, da das wirkliche Leben uns diese Gefühle doch im letzten Jahr im Überfluss beschert hatte, aber ich sah das anders. Für mich hatte es etwas Beruhigendes, in dieses erdichtete Grauen einzutauchen, mit dem Wissen, dass alles nur erfunden war, dass die Figuren, die diese schrecklichen Dinge erlebten, nicht existierten.

Dann wird es wohl nichts mit uns, mein französischer Prinz, dachte ich und stellte das Buch zurück. Ich schlenderte weiter durch die Regalreihen der Buchhandlung, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, damit ich die Titel auf den Buchrücken besser lesen konnte. Dies war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen: vor einer Reise meine Bücherauswahl zu treffen. Ich hatte mir den ganzen Nachmittag dafür Zeit genommen. Morgen früh ging es los und ich hatte noch nicht mit dem Packen begonnen. Im Gegensatz zu einigen meiner Freundinnen war ich beim Packen recht schnell. Ich hielt mich nicht stundenlang damit auf, welche Oberteile ich nun mitnehmen sollte und welche Schuhe zu welchem Kleid passten. Nur was meine Bücher anging, war ich wählerisch. Für mich gab es keine schlimmere Vorstellung, als fern von jeder Buchhandlung mit einem langweiligen Schinken gestrandet zu sein.

Meine Leidenschaft für das Lesen verdankte ich meiner Mutter. Als ich sechs Jahre alt war, hatte sie mir eine Ausgabe von Hans Christian Andersens Märchen geschenkt. Ich hatte sofort die erste Seite aufgeschlagen und begonnen, das Märchen von der kleinen Meerjungfrau zu lesen. Es dauerte den ganzen Tag, doch irgendwo zwischen der ersten und der letzten Seite war etwas mit mir geschehen. Ich war in die Geschichte eingetaucht. Die Welt um mich herum hatte aufgehört zu existieren. Am Ende war ich wie aus einem Traum aufgewacht, Tränen liefen mir über das Gesicht und ich fühlte mich, als sei mit der Meerjungfrau meine beste Freundin gestorben und zu Schaum auf den Wellen geworden. Ich las die Geschichte wieder und wieder und versuchte, mir vorzustellen, wie es wohl wäre, eine echte Meerjungfrau zur Freundin zu haben. Ich begann, mit ihr zu sprechen, ich zwang sogar meinen Vater, für sie mitzukochen, doch als mich meine Mutter eines Abends badete und ich in Tränen ausbrach, weil der Seifenschaum wie tote Meerjungfrauen aussah, wurde ihr das zu viel und sie befahl mir, mit dem Blödsinn aufzuhören.

Heute lachen wir drüber, aber damals ist etwas mit mir geschehen, etwas, das nicht vielen Menschen passiert. Ich hatte eine Tür zu einer anderen Welt aufgestoßen und ich bin mir nicht sicher, ob diese Welt nur in meiner Fantasie existiert, jedenfalls nicht nach dem, was sich in diesem Sommer ereignet hat.

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich zum ersten Mal einen Horrorroman in der Hand hielt. Ich war damals dreizehn Jahre alt und ich verbrachte den Sommer mit meiner besten Freundin Eva in einem Ferienhaus in Spanien, das Bekannten ihrer Mutter gehörte. Mein Albtraum war wahr geworden: Ich hatte nicht genug Bücher eingepackt. Damals war ich verrückt nach Pferdebüchern, eine Passion, die ich mir heute nur noch schwer erklären kann. Ich war fast süchtig nach dieser Mischung aus lauwarmem Drama – Wird Vanessa ihr Pferd Daisy vor der Todesspritze des Tierarztes bewahren? – und harmloser Liebesgeschichte – Ob Kevin mich auch so gern hat wie ich ihn? Eines Morgens hatte ich das letzte Pferdebuch ausgelesen – ich erinnere mich sogar noch an den Titel: Kehr heim, Tornado – und stand nun ohne Lektüre da. Im Wohnzimmer des Hauses lehnte ein altes Bücherregal an der Wand und ich war auf die traurige Sammlung der von Wind, Sand und Salzwasser geschundenen Taschenbücher angewiesen, die darin verstaubte. Schulter an Schulter mit einem Satz Ärzteromane standen dort auch einige Horrorwälzer, deren knallige Einbände einen krassen Gegensatz zu den frisch geföhnten Jungdoktoren auf den Groschenheftchen bildeten. Ich konnte mit Gruselgeschichten nichts anfangen, zumindest dachte ich das damals, und versuchte vergeblich, mich durch einen der Schnulzenromane zu quälen. Aber es ging einfach nicht. Die Figuren waren zu seicht und die Wendungen der Geschichten, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen konnte, zu vorhersehbar, um mich auch nur eine Sekunde in ihren Bann zu ziehen. Ich vermisste es, in die Geschichte einzutauchen, mich von ihr mitreißen zu lassen, ihr zu folgen, wohin sie mich auch führte. Also blieb mir keine andere Wahl – ich griff nach einem Buch mit einem unheimlichen Clown auf dem Einband, ließ es in meine Tasche gleiten und machte mich mit Eva auf den Weg zum Strand. Auf meinem Handtuch ausgebreitet, den Rücken eingecremt, schlug ich die erste Seite auf, las den ersten Satz und nichts war mehr wie vorher. Wie soll ich es beschreiben? Vielleicht kann man es so ausdrücken: Dieses Buch wiegte mich nicht in Sicherheit. Es versuchte nicht, mir weiszumachen, dass alles gut werden würde. Es waren gar nicht so sehr die Horrorelemente – das Blut, die Monster, die Stimmen in der Nacht – die mich faszinierten, es waren die ganz normalen Menschen, wie sie auf die albtraumartige Handlung reagierten, wie sie mit diesen schauerlichen Extremsituationen umgingen – das fesselte mich.

Dieses Buch offenbarte mir zu dem damaligen Zeitpunkt eine schonungslose Sicht der Dinge, die ich mit dreizehn Jahren so noch nicht kannte.

An diesem Tag ging ich nicht ein einziges Mal ins Wasser und am Abend bemerkte ich, dass mein Rücken leuchtend rosa war, wie die Schale eines gekochten Hummers. Gebannt las ich weiter, bis tief in die Nacht. Erst als es draußen schon wieder hell wurde, legte ich das Buch zur Seite. Von da an war ich süchtig nach diesem Gefühl, nach dem kalten Grauen, das durch nichts als ein paar Buchstaben auf dem Papier ausgelöst wird. Seltsamerweise fand ich nie besonders großen Gefallen an Horrorfilmen. Die Schockeffekte waren meistens billig und wirkten lächerlich und man hatte nie Zeit, sich wirklich in eine Figur hineinzuversetzen.

Ich sah auf die Uhr. Es war schon halb sechs. Mist, jetzt aber schnell, ich musste ja noch packen. Ich entschied mich für ein Buch mit dem Titel Das Packard-Haus von einem Autor namens Leland Wise. Auf der Vorderseite war eine alte Villa abgebildet, in deren Kellerfenster zwei rote Augen leuchteten. Außerdem nahm ich noch ein Taschenbuch mit Erzählungen von H. P. Lovecraft aus dem Regal. Damit ging ich zur Kasse, wo meine Mutter schon in der Schlange stand. Ich stellte mich zu ihr, was mir einen bösen Blick ihres Hintermannes einbrachte. Sofort griff sie nach den Büchern, die ich in der Hand hielt. Ich rollte mit den Augen, denn ich wusste, was jetzt kommen würde.

»Musst du immer diesen Schund lesen?«, fragte sie mit diesem Mama-Ton, der mich in Sekunden zur Weißglut treiben konnte.

»Sei doch froh, dass ich überhaupt lese. Andere Töchter pusten sich ihr Hirn mit Drogen weg oder werden total früh schwanger und ich muss mir wegen meiner Literaturauswahl Vorwürfe anhören. Was hast du dir denn ausgesucht?« Ich sah meine Mutter herausfordernd an.

Widerwillig hielt sie mir ihr Buch hin.

»Blut unter Palmen«, las ich vor, »zwölf Sommerkrimis für Frauen. Da kann ich mit meinem Schund natürlich nicht mithalten. Das ist Literatur auf höchstem Niveau.«

Meine Stimme triefte vor Ironie.

»Ah, auch noch von Balthasar Black. Hat der nicht letztes Jahr den Nobelpreis gewonnen?«

»Ja, ja, ja, ist schon gut«, erwiderte meine Mutter. »Das wird wohl ein Sommer voller Mord und Totschlag.«

Ich befinde mich im Atelier meines Vaters. Es riecht nach Ölfarbe und Terpentin. Ich stehe vor einem seiner Bilder. Es ist mir sehr vertraut, es ist mein Lieblingsbild. Mit groben Pinselstrichen hat er den Park in dem spanischen Dorf gemalt, wo er als kleiner Junge immer gespielt hat. Etwas links von der Bildmitte befindet sich der Springbrunnen, der aus zwei großen Fröschen besteht, die auf überdimensionierten Wasserrosenblättern sitzen und je einen Schwall Wasser in das Becken speien. Eine Bank steht rechts von dem Brunnen. Mein Vater ist gerade dabei, seine Mutter mit einem feinen Pinsel auf die Bank zu malen. Er macht einen Schritt zurück und betrachtet seine Arbeit. Er ist zufrieden. Er lässt den Pinsel in ein altes Marmeladenglas mit Terpentin fallen und wischt sich die Hände an seiner Hose ab – die weiße, farbverkrustete, die er immer zum Malen anzieht. Das Terpentin löst die Ölfarbe aus dem Pinsel, die nun in hellen Schlieren in der Flüssigkeit schwebt. Mein Vater fischt die letzte Zigarette aus einer ausgebeulten Schachtel, die neben der Palette mit den Farben auf einem Holztisch liegt, und zündet sie mit einem Feuerzeug an, auf dessen Vorderseite der Umriss eines Stieres abgebildet ist. Er dreht sich zu mir, salutiert mit der Zigarette und tritt in das Bild hinein. Jetzt besteht auch er aus Pinselstrichen und Farbtupfen, allerdings bewegen sie sich. Er geht auf die Bank zu, auf der seine Mutter sitzt, und nimmt neben ihr Platz. Auf einmal bricht ein so intensives Gefühl der Einsamkeit über mich herein, dass mir kalt wird. Ich fühle mich, als sei ich der einzige Mensch auf der Welt. Ich will das Bild betreten, doch es lässt mich nicht hinein. Ich packe mit meinen Fingern zu und versuche, mich in die Leinwand hineinzugraben. Große Brocken Farbe brechen ab und fallen zu Boden. Ich kratze mit meinen Fingernägeln weiter. Je mehr Farbe ich entferne, desto weniger ist von der Parklandschaft übrig. Hinter dem Park kommt ein anderes Gemälde zum Vorschein. Wie besessen kratze ich weiter. Mein Vater, seine Mutter und die Bank, auf der sie sitzen, fallen meiner Attacke zum Opfer. Und jetzt erkenne ich, was das Bild hinter dem Bild darstellt. Es ist ein Porträt von meinem Exfreund Thomas. Ohne zu überlegen, greife ich nach dem Feuerzeug und stecke das Bild in Brand. Es brennt wie trockenes Stroh. Mir wird warm. Rot leuchten die Flammen.

»Alma?«

Rot-schwarz-rot.

»Alma?«

Ich öffnete die Augen. Die Sonnenstrahlen, die durch die Bäume am Fahrbahnrand fielen, flackerten in kurzen Abständen auf und blendeten mich. Ich drehte mich um. Meine Mutter saß am Steuer des Wagens, entspannt zurückgelehnt, ihre Sonnenbrille auf der Nase, ganz auf Urlaub eingestellt.

»Alma, hast du schlecht geträumt?«, fragte sie.

»Nein, wieso?«

»Du hast im Schlaf geredet.«

»Aha. Und was habe ich gesagt?«

»Hast du den Schmetterling vergessen?«

»Welchen Schmetterling?«

»Nein, das hast du gesagt.«

»Aha.«

Direkt nach dem Aufwachen war ich immer etwas mürrisch und irgendwie nervte es mich, dass meine Mutter mich beim Reden im Schlaf belauscht hatte, auch wenn ich nur Blödsinn erzählt hatte. Dass das nicht ganz fair war, war mir klar. Ich konnte ja nicht verlangen, dass sie jedes Mal rechts ranfuhr und sich die Ohren zuhielt, wenn ich einschlief. Aber trotzdem ärgerte es mich. Genauso war es, wenn sie heimlich in mein Zimmer ging und meinte, irgendetwas aufräumen zu müssen, das ich dann nicht wiederfand. Was meine Privatsphäre anging, war ich sehr empfindlich.

»Wir sind bald da.«

›Da‹ war ein Bauernhof, den meine Mutter ausgesucht hatte. Ich weiß nicht, welcher Teufel sie geritten hatte, aber anstatt wie normale Menschen ans Meer zu fahren, sich drei Wochen an den Strand zu knallen und abends tanzen zu gehen, hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, die kostbaren Urlaubswochen auf einem Bauernhof zu verbringen. Zwischen Kühen und Schweinen, Hunderte Kilometer vom nächsten Strand entfernt.

»Und wir haben sogar Glück mit dem Wetter«, fuhr sie unbeirrt fort. »Als du geschlafen hast, haben sie im Radio durchgesagt, dass mindestens bis nächste Woche die Sonne scheint.«

»Oh, toll! Alles, was jetzt noch fehlt, ist Strand und Meer.«

»Das Meer, das Meer, alle fahren doch ans Meer.«

»Aus zwei guten Gründen: Dort kann man baden und es riecht nicht nach Kuhmist.«

Meine Mutter drehte sich zu mir und runzelte die Stirn.

»Du hast ja eine Superlaune.«

»Weil du einfach alleine entschieden hast, wo wir diesen Sommer hinfahren.«

»Ich dachte, wir zwei brauchen ein bisschen Abwechslung, nach dem Scheißjahr, das wir hinter uns haben.«

»Du wolltest bloß nicht ans Meer, weil dich das an Papa erinnert.«

Das war unter der Gürtellinie. Deutlich unter der Gürtellinie. Ich bereute es sofort, nachdem ich es ausgesprochen hatte. Sie wendete sich ab und konzentrierte sich auf die Straße. Trotz der Sonnenbrille sah ich ihr an, wie sehr ich sie verletzt hatte.

»Ich hab’s nicht so gemeint«, sagte ich kleinlaut.

»Schon gut«, murmelte meine Mutter und sah auf die Straße.

Ich wollte meinen Ausbruch irgendwie wieder gutmachen.

»Soll ich mal ein Stück fahren?«

Sie blickte zu mir herüber. Sie wusste, wie ungern ich Auto fuhr.

»Bist du sicher?«

»Fahr doch da an der Raststätte raus. Dann können wir tauschen und du kannst dich ein bisschen ausruhen.«

Auf dem Parkplatz der Raststätte tranken wir erstaunlich guten Kaffee aus Pappbechern, dann stieg ich auf der Fahrerseite ein. Meine Mutter setzte sich auf den Beifahrersitz. Noch bevor ich, übertrieben vorsichtig, wieder auf die Autobahn gefahren war, war sie eingeschlafen. Das musste man ihr lassen. Meine Mutter war die perfekte Beifahrerin. Ich hatte von ihr noch nie einen Mucks gehört, seit ich die Prüfung bestanden hatte. Aber es war ein komisches Gefühl, am Steuer zu sitzen, während sie neben mir schlief. Als würden wir für kurze Zeit die Rollen tauschen. Ich erwischte mich dabei, wie ich einen kurzen Blick auf ihr Gesicht warf. Selbst im Schlaf waren die Schatten zu erkennen, die seit einem Jahr auf ihren Zügen lagen. Ihr Gesicht war immer weich, offen und fröhlich gewesen und das war es auch noch immer, doch der Schmerz hatte seine Spuren hinterlassen. Ich nahm mir vor, ihr diesen Urlaub nicht zu versauen. Sie hatte ihn weiß Gott verdient.

Ich konzentrierte mich wieder auf die Straße. Mit der rechten Hand schob ich eine von Papas CDs in den Player, die er bei seiner hastigen Abreise nach Mexiko zurückgelassen hatte. Das erste Lied war von einer spanischen Sängerin. Ihre Stimme klang, als hätte sie mit Sand und Whisky gegurgelt. Papa hatte es pausenlos gehört, während er das Bild mit dem Park gemalt hatte. Die spanische Musik passte überhaupt nicht zu der aufgeräumten deutschen Landschaft, die an mir vorüberzog, aber der Kontrast gefiel mir – vielleicht, weil ich ihn auch in mir trug.

Einige Stunden später fuhren wir durch ein kleines Dorf, als ein Holzschild in Form eines Pfeils auftauchte, auf dem mit weißer Farbe »Hof Geißberger« geschrieben stand. Meine Mutter, die inzwischen aufgewacht war, unterbrach die Stille.

»Ich glaube, hier ist es.«

Ich fuhr eine geteerte Auffahrt hoch und hielt vor dem Eingang eines gemütlichen Bauernhauses, das auf einer Anhöhe über dem Dorf lag. Ich öffnete die Tür und stieg aus. Die Luft war herrlich, das musste ich zugeben. Es duftete nach saftigen Wiesen, nach Blumen und nach Holz, mit einer leichten, aber nicht unangenehmen Note von Mist. Es herrschte eine wohltuende Stille, durchsetzt vom entfernten Läuten einiger Kuhglocken.

Meine Mutter schloss die Augen und atmete tief ein.

»Riechst du das? Das nennt man Sauerstoff!«

»Riecht nach Kuhmist«, sagte ich spöttisch.

Ein lautes Bellen durchbrach die Ruhe. Ich hatte gerade noch Zeit, mich umzudrehen, als ein pelziger orange-schwarzer Blitz angeschossen kam und auf mich zusprang. Das Nächste, was ich spürte, war eine feuchte Zunge, die mir das Gesicht abschleckte.

»Sindbad, bei Fuß!«

Der Hund drehte schuldbewusst den Kopf. Seine Pfoten lagen fest auf meinen Schultern. Ein Pfiff ertönte und er rannte auf allen vieren in Richtung Bauernhaus. Ich wischte mir mit dem Handrücken das Gesicht ab.

Eine Frau trat, von dem Hund gefolgt, aus dem Haus und kam auf uns zu.

»Sindbad ist ein ganz Lieber. Manchmal ein bisschen stürmisch. Nicht wahr, Sindbad?«

Sie sprach mit einer leicht ländlichen Färbung. Sindbad, dem sie gerade die Ohren kraulte, war ein großer schwarz-weißer Berner Sennenhund mit orangefarbenen Flecken. Die Frau entsprach ganz und gar nicht dem Bild, das ich von einer Bäuerin hatte. Sie war schlank, mit kräftigen Armen, einem modernen Haarschnitt und einem freundlichen Gesicht, das mehr Lach- als Sorgenfalten besaß.

»Ihr müsst die Kirschsteins sein. Ich bin Gerda. Willkommen auf dem Geißberger Hof.«

»Annemarie«, stellte meine Mutter sich vor, als Gerda ihr die Hand schüttelte.

»Ich heiße Alma«, sagte ich. Gerdas Händedruck war kräftig, wie der eines Möbelpackers.

»Lasst euer Gepäck im Wagen. Ich zeige euch erst mal die Zimmer.«

Gerda ging zurück zum Haus und meine Mutter und ich folgten ihr. Ich sah mich um. Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Kurz bevor ich das Haus betrat, sah ich nach oben. Ich hatte mich nicht getäuscht. Eines der Fenster war offen. Ein junger Mann stützte sich mit seinen Ellbogen aufs Fenstersims und sah mich an. Ich schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Ich hob meine rechte Augenbraue und folgte meiner Mutter wortlos ins Haus.

Eine halbe Stunde später saß ich auf der Matratze eines urigen Holzbettes und sah aus dem Fenster. Instinktiv griff ich nach meinem Handy, um Eva ein Foto von der schönen Aussicht zu schicken, doch dann fiel mir ein, dass ich es, auf die Bitte meiner Mutter hin, zu Hause gelassen hatte. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut, mal ohne das lästige Ding in der Tasche zu überleben, und nahm mir vor, Eva eine gute alte Postkarte zu schicken.

Meine Mutter und ich hatten separate Zimmer, was mir ganz recht war. Das Bad war leider auf dem Gang und ich freute mich nicht gerade darauf, in den frühen Morgenstunden über die kalten Holzdielen zu schleichen, wenn ich es benutzen wollte. Das gedämpfte Plätschern des Wassers drang durch die Tür. Meine Mutter stand gerade unter der Dusche und tötete Meerjungfrauen.

Mein Zimmer befand sich an der Rückseite des Hauses und vom Fenster aus konnte ich den hinteren Teil des Hofs überblicken, wo einige Kühe auf der Weide grasten. Wenn man dem Weg folgte, der hinter dem Haus an der Kuhweide vorbeiführte, gelangte man an den Rand eines Waldes. Die Bäume standen dicht gedrängt an einem sachte ansteigenden Berghang.

Ich hatte keine Lust, auf meine Mutter zu warten, und beschloss, nach unten zu gehen. In der Küche traf ich Gerda, die gerade damit beschäftigt war, einen Brotteig zu kneten. Über ihr hingen zwei Fliegenfänger wie Seetang von der Decke herab, an denen einige dicke schwarze Brummer klebten. Einer zappelte noch hilflos mit den Beinen.

»Gefällt dir das Zimmer?«, erkundigte sich Gerda.

»Ja, sehr«, antwortete ich.

»Das ist Gabor. Er verbringt auch den Sommer hier.«

Ich verstand erst nicht, was sie meinte, aber dann deutete sie zu dem Esstisch, der neben einem Kachelofen in der Ecke des Zimmers stand. Dort saß, leicht vornübergebeugt, ein junger Mann, Mitte zwanzig, dessen großer Adamsapfel wie der einer Zeichentrickfigur aussah. Er trug eine Brille und hatte seine aschblonden Haare mit Gel zu einer Art Kamm frisiert, wahrscheinlich, um ihnen ein modisches Aussehen zu verleihen. Leider hatte es den gegenteiligen Effekt. Er nickte mir kurz zu und vertiefte sich dann wieder in das Buch, das aufgeschlagen vor ihm auf dem Tisch lag. Es sah aus wie ein wissenschaftlicher Text, der hie und da mit Illustrationen versehen war.

»Hast du schon fertig ausgepackt?«, fragte Gerda.

»Nur das Nötigste. Ich will nicht den ganzen Tag im Zimmer vertrödeln. Heute Abend ist noch genug Zeit.«

»Du könntest schwimmen gehen.«

Ich horchte auf.

»Wirklich? Wo denn?«

»Wenn du dem Weg hinter dem Haus folgst, kommst du an unseren Weiher. Bei so einem Wetter ist es da traumhaft schön.«

»Danke. Das werde ich gleich ausprobieren.«

Ich wollte gerade meine Badesachen holen, als Gerda mich zurückhielt. Sie wischte sich mit dem Handrücken das Mehl aus dem Gesicht und sah mich ernst an.

»Tu mir einen Gefallen. Wenn du schwimmen gehst, halte dich von dem Bootshaus fern.«

»Von welchem Bootshaus?«

»Am Ostufer, in einer Bucht, steht ein halb verfallenes Bootshaus. Da ist vor einem Jahr ein Mädchen verunglückt. Sie ist ertrunken.«

»Wer ist ertrunken?«

Meine Mutter hatte die Küche betreten und machte ein erschrockenes Gesicht. Da ihre Haare vom Duschen noch ein bisschen abstanden, sah sie recht komisch aus.

»Mama. Ich kann schwimmen.«

»Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, Annemarie. Das Bootshaus ist inzwischen verriegelt worden. Es kann gar nichts passieren.«

»Aber letztes Jahr ist doch etwas passiert!«

»Mama, wenn es dich beruhigt, ziehe ich Schwimmflügel an«, sagte ich genervt.

»Ich meine ja nur. Sei bitte vorsichtig.«

»Versprochen. Ich werde ganz vorsichtig schwimmen.«

Mit einem genervten Kopfschütteln verließ ich die Küche, um meine Badesachen zu holen.

Ich folgte dem Weg, den Gerda mir beschrieben hatte, in den Wald. Die Sonne schien durch die Lücken im Blätterdach und ihre Strahlen spielten im aufsteigenden Dunst. Die einzelnen Strahlen fielen wie Goldregen auf den Waldboden. In einer dieser Lichtinseln flatterten zwei Tagpfauenaugen umher. Ich schlenderte den Kiesweg entlang, der zwischen den Bäumen hindurchführte. Erst ging es bergauf, dann bog der Weg leicht nach rechts ab. Die Luft war von Vogelstimmen erfüllt und irgendwo klopfte ein Specht.

Als der Weg den höchsten Punkt der Steigung erreicht hatte, öffnete sich eine Lichtung zu meiner Rechten. Eine große, glatte Felswand ragte aus dem Berghang heraus, an deren Rand einige Dornensträucher wuchsen. Ich sah mir einen der Sträucher näher an. Auf mehrere Dornen waren Raupen und kleine Insekten aufgespießt. Das Ganze glich einer Ausstellung in einem Naturkundemuseum. Ein kleiner, unscheinbarer Vogel flatterte heran und setzte sich auf einen der Zweige. In seinem Schnabel steckte eine zappelnde Raupe, die er auf eine der Dornen spießte. Eine vage Erinnerung aus meiner Grundschulzeit flackerte auf – wir hatten damals gerade den Wald durchgenommen. Das musste ein Neuntöter sein. Ich versuchte, mich ganz leise zu verhalten.

Plötzlich knackte es im Wald hinter mir.

Erschrocken drehte ich mich um und sah aus den Augenwinkeln einen Schatten, der zwischen den Bäumen verschwand.

»Hallo?«, rief ich zaghaft.

Ich bekam keine Antwort. Vorsichtig ging ich auf den Waldrand zu. Ich war mir sicher, dass ich etwas gesehen hatte. Etwas, das Arme und Beine besaß. Ich lehnte mich gegen einen Baum und spähte ins Unterholz. Alles war ruhig. Nichts regte sich. Doch, da! Der Schatten huschte hinter einen der Bäume. Er hatte menschliche Gestalt. Ich machte einen Schritt vorwärts und trat dabei auf ein Moosbett, auf das ich geräuschlos mein Gewicht verlagern konnte. Langsam näherte ich mich dem Baum, hinter dem die Gestalt verschwunden war. Als ich den Stamm erreichte, hielt ich inne und lauschte. Außer dem leisen Knacken der Äste herrschte vollkommene Stille. Ich trat vor den Baum.

Es war ein ekelerregender Anblick. Ein lautes Summen ertönte und eine dunkle Wolke erhob sich vom Waldboden – ein Schwarm Fliegen, deren metallicgrüne Körper in den einfallenden Sonnenstrahlen glänzten. Sie schwebten über dem Kadaver eines weißen Kaninchens, aus dessen Bauch die Innereien herausquollen wie der Inhalt einer fallen gelassenen Handtasche. Langsam beruhigten sich die Fliegen und landeten auf der roten Masse, die den Boden unter dem Tier dunkel verfärbt hatte. Ich wendete mich angewidert ab.

»Hier geht ein Mörder um.«

Ich zuckte zusammen.

Hinter mir stand der Typ, der mich vom Fenster aus beobachtet hatte. Er lächelte zufrieden, als er sah, wie sehr ich mich erschreckt hatte. Er war schlank, hatte blondes Haar und seine Haut war von der Sonne gebräunt.

»Das da ist nicht sein erstes Opfer.«

»Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt«, sagte ich.

»Ach, deshalb bist du einen Meter in die Luft gesprungen.«

Er grinste und entblößte seine weißen Zähne. Ich schnaubte beleidigt und ging zurück zum Weg. Ich hörte, wie er mir folgte.

»Übrigens, ich heiße Peter«, sagte er, als er mich eingeholt hatte.

»Alma«, erwiderte ich knapp. Wir gingen eine Weile schweigend nebeneinander her.

»Hier gibt es also einen Mörder?«, fragte ich schließlich.

»An Herzversagen ist das Kaninchen jedenfalls nicht gestorben.«

»Wahrscheinlich ein Fuchs oder so«, erwiderte ich und versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie beunruhigt ich war.

»Schon möglich«, sagte er und sah sich nach allen Seiten um, als würden wir belauscht. Seine Stimme klang übertrieben unheimlich.

Ich wechselte das Thema.

»Habt ihr jeden Sommer Gäste?«

»Ja, aber meistens Familien mit kleinen Kindern.«

»Und was ist mit dem Typen, der bei euch in der Küche gesessen hat?«

»Gabor? Der ist mir ein bisschen unheimlich. Kennst du die alten Frankenstein-Filme, wo der wahnsinnige Professor und sein buckliger Assistent in einer Gewitternacht das Monster zum Leben erwecken? Da hätte er gut reingepasst.«

»Er versucht, Tote wiederzubeleben?«

»Keine Ahnung. Auf jeden Fall arbeitet er mit allerlei selbst gebastelten Geräten. Und er studiert Biologie. Dann verbringt er die ganze Nacht im Internet, um seine Ergebnisse auszuwerten.«

»Ihr habt Internet?«

Peter sah mich an, als hätte ich chinesisch gesprochen. Dann verzog er spöttisch den Mund.

»Ja, und letztes Jahr haben wir elektrischen Strom bekommen. Hui, war das aufregend! Das ganze Dorf war da, als der Laster mit dem Kabel kam. Jetzt müssen wir unsere Teufelsaustreibungen endlich nicht mehr bei Kerzenschein zelebrieren!«

»Arsch«, sagte ich lachend.

»Großstadttussi«, antwortete er.

»Landei«, erwiderte ich und schubste ihn leicht.

»Gehst du zum Weiher?«

»Ja.«

»Schwimmen?«

»Schlittschuh laufen.«

»Kannst du überhaupt schwimmen?«

Ich blieb stehen. Das ging zu weit.

»Du meinst wohl, nur weil ich in der Stadt aufgewachsen bin, war ich noch nie in der freien Natur.«

»Nein, nein, war doch nicht ernst gemeint. Ich glaube dir schon, dass du schwimmen kannst.«

»Eins ist klar, ich kann es besser als du.«

Er schenkte mir ein überhebliches Grinsen.

»Willst du wetten?«, schob ich hinterher.

Peter sah mich ungläubig an.

»Wenn du meinst. Und worum wetten wir?«

Ich zeigte auf das Taschenmesser, das an seinem Gürtel hing.

»Um dein Messer.«

Er schien von der Idee gar nicht begeistert zu sein. Ich verschränkte die Arme.

»Bist wohl zu feige?«

»Also gut. Wenn du gewinnst, bekommst du mein Messer. Und was bekomme ich, wenn ich gewinne?«, fragte er.

»Was hättest du denn gerne?«

»Einen Kuss.«

Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Eigentlich hatte ich nichts dagegen, versuchte jedoch, mir nichts anmerken zu lassen.

»So, so«, sagte ich.

»Und?«

Ich setzte mein arrogantestes Gesicht auf und zog die rechte Augenbraue hoch.

»Also gut. Du hast sowieso keine Chance gegen mich.«

Peter konnte nicht ahnen, dass ich seit meinem fünften Lebensjahr in einem Schwimmverein trainierte. Ihm würde das Grinsen schon noch vergehen.

Wir folgten dem Weg, bis er aus dem Wald herausführte. Vor uns erstreckte sich der Weiher. Er war viel größer, als ich erwartet hatte. Er hatte die Form eines gebogenen Ovals und um ihn zu umrunden, hätte man sicherlich zwei Stunden benötigt. Am Nordufer grenzte er an ein Moor, dessen Erde das Wasser schwarz färbte. Wir standen am Südufer, wo sich eine Liegewiese befand. Daneben wuchs ein alter Baum, dessen größter Ast über den Weiher ragte. Einige Jungen kletterten darauf herum und versuchten, sich gegenseitig ins Wasser zu schubsen. Die anderen Badegäste hatten sich auf ihren Handtüchern ausgestreckt. Es waren eine Menge Familien da, aber auch viele Kinder und Teenager, die die schulfreie Zeit voll auskosteten. Das Wasser wurde von den zahlreichen Schwimmern so sehr aufgewühlt, dass die Wellen wie eine Brandung ans Ufer schwappten. Zwischen den vielen Köpfen, die aus dem Wasser ragten, zogen Luftmatratzen und Schlauchboote ihre Bahnen. Das einfallende Sonnenlicht besaß eine magische Qualität und verlieh der Umgebung einen weichen goldenen Schimmer.

Wir suchten uns ein freies Plätzchen auf der Wiese und breiteten unsere Badetücher aus. Ich hatte meinen Badeanzug schon an, sodass mir die Peinlichkeit erspart blieb, mich in meine Badesachen zu zwängen und gleichzeitig die entscheidenden Stellen einigermaßen vor Blicken zu schützen, wie es Peter jetzt tat. Ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen und ging schon mal zum Wasser, nicht ohne beiläufig einen Blick auf seinen Körper zu riskieren. Was ich sah, gefiel mir.

Ich stand am Ufer und betrachtete das schwarze Wasser des Sees. Peter stellte sich kurz darauf neben mich.

»Auch wenn es heiß ist, ist das Wasser eiskalt. Es ist besser, wenn man sich vorher ein wenig damit einreibt, damit man sich an die Temperatur …«

Mit einem Satz sprang ich kopfüber hinein. Die Kälte raubte mir für einen Moment den Atem, doch kurz darauf hatte sich mein Körper an die Wassertemperatur gewöhnt. Ich machte ein paar Schwimmzüge und drehte mich zu Peter um.

»Was hast du gesagt?«, rief ich ans Ufer.

Peter grinste nur und sprang hinterher.

»Bereit?«, fragte er, als er neben mir auftauchte.

»Ja«, sagte ich.

»Bis zum anderen Ufer. Dort drüben, beim Bootssteg, wo die Ruderboote festgemacht sind.«

»In Ordnung.«

»Willst du vielleicht einen Vorsprung?«

»Nein. Du?«

Peter lachte siegessicher.

»Mir kommt es so vor, als ob du verlieren willst.«

Ich verdrehte die Augen.

»In deinen Träumen. Lass uns endlich anfangen. Ich will mein Messer haben.«

»Fertig?«, rief er.

»Los!«