19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nora und Florent lieben sich so innig, dass sie in ihrem Herzen keinen Platz mehr übrighaben. Auch nicht für ihre erste Tochter. Das Mädchen muss schon früh allein zurechtkommen. Deshalb ist sie überglücklich, als ihre Schwester geboren wird. Die beiden geben sich, was die Eltern ihnen vorenthalten: Wärme und Geborgenheit. Als die Ältere beschließt, ihren eigenen Weg zu gehen, wird die Schwesternliebe auf die Probe gestellt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 127

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

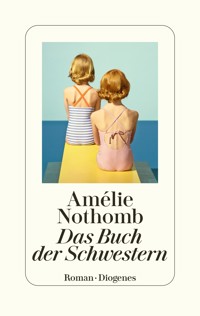

Amélie Nothomb

Das Buch der Schwestern

Roman

Aus dem Französischen von Brigitte Große

Diogenes

Das erste Ereignis in Noras Leben war Florents Liebe. Sie wusste, dass es sonst keine Liebe und kein Ereignis mehr geben würde. Und dabei blieb es.

Mit fünfundzwanzig war Nora Buchhalterin bei einer Autowerkstatt in einer Stadt im Norden Frankreichs. Ihre tägliche Langeweile hielt sie für normal. Florent war dreißig und Fahrer bei der Armee. Als er einmal seine Reifen nachsehen ließ, sah er Nora draußen rauchen und verfiel ihr auf der Stelle. Von da an kam er jeden Tag wieder.

»Wenn mir wer gesagt hätte, dass ich mal einem Soldaten gefalle!«

»Ich bin kein Soldat.«

»Aber du arbeitest doch für die Armee.«

»Und du arbeitest in einer Autowerkstatt. Bist du deswegen Mechanikerin?«

Es war die ganz große Liebe. Sie redeten kaum darüber, weil es nicht viel zu sagen gab.

»Was magst du an mir?«

»Und du an mir?«

Bei jedem Treffen begann das Mysterium von Neuem. Bei jeder Berührung flogen Funken. Jeder Kuss ließ sie schwindeln.

»Ihr wisst schon, dass es Hotels gibt?«, sagten die Leute.

Doch, das wussten sie. Aber sie wussten auch, wie wichtig jeder einzelne Moment des Tages war. Die kürzeste Trennung erforderte endlose Verabschiedungen, jedes Wiedersehen sorgte für überschwängliche Freudenergüsse. Sie konnten nicht anders. Liebe ist kein Kinderspiel.

»Das vergeht wieder«, hieß es in ihrer Umgebung. »So eine Vernarrtheit hält nicht ewig.«

Diesbezüglich gingen die Meinungen auseinander: Man gab ihrer Leidenschaft zwei Monate bis drei Jahre.

»Dann flaut es wieder ab«, meinten die Wohlmeinenden.

Seltsamerweise wussten Florent und Nora, die kaum etwas wussten, von Anfang an, dass die Leute sich irrten. Sie hatten aber nicht das Bedürfnis, ihnen zu widersprechen. »Sie begreifen es nicht«, sagte Florent zu Nora, wenn sie allein waren.

Ob sie verdammt oder auserwählt waren, interessierte sie nicht. Sie nahmen ihr Schicksal aus ganzem Herzen an.

»Heiraten wir?«, fragte er.

Und das hatte mit dem üblichen Willst du mich heiraten? nicht das Geringste zu tun.

»Ja«, sagte sie einfach, als hätte er ihr eine Vorhangfarbe fürs Schlafzimmer vorgeschlagen.

Sie gaben die Neuigkeit bekannt. Am 26. Februar sollte die Hochzeit sein.

»Wartet doch lieber bis zum Frühjahr!«, wurde ihnen geraten.

»Warum?«

Der Termin blieb.

Florent und Nora zogen in ein kleines Haus. Das Zusammenleben begeisterte sie. Morgens brachte er sie in die Werkstatt, bevor er selbst seinen Dienst antrat. Beide waren bekannt dafür, ihre Arbeit sehr ernst zu nehmen. Am Ende des Tages rief er sie im Büro an. Sie wartete ungeduldig auf das Klingeln. Damals gab es noch keine Mobiltelefone.

Der Abend war die Zeit unzähliger Freuden. Sie spazierten durch die Felder. Entkorkten die beste Flasche. Kochten gemeinsam. Gingen vergnügt zu Bett. Und kriegten morgens kaum die Augen auf, wenn sie zur Arbeit kamen.

Drei Jahre vergingen. Und sie schwebten noch immer im siebten Himmel. Es war nicht zu fassen.

»Wie wär’s mit einem Kind?«

»Warum?«

»Dazu ist die Liebe doch da!«

Das hatten sie gar nicht bedacht.

Nora wurde bald schwanger. Man seufzte erleichtert. Hinter dem Rücken des Paares zerriss sich der gesunde Menschenverstand das Maul:

»Das wird sie beide ruhiger machen.«

»Nichts ist besser als so ein Wonneproppen, um die Flitterwochen zu beenden.«

Die Schwangerschaft verdoppelte die Glut der Liebenden. Staunend erkundeten sie ihre neuen Möglichkeiten.

Die Kommentare ließen nicht auf sich warten:

»Ja, sollen sie es doch genießen. In ein paar Monaten ist sowieso Schluss mit der Freiheit!«

»Seit unser Kleiner auf der Welt ist, streite ich dauernd mit Gilbert.«

»Sie werden schon noch merken, wie das ist, ständig müde zu sein, weil man nachts nicht schlafen kann.«

Am 13. November 1973 gebar Nora ein Mädchen, das sie Tristane taufte.

»Sie sieht aus wie du«, sagte sie zu dem frischgebackenen Vater. »Blass und blond.«

Bezaubert kehrten die jungen Eltern so früh wie möglich heim. Das Zimmer für das Baby war bereit.

Tristane entpuppte sich als Schreikind. Florent und Nora eilten abwechselnd zu ihrem Bettchen, gaben ihr das Fläschchen, nahmen sie auf den Arm und wussten nicht so recht, was sie tun sollten.

Sie fragten einen Kinderarzt, der die Vulgata der damaligen Zeit rezitierte:

»Nichts. Wenn Sie immer gleich springen, wenn sie schreit, wird sie nur noch mehr schreien. So verziehen Sie sie nur.«

Das Problem war nur, dass sie das Kind nachts durch die Tür weinen hörten, was unter den gegebenen Umständen schwer zu ignorieren war. Eines Nachts nahm Florent das vielleicht zwei Wochen alte Baby aus dem Bettchen und sagte streng:

»Anscheinend bist du mir ähnlich, also sage ich dir: Hör auf, Tristane. Mama liebt dich, ich liebe dich, alles ist gut. So, und jetzt ist Schluss mit dem Rumgeheule.«

Dann ging er wieder ins Bett.

»Na, das hat ja gesessen«, flüsterte Nora.

»Ich glaube, sie hat mich verstanden.«

Die Kleine weinte nie wieder.

Das Glück der jungen Eltern blieb ungetrübt. Sie kümmerten sich um das Baby, wenn nötig, und sonst war alles wie vorher.

Nora langweilte sich im Mutterschaftsurlaub. Sie mochte das Kind, wusste aber nicht, was sie mit ihm anstellen sollte. Erst wenn Florent von der Arbeit kam, fing das wahre Leben wieder an.

Der Vater küsste die Kleine in ihrer Wiege, plapperte eine Minute mit ihr und sagte dann:

»Es ist Zeit zu schlafen, mein Schatz.«

Dann schloss er die Tür und gesellte sich zu seiner Liebsten.

»Wie brav sie ist, unsere Tristane!«

»Ich habe einen Krippenplatz für sie gefunden. Wenn mein Mutterschaftsurlaub vorbei ist, müssen wir sie nur noch jeden Morgen dorthin bringen.«

»Ist sechs Monate nicht noch ein bisschen zu jung dafür?«

»Nein, das macht man so.«

Nora traute sich nicht zu sagen, dass sie es kaum erwarten konnte, ihr neues Leben anzutreten. Manchmal hatte sie das Gefühl, es fehlte ihr etwas an Begeisterung für ihre Tochter, aber dann beruhigte sie sich damit, dass es bei Florent auch nicht anders war. Und ein so wunderbarer Mann konnte nicht irren. Im Übrigen empfand sie eine echte Zuneigung zu Tristane; sie wusste nur nicht, was sie mit ihr anfangen sollte.

Das wird sich schon ergeben, wenn sie größer ist, beruhigte sie sich.

Irgendwann waren die paar Monate vorbei, und Nora freute sich, wieder ins Büro gehen zu können.

Tristane liebte die Krippe. Nie wurde sie dort allein gelassen. Nie schloss eine Tür sie in ihrem Schweigen ein. Nette Frauen kümmerten sich um sie und redeten mit ihr. Dass es auch andere Babys gab, störte sie nicht. Es war nicht alles perfekt, schließlich gab es dort weder Papa noch Mama. Aber die gab es auch zu Hause kaum.

In der Krippe fühlte Tristane sich lebendig. Schlafen war keine Pflicht. Deshalb schlief sie auch besser.

»Du bist unglaublich«, sagte einmal eine der Frauen zu ihr, »du schreist nie!«

Tristane, der noch die Sprache für eine Antwort fehlte, wunderte sich über diese Bemerkung. Hätte sie sprechen können, hätte sie gesagt:

»Papa hat mir verboten zu weinen, weil das böse ist.«

Doch das Rätsel blieb ungelöst: Die anderen Kinder weinten, und niemand ermahnte sie, damit aufzuhören. Tristane empfand ein tiefes Bedürfnis zu weinen, aber sie konnte nicht.

Wenn Mama sie abends abholen kam, schien sie sich über das Wiedersehen zu freuen. Tristane lächelte, Mama lächelte. Alles war bestens. Papa wartete im Auto.

»Mein Schatz!«, rief er, wenn er sie sah.

Die Heimfahrt war einer der besten Momente des Tages, weil sie beide Eltern um sich hatte. Leider dauerte das nur fünfzehn Minuten.

Zu Haus begannen wieder die ewigen Trennungen. Baden: Papa oder Mama. Fläschchengeben genauso.

Und dann kam der gefürchtete Moment: Sie wurde ins Bettchen gelegt, und die Tür wurde geschlossen. Das war umso schlimmer, als sie ja Papa und Mama hören konnte. Sie war nicht eifersüchtig, nicht neidisch, nicht besitzergreifend, sie wollte keinen von beiden für sich allein. Sie wollte nur schlicht und einfach dabei sein.

Aus Liebe zu ihren Eltern versuchte sie, die ihr zugedachte Rolle auszufüllen. Aber das löste das Problem nicht. Offenbar gab es für sie keinen Platz am Set. Das Casting für diesen seltsamen Dreh enthielt eine Mitspielerin zu viel. In dem Film gab es nur zwei Hauptfiguren: die jungen Liebenden.

Also musste Tristane sich eine Rolle erfinden, aber das geht nicht, wenn man erst ein Jahr alt ist. Irgendwann würde es ihr schon gelingen. Solange es dafür noch zu früh war, begnügte sie sich damit, brav zu sein.

Aber was hieß brav sein? Es hieß, keinen Laut von sich zu geben, keinen Wunsch, kein Bedürfnis zu äußern, sich nicht zu rühren. Huxley schreibt, die Hälfte jeder Moral sei negativ. Die Ethik, die in der Pflicht zum Bravsein steckte, war zu hundert Prozent negativ.

Außer Schlafen blieb da nicht viel. Doch mit anderthalb Jahren bekam Tristane, die in ihren ersten Lebensmonaten immer leicht eingeschlafen war, Schlafstörungen. Der Schlafzwang hinderte sie am Schlafen. Jeder Gedanke, jedes Geräusch, jede Unstimmigkeit wurde zum Anlass, sich dem allerhöchsten Befehl zu entziehen. Dabei schlief sie eigentlich gern. Schlaf zu finden war für sie wie den Gral zu finden, denn so konnte sie den Eltern gehorchen und sich gleichzeitig selbst etwas Gutes tun: in den erhabenen Abgrund stürzen und fantastische Abenteuer erleben – eine unerhörte, rätselhafte Aktivität.

Wenn sie dann erwachte, gesellte sich zu dem köstlichen Gefühl, geschlafen zu haben, noch das Staunen über die erlebten Wunder. Sie begriff sehr schnell, dass sie sich ihre Träume haarklein selbst erzählen musste, um sie an der Flucht zu hindern. Das wurde zu einer Obsession, die sie sehr genoss.

Allerdings fehlte ihr dazu noch eine geeignete Sprache. Also beschloss sie, sich Wörter anzueignen. Irgendetwas hinderte sie noch daran, sie auszusprechen wie ihre Eltern oder die Frauen in der Krippe, aber das war egal – sie brauchte sie ja nur innerlich.

Das war eine großartige Zeit. Immer wenn ihr ein neues Wort über den Weg lief, fing sie es mit dem Lasso ein und fügte es der Herde in ihrem Kopf hinzu, die sie immer wieder umgruppierte. Es gab Wörter, die sie verstand, Wörter, die sie nicht verstand, und Wörter, die sie fühlte. Sie benutzte sie alle, aber am liebsten die rätselhaften, die sie immer dann brauchte, wenn ihre Träume zu kompliziert waren, um sie zu begreifen, was ziemlich oft vorkam.

Was war das für eine Enttäuschung, als ihr irgendwann klar wurde, dass Untergehen nicht bedeutete, einen Umweg durch dunkle Gefilde unterhalb der gewöhnlichen Welt zu nehmen! Glücklicherweise blieben ihr solche schmerzlichen Erkenntnisse noch eine Weile erspart. Erst einmal glühte sie im Fieber des Spracherwerbs, das sich kaum von dem gewisser Sammler moderner Kunst unterscheidet. Wenn sie hinreißende Wörter wie Tamburin oder Schaukelpferd aufschnappte, verfiel sie in helle Aufregung. Das muss ich haben! Doch um sich das fremde Wort anzueignen, musste sie sich noch in das gefährliche Wagnis stürzen, es innerlich auszusprechen, denn gewisse Vokabeln hatten verblüffende Zauberkräfte. So erschauerte sie vor Lust, als sie zum ersten Mal so tollkühn war, das Wort Marienkäfer in den Mund zu nehmen; und als sie sich Gartenschlauch einverleibte, verging sie fast vor Entzücken.

Mit ungefähr zwei Jahren hörte sie ihre Mutter einmal zu ihrem Vater sagen:

»Komisch, dass die Kleine noch nicht spricht!«

»Ist das nicht normal?«

»Nein, sie müsste schon Mama und Papa sagen können.«

Die Freude, die Tristane über diesen Satz empfand, war so groß wie ihre Verblüffung. Offenbar wurde von ihr Magisches erwartet, eine so gewaltige Leistung wie Sprechen! Sie wollte diesem Wunsch ihrer Eltern sofort nachkommen, musste aber feststellen, dass es viel schwieriger war, mit dem Mund Laute zu erzeugen, als sich schweigend an den Wörtern zu ergötzen. Dank übermenschlicher Anstrengung gelang es ihr aber, »Mama Papa« stimmhaft zu machen.

Florent und Nora staunten. Zwischen ihrem Gespräch und diesem Wunder waren keine drei Minuten vergangen. Außerdem hatte Tristane genau die Wörter gesagt, die sie erwähnt hatten. Das Kind hatte sie also verstanden! Sie vergaßen nur leider, sie dafür zu loben.

Statt Sie kann sprechen! oder, noch besser: Du kannst ja sprechen! riefen sie:

»Sie versteht uns!«

Und was Tristane in ihren Augen las, war fast so etwas wie Sorge. Als müssten sie jetzt aufpassen, was sie sagten, solange sie dabei war.

Florent dämmerte, dass er über seine Tochter nicht mehr in der dritten Person sprechen sollte.

»Seit wann kannst du denn sprechen, mein Schatz?«

Da Tristane noch keinen Begriff von Zeit hatte, konnte sie die Frage nicht beantworten.

Nora fiel noch etwas ein:

»Was kannst du denn sonst noch alles und sagst es uns nicht?«

Das Kind hörte eine solche Angst in der Stimme seiner Mutter, dass es etwas Dummes sagte, um sie zu beruhigen:

»In der Nacht sind Leute in meinem Zimmer.«

Verblüfft sahen die Eltern ihre Tochter an. Dann begriff Florent, was gemeint war, und musste lachen.

»Nein, da ist niemand«, erklärte er. »Das sind deine Träume. Und was im Traum passiert, ist nicht wirklich. Du musst dich nicht fürchten!«

Mama lächelte. Die Weltordnung war gerettet. Erwachsene hatten die Wahrheit gepachtet und besaßen die Macht, Kinder zu trösten. Nun wurde die Tochter mit Lob überschüttet:

»Wie gut du schon sprechen kannst! Bravo Tristane!«

Die Eltern hatten lieber nicht bemerkt, dass ihre Tochter auf eine Einladung zum Gespräch gewartet hatte, bevor sie den Mund aufmachte. Diese übertriebene Höflichkeit hätte ihnen nämlich die Augen geöffnet für Tristanes größten Komplex: ihre Angst zu stören.

Nora hatte eine Schwester, die ganz anders war als sie. Sie wurde Bobette genannt, und niemand wusste, woher diese Koseform kam. Mit zweiundzwanzig hatte Bobette schon vier Kinder. Wenn man sie fragte, von wem, war man für sie ein Fascho.

Sie lebte in einer Sozialwohnung. Die vier Kinder schliefen im einzigen Schlafzimmer, sie im Wohnzimmer. Nachdem sie sie ins Bett gebracht hatte, legte sie sich aufs Sofa. Morgens fanden die Kinder sie schlafend vor dem laufenden Fernsehapparat, mit einem vollen Aschenbecher und ein paar leeren Bierflaschen neben sich.

Weihnachten wurde bei der Großmutter gefeiert. Tristane liebte dieses Fest. Sie liebte ihre Oma und empfand eine wahre Leidenschaft für ihre Tante. Besonders gegen Ende des Essens äußerte diese so fantastische Dinge wie:

»Ich werde ein Pferd kaufen!«

Oder:

»Ich lade euch alle nach Marokko ein.«

Niemand ging darauf ein. Tristane las aus den Blicken ihrer Eltern ein peinlich berührtes Wohlwollen, wie es ihre eigenen Worte manchmal hervorriefen.

Sie war gleich alt wie der vorletzte Sprössling von Tante Bobette. Das war kaum zu glauben! Jackys Vokabular beschränkte sich auf das Wort Jo, das er ständig benutzte. Seine älteren Brüder, Nicky und Alain, stellten ihm gern x-beliebige Fragen und schlugen sich vor Lachen auf die Schenkel, wenn er unverrückbar mit seinem ewigen Jo! antwortete.

Bobette wollte ihr viertes Kind Cosette nennen, ihre Schwester versuchte, sie davon abzubringen.

»Aber ich liebe Victor Hugo«, war die Antwort.

»Und was für eine Zukunft soll sie haben – mit diesem Namen?«

»Ich brauche jemanden, der mal bei mir den Besen schwingt.«

Nora gab auf. Es war hoffnungslos.

Für ihre Nichte hegte Bobette eine glühende Bewunderung.

»Du bist ein Superhirn, Tristane! Aus dir wird mal ’ne Präsidentin!«, rief sie bei jeder Gelegenheit.

Sie wollte Tristane auch als Patin für ihre Tochter Cosette.

»Aber sie ist doch nur zwei Jahre älter!«, gab Nora zu bedenken.

»Macht nichts. Meine Tochter soll die französische Präsidentin als Patin haben.«

Tristane war entzückt von ihrem Patenkind. Was für ein Anblick, die Zweijährige mit der gewichtigen Miene und dem Baby im Arm!

Auch die Großmutter bewunderte Tristane, äußerte sich aber zurückhaltender.

»Du wirst bestimmt mal studieren«, sagte sie zu der Kleinen.

»Studieren! So ein Quatsch!«, rief Bobette.