9,99 €

Mehr erfahren.

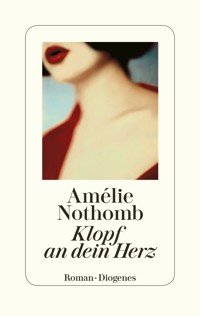

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der kluge Sonderling Déodat liebt das einsame Studium der Vögel, die Beobachtung ihres Flugs am Himmel über Paris. Auch Trémière wächst isoliert auf, im verwunschenen Haus ihrer Großmutter. Und wie Déodat lernt sie früh, die Dinge genau zu betrachten. Eines Tages trifft der altkluge Junge auf das bildhübsche Mädchen, und eine wundersame Geschichte nimmt ihren Lauf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Amélie Nothomb

Happy End

Roman

Aus dem Französischen von Brigitte Große

Diogenes

Als Énide mit achtundvierzig Jahren ihr erstes Kind erwartete, fieberte sie der Entbindung entgegen wie andere einer Partie Russisch Roulette. Trotzdem freute sie sich über die lang ersehnte Schwangerschaft, die sie erst im sechsten Monat bemerkt hatte.

»Aber ich bitte Sie, Madame, Ihre Monatsblutungen sind ein halbes Jahr ausgeblieben!«, wunderte sich der Arzt.

»In meinem Alter habe ich das für normal gehalten.«

»Und was ist mit Übelkeit und Erschöpfung?«

»Das war für mich nichts Neues.«

Der Arzt musste einräumen, dass ihr kaum gerundeter Bauch nicht besonders auffiel. Énide gehörte zu dieser Art kleiner, zarter Frauen, die nie besonders weiblich wirken und übergangslos vom jungen Mädchen zur alten Jungfer mutieren.

Als es so weit war, bekam sie es mit der Angst zu tun. Sie hatte das Gefühl, dass eine Katastrophe im Anzug war, gegen die sie nichts unternehmen konnte. Ihr Mann saß im Krankenhaus an ihrem Bett und hielt ihr die Hand.

»Ich schaffe das nicht!«, jammerte sie.

»Das wird schon!«, sprach er ihr Mut zu.

Aber da war er sich selbst nicht so sicher. Énide hatte während der ganzen Schwangerschaft kein Gramm zugenommen. Das Baby in ihrem Bauch sei am Leben, wurde ihnen versichert. Man brauchte schon Phantasie, um daran zu glauben.

Der Arzt erklärte, er werde einen Kaiserschnitt vornehmen, weil das die einzige Möglichkeit sei. Das beruhigte die beiden ein wenig.

Sie wussten, dass es ein Junge sein würde. Da Énide ihn als ein Geschenk Gottes betrachtete, wollte sie ihn Déodat taufen.

»Warum nicht Théodore? Das bedeutet dasselbe«, gab ihr Mann zu bedenken.

»Die besten Männer der Welt haben einen Namen, der auf -at endet«, antwortete sie.

Da musste Honorat lächeln.

Als die Eltern das Baby zum ersten Mal sahen, fielen sie aus allen Wolken. Es sah aus wie ein neugeborener Greis, faltig, die Augen kaum geöffnet, der Mund eingefallen – richtig abstoßend.

Énide war so entsetzt, dass es ihr die Sprache verschlug. Mit Müh und Not schaffte sie es, den Arzt zu fragen, ob ihr Sohn normal sei.

»Er ist vollkommen gesund, Madame.«

»Und warum ist er so faltig?«

»Er ist ein bisschen dehydriert. Das gibt sich.«

»Und wie klein und dünn er ist!«

»Er kommt eben ganz nach der Mama.«

»Ehrlich gesagt, Herr Doktor, finde ich, dass er schauderhaft aussieht.«

»Das traut sich kaum jemand zu sagen, Madame, aber Babys sind fast immer hässlich, müssen Sie wissen. Trotzdem macht das hier einen guten Eindruck, darauf gebe ich Ihnen mein Wort.«

Alleingelassen mit ihrem hässlichen Sohn, fanden sich die Eltern schließlich damit ab und beschlossen, ihn zu lieben.

»Vielleicht sollten wir ihn Riquet mit der Locke nennen?«, schlug Énide vor.

»Nein, Déodat ist sehr schön«, erwiderte der frischgebackene Vater und lächelte tapfer.

Zum Glück hatten sie kaum Familie und nicht viele Freunde. Dennoch mussten sie Situationen ertragen, in denen die Höflichkeit der Besucher deren Entsetzen nicht ganz verbergen konnte. Énide beobachtete die Gesichter derjenigen, die ihr Baby zum ersten Mal sahen, und litt jedes Mal Höllenqualen, wenn sie ein Zucken des Abscheus darin entdeckte. Einem bedrückenden Schweigen folgte dann meist eine mehr oder minder peinliche Bemerkung: »Genau wie sein Urgroßvater, als der auf dem Totenbett lag!«, oder: »Schaut ja ein bisschen sonderbar aus der Wäsche! Gott sei Dank ist es ein Junge!«

Die böse Tante Épziba schoss den Vogel ab.

»Meine arme Énide!«, säuselte sie. »Hast du dich denn schon halbwegs wieder erholt?«

»Ja, es gab ja keine Komplikationen bei dem Kaiserschnitt.«

»Nein, ich meine von dem Schrecken über das kleine Scheusal!«

Geschlagen verließen die Eltern das Krankenhaus und verkrochen sich in ihrem Zuhause.

»Schwöre mir, Liebster, dass wir keinen Besuch mehr empfangen!«, bat Énide.

»Ich schwöre es dir, Liebste!«, versprach Honorat.

»Hoffentlich hat Déodat von der Niedertracht und Gehässigkeit der Menschen nichts gespürt. Er ist ja so lieb, weißt du. Als ich ihn stillen wollte und er begriffen hat, dass es nicht funktioniert, hat er mich angelächelt, als wollte er mir sagen: Ist nicht so wichtig.«

Honorat fand das bedenklich. ›Verliert sie jetzt den Verstand?‹, fragte er sich. Énide war immer schon äußerst empfindsam gewesen, körperlich wie seelisch. Mit fünfzehn war sie von der Ballettschule der Pariser Oper verwiesen worden, und zwar aus einem in der Geschichte dieses hervorragenden Hauses bis dato noch nie dagewesenen Grund: wegen übertriebener Magerkeit.

»Wir wussten gar nicht, dass so etwas möglich ist«, sagte die Prüferin.

Bei einer Größe von einem Meter fünfzig war an eine Modelkarriere nicht zu denken. Énide bekam gerade noch ihr Zeugnis – hauptsächlich deshalb, weil die Lehrer in ihr immer noch die künftige Primaballerina sahen.

Da sie sich nicht traute, den Eltern ihr Scheitern zu gestehen, setzte sie sich jeden Morgen auf den Vorplatz der Oper und blieb dort bis zum Abend. Dort sah sie Honorat, damals Kochlehrling an der Ballettschule, ein junger Mann von siebzehn Jahren, rund an Körper und Geist, und verliebte sich Hals über Kopf in das dünne Mädchen.

»Du könntest doch bestimmt etwas Besseres finden als eine Selbstmordkandidatin«, sagte sie.

»Heirate mich!«, bat er.

»Dazu bin ich nicht gewichtig genug.«

»Zu zweit sind wir es.«

Da sie für sich keine andere Zukunft mehr sah, nahm Énide den Antrag an. Der Code Napoléon schrieb damals noch für eine Ehe das Mindestalter von fünfzehn Jahren bei Mädchen und achtzehn bei Jungen vor. Deshalb mussten die beiden noch ein Jahr warten, bis sie in der Église de Saint-Augustin heiraten konnten.

Sie wurden sehr glücklich. Zu ihrer eigenen Überraschung verliebte sich Énide leidenschaftlich in den rundlichen Jungen. Seine bedingungslose Freundlichkeit und Geduld beeindruckten sie. Er stieg rasch auf und wurde Chefkoch der Schule. Die Ballettratten ermahnten ihn ständig, weniger Butter und Sahne zu verwenden, worauf er ihnen versicherte, dass er diese Zutaten seit langer Zeit nicht mehr kaufte.

»Aber warum schmeckt es dann so gut?«, wollten die Jungballerinen wissen.

»Weil ich mit Liebe koche.«

»Macht Liebe dick? Sie sind ja recht rund!«

»Das ist bei mir angeboren. Aber schaut meine Frau an, dann wisst ihr, dass Liebe dünn macht.«

Das war zwar ein Scheinargument, denn Énide war schon immer so zart gewesen, aber es half ihm, die Ballettratten, die ihn zu ihrem Leibkoch ernannt hatten, zu beruhigen.

Mehr als dreißig Jahre verflogen in einem so vollkommenen Glück, dass die Liebenden die Zeit kaum bemerkten. Allerdings war Énide oft traurig darüber, dass sie keine Kinder hatten.

»Wir sind die Kinder«, tröstete Honorat sie dann.

Tatsächlich lebten sie in kindlicher Unbeschwertheit. Nach der Arbeit eilte er immer gleich heim zu seiner Frau. Dann spielten sie Karten oder Mensch-ärgere-dich-nicht. Wenn in den Tuilerien Jahrmarkt war, verbrachten sie viele Stunden dort, am liebsten am Schießstand, obwohl sie beide die lausigsten Schützen waren, die man sich vorstellen kann. Wenn ihnen schlecht wurde, weil sie zu oft Riesenrad gefahren waren und zu viel Zuckerwatte gegessen hatten, schlenderten sie Hand in Hand zurück zur Oper.

Énide war nie ganz gesund, aber was machte das schon? Ihre Krankheiten waren glücklicherweise allesamt harmlos und wurden so ausführlich zelebriert, wie sie es sich nur wünschen konnte. Honorat brachte ihr ein Tablett mit Toast und Heidelbeergelee und einem leichten Tee ans Bett. Nachdem er abgeräumt hatte, legte er sich zu ihr und drückte sie an sich. Sein gutgepolsterter Körper saugte den Schweiß der Fiebernden ebenso auf wie die Ausdünstungen der Hustenden. Durch das Fenster ihres Schlafzimmers unter dem Dach der Oper betrachteten sie Paris, das sich nur für sie seit Cocteau nicht verändert hatte. Nicht jedem ist die Anmut seiner Kinder der Nacht gegeben.

Déodats Geburt war eine harte Landung. Nolens volens wurden die beiden Liebenden zu jener Sorte Erwachsener, die man als Eltern bezeichnet. Der Umstand, dass sie viel länger Kind gewesen waren als der Durchschnitt, stand ihnen jetzt im Weg. So dachten sie aus alter Gewohnheit nach dem Aufwachen als Erstes an ihr Vergnügen.

Dann fiel es Honorat wieder ein, und er rief: »Der Kleine!«

Das Baby, das die Enttäuschung seiner Eltern gleich gespürt hatte, verhielt sich von Anfang an unauffällig. Nie hörte man es weinen. Auch wenn es Hunger hatte, wartete es geduldig auf das Fläschchen, an dem es dann mit der ekstatischen Gier eines Mystikers saugte. Da Énide Mühe hatte, das Grauen, das ihr sein Gesicht einflößte, zu verbergen, lernte es sehr schnell zu lächeln.

Sie war ihm dafür dankbar und liebte es. Ihre Liebe war umso größer, als sie befürchtet hatte, keine empfinden zu können. Sie ahnte, dass sich Déodat seines abstoßenden Äußeren bewusst war und ihr dabei geholfen hatte, ihren Widerwillen zu überwinden.

»Unser Sohn ist intelligent«, verkündete sie.

Und sie hatte recht: Der Säugling verfügte über jene höhere Form der Intelligenz, die man den Sinn für andere nennen könnte. Der klassischen Intelligenz mangelt es meist an dieser mit der Sprachbegabung vergleichbaren Tugend: Wer darüber verfügt, weiß, dass jede Person wie eine eigene Sprache ist, die man lernen kann, wenn man ihr mit ganzem Herzen und allen Sinnen sehr genau zuhört. Auch deshalb ist sie eine Art Intelligenz: weil es darum geht, zu verstehen und zu erkennen. Intelligente Menschen ohne diesen Zugang zum anderen werden zu Idioten im etymologischen Sinn des Wortes: zu Wesen, die nur um sich selbst kreisen. In unserer Zeit, in der es von solch intelligenten Idioten nur so wimmelt, sehnt man sich oft nach der Gesellschaft des schlichten Trottels von einst zurück.

Intelligenz ist immer auch die Fähigkeit zur Anpassung. Déodat musste eine Umwelt besänftigen, die wenig geneigt war, den Schrecken der Natur mit Wohlwollen zu begegnen. Dass hier kein Missverständnis aufkommt: Énide und Honorat waren gute Menschen. Aber im Grunde ist niemand bereit, ein Scheusal willkommen zu heißen, schon gar nicht, wenn es sich um den eigenen Nachwuchs handelt. Wie soll man denn verkraften, dass auf einen Moment der Liebe unweigerlich der Schock des Hässlichen folgt? Wie ertragen, dass eine geglückte Vereinigung eine derart groteske Gestalt hervorbringt? Diese Absurdität lässt sich nicht anders wahrnehmen denn als Unfall.

Schon bevor es das vielzitierte Spiegelstadium erreicht hatte, wusste das Kind, wie abstoßend sein Äußeres war. Das konnte es nicht nur im empfindsamen Blick der Mutter erkennen, sondern auch im friedfertigen des Vaters. Erschwerend kam hinzu, dass es das Aussehen offensichtlich nicht von den Eltern hatte: weder von der hübschen Mama noch von dem rundlichen Papa – ein schwer erträgliches Paradox, das Énide folgendermaßen formulierte: »Liebster, du mit deinen fünfzig Jahren bist milchgesichtiger als unser armer Kleiner.«

Énide nannte Déodat oft ihren »armen Kleinen«.

Alle Babys sind einsam, und Déodat war es noch mehr als andere, weil er oft sich selbst überlassen blieb in dieser Wiege, die seine Welt war. Aber er liebte das Alleinsein: Seiner eigenen Gesellschaft ausgeliefert, brauchte er sich nicht mit dem Mitleid der anderen herumzuschlagen, sondern konnte sich dem Rausch hingeben, sein Gehirn zu erkunden. Dort entdeckte er so schöne, weite Landschaften, dass sich bald die edle Anwandlung der Bewunderung einstellte. Außerdem konnte er sich nach Belieben darin bewegen, die Blickpunkte wechseln und dem Ton lauschen, der manchmal aus dem Unendlichen aufstieg.

Das war ein Wind, der so stark wehte, dass er bestimmt von schrecklich weit herkam. Déodat verging fast vor Lust angesichts einer solchen Kraft, und dank seiner Gabe des Zuhörens verstand er auch die Brocken einer unbekannten Sprache, die dieser Wind mit sich trug: »Ich bin es. Ich bin es, der lebt. Erinnere dich!« Es war ein tiefer Klang, ähnlich dem Gurgeln einer auslaufenden Badewanne, und er löste in ihm eine Furcht reinster Wonne aus. Einer Wonne, wie bedeckt von einem schwarzen Schleier, durch den kein Licht drang. Das Spiel bestand darin, sich überschwemmen zu lassen von der Unermesslichkeit des Nichts. Eine solche Bewährungsprobe zu bestehen erfüllte ihn mit Freude und Stolz.

Dann tauchten allmählich die Dinge wieder auf: Déodat sah, wie aus dem Nichts die ersten Parzellen des Lebens erstanden, er spielte mit einem Protozoon, das sich mit einem Farbkreis verband, er genoss jede Farbe im Urzustand, das sanfte Blau, das üppige Rot, das schelmische Grün, das kraftvolle Gelb, und wenn er sie berührte, überliefen ihn köstliche Schauer.

Er stellte fest, dass das alles mit dem Sehen zu tun hatte, und ahnte, dass es noch andere Forschungswege gab. Die Untersuchung all dessen, was ihm zur Verfügung stand, führte ihn zu der Erkenntnis, dass er auf seine Weise sehr gut ausgestattet war. Er lernte, an seinen etwas salzigen Fingern zu lutschen und an seinem Kopfkissen, das durch den Speichel süß wie Milch wurde. Wenn ihm nach stärkeren Gegensätzen war, drückte er in seine Windel und produzierte so eine lauwarme, dicke Masse, die stark roch, was ihn mit einem wilden Stolz erfüllte. Die Tore sprangen auf, und er betrat ein Königreich, dessen alleiniger Herrscher er war.

Dort waltete die Liebe, die nie so schön war wie in dieser Einsamkeit. Ihr Fluten betraf niemanden speziell. Diese gegenstandslose Liebe, unbeschwert von jeglicher Sorge, lieferte ihn der kolossalsten Wollust aus, die man sich vorstellen kann. Er musste sich nur in diese Flut stürzen und wurde fortgetragen, dahin, wo es weder Zeit noch Raum gab, nichts als grenzenlosen Genuss.

Irgendwann kam immer der Moment, in dem ein Gesicht auftauchte: Die anderen sorgten sich um ihn, und er musste sich wieder verstellen. Seit er bemerkt hatte, dass Lächeln die richtige Antwort auf unumgängliche elterliche Forderungen war, setzte er es entsprechend ein.

Wenn er allein war, lächelte er nie. Er hatte kein Bedürfnis, sich selbst über seine Zufriedenheit in Kenntnis zu setzen. Lächeln hatte etwas mit Sprache zu tun, oder, genauer gesagt, mit jener Form der Sprache, die sich an andere wandte. Denn es gab auch eine innere Sprache fernab der Information, die nur der Steigerung des Rausches diente.

Es muss gesagt werden, dass sein Ausdruck in Gegenwart seiner Eltern an Qualität einbüßte. Er musste sich auf ihr Niveau begeben, nein, viel schlimmer, auf das Niveau, das sie ihm unterstellten: Sie saßen dem Trugbild des Kindischen auf. Aber Déodat liebte seinen Vater und seine Mutter und hielt sich an ihre Regeln.

Énide hob seinen Körper auf und drückte ihn an sich. Er fühlte Worte der Liebe der mütterlichen Brust entspringen. Sie wechselte ihm die Windel und lobte ihn für das, was sie darin fand. Das bestätigte ihn in seinem Eindruck, ein bewundernswertes Werk geschaffen zu haben. Wenn sie seine Pobacken reinigte, strampelte er mit den Beinchen vor Vergnügen. Und wenn sie ihn dann noch mit Ölen von köstlich balsamischer Frische einrieb, bevor sie ihm eine neue Windel anlegte, blieb ihm vor Wonne der Mund offen stehen.

»Er hat bestimmt Hunger«, schloss Honorat aus dieser Beobachtung. »Ich mache ihm mal ein Fläschchen.«

Da Déodat um die Probleme wusste, die sein Äußeres den Eltern bereitete, verzichtete er auf sämtliche Lebensmittelallergien, die sich hübsche Kinder erlauben konnten. Also trank er, ohne Mätzchen zu machen, sein Fläschchen mit warmer Kuhmilch.

»Brav wie ein Engel«, wurde er gelobt.

Anschließend setzten sie ihn in den Laufstall. Er schätzte diesen Raum aus einem ganz einfachen Grund: Dort kamen sie nicht an ihn heran. Sosehr er seine Eltern liebte, er liebte sie doch noch mehr, wenn ein gewisser Abstand gewahrt blieb, das war ihm klargeworden: Distanz förderte seine Gefühle. Wenn er in Énides Armen lag, verdarb das Übermaß seiner Lust einen Teil seiner Liebe. In der Sicherheit des Laufstalls konnte er seine Erregung analysieren, indem er sie in der Erinnerung noch einmal durchlebte und fühlte, wie er vom Taumel der Ekstase überwältigt wurde. Das gelang ihm viel besser, wenn er die Dame seines Herzens beobachten konnte, ohne dass sie ihn ansah: Sie machte den Haushalt, saugte Staub oder las. Nie liebte er sie so sehr, wie wenn sie ihm das Geschenk ihrer Anwesenheit machte, ohne dass er ihre Aufmerksamkeit fürchten musste.

Déodat liebte auch Honorat, aber anders, es war eine Liebe, die mehr aus dem Kopf kam als aus dem Rest des Körpers. In den Armen seines Vaters erlebte er einen angenehmen Umgang mit Gefühlen und Achtung. Er schätzte es, dass es bei ihm keine Gefühlsausbrüche gab – das wäre peinlich gewesen. Dieser Mann, das spürte er, war frei von den mütterlichen Besorgnissen, und Déodat war ihm dankbar dafür, dass er so stetig und ausgeglichen war.

Und dann, eines Tages, geschah etwas: Das Baby entdeckte, dass noch andere Personen in seinem Universum existierten. Als Énide die Tür öffnete, erschien ein Wesen vom Geschlecht des Vaters, aber von imposanterer Statur und mit tieferer Stimme. Énide wirkte nicht überrascht.

»Bringen Sie sie bitte in die Küche«, sagte sie.

Daraufhin schleppte das Wesen eine bemerkenswerte Anzahl von Wasserflaschen in die Wohnung und verschwand gleich wieder.

Déodat dachte nach. Dass diese Erscheinung die Mutter nicht irritiert hatte, konnte nur bedeuten, dass sie für sie nichts Außergewöhnliches darstellte. Déodat versuchte, an einen entlegenen Ort seines Gehirns vorzudringen; das Dunkel ließ sich nicht lichten, dennoch konnte er darin ein paar Schatten erkennen, die ihm das Ungeheuerliche bestätigten: Vater, Mutter und er waren nicht die Einzigen auf der Welt. Das war so verblüffend wie für Robinson die Begegnung mit Freitag.

Später bekam er ein Gespräch zwischen Honorat und Énide mit:

»Schrecklich, diese magersüchtigen Mädchen! Auch wenn ich ihnen feierlich schwöre, dass kein Gramm Fett im Essen ist, haben sie solche Angst davor, dass sie kaum etwas anrühren.«

»Soll ich mich mal wieder zeigen, um sie zu beruhigen?«

»Ja, vielleicht. Aber ich habe auch mehr als genug vom ewigen Misstrauen dieser Anorektikerinnen.«

Das war die Bestätigung dafür, dass auch weitere Wesen vom Geschlecht seiner Mutter die Welt bewohnten. Déodat spürte, dass dieses Gespräch noch weiterführende Informationen enthielt, beschloss aber, dass er sich mit deren Verständnis noch Zeit lassen konnte.

Die Sprache seiner Eltern bereitete ihm kaum Probleme. Jede neue Ansammlung unbekannter Laute offenbarte rasch ihre Bedeutung.

Einmal zeigte die Dame seines Herzens auf sich und artikulierte dabei ungewohnt deutlich: »Mama. Ma-ma. Mama.«

Er kannte ihren Namen doch schon seit langem! Wie konnte sie daran zweifeln? Hielt sie ihn etwa für dumm?

Sie hob ihn hoch bis vor ihr Gesicht und wiederholte: »Mama. Ma-ma.«

Er sah ihren Mund vor seinen Augen und verfolgte, wie die Lippen die Silben herauspressten. Das war ein erschreckendes und absurdes Schauspiel. Warum machte sie das?

Doch der Nachahmungstrieb seines Alters zwang ihn, das Gesicht genauso zu verziehen, ohne dass er es merkte, und zu seiner Bestürzung hörte er sich selbst unwillkürlich »Mamama« stammeln.

»Ja, mein Baby! Ja, mein Baby!«, rief Énide, außer sich vor Freude. »Bravo!«

Sie bedeckte seine Wangen mit wilden Küssen und schien noch begeisterter zu sein als von seinem schönsten Kaka. Déodat fand ihre Werteskala unangemessen.

Zurück im Laufstall, grübelte er über diese neue Erfahrung nach. Seine Mutter wünschte also, dass er redete. Aber warum? Und was sollte er sagen? Was wollte sie von ihm hören?

Eines war jedenfalls klar: dass sie von ihm ihren Namen hören wollte. Die Person zu benennen, mit der man es zu tun hatte, schien ein wichtiges Ritual zu sein. Ein solches Verhalten hatte er bei den Großen schon beobachtet. Er sollte auch daran denken, »Papa« zu Papa zu sagen, um ihn nicht zu kränken.