2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Schriften aus dem Familienarchiv Andresen 1

- Sprache: Deutsch

Theodor Andresen (1894-1949) verfasste neben Schilderungen aus seiner Familie Kurzgeschichten, Reiseberichte, Reflexionen, Märchen und Gedichte, die einen zeitlichen Bogen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre umfassen. In diesen kommen die gesellschaftlichen Umbrüche zwischen der Kaiserzeit, dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik teilweise zum Tragen. Von den Nöten eines jungen Flensburger Kaufmanns, dem Erlebnis der Eisenbahn, Schulstreichen in der Kaiserzeit, Kriegsbriefen, Landschafts- und Reiseschilderungen bis hin zu Kurzgeschichten mit sozialem Hintergrund reicht die inhaltliche Spannbreite. In der Reihe "Schriften aus dem Familienarchiv Andresen" sind bei tredition bereits mehrere Bücher erschienen, die von seinem Enkel Dirk Meier herausgegeben werden. Dieser stellte für dieses Buch die Erzählungen neu zusammen und bereicherte sie mit Illustrationen, die größtenteils von Theodor Andresen stammen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

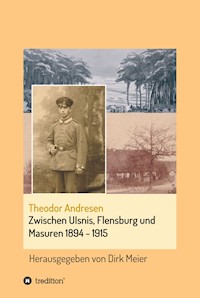

Schriften aus dem Familienarchiv Andresen 6Herausgegeben von Dirk Meier

Theodor Andresen um 1920

„Der Boden, aus dem die üppige Pflanze Phantasieemporwächst, ist das Erlebnis“Theodor Andresen

Theodor Andresen

Das bunte Buch

Erzählungen und Gedichte

Herausgegeben von Dirk Meier

© 2020, Dr. habil. Dirk Meier

Herausgeber:

Dirk Meier

Autor:

Dirk Meier nach Manuskriptenvon Theodor Andresen

Umschlag: Foto:

Aquarell von Theodor AndresenArchiv AndresenEmail:[email protected]

Verlag:

tredition GmbHHalenreie 40-4422359 Hamburg

ISBN:

978-3-347-04489-0 (Paperback)978-3-347-04490-6 (Hardcover)978-3-347-04491-3 (e-Book)

Verlag und Druck:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar

INHALTSVERZEICHNIS

VORRBEMERKUNGEN

Von Dirk Meier

AUS DEM FAMILIENARCHIV ANDRESEN

Die alte taube Tante

„Kalt ist´s und Stürme sausen für und für,O, Herr Direktor! Bitte eine Tür!“

„Man kann eine sehr oberflächliche Bildungund doch einen recht gründlichen Kater haben!“

Die Baronesse von H.

Mutter und Sohn

Eine erste Fahrradtour

Der Nummern-Zettel

Eine Zugreise zu einem Schulfreund

Katheder-Karikaturen

Kriegsbriefe

Rechne mit deinem Leben ab

Das Telegramm

REISEBESCHREIBUNGEN

Eine Fahrt durch Marsch und Geest

In den Hüttener Bergen

Aus einem Ferientagebuch

ERZÄHLUNGEN

Der Alkoholiker

Der Bettler

Johann Friedrich Stubenhocker

Eine traurige Geschichte

Peter Leopold Einsiedel

Johannes Strauch

Der Schädel

Das Interview

Mein erstes Flug-Erlebnis

REFLEXIONEN

Der einsame Weg

Der Sturm

Im Tannenwald

Tief in der Nacht

Ein Traum

Ein Begräbnis

Menschenkenntnis

Ferdinand Doppelmann

Gedanken

Kosmische Lieder

Kleine Weisheiten

Im Schlosspark von Gravenstein

Spruchweisheit

MÄRCHEN

Ein Märchen

Die beiden Turmhähne

Die sieben Schreibtischgesellen

Die Wipfelhüpfer

Die Wurzelschlüpfer

GEDICHTE

An den Frühling

Frühlingslied

Das Bäumlein

Treulos

Meine Sehnsucht ziehet weit

Den Hüttener Bergen

Ein kleines Lied vom Winde

Ein kleines Lied vom Frühling

Schwarzdrossel

Der einsame Baum

Wo meine Eltern ruhen

AUTOREN

VORBEMERKUNGEN

von Dirk Meier

Theodor Andresen (1894-1949). Foto: Archiv Andresen

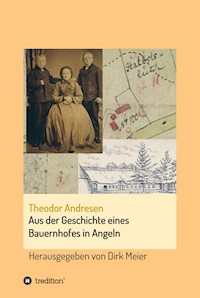

Im Familienarchiv Andresen befinden sich mehrere Erzählungen meines Großvaters Theodor Andresen, der 1894 in Ulsnis an der Schlei geboren wurde und 1949 in Flensburg verstarb. Die für dieses Buch aus der Reihe „Schriften aus dem Familienarchiv Andresen“ zusammengestellten Erzählungen, Reflexionen, Märchen und Gedichte stammen aus seinen Manuskripten „Das bunte Buch“ von 1929, „Das Buch Allerlei“ von 1929 und „Aus meinem Familienarchiv“. In der Einleitung „Das Bunte Buch“ schrieb er:

„Dieses Buch hat schon, ehe darin geschrieben wird, eine besondere Geschichte vor sich, ich meine nicht die seiner Entstehung in der Buchbinderei – das wäre keine besondere Geschichte, da jedes Buch diesen Weg macht, nein, es handelt sich hier um ganz etwas anderes und das ging so zu:

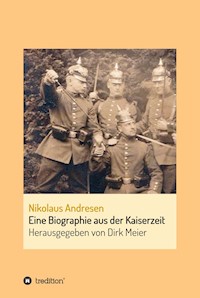

Gekauft wurde dieses Buch von dem Lehrer a.D. Franz Andresen zu Flensburg im großen Jahre des Kriegsausbruchs [1914] zu dem Zweck, später darin die Kriegserlebnisse seines bereits seit Kriegsbeginn im Felde stehenden ältesten Sohnes, des Leutnants der Reserve beim Infanterie-Regt. von Manstein No. 84 Nikolaus Andresen, aufzuschreiben.

Der, für den dies Buch erworben worden war, fand schon im September 1915 vor dem Feinde den Tod und liegt tief drinnen im Polenlande im schwarzen Erdreich begraben. Der Vater fand nicht mehr die Kraft, seinen tiefen Schmerz, über diesen Verlust zu überwinden, um dem Sohn durch dieses Buch ein Denkmal aufzurichten. Nur der jüngste Sohn, der Schreiber dieses, wollte diesem schönen Buch damals die Weihe geben und entwarf und zeichnete jenes Lied hinein, das man auf dem zweiten Blatt findet.

Darauf wurde das Buch vom Vater sorgsam verschlossen gehalten. Sollte er vielleicht doch daran gedacht haben, einmal, wenn die Stunde es ihnen eingab, die schönen weißen Blätter mit seiner sauberen Handschrift zu füllen? Wer kann das sagen, denn nun deckt auch ihn die Mutter Erde und niemals mehr wird er seine Hand auf diese Blätter legen.

Nun aber bin ich geblieben, und ich wage es, dieses Buch zu beginnen. Aber es soll nicht von dem furchtbaren Ernst des Krieges erzählen, der nun vorüber – nein, eher soll es von den Früchten des Friedens reden, von Menschenleben, von seinen frohen und ernsten Stunden, von der Liebe soll es künden, die durch die Welt zieht und wie ein ewiger Frühling, von der Jugend, die keine Sorgen kennt, von der Gegenwart, die große Hoffnungen in sich trägt, von allem Schönen und Großen, das hier auf Erden ist, nur nicht vom Krieg, denn sein Name erfüllt meine Seele mit Hass – und hier ist kein Raum für den Hass, sondern nur für die Liebe.

Das bunte Buch hab ich es genannt. Bunt soll es sein wie das Leben, das da in vollen Farben schimmert, wenn man es genau betrachtet. Das heißt nicht, dass es ein lustiges Buch sein soll und zum oberflächlichen Vergnügen geschrieben sei, nein ein buntes, ein frohes Buch – und wer es liest, der muss es recht verstehen. O, ich weiß es wohl, so ist es auch im Sinne meines toten Bruders geschrieben, der auch den Krieg hasste vom ersten Kanonenschuss an.

Wie war es doch, als ihn kurz nach Kriegsausbruch einen Brief ins Feld schickte, in dem ich von meinen Wanderfahrten durch die herrliche Natur schrieb – schrieb er da nicht: das war der erste schöne Brief, den ich hier draußen erhielt, kein Wort vom Krieg fand ich darin, alles nur von der Heimat, von der schönen Heimat mit den grünen Wäldern und den goldenen Feldern, mit dem blauen Wasser und dem herrlichen Himmel, unter dem die weißen Wolken so selig, so friedlich dahinziehen.

Wohlan, mein buntes Buch!“

Theodor Andresen hasste den Krieg und fand daher erst in den 1930er Jahren die Kraft, seine Kriegserlebnisse als auch die seines älteren Bruders Nikoloaus Andresen niederzuschreiben als Mahnung für die nachfolgenden Generationen.

„Das bunte Buch“ und „Das Buch Allerlei“ beinhalten neben eigenen Erlebnissen und Reiseschilderungen auch Geschichten über „Sonderlinge“. Wie schrieb er doch im „Buch Allerlei“ 1929:

„Wenn es mich immer wieder auf Neue treibt, über Sonderlinge zu schreiben, so ist das in meiner Art begründet, auf den Boden ihres Wesens zu gelangen, um daraus eine Erklärung ihr gewissen Eigenart zu finden. Dabei gewinne ich mehr und mehr die Erkenntnis, dass es eigentlich normale Menschen nicht gibt – dieses Adjektiv so verstanden, dass es eine Norm nicht gibt, worauf man einen Menschen in heutiger Zeit gern einzuzwängen sich bemüht. Jeder Mensch ist eben ein Sonderling – ein Besonderer – ein Individuum, dass es in der Wiederholung nicht gibt.“

Der Blick von Theodor Andresen auf die Welt war im höchsten Maße individualistisch, er zeichnete, dichtete und reflektierte, so schrieb er einleitend im „Buch Allerlei“:

„Der Boden, aus dem die üppige Pflanze Phantasie emporwächst, ist das Erlebnis.“

AUS DEM FAMILIENARCHIV ANDRESEN

Die alte taube Tante1

Wees um 1864

Im einsamen hinteren Winkel meines Heimatdorfes, abseits der dörflichen Hauptstraße, lag in meinen Knabenjahren eine verfallene strohbedeckte Hütte, hinter ihr hohe Eichenbäume, neben ihr ein ziemlich großer Dorfteich.

Das kleine altersschwache Häuschen hatte in der Vorderfront eine schmale durchsägte Eingangstür wie sie die Stellungen zu der Zeit hatten, an jeder Seite ein kleines Fenster mit bleigefassten Scheiben. Der kleine Vorflur, nur so groß, dass man sich eben darin wenden konnte, war mit rohen Feldsteinen gepflastert, rechts führte eine Tür, die stets verschlossen, in das Stübchen der alten Tante.

Ein kleiner Raum, 3 Schritte breit und 4 Schritte tief, mit höchst einfachem Tisch und einem Lehnstuhl, dessen Sitz aus Strohseilen geflochten, ein Kleiderschrank, ein Holzschemel und ein alter wackeliger Ofen – das war das ganze Haus – und Stubengerüst, wenn man nicht hinzuzählen wollte das hinter und neben dem Ofen verstaute Leseholz und in den in der Ecke nebenan stehenden Holzklotz, auf dem das vom Walde heimgetragene Brennholz zerkleinert wurde.

Doch, halt, eines darf ich in der Zimmerausrüstung der guten Alten beileibe nicht vergessen, war es doch ihr Zeitvertreib und ihr Sorgenbrecher, ihr Trostspender in den frühen Stunden ihres einsamen Daseins, ihr Rettungsanker in ihrer Weltflucht und Menschenscheu, nämlich ihr Spinnrad. Daran konnte sie Stunden und Tage sitzen, um das Rad zu drehen, die Finger zu bewegen, den Faden unablässig und unverdrossen auf die Spule laufen zu lassen, wenn ihr die Welt, die Nachbarn, die Verwandten zuwider geworden waren, wenn grillenhafte und schrullenartige Angst, wenn unbesiegbarer Weltschmerz, oft verstärkt durch Zorn und Hass gegen einzelne Mitmenschen, ihre im Grunde gut geartete Seele erfüllte. In solchen stillen Spinnstunden konnte zu Zeiten ein Murmeln, ein kräftiges Wort, ja sogar eine zornerfüllte Drohung ihren meist schief aufeinander gepressten Lippen entfahren, so dass die Katze, die bisweilen in ihrem Fenster saß, erschreckt nach der Türe sprang, um hinausgelassen zu werden.

So hat die alte taube Tante Jahre gesponnen und ihre Spulen, eine nach der anderen, mit feinem Garn gefüllt, während ihre Grillen und ihre Wunderlichkeiten sich gleichfalls häuften und je länger ihr Lebensfaden weiterspann, desto einsamer, stiller und trüber wurde es in ihrem Stübchen und in ihrem sonderlichen Kopfe und abgestorbenen Herzen. Ich sehe noch den faustgroßen Stein auf ihrer Fensterbank, der allzeit dort bereit lag, wenn gemäß ihrer Einbildung der Feind in irgendeiner Menschengestalt ihr Böses tun wollte. So hatte sie eine lange Zeit hindurch auf einen an ihrer Hütte vorbeifahrenden Knecht einen unauslöschlichen Groll geworfen, nur weil der Knecht ihr mehrfach ans Fenster gespuckt und mit seiner Peitsche eine unschuldige Bewegung gemacht hatte. Die Alte war aber der festen Überzeugung, er wolle ihr irgendein böses Werk antun, weshalb sie schimpfte und wetterte, sobald sie seiner ansichtig wurde. Nicht besser erging es manchen unter den Verwandten, auf die sie zeitweise einen Groll warf, über dessen Ursachen erstere allemal im Unklaren bleiben mussten. Die Deutungsvorgänge der Alten waren nicht immer in der richtigen Spur, sie überschlugen sich an gewissen Ecken und Kanten, wie der Faden an ihrer Spule hakten sie unter gewissen Umständen aus und schlugen dann allerhand Purzelbäume, bis sie hernach, wie der Spinnfaden wieder angehakt, den vorgeschriebenen Weg laufen konnten.

Oftmals bin ich von meiner Mutter zu der tauben Tante Katrin geschickt worden, irgendeine Botschaft, eine Gabe zu überbringen. Weil ihre Tür Tag und Nach verschlossen war und der Ruf der Stimme nicht zu ihr dringen konnte, so mussten andere Ausdrucksmittel angewandt werden. Wir Kinder stellten uns vor das Fenster, verdeckten einige Scheiben, damit die Verdunkelung des Zimmers unsere Anwesenheit kundgab. Dann öffnete sie die Türe, das heißt, wenn sie wollte. Es konnte aber auch vorkommen, dass sie uns überhaupt nicht einließ und wir unverrichteter Sache umkehren mussten. Sehr häufig trafen wie sie auch nicht daheim, denn sie streifte gern in Feld und Wald umher, um Holz zu sammeln, Beeren zu lesen, bei krankem Vieh zu helfen, im Garten Hilfsdienste zu leisten und dergleichen.

Kam man in die Stube, wurde mit Kreide auf den Tisch geschrieben, was man zu bestellen hatte. Meistens ging sie dann auch an ihren Schrank, holte eine Zwieback heraus, bestrich ihn mit Sirup und reichte ihn uns hin. War sie in guter Laune, so war sie gegen uns Kinder sehr gesprächig und wir lernten in der Weile durch Mundstellung und Zeichensprache uns mit ihr verständlich zu machen. Sehr lautes Sprechen konnte auch zu Zeiten als Verständigungsmittel benutzt werden.

So ist mir die alte taube Tante Katrin in Erinnerung geblieben.

Munkbrarup Mühle. Federzeichnung von Theodor Andresen

„Kalt ist´s und Stürme sausen für und für,O, Herr Direktor! Bitte eine Tür!“

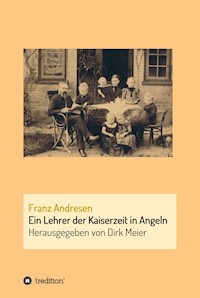

Die Flensburger-KreisbahnAus den Tagebüchern von Fritz Andresen(1860-1888) zur Eröffnung2

Die Flensburger-Kreisbahn war ein Eigenbetrieb des früheren Landkreises Flensburg, welche das zwischen der Flensburger Förde und der Schlei liegende Angeln erschloss, die seit 1881 die Staatsbahn von Flensburg nach Kiel durchzog. Nach dem Vorbild dieser Kreisbahn entstanden bald weitere lokale Bahnen im ländlichen Nordschleswig. Der Flensburger Eisenbahnfachmann Emil Hironymus Kuhrt hatte beim Kreis Flensburg noch vor dem Erlass des Preußischen Kleinbahngesetzes von 1892 den Auftrag für sein Konzept eines billigen Baus und Betriebs einer Kleinbahn anstelle einer Chaussee erhalten. Die erste Strecke führte parallel zur Flensburger Förde ab dem 20. August 1885 bis nach Glücksburg und ab dem 1. Juli 1886 weiter über Dollerup und Rundhof zur Hafenstadt Kappeln an der Schlei, wo sie später auf die Kreisbahnen von Schleswig und Eckernförde traf.

Die Flensburger Kreisbahn galt als die erste ihrer Art. Ihr Planer Kuhrt wollte mit wenig materiellem Aufwand möglichst viele Menschen an die Bahn anschließen. Die ursprünglich als Nebenbahn konzessionierte Strecke wurde 1901 mit dem Bau der zweiten Strecke als Kreisbahn nach dem Kleinbahngesetz genehmigt. Die erste Strecke hatte ihren Endbahnhof im damaligen Staatsbahnhof, die Kiel-Eckernförder-Flensburger-Eisenbahngesellschaft und die Stadt Flensburg andere Standorte ablehnten, während die Königlich Preußische Direktion Altona ihre Anlage zur Mitbenutzung anbot, was aufwendige Kreuzsicherungstechniken erforderte, bevor dann 1901 der Endpunkt in einen eigenen Kreisbahnhof am Hafendamm verlegt wurde. Die zweite Strecke verlief ab 1901 von Flensburg nach Satrup, wo man seit 1904 in die Kreisbahn nach Schleswig umsteigen konnte. Da diese Erweiterung jedoch große Defizit einfuhr, wurde diese nach dem Erlass des Reichsinnenministeriums ein Jahr zuvor 1936 stillgelegt. Gerichtlich machte jedoch der Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holstein die Schäden auf den schlechten Straßen geltend, weshalb der Betrieb am 1. Juli 1937 wieder aufgenommen wurde, bevor am 31. Oktober 1938 die Stilllegung von der Strecke von Flensburg über Satrup nach Rundhof erfolgte.

Hingegen übertraf die Strecke von Flensburg nach Glücksburg alle Erwartungen. 1925 versuchte man sogar deren Gemeinschaftsbetrieb mit der Straßenbahn bis nach Glücksburg von wo aus nun die Kreisbahnzüge nach Kappeln begannen. Dies war jedoch nicht erfolgreich, sodass der Gemeinschaftsbetrieb mit der Straßenbahn 1934 endete.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1947 brachten Hamsterfahrten und eine infolge der Flüchtlinge gestiegene Bevölkerung nochmals ein erhöhtes Verkehrsaufkommen von 382.904 Personen (1939) auf 675.416 Personen (1947). Dennoch gab es Verluste, zumal seit 1951 mit der schon 1937 geplanten Nordstraße begonnen wurde. Entsprechend dem Fortschritt der Straße wurde die Kreisbahn in Abschnitten von Kappeln bis Flensburg von 1952 bis 1953 stillgelegt und die Gleise entfernt.

Als Lokomotiven verkehrten auf der Bahn, die auf einer Länge von 37,5 km neben Straßen führte, aus Sicherheitsgründen solche mit verkleideten Triebwerken (Kastenloks), die etwa 20 km schnell fuhren. Die 1902, 1925, 1926, 1927 und 1929 neu angeschafften Lokomotiven und Triebzüge erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 40 km. Die ersten 1885 bis 1895 angeschafften Lokomotiven Nr. 1-7 Flensburg, Glücksburg, Gelting, Kappeln, Steinberg, Rundhof und Langballig von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) hergestellt worden.3

Über die ersten Fahrten dieser Kreisbahn berichtet der Flensburger Kaufmanns Fritz Andresen in seinen Tagebüchern 1885 und 1886:

Freitag, den 21. August 1885

Die Strecke Flensburg – Glücksburg der Spurbahn wurde gestern eröffnet. Der hiesige provisorischer Bahnhof befindet sich noch auf dem Hafendamm. Hoffentlich wird er in nächster Zeit nach der Stadt hineinverlegt. Abends war ich mit M. dort hinaus und genehmigten uns 2 Bier in der luftigen, nur aus Brettern zusammengeschlagenen „Wartehalle“. Rejem hat die Wirtschaft dort.

Sonntag, den 23. August 1885

… Um drei Uhr nach dem Bahnhof, um zum ersten Male mit der Spurbahn nach Wees zu fahren. Eine solche Menschenmenge, die dort mit wollte, daß der Zug bei weitem nicht die Hälfte aufnehmen konnte, trotzdem noch zwei Güterwagen eingestellt wurden. Ich bezahlte für die Fahrt nichts, mir verlangte kein Mensch etwas ab. In Wees war Mutter wieder eingetroffen. Mit den Harrisleeern über Weesries und Maasbüll zurück. Dieser Weg wurde gewählt, weil die Pferde heute morgen vor dem Zug gescheut hatten.

Sonntag, den 15. November 1885

… und wanderte nach dem hochgelegenen Bahnhof Wees. Eine Laterne mit einer auf dessen Pfahl genagelter Tafel, darauf steht: „Station Wees“ ist bis jetzt noch der ganze Bahnhof. Von etwaigen Baulichkeiten keine Rede. Hier so eine halbe Stunde in der Freiheit bei schneidender Kälte herum zu wandern, macht nicht viel Spaß. Man könnte den Weg nach Flensburg in derselben Zeit zu Fuß zurücklegen, aber dann geht einem ja das Vergnügen verloren „mit der Spurbahn zu fahren“ – und das sagt was. Jetzt kann man schon mit ihr fahren, ohne sein Leben zu riskieren, sie entgleist nicht mehr und schmeißt auch nicht mehr um, auch bleibt sie nicht mehr stehen, wenn sie einen Berg hinauf muß, sie hat sich ganz gewaltig gebessert. Die einzige unheimliche Stelle ist der Übergang über die Kiel – Flensburger Bahn in der Jürgensbyer Schlucht.

Sonntag, den 21. März 1886

… in Anbetracht dessen, dass ich vor 14 Tagen in dem Weeser Bahnhofs-Hundehaus so kläglich gefroren hatte, während ich eine 1/2 Stunde auf den Zug warten musste, schrieb ich auf die Bretterwand:

„Kalt ist´s und Stürme sausen für und für,

O, Herr Direktor! Bitte eine Tür!“

Abends nach hier zurückgekehrt, blieb ich zu Hause, meine Gasse ist ja so flau!

Mit dem Frühlingsanfang ist Tauwetter eingetreten und zwar recht gründlich. Es hat die letzte Nacht furchtbar geregnet. Nun muss der Winter mit seinem vielen Eis und Schnee doch wohl endlich Valet sagen.

„Tante Maaß“4 schreibt in ihrer heutigen Nummer:

Wer nur den lieben Gott lässt walten – und hat nichts –

Und hoffet auf ihn allezeit – und kriegt nichts –

Von nun an bis in Ewigkeit – das kostet nichts

Alter Damm der Kreisbahn bei Rüde. Bleistiftkizze von Theodor Andresen 22.4.1934

„Man kann eine sehr oberflächliche Bildung unddoch einen recht gründlichen Kater haben!“

Onkel Fritz schreibt in seinen Tagebüchern5

Flensburg, den 19.2.1884

Voriges Jahr, also 1883 im Januar habe ich mit Mutter zum Schweinefest folgenden Contract gemacht: Nach sechs Jahren, also im Januar 1889, darf ich mich verloben, darf ich eine Braut haben. Habe ich alsdann noch keine, so gibt sie eine Bowle Punsch zum Besten, bin ich aber dann verlobt, so muss ich eine Bowle ausgeben. Kann ich nicht warten? Nun, bis jetzt habe noch keine Aussichten.

Flensburg, den 10.4.1884

Wieviel mir als Gesellschafter abgeht, vermisse ich schmerzlich jedesmal, wenn ich mit Leuten in Berührung komme und wie ist nicht ein Kaufmann dessen bedürftig. Ich befürchte leider aus diesem und aus anderen Gründen, dass ich es in meinem Beruf nicht weit bringen werde. Die Fähigkeiten der Lust und Liebe zum Geschäft fehlen mir gänzlich. Wäre ich einige Jahre jünger, ich würde den ganzen Schacher an den Nagel hängen.

Fritz Andresen. Federzeichnung von Theodor Andresen

Flensburg, den. 16.1.1885

Man kann eine sehr oberflächliche Bildung und doch einen recht gründlichen Kater haben! – Ich wollte, dass es umgekehrt der Fall wäre. Bei mir ist der Kater heute von sehr „vermischter“ Natur, aber man sagt ja, je mehr zusammengesetzt eine Speise ist, je schwerer ist sie zu verdauen. Dieses läßt sich vielleicht auch auf meinen Kater anwenden.

Flensburg, den 23.1.1885

Nielsen brachte mir unseren Sorgenstuhl wieder. Kann also mein sorgenschweres und gedankenreiches (leeres) und weises (weißes) Haupt aufs Neue noch betten. Er meinte, als wir dieses Thema berührten, es sei mit 25 Jahren noch zeitig genug, sich zu verloben, wenn keine Verhältnisse vorliegen, z.B. Errichtung eines eigenen Geschäfts, die einen gewissermaßen dazu zwingen. Also – warten Fritze! Du bist dazu auch noch viel zu dumm und unerfahren. Ja, mit 25 Jahren noch sooo dumm. – Und worauf beruht meine Dummheit? Größtenteils auf meine Trägheit und Bequemlichkeit. Ich könnte viel mehr lernen, wenn ich nur einen stärkeren Willen, mehr Selbstbeherrschung hätte. Später werde ich nur einen stärkeren Willen, mehr Selbstbeherrschung hätte. Später werde ich mir sagen müssen, du hast nicht gewollt. Was Fritzchen nicht lernt, lernt Fritze nicht mehr und Fritz nimmermehr. – Ja, es ist traurig.

Flensburg, den 27.1.1885

…von Mutter ein Ermahnungsschreiben erhalten, worin es heißt, „der Sonntag ist nicht für Vergnügungen da.“ Sie hat sehr recht, aber mit 25 Jahren denkt man eben etwas anders als in einem Alter von 65. Abends zum Schlittschuhlaufen auf dem Mühlenteich.6

Wees, den 8.2.1885

… Gegen Abend wurde die Unterhaltung zwischen Mutter und mir etwas lebhafter. Manche Begebenheiten aus alten Zeiten und damaligen Verhältnissen wurden von Mutter erzählt. So z.B. daß Großvater den Besitz, als er denselben an Vater 1846 habe abtreten müssen, indem er erklärte, sich nicht mehr habe da hindurchsehen zu können.7 Die Gebäude sollen damals gänzlich verfallen gewesen sein, so daß Vater sie eine Räuberhöhle genannt hat, die Felder ausgesogen und verarmt, das Vieh abgemagert, fast kein Saatkorn vorhanden usw. Überall Verfall und größte Unordnung. Dabei hatte Großvater nur eine Schuldenlast von 600 Talern.

Flensburg, den 8.2.1885

… M. ist der liebenswürdige, galante, aufmerksame Eroberer, ich der kalte, zurückhaltende, dumme, tölpische Bauer. Er rühmt sich damit, noch nie einen Korb erhalten zu haben und glaubt auch wie mit dieser Ware in Zukunft beglückt zu werden. Ich? – ach du lieber Himmel, im Durchschnitt 50%. – Doch da schadet nichts für die, die ich weg habe, aber die sorgenschwere Zukunft!

Flensburg, den 2.2.1885

… Ich komme zu dem Schluß: Warten, tüchtig vorwärts arbeiten, um das Ziel zu erreichen. Das ist meine Aufgabe. Ach, das leidige Wort: Warten! Wie hart, daß man nicht kann so als man möchte. Petersens Hund trinkt mit großer Vorliebe Grog, sogar aus einem Glase. – Wir auch!

Flensburg, den 16.4.1885

Einen neuen Steuerzettel, lautend auf M 16,80 erhalten. Ja, Flensburg ist doch schön! Hier ist´s gut sein, hier lasset uns „Bütten bauen“.

Es ist bestimmt vom Magistrat,daß man von allem, was man hat,muß steuern!

Wiewohl doch nichts im Lauf der Welt,dem Menschen nichts so schwer fällt.

Als steuern, ja steuern!

O je, o je! Fritze, was hast du da nun wieder gemacht, was hast du dir „Einen“ gekostet. Ein so großer ist in dem letzten Jahre nicht vorgekommen! Soll dieser Streich auch verzeichnet werden? Soll ich denselben nicht in das Meer der Vergessenheit versenken? – Nein! Das Sündenregister muß vollständig sein, also auch dieser Brummer muß hier mit hinein. Der Stoff, der Stoff und verfl. Liebe! Jugend hat keine Tugend! Es geht los. – … Mir ging es aber gut mit meiner Kanone, ich fand die Pforte offen und traf den Alten nicht. Hätte er mich gesehen! Ich würde gewiß 10 Fuß in seiner Achtung gesunken sein. Erst auf meiner Bude angelangt, merkte ich recht, was die Glocke geschlagen hatte. Ja, der war doch zu groß, der stieß und wurde ungemütlich. Beim Zumachen der hintersten Pforte machte ich einen „interessanten Fall“. Ob dies nun ein Reinfall, ein Rückfall oder ein Fußfall gewesen ist – das will ich denn noch nicht verraten, auf alle Fälle war es aber ein „Fall“! Außerdem versuchte ich, in der Pforte den Kalk von der Wand zu scheuern und zwar mit meinem Überzieher8, zuerst mit dem Rücken und als dieser gehörig eingeweißt war, mit der Vorderseite. Darauf gings in die Klappe, mußt jedoch zuvor mal die oberste Luke öffnen. – Wie sie so sanft ruhn! – Es ist doch eigentlich ein großer Unsinn, sich einen Solchen zu kaufen, zumal wenn man keine Zeit hat, ihn in genügender Weise genießen zu können. Ihn zu fabrizieren, blieb uns nur eine Stunde Zeit übrig und wie er fertig zum Aufgießen war, mussten wir nach Hause. Wir hatten ja das Vergnügen, ihn entstehen zu sehen, der Hauptspaß, ihn in seiner vollendeten Schönheit zu bewundern und zu genießen, ging uns flöten. – 31.5.1885

Wees, den 9.8.1885

… Vormittags eine Tour nach unserem gewesenen, jetzt weggeschlagenen und mit Buchweizen besäten Wald. Dann nach der Wiese und dem Norderholz. Ein riesiger, „haushoher“ Damm ist hier aufgeworfen für die nun bald bis Glücksburg in Betrieb kommende Spurbahn. Nachmittags mit der ganzen Gesellschaft über Kielstoft und durch die Kriegleistraße nach dem Tweedter Gehölz.

Wees, den 13.8.1885

Hilfreiche Dienste beim Backen geleistet. Meine Fähigkeiten als „Detaillist“ gezeigt. Kuchen gemacht! Schiefe viereckige nach „Maß“ mit einem Meterlineal und runde mit einem „leeren“ umgekehrten Grogglas.

Wees, den 14.8.1885

Auf Schwester Marias Antrag bemerke ich hier, daß von ihr Zurechtweisungen erhielt wegen der Regelmäßigkeit beim Wäscheaufhängen. Ein jedes „Sortiment“ hängt für sich, zwischen zwei Hemden darf z.B. kein Taschentuch hängen u. dergl.

Flensburg, den 25.8.1885

Ach, wenn das Geld doch nicht so rund wäre! – Fritze, du musst dir wieder mal ernstlich vornehmen, zu sparen! – Wo sind die zuletzt erhaltenen 100 M. geblieben? – Dies zu untersuchen, war heute meine Arbeit. Ja, wo sie geblieben, das fand ich heraus, aber damit hatte ich sie nur nicht wieder. Schlechte Zeiten! – Abends im „Anker“ reingefallen. Dem Mutigen gehört die Welt, aber man muss sein Schicksal auch nicht trotzig herausfordern.

Flensburg, den 4.9.1885

Wieder ins Geschäft zurückgekehrt. Wie öde und trostlos sieht der Hof mit seinen einschließenden Mauern aus, wie eng ist mir beides, meine Bude und das Komptoir. Die acht Tage der Freiheit mit ihren grünen Fluren, dem schattigen, Friede und Ruhe atmenden Walde liegen jetzt in der Vergangenheit. Ein wenig gemütvoll gedenkt man der Zeit des schönen Schinkens und der schönen Milch. Doch ich bringe wieder meinen alten Vers zur Anwendung: Glücklich ist, wer vergißt – Ging über Duburg an dem alten Kirchhof vorbei heim. Kurz vor Mitternacht an geweihter Stätte tiefes Schweigen, nicht der geringste Hauch bewegte das Laub der Trauerweiden, der volle Mond stand hoch am Firmament! – Mir wurde es seltsam zu Mut:

Warte nur, bald ruhest du auch!

Flensburg, den 1.11.1885

Denkt man nun aber drei Jahre vorwärts – das ist ein unabsehbares Ende! Wie sollte man doch wohl sein? Vielleicht ist man dann schon zur großen Armee gegangen – vielleicht hat man schon Frau und Kinder – oder vielleicht ist man geblieben was man ist, ein Junggeselle in des Wortes strengster Bedeutung.

Meine Äußerungen gelegentlich meines letzten Besuchs in Wees mögen wohl dazu Anlaß gegeben haben, daß es zwischen Mutter und mir zu einem ernsten Gespräch kam über meine Zukunft – was die Hauptsache war, wegen meiner Verheiratung. Vielleicht hat Mutter einen Vogel singen hören und will nun noch, eher ich einen ersten Schritt tue, mir ins Gewissen reden. Daß sie wünscht, ich möge eine Frau nehmen, die nicht mit ganz leeren Händen kommt, kann ich ihr nicht verargen. Denn so sind die Alten ja immer, kann dies jedoch nicht sein, so sind es billige und gerechte Forderungen, die so meiner Zukünftigen fordert: 1. muß sie einen häuslichen Sinn haben und im Stande sein, eine Haushaltung sparsam zu führen. 2. muß sie in Handarbeiten genügende Kenntnisse besitzen und 3. sagt Mutter: nimm dir keine, welche die Religion und die Bibel verachtet, eine solche Wahl würdest du bereuen, kann dir keinen Segen bringen, denn, kommen schwere Stunden – und sie bleiben nicht aus – so können und müssen wir dort unseren Trost suchen! – Daß ich darauf bemerkte, die Hauptsache sei die „Harmonie der Seelen“ und weiter ein verträglicher Sinn, ließ sie gelten. Sie erzählte mir aus ihrer Jugend, führte Beispiele an, die Warnungen für mich enthielten und wurde dabei so eindringlich und aufgeregt, daß ihr mehrmals die hellen Tränen über die Wangen liefen. – Jetzt sitze ich hier eine volle Stunde auf einem Fleck und habe Mutters Worte mir noch einmal gehörig durch den Kopf gehen lassen. Ich muß ihr in allem, was sie mir gesagt hat, recht geben. Sie hat auch eine Braut für mich, dieselbe, die C. in T. mir zugedacht hat. Könnte gut passen, aber – !

Unter der gesondert auf einem Blatt gezeichneten Jahreszahl 1888 – das Jahr seines Todes – hat der Schreiber, von einem Kalenderblatt abgeschnitten, folgendes Zitat von Goethe eingeklebt:

Der Mensch erfährt, er sei auch, wer er mag,

ein letztes Glück am letzten Tag. –

Flensburg, den 1.1.1888

Mein erster Gang in neuem Jahr war nach der Kirche. Pastor Birkenstaedt hielt eine schöne Predigt.

Flensburg, den 14.2.1888

Herrmann Nielsens Beerdigung – Das ist nun der dritte Sarg, den ich im Verlauf weniger Wochen mit zur letzten Ruhestätte getragen … Bisher war ich zu solchen Dingen nicht gezogen worden …

Wees, Sonntag, den 5. August 1888

Ich verliere fortwährend an Gewicht, es geht also noch immer rückwärts. Schon vier Monate bin ich jetzt in ärztlicher Behandlung und bin trotz der Unmasse an Arzneien um keinen Schritt vorwärts gekommen. Da kommen manchmal Stunden, wo die Geduld reißen will, wo man sich die Frage vorlegt: Was will das werden? Geht’s bereits zu Ende, jetzt, wo das Leben erst recht beginnen sollte? –

Wees, den 12. August

Wegen zunehmender Schwäche wird mir das Schreiben fast unmöglich. Ich muß diese Aufzeichnungen einstweilen einstellen.

Damit enden die Tagebücher. Am 25. Oktober 1888 schließt der Schreiber die Augen für immer.

Die Baronesse von H.

Aus dem Nachlass meines BrudersUlsnis um 1905

Es ist ein schmuckes Dörfchen, meine Heimat. Von dem Fenster meines Stübchens habe ich oft stundenlang hinausgeschaut auf die langen strohbedeckten Bauernhäuser, auf die kleinen, wohlgepflegten Gärten, in denen schattige Lindenlauben zur Mittagsruhe einladen.

In der Ferne steht schweigend der Hain, umkränzt von grünen Wiesen, wogenden Kornfeldern und den tiefblauen Wassern der Schlei. So sehe ich sie auch jetzt an einem heißen Sommermittag.

Die ganze herrliche Landschaft ist in ein Meer von goldenen Strahlen gebadet. Über den Ährenspitzen flimmert und zittert die Luft, aus den Schornsteinen steigt der häusliche Rauch in den heiteren Himmel hinauf. Alles ist ruhig und still. Der Bauer und der Knecht haben sich hingelegt, müde von der Morgenarbeit, um in einem kurzen Schlummer neue Kräfte für den heißen Nachmittag zu finden. Nur durch die Wipfel der Bäume geht ein leises, heimliches Rauschen, wie von vergangener Herrlichkeit, nur der Heimchen feines Gerippe ertönt aus den Hecken und Büschen, die die Gärtchen von der staubigen Straße trennen. Dann und wann zwitschert eine Schwalbe, die ihr Nest über meinem Fenster am Rande des Daches hat, ihr altes Lied:

Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit –

Eine selige traumhafte Stimmung umfängt mich. – Ich höre die feinen Laute der Mutter Erde wie aus weiter, weiter Ferne. – Meine Gedanken sind in der Vergangenheit. –

Ich gehe die Straße hinunter durch den Wald nach dem Strande der Schlei. Die hohen Buchen, in deren Kronen so vielgestimmte Lieder stecken, sprechen schattige Kühle. Huschende Sonnenlichter spielen auf dem Wege, verschwinden und vereinigen sich wie neckende Kobolde. –

Hier bin ich oft gegangen, frohen und traurigen Herzens. Ich habe den Sturm durch das dichte Laubdach pfeifen, den rauschenden Gewitterregen prasseln hören, ich habe den Wald gesehen in silberheller Mondnacht, wenn ihre leisen Stimmen erwacht sind. Das Springen der Nachtblüten, das geheimnisvolle Flüstern der Bäume und das Surren der Nachtschmetterlinge.

Aber noch wie bin ich so froh, so heiter und sorgenfrei diesen Weg gegangen, wie an jenem Sommernachmittage, als ich allein nach dem Strandhotel hinunterspaziert. Jenes Wirtshaus liegt lieblich zwischen dem grünen Wald und der blauen Meeresbucht. Nur ein schmaler Wiesenstreifen trennt das schmucklose Gebäude von dem langen Schilfe, das die Schlei fast überall wie mit einem grünen Kranze umrahmt. Es ist ein besuchtes Kurhaus. Herrlich sind die Sonnenabende, reizend ist der Blick von der erhöhten Terrasse über den langen Meeresarm und das jenseitige sanft ansteigende Ufer.

Es war ein Waldkonzert für den Nachmittag angekündigt. Ich hoffe, meine Schulfreunde und alle jene lieben, jungen und alten Gesichter zu sehen, in die ich seit so langer Zeit nicht geschaut hatte. Ich sehnte mich nach den Stimmen der Jugend, dessen Klang ich draußen in der klaren, kalten Fremde nur selten zu hören bekam, nach dem innigen Verstehen und Verstandeswerden. Mein krankes Herz schlug heftiger, tiefer atmete ich die frische reine Heimatluft ein, je näher ich dem Strande kam. Ich fühlte, dass ich nur im Verkehr mit jenen lieben Leuten gesunden, nur im traulichen Gespräch mit ihnen die drückenden Sorgen und quälenden Gedanken vergessen könnte.

Anleger von Ulsnisland an der SchleiFederzeichnung von Theodor Andresen

Der Wald lichtete sich immer mehr, der glatte Spiegel der Schlei funkelte und glitzerte durch die Zweige. Ich trat auf die grüne Wiese hinaus.

Süße, klingende Töne des Waldhorns drangen an mein Ohr, verwoben sich mit dem fröhlichen Flötenweisen der Klarinette und dem tiefen, majestätisch einhergehenden Gebrumm des Kontrabasses und verhallen in der Ferne, ein leises, schwebendes Echo hinterlassend.

Einen kurzen Wiesenpfad schlug ich ein und befand mich bald in dem Orte von dem diese einfachen, schlichten Töne ausgingen. Die Musik war ohne jegliche Kunst, ich habe viel, viel tieferes gehört, Klänge, die die menschlichen Leidenschaften, höchstes Entzücken und tiefsten Schmerz wecken. Aber diese einfache Musik hatte etwas Sanftes und Mildes, das lindernd über alle Wunden glich. Wundervoll harmonisch, sie zu der schönen Umgebung zu hören. Vielleicht waren auch die alten bekannten Gesichter daran schuld, dass sie mich wie neu belebte. Ich bewegte mich auf heimatlichem Boden, in heimatlicher Luft. Wie urgemütlich waren die Leute, wie herzlich redeten sie mich an in ihrem lieben Plattdeutsch.

Und gleich war ich mitten unter ihnen, scherzend und plaudernd über die alltäglichen Dinge, über ihr Vieh, die Ernte und über die kleinen Schäden, die ein jeglicher unter ihnen erlitten haben wollte. So ging der Nachmittag zu Ende.

Als die Sonne scheidend im Westen stand und alle Gegenstände in eine Flut goldener Strahlen tauchte, begann die Musik im Saale zum Tanze aufzuspielen. Auch ich folgte dem allgemeinen Zuge nach dem Tanzboden. Hier fand ich manche meiner Freundinnen, mit denen ich viele frohe Stunden verlebt hatte. Sie hatten nach getaner Arbeit ihre einfachen, schmucklosen Sonntagsgewänder angelegt, um sich der heiteren Freude, dem schönen Tanzvergnügen hinzugeben. Ich ging zu ihnen:

„Guten Tag Alfred“ – scholl es mir entgegen.9 Ich reichte ihnen allen die Hand und setzte mich neben Marie, einer Freundin meiner Schwester, die mich ihres stillen Wesens anzog. Sie war schlicht, aber sauber gekleidet in hellen, durchsichtigen Stoffen, eine Blume in dem wunderschönen dunklen, sorgfältig geflochtenen Haar. Meine Augen suchten die ihren, ohne Scheu hielten sie mir stand, dass ich bis in die allerdunkelsten Tiefen sehen konnte. Es waren zwei kindliche Augen, in denen lose Schelme ihr kindliches Wesen trieben, die mich wie in einem Zauber umstrickten.

„Marie, willst Du mit mir tanzen?“ fragte ich leise.

Sie nickte nur und stand auf.

Wie ist es dann gekommen, ich weiß es nicht. Fast den ganzen Abend war sie meine Tänzerin.

Noch nie habe ich so leicht, so schwebend getanzt wie mit ihr. Ihre Füße schienen den Boden nicht zu berühren. Es war mir als ob als ströme Kraft, die Kunst des Tanzens, von ihr auf mich über.

Oft saßen wir in einer Ecke des Saales und sahen dem fröhlichen Treiben zu. Wir sprachen lange nicht viel. – Sie schien mit ihren großen glänzenden Augen in die Vergangenheit zu blicken. – Plötzlich huschte ein Lächeln, wie ein heller Sonnenstrahl über ihr liebes, etwas blasses Gesicht.

„Weißt Du, Alfred“, fragte sie, „was ich vor zwei Nächten geträumt habe. Ich war auf einem Ball, Du warst auch da und tanztest immer mit einer Baronesse – ja lache nur – mit einer Baronesse von H.“

Ich blickte sie an und lachte laut, dass sie selbst silberhell miteinstimmte. Der dunkle, geheimnisvolle Bann, der über uns lag und unsere Seelen gefangen hielt, dass sie nicht zueinander konnten, war gebrochen.

Wir tauschten unsere Erlebnisse und Erfahrungen gegenseitig aus. So wie sie da saß, neben mir, hing mein Auge an ihrer schlanken Gestalt, an der anmutigen Biegung ihres Nackens. Mit ihren schönen Händen faltete sie ihr Taschentuch auf dem Schoße und ließ es wieder auseinander fallen, während sie mir in dem lichten Vollklang ihrer Stimme, aus der eine schöne Lebensfülle entgegendrängte, von ihrer Mutter erzählte, die so früh hatte dahin müssen und die sie nie wieder vergessen könnte. – Lange saßen wir so. – Was um uns herging, darauf achteten wir nicht. –

Plötzlich setzte die Musik, unterstützt von der großen Trommel, von neuem ein. Mein Blick glitt über die an uns vorüberrauschenden Tanzpaare und blieb an einer schon nicht mehr jungen Dame in eleganter Kleidung haften, die in vornehm nachlässiger Weise mit der linken Hand ihr weißes Seidenkleid fasste. War es Täuschung oder nicht, ich glaubte das Mädchen zu sehen, das Marie im Gehen erblickt hatte. Scherzend sagte ich:

„Sieh da, Marie, da tanzt die Baronesse von H.“

Sie lachte bis ihr die Tränen in die Augen traten und wie leuchtende Perlen an den braunen Wimpern haften blieben. – So brachten wir den Abend und die halbe Nacht in lustigem Scherze zu und ihr Mädchenlachen, wenn es süß und silbern durch den Saal flog, tat es mir an.

Oft, wenn wir die unbekannte Dame in ihrer graziösen Art aus uns vorbeitanzen sahen oder selbst im Fluge an ihr vorbeischwebten, so fiel es uns immer ein: da kommt Mademoiselle la Baroness de H.

Es wurde spät. – Schon viele Familien waren aufgebrochen. Aber der Saal leerte sich nicht sich nicht. Knechte und Mägde, die lange draußen gestanden hatten, kamen immer zahlreicher herein. Um die Tanzenden begann man sich nicht mehr zu kümmern. Einige Städter, die ich vorher in der Gaststube gesehen hatte, schwankten in den Saal und machten sich in auffälliger Weise durch hässliche Worte und Gebärden bemerkbar. Unter diesen war ein langer, hagerer Mensch mit eingefallenen fahlen Wangen und stechenden Augen, aus denen grobe Sinnlichkeit sprach.

Er blickte über die Tänzerinnen hin und ging auf mehrere Unbekannte zu.

„Wer ist das?“ fragte ich Marie. „Ich weiß es nicht“, flüsterte sie und wandte unwillig den schönen Kopf von dem Paare ab.

Die geheimnisvolle Dame erregte jetzt meine ganze Aufmerksamkeit. Ich sah sie mit dem Menschen tanzen und dann unter Gelächter der Städter durch die Tür verschwinden. –

Es ging schon an den Morgen – wir brachen auf. Als wir durch die Gaststube gingen, sehe ich die Baronesse neben ihrem hageren Tänzer hinter einer Flasche Sekt sitzen. Sie trank schlürfend die letzte Neige aus ihrem Glase und lehnte sich dann mit geschlossenen Augen zurück. Die Augen des Menschen lagen unbeweglich wie das eines jungen Raubvogels auf dem nicht unschönen Antlitze des Mädchens.

Schaudernd fasste ich Maries Arm fester.

„Was hast du“ fragte sie mit ihrer klaren Stimme.

„Nichts“ – und ich zog sie aus der Stube. Sie hatte die beiden nicht gesehen.

Wir gingen heim. Es dämmerte bereits der neue Tag herauf, die Nacht schien sich mit ihren dunklen Schwingen im Westen zu senken. Die Vögel huschten durch die Zweige und stimmten ihr Morgenlied an. Ein Buchfink flog vor uns her mit einem Würmchen im Schnabel und setzte sich schließlich auf einem Baumzweig. Er fürchtete, uns, den harten, grausamen Menschen, sein Nest zu verraten. Die Luft war erfüllt von dem starken Dufte der Haselbüsche und des Je länger – je lieber. Wir gingen stille nebeneinander in den taufrischen Morgen hinein.

Ehe wir daran dachten, waren wir vor Maries Elternhaus. An der Treppe blieben wir schweigend stehen. – Ein Strahl der aufgehenden Sonne fiel auf die zarte Hand des Mädchens, die ruhig in der meinen lag. Ich weiß nicht wie, es überkam mich jener Schauer, der so wunderbar aus der Sehnsucht nach Erdenlust und dem schmerzlichen Bewusstsein ihrer Vergänglichkeit gemischt ist. Unwillkürlich schloss ich die Hand des Mädchens heftiger in die meine.

Sie entzog sie mir und trat auf die Schwelle der Treppe. Als ich zu ihr aufblickte, hatte sie ihr Gesicht zu mir gewandt und sah mich leuchtenden Auges an.

Da wusste ich es.

Jubelnd gab ich ihr meine Hand: „Gute Nacht, Marie.“

Doch in plötzlicher Eingebung zog ich die Hand zurück und reichte ihr meine Linke – Sie lächelte und fragte leise: „Warum?“

Ihr tief in die dunklen Augen blickend, die wie ein Abgrund unter mir lagen, gab ich ihr ebenso leise zurück:

„Die – die brauche ich den anderen draußen nicht zu geben.“

Da riss sie sich los und öffnete die Tür:

„Gute Nacht Alfred, schlaf wohl!“ –

„Gute Nacht, Marie!“ –

Die Tür klinkte zu. Ich hörte den Schlüssel knarren und einen leichten Schritt sich entfernen. – Dann war es still um mich. – Nur die Vögel schmetterten ihr Lied fröhlich in den sonnigen Morgen hinaus.

Ich ging auf dem weitesten Weg meiner Wohnung zu: Mein Herz war übervoll von dem stillen Glück, ich hätte jetzt keine Ruhe finden können. –

Spät kam ich heim. Die Mägde saßen bereits auf dem Felde bei den Kühen. Ich stieg die steile Treppe zu meinem Stübchen hinauf und lehnte mich aus dem offenen Fenster. – Aus der Ferne klang der laute volltönende Gesang eines Knechtes, der auf das Feld hinausging:

Als ich Dich kaum gesehn,

Musst es mein Herz gestehenIch könnt an Dir nimmermehrvorüber gehen.

Fällt mir der SonnenscheinNachts in mein Kämmerleinlieg ich und schlafe nichtund denke Dein.

Ist doch die Seele meinSo ganz geworden Dein,zittert in Deiner Hand,

Tu ihr kein Leid!

Während ich so noch alles einmal durchlebte und der Rosenzeit, der Vergangenheit angehörte, rief meine Mutter von unten herauf:

„Alfred, komm zum Kaffee!“

„Gleich, lieb Mütterchen“

Langsam ging ich die Stiegen hinunter. Meine Gedanken waren nicht bei meiner Marie, sie waren bei jener geheimnisvollen Unbekannten, die ich in den Armen des abschreckenden Menschen sah.

Hätte ich damals gewusst, was ich kaum drei Wochen später aus dem Munde eines Freundes erfuhr, ich würde das arme Mädchen tief bemitleidet und das harte, sparsame Schicksal bitter angeklagt haben. –

Es folgen einige kurze Absätze überschrieben: Auf der hohen Schule, dann bricht das ganze plötzlich ab. Es ist anzumerken, dass diese ganze Erzählung von dem Schicksal jener Unbekannten hat berichten sollen. Jedoch kann ich darauf beziehende Andeutungen im erwähnten Nachlass nicht finden. Wer aber die vorstehenden Seiten so recht durchliest, der wird auch an ihnen Genüge finden und das Interesse an der „geheimnisvollen Unbekannten“ tritt letzten Endes doch zurück vor dem Erlebnis, welches dem Bruder nach seinen eigenen Worten mit jener Freundin seiner Jugend gehabt haben soll. –

Mutter und Sohn10

1927

Wie oft sah ich die blassen Hände nähen.

Ein Stück für mich – wie liebevoll du sorgest!

Ich sah zum Himmel deine Augen flehen.

Ein Wunsch für mich – wie liebevoll du sorgest!

Und an mein Bett kamst du mit leisen Zehen.

Ein Schutz für mich – wie liebevoll du horchtest!

Längst schon dein Grab die Winde überwehen.

Ein Gruß für mich – wie liebevoll du sorgest.

Detlev von Lilienchron

Der Knabe ist das jüngste Kind seiner Eltern. Die Geschwister sind alle viel älter. Alleine ist er aufgewachsen. Die Mutter liebt dieses letzte Kind. Sie sorgt sich, dass ihm nur nichts Böses geschehe. Nachts horcht sie hinüber nach seinem Bett, um seinen Atem zu hören. Sie weiß, er ist überflüssig. Der Knabe ist gesund. Er schläft seinen ruhigen Kinderschlaf. Und doch – wie leicht ist etwas geschehen.

Der Knabe merkt nichts von dieser Liebe. Er ist ein Kind und nimmt alles so selbstverständlich hin.

Eines Tages aber wird er ernstlich krank. Er liegt in wirren Träumen. Ganz in der Ferne sieht er seinen Vater, seine Mutter. Er hört Stimmen, schwach, wie aus anderen Welten. Furchtbare Angst ist in ihm. Feurige Kreise tauchen aus dem Dunkel, schlingen sich ineinander, tanzen vor seinen Augen. Wieder sind Gegenstände in weite Ferne gerückt. Der Knabe schreit – schreit. Seine Augen sind weit geöffnet – starren in die Leere. Die Eltern wissen nicht, was tun. Der Knabe hört, wie seine Mutter ihm bei seinem Namen ruft. Er kommt zu sich, man reicht ihm Wasser. Er schläft ein. Im Schlaf quälen ihn dumpfe Träume. Mitten in der Nacht wacht er auf, schweißgebadet. Er fühlt mit der Hand nach dem Gesicht. Da ist es feucht. Die Mutter zündet die Kerze an. Dunkles Blut ist im Mund, hat das weiße Kissen gefärbt.

Wochen vergehen, ehe der Knabe gesundet.

Der Knabe ist zwölf Jahre alt. Die Eltern beschließen, das Kind in die Stadt zu schicken. Auf der höheren Schule soll er weiter lernen. Die Mutter willigt nicht gerne ein. Sie verliert ihr Kind, ihr letztes. Aber was hilft es. Auch dieses Kind wird einmal in die Welt hinaus gestoßen. Man muss es vorbereiten. Und überdies, ganz fort ist es ja noch nicht. Es bleibt noch ein Kind und an dem Elternhause wird es hängen – wird es wohl jetzt erst recht hängen.

Die Mutter weiß es.

Der Knabe kommt zur Stadt. Da ist alles ganz anders, viel weiter, viel bewegter als auf dem kleinen, stillen Dorfe. Und doch auch so beengt, nur Steine und hohe Mauern. Der Knabe fühlt sich verlassen. Die Schule wird ihm zur Qual. Aber er tut seine Pflicht. Er ist nichts anderes gewohnt. Die Eltern haben ihn so gelehrt. Doch, wenn er frei ist von dieser Last, denkt er an die Heimat, die Eltern, die Mutter. Er sehnt sich nach ihnen. Das Heimweh fasst ihn und er weiß sich nicht zu lassen.

Er hat ein Zimmer in einem alten Hause – allein. Da macht er sich über seine Arbeiten. Doch wenn sie erledigt, ist das gleiche Weh wieder da. Er schaut durch das Fenster, sieht auf grüne Wiesen. In der Ferne schimmern blaue Wälder. Weiße Wolken ziehen, weiße Möwen fliegen fern zum Horizont. Da drüben ist die Heimat. Er möchte eine Möwe sein, eine Wolke. Der Knabe schluchzt in sich hinein. Er sieht die Mutter vor sich, hört ihre Stimme, weiß, was sie jetzt beginnt. Er sieht das Haus, den Garten, das Dorf. – Felder und Wälder. Der Abend kommt. Dunkel breitet sich über die Wiesen. Der Knabe zündet seine Lampe an. Da sitzt er und hat ein Buch vor sich, aber er kann seine Gedanken nicht fassen. Die sind wieder in der Heimat. Er legt sich zur Ruhe. Um ihn herum ist tiefe Finsternis – Schweigen.

Die Mutter liegt in ihrem Bett. Sie denkt an ihr Kind.

Beider Gedanken sind beieinander.

Die Tage der Ferien fließen dahin, einer wie der andere. Es ist alles wie früher. Die Stadt, die Schule sind fern.

Aber auch Tage und Wochen sind vergänglich. Nun bricht die letzte Woche an, der letzte Tag. Der Knabe ist bedrückt. Er fürchtet den Abschied, graut sich vor der Stadt. Die Mutter bemüht sich, alles bereit zu haben für die Reise. Sie säubert die Wäsche, die Anzüge. Sie sammelt Kleinigkeiten, die das Kind gebrauchen wird.

Der letzte Tag ist da. Der Knabe bleibt auch diesen noch, will die letzte Nacht noch bei seinen Eltern sein. Er kann mit dem Morgenzug die Stadt rechtzeitig erreichen. In der Nacht stürmt es und Regen peitscht gegen die Fenster. Der Knabe schläft nicht. Er denkt an das zeitige Aufstehen, an die Reise, die Stadt, die Schule. Er fürchtet das Heimweh, das kommen wird. Er hört die Uhr schlagen. Nun ist es nur noch eine Stunde bis zum Aufstehen. Eine Tür geht. Es ist die Mutter. Sie weckt den Knaben. Eine Kerze flackert und wirft trüben Schein über die Wände. Es ist kalt, der Sturm braust.

Nun geht es hinaus in die dunkle Nacht. Die Mutter begleitet den Knaben – trotz Nacht und Sturm. Sie tragen abwechselnd das Gepäck. Es ist ein langer Weg. Die Straßen sind von all dem Regen aufgeweicht. Die beiden sprechen nicht. Sie gehen einer hinter dem anderen, da der Fußsteig schmal. Im Osten beginnt es zu dämmern. Nun sind sie fast an der Station. Die Mutter gibt dem Knaben das Gepäck. Sie verabschieden sich an der Wegbiegung, noch sieht sich der Knabe um, ob er die Mutter ein letztes Mal erblickt.

Die Ferien – der Knabe sehnt sie herbei. Nun sind sie da. Er zählte lange im Voraus die Tage, zuletzt die Stunden. Endlich trägt ihn der Zug heimwärts. Glückselige Gefühle sind in ihm. Am Fenster ziehen die Felder vorbei, die Wälder, Häuser und Gärten. Am blauen Himmel wandern weiße Wolken. Nun ist bald die Station erreicht, die zu seinem Heimatort gehört. Der Knabe sieht hinaus, gewahrt in der Ferne, weit am Horizont den spitzen Kirchturm des Heimatdorfes. Am Bahnhof holt ihn der Vater ab. Sie begrüßen sich – ruhig, als ob es etwas Alltägliches wäre. Sie wandern zusammen die Wege entlang, zwischen den hohen Knicks, erzählen sich – von der Stadt, von der Schule, vom Dorf, von allen Geschehnissen, die da waren.

Dann sieht der Knabe die hohe Pappel, die vor dem Elternhause steht, das dunkle, strohgedeckte Haus. Der Weg geht abwärts. Nun erkennt man die Reihe der Fenster. Aus der Tür tritt die Mutter. Sie hat schon nach den beiden ausgeschaut. Sie kommt in der Kleidung des Hauses – eine saubere Schürze vorgebunden – ohne Kopfbedeckung. Ein mildes Lächeln ist auf ihrem Gesicht. Der Knabe reicht der Mutter die Hand. Ihr Gruß ist kurz, ihre Worte fast von alltäglicher Art – nur zwischen ihnen klingt es ein wenig wie Freude, wie Zufriedensein.

Einmal geschieht es, dass die Mutter zur Stadt kommt. Wie sie den Knaben sieht, weiß sie, dass er krank ist. Er hält sich kaum noch aufrecht. So geht es nicht weiter. Sie nimmt ihn mit nach Hause. Hier kommt die Krankheit zum Ausbruch. Der Knabe liegt in wirren Fieberträumen. Er sieht eine Horde von Knaben, um sich den Lehrer mit langem, weißem Bart mit Augen, die unter funkelnden Brillengläsern verborgen liegen. Dann schwirren Vokabeln durch den Kopf. Er hört Straßenlärm. Dann ist alles wieder in Finsternis getaucht, grelle Blitze leuchten auf, schießen durch den Kopf. Er wacht auf, in Schweiß gebadet, matt, vermag kein Glied zu rühren.

Über sich sieht er das Gesicht der Mutter.

Die Jahre gehen. Der Knabe wird zum Jüngling. Die Welt wird weit. Der Jüngling schaut sie in bunten, leuchtenden Farben. Noch ist er auf der Schule. Aber er nimmt die lästigen Stunden nicht mehr so ernst. Da sind Freunde. Sie alle freuen sich am Schönen. Und schön ist die Welt, voller Farbe, Form und Klang. Sorglos sind die Zeiten. Ewig blau ist der Himmel und es schäumt in den Gläsern. Der Jüngling denkt nicht mehr häufig an die Heimat. Über das Heimweh ist er hinausgewachsen. Er empfängt das Leben. Sein Sinn ist nur auf dieses gerichtet. Und die Mutter? – Ja, er denkt wohl an sie. Aber es ist keine tiefere Bedeutung dabei.

Umso mehr sind ihre Gedanken bei ihm. Es ist ja ihr Sohn – nicht mehr ihr Kind. Sie weiß da draußen in der Welt geht es toll zu. Nicht immer findet ein Sohn den rechten Weg. Es hat auch verlorene Söhne gegeben. Die Mutter beruhigt sich. Sie kennt ihren Sohn – sie allein weiß, wie es um sein Innerstes beschaffen. Und doch, es liegt auch nicht immer an den Menschen selbst. Die Welt ist voller heimtückischer Fallen. Auch die Besten können da hinein straucheln.

Die Mutter betet.

Die Liebe zieht durch das Herz des Jünglings. Es ist wie ein Frühlingsblühen, ein Schwellen und Aufsprießen. Die Welt ist noch schöner geworden, noch weiter. Sie ist ein paradiesischer Garten, darinnen es blüht und duftet, darinnen es klingelt und singet aus tausend Schalmaien. Der Jüngling taumelt vor Wonne. In den Armen hält er ein frisches Mädchen. Er küsste ihre weichen Lippen. Vom Himmel herab funkeln die Sterne und alles Glück ist in der Liebe.

Da gedenkt der Sohn wieder der Mutter. Auch sie wird das alles einmal erlebt haben. Der Jüngling möchte einen Menschen, den er sein ganzes, großes Glück erzählt, der alles versteht, was sein Innerstes so gewaltig bewegt. Da ist keiner – nur die Mutter! Aber wie soll er ihr es sagen.

Es bleibt wie es ist.