19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

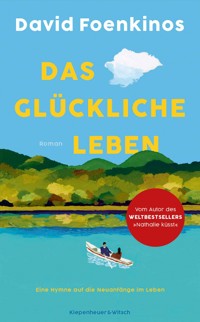

Éric macht auf einer Reise in Seoul eine so existenzielle Erfahrung, dass er daraufhin das Glück seines Lebens selbst in die Hand nimmt. Bestsellerautor David Foenkinos erzählt wie kein anderer vom Neubeginn, und warum wir ihn wagen sollten. Während einer Geschäftsreise läuft Éric Kherson müde und ausgebrannt durch die Straßen Seouls und landet in einem Happy Life – ein Ort, an dem das Self-Help-Ritual der eigenen Fake-Beerdigung angeboten wird. Éric lässt sich spontan darauf ein. Umgeben von Stille und Dunkelheit spürt er plötzlich, worauf es wirklich ankommt im Leben. Mit dem Ende vor Augen entscheidet sich der Vierzigjährige für den Neuanfang. Zurück in Paris kündigt Éric seinen Job, kümmert sich endlich um seinen Sohn, nimmt wieder Kontakt zu seiner Mutter auf und importiert das koreanische Ritual nach Frankreich. Das Geschäft boomt. So erfährt auch seine Ex-Chefin Amélie davon. Sie besucht Éric, weil sie endlich bereit ist für eine Veränderung. Es ist der Beginn einer zarten, neuen Liebe. Charmant und tiefgründig zeigt uns David Foenkinos, dass wir unser Leben jederzeit ändern können – wir müssen uns nur trauen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

David Foenkinos

Das glückliche Leben

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über David Foenkinos

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über David Foenkinos

David Foenkinos, 1974 geboren, lebt als Schriftsteller und Drehbuchautor in Paris. Seit 2002 veröffentlicht er Romane, darunter der Millionenbestseller »Nathalie küsst«, der mit Audrey Tautou verfilmt wurde, »Charlotte« und »Das geheime Leben des Monsieur Pick«. Seine Bücher werden in über 40 Sprachen übersetzt.

Christian Kolb, 1970 geboren, studierte Französisch und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Berlin und Paris. Neben den Romanen von David Foenkinos übersetzte er u. a. Julie Estève, Nicolas Fargues und Monica Sabolo. Er lebt in Berlin.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Während einer Geschäftsreise läuft Éric müde und ausgebrannt durch die Straßen von Seoul und landet in einem Happy Life – ein Ort, an dem das Self-help-Ritual der eigenen Beerdigung angeboten wird. Éric lässt sich spontan darauf ein. Umgeben von Stille und Dunkelheit spürt er plötzlich, worauf es wirklich ankommt im Leben. Mit dem Ende vor Augen entscheidet sich der Vierzigjährige für den Neuanfang. Zurück in Paris kündigt Éric seinen Job, kümmert sich endlich um seinen Sohn, nimmt wieder Kontakt mit seiner Mutter auf und importiert das koreanische Ritual nach Frankreich. Das Geschäft boomt. So erfährt auch Amélie, seine Ex-Chefin, davon. Sie besucht Éric, weil sie bereit ist für eine Veränderung. Es ist der Beginn einer zarten, neuen Liebe. Charmant und tiefgründig zeigt uns David Foenkinos, dass wir unser Leben jederzeit ändern können – wir müssen uns nur trauen.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Titel der Originalausgabe: La vie heureuse

© Éditions Gallimard, 2024

Aus dem Französischen von Christian Kolb

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: buxdesign I Lisa Höfner, unter Verwendung eines Motivs von Bridgeman Images / Hiroyuki Izutsu

ISBN978-3-462-31335-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Förderhinweis

Motto

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

Zweiter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Dritter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

»Man sollte ja sogar, um das Leben noch mehr zu lieben, einmal gestorben sein.«

Charlotte Salomon

Erster Teil

1

Éric Kherson hatte immer Angst vor Flugreisen. In der Nacht davor schlief er in der Regel ziemlich schlecht, spielte die schrecklichsten Szenarien durch und stellte sich vor, was er alles zurückließ, wenn er bei einem Absturz gewaltsam zu Tode kam. Doch der Drang, in die Ferne zu schweifen, war stärker als die Angst. Ständig ist man hin- und hergerissen zwischen Sehnsüchten und Phobien.

2

Als neue Staatssekretärin im Ministerium für Außenhandel musste Amélie Mortiers ein Team bilden. Seit sie im Mai 2017 ihr Amt angetreten hatte, dachte sie darüber nach, ob Éric sie auf diesem Abenteuer begleiten könnte. Die etwas unorthodoxe Idee überraschte ihr Umfeld. Sie hätte einen Headhunter beauftragen können, ein paar kampferprobte Kandidaten für sie ausfindig zu machen, aber nein, Amélie zog es vor, bei einem alten Schulkameraden anzufragen. Dabei hatten sie sich nach der gemeinsamen Schulzeit in Rennes komplett aus den Augen verloren. Erst vor einigen Monaten waren sie wieder aufeinandergestoßen, dank Magali Desmoulins, die den Einfall gehabt hatte, eine Facebook-Gruppe von ehemaligen Klassenkameraden des Lycée Chateaubriand zu gründen. Eine erbärmliche Initiative[1], hätte man meinen können, aber letztlich nahmen die meisten sie mit Begeisterung auf. Natürlich war es interessant, die verschiedenen Profile anzuschauen und die Lebensläufe mit dem eigenen zu vergleichen. Das Scheitern der anderen stellt immer eine kleine Erleichterung dar. So hatte Amélie Mortiers den nicht sonderlich aktiven Account von Éric Kherson aufgespürt. Es gab dort kaum etwas Persönliches, Éric äußerte sich lediglich zu den Aktivitäten des Sportartikelherstellers Decathlon. Das war das Unternehmen, bei dem er in den letzten fast zwanzig Jahren die Karriereleiter hochgeklettert und vom einfachen Verkäufer zum kaufmännischen Geschäftsführer des Konzerns aufgestiegen war. Sobald er etwas ausgelaugt wirkte, rief man ihm zu: »Na? Top in Form?« Langsam hasste er diesen lächerlichen Werbespruch, ließ es sich allerdings nicht anmerken, sondern lächelte zerstreut, wie jemand, der sich Urlaub von sich selbst gönnte.

Éric staunte nicht schlecht, als Amélie Kontakt zu ihm aufnahm. Er hatte sie als hochmütiges Mädchen mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein in Erinnerung, das geringschätzig auf seine Mitwelt herabsah. Nach dem Abitur war sie nach Paris gegangen und hatte ein brillantes Studium an einer Elitehochschule absolviert. Während er ihre Nachricht noch einmal las, dachte er sich, dass er sie falsch eingeschätzt hatte. Scharfsichtigkeit hatte nie zu seinen Stärken gezählt. Wenn eine Frau in einer solchen Position ihn persönlich auf Facebook anschrieb, um ihm ein berufliches Angebot zu unterbreiten, deutete das auf einen einfachen, direkten Charakter hin. Ja, sie sprach von einem Angebot. Was wollte sie von ihm? Und warum hatte sie sich ausgerechnet ihn ausgesucht? Es kostete ihn nichts, sich anzuhören, was sie ihm vorzuschlagen hatte. Sie verabredeten sich für den nächsten Morgen um acht Uhr in einem Café in der Rue du Bac. Ein viel zu morgendlicher Termin, um etwas Wichtiges zu besprechen, fand Éric. Abends erscheint einem die Zukunft unbeschwerter. Er war ein bisschen früh dran und trank einen doppelten Espresso, der die Funktion des Auftakts zu einer Gesprächseröffnung erfüllte. Punkt acht Uhr betrat Amélie das Café, ihr Körper lebte offenbar im Einklang mit ihrem Terminkalender. Éric hatte vor dem Treffen heimlich das Internet nach aktuellen Fotos von ihr durchforstet, aber weil er keinen Instagram-Account besaß, blockierte ihn das soziale Netzwerk, bevor er etwas zu sehen bekam. Man hatte das Gefühl, sie schritt auf die vierzig zu, gerade so, als hätte sie ein Rendezvous mit dem Höhepunkt ihrer Sinnlichkeit. Amélie strahlte die Kraft der Sonne aus. Als sie sich jedoch näherte, vermittelte sie einen anderen Eindruck. Obwohl sie breit lächelte, war ihm, als spürte er etwas Bösartiges an ihr.

»Du hast dich überhaupt nicht verändert«, sagte sie und nahm Platz.

»Ich glaube, du benutzt da eine Höflichkeitsfloskel.«

»Vielleicht«, gab sie mit einem Lächeln zu, das die Wirklichkeit verdrängen sollte: Sie hätte ihn beinahe nicht wiedererkannt. In der Schule hatte Éric nicht unbedingt zu den Jungs gehört, die einem sofort ins Auge sprangen, aber von ihm ging eine Form von Ruhe aus, die man als Charisma auslegen konnte. Sie fand, er übte den Zauber des Unauffälligen aus. Dieser Reiz entfaltete sich nun wieder, auch wenn der Lack ein bisschen blätterte. Seine Züge waren vom Verzicht geprägt. Einen Moment lang fragte sie sich, warum sie ihn angeschrieben hatte. Sie würde wohl eine Weile brauchen, bis sie den Grund begriffen hatte. Endlich fuhr sie fort:

»Danke, dass du so prompt reagiert hast.«

»Deine Nachricht hat mich neugierig gemacht.«

»Schade, dass wir uns einfach aus den Augen verloren haben. Na gut, wir waren damals nicht gerade eng befreundet. Und nachdem ich anschließend nach Paris gegangen bin, habe ich kaum noch jemanden getroffen.«

»Hm.«

»Diese Facebook-Gruppe ist eigentlich eine ganz gute Sache.«

»Ja.«

»Und du? Bist du in Rennes geblieben?«

»Ja. Ich habe ein Wirtschaftsstudium angefangen, aber dann …«

Er hielt plötzlich inne, bevor er hinzufügte: »Aber dann ist mein Vater gestorben.« Amélie war über das Geschehene offenbar nicht im Bilde. Als es noch keine sozialen Netzwerke gegeben hatte, verbreiteten sich Tragödien weniger leicht. Mit etwas Mühe setzte Éric das Gespräch fort und fasste kurz seinen Werdegang zusammen.

»Es mag doof klingen, aber wenn ich mir anschaue, was du erreicht hast, macht mich das irgendwie stolz«, bemerkte Amélie.

»Ach, wirklich?«

»Ja. Keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil die Bretonen sich untereinander verbunden fühlen.«

»So habe ich das nie gesehen.«

»Die Bretagne, das sind immerhin unsere Wurzeln. Obwohl ich ja nur noch selten dort bin. Meine Eltern sind nach Nizza gezogen …«

»…«

»Ich würde echt gern mit dir in Erinnerungen schwelgen, aber wie du dir vorstellen kannst, habe ich bloß wenig Zeit. Wir stecken voller Energie, seit Macron Präsident ist. Der Erwartungsdruck der Leute ist enorm.«

So ist es immer, dachte Éric, zu Beginn der Amtszeiten. Der Unterschied zwischen den einzelnen Präsidentschaften liegt in der Zeit, die vergeht, bis Ernüchterung einkehrt. Amélie bestellte sich einen Kaffee, den sie allerdings nicht trank. Seit dem Aufstehen hatte sie schon drei Tassen getrunken. Sie setzte zu einem Monolog an, schilderte ihren Lebensweg, den sie fesselnd darzustellen wusste. Auf das Reden von sich selbst verstand sie sich prächtig. Sie musste jedoch schnell zum Wesentlichen kommen. Ihre Aufgabe war es, einen Aktionspool einzurichten, der ausländische Märkte erobern und zugleich Frankreich als attraktiven Investitionsstandort präsentieren sollte. Auf ihrem Schreibtisch stapelten sich die Bewerbungen spröder Technokraten, doch ihr war klar, dass sie jemanden brauchte, der über eine Fähigkeit verfügte, die sich als »zivilgesellschaftliche Kompetenz« bezeichnen ließ. Da war ihr das Facebook-Profil von Éric Kherson eingefallen, eine Handvoll Bilder seiner Karrierestationen bei Decathlon. Sie hatte auch ein Interview mit ihm im Wirtschaftsmagazin Challenges gelesen, in dem er das Fingerspitzengefühl besessen und seine guten Eigenschaften nicht auffallend in den Mittelpunkt gerückt hatte. Dennoch ahnte man, wie sehr das Unternehmen von seinen Vorzügen profitierte. Als sie sich erkundigte, ob er ihr Team verstärken möchte, gab er ihr zur Antwort:

»Ich … weiß nicht recht, was ich sagen soll.«

»Ich lasse dir natürlich Zeit zum Überlegen. Das heißt, nicht wahnsinnig lange.«

»...«

»Ich möchte einen wie dich im Team. Du hast dich in einem großen Konzern hochgearbeitet. Ich bin mir sicher, du wirst manche Dinge besser begreifen als ich. Dir ist bewusst, dass ich hier mächtig unter Druck stehe. Und noch etwas: Ich brauche jemanden wie dich, jemanden, den ich kenne, für den ich keine Fremde bin. Wir sind nicht eng befreundet, aber wir kommen aus derselben Gegend. Wir sind beide Bretonen.«

»Das sagst du jetzt schon zum zweiten Mal.«

»Ich glaube, du kapierst genau, was ich meine.«

Mit wenigen Worten hatte Amélie dem Gespräch eine nahezu emotionale Wendung gegeben. Eine echte Politikerin. Anschließend schwenkte sie auf einen pragmatischen Kurs um und malte Éric das aufregende Leben aus, das mit ihrem Angebot verknüpft sein würde, zahlreiche Reisen inklusive. Éric erschien die Situation surreal. Da tauchte plötzlich eine alte Schulkameradin auf und wollte sein Leben umkrempeln. Er konnte sich nicht einmal genau erinnern, in welchem Verhältnis sie früher zueinander gestanden hatten, dadurch wirkte das Ganze noch seltsamer. Sie waren gemeinsam zur Schule gegangen, das war die einzige Verbindung zwischen ihnen. Im Lauf der Zeit verzerrt man manchmal die Wirklichkeit, aus den Statisten der Vergangenheit werden Hauptdarsteller. Die Entschlossenheit von Amélies Werben war verwirrend. Lange hatte niemand mehr mit solchem Enthusiasmus auf sein Leben geblickt. Er erntete so selten Zuspruch, dass er angefangen hatte, an allem zu zweifeln, vor allem an sich selbst. Amélies Worte füllten die Lücken seines ausgehöhlten Selbstbewusstseins.

3

Éric musste nachdenken. Sein Zögern war verständlich: Er würde einen verantwortungsvollen und sicheren Posten zugunsten eines ungewissen Abenteuers aufgeben. Dass das ministeriale Gehalt voraussichtlich niedrig sein würde, bereitete ihm dabei keine Sorgen. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen, insofern erschien es ihm geradezu unwirklich, dass er bisher so gut verdient hatte. Der berufliche Erfolg hatte es ihm ermöglicht, in der Nähe des Hauses, in dem er aufgewachsen war, für seine Mutter eine große Wohnung zu kaufen. Wenn er sich vor Augen hielt, dass sein Vater dieses materielle Glück nicht mehr miterleben konnte, schnürte sein Herz sich zusammen. Er galt als »anständiger Sohn«, doch seine Großzügigkeit war lediglich der Ausgleich für seine Entfremdung von der Heimat. Die Bretagne seiner Kindheit verursachte ihm ein gewisses Unbehagen, und er kehrte nur selten dorthin zurück, wo er alle Elemente einer schalen Nostalgie vorfand. Allmählich hatte er aufgehört, seine Mutter zu besuchen, müde, die immer gleichen Unterhaltungen zu führen und dieselben Vorwürfe zu hören. Ihre ständigen destruktiven Andeutungen, die regelrecht Anklage gegen ihn erhoben. Ab und zu rechtfertigte er das Verhalten seiner Mutter. Sie war voller Kummer. Aber auch ihn ließ das Vergangene nicht los. Er hatte damals, bevor er nach Paris gegangen war, eine Psychotherapie begonnen. Als beste Medizin hatte sich dann aber der Abschied erwiesen. Er hatte sich in der Illusion gewiegt, ein komplett neues Kapitel aufzuschlagen. Er trennte sich von vielen alten Bekannten, denn er wollte sich mit Leuten umgeben, die seine Vorgeschichte nicht kannten, und Menschen meiden, die allein durch ihre Gegenwart schmerzliche Erinnerungen weckten. Er musste mit den Zeugen der Tragödie brechen.

Dennoch hatte stets ein Schuldgefühl an ihm genagt. Eine Freundin hatte einmal zu ihm gesagt: »Mach dir keine Vorwürfe, Éric. Weißt du, letztlich haben wir alle an irgendetwas Schuld.« Ihre Äußerung hatte ihn verblüfft. Natürlich hatte diese Freundin seinen Schmerz lindern wollen. Sie meinte, vor falschen Entscheidungen sei kein menschliches Schicksal sicher. Nach dem Gespräch fühlte er sich zwar nicht erleichtert, aber er musste zugeben, dass er es verdient hatte zu leben. Er verlor die Freundin bald aus den Augen. Auch flüchtige Begegnungen können eben bedeutsam sein. Er fand damals keine passende Arbeit, obwohl er den Abschluss an einer renommierten Pariser Wirtschaftshochschule in der Tasche hatte. Schon der Gedanke, unzählige Lebensläufe verschicken und Vorstellungsgespräche führen zu müssen, zermürbte ihn, und so nahm er die erstbeste Stelle an, die sich ihm anbot. Er wurde Verkäufer bei Decathlon. Sein Vater war Bauarbeiter gewesen, nie zur Ruhe gekommen, unermüdlich im Einsatz. Éric erzählte ihm jedes Mal davon, wenn er eine neue Sprosse der Karriereleiter erklomm, hielt Monologe über seinen Aufstieg, bei denen ihm manchmal war, als könnte der Vater ihn hören.

Bei diesem ersten Job hatte er sich in der Abteilung für Tennis wiedergefunden, eine Sportart, die er früher mit einer wahren Leidenschaft betrieben hatte, die ihm mittlerweile abhandengekommen war. Seine besonderen Qualitäten blieben nicht unbemerkt, weshalb man ihm immer mehr Aufgaben übertrug. Seine Karriere verlief reibungslos. Im Großen und Ganzen musste er keine Rivalen ausstechen und geriet nur selten in Konflikte. Doch irgendwann kam die Zeit, in der es ihm schwerfiel, sich weiter zu motivieren. Er war vierzig. Noch zu jung, um schon alt zu sein, aber die Zukunft schien keine Überraschungen mehr für ihn bereitzuhalten. Der Ehrgeiz, innerhalb des Unternehmens aufzusteigen, hatte ihn lange angetrieben. Doch auf einmal hatte der Überdruss ihn fest im Griff. Eine generelle Gleichgültigkeit. Sein Erfolgswille hatte sich verflüchtigt. Bei wichtigen Besprechungen schaute er aus dem Fenster. Außerdem hatte er das Gefühl, dass er für jede Bewegung eine Ewigkeit brauchte. Mit quälender Langsamkeit nahm die Melancholie von ihm Besitz. Auch in der Firmenkantine, wo er regelmäßig einkehrte, denn er war bemüht, sich kollegial zu geben, verlangte ihm die geringste Entscheidung gewaltige Anstrengung ab. Manchmal stand er am Vorspeisenbuffet und starrte minutenlang gebannt die Mayonnaise-Eier an. Er begriff nicht recht, wie ihm geschah.

Schließlich lud die besorgte Personalchefin ihn zum Mittagessen ein. Sie kannte ihn gut und merkte, dass es bei ihm nicht mehr rundlief. Sie versuchte gleich, ihre Vermutung in Worte zu fassen, und sprach von einem »Burn-out«. Ein Zusammenbruch könne jedem mal passieren, fügte sie hinzu. Je länger er den wohlwollenden Worten dieser Frau lauschte, desto klarer wurde ihm, dass sie auf dem Holzweg war. Was auf ihm lastete, fühlte sich anders an, eher wie eine irrationale Lebensmüdigkeit. Er beruhigte sie, sagte, dass er zurzeit eine schwierige Phase durchmachte, die bestimmt bald vorübergehen würde. Er log, damit sie ihn in Ruhe ließ. Er lächelte, um den Riss zu verbergen. Eines stand immerhin fest: Das Angebot von Amélie Mortiers kam genau im richtigen Moment. Das war womöglich das Beste an diesem Angebot. Es eröffnete ihm die Chance, eine völlig andere Richtung einzuschlagen und seine schleichende Depression abzuschütteln. Natürlich dachte er zugleich an seine Flugangst, das Fernweh war jedoch stärker. Was seinen Sohn anging, sah er ihn seit der Scheidung nur jedes zweite Wochenende und die Hälfte der Ferien. Die künftigen Reisen würden ihre Beziehung wohl nicht in den Grundfesten erschüttern. Blieb noch die Sache mit dem politischen Engagement. Zur letzten Präsidentschaftswahl war er nicht einmal hingegangen, wenn er ehrlich war. Auch diese Bürgerpflicht gehörte zu den unerfüllten. Aber seine Gesinnung war Amélie egal. Sie suchte einen kompetenten Mitarbeiter, keinen Aktivisten.

Wenige Tage später kündigte er bei Decathlon. Die Konzernleitung zeigte sich ehrlich verwundert, anscheinend hätte man nie gedacht, dass er das Unternehmen je verlassen würde. Die erstaunten Blicke der anderen verwirrten ihn. Man hielt ihn also für leicht berechenbar, für einen, den nichts aus den geordneten Bahnen warf, der einen festen Wohnsitz in der Arbeitswelt hatte. Indem er nach fast zwanzig Jahren aus der Firma ausschied, änderte sich das Bild, das man von ihm hatte, schlagartig. Da er in die Regierung berufen wurde, verkürzte der Vorstand die Kündigungsfrist und veranstaltete zum Abschied einen richtig gemütlichen Umtrunk. Manche Kollegen würde er vermissen, allerdings würde er sie auch gar nicht mehr sehen. Im Berufsleben entwickeln sich Beziehungen, die sich auflösen, sobald die gemeinsamen Herausforderungen nicht mehr bestehen. Menschen, die sich zuvor dauernd unterhalten haben, haben sich plötzlich nichts mehr zu sagen. Éric sollte dennoch zu dem einen oder anderen Mitarbeiter Kontakt halten, aber die Nachrichten, die man sich schrieb, wurden immer seltener. Die neue Aufgabe sog ihn auf, und langsam vergaß er alles, was ihn jahrelang bewegt hatte.

An seinem letzten Arbeitstag fuhr er in die Filiale, in der er als Verkäufer in der Tennisabteilung angefangen hatte. Der Laden befand sich in Brétigny-sur-Orge, etwa dreißig Kilometer südlich von Paris. Er nahm einen Schläger der Marke Wilson in die Hand. Der erste Artikel, den er verkauft hatte, war ein Schläger dieser Marke gewesen. Das Modell von damals gab es nicht mehr, aber er erinnerte sich noch genau an das Glücksgefühl, das er hatte, als er einen jungen Mann, der anfangs zu einem günstigeren Modell tendiert hatte, von diesem Schläger überzeugt hatte. Er hatte später viel erreicht, aber dieses erste Erfolgserlebnis stand ihm immer noch lebhaft vor Augen. Er hatte die richtigen Worte und die richtige Einstellung zu der Sache gefunden. Da er nun an den Ort zurückkehrte, war ihm, als träfe er denjenigen wieder, der er einst gewesen war. Eine Verkäuferin kam auf ihn zu: »Kann ich Ihnen helfen?« Er ließ sich beraten. (Die Verkäuferin hieß Stéphanie, wie ihr Namensschild, das eine vertrauliche, beinahe intime Atomsphäre schuf, verriet.) Er rundete seine Laufbahn bei Decathlon sanft ab, indem er sie beendete, wo er sie begonnen hatte. Und schloss mit zwanzig Jahren seines Berufslebens ab.

4

Der Assistent, der ihn am Montag darauf in Bercy empfing, war mager wie eine Skulptur von Giacometti. »Amélie lässt sich entschuldigen, sie ist in einer Besprechung«, erklärte er lakonisch und deutete auf ein Büro. Kurze Zeit später erschien ein Techniker, der für Éric einen Computer einrichtete und ein E-Mail-Programm installierte. Éric hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Er fing an, die Wirtschaftspresse zu lesen und sich über die neuesten Regierungsnachrichten zu informieren. Mit einiger Besorgnis wurde in den nächsten Tagen der Besuch von Donald Trump erwartet. Éric hatte Mühe, sich auf das Lesen zu konzentrieren. Seine Gedanken schweiften immer wieder in andere Sphären ab, erlaubten sich Seitensprünge von der Wirklichkeit. Eine Stunde verging, von Amélie keine Spur. Er überlegte, ob er aufstehen, ein wenig durch die Gänge schlendern und vielleicht ein paar Kontakte knüpfen sollte. Unsinn, es war Amélies Aufgabe, ihn vorzustellen. In einem Anflug von Paranoia dachte er einen Moment, dass sie ihn abblitzen ließ und absichtlich eine beklemmende Stimmung erzeugte, um ihn dann später besser im Griff zu haben.

Die Situation hatte etwas Unwirkliches und auch etwas wirklich Unangenehmes. Éric hatte einen angesehenen Posten aufgegeben, saß nun verloren an einem Montagmorgen in einem Büro herum, umgeben von anderen Büros, und fragte sich, was er da überhaupt wollte. Ihn beschlich ein mulmiges Gefühl, er kam sich vor wie einer der vielen Praktikanten, die er jahrelang betreut hatte. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Er hatte einen kolossalen Fehler begangen, als er diese Stelle angetreten hatte. Das Ganze flößte ihm auf einmal Angst ein. Er würde lächeln müssen, sich dynamisch und sogar ehrgeizig geben, alles, was lange nicht mehr nötig gewesen war. Eine Veränderung bedeutete immer auch Gefahr. Er begriff gar nicht, wie sein Unterbewusstsein ihn zu diesem Job hatte überreden können. Er vergaß, dass er monatelang keine Luft mehr bekommen hatte. Er hatte den Wechsel vollzogen, weil er sich nach etwas anderem gesehnt hatte, er hatte keine neue berufliche Perspektive gesucht. Er verstand, dass er einer Illusion erlegen war, dass seine Zweifel ihm überallhin folgen würden. An diesem Punkt seiner trübseligen Gedanken angelangt, erschien endlich Amélie im Büro. Sie eröffnete das Gespräch beim Betreten des Raums, als hätte die Unterhaltung bereits draußen im Flur begonnen, das war so ihre Art.

»Na, hast du dich gut eingerichtet?«

»Ja, geht schon.«

»Entschuldige, dass ich vorhin keine Zeit hatte, dich zu begrüßen. Aber das war dringend. Ich bin ja so froh, dass du da bist. Ich zeige dir jetzt die Abteilung. Danach gehen wir alle zusammen Mittag essen. Wie wär’s mit Sushi?«

Mit wenigen Worten hatte sie Érics unheimliche Befürchtungen weggewischt. Manchen Leuten verzeiht man eben immer, sie tauchen einfach auf, und man gibt sich augenblicklich geschlagen. Beim Mittagessen präsentierte Amélie Éric, als wäre er ein guter Freund. Zwei Dinge schien sie chronisch zu verwechseln, das Alter einer Bekanntschaft und die Intensität einer Beziehung. Natürlich hütete er sich, ihr zu widersprechen, zu sagen: »Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Ich habe vielleicht dreimal in meinem Leben mit ihr geredet, und das war vor mehr als zwanzig Jahren.« Er erwies sich vielmehr als ungemein fügsam. Gelegentlich schickte er ein kurzes Lächeln in die Runde, um die Geschichte ihres beidseitigen Einvernehmens zu versüßen. Amélie erwähnte erneut ihre gemeinsamen bretonischen Wurzeln (war das eine Obsession?). Sie wollte sich den Mitarbeitern gegenüber von ihrer besten Seite zeigen. Eine sympathische Frau, die ihre Jugendfreundschaften bewahrt hatte und ihre Herkunft nicht verleugnete, auch wenn sie mittlerweile in den höchsten Kreisen der Macht verkehrte. Éric überkam das dumpfe Gefühl, dass er ihr nur als Vorwand diente, um die eigene Legende zu stricken. Er fragte sich, ob er ihren mythomanischen Zug jämmerlich oder rührend fand. Vielleicht lief beides aufs Gleiche hinaus.

Das noch recht junge Team würde ihn nicht als x-beliebigen Kollegen, sondern als Amélies Vertrauten ansehen. Es würde ihm intuitiv mit Misstrauen begegnen. Vielleicht würde er für einen Schnüffler gehalten werden, der die Heimlichkeiten, die Versäumnisse und das Zuspätkommen der anderen meldete. Da kannte man ihn wirklich schlecht. In dem Zustand, in dem er sich befand, konnte er nur einem schaden, sich selbst. Merkwürdigerweise musste er seine Einschätzung der Lage bald revidieren. Bereits am nächsten Tag schlug Amélie ihrem neuen Angestellten gegenüber einen eher distanzierten Ton an, und das Verhältnis der beiden ordnete sich in die Normen der Hierarchie ein. Sie leitete die Abteilung, er gab ihr Feedback, und ihre scheinbare Eintracht geriet langsam in Vergessenheit. Dass Amélie ihn solchen Wechselbädern aussetzte, verunsicherte ihn nicht. Die Behandlung kam Éric vielmehr extrem entgegen. Er wollte im beruflichen Kontext von Empfindungen unabhängig sein. Dennoch verfiel er immer wieder ins Grübeln und fragte sich: »Warum hat sie sich ausgerechnet mich ausgesucht?« Er hatte eine wunderbare Karriere gehabt. Er übersah dabei einen wichtigen Punkt: Sie hatte seine Fähigkeiten offensichtlich gut erkannt, er zeigte nämlich Talent für die Aufgaben, die sie ihm übertrug. Er erstellte höchst umfangreiche Dossiers, in denen er die Stärken und Schwächen bestimmter Unternehmen zusammenfasste. Die ganze Abteilung rühmte bald die Zusammenarbeit des Duos. Éric und Amélie wurden als komplementär beschrieben. Man resümierte es gern so: Éric war ein gewiefter Stratege, und Amélie konnte hervorragend mit Menschen umgehen. Das erste Jahr verging schnell, sie waren viel unterwegs. Auch wenn Flugreisen für Éric nach wie vor angstbesetzt waren, war er doch erfreut, Rio oder Toronto zu erleben. Manchmal hatte er sogar das etwas eitle Gefühl, seinem Land zu nützen. Die Zeiten waren rosig. Auf internationaler Ebene hatte die Wahl von Emmanuel Macron ein dynamisches und modernes Bild von Frankreich vermittelt, das Investitionen förderlich war. Die Gelbwesten-Krise erschütterte dann allerdings den Glauben an ein neues wirtschaftliches Eldorado tief und löste bei ausländischen Unternehmen Besorgnis aus. Konnte man auf die ökonomische Stabilität eines derart zerrütteten und gewaltbereiten Landes vertrauen? Die Ausschreitungen und die Beschädigung des Arc de Triomphe erschwerten hier und da die Verhandlungen über künftige Partnerschaften. Es galt, das Ausmaß der Angelegenheit herunterzuspielen und die Sache so zu verkaufen, dass soziale Bewegungen eben in der DNA dieses revolutionären und schwer erziehbaren Volkes begründet lagen. Und eine fast romantische Darstellung des nörgelnden Franzosen zu liefern. Alle Mittel waren erlaubt, um zu einem Vertragsabschluss zu gelangen, man durfte sogar das Nationalepos umschreiben. Begleitete man das Staatsoberhaupt auf eine Reise, erleichterte das die Dinge erheblich. Der Geist der Eroberung umwehte den Präsidenten und die Großindustriellen, die ihn umgaben, er zückte seine Waffe, einen Stift.

5

Die Dunkelheit brach schon über die Büros herein. Die Mitarbeiter hatten an diesem Freitag, den 20. Dezember 2019, das Ministerium etwas früher als sonst verlassen. Amélie hätte sich den anderen anschließen können. Dann wäre sie ausnahmsweise rechtzeitig zum Abendessen mit ihren Töchtern zu Hause gewesen. Unter der Woche sah sie sie ja nur morgens. Doch sie sortierte vor den Weihnachtsfeiertagen lieber noch ein wenig ihre Unterlagen. Mit ihrer Familie würde sie schließlich noch die ganzen Ferien verbringen. Nach einer Weile stand sie auf und schlenderte durch die verlassenen Flure. Éric ging nie aus dem Haus, ohne ihr Bescheid zu sagen. Amélie schaute bei ihm vorbei:

»Jetzt sind nur noch wir beide hier.«

»Ja. Ich werde auch nicht mehr lange bleiben, wenn es dir nichts ausmacht.«

»Wollen wir nicht was trinken gehen? Ich muss ein bisschen runterkommen.«

»…«

»Es sei denn, du hast was anderes vor …«

Éric hatte nichts vor, außer nach Hause zu gehen und sich zum Abendessen vor den Fernseher zu setzen. Er fühlte sich zurzeit furchtbar schlapp. Amélie eiskalt einen Korb zu geben, erschien ihm schwierig. Er hätte eine Ausrede erfinden müssen, aber ihm fiel keine ein. Sie hatte ihn etwas überrumpelt. Natürlich war das ein seltsamer Vorschlag. Amélie beschwerte sich oft darüber, dass der Beruf ihr Privatleben auffraß. Sie habe diese ganzen auferlegten Geschäftsessen satt, und erst recht die Wochenendtrips ins Ausland. Durch all diese Zwänge irre man ununterbrochen umher und komme nie nach Hause. Éric fürchtete zudem ein Rendezvous mit Amélie im nichtprofessionellen Rahmen. Worüber würden sie reden? Auf den Reisen drehten sich ihre Unterhaltungen hauptsächlich um die aktuellen Dossiers. Zwar bemühte Amélie sich ab und an, die Konversation mit kleinen persönlichen Bemerkungen zu würzen, jedoch auf die amerikanische Art: Man beschwört die Freundschaft, lässt den anderen aber nicht an sich heran.

Sie gingen in die nächstbeste Bar, in der Éric sich sagte, dass er sich anstrengen und generell sein Stimmungsniveau heben musste. Sein Lächeln wirkte in letzter Zeit nicht ganz aufrichtig, schuldbewusst, es ließ die Melancholie durchschimmern. Amélie eröffnete das Gespräch:

»Das tut uns gut, mal ein bisschen zu verschnaufen.«

»Ja.«

»Ich möchte mich für deine Arbeit bei dir bedanken. Sie ist wirklich sehr wertvoll. Aber manchmal frage ich mich, ob du dich im Ministerium auch wohlfühlst. Ob du den Schritt nicht bereust.«

»Nein, gar nicht.«

»Bist du denn glücklich?«

Eine sehr direkte Frage. Nichts ist so kompliziert wie eine Definition von Glück. Wenn er seinen inneren Zustand nicht preisgeben wollte, musste er schnell irgendetwas antworten:

»Natürlich. Die Aufgabe ist schon stressig, aber sie gefällt mir.«

»Gut, dass du das sagst, man merkt das nämlich nicht immer. Als wir zum Beispiel den Vertragsabschluss mit den Brasilianern gefeiert haben, dachte ich, du bist in Gedanken ganz woanders.«

»Ich war wahrscheinlich müde, wegen der Zeitverschiebung.«

»Verstehe. Jedenfalls weißt du, dass du jederzeit mit mir reden kannst.«

An dem Punkt musste Éric überlegen. Er fragte sich, ob Amélie ihm eigentlich freundlich gesinnt war oder ob sie dieses Tête-à-Tête eingefädelt hatte, weil sie ihm den Kopf waschen wollte. Sie gab regelmäßig solche hintersinnigen Kommentare ab. Sie wünschte sich ein dynamisches und begeisterungsfähiges Team, das immer bei bester Laune war. Das war eben ihre amerikanische Ader. Fehlte bloß noch, dass man sich jedes Mal zu umarmen hatte, wenn eine Sache gut gelaufen war.

Éric sah oft nur das Negative an den Dingen. Amélie hatte sich in ihrer Funktion als Führungskraft lediglich erkundigt, wie es ihm ging. Sie ließ ihre Mitarbeiter nie den Druck spüren, der auf ihr lastete. Sie schlug ein völlig anderes Thema an:

»Fährst du über die Feiertage nach Rennes?«

»Ja, zu meiner Mutter.«

»Mit deinem Sohn?«

»Nein. Er fliegt mit seiner Mutter nach Martinique«, sagte er und bemühte sich, dabei gelöst zu klingen.

»Ach, das ist ja toll für ihn.«

»Ja. Und was treibt ihr in den Ferien?«

»Wir fahren in die Berge. Das heißt, erst mal fahren wir zu meinen Eltern nach Nizza und feiern dort Weihnachten. Ich freue mich, dass ich endlich Zeit für meine Töchter habe.«