14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

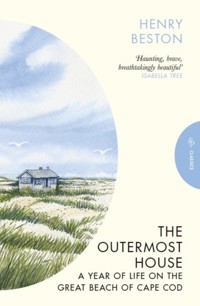

September 1926. Henry Beston bezieht ein kleines Holzhaus am Meer, das er sich im Jahr zuvor hat bauen lassen, um dort seinen Urlaub zu verbringen. Geplant waren zwei Wochen, doch er bleibt ein ganzes Jahr; ein Jahr, in dem er seine Umwelt auf sich wirken lässt, sie untersucht und auf diese Weise verstehen lernt. Beston hält sämtliche Beobachtungen in Notizbüchern fest, er beschreibt das Gesehene und Erlebte farbig und detailliert: den Zug der Seevögel, den Rhythmus von Ebbe und Flut, die Formen der Dünen und der Wellen, die Geräusche der Brandung und sogar den Wandel der Gerüche im Laufe der Jahreszeiten. Diesen sprachlich geschliffenen und alle Sinne ansprechenden Klassiker des Nature Writing, der vor genau 90 Jahren erschienen ist, gilt es nun erstmals in deutscher Übersetzung zu entdecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Henry Beston

DasHAUSam Rand derWELT

Ein Jahr am großen Strandvon Cape Cod

Aus dem Amerikanischen vonRudolf Mast

Mit einem Nachwort vonCord Riechelmann

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.

Die Originalausgabe wurde erstmals im Jahr 1928 unter dem Titel The Outermost House: A Year of Life on the Great Beach of Cape Cod von Doubleday and Company, LLC, New York veröffentlicht und erscheint hier mit Genehmigung von Henry Holt and Company, LLC, New York.

Copyright © 1928, 1949 by Henry BestonCopyright renewed 1956 by Henry BestonCopyright renewed 1977 by Elizabeth C. Beston

© 2018 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel / Petra Koßmann, mareverlag, Hamburg

Abbildung Alex Katz, »Luna Park«, 1960

Satz mareverlag, Hamburg

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN eBook: 978-3-86648-348-4

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-269-2

www.mare.de

Für Miss Mabel Davisonund Miss Mary Cabot Wheelwright

Inhalt

Kapitel 1Der Strand

Kapitel 2Herbst, Meer und Vögel

Kapitel 3Die Brandung

Kapitel 4Wintersonnenwende

Kapitel 5Wintergäste

Kapitel 6Laternen am Strand

Kapitel 7Ein Frühlingsspaziergang ins Inland

Kapitel 8Nacht über dem großen Strand

Kapitel 9Im Hochsommer

Kapitel 10Orion steht über den Dünen

Anmerkungen des Übersetzersund Zitatnachweise

NachwortDas Schreiben der Natur, die Natur des Schreibens

Viten

Kapitel 1

Der Strand

I

Östlich der Küste Nordamerikas und ihr vorgelagert, etwa dreißig Meilen und mehr vom Gestade Massachusetts entfernt, erhebt sich aus dem offenen Atlantik der verbliebene Rest eines alten und untergegangenen Landes. Über eine Strecke von zwanzig Meilen stellt sich dieses letzte und entlegenste Stück Festland dem feindseligen Ozean in Gestalt eines großen ausgewaschenen Kliffs aus Sand und Lehm entgegen, dessen oberster Abschluss wellen- und stufenförmig hier hundert, dort hundertfünfzig Fuß über die Meeresoberfläche ragt. Von Wellen und Regen umspült, vom Wind zerzaust, hält es den Elementen tapfer stand. Es setzt sich aus unterschiedlichsten Böden zusammen, die von Lockergestein und Sand durchzogen sind. Es kleidet sich in vielerlei Farben: hier die von altem Elfenbein, dort die von Torf, dann wieder die von verwittertem, rostbraun unterlegtem Elfenbein. In der Abenddämmerung erstrahlt der Kamm des Kliffs unter dem Gepränge im Westen, derweil sich seine Flanke in eine Melange aus Schatten und Dunkelheit verwandelt, die nahtlos ins Meer übergeht, das hier nie zur Ruhe kommt; im Morgengrauen überzieht die Sonne den Ozean, aus dem sie sich erhebt, mit einer goldenen Schicht, die langsam aufsteigt, dabei ausdünnt und schließlich vom Tageslicht verschluckt wird.

Am Fuß dieses Kliffs erstreckt sich von Norden nach Süden über viele Meilen ein breiter, lückenloser Strand, der einsam und unberührt, naturbelassen und abgeschieden daliegt und allein vom offenen Meer besucht und in Besitz genommen wird; er könnte das Ende der Welt ebenso sein wie deren Anfang. Seit grauer Vorzeit kämpft hier das Meer gegen das Land, seit grauer Vorzeit wehrt sich das Land nach Kräften, bietet zur Verteidigung all seine Energien und Geschöpfe auf, beordert die Pflanzen an den Strand, auf dass sie dort ein Netz aus Gras und Wurzeln knüpfen, das dem Sand Halt verleiht, bis Stürme es wieder freispülen. Der Rhythmus der Natur, der heute leichthin gering geschätzt, ja vorsätzlich missachtet wird, kann sich hier frei, ungehindert und in aller Ursprünglichkeit entfalten; Wolken und deren Schatten, Wind und Gezeiten, der Wechsel von Tag und Nacht. Zugvögel machen hier Station und ziehen weiter, ohne dass jemand sie zu Gesicht bekäme, Fischschwärme bewegen sich unter der Wasseroberfläche, die Brandung schleudert ihre Gischt der Sonne entgegen.

Oft heißt es, dieses natürliche Bollwerk sei in Gänze eiszeitlicher Herkunft, tatsächlich aber handelt es sich um altes Land, auf dem sich neues abgelagert hat. Über dieses alte Land brachen sich die Seen, lange bevor sich eine Eisdecke bildete oder die Sonne sich hinter Nebel verbarg. Offenbar war die Küste hier im Norden einst ein Flachland, das an den Rändern zu bröckeln begann; durch äußere Einflüsse und den Lauf der Zeit änderte es Höhe und Form, und mit den Jahren drang das Meer darüber hinweg ins Landesinnere. Erst das heutige Kliff bot dem Wasser Einhalt. Spätere Vergletscherungen, die sich zum Meer hinab bewegten, bahnten sich ihren Weg über die einstigen Strände und das verbliebene Flachland, und während sie sich darüber hinwegwälzten, legten sie auf diesen Schwellen all das Geröll, den Sand und die Steine ab, die sie mit sich trugen. Unter dem Einfluss wärmer werdenden Wassers zog sich die Eiskante durch den Schleier aus Nebel in westlicher Richtung zurück, bis die Wellen schließlich auf ein neues, ein umgestaltetes und unbelebtes Land trafen.

Soweit sie sich in knappen Worten rekonstruieren lässt, ist das also die geologische Geschichte von Cape Cod. Der sich in Ost-West-Richtung erstreckende Arm der Halbinsel ist der verschüttete Bereich des ursprünglichen Flachlandes, der dazu senkrecht stehende Unterarm das vergletscherte Fragment einer Küste. Die Halbinsel erstreckt sich weiter hinaus ins Meer als irgendein anderer Teil der US-amerikanischen Atlantikküste; sie ist das entlegenste aller Gestade. Der Ozean, der gegen das Kliff donnert, trifft hier auf das letzte Bollwerk zweier Welten, das sich ihm trotzig in den Weg stellt.

II

Das Kliff, von dem hier die Rede ist, und der angrenzende Strand stoßen, am Unterarm des Kaps gelegen, an den Atlantik. Dieser äußere Landstrich ist heute kaum mehr als ein großer Damm oder Wall, etwa fünfundzwanzig Meilen lang und nur drei oder vier Meilen breit. In Provincetown erhebt er sich aus dem Meer, anfangs noch eine Wüstenei aus Dünen und sandigen Ebenen, die der Ozean hinterlassen hat. Diese Sandfläche krümmt sich landeinwärts auf das Festland zu und neigt sich dabei wie eine angewinkelte Hand Richtung Plymouth; in der Rundung zwischen Handfläche und Fingern liegt der Hafen von Provincetown. In Truro, quasi dem Handgelenk des Caps – der Vergleich mit einem Unterarm ist ebenso treffend, wie er sich aufdrängt –, geht der Verlauf der Halbinsel aus der West-Ost-Richtung in einem großen Bogen in die Nord-Süd-Richtung und der Sandboden in das Kliff über, das recht unvermittelt sogleich seine höchste Erhebung erreicht. Vom Highland-Leuchtturm bis nach Eastham und der Station der Küstenwache von Nauset verläuft der Wall in südöstlicher Richtung parallel zum Meer, mal gemahnt die Silhouette an die Abfolge langer Wellen, dann wieder an die militärisch strenge Gleichförmigkeit einer Festungsmauer, wobei zwischen Mulden und Hügeln zu erkennen ist, dass sich dahinter karges Heideland anschließt. In Nauset endet das Kliff, das Meer ergreift vom flacher werdenden Land Besitz, und man betritt das Reich der Dünen.

Wo das Kliff endet, wird der Strand von einem Wall aus Dünen gesäumt. Dieser Wall ist fünf Meilen lang und endet an einem Durchlass, dessen Einfahrt mit Untiefen gespickt ist, über die der Ozean hinwegrauscht und in einen großen Meeresarm oder eine Lagune im Rücken der Dünen fließt, ein Haff mit zahllosen Gezeiteninseln und kleinen, verschlungenen Wasserläufen – die Bucht von Eastham und Orleans. Ist die Flut sehr hoch, können die Inseln überschwemmt werden, und das ganze Gebiet wird zu einer einzigen Wasserfläche. Jenseits der Kanäle und des Marschlandes fällt der Blick im Westen auf das Hochland Cape Cods, das an dieser Stelle kaum mehr als zwei Meilen breit ist. Noch weiter westlich liegt Cape Cod Bay. Einst bewohnte ein mächtiger Indianerstamm, die Nausets, dieses Land zwischen den Meeren.

Entlegenes Kliff und einsame Dünen, die unendliche Weite des Ozeans und der helle, große Strand als Saum der Welt, Auen und Marschland und uralte Heidelandschaft: Das ist Eastham, das ist das äußere Kap. Wenn Sonne und Mond aufgehen, kommen sie aus dem Meer, der gewölbte Himmel hat die Weite eines Ozeans, die Wolken ziehen mal vom Meer, mal von Land heran. Diese Region kannte und liebte ich schon seit vielen Jahren, als sich die Gelegenheit zu einem längeren Aufenthalt ergab, und so baute ich mir ein Haus am Strand.

Es stand einsam oben auf einer Düne, etwa auf halber Höhe der Nehrung von Eastham. Den Entwurf fertigte ich zu Hause selbst an, gebaut haben es ein Nachbar und seine Zimmerleute. Als ich mit den Arbeiten begann, hatte ich nicht die geringste Absicht, das Haus als feste Bleibe zu nutzen. Ich wollte nur einen Ort, an dem ich den Sommer verbringen konnte, der aber gemütlich genug wäre, um auch im Winter zu kommen, sofern ich es einrichten könnte. Ich taufte das Haus auf den Namen Fo’castle, Vorschiff. Es besaß zwei Räume, ein Schlafzimmer und eine Wohnküche, alles in allem nur zwanzig mal sechzehn Fuß groß. Ein gemauerter Kamin, dessen Rückseite an die Zwischenwand grenzte, wärmte das größere Zimmer und vertrieb aus dem Schlafzimmer die Kälte, zum Kochen diente mir ein zweiflammiger Ölofen.

Mein Nachbar hatte seine Sache gut gemacht. Wie erhofft, erwies sich das Haus als kompakt und solide, es war leicht in Schuss zu halten und leicht zu heizen. Der größere Raum war vertäfelt, und ich strich das Paneel und die Fensterrahmen in einer Art hellem Beigebraun – eine gute Farbe für ein Vorschiff. Das Haus ließ möglicherweise eine etwas laienhafte Vorliebe für Fenster erkennen. Es besaß zehn davon, allein sieben im größeren Zimmer: zwei nach Osten zum Meer, zwei nach Westen zum Marschland, zwei nach Süden und ein kleineres, zugleich als »Spion« dienendes in der Tür. Sieben Fenster in einem Zimmer, das auf einem Sandberg steht und den ganzen Tag von der Sonne beschienen wird – das klingt nach grellem Licht aus allen Richtungen. Eine berechtigte Befürchtung, der ich durch die Verwendung von hölzernen Fensterläden begegnete, die ursprünglich für die Wintermonate gedacht waren, sich aber ganzjährig als notwendig erwiesen. In der Praxis stellte sich schnell heraus, dass ich die Wahl hatte zwischen einem denkbar geschützten und verdunkelten Raum und einer Art Sonnenterrasse im Haus. In meinem Schlafzimmer gab es drei Fenster – eines nach Osten, eines nach Westen und eines nach Norden Richtung Leuchtturm von Nauset.

Um Trinkwasser zu bekommen, trieb ich ein Brunnenrohr direkt nach unten in die Düne hinein. Auch wenn der Ozean und der Strand vor der Tür liegen und das Meer Tag für Tag durch die Kanäle in der Marsch Richtung Westen strömt, gibt es hier unterhalb des salzigen Sandes Trinkwasser. Die Qualität dieses Wassers schwankt, mitunter ist es brackig, dann wieder süß und klar. Zu meiner großen Freude stieß ich auf eine Quelle, die mir so gutes Wasser lieferte, wie man es hier nur finden kann. Unterhalb des Fußbodens verlief das Rohr senkrecht in eine gemauerte und abgedeckte Grube, die mit einem Hahn versehen war, mit dessen Hilfe ich bei Frost das Wasser aus der Pumpe ablassen konnte (an kalten Tagen habe ich mir lediglich ein paar Eimer abgefüllt, in die Küchenspüle gestellt und die Pumpe umgehend wieder entleert). Ich besaß zwei Öllampen und verschiedenste Flaschen, in denen Kerzen steckten, bei deren Licht ich lesen konnte, sowie einen Kamin, dessen Schlund ich mit Treibholz stopfte, damit ich es warm hatte. Mir ist klar, dass eine Heizungsanlage, die allein aus einem Kamin besteht, arg provisorisch klingt, aber sie erfüllte ihren Zweck, und das Feuer diente mir nicht nur als Wärmequelle – mit ihm war zugleich etwas Ursprüngliches anwesend, ein Hausgott und ein Freund.

In dem größeren Zimmer standen eine Kommode, die in einem leuchtenden Blau gestrichen war, ein Tisch, ein Wandregal für Bücher, eine Couch, zwei Stühle und ein Schaukelstuhl. Meine Küche, die wie auf einer Jacht in einer Zeile angeordnet war, stand an der nach Süden gerichteten Wand. Zuerst kam ein Geschirrschrank, dann die Aussparung für den Ölofen – den ich nur auspackte, wenn ich ihn benutzen wollte –, es folgten ein Regal, ein Spültisch aus Porzellan und in der Ecke die Pumpe. Die gute alte Pumpe! Sie hat mich nie im Stich gelassen oder meine Nerven strapaziert.

Die Vorräte schleppte ich mit einem Rucksack auf meinen Schultern heran. Es führt keine Straße durch die Dünen, und gäbe es eine, hätte es niemanden gegeben, der mir das, was ich brauchte, geliefert hätte. Westlich der Dünen existiert zugegebenermaßen eine Art Weg, den ein Auto hätte passieren können, doch selbst die erfahrensten Dorfbewohner meiden ihn nach Möglichkeit und wissen zu berichten, wie sie sich dort im Schlamm festgefahren haben oder im Sand stecken geblieben sind. Immerhin kam das Bauholz auf diesem Weg, und von Zeit zu Zeit transportierte ein Nachbar, der ein Pferd und eine Kutsche besaß, meine Ölfässer dort entlang. Solcherlei Hilfe erhielt ich aber nur gelegentlich, und ich schätzte mich glücklich, sie überhaupt erfahren zu dürfen. Mein Rucksack blieb das einzige stets einsatzbereite Transportmittel in den Dünen. Zweimal pro Woche, stets zur selben Zeit, kam ein Freund mit dem Auto zur Station der Küstenwache in Nauset, fuhr mich zum Einkaufen nach Eastham oder Orleans und brachte mich wieder zurück nach Nauset. Dort packte ich Milch und Eier, Butter und Brot in meinen Rucksack – peinlich darauf achtend, was zuoberst und was zuunterst lag – und machte mich entlang der Brandung auf den Weg über den Strand.

Der Hügel, auf dem meine Hütte errichtet wurde, erhebt sich knapp zwanzig Fuß über die Hochwassermarke und nur dreißig Fuß vom großen Strand entfernt. Meine einzigen Nachbarn waren die Männer der Küstenwache von Nauset, etwa zwei Meilen entfernt. Im Süden gab es nur weitere Dünen und einige abgelegene Jagdgebiete; Marschboden und die Gezeiten trennten mich nach Westen hin vom Dorf und von dessen weit entfernten Häusern; vor meiner Haustür lauerte der Ozean. Im Norden und nur im Norden gab es Menschen, zu denen ich Kontakt hatte. Allein auf der einsamen Düne, grenzte mein Haus an die vier Wände der Welt.

Als das Haus fertig war, sich bewährt und das erste Jahr am Kap ohne Schaden überstanden hatte, kam ich im September wieder, um zwei Wochen Urlaub zu machen. Die vierzehn Tage gingen zu Ende, doch ich blieb, und während die Zeit verstrich und das Jahr in den Herbst überging, nahm mich die geheimnisvolle Schönheit der Landschaft und des offenen Meeres so sehr in Besitz, dass ich mich nicht dazu überwinden konnte, abzureisen. Die heutige Welt krankt an einem Mangel an elementaren Dingen wie offenem Feuer, das vor einem knistert, Wasser, das aus dem Boden quillt, Luft, ja selbst der Erde unter den Füßen. In meinem Reich aus Strand und Dünen waren solche elementaren Erscheinungen präsent und lebendig, und sie beschrieben einen Bogen, der den Rhythmus der Natur und des Jahres zu einem unvergleichlichen Schauspiel verband. Das Kommen und Gehen des Meeres, die anlandenden Wellen, die Versammlungen von Vögeln, Winter und Sturm, die Pracht des Herbstes und der Glanz des Frühlings – all das war Teil des Strandes vor meinem Haus. Je länger ich blieb, desto größer wurde mein Wunsch, diese Küste kennenzulernen und ihr geheimnisvolles und urwüchsiges Leben zu ergründen; ich scheute diesen Schritt nicht, denn das Alleinsein konnte mich nicht schrecken, und ich verspürte den Drang eines Naturforschers, den es ins Freie zieht. Und so besann ich mich schließlich und beschloss zu bleiben und den Versuch zu wagen, ein ganzes Jahr am Strand von Eastham zu verbringen.

III

Die Landzunge von Eastham bildet einen Wall, der die Bucht zum Meer hin schützt. Der Scheitel steht hoch über dem Strand, und von der vom Wind zerfurchten Krone führt ein flacher, mit Strandhafer bewachsener Hang zu den Salzwiesen im Westen hinab. Vom Leuchtturm in Nauset aus betrachtet, wirkt das Land gleichförmig und geografisch wenig interessant, tatsächlich aber ist es durchzogen von Vertiefungen, Gassen, die ins Nichts führen, und Ausbuchtungen, die Amphitheatern gleichen und in denen das Tosen des Meeres als entferntes Brausen eines Wasserfalls erklingt. Oft unternehme ich Spaziergänge in diese eigentümlichen Senken. Auf ihrem sandigen Boden wie auf den Flanken stoße ich auf Fußspuren der Vögel, die zu Besuch waren. Hier zeugt eine oberflächlich zerwühlte Stelle voller Krallenspuren im Sand davon, dass sich ein Flug Lerchen niedergelassen hat, dort hat sich einer der Vögel von seinen Artgenossen abgesetzt; hier finden sich tiefere Spuren hungriger Krähen, dort Abdrücke der Schwimmhäute einer Möwe. Mir scheint stets etwas Poetisches und Geheimnisvolles in diesen Stapfen zu liegen, auf die ich in den Senken zwischen den Dünen stoße. Sie beginnen im Nirgendwo, allenfalls ist der vage Abdruck einer landenden Schwinge erkennbar, ebenso unvermittelt und spurlos lösen sie sich im Nirgendwo der Luft wieder auf.

An ihrem östlichen Rand fallen die Dünen steil zum Strand hin ab. Geht man nachmittags nahe den Dünen den Strand entlang, bewegt man sich im Schatten einer Art Sandwand, die sieben oder acht Fuß hoch und relativ eben ist, mit jeder Kuppe und jedem Hügel aber auf fünfzehn oder gar zwanzig Fuß ansteigt. An vier oder fünf Stellen haben Sturmfluten Rinnen oder Kerben in den Wall gespült. Dünenpflanzen gedeihen in diesen trockenen Betten, ihre Wurzeln finden Halt unter altem, halb vergrabenem Treibgut, wuchernde Silberraute, Artemisia stelleriana, prägt das Bild. Die Pflanze blüht noch in den ungeschütztesten Lagen, sie springt vom Scheitel der Dünen auf die nackten Hänge und versucht sogar, auf dem Strand heimisch zu werden. Ihr sommerliches Graugrün wird im Herbst abgelöst durch eine goldene bis rostbraune Farbgebung von einzigartiger Zartheit und Schönheit.

Der Strandhafer gedeiht vorzugsweise auf den Hängen und Flanken der Kuppen, die langen Blätter legen sich um die zudringlichen Köpfe der dickfleischigen Goldrute. Weiter unten, kurz bevor der Hang in den Strand übergeht und die Halme des Strandhafers seltener werden, sticht die Strand-Platterbse mit ihren markanten Blättern und dem verblassten Flor darüber ins Auge. Ganz unten schließlich, am wüstengleichen Grund, finden sich Horste von Büschelgras und die flachen, sternförmigen Blüten zahlloser Wolfsmilchgewächse. Die einzigen Sträucher, die hier wachsen, sind Strandpflaumen, und auch die kommen nur sehr vereinzelt vor.

All diese Pflanzen haben enorm lange Pfahlwurzeln, die sich tief in das feuchte Innerste des Sandes eingraben.

Den größeren Teil des Jahres über habe ich zwei Strände, einen oberen, einen unteren. Der untere, der den Gezeiten unterworfen ist, setzt mit dem Wasserstand bei mittlerem Niedrigwasser ein und zieht sich als glatte Schräge hinauf bis zur Hochwassermarke einer durchschnittlichen Flut. Der obere Strand, der eher eine Art Plateau ist, reicht von der Hochwassermarke bis zu den Dünen. Die Breite dieser Strände ändert sich mit jedem Sturm und jeder Flut, aber ganz daneben liege ich wohl nicht, wenn ich beide auf durchschnittlich siebzig Fuß schätze. Außergewöhnliche Sturmfluten und extremes Hochwasser lassen sie zu einer riesigen Fläche verschmelzen. Winterfluten verschmälern den oberen Strand und laufen sogar häufig darüber hinweg bis zu den Dünen. Im Sommer wächst der gesamte Strand in die Höhe, als spüle jede Flut mehr und mehr Sand aus dem offenen Meer heran. Möglicherweise schwemmen auch Strömungen Sand von den vorgelagerten Barren und Untiefen herbei.

Für die Farben des Strandes von Eastham einen Namen oder eine Umschreibung zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Zudem variiert der Ton je nach Tages- und Jahreszeit. Der eine Freund nennt ihn Gelb, das ins Braune tendiert, ein anderer vergleicht ihn mit roher Seide. Welche Farben solche Beschreibungen vor dem Auge des Lesers auch immer entstehen lassen mögen, es bleibt festzuhalten, dass der Farbton des Sandes an einem Junitag so warm und satt ist, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Spät am Nachmittag legt sich ein zarter Hauch von Violett auf den Strand und das unmittelbar angrenzende Wasser. Die Landschaft hier kennt keine Brüche oder Härten, nicht die klare Helligkeit des Nordens und nicht dessen brüske Bloßstellung; stets walten Zurückhaltung und Geheimnis, die Land und Meer etwas Verborgenes belassen, etwas, das die Natur respektvoll verhüllt.

Der Sand hier führt ein Eigenleben, selbst wenn dieses Leben nur vom Wind geborgt ist. Eines schönen Sommernachmittags, bei kräftigem und böigem Wind aus West, sah ich eine Windhose, einen nur etwa sechs Fuß hohen »Miniatur-Tornado«, der mit hoher Geschwindigkeit aus einem der Einschnitte in den Dünen kam, sich mit Sand vollsog und Richtung Wasser weiterzog. Als die Windhose den Strand passierte, wurde sie von der Sonne angestrahlt, und der aufgewirbelte Sand ward zu einem bräunlichen Prisma, aus dem intensiv leuchtende Farbstrahlen hervorbrachen. Die Düne südlich von mir, die ich »große Düne« nenne, legt mitunter ein eigentümliches Verhalten an den Tag. Frontal gesehen sieht sie aus wie eine Welle, der zum Meer zeigende Hang besteht aus nichts als feinstem, vom Wind herangetragenem Sand, der westliche Hang führt hinab in eines der beschriebenen Amphitheater. In einem der letzten Winter war auf dem Gipfel der Düne ein Ausguck für die Küstenwache errichtet worden, doch durch die nächtlichen Patrouillengänge wurde der Gipfel »geschleift«, und an seiner Stelle entstand eine kleine Senke, die sogleich ein Eigenleben entwickelte und wuchs. Inzwischen ist sie acht oder neun Fuß breit und in etwa ebenso tief. Von jenseits der Marsch hat es den Anschein, als habe jemand ein großes rundes Stück aus dem Dünenkamm herausgebissen. An windigen Herbsttagen, wenn der Sand jenseits der Düne noch trocken und körnig ist und Böen aus West ihre Kraft entfalten, wird er aufgewirbelt und durch die trichterförmige Öffnung in östliche Richtung getragen. Dann wird die Düne zu einem Vulkan, aus dessen Krater Rauch aufsteigt. Mal nimmt dieser Rauch die Form einer schwarzen Wolke an, mal die Konturen eines hageren, elfenbeinfarbenen Gespensts, und er wabert, wirbelt und quillt hervor wie aus einem ozeanischen Vesuv.

Zwischen den Dünen und der Marsch liegen Salzwiesen unterschiedlichster Ausprägung, sie reichen von den sandigen Hängen bis zu den sumpfigen Auen, die sich entlang den zahllosen Gräben ziehen und bei Flut überspült werden. Jeder Bereich hat seine spezifischen Gräser, und die Flure gleichen einem Flickenteppich konkurrierender Vegetationen. Im Spätsommer und Herbst reckt der Strandflieder, der zwar meist einzeln steht, aber nahezu überall wächst, seine kleinen, von der Sonne gebleichten Blütenschirme über die gelbbraunen, fast lohfarbenen Gräser. Die Marschinseln dahinter tragen schwer an Riedgras, das auf durchweichtem Lehm und Sand steht; in diesen Fluren, in die sich nie ein Mensch verirrt, gibt es versteckte Seen, die nur bei Sonnenuntergang zu erkennen sind. Die Wildenten kennen sie gut, und wenn Jäger ihnen nachstellen, ziehen sie sich dorthin zurück.

Wie eigentümlich es doch ist, dass so wenig über die Vögel von Cape Cod geschrieben wurde! Aus Sicht eines Ornithologen ist die Halbinsel einer der interessantesten Plätze der Welt. Das Interesse verdankt sich weniger den hier heimischen Vögeln, denn davon gibt es nicht mehr und nicht weniger als an zahllosen anderen Orten; es ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass, wer hier lebt, mehr verschiedene Vogelarten sehen kann, als man es auf einem derart kleinen Gebiet für möglich halten würde. Zu den Vögeln, die während meines Aufenthalts in Eastham zu Gast waren oder durchzogen, die fest oder gelegentlich hier lebten, gehörten Landvögel und Sumpfvögel, Vögel der Marsch und Vögel des Strandes, Seevögel und Küstenvögel und sogar Vögel, die eigentlich nur über dem offenen Meer vorkommen. Ausläufer karibischer Hurrikans ziehen herauf und tragen sonderbare tropische und subtropische Vogelarten an den Strand, der eine Sturm einen schimmernden Ibis, der nächste einen Fregattvogel. Immer, wenn es während meiner Zeit am Strand stürmte, habe ich besonders aufmerksam Ausschau gehalten.

Ich beende dieses Kapitel mit einem Detail, das mir für einen Naturforscher das interessanteste zu sein scheint. Die Landzunge von Eastham ist nur drei Meilen lang und kaum eine Viertelmeile breit. Und doch hat die Natur in dieser kleinen Welt jeder Kreatur eine Farbe verliehen, die sie schützt. Wer an der Station der Küstenwache haltmacht und auf dem Rasen davor eine Heuschrecke fängt – die hier der maritimen Sorte Trimerotropsis maritima harris angehört –, wird feststellen, dass sie grün gefärbt ist. Geht man fünfzig Fuß weiter in die Dünen und fängt dort eine Heuschrecke, hält man ein Insekt in Händen, das aus Sand zu bestehen scheint. Auch die Spinnen sind aus Sand – die Formulierung ist keine Übertreibung –, und das gilt auch für die Kröten, die in mondhellen Sommernächten den Strand bevölkern. Man kann am Rande der Brandung stehen und eine ganze Welt studieren.

Nach meinem Entschluss, am Strand zu bleiben, erwarte ich nun den Oktober und den Winter mit ihren großen Wanderungsbewegungen. Einstweilen nehmen der September und der Frühherbst die Welt in Besitz.

Der Blick aus den nach Westen zeigenden Fenstern ist am frühen Abend besonders schön. An angenehm kühlen Septemberabenden wie derzeit ist das gleichmäßige, waagerecht einfallende, stille Licht der Dämmerung am Himmel ebenso herbstlich gefärbt wie die Erde darunter. Auf der Erde herrscht Herbst, und Herbst ist es auch darüber. Die Inseln der Marsch, die in einem lohfarbenen Orange verglimmen und in der Dunkelheit aufgehen, die mäandernden Wasserläufe, denen die Dämmerung einen bronzefarbenen Schimmer überzieht, die scharlachroten Auen, die sich mit fortschreitender Nacht purpurn verfärben – sie alle verschmelzen mit dem Himmel, indem sie ihre Farben an ihn übergeben. Das Leuchtfeuer von Nauset, das durch mein nach Norden weisendes Fenster eintritt, malt regelmäßig Schemen aus Licht auf einen Teil der Schlafzimmerwand. Ein erster Blitz, ein zweiter Blitz, ein dritter Blitz, dann eine Pause, in der der dunkle Sektor der Optik zwischen Fo’castle und der Lichtquelle steht. In klaren, mondbeschienenen Nächten kann ich sowohl den weiß getünchten Turm als auch sein Licht sehen; in dunklen Nächten sehe ich nur das Licht selbst, das verlässlich seine Bahn über die Erde zieht.

Heute Nacht ist es dunkel, und über der endlosen Weite des Ozeans ziehen am herbstlichen Himmel die Sterne des Winters herauf.

Kapitel 2

Herbst, Meer und Vögel

I

Am Strand ist ein neuer Klang zu hören, ein neuer und beeindruckender Klang. Langsam, Tag um Tag, wird die Brandung stärker, und in den abgelegenen Stationen der Küstenwache, die sich am viele Meilen langen Strand entlangziehen, erkennen die Männer im Tosen der Wellen den nahenden Winter. Morgens und abends ist es empfindlich kalt, kalt ist auch der Nordwestwind; die nur mehr schmale Sichel des Mondes steht, wie ich einmal zufällig am fahlen Morgenhimmel sah, nördlich der Sonne. Der Herbst hält am Strand eher Einzug als in der Marsch und den Dünen. In westlicher Richtung und landeinwärts ist noch Farbe, seewärts herrschen schon lichte Leere und Schmucklosigkeit. Die letzten Gräser, die auf dem Dünenkamm ausharren und sich gen Himmel recken, zittern im Wind und neigen sich seewärts, Schwaden aus Sand jagen waagerecht den Strand entlang, das helle Zischen des Sandes mischt sich mit dem nun einsetzenden Donnern des Ozeans.

Die Nachmittage verbringe ich damit, Treibholz zu sammeln und Vögel zu beobachten. Bei klarem Himmel nimmt die Mittagssonne dem Wind die schneidende Schärfe, und dann und wann findet sogar eine milde Brise aus Westsüdwest zurück in die Welt. An solch prächtigen Tagen mache ich mich auf den Weg, lese Stöcke und zerbrochene Bretter auf und treibe die Vögel auf dem Strand vor mir her. Von mir aufgescheucht, sehe ich Sanderlinge und Wasserläufer, Halsringenten und Knutts, Kiebitz- und Keilschwanzregenpfeifer, Schwärme von einem Dutzend, kleine Flüge, große Flüge, kompakte Gruppen, die straff organisiert wirken. In den vergangenen zwei Wochen, vom 9. bis 23. Oktober, haben gewaltige Populationen dieser Zugvögel am Strand von Eastham Station gemacht, sich gesammelt, gerastet, sich gestärkt und miteinander vermischt. Sie kommen, sie gehen, sie zerstreuen sich und sammeln sich erneut. Über viele Meilen ziehen sich die verworrenen, sich kreuzenden und überschneidenden Abdrücke ihrer Füße über den unteren, ans Wasser grenzenden Strand von Cape Cod.

Trotz allem ist es keine ungeordnete und sorglose Horde, durch die ich gehe, sondern eher eine Armee. Ein Geist der Disziplin und des Zusammenhalts hat sich in diesen unzählig vielen kleinen Köpfchen breitgemacht, der in jedem Flug einen Gemeinsinn stiftet und jedem einzelnen Vogel die Gewissheit verleiht, Mitglied einer Gesellschaft auf Wanderschaft zu sein. Vögel, die allein fliegen, sind selten, und wenn, dann wirkt es, als verfolgten sie einen Flug, der sie vergessen hat und achtlos weitergezogen ist. Schnell wie der Wind fliegen sie und rasen mit der Unbeirrtheit eines Läufers auf der Aschenbahn an den Wellenkämmen entlang. Ihre Geschwindigkeit scheint mir Ausdruck der Angst zu sein. Manchmal beobachte ich, wie sie auf Artgenossen treffen und sich mit einer halben Meile Abstand zu ihnen niederlassen; manchmal geraten sie dort aus dem Blick, wo Gischt und Himmel verschmelzen, noch immer mit rasender Geschwindigkeit, noch immer auf der Suche.

In der großen Mehrheit scheint es sich um Vögel zu handeln, die den Sommer irgendwo am äußeren Kap verbracht und im Herbst Verstärkung aus dem Norden erhalten haben.

Am besten beobachten kann ich die Tiere, wenn sie am späten Nachmittag bei Flut am Rande der Brandung nach Futter suchen. Zu dieser Stunde trüben weder sommerlicher Dunst noch die Gischt eines Brechers oder vor Hitze flirrende Luft den Blick in die Weite, und wenn ich, mit einer Last bepackt, am unteren Strand nach Hause gehe, sehe ich vor mir Vögel, Vögel und nichts als Vögel. Auf jede neue Welle, die sich bricht und brodelnd den Strand hinaufkriecht, reagieren einige der Tiere, indem sie sich abwenden und davonlaufen oder aufflattern, wenn sie sich zu sehr bedrängt fühlen, und wenn sich das Wasser, einem Sog folgend, wieder zurückzieht, finden sich jedes Mal Vögel, die ihm folgen, den Kopf hineinstecken und eifrig picken. Haben sie genug gefressen, fliegen sie zum oberen Strand und harren dort stundenlang im kühlen Wind aus, Flug neben Flug, Schwarm neben Schwarm. Das Grollen des Ozeans, fahles Licht und vom Wind geformte Fetzen winterlicher Wolken ziehen über die Dünen hinweg, die Wasserläufer stehen auf einem Bein und träumen, den Kopf tief im eigenen Federkleid vergraben.

Mich interessierte, wo die Abertausend Tiere wohl die Nacht verbringen. Am nächsten Morgen stand ich noch vor Sonnenaufgang auf, zog mich rasch an und ging hinunter zum Strand, wo gerade Ebbe herrschte. Ich wandte mich nach Norden, dann nach Süden, doch weder im Norden noch im Süden noch in der Luft waren Vögel zu sehen. Nur ganz weit im Süden, so erinnere ich mich jetzt, erhob sich ein verängstigtes Strandläuferpaar von irgendwo auf dem oberen Strand, flog schnell und geräuschlos auf mich zu, passierte mich seitlich und ließ sich etwa hundert Yard von mir entfernt am Rande der Brandung nieder. Augenblicklich begannen die beiden herumzulaufen und nach Futter zu suchen, und während ich ihnen zusah, erhob sich mit der Geschwindigkeit und Feierlichkeit eines himmlischen Ballons die orangefarbene Sonne über den Horizont.