Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gallo Nero

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

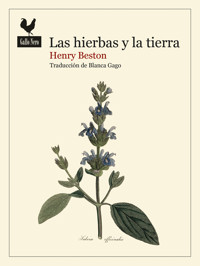

«Un jardín de hierbas es un jardín de elementos que amamos por lo que son, por su plenitud e integridad. No es un jardín de flores, sino un jardín de plantas que, a veces, dan flores muy bellas, y donde siempre hay más que flores.» En una época en la que, más que nunca, necesitamos conectar con nuestras raíces y nuestra espiritualidad, Las hierbas y la tierra es una carta de amor al milagro de la vida. El escritor y naturalista Henry Beston, padre fundador del movimiento ambientalista, creía firmemente en la importancia de volver a conectar con lo natural. «Solo cuando somos conscientes de la tierra, y de la tierra como poesía, vivimos de verdad», dice Beston en este gran clásico en el que comparte esa idea de comunión con la naturaleza, usando como punto de partida el grupo de plantas más antiguo conocido por los jardineros. Para los amantes del jardín y los amantes de las palabras, este libro es una poderosa fuente de inspiración para reencontrarnos con el ritmo natural de la vida. «Las hierbas y la tierra es la obra de un hombre cuyo corazón y alma, nutridos por el sol, la lluvia y el suelo fértil, se abren como flores en su jardín. Su bellísima prosa, de forma inconsciente, se acerca a la poesía, y leemos sus cadencias como si fueran verso libre.» The New York Times

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NARRATIVAS GALLO NERO

103

Las hierbas y la tierra

Una evocadora excursión por la sabiduría y la leyenda en torno a nuestras hierbas más comunes

Henry Beston

Traducción de Blanca Gago

Título original:

Herbs and the Earth

Primera edición: septiembre 2025

© 1935 Henry Beston

Published in 2024 by Godine

Published by arrangement with David R. Godine Publisher Inc.

and Sandra Bruna Agencia Literaria, S. L.

All rights reserved

© 2025 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.

© de las ilustraciones: John Howard Beston

© 1990 de la introducción: Roger B. Swain

© 2024 del posfacio: Bill McKibben

© 2025 de la traducción: Blanca Gago

© Diseño de colección: Raúl Fernández

Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro

Corrección: Chris Christoffersen

Maquetación: David Anglès

Conversión digital: Pilar Torres

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores

eISBN: 978-84-19168-78-8

A dos jovencitas a quienes jamás se les ocurriría arrancar ni pisotear las hierbas de su padre

Las hierbas y la tierra

Prólogo

Se ven cinco chimeneas ancladas en la línea de tejados, desde la primera hasta la última granja alineadas a lo largo de East-Neck Road, en Nobleboro, Maine. Todas ellas remplazan a una sola y enorme chimenea que se construyó con una de las casas en 1814, pero fue desmantelada en el curso del siglo para instalar varias otras, así como cocinas de leña individuales. La arquitectura de Nueva Inglaterra es así. Cada nueva generación deja sus huellas: un cobertizo añadido, una buhardilla, un porche, un granero derribado o levantado… Las capas acumuladas de tablillas y grava, empapelados y pintura, atestiguan los asentamientos humanos de la región con tanta firmeza como los muros de piedra que conducen al bosque.

La larga dedicación de Henry Beston en Chimney Farm comenzó casi por azar. Durante una visita a su amigo Jake Day en Maine, decidió acercarse a una casa en venta en The Neck, «el Cuello», tal y como los lugareños conocen la península que divide el lago de Damariscotta. Eso ocurrió a principios de 1931, un día en que la nieve se alzaba casi un metro y medio del suelo. Beston, que era algo así como un iconoclasta en cuestión de vestimenta, proyectaba una figura imponente con su abrigo azul de lana y sus botas de nieve prestadas mientras atravesaba el prado sepultado por la nieve y tomaba la cuesta abajo, entre las viejas tsugas orientales y los pinos, hacia la linde cubierta de hielo nevado.

Ya de vuelta a casa en Hingham, Massachusetts, preguntó a su mujer, Elizabeth Coatsworth, poeta y autora de libros infantiles, si le gustaría tener una granja en Maine, pero él ya había tomado la decisión. Aquellos cien acres, con una arboleda que cercaba una parte de Deep Cove, serían un santuario donde resguardarse de «la ciudad moderna, con sus violencias y barbaries». Así fue, en efecto, hasta la muerte de él, en 1968, y la de ella, en 1986. Aunque ambos viajaron con frecuencia —a Arizona, Yucatán y, sobre todo, por la parte francófona de Canadá—, Maine se convirtió en el lugar escogido por Henry Beston, su hogar por elección. Hoy en día, un enorme peñasco sombreado por arces azucareros señala la sepultura donde yace la pareja en un pequeño cementerio, justo al otro lado del camino.

Los orígenes por arraigo familiar de Beston se sitúan, en realidad, más al este. Hijo de un médico irlandés y una madre francesa y católica, Henry Beston Sheahan —su nombre de pila— nació en Quincy, Massachusetts, en 1888, se crio en un entorno bilingüe y, ya de adulto, declaró que podía pensar en inglés o en francés con igual soltura. Asistió a la Universidad de Harvard, donde se graduó en Inglés, y vivió un año en Cambridge, donde obtuvo una maestría antes de partir al extranjero para dar clases en la Universidad de Lyon. Allí, entre los viñedos y pueblecitos del sur de Francia, quedó muy impresionado por los siglos ininterrumpidos de agricultura tradicional; una experiencia que evocaría años después en Maine, cuando escribió a su esposa desde Chimney Farm: «Pude oír, a través del prado bellísimo, húmedo, soleado y otoñal, el traqueteo de una rueda de carreta y el delicado estímulo de un gallo, y al oírlos pensé en cómo todas esas cosas terrenales me retrotraían a Francia, a Sainte-Cathérine-sous-Rivière […], el primer lugar donde descubrí, conocí y aprendí a amar la tierra».

Entre ambas épocas transcurrieron, sin embargo, muchos años, incluido el período de la Primera Guerra Mundial, con sus «luces de bengala de las trincheras lanzando una espuma de magnesio blanco sobre los árboles» y sus «restos a la deriva durante millas» en el mar. Beston sirvió como conductor de ambulancias y, más tarde, como corresponsal de la Armada en zonas submarinas. Publicó su primer libro —A Volunteer Poilu (1916)—, que narraba sus experiencias en la guerra, con el apellido Sheahan, pero, poco después, el autor adoptó, tanto en la vida como en la escritura, el apellido de su abuela materna, Beston. Pasó la siguiente década en Boston, trabajando en las oficinas editoriales del Atlantic Monthly y escribiendo una ristra de libros infantiles con los que, según confesó más tarde, pretendía dejar de pensar en la guerra.

En 1926, aún soltero, construyó una casita en un terreno de cincuenta acres de su propiedad en una playa arenosa de la localidad de Eastham, en Cape Cod. Lo que empezó como una visita de dos semanas a las dunas se prolongó durante más de un año de vida solitaria, en el que su vecino más próximo era el guardacostas de Nauset, a más de tres kilómetros de playa hacia el norte. A partir de sus diarios de ese año sobre su vida a orillas del mar contemplando el espectáculo de las aves, las tormentas y las constelaciones, escribiría La casa más lejana (1928),1 el libro más conocido de Beston con diferencia, que muy pronto se convirtió en un hito de la escritura sobre la naturaleza. The Fo’castle —así llamó Beston a su cobertizo de dos habitaciones— se hizo un hueco en numerosas revistas literarias, ocupando un lugar junto a la casita de Thoreau en Concord. Sin embargo, Beston nunca alentó la comparación, afirmando que «Thoreau no tenía un gran corazón». Cabe añadir que el corazón de Beston, por su parte, pertenecía a Maine más que a Massachusetts. Una vez que la familia adquirió Chimney Farm, el autor apenas volvió a visitar Cape Cod.

El traslado de los Beston a Maine fue gradual. En 1931, Elizabeth estaba esperando la segunda hija de la pareja, por lo que Henry se encargó de supervisar él solo las reformas de turno en la casa de Chimney Farm: cañerías para remplazar la bomba de la cocina, un baño y un porche abierto entre el comedor y la despensa. También repuso las doce hojas originales de las ventanas de guillotina y pintó del clásico rojo rústico la fachada de la granja, ya desgastada y amarillenta.

Una vez completada la obra, la familia empezó a pasar los veranos en Maine. Compensaban la brevedad natural de la estación llegando antes y marchándose ya entrado el otoño, incluso cuando ello suponía que las niñas terminaran el curso unas semanas antes y lo empezaran con retraso, ya de vuelta en el sur. A lo largo del invierno, pasaban una semana en Maine cada vez que podían, cambiando en Portland del tren de Boston a los ferrocarriles de Maine, en un viaje hasta la estación de Nobleboro, donde el tren solo paraba a petición expresa de los pasajeros. Al cabo de doce años, en 1944, los Beston se mudaron definitivamente al norte.

Hasta entonces, a Henry le fastidiaba tener que vivir y escribir en los suburbios gran parte del año: «Para un naturalista, aquí no hay naturaleza ninguna que contemplar, ni aves que avistar salvo el Chevrolet moteado y los Buicks grandes y pequeños —se quejó a un amigo de la familia—. El puerto de Boston, que se extiende justo delante de la casa, pasados los coches, carece de todo sentido para mí en lo que a belleza y espíritu se refiere; no es más que un desbordamiento glacial alrededor de un cubo de barro».

En cambio, en Chimney Farm, la vida de Henry transcurría marcada por el cultivo. Las estaciones se distinguían no tanto por la posición de Orión como por los bueyes que araban la tierra en primavera, el destello de las hoces en verano, la cosecha de manzanas o un plato de pudin con crema en las noches de invierno. Los Beston no hicieron grandes esfuerzos por llevar la casa como una granja. No fue hasta la muerte de Henry cuando Elizabeth y su hija pequeña, Catherine, empezaron a criar caballos de tiro. Los vecinos, pese a todo, acogieron de buen grado a los extranjeros. Al parecer, Henry tenía una especie de gracia, una personalidad —a diferencia de muchas otras personas que abrazan la soledad de la escritura— que le hacía sentirse bienvenido, a gusto en entornos muy diversos. Ya fuera en sus tierras o en las de los demás, siempre buscaba la compañía de la gente de campo. En la agricultura encontró el «agudo y poético reconocimiento de la larga continuidad humana», lo cual constituyó su verdadera vocación.

Para escribir Las hierbas y la tierra (1935), primero plantó el jardín de hierbas. En la fachada de la casa que daba al lago estaba el patio, así llamado porque lo delimitaban la casa principal y la despensa anexa, por sendos lados, y un bosquecillo de cerezos de Virginia, por el otro. Ahí Beston empezó con un parterre de tres metros de hierbas, al que luego añadió otro, llevado por la experiencia y el entusiasmo. Uno de ellos daba al este, orientado hacia el agua, y contenía la menta y otras especies que necesitaban humedad, mientras que el otro, perpendicular y orientado al sur, albergaba la lavanda, el tomillo y las plantas de sol. Aunque mantuvo una extensa correspondencia con otros herboristas y pasó un tiempo visitando sus jardines, Beston decidió no ampliar el suyo, mantenerlo reducido para poder comprender mejor las plantas que cultivaba.

«En parte libro de jardinería, en parte estudio meditativo de nuestra relación con la naturaleza a través del grupo de plantas más antiguo que conocen los jardineros»; así describió Beston los capítulos que conforman este volumen. La parte de jardinería contiene consejos muy sensatos, como el de agrupar las hierbas mediterráneas y cubrirlas con más mantillo en las épocas calurosas. No obstante, las hierbas son plantas muy tolerantes, no necesitan suelos muy fértiles y desprenden una fragancia natural que constituye un mecanismo de defensa contra los insectos. Puede que «el trabajo creativo en la tierra y la contemplación de la naturaleza sean los dos pilares básicos de nuestra vida como seres humanos», pero Beston sin duda era mejor en lo segundo. Según Elizabeth, «Henry, ataviado con su vieja ropa de trabajo, salía a sentarse junto al parterre y se quedaba allí mirándolo. Muy de vez en cuando desmenuzaba un terrón entre los dedos o arrancaba algún hierbajo, pero lo que hacía, sobre todo, era contemplar y nada más. Cuando volvía a entrar en casa, declaraba: “Me he pasado la mañana trabajando en el jardín de hierbas”».

Gran parte del trabajo físico en el jardín de hierbas, como en el resto de Chimney Farm, corría a cargo de uno de los diez hijos de una familia del vecindario. La tarea de Beston consistía, sobre todo, en refinar la esencia de su percepción a partir del plantel de hierbas. Podía tomar el pulso al año entero con la hoja más simple. Para él, incluso la colección más nimia contenía parte de «la tierra, el tiempo, la magia y la paz». Estaba la albahaca, «predestinada a la simetría»; la salvia, con sus «hojas granuladas plateadas por el rocío de verano», y la «mente divina» reflejada en las flores azules de la borraja.

Con solo un puñado de excepciones —como el arrayán norteamericano, la bergamota o la gaulteria—, nuestras hierbas de jardín son de origen eurasiático. Trazar su historia ayudó a Beston a recuperar sus propias raíces. No podía hablar de ellas sin evocar la Biblia, a los griegos y los romanos, a Carlomagno, la Edad Media, el Renacimiento o la Inglaterra isabelina. Para estudiarlas, examinó con minucia los catálogos franceses, descifrando así las fragancias de su juventud. Además de por la orientación, las hierbas del jardín de Chimney Farm siempre miraban al este por la cultura y las emociones que conjuraban.

Mientras Beston componía Las hierbas y la tierra, su promoción de antiguos alumnos de Harvard celebró la vigesimoquinta reunión. Desde la quietud de los abedules en la linde de su finca, el autor ofreció un consejo de cosecha propia para el futuro: «La tierra posee su propia paz —escribió Beston a sus compañeros—. Entablar una relación religiosa y poética con el misterio de la tierra, el cielo y los seres vivos, saber que la vida es un flujo, una corriente, es una luz que nos salva del tiempo y de todas las tormentas». Más tarde escribiría otros libros, entre ellos The St. Lawrence (1942) y Northern Farm (1948), pero Las hierbas y la tierra posee una intensidad que recuerda a las hierbas en sí mismas, como si, prensado entre las páginas, su aroma hubiera impregnado el papel. Beston tenía la impresión de que los últimos párrafos —el «Epílogo en primavera»— eran lo mejor que había escrito nunca.

La escritura no acudía a él con facilidad. El esfuerzo que le suponía la tarea de componer un texto bien podía asemejarse a la de cargar enormes piedras en una lastra. «Siempre había una mesa en la cocina con una silla recia y desnuda, un bote lleno de lápices afilados, una goma grande de borrar y una pila de folios para escribir a máquina, buena parte de los cuales perecían en el suelo», contaba Elizabeth. Su lugar favorito para escribir era el extremo oriental de la casa. Desde el desván, con dos ventanitas y un tragaluz, vislumbraba el patio, los dos manzanos viejos, los perales. Dispuso unas estanterías y una estufa de leña y, de vez en cuando, en las noches de tormenta, se acostaba allí para escuchar el golpeteo de la lluvia en el alero del tejado. Lo llamaba «el desván de las hierbas», por los manojos de maleza que colgaban de los travesaños. Cuesta muy poco imaginar a Henry Beston trabajando allí, a salvo entre el cielo y la tierra, rodeado de fantasmas de jardines pasados.

Roger B. Swain

1990

1 Henry Beston, La casa más lejana. Un año de vida en la gran playa de Cape Cod, traducción de Irene Oliva, Volcano, 2019. (Todas las notas son de la traductora.)

Agradecimientos

Parte del placer de escribir este libro proviene de la ayuda recibida de los demás. A mi esposa, Elizabeth Coatsworth Beston, le agradezco su asistencia constante, ofrecida de un modo tan sabio y generoso que, sin ella, tanto el autor como el manuscrito seguirían desaparecidos en el jardín. Muchas gracias al señor Harry E. Maule, de Doubleday, Doran & Co., cuya paciencia, cortesía e interés nunca han flaqueado mientras he ido desplegando estas lentas páginas; al señor Henry M. Faxon, que propició, con su amabilidad, el tranquilo estudio cuando me encontraba en la ciudad; a la señorita Abbie Bradley y al señor S. G. Kimpton, jardinero en Bradley Hill, por las hierbas y los consejos herbales; a la señora Mary B. Young, por haberme obsequiado con tantas rarezas de Nueva Inglaterra; al señor y a la señora F. Morton Smith, por su hospitalidad invernal para con mis plantas más tiernas; a la señorita Mabel Davison por su indefectible aliento; a mi madre, por su acertada orientación, y a todos los amables compañeros herboristas que me han ayudado con su sabiduría y experiencia.

Henry Beston

1935

Sobre hierbas y la tierra

1

Los pueblos antiguos tenían la agradable fantasía de que las luces del cielo, el Sol y la Luna, los planetas errantes y las ordenadas y marciales estrellas cantaban cada uno su canción al moverse en armonía para seguir su curso, ennobleciendo así el caparazón del espacio con música. Creían que, de estar los oídos mortales preparados para resistir tales melodías, podríamos oír por casualidad, un mediodía despejado en un terreno alto y tranquilo, el sonido del magnífico grito del Sol, y de noche, con la Luna, otra música no terrenal rozando la tierra y la sangre. En esa celestial armonía, ¿cuál era el canto de la Tierra? ¿Qué vasta y solemne música emitía nuestro planeta al girar sobre sus polos, orbitando en el vacío universal, acercando sus ciudades al Sol y sumiendo sus campos en la noche? ¿Era el sonido de la voz primigenia e inconfundible del planeta brotando eterna de sus núcleos de piedra, o bien eran los murmullos de tantos ríos y océanos, de las hojas y la lluvia inconmensurable, que se mezclaban para crear una misteriosa armonía? ¿Podría tal vez un dios atento escuchar los ecos de los seres humanos, el chirrido de un arado que, de Tierra, pasa a ser tierra y piedras, o de una mujer que canta sus sueños y todo cuanto su pecho contiene?

Solo cuando somos conscientes de la Tierra, y de la tierra como poesía, vivimos de verdad. Las épocas y los pueblos que desvinculan la tierra de su espíritu poético, o no reparan en él, o se tapan los oídos con el conocimiento como si este fuera polvo, acaban con las venas huecas y un vacío en los corazones que resuena ante todo cuestionamiento. La tierra es siempre más que tierra, más que campos altos y bajos, más que árbol y colina: encierra aquí el misterio que ciñe la frente de verde, ahí el ascenso de los dioses, allá la benignidad y el maíz al sol, el terror y la noche, la vida, la muerte, el fuego, la ola surcando el mar. La tierra es el verdadero legado de la humanidad, el vínculo de esta con su pasado, el origen de su religión, sus rituales y sus cantos, el reino sin cuyo esplendor caeríamos de nuestro misterioso estado humano a un mundo más bajo que carece de las virtudes y la integridad de los animales. La verdadera humanidad no es un derecho inherente, sino un logro, y solo a través de la tierra podemos fundirnos en un solo ser con todo lo que ha sido y será, con los que comparten el misterio de la vida y participan de él, alcanzando así la plenitud de la paz y la alegría humanas.