8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

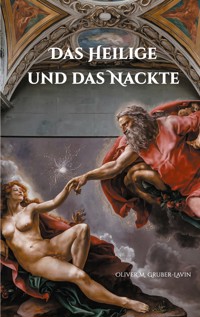

"Das Heilige und das Nackte" erforscht das spannungsreiche Verhältnis von Religion, Sexualität und Körperlichkeit in der westlichen Geschichte. Beginnend in der Antike, in der göttliche Verehrung und sinnliche Lust oft eng verwoben waren, zeichnet das Buch die Entwicklung kirchlicher Sexualmoral nach - von der Askese des frühen Christentums über mittelalterliche Bußrituale bis hin zur Prüderie des 19. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Doppelmoral von Kirche und Gesellschaft, die Auswirkungen der Reformation und die sexuelle Befreiung des 20. Jahrhunderts. Schließlich thematisiert es aktuelle Debatten, kirchliche Skandale und Reformversuche im 21. Jahrhundert, um die andauernde Spannung zwischen Glauben, Lust und Moral zu hinterfragen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

„Vergällt uns die Kirche mit ihren Geboten und Verboten nicht das Schönste im Leben? Stellt sie nicht gerade da Verbotstafeln auf, wo uns die vom Schöpfer zugedachte Freude ein Glück anbietet, das uns etwas vom Geschmack des Göttlichen spüren lässt?“

(Enzyklika Deus Caritas Est

von Papst Benedikt XVI.)

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

ANTIKE – HEILIGE LUST UND SÜNDIGE KÖRPER?

MITTELALTER – SÜNDE, BUßE UND HEIMLICHE LUST

NEUZEIT – AUFKLÄRUNG, LUST UND KONTROLLE

MODERNE – ZWISCHEN TABU UND BEFREIUNG

SCHLUSSWORT

VORWORT

Glaube und Sexualität – Ein pikantes Paar durch die Jahrtausende

Kaum zwei Themen haben die Menschheit so nachhaltig in ihrem Innersten bewegt, entzweit und zugleich immer wieder eigentümlich miteinander verflochten wie jene beiden Urkräfte, die unser Dasein maßgeblich prägen: Glaube und Sexualität. Diese beiden Pole sind gleichermaßen Quelle von Sehnsucht und Angst, von Verheißung und Verbot, von Hingabe und Widerstand. Die eine verspricht Erlösung und das Aufsteigen in himmlische Sphären, die andere schenkt Leben und wurzelt tief im Irdischen, im Körperlichen, im konkreten Hier und Jetzt. Und doch, so gegensätzlich sie erscheinen mögen, sind sie auf geheimnisvolle Weise untrennbar miteinander verbunden: eingebettet in ein Geflecht aus Verboten und Visionen, Dogmen und Ekstasen, in Tabus, die so oft in der Kunst mit einer lasziven Entschlossenheit gebrochen wurden, dass sie das Publikum seit Jahrhunderten gleichermaßen verblüffen und verzaubern.

Wer sich auf die Suche macht nach der Geschichte dieses komplizierten Beziehungsgeflechts zwischen Kirchenmoral und leiblichem Verlangen, darf sich nicht mit rein theologischen Spitzfindigkeiten zufriedengeben. Er muss vielmehr auch den Werken der Dichter, Maler und Philosophen aufmerksam lauschen, jenen kreativen Geistern, die oft mehr über die Spannung zwischen Seele und Körper offenbaren als jeder trockene Konzilstext oder kirchliche Erlass. Denn in diesen Werken finden wir nicht nur Rebellion oder Unterwerfung, sondern auch das schillernde Spektrum menschlicher Sehnsucht und Schuld – eine Dialektik, die uns bis heute tief berührt.

Zwischen Höllendrohung und Himmelslust: Die widersprüchliche Kulturgeschichte

Kaum ein Kapitel der Kulturgeschichte ist derart geprägt von widersprüchlichen Bildern und tiefen Gegensätzen wie das Verhältnis der Kirche zur Sexualität. Auf der einen Seite wird Keuschheit als höchste Tugend gepredigt, der Ehe ausschließlich der Zweck der Fortpflanzung zugewiesen, fleischliches Begehren hingegen mit Argwohn und Misstrauen betrachtet. Auf der anderen Seite jedoch offenbart sich in der Kunst und Literatur der Gotik, Renaissance und des Barocks eine vibrierende Welt voller Sinnlichkeit, die von zurückhaltender Askese so weit entfernt ist wie ein Jesuit vom Junggesellenabschied.

Betrachten wir nur einmal die üppigen Venus-Darstellungen eines Tizian, deren rotglühende Kurven und strahlende Schönheit eine geradezu provokante Feier des Fleisches darstellen. Oder denken wir an Gian Lorenzo Berninis barocke Skulptur der Teresa von Ávila, deren marmorne Verzückung so sinnlich und lebendig wirkt, dass es einem nicht wundert, wenn die tugendhaftesten Kardinäle ins Schwitzen geraten. Selbst die scheinbar strenge Buchmalerei des Mittelalters, oft als Inbegriff der asketischen Moral angesehen, offenbart ein wahres Kaleidoskop widersprüchlicher Botschaften: Während das Hauptbild des Manuskripts vor Höllenqualen für fleischliche Sünden warnt, tummeln sich in den Randillustrationen Nonnen mit Phallussymbolen und Mönche in amourösen Verstrickungen mit entblößten Damen – ein Miniaturwiderstand in Tinte und Gold, der leise kichert und das moralische Diktat herausfordert.

Der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga bringt es auf den Punkt: Gerade im vom Tod und Bußritualen geprägten Spätmittelalter entstand eine erstaunliche Fülle an erotisch-frivolen Darstellungen, die scheinbar im Widerspruch zu den moralischen Zwängen der Zeit standen. War das ein subversiver Protest gegen die moralische Strenge? Ein Versuch, durch Humor und Übertreibung die strengen Regeln erträglicher zu machen? Vielleicht war es beides zugleich – ein Zeugnis dafür, wie sehr menschliche Natur und geistliche Normen sich trotz aller Konflikte bedingen und durchdringen.

Die Kirche als Moralwächterin mit Doppelleben

Nicht nur die einfachen Gläubigen schwankten zwischen Buße und Begehren, zwischen Scham und Leidenschaft – auch die Amtskirche selbst spiegelt dieses ambivalente Verhältnis wider. Die Archive sind voll von Skandalen, Affären und heimlicher Sinnlichkeit, die auf den ersten Blick nicht zur makellosen Fassade der Kirche passen wollen. Besonders im Zeitalter der Renaissance tritt diese Doppelmoral in voller Farbenpracht hervor: Päpste wie Alexander VI., besser bekannt als Rodrigo Borgia, führten ein Liebesleben, das so ausschweifend und skandalös war, dass es heute Stoff für Boulevardzeitungen bieten würde.

Während auf Synoden strenge Tugend gepredigt wurde, erlaubten sich Künstler wie Raffael kleine, aber feine Seitenhiebe auf die kirchliche Moral. Seine Heiligenbilder zeigen androgyne Figuren, deren Schönheit frappierende Ähnlichkeit mit seinen Geliebten hatte – ein Augenzwinkern mit dem Pinsel, das Eingeweihten damals, wie heute ein wissendes Lächeln entlockt. Solche subtilen Provokationen beweisen, dass Kunst immer auch ein subtiles Widerstandsmedium war – und ist.

Auch in der Literatur wurde die kirchliche Doppelmoral gerne genüsslich seziert und karikiert. Dante Alighieri entwirft in seiner Göttlichen Komödie eine streng geordnete jenseitige Moral, doch lässt er im Inferno das tragische Liebespaar Paolo und Francesca so sehnsuchtsvoll klagen, dass ihre Verdammnis fast wie eine romantische Befreiung wirkt – ein literarischer Balanceakt zwischen Strafe und Mitleid. Giovanni Boccaccio trieb diese Dialektik noch weiter auf die Spitze: In seinem Decameroneagieren Priester als galante Liebhaber und Nonnen als listige Verführerinnen – ein Fest der Ironie, das bis heute nichts von seinem Charme verloren hat und uns daran erinnert, dass das Menschliche sich nicht so leicht in fromme Schranken zwängen lässt.

Von Verboten und Visionen: Die kreative Dialektik der Repression

Ist die Geschichte kirchlicher Sexualmoral also bloß eine Aneinanderreihung von Verboten, die durch künstlerische Schlupflöcher umgangen wurden? Oder steckt hinter diesem ewigen Tauziehen eine tiefere, fast schon dialektische Logik? Vielleicht liegt gerade im Widerspruch das Geheimnis dieser epochalen Spannung. Indem die Kirche eine strenge Moral propagierte und sexuelle Begierde rigoros verbot, zwang sie Künstler, Denker und Mystiker, ihre Sehnsüchte zu sublimieren, zu verschlüsseln und durch die Kunst auszudrücken.

Das Ergebnis ist ein Feuerwerk schöpferischer Kraft: Donatellos sinnliche Skulpturen, John Donnes geistliche Lyrik voller erotischer Metaphern, Caravaggios ambivalente Madonnen – all diese Werke entspringen einem Spannungsverhältnis, das kreativer kaum sein könnte. Aus der Unterdrückung erwuchsen die großartigsten Ausdrucksformen menschlicher Leidenschaft und Spiritualität, eine paradoxe Symbiose, die uns bis heute in ihren Bann zieht.

Von den Kirchenvätern bis zur sexuellen Revolution: Eine Reise durch die Jahrtausende

Dieses Buch lädt zu einer faszinierenden Reise ein, die zwei Jahrtausende kirchlicher Sexualgeschichte durchquert: Von den frühen Christen, die zwischen asketischer Enthaltsamkeit und antiker Sinnlichkeit taumelten, über das Mittelalter mit seinen strengen Dogmen und subversiven Brechungen, bis hin zu den komplexen Reaktionen der Kirche auf die sexuelle Revolution des 20. Jahrhunderts. Dabei blicken wir nicht nur auf theologische Traktate und kirchliche Erlasse, sondern vor allem auf jene Künstler, Mystiker und Literaten, die mit schelmischem Scharfsinn das heilige Feuer der Begierde in Szene setzten.

Wie Johann Wolfgang von Goethe einst schrieb: „Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide.“ Und wenn es eine Institution gibt, die über Jahrhunderte hinweg Sehnsucht erzeugt, reguliert, verteufelt und – ganz unbeabsichtigt – beflügelt hat, dann ist es die Kirche. Sie ist nicht nur Hüterin der Moral, sondern auch – vielleicht unfreiwillig – Muse der Leidenschaft.

Heiligkeit, Heuchelei und die Macht der Bilder

Die christliche Institution – ob römisch-katholisch, orthodox oder protestantisch – war und ist stets ein ambivalenter Akteur: Hüterin der moralischen Normen, und gleichzeitig Inspirationsquelle sündiger Fantasien. Von Berninis ekstatischen Marmorskulpturen bis zu den respektlos-erotischen Grotesken eines Rabelais reicht das Spektrum jener Werke, die zeigen, wie sehr die Realität der Kirche oft hinter ihren Predigten zurückblieb.

Bereits die Kirchenväter offenbarten ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Körper. Augustinus etwa stilisierte die Libido zur Geißel der Seele und legte damit den Grundstein für ein jahrhundertelanges Misstrauen gegenüber der Lust. Doch je strenger die moralischen Ideale waren, desto blühender wurde die Fantasie – und umso größer die Versuchung. Ein altes Sprichwort sagt: „Was verboten ist, ist umso verlockender.“ Dies gilt besonders für die Geschichte der Sexualmoral.

Zwischen Madonna und Magdalena: Das Frauenbild der Kirche

Besonders hart traf das kirchliche Misstrauen die weibliche Lust. Über Jahrhunderte hinweg pendelte das Frauenbild der Kirche zwischen zwei Extremen: Auf der einen Seite die heilige Jungfrau Maria als unantastbares keusches Ideal, auf der anderen Seite Maria Magdalena, die Sünderin und Verführerin, als warnendes Beispiel. Zwischen Engel und Verführerin blieb kaum Raum für Zwischentöne oder für die Anerkennung weiblicher Sexualität als etwas Natürliches und Positives.

Doch ausgerechnet Klöster und Konvente boten gelegentlich Zufluchtsorte für weibliche Autonomie und spirituelle Selbstbestimmung. Mystikerinnen wie Hildegard von Bingen oder Teresa von Ávila fanden Worte für ein spirituelles Begehren, das sich in teils geradezu erotisch aufgeladenen Bildern ausdrückte. Teresas Berichte von göttlicher Durchbohrung – zwischen Ekstase und Erotik – werfen bis heute Fragen auf und lassen die Grenze zwischen Mystik und Sexualität verschwimmen, was Theologen oft bis ins Grübeln bringt.

Der ewige Tanz zwischen Tugend und Trieb

Die Geschichte der Kirche in Sachen Sexualität ist kein geradliniger Pfad der Buße und Enthaltsamkeit. Vielmehr gleicht sie einem verwinkelten Tanz zwischen Moral, Begehren und schöpferischem Widerstand. Mal wird das Begehren unterdrückt, mal umarmt, mal verhüllt, mal auf provokante Weise gefeiert. Dieses faszinierende Wechselspiel hat einige der schönsten, provokantesten und bedeutungsvollsten Werke der abendländischen Kultur hervorgebracht.

Was erwartet uns also auf dieser Reise? Ein Kaleidoskop aus Versuchung und Verdrängung, ekstatischen Marienbildern und lasterhaften Klosteranekdoten, frommen Texten und frivolen Bildnissen. Denn wenn eines gewiss ist, dann dies: Zwischen Himmel und Hölle liegt oft nur ein Bett aus Büchern, Gemälden und Skulpturen – und darin verbirgt sich erstaunlich viel Wahrheit.

.

ANTIKE – HEILIGE LUST UND SÜNDIGE KÖRPER?

Vor-Antike – Die Ursprünge der Heiligen Lust

Schon bei den frühesten Hochkulturen, etwa in Sumer, Akkad oder Ägypten, finden sich Berichte, die uns heute erstaunen mögen – und gelegentlich sogar ein kleines Schmunzeln entlocken. So schrieb etwa der babylonische Gelehrte Berossos (3. Jh. v. Chr.) über Rituale, in denen Tempeldienerinnen eine Rolle spielten, die aus heutiger Sicht als „Tempelprostituierte“ bezeichnet werden könnten, was allerdings einer stark verzerrten Lesart entspricht.

Eine der berühmtesten Geschichten erzählt von der Priesterin Enheduanna, der Tochter des Königs Sargon von Akkad. Enheduanna war zugleich Priesterin, Dichterin und Königin des kultischen Geschehens – und sie verstand es meisterhaft, Liebesrituale als politische und spirituelle Macht zu inszenieren. In einem ihrer Hymnen beschreibt sie, wie der Liebesakt mit dem Gott Dumuzi (dem Hirtenkönig) nicht nur erotischer Akt, sondern kosmische Notwendigkeit war: „Meine Lippen berühren seine Lippen, und die Erde singt im Reigen.“

Dass Sexualität damals keineswegs etwas Heimliches war, zeigt sich auch an den berühmten sumerischen Tontafeln, auf denen erotische Lieder gefunden wurden, die direkt an die Göttin Inanna gerichtet sind. Ein besonders berühmtes Beispiel ist das „Lied von der heiligen Hochzeit“, das nicht nur die körperliche Verschmelzung preist, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und die Macht des Königs legitimiert.

Inanna, Ishtar & Co. – Göttinnen der Lust und Macht

Wer sich nun fragt, wie so ein ritueller Liebesakt in der Praxis aussah, kann sich an die Berichte der altbabylonischen Chronisten halten, die mit einer Mischung aus Bewunderung und leichter Empörung beschreiben, wie der König sich für die „heilige Hochzeit“ in den Tempel begab. In einer berühmten Erzählung aus Uruk wird geschildert, wie der König „in königlicher Pracht gekleidet“ und begleitet von Priestern und Musikerinnen den Tempel betrat, um mit der Hohepriesterin die Verbindung einzugehen.

Das Ritual war genau choreographiert: Es begann mit Gesängen und dem Anzünden von Weihrauch, danach erfolgte die Begegnung zwischen König und Priesterin, bei der symbolische Gesten – wie das Überreichen eines goldenen Bechers oder das gemeinsame Trinken von Honigwein – eine wichtige Rolle spielten. Dann folgte die eigentliche Vereinigung, die nicht heimlich im Dunkeln stattfand, sondern als Teil des öffentlichen Kultes galt, der mit Tänzen und Feierlichkeiten zelebriert wurde.

Dieser Akt war keine bloße Allegorie, sondern ein praktischer Teil des religiösen Lebens. Die Priesterin war nicht einfach eine „Ritualsexarbeiterin“, sondern eine hoch verehrte Vermittlerin göttlicher Kräfte. Wer die Kultliteratur studiert, findet zahlreiche Hinweise darauf, dass der Akt von Lust, aber auch von Ehrfurcht und Hingabe geprägt war.

Pilgerinnen und Kultdienerinnen: Die Grenzgängerinnen zwischen Lust und Spiritualität

Auch außerhalb Mesopotamiens existierten vergleichbare Figuren: Im antiken Griechenland etwa gab es die sogenannten „Hierodulen“ – „Tempeldienerinnen“, die im Rahmen religiöser Feste mit Tänzen und Gesängen den Kult begleiteten und teilweise auch sexuelle Dienste leisteten. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Historiker wie Walter Burkert betonen, dass die moderne Vorstellung von „Prostitution“ als Kauf und Verkauf sexueller Dienstleistungen nicht eins zu eins auf diese Kultpraktiken übertragen werden kann.

Eine der berühmtesten Anekdoten erzählt von der griechischen Göttin Aphrodite Pandemos, deren Kult in Athen eine eigentümliche Form von „heiliger“ Freizügigkeit kannte. An Festtagen wie den „Aphrodisien“ wurden im Tempel teilweise öffentliche Liebesakte inszeniert, die Fruchtbarkeit und Gemeinschaft fördern sollten. Die hier dienenden Frauen waren nicht einfach Sexarbeiterinnen, sondern Kultfiguren, die durch ihre Präsenz und ihren Körper spirituelle Kräfte kanalisieren sollten.

Erotische Pilgerreisen – Sexualität als spirituelle Praxis

In Ägypten existierten ebenfalls Berichte von Pilgerinnen, die in Tempeln wie dem des Gottes Min in Koptos oder der Göttin Hathor in Dendera an sexuellen Ritualen teilnahmen, um Heilung, Fruchtbarkeit oder göttlichen Segen zu erlangen. Besonders der Kult der Hathor, Göttin der Liebe und des Tanzes, war berühmt für ekstatische Feste, bei denen sich religiöse Ekstase und sinnliche Lust vermischten.

Eine legendenumwobene Geschichte berichtet von einer jungen Frau namens Meret, die, während eines solchen Festes in Dendera eine ekstatische Begegnung mit einem Priester hatte. Meret soll dabei in einem Trancezustand eine Vision der Göttin Hathor erlebt haben – eine Begegnung, die sowohl körperliche Lust als auch spirituelle Erleuchtung mit sich brachte. Solche Geschichten spiegeln die intime Verbindung zwischen Erotik und Religion in einer Weise wider, die weit entfernt ist von moralischer Verdammnis, sondern eher von einer lebensbejahenden Spiritualität zeugt.

Ein moralischer Zeitreisender im Tempel der Lust

Man stelle sich vor, wie ein moderner Moralapostel heute in solch einen Tempel tritt. Er wird wohl erstaunt die Augen reiben – zwischen Weihrauchwolken, ekstatischen Tänzen und Liebesakten, die nicht verborgen, sondern gefeiert werden. Vielleicht würde er sich lieber die Ohren zuhören, um dem Gesang zu entgehen, oder die nächste Beichte suchen, um sich von all dem vermeintlichen „Sündenballast“ zu reinigen.

Doch diese Reaktion offenbart vor allem eines: Wie stark unsere heutigen Kategorien von Moral und Sexualität kulturell geprägt sind und wie sehr sie von den antiken Vorstellungen abweichen. Für die Menschen damals war das Heilige und das Nackte keine Gegensätze, sondern vielmehr Zwillinge, die gemeinsam das Leben feierten.

Die verlorene Harmonie –Einladung zum Nachdenken

Dieses reichhaltige kulturelle Erbe, in dem Lust, Liebe und Religion als Einheit erlebt wurden, ist heute oft nur noch bruchstückhaft überliefert und vielfach missverstanden. Wenn wir diese Geschichten lesen, dann begegnet uns nicht nur ein fremdes, exotisches Ritual, sondern eine alternative Sicht auf Sexualität und Spiritualität, die uns zum Nachdenken anregen kann.

Vielleicht steckt gerade in der Erinnerung an diese vorantiken Kulturen ein Schlüssel für unsere moderne, oft ambivalente Haltung gegenüber Sexualität: die Einladung, das Nackte nicht länger zu fürchten, sondern es als Ausdruck eines uralten, heiligen Spiels zu begreifen, das Körper und Seele gleichermaßen umfasst.

Athen: Zwischen Dionysos-Rausch und Platonischer Dürre

Ein Land der Gegensätze: Die Bühne der antiken Seele

Inmitten des azurblauen Meeres und unter dem mediterranen Himmel erstreckte sich einst ein Land, das wie kein anderes zum Laboratorium der menschlichen Existenz wurde: Griechenland, jenes uralte Reich der Götter, Mythen und Philosophen. Hier, zwischen zerklüfteten Küsten und lauschigen Olivenhainen, entfaltete sich eine Kultur, die uns bis heute in ihren Bann zieht – nicht nur wegen ihrer grandiosen Kunstwerke oder ihrer politischen Erfindungen, sondern wegen eines viel subtileren, komplexeren Spiels: dem Spiel von Lust und Askese, von Körperlichkeit und Geistigkeit, von heiligem Verlangen und moralischer Zurückweisung.

Griechenland war kein Ort der einfachen Wahrheiten. Es war ein Ort des Zwiespalts, der Widersprüche und der Spannung, die fast wie ein stiller Kampf zwischen Extremen erscheint – ein Tanz auf einem Drahtseil zwischen ekstatischem Rausch und platonischer Dürre. Hier wurde die Lust weder vollständig verteufelt noch hemmungslos gefeiert, sondern stets mit einer gewissen ironischen Distanz betrachtet, als etwas, das zugleich göttlich und gefährlich, verführerisch und verstörend ist.