Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es ist die Geschichte einer gegenseitigen Verletzung, die Doris Lessing in diesen Erinnerungen aufgezeichnet hat, nüchtern und konkret, ohne in den Tonfall einer Abrechnung zu verfallen: »Ich versuchte unentwegt, mich dem Verlangen meiner Mutter zu entziehen, ich solle klüger als alle anderen sein.« Die Tochter, die in der Tat klüger werden sollte als viele andere, denkt zurück an den kolonialen Alltag im Rhodesien der dreißiger Jahre, an das Dasein ihrer Mutter und an sich selbst, »das Idealbild einer schwierigen Heranwachsenden«. Sie beschreibt, wie unerträglich ihre Mutter war und wie unerträglich sie, die Tochter. Das unsentimentale, scharfsichtige Porträt zweier Frauen, die einander ein Leben lang fremd blieben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 97

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das persönlichste Buch der großen englischen Erzählerin und Nobelpreisträgerin: die nachdenkliche Auseinandersetzung mit zwei eigenwilligen Frauen – ihrer Mutter und sich selbst.

Doris Lessing

Das Leben meiner Mutter

Aus dem Englischen von Adelheid Dormagen

Verlag Klaus Wagenbach Berlin

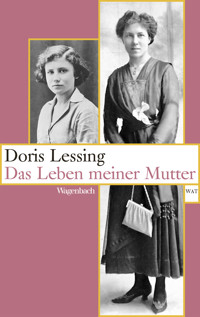

EIN PHOTOMEINER MUTTER zeigt sie als fülliges Schulmädchen mit rundem Gesicht und einer Zuversicht, die ich nicht anders als ›viktorianisch‹ nennen kann. Ihr Haar ist mit einer schwarzen Schleife nach hinten gebunden. Sie hat ihre Schuluniform an, eine weiße, weite Bluse und einen langen, dunklen Rock. Auf einem fünfundvierzig Jahre später aufgenommenen Photo erscheint sie als ein hageres, ernstes altes Geschöpf, das tapfer aus seiner Welt von Enttäuschung und Mißerfolg blickt. Sie steht neben meinem Vater, die Hand auf seinem Stuhlrücken. Er muß sitzen: wie immer, er ist krank. Es ist offensichtlich, daß er sich nur so eben aufrecht hält, aber sein Anzug ist tadellos, sicherlich hat sie ihm gesagt, die Mühe sei er sich schuldig. Sie trägt ein recht schick geschnittenes Kleid, das aus einem im Ausverkauf ergatterten Reststoff genäht ist.

Vom Unterschied der beiden Aufnahmen muß dieser Erinnerungsbericht handeln. Anscheinend habe ich ein Leben dazu gebraucht, meine Eltern zu verstehen, von einer Verwunderung in die andere stolpernd. Es gibt einen geheimnisvollen Vorgang, der erschreckend ist, da sich daran überhaupt nichts ändern läßt: er führt dich aus grimmiger Jugendzeit .– als stünden sich die Eltern und du schwerbewaffnet auf einem Schlachtfeld gegenüber – dorthin, wo du im Geist jederzeit den Platz einnehmen kannst, auf dem sie selbst einstmals standen.

Erst beim Schreiben fiel mir auf, daß ich über meinen Vater schreiben konnte, ohne jenes Schreckenswort ›Klasse‹ erwähnen zu müssen; doch bei meiner Mutter ist das anders. Sie konnte sich in ihren Anschauungen nie aus dem Klassendenken lösen, aber sie sah eigentlich auch nicht ein, warum. Klassenzugehörigkeit war damals eine Zwangsjacke, eine Pflicht, etwas Lähmendes. Und meine Mutter war einzig ein Kind ihrer Zeit, ihrer Umgebung: London, Großbritannien, das Britische Weltreich. Aber dieses lag in den letzten Zügen: eine Vorstellung, die sie als verräterisch, verdreht und schwächlich abgetan hätte.

An der Lehmwand des alten Hauses auf der Farm in Afrika, wo ich aufwuchs, hing in einem reichverzierten Rahmen ein großes Porträt meines Großvaters McVeagh. Er steht neben seiner zweiten Frau. Ein fettgesichtiger, überfressener Mann, dessen Haar zu beiden Seiten des Scheitels glatt anliegt. Er trägt einen eleganten, engsitzenden Anzug und über der Brust eine Goldkette. Ich verabscheute diesen selbstgerechten Spießbürger so stark, daß ich meiner Mutter nicht zuhören mochte, wenn sie von ihm erzählte, da ihre Erinnerungen mir nur wie ein weiterer Versuch vorkamen, mich an sie zu binden. Waren sie und mein Vater denn nicht aus England geflohen? Warum wollte sie dann mich wieder mit diesem Leichentuch umhüllen? Ich versperrte meine Ohren, und heute tut es mir leid darum. Wer zum Beispiel war jene vornehme, verwöhnt aussehende Dame, die er geheiratet hatte? Sie war Jüdin, mit einer feinen, gebogenen Nase und zarten Händen. Ihr Kleid war ein Traum aus Stickerei, Biesen und Spitzen. Sie kam aus einer anderen Welt, ihrer Natur nach zumindest, wenn nicht der Klasse nach. Vermutlich eine Gouvernante. Es hatte ihr jedoch beliebt, ihn zu heiraten: ein Gedanke, der mir lange Zeit nicht gekommen war; er ging zwei romantische Ehen ein, dieser spießige Bankdirektor.

Einmal überfiel mich die Neugier zu erkunden, wer meine Vorfahren waren, und bevor ich merkte, was für eine umständliche und langwierige Angelegenheit das ist, und es aufgab, entdeckte ich die Geburtsurkunden der McVeaghs aus Exeter und Maidstone. Sie hießen alle John und Edward und James und waren Feldwebel im Kavallerieregiment. Um es kurz zu machen, mein Großvater McVeagh, oder bereits sein Vater, hatte den Sprung in den Mittelstand geschafft, und er war ein Aufsteiger, wie er im Buche steht. Doch in erster Ehe war er mit Emily Flower verheiratet gewesen, der Tochter eines kleinen Reeders.

EINE LIEBESHEIRAT. Es gibt kein Bild von Emily Flower. Wohl deshalb, weil sie ein einziges Unglück war. In meiner ganzen Kindheit hieß es von dieser Großmutter immer: »Sie war sehr hübsch, aber sie hatte nur Tanzen und Pferde im Kopf.« Das wurde begleitet von einem kurzen Naserümpfen, wahrscheinlich vom Dienstpersonal übernommen, das die Kinder aufzog, nachdem die gottlose Emily bei der Geburt ihres dritten Kindes gestorben war, was, wie der Tonfall meiner Mutter verriet, ihr recht geschah. Das war 1888, und Emily war zweiunddreißig Jahre alt. Aber wie war es möglich, daß die Frau eines Bankfilialleiters in einem Londoner Vorort die ganze Zeit über tanzen konnte und verrückt nach Pferden war? In Blackheath? Laut meiner Mutter stand in Blackheath das große, düsterkalte Haus; aber auf Emilys Sterbeurkunde heißt Canning Town.

Meine Mutter, Emily Maude, war das erstgeborene Kind. Dann folgte Onkel John. Danach Muriel, die sich und der Familie Schande bereitete, indem sie sich wieder zurück in die Arbeiterklasse verheiratete. Kaum überraschend, urteilte meine Mutter, denn Muriel hatte sich schon immer mit dem Dienstpersonal am wohlsten gefühlt. Anders ausgedrückt, sie fühlte sich nicht wohl in einer Atmosphäre erbitterter Konkurrenz, bei der es nur ums Weiter- und Höherkommen ging.

Es war ein kaltes Zuhause. Ihr Vater, so romantisch in der Liebe, führte bei seinen Kindern ein strenges Regiment, wie es dem Ruf viktorianischer Väter entsprach: mit der Rute und ohne Liebe. Zuneigung gab es keine von der eleganten Stiefmutter, die pflichtbewußt und korrekt war und Kinder nicht verstand. Ich habe nicht ein einziges Mal gehört, daß meine Mutter von ihrem Vater mit Wärme gesprochen hätte. Achtung, ja; verordnete Bewunderung gewiß. Niemals aber Liebe. Was ihre Stiefmutter betraf, so hätte sie jemand auf Besuch sein können oder eine entfernte Verwandte.

Emily war eine begabte Schülerin, viel begabter als ihr Bruder John, der für die Marine bestimmt war und dem die Prüfungen schwerfielen. Ständig mußte man ihm Nachhilfe geben, ihn aufmuntern und anspornen. Sie liebte Prüfungen, war die Beste ihrer Klasse, schwärmte für Mathematik, und eine Zeitlang sagte man ihr eine Karriere als Pianistin voraus.

Die Kinder wurden, wie es in dieser Forsyte-Welt schicklich war, auf alle öffentlichen Jubel- oder Trauerveranstaltungen mitgenommen; und meine Mutter sprach von der Mafeking-Nacht, von Königin Viktorias Begräbnis, von der Krönung Edwards VII., von Ausstellungen, den Besuchen des deutschen Kaisers und ausländischer Regierungsoberhäupter, als wären diese Ereignisse die einzig mögliche Art, den Verlauf einer Kindheit zeitlich zu markieren.

Gab es auch kaum Familienleben, so herrschte doch ein reges gesellschaftliches Leben mit vielen Freunden, zu denen sie jahrelang Kontakt hielt, selbst später von der Farm in Afrika aus. Sie spielte Tennis, Lacrosse und Hockey und machte Fahrradtouren. Es wurden musikalische Abende veranstaltet. Sie zeichneten Porträts voneinander und aquarellierten geeignete Landschaften; schrieben humoristische und sentimentale Verse aus Anlaß von Geburtstagen und Jahrestagen. Sie preßten Blumen und sammelten Muscheln, Vogeleier und Steine. Sie gingen ins Theater und anschließend ins Trocadero zum Abendessen. Das alles spielte sich in London ab: Sie war zutiefst großstädtisch, diese Frau, die sich auf einer Farm im Buschland wiederfinden sollte.

DER MODERN EINGESTELLTE John William McVeagh, stolz auf seine begabte Tochter, hatte für sie die Universität im Auge, sah sich aber einem rebellischen Mädchen gegenüber, das Krankenschwester werden wollte. Er war entsetzt, völlig überrumpelt. Mädchen aus dem Mittelstand wurden keine Krankenschwestern, und von Florence Nightingale wollte er nichts hören. Jede Dienstmagd konnte Krankenschwester werden, und bleibst du dabei, dann keinen Schritt über meine Schwelle! Na schön, sagte Emily darauf und ging an das alte Royal Free Hospital, um ihre Ausbildung zu beginnen. Es war hart: Die Bedingungen waren schlecht, die Bezahlung gering, aber sie machte ihre Sache gut, und nach einem glänzenden Abschluß war ihr Vater bereit, ihr zu verzeihen. Sie hatte es ganz allein geschafft, ohne ihn.

Wen hat sie eigentlich geliebt, dieses arme Mädchen, das ohne Zuneigung aufgewachsen war? Sie mochte ihren Bruder John, aber das war keineswegs ein unkompliziertes Gefühl, und natürlich lebte er die meiste Zeit im Internat. Ihre Schwester Muriel lag ihr nicht. Die zahlreichen und wechselnden Freunde? Anständige Kerle, Kameraden halt … Warum kämpfte sie so erbittert darum, Krankenschwester zu werden, wenn nicht aus dem Bedürfnis heraus, sich um jemand zu kümmern, für ihn zu sorgen und darum geliebt zu werden? Dieser Gedanke ist mir jetzt erst gekommen: ich hätte ihn früher schon haben können.

Nach dem Abschluß ihrer Ausbildung nahm sie soweit wie möglich ihr gesellschaftliches Leben wieder auf. Sie hatte den Traum aufgegeben, Pianistin zu werden, doch spielte sie weiterhin in Kirchen die Orgel, zum Beispiel in Langharn Place. Sie war, in bescheidenem Maß, Teil des musikalischen Lebens von London. »Ich hätte eine richtige Konzertpianistin werden können«, pflegte sie bis ans Ende ihrer Tage zu sagen. »Ich hatte alle Diplome. Die Prüfer haben mir geraten, ich sollte weitermachen.« Ich wundere mich über ihre Energie. Krankenschwestern arbeiteten damals schwerer als heute. Doch da fanden musikalische Abende, Konzerte und Ausflüge statt. Auch Ferien machte sie – immer Seereisen, denn sie liebte das Meer. Sie las auch, wie mein Vater. Beide kannten genug von Wells und Shaw, um sich beeindrucken zu lassen, und beide beurteilten die Gesellschaft von einer Warte kritischer Unabhängigkeit. Es gab eine Generation von jungen Leuten vor dem Ersten Weltkrieg, für die Wells und Shaw dieselbe Mentorenrolle hatten wie später Orwell.

Der Vater im ersten Weltkrieg

Dann brach der Krieg aus. 1914. Sie war Schwester im Royal Free Hospital und pflegte die verwundeten Soldaten, die in ganzen Zugladungen von den Schützengräben ankamen. Sie hatte ein Album mit Widmungsversen von Männern, die sie durch ihre Pflege dem Leben zurückgegeben hatte, und darin erscheint sie als die traditionell strenge Oberin mit dem Herzen aus Gold.

Mein Vater kämpfte zu jener Zeit im Schützengraben. Er war zweimal in den Gräben. Die erste Zeit wurde durch einen Blinddarm im rechten Augenblick beendet, ansonsten wäre er mit der gesamten Kompanie in der Sommeschlacht gefallen. Die zweite fand ebenfalls im rechten Augenblick ihr Ende, als er verwundet wurde – Granatsplitter im Bein –, was ihn davor bewahrte, mit den übrigen Männern der Kompanie bei Passchendaele umzukommen. Ich weiß nicht genau, wie lange er in den Schützengräben kämpfte, aber insgesamt waren es Monate. Er sagte, er habe Glück gehabt, daß er nicht gleich ein dutzendmal hintereinander umgekommen sei. Aber der Krieg erledigte ihn dennoch: er verlor ein Bein und war seelisch geschädigt. In den Kampf war er tatenfroh und optimistisch gezogen und kam zurück mit dem, was damals Schützengrabenneurose hieß. Er lag monatelang im Bett. Meine Mutter pflegte ihn. Er war schwerkrank, sagte sie, und das Beunruhigendste war sein Geisteszustand.

Ich habe von ihm eine Aufnahme im Bett des Royal Free Hospital, ein gutaussehender Mann, aber mit nur einem Bein und voll innerer Qual. Am Bettrand sitzt Schwester McVeagh mit ihrem weißen Häubchenschleier und näht, den Blick auf die Handarbeit gesenkt. ›Als man an sie noch nicht dachte‹, lautet die Unterschrift, gemeint bin ich, ihr erstes Kind. Das Datum ist September 1917.

Sie war dreiunddreißig, ein Jahr älter, als ihre Mutter gewesen war, die bei der Geburt des dritten Kindes starb. Schwester McVeagh stand vor einer schweren, sehr schweren Entscheidung. Man hatte sie gefragt, ob sie die Leitung des St. George‘s Hospital übernehmen würde – eine Ehre in ihrem Alter. Gewöhnlich wurden viel ältere Frauen mit der Führung von Krankenhäusern beauftragt. Aber was sie mochte, war Krankenpflege: Wollte sie Verwalterin werden? Auch waren Oberinnen die reinsten Feldwebel! Sie selbst hatte unter ihnen gelitten; sollte sie also den Posten wählen? Und hier war Hauptmann Tayler, den sie sehr liebgewonnen hatte und der sie heiraten wollte. Es gab keine Männer mehr, alle waren gefallen. Würde sie nochmals einen Antrag bekommen? Sie hatte immer geglaubt – immer hatte man es ihr gesagt –, daß sie nicht besonders aussehe. Wollte sie ihn heiraten? Wollte sie überhaupt heiraten, wo ihre wirkliche Liebe, der Mann, den sie hätte heiraten sollen, tot war?