8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

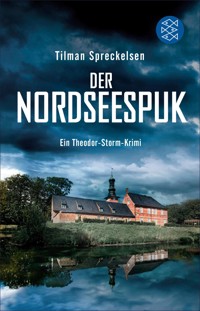

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Theodor-Storm-Krimi

- Sprache: Deutsch

DICHTER, ANWALT, ERMITTLER - Theodor Storm und sein geheimnisvoller Gehilfe Söt in Husum: ein Nordseeküstenkrimi voller Spannung und historischer Atmosphäre. Husum, 1843: die Stadt ist in Aufregung. Ein Bottich voll Blut, darin eine Leiche, die sich als Wachspuppe erweist. Wenig später wird ein echter Toter gefunden. Der junge Anwalt Theodor Storm spürt dem Rätsel nach, in alten Dorfkirchen und vor den Deichen Husums. Ihm und seinem geheimnisumwobenen Schreiber Peter Söt schlägt die ohnmächtige Wut armer Bauern entgegen, und das arrogante Schweigen der Reichen. Bis er auf ein fast vergessenes Schiffsunglück stößt, auf eine alte Schuld und einen Mörder, der diese Schuld eintreiben will…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Tilman Spreckelsen

Das Nordseegrab

Ein Theodor Storm-Krimi

Über dieses Buch

Husum, 1843: die Stadt ist in Aufregung. Ein Bottich voll Blut, darin eine Leiche, die sich als Wachspuppe erweist. Wenig später wird ein echter Toter gefunden. Der junge Anwalt Theodor Storm spürt dem Geheimnis nach, in alten Dorfkirchen und vor den Deichen Husums. Ihm und seinem Schreiber Peter Söt schlägt die ohnmächtige Wut armer Bauern entgegen, und das arrogante Schweigen der Reichen. Bis er auf ein fast vergessenes Schiffsunglück stößt, auf eine alte Schuld und einen Mörder, der diese Schuld eintreiben will …

»Subtiles, von Ideenreichtum funkelndes Fortschreiben von Storms erzählten Welten.« Jury des Theodor-Storm-Preises 2014

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Coverabbildung: Getty Images / querbeet

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402013-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Karte

Als das Schiff explodierte, [...]

›Eins‹

›Zwei‹

›Drei‹

›Vier‹

›Fünf‹

›Sechs‹

›Sieben‹

›Acht‹

›Neun‹

›Zehn‹

Dass etwas nicht stimmte, [...]

›Elf‹

›Zwölf‹

›Dreizehn‹

›Vierzehn‹

›Fünfzehn‹

›Sechzehn‹

›Siebzehn‹

›Achtzehn‹

›Neunzehn‹

Seine Haut juckte und [...]

›Zwanzig‹

›Einundzwanzig‹

›Zweiundzwanzig‹

Seinen Augen, das wusste [...]

›Dreiundzwanzig‹

Rauchfleisch, Makrele, Eisbein, tu [...]

›Vierundzwanzig‹

›Fünfundzwanzig‹

›Sechsundzwanzig‹

›Siebenundzwanzig‹

Er hatte sich einen [...]

›Achtundzwanzig‹

›Neunundzwanzig‹

Die wichtigsten Personen

Nachwort

Als das Schiff explodierte, war er mit seinem Ruderboot weit genug entfernt. Er duckte sich hinter der Reling, um nicht von Trümmern getroffen zu werden, aber bis hierhin flogen sie nicht. Nach dem Knall und dem dumpfen Platschen der Schiffsteile, die auf die Wasseroberfläche gestürzt waren, hörte er in der Stille nur noch ein schmatzendes Saugen. Erst allmählich begriff er, dass es vom Wrack kam, das unter Wasser gezogen wurde. Dann war auch das vorbei.

Er saß immer noch in sicherem Abstand zur Bootswand. Die Nacht war klar, der Himmel hell. Aus dem Ledersäckchen, das er um den Hals trug, nahm er sein Messingfernrohr, zog es auseinander und schaute in die Richtung, aus der er eben mit kräftigen Schlägen gerudert war. Das Meer war dort immer noch bewegt und voller Trümmer.

Er schob das Fernrohr zusammen. Der Griff, mit Leder überzogen, war feucht. Er machte sich nicht die Mühe, ihn abzureiben.

Sein Boot war viel zu klein für dieses Meer, aber er würde nicht lange darin aushalten müssen. In ein paar Stunden würden sie kommen und ihn einsammeln.

Dann würde er seinen Lohn fordern. Für den Tod von siebzehn Männern, zwei Frauen und sechs Kindern.

›Eins‹

»Söt! Peter Söt!«

Der Mond schien ins Zimmer, draußen roch es nach Ginster und nach dem Misthaufen im Garten. Ein Insekt sirrte um mein Bett, und ich konnte nicht richtig schlafen. Wenn der Mond, so dachte ich gerade, das Meerwasser so sehr an sich zieht, dass es Ebbe gibt, warum dann nicht das Wasser in meinem Waschtisch? Warum nicht Bank und Stuhl in dieser Stube, warum nicht mein Bett?

»Heda! Söt!«

Jetzt war ich hellwach.

Ich hatte diese Stimme so satt: dieses Wispern, das sich anhörte, als stehe da jemand dicht an meinem Bett, obwohl mein Besucher die Stube nicht betreten hatte. Dieser dringliche Ton, der keinen Widerspruch duldete und doch nie lauter wurde als unbedingt nötig. Diese Drohung, die in jedem Wort mitschwang.

»Was ist?«, fragte ich so fest wie möglich. Nach dem letzten Mal hatten sie mich zwei Monate lang in Ruhe gelassen. Aber neun Wochen sind wenig, wenn man etwas vergessen will und nicht kann. Schließlich war ich es, der den alten Mann auf dem Speicher gefunden hatte. Das Dachfenster stand offen, und jeder Windstoß warf ihn hin und her. Die Zunge hing dick und blau heraus. Unter ihm eine Pfütze.

Natürlich war ich nicht schuld an seinem Bankrott, sagte ich mir an guten Tagen, ich hatte die Sache mit meinen Abschriften höchstens beschleunigt. Trotzdem war es scheußlich, in sein verzerrtes Gesicht mit den weit aufgerissenen Augen zu schauen. An schlechten Tagen war die Erinnerung daran nicht auszuhalten.

»Was ist?«, äffte er mich nach. »Das ist aber kein sehr freundlicher Empfang nach so langer Zeit.« Er stand direkt vor meinem Fenster. Er konnte mich durch die Ritzen sehen, ich ihn nicht. Also stieg ich aus dem Bett und öffnete die grünen Holzläden. Er war kaum älter als ich, aber vor ihm fühlte ich mich wieder wie ein kleiner Junge, der hofft, dass es bald vorbei ist. Und weiß, dass es nie vorbei sein wird.

»Was willst du?«, fragte ich. Je schneller er wieder verschwand, desto besser.

»Was ich will? Vielleicht ein bisschen reden? Ja, wirklich, es ist so eine schöne Nacht, ich dachte mir, da besuchst du mal deinen Freund Söt, schaust nach dem Rechten. Ob denn der gute Peter nicht endlich daran denkt, sich ein Nest zu bauen? Vielleicht ist er ja auf Freiersfüßen und will sein Glück mit einem Freund teilen, der es gut mit ihm meint? Aber nein, ich weiß ja, dass zu Hause die blonde Wiebke auf dich wartet. So treu, das gute Kind …«

Er geht zu weit, dachte ich, er geht jedes Mal zu weit, aber diesmal will er es offenbar wissen. Wenn ich nicht ruhig bleibe, bin ich verloren.

»Also, was willst du?«

»Was ich will? Ich will dir einen Gefallen tun und bringe dir eine Nachricht von unserem Meister. Es gibt Arbeit für dich, leichte Arbeit, und gut bezahlt obendrein. Das wäre eigentlich ein paar freundlichere Worte wert.«

»Ich will eure Arbeit nicht.«

»Oh, der törichte junge Mann! Er hat keine Ahnung, um was es geht, aber er will diese Arbeit nicht! Es ist so traurig, dass man dich jedes Mal zu deinem Glück zwingen muss. Also« – jetzt war die Freundlichkeit aus seiner Stimme gewichen, und ich war erleichtert – »hör zu: Vor deiner Tür liegt die neueste Ausgabe des Husumer Wochenblatts. Darin eine Annonce, dass ein Schreiber gesucht wird. Du wirst nach Husum gehen, dich vorstellen und die Stelle bekommen. Du wirst dir Mühe geben. Wenn du sie nämlich nicht bekommst …« Schon gut. Ich wusste ja, was sonst geschehen würde, und er wusste, dass ich es wusste.

»Und dann?«

»Dann? Dann werde ich dich hin und wieder besuchen – Husum ist nett, wenn auch nicht besonders aufregend. Und du erzählst mir dann von deinem neuen Arbeitgeber. Unser Meister möchte schließlich wissen, wie du dich dort so machst. Vielleicht hält es diesmal etwas länger. Du musst ja nicht jeden ins Unglück stürzen, der dich beschäftigt. Obwohl, wenn ich so an die letzten Jahre denke …«

»Gut«, sagte ich, wartete, ob noch etwas käme, dann schloss ich die Läden wieder. Ich legte mich ins Bett und merkte, wie ich müde wurde. Es geht wieder los, dachte ich noch. Dann schlief ich ein. Den kleinen Beutel mit Reisegeld, den er mir dagelassen hatte, bemerkte ich erst am Morgen.

›Zwei‹

»Also Söt. Aus Minden gebürtig, dreiundzwanzig Jahre alt, zuletzt in Schleswig?«

Der alte Mann, der mich musterte, war klein und hatte ein Raubvogelgesicht: die kantige blaue Nase scharf gebogen, die Augenbrauen buschig, der Mund schmal. Er führte das Gespräch, er entschied über die Stelle, so viel war klar, auch wenn es sein Sohn war, für den ich arbeiten sollte. Der saß gelangweilt auf dem Sofa der Stube, in der der Alte seine Klienten empfing, und dachte anscheinend an alles andere als an den Schreiber, der ihm demnächst zur Hand gehen würde.

Für die alten Leute aus der Umgebung war Husum nur »die Stadt«, zu mehr reichte es bei ihnen nicht – Hamburg und Bremen waren fern, »und Holland gift dat ok noch!« Auf einem Ochsenkarren war ich nun auf der Landstraße gefahren, aufs Meer zu und auf Husum. Kennen würde mich hier niemand.

Husum also, im Mai 1843: Das waren ein paar Straßenzüge, die sich nördlich des trägen Hafens aneinanderdrängten, ein Schloss immerhin, dem ein bisschen Farbe gut angestanden hätte, und niedrige Backsteinbauten mit Glasfenstern zur Straße. Eine hieß Neustadt. Sie führte von Norden direkt ins Zentrum. Weiter in Richtung Hafen hieß ihre Verlängerung Hohle Gasse. An ihrem Ende ein hellgraues Patrizierhaus: zweistöckig, fünf Fenster in jeder Etage, das Erdgeschoss als Hochparterre, zu dem eine zierliche Treppe mit Eisengeländer hinaufführte. Der Mann, der hier wohnte, galt etwas in Husum. Rechts davon war ein Nebengebäude mit breitem Tor. Dort sollte ich mich am Nachmittag melden.

So stand ich nun dem Rechtsanwalt Johann Casimir Storm gegenüber. Dem Koogschreiber, der über die Deiche wachte, dem Grundstücksmakler, dem Müllerskind, das sich hochgearbeitet hatte, dem Landtagsabgeordneten. Dem Mann, der mich einstellen sollte. Und der sich nun lange über meine Papiere beugte, hinter ihm ein gerahmtes Aquarell mit einer Wassermühle am Teich.

»Die Zeugnisse sind ordentlich« – natürlich, ich hatte mir Mühe gegeben –, »aber sie reichen nur bis ins letzte Frühjahr. Wo waren Sie seit dem Sommer?«

»Mein letzter Dienstherr verstarb leider, ohne mir noch ein Zeugnis ausstellen zu können, Herr Advocat. Der Kaufmann Möllers aus Plön.«

»Richtig, ich habe davon gehört, schlimme Sache. Er ruhe in Frieden, trotz allem. Dann wollen wir Sie mal erproben, Söt. Hier sind Feder, Tinte und Papier für ein kurzes Diktat.«

Er deutete auf ein Pult links neben dem Sofa und dem kleinen Tischchen, an dem sonst wohl die Klienten saßen. Die Unterlage aus Filz war voller Flecke und winziger Löcher. Ich nahm den Kiel in die Hand und spürte mit Daumen und Zeigefinger, wie stumpf er war. Kein Federhalter, kein Messer. Das Papier rau, die dünne Tinte kaum zwei Groschen wert. Entweder war der Advocat geizig, oder mein Test hatte schon begonnen.

»Die bürgerliche Ehre ist die Bedingung der vollständigen Rechtsfähigkeit der freien Staatsbürger«, diktierte er. »Der Natur der Sache nach muss dieselbe bei jedem Staatsbürger so lange vorausgesetzt werden, als er sich nicht durch bestimmte Handlungen derselben verlustig gemacht hat. Haben Sie das?«

Den Gefallen, den letzten Satz mitzuschreiben, tat ich ihm nicht. Ich gab auch kein Zeichen von Schuldbewusstsein, sondern nickte nur.

»Die bürgerliche Ehrlosigkeit bezeichnet den Zustand einer Person, welcher die Ehre im engeren Sinne, Klammer auf, das Recht auf guten Namen, Klammer zu, und gewisse ehrenvolle Rechte und Pflichten, als Strafe wegen bestimmter entehrender Handlungen, entzogen sind.« Er sprach langsam und deutlich, ich konnte gut folgen, auch wenn ich die stumpfe Feder vor den schlimmsten Unebenheiten im Papier vorsichtig anheben und manchmal, wenn der Strich zu breit zu werden drohte, schräg stellen musste.

»Die Fälle der Ehrlosigkeit sind folgende: Sie trifft erstens denjenigen, der eine falsche Versicherung bei Verlust von Ehre und gutem Leumund gegeben hat; zweitens den Vormund, der seine Pflegbefohlene vor abgelegter Rechnung heiratet; drittens die, welche sich als Beamte haben bestechen lassen. Dann lassen Sie mal sehen.«

Er nahm das Blatt und legte das Buch, aus dem er diktiert hatte, auf den kleinen Tisch. »Paulsens Privat-Recht« stand auf dem Rückenschild, und aus irgendeinem Grund reizte mich das zum Lachen. Die Standuhr tickte, vor dem Fenster balgten sich Spatzen um einen Pferdeapfel. Der junge Storm auf seinem Sofa starrte ins Leere. Der schmale Kopf, die vollen Lippen unter dem breiten Schnauzbart, die großen blassblauen Augen – die Nase, dachte ich, hat er immerhin von seinem Vater, nur dass seine eher blau ist. Die dunkelblonden Haare wurden schon etwas licht, dabei konnte er kaum älter als fünfundzwanzig sein.

Dann hob der Alte den Kopf. »Also gut. Mein Sohn nimmt Sie jetzt mit. Morgen fangen Sie an. Sie bekommen fünfzig Taler und einen Zuschuss für Ihre Unterkunft. Probezeit bis Michaelis, dann sehen wir weiter. Die Kanzlei ist im Haus des Agenten Schmidt in der Großstraße. Das sind nur ein paar Schritte von hier.« Der junge Storm erhob sich und ging zur Tür. »Übrigens, Theodor«, sagte der Alte, »dein neuer Schreiber ist ein bemerkenswerter Mann. Wer bei vornehmen Herrschaften gedient hat und trotzdem so sicher mit armseligem Schreibzeug umzugehen weiß, wird noch andere Talente besitzen. Pass gut auf ihn auf!«

»Ja, Vater«, sagte Storm. Öffnete die Stubentür, lief durch den Flur zum großen Tor und stand auf der Straße.

Als ich neben ihm in die Frühlingssonne blinzelte, hörte ich ihn seufzen. Dann drehte er sich zu mir um und fragte: »Können Sie auch Noten schreiben? Ja? Und singen? Dann wird es schon gehen. Sonst gibt es hier für Sie nämlich nicht viel zu tun.«

›Drei‹

Auf dem Weg erzählte mir Storm, dass er schon vor einem halben Jahr nach dem Juraexamen in seine Heimatstadt zurückgekehrt sei, aber erst jetzt eine eigene Kanzlei aufgemacht hätte.

Er blieb stehen, sein rechter Arm beschrieb einen Bogen in Hüfthöhe. Ich sah eine Straße, die von der Hohlen Gasse abging und sich in einiger Entfernung zum Marktplatz verbreiterte: Graue, große Kaufmannshäuser, einige von ihnen trugen treppenförmige Giebel, und vor manchen Fassaden waren über dem Erdgeschoss Markisen aufgespannt. Nach echtem Reichtum sah das nicht aus, da hatte ich in Hamburg anderes gesehen, selbst in Schleswig stellte mancher seinen Besitz bereitwilliger zur Schau. Aber wohlhabend waren die Leute, deren Häuser sich hier aneinanderdrängten, ohne Zweifel. Über allem lag eine so satte Ruhe, dass ich mich allmählich fragte, warum man mich eigentlich hierhergeschickt hatte. Und plötzlich spürte ich Mitleid mit diesem nervösen Mann, der mir so viel jünger vorkam als ich, obwohl wir etwa gleich alt sein mussten.

»Sehen Sie, Söt, dies ist Husum! Glauben Sie, dass es in dieser Stadt neben meinem Vater und den Kollegen Beccau und Rehder noch Platz für einen vierten Anwalt gibt?«

»Keine Ahnung – haben Sie denn schon viele Mandanten?«

»Tja.« Storm seufzte.

Wir waren auf dem Platz angekommen. Uns gegenüber die Kirche, rechts bildete das Kopfsteinpflaster eine Ebene, die plötzlich in einer Stufe endete und den unteren Teil der folgenden Häuserzeile verdeckte. Bürger und Dienstboten schlenderten in der Nachmittagssonne über den Platz und die Großstraße entlang. Storm grüßte eine Matrone mit drei kichernden Töchtern, beantwortete die Fragen eines älteren Herrn in Gehrock und Zylinder zu seiner Kanzlei und stellte mich als seinen neuen Schreiber vor. Niemand hatte Eile. Eine engere Straße stieß hier auf den Markt, an ihrem Anfang ein Haus mit fünf Stockwerken und einer grauen Front, die sich in der Mitte wie ein Ballon verbreiterte. Der Giebel warf seinen langen Schatten auf den Platz. Storm war meinem Blick gefolgt. »Die Krämerstraße«, sagte er. »Die führt zum Hafen. Das tun hier die meisten. Oder sie führen zum Schloss.« Er zog mich in die andere Richtung, auf die obere Seite des Platzes. Zwischen zwei Häusern klaffte ein Spalt, ein schmaler Weg. Storm zeigte auf das linke Haus: zwei hohe Stockwerke unter einem spitzen Giebel, breite Fenster, ein Kellergeschäft. »Dort wohnt Schmidt, mein Vermieter. Er ist außerdem Makler für alles Mögliche, und falls Sie Interesse an einer Versicherung haben, fragen Sie ihn. Sie werden ihn sicher bald kennenlernen.«

Er führte mich in die Durchfahrt, vorbei an einem Gitterzaun, dessen Tor offen stand, zu einem zweiten Eingang. Je weiter man kam, desto baufälliger schien das Haus. Wo der Putz abgeblättert war, zeigten sich schrundige Backsteine und schwarze Balken. Storm blieb plötzlich stehen und streckte einen Finger in die Luft. »Nordwest, hören Sie?«

Ich nahm nur die Geräusche vom Marktplatz wahr, das Summen der Stimmen, dazu Hufe, Wagenräder. Das ebbte gerade ab, dafür hörte man das Geschrei, das von oben kam, umso deutlicher. Als ob ein Luftschiffer über uns flog und uns grüßte, allerdings nicht besonders freundlich.

»Bürgermeister! Hosenscheißer!«

»Da, sehen Sie doch.« Storm hatte mich an der Schulter gepackt und drehte mich zum Rathaus, dessen Dachreiter die anderen Häuser überragte. Aus der obersten Giebelluke brüllte ein alter Herr zu uns herunter.

»Diakonissen! Müssen immer pissen! Ich bin der Kronprinz von Preußen, ja ja!«

Sein Gesicht leuchtete rubinrot unter der weißen Perücke.

Storm schaute interessiert zu ihm hinauf. Der Mann hob beide Arme und grüßte huldvoll zum Marktplatz hinunter. »Mörder! Ihr Mörder!«, hörten wir noch, dann verschwand sein Kopf, und die Luke fiel zu.

»Wer war das?«, fragte ich.

»Er nennt sich Amtschirurg oder Prinz, vielleicht ist er auch ein entlaufener Mönch oder Soldat – keine Ahnung. Er wohnt schon lange auf den Böden unterm Rathausdach, zusammen mit den Ratten und den Tauben.«

»Und das Gebrüll?«

»Er ist harmlos. Früher soll er mal mit einem Barbiermesser auf einen Beamten losgegangen sein, aber seit er da oben haust, hat er sich nie wieder auf der Straße blicken lassen. Wenn er seinen Anfall kriegt, wissen wir, dass das Wetter umschlägt. Meist dreht dann der Wind und bringt Sturm vom Meer.«

Wir gingen wieder zu der kleinen Tür in Schmidts Hinterhaus. »Also, hier arbeite ich«, sagte Storm und griff zur Klinke. Im selben Augenblick hörten wir Schritte hinter uns.

»Herr Advocat! Herr Advocat! Sie sollen sofort zu ihrem Herrn Vater kommen.« Den dünnen Mann mit dem strähnigen weißblonden Haar erkannte ich wieder. Er hatte mich vorhin zum alten Storm geführt.

»Was ist denn los, Clausen?«, fragte Storm, ärgerlich über die neue Störung. Clausen beugte sich zu ihm und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Es konnten kaum mehr als zwei Sätze gewesen sein, bis Storm sich aufrichtete und die Hand des Schreibers von seiner Schulter abschüttelte.

»Kommen Sie, Söt, wir müssen sofort in die Hohle Gasse. Rasch, bevor halb Husum Wind von der Sache bekommt.«

»Von welcher Sache?«

Im Laufen beugte er sich zu mir wie vorher Clausen zu ihm, und murmelte: »Eine Leiche im Lagerhaus meines Vaters.«

»Und warum …«

»Der Mann steckt in der alten Tonne. Clausen sagt, man hätte ihn entdeckt, weil sein Blut durch die Ritzen sickert. Und dass die Hafenvögel schon auf dem Giebel sitzen und warten.«

›Vier‹

Dass sein Sohn mich mitgebracht hatte, ohne groß darüber nachzudenken, war dem alten Storm offensichtlich nicht recht. Er sagte kein Wort zu mir, als er uns in der Toreinfahrt empfing. Wir gingen ins Nebenhaus. Der Flur, dem ich eben noch nach rechts bis ins Kontor gefolgt war, führte links bis zu einer Schreiberstube und weiter durch eine zweite Tür zu einem Schuppen ohne Tageslicht, der fast vollständig von einem schwarzen Holzfass ausgefüllt war. »Vorsicht«, sagte der alte Storm und winkte Clausen mit einer Laterne herbei. Am oberen Rand ragte etwas Schmutzigweißes heraus, das ich erst nach einer Weile als nackten Fuß erkannte. Rund um das Fass war eine Blutlache, daneben lehnte der Deckel aus schweren, kreuzweise übereinandergenagelten Brettern.

»Lina hat ihn gefunden.« Der Alte zeigte durch die geöffnete Tür zur Schreibstube auf eine Magd, die nach vorne gebeugt auf einem Schemel saß. Und dann zu mir. »Es scheint, dass Sie kein Glück bringen, Söt.«

Erzähl mir was Neues.

Theodor Storm ging auf Zehenspitzen zum Fass, vorsichtig, um nicht in die Lache zu treten. Dann beugte er sich tief hinein und hielt dabei den Atem an. Als es wieder auftauchte, war sein Gesicht regungslos.

»Hast du jemanden aus dem Schloss gerufen, Vater?«

»Noch nicht. Ich wollte mich erst noch mit dir besprechen. Aber nachdem du nun deinen Schreiber mitgebracht hast, wird sich die Sache sowieso nicht mehr lange entre nous halten lassen. Und, Clausen, legen Sie wenigstens den Deckel auf das Fass. Es muss ihn ja nicht jeder so sehen.«

Vater und Sohn verschwanden im Kontor. Clausen mühte sich eine Weile ab, bis er den widerständigen Fuß mit dem Deckel in die Tonne hineingedrückt hatte.

»Du bist Lina, oder?«, fragte ich.

Das Mädchen nickte. Sie konnte nicht älter als fünfzehn sein. Vielleicht war sie sonst ganz hübsch, aber jetzt, mit den verquollenen Augen und ihrem Schniefen, wirkte sie wie ein Trollweib.

»Wie lange ist das her?«

»Gerade eben erst.«

»Was hattest du überhaupt hier zu suchen?«

»Der Herr Koogschreiber hatte mich zu Clausen geschickt mit einer Nachricht«, sagte Lina, und Clausen nickte.

»Was ist denn normalerweise in dem Fass?«

»Meist ist es leer«, antwortete Clausen.

»Oder Rüben, Kartoffeln«, sagte Lina. Sie putzte sich die Nase und richtete sich die strähnigen Haare, machte aber keine Anstalten, aufzustehen oder dem Fass näher zu kommen als unbedingt nötig.

»War der Deckel ab?«

»Sagen Sie mal«, mischte sich Clausen wieder ein, »was geht Sie das eigentlich an? Kommt her und spielt Polizist! Sag ihm nichts, Lina, der Herr Koogschreiber ist gleich wieder hier.«

Ich sah mich im Hof um, misstrauisch beäugt von Clausen, während Lina weiter vor sich hinstarrte. In der Mitte stand ein Ahorn, ungefähr so hoch wie der Giebel, und überschattete das Gelände. An der Mauer, die das überraschend große Grundstück von den Nachbarn trennten, lehnten rechts baufällige Schuppen. Links führte ein Treppchen zu ein paar Obstbäumen auf einer winzigen Wiese und wieder ein paar Stufen weiter zu einer Gartenlaube. Die Möwen waren inzwischen vor uns geflüchtet, aber aus einem Taubenschlag im Dach des größten Lagers hörte ich es gurren und scharren. Um Clausen zu ärgern, drückte ich mich an ein Loch in der Bretterwand. In der Dämmerung war außer einem Leiterwagen und ein paar alten Leinensäcken auf dem Boden nichts zu erkennen.

Das Blut war längst eingetrocknet, als Vater und Sohn wieder aus dem Kontor erschienen. Ich war froh, als wir auf der Straße standen. Inzwischen dämmerte es. »Mein Vater möchte, dass ich es selbst auf dem Schloss melde«, sagte Storm, während wir die Neustadt hinaufgingen. »Scheußliche Sache. Wer immer dem Mann die Kehle durchgeschnitten hat, muss ihn vorher nackt ausgezogen haben.«

»Oder er hat ihn gezwungen, das selbst zu machen«, sagte ich.

Storm schaute mich überrascht an:

»Sich selbst die Kehle durchzuschneiden?«

»Sich auszuziehen.«

»Ach so. Aber warum?«

»Weil es ihm um die Kleider ging?«

»Hm.«

Es waren nur ein paar Schritte bis zur Stadtgrenze. Weiter vor uns, am Ende der Straße, lagen die trockenen Wiesen, durch die ich heute Morgen gefahren war. Meine Kiste war noch auf Hartwig Lohmanns Ochsenkarren in der Süderstraße. Rechts tauchte jetzt das Schlossgelände auf, eine Wiese, dahinter ein Wassergraben mit einer niedrigen Mauer. Auf der Wiese welkten unzählige blassblaue Krokusse vor sich hin. Viel mehr konnte man in der Dämmerung nicht erkennen.

Storm zeigte auf das Torhaus am Rand der Anlage. Der geschwungene Giebel passte nicht zu den wuchtigen Mauern und den kleinen Fenstern. Hoch über uns war ein Relief mit drei halbnackten Frauen. »Athene und Aphrodite«, sagte Storm, »in der Mitte Hera – Sie kennen die Geschichte von Paris und seinem goldenen Apfel? Wem würden Sie den Preis geben?« Mein Schweigen schien ihn nicht zu stören. »Sie können ja darüber nachdenken, Söt, die Damen bewachen die Amtspförtnerei. Wir gehen jetzt erst mal zum Kavalierhaus, wo der Bürgermeister wohnt.«

»Nicht im Schloss?«

»Wissen Sie, wer sich da alles breitmacht? Der Amtmann Krogh mit all seinen Dienstboten, sein Amtsverwalter Setzer mit elf Kindern und Personal … Es gibt dort Amtsräume und Lager, und dann gibt es noch einen besonders prächtigen Trakt, der immer freigehalten wird. Es könnte ja unserem König einfallen, auf einen Besuch vorbeizukommen.«

»Ach so.«

»Bürgermeister Kaup teilt sich jedenfalls das Kavalierhaus mit seiner kleinen Familie und der Witwe seines Vorgängers. Ich glaube nicht, dass er den Entschluss je bereut hat«, sagte Storm.

Er zog die Glocke. Der Pförtner ließ auf sich warten und erschien schlechtgelaunt. Beim Versuch, im Gehen seine Uniformjacke anzuziehen, hatte er sich mit der rechten Hand im Ärmel verfangen. Sein faltiges Gesicht hellte sich bei unserem Anblick nicht auf.

»Lassen Sie uns hinein, Tostensen«, sagte Storm, »auch wenn es schon spät ist. Ich bringe schlimme Nachrichten. Ist der Herr Bürgermeister zu sprechen?«

Endlich erschien die Hand. »Dringend?«

»Dringend«, sagte Storm freundlich, »so dringend, dass Herr von Kaup sicher gern sofort von der Angelegenheit erfahren möchte.«

»Meinen Sie?«, murmelte Tostensen. Dann winkte er uns, und wir folgten ihm zur großen Treppe des Kavalierhauses. Im Schein seines Leuchters warfen wir riesige verzerrte Schatten.

›Fünf‹

»Und wer ist der Mann?«, fragte Kaup. Er saß an einem penibel aufgeräumten Schreibsekretär und lauschte Storm, wie es schien, vollkommen konzentriert. Das Dienstmädchen hatte uns in Kaups Arbeitszimmer geführt, über einen Gang, der von entferntem Gebrüll widerhallte. Irgendwo wurde wohl gerade ein Säugling ins Bett gebracht. Wenig später war der Bürgermeister erschienen. Ein kräftiger Mann um die vierzig, die kurzen blonden Haare fielen ihm in die breite Stirn. Jetzt steckte er sich eine Pfeife an.

»Wir wissen es nicht«, sagte Storm. »Wir haben ihn so gelassen, wie er war, kopfüber in dem alten Fass.«

»Wie lange, glauben Sie, liegt er da schon?«

»Das Blut war noch flüssig, als mein Vater mich rufen ließ«, sagte Storm, sichtlich stolz auf seine Beobachtung.

Als Kaup und Storm schwiegen, räusperte ich mich.

»Ja?«, fragte der Bürgermeister.

»Ich glaube, er ist schon etwas länger tot«, sagte ich. »Sein Körper war ganz starr.«

»Haben Sie ihn etwa angefasst?«, fragte Storm mich entsetzt. Kaup winkte ab.

»Und das Blut?«

Ich zuckte mit den Schultern.

»Jedenfalls müssen wir erst mal herausfinden, wer der Tote ist«, sagte der Bürgermeister. Er stand auf und zog an einer Klingelschnur neben der Tür. Das Dienstmädchen nahm seine Befehle entgegen, dann verließen wir das Zimmer und gingen den Gang entlang bis zur Tür. Dort wartete ein Diener mit einer Handlaterne. »Eine Winde müsste Ihr Vater doch haben, oder?«, fragte Kaup. »Sicher«, antwortete Storm, »früher gehörte ein Teil des Lagers zur Zuckerfabrik meines Großvaters. Jetzt sind die Schuppen verpachtet, aber das alte Werkzeug dürfte noch da sein.«

Es war dämmerig geworden, und im Schein der wenigen beleuchteten Fenster wirkte dieser Teil der Stadt noch älter und schäbiger. Der Boden unter unseren Stiefeln war uneben und sandig, und während Storm und Kaup sich darauf einigermaßen sicher bewegten, trat ich in Grasbüschel, gegen Holzreste und Abfall, weil ich mir als Letzter den Weg bahnte, weit hinter dem schwankenden Licht der Laterne. Es roch nach Torffeuern, durch die Finsternis drangen die Schreie der Seevögel, und ich wusste in diesem Moment, dass ich nicht hierhergehörte.

Wir gingen mit Kaup bis zur Hohlen Gasse, wo der Alte auf uns wartete. »Ich brauche dich nicht mehr«, sagte er zu seinem Sohn, »gute Nacht. Und zu niemandem ein Wort.« Mir drückte er eine Laterne in die Hand. »Bringen Sie ihn sicher nach Hause. Ich hoffe, Sie schaffen das.«

Und zu Kaup: »Dann wollen wir mal.« Gemeinsam mit dem Diener verschwanden sie im Durchgang.

Als wir an der Ecke zur Großstraße waren, fragte Storm: »Trinken wir noch ein Glas zusammen? Jansens Gasthaus in der Neustadt hat wieder geöffnet, nachdem es wochenlang zum Verkauf stand, und ich bin heute mit Freunden dort verabredet. Wir möchten gern sehen, wie der neue Besitzer sich eingerichtet hat.« Er nahm mir die Laterne aus der Hand und ging rasch weiter geradeaus. Als er merkte, dass ich zögerte, nahm er meinen Arm: »Kommen Sie, Söt, nur ein Glas. Die Witwe Jansen hatte den ganzen Keller voll mit Rheinwein und Klarett, besser trinken Sie den auch im Ratskeller nicht. Und vielleicht braucht der Wirt jemanden, der ihm sagt, was er da liegen hat.«

›Sechs‹

Johann Fenner lief von Tisch zu Tisch, schüttelte Hände und klopfte auf Schultern. Jedes Mal, wenn sich die Tür zur Stube öffnete, leuchtete sein rundes Gesicht. Wenn einer keinen Platz mehr fand, scheuchte Fenner seine Dienstboten auf, von irgendwoher ein Tischchen und Stühle zu holen. Oder er sorgte dafür, dass auf einer Bank alles zusammenrutschte, bis eine Ecke frei geworden war. Vor den enormen Bauch hatte er eine Schürze gebunden, die auch nach Stunden noch keine Flecken zeigte, weil er geschmeidig jeden Zusammenstoß vermied.

Sein Gesicht war eine verzerrte Maske, halslos, monströs aufgedunsen und voller entsetzlicher Narben, so dass seine Augen wie aus winzigen Schlitzen blinzelten. Ich fragte mich, ob das Netz aus roten Linien auf seiner lederartigen Haut die Spur von Peitschenhieben sei. Und warum er sein erstarrtes Gesicht unseren Blicken so bereitwillig aussetzte. Denn sein Kopf war kahl, und die feisten Backen waren völlig glattrasiert.

Storm blieb im Eingang stehen, sah sich um, dann war Fenner auch schon bei ihm. Dass der Herr Advocat den Weg hierher gefunden hätte! Ob er ihn mit einem besonders guten Tropfen verwöhnen dürfe? Hinten sei schon der Kollege Beccau mit seinen Freunden versammelt, da könne der Herr Advocat doch nicht fehlen! Und ob man fragen dürfe, wer denn der junge Herr an seiner Seite sei?

Er ging mir auf die Nerven.

»Sie haben nicht viel verändert«, stellte Storm fest, »aber den Kronleuchter hat der junge Jansen wohl mitgenommen?«

»Alles versteigert, Herr Advocat«, sagte Fenner, »Silbergerät, Goldsachen, Bettzeug, Leinenzeug, Eckschränke, Leinenschränke, Spiegel, Kommoden – ich wollte das ja zusammen mit Haus und Grundstück übernehmen. Sogar die Milchkuh hatte ich ihm deshalb schon abgekauft. Aber Jansen meinte, wenn er das Inventar einzeln anbietet, kann er mehr damit erlösen. So war dann am letzten Mittwoch in der Stube Auktion, und Jansen wurde auch noch die letzten Reste vom berühmten Wacholderschnaps seiner Mutter selig los.«

»Und Sie haben nichts davon genommen? Sie brauchen doch auch Möbel für Ihre Gästezimmer?«

»Acht heizbare Räume, Herr Advocat, dazu die Mädchenzimmer und noch vier kleine Schlafkammern! Natürlich habe ich gekauft, was ich kriegen konnte, vor allem Küchengerät und Geschirr. Dazu Gemälde und die große Tafeluhr dort drüben. Schließlich ist bald Pfingstmarkt, und ich habe schon jetzt so viel Anmeldungen, dass ich gar nicht weiß wohin mit den Leuten.« Fenner strahlte Storm aufmunternd an.

Der schien nur noch aus Höflichkeit stehen zu bleiben. Und als der Wirt dann anfing, von Waschhaus, Kutscherstube, Stall (»dreißig Pferde und drei Wagen bekomme ich dort unter, stellen Sie sich vor!«) und Hofplatz zu reden, machte er sich los und steuerte durch die vollbesetzte Wirtsstube zum Hinterzimmer, in dem sich sein Kollege befinden sollte. Dort saßen vier Männer an einem Tisch, und während Fenner eigenhändig noch zwei Stühle für uns heranholte, stellte uns Storm einander vor: der elegante August Gläser, Apotheker aus Lübeck. Der Arzt Johann Kuhlmann, der schräg gegenüber von Storm in der Großstraße bei der Witwe Friederici wohnte (»spielt hervorragend Klarinette«, flüsterte Storm mir zu). Untergerichtsadvocat Christian Ulrich Beccau, gut zehn Jahre älter als die Übrigen und eindeutig der Platzhirsch am Tisch. Schließlich Harro Feddersen, Primaner, weitläufig mit Storm verwandt. Voller Bewunderung für seine Tischnachbarn. Und entschlossen, sich das nicht anmerken zu lassen.

Sie hatten vor uns begonnen, Fenners Wein zu trinken. Inzwischen waren sie beim Grog angelangt. Beccau erzählte von einem Mandanten, für den er einen Prozess gewonnen hatte und der ihn nun nicht bezahlen konnte oder wollte. Gläser war gerade von einer Reise nach Lübeck und Flensburg zurückgekehrt und schimpfte auf die schlechten Straßen und dass ihn die Arbeiter an der neuen Chaussee allen Ernstes nach einem Trinkgeld gefragt hatten.

»Hast du mir was mitgebracht? Du hattest doch versprochen, die alte Weberin zu besuchen«, fragte Storm. Gläser nickte, und Storm kramte in seiner Tasche. Er zog eine Kladde hervor, und als er den Bleistift aus der kleinen Schlaufe am Deckel zog, fiel ein loser Zettel heraus.