8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

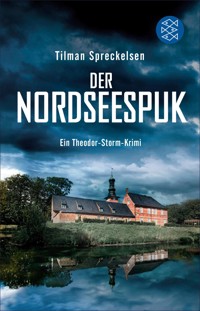

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Theodor-Storm-Krimi

- Sprache: Deutsch

Der Ruf der Macht und die Macht des Meeres – der vierte Fall der historischen Erfolgs-Krimiserie um Anwalt Theodor Storm. Ein Mord in Husum und die Sagen um die versunkene Stadt Rungholt führen Anwalt Theodor Storm und seinen Schreiber Peter Söt 1844 auf die Insel Föhr. Dort verbringt der dänische König den Sommer. In seinem Hofstaat auch der Dichter Hans Christian Andersen. Was bedeuten die Unfälle, in die Andersen verwickelt wird? Gibt es Hofintrigen gegen ihn? Weiß er etwas über die verschwundene Schatzkarte von Rungholt? Storm hat es bei seinen Ermittlungen mit mächtigen Gegnern zu tun – und übersieht beinah die größte Gefahr: der "blanke Hans", die Nordsee selbst. "Als ob man den echten Theodor Storm in seiner Zeit erlebt." Radio Bremen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Tilman Spreckelsen

Die Nordseefalle

Ein Theodor-Storm-Krimi

Über dieses Buch

Husum, im Sommer 1844: Nach einer durchzechten Nacht wird der Tagelöhner Hinrich Dahl mit blutigem Messer neben der Leiche eines Fremden gefunden. Der junge Anwalt Theodor Storm und sein Schreiber Peter Söt übernehmen den Fall und stoßen auf eine Spur, die ins sagenumwobene Rungholt weist. Um die Unschuld seines Mandanten zu beweisen, ermittelt Storm auf der Insel Föhr, wo der dänische König im mondänen Seebad von Wyk seinen Sommerurlaub verbringt. In dessen Hofstaat ist auch der nervöse Dichter Hans Christian Andersen. Ist er tatsächlich ein illegitimer Sohn des Monarchen? Welche Rolle spielt Storms Jugendfreund Sterfors, den er nach langen Jahren im Gefolge des Königs auf Föhr wiedertrifft? Und was ist mit der verschwundenen Schatzkarte, auf der die exakte Lage Rungholts eingezeichnet sein soll?

Weitere Titel des Autors:

»Das Nordseegrab«

»Der Nordseespuk«

»Der Nordseeschwur«

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Tilman Spreckelsen (Jahrgang 1967) studierte Germanistik und Geschichte in Freiburg und ist heute Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für den ersten seiner inzwischen vier Kriminalromane, ›Das Nordseegrab‹, wurde er mit dem Theodor-Storm-Preis der Stadt Husum 2014 ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de

Impressum

Originalausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

(c) 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderischstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Landkarte: (c) Peter Palm, Berlin (Nach der historischen Küstenlinie von 1821)

Covergestaltung: www.buerosued.de

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490966-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Karte]

Er drehte sich noch [...]

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Nachwort

Personen

Er drehte sich noch einmal um, grüßte spöttisch mit der Hand an seiner Schläfe, als sei das Ganze nur ein großer Spaß. Dass der andere ihn gehen ließ, einfach so, hätte er nicht erwartet, nach allem was war. Und das war nicht wenig.

Der andere hätte ihn aufhalten können, er hätte Leute herbeirufen können, dann wäre ihm selbst nichts übrig geblieben, als die Sache zu Ende zu bringen: doch noch das Messer zu ziehen, das er unter der Jacke umklammert hielt, und danach loszurennen. Es hätte ihm nichts ausgemacht, aber so, ohne Blut und Schmerzensschreie, war es vielleicht doch besser. Er ging ganz ruhig, ein leichter Schritt nach dem anderen.

Dass der Mann, der nun auf der Hallig zurückblieb, im letzten Moment doch noch etwas unternehmen würde, glaubte er nicht. Der Mann hatte seine Fragen nur zögerlich gestellt, als ob er die Antworten eigentlich gar nicht wissen wollte, und was hätte er ihm schon erzählen können? Der andere gehörte zu den Langweilern, mit denen er selbst nichts zu tun hatte. Ihre Gesetze galten nicht für ihn, das hatten sie noch nie. Er war etwas Besonderes, von Anfang an, und in den letzten Wochen hatte er dafür gesorgt, dass er nicht mehr nur besonders war, sondern einzigartig.

Fast einzigartig, korrigierte er sich sofort und mit einem Anflug von Bedauern. Der Märchenonkel, ja, für den würde er noch eine Lösung finden müssen.

Schritt für Schritt, das Watt gab ganz leicht unter seinen Füßen nach. Er spürte den Blick des anderen in seinem Rücken. Vielleicht würden sie sich wiedersehen, bei Hof oder in irgendeiner Ecke dieser nordfriesischen Wildnis. Nein, dachte er, bei Hof ist es besser. Vielleicht auf einem Ball auf dem Schloss in Kopenhagen, er würde ihm eine Einladung schicken, zur Verwunderung aller – ausgerechnet der, auf einem Ball des Königs! Des Thronfolgers. Des Prinzen, des rechtmäßigen Erben, nun, da all die anderen …

Das Kreischen der Möwen in seinen Ohren, als er seinen Weg unbeirrt weiterging, auf den Horizont zu, durch eine Schlicklandschaft, die kein Ende nahm. Die Sonne stach vom Himmel, vielleicht würde er sich ein Tuch um den Kopf binden müssen, auch wenn kein Mensch gut aussah mit einem bestickten Taschentuch um den Kopf. Aber es sah ihn ja niemand.

Er drehte sich um. Da war noch die Hallig. Die Warft erhob sich flach über die Wiese und das Watt, der Hügel mit dem Wohnhaus, ein grüner Fleck im Gelbgrauen. Den Mann konnte er nicht mehr erkennen.

Der Gedanke ließ ihn immer noch nicht los: Warum hatte der andere ihn gehen lassen, wenn er doch alles wusste?

Aus Angst? Wahrscheinlich. Immer noch das alte Gänseblümchen, dachte er, zittert bei jedem Windstoß.

Sein Mund hatte sich zu einem Lächeln verzogen. Er lief weiter in die Richtung, in der er das Festland vermutete. Weiter ins Watt.

Eins

»Eine Weile war es lautlos still, dann wurden Männerstimmen auf dem Hausflur laut, die Stubentür wurde weit geöffnet, und ein breitschulteriger Mann trat auf die Schwelle. ›Wir sind mit der Leiche da‹, sagte er; ›hinten im Moor in der schwarzen Lake hat sie gelegen.‹«

Theodor Storm, »Draußen im Heidedorf«

»Zum hundertsten Mal, nein!«

Der Mann hatte eben den Kopf gehoben, nun saß er wieder vornübergebeugt auf seinem Schemel. Das Stroh auf dem Boden war muffig, der Raum klamm. Durch die Fensternische in der Mauer wehte ein Hauch von Sommer in die Zelle. Ich sehnte mich nach draußen, seit ich an Theodor Storms Seite in diesen Raum gekommen war, und das war nur eine halbe Stunde her. Wie musste es erst dem Mann gehen, der jetzt schon seit drei Tagen hier unten saß?

»Sie waren es also nicht«, sagte Storm gleichmütig. Ich kannte ihn lang genug, um zu sehen, dass er sich zur Ruhe zwang.

»Sie waren es heute nicht«, er schlug sich mit der Handfläche wie abwesend auf den Oberschenkel, »und gestern nicht«, noch ein Schlag, »und wissen Sie was: Wenn man Sie hier so sitzen sieht, sehen Sie auch gar nicht wie ein Mörder aus. Oder, Herr Söt?«

Storm hatte sich zu mir gewandt, schien aber keine Antwort zu erwarten. Ich hielt weiter Papier und Stift in der Hand, falls es etwas zu protokollieren gäbe. Bisher sah es nicht danach aus.

Der Mann starrte immer noch auf den Boden. Seine Hände waren mit einer dünnen Eisenkette eng aneinandergefesselt. Zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand hielt er einen kräftigen Strohhalm und zog damit ein Muster in den Grund. Die Hand zitterte, und was wohl Linien sein sollten, waren lauter Wellen. Ich wusste, dass er so Mitte Vierzig sein musste, aber er sah viel älter aus, wenigstens hier in der Zelle.

Draußen schrien die Dohlen, die im Dach des Schlosses nisteten.

»Aber vorgestern«, fing Storm wieder an.

Der Mann hob die gefesselten Hände, um sich die Ohren zuzuhalten. Auf halbem Weg merkte er, wie sinnlos der Versuch war, und ließ sie wieder sinken.

»Am Sonntag also: Wissen Sie noch, wie der Schäfer Hein Simons Sie da gefunden hat? Sie waren so voller Blut, dass Hein zuerst Sie für tot gehalten hat, nicht den anderen. Ist das nicht ein Witz?«

»Das fragen Sie mich jeden Tag, Herr Advocat«, sagte der Mann leise. Den Halm hatte er fallen lassen, die Hände zitterten stärker, und die Kette klirrte.

»Dabei lag der echte Tote die ganze Zeit unter Ihnen im Heidesand«, sagte Storm. »Übersät mit Messerstichen, in einer halb getrockneten Lache Blut. Die Mordwaffe mussten wir nicht lange suchen, die hatten Sie ja noch in der Hand. Dass es Ihr eigenes Messer ist, haben Sie wenigstens zugegeben.«

»Ich war es nicht«, flüsterte der Mann. Er sah auf, sein müdes Gesicht aschgrau, sein Blick war fast bittend auf Storm gerichtet, obwohl er wusste, dass ihm sein Anwalt kein Wort glaubte.

Am Sonntagmorgen hatte man den Tagelöhner Hinrich Dahl aus Schobüll in der Heide gefunden, wo er einen beträchtlichen Rausch ausschlief – auf einem Toten. Wie es dazu gekommen war, konnte er nicht sagen. Am Montag hatte sich der junge Anwalt Theodor Storm dazu bereit erklärt, Dahl zu vertreten. Weil er für die Befragungen seinen Schreiber brauchte, folgte ich ihm an diesem schönen Spätsommertag zum Husumer Schloss. Im linken Seitenflügel waren Gefängniszellen untergebracht, und ich gab der ganzen Sache damals zwei Stunden: Dahl würde uns erzählen, wie es zum Streit der beiden Zechbrüder gekommen war, warum er schließlich sein Messer gezückt hatte und was er von dem Toten wisse. Und Storm würde alles tun, um seinen Klienten vor dem Schlimmsten zu bewahren.

»Drei Tage, Dahl«, sagte Storm ärgerlich. »Drei Tage sind Sie jetzt hier, und wir sind keinen Schritt weiter. Sie sagen, Sie haben den Mann in Böttichers Krug in Schobüll kennengelernt, Sie haben zusammen Schnaps getrunken – das wenigstens hat der Wirt bestätigt. Und auch, dass er sie aus seiner Kneipe geworfen hat. Sie sagen, Sie wissen nichts weiter von Ihrem Zechkumpan und schon gar nicht, wie er gestorben ist, als Sie mit ihm in der Heide unterwegs waren. Nur dass er Däne war und irgendwelche Töpfe in Ihrer Hütte anschauen wollte, alte Scherben, ich bitte Sie! Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen noch helfen soll. So betrunken können Sie doch gar nicht gewesen sein, dass Sie sich an nichts mehr erinnern, was dann zwischen Ihnen und dem armen Kerl passiert ist.«

Der Mann auf dem Schemel schüttelte wieder müde den Kopf. Seine Hände hatte er inzwischen gar nicht mehr unter Kontrolle, die Kette rasselte jetzt lauter.

»Wissen Sie, dass Bürgermeister Kaup Sie aufgegeben hat? Er will Sie nach Kopenhagen schicken, damit man dort die Wahrheit aus Ihnen herausholt. Egal wie.«

Der Mann nuschelte etwas in Richtung der Strohschicht auf dem Boden, das wie »Sollnsemalversuchn« klang.

»Und Sie sagen, dass Sie unschuldig sind. Woher wollen Sie das eigentlich so genau wissen, wenn Sie sich an nichts erinnern?«

»Rutsch mir doch den Buckel runter.« Geflüstert, so dass es im Dohlengeschrei fast unterging. Hören konnten wir es trotzdem.

»Vorsicht«, sagte Storm noch. Dann brach er ab. Es hatte keinen Sinn. Wir waren an einem Punkt, an dem es nicht mehr weiterging. Dass er mit Dahls Verteidigung kaum etwas verdienen würde, war Storm sowieso klar. Seit er im Frühjahr 1843 seine Kanzlei in Husum eröffnet und mich als seinen Schreiber eingestellt hatte, war er ständig auf der Suche nach Mandanten, die ihn anständig bezahlten. Sein Vater Johann Casimir Storm, selbst Anwalt, Abgeordneter und Berater der reichen Husumer, unterstützte ihn noch immer, wahrscheinlich sogar sehr großzügig. Ich glaubte, dass sie damit beide nicht zufrieden waren, Theodor Storm noch weniger als sein Vater.

Wie ratlos und verzweifelt Storm mit diesem Klienten war, der wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen würde – falls man ihn nicht hinrichtete –, sah ich mit jedem Tag mehr. Er winkte mir, dann klopfte er an die Zellentür, als Zeichen, dass er gehen wollte. Dahl, dessen Gesicht jetzt ganz verschattet war, rührte sich nicht. Nach einer Weile hörten wir draußen Tostensen herbeischlurfen, den Wächter über Husums Schloss und das Schlossgelände.

Storm drehte sich plötzlich noch einmal um. »Ach, Dahl«, fragte er, »was war das für ein Schnaps? Den Sie zusammen getrunken haben?«

Dahl sah ihn an und schien die Frage nicht zu verstehen. Nach einer Weile sagte er schließlich: »Aquavit. Glaube ich. Er hatte den dabei. Hat irgendwas von Linien gesagt. Wieso?«

Die Zellentür ging auf, und Tostensen winkte uns zu, den Raum zu verlassen.

Vor einem Jahr hatten wir einen Gefangenen hinausgeschmuggelt, weil Storm ihn brauchte, um einen Fall aufzuklären. Der Mann hatte uns auch wirklich geholfen, war aber dann anschließend geflohen. Storm hatte großen Ärger mit dem Husumer Bürgermeister bekommen. Der Wächter Tostensen ließ uns seitdem nicht mehr aus den Augen, wenn wir eine Zelle betraten. Und schon gar nicht, wenn wir sie wieder verließen.

Der Schlosshof war strahlend hell, die Sonne tauchte den Platz und die Wände des alten flachen Baus in gleißendes Licht. Über uns kreisten die Dohlen. Ich war froh, in den Schatten der mächtigen Bäume zu kommen, die beim Weg zum Schloss und dem Wassergraben standen.

Storm lief neben mir. Sein dünnes dunkelblondes Haar klebte ihm jetzt an den Schläfen, seine große Nase war rosa, die Stirn feucht. Es war Ende August, aber der Sommer schien sich so in der Stadt eingerichtet zu haben, als ob er gar nicht mehr gehen wollte. Vor den Häusern waren Rosenbüsche, am Boden abgefallene Blätter, aber sie trugen immer noch prächtige Blüten. Aus den Hecken und Bäumen sangen die Amseln.

Dass Storm kein Wort sagte, dass er große Schritte machte, als werde er verfolgt, dann stehen blieb und vor sich hin starrte, kannte ich schon. Er wusste nicht mehr weiter mit seinem Klienten, die Zeit lief ihm davon. Bei Bürgermeister Kaup, der Storm eigentlich schätzte, würde er keinen Aufschub mehr bekommen, der Tagelöhner würde also nach Kopenhagen gebracht werden, und niemand würde mehr etwas für ihn tun können. Der dänische König war zugleich auch Herzog in Schleswig und Holstein, und auch wenn die norddeutschen Herzogtümer seit Jahrhunderten Sonderrechte besaßen, über die sie argwöhnisch wachten: Es war klar, dass ein solcher Mordfall am Ende nur in Kopenhagen untersucht werden könnte – und dass das Opfer angeblich Däne war, machte die Sache für Storm nicht leichter.

Storm war hinter dem Schlosspark nach rechts abgebogen, er wollte also nicht zu seiner Kanzlei. Er war so in Gedanken versunken, dass ich nichts fragte, sondern einfach mitlief. An der Kreuzung zur Neustadt, der Straße, die vom nördlichen Ende Husums bis herunter zur Hohlen Gasse und zum Hafen führte, blieb er plötzlich stehen.

»Wir brauchen Schnaps«, sagte er. »Und Sie müssen ihn besorgen.«

Zwei

»Da hob sie das Glas an ihre Lippen. ›Wohl bekomm’s!‹, sagte sie leise; dann trank sie, und es schien mir, dass sie mit Behagen trinke.«

Theodor Storm, »John Riew«

In der Neustadt reihte sich eine Brennerei an die andere. Wer von Hattstedt oder Bredstedt oder Tondern nach Husum kam, fand entlang der Straße genügend bessere Gasthäuser und schmierige Kaschemmen, und die Viehhändler, die ihre Ochsen aus dem Norden hierhertrieben, um sie auf dem großen Markt zu verkaufen, begossen dann in der Neustadt ihre Geschäfte. Es war noch nicht lange her, dass ich häufiger hier gewesen war, als mir gut getan hatte.

»Nicht irgendeinen«, sagte Storm. Er wühlte in seiner Tasche, fand ein paar Münzen und gab sie mir. »Hoffentlich reicht das, ich habe jetzt nicht mehr, sonst lassen Sie bitte anschreiben.«

»Also besonderen Schnaps?«, fragte ich.

»Kaufen Sie Aquavit. Linie-Aquavit, wenn Sie den in unserer Stadt finden. Der reist in Sherryfässern durch die halbe Welt, er ist jetzt richtig Mode, die reichen Kaufleute schätzen ihn sehr. Mein Onkel Ingwer Woldsen könnte welchen in seinem Laden haben.«

Er verstummte, vermutlich fiel ihm gerade ein, dass der alte Woldsen nicht besonders gut auf mich zu sprechen sein würde, nachdem ich im letzten Winter Zeuge davon geworden war, wie Theodor Storm in Woldsens Keller eine in die Wand eingemauerte Leiche gefunden hatte. Gegrüßt hatten wir uns auf der Straße auch vorher noch nie, der Senator Woldsen und ich, der Schreiber zweifelhafter Herkunft, aber seit dem Tag schaute er schon zur Seite, wenn er mich nur von weitem sah. Auch Theodor und Johann Casimir Storm schien er zu meiden. Besser, ich versuchte es woanders.

Storm ging die Neustadt hinunter, um seinen Vater in der Kanzlei in der Hohlen Gasse zu besuchen. Ich probierte es in den Kneipen, die ich von früher kannte, aber seit einem halben Jahr nicht mehr betreten hatte. Als ich Hans Blunck in seiner Kaschemme nach Linie-Aquavit fragte, lachte er mich aus. »Sonst hat dir mein Korn immer gereicht«, sagte er. »Möchtest du einen? Geht aufs Haus!«

In der Neustadt brannte jeder seinen eigenen Korn. Für norwegischen Aquavit, und dann gar für so aufwendig gereiften, hatten sie nichts übrig. Nachdem ich das vierte Mal ausgelacht, spöttisch oder misstrauisch beäugt worden war, schlenderte ich langsam durch die Mittagssonne wieder die Neustadt hinunter. Ich kam an Storms Elternhaus vorbei, ein breiter grauer Kasten, zu dessen Eingangstür eine überraschend zierliche Treppe hinaufführte. Der Besitzer war zweifellos wohlhabend, stellte seinen Reichtum aber nicht protzig zur Schau.

Rechts davon, im Anbau, hatte Johann Casimir Storm seine Kanzlei. Er war an allen wichtigen Geschäften in Husum beteiligt, ging beim Amtmann Hans von Krogh im Schloss ein und aus, und der König hatte ihm den Dannebrog-Orden verliehen, für seine Verdienste um den dänischen Staat. Manchmal fragte ich mich, ob er die bescheidene Karriere, die sein ältester Sohn in Husum machte, nicht als persönliche Niederlage ansah. Vielleicht war es ihm aber auch ganz recht, dass sich die Frage, wer der wichtigere Anwalt Storm in Husum war, noch lange nicht stellen würde. Selbst wenn er ihm dafür immer wieder unter die Arme greifen musste.

Die mächtige Tür, die zum Hof des Hauses und zur Kanzlei des alten Storm führte, war geschlossen. Ich stellte mir die kleine, ungemütliche Stube vor, in der Johann Casimir Storm arbeitete und wo ich mich damals bei ihm beworben hatte. Der Alte hatte mich für seinen Sohn engagiert, im Frühjahr 1843, und wahrscheinlich hatte er das in den knapp anderthalb Jahren, die seitdem vergangen waren, mehr als einmal bereut. Mein Ruf war nicht der beste in Husum, und es war ein Wunder, dass Theodor Storm so selbstverständlich an mir festhielt. Storm und Bottilla.

Ich war am Hafen angekommen. An der Mole lag eine Reihe von kleinen Segelschiffen im trüben Wasser, für mehr reichte das ständig verschlickte Becken nicht. Eines hatte eine Mühlachse geladen, auf dem Deck eines anderen stapelten sich behauene Steine und Klafterholz, das dritte trug Torf. Noch immer nahm ich diesen Geruch nach Schlick, Algen und verfaulten Fischen deutlich wahr, weil ich die ersten zwanzig Jahre meines Lebens weit weg vom Meer verbracht hatte. Ich roch es gern.

Bottilla hatte ich kennengelernt, weil sie als Dienstmädchen im Haus in der Großstraße arbeitete, wo Storm zwei Zimmer gemietet hatte: das vordere als Kanzlei, das hintere zum Wohnen. Ich kam täglich dorthin, sah Bottilla und hatte lange gebraucht, um mir einzugestehen, dass ich mich in sie verliebt hatte.

Jetzt erwartete sie ein Kind von mir.

Es war sehr leicht gewesen, Hans Bluncks Korn auszuschlagen.

Auf der anderen Seite des Hafenbeckens konnte ich die marode Holzbefestigung des Ufers sehen, dahinter weit hinaus in die Südermarsch, wo die Knechte gerade Heu mähten. Die Au, Husums Fluss, der als Hafen genutzt wurde und weiter ins Meer strömte, machte hier einen Bogen nach Süden. Auf der Stadtseite reichten die Gärten bis ans Wasser. Dahinter stand ein runder, fensterloser Turm, höher als alle Häuser der Umgebung und auch als die Masten der Schiffe, die im Hafen lagen. Er war schon ein paar Jahre vor meiner Ankunft errichtet worden, und trotzdem hatten sich die Husumer noch immer nicht an ihn gewöhnt. Der Besitzer ließ in dem Ofen aus Muschelkalk Zement, gebrannte Mauersteine und feuerfeste Steine herstellen. Meist kam aus dem Schornstein schwarzer Rauch.

Keines der Schiffe im Hafen sah aus, als hätte es Linie-Aquavit geladen. Ich hatte keine Lust, in Woldsens Geschäft zu gehen und dort mit seinem Verkäufer darüber zu verhandeln, ob er mich die Flasche anschreiben ließe. Am Ende würde dann noch Woldsen selbst geholt werden müssen, um die Sache zu entscheiden. Die Peinlichkeit wollte ich ihm und mir ersparen.

Einen Versuch hatte ich noch. Ich ging die Hohle Gasse zurück bis in die Wasserreihe, die Straße, die neben dem Hafen her bis zur Kleikuhle läuft. Das letzte Haus auf der rechten Seite hatte den niedrigen Giebel zur Straße gewandt. Den Spalt in der wild wuchernden Hecke fand ich mühelos wieder, den Weg durch den Garten ums Haus kannte ich noch von früher. Ich klopfte an die Hintertür.

»Peter Söt, schau an«, sagte der Schiffer Trautmann. »Ich dachte mir schon, dass du eines Tages wieder zu mir kommst.«

»Das ist es nicht«, sagte ich, »das heißt, eigentlich schon, aber nicht für mich.« Trautmann grinste mich durch den Türspalt an.

»Nicht für dich, soso. Für wen denn sonst?«

»Es ist nicht zufällig in letzter Zeit mal irgendwo in der Nähe ein Schiff gestrandet, das Aquavitfässer an Bord hatte?«

Sofort verschwand das Lächeln von Trautmanns Gesicht. Die Tür öffnete sich ganz, er zog mich ins Haus und schloss die Tür eilig hinter uns.

»Wer hat dir das gesagt?«

Der kleine Raum war fast so düster, wie ich ihn aus dem Winter in Erinnerung hatte. Trautmann hatte sich hier seine Werkstatt eingerichtet. Das einzige Fenster über der Hintertür war verdreckt und voller Spinnweben. Der Leimgeruch von früher war verflogen, und ich fragte mich, wann Trautmann das letzte Mal hier wirklich gearbeitet hatte. Auf der Werkbank stand ein Kerzenhalter aus Messing. Nur an Wintertagen, an denen es draußen gar nicht hell werden wollte, zündete Trautmann diese Kerze an. Sonst musste man sich eben im Dämmerlicht zurechtfinden. Und die winzige Kammer, hinter einer Bretterwand verborgen, bekamen nur seine Stammkunden zu sehen. Wie ich einer gewesen war.

»Also: wer?«

»Niemand«, antwortete ich.

Er sah mich an und schüttelte den Kopf. Trautmann war nicht besonders groß, aber er war kräftig. Auf der Bank sah ich eine spitze Feile, einen Hammer und noch mehr Werkzeuge, die ich in der Dunkelheit nicht erkennen konnte. Ich schaute schnell weg, aber Trautmann hatte meinen Blick bemerkt.

»Es war dieser Fremde, richtig?«

»Welcher Fremde?«

»Stell dich nicht dumm«, sagte er leise.

»Du hast ihm Aquavit verkauft und er hat geredet«, sagte ich. Ein Versuch.

»Nur zu dir? Oder noch zu anderen?«

»Woher hast du das Zeug eigentlich?«

»Gut«, sagte er, »ich weiß zwar nicht, was dich das angeht, aber ich sage dir, was ich weiß, wenn du mir sagst, was er ausgeplaudert hat.«

»Erst du.«

Trautmann seufzte. »Vor ein paar Wochen kam einer zu mir, den einer geschickt hat, der am Strand was gefunden hat …«

»Das geht wohl nicht genauer, oder?«, unterbrach ich ihn.

»Geht es nicht«, sagte er. »Ein paar Fässer, waren lange unterwegs auf dem Meer, hat er gesagt. Goldbraunes Zeug, riecht nach Kümmel. Hab ich ihm abgenommen, wollte es eigentlich in Altona verkaufen. Dann kam neulich ein Fremder: groß, blond, bisschen dick, noch jung, na, du kennst ihn ja wohl. Der hat mein Boot gemietet, und ich musste mit ihm rausfahren, bei Hochwasser, und dann warten, bis die Ebbe kam. Als wir festsaßen, ging er raus ins Watt, vor Südfall. Dann hat er zwei Spaten ausgepackt. Ich musste ihm helfen, ein Loch zu graben. Jede Schippe hat er sich angeschaut, völlig verrückt! Ein paar Scherben hat er gefunden und ein vergammeltes Stück Holz. Hat sich riesig gefreut darüber und mich sehr gut dafür bezahlt. Und dann …«

»Dann?«

»Es hat geregnet, wir waren beide klatschnass, als das Wasser wieder so gestiegen war, dass wir loskonnten. Ich hab ihn noch hierher mitgenommen. Also nicht hierher in die Werkstatt«, ich hatte wohl erstaunt die Augen aufgerissen, »sondern vorn in die Stube. Und ihm ein Glas aus dem Fass eingeschenkt. Er trinkt davon, dann will er noch eins und noch eins. Sagt, das sei Aquavit, besseren tränke auch der König in Kopenhagen nicht. Und hat so lange gebettelt, bis ich ihm eine Flasche gezapft habe. Hat noch mal sehr gut dafür bezahlt. Dann ist er gegangen.«

»Hast du ihn wiedergesehen?«

»Nein«, sagte Trautmann. »Er hatte mir aber in die Hand versprochen, den Mund zu halten. So, und jetzt du: Woher kennst du ihn?«

»Ich kenne ihn gar nicht.«

Trautmanns Hand lag wie zufällig auf der Werkbank und berührte leicht den Griff der Feile. Er beherrschte sich, aber ich konnte sehen, dass er vor Wut kochte.

»Ich habe dir alles erzählt, Peter, und du …«

»Ich verspreche dir, dass der Fremde nichts mehr von dir verraten kann. Weil er wahrscheinlich tot ist.«

»Wahrscheinlich?«

»Ich finde das raus. Heute Abend komme ich wieder und sage Bescheid. Aber es kostet dich eine Flasche davon.«

Trautmann überlegte. Ich ließ ihn nicht aus den Augen und beobachtete die Feile. Dann entspannte sich seine Hand. »Warte in der Stube, bis ich dich rufe.«

Ich ging durch die andere Tür. Die Stube war nicht viel heller. Die Fenster zur Wasserreihe waren fast blind vor Dreck. Rings um den Ofen in der Ecke waren die Wand und der Holzboden schwarz vor Ruß und Kohlenstaub. Trautmann war erst um die dreißig, aber er sah viel älter aus. Dass seine Mutter trotz ihrer einfachen Herkunft einmal als schönste Frau Husums gegolten hatte, sah man ihm jedenfalls nicht an. Sie war schon lange tot. Und seine Frau, so erzählten die Leute, war ihm vor ein paar Jahren davongelaufen. Ob sie seinen Dreck nicht mehr ausgehalten hatte oder ob er erst danach alles hatte verkommen lassen, wusste ich nicht.

Nach einer Weile durfte ich wieder in die Werkstatt. Trautmann drückte mir eine verkorkte Flasche mit einer Flüssigkeit in die Hand, die beim Schütteln auf dem Glas gelbe Schlieren hinterließ.

»Du sagst nicht, wo der herkommt?«

»Versprochen.«

»Bis heute Abend also«, sagte er. »Wenn du nicht zu mir kommst, weiß ich, wo ich dich finde.«

Ich hatte keine Angst vor ihm, aber ich wollte ihn auch nicht kränken. Also sagte ich: »Nicht nötig. Heute Abend.«

Drei

»Wir reichten uns die Hände, und ich hörte ihn den Korridor entlang- und die Treppe hinabgehen. Aber bei mir wollte die Vergangenheit nicht schlafen.«

Theodor Storm, »Ein Doppelgänger«

Ich hatte es nicht eilig, zurück in die Kanzlei zu kommen. Storm würde es egal sein, ob ich früher oder später erschien, solange ich nur seinen Linie-Aquavit dabeihatte. Wahrscheinlich trank er gerade seinen Tee, bei seinem Vater oder bei sich in der Großstraße. Jedenfalls würde er nicht allein sein. Vor kurzem war seine Verlobte Constanze wieder zu einem längeren Besuch nach Husum gekommen. Ihr Vater war in Segeberg Bürgermeister, ihre Mutter eine geborene Woldsen, eine Schwester von Storms Mutter. Dass Storm seine Cousine heiraten wollte, war seinem Vater nicht recht. »Im Allgemeinen bin ich gegen Verwandtenehen«, hatte er nur gesagt, als er davon erfuhr, und Storm kam so aufgewühlt von diesem Gespräch zurück in seine Kanzlei, dass er es mir gleich erzählen musste. Er sah aus, als wolle er mit seiner Cousine durchbrennen und freue sich schon darauf, als verheirateter Mann zurückzukommen und trotzig vor seinen hartherzigen Vater zu treten.

Später renkte sich die Sache ein. Beide Familien beschlossen, dass sich Storm und Constanze erst einmal besser kennenlernen sollten. Also besuchte sie nun Onkel und Tante in der Hohlen Gasse, lernte dort vormittags, einen Haushalt zu führen, und ging nachmittags mit Theodor spazieren, sang in dem Chor, den er leitete, war überall beliebt und galt als eine der reizendsten jungen Frauen, die Husum je gesehen hatte.

Es war später Nachmittag, als ich in die Großstraße einbog, die sich an ihrem Ende zum Marktplatz hin ausdehnte. Auf der linken Seite hatte Storm seine Räume beim Versicherungsmakler Schmidt gemietet. Das Haus war uralt, Storms Vermieter Schmidt erzählte jedem Besucher, dass hier im siebzehnten Jahrhundert der berühmte Bürgermeister Danckwerth gewohnt hätte, Verfasser einer Chronik der Herzogtümer Schleswig und Holstein. Manchmal rieselte der Holzstaub von der alten Treppe oder von den Deckenbalken, und Schmidt behauptete, dass der Bürgermeister in dem Haus herumspuke, vor allem bei Vollmond. Storm glaubte nicht daran und sagte, wenn Schmidt etwas weniger in Werners Weinstube auf der anderen Seite der Großstraße ginge, würde sich der alte Danckwerth auch seltener blicken lassen. Dafür pflegte Storm zusammen mit seinem Vermieter liebevoll die Rosen, die vor den Fenstern wuchsen und noch im Spätsommer ihren Duft verströmten.

Als ich in die Kanzlei kam, erwartete ich, dass Storm mir die Flasche abnehmen und mich nach Hause schicken würde, weil er nichts mehr für mich zu tun hätte – die Noten, die ich häufig für seinen Chor abschreiben musste, waren schon in den letzten Wochen fertig geworden, und auch die Spukgeschichten und Märchen, die er in Büchern gefunden oder bei den alten Leuten in Husum und Umgebung gesammelt hatte, lagen seit Tagen in meiner schönsten Schrift auf seinem Schreibtisch.

Stattdessen empfing er mich ungeduldig. Wir hätten keine Zeit zu verlieren und müssten sofort ins Schloss. Dann riss er mir die Flasche aus der Hand, packte sie eilig in Papier ein und verschnürte das Bündel mit einem dünnen Seil.

»Kommen Sie, ich erkläre Ihnen alles unterwegs.«

Wir bogen hinter dem Rathaus in eine kleine Straße ein, den Schlossgang.

»Ich war gerade bei Bürgermeister Kaup«, sagte er. »Landvogt Adler war auch dort, die beiden Wächter über Stadt und Umgebung also, und sie hatten Nachrichten aus Kopenhagen.«

»Gute?«

»Wie man es nimmt. Wir wissen jetzt, wer der Tote von der Heide ist. Ein kleiner Beamter aus Kopenhagen namens Orla Christensen, immerhin wichtig genug, um seinem König in die Sommerfrische nach Föhr zu folgen. Er hatte sich ein Zimmer im Hotel Thomas in der Großstraße genommen. Wahrscheinlich wollte er am nächsten Tag die Überfahrt antreten.«

»Was hatte er in Husum zu suchen? Von Kopenhagen aus wäre es mit der Fähre von Dagebüll doch viel näher nach Föhr gewesen.«

»Das wissen Kaup und Adler nicht. Oder sie wollen es mir nicht sagen. Jedenfalls sitzt ihnen der Amtmann Krogh im Nacken, und dem wohl die dänischen Behörden.«

»Dahl soll nach Kopenhagen verlegt werden?«

»Ja, eigentlich sofort. Adler sagt, er könne Krogh wahrscheinlich noch ein paar Tage hinhalten. Aber nicht, wenn wir weiter nichts aus Dahl herausbringen. Und er rechne auch nicht damit, dass da noch etwas kommt.«

Jetzt hatten wir wieder den Schlossgrund erreicht. Die Sonne stand schon tief, die alten Bäume warfen lange Schatten, deren Konturen der Wind verwischte.

Storm hielt mein Paket mit dem Linie-Aquavit noch immer in der Hand.

»Sie wollen damit aber nicht den Amtmann Krogh bestechen, uns noch mehr Zeit zu geben?«

Storm lachte. »Lassen Sie sich überraschen.«

Gegenüber vom Schloss, vor dem großen Kavalierhaus, in dem Bürgermeister Kaup mit seiner Familie lebte, saß Tostensen mit geschlossenen Augen auf einer Bank und döste vor sich hin.

»Wir brauchen Sie noch mal, Herr Tostensen«, sagte Storm, als wir neben dem Torwächter angekommen waren.

Tostensen schlug die Augen mit einem solchen Unwillen auf, dass ich mich fast für die Störung seiner Ruhe entschuldigt hätte.

»Wir müssen noch einen Besuch bei meinem Mandanten machen«, sagte Storm. »Sie schließen uns auf, schließen meinethalben auch hinter uns zu, und wenn wir fertig sind, klopfen wir und Sie lassen uns raus.«

»Ich hör’ Sie dann aber nicht, weil ich nämlich hier sitze«, sagte Tostensen, der noch immer kein Glied gerührt hatte.

»Und wenn wir laut rufen?«

»Hör’ ich nicht bis hierher.«

»Wenn Sie mir den Schlüssel dalassen? Herr Söt kommt mit, zusammen würden wir mit Dahl schon fertig werden.«

»Um den Dahl sorge ich mich nicht.« Jetzt richtete Tostensen sich langsam auf.

»Wenn Sie uns den Schlüssel nicht anvertrauen und wenn Sie nicht vor der Zelle warten wollen, wie sollen wir dann je wieder herauskommen?«

Was Tostensen darüber dachte, stand ihm klar auf der Stirn geschrieben. Dann seufzte er, stand schwerfällig auf und folgte Storm und mir auf dem Weg, der vom Kavalierhaus zum Schloss führte.