9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

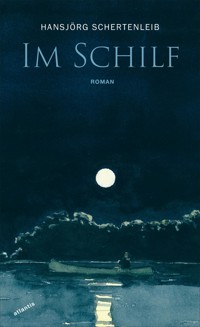

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Vom Loslassen und Leben lernen.«Die Welt.

Nachdem seine Frau gegangen ist, lebt ein Schriftsteller allein in seinem Haus in Irland. Da begegnet er Niamh, einer sechzigjährigen Irin, die ihn zum Chronisten ihres Lebens macht. Sie führt ihm die Wunder des alten, untergegangenen Irland vor Augen und erzählt ihm von ihrer verlorenen Liebe. Voller Poesie und mit großer Sprachkunst erzählt Hansjörg Schertenleib eine unerhörte Liebesgeschichte.

»Ein überraschend lebensbejahender Roman.«Berner Zeitung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Hansjörg Schertenleib

Das Regenorchester

Roman

Inhaltsübersicht

Zitat

Prolog

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Muckros

Sechs

Sieben

Muckros

Acht

Neun

Kilburn

Zehn

Elf

Zwölf

Oxford

Dreizehn

Vierzehn

London

Fünfzehn

Köln

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Epilog

Zitat

Danksagung

Informationen zum Buch

Über Hansjörg Schertenleib

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

You ain’t gonna miss your water

until your well runs dry

Bob Marley

PROLOG

Zwei Wochen und vier Tage nachdem mich meine Frau verlassen hatte, lernte ich Niamh kennen. Ich hatte mir angewöhnt, jeden Tag ein paar Kilometer zu laufen, um wenigstens für eine Weile zu vergessen, dass ich an einem Punkt angelangt war, an dem ich nicht mehr ein noch aus wusste. Manchmal musste ich stehen bleiben, weil mir von einer Sekunde zur nächsten die Brust eng wurde und ich wie ein alter Mann nach Luft schnappte. Nach ein paar Minuten war ich dann jeweils wieder so weit hergestellt, dass ich weiterlaufen konnte.

Niamh stand mitten auf der Straße und rauchte. Sie trug ein abgeschlossenes zitronengelbes Kleid, Gummisandalen, von denen die Farbe abging, und einen Strohhut. Die Einkaufstasche, die auf dem Asphalt vor ihr stand, platzte aus allen Nähten. Niamh nahm einen tiefen Zug aus ihrer filterlosen Zigarette und hob die Hand, als wolle sie einen Verkehrssünder stoppen. Auf den ersten Blick hielt ich sie für mindestens siebzig, aber wie ich bald erfahren sollte, war sie wenige Wochen zuvor vierundsechzig Jahre alt geworden.

Ich blieb vor Niamh stehen, keuchend, mit zusammengekniffenen Augen, weil der blitzende Kupfergong der Maisonne direkt hinter ihr über der Hügelschulter stand. Sie nahm einen weiteren Zug, drückte genießerisch die Augen zu, ließ den Rauch aus den Nasenlöchern strömen und schnippte die Kippe hinter uns auf die Straße.

– So you’re the Swiss who lost his wife, sagte sie.

Was gab es darauf zu sagen? Im Lederband ihres Strohhutes steckte eine zerzauste Vogelfeder. Ihr Kleid hatte ein Risschen unter der rechten Brust.

– Lost?

Meine Antwort sollte wie eine abschätzige Bemerkung klingen, die dies Thema ein für allemal abschloss, nicht wie eine Frage.

– She left ya, did she not?

Ich nickte. Hatte Niamh die Einkaufstasche etwa den ganzen Weg aus dem Städtchen bis hierher getragen, sechs Kilometer weit?

– You’re a happy man!

– What?

– She was the wrong one! Believe you me! She was the wrong one!

Ich bemerkte es nicht sofort, aber ich nickte schon wieder. Niamh roch seltsam, nicht schlecht, aber seltsam. War es ihr Deodorant, das mir in die Nase stieg, oder ihr Schweiß? Aus einem Muttermal an ihrem Kinn wuchs ein langes schwarzes Haar.

– Getting divorced sucks, sagte sie, I bet you’d rather be a widower!

Ihr Lachen klang, als zerdrücke jemand eine Bierdose. Das Haar, das aus ihrem Muttermal wuchs, war bestimmt vier Zentimeter lang.

– Love and marriage, sang sie mit erstaunlich tiefer Stimme, love and marriage go together like horse and carriage!

Ich hätte das Haar gern ausgerissen, mit einem Ruck. Jetzt bemerkte ich die grauen Splitter in ihren blauen Augen. Hatte ihr Gesicht darum diesen pfiffigen Ausdruck? Oder lag das an ihrem spöttischen Lächeln?

– My eyes are lovely, are they not?

Die Zehennägel ihres linken Fußes waren perlmuttfarben lackiert, die des rechten nicht. In dem Augenblick, in dem wir uns wortlos ansahen, ohne zu lächeln, wusste ich, ich hatte eine Freundin gefunden. Oder eher noch eine Komplizin.

– What would you call the color of my eyes? fragte Niamh unvermittelt.

Die Vorstellung, dass sie mit mir flirten könnte, wäre absurd gewesen; ihre Stimme war freundlich, aber sachlich. Die Frage nach der Farbe ihrer Augen war eine Testfrage. Sie wollte wissen, ob ich sah oder bloß guckte. Niamh prüfte meine Beobachtungsgabe.

– Kornblumenblau, sagte ich.

– That would be nice too, sagte sie und fuhr plötzlich auf Deutsch fort, aber meine Augen sind vom Blau eines Mohnkorns.

Ihr Deutsch war beinahe ohne Akzent. Der weiche Singsang der Irin machte die Sprache melodiöser, als sie ist.

– Warum sprechen Sie so gut Deutsch? fragte ich erstaunt.

– Weil ich dort gearbeitet habe.

– Wo?

– Köln.

– Köln gefällt mir.

– Mir auch.

– Mohnkörner sind übrigens schwarz, sagte ich, nicht blau.

– Horse-Shite! Bist du nicht Dichter?

– Schriftsteller, antwortete ich.

Sie sah mich prüfend an, lachte laut heraus und hob beide Hände in die Luft, als kapituliere sie.

– Trägst du mir die nach Hause? fragte sie und deutete auf die Einkaufstasche.

– Ich weiß doch gar nicht, wo Sie wohnen.

– But I do, sagte sie, don’t you worry, I do.

EINS

Ihr Haus lag in einer Talsenke am Ende einer Karrenspur, die erst durch eine hochstehende Wiese und danach durch ein Wäldchen führte, in dem die Rhododendren zu einer Wand zusammengewachsen waren, zu einem Paravent, der sich im Wind bewegte und dessen ineinanderverschlungenen kakaobraunen Äste vertraulich knarzten, wenn sie sich aneinander rieben.

Neben dem Eingang wuchs eine Topfpflanze in die Höhe, deren Blattpaddel die Sonne teilweise zurückhielten und ein tanzendes Schatten- und Lichtgitter auf das rot gestrichene Türblatt warfen, ein Raster, das im selben Augenblick verschwand, in dem sie die Tür öffnete. Sie schob mich durch die Diele in eine Küche, deren Fenster auf einen Garten hinausging, der sich zu einem Bach absenkte. Ich stellte die Einkaufstasche auf den Tisch, wobei ich mir Mühe gab, mich nicht allzu neugierig umzusehen.

– Thanks a bunch, sagte Niamh und fing an, die Einkäufe in die Schränke einzuräumen.

Nach einer Weile nahm sie den Strohhut ab, und ich sah, dass ihr Haar kurz und nicht sehr dicht war, leicht und fein wie Flachs oder Flaum. Der Flaum hatte die Farbe von Taubenfedern, und ich wollte ihn – der Wunsch erschreckte mich – anfassen.

Die Küche war leer und sauber, es war die Küche einer Frau, die entweder nie kochte oder aber sehr ordentlich war. Auf der hölzernen Arbeitsfläche lagen eine Zitrone und ein gespitzter Bleistift, auf dem Fenstersims Steine in verschiedenen Grau- und Schwarztönen.

Niamh öffnete den Schrank über dem Belfast Sink, und ich bemerkte die Medikamentenpackungen, die ein ganzes Regal füllten. Da sie die Tür sofort wieder zuschlug, konnte ich nicht erkennen, wofür sie waren. Der Geruch, der in der Luft lag, fiel mir erst nach einer Weile auf, er war so angenehm, dass ich ihn angenommen hatte, ohne darüber nachzudenken: In Niamhs Cottage duftete es nach Anis und Zimt. Natürlich nahm ich damals an, sie habe einen Kuchen gebacken, aber ich sollte bald feststellen, dass es bei Niamh immer nach Anis und Zimt roch. Nicht einmal sie selbst wusste, woran das lag. Wie es wohl in meinem Haus riecht, frage ich mich seither? Wir sind ja nicht nur blind dafür, wie wir auf andere wirken, da wir uns nicht wirklich von außen sehen können, wir sind auch taub dafür, wie wir riechen, taub für den Geruch unseres Körpers wie für den Geruch unserer Wohnungen oder Häuser. Nur wenn ich nach einer langen Reise nach Hause komme, kriege ich eine Ahnung, wie es bei mir riecht, wie ich rieche, eine Ahnung, die sich aber nach wenigen Augenblicken verflüchtigt.

– So a poet you are, are you not, sagte sie, zündete sich eine Zigarette an und inhalierte mit geschlossenen Augen.

Ich verzichtete darauf, sie noch einmal zu korrigieren, weil sie genau darauf wartete, und nickte bloß.

– Dann interessierst du dich für Geschichten?

– Natürlich.

– Auch für Liebesgeschichten?

Ich brauchte nicht zu antworten. Sie sah mich an und lächelte wie eine Frau, die grade eben die Männer durchschaut hat.

– Wenn du morgen vorbeikommst, erzähle ich dir eine Liebesgeschichte. Dann mache ich dir auch eine Tasse Tee.

– Ich trinke keinen Tee.

– Na ja, bei mir schon, sagte sie und schob mich aus der Küche in die Diele ihres Cottage.

– Ich heiße Niamh.

– Ich hei…

– Ich weiß, wie du heißt. Wie oft warst du eigentlich verheiratet?

– Einmal natürlich!

Die Entrüstung und Schärfe in meiner Stimme erstaunten mich selber. Niamh lächelte nachsichtig und öffnete die Haustür. Ich trat aus dem Zwielicht der Diele ins helle Rechteck, das die Nachmittagssonne auf den Kies ihres Hausplatzes warf.

– Kannst du ein Geheimnis hüten?

– Kommt auf das Geheimnis an.

– Ja oder nein?

– Ja!

– Geduld wirst du auch brauchen. See you tomorrow, sagte Niamh, schob mich aus ihrem Haus und warf die Tür ins Schloss.

Schwalben saßen auf der Stromleitung, als warteten sie darauf, gezählt zu werden. Ein Geräusch genügte, mein Fingerschnippen, und die Versammlung stob hoch und löste sich geschwind auf, um sich an einer anderen Stelle wieder zusammenzufinden, Vogel um Vogel, eine aufgebracht fiepende Reihe, die aus sicherer Distanz überwachte, wie ich mich weiter und weiter von Niamhs Cottage entfernte, ohne mich einmal umzusehen.

Und dann wählte ich eine falsche Verzweigung und ging auf einem Feldweg, der nach kurzer Strecke einfach aufhörte und zu verschilftem Weideland wurde. Eine Kuh schob schnaubend ihren Schädel nach mir, mit erschreckend teilnahmslosen Augen, die gleichwohl mehr Wissen ausdrückten, als mir lieb war. Aus ihrem weichen Maul hingen Speichelfäden, ihr Fell fühlte sich rauer an als erwartet. Das Tier ließ sich meine Berührung nicht nur gefallen, die Augen hatte es nun geschlossen, es drückte seinen Kopf regelrecht in meine Hand und bewegte ihn auf und nieder. Über uns standen Fliegenschwärme, es stank nach Kuhdung.

Vor dem Schlaf – oder vielmehr der Schlaflosigkeit – hatte ich mich lange nicht mehr gefürchtet, nicht vor der Nacht. Und warum hatte mir niemand beigebracht, dass die Trauer der Furcht gleicht? Als Junge hatte ich Angst gehabt, nachts, im Kinderzimmer, diesem Verlies, durch dessen Vorhänge und Holzläden kein Licht fiel, kein Schimmer, nichts. ›Du bist nicht der Einzige, der wächst‹, flüsterte das Grauen dann in mein Ohr, ›ich wachse auch. Und wenn du groß bist, werde ich noch größer sein als du, viel größer.‹ Geschieht das Schlimmste im Schlaf, hatte ich mich damals gefragt, oder tagsüber, wenn du wach bist, unter deinesgleichen? Das fiel mir nun wieder ein, im Schlafzimmer unter dem Dach, das Knirschen und Klagen der losen Regenrinne im Ohr, wenn ich es nicht schaffte, in den gnädigen, weil hoffentlich traumlosen Schlaf zu entkommen. ›Dann werde ich noch größer sein als du, viel größer.‹

Ich lag auf der Matratze, die ich aus dem Gästezimmer ins Schlafzimmer hochgeschleppt hatte, Stufe um Stufe. Die gemeinsame Matratze hatte ich im Garten mit Hilfe von Benzin verbrannt, das Ehebett mit seinem hohen Kopf- und Fußende aus ziseliertem Eisen mit einem Vorschlaghammer zerschlagen, eine Arbeit, die Stunden gedauert, einen Schweißfilm auf meinen Körper getrieben und mich glücklich gemacht hatte wie lange nichts mehr. Glücklich und leicht, eine Feder war ich gewesen, zumindest für ein paar Tage. Ballast, abgeworfen, den Ballon noch einmal zum Steigen zu bringen. Und sie, nahm ich mir vor, sie kommt in den tiefsten Keller, den ich habe. Hundert Männer können ein Lager machen. Für ein Haus braucht es eine Frau! Schwachsinn! Unsere Bettdecke hätte ich auch fast ins Feuer geworfen, den schweren Federberg, unter dem wir lagen wie zwei, die den Untergang ihres zerschlagenen Bootes überlebt hatten und von einer Welle in diese Hügel nahe der Küste gespült worden waren. Zwei Schiffbrüchige, die es an Land schafften. In den ersten Jahren entzog die Tatsache, dass wir ausgewandert waren, jedem Streit den Boden. Streiten kostete zu viel Kraft, das Leben in der Fremde brauchte unsere ganze Aufmerksamkeit und verbündete uns: Wir verbrachten Nächte unter unserem Federberg, über die Schweiz zu lästern, die wir endgültig hinter uns gelassen glaubten. Kein gutes Haar ließen wir an unserer alten Heimat, versicherten uns, das Richtige getan zu haben, indem wir uns von unserer Vergangenheit abgrenzten. Man vergisst so viel, welch ein Segen. Ich hatte die Decke also nicht ins Feuer geworfen. Dabei sollte von nun an ein Koffer, nein, eine Tasche mein Hausstand sein. Du reist am weitesten, wenn du nichts mehr hast, das dir abgenommen werden kann. Ein Bett brauchst du auch nicht mehr, nie mehr, ein Ruhelager reicht, redete ich mir mit dem jämmerlichen Pathos des Verlassenen ein, ein Tier bist du jetzt, ein Tier, das sich nicht darum kümmern muss, was vorgeht zwischen den Menschen, weil du es sowieso nicht verstehst. Schon wuchsen mir Öhrchen, spitz, behaart und lederhart, auf dem Rücken spürte ich Pelz. Ihr versteht mich ja auch nicht, dachte ich trotzig, reckte die tütenförmige Schnauze, die in jede Ritze reicht, vor allem in die hinterste, und zeigte Krallen, perlmuttfarben, messerscharf.

ZWEI

Am anderen Nachmittag hing der Nebel so dicht in der Talsenke, dass ich Niamhs Haus erst sah, als ich buchstäblich davorstand. Der Regen, der schon seit vielen Stunden ohne das kleinste Rauschen niederging, war kaum zu erkennen, dafür aber deutlich zu spüren. Zusammen mit dem Nebel dämpfte er jedes Geräusch so weit ab, als liege Schnee. Umso lauter war das Schurren der Blattpaddel, die neben meinem Kopf über die Wand rieben.

Ich war früh aufgestanden und gleich in den Laufsachen aus dem Haus, um mir gar nicht erst die Gelegenheit zu geben, darüber nachzudenken, ob ich Lust hatte, durch den Niesel zu traben, nach Luft zu schnappen und mit brennenden Oberschenkeln an mein Alter erinnert zu werden. Den Rest des Vormittags hatte ich damit vertrödelt, in meinem Schreibzimmer zu sitzen, auf den Bildschirm des Laptops zu starren, eine Partie Spider Solitaire nach der anderen zu spielen und immer wieder neue LPs aufzulegen. LPs, die alle eine Geschichte hatten und mich auf falsche Gedanken brachten. Ich hatte Bleistifte auf dem Tisch hin und her gerollt und eine Truhe mit alten Manuskripten und vor allem Fotos ausgeräumt. Ich fand nicht ein Bild von uns gemeinsam, hatte sie alle mitgenommen oder weggeworfen. Dann war mir ein Schwarz-Weiß-Foto in die Hände gefallen, an das ich keine Erinnerung hatte: Meine Mutter – was war sie doch für eine schöne Frau – hielt meine linke Hand, mein Vater, unbeschwert lachend, die rechte. An meinen Winterschuhen waren Kufen festgeschraubt, sogenannte , wahrscheinlich schnitt ich darum ein skeptisches Gesicht. Dass wir auf dem gefrorenen Zürichsee standen, wusste ich nur, weil es auf der Rückseite der Aufnahme stand, gemeinsam mit dem Datum ›Januar 1963‹ und meinem Alter: Ich war ein Knirps, als wir das Wunder vollbrachten und übers Wasser liefen. Krachend gingen Risse durchs Eis, daran erinnerte ich mich plötzlich genauso wie an den Schneepuder, den der Wind übers Eis blies, und an den Gedanken, der mich damals in Panik versetzte: Der kalte, schwarze Block, der unter dem Eis liegt, ist Wasser, nichts als Wasser! Das Schilf am Uferstreifen war erstarrt, die Rispen, zu Glas geworden im strengen Frost, brachen unter den Schritten unserer kleinen Familie. Auf dem Heimweg hatte mir mein Vater erzählt, wie die Welt zu ihren Seen gekommen war: Vor langer Zeit, als es noch nichts gab, nicht einmal Seen, fasste sich ein Junge in meinem Alter ein Herz und schleuderte mit aller Kraft einen Stein in den Himmel, um ihn in tausendundzwei Scherben zu zersplittern. Diese Scherben fielen auf die Erde nieder und blieben zwischen Tälern, Bergen und Hügeln liegen. Seither spiegelten sie das, was sie früher einmal selbst gewesen waren: Himmel …

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!