Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Mit einer visionären Verknüpfung von Naturtheologie, Anthropozän-Reflexion und Philosophie des Lebendigen eröffnet das Werk neue Perspektiven auf die Frage, wie der Mensch in Beziehung zu seiner Umwelt, zu anderen Lebewesen und zu Gott steht. Anthropozentrismus und dominierende verengte Konzepte von Subjektivität werden kritisch beleuchtet. Der Autor fordert eine Dezentrierung hin zu nicht-menschlichen Lebewesen und stellt gängige öko-philosophische Ansätze infrage. Anschließend thematisiert er die Vorstellung von "reiner Natur" und verbindet klassische Dogmatik mit kritischer Theorie, um die Erlösungsbedürftigkeit auch der nichtmenschlichen Natur zu erweisen. Schließlich werden die Beziehungen zwischen Mensch, Tier und Gott neu gedacht: Der Autor entwickelt eine "materialistische Pneumatologie", in der die Materie als Träger göttlicher Präsenz und Tiere als Subjekte anerkannt werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Seufzen der Kreaturen Der Erlösungskomplex 2

GREGOR TAXACHER

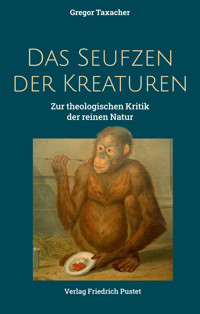

DAS SEUFZEN DER KREATUREN

Zur theologischen Kritik der reinen Natur

VERLAG FRIEDRICH PUSTET REGENSBURG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Verlag Friedrich Pustet, Regensburg

Gutenbergstraße 8, 93051 Regensburg

Tel. +49 (0)941 / 920220, [email protected]

ISBN 978-3-7917-3612-9

Umschlaggestaltung: www.martinveicht.de

Umschlagbild: Tethart Ph. Ch. Haag, Orang-Utan, Erdbeeren fressend (akg-images)

Satz: FotoSatz Pfeifer, Germering

Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg

Printed in Germany 2025

Diese Publikation ist auch als eBook erhältlich:

eISBN 978-3-7917-7601-9 (pdf)

eISBN 978-3-7917-6284-5 (ePub)

Unser gesamtes Programm finden Sie unter

www.verlag-pustet.de

„Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt“

(Karl Marx, Zur Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie)

„Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.“

(Paulus, Brief an die Römer 8,22)

Für Thomas W., ohne dessen Geleit in die Naturwissenschaften dieser Text nicht möglich geworden wäre

VORBEMERKUNG

Der erste Satz in Marie Luise Kaschnitz' grandiosen Miniaturen „Orte“ lautet: „Hier steht, was mir eingefallen ist in den letzten Jahren“.1 Der erste Satz dieses Essays könnte genauso lauten. Da es sich jedoch nicht um Dichtung, sondern nur um ein geisteswissenschaftliches Buch handelt, sollte es vielleicht genauer heißen: Hier steht, was ich mir überlegt habe in den letzten Jahren.

Seit dem Beginn der gemeinsamen Arbeit mit Simone Horstmann und Thomas Ruster an einer Theologie der Tiere2 im Jahr 2016 hat sich mein Denken bewegt von einer apokalyptischen Theologie der Geschichte3 zu einer postanthropozentrischen Theologie der Geschöpfe – ob eher als Korrektur oder als Erweiterung mögen die Leser:innen entscheiden. Der gemeinsame Nenner beider Fragestellungen ist für mich der einer Ortsbestimmung zwischen Fall oder besser: Bruch und Erlösung. Denn eine Theologie, die sich in Schöpfungstheologie erschöpfen würde, hätte den biblischen Protest gegen den Status quo des Seins vergessen.

Orte also. Doch wie sind diese Orte neu zu bestimmen angesichts der notwendigen Überwindung einer Anthropozentrik, welche nicht nur das „westliche“, nicht nur das christliche, sondern auch schon das biblische Denken beherrscht? Die Einsicht in die Situation des Anthropozäns ist der letzte Weckruf für eine Revision dieser Ortsbestimmung.4 Die Topografie der Theologie ist dadurch grundlegend verändert, alte Karten Makulatur. Von meiner Neuorientierung in unübersichtlichem Gelände handeln die folgenden Seiten. Sie setzen an bei einer Basiskoordinate der traditionellen theologischen – wie auch philosophischen – Landkarte: der Natur. Am Horizont erscheint die zweite Koordinate, welche der Landkarte ihre Längen- und Breitengrade gab: die der Erlösung.

Was mir dazu eingefallen ist in den letzten Jahren, versuche ich hier zu formulieren. Es sind meine Formulierungen, aber sie wären unmöglich ohne die Gespräche, die Gedanken-Übertragungen mit den schon Genannten und allen im Netzwerk „Transcending Species ...“.5 Im Kreis der systematischen Theolog:innen in Dortmund durfte ich das Projekt in zwei Stadien vorstellen; ich danke allen Beteiligten für die hilfreiche Diskussion. Simone Horstmann hat zudem das Manuskript gelesen und mit vielen verbessernden Anmerkungen versehen. Dies und die vielen Gespräche mit ihr haben es stark geprägt. Julian Kadur danke ich für die Mitwirkung am Literaturverzeichnis und an der Korrektur der „Druckfahnen“. Rudolf Zwank vom Verlag Pustet danke ich für das eingehende Lektorat, das den Text an vielen Stellen verständlicher gemacht hat.

1 Kaschnitz: Orte, 7.

2 Horstmann/Ruster/Taxacher: Alles was atmet.

3 Taxacher: Vernunft; ders., Apokalypse; ders., Bruchlinien.

4 Dazu: Taxacher: „Er war mit den Tieren“.

5https://ts-tr.eu/

INHALTSVERZEICHNIS

I. VOM ENDE DER ANTHROPOZENTRIK IM ANTHROPOZÄN

1. ANTHROPOZENTRIK, DIE SICH SELBST AUFHEBT

2. ANTHROPOZENTRIK, ETHISCH AUFGEBROCHEN

3. ANTHROPO-DEZENTRIERUNG UND KRITIK DER NATUR

II. DER KRITISCHE STATUS DER NATUR

1. WAS HEISST KRITIK DER REINEN NATUR?

2. ANTHROPOZENTRIK ALS BESTIMMUNG DER NATURA LAPSA

3. ERLÖSUNGSBEDÜRFTIGE NICHTMENSCHLICHE NATUR

III. ERLÖSUNG ALS DEZENTRIERUNG

HINFÜHRUNG: DAS FELD DER TRANSZENDENZ

1. DIE TRANSZENDENZ DER ANDEREN

2. DIE TRANSZENDENZ DES ANDEREN

3. DIE NATUR GOTTES

LITERATURVERZEICHNIS

I. VOM ENDE DER ANTHROPOZENTRIK IM ANTHROPOZÄN

1. ANTHROPOZENTRIK, DIE SICH SELBST AUFHEBT

Die französische Philosophin Corine Pelluchon beschreibt unter der geradezu geschichtsphilosophischen Überschrift „Die Belange der Tiere und der Sinne der Geschichte“ ihre Erwartung, dass die „Tierfrage ... im Zentrum der sozialen und politischen Erfordernisse des 21. Jahrhunderts stehen werde“, weil sich im Umgang mit den Tieren eine „Gesellschaft aussagt, deren ökonomisches Entwicklungsmodell erschöpft ist“.1 Die Tierfrage schreibt sich also ein in eine Emanzipationsgeschichte, die im 19. Jahrhundert dem Kampf gegen die Sklaverei und im 20. Jahrhundert der Befreiung der Frauen galt.2 Diese Kämpfe gegen unterdrückende Gewalt gehören zusammen mit denen der gewaltsamen Ausbeutung nichtmenschlicher Spezies. Die Zukunft gehört dem „Zeitalter der Lebewesen“.3

Es kommt mir hier nicht darauf an, dass man diese angedeutete große Erzählung moderner Emanzipation als allzu idealistisch und idealisierend kritisieren könnte. Mir geht es vielmehr um die Ungleichzeitigkeit zwischen einer säkularen Diagnose der Tier- als Epochenfrage und deren weitgehendem Fehlen in der Theologie wie auch praktisch in den Kirchen. Hier wird im Gegenteil mit großer Selbstverständlichkeit mitunter immer noch die Anthropozentrik verteidigt, als wäre sie Garant, Eck- und Schlussstein christlicher Heilsökonomie. Da genügt manchem der Hinweis, dass Gott nach christlichem Glauben ja Mensch und nicht Tier geworden sei.4 Der göttliche Heilswille wird „als Schöpfung der Welt für den Menschen“ interpretiert, der stelle deshalb „ihre Krone dar“.5

Ganz so traditionell wie behauptet, ist diese Denkweise jedoch nicht: In der traditionellen Moraltheologie wurde die eigenmächtige Selbsterklärung des Menschen zum Maß aller Dinge geradezu als Paradigma der Ursünde, der „Hybris“, interpretiert.6 Dies wurzelt in vormoderner Anthropologie: Der Mensch wird antik eher von unten her bestimmt, biblisch als der aus Lehm geformte Erdling Adam, römisch als der mit dem Humus verbundene humanus. Die Sterblichkeit und Vulnerabilität des Menschen im Gegensatz zum ewig Göttlichen bestimmt eher die Wahrnehmung als seine Unterscheidung von den Tieren.7 Und Theologie hatte in diesem Rahmen am Rande der Tautologie theo-zentrisch zu denken.8

Aber auch dieser Eindruck vereinfacht. Auch die vor-moderne Theologie konturierte die Heilsökonomie anthropozentrisch. Vielleicht waren die Engel – etwa in Anselm von Canterburys Erlösungstheorie – noch am ehesten Konkurrenten dieser Anthropozentrik, insofern es menschliche Funktion wurde, die durch Luzifers Fall in deren Chöre gerissenen Lücken wieder zu füllen. Die Tiere und andere Geschöpfe stellten jedenfalls keine Konkurrenz, ja nicht einmal eine wirklich ernst genommene Teilnehmerschaft an dieser Heilsökonomie dar. Den Scholastikern in ihrer umfassenden theo-onto-logischen Systematik konnte diese Anthropozentrik als theologisch objektiv, als Anthropozentrik des Blickes Gottes erscheinen. Die anthropologische Wende – wie sie sich katholischerseits mit dem Namen Karl Rahner verbindet, aber keineswegs nur von ihm abhängig vollzogen wurde – ist eine „transzendentale“: Sie macht ernst mit der Einsicht, dass auch Theo-Logie (selbst im Umgang mit „Offenbarung“) nur aus menschlicher Perspektive zu gewinnen ist. So stellt sich ihre Anthropozentrik als eine Erschließungsperspektive dar, als ein theologisches Sich-Zurücknehmen auf den menschlichen Blick, und wird damit ihrerseits nahezu tautologisch: Theologie von Menschen ist menschliche Theologie.

Indem sie dies aber nicht mehr als die Perspektive Gottes auf die gesamte Wirklichkeit auszugeben vermag, muss sie sich auch von einer objektiven, ontologischen Anthropozentrik der Schöpfung verabschieden. So wird inzwischen, wenn es um das Verhältnis des Menschen zur nichtmenschlichen, insbesondere belebten Welt geht, anscheinend als ein neuer Minimalkonsens eine perspektivische, epistemische gegenüber einer metaphysischen Anthropozentrik9 bejaht. „Methodisch-formale oder epistemische Anthropozentrik ... ist unvermeidlich, weil der erkennende und handelnde Mensch unhintergehbar im Zentrum all seiner (theoretischen) Weltkonstruktion und (praktischen) Weltgestaltung steht. ... Diese Anthropozentrik bedeutet nicht, dass wir ... material alles auf den Menschen hin relativieren müssen.“10

In diesem Sinne scheint Anthropozentrik geradezu selbstverständlich, weil eben für das Verstehen unerlässlich, im Verstehensvorgang schon mitgegeben. So ist selbst in den Augen eines Tierrechtsphilosophen wie Bernd Ladwig „ein epistemologischer Anthropozentrismus unvermeidbar“11, und so habe auch ich für „eine perspektivische Anthropozentrik“ und gegen „die theologische Anthropozentrik als Weltanschauung“ plädiert.12 Auf der abstrakten Ebene, auf welcher hier formuliert wird, stimmt dies auch – doch bedeutet das Einnehmen dieser abstrakten Ebene selbst ein Problem.

Auch perspektivische Anthropozentrik ist nicht unschuldig13

Perspektivische Anthropozentrik versteht Erkennen als einen Vorgang, der eine Zentralperspektive einführt, als das Verhältnis des Betrachtenden zu allem Betrachteten. Darin geht auch die abstrakte Ebene auf, nämlich in der Ordnung der Wirklichkeit in Allgemeinbegriffen, die dem Betrachter oder der Betrachterin gegenüber sind. Jaques Derrida hat dies am dem „Mensch“ gegenübergestellten Globalbegriff „Tier“ deutlich gemacht: Obwohl Mensch sich biologisch als Tierart weiß, setzt er sich perspektivisch ab von einer Allgemeinheit, die alles von der Mücke bis zum Elefanten und „Menschenaffen“ umfasst, nur eben nicht den Betrachtenden. Perspektivischer Anthropozentrismus erscheint also – „vom Rand einer anthropo-zentrischen Subjektivität her“ betrachtet – als ein „Bruch ... zwischen dem, was sich Mensch nennt, und dem, was er Tier nennt“.14 Anthropozentrik ist also ein Vorgang im Aufgehen einer Selbstentdeckung und eröffnet damit gleichzeitig eine Geschichte dieses Selbst mit allem anderen, die ein spezifisches Gefälle hat. Julie Schlosser hat dies in einem frühen Essay zu Tierrechten bemerkt, indem sie die perspektivische Anthropozentrik in Beziehung setzt zur Versklavung der Tiere: „‚Bewusstseinserweiterung ist gleich Menschwerdung‘, sagt man in Indien. Keinem anderen Wesen ist solches Erleben geschenkt“, aber eben dieses Erleben zieht – so die Überschrift – die Tiere „in den Machtbereich des Menschen“.15

Der US-amerikanische Geograf und Historiker Jason W. Moore hat das Gefälle dieser Geschichte verfolgt, indem er europäische Geistes- und Ökonomie-Geschichte zusammenliest. Mit dem cartesianischen Dualismus von res cogitans und res extensa als Formulierung der Zentralperspektive eines Subjekts auf alles, was „draußen“ ist (einschließlich seiner eigenen körperlichen Äußerlichkeit), beginnt eine Geschichte der „brutalen Abstraktionen“.16 Die umfassendste Abstraktion, welche dieser Dualismus aus sich heraussetzt, ist nicht einmal die der Tiere, sondern die der Natur als globaler Gegenbegriff zu Kultur und Gesellschaft. Für Moore beginnt damit im 16. Jahrhundert mit ihrer „symbolischen Kodierung“ zugleich „eine dreiste Fetischisierung von Natur“17: Sie wird zu dem verdinglichten Außen, welches man besitzen, beherrschen, manipulieren muss. So sei „die Binarität NATUR/GESELLSCHAFT für die immense Gewalt, Ungleichheit und Unterdrückung der modernen Welt auf direkte Weise verantwortlich“.18

Moore rekurriert mit dem 16. Jahrhundert genau auf jene Epoche, in der in der Kunst die Zentralperspektive herrschend wird. Philippe Descola wiederum hat die Bedeutung der Zentralperspektive für die Entstehung jener Formation des Verhältnisses des Menschen zum Nichtmenschlichen herausgearbeitet, welches er „Naturalismus“ nennt: Die Selbstentdeckung des betrachtenden Subjekts führt zum Absprechen jeder Subjektivität, Beseeltheit, Innerlichkeit in der außermenschlichen Welt.19

Entsubjektivierung nichtmenschlichen Lebens

Diese Diagnose der keineswegs unschuldigen perspektivischen Anthropozentrik lässt sich sehr gut bei zwei Autoren nachvollziehen, welche immer noch als frühe Helden eines ökologischen Denkens gefeiert werden: Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau. Emerson zeigt sich gleich zu Beginn seines berühmten Essays über „Natur“ als Cartesianer: „Philosophisch gesehen, besteht das Universum als Natur und Seele. Deshalb muss, genau genommen, alles, was von uns verschieden ist und was die Philosophie als NICHT-ICH bezeichnet, d. h. beides, Natur und Kunst, alle anderen Menschen und mein eigener Körper, unter dem Begriff NATUR zusammengefasst werden.“20 Wohl von Fichte beeinflusst, radikalisiert Emerson hier den Dualismus, indem er konsequent auch die Kultur und die Mitmenschen, insofern sie als Äußeres in der Zentralperspektive des Subjekts erfasst werden, der Natur zuschlägt. Diese erkenntnistheoretische Perspektivität kippt aber sogleich in die Entsubjektivierung nichtmenschlichen Lebens um: „Die Instinkte der Ameise sind als Ameiseninstinkte betrachtet völlig unwichtig.“21 Und verallgemeinert führt dies genau zu der von Moore beobachteten Fetischisierung der Natur insgesamt: Ihr gegenüber geht es um „Willensübung“ und „Machtentfaltung“: „Die Natur ist durchgehend vermittelnd. Sie ist geschaffen, um zu dienen. ... Sie bietet dem Menschen alle ihre Königreiche als Rohmaterial an, das er zu etwas Nützlichem umgestalten kann.“22 Emerson formuliert hier die Voraussetzung eben jenes Aneignungsprojektes, welches die US-amerikanische Zivilisation zu seiner Zeit gerade machtvoll in Angriff nahm. Dass er später zum Öko-Propheten avancieren konnte, liegt daran, dass er dieses Projekt gleichzeitig als eines der Entfremdung durchschaut: „Wir sind im gleichen Maße Fremde in der Natur, wie wir Gott entfremdet sind.“23 Und er weiß um die Folgen: „Würde die jetzige Zerrüttung Hunderte von Jahren fortdauern, die Welt würde wahnsinnig und rasend.“24 Er sieht das Problem, nicht jedoch, dass sein eigener Ausgangspunkt in der Entdeckung von „Natur“ Teil, ja Ursprung dieses Problems ist.

Dies zeigt sich auch bei seinem Schüler, dem Zivilisationskritiker Thoreau. Der will seine „Stimme erheben für die Natur, für die absolute Freiheit und Wildheit, im Gegensatz zur zivilisatorisch eingehegten Freiheit und Kultur“.25 Deshalb tritt er auch konkret für die Erhaltung von Naturräumen, also für die in den USA dann tatsächlich „erfundenen“ Schutzgebiete ein.26 Gleichzeitig preist er aber das US-amerikanische Projekt als „ein heroisches Zeitalter“.27 „Der Westen ... ist nur eine andere Bezeichnung für Wildheit, für das Wilde“, aber eben darin ist er bestimmt, zu verschwinden: „Ich glaube, der Farmer verdrängt den Indianer eben deswegen, weil er die Wiesen erlöst und sie eben dadurch stärker und in mancherlei Hinsicht natürlicher macht.“28 Der Öko-Prophet von „Walden“ stimmt hier also ein in das Lied von der „manifest destiny“: Der Zivilisationsprozess samt Vertreibung der Ureinwohner wird als einer von Erlösung verstanden. Thoreaus Stimme für die Wildnis verheißt ihr also Verwirklichung der Natur durch deren Unterwerfung, durch imperiale Aneignung. Warum sieht er den inneren Widerspruch nicht – und mit ihm auch ein Großteil seiner Rezipienten nicht? M. E. deshalb, weil er schon in die Ausgangsformulierung vom „Gegensatz“ zwischen Wildnis und Zivilisation eingeschrieben ist.

Abstrakter Naturbegriff

Dass dieser Gegensatz eine Konstruktion ist, weiß geistes- und kulturgeschichtliche Forschung natürlich schon länger. Ruth und Dieter Groh datieren deren Ausbildung ein wenig später als Moore und Descola, nämlich in Barock und Frühaufklärung. In dieser Epoche seien christliche Motive neu formatiert worden, um sie in das entstehende naturwissenschaftliche Weltbild integrieren zu können. Der so entstehende anthropozentrische Optimismus der Weltgestaltung ist also aus antiken und christlichen Quellen gespeist, selbst aber doch etwas genuin Neues. Christlich war „die Objektivierung oder Entgöttlichung der Natur“ durch den Schöpfungsglauben, doch daraus wird nun „die Vorstellung einer vom Schöpfer in der Ordnung von Mittel und Zweck eingerichteten Weltmaschine“ als Grundlage für den neuen Zusammenklang von „Anthropozentrik“ und „Fortschrittsoptimismus“.29 Erst in dieser Zeit wird die Genesis im Sinne einer universellen „‚stewardship‘ des Menschen ... als von Gott eingesetzter Verwalter der Schöpfung“ ausgelegt.30 Durch diese neue „Physikotheologie“ wurde aus einer theologischen Anthropozentrik im Sinne der Erwählungsperspektive Gottes ein menschliches Projekt: „das christliche Weltbild und vor allem der Schöpfungsglaube glitten mit Hilfe dieses Paradigmas fast unbemerkt in die Moderne hinein.“31

Merkwürdigerweise lässt diese Dekonstruktion des modernen Naturverhältnisses den Begriff der Natur gerade dadurch, dass er als Konstrukt durchschaut wird, unversehrt. Grohs plädieren für „die Unvermeidbarkeit eines epistemischen Anthropozentrismus“ eben deswegen, weil unsere „Vorstellungen von dem, was Natur ist, ... unsere eigenen Vorstellungen“ sind.32 Natürlich sei der „egoistische, naturzerstörerische Anthropozentrismus abzulehnen“33, aber dies gelinge eben nicht im Namen einer zum Subjekt erklärten Natur, führe dies doch nur „zu einer gesteigerten Anthropomorphisierung der Natur und damit auch zu einer – undurchschauten – gesteigerten Anthropozentrik der Naturauffassung“.34

Auf diese Kritik eines öko-philosophischen Physiozentrismus (inzwischen meist Biozentrismus genannt) wird in ihrer Berechtigung noch zurückzukommen sein.35 Zunächst einmal aber gilt es zu kritisieren, wie hier der perspektivische Anthropozentrismus verteidigt wird durch den Hinweis auf den Konstruktcharakter des Begriffs Natur, der doch seinerseits durch die anthropologische Perspektivität erst entsteht. Der perspektivische Anthropozentrismus reproduziert so immer neu einen abstrakten Begriff von Natur, um angesichts dessen seine Unhintergehbarkeit oder Unüberschreitbarkeit zu demonstrieren. Diese abstrakte Natur liefert natürlich keinen Maßstab, anhand dessen die Anthropozentrik konkret aufzubrechen und zu kritisieren wäre. Undurchschaut bleibt, dass mit diesem Begriff der Natur auch die unhintergehbare Subjektperspektive eine Konstruktion darstellt, die ihren Absolutismus verliert, sobald man das Abstraktum Natur aufschnürt, das sie erst hervorgebracht hat.

Konkrete Perspektivität hebt Anthropozentrik konkret auf

Es gilt also, den Grundsatz einer perspektivischen Anthropozentrik zu kritisieren, es sei „Intersubjektivität von Mensch und Natur ... nun einmal nur um den Preis einer Subjektivierung der Natur und einer Naturalisierung des Menschen zu haben“.36 Intersubjektivität von Mensch und Natur gibt es deshalb nicht, weil es „die Natur“ nicht gibt. Sie ist kein Subjekt, aber sie steckt voller Subjekte. Intersubjektivität ereignet sich nicht mit, sondern in der Natur, wenn man sie denn als Namen jenes Ortes beibehalten möchte, an dem wir anderen Subjekten begegnen. Zusammengenommen: Es gibt kein Subjekt Natur, weil es auch gar kein konkretes Objekt Natur gibt.

Deshalb ist die Thematisierung der Tiere jenseits eines abstrakten Mensch-Tier-Verhältnisses entscheidend, um auch den perspektivischen Anthropozentrismus aufzubrechen. „Vor“ (geschichtlich wie phänomenologisch) der Natur als Abstraktum sind es die Tiere, anhand derer Menschen ihre Besonderheit aufgeht und mit ihr „der abgrundtiefe Abstand ..., der alle Kreaturen voneinander trennt“37. In dieser konkreten Begegnung taucht „im Reich der gesamten Natur das Tier als das große Andere auf“, und erst in dieser Erfahrung entstand wohl ursprünglich die Erfahrung von Natur, weil diese Anderen „auf andere Weise auf der Erde lebten ... natürlicher“.38 So aber geht dem Menschen seine Subjektivität gerade nicht als einsame, einzige, absolute auf, sondern als die angesichts anderer, andersartiger, fremder Subjektivität. Dieser Aufgang von fremder Subjektivität angesichts der Tiere hat kulturgeschichtlich deren Vergöttlichung in zahlreichen religiösen Mythologien und Ikonografien hervorgebracht, oder er hat Tiere „animistisch“ als Menschen in anderen Körpern vorstellen lassen, was noch bis in die Fabeln funktioniert. Die Abstraktion einer reinen Natur setzt dagegen einen Prozess voraus, in welchem Tiere versachlicht werden: „systematisch wurde das Tier erst seiner göttlichen, dann auch seiner menschlichen Qualitäten beraubt“, ein „Verdrängungsprozess im Sinne einer Hierarchisierung“,39 der Tiere systematisch nicht mehr uns gegenüber, sondern unter uns verortet.

Kritik der Subjektivität als Anfang

Die hier in die Kritik des perspektivischen Anthropozentrismus eingelesene Kritik der modernen Konzeption von Subjektivität geht – noch bevor sie die Wendung zu den Tieren nimmt – zurück auf geistesgeschichtliche Untersuchungen von Charles Taylor und phänomenologische von Emmanuel Lévinas.

Charles Taylor. Die moderne Konzeption des autonomen Selbst ist laut Taylor, so selbstverständlich plausibel sie uns erscheinen mag, das Ergebnis einer radikalen Abstraktion. Die Erkenntnistheorie der Aufklärung, die auch hinter dem modernen Wissenschaftsideal steckt, benötigt „das ‚punktförmige‘ oder ‚neutrale‘ Selbst“, das sozusagen nur aus „Selbstbewusstsein“ besteht40, das nichts anderes ist als Träger der autonomen Vernunft, ihr Organ. „Das eigentliche Selbst ist ‚ausdehnungslos‘; es ist nirgends außer in diesem Vermögen, Dinge als Objekte zu fixieren.“41

Das mag als methodische Konstruktion zur Durchführung reiner wissenschaftlicher Operationen günstig sein, aber das wirkliche Ich, der wirkliche Mensch, ist so wenig mit einem autonomen Selbstbewusstsein identisch wie die von ihm erfahrene Wirklichkeit identisch ist mit dem, was ihm die exakte Wissenschaft als Wirklichkeit vorstellt. „Personen sind keine neutralen, punktförmigen Gegenstände; sie existieren nur in einem bestimmten Raum voller Fragen ... Diese Fragen und Belange berühren das Wesen des Guten, an dem ich mich orientiere, und die Art meines Verhältnisses zu diesem Guten.“42

Diese Kritik trifft zunächst die Abstraktion des objektiven Vernunft-Ichs. Aber auch das autonome Subjekt des Wollens und Fühlens, das moderne Individuum, erweist sich als eine Abstraktion aus den Zusammenhängen, in denen es sich stets schon vorfindet und eigentlich auch erst findet. „Eine Vorrangstellung der neutralen Auffassung der Dinge gibt es ebensowenig wie eine Vorrangstellung des individuellen Ichgefühls gegenüber dem Gesellschaftlichen. Unsere Uridentität ist die eines neuen Mitspielers, der in ein altes Spiel eingeführt wird.“43 Es gibt also keine Autonomie, die sich nicht erst an einer bestehenden Heteronomie herausbilden würde. Die modernen Plausibilitätsstrukturen vermitteln uns die Illusion, als sei die Wirklichkeit einerseits durch eine von allen Wertungen absehende Wissenschaft, andererseits durch ein von allen es übersteigenden Werten unabhängiges Selbst erschließbar. Doch diese Plausibilität ist selbst das Ergebnis einer Abstraktionsleistung: „In Wirklichkeit ist die Erfahrung durch eine leistungsfähige Theorie zurechtgestutzt worden, die den Primat des Individuellen, des Neutralen und des Innerpsychischen als Ort der Gewissheit fordert.“44

Emmanuel Lévinas. Deutlich radikaler als Taylor hat Emmanuel Lévinas das autonome Subjekt einer philosophischen Kritik unterzogen. Lévinas kritisiert die Fundierung aller Wirklichkeit im Subjekt und der Vernunft seines Bewusstseins als einen „transzendentalen Imperialismus“ oder als einen „imperialistischen Traum“.45 Das ist durchaus nicht nur philosophisch-theoretisch gemeint. Lévinas ist als europäischer Jude selbst Überlebender der Schoah, und er analysiert mit den Wurzeln der Neuzeit auch jene tieferen Ursachen, die es möglich machten, dass ausgerechnet im Zeitalter der Humanität, des emanzipierten Humanismus, eine Systematik der Entmenschlichung möglich wurde, die ohne Beispiel ist. Er sieht ein Bewusstsein des „heroischen Akts“ hinter den „faschistischen und nichtfaschistischen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts“, ein Bewusstsein, in dem „Freiheit gedacht wird als Wille zur Macht“ und das schließlich endet bei einer totalitären Autonomie, „bei der sich die All-macht der Menschen als korrelativ zu der Gewissheit gezeigt hat, dass man mit dem Menschen alles machen kann“.46

Gegen diese Tendenz im neuzeitlichen Denken geht Lévinas zurück zu einer Analyse der Subjektivität, die deren bewusstseins-philosophische Version, ähnlich wie Taylor, als eine künstliche Isolation erweist. Denn das Ich beginnt in Wirklichkeit gar nicht bei und mit sich selbst, sondern mit dem Anderen: Das Ich entsteht leiblich aus anderem Leib, und es beginnt seine eigene Innerlichkeit vor jeder bewussten eigenen Erinnerung. Das Ich hebt buchstäblich im Anderen zu leben an. Lévinas verweist damit auf die „Mutterschaft“47, aber er meint dies durchaus nicht nur zeitlich-biografisch. Diese Struktur bleibt dem Ich nämlich erhalten. „Nähe ist die heimliche Geburt des Subjekts“48 – und das ständig. Wir denken und sprechen – sowie wir dies lernen, dann aber immer wieder – im Antworten auf die Ansprache der Anderen. Unser Denken beginnt als Fragen, gerichtet an den in der Nähe, als Empfangen. Während Descartes alle Gewissheit in die Formel „Ich denke, also bin ich“ gießt, hält Lévinas dies für eine künstliche Abstraktion. Eigentlich müsste es heißen: „Du sprichst zu mir – deshalb bin ich.“

Lévinas formuliert jedoch noch stärker: „Sich nicht entziehen können – das ist das Ich.“49 Darin steckt schon die Einsicht, dass diese das Ich erst konstituierende Kommunikation niemals neutral ist, keine von Frage und Information. Das Besondere dieser Beziehung besteht ja darin, dass sich der Andere selbst als beanspruchendes, „autonomes“ Ich mir gegenüber darstellt, dass er als solches beachtet, erkannt und anerkannt werden will. Ich entdecke den Anspruch, „autonomes“ Ich zu sein, daran, dass der Andere, sozusagen vor mir, diesen Anspruch erhebt. Darauf antworte ich, gebe meine Wider-Worte – wiederum biografisch gefasst: von der Trotz-Phase an. „Das Subjekt ist Apologie ..., Rechtfertigungsrede vor dem Anderen; dieser ist das erste Intellegible“50, und nicht etwa ein einsames Subjekt, dass sich in solcher einsamer Intellegibilität nämlich gar nicht als solches finden könnte.

Das scheinbar unteilbare, wie Taylor sagte, „punktuelle“ Subjekt erscheint damit im Gegenteil „als Knotenpunkt einer ... dia-chronen Verstrickung zwischen dem Selben und dem Anderen“, als eine inter-subjektive Geschichte, denn das Ich kommt immer schon von Inter-Subjektivität her, ist „auf eine Verstrickung bezogen, in der vom Anderen her, der dem Selbst gebietet, der Knoten der Subjektivität geknüpft wird“.51 Lévinas verknüpft deshalb auch den alten Begriff der Seele als des Reservats meines Innenlebens mit dieser Intersubjektivität. Provozierend paradox formuliert er: „Die Seele ist der Andere in mir.“52

Die Dekonstruktion des modernen Subjekt-Verständnisses betrifft also nicht nur den abstrakten Begriff des Bewusstseins, nicht nur eine Erkenntnistheorie, nach der die Wirklichkeit im „transzendentalen Ich“ synthetisiert wird (wie bei Kant). Diese Dekonstruktion betrifft auch unser eher praktisches Bewusstsein unabhängiger, eben „autonomer“ Individualität. Wir erleben uns darin als Ausgangspunkt unserer selbst, wir beginnen sozusagen mit unseren eigenen Aktivitäten. Dagegen begreift Lévinas „Beseeltheit als Ausgesetztheit auf den Anderen hin, Passivität des Für-den-Anderen in der Verwundbarkeit, die zurückgeht bis zur Mutterschaft“.53 Wenn ich aktiv mit mir beginne, komme ich schon von dieser Passivität her – und auch dies ist kein neutral-struktureller Vorgang, so wenig wie die Beziehung zur Mutter die neutrale Beziehung eines autonomen Ich zu seiner Erzeugerin ist, wie Psychotherapeuten wissen. Der Andere ist auch insofern gewissermaßen schon vor mir selbst in meiner Seele, weil er mich mit Fragen und Ansprüchen herausfordert, weil er mich auf meine Verantwortung für ihn stößt. Es gibt kein Antworten ohne Verantwortung. Es gibt kein Ich, ohne dass es nicht schon überfallen wäre durch den Anspruch des Anderen, der es auch stört und verstört. Subjektivität und „Entfremdung“ bedingen einander. „Der Nächste betrifft mich vor jeder Übernahme, vor jeder bejahten oder abgelehnten Verpflichtung. Ich bin an ihn gebunden – an ihn, der gleichwohl der Erstbeste ist, ohne Personenbeschreibung, nicht zum Ganzen passend.“54 Der Andere ist völlige Kontingenz, er ist nicht von mir abzuleiten, keine Projektion des Subjekts und nicht in es zu integrieren als Ergänzung oder als „bessere Hälfte“.

Aber genau in dieser mir aufgenötigten Beziehung wird mein Ich wirklich zum Ich: Denn erst im Angesprochensein, im Beanspruchtsein vom Anderen bin ich unverwechselbar gemeint, nicht nur ein Exemplar bewusster Wesen. „Ich bin genötigt bevor ich beginne“ klingt für unsere Ohren negativ, aber es begründet auch: „Ich bin einer und unersetzbar – Einer als unersetzbar in der Verantwortung.“55

Lévinas postanthropozentrisch. Taylor und Lévinas entwickeln ihre Analyse von Subjektivität als vorgängiger Inter-Subjektivität (die dieses „Inter“ selbst schon als „intra-subjektiv“ erscheinen lässt) rein anthropologisch, ohne Blick auf nichtmenschliches Leben. Jacques Derrida hat dies in Bezug auf Lévinas ausdrücklich kritisiert.56 Er wundert sich, dass Lévinas' Pathos des Anderen und der Fremdheit mit ihrem ethischen Anspruch auf das Ich ihn nicht über das Menschliche hinausgeführt hat, und findet den Grund dafür darin, dass Lévinas immer noch im Bann von Kants Erklärung der menschlichen Würde aus seinem Alleinstellungsmerkmal als moralischem Wesen verbleibt. Er zeigt dies an Lvvinas' autobiografischer Reflexion über den Hund Bobby, der in einem deutschen Gefangenenlager lebte. Bobby ist hier der einzige, welcher den Gefangenen „menschlich“ begegnet, weshalb Lévinas ihn als „letzten Kantianer in Nazideutschland“ bezeichnet.57 Genau in dieser Bezeichnung findet Derrida aber auch die Begrenzung dieser Reflexion einer Tierbegegnung, weil „das Hauptverdienst, das diesem kantianischen Hund zuerkannt wird, darin besteht, uns, uns selbst, als Menschen und moralische Personen anzuerkennen.“58

Auch wenn Derrida dies aufschreibt, um „alle begeisterten Leser zu ernüchtern, die davon träumen, die Lévinas'sche Ethik mit den Tieren zu versöhnen“59, bin ich tatsächlich der Meinung, dass sich Lévinas' Phänomenologie des Anderen nicht nur auf nichtmenschliche Tiere beziehen ließe, sondern dies ausgehend von einer Analyse der jeder Ich-Konstitution vorangehenden Fremdheitsbegegnung auch müsste. Der Nachweis dieser These wird sich, auch ohne ausdrücklichen Bezug auf Lévinas, durch dieses Buch ziehen.60

Objektivierungsanspruch der Wissenschaft

Die perspektivische Anthropozentrik macht eine transzendental-logische Feststellung. Doch diese wird von innen her aufgelöst durch die phänomen-logische Beschreibung ihres Zustandekommens. Ebenso setzt diese Anthropozentrik den Begriff der Natur sich gegenüber und suggeriert so die Unhintergehbarkeit dieser Dualität als eines Gespanns. „Was den Gedanken einer Entscheidung für oder gegen den Anthropozentrismus sehr plausibel macht, ist der Umstand, dass es ein Zentrum gibt, oder vielmehr zwei, Mensch und Natur, zwischen denen angeblich zu wählen ist. Noch bizarrer: dass dieser Kreis so genau definierte Ränder hat, dass alles Übrige draußen bleibt.“61 Doch in Wahrheit ist das Jenseits der Ränder, das Draußen, schon drinnen bzw. „vor“ diesem Kreis. Er wird von innen her aufgelöst durch die Phänomenologie dessen, was uns in, an oder aus „Natur“ eigentlich begegnet.

So ist es der Vor-Gang der Perspektivität selbst, welcher einen Zentrismus nicht zulässt. „Jede Wahrnehmung ist perspektivisch. Wie aber könnte ich eine Perspektive im Wahrnehmungsakt erkennen, wenn ich meiner Perspektive nicht irgendwie entginge? Aber auf welche Art? Sicher doch so, dass ich meine Perspektive in Beziehung setze mit anderen möglichen Perspektiven, die die meinige als Ausgangspunkt Null verneinen.“62 Diese möglichen anderen Perspektiven sind sicher nicht die „der Natur“, da diese erst in unserer menschlichen Perspektive als solche entsteht. Es sind vielmehr Subjekte, die uns aus der Natur entgegentreten.

Doch die Schwierigkeit, dies konkret zu zeigen, resultiert aus dem Verfahren moderner Erkenntnishaltung, zum Objekt zu machen, was es zu erkennen gilt. Deshalb steht die Entstehung des abstrakten Subjekts ja im Kontext der entstehenden Naturwissenschaften und ihrem Objektivierungsanspruch. Es ist deren „Projekt: Erkennen heißt, von außen erkennen.“63 Deshalb hat dieses Projekt die Tendenz, die phänomenologisch beschreibbare Erfahrung der Subjekt-Begegnung stets zu neutralisieren, als vor- oder un-wissenschaftlich durchzustreichen. „Wissenschaftliche Beobachtung ist auf die Dritte-Person-Perspektive festgelegt“, doch dies hat den merkwürdigen Verfremdungseffekt zur Konsequenz, dass Leben niemals als erlebt, aus der „Erste-Person-Perspektive“ beschrieben werden darf, welche doch die der lebenden Forscher:innen ist.64 Dem methodischen Atheismus der Naturwissenschaften als Ausschluss einer nichtempirischen Erklärung für empirische Phänomene entspricht in der Biologie eine methodische Subjektverbergung, die das Gemeinsame von Forschenden und Erforschten, das erlebte Leben, nicht thematisieren darf: „Es geht der Biologie als Wissenschaft gerade nicht darum, die Innenperspektive von Lebewesen zu erfassen oder die Erfassung des anderen Lebewesens als Mittel zur Selbsterkenntnis des Forschers zu verwenden.“65

Im Blick auf die Tiere als die primären anders-artigen Subjekte, die unsere Perspektive als Nullpunkt oder Zentralperspektive auf die Wirklichkeit bestreiten, geschieht diese Ausschließung durch den Vorwurf der Projektion oder den des Anthropomorphismus, der Vermenschlichung. Es ist deshalb für den Aufweis der konkreten Zerbrechlichkeit der perspektivischen Anthropozentrik unumgänglich, sich auf diese wissenschaftliche Diskussion um die Tier-Perspektive(n) einzulassen. Dabei muss man „auf die gesamte Macht der Wissenschaften bauen, aber ohne die Ideologie der ‚Natur‘, die mit ihr verknüpft war“66 oder noch ist.

Denken und Bewusstsein von Tieren

Etwas vereinfacht skizziert besteht der Einwand gegen eine echte Tier-Begegnung darin, dass Tiere selbst nicht denken könnten, also keine Subjekte mit eigener bewusster Perspektive sind und dass die angebliche Begegnung, welche unsere Perspektivität begrenzt oder gerade aufsprengt, stets nur unsere menschliche Projektion darstellt. Wir bleiben dann allein und die Tiere bleiben „Natur“. Die neueren Human-Animal Studies können im Sinne Latours als Versuch verstanden werden, Wissenschaft gegen dieses Paradigma von Wissenschaftlichkeit zu praktizieren.

Dabei setzen diese zunächst nicht beim Denken bzw. Bewusstsein an, sondern beim Handeln, und versuchen zu zeigen, dass Tieren eine eigene Agency, eine Handlungsfähigkeit und Intentionalität und somit eine praktische Subjektivität zukommt. Sie versuchen damit zu zeigen, dass der geläufige Begriff von Handlung und Intentionalität – etwa in Abgrenzung zu allem angeblich angeborenen und instinktiven Verhalten – den Ausschluss der nichtmenschlichen Tiere nicht beweist, sondern voraussetzt, also vielfach ein zirkulärer Diskurs vorliegt.67 Bio-Wissenschaften argumentieren eben auch nicht kontextlos, sondern nehmen teil an einer „Verdinglichung“ von Tieren als „eine soziale Praxis“68 – indem etwa „das, was als ‚das Tier‘ gedacht wird, auch durch die Art und Weise der Einbindung nichtmenschlicher Individuen in die menschliche Ökonomie hergestellt wird. Denn ähnlich der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die bestimmte a priori vorausgesetzte Eigenschaften oder Fähigkeiten von Frauen und Männern erst produziert bzw. verstärkt, trägt die Art der Einbindung von ‚Tieren‘ in die menschliche Ökonomie auch zur Verstärkung und damit vermeintlich zur Bestätigung der a priori vorausgesetzten Eigenschaften von ‚Tieren‘ ... bei.“69 Ein Symptom dessen ist etwa die in der Ethologie lange Zeit vorherrschende Forschung an gefangenen Tieren in Laborsituationen und die gleichzeitige Skepsis gegenüber Beobachtungen an „wilden“ Tieren, der nur anekdotische und nicht kontrollierbare Evidenz zugesprochen wurde.

Doch weil die perspektivische Anthropozentrik sich als erkenntnistheoretisches Axiom gibt, ist es notwendig, jenseits des Handlungsbegriffs bei der Frage von Wahrnehmung und Denken anzusetzen. Hier zeigt sich die tendenziell zirkuläre, um des Ausschlusses von nichtmenschlichen Tieren willen definierte Begrifflichkeit in der Analyse dessen, was Denken sei. Wenn nämlich Denken vorab bestimmt wird als „Denken wie Menschen“, tritt genau der beim Handlungsbegriff bemerkte zirkuläre Aus-Schluss der Tiere auf. Dies geschieht immer dann, wenn Denken gleichgesetzt wird mit propositionalen Gedanken, die wir (!) uns nicht anders denken können als sprachlich manifestiert. Dann ist der „Fluchtpunkt aller Argumentationsstränge ... stets die Sprache“, mit der Konsequenz, „dass Denken im Grunde ein soziales Merkmal ist und nur Kommunikationspartner Gedanken haben“70 (wobei auch in diesem kritischen Zitat Kommunikation mit ihrer menschen-sprachlichen Weise gleichgesetzt wird). Es wird also behauptet, „dass man zum Denken den Begriff von einem Gedanken haben muss und dass somit ... Sprache erforderlich ist“.71

Dagegen lässt sich jedoch argumentieren, dass Denken primär „nur“ eine Repräsentation von Wirklichkeit und deren Verarbeitung erfordert; doch der Symbolismus dieser Repräsentation muss nicht sprachlich sein.72 „Ein Lebewesen, das Dinge in seiner Umwelt auf bestimmte Weise repräsentiert und sich infolgedessen verhält, hat Gedanken.“73 Eine Denkweise ohne satzhafte Gedanken ist also nur uns schwer vorstellbar, aber sehr wohl denkbar, und deren „nicht-propositionaler Charakter kennzeichnet sie nicht als weniger wirkliche Formen des Bewusstseins.“74

Evolutionsbiologisch ist es nur naheliegend, dass nichtmenschliche und menschliche Tiere ihre Verarbeitungsweisen von Wirklichkeit weitgehend (also bis auf die differentiae specificae des homo sapiens) gemeinsam haben. Und verhaltensbiologisch sind vielfältige komplexe rationale Operationen als Voraussetzung tierlichen Verhaltens nachgewiesen. So verfügen sowohl Säugetiere als auch Vögel über jene Spiegelneuronen, mit denen sie „zwischen zufälligen Ereignissen einerseits und Aktionen eines intentional handelnden Subjekts andererseits unterscheiden.“75 Wer aber Subjekte als solche unterscheidet – „durch Empathie und Mitgefühl, also die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können“76 – ist selbst Subjekt mit einer eigenen perspektivischen „Zentrik“ auf die Welt, unabhängig davon, ob er oder sie über ein reflektiertes (etwa sprachliches) Konzept von Subjektivität und Welt verfügt.

Für Tiere hat die Welt Bedeutung, und diese Bedeutung muss, um ihr in komplexem, variablem Verhalten gerecht zu werden, auch objektiviert, also repräsentiert werden. Dies konstituiert eine mindestens einer Spezies gemeinsame Umwelt bzw. auch hier umgekehrt: Die gemeinsame Kommunikation über diese Umwelt produziert die Repräsentation. In diesem Sinne haben Tiere Geist, sofern „der Geist das repräsentationalistische Beziehungsgeflecht zwischen dem Lebewesen und seiner Vor- und Umwelt“ ist.77 Dies ist inzwischen auch ethologisch reich untersucht. Biologisch ist unabweisbar, „dass Denken ohne Sprache zumindest im Reich der Vögel und Säuger verbreitet ist.“78 „Offenbar ... ist Sprache, wie wir sie verwenden, nicht für die interne Repräsentation von Konzepten, Beziehungen und Handlungsabläufen erforderlich. Auch ohne Sprache können Gedanken repräsentiert werden und ist Denken möglich. Sprache hat kein Monopol darauf und möglicherweise ist sie gar nicht zu diesem Zweck entstanden“.79

Die Negierung tierlichen Denkens setzt m. E. – konsequent im Sinne der skizzierten erkenntnistheoretischen Abstraktion – die kantische transzendentale Apperzeption mit dem qualitativen Erleben und seiner denkerischen Verarbeitung gleich: Es muss das Denken selbst im Gedanken gedacht werden, um wirklich zu sein. Das ausdehnungslose Subjekt wird so quasi hypostasiert als das notwendige Dahinter, ohne das beobachtbares Denken als solches nicht anzuerkennen sei. Die dualistische Konstruktion beweist sich selbst. Ihr assistiert dabei eine „linguistic machine“, welche nur in der sprachlichen Konstruktion von Subjektivität Subjektsein zu erkennen vermag, “in the circular functioning of language and its impossibility of grasping what is absolutely foreign to it except through appropriation”.80

What is it like to be a bat?

Aber – um die berühmte Formulierung von Thomas Nagel81 aufzugreifen: Dass wir nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, bedeutet nicht, dass es keine innere Weise gibt, in der die Fledermaus ist und erlebt. Unser Nicht-Wissen um die Qualia fremder Lebewesen setzt diese dennoch voraus. „Natürlich setzt die Frage ‚Wie sehen Blüten für eine Biene aus?‘ voraus, dass etwas für eine Biene irgendwie aussieht – mit anderen Worten, dass Bienen nicht nur sehen, sondern visuelle Erlebnisse haben.“82 Natürlich bleiben Versuche, von den Qualia, den Wahrnehmungsweisen, anderer Spezies zu sprechen, sie sich gar auszumalen, stets anthropomorph, aber das gerade deshalb, weil die Beschreibung von Qualia nur „von innen“ her möglich ist, also Beteiligung voraussetzt und daher in einer neurophysiologischen Analyse nie vorkommt.83 Deshalb nimmt die Unwissenheit zu, je fremder die jeweiligen Tiere menschlicher Umwelterfahrung sind.84 Dennoch sind Umwelten keine hermetischen Parallelwelten, die sich niemals überschneiden – biologisch schon deshalb nicht, weil Spezies evolutiv und somit genetisch und physiologisch keine sauber isolierbaren Seinsweisen sind. Und so entspringt der Anthropomorphismus in der Annäherung an tierliche Welten unserer durchaus natürlichen „Empathie für die Umwelten der Tiere“, weshalb „Fiktion und Imagination kein Kollateralschaden der wissenschaftlichen Betrachtung, sondern im Gegenteil deren wesentlicher Bestandteil“ sind.85 Der Anthropomorphismusvorwurf gegen alle Versuche, Tiere in ihrer subjektiven Perspektive wahrzunehmen, erweist sich „als Totschlagargument im wahrsten Wortsinn“86, wenn er dazu dient, Tieren Subjektivität und damit ihrem Leben überhaupt Bedeutung abzusprechen.

Fremde Subjektivität ist für den, welcher ihr konkret begegnet, immer gleichzeitig uneinnehmbar und selbstevident. Auch Thomas Nagel wollte mit seiner negativen Überlegung den durch äußere Rekonstruktion nicht erreichbaren Charakter der Qualia, also den kategorialen Sprung von physikalischen oder bio-chemischen Beschreibungen eines Funktionszusammenhangs zum Innenleben gerade hervorheben. „Qualia sind die Wege der Natur, den Wahrnehmungen eines Organismus Prägnanz zu verleihen.“87 Und Denken ist die Weise, solche Qualia repräsentieren, erinnern, miteinander verknüpfen und kommunizieren zu können.

Reflexion der Fremdperspektivität

Dass wir dies wissen, es notwendig aus Beobachtungen schließen können, nennt Daisie Radner im eben zitierten Aufsatz „Heterophänomenologie“. In ihr liegt die Überschreitung der Spezies-Grenze der lévinasschen Phänomenologie. Denn für einen descartesschen Rationalismus benötigen wir auch für die Anerkennung eines anderen Menschen als denkenden Wesens einen Analogieschluss: „So wie sich dieses Gegenüber verhält, scheint es sich ähnlich als ein Ich zu erleben wie ich.“ Für Lévinas' Phänomenologie dagegen ist diese Anerkennung schon vorgängig Bedingung für die Entdeckung unserer eigenen Subjektivität. So können wir auch das Denken der Tiere nach Beobachtung und Experimenten analog postulieren – aber dies ist nachträglich zu der unmittelbaren Begegnung mit handelnden, reagierenden, offensichtlich als Subjekte uns herausfordernden Lebewesen.

Für die Kritik perspektivischer Anthropozentrik besteht nun die entscheidende Einsicht darin, dass es gerade die Besonderheit des Menschen auszumachen scheint, dass wir zur Reflexion dieser Fremdperspektivität fähig sind und dadurch unseren Zentrismus immer schon aufbrechen. Nicht der Zentrismus, sondern gerade das Maß, in dem wir ihn zu überschreiten in der Lage sind, dürfte tatsächlich – wenngleich gegenüber manchen Tieren nur graduell – eine Besonderheit unserer Spezies ausmachen. Man mag dies im Anschluss an Heidegger die besondere Welt-Habe des Menschen nennen88, solange man daraus nicht wie Heidegger eine absolute Schranke zum tierlichen konstruiert, indem man gerade unterdrückt, dass uns in unserer Welt ... Tiere begegnen.89

Diese jedem Analogieschluss vorausliegende Erfahrung beschreibt John R. Searle, wenn es um das Bewusstsein seines Hundes geht. „Warum bin ich z. B. so sicher, dass mein Hund, Ludwig Wittgenstein Searle, Bewusstsein hat? Nun, warum ist er sich so sicher, dass ich Bewusstsein habe? Ich glaube, dass ein Teil der richtigen Antwort sowohl für Ludwig als auch für mich lautet, dass jede andere Möglichkeit außer Frage steht. Beispielsweise kennen wir uns nun schon ziemlich lange, sodass eigentlich kein Zweifel möglich ist.“90 Solch eine Bemerkung würde reichlich unterkomplex wirken, würde nicht John Searle sie formulieren, um damit genau den Vorsprung unmittelbar aufgebrochener Perspektivität vor jeder nachträglichen Plausibilisierung tierlichen Bewusstseins zu markieren. Diese Plausibilisierung ist biologisch durch- aus möglich. Doch sie stellt eine nachträgliche objektivierende Rekonstruktion gegenüber der Tatsache dar, dass wir die „mentalen Repräsentationen des Hundes ..., Überzeugungen und Wünsche, die wir zu übersetzen versuchen“, schon voraussetzen.91 Gerade das enge Zusammenleben mit einem Tier schafft die von Searle ausgedrückte Gegenseitigkeit, die er sogar in der Formulierung eines „Wir“ festhält. Dies hebt Perspektivität nicht auf, sondern erweist diese selbst als eine relationale, welche die Perspektivität des Anderen nicht einnehmen, aber mitspüren kann: „Es erhellt unsere Wahrnehmung von uns selbst als denen, die im Spaziergang mit dem Hund erahnen, welche Welten dieses Tier erlebt, wie wir selbst in diesem erlebten Hund vorkommen.“92

Wenn sich die menschliche Perspektivität auf die Welt in der konkreten Tierbegegnung relativiert, hebt dies die Perspektivität jeder Wahrnehmung, jeden Zugangs zur Welt nicht auf. „Jede Erkenntnis ist vor allem vom eigenen individuellen Standpunkt abhängig und damit notwendig ‚perspektivisch‘“ – aber in der Erfahrung der Begegnung „wird doch die Absolutheit des menschlichen Blicks relativiert“.93 Diese Relativierung lässt die Anthropozentrik als Konstrukt erlebbar werden und überschreitet sie dadurch. Es entsteht „eine Kontaktzone“ einer „Überlappung menschlicher und tierlicher Perspektiven“94. In dieser Kontaktzone ereignet sich – wie unvollkommen, wie perspektivisch wiederum auch immer – „Einfühlung“, welche ihrem Wesen nach (nach der Phänomenologie von Maurice Merleau-Ponty) „nicht hierarchisch, sondern lateral“95 (also eine Beziehungs-Ebene konstituierend), und damit auch niemals „zentrisch“ ist.

Relationalität löst die Zentralperspektive auf

Faszinierenderweise fällt die Abwendung der bildenden Kunst von der in der frühen Neuzeit entstandenen Zentralperspektive zeitlich zusammen mit der Relativierung der modernen Subjektperspektive ausgerechnet durch die Naturwissenschaft, mit deren Entstehen sie einst korrespondierte.96 Ich denke hier nicht an die im vorigen Abschnitt angesprochene Evolutions- und Verhaltensbiologie, sondern an die Physik. Parallel zum Aufkommen von Abstraktion, Expressionismus oder Kubismus entdeckt Albert Einstein die Relativität der kantischen Anschauungsformen Raum und Zeit, die zwar für uns als Anschauungsformen nicht aufhebbar sind, also für unsere Wahrnehmung eine Zentralperspektive bleiben, deren Perspektivität von anderen Standorten oder Geschwindigkeiten aus sich jedoch exakt berechnen lässt. Und in der Quantenmechanik – jedenfalls in ihrer immer noch vorherrschenden, auf Werner Heisenberg und Niels Bohr zurückgehenden „Kopenhagener Deutung“ – gerät das beobachtende Subjekt selbst als Faktor in die physikalische Berechnung, verliert die Trennung von res cogitans und res extensa also wiederum in einer exakt berechenbaren Weise ihre Absolutheit.

Es ist also gewissermaßen die exakteste aller Naturwissenschaften, welche in ihrer mathematischen Sprache den einst „für sie“ geschaffenen Dualismus von Subjekt und Natur nicht mehr gebrauchen kann. Im Prozess der immer genaueren, deshalb immer mehr in den Mikrokosmos der subatomaren „Teilchen“ hineinzoomenden Objektivierung der Welt findet sich plötzlich der Beobachtende selbst als Faktor dieser Objektivierung wieder. Das sich punktförmig selbst reduzierende Subjekt wird selbst ins Spiel der ebenfalls nicht mehr raum-zeitlich vermessbaren Quantenverschränkungen hineingezogen. Die Frage, was „zuerst“ oder was die umgreifendere Perspektive sei: Sein oder Bewusstsein, wird sinnlos.

Diesen Schein des neuzeitlichen Wettlaufs zwischen Objektivismus und Konstruktivismus hat Bruno Latour in seiner Dekonstruktion von Modernität scharf auf den Punkt gebracht. Schon in Kants Vernunftkritik dient der Aufweis des Konstruktionscharakters der Wirklichkeit paradox dazu, die Objektivität empirischer – und nur empirischer! – Erkenntnis zu begründen. Die Ausscheidung des Restbegriffs „Ding an sich“ ist gewissermaßen die Opfergabe für diese Fest-Stellung der Empirie: „Wir haben keinerlei Vorstellung vom Anblick, den die Dinge außerhalb des Tribunals hätten“, vor dass die Vernunft sie zieht.97

Die daraus sich ergebende „anthropologische Situation“98 bezieht sich nun aber auch auf die Subjekte zurück: Sind sie nicht Konstrukt einer anderen nicht fassbaren Objektivität, des Sozialen, der Gesellschaft, Kultur, der Diskurse? Das moderne Ping-Pong-Spiel „der doppelten Sozial- und Natur-Konstruktion“99 produziert mit dem Ding und dem Subjekt „an sich“ zwei Transzendenzen der Erkenntnisprozesse, die ständig gegenseitig aufeinander verweisen: „Die Kantische Formulierung ist auch heute noch jedesmal sichtbar, wenn man dem menschlichen Geist das Vermögen unterstellt, einer amorphen, aber realen Materie willkürlich Formen aufzuzwingen“, auch wenn sich dies später auf „Gesellschaft, Episteme, mentale Strukturen, kulturelle Kategorien, Intersubjektivität, Sprache“ bezieht.100 Das Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden als Grenzwert gesetzten Polen kann keine Seite gewinnen, denn es verdeckt eigentlich nur, was hier „an sich“ gespielt wird: „Natur und Gesellschaft sind nicht zwei entgegengesetzte Transzendenzen, sondern ein und dieselbe, die aus der Arbeit der Vermittlung entspringt.“101 Mit anderen Worten: Das Spiel selbst ist die Wirklichkeit. Diese liegt nicht hinter einer Geheimtür, gegen die wir stets vergeblich anrennen, sondern bringt sich selbst ins Spiel, dem sich die Erkenntnis nicht als unbeteiligtes Gegenüber entziehen kann. Dies meint Latour mit den Akteurs-Netzwerken einer multiperspektivischen Wirklichkeit, die sich stets ereignet: „Die Kollektive, in denen wir leben, sind aktiver, produktiver, sozialisierter, als die langweiligen Dinge an sich es uns erwarten ließen.“102 Statt von Kollektiven würde ich lieber von Konstellationen oder Relationen sprechen:103 Die Wirklichkeit ist relational und Relationen sind damit nicht der Käfig, in dem wir gefangen sind, um niemals zur „eigentlichen“ Wirklichkeit durchzudringen.

Dass die Physik mit ihrer Dekonstruktion des „Teilchens“, der klötzchenhaften Materie als Paradigma der Wirklichkeit104 die modernen Grunddualismen von Geist und Materie, Bewusstsein und Sein, Relativität und Objektivität unterläuft, hat schon der Neukantianer Ernst Cassirer geahnt.105 Relationen, Eigenschaften, Informationen sind basaler als das „Etwas“, das zu bestimmen die Wissenschaft ausgezogen war; es löst sich gewissermaßen in sie hinein auf.106 Wie sich dies philosophisch nachdenken ließe, ist m. E. bis heute nicht wirklich ausgedacht. (Dazu spielen wir geisteswissenschaftlich immer noch zu sehr die Kämpfe des 19. Jahrhunderts in wechselnden Umbesetzungen nach.)

Wirklichkeit entsteht aus Relationen

Perspektivität bedeutet nicht die Grenze, sondern die Weise von Wirklichkeitserschließung. Wirklichkeit ersteht aus Relationen und ist kein Dahinter jenseits von ihnen. Relation ist allerdings noch nicht Perspektive, solange nicht Wahrnehmung ins Spiel tritt. Sobald dies geschieht, ist aber umgekehrt die Perspektivität nicht mehr „autonom“, sie wird verletzt in der Heteronomie der Begegnung bzw. der Betroffenheit. Deshalb ist es keine zufällige, „subjektive“ Auswahl, eine Kritik des Naturbegriffs bei der tierlichen Begegnung – menschlicher und nichtmenschlicher Tiere – anzusetzen. Denn hier kommt – um einen idealistischen, meist streng anthropozentrisch benutzten Ausdruck aufzugreifen – die Aufsprengung der Perspektivität sozusagen zu sich selbst. Sie wird empfunden, erlebt, bewusst.

Doch zwischen dem (wiederum idealistisch memoriert) „objektiven Geist“ physikalischer Relationalität und dem Augen-Blick der Begegnung liegt ein qualitativ besonderes Feld, das beide vermittelt: das des Lebens. Diesseits speziellerer biologischer Definitionen beginnt Leben dort, wo Informationen und Relationen Bedeutung erhalten. Information gibt es auch schon physikalisch (weshalb Physiker:innen darüber diskutieren, ob bzw. wie Informationen bei schwarzen Löchern vernichtet werden oder doch erhalten bleiben). Relationen sind die Konstituenten von Quantenzuständen. Aber Bedeutung für etwas erhalten Informationen und Relationen, wo sie von einem aktiv reaktionsfähigen Organismus ausgewertet, d. h. bewertet werden. Leben heißt, dass Informationen und Relationen nicht mehr einfach passieren, nicht mehr „neutral“ ablaufen, sondern für etwas – aus dessen Perspektive – zu- oder abträglich, also gut oder schlecht sind, weshalb sie gemessen, wahrgenommen, bewertet und in einer Reaktion beantwortet werden. Wo Leben ist, wird aus Information Kommunikation, Empfangen und Senden. So entstehen perspektivische Welten, Umwelten, wenn man so will: Naturen.

Dezentrierung und Universalität

Emanuele Coccia hat eine einseitige Hinwendung zu den nichtmenschlichen Tieren als „antispeziesistischen Animalismus“ kritisiert: Dieser habe nur „den menschlichen Narzissmus auf das Tierreich ausgedehnt“.107 Coccia sieht in diesem Mensch-Tier-Zentrismus die traditionelle Fixierung auf das Bewusstsein, die Engführung der abendländischen Vernunftauffassung auf Rationalität erhalten. Er übernimmt dafür die Bezeichnung „zerebraler Chauvinismus“ und möchte ihm „einen nicht-zerebralen Intelligenzbegriff“ entgegensetzen.108 Der Philosoph wird hier zum Anwalt einer Dezentrierung auch auf die Welt der Pflanzen hin. Mit Blick auf die Pflanzen spricht Coccia von einem Intellekt, der „mit der Materie völlig kongruent“ bleibt109, also in den bio-chemischen Vollzügen selbst wirkt und deshalb keiner subjektiven Bewusstheit bedarf: „Die Blüten-Vernunft führt nicht das Vielfache der Erfahrung auf ein einfaches Ich zurück, ... auf die Einheit eines Subjekts“110 – was in Umkehrung philosophisch bedeute, ein Vernehmen, eine lebendige Kommunikation mit der Wirklichkeit zu denken, welche nicht des Konzepts eines Selbst bedarf: „Die Vernunft ist eine Blüte“.111

Coccias Einspruch mahnt, dass der animal turn unseres gegenwärtigen Denkens ausgeweitet werden muss zu einer neuen Weise, das Lebendige und die Verbundenheit des Lebendigen zu denken – und noch darüber hinaus zu einer neuen Naturphilosophie.112 Theologisch sollte diese Mahnung offene Türen einrennen, bezieht sich doch eine Schöpfungstheologie, also das Sprechen von Kreatürlichkeit, auf alles, was wir gemeinhin „Natur“ nennen, auf den gesamten Kosmos.

Die De-Zentrierung113 unseres Perspektivismus drängt von innen her auf Universalität. Doch sie ebnet dadurch Unterschiede, Besonderheit, ja Individualität nicht ein. Warum es m. E. von entscheidender Bedeutung ist, bei der mensch-tierlichen Begegnung anzusetzen, möchte ich in den nächsten Abschnitten zeigen: Nur dieser Ansatz bewahrt die Dezentrierung vor schlechter Abstraktion. Nur auf einem konkreten Weg bleibt die Dezentrierung eine der Perspektivität – und wird nicht zu einer von, also ohne Perspektive, was schließlich heißen würde: ohne Bedeutung für uns. Relationalität im Bereich des Lebendigen ist niemals gleich-gültig. Deshalb ist es wichtig, in und mit der Verbundenheit zugleich die Unterschiede stark zu machen. Nur auf diesem Weg lässt sich der falsche Dualismus von Mensch und „Natur“ aufbrechen.

Systeme aus Kommunikation

Zur Kontextualisierung dieser Skizze möchte ich auf zwei Entwürfe verweisen, welche mich bei ihrer Erarbeitung besonders inspiriert haben.

Edgar Morin: Systemtheorie der Komplexität. Da ist zum einen die umfassende Systemtheorie der Komplexität, die der – hierzulande leider kaum rezipierte – französische Philosoph Edgar Morin schon seit den 1970er Jahren entwickelt hat. In seinem Grundlagenwerk zum Naturverstehen114 unterläuft (oder überwindet) er den abendländischen Dualismus von Subjekt und Natur, indem er sich gerade dem Versuch eines einzigen Anfangs der Philosophie verweigert, also der Suche nach dem einen archimedischen Punkt, von dem aus sich alles aufbauen ließe (neuzeitlich Descartes „Cogito“ und seine „idea clara et distincta“). Für Morin kann und muss man stets von zwei Enden her anfangen: der Physik, mit der alle Beobachtung der Wirklichkeit klar, weil messbar, objektivierbar wird – und dem Subjekt, dem Beobachter, der schon aus der physikalischen Beobachtung nicht herausgerechnet werden kann. Damit erscheint das Subjekt selbst niemals weltlos und die Natur stets selbst schon perspektivisch.

Das Subjekt ist für Morin niemals isolierbar als das reine Bewusstsein des Rationalismus und Idealismus, „welches in seinem Diskurs verschwindet“: Dieses „richtet sich tatsächlich im Kontrollturm ein“ und erzeugt gerade durch seine scheinbare Unsichtbarkeit einen „absoluten Autozentrismus ..., mit welchem das Subjekt, ganz auf Zehenspitzen verschwindend, sich als souveräne Objektivität identifiziert.“115 Das reale Subjekt dagegen ist zum einen immer (auch sich selbst) schon sozial vermittelt,116 zum anderen jedoch immer schon an-gesprochen aus der Welt, weil diese selbst eine relational-kommunikative Struktur hat, deren Teil wir ja sind.117

Gegenüber diesem stets zweifachen kommunikativen Ausgang von Erkenntnis kritisiert Morin das moderne Wissenschaftsverständnis als einen Reduktionismus der Macht. Er setzt dabei bezeichnenderweise bei der Objektivierung, d. h. Versachlichung von Tieren in der Forschungspraxis an. „Die Objekte, mit denen experimentiert wird, werden gewaltsam in die Kategorien des Experimentators integriert. Lebewesen, Fliegen, Meerschweinchen, Ratten, Hunde, Schimpansen werden furchtbaren Qualen ausgesetzt und sterben in unausdrückbaren Leiden (die in der Beobachtung völlig vernachlässigt und in der Theorie verborgen werden).“118 Dies weitet Morin aus zu einer Kritik des Anthropozentrismus insgesamt, der niemals eine isolierbare Perspektivität der Theorie darstellt: „Wissenschaft und Technik ... sind anthropozentrisch, weil sie die Herrschaft des Menschen über das Universum zulassen. Die Wissenschaft ist sich des praxischen, metaphysischen, anthropozentrischen Charakters ihrer Vision von der physikalischen Sphäre in keiner Weise gewahr. Doktor Jekyll weiß nicht, dass er Mr. Hyde ist.“119

Perspektivität und Relationalität. Der Begriff des Systems ist bei Morin weit davon entfernt, einen Zauberschlüssel für die Wirklichkeit zu liefern. Er ist aber geeignet, die gegenseitige Verschachtelung von Subjekt und Welt, abstrakter und gleichzeitig genauer: von Perspektivität (subjektiv) und Relationalität (objektiv) zu beschreiben. „Das beobachtete System und konsequenterweise die organisierte Physis, deren Teil es ist, und das Beobachter-System und konsequenterweise die anthropo-soziale Organisation, deren Teil es ist, treten auf kritische Weise in eine Wechselbeziehung ein: Der Beobachter ist auch ein Teil der Definition des beobachteten Systems, und das beobachtete System ist auch ein Teil des Intellekts und der Kultur des Beobachter-Systems.“120 Morin nennt diese „Schleife“ von Subjekt in anthropo-sozialem System und Objekt in physikalischem System das „epistemologische Schlüsselproblem“: „dass sich der Beobachter dabei beobachtet, wie er Systeme beobachtet“. Das Problem bedeutet aber positiv, dass „die Organisation der Physis und die mentale Organisation einander nicht absolute Fremde“ sind121 – ein an Hegels Entsprechung von Sein und Vernunft erinnernder Optimismus. Allerdings grenzt Morin sich hier gleich ausdrücklich ab: „Es geht hier nicht um die Frage, einen Hegelschen Plan betreffend ... die Welt der Systeme mit dem System der Ideen zu beherrschen“, vielmehr um eine „Artikulation ... zwischen der Organisation der Erkenntnis und der Erkenntnis der Organisation.“

Relationales, autopoietisches System statt dinghafter Materie: das ist Morins ontologische Konsequenz aus relativistischer und Quanten-Physik bzw. einer ihr gerecht werdenden Wissenschaftstheorie. Morins Antwort auf die Frage nach der „Natur der Natur“ ist kein „Was“ nach dem Motto „Alles ist x“, sondern ein „Wie“. Die Formel für dieses „wie alles ist“ lautet: Komplexität. Denn: „Vereinfachung verdinglicht.“ „Die klassische Wissenschaft war auf die reduktionistische und imperialistische Einsheit gegründet“122. Natürlich lässt sich der Begriff des Seins als Leerformel für alles, was ist, fassen: Insofern ist die Natur „Einsheit“. Aber Komplexität ist „im Herzen der Einsheit als Relativität, Relationalität, Diversität, Alterität, Duplizität, Mehrdeutigkeit ...“123

Übergang vom Physischen ins Biologische. Es würde sich lohnen, an anderer Stelle weiter zu verfolgen, wie Morin dies konkret durchexerziert am physikalischen Spiel von physikalischer Ordnung bzw. Organisation und Chaos (Entropie) und der Geschichtlichkeit schon des unbelebten Kosmos. Entscheidend ist für mich an dieser Stelle, dass Morin einerseits „monistisch“ die Physik als Vor-Geschichte des Lebendigen – die auch weiter durch dieses hindurchläuft –, andererseits Leben als etwas qualitativ Neues denken kann. Leben ist gegenüber dem Physischen extrem unwahrscheinlich; im Grunde ist Leben geradezu definierbar als die Organisation von Natur, welche ihre eigene Unwahrscheinlichkeit gegenüber und in der physischen Umgebung relativ stabil macht – also auf dieser Ebene wiederum ein Phänomen von Ordnung trotz und in Unordnung. „Die lebendige Organisation ... ist in ihrem Ursprung außerordentlich unwahrscheinlich ... im zerquetschenden und immer siegreichen Druck der physico-chemischen Wahrscheinlichkeit hat die lebendige Organisation ihre eigenen Wahrscheinlichkeiten für das Überleben entwickelt“.124

Morin fasst diesen Übergang vom Physischen ins Biologische interessanterweise unter den Titel „Geburt der Information“. Dies entspricht dem, was ich das Auftauchen von Bedeutung nenne: Information verarbeitet von einer Organisation, die sie etwas angeht und die darauf nicht-mechanisch reagiert: „in einer Welle des Alarms, bis ein Molekül, das auf spezifische Weise auf eine Abweichung oder auf einen Mangel, die so oder so beschaffen sind, reagiert, eine Katalyse auslöst“.125

Die Genetik (RNA/DNA) „grammatisiert“ dies, macht es archivierbar und erneuerbar. „Die Information emergiert zur selben Zeit wie ein generativer Komplex und eine kommunikative Organisation.“126 Hier entsteht nun das, was anderweitig Bio-Semiotik genannt wird, eine erste Sphäre des Symbolischen: Zwischen der Chemie des genetischen Codes und seiner Bedeutung bzw. phänomenalen Umsetzung besteht nicht „mehr Ähnlichkeit als zwischen dem Wort ‚Katze‘ und dem Katzesein“, die Übersetzung ist also „eine Angelegenheit eines Zeichensystems ... auf nicht imaginäre, sondern praxische Weise“.127 Es kann also keine bio-chemische Kausalität die Funktionalität der Genetik erklären, es sei denn, sie erweitert sich zu einer Kausalität durch Information.

Leben ist darüber hinaus nicht reduzierbar auf seine genetischen Informationen: „Das Leben zu kennen heißt nicht nur, das Alphabet des genetischen Codes zu kennen: Es heißt, die organisatorischen und emergenten Qualitäten der Lebewesen zu kennen. Literatur ist nicht nur Grammatik und Syntax; sie ist Montaigne und Dostojewski.“128 Worum es beim bzw. dem Leben geht, lässt sich also keineswegs in der Metapher vom „egoistischen Gen“ (Richard Dawking, den Morin nicht zitiert) erfassen, auch nicht in der einfachen Alternative von Spezies und Individuum. Denn die „multiplikative Reproduktion“ steht „im Dienst der ... individuellen Organismen“ und umgekehrt, beides soll man „nicht als Alternative betrachten“:129 „Wir können zwei große Finalitäten erkennen ...: die Finalität der metabolischen Aktivitäten, die sich auf das Leben konzentrieren; die Finalität der reproduktiven Aktivitäten, die auf das nochmalige Durchleben der Spezies fixiert sind. Aber wir können nicht bestimmen, welche die andere kommandiert. ... Auf der einen Seite polarisiert sich das Leben auf das Glück des Individuums, auf der anderen Seite auf die reproduktive Arbeit der Gesellschaft und Spezies“.130 „Was letztlich die Finalität des Lebens am besten ausdrückt, das ist die Tautologie: leben um zu leben.“131 Dies erinnert an das berühmte Motto von Albert Schweitzer: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“

Entscheidend festzuhalten scheint mir der Physik und Biologie philosophisch verbindende Nicht-Reduktionismus, in dem Natur von Anfang an nicht als ein isolierbares Etwas gedacht werden kann. Mit einem anderen Naturphilosophen ausgedrückt: „Nicht erst der Mensch, der Geist, das Bewusstsein, die Subjektivität sind in gewisser Hinsicht unbestimmt und unbestimmbar. Auch das Gehirn, das Materielle und Neuronale sind einer weitreichenden Reduktion und einer reduktiven Erklärung unzugänglich.“132 Dies positioniert denn auch das Subjekt nicht der Natur gegenüber, sondern in eine Teilnehmerperspektive mitten hinein, indem „wir als Wahrnehmende, Fühlende und Handelnde immer in dieser Welt stehen. Unsere Perspektive zum Leben ist die einer innerweltlichen Teilnahme und nicht die einer außerweltlichen Beobachtung einer vermeintlich unabhängigen, äußern Natur.“133

Günther Witzany: Philosophie der Biologie. Die zweite Kontextualisierung lässt sich hier unmittelbar anschließen: Der Biologe und Philosoph Günther Witzany hat eine Philosophie der Biologie entworfen, die sich nicht ausdrücklich auf Morin bezieht, mit dessen Denken aber bestens verbunden werden kann.134 Witzany versteht Leben als selbstorganisierende Praxis, welche sich sprach-, kommunikations- und handlungstheoretisch deuten lässt:135 Leben konstituiert sich in regelbasiertem, symbolisch codiertem Austausch von Information und ist darin immer schon Intra- (im Organismus) und Interaktion (zwischen Organismen). Witzany verfolgt dies detailliert von den Prozessen innerhalb einer Zelle über die Interaktion von Zellen in Organismen bis hin zu der Interaktion zwischen Individuen und Spezies. So wie Morin der Wettlauf von Komplexität und Chaos (Entropie), interessiert Witzany dabei vor allem die Fähigkeit der Reaktion auf Störungen, der Reparatur und Neuerung. Witzany will also darauf hinaus, dass schon im Blick auf die Anwendung (das Auslesen, Sich Verändern und Korrigieren) des genetischen Systems die Grundkomponenten sprachlichen Handelns vorgebildet sind: Endliche Zeichenreihen und endliche grammatische Regeln ermöglichen potenziell unendliche Variationen, wobei das konkrete Verständnis, die Interpretation der Sprache, nicht starr festliegt, sondern abhängig ist vom Kontext, korrigierbar bei Irritation.136

Witzany will damit keineswegs bio-chemische Prozesse mystifizieren; er ersetzt nicht die biologischen Funktionszusammenhänge, er deutet sie jedoch, indem er die Merkmale von Kommunikation und Interaktion strukturell auf allen Ebenen des Lebens wiederfindet – wobei sie sich im Zuge der Evolution in qualitativ neuen Formen herausbilden.137 Inwieweit Witzanys Sprachtheorie insbesondere der Genetik der biologischen Forschung im Einzelnen gerecht wird, vermag ich nicht zu beurteilen. Er ist jedoch bei Weitem nicht der Einzige, welcher bei voller Akzeptanz der post-darwinschen Evolutionsforschung deren rein mechanistische Interpretation für reduktionistisch hält. Entgegen „einer mechanistisch verengten Auslegung Darwins“ ist die Evolution des Lebendigen „ein kreativer Prozess der Selbstorganisation“, in welchem auch die Gene „nur ein Teil von komplexen Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Körper und Genom“ sind.138 Der für mich entscheidende Erkenntnisgewinn liegt dabei in der Universalisierung gegenseitiger Perspektivität: „Die Welt von Lebewesen ist durch Bedeutung organisiert.“139