20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: KJM Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

SÜDERENDE ist der zentrale Ort im meerzugewandten Teil der Insel Föhr im nordfriesischen Wattenmeer. Aus diesem Ort stammen sowohl Kapitän Jürgen Rickmers als auch sein Urururenkel Bente Faust. Der Roman blickt zurück auf die Fahrenszeit von Jürgen Rickmers ab dem Jahr 1851. Und er schildert das Jahr 1865, als Rickmers sich bereits auf seine Herkunftsinsel zurückgezogen hat. Zu dieser Zeit ist Rickmers der wohl reichste Mann auf Föhr. Broder Stern ist ebenfalls Föhrer, Journalist und Skribent. Rickmers bittet ihn um die Verschriftlichung der eigenen Lebensgeschichte. Doch die Recherchegespräche lassen Stern auf eine zentrale Frage stoßen: Hat der Reichtum seines Auftraggebers mit Waffenschmuggel in der Zeit des Bürgerkrieges in den USA zu tun? Eine große Föhr-Geschichte wird erzählt, die bis an das Ende des 19. Jahrhunderts reicht. Und sie reicht weit hinein in die Geschichten der Familien, die bis heute auf Föhr zuhause sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

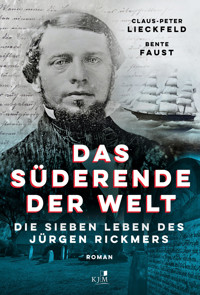

Claus-Peter Lieckfeld & Bente Faust

DAS SÜDERENDE DER WELT

DIE SIEBEN LEBEN DES JÜRGEN RICKMERS

Roman

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist

urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne

Zustimmung der Urheber unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung

in elektronischen Systemen.

Copyright © 2023 Klaas Jarchow Media Buchverlag GmbH & Co. KG

Simrockstr. 9a, 22587 Hamburg

www.kjm-buchverlag.de

ISBN 978-3-96194-230-5

Satz, Gestaltung: Svenja Wiese, Hamburg

Cover und Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

unter Verwendung von Fotos aus der Sammlung von Bente Faust

und des Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-Museums

Korrektorat: Andrea Wolf, Hamburg

Alle Rechte vorbehalten

Mehr zu den Büchern des KJM Buchverlags:

www.kjm-buchverlag.de

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen

Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Inhalt

… und dann fand ich die Seekiste.

Erinnerungen von Jürgen Rickmers

Kapitel eins – Taifun

Kapitel zwei – Rettung

Kapitel drei Mit dem Maulesel Richtung New York

Kapitel vier Panama

Kapitel fünf Und wieder: Rettung!

Kapitel sechs Meine Anfänge + Vom Moses zum Kapitän

Kapitel sieben Maden und Cholera

Annäherung an Föhr / September 1864 Broder Stern

Wyk, Mittelbrücke 4. September 1864

Mitte November Witsum/Föhr

Anfang Dezember Witsum/Föhr

1865, Witsum/Föhr Austernfischer

Text in Maschinenschrift vorliegen. Altmodische Type. Nur Großbuchstaben.

Süderende/Föhr, Februar 1865 Ein Bild von einem Schiff

Kajüte an Land

Witsum/Föhr März 1865 Lassalle

Witsum/Föhr März 1865 Bei Kerrin

Witsum/Föhr März 1865 ICH und ER Die Düppeler Schanzen

Witsum/Föhr März 1865

Witsum/Föhr Ende März 1865

Föhr, Anfang April 1865 Die Obrigkeit schaut vorbei

Witsum/Föhr, 30. April 1865 »Historical Review«

Eintragung ohne Datum

Witsum/Föhr, 2. Mai 1865 Rundritt

Witsum/Föhr 13. Mai 1865

Föhr Mai 1865 Jamine

Witsum/Föhr, Mai 1865 Fliegende Fische

Süderende / Haus Rickmers Mai 1865

Midlum/Föhr Anfang Mai 1865 Feuer und Soldaten

Föhr Mai 1865 Auftritt eines Helden und Flug einer Schweinsblase

Witsum/Föhr Mai 1865 Das Attentat

Witsum/Föhr Juni 1865 Was ist mit Rörd Jacobs?

Text (ohne Zeit- und Ortsangabe)

Juli 1865 Fliegen können

22. Juli Die Frau

30. Juli Robben

3. August Erbrochene Siegel

7. August Strandflieder, dem Westwind gewogen

19. August Ein Fest bei Rickmers

19. August Eroberung von Schulen und der Verteidigungsring

2. September Westwind, kühle meine Lippen

Föhr, Herbst 1865 Hinter der spanischen Wand

Kapitel ohne Datumsangabe und Überschrift

20. September Spion

29. September Wieder auf Amrum

29. September Brief aus New York

1. Oktober Heldenbegräbnis

Süderende, 19. Oktober 1865 Rickmers sagt: Geh!

Jahresende Wieder Altona

New York, USA, Oktober 1872

Die bunte Haut

Jap und blutige Ratten Manhattan, Oktober 1872

Spiel mit toten Ratten

Spiel

Auferstehung

Beichte und Happy Pee New York / November 1872

Geschichten vom Tresen Manhattan / Januar

Eingelegter Zettel, undatiert (Broder Stern)

Mein blaues Zimmer (1) Manhattan, Anfang April 1873

Der irische Furor (keine Datumsangabe)

Mein blaues Zimmer (2)

Frau in blauem Strickkleid

Nestbau

Ein Kind New York, Anfang Mai 1874

Zurück

Hochzeit auf Föhr Juli 74

Rickmers erzählt

Blockadebrecher Verfasst von Jürgen Rickmers, 4. März 1874

Nachklang, Föhr 1895

Erläuterung Begriffe

Abbildungen

Weitere Abbildungen mit Textbezug

Danksagung

Die Autoren

Über dieses Buch

… und dann fand ich die Seekiste.

Darf man, wenn man eine erlebte Geschichte erzählt, mit einem Schatzfund beginnen? Klingt das nicht klassisch nach: ausgedacht?

Ich denke, man darf. Denn ich hatte wirklich einen dieser Momente, in dem ich zufällig auf einen Schatz stieß.

Bei mir war es eine Luke zu einem Dachboden in einem Haus in Süderende auf der Insel Föhr. Als ich die knarzende Holzluke aufschob, öffnete sich ein neues Universum vor mir. Ich fand darin die Lebensgeschichte meines Ururgroßvaters: Jürgen Rickmers.

Das passierte im März 2011. Mein Onkel Löcki (Lorenz Rickmers) musste sein Haus Nr. 80 in Süderende verkaufen, weil er Geld für seinen Ruhestand brauchte. Das Gebäude ist riesig. Riesig für Inselverhältnisse. Hohe Decken. Viele Räume. Und sogar einen kleinen Keller gibt es … auf Föhr eher selten.

Das Haus wegzugeben kann Löcki nicht leichtgefallen sein; es war über 100 Jahre im Familienbesitz. Ein gewisser Jürgen Rickmers ließ es 1896 bauen: als Hochzeitsgeschenk für seinen Sohn Lorenz Hinrich Rickmers (1869–1954) und dessen Braut Ella Rosine Früdden (1876–1964).

Dass Jürgen Rickmers mein Ururgroßvater war und wie es ihn über die Weltmeere und durchs 19. Jahrhundert gewirbelt hat, wusste ich zu dieser Zeit noch nicht.

Der Hausstand von Nummer 80 musste aufgelöst werden, und ich hatte Hilfe angeboten. Ich ging – das Parterre war schon fast ausgeräumt – noch einmal durch alle Räume, die mir aus Kinder- und Jugendtagen vertraut waren, verweilte länger in der Friesenstube mit den typischen Delfter Kacheln an den Wänden und am Ofen in der Ecke. Diese behäbigen Koggen! Die burgenhaft aufragenden Holländermühlen! Diese Frauengestalten mit den hoch aufgeplusterten Kopftüchern! All das war wie Impression aus meinen Kinder-Malbüchern. Wenn man vorsichtig zu Werke geht, dachte ich mir, dann sollte man sie ablösen und retten können. Ich beließ es aber leider beim »sollte«.

Ich stieg auf den Dachboden, öffnete die Luke, und ein für ein Friesenhaus sehr geräumiger Speicher tat sich auf. Der Bauherr Jürgen Rickmers galt seinerzeit – aber das wusste ich damals, vor Beginn meiner Nachforschungen, noch nicht – als reichster Mann Schleswig-Holsteins. Das Hochzeitsgeschenk an seinen Sohn Lorenz Hinrich war entsprechend üppig ausgefallen.

Mir kam es, als ich den Raum unter dem Dach betrat, so vor, als wäre seit Jahrzehnten niemand mehr dort gewesen. Es war irgendwie gespenstisch, aber vor allem faszinierend und spannend.

Es gab jede Menge Schränke und Möbel, die mit Tüchern abgedeckt waren. Spinnenweben, verlassene Schwalbennester sowie ein Vogelgerippe ließen mich kurz vergessen, warum ich mich eigentlich hierhin verstiegen hatte. Hier lagerten Gegenstände aus den letzten drei Jahrhunderten: Ich fand eine Wal-Harpune, wie es sie heute noch im Friesenmuseum in Wyk zu sehen gibt, eine Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg mit Hakenkreuz. Eine Seekiste von einem Walfang-Kommandeur aus dem Jahre 1752.

Gemälde feierlich bis finster dreinschauender Vorfahren, alte Türen und Beschläge, eine Waage mit Gewichten, zu Dutzenden verschnürte Schulhefte meines Großvaters Hermann Rickmers und seiner Brüder aus den Jahren 1918 bis 1925. Ich schlage eines auf und finde, säuberlich in Deutscher Schrift gezirkelt, die Überschrift: »Wie der Mond über das Wattenmeer regiert.«

Und dann entdeckte ich noch eine zweite Seekiste, auf der in schnörkeliger Schrift »Jürgen Rickmers, Anno 1849« gepinselt war.

An dieser Kiste fielen mir einige Buchstaben auf, die vermutlich mit einem Taschenmesser eingeritzt worden waren: HR, TR und JR. Die Initialen ließen sich leicht zuordnen: Es musste sich um die meines Großvaters Hermann Rickmers und seiner Brüder Theodor und Johannis handeln. Die Kiste stand hier allem Anschein nach schon seit deren Kindertagen und hatte ihnen Gelegenheit geboten, ihre Skills mit dem Taschenmesser zu verbessern. Die Kiste weckte mein besonderes Interesse. Sie ließ sich leicht öffnen.

Ich fand einige Briefe und Aufzeichnungen, Poesiealben meiner Urgroßmutter Ella Rosine, Fotos – etliche in Sepiagelbbraun – und diverse Bücher zu Nautik und Navigationskunde. Ich packte einiges, darunter verschnürte Papierstöße, ein, ohne genau zu wissen, warum. Aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, Dinge vor den Entrümplern in Sicherheit zu bringen. Man weiß ja nie …

Was ich damals noch nicht ahnte: Ein Teil des Kisteninhaltes sollte mich über die kommenden Jahre beschäftigen. Ein Bündel Papiere, die meisten Seiten mit altertümlicher Schreibmaschinenschrift beschrieben, sollte dabei von besonderer Wichtigkeit werden für meine Spurensuche auf Familienpfaden. Ich las diese Notizen aus der Vergangenheit allerdings erst später, im Jahre 2022. Die Blätter waren von einem Broder Stern beschrieben worden. Was ich heute weiß: Dieser Broder Stern wurde von Jürgen Rickmers Anfang des Jahres 1865 angeheuert, seine, also die Rickmer’sche, Lebensgeschichte für dessen Nachfahren zu Papier zu bringen.

Stern, gebürtiger Föhrer, nannte sich selbst: Skribent. (Heute würde man wohl Autor oder Journalist sagen.) Dieser Broder Stern ist meinem Ururgroßvater mehrmals begegnet – im Jahre 1865 häufig, wohl fast wöchentlich. Bemerkenswerterweise behält der Chronist das Ich des Erzählers Jürgen Rickmers bei … fast schon eine literarische Aneignung des Stoffs.

Die Aufzeichnungen Broder Sterns – lückig mit teilweise von den Jahrzehnten ausgeblichenen Seiten – waren der eigentliche Schatz, den ich Juni 2022 gehoben habe. Das wusste ich noch nicht, als ich den Papierstapel, mit einer Kordel verschnürt, erstmals in Händen hielt.

Und noch etwas fand sich unter dem Kistendeckel: Aufzeichnungen – erfreulicherweise in gestochen klarer Handschrift – von Lorenz Rickmers, Jürgen Rickmers’ Sohn.

Die lorenzschen Aufzeichnungen sind ein umfassender Stammbaum der Rickmers-Familie. Sie begannen mit Begebenheiten aus dem Leben seines Vaters, des Mannes, der auf See ein Vermögen gemacht hatte und ihm ein ganzes Haus schenkte.

Lorenz Hinrichs war maßgelblich am Datensammeln für die Geschlechterreihe (Gemeinde Laurenti) beteiligt (ein umfangreiches Nachschlagewerk über alle Familien der Gemeinde) und schrieb über seinen Vater Folgendes auf:

Für den Kreis der Familie (Nr. 3-6 3.)

Jürgen Rickmers, mein Vater, war der älteste Sohn des Lehrers und Küsters Lorenz Hinrich Rickmers und seiner Ehefrau Elena, geborene Ketelsen aus Süderende und wurde daselbst im Hause Nr. 257 am 14. Februar 1825 geboren.

Er wurde, nachdem er confirmiert worden war, Seefahrer und fuhr zunächst auf Schiffen der Hamburger Rhederei Rob. M. Sloman. Seine nautischen Examen bestand er in Hamburg, nachdem er von dem hierorts wohnhaften Rörd Ketels vorbereitet war.

Einem seltenen Glücksfall verdankte er es, daß er schon im Alter von 26 Jahren Führer oder Kapitän eines Segelschiffes wurde. Er lag nämlich mit einem Schiffe, auf welchem er als Steuermann angestellt war, in dem Hafen von New York, als eines Tages der Chef der Schiffsmaklerfirma Funch & Meinke an Bord kam und dem Kapitän des Schiffes, welchen er persönlich kannte, mitteilte, er hätte ein Segelschiff gekauftund böte ihm dieses, da er sonst keine Bekannte zwischen der augenblicklich anwesenden seefahrenden Bevölkerung hatte, zur Führung an. Dieser Kapitän war hierzu nun keineswegs geneigt und empfahl ihm seinen Steuermann, also meinen Vater. Dieser nun, der Sache nicht gleich sein volles Vertrauen entgegenbringend, dazu noch das betreffende Schiff, ein alter Kasten, ihm kaum nach dem Sinne war, schlug zunächst das Angebot ab, gab aber nachher auf Zureden seines Kapitäns nach und übernahm die Führung dieses alten Schiffes, einem ihm gänzlich unbekannten Mann gehörend.

Die gegründete Rhederei aber prosperierte, bessere Schiffe wurden angekauft und gebaut und er hat es seiner Aussage nach nie bereut, zusagend gehandelt zu haben.

Er führte dann nacheinander die Schiffe: MARY-ANTOINETTE, MATHILDE, ST ANDREW, ADJUSTER, BLACK SEA, (nachher JUPITER genannt) und MERCUR.

Das Schiff MATHILDE verlor er in einem Typhon in der chinesischen See, wurde aber, im Wasser treibend, von einer chinesischen Dschunke geborgen und entkam somit dem Tode des Ertrinkens. Sonst fuhr er im Allgemeinen glücklich und genoß das vollste Vertrauen seiner Rhederei.

39 Jahre alt, zog er sich in das Privatleben zurück, seine Beschäftigung in der Landwirtschaft suchend. Es wurden ihm viele Ehrenämter aufgetragen, unter anderem war er eine Amtszeit Gemeindevorsteher von Süderende, Kreistagsabgeordneter und hatte noch mehrere ähnliche Ämter. 1897, nachdem er seinen Grundbesitz an uns Kinder austeilte, zog er sich von allem zurück und lebte als Privatier bei meiner Schwester Elena wohnend.

Er starb am 17. Juni 1907, ohne besonders krank zu sein, in einem Alter von 82 Jahren.

Er verheiratete sich am 20. April 1849 mit Tatt Braren aus Süderende, geboren am 8. Januar 1829 als jüngste Tochter des Landmannes Früd Braren und seiner Ehefrau Krassen, geborene Peters aus Süderende. Sie fuhr mehrere Reisen mit ihrem Ehemann nach überseeischen Häfen und konnte viel und interessant davon erzählen. Sie war eine herzensgute, schöngeistige Frau, nur auf das Wohl ihrer Familie bedacht. Im Jahre 1881 bekam sie ein Krebsleiden in den inneren Organen, an welchem sie 2 Jahre litt, bis sie ein sanfter Tod erlöste am 9. November 1883.

Der Ehe entstammten folgende Kinder:

1. Elena Louise Rickmers *14.11.1849 + 4.6.1852 an der Halsbräune*

2. Elena Rickmers *20.7.1856 + 28.1.1860

3. Elena Louise Rickmers *20.10.1862 † 20.8.1886 mit dem Seemaschinisten Diedrich Meinert Jensen *13.1.1860

in Oldsum, wohnhaft in Süderende

4. Frederick Brar Rickmers *20.4.1865 + 3.3.1894 an Gehirnentzündung

5. Lorenz Hinrich Rickmers, siehe Seite 1. im Familienstammbaum.

Was mir, nachdem ich die verschnürten Stern’schen Auszeichnungen aus dem Leben Jürgen Rickmers genauer betrachtete, auffiel, war erst einmal die Schrift selbst. Schreibmaschine! Das war schon mal bemerkenswert, denn Schreibmaschinen waren – das erfährt man leicht per Mausklick – erst in den Achtzigern des 19. Jahrhunderts in Serie verfügbar. Deshalb hatte ich dieses Bündel Blätter anfangs auch gar nicht mit meinem Ururgroßvater in Verbindung gebracht. (Eine Expertin, der ich die Blätter zeigte, war sich sicher, dass sie mit einer sogenannten DÄNISCHEN SCHREIBKUGEL betippt worden sind, der ersten mechanischen Schreibmaschine, die in Serie hergestellt wurde. Eine Passage in den Stern’schen Blättern – er beschreibt den schwierigen Umgang mit seiner »BuchstabenSchießmaschine« – bestätigt das.)

Dieser Broder Stern war – auch das beschreibt er selbst – von meinem Vorfahren beauftragt worden, dessen Lebensgeschichte aufzuschreiben. Die beiden kannten sich aus Kindertagen; beide hatten sie in einer der Navigationsschulen, die für Föhr so typisch waren, dieselbe Schulbank gedrückt. Stern hatte dann schon als Jugendlicher die Insel verlassen und war erst 25 Jahre später, Ende des Jahres 1864, zurückgekehrt. Im Verlauf des folgenden Jahres trafen sich die beiden mehrere Male zu – das Wort gab es damals noch nicht – Interviews. Davon berichtet Stern in seinen Aufzeichnungen. Er beschreibt auch, wie er den Menschen Rickmers kennenlernte und was er von ihm hielt. Dass Stern die Begegnungen mit einer dichtenden Inselschönheit aufwühlte (dieselbe, die auch einen gewissen Graf Adalbert von Baudissin, den Dichter des Schleswig-Holstein-Liedes, entzückte), macht die Stern’schen Berichte, so jedenfalls empfinde ich es, menschlich und authentisch.

Und dieser Broder Stern berichtet an etlichen Stellen seiner schriftlichen Einlassungen zur Insel und zu Rickmers auch von einem »Schatten der Vergangenheit«, den er über Jürgen Rickmers zu erkennen glaubt. Es ging um eine Schiffsladung, die in mehrfacher Hinsicht explosiv war. Ich habe versucht, diesen »ADJUSTER-Zwischenfall« auszuleuchten … und bin dabei nachforschend in die USA der Bürgerkriegsjahre geraten. Mir half, dass man in den Vereinigten Staaten schon früh damit angefangen hat, Zeitungen zu archivieren.

Was ihr nun lest, ist die Geschichte von Jürgen Rickmers (1825–1907), meinem Ururgroßvater von der Insel Föhr. Einem Seefahrer, der überlebt hat, denn das war irgendwie sein Skill: überleben. Dies ist aber auch die Geschichte von Broder Stern, einem Friesen, der, sagen wir mal, nie einen festen Heimathafen hatte, der sich treiben ließ und dann doch wieder auf der Insel landete. Und dies hier ist auch ein wenig meine Geschichte, denn ich habe mich jetzt, fast 200 Jahre später, auf die Spurensuche gemacht. Aber wie das mit dem Suchen so ist, man findet nicht immer das, was man ursprünglich zu finden hoffte. Ich fand eine spannende Geschichte und den Ansatz einer Antwort auf die Frage: Wer bin ich, wo komm ich her? Aber alles begann mit der besagten Seekiste von Jürgen Rickmers auf dem Dachboden in Süderende …

Genau diese Seekiste stand 160 Jahre vorher in der Kapitänskajüte der MATHILDE. Die MATHILDE, eine hölzerne Bark mit drei Masten. Beginnen wir mit den Aufzeichnungen, die Broder Stern im Auftrag von Jürgen Rickmers über dessen Jahre auf See zu Papier brachte.

Bente Faust, 16.3.23, Süderende

Erinnerungen von Jürgen Rickmers

Wer die See zur Braut nimmt,

sollte wissen,

dass sie sich nicht betrügen lässt.

Kapitel eins – Taifun

Der 4. September 1851 ist mein Schicksalstag. Er wird mir zeitlebens in Erinnerung bleiben. Weil ich diesen Tag überlebte. Ich war damals 26 Jahre und 7 Monate alt. Seither feiere ich alljährlich am 4. September meinen »kleinen Geburtstag«. Ich bekam das Leben, mein Leben, zum zweiten Mal geschenkt.

Der 4. September begann wie fast jeder andere Tag an Bord. Vier Tage zuvor verließ die MATHILDE Whampoa (das ist in der südchinesischen Provinz Guangdong nahe Hongkong), bestimmt für New York mit einer Ladung Seide und Tee. Am 30. August bei leichtem Wind und gutem Wetter legten wir ab; der Lotse ging am 31. von Bord und wir auf Südkurs ins Chinesische Meer. Dann Kurs SSW, 210 Grad, wir hatten Kurs auf die Südspitze von Vietnam genommen. Etwa drei Monate sollte die Überfahrt bis New York dauern.

Ich hatte mich für die Westpassage entschieden, um nicht ums Kap Hoorn herum zu müssen, dafür mussten wir allerdings das Horn von Afrika umrunden – das heißt: Es lag eine viel weitere Strecke vor uns.

Erfahrungsgemäß war die Passage ums Horn von Afrika sicherer. Das schwere Wetter an der Südspitze Amerikas, am Kap Hoorn, wollte ich vermeiden, wusste ich doch, dass hier schon viele erfahrene Seeleute auf Grund mussten. Vielleicht war gerade das mein Fehler? Wäre ich von den südasiatischen Küsten aus nicht mit dem Lauf der Sonne, sondern dagegen gesegelt … Aber die Geschichten, die das Leben schreibt, beginnen ja nicht mit »Wäre«, sondern üblicherweise mit »Als«.

Die Ladung war in Hunderten Säcken und Ballen, die sich unter Deck stapelten, verstaut. Sie drückten die MATHILDE in die See. Der Wind meinte es gut mit uns, wir machten gute Fahrt. Die MATHILDE, eine Bark von 32 Meter Länge, mit drei Masten, zuladefähig für 115 Commerzlasten*. Sechzehn Mann Besatzung waren an Bord. Das Schiff war mein ganzer Stolz, es war das zweite unter meinem Kommando. Ich fuhr damals erst seit zwei Jahren als Kapitän. Seit wenigen Jahren war ich mit meiner wundervollen Frau Tatt (Tattje) verheiratet. Sie hatte uns unsere erste Tochter – Elena – im Jahre 1849 geboren. Meinen wertvollsten Gegenstand, eine Ambrotypie* von meiner Liebsten, hatte ich in meiner Seekiste verstaut.

Um 10 p. m. am 3. September auf 14°30‘‘N 110°O kam stürmisches Wetter auf, wir holten alle kleinen Segel und Leesegel ein. Barometer unveränderlich bei 30.

Ich beobachtete die Wolken: über uns in großer Höhe über 4000 Meter die Wolken Strato-Cirrus, Faserwolken. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Auf der Linie vor Brasilien gibt es Wolkentürme, so als hätte Gott Trittstufen vom Meer in den Himmel gezimmert. Hoch und höher. Vor Nova Scotia habe ich Wolken gesehen, die zu zersplittern schienen, wo sie gegen das Festland schlugen. Und im Kanal vor der englischen Küste auf Höhe der Isle of Wight begegnen einem immer wieder diese Wolken, die sich mit plattem Bauch aufs Wasser legen, wie aufgeplusterte Enten. Aber was ich hier sah, war bedenklich.

In sehr großer Höhe zerlegten sich die Wolken zu Fäden. Um Mitternacht holen wir bei schweren Böen das Bramsegel ein. Barometer 29.80. Um 4 a. m. zunehmende Brise mit schweren Böen und Regen. Wir holten das Großsegel ein. Barometer fiel auf 29.50. Um 8 a. m. zunehmende Brise; doppelte Reffs in Marssegel. Barometer 29.

Der Himmel verdunkelte sich … sehr viel schneller, als er das gemeinhin nach Sonnenuntergang bewerkstelligt. Ein Blick auf mein Barometer lieferte mir dann Gewissheit: Der Luftdruck war rapide gesunken. Ein klarer Hinweis, dass extremes Wetter im Anzug war. Ich holte meine goldene Uhr mit der langen Kette daran aus der Tasche. Sieben Minuten nach fünf Uhr nachmittags, notierte ich ins Logbuch dieses 4. Septembers. Jetzt, das war mir klar, darf ich keinen Fehler machen: Von meinen Entscheidungen hängen 16 Menschenleben ab!

Ich musste an meine Reeder denken und daran, dass sie mir ihr neuestes Schiff anvertraut hatten: Die MATHILDE gehörte Funch & Meinke, die vor nicht langer Zeit ihr kleines Reederei-Kontor in der New Yorker Beaver Street eröffnet hatten, und dieses Schiff war ihr bestes. Ich hatte die Reeder ein Jahr zuvor kennengelernt, als sie ganz neu in New York waren und endlich ihren Traum von einer eigenen Reederei verwirklichen wollten. Und wo, wenn nicht in New York, sollte das machbar sein?

New York hat einen wichtigen Hafen und zieht Träumer und Wagemutige aus aller Welt fast schon magisch an. Christian Friedrich Funch und Kapitän C. Meinke hatten, bevor sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, bei Reedern in Hamburg und Kopenhagen gearbeitet. Dort hatten sie, so dachten sie zumindest, sich genug Wissen angeeignet, um es nun auf eigene Faust zu probieren. Bei ihrer ersten Investition in New York reichte ihr Budget leider nur für die MARY-ANTOINETTE. Ein rotter Kahn für viel zu viel Geld. Als sie nun einen Kapitän für diesen »alten Kasten« suchten, wandten sie sich an mich. Ich war aber ja nur ein Grünschnabel von 26 Jahren! Mein Kapitänspatent hatte ich zwar schon in der Tasche, aber dass jemand einem Jungspund wie mir so eine Chance gibt, ist alles andere als selbstverständlich. Ich kannte Steuermänner, die seit über zehn Jahren ihr Patent in der Tasche hatten, aber nie zum Zug kamen.

Ich sagte zu und führte die MARY-ANTOINETTE, das alte Schiff, erfolgreich ein paarmal von New York nach Savannah und zurück. Das war mir eine gute Schule, gerade im Umgang mit der Mannschaft. Die Reeder waren wohl schwer beeindruckt, dass ich trotz dieser widrigen Umstände das wirklich Allerletzte aus diesem Kahn rausholte und ihnen ein paar ordentliche Gewinne einfuhr, bevor es zum Abwracken ging. Als Dank und als Zeichen ihres Vertrauens bekam ich ein paar Wochen später die besagte MATHILDE. Sie war erst drei Jahre zuvor in Vegesack bei Bremen gebaut worden. Die Reeder hatten ein kleines Vermögen in sie investiert und wollten nun mitmitmischen im China-Geschäft.

Das Tor zum Reich der Mitte war gerade gewaltsam aufgestoßen worden. Der Markt in China war von New Yorker Reedern noch wenig befahren. Jetzt begann ein regelrechter Wettlauf um die Häfen, um Geschäftsfelder und vor allem um die Handelspartner. China hatte den Zweiten Opiumkrieg gegen die Briten verloren und war nun gezwungen, seine Märkte für die Welt zu öffnen. Hongkong wurde zur britischen Kolonie; der Wettlauf zum großen Reich der Mitte war eröffnet.

Die Welt war hungrig nach neuen Waren – und wir brachten sie. Wir machten immer weitere Reisen mit immer besseren und schnelleren Schiffen und segelten Waren aus aller Welt in die Kontore Neu-Englands und Europas. Jeder wollte der Erste sein. Und mittendrin die kleine Reederei von der Beaver Street, die auch ihren Hut in den Ring warfen. Und dieser Hut war die MATHILDE … und ich sozusagen die Feder am Hut.

Es war nun an mir, nach Whampoa, dem zu der Zeit zweitgrößten Binnenhafen an Chinas Südostküste, zu segeln und einen verlässlichen Reis- und einen Teehändler zu finden. Bis dahin lief alles gut, und wir befanden uns an dem besagten 4. September auf dem Weg nach New York, den Laderaum voller Waren, die bereits einen Abnehmer hatten. Meine Mannschaft, 16 Mann, machte sich gut. (Man kann da fürchterliches Pech haben, wenn man vor Auslaufen auch menschlichen Abschaum anheuern muss, weil partout nichts anderes da ist.) Mit diesen Leuten kann man trefflich bis New York im Wind stehen, vorausgesetzt, der Wind macht mit, so dachte ich mir – bis ich die Wolkentürme am Horizont sah.

Stürme habe ich viele erlebt, gerade in meiner Zeit als Steuermann, als ich noch unter dem Kommando meines Onkels Ocke Flor aus Oldsum fuhr. Er war mir ein vortrefflicher Mentor, und so wusste ich, was zu tun war: Ich ließ Streckseile auf dem ganzen Deck spannen, an denen man sich bei Überwaschen der Wellen festhalten kann.

Der Weg zurück in den sicheren Hafen von Whampoa war zu weit, und so entschied ich, die MATHILDE so weit wie möglich von der Küste weg zu segeln; denn das wirklich Gefährliche waren die Untiefen nahe der Küste und die Felsen, an denen ein Schiff bei Sturm leicht zerschellen kann.

Dann rief ich: »All Hands on Deck.« Die komplette Mannschaft trat an. Die Männer hatten zweifellos an meiner Stimme und vielleicht auch an der Anspannung, die mir ins Gesicht geschrieben war, gemerkt, was die Stunde geschlagen hatte.

»Männer, wir haben ein paar schwere Stunden vor uns. Was da auf uns zukommt, sieht nach viel Arbeit aus. Ich erwarte, dass jeder auf seinem Posten das Beste gibt, so ein Monstrum von Sturm können wir nur gemeinsam meistern. Oder wir gehen hier gemeinsam unter. Und wer meint, dass das eigene Leben für ihn nicht den Einsatz wert ist, der kämpfe gefälligst für die anderen. Wer beten möchte, sollte jetzt damit beginnen.«

Mein Steuermann, ein Riese von einem Iren, den alle an Bord ironischerweise »Little Joe« nannten, hatte aufgehört, auf seinem Tabak zu kauen und schaute ungläubig gen Horizont. Er war mit allen Wassern gewaschen, aber bei dem Anblick musste selbst er schlucken. Unser »Moses« hatte seine Mütze in beide Hände genommen und hielt sie fest vor die Brust gepresst. Es sah aus, als würde er ein kleines Stoßgebet in die Richtung Himmel schicken. Ich musste kurz an meine ersten Fahrten als Moses denken. Als mein Onkel Flor mich als damals 14-Jährigen zum ersten Mal mit über den Atlantik nahm. Dann kam mir meine geliebte Tatt in den Sinn, mit der kleinen Elena auf dem Arm. Und ich formulierte – stumm und nur für mich – einen Satz: Du hast Familie, du hast die Pflicht zu überleben! Und du hast die Verantwortung für die Mannschaft und das Schiff!

Um 10 a. m. bekamen wir es mit furchtbaren Böen zu tun. Wir bargen das Großsegel und das Großmarssegel, sicherten Großtrysegel und Besansegel.

Alle Anzeichen deuteten auf Taifun; die weißen Schaumkronen wurden zunehmend vom Sturm abgerissen und weggeblasen, sie zogen sich in langen Schlieren über die dunkle Wasseroberfläche.

Und dann tat der Taifun, was ein Taifun tun muss: Er schmetterte eine Symphonie der Naturgewalten – zunächst mit Taktschlägen aus Regengeprassel, dann mit böigen Winden, die das Wasser aufpeitschten und die MATHILDE hin und her warfen. In der Ferne rollten einige Donner, die wie Pauken in einer Oper das unheilvolle Ende ankündigten.

Jetzt musste alles schnell gehen. Das Schiff jagte unter zwei Reffs im Vormarssegel und im Focksegel. Wir hielten Kurs Süd bei West. Wir mussten immer genug Segeltuch oben behalten, um das Schiff weiterhin manövrieren zu können. Die Belastung auf den Masten durfte aber auch nicht zu stark sein … sie sind keineswegs unzerbrechlich.

Die Matrosen mussten zum Segelbergen hoch in die Wanten. Das Schiff schwankte gefährlich, und das Tuch war nass und schwer. Gefährliches Manöver. Aber jeder Handgriff saß. Die Männer waren erfahren. Das Bergen und Segelsetzen gingen schnell. Bravo!

Der Steuermann Little Joe hatte Order, die Wellentäler in einem stumpfen Winkel abzufahren. Denn wenn man zu spitz in die Welle fährt, kann der Bug beim Eintauchen in die Talsohle großen Schaden nehmen. Wenn man sich allerdings quer in die Wellentäler legt, kann eine brechende Welle das Schiff mit einem Schlag umkippen und zertrümmern.

Der Wind drückte uns in Richtung Küste, wir mussten in großen Bögen gegenankreuzen, was kaum möglich war. Jede Wende und jede Halse wurden zum lebensgefährlichen Unterfangen: Leine geben und straffen, die nächste Welle immer im Blick haben und das Ruder im richtigen Moment herumreißen. Drei Mann brauchte es, um das Ruder in Position zu halten. Drei Mann am Ruder, das heißt, zwei Mann fehlten woanders.

Wir hielten drei Stunden durch, wir, die Crew, und MATHILDE. Um 11 a. m. Sonnenschuss*: Das Schiff schlägt quer; schrecklicher Wind; wir bargen das Vormarssegel; das Focksegel in Fetzen gerissen – das Barometer zu der Zeit bei 28*. Mir war klar, dass wir nah am Zentrum des Taifuns sein mussten. Um 11.30 a. m. drehte der Wind von NO auf NNO, er wehte beängstigend stark, dazu schwere See.

Die Planken der MATHILDE knarzten und ächzten. Die Mannschaft war nach Stunden körperlicher Schwerstarbeit völlig erschöpft. Mittags drehte der Wind dann plötzlich auf NW. Die Vormarsstenge brach und nahm Vormars, Großstenge, Bramstenge und alle daran befestigten Rahen und Segel, Klüver- und Außenklüverbaum mit sich und riss das Bugspriet ab – wir befanden uns wohl im Zentrum des Taifuns, kappten das Luvrigg. Aber es war unmöglich, zum Leerigg zu gelangen, da das Schiff Schlagseite hatte und Sturzseen überwuschen; die Trümmer an der Leeseite verursachten großen Schaden am Schiff. Wir hatten all unsere 19 Segel verloren, Großsegel, Großtrysegel und Besansegel waren in Fetzen aus ihren Verankerungen gerissen, die Masten geborsten.

Little Joe, der sich vor dem Steuer fest verzurrt hatte, schrie mir etwas zu, das ich verstand, ohne ein Wort davon hören zu können: Kein Ruderkontakt mehr.

In so einer Situation steht die Welt Kopf, nichts ist mehr, wie es aussieht, alles, was man weiß über das Zusammenspiel von Wind, Wasser, Holz, Tau, Tuch und nautischem Wissen, ist total für die Katz. Es ist nicht so, dass nur Menschen und Tiere schreien können. Die MATHILDE schrie, auf den Tod verwundet. Die Mannschaft genauso. Wir werden dieses Schiff verlieren, das wurde mir klar.

Am 4. um 5 p. m. stieg das Barometer rapide, und um 7 p. m. ließ der Wind nach, doch weiterhin schwere See; wir schafften es nicht, die Trümmer vom Schiff zu kappen. Um Mitternacht weiter nachlassender Wind.

Am 5. September um 5 a. m.: Alle Mann beschäftigt mit dem Versuch, die Trümmerteile von der Leeseite des Schiffes zu kappen. Doch das heftige Toben des Taifuns, nun schon über 9 Stunden andauernd, hatte seinen Tribut gefordert – durch ein Leck an der Leeseite drang Wasser ins Schiff. Pumpen war unmöglich. Wir mussten die MATHILDE aufgeben.

Was ich in diesen Minuten dachte, hat sich mir ins Gedächtnis eingeschrieben wie mit Nadel und Tinte auf den Unterarm eines Matrosen: Du bist 26. Das ist dein zweites Schiff als Kapitän. Und wohl dein letztes überhaupt. Zu Hause die Frau und die Tochter, die wohl schon deinen Namen sprechen kann. Warum kommt er so früh in meinem Leben, der totale Sturm, warum nicht später, nachdem ich schon einige Hurrikans und Orkane abgeritten habe und mehr weiß, mehr kann. Warum so zur Unzeit?

Ich weiß, ich muss als Letzter von Bord, und ginge doch gern als Erster, um nicht sehen zu müssen, wie meine Leute ersaufen. Gegen einen Taifun, der dich mit der rechten Geraden trifft, gibt es nur wenig Aussicht auf Rettung. Da kannst du noch so gut segeln, das Schiff ist dem Untergang geweiht.

Kein Steuer, kein Segeltuch. Und vor uns die Küste, schroff, tödlich. Kein Ausweichen. Ich hatte dergleichen nie erlebt, aber man musste es mir nicht sagen: Das manövrierunfähige Schiff würde wie ein Stück Treibholz Richtung Felsen gedrückt. Ich sah keinen Ausweg und gab den Befehl, das Schiff zu verlassen. Unsere Schaluppen (Beiboote) waren schon vor Stunden über Bord gespült worden. Im Wasser, eine Schiffslänge querab des noch schwimmenden Wracks, trieb der Großmast, das sahen auch die anderen und sprangen nacheinander in die schwarze See, versuchten ihn hundepaddelnd und schwimmend zu erreichen. Das gelang, weil die See sie auf den Mast zutrieb.

Die nächsten Minuten kann ich nicht wirklich beschreiben, es war wie in einem Albtraum, den man vergisst, sobald man die Augen aufschlägt.

Ich erlebte das alles wie aus einer Distanz, so als wäre ich Zuschauer und nicht Betroffener des Untergangs. Ich sah mich zurück in die Kapitänskajüte stolpern. Ich zerrte meine Seekiste an Bord. Darin befanden sich meine wichtigsten Utensilien: Bargeld, Schiffs- und Ladungspapiere, meine Navigationsinstrumente, meine geliebte goldene Uhr und vor allem das Bild von Tatt und ihre Briefe. Die Kiste aus Kampferholz ist stabil. Vor allem aber ist sie wasserdicht und kann als Rettungsfloß dienen. An Deck angekommen knotete ich ein dickes Tau an die Seemannskiste. Das andere Ende band ich mir um die Leibesmitte. Meine Männer waren bereits im Wasser und klammerten sich an den im Meer treibenden Mast. Einer rief: »Spring, wann dü lewe wel!«

Ich zögerte nicht: Ein kurzes Stoßgebet, dann sprang ich.

Sobald ich unter Wasser war, wurde es still. Ein stumpfer Gegenstand traf meinen Kopf und zog mich gleichzeitig ein paar Meter in die Tiefe. Ich war wie in einem Traum gefangen – alles passierte langsam und ich hatte eine angenehme Distanz zu den Geschehnissen. So, als könne ich mich einfach zurücklehnen und einem Stück zusehen, das mich nicht betraf. Es war kein Aufgeben, eher ein Geschehenlassen … so ein »na gut, das war’s«. Ob meine Erinnerung dämpft und beschönigt? Vielleicht. Aber nein, ich kann mich an keine Todesangst erinnern!

Vielleicht war es auch eine Art Schutzfunktion der Natur oder des Körpers, die einem die Angst kurz vorm Sterben nimmt.

Jedenfalls legte ich mein Leben in dieser Stunde in die Hand des Sturms, des Meeres oder vielleicht auch in Gottes Hand …

Der Wind hatte die Wolken für einen Moment weggeblasen, denn ein silbriges Licht schien über mir an der Wasseroberfläche und brach sich an den Wellen in grünliche und bläuliche Streifen. Alles verschwamm. Es war der aufgehende Mond, was nicht überraschend war, denn der Vollmond zieht die Flut an und macht sie zur Springflut. Mir wurde ganz warm, und ich fühlte mich schwerelos. So muss sich ein Albatros fühlen, wenn er durch die Lüfte segelt. Meine Sinne verließen mich langsam, oder besser gesagt, sie stimmten mich auf eine neue Ebene ein – im Nachhinein dachte ich, das muss der Tod gewesen sein, der unmittelbar vor mir stand, und es fühlte sich in keiner Weise erschreckend an.

Meine Gedanken waren jetzt bei meiner Tatt – so jung und schon Witwe. Die kleine Elena, eine Halbwaise. Mein Bruder Cornelius wird sich kümmern, so als wären es seine Frau und sein Kind. Ich schwebte hier irgendwo zwischen einem riesigen schwarzen Nichts unter mir und dem silbrigen Licht über mir, das sich mit jeder Welle in andere Farben bricht. Ich sah Bruchstücke meines Lebens vor meinem inneren Auge vorbeiziehen und blieb an einer Erinnerung eines Gedichts hängen:

Wenn dich Stürme des Lebens umtoben,

wenn dich das Liebste auf Erden verlässt,

richte die Blicke nur freundlich nach oben,

bau auf den Vater recht kindlich und fest.

Es finden sich im Manuskript einige Korrekturen und Überschreibungen, die ich – mithilfe erhalten gebliebener Briefe von Jürgen Rickmers an seine Frau Tatt – als schriftliche Vermerke von Jürgen Rickmers’ Hand erkennen kann. Besonders was die Benennung nautischer Dinge anbelangt, hat Rickmers seinen »Skribenten« vielfach berichtigt. An die Passage – FastErtrinken vor Chinas Küste – hat er die Bemerkung gesetzt: »Kürzen. Oder ganz streichen.«

Ich bin dieser Aufforderung nicht nachgekommen.

Irgendwann bemerkte ich, wie etwas heftig an mir zog. Es war das Tau, das ich mir um den Bauch gebunden hatte, es zog mich Richtung Oberfläche. Dann waren da Arme, die mich samt Seil und Kiste zum treibenden Hauptmast zogen. Ich holte tief Luft. Ich atmete. Ich lebte.

Dann sah ich die Männer, die ihre Hälse aus den Schaumkronen reckten, und ich wusste, ich bin immer noch ihr Kapitän. Ich war als Letzter von Bord gegangen, ich sollte auch als Letzter untergehen. Dann trieben wir. Stumm, keiner hatte Atem für Worte. Lorimer, ein guter Mann von der Insel Borkum, blutete aus einem klaffenden Riss oberhalb der Augenbrauen. Blut … und Haie … und Massaker. Ich zwang mich, nicht zu Ende zu denken, was man befürchten konnte.

Ich weiß nicht, wie lange wir trieben. Waren es Stunden, war es ein halber Tag? Ich weiß aber noch, wie meine … und sicher nicht nur meine … Kräfte schwanden. Es wurde fast minütlich schwerer, sich über Wasser zu halten. Immerhin gelang es uns leidlich, uns mit den Tauenden an das Treibholz zu binden.

Als ich nur noch mechanisch agierte, nicht mehr fähig, den Atemrhythmus auf die Schlagzahl der Wogen einzurichten, sah ich einen weißen Vogel über mir. Möwen fliegen auch bei Sturm … aber doch wohl kaum sehr weit von der Küste entfernt? Der Vogel stand fast ruhig über mir. Ein Trugbild? Der Heilige Geist, der den Sterbenden heimleuchtet? Nein, eine Möwe, große Spannweite, erhabenes Flugbild … und unentwegte Suchbewegung des Kopfes, so als suchte sie das Treibholz nach Essbarem ab.

Ich hatte, obgleich das Schiff uns unter den Füßen weggeschlagen wurde, keinen Mann verloren. Selbst der kleine Moses lächelte, wollte mir etwas zurufen, aber das Salzwasser lief ihm in den Mund. Er spuckte aus und lächelte weiter. Seltsam: Dieses Lächeln, das fast noch ein Kinderlächeln war, habe ich nie vergessen. Wäre ich ein guter Zeichner, ich könnte es liniengetreu wiedergeben.

Der Mast war unser Rettungsboot. Alle, vom Steuermann bis zum Decksjungen, hatten sich irgendwie mit den Resten der Takelage an dem abgesplitterten Mast befestigt. Mir war es gelungen, meine Seekiste so einzukeilen, dass sie zusätzlichen Auftrieb schaffte. Der Taifun war weitergezogen, was uns jetzt noch rauf und runter warf, war Dünung. Die aber war ruppig.

Ich glaube, dass mein Vorfahre Jürgen Rickmers – neben all dem, was er sonst noch war – ein annehmbar guter Erzähler gewesen sein muss. Er hätte wohl gar nicht die Dienste eines Skribenten in Anspruch nehmen müssen, um Erlebtes aufzuschreiben. Warum er es dennoch tat? Ich glaube, er brauchte den Prozess des Erzählens, das Erlebte mit einem anderen Menschen teilen, der aufmerksam zuhörte und Fragen stellt. Der Schilderung seines Schiffsverlustes im Taifun beigefügt, findet sich – in der Handschrift von Rickmers – die Abschrift eines Briefes, der sicherlich von versicherungstechnischer Relevanz war.

Hongkong, den 30. September 1851

An die Agenten von Lloyds, Hongkong. Gentlemen,-- ich bedaure, Sie darüber in Kenntnis setzen zu müssen, dass die Bark MATHILDE der Reederei Funch & Meinke, New York, unter meinem Kommando unter den folgenden Umständen in einem Taifun entmastet wurde und sank.

Die Boote waren im Taifun von Bord gerissen worden, somit blieb uns nur, in die See zu springen, uns an den Trümmern festzuhalten und zu beten. Am 5. September 1851 Um 5 p. m. verließen wir das Schiff. Nach kurzer Zeit verloren wir das Wrack der MATHILDE aus den Augen. Die Ladung war verloren. Meine Offiziere und die Mannschaft haben ihr Bestes getan, um das Schiff zu retten, doch vergebens. Die gesamte Besatzung wurde von einer kantonesischen Frachtdschunke gerettet.

Ich verbleibe, Gentlemen, Ihr ergebener Jürgen Rickmers

Dass diese Seekiste, die über 100 Jahre lang auf dem Dachboden eines Föhrer Hauses lagerte, so große Bedeutung für das Überleben im Taifun von 1851 hatte, ist schon verrückt. Ohne diese Kiste hätte Jürgen Rickmers vielleicht nicht überlebt. Mein Uropa, Großvater und meine Mutter wären dann ja auch nicht gezeugt beziehungsweise geboren worden. Aber hey, das Überleben derer vor uns hing wahrscheinlich immer mal an einem seidenen Faden. Sei es auf der Flucht vor einem Säbelzahntiger vor 20 000 Jahren, sei es, dass sie großes Überlebensglück in einer römischen Elitekampfeinheit vor 2000 Jahren brauchten, oder sei es eine schwimmfähige Kiste vor 160 Jahren. Alle, die wir heute leben, sind so gesehen Zufällige, weil unsere Vorfahren es in entscheidenden Momenten geschafft haben, nicht im Magen von Beutemachern oder auf dem Grund des Meeres zu landen …

Bei der Vorstellung, wie sich der junge Rickmers zu der Zeit gefühlt haben muss, was für ein Typ er war, wie er aussah und was für ein Leben er wohl geführt hat, hat mir eine sogenannte Ambrotypie, Vorläufer der Fotografie, geholfen. Ich fand sie im Safe meines Großvaters. Das Abbild zeigt Jürgen Rickmers als jungen, eleganten Mann. Ein Mann, ich versuche mich mal etwas in Bildinterpretation, der gern erwachsen wirken möchte, tatsächlich aber noch jungenhaft ist. Seine maßgeschneiderte Kleidung – Tuxedo (ein altmodischer Smoking) mit Weste, weißem Seidenhemd und Halstuch – macht ihn zu dem, was man damals »einen Herrn« nannte. Und der dünne Flaum auf seiner glatten Haut zeichnet nicht den Prototyp des raubeinigen Seemanns.

Das Bild muss von Mitte des 19. Jahrhunderts stammen. Vielleicht entstand es kurz vor seiner Hochzeit 1849 oder als er sein erstes Schiff als Kapitän 1850 übernahm … nur wenige Jahre bevor es mit ihm fast zu Ende gewesen wäre.

Kapitel zwei – Rettung

Immerhin: Die See hatte sich beruhigt. Eine fast schon sanfte Dünung hob und senkte uns, trotzdem wurde es immer schwerer, den Kopf über Wasser zu halten, nicht die von Durst und Hitze zerfetzten Lippen ins Salzwasser zu stippen. Keiner sprach, die meisten husteten.

Mein Blick fiel auf Lorrin, er blutete nicht mehr. Dafür aber unser Smutje, er blutete aus einer Wunde an der Schulter. Der gesplitterte Mast hatte ihn verletzt. Haie wären jetzt ganz schlecht, dachte ich! Haie riechen Blut im Wasser besser als ein englischer Bluthund Blutspuren an Land. Wie lange konnte es noch dauern, bis die erste Dreiecksflosse im Wasser neben uns auftauchte? Und wäre erst einmal der Erste von uns zerbissen, würden die anderen kommen, Hunderte Dolchzähne. Und man konnte dann nur noch beten, dass man vom ersten Biss erledigt wird und nicht …

Ich weiß nicht mehr, wie lange wir schon so vor Chinas Küste im Meer getrieben waren. Ich weiß aber noch, dass wir uns immer wieder anstarrten, um zu sehen, ob in Gesicht des anderen noch Hoffnung zu lesen wäre, Hoffnung, von der man mitzehren könnte.

Und dann brüllte doch jemand – also er brüllte so, wie einer brüllt, der eigentlich nicht mehr die Kraft zum Brüllen hat: »Schiff voraus!«

Ein Maat versuchte daraufhin, sich, balancierend wie ein Gaukler, auf den Mast zu stellen und sein Hemd zu schwenken. Es gelang halbwegs. »Dschunke auf acht Uhr voraus«, krächzte unser Mann vom »Ausguck«.

Die Dschunke kam näher. Ich werde versuchen, das Schiff zu beschreiben: Vorn sind diese chinesischen Segler breit wie eine Wand, zur Mitte hin geneigt und die Rückseite erhebt sich wieder gen Himmel. Der Rumpf sieht fast unseren altertümlichen Koggen ähnlich.

Viele Dschunken sind bemalt mit Bildern in den lebhaftesten Farben. Auf ausnahmslos allen Dschunken sind zwei Augen auf jede Seite des Bugs gemalt, die nach vorne starren. Manche tragen zusätzlich Ohren, sodass der jeweilige Bug einem Tierkopf ähnelt. Die mächtigen Masten mit den geriffelten Segeln waren jetzt deutlich zu erkennen.

Ich kann mich noch genau erinnern, wie glücklich mich der Anblick dieses schönen und farbenfrohen Schiffes machte.

Die Männer um mich rum und auch ich brüllten aus Leibeskräften. Wobei nicht mehr viel Kraft in diesen Leibern steckte.

Es war der Steuermann, der mich angrinste – ja, er grinste so, als steckten wir trocken in irgendeiner Kaschemme bei guten Geschichten und gutem Bier zusammen und nicht bis zum Hals im Ozean: »Die da unten hatten ihre Chance, Käpt’n. Jetzt kriegen sie uns nicht mehr. Da drüben, Käpt’n, die Dschunke hält direkt auf uns zu.«

Wir wissen ja alle nicht, wie wir uns fühlen werden, wenn wir dermal einst wiedergeboren werden. Falls denn überhaupt … Aber ich kann nur sagen: Wenn du stundenlang dem Tod in Richtung auf sein aufgesperrtes Knochenmaul zugetrieben bist und dich dann helfende Hände aus dem Wasser ziehen, dann ist das Neugeburt. So wie wenn nach langen dunklen Wintermonaten die Sonne wieder zum ersten Mal die Haut wärmt. Ein Wunder eben.

Steuermann Little Joe – die Dschunke war noch ’ne knappe viertel Seemeile entfernt – fing an zu singen, den Mund knapp über Wasser. Den Refrain werde ich mein Lebtag nicht aus dem inneren Ohr rausbekommen:

Mother Mary, cum, save me life

Wanna see ma lovin’ wife.

Wir hatten Glück, unfassbares Glück; nicht nur, dass uns ein Schiff auf offener See fand; Glück in Potenz war, dass die chinesische Mannschaft uns freundlich gesonnen war. Das war zu diesen Zeiten alles andere als das Erwartbare: Auf dem chinesischen Festland tobte der Taiping-Aufstand. Davon hatten wir gehört, und seit dem verlorenen Opiumkrieg waren Langnasen – so lautete das Schimpfwort für Weiße – und vor allem Briten gar nicht beliebt bei chinesischen Seeleuten.

Aber diese Chinesen waren freundlich und wussten, was Seenot ist. Man hätte fast meinen können, wir waren nicht die Ersten, die sie aus dem Wasser zogen. Sie reichten uns Decken, weich und warm, und machten uns mit Gesten klar, dass wir uns gegenseitig warmrubbeln sollten. Und dann saßen wir an Deck eines Schiffes, das breit und sicher auf dem Wasser lag. Wir bekamen Reiswein und getrocknetes Hühnerfleisch, zu dem unsere Retter eine scharfe, wohlschmeckende Paste reichten. Ich wurde dem Kapitän vorgeführt, und wir versuchten, uns so gut es ging zu verständigen. Duizuang, so wurde er von seinen Leuten genannt, war ein freundlicher junger Mann, ziemlich groß für einen Chinesen, gekleidet in das gleiche dunkelblaue Leinen wie seine Mannschaft. Er wirkte wissbegierig, aber auch besonnen. Ich holte die Seekarte aus meiner Kiste und gab ihm zu verstehen, dass wir nach Hongkong wollten.

In dieser Weltgegend waren chinesische Kapitäne ohne Karten unterwegs; trotzdem hatte unser Retter kein Problem, unsere Karte zu lesen. Er zeigte erst mit dem Finger in die prall gefüllten Segel, dann auf der Karte auf einen Punkt, der unserer Position entsprechen konnte, schließlich bedeutete er uns mit der Hand die Zahl 15 (drei volle Hände). Das war einfach zu verstehen: Wenn der Wind so stehen bleibt, kann man Hongkong in 15 Tagen erreichen. Die große Stadt, das erfuhr ich zu meiner freudigen Überraschung, lag damit deutlich näher, als ich befürchtet hatte.

Hongkong war seit ein paar Jahren eine britische Kolonie; hier hatten wir nichts zu befürchten, und die Chancen standen gut, mit einem anderen Handelsschiff zurück in die USA zu kommen. Sich an Land setzen zu lassen und Hongkong zu Fuß zu erreichen wäre einem Aufbruch in den Tod gleichgekommen. Das ahnte ich, und Duizuang bestätigte es gestisch mit einem »Schnitt« des Zeigefingers über seinen Adamsapfel.

Unsere Glückssträhne riss nicht ab – wenn man mal Glück als vereiteltes Unglück begreift: Während der Fahrt auf der Dschunke sind wir von chinesischen Seeräubern gestellt worden. Es war der Morgen des dritten Tages an Bord der Dschunke (7. oder 8. September 1851), als ich plötzlich hektische Rufe und aufgeregtes Gerenne von oben an Deck vernahm. Duizuang ließ uns alle, die chinesische Mannschaft und die Crew der MATHILDE, an Deck antreten. Das fremde Schiff, auch eine Dschunke, etwa gleich groß wie unsere, war bedrohlich nahe gekommen und machte Anstalten, uns den Wind abzuschneiden.

Jede Stadt, jede Provinz hat ihre besondere Segelform, sodass jeder, der damit vertraut ist, sagen kann, ob eine Dschunke aus Kanton, Amoy oder Ningpo stammt. Auch diese Piraten-Dschunke stellte eine Menge Flaggen und Wimpel zur Schau; spitze Tücher wehten an einem Mast von sehr stämmiger Art. Diese Mannschaft kam scheinbar aus Ningpo, war also sehr weit nördlich ihrer Heimat auf Beutefahrt.

Und dann tat unser Kapitän etwas ungemein Kluges: Er gab uns und seinen Leuten Anweisung, uns in leichten Abständen an der Reling, den Seeräubern zugewandt, aufzustellen. So waren wir gut zählbar. Ich wies meine Leute an, gerade und kräftig dazustehen und nicht wie halb Ertrunkene an der Reling zu lehnen.

Die Seeräuber sahen, dass es um ihr Vorhaben – bei diesem Zahlenverhältnis von Angreifern und Angegriffenen – nicht gut für sie stand. Sie drehten ab.

Mich hatte das ungemein gefreut: Duizuang und seine Leute hatten uns selbstlos gerettet, obwohl wir ja zum Stamm der unbeliebten weißen Langnasen gehörten, und wir konnten ihnen – wie zum Dank und das auch noch umgehend – durch unsere bloße Anwesenheit einen Überfall ersparen.

Bevor wir endgültig Kurs auf Hongkong nahmen, musste die Dschunke noch zwei Häfen anlaufen – deren Namen sind mir entfallen –, um Fracht zu löschen und neue, hauptsächlich Tuch, an Bord zu nehmen. Duizuangs Leute luden selbst, und er machte mir gestisch deutlich, dass dies der einzige Weg sei, Unterschlagungen zu verhindern. Wir hätten gern mit Hand angelegt, aber Duizuang ließ uns lieber außer Sichtweite unter Deck, während wir im Hafen waren.

Die Tage auf See zwischen den Häfen bot uns Gelegenheit, Mannschaft und Schiff kennenzulernen. Der Mast solch eines solchen Seglers besteht aus einem Stück Holz von wahrlich enormen Ausmaßen, sehr hartes Holz und deswegen schwer wie Blei. Stagen und Wanten zur Stütze des Mastes sind chinesischen Schiffsbauern offenbar unbekannt. Der enorme Mast mit einem Segel ähnlicher Größe ragt einsam auf wie ein Leuchtturm. In der Mastspitze ist ein Loch, durch das ein Seil führt zum Hochziehen des Segels. Dieses dicke Seil wird um einen Wickelblock geschlungen und mit furchtbarem Getöse und noch schlimmerem Geschrei hochgezogen. Wobei dieses Geschrei als Singen gilt! Begleitet von all diesem Lärm ruckt das gigantische Segel langsam aufwärts. Dieser Prozess dauert etwa eine halbe Stunde. Dann kommt das zweite Segel an die Reihe, welches entschieden kleiner ist; dann das dritte, noch kleinere. Das zweite Segel ist am Fockmast, das dritte am Besanmast befestigt. Praktisch alle Dschunken haben drei Masten.

Duizuang ließ uns beim Einlaufen in den zweiten und letzten Hafen vor Hongkong (ein gefährlicherer Hafen als der vorherige, wie unser Kapitän zu verstehen gab) wieder unter Deck verschwinden, da er kein Aufsehen erregen wollte. Weiße fallen auf im Meer asiatischer Gesichter. Und das wäre – das ahnte ich damals mehr, als dass ich es wusste – nicht gut für uns gewesen.

Viel später, als ich einem chinaerfahrenden dänischen Kapitän davon berichtete, zog der die Luft durch die Zähne und sagte: Da wart ihr wohl noch dichter am Tod als unterm Taifun. Es gab damals eine grassierende Angst an der gesamten chinesischen Küste vor britischen Spionen. Und diese Angst – und mit ihr uns – hätte man normalerweise im Keim erstickt.

Ich glaube, ich muss etwas weiter ausholen: Wir hatten natürlich vom Taiping-Aufstand gehört, aber es trug sehr zu meinem guten Befinden bei, dass ich damals noch keine Details wusste.

Als wir nach 19 Tagen die Gewässer vor Macau erreichten, wussten wir, dass es nur noch wenige Stunden bis nach Hongkong sein würden. Die Mienen meiner Leute hellten sich mit jeder gesegelten Seemeile weiter auf. Die geschwungene Silhouette der Küste – in ihrem Scheitelpunkt die legendäre Stadt – lud uns ein. Die alte Redensart vom »sicheren Hafen« hatte plötzlich eine ganz wirkliche Bedeutung. Zur Küste hin umkränzten Fischerbooten die Hafeneinfahrt – bunt wie aufs Wasser geworfene Blütenblätter. Die kantonesischen Dschunken sind wohl die farbenfrohsten an der südchinesischen Küste: Löwen und Drachen sind die Favoriten, von denen sahen wir einige.

Über den Himmel spektakelten ganze Wolken von Seevögeln, jedes Fischerboot hatte seine kleine Teilwolke. Der Eindruck war uns von unserer Einfahrt nach Whampoa/Kanton in Erinnerung geblieben, aber war es vor einigen Tagen nur eines dieser flüchtig getuschten Bildchen gewesen, war es jetzt wie ein geschmückter Altar zum Erntedankfest.

Nur das feucht-heiße Klima – das übliche – störte mein Hochgefühl. (Es stimmt ja nicht, dass man sich als Mensch aus den gemäßigten Breiten an diese Dampfkessel-Schwüle gewöhnen kann.)

Nachdem wir das Blütenmeer der Fischerboote und eine Reihe kleiner Inseln passiert hatten, lag die Stadt in voller Pracht vor uns: die Stadt, die selbst eine Insel ist – Hongkong.

Wir gingen an der Victoria Wharf vor Anker.

Die Insel Hongkong ist an sich nichts anderes als ein riesiger Fels, über den sich eine Stadt gelegt hat.

Man sieht schon von See aus große Terrassen, Gärten und Gebäude, die sich kunstvoll den Berg hinauf ziehen. Sogar bis ganz nach oben zum Gipfel sind im Serpentinenschwung Spazierwege in den Fels geschlagen. Die oberste besiedelte Höhe liegt rund 2000 Fuß über Meeresspiegel.

Beim Einlaufen – vorbei an einem imposanten Signalturm aus behauenen Steinquadern – zählte ich über hundert Schiffe aus aller Herren Länder, darunter auch drei der sagenhaften englischen Tea Clipper, die Jahr für Jahr Geschwindigkeitsrekorde auf der Strecke Hongkong–London brechen und die das Wasser durchschneiden wie ein heißes Messer die Butter. Die RAINBOW aus New York war so ein Clipper; sie schaffte die Strecke von Whampoa nach New York in nur 88 Tagen.

Schließlich gingen wir an Land. »Wanken« ist wohl das passende Wort, denn so viel Erlittenes steckte uns in den Gliedern. Und durch den dreiwöchigen Aufenthalt auf der Dschunke waren wir Schiffbrüchigen … ich sage mal … anrüchig. Das Regenwasser, das an Bord der Dschunke aufgefangen wurde, war zum Trinken und nur zum Trinken.

In Hongkong angekommen, schenkte ich Duizuang, dem Dschunkenführer, meine goldene Uhr mit der langen Kette und legte sie ihm um den Hals. Auch wenn wir nicht viele Worte wechseln konnten, war doch so etwas wie Freundschaft oder zumindest eine Verbundenheit zwischen uns entstanden. Ich will nicht übertreiben, aber ich kann mich festlegen: Ich habe nie ein glücklicheres Gesicht gesehen als das von Duizuang, als er mit der goldenen Uhr um den Hals am Kai stand. Da hatte er nun halb tote Menschen aus dem Wasser gezogen und dabei einen großen Fang gemacht.

Dann, auch das sehe ich noch vor mir, als sei es erst gestern geschehen, begann Duizuang die Uhr ganz genau zu betrachten; als er die eingravierten Symbole: Herz, Anker und Kreuz auf dem Uhrdeckel sah, fing er heftig an zu gestikulieren, sagte mehrfach die Worte »Hong« und »Jesus« und deute dabei gen Himmel. Ich habe ihn damals nicht verstanden.

Erst Monate später hab ich begriffen, was er meinte. Das war, als ich – dem Tod abermals von der Schippe gesprungen – auf Genesung vom Gelbfieber in einem New Yorker Hospital lag und einen Zeitungsbericht über den blutigen Aufstand in China las, den Taiping-Aufstand. Ein gewisser Hong Xiuquan (der Vollkommene) hatte sich zum Christentum bekannt, es aber nicht dabei belassen. Nachdem er zahllose Anhänger gewonnen und eine göttliche Eingebung hatte, ernannte er sich selbst zum neuen Jesus. In dem Artikel, den ich in die Finger bekam, stand das sicher etwas verkürzt … aber das ist, was ich erinnere: In einem von Gott gesandten Traumgesicht will Hong den Auftrag erhalten haben, den Teufel von der Erde zu verjagen. Göttlicher Auftrag sozusagen. Und der Teufel – der Auftrag war da ziemlich konkret – sei der Mandschu-Kaiser aus der seit 200 Jahren regierenden Qing-Dynastie. Und er, Hong Xiuqing, sei der Erlöser, gekommen, um das unterjochte Volk zu befreien.

Hong Xiuquan, der Vollkommene, proklamiert sich selbst zum himmlischen König. Also Vater und Sohn Jesus in Personalunion. Den Heiligen Geist ließ er außen vor. Hong verurteilte die Sklaverei, das Konkubinat, den Opiumkonsum, Folter und das Anbeten von Idolen. Er selbst allerdings sei anbetungswürdig.

Die Menschen hingen an seinen Lippen, liefen ihm zu Hunderttausenden zu. Der amtierende Kaiser versuchte erfolglos, sich dem chinesischen Jesus in den Weg zu stellen. Die kaiserliche Armee desertierte ziemlich vollständig. Dass der Gottgleiche dann doch – nach einer Reihe spektakulärer Siege – den irdischen Gelüsten erlag und zu Fall kam, steht auf einem anderen Blatt der Geschichte. Einem Blatt, das zu lesen ich bis heute nicht die Möglichkeit hatte.

An Land angekommen, meldete ich mich beim amerikanischen Konsulat. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon neben der dänischen die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Hier nahm man meinen Bericht über die Havarie der MATHILDE entgegen und gab mir Einblick in eine Liste amerikanischer und europäischer Segler, die in nächster Zeit Richtung Nord- und Südamerika auslaufen würden. Ich erfuhr übrigens im Konsulat, dass der Taifun, der die MATHILDE versenkt hatte, schon aktenkundig war: Er hatte viel Holz zerschlagen und etliche Menschenleben gekostet.

Meine Mannschaft wollte sich im Heuerbüro umhören, für welche Schiffe noch Deckshände gesucht würden. Einige tauchten allerdings in die Hafenspelunken ab und wurden erst einige Tage später wieder freigespült. Andere hatten Sehstörungen, was mir einmal mehr erklärte, warum Fusel auch »Erblinder« heißt.

Ich brauchte dringend neue Kleidung, nach den drei Wochen auf der Dschunke wäre ich gern vor mir selbst davongelaufen – was bekanntermaßen unmöglich ist. Ich stank erbärmlich. (Eine gewisse Gnade besteht darin, dass man seinen selbst erzeugten Gestank irgendwann nicht mehr spürt.) Die Haut war von Dreck und Sonne braun gebeizt. Freundlicherweise stellte mir das Konsulat einen Mitarbeiter an die Seite, der mich erst zu einem Badehaus lotste und dann zu einer wichtigen Adresse: Ich bekam neues Unterzeug. (Pardon, das schickt sich wohl nicht: Aber ich muss es hier bemerken. Sauberes und warmes Unterzeug ist, nachdem man sich das verdreckte, verklebte, verschissene vom Leib gepellt hat, einer der größten leiblichen Genüsse überhaupt. Das kommt in den Sehnsuchtsliedern der Seeleute nicht vor. Hätte aber etliche Zeilen verdient.)

Ich bekam einen langen Rock aus Seide und eine ebenfalls seidene Weste und einen Handstock mit goldenem Ring. Ich war in Versuchung, mich von einem der vielen Pinselkünstler malen zu lassen, die überall ihre Dienste anboten. Aber ich hatte mich entschlossen, mit ganz kleinem Gepäck zu reisen.

Es war mein erster Aufenthalt in Hongkong, und der Ort faszinierte mich. Warum eigentlich? Wenn schon New York für einen Föhrer riesig und total anders ist, dann ist Hongkong ein anderer Planet! Diese Menschenmassen, die durch die Straßen fluten – und dabei ein Naturgesetz zu brechen scheinen: Es sind jeweils mehr Menschen in den Gassen unterwegs, als eigentlich hineinpassen, eine schiebende, drängende, rumpelnde, stampfende Masse Mensch. Dann die fremden Sprachen, die zu einem Brausen verklingen, kontrapunktiert von Tonglocken-Gebimmel; das entsteht, wenn Tausende von Händlern versuchen, gleichzeitig und gegeneinander ihre Schiebekarren voranzustoßen.

Irgendwann kapituliert die Nase vor dem Ansturm von Gerüchen: süß, bitter, sauer, brenzlich, fruchtig, Gerüche von Waren, bei denen man nicht weiß, ob man sie essen, verfeuern oder sich damit schmücken soll.

Überhaupt … dieses China macht dich zum Fremden. Fremdartiger ist nur noch der südliche Sternenhimmel ohne Orion und Großer Wagen, ohne Himmels-W und Plejaden.

Ich glaube, kein Europäer kann alt genug werden, um China zu verstehen. Während im Umland von Hongkong aufs Mörderischste gekämpft wurde – Neu-Jesus gegen Alten Kaiser – bin ich über Märkte gegangen, die überquollen von Leben und Waren.

Wo die Straßen auf den Ufersaum trafen, setzte sich der Trubel ins Wasser fort; Händler in kleinen Booten dümpelten auf dem Wasser, so dicht an dicht, dass man leicht von einem Boot zum anderen hätte gehen können, wie über eine schwimmende Brücke. Auf den Abdeckungen mancher Boote wurden Garküchen betrieben, und die Konkurrenz ist so groß, dass sich kein Kleinstrestaurant schlechte Qualität erlauben kann. Du findest Kunsthandwerk von einer Güte, wie ich es woanders kaum jemals gesehen habe und gleich daneben entsetzlichen Plunder. Ich habe eine »Original Schweizer« Deckeluhr gesehen, die auch ein Schweizer aus Bern oder Zürich nicht als Imitat erkannt hätte.

Vor Betrug muss man sich hier allemal in Acht nehmen! Falschgeld ist massenhaft im Umlauf. Der geläufigste Trick ist, dass jemand deinen Dollarschein prüft, knittert, zwischen den Fingern reibt und sagt: »Dat money no good, Mistel!« Und dann gibt man dir den Schein mit einem bedauernden Grinsen zurück, aber nicht deinen Schein, sondern einen, der mit unglaublich schneller Bewegung hervorgezaubert wurde: eine Fälschung. Erkennt man den Betrug, gibt es eine Entschuldigung: »Solly solly, me mistake …«

Grundregel: Nie am äußeren Rand eines Marktes kaufen! Die Händler haben sich abgesprochen, sodass im Markteingangsbereich höllisch überhöhte Preise verlangt werden; wenn der arglose Käufer dann in den Markt vordringt, ist er erfreut über scheinbar moderate Preise. Den dann immer noch überhöhten Gewinn teilen sich dann der mit den Mondpreisen am Marktrand und der Verkäufer im Marktinneren.

Man lernt schnell. Wenn nicht, geht man, um das Drei- oder Vierfache des reellen Preises erleichtert, zurück an Bord. Und an Bord, so wurde mir berichtet, muss man höllisch aufpassen, dass man nicht eines Morgens über seine Planken geht und erkennen muss, dass alle Kupfer- und Messingbeschläge fehlen. Ein Kapitän aus Rotterdam – fast schon ein Freund, so oft haben wir in allen Häfen der Welt Seite an Seite gelegen – ist genau das in Hongkong passiert. Aber er wusste, in welcher dunklen Ecke des Zentralmarktes er alles zurückkaufen konnte. Hat er gemacht.

Es gibt da eine seltsame Auffassung: Betrug ist völlig in Ordnung. Besonders wenn »Langnasen«, also Europäer, Amerikaner, Australier betroffen sind. Man darf als chinesischer Händler nur nicht sein Gesicht verlieren, etwa dadurch, dass man auf frischer Tat überrascht wird. Und wenn man dem Trickser die Möglichkeit lässt, ohne Gesichtsverlust die Sache rückgängig zu machen, ist alles in bester Ordnung.

Grobe Faustregel: Nie mehr als die Hälfte dessen zahlen, was gefordert wird.

Man fragt sich: Warum dieser Zeitaufwand, um Warenpreise aus Fabelhöhe in Regionen von Normalität herunterzuhandeln? Wäre es nicht einfacher – und nicht zuletzt Zeit sparend – gleich zu normalen Festpreisen anzubieten und auf das Feilschen zu verzichten? Nein! Zeit ist hier kein Faktor, zumindest kein Kostenfaktor.

Und da stand ich nun am unteren Hafen. Um mich herum schoben Kulis – das sind Lastenträger, die meist für jämmerlichen Lohn arbeiten müssen – hoch beladene Karren mit einer Geschwindigkeit, die einen zu unablässigen Sprüngen nötigte. Man braucht nur wenige Momente, um zu verstehen, was »Aus dem Weg!