Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

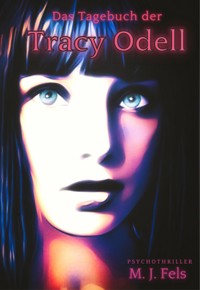

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wer ist Tracy Odell? Was als eine harmlose Brieffreundschaft beginnt, entwickelt sich zu einer Reise in die Tiefen der geschundenen Seele einer Sechzehnjährigen. Dabei können die Gefühlswelten unterschiedlicher nicht sein. Auf der Suche nach sich selbst, bedroht vom dämonischen Stiefvater, entdeckt Tracy zugleich die berauschenden Gefühle erster Liebe, aber auch tödlichen, Verstand zerfetzenden Horror. Voller Selbstzweifel über die eigene Identität, flüchtet sich ihr Verstand in unheilvolle Zwischenwelten, aus denen es vermeintlich kein Entrinnen gibt. Jeder Schritt ins Licht wird begleitet vom Erscheinen eines, übermächtigen Dämonen. Am Ende bleibt die Frage: Wer ist Tracy Odell?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Tagebuch der

Tracy Odell

M. J. Fels

1. Auflage, 2022

© 2022 Alle Rechte vorbehalten.

epubli / neopubli GmbH

Berlin

markusfels.de

Buchbeschreibung:

Wer ist Tracy Odell?

Was als eine harmlose Brieffreundschaft beginnt, entwickelt sich zu einer Reise in die Tiefen der geschundenen Seele einer Sechzehnjährigen. Dabei können die Gefühlswelten unterschiedlicher nicht sein. Auf der Suche nach sich selbst, bedroht vom dämonischen Stiefvater, entdeckt Tracy zugleich die berauschenden Gefühle erster Liebe, aber auch tödlichen, Verstand zerfetzenden Horror.

Voller Selbstzweifel über die eigene Identität, flüchtet sich ihr Verstand in unheilvolle Zwischenwelten, aus denen es vermeintlich kein Entrinnen gibt. Jeder Schritt ins Licht wird begleitet vom Erscheinen eines, übermächtigen Dämonen.

Am Ende bleibt die Frage: Wer ist Tracy Odell?

Das Tagebuch der

Tracy Odell

M. J. Fels

epubli / neopubli GmbH

Berlin

markusfels.de

Kapitel 1

Liebe Tracy.

ich bin mir nicht sicher, warum ich mich entschieden habe, dir zu schreiben.

Ich hoffe, ich darf mich ungezwungen ausdrücken. Oder liest jemand deine Post? Ich möchte dich nicht in Schwierigkeiten bringen.

Ich will dir nicht zu nahetreten und freue mich, wenn dies der Beginn einer Freundschaft ist.

Ich hoffe, dass es dich nicht stört, dass ich zehn Jahre älter bin wie du. Vielleicht trägt dieser Altersunterschied bei, dass wir uns gegenseitig die Sicht auf die Welt neu zeigen können.

Ich freue mich auf deine Antwort.

Mit Liebe, Bernadette.

Kapitel 2

Hi Bernadette.

Was schreibst du mir, wenn du nicht weißt, warum?

Was für ein bescheuerter Name. Ich nenne dich Betty, Getty.

Was bist du, eine gelangweilte Anwaltsgattin. Oder eine Frau Doktor, die den lieben langen Tag darüber grübelt, was sie mit ihrer vielen Zeit anfängt, wenn der Weißkittel mit seiner Assistentin in der Praxis Doktorspiele macht?

Das ist mit Sicherheit eine Idee von der Anstaltsleitung oder den Psychos hier, mir jemanden wie dich aufzudrücken. Was erwartest du von mir? Dass ich meine abscheuliche Geschichte vor dir ausbreite?

Checkst du nicht, dass ich es leid, bin sie immer wieder zu erzählen? Nein, offenbar nicht, sonst hättest du mir nicht geschrieben.

T.

Hallo Tracy,

es schmerzt mich, dass du verbittert bist. Trotz deiner ablehnenden Antwort liegt mir eine Menge daran, mit dir weiter in Kontakt zu bleiben.

Ich will dich ohne Vorbehalte kennenlernen. Vom Betreuer habe ich deinen Namen und Alter genannt bekommen. Zu wissen, warum du dort bist, lässt mich immer wieder grübeln, aber ich überlasse es dir, ob du mit mir darüber sprichst.

Fällt es dir leichter, mich in deine Welt zu lassen, wenn ich dir ein wenig von mir erzähle.

Ich bin Single, eine selbstbewusste junge Frau, die sich nichts sagen lässt. Dass du meinen Namen verspottest, hat mich getroffen. Ich denke, das ist eine Strategie, in deiner Wut erst um dich zu schlagen, um niemanden hinter die Mauer sehen zu lassen.

Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Getreu meines Namens, der sich von den Eigenarten des Bären herleitet und die Starke, die Tapfere, die Mutige bedeutet, beeindruckt mich dein im Affekt geführter Angriff nicht sonderlich. Da bedarf es weit stärkere Geschütze.

So leicht wirst du mich nicht los.

Mit Liebe, Betty.

Kapitel 3

Hallo Bernadette.

Ich wäre gerne wie du. Es scheint etwas in unserem Zusammentreffen zu sein, das eine Saite, tief in mir zum Schwingen bringt, die schon lange schwieg, denn dein Brief erreichte mich … in letzter Sekunde.

Schreib mir bitte mehr über dich. Wie siehst du aus, was hast du für eine Haarfarbe, welche Farbe haben deine Augen?

Hast du ein Haustier? Ich liebe Katzen. Hast du Albträume? Hast du vor etwas Angst? Spielst du ein Instrument?

Mein Leben ist momentan leer. Ich habe keine Träume mehr. Die Erinnerungen daran sind unerreichbar. Wenn einem alles genommen wird, vermeidet man, zu träumen, weil es zu schmerzvoll ist.

Mein Inneres ist taub und blind, so ausgepowert und kaputt.

Kriegst du es hin mich zu resetten?

T.

Liebe Tracy,

es schmerzt mich, zu erfahren, dass du so leidest. Aber glaube mir, eine Person zu resetten, ist nicht die richtige Lösung. Ich kann dich von deinen Albträumen ein wenig ablenken.

Ich soll dir beschreiben, wie ich aussehe. Okay. Rotblonde Lockenmähne, schulterlang und noch immer Sommersprossen um die Nase herum. Meine Mutter versuchte mich als Kind damit zu trösten, dass sie spätestens weg sind, wenn ich heirate. Tja, wie ich schrieb, bin ich noch immer Single. Offenbar wissen das die Sommersprossen. Wer weiß?

Mein Mr. Right hat sich jedenfalls noch nicht blicken lassen. Aber ich fühle mich bestens, so wie es ist.

Ja, ich habe eine Katze. Eine typische weißgrauschwarze Hauskatze. Minka.

Aber zurück zu mir. Ich bin ein Meter sechsundsiebzig groß. Sportlich? Na ja. Gehe ab und zu Joggen. Doch an einem fetten, dicken Cheeseburger komm ich nicht vorbei. Mann, dafür könnte ich sterben.

Oh, ich will keine Gelüste in dir wecken, sorry. Ich habe ja keine Ahnung, was ihr da so zu essen bekommt.

Wie gesagt, bin ich selbstbewusst, eine hartnäckige junge Frau. Ich möchte dir gerne etwas von meiner Selbstsicherheit schenken. Jetzt halt mich bloß nicht für eine Spinnerin. Ich glaube fest daran, dass so was möglich ist. Ich habe vor meinem Altar eine Kerze angezündet und eine geheime Formel für dich gesprochen, die dir Kraft spenden wird.

So, jetzt weißt du es. Ja, ich bin eine Hexe. Im Mittelalter wäre ich mit Sicherheit im Feuer gelandet. Zum Glück sind die Zeiten heute liberaler. Und wo du jetzt weißt, dass ich eine Hexe bin, verrate ich dir, dass Minka Mephisto heißt und ein pechschwarzer Kater ist.

Okay, ich hoffe, du hast jetzt keine Angst, vor mir bekommen. Und denke, du merkst, dass ich offen zu dir bin und es hilft Vertrauen zu mir zu finden. Denn ich bin mir sicher, dass es kein Zufall ist, dass wir uns schreiben.

Mit Liebe, Bernadette.

Hallo Bernadette,

so, du bist also eine Hexe. Das haut jetzt kein Loch in meine Matrix. Mit so einer fantastischen Geschichte kannst du mich nicht beeindrucken. Es mag von dir nett sein, dass du eine Kerze für mich anzündest, aber ich glaube an solchen Unfug nicht. Ich glaube an nichts mehr. Wo war er denn, als ich an den tiefsten Punkt der Hölle geschliffen wurde? Warum nahm er mir den Menschen, der versuchte, mich vor dem Unheil zu beschützen?

Bin ich daran schuld und habe es nicht anders verdient?

Die vielen Gespräche in den vergangenen Wochen. All die schlaflosen Nächte, bevor sie das Gedankenkarussell anhielten, nachdem sie mich mit Drogen vollgepumpt haben.

Sie haben mich taub gemacht und blind für das, was geschehen ist. Aber es wartet, wie ein Raubtier im Schatten auf dem Moment, in welchem ich unachtsam bin, um mir den Rest zu geben. Aber hör nicht zu!

Ich habe schon zu viel gesagt. Du musst mich für einen Psycho halten. Wahrscheinlich bin ich eine. Zum Glück ist da jemand, der das hier alles bezahlt und mir so einen Unterschlupf gewährt, bis zu dem Tag, an dem ich vollkommen durchdrehe.

Es hilft mir, dass alles jemanden erzählen zu können, der nicht zum Personal des Sanatoriums gehört. Du willst mich also kennenlernen, wie ich in echt bin? Okay.

Ich habe schwarze Haare, einen langen Pony, der mir bis weit in die Stirn reicht. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe eisblaue Augen. Und eine Narbe unter der rechten Augenbraue, von einem Unfall beim BMX-kross Rennen, da war ich zehn.

Ich mag schwarze Katzen, besonders wenn sie knusprig gebraten und durch sind. Bloß ein Witz! Ich könnte nie einem Tier etwas zuleide tun.

Mephisto. Du hast Humor. Das gefällt mir. Bitte schreib weiter. Ich glaube, du tust mir gut.

T.

P. S.: Da gibt es eine Menge mehr über mich zu berichten. Aber so weit bist du nicht. Ich will dich nicht schockieren.

Liebe Tracy,

es zieht mich innerlich zusammen, dass du offenbar Schreckliches hast durchstehen müssen, aber es kommen bessere Tage ...

Hör auf. Das ist dummes Gequatsche. Das Leben ist eine beschissene Einbahnstraße in die Hölle. Wir sind alle Verlierer, die immer wieder vom Schicksal gefickt werden.

Auch ich musste schon den Verlust eines geliebten Menschen verkraften. Glaube mir bitte, du wirst darüber hinwegkommen.

Gelaber! Nur Narren sind dumm genug, sich das einzureden. Vielleicht werde ich als senile alte Frau vergessen können.

Oder aber es zieht mich immer weiter hinab, bis ich dann für ewig darin gefangen bin und an nichts anderes mehr denken kann, zerfressen von Selbstvorwürfen.

Aber genau das musst du überwinden. Lass nicht zu, dass es dich innerlich zerstört.

Den Weg fort von dort kann dir keiner zeigen, auch ich nicht, aber ich kann dich begleiten.

Psychogebrabbel. Das habe ich alles schon gehört.

Aber es stimmt nicht. Es ist zu hart, als dass ich es jemals schaffen könnte, mich davon zu befreien.

Ich habe keine Kraft mehr, Betty. Ha. Ich bin keine verdammte Bärin, wie du.

Aber eine Jägerin. Denn das bedeutet dein Name.

Hör bitte auf mit deinem Hexenquatsch. Den Namen habe ich Tracy Chapman zu verdanken, weil meine Mutter auf die Musik stand.

Eine beeindruckende Frau. Ich denke, auch sie hat es mit Sicherheit nicht leicht gehabt, bis sie dann Erfolg hatte.

Erfolg? Dass ich nicht lache. Ein paar Lieder. Und was hört man heute von ihr? Außerdem beschreiben ihre Songs genau das, was das Leben für die meisten Menschen bereithält. Sie handeln von der Trostlosigkeit des Alltags und sozialen Problemen. Von Verlierern wie mich.

Du bist keine Verliererin. Du hast nur den Fokus verloren, auf dass was im Leben für einen wichtig sein sollte und was dir Kraft gibt. Eisblaue Augen und pechschwarze Haare. Wow! Du bist etwas Besonderes. Ein wahres Juwel, Tracy ...

Die Klinge des Messers blinkt in den schräg ins Zimmer fallenden Sonnenstrahlen. Der Lichtreflex lockt flüsternd, drängend.

Ist das Messer ein Stück näher herangerückt? Die Finger verkrallen sich ineinander, Fingernägel bohren sich in Haut, bis es schmerzt. Doch der Schmerz ist nicht greifbar genug, um das Verlangen nach mehr davon zu stillen. Stoßweise drückt sich der Atem durch den Mund, der Körper versteift sich in Erwartung der immer wiederkehrenden Flut der Schreckensbilder. Lider zusammengekniffen, um die Augen zu verschließen. Die Arme schlingen sich um den zitternden Oberkörper, der Trost suchend vor- und zurück schaukelt.

«Tracy!» Die Stimme schreit so laut und schrill, dass das Trommelfell zu platzen droht. Gedanken gelähmt wittert sie seinen Gestank: Zigaretten, Schnaps und Kotze.

Gleich packt er sie. Ein erstickter Schrei entrinnt sich ihrer Kehle.

Kapitel 4

Geehrte Frau Verst,

mit großem Bedauern teile ich ihnen mit, dass ihre Briefpatin Tracy Odell versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Zurzeit ist sie sich auf der Intensivstation. Zu ihrem eigenen Schutz ist die Medikation erhöht worden, sodass Tracy in den nächsten Wochen nicht in der Lage sein wird, zu schreiben.

Für ihre Unterstützung bin ich ihnen dankbar. Leider war es im Vorfeld nicht absehbar, wie diese Maßnahme auf Tracy wirkt.

Leere. Der Blick fällt auf das Schreiben. Das Blatt zittert in ihren Händen. Die Finger zerknüllen den Brief. Bernadette schleudert in quer durchs Zimmer. Enttäuschung übermannt sie. War sie zu begeistert, darüber, wie mühelos sie sich mit Tracy verstanden hatte und von der Hoffnung beseelt, den Beginn einer wahren, tiefen Freundschaft zu erleben? Okay, Letzteres war nicht ausgeschlossen, redet sie sich ein.

Die Daumenkuppe berührt nacheinander einzeln die Kuppe der anderen Finger. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder von vorne. Acht. Nochmal zwölf. Und abermals. Sechzehn. Wie ein Mantra sprudelt jedes Wort über ihre aufgeschlagene Lippe. Lallend, den Schmerz ignorierend, hin und her schaukelnd. Die erkennbaren Umrisse der Umgebung formen sich zu einem verschwommenen Bild. Zu mehr ist das geschwollene Auge im unbeleuchteten Raum nicht fähig. Auf der anderen Seite tropft beharrlich Wasser aus dem undichten Ventil der Heizung. Er versteckt sie, damit die Nachbarn nichts merken. Die besorgten, ach so mitleidigen Anwohner.

«Wie geht es ihnen?» – «Wir hoffen, ihre Tochter kommt bald darüber hinweg.» – «Man sieht sie ja kaum, die Arme. Es muss schrecklich für sie sein. Jetzt braucht sie einen sich sorgenden Vater wie sie.» Naive Heuchler!

Unbändiger Hass pocht durch ihre Schläfen, hämmert von innen gegen die Schädeldecke, dass sie meint, ihr Hirn müsse jeden Moment explodieren. Er war nie ein liebevoller Vater. Niemand aus ihrer Klasse wurde jemals zu Besuch eingeladen, um ja nicht zu checken, dass das Bild der heilen Familie nur Kulisse war. Ihre Mutter Verschworene und ihre einzige Vertraute und sie immer eine Außenseiterin.

Und wieder flackern die schrecklichen Erinnerungen durch ihren wunden Geist. Es ist der Tag der Beerdigung. Ihre Augen rot geweint, sitzt sie am Küchentisch. In sich zusammengesunken, sucht sie nach einer Antwort auf die Frage, wie es jetzt weitergeht? Da klatscht etwas auf die weiße Tischplatte und rutscht ein Stückchen zu ihr hin. Tracy streicht sich mit ihrer Hand die herunterhängenden Haare zurück. Fassungslos starrt sie den in Papier eingewickelten Kuchen an.

«Streuselkuchen», bemerkt ihr Vater, der sie aus trüben Augen mitleidlos fixiert. «Den fressen sie doch immer bei Beerdigungen. Lass ihn dir schmecken. Und dann wasch dich, damit ich dein verheultes Gesicht nicht länger ansehen muss.»

«Mama ist tot!», kreischt Tracy ihm besinnungslos entgegen, «Kapierst du es nicht?»

Mit einer wütenden Bewegung fegt sie den Kuchen vom Tisch. Das Paket landet auf den Küchenboden. Der Streuselkuchen fliegt heraus und zerbricht. Etliche Krümel verteilen sich auf den sauberen Fliesen.

«In zehn Minuten ist diese Sauerei weg», schreit Joachim, stampft aus der Küche und knallt die Tür hinter sich zu. Tracy zuckt erschrocken zusammen, unter dem imaginären Schmerz einer Ohrfeige von ihm.

Auf dem Weg in ihr Zimmer kommt sie an der Schlafzimmertür ihrer Eltern vorbei. Die Tür steht auf. Ihr Vater liegt auf dem Bett. Die Bettdecke zur Seite geschlagen.

«Hey! Komm her! Leg dich zu mir und sorge dafür, dass du ein guter Ersatz für deine Mutter bist», fordert seine lallende Stimme. Er hat getrunken. Schon wieder.

Tracy erstarrt. Das meint er nicht ernst, hofft sie.

«Komm endlich her.», wiederholt er seine Forderung ungeduldig.

Er beugt sich über sie. Seine Hände gleiten ihren Körper entlang, zu Stellen hin, die sie nicht berühren dürften. Sie verkrampft sich. Er deutet diese Reaktion anders. Ekel übermannt sie, als sich seine Lippen auf ihre pressen. Keuchend zuckt sie zusammen und versucht sich verzweifelt, seinem Griff zu entwinden, nachdem sich seine Hand in ihren Slip zwängt.

Am nächsten Tag ist er nicht zu Hause. Tracy hockt in der Küche. Sie zittert unkontrolliert. Rotze klebt an ihrer Nase. Ihre Haare hängen strähnig vorm Gesicht. Die Kälte des Küchenbodens verbeißt sich in ihre nackten Füße. Fahrig krallt sich immer wieder ihre linke Hand um ihr rechtes Handgelenk. Ihre Fingernägel kratzen so lange über die Haut, bis rote Striemen zu sehen sind. Ein weiteres Mal wird sie das nicht überstehen, da ist sie sich vollkommen sicher. Ihr Blick flackert durch die Küche.

Benommen steht sie auf. Schwankt auf die Anrichte zu. Sie stützt sich schwer auf die Kante der Arbeitsplatte. Ihre rechte Hand streckt sich nach vorne. Die Finger schließen sich um den blanken Griff des Küchenmessers. Das Geräusch, mit dem sich die Klinge aus dem Messerblock löst, fährt ihr durch Mark und Bein. Ihre müden, verweinten Augen spiegeln sich in der breiten Schneide. Ihr Blick ist getrübt. Geistesabwesend huscht ein übergeschnapptes Lächeln über ihre zu einem dünnen Strich angespannten Lippen. Sie sieht sich schon blutüberströmt auf den weißen Fliesen liegen. Ob er sie dann wieder anschreit, diese Sauerei wegzumachen? Ob es wehtut, sich ein Messer ins Herz zu rammen? Oder ist sie schon tot, bevor die Erkenntnis darüber ihr Hirn erreicht?

Unvermittelt ist da ein fiependes Geräusch in ihren Ohren, so wie bei einer Rückkopplung. Ihre Hand zuckt ihr entgegen.

Das Summen der Türklingel reißt sie zurück in die Realität. Ihre Pupillen weiten sich schlagartig, nachdem ihr geschockter Verstand das Küchenmesser in ihrer Hand entdeckt. Als ob der Griff glühend heiß, schnellen ihre Finger auseinander. Das Messer fällt klirrend auf die Arbeitsplatte.

«Joachim?» Sie hört eine ihr bekannte Stimme, den Namen ihres Vaters rufen. «Tracy?» Dann taucht Tante Gerdas Gesicht im Türrahmen zur Küche auf.

Mit wenigen Schritten ist Gerda bei ihr. Sie umfängt sie mit ihren Armen. Tracy drückt ihr Gesicht an Gerdas Brust. Lautlos bricht der Schmerz in heißen Tränen aus ihr heraus.

Liebe Tracy,

ich weiß, du bist gerade nicht in der Lage, diesen Brief selbst zu lesen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, ihn dir vorzulesen. Ich weiß, dass du in deinem Unterbewusstsein trotzdem etwas von der Bedeutung meiner Worte mitbekommst.

Ich bleibe an deiner Seite. Und wenn du bald wieder besser zurecht bist, werden wir uns sehen. Es ist alles schon abgesprochen. Sie haben mir erlaubt, dich zu besuchen.

Unter uns Hexenschwestern, bevor der nächste Vollmond am Himmel steht, werden wir uns sehen.

Ich gebe dir Halt und verspreche, dass du mich so schnell nicht loswerden wirst. Wenn du jemanden brauchst, dann bin ich für dich da. Das sind jetzt keine leeren Floskeln. Du kannst dir sicher sein, dass ich es damit ernst meine. Es entspricht der Lebenseinstellung, der ich folge, dass zu bringen, was ich jemanden verspreche. Hexenehrenwort. Halt mich in dieser Hinsicht für durchgeknallt. Meine Passion stößt bei den wenigsten Menschen auf Verständnis. Aber es ist für mich eine unerschöpfliche Quelle, die mir Kraft gibt. Genug für uns beide zusammen, Tracy. Und was immer dir widerfahren ist. Ich kenne einen Weg, die Wunden auf deiner Seele zu heilen.

Du hättest die Gesichter der Psychologen sehen sollen, als sie den Brief gelesen haben. Ich glaube, am liebsten wäre es ihnen, mich direkt einzuweisen. Vielleicht keine schlechte Idee. Aber nur, wenn es Cheeseburger gibt.

Lass mich ruhig herumalbern. Glaub mir, wenn du nur einen Funken von deinem Humor zurückgewinnst, dann wird es dir besser gehen. Glaub mir, den werde ich schon aus dir herauskitzeln.

Mit Liebe, Bernadette.

Hallo Bernadette,

ich möchte nicht, dass du kommst, dass du mich so siehst. Einen Zombie. Denn mehr ist von mir nicht übrig.

Wofür soll ich mir das noch länger antun. Das ist kein Leben. Auch wenn ich hier in Sicherheit bin. Es ist doch nur ein Gefängnis. Er läuft da draußen rum und hat schon längst die Nächste in seinen Bann gebracht. Solange er lebt, wird es nicht enden. Er ist zu gewitzt, als dass die richtigen Leute merken, was für ein Monster er ist. Er ist ein Spieler. Verrucht und gnadenlos.

Ich habe längst schon begriffen, dass mein Leben an dem Tag endete, da sie starb. Du denkst sicher, dass ich in Rätseln spreche. Sorry. Aber ich will dich nicht mit meinem Mist belasten. Du hast es nicht verdient, da mit hineingezogen zu werden. Vielleicht ist das, was mir zugestoßen ist eine Bestrafung und er ist der Vollstrecker, mein Henker.

Ich bin bereit, diese Welt zu verlassen. Denn als Zombie will ich nicht länger existieren. Und dort, auf der anderen Seite gibt es zumindest eine Person, die auf mich wartet.

Auch wenn es nur kurz war. Aber es ist nett, dich kennengelernt zu haben.

Tracy

Kreidebleich lässt Bernadette den Brief aus ihrer Hand gleiten. Sie nimmt das Ticken des Sekundenzeigers der Wanduhr überdeutlich wahr, unfähig, sich zu rühren. Wie von einem Fluch getroffen, zu Stein erstarrt, sitzt sie auf dem Stuhl und starrt die letzten Zeilen des Briefes abermals an.

Mephisto nimmt Anlauf. Mit einem gekonnten Sprung löst er sich vom Boden, katapultiert sich hinauf auf den Tisch und landet direkt auf Tracys Brief. Dann streckt er seine Pfote, die Krallen ausgefahren vor und schlägt nach ihrem Gesicht. Doch er hat die Bewegung durchdacht und mit präziser Katzengeschicklichkeit vollführt. So trifft nur eine Kralle die Wange und hinterlässt einen kleinen, aber schmerzhaften Kratzer in ihrer Haut.

«Aua!» Bernadette schreit wütend auf.

Doch dann versteht sie. Mit einem auffordernden Miauen bestätigt der schwarze Kater ihren Gedankengang und hebt schon wieder seine Pfote.

«Ja, es ist ja gut. Ich habe verstanden!»

Keine Minute später sitzt sie im Auto auf dem Weg zum Sanatorium. Gibt es in den Tiefen des Universums irgendetwas, dass Einfluss nimmt, so bittet Bernadette, dass sie rechtzeitig dort ist.

Nachdem sich Tracy beruhigt hat, setzen sie sich gemeinsam an den Küchentisch.

«Weißt du was? Ich mache uns erst mal eine schöne Tasse Tee. Habt ihr welchen da? Ich denke schon. Deine Mutter war in solchen Dingen immer sehr beflissen.»

Gerda erkennt Tracys erneut aufflammende Verzweiflung, als sie zwei Tassen aus dem Küchenschrank nimmt und sie ansieht.

«Es tut mir leid, Kleines, aber es hilft nichts. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Das würde sie nicht wollen.» Beiläufig schaltet sie den Wasserkocher an und öffnet einen anderen Schrank auf der Suche nach dem Tee.

«Hätte ich gekonnt, wäre ich bei der Beerdigung dabei gewesen. Aber leider habe ich keinen früheren Flug bekommen.», sagt Gerda betroffen zu Tracy.

«Wie soll es denn jetzt weitergehen?»

Diese zuckt zusammen. Die sie übermannenden Gefühle schnüren ihr die Kehle zu. Gerda lässt die Packung Tee auf die Oberfläche der Anrichte sinken und sieht ihre Großnichte an. Tracy starrt die Tante ihrer Mutter verzweifelt an. Tränen stauen sich hinter ihren Augen, doch sie durchbrechen die seelische Sperre nicht, weil sie sich dermaßen schämt, dass sie aufspringt und aus der Küche rennt. Das brodelnde Wasser lässt den Wasserkocher erzittern.

Gerda findet Tracy im Garten. Trotz der einstelligen Temperatur ist diese barfuß nach draußen gelaufen. Sie sitzt in der Hollywoodschaukel und schwingt sacht hin und her. Dabei klappern ihre Zähne hörbar aufeinander. Ihr Gesicht ist vor Anspannung gerötet, ihre Lippen dagegen blass und aufgesprungen.

«Hey, Kleine, was machst du denn? Du holst dir ja den Tod!» Gerda begibt vor der lethargisch in die Ferne starrenden Tracy in die Hocke und umfängt ihre zitternden Oberschenkel. Diese zuckt unter der sanften Berührung der alten, faltigen Hände zusammen.

«Was hast du bloß?» Gerda erhält keine Antwort. «Komm erst mal wieder rein. Ich lasse dir ein heißes Bad ein. Du musst schnellstens wieder warm werden, sonst holst du dir eine schöne Erkältung. Und dann rede mit Joachim. So kann es doch nicht weitergehen.»

Tracy lässt sich ohne Gegenwehr von Gerda ins Haus bringen und in die obere Etage führen. Mechanisch steigt sie in die Wanne und lässt das heiße Wasser aus dem chromglänzenden Hahn ihren zitternden Körper umfließen, schließt die Augen und wünscht sich weit weg.

Gefühlte Ewigkeiten später verlässt sie das Badezimmer und hört die Stimme ihrer Großtante und ihres Stiefvaters von unten heraufschallen.

«Sieh doch ein, dass das im Moment das Beste für sie ist, Joachim,», sagt Gerda «Sie sollte erst mal hier raus. Es macht mir nichts aus, sie für ein paar Wochen mit zu mir zu nehmen. Dann könnt ihr beide zur Ruhe kommen. Du hast mit Sicherheit jetzt einiges zu regeln.»

Tracy hockt sich in einem dicken rosafarbenen Bademantel gehüllt auf den Treppenabsatz. Von hier sieht sie einen kleinen Ausschnitt der Küche. Gerda und ihren Stiefvater aber nicht.

«Sie geht nirgends hin. Tracy wohnt hier bei mir. Sie muss damit zurechtkommen. Sie muss das lernen, sonst wird sie niemals im Leben mit solchen Situationen fertig werden.»

Das sagt der Richtige, knirscht Tracy. Schon zuvor hatte ihr Stiefvater über das Normale hinaus getrunken. Aber jetzt, seit der Beerdigung war er keine Minute mehr nüchtern.

«Sie darf in der Schule nicht zurückfallen», hört sie ihn argumentieren. Erstaunlicherweise hat er seine Stimme derart unter Kontrolle, dass Gerda offenbar nicht merkt, dass er betrunken ist. «Das Leben geht schließlich weiter.»

«Ich werde das mit ihrer Schule schon klären. Selbst wenn sie ein Jahr wiederholen muss, wäre das in dieser Situation nun wirklich kein Problem…», versucht Gerda ihn zu überzeugen, doch sie wird jäh unterbrochen.

«Hörst du nicht?», schreit er. «Tracy geht nirgend hin. Und jetzt will ich dich in meinem Haus nicht mehr sehen. Hast du verstanden?»

Tracy hört das Rücken von Stühlen. Dann erblickt sie Gerda. Ihr Stiefvater drängt sie zur Haustür, die er wütend nach außen hin aufstößt. Mit einer unmissverständlichen Geste gibt er ihr zu verstehen, dass sie unerwünscht ist.

«Geh bitte nicht.», wimmert Tracy. Doch so leise, dass ihre Großtante es unmöglich hört «Geh nicht!»

Doch ihr Vater drängt Gerda nach draußen. Dann schließt sich seine Pranke um den Türgriff. Mit einem lauten Knall schlägt die Haustür ins Schloss. Panisch vor Angst springt Tracy auf und rennt in ihr Zimmer. Ihre zitternde Hand greift nach dem Schlüssel, der zum Glück von innen steckt, und dreht ihn im herum. Mit angehaltenem Atem steht sie hinter der Tür und horcht auf jedes verdächtige Geräusch. Doch es bleibt mucksmäuschenstill.

Tracy rettet sich auf ihr Bett und zieht sich die Decke über den Kopf.

Kapitel 5

Düstere Wolken begleiten sie am Himmel. Bernadette setzt den Blinker und biegt von der Autobahn. Eine Stunde war sie unterwegs. Was änderte sich alles in dieser Zeitspanne? Eine Welt versank und alles Leben verging. Abermals fühlt sie sich wie eine Figur in einem perfiden Spiel, dessen Regeln sie nicht durchschaut. Doch sie wird sich nicht länger benutzen lassen. Erstmal gilt es das Schlimmste zu verhindern.

Hoffentlich kommt sie nicht zu spät. Entschlossen drückt sie das Gaspedal durch und überholt den langsam dahinschleichenden Wagen vor sich.

Als sie auf dem Parkplatz vor dem Sanatorium hält, prasselt der angedrohte Regen aus den bleischweren Wolken. Sie hetzt zum Eingang hinüber. Trotzdem ist ihr T-Shirt und ihre Jeans durchnässt, bevor sie die trockene Lobby betritt. Sie erkundigt sich an der Rezeption nach Tracy.

«Frau Verst, es tut mir leid. Aber es gibt strikte Anweisung, dass Tracy Odell keinen Besuch empfangen darf. Es tut mir leid, aber ich kann sie leider nicht zu ihr lassen.»

«Holen sie doch bitte ihren Betreuer, damit ich mit ihm reden kann.» Bernadette ringt um Fassung. Sie steht kurz davor, aus der Haut zu fahren. Doch sie begreift, dass die Frau hinter dem Tresen nur ihre Anweisungen befolgt.

Die Rezeptionistin greift in aller Seelenruhe zum Telefonhörer. «Frau Odell geht es gut. Die Bewohner in unserer Einrichtung stehen unter ständiger Beobachtung. Und unser geschultes Personal trägt zu jeder Zeit dafür Sorge, dass den Bewohnern keine Gefahr droht, auch nicht von ihnen selbst.»

Bernadette wird in diesem Augenblick klar, dass sie hier niemals eingewiesen werden möchte. Die Erkenntnis, dass das Schicksal eines im goldenen Käfig eingesperrten Vogels wahnsinnig zu werden ist, lässt sie erschaudern.

Sich den Regeln des Sanatoriums beugend, trollt sie sich zur Sitzgruppe im vorderen Teil des Foyers hinüber und lässt sich in das schwarze Polstermöbel fallen. Zum Glück ist die Couch nicht gelb, kostet sie einen Anflug von Zynismus aus. In derlei farbigen Polstermöbeln bringen sich die meisten Menschen um, hat sie mal aufgeschnappt. Sie presst sich innerlich zum Zerreißen angespannt gegen die Rückenlehne und trommelt mit ihren Fingerspitzen ungeduldig auf die Couchlehne ein.

Dann hält sie es nicht mehr aus. Sie lässt sich von der Rezeptionistin Papier und Kugelschreiber geben, marschiert zurück zur Couch und schreibt mit zitternden Fingern.

Liebe Tracy,

ich will dich sehen, auch wenn du denkst, dass du zu einem Zombie mutiert bist. Wiedergänger und Hexen entspringen demselben kranken Zweig der menschlichen Fantasie. Wir sind uns seelenverwandt.

Nimm dir nicht die Chance, jemanden kennenzulernen, der genauso durchgeknallt ist wie du selbst. Denn wie nennst du eine Person, die sich von ihrer Katze beeinflussen lässt. Sich ins Auto setzt, um zu jemanden hinzufahren, den er gar nicht kennt.

Bleib hier Tracy! Für alles gibt es mehr als einen Ausweg. Aber es ist nicht der Tod. Der wird dich früh genug zu sich holen. Doch heute ist nicht dieser Tag.

Mit Liebe, Bernadette.

«Sorgen sie bitte dafür, dass Tracy das sofort bekommt. Wenn nicht, dann werde ich hier solch einen Aufstand verursachen, dass sie morgen davon in der Zeitung lesen können.»

Um den Ernst ihrer Worte zu untermauern, zieht sie ihr Smartphone aus der Hosentasche und hält es demonstrativ in die Höhe. Ohne mit der Wimper zu zucken, greift die Rezeptionistin zum Telefon. Bernadettes Blick flackert für eine Sekunde erschrocken. Die Gedanken rasen hinter ihrer Stirn.

Die Sorge um Tracy flößt ihr eine unbekannte Entschlossenheit ein. Selbstbewusst grinst sie die Rezeptionisten an. «Überlegen sie sich jetzt gut, wen sie anrufen.»

Die Faust hämmert so heftig gegen die Tür, dass Tracy sich sicher ist, sie jeden Moment unter dieser Gewalteinwirkung bersten zu sehen.

«Mach auf!», kreischt er und seine Stimme überschlägt sich vor Wut. Eingeschüchtert krabbelt Tracy aus ihrem Bett und schleicht mit gesenktem Kopf zur Tür. Für einen Moment herrscht eine angespannte Stille. Widerwillig greift ihre Hand nach dem Schlüssel und dreht ihn im Schloss herum. Joachim springt auf sie zu, sodass Tracy wie von einem elektrischen Schlag getroffen zurückzuckt. Seine Hand verkrallt sich im Stoff ihres T-Shirts. Er zerrt sie aus dem Zimmer hinaus auf den Treppenabsatz. Wie eine geprügelte Hündin schleift er sie die Stufen herab. Sie ist sich sicher, dass er sie ins Wohnzimmer bringen wird. Doch er bringt sie tiefer hinunter. Dann drängt er sie in einen der Kellerräume. Es stinkt nach feuchtem Dreck, so wie er.

«Du bleibst hier!», blafft er sie unbeherrscht an. Sie versteht nicht, warum er so wütend auf sie ist. «Bitte, Joachim, lass uns reden.» Mit Daddy, wie früher wird sie ihn, nachdem was passiert ist, nicht mehr anreden. «Vermisst du sie denn nicht auch?»

Sie sieht seine Hand zu spät heranfliegen. Mit mörderischer Gewalt klatschen seine Finger auf ihre Wange, dass ihr Kopf zur Seite schleudert.

«Halts Maul. Dreh dich um!»

Tränen schießen in ihre Augenwinkel.

Tracy weigert sich. Ein Fehler. Er packt sie, schleudert sie durch den Raum in Richtung Wand. Im letzten Moment gelingt es ihr, dem Aufprall zu verhindern.

«Bis heute Abend bleibst du hier, dann hol ich dich in mein Bett!»

Schwere Tropfen prasseln gegen die Fensterscheibe. Tracy sitzt an der Tischkante des Schreibtisches, der vor dem Fenster steht. Sie starrt in den Regen hinaus. Die vom Sturm zu Boden peitschenden Äste der Bäume sieht sie nicht. Das Heulen des Windes klingt wie ein lockender Ruf in ihrem Geist. Die Pfleger haben das Messer nicht gefunden, dass sie hinten in ihrem Schrank versteckt hat.

Jetzt hält sie es in ihrer Hand. Ihre Faust umschließt den Griff derart fest, dass die Knöchel ihrer Finger hart hervortreten. Die Gedanken wandern zu der zweiten Nacht nach dem Tod ihrer Mutter zurück. Sie ekelt sich vor sich selbst.

«Geh dich waschen! Wie siehst du aus? Wasch dir gefälligst das Blut aus dem Gesicht.»

Als der eiskalte Waschlappen ihr geschwollenes Auge berührt, zuckt Tracy die Luft durch die zusammen gebissenen Zähne zischend einatmend zurück. Ihr Spiegelbild wirft ihr einen anklagenden Blick zu. Mutlos lässt sie den Waschlappen ins Becken fallen und stützt sich mit beiden Händen kraftlos am Beckenrand ab. Wenn sie nicht bald fertig ist, wird er nur wütender werden. Aber ihre Finger lassen sich nicht vom Rand des Waschbeckens lösen. Ihre Knie sind so weich, dass sie sich sicher ist, zu Boden zu sinken, wenn sie jetzt loslässt. Ihr erstes Mal hat sie sich anders vorgestellt.

Die Badezimmertür wird aufgerissen. Er steht da. Zwei Köpfe größer als sie. Sein Atem riecht nach Bier und Tabak. Sein Blick fixiert ihre Brust.

«Komm. Zeit schlafen zu gehen.» Die Sanftheit in seiner Stimme ist der reinste Hohn. Ihre Finger lösen sich vom Waschbeckenrand. Hat sie denn eine andere Wahl? Wenn sie nicht macht, was er verlangt, schlägt er sie mit Sicherheit tot, in einem Anfall unbezwingbarer Wut. «Los, zieh dich aus.»

Tracy öffnet das Fenster. Sie sitzt auf dem Schreibtisch. Der Fenstergriff entgleitet ihren Fingern. Der Wind weht kalten Regen in ihr Gesicht. Tropfen fließen über die blinkende Klinge. Gleich wird es ihr Blut sein. Sie dreht ihren linken Arm, so, dass sie die Adern auf der Innenseite ihres Unterarms sieht. Ihr Atem ist ruhig. Es wird schnell vorbei sein, redet sie sich ein. Mit jedem Tropfen Blut, der aus ihrer Ader herausquillt, wird sie der anderen Welt näherkommen. Ihre Gedanken waren nie so klar wie in diesem Moment. Sie setzt die Schneide des Messers auf ihren Unterarm. Es zieht ein wenig, als der Stahl ihre Haut aufritzt. Elfenbeinweiß, silbern und rot. Fasziniert starrt sie auf das Blut, das auf beiden Seiten der Klinge hervorquillt.

«Geben sie Bernard ihren Brief. Er wird ihn zu Frau Odell bringen.»

«Oh, nein», Bernadette schüttelt süffisant lächelnd den Kopf. «Bernard wird mich zu Tracy bringen. Nichts anderes.»

Die Rezeptionistin gibt sich geschlagen und stimmt ihr kopfschüttelnd zu. Aber sie greift gleichzeitig schon wieder zum Telefonhörer. Bernadette ist sich im Klaren darüber, wen sie anruft.

Samtenes Schwarz umfängt sie. Ihre Augenlider sinken herab. Verlockende Müdigkeit liebkost ihren Nacken. Eine nie gekannte, beruhigende Wärme durchströmt ihren Körper, legt ihre sanften Arme um sie. Tracy lässt sich in diese Umarmung hinabgleiten. Nie mehr leiden. Sie treibt in einem Meer von Glücksgefühlen davon. Weißes Rauschen erfüllt ihr Hören.

Einen Gedanken später ist da ihr eine unbekannte Stimme. Die gerufenen Worte klingen wie aus weiter Ferne, von einem verzerrten Echo begleitet. Zeitlich versetzt zu der Bewegung des Mundes, aus dem sie hervorquellen, dringen sie an ihr Ohr. Tracy bemerkt, dass sie diese Szene aus einem unmöglichen Blickwinkel betrachtet. Sich schwerelos fühlend schwebt ihr Geist oberhalb der zwei Personen, die eben ihr Zimmer betreten haben. Sie beobachtet rührselig, wie sich die rotblonde mit der ewig langen Lockenmähne über ihren leblos neben dem Schreibtisch liegenden Körper beugt.

Das Gesicht der Frau ist angespannt. Mit hektischen Bewegungen versucht sie dem Mann in der weißen Anstaltskleidung zu etwas zu drängen. Doch dieser ist starr vor Schock. Er braucht eine Ewigkeit, bis er sich vom Anblick ihres Körpers und der leuchtend roten Blutlache, die ihre weiße Bluse und den gemusterten Teppich besudelt, losreißt. Fluchtartig rennt er aus dem Zimmer. Die Rothaarige nestelt an ihrem Gürtel herum, zieht ihn dann aus den Schlaufen ihrer Jeans und legt ihn um Tracys linken Unterarm.

Tracy folgt fasziniert ihren flinken Bewegungen. Vor dem unschönen Anblick des regungslos daliegenden, sterbenden Körpers scheint die Frau gar keine Angst zu haben. Offenbar ist sie sich sicher darüber, was sie macht, als sie den Gürtel durch die Schnalle schiebt und ihn dann fest um Tracys Arm zuzieht. Und in diesem Moment, da Tracy es von der Zimmerdecke her beobachtet, begreift sie, was die Rothaarige vorhat. «Nein!», schreit sie verzweifelt. Und die Vibration ihrer panischen Stimme erschaudert das langsam verblassende Konstrukt ihrer Seele. Das in intensivster Verzweiflung heraus geschriene Wort zerreißt die Stille um sie herum und lässt die kühle Luft im Zimmer erzittern.

Bernadette erschaudert, bei dem Gefühl, als ein eiskalter Hauch an ihrem Hals entlangstreicht. Langsam dreht sie sich herum. Durch den fest angezogenen Gürtel versucht sie den Blutverlust zu stoppen. Aber dieser Todesatem, der sie soeben berührte, zerrt sie hinunter in eine abgrundtiefe Angst. Sensibel für Übernatürliches durchzuckt sie eine tiefe Sorge bei dem, was sie erblicken wird, wenn sie sich umwendet. Es ist das erste Mal, dass sie so etwas selbst sieht. Bislang hat sie immer nur davon gehört. Mit einer Mischung aus Erstaunen, grenzenloser Faszination und unergründlicher Furcht erblickt sie den hell leuchtenden, kurz unterhalb der Zimmerdecke schwebenden Schemen. Es dauert einige Sekunden, bis sie sich fähig ist, sich von diesem Anblick loszureißen und begreift. Verärgert ballen sich ihre Hände zu Fäusten.

«Verdammt Tracy!», ruft sie dem Licht entgegen. «Lass dir bloß nicht einfallen, dich jetzt feige zu verdrücken. Ich weiß, dass du noch eine offene Rechnung mit jemanden hast. Lass ihn nicht einfach davonkommen. Er ist es nicht wert, dass er schon wieder so einfach gewinnt und sich dann ein neues Opfer sucht.»

«Hier!», Bernadette kramt den Brief hervor. «Hör zu und dann entscheide dich.»

Sie liest die ersten Zeilen vor. Schaudernd blick sie hinauf zur Zimmerdecke. Das Trommeln der Regentropfen auf dem Fensterbrett und der Tischplatte des Schreibtisches ist das einzige Geräusch, das Tracy für unendlich lange Minuten hört.

Sie starrt die Rothaarige unschlüssig an. Das, was während ihrer Existenz im Diesseits zählte, Zeit, Sprache, Namen ist jetzt ohne Belang. Im Übergang und im Jenseitigen gibt es nichts außer Gefühlen. Obwohl sie sich sicher ist, dass sie ihn kennt, gelingt es ihr nicht, sich an den Namen der Rothaarigen zu erinnern. Da gibt es etwas. Eine Flut von widerstreitenden Eindrücken überrollt sie. Das Tor der jenseitigen Welt steht weit offen und ein sanfter Atem zieht sie unerklärlich an, zu verlockend, um umzukehren. Doch der flehentliche Ausdruck auf dem Gesicht der Rothaarigen lässt sie zögern.

«Was zögerst du noch, Tracy, Sternchen? Komm zu mir!» Sie erkennt die Stimme ihrer Mutter. Tränen schießen ihr in die Augen, denn sie ihr wird schmerzlich klar, dass sie nicht bereit ist, ihr zu folgen. Kalte Regentropfen klatschen ihr ins Gesicht, als sich ihre Augenlider flackernd öffnen. Über sich erblickt sie das der Rothaarigen. Sie nimmt mit einem Mal die ganze Schwere ihres entkräfteten Körpers wahr. Die Sehnsucht zurück an den Ort, dem sie vor einem Wimpernschlag so nah schien, zerreißt sie innerlich. Was hat geopfert?

«Da bist du ja wieder», sagt die Rothaarige und ihre Stimme klingt besorgt, voller Mitgefühl, aber zugleich Entschlossenheit. «Ich habe dir doch gesagt. So leicht wirst du mich nicht los, Tracy!»

«Danke Klette!» Ihre Stimme nicht mehr wie ein Flüstern. Da fliegt die Zimmertür auf. Ein Pfleger, zwei Sanitäter und ein Notarzt stürmen ins Zimmer. Dieser hockt sich neben ihr nieder, untersucht sie. Wirft kurz einen erstaunten Blick auf den fest zugezogenen Gürtel um den Oberarm, dann gibt er den beiden Sanitätern medizinische Anweisungen. Einer von ihnen versorgt sie mit einer Infusion. Der andere verbindet ihre Schnittwunde mit einem Druckverband und löst den Gürtel von ihrem Arm. Dann heben sie Tracy auf die Trage, die im Flur abgestellt ist.

Erschöpft fallen ihr die Augenlider zu. Vor ihren geistigen Augen sieht sie Joachim, der mit dem Rücken zu ihr gewandt, mit ihr zusammen in einem engen, endlos erscheinenden Gang steht. Er dreht sich langsam zu ihr um. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht blitzt er sie aus seinen zu engen Schlitzen verengten Augen an. «Du entkommst mir nicht, Liebes!», prophezeit er mit einem dämonischen Lachen. «Ebenso wenig wie deine Mutter, als ich ihr überdrüssig war.»

Kapitel 6

Hallo Hexe.

Ich bin nicht sicher, warum du zu mir hältst? Aber ich bin glücklich, dass sich unsere Wege trafen. Und ich freue mich tierisch auf den Tag, an dem du kommst.

Gestern haben sie mir den Verband abgemacht. Die Schnittwunde ist verheilt, aber noch gerötet. Es ist nicht die Einzige, die ich mir in den letzten Wochen selbst zugefügt habe. Keine war tief genug, um den Schmerz der Wunde auf meiner Seele auszulöschen. Warum das so ist, erzähle ich dir lieber persönlich. Bitte erschreck dich nicht, wenn du die Schnitte auf den Armen siehst. Und verurteile mich nicht dafür. Ich denke, dass du nicht so oberflächlich bist, aber ich wollte dich zumindest darum gebeten haben.

Aber vielleicht hältst du mich für ein Freak, ein feiges Mädchen, das sich lieber hinter Sanatoriums Mauern versteckt, als sich seinen Problemen zu stellen. Ich denke, ich habe dich gebraucht, um es mir selbst endlich einzugestehen, dass ich genau das bin. Ein feiges Mädchen. Es ist Zeit, wieder aufzustehen und den Pfad weiterzugehen. Ich werde mich den Schatten stellen, die mir den Weg versperren, sonst entkomme ich diesem inneren Gefängnis nie.

Oh! Ich glaube, ich bin dir jetzt etwas schuldig, nicht wahr? Du hast mir das Leben gerettet, Hexe. Du bist eine Magierin. Offenbar gehorchen dir die verborgenen Mächte dieser und der jenseitigen Welt. Wow, das beeindruckt mich! Insgeheim bin ich stolz, mit einer wahren Hexe befreundet zu sein. Das macht schon was her. Grins!

Komm so bald wie möglich. Ich vermisse dich.

Deine Jägerin.

Unruhig bewegen sich die Pupillen unter ihren Augenlidern. Stöhnend wirft sie den Kopf hin und her. Mit allen Mitteln versucht sie, ihm zu entkommen. Doch gegen seine Kraft hat sie nichts entgegenzusetzen. Er drückt sie in die Kissen. Presst mit seinen Knien ihre Beine auseinander. Sie schreit verzweifelt. Bis sich seine Pranke auf ihren Mund drückt und ihr die Luft nimmt. Sie riecht seinen Schweiß. Sein stoßweise fauchender Atem verrät seine Erregung. Sein gieriger Blick streift ihre nackten Brüste. Dann nähert sich sein schwitzender Körper ihrem. In einem verzweifelten letzten Versuch presst sie ihre Beine zusammen. Doch er ist ihr überlegen und nutz es aus. Sie ist unfähig, es zu verhindern. Es zerreißt sie innerlich, in dem Moment, da er in sie eindringt.

Schreiend wacht Tracy auf. Ihr Herz hämmert schmerzhaft unter ihren Rippen. Das Blut pocht in ihren Schläfen. Sie ist schweißgebadet. Stöhnend befreit sie sich von ihrer Bettdecke. Keuchend vergräbt sie ihr Gesicht im Kissen. Doch nur kurz. Ruckartig setzt sie sich auf und starrt in die Dunkelheit.

Sie lässt ihren Daumen über die anderen Finger wandern. Eins, zwei, drei, vier - von vorne, acht - nochmal, zwölf - weiter, sechzehn.

Langsam beruhigt sich ihr Atem. Durchs Fenster fällt helles Mondlicht auf das Bettlaken. Nachdem der Schock abebbt, fröstelt Tracy. Sie setzt sich an den Bettrand. Ihre nackten Füße berühren das Laminat. Sie drückt sich hoch und steht auf. Mit wenigen Schritten ist sie am Fenster. Der Teppich, der unter dem Schreibtisch gelegen hat, fehlt. Tracy klettert auf den Stuhl, dann stellt sie sich auf die Tischplatte. Mit der rechten Hand hält sie sich am Fenstergriff fest. Nein, dies wird kein weiterer Versuch zu entkommen. Zumindest nicht so, wie sie es bislang versucht hat. Im Gegenteil. Sie will leben - und sich rächen. Der Tag wird kommen, da sie es ihm heimzahlen wird. Und dann werden diese schrecklichen Träume endlich ein Ende haben.

Am Düsseldorfer Flughafen wuseln die Passagiere der Lufthansamaschine aus New York durch den Check-out-Bereich. Zwischen den Leuten, die sich am Gepäckband versammelt haben, um die Koffer oder Reisetaschen in Empfang zu nehmen, entdeckt das geschulte Auge des Zollbeamten eine ältere Dame. Ihr Gesicht ist sonnengebräunt, da sie eine vierwöchige Rundreise durch die USA hinter sich hat. Trotzdem sind ihr die Strapazen der Reise anzumerken.

Immer weiter leert sich das in einer Schleife an den Passagieren vorbeilaufende Gepäckband und verringert sich die Anzahl der Personen, die warten. Unbemerkt nähert sich aus dem Rückraum ein Zollbeamter der älteren Dame und spricht sie an.

«Frau Odell? Folgen sie mir bitte. Es besteht der Verdacht, dass sie zollpflichtige Waren mit sich führen.»

Erstaunt wendet sich Gerda Odell dem uniformierten Beamten zu. Seine Zolluniform sitzt perfekt. Kein Grund für die ältere Dame, irgendeinen Verdacht zu schöpfen. Natürlich wundert sie sich, weil sie sich keiner Schuld bewusst ist. So ist sie überzeugt, dass sich die Angelegenheit schnell erledigen lässt, und folgt dem Mann. Er führt sie einen kahlen, von etlichen Türen auf der rechten Seite gesäumten Gang entlang. Links ist hinter großen Glasscheiben, das Rollfeld zu sehen. Die Geräusche ihrer Schritte brechen sich an den Wänden als kaltes Echo. Unvermittelt bleibt der Mann vor einer der Türen stehen, holt einen Schlüssel hervor und schließt sie auf. Mit einer Geste bittet er Gerda, den Raum zu betreten.

Verwundert schaut diese sich in dem fensterlosen, leeren Zimmer um. Sie beschleicht ein ungutes Gefühl. Mutig, wie sie ist, dreht sie sich herum und stellt den Mann zur Rede. Bevor sie jedoch zu Wort kommt, legen sich schon seine großen kräftigen Hände um ihren Hals. Seine Daumen drücken, wie mit der ungeheuren Kraft der Klemmbacken eines Schraubstocks, auf ihren Kehlkopf ein. Es dauert keine Sekunde, da verliert Gerda das Bewusstsein.

Ein Röcheln entringt sich ihrer Kehle. Die Zunge klebt wie ein aufgequollenes Stück Fleisch am Gaumen. Tonnenschwer drückt ihr Kopf auf die Schultern, trotzdem versucht sie, ihn zu bewegen. Beim Versuch, die Hand zu heben, um sich über die heiße Stirn zu fahren, bemerkt sie, dass ihre Arme an die Lehne des Stuhls gefesselt sind.

Unüberlegt öffnet sie schwerfällig ihre Augen. Das Licht einer nackten Glühbirne, die an einem schmutzigen Kabel von der Decke baumelt, bohrt sich schmerzhaft in ihre Pupillen. Stöhnend senkt sie ihren Blick und versucht herauszubekommen, wo sie ist. Bevor sie in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen, schiebt sich die schattenhafte Gestalt eines Mannes zwischen ihr und das grelle Licht. Dadurch ist es unmöglich, sein Gesicht zu erkennen. Doch an den Konturen seines in einem zu weiten Hemd und schlabbernder Hose gehüllten Körpers und dem Gestank ist Gerda sich sicher zu wissen, wer da vor ihr steht.

Als sie dann seine raue Stimme vernimmt, bestätigt sich ihr Verdacht. «Ich hoffe, du freust dich, dass ich dich nach deiner langen USA-Reise so freundlich empfange.»

Gerda versucht, seinen Namen zu sagen. Doch ihrem trockenen Mund entringt sich nur ein raues Röcheln. Gleichzeitig durchzucken nie gekannte Schmerzen ihre Kehle.

«Oh, du solltest dich nicht so anstrengen. Mein Kumpel hat es ein wenig übertrieben und deinen Kehlkopf beinahe zu einem blutigen Breiklumpen zerquetscht. Ich bin ihm dafür nicht besonders böse. Für meinen Teil hast du sowieso immer schon viel zu viel gequatscht. Aber so seid ihr Frauen nun mal. Ihr wollt einfach nicht begreifen, dass wir immer noch das starke Geschlecht sind und es auch immer bleiben werden.»

Joachim lässt selbstzufrieden seinen Blick über Gerdas entsetztes Gesicht gleiten.

«Auch Tracy wird das noch begreifen. Oder aber sie wird enden wie ihre Mutter – und wie du!»

Mit letzter Kraft versucht Gerda in einem unsinnigen Versuch die Fesseln zu lockern. Die Angst vor dem, was er mit ihr vorhat, weitet ihre Pupillen. Die Panik in ihrem Blick genießend tritt Joachim nah an sie heran.

«Ich finde es schon beachtlich, dass du es geschafft hast, Tracy all die Wochen vor mir zu verstecken. Doch letztendlich habe ich sie gefunden. Du sollst wissen, dass es eine Genugtuung für mich ist, sie im Wissen, dass du mir nicht mehr in die Quere kommen kannst, zu mir zurückzuholen.»