Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

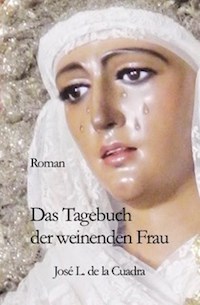

Während des zweiten Weltkriegs wird in Paris ein Gemälde des Malers Picasso durch die Gestapo beschlagnahmt. Es ist ein Portrait der 'Weinenden Frau'. Kurz vor dem Einmarsch der Alliierten in Paris überquert ein Trupp Naziflüchtlinge die Pyrenäen. Mit dabei ist die 'Weinende Frau' ... und das Kind einer jüdischen Widerstandskämpferin. Jahrzehnte später kauft der Student Jorge bei einem Bouquinisten in Paris ein Buch über die baskische Stadt Guernica, die während des spanischen Bürgerkriegs von der deutschen Luftwaffe bombardiert und zerstört wurde. Im Buch steckt ein Zettel mit einer Nachricht: Wer du auch bist, der das liest, wenn du begreifst, werde ich nicht mehr sein. Bete für die weinende Frau. Laura. Jorge beschliesst, die Frau, die er in Gefahr wähnt, zu suchen. Dabei wird er durch Olivia unterstützt, die ihm wie zufällig über den Weg läuft. Das 'Projekt Laura' führt ihn zu einer geistig verwirrten Alten in einer psychiatrischen Klinik Sevillas. Sie übergibt ihm ihr Tagebuch und Jorge erfährt eine unglaubliche Familiengeschichte, eine Geschichte über weinende Frauen, wie sie einst Picasso malerisch dargestellt hat. Die Alte scheint Laura zu kennen. Je mehr Jorge über sie erfährt, desto mehr beginnt sie, in ihm zu leben, bis er sie in Visionen seiner Seele erkennt. Doch gibt es sie nur in seiner Phantasie?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Zu diesem Buch

Zum Autor

Prolog

Kapitel 1 Paris 1942, Gestapoverhörkeller

Kapitel 2 Paris 2010, Seine-Ufer

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Nachwort

Gleich weiterlesen?

Zu diesem Buch

Während des zweiten Weltkriegs wird in Paris ein Gemälde des Malers Picasso durch die Gestapo beschlagnahmt. Es ist ein Portrait der ‚Weinenden Frau’. Kurz vor dem Einmarsch der Alliierten in Paris überquert ein Trupp Naziflüchtlinge die Pyrenäen. Mit dabei ist die ‚Weinende Frau’ ... und das Kind einer jüdischen Widerstandskämpferin.

Jahrzehnte später kauft der Student Jorge bei einem Bouquinisten in Paris ein Buch über die baskische Stadt Guernica, die während des spanischen Bürgerkriegs von der deutschen Luftwaffe bombardiert und zerstört wurde. Im Buch steckt ein Zettel mit einer Nachricht: Wer du auch bist, der das liest, wenn du begreifst, werde ich nicht mehr sein. Bete für die weinende Frau. Laura.

Jorge beschliesst, die Frau, die er in Gefahr wähnt, zu suchen. Dabei wird er durch Olivia unterstützt, die ihm wie zufällig über den Weg läuft. Das ‚Projekt Laura’ führt ihn zu einer geistig verwirrten Alten in einer psychiatrischen Klinik Sevillas. Sie übergibt ihm ihr Tagebuch und Jorge erfährt eine unglaubliche Familiengeschichte, eine Geschichte über weinende Frauen, wie sie einst Picasso malerisch dargestellt hat. Die Alte scheint Laura zu kennen. Je mehr Jorge über sie erfährt, desto mehr beginnt sie, in ihm zu leben, bis er sie in Visionen seiner Seele erkennt. Doch gibt es sie nur in seiner Phantasie?

Zum Autor

Der Autor ist gebürtiger Schweizer spanischer und russischer Abstammung. Er lebt in Bern, ist verheiratet und Vater dreier Töchter. Bis 2013 führte er eine Arztpraxis. Bisherige Veröffentlichungen: Die Fuge der Liebe (2014), Eine Faustsinfonie (2016).

José L. de la Cuadra

Impressum

Texte: © Copyright by José Luis de la Cuadra

Umschlaggestaltung: © Copyright by José Luis de la Cuadra

Prolog

Selten hat ein Bild den Aufschrei der Weiblichkeit gegenüber der männlichen Gewalt so drastisch vorgeführt wie das Bild ‚Guernica’ von Pablo Picasso. Das Sinnbild der Zerstörung der baskischen Stadt während des spanischen Bürgerkriegs wurde, weit über den zweiten Weltkrieg hinaus, Symbol für die Widerstandskraft des freiheitlichen Denkens in Europa. Das sinnlose Gemetzel hat Picasso zum Anlass genommen, das Leiden aus der Sicht weiblicher Empathie dem männlichen Drang zur Gewalt bildnerisch gegenüberzustellen.

In diesem Roman begibt sich Jorge auf die Suche nach einer Frau, die durch ihr Weinen seine Seele berührt – und gerät dabei in eine Familientragödie, die in Paris zur Zeit des zweiten Weltkriegs ihren Anfang nimmt.

1 Paris 1942, Gestapoverhörkeller

„Warum schweigen Sie?“

Gestapo-Offizier Walter Müllheim saß an einem einfachen Holztisch im Untergeschoss des Gebäudes, Rue des Saussaies Nr.11. Vor ihm lag die Akte der Gefangenen Nr. 326. Auf dem verschmutzten Umschlag stand: Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Paris, Angeklagte L. v. L, geb. 1. Jan. 1924, Begründung: Widerstand gegen die Staatsgewalt (Partisanengruppe ‚Rose Blanche’), Jüdin. Er öffnete die Akte und übersprang die ersten fünf Blätter. Sie enthielten die bekannten Umstände der Festnahme, der politischen Aktivitäten, der Anklagebegründung und Details über die durchzuführenden Maßnahmen. Es folgten die Seiten mit den Verhören, insgesamt dreizehn. Außer den Kalenderdaten waren diese Blätter weitgehend leer. Es fanden sich nur einige Bemerkungen wie: Aussage verweigert, Angeklagte schweigt, L. v. L. ist störrisch. Dreizehn Seiten ohne Geständnis.

Müllheim wusste, dass auch das heutige Verhör ergebnislos verlaufen würde. Die Frau galt als resistent, aggressiv und unkooperativ. Kein Wort hatte der SS-Offizier aus ihr herausgebracht. Keinen einzigen Laut hatte Rüdiger aus ihr herausgeprügelt. Sie blieb stumm wie ein Fisch. Nicht die kleinste Regung verriet, was in ihr vorging.

Der SS-Mann betrachtete seine im Aschenbecher sengende Zigarette. Er brauchte den Geruch seiner Glimmstängel, um den Gestank nach Schweiß und verbranntem Fleisch, der aus den Kerkern durch die Ritzen der Mauern kroch, zu ertragen. Überhaupt fiel es ihm jeden Morgen schwerer, die Treppen zum Verhörkeller hinunterzusteigen. Die Schreie aus den Folterkammern raubten ihm den Schlaf.

Er nahm einen Zug, inhalierte tief und blies den Rauch verärgert in Richtung der Gefangenen, die, von einer Lampe grell beleuchtet, mit angezogenen Beinen auf einem Schemel saß. Die Schwaden tanzten vor ihrem Gesicht hin und her.

„Sie schweigen immer noch?“

Jetzt war es eher eine Feststellung. Müllheim wusste, die Frau würde die Antwort verweigern, ihn mit ihrem Schweigen in Verlegenheit bringen. Warum sagte sie kein Wort? Warum verteidigte sie sich nicht? Warum bettelte sie nicht um Gnade? Benutzte sie das Schweigen als Waffe, um ihn zu bestrafen? Ja, er tat Unrecht, aber es war das Unrecht des Krieges. Über seine eigene Verantwortung hatte er nie nachgedacht. Bis heute.

Schon auf dem Weg zur Rue des Saussaies war er mehrmals stehengeblieben. Heute würde er entscheiden müssen. Die Verhöre abzubrechen, ohne Aussage, ohne Geständnis, bedeutete den Tod der Jüdin. Die Befragungen ergebnislos weiterzuführen würde ihm einen Verweis seiner Vorgesetzten einbringen.

Zweifel nagten an seinem Verstand. Es war ihm nicht gelungen, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen. In seinen Ohren klang die Stille wie ein stummer Schrei, als wäre seine Schuld nicht in Worte zu fassen.

Müllheim spürte ein schmerzhaftes Ziehen im Nacken. Er holte eine Medikamentenschachtel aus der Schublade, schob sich eine Tablette Aspirin in den Mund und schluckte sie mit einem Glas Wasser hinunter, in der Hoffnung, die drohende Migräne abzuwenden.

Im Licht der nackten Glühbirne, die an einem Kabel von der Decke hing, starrte er auf das Verhörprotokoll. Seite vierzehn: leer. Seine Fingernägel krallten sich am Papier fest und zerknitterten es unter hörbarem Rascheln. Er war hin- und hergerissen.

Plötzlich richtete er sich auf.

„Lise von Lilienthal, Sie sind Jüdin und haben sich einer französischen Widerstandsgruppe angeschlossen. Seit der Besetzung ihres Landes durch unsere Truppen unterstehen Sie deutschem Recht. Sie sind angeklagt, terroristische Aktionen gegen Soldaten der deutschen Wehrmacht geplant und durchgeführt zu haben. Wenn Sie uns nicht sagen, wer Ihre Freunde sind und wo wir sie finden können, werden Sie diesen Ort nicht lebend verlassen. Ist Ihnen das bewusst?“

Schweigen.

Die Luft im Gestapo-Verhörkeller war stickig, die Hitze kaum auszuhalten. Schweiß trat dem Offizier auf die Stirne, als er Lise ansah. Es war schwer zu ertragen, was Rüdiger mit ihr im zweiten Untergeschoss angestellt hatte. Die linke Augenbraue war aufgesprungen. Ein Auge war fast zugeschwollen. Mehrere Blutergüsse fanden sich an Kiefer und Hals. Hand- und Fußgelenke zeigten Spuren von Fesselungen. Das schmutzige Hemd war zerrissen und reichte der Gefangenen kaum über die Hüften. Quetschwunden an den Oberschenkeln zeugten von Missbrauch. Blaue Schwellungen an den durchschimmernden Brüsten ließen erahnen, mit welcher Grobheit der Kerkermeister vorgegangen war.

Der Nazi-Offizier kannte Rüdiger Rüpke seit sechs Monaten. Der Polizeibeamte verstand sein Handwerk. Er brachte alle zum Reden. Der ehemalige Bauarbeiter hatte eine steile Karriere im Polizeidienst der SS hinter sich. Die Brutalität und Rüpelhaftigkeit seines Wesens waren die perfekten Voraussetzungen für den Einsatz in den Verhörzentren der Gestapo.

Müllheim starrte seine Gefangene verständnislos an. Bilder aus dem Folterkeller flimmerten vor seinen Augen. Lise an einem Seil hängend, Peitschenhiebe, die ihr Fleisch entblößten, das Brüllen des Folterknechts. Diese Sturheit! Wollte sie wirklich ihr Leben für einige halbwilde Partisanen opfern? Oder wusste sie ganz einfach, dass sie ohnehin sterben würde, weil sie Jüdin war?

Er zündete sich eine neue Zigarette an. Sein Herzschlag hämmerte. Wenn die Gefangene ihn mit ihren großen, tief in den Höhlen liegenden Augen anschaute, kam er sich vor, als säßeer auf der Anklagebank. In dieser Frau verbarg sich eine Kraft, die ihn verunsicherte. Jedes Mal, wenn Rüdiger sie zum Verhör brachte, schien sie erschöpft, ihr Wille gebrochen zu sein. Aber sobald sie vor ihm auf dem Schemel saß und die Lampe ihren geschundenen Körper unbarmherzig zur Schau stellte, richtete sie sich auf, wie ein Grashalm nach dem Regen. Dann wurde das Schweigen zum Gesetz, zu ihrem Gesetz. Sie bestimmte den Ablauf des Verhörs, indem sie es verweigerte. Ihr Schweigen war Macht.

Die Situation war klar. Nach den Richtlinien des Sicherheitsdienstes wurden Angeklagte, die sich den Verhören widersetzten, nach dreißig Tagen Untersuchungshaft erschossen oder ins KZ überstellt. Warum zögerte er?

Lise von Lilienthal wandte ihm das Gesicht zu. Müllheim versuchte sich vorzustellen, wie die Frau vor der Gefangennahme ausgesehen hatte. Hinter den Folterspuren verbargen sich ebenmäßige Züge. Die Augenpartie war wohlgeformt. Die sanft geschwungenen Lippen verliehen dem Aussehen eine ausgewogene Schönheit. Er war irritiert und versuchte ihrem Blick standzuhalten. Plötzlich sah er, wie eine kleine Träne aus dem unverletzten Auge kullerte. Ein leichtes Zucken im Gesicht verriet, dass die Frau die Träne bemerkt hatte. Sie senkte den Blick zum Boden, als wäre ihr der Kontrollverlust peinlich.

Der Deutsche wurde unruhig. Die Gefühlsregung der Partisanin traf ihn unerwartet. Zum ersten Mal zeigte sie einen Anflug von Emotion. War die Träne Vorbote des inneren Zusammenbruchs? War es endlich soweit? Oder war die Träne ein Angriff auf ihn, Taktik?

Lise hob den Kopf und starrte den Gestapo-Mann mit Verachtung an. Trotzig schleuderte sie ihr Haar nach hinten. Die Kontrolle war zurück. Müllheim zögerte, dann holte er sein Taschentuch hervor, stand auf und begab sich auf die andere Seite des Tischs. Obwohl er wusste, dass er sich auf unsicheres Terrain begab, wischte er der Frau die Träne von der Wange. Dann suchte er in Lises Augen nach einem Zeichen der Anerkennung. Nichts. Sie wandte sich ab. Die Frau war stark. Mit der Träne hatte sie nicht Schwäche gezeigt, sondern seine Demütigung erreicht. Betroffen zog sich Müllheim hinter seinen Schreibtisch zurück.

„Hören Sie, ich bin nicht Ihr Folterer. Sie können immer noch lebend davonkommen. Aber es steht nicht in meiner Macht, Sie ohne die benötigten Informationen laufen zu lassen. Ich bin kein Unmensch. Wenn es nach mir ginge, würde ich Sie nicht in den Kerker zurückschicken. Was Rüdiger Rüpke mit Ihnen da unten anstellt, setzt mir mehr zu, als Sie sich vorstellen können. Es widert mich an.“

Was verleitete ihn zu diesen Worten? War es Schwäche? Mitgefühl? Zuneigung?

Müllheim beugte sich über die Schreibmaschine, strich das Blatt Nummer vierzehn glatt und spannte es ein. Er tippte einen kurzen Text, der besagte, dass die Angeklagte das Verhör verweigert hatte. Den Zwischenfall mit der Träne behielt er für sich. Er legte die Seite zum Verhörprotokoll und schloss die Aktenmappe. Die Frau hatte sich auf ihrem Schemel umgedreht und wandte ihm den Rücken zu. Durch die Risse in ihrem Hemd sah er die roten Striemen der Schläge und Spuren von ausgedrückten Zigaretten an ihrem Rücken. Er schluckte leer, dann griff er zum Telefon.

„Rüdiger, du kannst sie abholen.“

Als der Kerkermeister erschien, stand Müllheim auf und trat zu ihm. Rüpke hatte die Partisanin bereits am Arm ergriffen und zerrte sie zur Türe.

„Wir machen Fortschritte, Rüdiger. Ich möchte, dass du bis morgen keine Gewalt anwendest.“

Lise drehte sich um und schaute dem Gestapo-Offizier in die Augen. Ein Anflug von Entspannung lag in ihrem Gesicht. Die Lippen schienen sich öffnen zu wollen, blieben aber stumm.

... und so hattest du endlich ein paar Stunden Ruhe. Meine Hände zittern, Lise, wenn ich schreibe, was du im Kerker durchgemacht hast. Dein Schmerz ist auch mein Schmerz, obwohl ich dich nie gekannt habe. Es macht mich stolz zu wissen, dass du so stark bist und ich fühle eine innere Verbundenheit mit deinem Schicksal.

Meine Tage sind unerträglich gleichförmig. Das Leben in der Klinik zerrt an meinem Verstand. Manchmal glaube ich, dass ich wirklich paranoid bin (was hier übrigens alle meinen). Doktor Fernandez sagt es und Schwester Eufemia manchmal auch, aber nicht immer. Ich sehe Dinge. Ich kriege Schläge. Am Morgen habe ich blaue Flecken, so wie du, liebe Lise. Ich weine viel, wenn ich traurig bin, weil sie mir sagen, dass ich hierbleiben muss. Am liebsten würde ich dich um Rat fragen, weil du eine so starke Frau bist. Als ich das von der Träne aufgeschrieben habe, musste ich so laut heulen, dass ein Pfleger ins Zimmer stürzte und mir eine Spritze gab.

Eufemia ist mir eine gute Freundin geworden. Sie tröstet mich oft und steht bei Doktor Fernandez für mich ein, wenn er sagt, ich solle mich nicht so anstellen und mich zusammennehmen. Wie soll ich mich denn zusammennehmen, wenn es in meinem Hirn drunter und drüber geht und die Gestapo in meinem Zimmer herumlungert? Schwester Eufemia rät mir, immer an meinem Tagebuch zu schreiben. Das beruhigt mich und ordnet meine Gedanken. So kann ich an dich denken, Lise, und dich auf deinem steinigen Weg begleiten.

Ich kenne dich ja nur vom Hörensagen, aber mit der Zeit wurde ich so vertraut mit dir, dass ich meine, in dich hineinkriechen zu können. Das glaubt mir natürlich niemand. Stell dir vor, ich kann durch deine Augen sehen. Ich sehe den Gestapo-Offizier vor mir. Ich fühle, als wäre ich es, wenn du ihn anstarrst, ihn verachtest. Als er dir sagte, er sei nicht dein Folterer, schöpfte ich Hoffnung, dass dein Blick und deine Kraft in ihm etwas auslösen würden. Ich wünschte mir, ohne zu wissen warum, ihr beide könntet euch vertragen. Ich glaube, er ist kein schlechter Mensch. Er handelt auf Befehl. Sein Schicksal hängt, wie deines, von äußeren Umständen ab. Ihr seid eine Schicksalsgemeinschaft, Lise, dazu verdammt, euch gegenseitig aus der Hölle der menschlichen Untiefen zu befreien. Dein Leiden muss ein Ende finden.

Doktor Fernandez hat mich heute beschimpft. Ich solle mir in meinem Tagebuch nicht ein neues Wahnsystem aufbauen. Er wollte meine Medikamentendosen erhöhen. Da habe ich ihn angeschrien. Ich war sehr erregt, habe ihm gesagt, ich wolle stark sein, so wie du (dass ich mich wie in dir drin fühle, habe ich natürlich verschwiegen, ich bin ja nicht dumm). Er sagte, meiner Depression gehe es besser, aber ich müsse vorsichtig sein und die Psychose unter Kontrolle kriegen. Und das habe ich ihm dann versprochen. Du siehst, Lise, auch ich stehe unter enormem Druck. Aber zusammen sind wir stark, nicht wahr? Auch Eufemia hat mir zugestimmt, dass ich es ohne Erhöhung der Medikamentendosis schaffe. Und so bleibt alles beim Alten.

Wenn nur die Tage nicht so lang wären. Und die Nächte nicht so finster. Sie machen mir Angst, weil ich in meinen Träumen immer wieder im Folterkeller lande. Ich leide dann mit dir und wieder erwache ich mit blauen Flecken. In der vorigen Nacht wurde ich so geschlagen, dass ich, du wirst es nicht glauben, mit einem zugeschwollenen Auge erwachte. So ein Zufall. Sollte mir wirklich das Gleiche widerfahren sein wie dir? Sind wir so innig miteinander verbunden?

2 Paris 2010, Seine-Ufer

„Monsieur?“

„Ich möchte dieses Buch.“

Der Bouquiniste-Händler blickte mich erstaunt an.

„Sie möchten wirklich dieses Buch?“

„Ja, ist es nicht verkäuflich?“

„Doch, doch, natürlich, nur ..., es hat mich noch nie jemand danach gefragt. Ein merkwürdiger Titel, nicht wahr.“

„Nun, ich sehe nichts Außergewöhnliches daran.“

„Dann müssen Sie sehr gebildet sein, mein Herr. Fünfzehn Euro, bitte.“

„Ist das nicht etwas teuer? Das Buch hat kaum hundert Seiten.“

„Es ist ein Essay. Woher kommen Sie?“

„Ich bin Spanier, auf Urlaubsreise.“

„Dann gebe ich es Ihnen für zwölf Euro.“

Ich kramte einen Zehnerschein und 2 Euromünzen hervor und kaufte das Buch.

„Glauben Sie nicht alles, was drinsteht. Ich kenne die Autorin nicht.“

Der Buchhändler schüttelte leicht den Kopf, als er das Geld in seinem Taschengurt verstaute. Ich begab mich auf der anderen Straßenseite in einen kleinen Park und setzte mich auf eine Bank. Dann legte ich das Buch auf meinen Schoss und betrachtete den Titel auf dem Umschlag:

Guernica, eine unerträgliche Wahrheit.

Als Student in Literaturgeschichte an der Universität von Salamanca wusste ich einiges mehr über das Thema des Essays als der Buchhändler. Neugierig klappte ich das Schriftwerk auf. Die Autorin hieß Lea Varanda, Kunsthistorikerin, der Verlag Eslibros, Madrid. Als ich weiterblätterte, fiel ein Zettel auf den Boden. Ich hob ihn auf und blickte auf eine handschriftliche Notiz:

Wer du auch bist, der das liest, wenn du begreifst, werde ich nicht mehr sein. Bete für die weinende Frau.

Unterschrieben mit: Laura Bascasa.

Ich las die Notiz mehrmals. Wer schrieb so etwas? Eine Selbstmörderin, eine Depressive? Oder wurde die Frau bedroht? Fürchtete sie um ihr Leben? Und weshalb steckte die Notiz ausgerechnet in einem Buch über die baskische Stadt Guernica, die 1937 von der Legion Condor bei einem koordinierten Angriff der deutschen Luftwaffe dem Erdboden gleichgemacht worden war?

Beunruhigt eilte ich zurück zum Bücherstand und fasste den Mann am Arm. Er war gerade dabei, seinen Verkaufsladen zu schließen.

„Hören Sie, von wem haben Sie dieses Buch?“

Der Bouquiniste blickte mich erstaunt an.

„Weiß ich doch nicht.“

„Bitte!“

„Ich habe Ihnen doch gesagt, dass der Titel merkwürdig ist. Was wollen Sie denn?“

„Monsieur, im Buch steckt eine Notiz. Ich muss wissen, woher Sie das Buch haben.“

„Es wurde mir per Post zugesandt.“

„Ach ja, aber von wem?“

„Ich sagte Ihnen doch, ich weiß es nicht. Es stand kein Absender darauf.“

„Und die Briefmarke, der Stempel?“

„Spanische Briefmarke, der Stempel war verwischt.“

„Sie haben das Buch erhalten, ohne es bestellt zu haben?“

„So könnte man es sagen. Bitte, mein Herr, ich habe jetzt Feierabend, ich muss meinen Verkaufskasten schließen.“

„Noch eine Frage: Kennen Sie eine Frau Namens Laura Bascasa?“

„Nein.“

Ich schlenderte über den Pont au Double und setzte mich auf eine Bank im Park der Kathedrale Notre-Dame. Das Buch hielt ich krampfhaft in den Händen. Natürlich musste ich den Essay lesen. Aber ich wollte auch herausfinden, wer Laura Bascasa war. Die Frau schwebte möglicherweise in Lebensgefahr. Allerdings konnte ich nicht verstehen, dass sie ihr Schicksal den Händen eines Bouquinisten überließ, den sie nicht einmal kannte. Seltsam war auch, dass sie nicht wissen konnte, ob das Buch überhaupt gekauft und die Notiz nicht weggeworfen wurde. Wer setzte solche Hilferufe in die Welt? Gab es einen Zusammenhang zwischen Notiz und Buch?

Ich blickte auf den Umschlag. Ein paar Flecken zeigten, dass das Exemplar nicht neu war. Ich blätterte zum Impressum. Als Erscheinungsdatum war das Jahr 2010 angegeben. Auflage: 1! Nur ein gedrucktes Exemplar? Ein einziges Buch, angeboten durch einen Bouquinisten in Paris, verkauft an einen zufälligen Passanten? Ich stand vor einem Rätsel.

Ein Gedanke, der mich nicht mehr loslassen sollte, setzte sich in meinem Kopf fest: Dass dieses Buch in meinen Besitz gelangt war, konnte kein Zufall sein. Hätte ich gewusst, wohin mich die Schrift führen würde, ich hätte sie als Zeichen einer höheren Macht gehalten.

Es gibt Wahrheiten, die unerträglicher sind als andere. Die Wahrheit, über die ich schreibe, ist die unerträglichste, die ich kenne. Deshalb habe ich, LeaVaranda, beschlossen, darüber zu berichten. Die Welt soll wissen, dass die Wahrheit so schrecklich sein kann, dass nur ein Bild auszudrücken vermag, was geschehen ist. Ein Bild ist wie eine Metapher, es kann Gegebenheiten so überhöht darstellen, dass Worte überflüssig werden. Kein anderes Bild hat das Grauen und Entsetzen der Menschen so schonungslos offengelegt wie ‚Guernica’ von Pablo Picasso. Ich bin Kunsthistorikerin, deshalb weiß ich, worüber ich spreche. Dass ich zur Feder greife, obwohl das Wort nicht annähernd auszudrücken vermag, was damals geschah, hat nur einen Grund: Meine Wut ist so groß, dass sie mein Leben längst fest im Griff hat. Sie richtet sich gegen die siegreichen spanischen Faschisten und ihre deutschen Helfershelfer. Sie diskreditierten das Meisterwerk, weil es die Wahrheit zeigt.

Aber, lieber Leser, lassen Sie mich alles der Reihe nach erzählen. Das Bild wurde während des spanischen Bürgerkriegs 1937 auf der Weltausstellung in Paris ausgestellt. Als stummer Aufschrei klagte es die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch deutsche Bomber an. Es wurde zum Symbol des republikanischen Widerstandes und weltweit zum Symbol einer freiheitlichen Gesellschaft.

Warum ich nicht nur wütend, sondern voller Abscheu bin? Die deutsche Legion Condor, welcheFrancos Armee unterstützte, zerbombte die unbewaffnete Stadt nicht nur hinterhältig, sondern sie tat es, um ihre Bomber im Hinblick auf den bevorstehenden zweiten Weltkrieg zu testen. Der Erfolg wurde gefeiert: die Stadt stand in Flammen und endete in Schutt und Asche.

Der Schande nicht genug. Als die Welt die Aussage des Gemäldes begriff, versuchten Franco und Hitler, des Bildes habhaft zu werden. Aber es war zu spät. Der Künstler war zu bekannt. Franco versuchte, den Maler herunterzureden und Hitler bezeichnete das Werk als entartet (wussten Sie eigentlich, dass der ‚Führer’ sich in der Malerei versucht hat und gerne als Künstler gesehen wurde?). Jedenfalls fand das Werk imAnschluss an die Weltausstellung keine Bleibe und musste sich auf eine Reise durch Nordeuropa und schließlich nach Amerika begeben. Erst nach Francos Tod fand es seine eigentliche Heimat im Museum Reina Sophia in Madrid.

Jetzt, lieber Leser, denken Sie: Das ist alles Schnee von gestern und hinlänglich bekannt. Ja, Sie haben Recht, aber ... Jetzt kommt das große Aber. Am linken Rand des Bildes hat der Künstler den Aufschrei einer verzweifelten Frau mit einem toten Kind im Arm dargestellt. Die Frau verrenkt sich erbärmlich nach hinten, wo sie unter dem Kopf eines Stiers Schutz sucht, eines wilden Tieres, das als männliches Prinzip die Schrecken des Krieges verursacht hat.

Nun, ich will hier nicht debattieren, welche Beziehung Frauen zur Gewalt haben. Ich bin keine Psychologin. Mir geht es nur darum, darzulegen, dass das Motiv der schreienden und weinenden Frau sich in den Jahren nach ‚Guernica’ verselbständigt hat. Aus nicht ganz klaren Gründen hat der Künstler diese Frauengestalt immer wieder und in unzähligen Variationen gemalt. Ja, der Maler hatte seine Probleme mit Frauen. Ja, er hat seine Affären nicht immer stilvoll beendet. Ja, seine Geliebten haben geweint. Aber nein, es geht nicht nur darum. Es geht um etwas Größeres.

Die Sonne neigte sich zur Seine und versetzte die Stadt der Liebenden in einen rötlichen Schimmer. Im Park vor der Kathedrale schalteten sich die Laternen an. Der Wind trug einen Schwall Feuchtigkeit herbei. Ich begann zu frösteln. Im Bann der Zeilen Lea Varandas hatte ich die Zeit vergessen.

In meinem Kopf kreisten die Gedanken wie einst die Bomber über Guernica. Ich war erstaunt, dass die Autorin, die sich als Kunsthistorikerin bezeichnete, nicht wissenschaftlicher vorgegangen war. Das Buch war ein Pamphlet voller Emotionen. Ihre Zeilen waren derart von Wut geprägt, dass man sie als Abrechnung empfand. Aber mit wem wollte sie abrechnen? Doch wohl nicht im Jahr 2010 mit Franco und Hitler. Ich hatte den Eindruck, dass es der Verfasserin eher um eine spezifisch weibliche Forderung ging. Um eine Stimme, die anklagt, aber nicht gehört wird. Um einen unterdrückten Schmerz. Es schien, als sei der Autorin Unrecht widerfahren, als sei sie selbst eine Leidende, eine ‚Weinende Frau’.

Der Maler hatte sein Gemälde in den Dienst des freiheitlichen Gedankenguts der spanischen Republik gestellt und war nicht davor zurückgeschreckt, dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen. Mit dem stummen Schrei der Frau in seinem Werk hatte er nicht nur das Leiden als Folge der männlichen Gewalt angeprangert, sondern dem Bild eine persönliche Note gegeben. Er hatte das Leiden als Attribut der Weiblichkeit dargestellt. Es war offensichtlich, dass Varanda ebenfalls persönlich betroffen war. Die Autorin rang um Fassung, schien sich mit der nach Gerechtigkeit schreienden Frau auf dem Gemälde zu identifizieren. Sie entsetzte sich über die groteske Verrenkung, durch welche die schmerzgeplagte Gestalt dem Tier ihre Unterwerfung anbot. Sie beklagte die Gewalt, als hätte sie sie am eigenen Leib erfahren.

In der Abenddämmerung schlenderte ich zur Rückseite der Kathedrale und überquerte die Brücke zur Insel Saint-Louis. Der Pont Louis Philippe führte mich zum

3

Walter Müllheim saß allein im Verhörraum der Gestapo. Er stützte seinen Kopf mit den Händen und starrte vor sich hin. Es war früh am Morgen. Aus den steinernen Wänden kroch eine ungemütliche Kälte. In der Ferne hörte man das Öffnen und Zuschlagen von Türen. Die Gefangenen wurden geweckt und aus ihren Zellen getrieben. Der Gestapo-Mann hielt seine Ohren zu. Die stolpernden Schritte in den Gängen versetzten ihn immer in Aufregung. Sie erinnerten ihn an das Getrampel verängstigter Viehherden. Bald würde die Türe zu seinem Verhörraum geöffnet und Lise von Lilienthal auf den Schemel gestoßen.

Müllheim hatte in der Nacht kein Auge zugetan. Obwohl er am Abend im Hotel ‚La Chapelle’, dem Treffpunkt der Gestapo- und Wehrmachts- Offiziere, reichlich getrunken hatte, war es ihm nicht gelungen, das Ringen der Gedanken in seinem Kopf zu beenden. Bernard Mésier, Hotelbesitzer und Kollaborateur, war lange bei ihm gesessen. Er machte gute Geschäfte mit den Deutschen und ließ keine Gelegenheit aus, zu betonen, wie dankbar er für die zahlreiche und gut zahlende Kundschaft war. Eigentlich widerte es den SS-Offizier an, wenn sich der schleimige Kerl bei ihm anbiederte, aber gestern war er um jede Ablenkung froh gewesen.

Er wusste nicht, wie er in dieser wohl letzten Sitzung mit der Partisanin vorgehen wollte. Normalerweise benützte er eine Münze, wenn er sich nicht zwischen Erschießen und Konzentrationslager entscheiden konnte. Schließlich war der Unterschied zwischen den zwei Optionen nicht groß. Aber bei Lise wollte er nicht die Münze entscheiden lassen. Er hatte an eine dritte Variante gedacht: weder Erschießen noch KZ. Es wäre nicht das erste Mal, dass Zuneigung zwischen Angeklagter und Offizier andere Wege geöffnet hätte. Nein, er wollte die Gefangene nicht zu seiner Geliebten machen, wie einige seiner Kollegen es vorführten. Vielmehr weckte die Frau seinen Beschützerinstinkt. Irgendetwas drängte ihn dazu, Lise vor dem Tod zu bewahren.

Die Jüdin war anders als viele vor ihr, die er ohne Wimpernzucken ins Verderben geschickt hatte. Sie widerstand der Unmenschlichkeit. Mit ihren kaum achtzehn Jahren verweigerte sie sich ihren Peinigern und bestrafte sie mit der einzigen Waffe, über die sie verfügte: dem Schweigen. Die Frau hatte erreicht, dass Müllheim seinen kalten Gehorsam gegenüber dem nationalsozialistischen System in Frage stellte.

Gestern hatte er darüber nachgedacht, seine Unterkunft im Hotel ‚La Chapelle’ als Versteck zu benutzen, um die Jüdin zu retten. Sein Quartier lag im obersten Stock des fünfstöckigen Gebäudes. Dort befanden sich auch die ‚Séparées’, wo die französischen Prostituierten den deutschen Offizieren zu Diensten waren. Hinter dem Schrank in seinem Zimmer verbarg sich eine Verbindungstüre zum benachbarten Salon. Der unterwürfige Hotelbesitzer wäre sicher bereit, gegen einen Aufpreis, den Salon von außen zu verschließen und die Verbindungstür zu seinem Quartier zu öffnen. So könnte er die Jüdin im Salon unterbringen. Er wäre mit ihr in Kontakt und könnte sie mit dem Wichtigsten versorgen. Das Risiko entdeckt zu werden, schien ihm nicht allzu groß. Der Sicherheitsdienst in Paris war aus Spargründen unterbesetzt. Hitler brauchte seine Ressourcen für die Schlachten im Osten. Zudem hatten die Freier, die durch den Gang liefen, Kopf und Hände bei den Dirnen.

Als sich die Türe öffnete und die Angeklagte hereingestoßen wurde, brauchte Müllheim einen Moment, um sich von seinen Gedanken zu lösen. Erst die rauhe Stimme des Kerkermeisters lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Jüdin.

„Tut mir leid, Walter, aber ich musste ihr eine kleben. Sie hat mich angespuckt.“

Lises linke Wange war aufgeschwollen und von der Nase lief eine Blutspur zum Mundwinkel. An den Armen zeigten sich deutliche Verfärbungen und die Partisanin schleifte das linke Bein hinter sich her. Rüdiger musste noch Einiges mehr ausgeteilt haben. Der Offizier lief rot an und rang um Fassung.

„Arschloch, raus mit dir!“

Müllheim stand auf und begab sich zur Gefangenen, die sich auf den Schemel gesetzt hatte. Er löschte die Lampe, die auf sie gerichtet war, um den Anblick besser ertragen zu können. Dann legte er seine Hand auf ihre Schulter. Lise zuckte zusammen.

„Ich wollte das nicht, glauben Sie mir.“

Eine beklemmende Stille legte sich über den abgedunkelten Raum. Der SS-Mann blieb unschlüssig stehen. Die Jüdin starrte zu Boden und verbarg ihr Gesicht. Der Augenblick schien sich ins Unerträgliche zu dehnen. Die wortlose Zweisamkeit an diesem unheiligen Ort ließ die Zeit stillstehen.

„Ich weiß.“

Die Stimme war ein kaum hörbares Krächzen. Die ersten Worte. Müllheim realisierte erst, was geschehen war, als Lise zusammenbrach und sich in einem Weinkrampf schüttelte. Der Deutsche hielt sie auf, half ihr auf die Beine und zog sie an sich. Er vermied es, sie an sich zu drücken, um ihr keine weiteren Schmerzen zuzufügen. Seine Arme umschlossen die Frau wie ein gläsernes Wesen. Tausend Gedanken schwirrten in seinem Kopf. Er hatte den Moment verpasst. Wenn Gefangene zusammenbrachen, waren sie zum Geständnis bereit. Die Verurteilung war dann nur eine Frage der Zeit. Es war zu spät. Lise war kaum mehr zu retten. Was konnte er tun?

Der Offizier reichte ihr sein Taschentuch. Während sie sich wieder setzte, eilte er hinter seinen Tisch. Er musste Distanz gewinnen, sonst konnte er nicht klar denken. Nachdem er sich eine neue Zigarette angezündet hatte, lehnte er sich nach vorne.

„Lise, ich entschuldige mich für alles, was in diesen Mauern mit Ihnen geschehen ist. Es ist unerträglich. Ich habe mich von den Befehlen meiner Vorgesetzten treiben lassen. Ich habe das Menschsein verlernt. Sie haben mir durch Ihre Standhaftigkeit und Ihr Schweigen gezeigt, was Würde ist. Es ist mein innerster Wunsch, Ihnen einen Ausweg aus dem Schlamassel zu bieten. Sie müssen mir vertrauen. Ich will kein Geständnis. Es steht zwar nicht in meiner Macht, Sie freizusprechen. Aber ich möchte Ihnen helfen, zu einem Leben in Freiheit zurückzufinden. Der Krieg dauert nicht ewig.

Ich schlage Ihnen vor, Sie bei mir zu verstecken, sich sozusagen in freiwillige Gefangenschaft zu begeben, bis die Alliierten Paris zurückerobert haben. Das Risiko für dieses Unterfangen ist für mich ebenso groß wie für Sie. Es setzt voraus, dass wir uns beide hundertprozentig aufeinander verlassen können. Ich weiß, dass es schwierig für Sie ist, mir zu vertrauen, nach allem, was geschehen ist. Aber vergessen Sie nicht, dass ich auf Ihr Geständnis verzichte.“

Schweigen.

„Lise?“

Schweigen.

Müllheim kroch kalter Schweiß über den Rücken. Hatte er sich verrechnet, sich falsche Hoffnungen gemacht? Wenn die Partisanin quatschte, konnte er bald selbst im KZ landen. Die Frau blickte ihm in die Augen. Ihr Gesicht war mit Tränen und Blut verschmiert. Aus ihren Augen sprachen Unverständnis und Zweifel.

„Nein.“

Was sollte er sagen?

„Rufen Sie Rüpke.“

Der Gestapo-Mann erbleichte.

„Keine Angst, ich werde Sie nicht verraten.“

„Ist das Ihr letztes Wort?“

„Ja ... Danke.“

Müllheim griff entsetzt zum Telefon.

„Rüdiger, du kannst sie holen.“

Die Türe öffnete sich sofort und der bullige Kerkermeister griff nach der Gefangenen.

„Und? Wie weit sind wir heute?“

„Rüdiger, ich will, dass du für morgen um zehn Uhr einen Wagen bereitstellen lässt. Wenn ich Platz genommen habe, bringst du mir Nummer 326.“

„In den Wagen?“

„Ja, in den Wagen. Sie will mir zeigen, wo ihre Partisanenfreunde versteckt sind. Kapiert?“

„Echte Fortschritte?“

„Ja, vergiss nicht, ihr einen Mantel mitzugeben.“

Lise warf dem Offizier wütende Blicke zu und wehrte sich vehement gegen Rüpke. Dieser holte bereits zu einem Schlag aus, als Müllheim vortrat und ihn zurückhielt.

„Du rührst sie nicht mehr an. Verstanden?“

„Ich werde machen, was ich kann.“

Müllheim stellte sich vor die Partisanin und versuchte, den Ausdruck ihrer Augen zu interpretieren. Sie stieß ihn jedoch aus dem Weg und dreht sich zu Rüpke. Beim Hinausgehen blickte sie zurück. Eine Träne löste sich von ihren Wimpern.

... Warum bist du so stur, Lise? Warum hast du seinen Vorschlag nicht angenommen? Ich spüre, dass du dich zu ihm hingezogen fühlst. Anders kann ich mir deine Tränen nicht erklären. Dein Inneres presst sie aus deinen Augen, weil deine Gefühle nicht zurückzuhalten sind. Ich zumindest fühle, wenn ich weine, wie sich meine Emotionen lösen und das Innerste herausbricht, gleich einem Wasserfall, der sich aus dem Felsen ergießt. Ich weiß, dass dein Schmerz unendlich ist, aber was macht es für einen Sinn, dich deinen Prinzipien zu unterwerfen und alle Poren zu verschließen? Eines Tages wird es zur Implosion kommen und dann, meine Liebe, wirst du vor der Tragödie deines Lebens stehen (und an mich denken).

Dr. Fernandez sagte mir gestern, dass jeder Mensch einmal vor der Wahl steht, das Leben, wenn es unerträglich ist, entweder als eine Verpflichtung anzunehmen, oder es wegzuwerfen. Er sprach natürlich über meine Depressionen, die mich wieder verfolgen, seit ich in meinem Tagebuch über diese schreckliche Nazizeit schreibe. Ja, ich habe schon darüber nachgedacht, mein Leben zu beenden. Wenn Eufemia nicht wäre ..., ich hätte es wahrscheinlich getan. Nur, wie macht man das, das Leben einfach wegwerfen? Wenn solche Gedanken durch meinen Kopf gehen, dann denke ich, dass du genau dies tun wolltest, als du dein unglaubliches Nein herausgelassen hast. Natürlich, du musst es nicht einmal selbst tun. Rüpke wäre sofort bereit, dich zu Tode zu prügeln. Aber mal ehrlich: würdest du ihm diese Freude gönnen?

Lise, ich bitte dich, überleg es dir nochmal. Du bist eine kluge Frau. Du musst deinen Stolz besiegen. Es ist keine Niederlage, wenn du der Versuchung nachgibst, dein Leben zu retten. Jeder unnütze Tod ist es Wert verhindert zu werden. Und jeder Tod, den man diesen Nazischweinen entziehen kann, birgt in sich einen Funken Hoffnung, dass einmal alles vorüber ist und die Würde des Menschen zurückkehrt.

Ich spüre, dass dich der Gestapo-Offizier liebt, nicht körperlich, oder zumindest nicht ausschließlich, sondern wirklich. Einem Menschen, der liebt, sollte man vertrauen. Das meine ich, obwohl es mir nie vergönnt war, einen solchen zu finden. Die Ärzte sagen, es sei nicht notwendig, und auch nicht jedem gegeben, einen Partner zu finden, den man lieben kann. Ich bin da anderer Meinung. Wen soll man sonst lieben, etwa Gott? Was mir widerfahren ist, hat mich eher in den Wahnsinn getrieben, als zu Gott. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht verstehen kann, wenn Menschen ihre Liebe bei Gott finden. Aber es ist einfach nichts für mich. Und ich glaube, dass das auch für dich nichts ist. Du bist zu stark. Gott liebt die Schwachen. Du kannst deine Liebe unter Verschluss halten, du kannst sie sogar so stark in dir einschließen, dass dir nur ab und zu eine einzelne Träne entweicht.

Ich finde, du hast es jetzt wirklich zu weit getrieben. Das Einsperren deiner Gefühle wird dich zerstören, denn sie können stärker sein als du es wahrhaben willst. Du musst deine Verletzlichkeit bewahren, auch wenn du hundertmal verletzt wurdest. Sonst siegt dein Peiniger. Glaub mir, Lise, wenn ich nach meiner schändlichen Demütigung meine Verletzlichkeit nicht zurückgefunden hätte, wäre der Wahnsinn wie ein Felsschlag über mich hereingestürzt.

Dr. Fernandez hat mir einmal gesagt, die Psychose sei wie ein verzweifelter Versuch der Seele, die Verletzungen des Menschen abzudichten und einzusperren. Aber das ist nun wirklich nicht die Lösung. Auch wenn die Ängste dadurch unter Verschluss geraten, ist es zumindest für meinen Fall besser, meine körperliche Hülle durchlässig zu halten für die schmerzhaften Verwundungen, die mir das Leben beigebracht hat.

Aus diesem Grund kann ich auch zulassen, deine Not und Verzweiflung, deine Schreie und Tränen in mir aufzunehmen und sie ebenso zu empfinden wie du. Wenn mein Doktor sagt, ich bilde mir das alles nur ein, niemand könne die Schmerzen anderer empfinden, dann glaube ich ihm einfach nicht. Niemals könnte ich dir sonst nahe sein, niemals dich verstehen. Und übrigens, wer fühlt eigentlich die Schmerzen, er oder ich?

Es ist mir gleichgültig, was die anderen sagen. Ich habe meine Meinung, auch wenn man mich in der Klinik festhält und mir nicht zutraut, dass ich auf eigenen Füssen stehen kann. Und ich meine, wenn ich mit blauen Flecken erwache, weil mich der Kerkermeister in der Nacht geschlagen hat, dann ist das keine Einbildung. Eufemia kann noch so viele Male sagen, dass sie nichts sieht. Aber wer spürt es? – Ich.

Hoffentlich, Lise, bringt der morgige Tag für uns beide die Erlösung. Für dich die Flucht aus dem Kerker und für mich den schönsten Eintrag in meinem Tagebuch, den ich je geschrieben habe: dass das Leiden zu Ende ist.

Als der SS-Offizier am nächsten Morgen ins Freie trat, stand eine schwarze Limousine bereit. Es war ein wolkenloser Frühlingsmorgen. Die Vögel zwitscherten fröhlich, als versuchten sie, das Heulen des Grauens hinter den Mauern des Gestapogebäudes zu übertönen. Müllheim setzte sich ans Steuer und wartete. In seinem Kopf herrschte ein Durcheinander. Er wusste, dass er auf alle Eventualitäten gefasst sein musste. Und doch hatte er keinen konkreten Plan, wie er vorgehen würde, wenn die Partisanin Widerstände machte. Gestern hatte er vorsorglich Bernard Mésier, den Besitzer des Hotels ‚La Chappel’ aufgesucht. Der alte Schleimer war ganz versessen darauf gewesen, ihm einen Dienst zu erweisen. Er hatte sofort seinen Schlüsselbund hervorgeholt und den Salon neben seinem Quartier von außen verschlossen.

Der Gestapomann blickte nervös auf die Uhr. Es war schon zehn Minuten nach zehn. In diesem Augenblick hörte er das Zuschlagen der hinteren Wagentüre. Im Rückspiegel sah er die in einen viel zu großen Mantel eingehüllte Jüdin. Der Offizier stieg aus und öffnete die Türe.

„Steigen Sie aus und setzen Sie sich neben mich auf den Vordersitz.“

Rüpke, der neben dem Wagen stand, schüttelte den Kopf und griff sich an die Stirne.

„Sei vorsichtig, Walter, die Judenschlampe ist gefährlich.“

Ohne auf die Äußerungen des Kerkermeisters zu reagieren, zog Müllheim die Gefangene aus dem Wagen und stieß sie auf den Beifahrersitz. Dort rollte sie sich in ihren Mantel ein und verdeckte das Gesicht mit den Armen. Dann begab sich der Offizier auf die Fahrerseite und setzte sich ans Steuer. Der Motor heulte auf und die Limousine fuhr in gemächlichem Tempo Richtung Place Madeleine.

„Glauben Sie ja nicht, dass ich Sie zu meinen Freunden führe.“

„Das müssen Sie nicht.“

„Und glauben Sie nicht, dass ich Ihnen zu Diensten sein werde.“

„Werden Sie auch nicht müssen.“

„Sie wollen mich nicht zu Ihrer Geliebten machen?“

„Nein.“

Lise streckte ihre Nase zwischen Armen und Mantel hervor. Der Offizier sah ihre ungläubigen Augen.

„Was dann?“

„Ich habe es Ihnen doch gesagt. Ich nehme Sie gefangen.“

„Haben Sie einen privaten Kerker?“

Müllheim schmunzelte. „So etwas Ähnliches, aber bequemer. Und ..., ich schlage Sie nicht.“

„Wieso wollen Sie das tun?“

„Ich will Ihnen helfen.“

„Lieben Sie mich?“

„Ich weiß es nicht.“

„Sie sollten sich gut überlegen, was Sie da tun.“

„Nehme ich mir zu Herzen.“

„Sie entführen mich also?“

„Ja.“

„Und wenn ich nicht mitmache?“

„Dann fahre ich Sie zurück zu Rüpke.“

„Sie setzen mich unter Druck.“

„Ja.“

„Sie schämen sich nicht?“

„Nein, denn wenn ich Sie zurückschicke, sterben Sie. Wenn Sie mitmachen, liegt das Risiko bei uns beiden.“