9,99 €

Mehr erfahren.

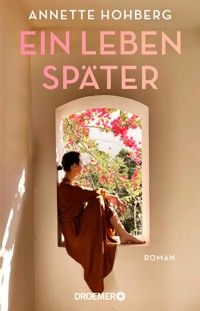

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Leben ist Jetzt Kurz vor ihrem 50. Geburtstag erfährt Martha, dass sie Krebs hat, im Endstadium. Die Journalistin entscheidet sich gegen jede Art von Therapie und geht statt dessen nach Bologna. Sie verlässt ihre Tochter, ihre Freunde, ihren Vater – Jetzt, da ihr Leben mit einem Ablaufdatum versehen ist, tut sie endlich, was sie immer gewollt und sich immer versagt hat. Ohne festen Plan, nur mit ein paar Träumen im Gepäck macht sie sich auf – und findet in Italien nicht nur Antworten auf Fragen, die sie sich bis dahin nie gestellt hat. Sie findet das Lachen, die Leidenschaft, die lange vermisste Lebensfreude – und die große Liebe. Sie trifft Michele, und gerade weil sie weiß, dass ihr nur noch ein paar Wochen bleiben, lässt sie alles zu und nichts aus. Mit ihm feiert sie den Augenblick. "Ich will uns, solange es uns noch gibt. Jeden Moment will ich mit dir leben", sagt sie fast trotzig, wissend, dass alles andere Verschwendung von Zeit wäre, die sie nicht mehr hat. Sie zieht die Sicherheitsnetze ein, die sie jahrzehntelang sorgfältig gespannt hat, lässt den freien Flug zu und erlebt so, dass genau das ihr den Hauptgewinn beschert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 402

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Annette Hohberg

Das unendliche Blau

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Man bereut im Leben nur das, was man nicht getan hat.

Als die Journalistin Martha an ihrem 50. Geburtstag von ihrer eigenen Feier verschwindet, stehen ihre Freunde und ihre Tochter Lina vor einem Rätsel: Warum hat sie ohne ein Wort das Haus verlassen?

Ohne einen festen Plan, nur mit ein paar Träumen im Gepäck hat sie sich aufgemacht – und findet in Italien die Antworten auf Fragen, die sie sich bis dahin nie gestellt hat. Sie findet das Lachen, die lange vermisste Lebensfreude – und lernt Michele kennen. Mit ihm erlebt sie die ganz große Liebe – zum letzten Mal in ihrem Leben, denn was weder ihre Freunde noch ihre Familie wissen: Sie hat nicht mehr lange zu leben und will endlich jeden Tag so auskosten, als sei es der letzte. Denn sie hat erkannt: Man bereut nur das, was man nicht getan hat!

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

Für Alex

1

Es ist wohl dieser Satz gewesen. Dieser eine Satz. Gedankenlos hingeworfen, wie man das mit Sätzen manchmal so macht, nur um irgendwas zu sagen. Eine alte Freundin ihrer Mutter ist es, die ihn ein wenig betrunken auf den Tisch knallt: »Carpe diem ist eine Einstellung, die sich heute niemand mehr leisten kann.«

Dort liegt er dann, der Satz, zwischen Brotkrümeln und Rotweinflecken und Salzstreuern, zunächst unbemerkt, bis ihre Mutter ihn mit einem »Wie meinst du das?« vorsichtig aufliest.

Sie beherrscht das gut, dieses leicht lauernde Nachfragen, das Antworten verlangt, Ausflüchte nicht zulässt. Damit hat sie ihren Mann vor Jahren in die Kapitulation getrieben; sie wollte zu viel wissen von ihm, und sie bekam, was sie wissen wollte. Heute, an ihrem fünfzigsten Geburtstag, hat er einen Blumenstrauß geschickt und eine Karte, auf der er ihr viel Glück wünscht. Ihre Mutter hat die Blumen wortlos in einen kleinen Eimer in der Küche gestellt und neben der Spüle stehen lassen. Es sind rote Rosen, die einen merkwürdigen Kontrast zu dem schmutzigen Geschirr bilden, das sich dort im Laufe des Abends angesammelt hat.

Lina hat sich vorgenommen, mit ihrem Vater zu reden. Man darf seine Frau nicht nach Strich und Faden betrügen und ihr elf Jahre später rote Rosen schicken.

Und nun sitzt ihre Mutter da, hält ihre eben gestellte Frage in der Hand wie etwas, das leicht zu Bruch gehen kann. Eine Frage wie hauchdünnes Glas. »Was meinst du damit?«

Das leise Vibrieren in ihrer Stimme löst etwas aus, das man sonst nur aus Konzertsälen kennt – ein Abebben der Gespräche, sobald der Dirigent den Taktstock hebt, hier und da noch ein Räuspern, ansonsten pure Aufmerksamkeit.

Die Menschen am Tisch sehen zu ihrer Mutter. Viele Freunde aus fünf Jahrzehnten, einige Kollegen aus Redaktionen, wenige Verwandte.

»Ach, ich meine ja nur … Wer kann denn schon tun, was ihm gefällt?«, versucht die Freundin abzuwiegeln. Es liegt Wohlwollen in der Art, wie sie das sagt. Dieser versöhnliche Schulterschluss-Tonfall, in den Betrunkene gern mal überwechseln und die Konsonanten dabei nicht mehr ganz zu fassen bekommen.

»Wir sind doch alle nur Feiglinge …«, entgegnet ihre Mutter, und die sechs Worte sind scharf wie hauchfeine Klingen, die bei der kleinsten Berührung Verletzungen hinterlassen.

»Martha, bitte, was ist in dich gefahren?«

»… kleingeistige, ängstliche, verklemmte Feiglinge, stets darauf bedacht, nicht von der Spur abzukommen. Immer schön vollkaskoversichert gegen das Leben.«

»Was wird das hier?«, mischt sich ein Kollege ihrer Mutter ein. »Klassischer Fall von Midlife-Krise, würde ich sagen …« Er lacht. Ein kurzes, verlegenes Lachen, das sich nicht ganz aus der Deckung traut.

»Carpe diem ist immer eine Option«, schneidet Martha ihm das Wort ab. »Wer aufhört, daran zu glauben, kann sich gleich einen Sarg bestellen.«

Die Freundin beugt sich vor, als wollte sie Martha damit näher kommen, eine Brücke bauen. »Aber es gibt Pflichten. Es gibt Verantwortung. Es gibt …«

»Und das erzählst du mir?«, unterbricht Martha sie. »Mir, die Lina allein durch Pubertät, Abi und Studium gebracht hat? Die jedes Wochenende im Pflegeheim verbringt, um Papa den Hintern abzuwischen? Die sich im Job vierteilt, um wenigstens die laufenden Kosten begleichen zu können? Mir erzählst du was von Verantwortung?«

Lina sieht ihre Mutter fassungslos an. Ihre Mutter, die es nicht leiden kann, wenn jemand die Beherrschung verliert. Ihre Mutter, die lieber die Tür hinter sich schließt, statt ein Wort zu viel zu sagen. Ihre Mutter, die selbst bei der Scheidung das bewahrte, was ihr alle hoch angerechnet hatten: Contenance.

Lina spürt, wie ihre eigene Verwirrung auch die anderen am Tisch erfasst, ein unbekanntes Virus, das sich sekundenschnell ausbreitet und gegen das keiner hier so schnell ein Gegenmittel parat hat.

Sie greift nach der Hand ihrer Mutter, drückt die vertrauten dünnen Finger.

Martha sieht auf, als hätte jemand sie wachgerüttelt. Streicht sich mit der freien Hand das Haar aus dem Gesicht. Dunkelblondes schulterlanges Haar, ohne Spuren von Grau. Wie ein junges Mädchen wirke sie, hat vorhin einer der Gäste gesagt. Sie trägt ein schwarzes Kleid heute, eines mit Stickereien am Ausschnitt. Dazu etwas Silberschmuck. Die Uhr ist ein altes Geschenk ihres Mannes. Eine Art vorwegnehmender Wiedergutmachungsversuch vor fünfzehn Jahren, als die Ehe noch keine Brüche, sondern gerade mal feine Sprünge gezeigt hatte. Martha hat nie aufgehört, die Uhr anzulegen; in solchen Dingen ist sie pragmatisch.

Jetzt wirft sie ihren graublauen Blick der Tochter zu, lässt ihn dort für Momente nach Ankerpunkten suchen, während ihre Hand noch immer in Linas liegt, zart und ein wenig kälter als sonst.

»Entschuldigt, bitte«, flüstert sie.

Als sie die Finger löst, zuckt sie kaum merklich mit den Schultern. »Entschuldigt«, sagt sie noch einmal, etwas lauter diesmal.

Und dann steht sie vom Tisch auf wie in Zeitlupe. Sie geht Richtung Tür. Ihr »Bin gleich wieder da« nimmt sie mit.

Das Letzte, was Lina von ihrer Mutter sieht, ist die wippende Bewegung des schwarzen Kleides.

Marthas Kollege, der mit der Bemerkung über die Midlife-Krise, fragt nach einer guten halben Stunde als Erster, wo die Gastgeberin eigentlich sei.

Da zuckt Lina noch mit den Schultern und setzt ihr Gespräch mit einem alten Freund ihrer Mutter fort. Ein Gespräch über ihr Studium. Sie hat vor, hier auszuziehen und für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Paris oder Rom oder Barcelona, so genau weiß sie das noch nicht. Sie weiß nur, dass sie wegwill. Weg aus dem Elternhaus, das als Nest ausgedient hat. Sie lebt ganz gern mit ihrer Mutter. Sie haben eine Art Nichtangriffspakt geschlossen, die großen Schlachten sind geschlagen, jetzt regiert auf beiden Seiten freundliche Nachsicht. Und trotzdem weiß Lina, dass es Zeit wird. Zeit, ihre Sachen zu packen.

Als sie kurz darauf aufsteht und in die Küche geht, sehen die Rosen ihres Vaters sie an. Es sind teure Rosen, solche, die nicht auf einen Fingerdruck hin nachgeben. Er ist schon immer großzügig gewesen in diesen Dingen; manchmal hat ihre Mutter ihn verschwenderisch genannt, nicht ohne dabei zu lächeln. Es ist ein verstecktes Lächeln gewesen, eines, von dem Lina ahnt, dass Martha Männer damit um den Verstand bringen kann. Aber sie hat nie viel Gebrauch davon gemacht. Sie hat ihren Job als Journalistin erledigt und ist auf Pressereisen früh zu Bett gegangen. Sie hat sich um Lina gekümmert. Und um ihren alten Vater, der jetzt in einem Heim lebt und weder Tochter noch Enkelin mehr erkennt.

Martha hat all das nahezu klaglos getan; nur hin und wieder hat Lina sie spätabends mit einem Glas Rotwein auf dem Sofa sitzen sehen, und sie hat gewusst, dass es nicht das erste Glas gewesen ist. In diesen Momenten hat ihre Mutter sie hineinsehen lassen in den Raum, den sie sonst so sorgsam hinter dicken Läden verschließt. Sie macht nicht viel Aufhebens um sich; manchmal glaubt Lina, sie ist deswegen eine so gute Journalistin. Eine, die für ihre Porträts und Interviews und Reportagen viel Anerkennung bekommen hat. Eine, der man gern Aufträge gibt. Einen Röntgenblick besitze sie, behaupten manche, und trotzdem bringt sie den Menschen Empathie entgegen. Keiner kann sich dem entziehen.

»Mami?«, ruft Lina in den Flur hinein.

Die Wände, an denen Fotos aus fünf Jahrzehnten hängen, werfen die Frage zurück.

Sie läuft die Treppe hinauf, dort, wo die Schlafzimmer und das Büro ihrer Mutter liegen. Die Türen stehen offen. Lina blickt auf ordentlich gemachte Betten und auf einen weniger ordentlichen Schreibtisch.

»Mami?« Ihre Stimme hat nun einen alarmierten Unterton.

Sie klopft an die Badezimmertür und öffnet sie, als sie keine Antwort bekommt. Sieht auf Zahnputzgläser, Cremetöpfe, Haarbürsten, spärlich beleuchtet von der Straßenlaterne vor dem Fenster.

Lina setzt sich auf den Badewannenrand, spürt den Rotwein, den sie getrunken hat. Und sie spürt noch etwas. Ein Gefühl, das sich in ihren Eingeweiden formiert wie eine zu allem entschlossene Armee. Angst. Sie kann diese Angst nicht mehr in ihre Schranken weisen; binnen Sekunden wird jeder Winkel ihres Körpers davon besetzt.

Sie weiß nicht, wie lange sie dort sitzt, weil Sekunden und Minuten in diesem nächtlichen Badezimmer die Konturen verlieren. Sie weiß nur, dass sie irgendwann nach ihrem Handy sucht. Sie wählt die Nummer ihrer Mutter. Und dann hört sie den vertrauten Klingelton. Er kommt von nebenan, aus Marthas dunklem Schlafzimmer. Ihre Mutter geht nie ohne ihr Handy irgendwohin. Niemals.

Als Lina in die Garage läuft, um nach dem Auto zu sehen, ahnt sie bereits, was sie erwartet: Der alte Lancia ist verschwunden.

Ihr Blick irrt umher, findet schließlich das Schlauchboot, mit dem sie und ihre Eltern früher auf dem Plöner See herumgepaddelt waren. Irgendjemand hat es vor Jahren dort an die Wand gehängt, und seitdem hat sich keiner mehr darum gekümmert. Ein Stück aus einem Leben, dem die Luft ausgegangen ist, ohne dass es einer bemerkt hat.

Was sag ich jetzt den Gästen?, fährt es Lina durch den Kopf. Und im nächsten Moment entschließt sie sich zur Lüge. Sie wird erklären, ihrer Mutter sei nicht wohl gewesen, sie habe sich hingelegt. Sie wird um Entschuldigung bitten und sich von allen verabschieden, als sei nichts geschehen.

Es ist einfacher als erwartet. Einige reagieren verwundert, andere besorgt, doch niemand hakt weiter nach. Die meisten greifen nach Jacke, Autoschlüssel, Handy, bedanken sich und wünschen eine gute Nacht.

Die Uhr in der Küche zeigt zwei Uhr morgens, als Lina das letzte Geschirr in die Spüle räumt. Die Rosen stehen etwas schief in ihrem Eimer; Martha hat noch nicht mal das Bastband aufgeschnitten, das den Strauß zusammenhält. Wie zum Trotz beginnen vier Blumen bereits, sich zu öffnen.

Lina fährt mit den Fingern über das blühende Rot. Dann ruft sie ihren Vater an.

Er klingt verschlafen und etwas ärgerlich.

Sie geht darüber hinweg. »Mami ist verschwunden«, sagt sie, und ihre Stimme zittert dabei. Wie ihre Hände, die noch immer die Rosen streicheln.

2

Könnten Sie mir Feuer geben?«

Martha sah hoch. Die Frau, die vor ihr stand, war klein, dünn, fast hager. Sie hatte lange dunkle Haare, die sie mit einer schnellen Bewegung in den Nacken warf. Alles an ihr wirkte schnell, auch der Blick, mit dem sie sich von ihrem Gegenüber eine erste Rohzeichnung machte – ein Skizzen-Blick, in dem sie ein Zwinkern versteckte, kaum wahrnehmbar, doch Martha fand es, hob es auf und gab ihr ein Lächeln zurück.

»Natürlich.« Sie griff neben sich nach dem Feuerzeug, drehte zweimal an dem Rädchen und schützte die Flamme mit der anderen Hand, während die Frau an ihrer Zigarette zog.

»Danke.« Sie inhalierte kurz und blies den Rauch aus. »Sie kommen aus Deutschland?« Sie zeigte auf das Buch, das neben Martha auf dem Boden lag.

»Ja, aus der Nähe von Hamburg. Und Sie?«

»Aus Bologna. Bin für zwei Tage zu Besuch bei meinen Eltern hier in Triest.«

»Sie sprechen gut Deutsch.«

»Meine Mutter ist Österreicherin.«

»Aha, daher der Akzent.«

»Ja, ja, das Wienerische …« Sie zeigte auf die Steinbank, auf der Martha saß. »Darf ich?«

»Gern. Ich bin sowieso allein.«

Die Frau setzte sich, wobei sie ein Knie anwinkelte und den linken Fuß ganz nah zu sich heranzog. Sie trug enge Jeans und Chucks. Dazu ein schwarzes verwaschenes Shirt, dessen Ärmel sie hochgekrempelt hatte. Martha sah braungebrannte muskulöse Arme. Sie schätzte die Frau auf Anfang vierzig. Das Gesicht kam mit wenig Make-up aus; es gibt diese Gesichter, die das nicht nötig haben.

Einige Momente schwiegen beide, sahen auf das Meer, das graugrün gegen die große Mole schwappte. Es war ein fast selbstverständliches Schweigen, das sich mit dem Plätschern des Wassers verband und Raum ließ für das, was um sie herum passierte. Für die alten Männer, die ihre Angeln auswarfen, und die jungen Kerle, die ihre Oberkörper bräunten. Für die alten Frauen, die bunte Handtaschen spazieren führten, und die jungen Mädchen, die Mathematikaufgaben in kleinkarierten Heften lösten. Für die Boote der Guardia Costiera, die an der Mole nebenan starteten und mit Höchstgeschwindigkeit vorbeidieselten. Für die Möwen, die nach Fischen Ausschau hielten. Die Sonne spielte am Himmel Verstecken mit den Wolken, doch immer wenn sie hervorkam, wärmte sie die Steine, auf denen die Menschen saßen und redeten und schauten und es genossen, dass sich die Luft an diesem Nachmittag im Mai bereits ein wenig nach Sommer anfühlte.

»Was machen Sie in Triest?«, fragte die Frau neben Martha und drückte ihre Zigarette an der Steinbank aus.

»Ich hatte heute ein Interview mit einem deutschen Krimiautor, der hier lebt.«

»Sie sind Journalistin?«

»Ja.«

»Für wen schreiben Sie?«

»Verschiedene Magazine. Einige Frauenzeitschriften darunter. Ich arbeite frei.«

»Sicher nicht ganz leicht.«

»Na ja, ich mach das schon seit vielen Jahren. Da hat man seine Kontakte.«

»Mein Bruder schreibt auch.« Sie lächelte, während sie das sagte.

»Und was schreibt er?«

»Romane, die nie fertig werden. Ein Meister der unvollendeten Werke.«

Martha lachte. »Davon kann man schlecht leben.«

»Tut er auch nicht. Aber er versucht, die Dinge entspannt zu sehen.«

»Lebenskünstler?«

»Ist so ein abgegriffenes Wort.«

»Da haben Sie recht.«

»Er ist mehr als das. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, einverstanden?«

»Ich mag Geschichten.«

»Also, als Kinder hatten wir ein Spiel, mein Bruder und ich. Wir spielten Beerdigung. Wir dachten uns eine Person aus, die wir kannten, und stellten uns vor, sie sei gestorben. Unsere Lehrerin, den Padre, die dicke Fischverkäuferin, bei der unsere Mutter freitags die Sardinen kaufte …« Sie nahm sich noch eine Zigarette und griff nun selbst nach dem Feuerzeug.

»Mein Bruder hielt wunderbare Grabreden«, fuhr sie fort. »Er erfand unglaubliche Lebensgeschichten, und sie gingen immer gut aus. Im Gegensatz zu seinen Romanen heute hatten sie wenigstens einen Schluss, er verzierte sie alle mit einem Happy End. Eigentlich wollten wir ja die Leute nur beerdigen, weil man da so viele tolle Sachen über jemanden erzählen konnte und weil es hinterher Hefezopf mit Rosinen gab, wie bei dem echten Begräbnis unseres Großvaters. Wir kauften also in der Bäckerei von unserem Taschengeld alle paar Wochen Hefezopf, und dann konnte die Zeremonie beginnen. Unsere Toten waren kleine Figuren aus Knetmasse, die wir in Streichholzschachteln legten und in unserem Vorgarten vergruben. Mein Bruder hielt die Rede, und ich tat, als ob ich weinen würde, manchmal weinte ich auch wirklich. Und danach gab’s den Hefezopf. Heute gehe ich hin und wieder an dem Haus hier in Triest vorbei, in dem wir aufgewachsen sind. Der Garten existiert noch, aber keiner weiß, dass es ein kleiner Friedhof ist.«

Martha lächelte.

»Merkwürdig«, sagte die Frau neben ihr. »Ich habe diese Geschichte noch nie jemandem erzählt.«

»Es ist eine schöne Geschichte. Manchmal denke ich mir, wenn man etwas über einen Menschen erfahren will, muss man nur nach den Spielen fragen, die er als Kind gespielt hat.«

»Haben Sie Kinder?«

»Ja, eine Tochter.«

»Wie alt ist sie?«

»Anfang zwanzig.«

»Sind Sie verheiratet?«

»Geschieden. Lina, meine Tochter, ist bei mir aufgewachsen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte … Keine so schöne übrigens.«

»Verstehe.« Die Frau streckte ihre Hand aus. »Ich bin Francesca.«

»Und ich bin Martha.«

Sie hatten beide einen festen Händedruck. Und als sie aufstanden und zwischen den Menschen auf der Mole Richtung Piazza dell’Unità zurückliefen, hatten sie bereits beschlossen, den Rest des Tages gemeinsam zu verbringen.

Sie lächelten synchron, als sie in einem Café auf dem großen Platz eine Schulklasse sahen. Die Kinder mochten sechs oder sieben Jahre alt sein, sie hatten alle Sessel besetzt und aßen wahlweise Schoko- oder Vanilleeis, während sie die Füße baumeln ließen. Eine Gesellschaft en miniature, die sich dort niedergelassen hatte, wo sonst Geschäftsleute mit ihren Handys und Touristen mit ihren Kameras saßen.

»In dem Alter schmeckt das Leben noch süß«, sagte Martha.

»Das kann es in jedem Alter«, erwiderte Francesca.

Es wurde, was Martha später einen denkwürdigen Tag nannte. Sie tat, was sie sonst nicht tat: Sie redete über sich. Erzählte dieser Frau von ihrer Arbeit, ihren Sorgen um den alten, kranken Vater, ihren zurückliegenden Kämpfen mit der Tochter.

Francesca begleitete alles mit ihrem wachen, schnellen Blick, um irgendwann wieder von sich zu sprechen. Sie sei Lehrerin in einem Kulturinstitut, bringe Menschen aus aller Welt Italienisch bei. Woche für Woche kämen Leute in ihre Klasse, um sich von ihr erklären zu lassen, dass ihre Sprache wunderschön, aber keinesfalls logisch sei. Dass Ungereimtheiten das gewisse Etwas, sozusagen das Salz in der Minestrone seien. Sie grinste, als sie das sagte, und Martha ahnte, dass sie diesen Vergleich öfter anbrachte. Besonders Männer aus Amerika und England täten sich schwer mit dem weichen italienischen Singsang, erklärte Francesca; mit den Italienerinnen dagegen täten sie sich um einiges leichter.

Ob sie verheiratet sei, fragte Martha.

Francesca schüttelte den Kopf. Ein paar Beziehungen habe es gegeben, sie habe sogar mal versucht, mit einem Mann zusammenzuleben, aber sie sei wohl nicht für die Zweisamkeit geschaffen. Zu viele Kompromisse, zu viele Einschränkungen, zu viele Konditionalsätze.

Martha zuckte zusammen, als Francesca ein paar Sätze mit »se« beginnend auf Italienisch durchdeklinierte. Wenn ich …, wenn du …, wenn wir … Und während sie von der Piazza in eine der kleinen Seitenstraßen abbogen, machten ihre Gedanken kurz halt. Wie oft hatte sie sich selbst an diesen Phrasen abgearbeitet. Hatte sie zur Grammatik ihres Lebens gemacht und sich dabei immer mehr aus dem Blick verloren. Wenn ich mich ändere … Wenn du diese andere Frau verlässt … Wenn wir es noch mal miteinander versuchen … Was war übrig geblieben von diesem Möglichkeiten-Roulette, für das man Selbstverleugnung als Spielgeld einsetzte? Ein Zustand, der sich irgendwann im Mittelfeld eingependelt hatte – wohltemperiert, nicht kalt genug für ein Kopfüber ins eisige Wasser, nicht heiß genug, um sich das Herz zu verbrennen. Martha war eine nicht unzufriedene Frau – auch so eine grammatikalische Konstruktion, die sich in der Nicht-Festlegung gefiel. Die doppelte Verneinung als Daseinsform. Ja, doch, es gab sie, die Momente, in denen sie nichts vermisste; es waren nicht viele, aber sie waren da. Das musste genügen, sagte sie sich immer wieder. Sie hatte Freunde, die sie schon lange begleiteten, einen Beruf, den sie mochte, eine Tochter, die sie liebte.

Keine Frage, unterbrach Francesca ihre Gedanken. Sie möge Männer, aber mit einer Wohnungstür zwischen sich und ihnen. Einer Wohnungstür, die man abschließen könne, wenn einem danach sei.

Martha dachte, dass ihr diese Erkenntnis erst gekommen war, als ihre Ehe bereits in Scherben lag. Und plötzlich musste sie darüber lachen. Sie hatte noch nie darüber gelacht.

Die beiden Frauen waren jetzt wieder am Hafen. Prachtbauten standen da, fein aufgereiht wie herausgeputzte Musterschülerinnen, mit großen Fenstern, aus denen sich seit Jahrhunderten der freie Blick aufs Meer bot.

Sie amüsierten sich darüber, dass die Boote, die hier lagen, fast ausnahmslos Frauennamen trugen. Es liege wohl daran, dass es so wenig Bootsbesitzerinnen gebe, meinte Martha, und sie begannen, sich Geschichten zu »Elvira«, und »Rosa« und »Milena« auszudenken. Sie merkten, dass sie beide gut im Ausdenken von Geschichten waren.

Martha staunte, wie mit dieser Frau auf einmal Leichtigkeit in ihren Nachmittag gekommen war. Bis vor zwei Stunden hatte sie noch geglaubt, sie würde ihren letzten Tag hier allein mit ihrer mäßigen Laune verbringen, ein bisschen herumlaufen, vielleicht noch irgendwo eine Kleinigkeit essen und dann im Hotel ihre Sachen für den Rückflug morgen packen. Alles abspulend mit der Routine unzähliger Dienstreisen.

»Lust, ins Aquarium zu gehen?«, fragte Francesca und deutete auf einen kleinen altmodischen Backsteinbau.

Martha konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal ein Aquarium besucht hatte, aber es musste zu einer Zeit gewesen sein, als Aquarien noch keine durchgestylten Unterwasser-Erlebniswelten waren, sondern so wie dieses hier. Träge vor sich hin dümpelnde Fische zwischen künstlich aufgebauten Korallen- und Felslandschaften, müde beleuchtet von einem Licht, das in der schummrigen Atmosphäre der engen Räume so etwas wie Orientierung bot. Bunte Gefangene, die sich ihre Nasen und Münder an dem dicken, gewölbten, die Perspektive verzerrenden Glas platt drückten, als wollten sie sich ansehen, wer da zu ihnen hereinschaute, um sich dann mit einem gleichmütigen Schlagen der Flossen wieder abzuwenden.

»Wir kamen oft als Kinder her, mein Bruder und ich«, erzählte Francesca. »Michele hatte immer Mitleid mit den Fischen. Er hätte sie am liebsten alle im Meer ausgesetzt. Bis auf die Haie.« Sie zeigte auf ein größeres Becken, das über ein paar Stufen zu erreichen war. »Die waren hier drin ganz gut aufgehoben, fand er. Und die Schlangen im Terrarium im ersten Stock natürlich auch. Die ersparen wir uns heute besser.«

»Hast du auch Angst vor Schlangen?«, fragte Martha. Sie waren ohne Absprache zum Du übergegangen.

»Grauenhafte Angst. Da oben gibt es ein ziemlich giftiges kleines Ding, das man in der Altstadt von Triest gefunden hat. War ’ne große Sensation in der Presse damals. Mein Vater hat mir sogar die Zeitungsartikel nach Bologna geschickt. Seitdem trage ich hier lieber geschlossene Schuhe.« Sie lachte.

»Besuchst du deine Eltern oft?«

»Na ja, seitdem sie etwas gebrechlicher sind, ungefähr jeden Monat. Aber sie schlagen sich ganz tapfer, die zwei. Und sie nehmen dankbar jede Hilfe an. Michele und ich haben eine Haushälterin engagiert, die sie inzwischen behandeln wie ihre eigene Tochter.«

Sie griffen das Thema wenig später wieder auf, als sie am Canal Grande saßen, der, wie Francesca meinte, wegen seiner wenig beeindruckenden Größe eigentlich Canal Piccolo heißen müsste. Trotzdem sei er nett, dieser kleine Wasserlauf, der vom Meer in die Stadt hineinkrieche, entgegnete Martha und sah sich die Holzboote an, die hier vor Anker lagen und im Wind schaukelten. »Haben deine Eltern schon immer in Triest gelebt?«, fragte sie.

»Nein, nein, mein Vater kommt aus Rom. Dort hat er unsere Mutter kennengelernt. Aber als er sie nach Italien holen wollte, ging’s bei ihr nicht ohne ein bisschen K. und K. Daher Triest mit seinem Mittelmeer-Donau-Charme. Mama ist eben Wienerin durch und durch.«

Martha zog fragend die Augenbrauen hoch.

»Na ja, immer ein wenig befindlich, wenn du weißt, was ich meine«, entgegnete Francesca, »mit einem leichten Hang zum Drama. Die große Oper eben.« Sie kicherte. »Aber alles in allem ist sie sehr süß, mein Vater liegt ihr noch immer zu Füßen.«

»Die wahre Liebe?«

»Sie tun zumindest so.«

»Das können nicht viele Ehepaare in dem Alter von sich sagen.«

»Wie war’s bei deinen Eltern? Ich meine, bevor dein Vater ins Heim kam?«

»Solange meine Mutter lebte, haderte sie mit ihrer Situation. Sie hat immer mehr gewollt, und insgeheim gab sie mir die Schuld, dass es nicht geklappt hat. Ein Kind als Bremsklotz. Ein Kind von einem Mann, den sie nie wirklich geliebt hat …« Meine Güte, unterbrach sie ihren Redefluss. Was erzählte sie dieser Frau, die sie gerade mal ein paar Stunden kannte? Selbst langjährige Freunde behaupteten, sie sei verschlossen, und nun tischte sie einer Wildfremden Dinge auf, die sie noch nicht mal der Therapeutin anvertraut hatte, zu der sie nach ihrer Scheidung gegangen war. Sie hatte die Sache damals nach drei Monaten hingeschmissen, weil es ihr sinnlos schien, über etwas zu reden, das nicht mehr zu ändern war. Sie war sowieso nie jemand gewesen, der viel geredet hatte. Als Zuhörerin war sie unschlagbar; diese Disziplin beherrschte sie. Und wenn es darum ging, das, was sie gehört hatte, in Worte zu fassen, machte ihr so leicht keiner was vor. Sie war eine gute Journalistin. Und gute Journalisten reden nicht viel.

»Ich bin mein Leben lang ehrgeizig gewesen«, gestand sie nun mehr den Booten in dem kleinen Kanal als der Frau neben sich. »Vielleicht weil ich meinte, meiner Mutter beweisen zu müssen, doch eine Daseinsberechtigung zu haben.«

Francesca nickte nur.

»Ich weiß auch nicht«, fuhr Martha fort, »warum ich dir gegenüber so offen bin.« Fast entschuldigend fügte sie hinzu: »Ich tue so was sonst nicht.«

»Was tust du nicht?«

»Anderen von mir erzählen.«

»Ist nicht immer ein Fehler. Aber manchmal passt es einfach. Und zwischen dir und mir – da passt es. Das hab ich mir schon gedacht, als ich dich auf der Mole sitzen sah.«

Martha lächelte.

»Kennst du Triest aus der Vogelperspektive?«, wechselte Francesca das Thema.

»Nein.«

»Dann lass uns hinauffahren in den Karst. Manchmal rückt es den Blick gerade, wenn man sich die Dinge von oben besieht.«

An der Piazza Oberdan bestiegen sie eine alte Zahnradbahn und suchten sich zwei Plätze gegenüber, auf Holzbänken, die mit rotem Leder bespannt waren. Sie setzten sich jeweils ans Fenster, hinter dunkelgelbe Vorhänge, die von kleinen Schlaufen festgehalten wurden. Die Gepäckablagen aus Holz erinnerten Martha an die Schlitten, mit denen sie als Kinder durch den Winter gefahren waren. An der Decke hingen Messinglampen, alles wirkte, als sei es auf Dauer angelegt, und irgendwie war es das ja auch. Seit über hundert Jahren ächze diese Bahn nun schon die Triester Hügel hoch, erzählte Francesca, während sie in Schrittgeschwindigkeit hinausfuhren aus dem Häuser- und Gassengewirr, vorbei an Blauregen, Holunder und Ginster.

Kurz vor der Endhaltestelle stiegen sie aus. Die Aussicht, die sich von hier auf die Stadt am Meer bot, ließ Martha tief Luft holen. Das Wasser hatte um diese Tageszeit bereits abendliches Glitzern aufgetragen, und ohne das allgegenwärtige Hupen der Autos und Rattern der Motorräder wirkte Triest leicht verschlafen.

»Ich komme oft hier rauf, wenn ich mich mal wieder geraderücken will«, sagte Francesca. »Dazu braucht man gelegentlich den Perspektivenwechsel.« Sie holte ihre Zigaretten heraus und bot Martha eine an. Die nahm an und gab beiden Feuer.

Eine Weile rauchten sie, ohne etwas zu sagen.

»Das Leben hat immer zwei Seiten«, meinte Martha schließlich.

»Stimmt, eine offensichtliche und eine, die man beim flüchtigen Hinsehen gar nicht wahrnimmt.«

»Na ja, viele schauen auch nicht so genau hin. Die begnügen sich mit dem ersten Blick.«

»Tun wir das nicht alle mehr oder weniger?«

»Weil wir von anderem abgelenkt werden, keine Zeit haben, lauter Mist machen müssen, um über die Runden zu kommen. Wer kann sich schon wirklich und wahrhaftig den Dingen widmen …«

»Tust du das denn nicht in deinem Job?«

»Ich versuch’s, klar. Aber dann gibt es inhaltliche Vorgaben der Chefredakteure und begrenzte Zeichenzahlen und Abgabetermine, und in so einem Korsett dringt man nur selten zum Kern einer Sache vor. Berufung statt Beruf – an den Quatsch glaub ich schon lange nicht mehr. Und trotzdem gebe ich in diesem begrenzten Rahmen mein Bestes. Den Leuten scheint’s zu reichen.«

»Klingt nicht gerade enthusiastisch.«

»Ach komm, Enthusiasmus ist was für Träumer.«

Francesca sah sie an; in ihrem Blick las Martha erst Erstaunen, schließlich Ärger. Es war die Art Ärger, den Mütter zeigen, wenn ihre Kinder etwas ausgefressen haben. Vielleicht haben ihn auch Lehrer in petto für Schüler, die ihre Vokabeln nicht gelernt haben oder den Unterricht stören. Francesca war schließlich Lehrerin.

»Hast du denn nicht auch manchmal das Gefühl, das Leben läuft an dir vorbei?«, setzte Martha vorsichtig nach. Es klang, als wollte sie das eben Gesagte mit einer Entschuldigung versehen.

Francesca blies langsam den Rauch aus. »Nein. Ich denke eher, es läuft mir davon. Es ist gut, und ich will’s festhalten, aber es hat sich nun mal für Hochgeschwindigkeit entschieden. Also nehme ich mit, was ich kriegen kann.«

»Ist wohl alles in allem die glücklichere Lebensvariante …«

»Du bist es immer selbst, die entscheidet.«

»Aber es gibt Pflichten, es gibt Verantwortung …«

»Natürlich. Aber es gibt auch den freien Willen. Was, zum Beispiel, würdest du gern mal tun?«

Martha überlegte. Sie überlegte lange, und Francesca wartete in ihr Schweigen hinein. »Vielleicht zwei, drei Monate nach Italien gehen und ein anderes Leben leben und Italienisch lernen … bei jemandem wie dir.«

Francesca lächelte. »Und warum tust du’s nicht?«

»Siehe oben.«

»Deine Tochter braucht dich nicht mehr …«

»Aber …«

»Sagtest du nicht, sie ist über zwanzig?«

»Und mein Vater?«

»Um den kümmern sich andere.«

»Ich kann nicht einfach alles hinwerfen.«

»Du willst es nicht.«

Jetzt war es Martha, die ärgerlich schaute. »Wir kennen uns gerade mal vier Stunden und …«

»… haben schon den ersten Streit«, grinste Francesca. »Ich würde sagen, das sind beste Voraussetzungen. Komm«, sie streckte Martha die Hand hin, »lass uns hier oben noch einen Spaziergang auf dem Höhenweg machen.« Ihre Hand war klein, und sie fühlte sich kühl und sehnig an. Eine entschlossene Hand, dachte Martha und willigte ein.

Am Abend besuchten sie eine Trattoria unweit des Hafens. Draußen standen Männer vor der Tür, rauchten und tranken Wein und schickten den Frauen, die hineingingen, Komplimente nach. Drinnen begrüßte die Wirtin Francesca mit einem Nicken und wies ihnen einen Platz in der Ecke zu.

Sie aßen eine Platte mit Muscheln und Krebsen und kleinen eingelegten Fischen und danach Pasta mit Tomaten und frischem Basilikum. Martha merkte, wie viel Hunger sie hatte. Das Essen war einfach und gut. Die Grappa, die man ihnen danach ungefragt auf den Tisch stellte, brannte in der Kehle, doch Francesca meinte, sie müssten zumindest einen Schluck davon trinken.

Sie sprach jetzt von ihrem Bruder, der sich gerade von seiner Frau getrennt hatte. Seinen Sohn, den er über alles liebe, sehe er kaum noch, erzählte sie. Das klassische Scheidungskinddrama eben.

»Warum ist die Ehe auseinandergegangen?«, fragte Martha.

»Erst hatte er eine andere Frau, dann hatte sie einen anderen Mann. Na ja, sie ist bei dem anderen geblieben.«

»Und dein Bruder?«

»Ist wieder mal auf der Suche. Er hat derzeit eine Freundin, aber wenn du mich fragst – das wird nichts mit den beiden. Sie erzieht zu viel an ihm herum, und das kann er nicht leiden.«

»Du kennst ihn ziemlich gut, scheint mir.«

»Ja, wir sehen uns oft. Und wenn wir uns nicht sehen, telefonieren wir. Er ist ein wunderbarer Beobachter, ein guter Zuhörer, ein toller Erzähler. Wahrscheinlich ist er ein schlechter Ehemann, aber das ist nicht mein Problem.«

»Ist er jünger als du?«

»Nein, drei Jahre älter.«

»Wovon lebt er denn? Ich meine, wenn seine Bücher nicht veröffentlicht werden …«

»Er schreibt hin und wieder was für Fachbuchverlage. Klappentexte, Pressemitteilungen, solche Sachen. Und er unterrichtet Yoga.«

»Yoga?« Martha runzelte die Stirn.

Francesca lachte. »Ja, du schaust, als hättest du noch nie was davon gehört.«

»Doch, doch, einige meiner Kolleginnen stehen drauf, aber ich glaube, für mich ist das nichts. Sich verbiegen und alles loslassen ist nicht so mein Ding. Und ein Mann, der Yoga macht? Ich kenne niemanden, der das tut.«

»Du kennst die falschen Leute, scheint mir …« Francesca griff über den Tisch nach Marthas Hand.

»Weißt du, was mich verwirrt?«, unterbrach Martha sie. »Ich hab’s heute Nachmittag schon mal gesagt, und jetzt fällt es mir wieder auf – ich vertraue dir Dinge an, die ich mir selbst sonst kaum eingestehe.«

»Ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich beobachte das oft bei meinen Schülern. Die freunden sich sehr schnell an, und nach drei Tagen packen sie ihre Lebensgeschichten aus. Manchmal ist das bei Fremden leichter. Die gehen wieder – und nehmen mit, was man ihnen erzählt hat. Ich sag immer, das sind Interimstüröffner. Nicht schlecht für Leute, die im Grunde ihres Herzens verschlossen sind.«

»Bin ich verschlossen?«

Francesca goss ihnen noch zwei Grappa ein. »Soll ich ehrlich sein?«

»Sind wir das nicht schon den ganzen Tag?«

»Okay. Als ich dich heute Mittag auf der Mole sitzen sah, dachte ich mir, diese Frau sehnt sich nach etwas. Vielleicht war’s die Art, wie du aufs Wasser geschaut hast, als würdest du dort etwas suchen, das du noch nicht gefunden hast.«

»Mag sein.«

»Du bist sehr kontrolliert, glaube ich. Du scheinst dein Leben fest im Griff zu haben. Da läuft alles prima. Tochter, Job, Vater … Aber wo bleibst du bei alldem? Wann bist du das letzte Mal so richtig nett zu dir gewesen? Selbst bei so was wie Yoga zuckst du zusammen, weil du gleich an Kontrollverlust denkst. Dabei ist es das genaue Gegenteil: Es zeigt dir den Weg zu dir. Sagt Michele zumindest, und ich denke, er hat recht.«

»Du magst deinen Bruder wirklich sehr.«

Francesca trank einen großen Schluck Grappa und stellte das Glas zurück auf den Tisch. »Er hat mich schon an die Hand genommen, als wir Kinder waren. Ich hab dir von unseren Spielen damals erzählt. Heute versucht er, im großen Spiel mitzumischen, und dabei holt er sich nicht selten blaue Flecken. Aber er gibt nicht auf, und, ja, das liebe ich an ihm. Am meisten lachen wir, wenn einer von uns mal wieder tief drinsitzt in irgendeiner Katastrophe.«

»Das Kontrastprogramm zur theatralischen Mutter …«

Francesca spitzte ihre Lippen und lächelte dabei. »Gut aufgepasst. Aber nein, das ist es nicht. Mama hat zwar einen Hang zum Drama, aber sie hat uns auch beigebracht, dass man sich von diesem Leben umarmen lassen soll, bevor man sich irgendwann auf den Zentralfriedhof legt.«

»Zentralfriedhof? Ist der nicht in Wien?«

»Ja, es ist ihr Wunsch, dort begraben zu werden. Sie redet viel vom Sterben. Das hat sie schon getan, als sie noch jung war. Papa sagt immer, sie flirtet mit dem Tod, damit er ihr wohlgesinnt bleibt.«

»Ein Bruder, der Grabreden hält. Eine Mutter, die mit dem Sterben liebäugelt …«

Francesca lächelte. »Klingt recht düster, ich weiß. Dabei sind wir alle ziemlich gern auf diesem Planeten.«

Martha trank den letzten Schluck Grappa und verzog dabei das Gesicht.

»Ich dank dir für diesen Tag«, sagte sie, als sie kurz darauf draußen vor der Tür standen.

Francesca trat von einem Bein aufs andere und suchte nach ihren Zigaretten. »Gibst du mir zum Abschied noch mal Feuer?«, fragte sie.

Martha hielt ihr das Feuerzeug hin und zündete sich dann selbst auch eine an. »Wir sollten Adressen austauschen«, sagte sie. »Vielleicht komme ich ja doch eines Tages nach Bologna.«

Francesca kramte in ihrer Tasche und holte schließlich den Kassenbon eines Supermarkts und einen Bleistift hervor. Sie schrieb ihre Mailadresse und Telefonnummer auf und reichte Martha den Zettel. »Hier. Aber falls du kommst, bring Zeit mit, am besten ein, zwei Monate. Denk dran, was ich dir gesagt habe. In deinem Leben bist jetzt mal du an der Reihe.«

Martha reichte ihr ihre Visitenkarte. »Wir bleiben in Kontakt.«

»Ich glaube, das werden wir.« Francesca küsste sie auf beide Wangen, und dann lief sie davon.

Martha sah ihr nach. Sah, wie die zierliche, dünne Frau schnell um die nächste Ecke bog. Sie blieb noch eine Zeitlang stehen, bevor sie sich umdrehte und langsam die Richtung einschlug, in der ihr Hotel lag. Die Luft fühlte sich lau an; es lag ein Versprechen von Sommer darin.

Als Martha am nächsten Vormittag in ihr Flugzeug nach Hamburg stieg und mit der Bordkarte in der Hand ihren Platz suchte, tauchte das Bild von Francesca wieder vor ihr auf. Genau genommen hatte es sie seit gestern Abend nicht mehr losgelassen. Diese Frau war für einen Nachmittag in ihr Leben gefallen und hatte sich darin umgesehen. Und Martha hatte bereitwillig Türen geöffnet. Hatte seit langem erstmals wieder Fragen zugelassen. Fragen, deren Antworten sie sonst auswich. Weil sie sich die Antworten nicht geben wollte. Antworten, die so etwas wie Ruhestörung im Untertitel führten.

War das bereits alles? Was kommt noch? Bin ich glücklich?

Sie zurrte ihren Sicherheitsgurt fest. Und sie wusste, dass sie darauf nur ein müdes Schulterzucken im Ärmel hatte. War Glück nicht den Psychoseiten der Zeitschriften vorbehalten, für die sie normalerweise ihre Artikel schrieb? Ein dankbares Thema, aber für den Hausgebrauch ungeeignet?

»Es gibt den freien Willen«, hörte sie Francesca sagen. Ihrer war irgendwann verlorengegangen, und sie hatte sich eingeredet, das sei nun mal so. Die Suche nach Selbstverwirklichung kann man sich vielleicht im Alter von Lina noch leisten, aber mit fast fünfzig? Da hat man doch die Reiseflughöhe erreicht und darf sich nicht mehr ernsthaft fragen, ob man beim Einchecken den falschen Flieger erwischt hat. Und dann stellt diese Francesca ein paar Fragen, und plötzlich fangen bei diesem ach so sicher scheinenden Flug die Warnleuchten zu blinken an. ›Meine Damen und Herren, wir haben Turbulenzen, der Pilot kann sich das zwar auch nicht erklären, aber halten Sie schon mal die Sauerstoffmasken bereit …‹

Martha schüttelte den Kopf und verstaute Lesebrille und Buch in dem kleinen Fach vor sich, hinter der Spucktüte. Und während sie das tat, zog der Himmel draußen graue Wolken auf und verhängte das Blau der letzten Tage.

3

Sie hatte Tage damit zugebracht, die Liste der Leute zusammenzustellen, die sie zu ihrem Geburtstag einladen wollte. Manche hatte sie wieder gestrichen, andere hinzugefügt, und bei denen, die sie gestrichen hatte, hatte sie das schlechte Gewissen gleich mit ausradiert. Es gab sie, diese Menschen, die ein Stück weit mit ihr gegangen und dann am Wegesrand liegen geblieben waren, um den Daumen rauszuhalten für den Nächsten, der vorbeikommt. Sie wollte nicht aus lauter Sentimentalität das Strandgut ihrer Vergangenheit einsammeln. Und während sie die Namen auf der Gästeliste sortierte, fragte sie sich immer wieder, was eigentlich ihre Gegenwart ausmachte. Die Antwort auf diese Frage hielt sich bedeckt. Manchmal konnte selbst das eigene Ich gnädig sein.

Es sollte eine nicht zu große Feier werden. Und sie sollte zu Hause stattfinden. Keine festlich gedeckten Tische mit Platzkarten in irgendeinem dieser derzeit so angesehenen Landgasthöfe. Schließlich hatte sie die Einladungen rausgeschickt; es waren schlichte Karten, ohne Anspielungen auf das halbe Jahrhundert Leben, das nun hinter ihr lag. Diese Fünf, die da eine Null unterhakte, konnte sie nicht einfach mit einem lässigen Achselzucken auf die Tanzfläche der nächsten Jahrzehnte schicken.

Stattdessen lenkte sie sich ab. Beauftragte den ortsansässigen Feinkosthändler damit, sich um das Essen zu kümmern – Lachs mit Sahnemeerrettich und Roastbeef mit Remoulade und eingelegtes Gemüse, das sich Antipasti nannte. Sie kannte sein Sortiment und ratterte die Bestellung herunter wie auswendig gelernte Vokabeln. Gemeinsam mit Lina besorgte sie Grauburgunder und Merlot. Und zum Anstoßen Crémant; der war besser als dieser banale Prosecco, den es sonst überall gab.

Sie erledigte alles rechtzeitig; das tat sie mit sämtlichen Dingen so. Sie schob nichts auf; selbst ihre Artikel lieferte sie meist vor dem vereinbarten Termin ab. Es gab Kollegen, die sie damit aufzogen, aber das quittierte sie mit einem Lächeln. Schreiben sei Disziplin, behauptete sie. Sie hielt nichts von Journalisten, die ihre Kreativität hätschelten wie einen chinesischen Palasthund.

Nachdem sie ihrer Mutter bei den Vorbereitungen geholfen hatte, war Lina für drei Wochen zu Freunden nach Schottland gefahren. Sie hatte ihr versprochen, pünktlich an dem großen Tag wieder zurück zu sein. Martha brachte sie zum Flughafen und schaute ihr zu, als sie ihren kleinen blauen Koffer beim Check-in auf die Waage legte. Lina reiste immer mit leichtem Gepäck. Ihre langen dunklen Locken hatte sie im Nacken zusammengezwirbelt und mit einer Hornspange hochgesteckt. Sie trug Jeans und ein schwarzes, eng anliegendes Shirt, und irgendetwas erinnerte Martha an eine andere Frau, als sie ihrer Tochter nachsah, die sich mit schnellem Schritt und ihrer Bordkarte zum Gate begab.

Sollte sie Francesca zu ihrem Geburtstag einladen? Die Frage nahm sie mit in die Parkgarage, wo ihr alter Lancia stand. Sie hatte ihr seit dem Tag in Triest einmal gemailt und sich bedankt für den schönen Tag am Meer.

Francescas Antwort war knapp ausgefallen. »Hey, über Höflichkeitsfloskeln sind wir doch längst hinaus«, hatte sie geschrieben. Und: »Pass auf dich auf.« An dem Abend war Martha mit Freunden ins Kino gegangen, und Francescas »Pass auf dich auf« begleitete den Film wie ein ständig wiederkehrender Untertitel. Das war im Juni gewesen. Ihr Geburtstag fiel auf den neunten September.

Der Anruf war am sechsten September gekommen. Manchmal kommen Anrufe aus dem Hinterhalt. Zugriff nennt man so was bei der Polizei, eine Art Stürmung des Lebens mit vollem Waffeneinsatz, ohne dass die betreffende Person weiß, wie ihr geschieht.

Martha hatte am Schreibtisch gesessen und ein Interview redigiert, als das Telefon klingelte. Sie ließ sich ungern bei der Arbeit stören und überlegte schon, den Anrufbeantworter einzuschalten. Doch dann nahm sie den Hörer ab. Das »Hallo«, das sie hineinbellte, klang unwillig.

Ihre Ärztin war dran, und sie meldete sich mit einem Satz, der sich hinter Marthas Stirn einfräste und dort wie in einer Endlosschleife zur ständigen Wiederholung ansetzte. »Der Befund ist leider wieder positiv.«

Sie wusste, was das bedeutete. Vor einem guten Jahr hatte es angefangen, diese Sache, wie sie es nannte. Angefangen mit einem harmlos aussehenden Muttermal. Sie hatte nicht lang gezögert damals und einer Operation zugestimmt. Als die Ärzte etwas von Metastasen in den Lymphgefäßen sagten, verdrängte sie wild wuchernde Ängste mit Pragmatismus. Dieser Pragmatismus hatte bereits so oft in ihrem Leben geholfen. Jetzt sollte er gefälligst beweisen, dass er mit Panikattacken fertig wurde.

»Dann schneiden Sie eben alles heraus«, hatte sie den Ärzten geantwortet und dabei das Zittern in ihrer Stimme zurückgepfiffen. Sie hatten getan, was sie von ihnen verlangt hatte. Und sie waren in Deckung gegangen bei Marthas anschließenden Fragen nach Überlebenschancen. Hatten sich versteckt hinter Computerausdrucken, auf denen Innenansichten von Marthas Körper neben Zahlenkolonnen zu sehen waren. Werte nannten sie das, und Martha fand dieses Wort fast zynisch angesichts dessen, was sie zu verkünden hatten. Dreißig Prozent – die Zahl hatte sie endlich einem jungen Assistenzarzt abgerungen, und damit war sie wieder in ihren Alltag entlassen worden.

Sie erzählte niemandem, was mit ihr los war. Den Klinikaufenthalt schraubte sie zur Lappalie herunter. Nur einmal, als eine Chefredakteurin von ihr eine Brustkrebsgeschichte wollte, lehnte sie ab. Redete sich heraus mit anderen Aufträgen, die ihr keine Zeit ließen.

Einmal im Vierteljahr musste sie fortan zu Kontrolluntersuchungen. Dreimal war es gutgegangen; sie bekam dieses erlösende »Alles in Ordnung« stets per Telefon verabreicht; das letzte Mal hatte sie es vor ihrer Reise nach Triest gehört, und sie hatte die dreißig Prozent Hoffnung mit in die Stadt am Meer genommen und dort ein fast trotziges Mit-mir-nicht ins Wasser geworfen.

Nein, sie wollte gar nicht den großen Deal mit dem Leben, nicht das große Glück. Sie wollte nur so weitermachen wie bisher, wollte ihre gewohnten Bahnen ziehen – bis Francesca sie auf der Mole ansprach. Bis diese kleine dünne Frau diese gottverdammten Fragen stellte, dabei das Pik-Ass aus Marthas Kartenhaus zog und es ihr, den Einsturz in Kauf nehmend, vor die Füße legte. Martha hatte seitdem nicht aufgehört, sich angesichts dieser Trumpfkarte zu fragen, ob sie wohl bisher mit zu niedrigem Einsatz gespielt hatte. Ist ja noch alles drin, hatte sie sich beruhigt – und erst mal ihre Geburtstagsfeier geplant.

»Was heißt das?«, stammelte sie nun in den Telefonhörer, obwohl sie genau wusste, was das hieß.

Die Ärztin räusperte sich, und Martha hörte diesem Räuspern an, dass es vorbereiten wollte, was sich Worten nur allzu gern feige widersetzte. Die Frau, die am anderen Ende der Leitung den Befund in der Hand hielt, versuchte, das Mitleid aus ihrer Stimme herauszuhalten, doch es gelang ihr nicht ganz. Da war ein leichtes Vibrieren, das Bedauern, Unsicherheit, Tröstenwollen zu einem tonnenschweren Paket verschnürte.

»Kommen Sie am besten gleich her«, sagte sie. Und das hatte diese vielbeschäftigte Ärztin mit ihrem randvollen Terminkalender noch nie gesagt. Bislang hatte Martha immer warten müssen, mindestens vier, fünf Tage. Anscheinend duldete das hier keinen Aufschub.

Zwei Stunden später saß sie in der onkologischen Abteilung der Universitätsklinik. Sie hatte sich Jeans angezogen, einen alten braunen Wollpulli und eine dicke beige Strickjacke; sie fröstelte, obwohl da draußen schönster Spätsommer war, mit einem strahlend blauen Himmel.

Das Büro der Ärztin war ihr von früheren Besuchen vertraut. Es hing stets ein leichter Parfumduft darin, etwas mit Zitrusfrüchten. Ansonsten regierte Sachlichkeit, die jemand mit weiblichen Akzenten versehen hatte. Ein Resopalschreibtisch, auf dem peinliche Ordnung herrschte – Kalender, Tastatur, Monitor, Lampe mit Schwenkarm, daneben ein Foto von zwei Mädchen, sechs und zehn Jahre, schätzte Martha; sie lachten in die Kamera, eine der beiden zeigte eine Zahnlücke.

Ein Regal mit Fachbüchern, ein paar Steinen und Muscheln und einer Kinderzeichnung mit zwei Menschen, die nur aus Köpfen, Armen und Beinen bestanden und die sich unter einer großen gelben Sonne an den Händen hielten. Ein gerahmter Kunstdruck an der Wand gegenüber, irgendwas von Miró, bunt, heiter, verspielt. Darunter zwei blaue Sessel mit Chrombeinen und ein Glastisch, auf dem immer eine weiße Porzellanvase mit Blumen stand. Heute waren gelbe Rosen darin, deren Köpfe bereits nach unten hingen, bevor sie sich richtig geöffnet hatten.

Marthas Blick hielt sich an den leicht welken Rosenblättern fest, während sie zu verstehen versuchte, was die Frau auf der anderen Seite des Schreibtisches ihr gerade erklärte.

Neue Metastasen in den Lymphgefäßen, in der Leber, in der Lunge. Keine günstige Prognose. Lebensverlängernde Maßnahmen. Zytostatika. Chemotherapie. Intravenös. Zyklen. Klinikaufenthalt. Worte wie Schläge. Martha merkte, dass sie sich duckte, um ihnen zu entgehen.

»Frau Schneider?«

Sie zuckte zusammen, und ihr Blick verließ die Rosenblätter. »Ja?«

»Was meinen Sie?«

»Entschuldigen Sie, ich war gerade … Meinen, wozu?«

»Zur Chemotherapie.«

»Hat das denn … überhaupt noch einen Sinn?«

Die Ärztin lehnte sich zurück, und die Rückenlehne ihres Stuhls wippte ein wenig. »Ich sagte Ihnen ja schon, dass kaum Hoffnung besteht. Natürlich gibt es immer wieder Fälle von Spontanheilungen, aber …«

»… das sind Märchen, glauben Sie?«

»Was soll ich sagen? Ich bin Schulmedizinerin. Ich kenne die Studien, die Fakten, die Zahlen.«

»Wird’s mir sehr schlechtgehen? Ich meine, mit dieser Chemo?«

»Wir versuchen heute, die Nebenwirkungen so gut es geht …« Sie räusperte sich.

»Seien Sie ehrlich«, unterbrach Martha sie. »Wird’s mir sehr schlechtgehen?«

Die Frau ihr gegenüber nickte.

»Haarausfall, Übelkeit, Schwäche … das ganze Programm?«

Erneutes Nicken.

»Um danach doch zu …?« Sie schluckte. Das Wort wollte einfach nicht raus, blieb ihr im Hals stecken.

»Frau Schneider, Sie wissen …«

»Wir müssen uns hier nichts vormachen.« Marthas Stimme klang schrill wie ein Verstärker, den irgendwer übersteuerte. »Was Sie versuchen, mir zu erklären, ist Folgendes: Ich kann diese ganze Prozedur auf mich nehmen, es mir richtig schlechtgehen lassen und auf ein Wunder hoffen, das wahrscheinlich nie eintreten wird. Ich kann aber auch mit den Haaren auf meinem Kopf noch ein bisschen weiterleben, ebenfalls auf ein Wunder hoffen und vielleicht etwas früher … nun ja, sterben …« Jetzt war es draußen, das Wort, reingespuckt in die Welt, um dort seine Spuren auszulegen. Sie würde mit diesem Wort leben müssen.

»Was soll ich Ihnen sagen? Sie haben mich immer um meine ehrliche Meinung gebeten.«

»Das tue ich auch jetzt.«

»Ich muss Ihnen als Oberärztin hier all diese Behandlungen vorschlagen.«

»Sie schlagen mir so eine Art Tod auf Raten vor, oder?«

Die Frau ihr gegenüber atmete hörbar ein und wieder aus. Dabei verschränkte sie die Finger ineinander und widmete ihren Daumen mehr Aufmerksamkeit als nötig. Als könnten die ihr die Antwort geben, nach der sie gerade händeringend suchte.

»Sind das Ihre Kinder?«, fragte Martha plötzlich und zeigte auf das Foto auf dem Schreibtisch.

Die Ärztin sah sie verwirrt an. Sie war hübsch. Eine hübsche Frau Ende dreißig, mit blassem Sommersprossengesicht und kurz geschnittenen blonden Haaren. »Ja«, stammelte sie. »Ja, das sind meine Töchter.«

»Wie heißen sie?«

»Marie und Constanze.«

»Nette Mädchen.«

»Ja, aber ziemlich frech für ihr Alter.«

Martha lächelte. »Ist kein Nachteil. Ich meine fürs Selbstbewusstsein.«

»Davon haben die zwei mehr als genug.« Ihre Gesichtszüge entspannten sich. Die Sommersprossen sahen fast fröhlich aus.

»Können Sie das eigentlich immer alles hierlassen?«, fragte Martha leise. »Diese ständigen Befunde und Todesurteile? Kann man das abends ausziehen wie seinen weißen Kittel und an den Haken hinter der Tür hängen? Wie ist es, nach Hause zu kommen und seinen Kindern Pfannkuchen zu machen und Gutenachtgeschichten vorzulesen, nachdem man gerade einem Menschen gesagt hat, dass er bald sterben muss?«

Die Frau sah sie an, und Martha hatte das Gefühl, sie würde sie in diesem Moment zum ersten Mal richtig wahrnehmen. »Es ist schwer«, sagte sie. Mehr sagte sie nicht.

Martha stand auf. »Darf ich mir die Sache mit der Chemo ein paar Tage überlegen?«

»Ja, ja, natürlich.«

»Ich … ich bin mir nicht so sicher, ob … ob ich das wirklich will.«

»Verstehe.« Die Ärztin erhob sich ebenfalls.

»Hab ich …«, Martha biss sich auf die Unterlippe, »hab ich überhaupt noch den Hauch einer Chance?«

»Wollen Sie wissen, was ich an Ihrer Stelle täte?«

»Und wollen Sie damit andeuten, dass wir jetzt gerade mal das Arzt-Patienten-Gespräch verlassen?«

Die Frau lächelte. Das Lächeln stand ihr gut, fand Martha. »Na ja, man könnte das so sehen …«

»Und?«

»Es bleiben Ihnen noch ein paar Monate.«

»Wie viele?«

»Vielleicht vier, sechs … mit viel Glück wird’s ein Jahr.«