22,99 €

Mehr erfahren.

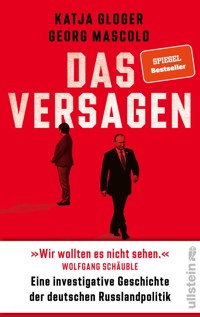

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Wir wollten es nicht sehen.« – Wolfgang Schäuble Ein Schlüsselwerk zum Verständnis unserer gefährlichen Gegenwart Als Putin im Februar 2022 die Ukraine angreift, steht die Welt unter Schock. Dabei ist dieser Krieg von Geheimdiensten präzise vorausgesagt worden. In einer aufsehenerregenden Recherche enthüllen Katja Gloger und Georg Mascolo, wie die Verantwortlichen über Jahrzehnte Warnungen ignorierten und kritische Stimmen in der deutschen Russlandpolitik ausblendeten. Anhand von zahlreichen Geheimdokumenten und Gesprächen mit Dutzenden Zeitzeugen erzählen sie eine atemberaubende Geschichte: über die wahren Hintergründe der umjubelten Putin-Rede im Bundestag und einen Back Channel in den Kreml, der im früheren Leben Stasi-Spion war. Über ein Geheimdossier des Auswärtigen Amts, das schon 2007 einen bewaffneten Konflikt um die Krim und den Osten der Ukraine beschreibt – und im Archiv landet. Sie offenbaren die Details einer unerklärlich engen militärischen Zusammenarbeit – und warum Putins nukleare Drohungen einen Bundeskanzler um die halbe Welt reisen lassen. »Eine umfassende kritische Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte war überfällig. Das Versagen füllt die Lücke in brillanter Weise. Das Buch von Russlandexpertin Katja Gloger und ihrem Ehemann, Ex Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo, ist die absolute Muss-Lektüre für jeden, der sich für die hoffnungsvollen Zielsetzungen, Illusionen und idealistischen Irrwege unserer Außenpolitik interessiert.« Wolfgang Ischinger, Vorsitzender des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt und Botschafter in Washington und London »Brillant recherchiert. Spannend erzählt. Dokument einer kollektiven Verdrängung.« Thomas Roth, Journalist, langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau und New York, Moderator der Tagesthemen »Ein fantastisches Buch.« Carlo Masala »Ein Buch, das überfällig war – und soviel Neues enthüllt, wie kolossal das Versagen deutscher Russlandpolitik wirklich war. Katja Gloger und Georg Mascolo haben jahrelang recherchiert und offenbaren in allen Details, was seit Gerhard Schröder bis zur russischen Vollinvasion der Ukraine nicht gesehen werden wollte, obwohl es soviele Warnungen gab. Ein fesselndes Werk von Autoren, die sich auskennen, exklusive Zugänge haben und es großartig aufgeschrieben haben.« Paul Ronzheimer »Ich bin sicher, dass dieses Buch mehr zur Aufarbeitung der Russlandpolitik beitragen kann als manche Untersuchungsausschüsse oder Enquetekommissionen.« Georg Boomgarden, ehem. Staatssekretär des Auswärtigen Amts

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Versagen

Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Bestseller-Autorin Katja Gloger arbeitet seit über 30 Jahren vor allem zu Russland und internationaler Sicherheitspolitik. Die Osteuropahistorikerin berichtete viele Jahre für den Stern aus Moskau und Washington. Sie interviewte Michail Gorbatschow, Boris Jelzin und Wladimir Putin.

Georg Mascolo gehört seit langer Zeit zu den führenden investigativen Journalisten des Landes. Der Bestseller-Autor war Spiegel-Chefredakteur und leitete die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Seine Reportage über den Fall der Berliner Mauer wurde von der Unesco ins Weltdokumentenerbe aufgenommen.

Sie haben so viel gewusst. Und so wenig getan. Wegsehen, beschwichtigen, verdrängen, das galt viel zu oft und viel zu lange im Verhältnis zu Putins Russland. Die Bestseller-Autoren Katja Gloger und Georg Mascolo beleuchten mit bisher geheim gehaltenen Akten und Aussagen entscheidender Zeitzeugen die Bruchpunkte deutscher Russlandpolitik. Sie legen weggesperrte Erkenntnisse über Putins KGB-Zeit in Dresden offen, führen in den Verhandlungssaal des historischen Nato-Gipfels von Bukarest, enthüllen, was Bundesregierungen so früh über Putins hybriden Krieg gegen Deutschland wussten. Sie zeigen, warum dies alles folgenlos blieb und – gegen alle aktenkundigen Warnungen – die verhängnisvolle und am Ende enorm teure Abhängigkeit von russischem Gas immer weiter anstieg.Ein Buch, das zu jener unverzichtbaren Aufklärung beiträgt, die bisher alle Bundesregierungen verweigert haben.

Katja Gloger und Georg Mascolo

Das Versagen

Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025Alle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]

Gestaltung: zero-media.net, MünchenMotiv: © AFP Contributor / Kontributor / Getty ImagesAutorenfotos: © Hans-Jürgen Burkard

E-Book Konvertierung powered by pepyrus

ISBN: 978-3-8437-3629-9

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

ALTERNATIVE

WIRKLICHKEITEN

VORWÄRTS

IN

DIE

VERGANGENHEIT

INS

DEUTSCHE

HERZ

PIPELINES

UND

PROFITE

GRENZENLOS

DER

FEHDEHANDSCHUH

BUKARESTER

TAGE

VON

»

SCHNÖGGERSBURG

«

NACH

MULINO

DER

ANTRAG

ZEITENWENDEN

DER

BÄR

IM

BÜRO

DER

KANZLERIN

GEFÄHRLICHE

STRÖMUNGEN

SCHLAFLOS

IN

MINSK

EXPORTSCHLAGER

ANGST

LETZTE

AUSFAHRT

CHARIT

É

EIN

GEWEHR

AN

DER

WAND

DIE

STACHELN

EINES

IGELS

DANK

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

ALTERNATIVE WIRKLICHKEITEN

Motto

»Wo es darauf ankam – es kam ständig darauf an.« Herta Müller

Für Hannah und Mara

ALTERNATIVEWIRKLICHKEITEN

Dieser 25. September des Jahres 2001, so wird es viel zu lange heißen, ist einer der hoffnungsvollsten Momente der deutsch-russischen Beziehungen. Vergleichbar allenfalls mit jenem schon verblassten frühsommerlichen Vormittag des 12. Juni 1989, als auf dem Bonner Rathausplatz ein Mann, strahlend, selbstbewusst und visionär, die Herzen der (West-)Deutschen eroberte, einen kleinen Jungen auf dem Arm. »Gorbi, Gorbi« riefen die Menschen Michail Sergejewitsch Gorbatschow zu, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Es war einer jener glücklicheren Tage, an denen, noch unausgesprochen, der Weg bereitet wurde für die deutsche Wiedervereinigung.

An diesem Herbsttag des Jahres 2001 hingegen fühlt sich die Welt unberechenbar und gefährlich an. Der Terroranschlag des 11. September liegt gerade zwei Wochen zurück, von Krieg ist die Rede, Krieg gegen den Terror. Da tritt um 15:15 Uhr ein Gast aus Moskau an das Rednerpult des Deutschen Bundestages; für seinen ersten Staatsbesuch hat der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin Berlin gewählt. Er bringt: Hoffnung, ein bisschen Zuversicht. Denn er verspricht eine neue Zeit, die geprägt sein soll von Frieden und Kooperation: »Der stabile Frieden auf dem Kontinent ist das Hauptziel«, sagt er. Und: »Russland ist ein freundlich gesinntes europäisches Land.«

Aber es ist nicht nur, was dieser Mann an diesem Nachmittag sagt. Wichtig ist auch, wie er es sagt. »Heute erlaube ich mir die Kühnheit, einen großen Teil meiner Ansprache in der Sprache von Goethe, Schiller und Kant, in der deutschen Sprache, zu halten«, sagt der russische Präsident und wechselt ins Deutsche. Leise spricht er, zurückhaltend, höflich, das verstärkt die Botschaft.

Im Parlament laufen die Abgeordneten an jedem Sitzungstag an jenen von einer deutsch-russischen Kommission ausgewählten und sorgsam konservierten Inschriften vorbei, die Soldaten der Roten Armee im Siegesmonat Mai 1945 in Hitlers Reichstag hinterlassen hatten, Graffiti ihrer Zeit, mit einem verkohlten Stück Holz oder farbiger Fettkreide gekritzelt. Die Namen ihrer Heimatstädte, auch in der Ukraine, Freude über den Triumph des Sieges. Die Wände und Säulen mit kyrillischen Botschaften stehen als mahnende Erinnerung an den Vernichtungskrieg der Deutschen gegen die Völker der Sowjetunion. Mitten im deutschen Parlament. »Na Berlin!«, hieß es in den letzten Kriegsmonaten, nach Berlin!

Im Kriegsjahr 2025 kursieren ähnliche Propagandabotschaften in russischen Städten, Schüler malen sie auf Plakate, manche kleben sie als Sticker auf ihr Auto: »Moschem powtorit!« – Wir können es wiederholen! Gemeint ist: Wir werden siegen. Koste es, was es wolle. Wir werden Euch besiegen.

Welche Welten sie und ihren Siegeskult-Präsidenten von denen auch in Russland trennen, für die über bittere Jahrzehnte eine andere, leise Botschaft galt, verbunden mit einer zarten Hoffnung auf Versöhnung: »Lisch ne bylo by wojny.« Alles, aber keinen Krieg mehr. Bloß keinen Krieg mehr. Niemals mehr.

Frieden in Europa sei nur mit, nicht gegen Russland zu erreichen, so lautet die deutsche politische Maxime seit dem Zerfall der Sowjetunion und der friedlichen Wiedervereinigung eines geteilten Landes. An diesem 25. September 2001 scheint dieser Moment zum Greifen nahe. Und tatsächlich, vielen scheint Putin als »Deutscher im Kreml«.

Immer wieder wird seine Ansprache von Applaus und freundlichem Lachen unterbrochen. Am Ende erheben sich die Abgeordneten und die gesamte versammelte Staatsspitze, Bundespräsident Johannes Rau und Bundeskanzler Gerhard Schröder. Finanzminister Theo Waigel macht einen »Kennedy-Effekt« aus. Der Beifall will nicht enden. Putin steht stumm, fast schüchtern hinter dem Pult, nur die Augen verraten seine Zufriedenheit. Es ist ein Triumph. Der russische Staatschef, Oberstleutnant außer Dienst des sowjetischen Komitees für Staatssicherheit KGB, hat einmal von sich gesagt, er sei ein Spezialist für den Umgang mit Menschen.

Dieser 25. September 2001 gehört zu seinen Meisterstücken.

Es gibt allerdings noch eine andere Geschichte dieses Auftritts zu erzählen. Früh hatte Putin den Wunsch übermitteln lassen, während seines Staatsbesuches im Bundestag zu sprechen. Aber monatelang wurde darum gerungen, ob Putin überhaupt »die Ehre erhalten« solle, die Ehre einer Rede vor dem Plenum.

Er hatte zur Jahreswende 2001 das Ehepaar Schröder zum orthodoxen Weihnachtsfest nach Moskau eingeladen, war mit Schröder Schlitten gefahren, buchstäblich. Jetzt ging es ihm darum, auch den Rest des Landes für sich einzunehmen, die Deutschen zu packen bei ihrer Verantwortung für die gemeinsame Geschichte und wohl auch bei ihrer verklärenden Russlandliebe.

»Einziger ›kritischer‹ Punkt derzeit: Rede Putins vor dem Bundestags-Plenum«, heißt es in einem Vermerk des Auswärtigen Amts. Die Frage sei dem Kanzler und dem Bundespräsidenten unterbreitet worden, die Vorlage an den Kanzler sei im Ton eher »zurückhaltend-negativ« geschrieben.1

Denn Auftritte ausländischer Staatsgäste vor dem deutschen Parlament werden grundsätzlich nur sehr selten gewährt. Die Protokollabteilung des Bundestages äußert Bedenken, offeriert gar eine diplomatisch-höfliche Ausrede: Man könnte darauf hinweisen, »dass am fraglichen Tag der Bundestag wohl gar keine Plenarsitzung hat«.

Dann interveniert der Kanzler selbst. Es kommt zu einem Kompromiss.

Das Parlament übermittelt dem russischen Botschafter in Berlin Ende August gleich zwei Bedingungen: Eine Ansprache Putins im Bundestag müsse »zu einem gewichtigen Teil auf Deutsch gehalten« werden, »um damit eine gewisse Besonderheit zu belegen«.

Und im Anschluss muss sich Putin mit Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses zu einer Aussprache treffen. Mit mindestens 45 Minuten wird sogar die Dauer vorgegeben. Es steht zu erwarten, dass dann auch der Krieg zur Sprache kommt, den Putin gerade in der Autonomen Republik Tschetschenien führt. Noch in der ersten Nacht seiner Präsidentschaft, nur wenige Stunden nach der nicht sehr demokratischen Machtübergabe durch Boris Jelzin am 31. Dezember 1999, war Putin nach Tschetschenien geflogen und hatte dort Orden und Jagdmesser an russische Soldaten überreicht. Im Westen ist er bereits durch besonders grobe, menschenverachtende Sprache aufgefallen: »Notfalls machen wir sie auf dem Scheißhaus kalt.« Oder: »Man muss sie wie Ungeziefer vernichten!«

Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten der Partei Bündnis 90/Die Grünen hat einen offenen Brief an Putin geschrieben: »Die Menschenrechte der Zivilbevölkerung in Tschetschenien und die Rechte der Flüchtlinge wurden grausam missachtet.«2

Jetzt, kurz nach dem 11. September, ist die Sorge groß, dass es noch schlimmer werden könnte. Dass Putin 9/11 nutzt, um im Kaukasus seinen eigenen, barbarischen Feldzug gegen den Terror zu führen, ohne dass er dafür verantwortlich gemacht wird. Von Anfang an sind Kriege sein politisches Mittel der Wahl.

Einer der Autoren des offenen Briefes ist der frühere DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz: Deutsche Politiker hätten Putin wie einen »Enkel Gorbatschows gefeiert«, sagt er, ihn nicht als »Ziehsohn des KGB erkannt«. Genau diesen Typus Geheimdienstler kenne er und misstraue ihm zutiefst. Schulz beweist damit eine erstaunliche Menschenkenntnis.

Von Putins Rede im Bundestag existieren ein Wortprotokoll und hunderttausendfach geklickte YouTube-Videos. Die Diskussion mit den Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses ist in einer bis heute vertraulichen dreiseitigen »zusammenfassenden Mitschrift« archiviert, die es vor allem wegen Putins Antworten in sich hat. Da geht es nicht um Kant und Schiller und Goethe, sondern um Putins Vorgehen in Tschetschenien.3 Die Lage dort werde »in Deutschland weiter mit Sorge verfolgt«, sagt der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz. Putin wiegelt ab, er habe doch gerade einen Friedensplan unterbreitet. Und: Seit dem 11. September »akzeptiere Russland keine Doppelstandards« mehr – unterschiedliche Maßstäbe, wenn es um den Krieg gegen den Terror geht.

Ein Spezialist für den Umgang mit Menschen

Früh zeigte sich: Putin ist ein Meister darin, unterschiedliche Botschaften zu senden, manchmal an ein und demselben Tag. Diese Befähigung perfektioniert er. Aber zu viele in der deutschen politischen Klasse hören und sehen nur, was sie hören und sehen wollen.

Putin überlässt nichts dem Zufall, auch nicht an diesem 25. September 2001. Denn entscheidende Gedanken dieser Rede, gar Grundsätzliches zu Russland, das geöffnet ist für gute Geschäfte, sind von einem ehemaligen deutschen Spitzenbeamten und einem deutschen Industriemanager, der Putin schon lange kennt, formuliert worden: Horst Teltschik, der mit Kanzler Kohl die deutsche Einheit verhandelte, und Klaus Mangold, Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Er war auf Bitte Putins zur Vorbereitung sogar eigens nach Moskau geflogen. Die Rede, die bis heute herhalten muss als Beweis für den »anderen Putin«, als geflissentlicher Nachweis seiner vermeintlich besseren europäischen Absichten, haben sich die Deutschen in gewisser Weise auch noch selbst geschrieben.

Wie am 25. September 2001 im Bundestag ist es oft, wenn man auf die vergangenen drei Jahrzehnte des deutsch-russischen Verhältnisses blickt. Vieles ist nicht so, wie es auf den ersten Blick schien oder es sich in der Erinnerung festgesetzt hat. Vieles wurde gesehen – und doch nicht ausreichend verstanden. Dazu gehört diese zweite Wirklichkeit, die Putin lebt.

Mit Beginn des europäischen Kriegsjahres 2022 stehen die Verantwortlichen vor den Trümmern der deutschen Russlandpolitik, genauer: ihrer Putin-Politik. Mehr noch: Mit der »Zeitenwende« stehen drei Jahrzehnte deutscher Außenpolitik, eine scheinbar beispiellose politische und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, auf dem Prüfstand. Hatte sich doch vor allem Deutschland als »Russland-Versteher« begriffen und empfohlen – dem Land seit Jahrhunderten in oft schrecklich eng verknoteter Beziehung verbunden. Das deutsche Gütesiegel »Ostpolitik« – was immer man darunter verstehen wollte – galt auch als moralische Grundfeste (west)deutscher Außenpolitik, unverrückbar schienen die Paradigmen von »Wandel durch Annäherung« bis zu »Modernisierungspartnerschaft«.

Aber genauer hinzusehen, sich nüchtern den Realitäten zu stellen, die der inzwischen ewig scheinende Putin geschaffen hat, den Ursachen und Folgen seiner Herrschaft, war – und bleibt – entscheidende Herausforderung deutscher Russlandpolitik, eine Zukunftsaufgabe.

Dieses Buch versucht genau das. Es füllt viele jener Lücken, die in den vergangenen Jahrzehnten durch Sperrfristen und Geheimhaltungsvorschriften entstanden sind, durch politischen Spin und auch aufgrund des schlichten Unwillens von Verantwortlichen zu vertiefter Diskussion. Zeitweilig war die offizielle Unterstützung von Ministerien und Regierungsbehörden ebenso großzügig wie verblüffend unbürokratisch. Akten wurden zügig entsperrt und zugänglich gemacht, etwa zu Putins Rede im Bundestag 2001 oder zum schicksalhaften Nato-Gipfel in Bukarest 2008.

Doch immer wieder schlug diese Offenheit ohne jede Erklärung ins Gegenteil um. Schließlich gelang es, Zehntausende Seiten Dokumente entscheidender Wegmarken zu sichten: Dazu gehören etwa Akten über den »Minsker Friedensprozess«, die Pipelines Nord Stream 1 und 2 – und auch über eines der abenteuerlichsten Kapitel der »Modernisierungspartnerschaft«, das man auch als »Wandel durch Wehrtechnik« beschreiben könnte: die nach dem Georgien-Krieg 2008 begonnene enge deutsch-russische militärische Zusammenarbeit, die erst mit der Annexion der Krim endete. Da war ein russischer Offizier schon abkommandiert, sein neues Büro in Strausberg, Brandenburg, zu beziehen – bei der Führung des deutschen Heeres. Im Fall der Ukraine aber ging es noch Wochen vor dem Großangriff in der Bundesregierung um die Frage, ob die Lieferung von 90 Scharfschützengewehren durch die Nato ein nicht zu akzeptierendes Eskalationsrisiko darstelle.

Dutzende der wichtigsten Zeitzeugen stellten persönliche Aufzeichnungen zur Verfügung und waren zu ausführlichen Gesprächen bereit, der ehemalige Kanzleramts- und Außenminister und heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dreimal. Zu den Gesprächspartnern gehörten ein Kanzler, Kanzlerberater, Minister, Diplomaten, Bundeswehr- und Nato-Offiziere und auch William Burns, einer der besten Putin-Kenner und renommiertesten US-Diplomaten seiner Zeit. Der langjährige Botschafter in Moskau und Direktor der CIA war Ende 2021 wesentlich daran beteiligt, Putins konkrete Kriegspläne gegen die Ukraine aufzudecken. Andere, ohne die dieses Buch nicht hätte entstehen können, baten um strikte Vertraulichkeit.

Absagen kamen von zweien, die bis heute keine Fehler in ihrer Russlandpolitik erkennen wollen, zumindest öffentlich nicht: Gerhard Schröder ließ unter Verweis auf seinen Gesundheitszustand ablehnen, Altkanzlerin Merkel verwies auf terminliche und auf »Gleichbehandlungsgründe«. Sie erhalte sehr viele Anfragen »aus aller Welt«.4

Wenn es um das Scheitern deutscher Russlandpolitik geht, fällt in der Regel zuerst der Name Schröder, dann wird die SPD genannt. Natürlich hat das mit Schröders ebenso beispielloser wie bestbezahlter Lobbytätigkeit für russisches Gas und seinen Freund Wladimir zu tun, den er bis heute trotzig verteidigt. Seine Geschichte ist auch die einer politischen Selbstzerstörung.

Gerhard Schröder war sieben Jahre Kanzler, Angela Merkel regierte mit ihrer CDU/CSU 16 lange Jahre, und auch bei ihr war Russlandpolitik immer Chefinnen-Sache. Anders als bei Schröder spricht nichts dafür, dass sie sich Illusionen über System und Person Putin machte. Umso drängender die Frage nach Aufarbeitung ihrer Russlandpolitik. »Wir wollten es nicht sehen«, sagte öffentlich und zu spät auch Wolfgang Schäuble.

Umso zwingender auch die Antwort auf die Frage nach deutscher Verantwortung: Hätte man sich Putin viel früher in den Weg stellen können, gar müssen? Warum glaubte man bis zuletzt, dass man Putin »saturieren« könne, wie es der Historiker Herfried Münkler formuliert? Ihn zufriedenstellen, gar befrieden könne?

Politik ist nicht allein von Personen abhängig. Und doch spielt Wladimir Putin für die Beurteilung jüngerer deutscher Russlandpolitik eine entscheidende Rolle. Wie ist zu erklären, dass man ihm – ausgerechnet ihm – Frieden und Willen zur politischen Modernisierung zutraute oder zumindest pragmatischen Umgang pflegen wollte? Warum wurde seine Herkunft, sein Beruf und seine Berufung, nämlich Geheimdienstoffizier zu sein, so systematisch ausgeblendet, dessen Methoden und Mission?

Der einstige »stellvertretende Operativbevollmächtigte« in der KGB-Außenstelle Dresden, Wladimir Putin, machte die steilste Karriere, die das postsowjetische Russland kennt. Erstaunlich, was deutsche Geheimdienste über diesen Mann wussten, als er sich am Silvesterabend 1999 im russischen Fernsehen als neuer Präsident zeigte, blass und schmächtig. Da hatte sein engster Freund aus Dresdner KGB-Zeiten beim Bundesamt für Verfassungsschutz schon ein langes Psychogramm Putins abgeliefert. Die Fallakte zum Decknamen »Pantaleon«, griechisch für »Der ganz Barmherzige«, beschreibt einen zynischen und zutiefst nationalistisch denkenden Geheimdienstoffizier. Neben Ermittlungsakten der Justiz zu Putins KGB-Zeit in Dresden wurden auch Akten des Verfassungsschutzes für dieses Buch freigegeben und ausgewertet.

Bemerkenswert, mit welcher Akribie sich vor allem das Kanzleramt lange darum bemühte, alle Informationen über Putins KGB-Vergangenheit wegzusperren. Noch 2020 berief man sich hierbei ausdrücklich auf das »Staatswohl«: Jede Freigabe könne »Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen und das diplomatische Vertrauensverhältnis« haben und die »Verhandlungsfähigkeit der Bundesregierung« beeinträchtigen. Eine ›Lex Putin‹ von höchster Stelle.5

Gleichermaßen erstaunlich wie irritierend, wie präzise die Erkenntnisse und Einschätzungen zu Putin und dem von ihm perfektionierten Machtsystem der »Silowiki« immer wieder waren – nur, um dann die falschen oder keine Schlüsse daraus zu ziehen. Nach Putins zweiter historischer Rede in Deutschland – seiner harten Abrechnung mit dem Westen auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 – entsteht im Planungsstab des Auswärtigen Amts ein geheimes Szenarien-Papier. Bis ins Detail sagt dessen Variante »Imperial-autoritäres Russland« eine sehr dunkle Zukunft voraus, einschließlich eines bewaffneten Konfliktes um die Krim und den Osten der Ukraine sowie einen engen Schulterschluss Russlands mit China.

Das Szenario wird als »wenig wahrscheinlich« bewertet.

Das Papier ist im Archiv des Auswärtigen Amts abgelegt und noch immer als »Verschlusssache« eingestuft.

Sein Russland kennt keine Grenzen

Wie ein Wetterleuchten liest sich auch das umfassende Dossier, das BND und Verfassungsschutz für Kanzlerin Merkel zu Desinformationsoperationen und russischer hybrider Kriegsführung gegen Deutschland bereits im Jahr 2017 verfassten. Viel zu wenig geschah, die frühen und mehrfach wiederholten Forderungen nach harter Reaktion – etwa durch die Ausweisung einer größeren Zahl von Geheimagenten sowie der Schließung russischer Generalkonsulate – werden stets abgelehnt. Eine eigens gegründete Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Bearbeitung der »hybriden Bedrohung« hatte sich zu einer »Auftaktsitzung« verabredet – für den Nachmittag des 24. Februar 2022.

»Zu spät« ist zu oft das deutsche Grundmuster.

Und: »Weiter so.« Trotz allem. Und Putins Appetit auf Risiko wuchs.

Selbst als aus dem schon 2007 beschriebenen »Krim-Szenario« Kriegswirklichkeit geworden ist, als die Unterdrückung der Opposition ebenso wie Giftanschläge und Mord – auch auf deutschem Boden – zur Politik Putins gehören. Als klar ist, dass sein Russland, Nation unter Waffen, den Krieg nicht nur gegen die Ukraine führt, sondern auch gegen den sittlich »verkommenen« Westen. Regierungen des Westens haben ihre eigenen Fehler im Umgang mit Russland gemacht, vor allem in den Neunzigerjahren. Aber das erklärt nicht das weitverbreitete Verständnis für Putins Meistererzählung vom Sicherheitsbedürfnis seines Landes, das der Westen angeblich so schmählich vernachlässigte. Vergessen wurde nachzufragen: Wer bedroht Russland eigentlich? Und wodurch und womit? Der von Putin martialisch heraufbeschworene Belagerungszustand ist selbst verschuldet.

Bis zum Ende ihrer letzten Amtszeit besteht Angela Merkel auf Dialog, auch um des Dialogs willen. Dies gilt auch für den »Minsker Prozess«, an dem man wegen »Alternativlosigkeit« halbherzig noch im Februar 2022 festhält.

Bis zuletzt glaubt man im Kanzleramt, dass die wirtschaftliche Verflechtung Russlands mit Deutschland zu groß, der Preis für militärische Aggression selbst für einen Putin zu hoch sei. In einem falschen Verständnis von der Natur von Person und System setzt man auf seine Rationalität, seine politische Kosten-Nutzen-Analyse, auch auf das Gewinnstreben eines, seines Gangsterregimes. Dabei geht es in einem mit radikalen Verschwörungstheorien aufgeladenen Machtsystem schon lange um viel mehr, ihnen, diesen selbst ernannten Verteidigern von Russlands Ehre und Geschichte, die am Ende nur Zerstörer sind:6 um Begründung und Expansion einer vermeintlich eigenständigen und einzigartigen »russischen Zivilisation«, die sich mit brutaler Gewalt zurückholt, was dem Imperium zusteht. »Russland kennt keine Grenzen«, sagt Putin 2025 mit dem gleichen gütigen Lächeln, mit dem er die Menschen seines Landes jetzt zu »meinen Kindern« erklärt und als Geisel nimmt.7 Er bezeichnet sein Wirken als »Schicksal«. Diese zu tödlicher Realität gewordenen alternativen Wirklichkeiten nicht wirklich ernst genommen, dieses Russland, Putins Russland, nicht früh genug als Bedrohung erkannt zu haben, gehört zu den eher unverzeihlichen Fehlern. Stattdessen spiegelte man die eigenen Illusionen.

Und die Europäer müssen sich von ihm sagen lassen, dass sie schon bald ihrem Besitzer Trump zu Füßen liegen und »freundlich mit dem Schwanz wedeln« werden. Jener Trump, der einem per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher im August 2025 in Anchorage, Alaska, den roten Teppich ausrollen lässt. Da hat Putin bereits mehr als eine Million Tote und Verletzte zu verantworten.

Als Erklärungsversuch für den Befehl zum Großangriff seiner Armeen müssen auch eine Pandemie und die – echte oder vermeintliche – Selbstisolation des russischen Präsidenten herhalten. »Hätte es ohne Pandemie diesen Krieg gegeben? Wenn wir uns öfter gesehen, mehr persönliche Gespräche hätten führen können?«, fragt die Altkanzlerin8. Ihre Erklärungen dazu jedenfalls lassen den Schluss zu, dass sie davon ausgeht, Methode Merkel – der stete, geduldige Dialog – hätte zumindest das Schlimmste verhindert. So, wie sie es nach Erinnerung eines Teilnehmers schon während des Nato-Gipfels in Bukarest 2008 formulierte: »Wladimir, darüber müssen wir noch einmal reden.«

Dieses Buch wagt den Blick hinter die Propagandafassade des Putinismus, aber es ist kein Buch über den späten, ewig scheinenden Putin und sein System. Vielmehr identifiziert es Bruchpunkte; chronologisch angelegt, kann und möchte es dennoch keine Chronologie deutscher Russlandpolitik sein. Vielmehr kann die Analyse dieser Wendepunkte dabei helfen, Entscheidungen nachzuvollziehen und ihre Beweggründe zu verstehen. Oft wurden sie in komplexen, dynamischen Situationen mit auch emotional komplizierten Akteuren und widerstreitenden Interessen getroffen – und vielleicht waren sie zum Teil auch wirklich »alternativlos«. »Das, was wir jetzt für Resilienz und Verteidigungsfähigkeit tun, hätten wir 15 Jahre früher beginnen sollen. Aber wer in Berlin, Brüssel und Washington war damals schon dazu bereit? Dies sollten sich auch diejenigen fragen, die seit jeher alles gewusst haben wollen«, fasst der Diplomat Markus Ederer zusammen, der als Staatssekretär im Auswärtigen Amt deutsche Russlandpolitik entscheidend mitgestaltete. Aber was gestern richtig war, kann sich heute doch als falsch herausgestellt haben.9

Es ist die Vorgeschichte einer heute so unberechenbaren und gefährlichen Gegenwart.

Spürbar bis heute auch die Spannungen in der damaligen Ampel-Regierung. Während Alt-Kanzler Scholz für sich in Anspruch nimmt, dass sein abwägender Kurs dazu beigetragen habe »einen noch größeren Krieg zu verhindern«, nennt es sein ehemaliger Vize Robert Habeck »kläglich«, sich mit der großen Unterstützung »zu schmücken«. Stattdessen müsse man sich die Frage stellen, ob frühere Waffenlieferungen vielleicht dazu beigetragen hätten, »dem Krieg einen anderen Verlauf« zu geben.

Das Wort »Versagen« begegnet einem in der Recherche zu diesem Buch häufig, der Begriff wird ebenso leidenschaftlich verwendet, wie er bestritten wird. Er sei zu pauschal, er unterschätze den notwendigen, aber so schwierigen Prozess der Einbindung Russlands, eine Partnerschaft für den Frieden, wenigstens prekäre Stabilität in Krisen. Und auch die Bedeutung der besonderen Beziehung Deutschlands zu Russland, diesen Blick nach Osten. Tatsächlich unternahmen viele mit Russland befasste politische Akteure kluge und notwendige Anstrengungen, bemühten sich um vertrauensbildenden Dialog, verhandelten kleine und allerkleinste Schritte. Dieses Bemühen nicht anzuerkennen, wäre ebenso falsch wie ungerecht. Und doch bleibt in der Gesamtschau ein strategisches Versagen deutscher Russlandpolitik allerspätestens ab dem Krim-Jahr 2014. In der selbsterklärten deutschen Strategie von Dialog und Abschreckung verzichtete man auf die Abschreckung – zu der die eigene militärische Verteidigungsfähigkeit und die robuste Verteidigung der Demokratie gehören – von der bequemen Rücksicht auf die geschäftlichen Interessen der deutschen Industrie ganz abgesehen. Zeitenwenden, auch in Bezug auf die Ukraine, hätten viel früher beginnen können – und müssen. Vor allem aber unterschätzte man die Dynamik eines sich immer weiter radikalisierenden Regimes, eines gewaltbereiten Potentaten auf historischer Mission. Welch fatale Illusion, sich darauf zu verlassen, dass Wladimir Putin wenigstens die grundlegenden Normen gesamteuropäischer Sicherheit anerkennen würde.

Putin, der Putinismus: Von Anfang an war es ein Angriff auf die Freiheit.

Die Aufarbeitung deutscher Russlandpolitik ist Pflicht, unbedingt und immer wieder auch wegen unserer eigenen Geschichte. Gerade wir Deutschen, die so wissentlich und willentlich einen Vernichtungskrieg gegen die Völker der Sowjetunion führten, sind es vielen schuldig, den Leidtragenden von Putins Kriegen, den Opfern seiner Obsessionen. Ja, auch den Menschen in Russland, die früh und mutig vor den Verbrechen und seinem Weg in die totale Diktatur warnten. Die Geschichtsbewahrerinnen der – verbotenen – Menschenrechtsorganisation Memorial, die ihre Archive verstecken mussten. Die Journalisten, die den Krieg »Krieg« nennen, ihre Publikationen verboten. Die Studenten und Rechtsanwältinnen, oft sind sie so jung, die aufbegehren, weil sie nicht anders können. Und wissen, dass ihnen das Arbeitslager droht, das GULag. Es sind wenige, zu wenige. Und viele, zu viele, die sich in einer scheinbaren Normalität einrichten, willig verführt.

Vor allem aber schulden wir diese Aufarbeitung, wenigstens Ehrlichkeit, aufrichtige Aufmerksamkeit den Menschen in der Ukraine. Sie trotzen dem Krieg, seit vielen Jahren schon. Sie zahlen den höchsten Preis. Jeden Tag. Im Sommer 2025, im zwölften Kriegsjahr, sehen sie ihre Hoffnung schwinden, in einem unversehrten Land leben zu können. Und doch: Sie haben sich entschieden – gegen imperiale Dunkelheiten, sie widerstehen dem Sog böser Vergangenheiten, Putins Russischer Welt, aus der es kein Entkommen gibt. Sie sehen Europa, so zerbrechlich es sein mag, als letzte, beste Hoffnung. Sie haben eine Vorstellung von ihrer eigenen, souveränen Zukunft. Ihr Weg nach Westen ist holprig, voller Steine, kurvenreich, er führt an Abgründe, auch die der eigenen, furchtbaren und verdrängten Geschichte. Wer, wenn nicht wir, wissen, worum es geht.

VORWÄRTSINDIEVERGANGENHEIT

Im Erdgeschoss des Kanzleramts an der Berliner Willy-Brandt-Straße, in der sogenannten Kryptobetriebsstelle, steht ein unscheinbarer Metallkasten. Kein Deutscher darf sich an dem Gerät zu schaffen machen, die Wartung ist allein russischen Technikern vorbehalten. Der Kasten sichert eine direkte und chiffrierte Verbindung zwischen Berlin und Moskau. Wenn es denn in diesen Zeiten etwas zu verbinden gibt.

Getestet wird die Verbindung dennoch regelmäßig, ursprünglich, laut zwischen Russland und Deutschland vereinbartem Procedere, pünktlich um 8:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. »This is Berlin« hieß das verabredete Protokoll, und Moskau sollte mit einem Zahlencode Stärke und Klarheit der Verbindung bestätigen. Die »5« stand für perfekten Ton. In der Regierung wird über diese direkte Linie nicht gern gesprochen; als Kanzler Scholz einmal von Journalisten danach gefragt wurde, wie er eigentlich mit Putin spricht, reagierte er ausweichend: »Es ist nicht so, dass ich SMS schicke und frage: ›Wollen wir wieder?‹« Es gebe eine für diese Zwecke geeignete Verbindung.10

Der ständige Draht zwischen Kreml und Kanzleramt erinnert an bessere Zeiten. Im Februar 1989, die Mauer war noch nicht gefallen, die Sowjetunion noch nicht zerfallen, kam die sowjetische Regierung überraschend mit dem Vorschlag einer chiffrierten Direktverbindung auf die deutsche Botschaft in Moskau zu.

Einen solchen direkten Draht gab es bis dahin nur zwischen Nuklearmächten, zunächst nach der brandgefährlichen Kuba-Krise zwischen der Sowjetunion und den USA, später auch mit London und Paris. Es ging darum, einen Atomkrieg abzuwenden. Die Leitung zu den Deutschen dagegen sollte Vertrauen aufbauen. Gorbatschow wollte jederzeit mit Kohl sprechen können. Und dies auf einer sicheren Leitung, damit nicht jeder Geheimdienst mithören konnte. Auch nicht sein eigener. Gorbatschow wusste, dass er vom KGB abgehört wurde. Wirklich Vertrauliches besprach er mit seiner Ehefrau Raissa jeden Abend auf Spaziergängen.

Das »Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Einrichtung einer direkten Nachrichtenverbindung zwischen dem Bundeskanzleramt in Bonn und dem Kreml in Moskau« wurde zügig abgeschlossen, am 13. Juni 1989 unterschrieben – und schaffte es sogar ins Bundesgesetzblatt.11

Zunächst ging es nur per Telefax, später kam eine Telefonverbindung hinzu. »Wenn sich Deutsche und Russen gut verstehen, dient das allen Völkern Europas«, erklärte Außenminister Hans-Dietrich Genscher.

Nach der Einrichtung des Heißen Drahtes hieß der Empfänger von Nachrichten aus Deutschland noch zwei Jahre lang Michail Gorbatschow, unterbrochen nur während dreier banger Tage, als im August 1991 – angeführt vom KGB – erfolglos gegen ihn geputscht wurde. Das Scheitern dieses Coups ist untrennbar mit einem russischen Politiker namens Boris Jelzin verbunden, erst Held, dann tragische Figur des Übergangs mit Hang zu autoritären Entscheidungen. Pünktlich zur Jahrtausendwende war dann Wladimir Putin am Apparat und blieb es in den kommenden 25 Jahren, unterbrochen durch die Amtszeit des Ersatzpräsidenten Dmitrij Medwedjew. Wobei die Bundesregierung – spät, aber immerhin – erkannte, dass Medwedjew zwar telefonieren durfte, aber nichts zu sagen hatte.

Bevor Putin an den Heißen Draht kommt, ist eine freundliche Frauenstimme zu hören, in der Leitung Putins Dolmetscherin, eine vorher in Berlin stationierte Diplomatin. »Dürfen wir den Präsidenten zu dem Gespräch einladen?«, fragt sie, dann wird Putin zugeschaltet. Putin beginnt immer auf Deutsch: »Guten Tag, es ist gut, dass wir die Gelegenheit haben, zu sprechen.« Dann wechselt er ins Russische. Gefällt ihm eine Übersetzung seiner Worte nicht, korrigiert er sie. Das geht schon seit Jahren so, berichten Gesprächspartner. Einmal korrigierte er das Wort »Vollpfosten« zu »Vollidiot«. Gemeint war der damalige ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch. Übersetzungen der deutschen Beiträge ins Russische wartet er in der Regel erst gar nicht ab. Wird Putin ungeduldig, was oft passiert, wechselt er ins Deutsche. Gefürchtet ist sein Hang zum Dozieren. Putin hört nicht gern zu.

Und er hat das Gefühl, dass ausgerechnet die Deutschen ihm nicht zuhören, zumindest nicht gut genug.

Hunderte von Botschaften sind über den Heißen Draht ausgetauscht worden, zu Hochzeiten wie an Tiefpunkten des deutsch-russischen Verhältnisses. Von Anfang an galt es, Krisen beizulegen: im April 1991 etwa, als sich Bundeswehr-Soldaten zweimal einem sowjetischen Lager für taktische Atomwaffen in Altengrabow in Sachsen-Anhalt näherten. Informationen über Kernwaffendepots und Zeitpläne für ihren Abtransport waren Priorität deutscher Aufklärung. Die Rotarmisten schossen, ein Bundeswehr-Major wurde am Arm getroffen, ein zweiter Offizier durch die Glassplitter der durchschossenen Heckscheibe verletzt.12

Die gefährlichste Krise, den drohenden Ausbruch des größten Landkrieges in Europa seit 1945, versucht Bundeskanzler Olaf Scholz noch am 21. Februar 2022 in einem Telefonat abzuwenden. Anders als etwa in den USA werden von solchen wichtigen Telefonaten offiziell keine Wortprotokolle erstellt, sondern nur zusammenfassende Gesprächsvermerke; einige Berater haben das Recht mitzuhören. Dieses von Putin erbetene Telefonat hält einer von ihnen in seinem Notizbuch fest: In auffallend freundlichem Ton erklärt Putin, dass der russische Staat die »Unabhängigkeitserklärungen« der »Volksrepubliken« Luhansk und Donezk anerkennen und er in einer Stunde den entsprechenden Erlass unterzeichnen werde. Es müsse Schluss sein mit dem »Genozid« an den russischen Menschen im Osten der Ukraine.

Es ist bereits das dritte Gespräch, das Scholz seit seinem Amtsantritt mit Putin führt, das persönliche Treffen an diesem legendären langen Tisch im Kreml liegt gerade erst eine Woche zurück. Immer hat Scholz »Deeskalation« gefordert und zugleich Bereitschaft zum Dialog gezeigt, sogar auf höchster Ebene, per Video oder persönlich, zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, vielleicht sogar mit US-Präsident Joe Biden. Auf Scholz’ Schreibtisch liegt eine umfassende Gesprächsvorbereitung, dazu Kartenmaterial. Seine Berater haben ihm nahegelegt, Putin »eindringlich« zu warnen. Denn die Lage ist mehr als bedrohlich. Der BND erklärt den russischen Aufmarsch entlang »der gesamten Grenze« für abgeschlossen. Putin wiederum hat verlauten lassen, dass Russland möglicherweise gezwungen sei, auf »zunehmende militärische Aktivitäten« der Nato zu reagieren, »auch durch die Realisierung militär-technischer Maßnahmen«.

Jetzt möchte Scholz von Putin wissen, ob es zu solchen »militärischen Maßnahmen« kommt.

Putin: »Das hängt von der Lage ab.«

Scholz: »Wir sind sehr besorgt darüber, was jetzt passieren kann. Wie soll es weitergehen?«

Putin: »Dialog ist aber möglich. Wir wollen keine Kampfhandlungen.«

Scholz: »Ich bin sehr enttäuscht. Kampfhandlungen gilt es zu verhindern. Dies ist ein sehr brenzliger Moment. Dies muss Ihnen bewusst sein.«

Putin: »Ich teile Ihre Besorgnis. Wir bleiben in Kontakt.«

Das Telefonat ist kurz. Es dauert exakt 30 Minuten, von 16.43 bis 17:13 Uhr deutscher Zeit.

Damit endet der vorerst letzte von so vielen deutschen Versuchen, Wladimir Putin einzuhegen, ihn davon zu überzeugen, nicht auch noch den Schritt in einen großen Angriffskrieg zu gehen. Der 21. Februar 2022, 17:13 Uhr, markiert das Ende dieser großen Hoffnung: dass Frieden in Europa mit Russland erreicht werden kann.

Nach 25 Jahren seiner Herrschaft kann niemand sagen, wie weit er und seine Machtträger noch gehen werden, um ihre Ziele zu erreichen.13

»Hohe menschliche und moralische Ansprüche«

Es hätte nicht viel gefehlt, und schon die Hoffnung auf ein demokratisches Russland hätte nur für einen kurzen Moment existiert. Im Jahr 1991 ist Deutschland vereint, die Staaten in der östlichen Hälfte Mitteleuropas und auch das Baltikum erneut unabhängig, der Warschauer Pakt aufgelöst. Die auch von Michail Gorbatschow unterzeichnete »Charta von Paris« beschreibt ein neues, demokratisches Europa, es soll reichen bis Wladiwostok. Doch Mitte August versuchen in Moskau acht ältere Männer, angeführt von Teilen des sowjetischen Militärs und des KGB, einen Putsch. In der Lubjanka, dem Hauptquartier des gefürchteten Geheimdienstes, sind Zellen freigemacht worden, Listen der zu Verhaftenden liegen bereit, Tausende Handschellen. Einer der Anführer des »Staatskomitees für den Ausnahmezustand« ist KGB-Chef Wladimir Krjutschkow.

Nur wenige Monate zuvor, am 10. April 1991, war er in Berlin, um mit dem deutschen Innenminister Wolfgang Schäuble in einem geheimen Treffen über das Ende des Kalten Krieges zwischen den Geheimdiensten zu verhandeln. Ohne Erfolg. Schäuble hat die Kälte und Härte dieses Gesprächspartners nie vergessen, diesen Typus KGB.14

Drei dramatische Tage lang hält die Welt buchstäblich den Atem an.15 Die Menschen erleben per Fernsehübertragung live, wie Demonstranten Barrikaden bauen, sich den aufgefahrenen Panzern in den Weg stellen; wie Gewerkschaften zum Streik aufrufen und der russische Präsident Boris Jelzin zum Helden des Widerstandes eines ganzen Landes wird – der Mann, der nur wenig später Gorbatschow erfolgreich die Macht streitig machen wird.

In diesen drei Hochsommertagen 1991 verliert ein Land seine Angst. Diese Tage – in den Akten des Auswärtigen Amts als »August-Revolution«16 beschrieben – beschleunigten die Implosion eines Imperiums und das politische Ende Michail Gorbatschows, des Mannes, der bis zuletzt an eine reformierte Sowjetunion glauben will.17

Am 22. August sind Tausende Menschen durch die Moskauer Innenstadt gezogen, vorbei am Roten Platz und dem Bolschoj Theater. Stolz und freudig ihre Gesichter.

Sie versammeln sich auf dem Lubjanka-Platz vor der KGB-Zentrale, heute Sitz des FSB, einer der Nachfolgeorganisationen des KGB. Die Lubjanka ist das steinerne Symbol sowjetischer Gewaltherrschaft; Terror als Staatsdoktrin. Unter Stalin wurden Tausende Todesurteile im Innenhof vollstreckt, durch Folter erzwungene Geständnisse und Urteile lagern hinter stählernen Tresortüren in den Kellerfluchten, Zehntausende Schicksale allein hier; Leben, in Pappschachteln sortiert, »Aufbewahren für immer« steht auf den Aktendeckeln.18 Gefürchtet war das Wort »Lubjanka« auch unter den deutschen Emigranten, die vor Hitler in die Sowjetunion geflohen waren; Herbert Wehner einer von ihnen, auch Walter Ulbricht und so viele andere. Die Überlebenden kehrten nach 1945 nach Deutschland zurück, die Angst in die verhärteten Herzen versenkt.

Vor der Lubjanka steht das Denkmal für den Gründer des KGB-Vorläufers »Tscheka«, Felix Dserschinskij. Der »eiserne Felix« war einer der Begründer des »Roten Terrors«, dem allein in den ersten vier Jahren nach der Oktoberrevolution 1917 mindestens 250.000 Menschen zum Opfer fielen. »Tschekist« war immer eine ebenso machtbewusste wie furchteinflößende Bezeichnung. Tschekisten gehörten zu einer Elite, »Schild und Schwert« der Partei, gefürchtet und privilegiert, über dem sowjetischen Elend schwebend, eine ganz besondere Kaste.19 Tschekisten waren Architekten absoluter Willkür.

Wladimir Putin war immer stolz darauf, Tschekist zu sein. Er ist es bis heute.

Einen Tag später, am 23. August 1991, heben zwei Kräne den tonnenschweren »eisernen Felix« vom Sockel, die Figur landet im Moskauer »Skulpturenpark«, einer Art Freilichtmuseum sowjetischer Geschichte. Der leere Sockel dient eine Weile als Hintergrund für Erinnerungsfotos, ein professioneller Fotograf verdient so sein Geld. Aber an diesem 22. August dringen die Demonstranten nicht ins Innere der Lubjanka vor. Ein Sturm wie etwa auf die Hauptquartiere der Stasi in der DDR bleibt aus. In Russland bleibt der Unterdrückungsapparat im Kern intakt, mit ihm Feindbilder und Ideologie eines Netzwerkes, das schon bald die Vorzüge des staatlichen Räuberkapitalismus entdeckt. Nur die Namen sind neu.

Nur wenige bemerken, dass am Eingang der Lubjanka eine kleine Gedenktafel fehlt, die gleich über Eingang Nr. 1 angebracht war. Vorsichtshalber hatten KGB-Mitarbeiter sie abmontiert und in Sicherheit gebracht.20 Sie erinnert an Jurij Andropow, den bis dahin einzigen KGB-Vorsitzenden, der es an die Spitze des Politbüros und damit der Sowjetunion geschafft hatte. Als sowjetischer Botschafter in Budapest war Andropow operativ verantwortlich gewesen für die Niederschlagung des Volksaufstandes 1956 in Ungarn. Anfang der Achtzigerjahre war er fest davon überzeugt, dass die USA einen vernichtenden nuklearen Erstschlag gegen die Sowjetunion planten, auch das US-Manöver »Able Archer« 1983 in Europa galt ihm als Beweis. Mit der Operation »RJaN«, der größten Operation des KGB jemals, sollten Hinweise auf konkrete Planungen beschafft werden, um den USA zuvorzukommen. KGB-Agenten in Washington mussten die Zahl der Autos auf den Parkplätzen des Pentagon zählen, sollten überprüfen, ob in Krankenhäusern Blutkonserven gehortet würden und wenn ja, wie viele. Vor Andropows Obsessionen fürchtete sich selbst die Stasi. Der Chef der Auslandsaufklärung, Werner Großmann, wurde in Moskau abgekanzelt, nachdem seine Agenten keinerlei Beweise ausfindig machen konnten: »Aber sie waren überzeugt, sie waren nicht davon abzubringen«, erinnerte der 2022 verstorbene Stasi-Generaloberst.21 Damals fürchtete Großmann die eigenen Genossen in Moskau mehr als den Klassenfeind.

Andropows Stationierung von SS-20-Mittelstreckenraketen in der DDR brachte der Bundesrepublik die politische Großkrise um die Nachrüstung ein. Dass die Welt damals zum ersten Mal seit der Kuba-Krise erneut am Rand eines Nuklearkrieges stand, wurde klar, als in der Ukraine die Bestände des dortigen KGB-Archivs für Wissenschaftler zugänglich wurden.22

Im Dezember 1999 kommt zum »Ehrentag der Mitarbeiter der Sicherheitsorgane« hoher Besuch in die Lubjanka. Der Mann kennt sich auffallend gut aus im Inneren des Gebäudes. Ministerpräsident Wladimir Putin war bis vor Kurzem selbst noch Vorsitzender des KGB-Nachfolgers FSB; und er weiß schon, dass er der nächste Präsident Russlands sein wird. Putin lässt keinen Zweifel an seinen Überzeugungen. Er hat verfügt, die Erinnerungsplakette zu Ehren seines ehemaligen Dienstherren Jurij Andropow wieder anzubringen. Beim festlichen Abendessen sagt Putin, manche wollen es noch als Scherz verstehen: »Das Vorauskommando, das Sie zur verdeckten Arbeit in die Regierung delegiert haben, hat die Etappe Eins seiner Mission erfolgreich absolviert.«23 Damit vollzieht er schon 1999 einen der ersten Schritte einer systematischen Rehabilitierung der Geheimdienste. Fortan nicht mehr »Schild und Schwert« der Kommunistischen Partei, sondern eines starken, großrussischen Staates mit dem Geheimdienstoffizier Putin an der Spitze, der sich offen zum Erbe des KGB bekennt. Felix Dserschinskij – inszeniert als Vorbild für eiserne Disziplin und Haltung. Jurij Andropow – präsentiert als bescheidener Reformer und Kämpfer gegen Korruption, der den Verfall der Sowjetunion aufhalten wollte.

Zum Ehrentag der Mitarbeiter der Sicherheitsorgane meldet sich Putin jedes Jahr verlässlich zu Wort, er hält eine Rede oder beglückwünscht per Video zum Galaabend. Er erklärt, der Dienst verlange »hohe menschliche und moralische Ansprüche und den tiefen Glauben an unser Land«, und lobt, die Mitarbeiter fänden »stets eine adäquate Antwort auf jede Bedrohung der Souveränität und Einheit unserer Gesellschaft«.24 Und steht mit durchgedrücktem Rücken vor dem riesigen Saal, bis auf den letzten Platz noch hoch in den Rängen gefüllt, hinter ihm mächtig die russische Nationalflagge, das Wappen mit dem Doppeladler. Nahezu klein scheint er, bescheiden der Sache dienend.

Immerhin, die ständigen Forderungen nach Wiederaufstellung des Dserschinskij-Denkmals wurden abgewehrt. Ebenso allerdings Forderungen nach Errichtung eines Denkmals für die Millionen Opfer Stalins und der Gewaltherrschaft. An den Massenterror erinnert allein ein kleines Mahnmal auf der gegenüberliegenden Seite des Lubjanka-Platzes, errichtet von der 2022 zwangsaufgelösten und damit verbotenen russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Es ist ein Findling von den Solowezki-Inseln im Weißen Meer, dort standen die ersten Lager des Archipel GULag.

Russlands Weg in Diktatur und Krieg ist nicht zu verstehen, ohne Putins Herkunft zu verstehen. Er ist nur der Letzte in einer ganzen Reihe von Geheimdienstoffizieren, die Jelzin zum Ende seiner Amtszeit in hohe und höchste Ämter befördert. Als Ministerpräsident ist er schon der dritte mit KGB-Vergangenheit. Aber Putin als Nachfolger Jelzins? »Der 47-jährige Putin, der über eine intensive Deutschland-Erfahrung verfügt, ist damit der fünfte russ. Premier in nur 17 Monaten«, urteilt die deutsche Botschaft im September 1999 skeptisch. »Allerdings bleibt abzuwarten, ob dieser Ritterschlag durch Jelzin, der in der Bevölkerung nur noch über minimalen Rückhalt verfügt, für Putin nicht eher negative Konsequenzen hat.«25

»Auffallend viele ›Tschekisten‹ (Angehörige der Machtressorts, die aus dem früheren KGB hervorgegangen sind) gelangten in den letzten Monaten in Schlüsselpositionen der Staatsführung«, beschreibt die deutsche Botschaft Moskau in ihrem Politischen Halbjahresbericht dieses beunruhigende russische Muster.26 Jelzin hat 1991 einen Putsch verhindert, händigt aber jetzt Stück für Stück genau diesen alten Kräften die Macht aus. Er vollzieht die autoritäre Wende; bald sind vier von fünf führenden Amtsträgern des Landes mit Militär oder den Geheimdiensten verbunden.27 Sie halten alle Hebel der Macht in der Hand.

Es müsste ein schrilles Alarmsignal sein: dass ein Geheimdienst so ungehindert die Macht übernimmt.

In Deutschland werden diese Entscheidungen aber auch mit der Hoffnung auf Stabilität und politischen Neuanfang verknüpft. Das »System Jelzin« komme an sein Ende, schreibt die deutsche Botschaft, der Präsident habe »an Autorität eingebüßt. Seine physische Verfassung ist labil; einer Lungenentzündung im November folgte ein Magengeschwür im Januar.« Hinzu komme der Alkohol. So besorgniserregend wie das medizinische Bulletin liest sich das politische: ein Amtsenthebungsverfahren in der Duma, Korruptionsvorwürfe, die sich gegen Jelzins Familie richten. Organisierte Kriminalität blüht, »Oligarchen« nennt man die Profiteure der sogenannten »Voucherisierung«, also der Privatisierung der Schlüsselindustrien. Eine Schulden-, Banken- und Währungskrise, Menschen verlieren über Nacht ihre gesamten Ersparnisse. Das Land taumelt seit beinahe zwei Jahren am Rande des »defaults«, des Staatsbankrotts.28 Die »dewjanostye«, die »Neunziger« werden zum Synonym für Chaos und Demütigung.

In diesen Jahren gelingt Wladimir Putin der Aufstieg ins Innerste der Macht.

»Ein zuverlässiger Mann«

Wer genau ist dieser Putin eigentlich? »Für welche Politik steht er?«, fragt die deutsche Botschaft Moskau – und gibt zwei sich diametral widersprechende Antworten: »Skeptiker orientieren sich vornehmlich an Putins KGB/FSB-Hintergrund, Optimisten eher an seiner Zeit als stellv. Bürgermeister in St. Petersburg unter dem kürzlich verstorbenen Anatolij Sobtschak.«29 Einem Reformer.

Ob hier Skeptiker oder Optimisten richtigliegen, müsste man in Deutschland eigentlich am besten beurteilen können. Schließlich hat Putin nicht nur eine »intensive Deutschlanderfahrung«, wie die Botschaft dessen KGB-Zeit in Dresden gewunden umschreibt. Die Deutschen haben auch eine intensive Putin-Erfahrung.

Die Optimisten finden sich vor allem in Hamburg, das eine besondere Geschichte mit Putins Geburts- und Heimatstadt St. Petersburg hat. Bereits seit den Fünfzigerjahren besteht eine Städtefreundschaft, die erste ihrer Art in Westdeutschland. Die Initiative kam aus dem damaligen Leningrad, die beiden »Seehäfen« hätten viel gemeinsam.

In den frühen Neunzigerjahren sind die Menschen in Deutschland dankbar für die Wiedervereinigung. Gorbatschow hat mit seiner Zustimmung zur Einheit viel riskiert; erst später wird klar, wie flehentlich und vergeblich Gorbatschow in Washington, London und auch Berlin um massive Wirtschaftshilfe gebeten hat. »Zum Teufel damit. Wir haben die Oberhand gewonnen und nicht sie. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets eine Niederlage in einen Sieg ummünzen«, bügelt US-Präsident George Bush Gorbatschows Ansinnen auf Augenhöhe schon früh ab.30

Ein ganzes Land bricht zusammen, Alarmmeldungen gehen im »Arbeitsstab GUS-Hilfe« im Auswärtigen Amt ein. In Leningrad stürben Kinder, weil es an medizinischem Gerät für Transplantationen fehle. Der Leiter GUS-Hilfe, ein junger Diplomat namens Christoph Heusgen, reicht die Bitte nach Hamburg weiter. Dort liegt schon ein weiterer Hilferuf vor, es geht um Unterstützung bei der Tuberkulose-Bekämpfung.

Die Hamburger engagieren sich besonders, die Lokalzeitung erklärt ihre Hilfsbereitschaft zum »Vorbild für den ganzen Kontinent«: Hilfsaktionen allenthalben, das NDR-Symphonieorchester veranstaltet Benefizkonzerte, gespielt wird Beethovens »Missa solemnis«. Die Menschen spenden Geld für Apfelsinen und Milchpulver, dazu Fleisch, Obst- und Gemüsekonserven und Einwegspritzen. Und allein bis Mitte 1992 packen Bürger mehr als 600.000 Pakete mit Lebensmitteln und Kleidung im Wert von 30 Millionen Mark. Tausende davon bleiben ungeöffnet in Schiffscontainern liegen, viele gehen »verloren« – und landen in St. Petersburg oft genug auf dem Schwarzmarkt. In diesem St. Petersburg ist Putin zu dieser Zeit bereits als stellvertretender Bürgermeister und zuständig für die Auslandsbeziehungen der Stadt zu beträchtlicher Macht gekommen. Alle Anträge auf Exportlizenzen gehen über seinen Schreibtisch. Und davon gibt es viele, vor allem für Öl und für Holz.

Für die Zeit seines Übergangs von Dresden nach St. Petersburg lässt Putin eine gewisse autobiografische Freihändigkeit walten. Er behauptet, beim KGB gekündigt zu haben – aber der Brief sei verloren gegangen. Zwischendurch sei er Taxi gefahren – zum ersten Mal allerdings fällt ihm dies 2021 ein. Nachweislich arbeitete er für Anatolij Sobtschak, Dekan der juristischen Fakultät der Universität St. Petersburg, dort zuständig für »internationale Fragen«. Das war – früher zumindest – ein klassischer KGB-Posten. Dann nahm ihn Sobtschak nach seiner Wahl zum Bürgermeister 1991 mit in die Stadtverwaltung. Er wird sein Problemlöser, neudeutsch: »fixer«.

Im Hamburger Staatsarchiv lagert ein Aktenbestand, der zu verstehen hilft, wie gezielt Putin bereits in den frühen Neunzigerjahren engste Verbindungen zu Politik und Wirtschaft in Deutschland aufbaut.31

Schon zum ersten Tag der Deutschen Einheit 1991 taucht er in Hamburg auf, Gast auch auf einem Empfang des Verlagshauses Gruner&Jahr. An der Seite von Sobtschak lernt Putin schnell die damaligen Größen der deutschen Politik kennen: Volker Rühe, Hans-Dietrich Genscher, auch Helmut Kohl. Hamburgs Erster Bürgermeister Henning Voscherau bezeichnet Putin als »eigentlichen Bürgermeister der Stadt«, »vorsichtig, illusionslos und immer auf der Hut und auf eine merkwürdige Weise furchtlos«.32

In diesen Jahren macht die »Kartoffelkrise« Schlagzeilen: Ob Soldaten der Roten Armee deutsche Kartoffeln für St. Petersburg auf Schiffe verladen würden? »Mit Spannung«, schreibt die ZEIT, »erwartet die Hamburger Öffentlichkeit die ersten russischen Soldaten in der Hansestadt seit 1813, der Befreiung von Napoleon.« Aber die Rote Armee kommt nicht. Am Ende helfen vor allem Studenten.33

Putin verlangt substanzielle Unterstützung bei der kapitalistischen Transformation der Wirtschaft. Etwa für ein »Zentrum für Patentrecht«, denn allein in der Region Petersburg gäbe es 370.000 Wissenschaftler, die bisher fast ausnahmslos in der Rüstungsindustrie beschäftigt seien. Im Geschäftsleben würden sie aufgrund ihrer Unerfahrenheit über den Tisch gezogen. Die »hochqualifizierten Mitarbeiter« könnten »Kommunikationstechnik und Haushaltsgeräte« produzieren. Hamburg soll beim Vertrieb helfen.

Um großes Geld geht es bei der Idee, seine Heimatstadt zum Finanzplatz zu machen: Im März 1993 kommt Putin für vier Tage nach Hamburg. Vor 100 Unternehmern in der Hamburger Zentrale der Dresdner Bank am Jungfernstieg wirbt er mit seinem Vortrag »St. Petersburg, ein Markt mit Chancen und Risiken für die Hamburger Wirtschaft« um »Vertrauen und Investitionen«.

Und die »Deutsche Entwicklungsgesellschaft« DEG, ein Bundesunternehmen zur Förderung der Privatwirtschaft in Entwicklungsländern, will sich in Osteuropa engagieren, insbesondere im neuen Russland. Putin schlägt die Gründung einer gemeinsamen »Investitionsgesellschaft« vor, an der sich auch neu gegründete russische Banken aus St. Petersburg beteiligen könnten. Bürgermeister Voscherau verwendet sich bei Kohl persönlich für die Unterstützung der ehrgeizigen Pläne. Petersburg gilt damals als wildeste der wilden russischen Städte, grassierende Korruption, organisierte Kriminalität auf höchster Ebene. Putin versichert, er habe sehr lange auf einen »konkreten Vorschlag« dieser Art gewartet, er empfiehlt eine der hiesigen Banken, die, wie er sagt, über ausreichend Finanzmittel verfügt.34 Wichtiger noch sei, dass sie über die notwendige »politische Absicherung« verfüge, heißt es in einem Vermerk des deutschen Konsulats.35

Putin hat sich bei den Deutschen den Ruf eines zuverlässigen Machers erarbeitet. Einer, der Hilfe anbietet, wenn man ein Problem lösen will. So wie die Familie von Lambsdorff, alter baltischer Adel. Ein Vorfahre war unter dem Zaren russischer Außenminister und liegt auf dem lutherischen Friedhof in St. Petersburg begraben. Die Ruhestätte muss saniert werden, die Lambsdorffs bitten Sobtschak bei einem Treffen um Hilfe. Da überreicht Putin seine Karte. In den Hamburger Akten finden sich Presseausschnitte aus dieser Zeit: »Repräsentant einer neuen Politiker-Generation« nennt ihn die Welt am Sonntag.

»Er erwies sich als Lichtblick«, sagt auch Barnim Foth, im Senat als Abteilungsleiter für Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten zuständig auch für St. Petersburg und Putin. »Er war absolut zuverlässig, was er zusagte, wurde umgesetzt.«36 Putin, der Macher. Einerseits.

Andererseits wird Foth Zeuge zweier Auftritte Putins, von denen nur einer bekannt geworden ist. Im Februar 1994 bugsiert Foth den überraschend in Hamburg eingetroffenen Putin noch schnell an die Tafel des Hamburger Matthiae-Mahls. Das auf das Jahr 1356 zurückgehende Zusammenkommen gilt als das älteste noch begangene Festmahl weltweit; an den mit dem Senatssilber eingedeckten Tischen sitzen Hunderte Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Hamburger Hochamt.

Die Festrede hält an diesem Abend der estnische Präsident Lennart Meri. Annektiert von Stalin, waren die baltischen Staaten die ersten, die ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hatten – ihre friedliche Menschenkette für die Unabhängigkeit zog sich 600 Kilometer lang durch die drei baltischen Staaten. Wie so viele Menschen hatte auch Meris Familie unter Stalins Terror gelitten, sie wurde, wie Zehntausende Balten, nach Sibirien deportiert. Schon als 12-jähriger Junge musste Lennart Meri als Holzfäller und Kartoffelschäler ums Überleben kämpfen. An diesem Abend warnt Meri im Hamburger Festsaal vor »russischer Expansionslust«. Er warnt die Gäste vor »gefährlichem Wunschdenken«.

Da donnert eine Tür ins Schloss. Inmitten der Ansprache ist Putin brüsk aufgestanden, seine Schritte laut zu hören. »Verlässt mit durchgedrückten Knien den Saal, jeder Schritt begleitet vom Knarzen des Eichenparketts.«37 Foth sieht noch, wie der russische Generalkonsul kurz zögert, dann Putin folgt.

Der Newsletter der Senatskanzlei beschreibt den Vorgang unter der Überschrift »Putin blieb nicht lange …« als »Eklat«.38

Putin behauptet später, die Tür sei ihm nur aus der Hand gerutscht.39

Dreißig Jahre später, am 20. 2. 2024, spricht die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas zu den Gästen des Matthiae-Mahls. Zur Vorbereitung liest sie die Rede, die Lennart Meri gehalten hatte. »Ich bekam Gänsehaut«, sagt sie. Was Meri befürchtet hatte, ist Kriegsrealität geworden. »Was, wenn wir ihm damals zugehört hätten«, sagt sie, »wirklich zugehört?« Und fragt: »Hören wir jetzt zu?«40

Den damaligen Protokollchef Foth wundert der Putin-Eklat des Jahres 1994 nicht, er hat auch den anderen Putin kennengelernt. Den Mann, der sich über das Zelt aufregt, das für die Hamburger das Symbol ihrer Hilfsbereitschaft geworden ist: Auf dem Rathausmarkt sammelt der »Arbeiter-Samariter-Bund« in seinem »ASB-Zelt« Tausende Hilfspakete für St. Petersburg. Öffentlich erklärt Putin, »wir werden die Aktion immer unterstützen«.41

Intern beschimpft er es als »Bettelzelt«, verlangt von Bürgermeister Voscherau den Abbau. »Es war eine richtige Erpressung«, erinnert sich Foth. »Putin drohte definitiv mit dem Abbruch der Beziehungen zwischen St. Petersburg und Hamburg, wenn Bürgermeister Voscherau das Zelt nicht vom Rathausmarkt entfernen lässt. Putin dachte rein nationalistisch, die Hilfen für die Menschen waren ihm egal. Er empfand es so, dass mit dem ASB-Zelt das stolze Russland in aller Öffentlichkeit erniedrigt würde. Das konnte er nicht ertragen.«

Voscherau übrigens, der später ebenso wie sein Bruder Eggert im deutsch-russischen Gasgeschäft eine Schlüsselrolle spielen wird, erweist sich in Bezug auf Putins Charakter als weniger hellsichtig. 2004 protestieren in Hamburg Dutzende Professoren gegen die Verleihung einer Ehrendoktorwürde an Putin: Unter ihm verwandele sich die »junge russische Demokratie in ein persönliches Regiment des Präsidenten«. Außerdem seien bei Putin keine »ausreichenden wissenschaftlichen Leistungen« erkennbar, die Voraussetzung für die Ehrung seien.

Tatsächlich halten sich Gerüchte, dass Putin sich seine Doktorarbeit über die »staatliche Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen« von seinem Doktorvater Wladimir Litwinenko hat schreiben lassen. Der Rektor der Bergbau-Universität zu St. Petersburg wird dann Milliardär und langjähriger Schirmherr des Deutsch-Russischen Rohstoff-Forums.

Voscherau aber fordert die Kritiker auf, das »Maul zu halten«.42

Zu Putins frühem deutschem Netzwerk gehört auch der Manager Klaus Mangold, »Mr. Russland«. Er ist lange Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, die Initiative für die ab 2000 tagende »Deutsch-Russische Strategische Arbeitsgruppe« zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen stammt von ihm. Auch im »Petersburger Dialog« spielt er eine maßgebliche Rolle, und Mangold wird in so ziemlich jeder kleinen und vielen der kleinsten Runden sitzen, in denen es ums große Geschäft geht.

Sein Amt als russischer Honorarkonsul für Baden-Württemberg legt Mangold nach Putins Großangriff auf die Ukraine 2022 nieder. Und auch das nur nach anfänglichem Zögern.

Anfang der Neunziger ist Mangold als Chef des »Quelle«-Versandhauses auf der Suche nach neuen Märkten in Osteuropa unterwegs. Große Pläne hat er für St. Petersburg, ein Kaufhaus. Man habe keinerlei Geschäft in der Stadt, sagt Mangold zu Bürgermeister Sobtschak während eines Abendessens 1992.

Da meldet sich ein schmächtiger Mann in perfektem Deutsch zu Wort. Das stimme doch gar nicht. Er fahre an jedem Tag an einer »Quelle«-Niederlassung vorbei, sagt Putin. Und schlägt vor, sich am anderen Morgen, um Punkt 7:30 Uhr dort zu treffen. Mangold lässt die Sache noch am Abend überprüfen: Tatsächlich lässt ein geschäftstüchtiger Kleinunternehmer Interessierte für kleines Geld in alten Quelle-Katalogen blättern.

Mangold hat die Tischordnung aufbewahrt. Mit Putin an einem Tisch sitzen: der spätere Gazprom-Chef Alexej Miller, der spätere Staatspräsident Dmitrij Medwedjew, der spätere Wirtschaftsminister German Gref. Und Igor Setschin, ein ehemaliger KGB-Kollege, der spätere Vorstandsvorsitzende des Ölkonzerns »Rosneft«, für den Schröder in den Aufsichtsrat berufen wird.43

»Petersburger Kamarilla« nennt das Kanzleramt diese Verbindungen später – um zu versuchen, einen gefährlich Putin-freundlichen Kanzler namens Gerhard Schröder noch einmal zum Nachdenken zu bringen.44

In Petersburg formiert sich das Netzwerk unter dem Namen »Osero«, »der See«. Jene kleine Datschen-Kooperative an einem See außerhalb von St. Petersburg, in der sich auffallend viele wiederfinden, die mit Putin zu Macht und Milliarden aufsteigen, die Putin-Oligarchen. Auffallend viele unter ihnen mit Vergangenheit und Gegenwart in Geheimdienst- und Sicherheitsstrukturen. »Silowiki«, die Männer der Macht und der Machtministerien. Es ist der Nukleus eines Herrschaftssystems, das auf »prodaschnost« basiert – darauf, dass alles und alle käuflich sind, am Ende jeder seinen Preis hat – und nennt.45 Es wird der Modus Operandi eines Regimes.

Und da ist Matthias Warnig, ein langjähriger Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit, DDR-Agent im Westeinsatz, ein »OibE«, »Offizier im besonderen Einsatz«. Zuletzt zuständig für die Spionage gegen alle großen deutschen Banken – von denen ihn dann eine, die Dresdner Bank, noch vor der deutschen Einheit bereits im Mai 1990 anheuern wird.46

Da hatte Warnig es schon geschafft – als offenbar nicht enttarnter Stasi-Mann –, als Referent der DDR-Wirtschaftsministerin Christa Luft am Verhandlungstisch ausgerechnet zur deutsch-deutschen Währungsunion Platz zu nehmen.

Viel ist darüber spekuliert worden, ob Putin und Warnig sich bereits aus DDR-Zeiten kannten und deshalb gemeinsam und früh damit begonnen haben könnten, für die Zeit nach dem Zusammenbruch des alten Systems Pläne zu schmieden. Belege dafür finden sich in Akten deutscher Nachrichtendienste nicht.47

Offenbar lernen sich die beiden tatsächlich erst im Herbst 1991 in St. Petersburg kennen, als Warnig, ausgerüstet mit Thermoskanne und Butterbroten, in Putins Vorzimmer auf einen Gesprächstermin wartet. Warnig ist von der Dresdner Bank nach St. Petersburg geschickt worden, um die Genehmigung für die Gründung einer Repräsentanz zu erhalten, für die erste westliche Bankniederlassung in der Stadt. »Wir hatten ähnliche Probleme, Sorgen, Ängste«, erklärt der Ex-Stasi-Offizier die Beziehung zu dem Ex-KGB-Offizier. »Er fragte sich, was nach dem Zusammenbruch des Systems kommt. Ich stand vor denselben Fragen.«48

In der Stasi-Kaderakte findet sich noch der Satz: »Genosse Warnig zeigt keine übertriebene materielle Interessiertheit. Er bewohnt eine bescheiden eingerichtete Altbauwohnung und besitzt einen PKW-Trabant.«49

Das ändert sich. Zwischen Putin und Warnig entwickelt sich eine ebenso enge wie lukrative Männerfreundschaft. Warnig wird einer der mächtigsten Männer im deutsch-russischen Energiegeschäft, verantwortlich für die Nord-Stream-Pipelines 1 und 2, obendrein agiert er als »Back Channel« mindestens für den Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel. Warnig beschafft Termine bei Putin, er transportiert Nachrichten zu Pipeline-Fragen, zum Krieg im Osten der Ukraine und über Fluchtkorridore für die Bevölkerung im Kriegsland Syrien. Während des Corona-Lockdowns bittet ihn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig um Vermittlung, ob der russische »Sputnik«-Impfstoff nicht auch in Mecklenburg-Vorpommern produziert werden könnte.50

Warnigs Geschichte ist eine der erstaunlichsten deutsch-deutschen Karrieren. Und er ist der einzige Deutsche, der nach dem 24. Februar 2022 auf einer Sanktionsliste der USA landet, seine Konten eingefroren oder von Banken gekündigt. Warnig steigt hoch. Und fällt tief. »Ich bin toxisch«, klagt er. Und hofft auf für ihn bessere Zeiten.51

Auch Warnig und Mangold werden Freunde. Und Nachbarn im Südschwarzwald, nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. Mangold hat Warnig das Grundstück in Hanglage in Staufen empfohlen.

»Äußerste Zurückhaltung bis zur Neuorientierung in der Zentrale«

Zu den Putin-Skeptikern gehören von Anfang an und von Amts wegen die deutschen Geheimdienste. Für sie entspricht Putins Karriere einem bekannten, aber sehr beunruhigenden Muster: Im neuen Russland steckt zu viel alte Sowjetunion. Unter der Überschrift »Besetzung wichtiger Führungspositionen in Staat und Wirtschaft mit Nachrichtendienstoffizieren« findet sich im Verfassungsschutzbericht 1999 der Name Putin.52

Mit Putins Erzählungen über seine Vergangenheit kann etwas nicht stimmen. Eigentlich stimmt, soweit es sich von deutscher Seite aus überprüfen lässt, so gut wie gar nichts. Für die deutschen Sicherheitsbehörden reicht dafür ein Vergleich ihrer Erkenntnisse mit dem Inhalt eines schmalen Buches, das 2000 sofort auch in deutscher Übersetzung im Buchhandel ausliegt: Aus erster Hand – Gespräche mit Wladimir Putin erscheint im Heyne-Verlag. Wie es dazu kam, kann der Verlag nicht mehr nachvollziehen, es gäbe keine Aufzeichnungen mehr.53

Das Buch ist eine PR-Maßnahme, eingefädelt und finanziert vom Oligarchen Boris Beresowskij, der Putins Karriere bei Jelzin maßgeblich beförderte – und schnell einer seiner erbittertsten Gegner werden wird. Im Buch behauptet Putin, von der Unterdrückung der Menschen durch den KGB »keinen blassen Schimmer« gehabt zu haben. Auf die Frage, warum er als Chef des FSB in den Geheimdienst zurückgekehrt sei, antwortet er, es sei »gegen meinen Willen« geschehen. Eine Anordnung von Jelzin. Im Kapitel »Der Demokrat« darf sein Jugendfreund Sergej Roldugin auftreten, Cellist und Patenonkel einer der beiden Töchter Putins. Die »Panama Papers« enthüllen 2016 auch seinen enormen Reichtum, der Bürge für Putins Redlichkeit ist tatsächlich einer der Profiteure des von Putin geschaffenen mafiosen Systems.54 Immerhin gibt Roldugin einen ehrlichen Satz zu Protokoll: »Ehemalige Geheimdienstler gibt es nicht.« Und das ist Programm.

Ausführlich schildert Putin seine Zeit beim KGB in Dresden. Er zählt Beförderungen auf und korrigiert die Bezeichnung eines Ordens, den ihm die Stasi verliehen hatte: Es sei nicht um »Verdienste«, sondern um »hervorragende Verdienste« gegangen. Ende 1989 habe man in der Dresdner Residentur in der Angelikastr. 4 die Arbeit endgültig eingestellt: »Es gibt uns nicht mehr. Ich selbst habe eine riesige Masse von Dokumenten verbrannt.« Und man habe »keineswegs gegen die Interessen« Deutschlands gearbeitet.55

Zwei Operationsakten des Verfassungsschutzes erzählen eine andere Geschichte über den KGB, Putins Arbeit und seinen Charakter: die Akten »Doris« und »Pantaleon«.

Hinter »Doris« verbirgt sich eine der schillerndsten Geschichten am Ende des Kalten Krieges, Stoff für einen Roman. Mit dem Ende der Staatssicherheit der DDR, einem der in der Spionage erfolgreichsten Geheimdienste weltweit, tobt eine regelrechte Schlacht der Dienste um deren Hinterlassenschaft. Und KGB-Offizier Putin steckt mit drin.

Der bundesdeutsche Verfassungsschutz muss herausfinden, wo Tausende DDR-Agenten in Politik, Wirtschaft und Militär in Westdeutschland sitzen. Sie spionieren vermutlich nicht mehr, aber sie sind nicht enttarnt. Auch der KGB hat an ihnen größtes Interesse: Denn die Stasi war ein sehr verlässlicher und erfolgreicher Untergebener, der KGB habe in »ungeheurem Maße« profitiert, urteilt der Verfassungsschutz.56

Wie groß die Not ist, zeigt sich bereits im Januar 1990: Da beschwert sich der KGB offiziell, dass die Abhörabteilungen der Stasi keine Abschriften abgehörter Telefonate westdeutscher Politiker mehr liefern. Als wäre dem KGB entgangen, dass Bürgerrechtler die Stasi-Zentralen längst besetzt hatten.

Wer soll in Zukunft Informationen über Deutschland liefern? Die Umbruchphase soll genutzt werden, um neue Agenten anzuwerben. Und zumindest einige der gut platzierten Stasi-Spione in Politik und Wirtschaft könnten jetzt für Moskau arbeiten. »Du musst Deine besten Quellen jetzt hergeben«, fordern KGB-Offiziere von einem Stasi-Genossen.

Diese neuen Spionage-Strukturen sollen auch in Dresden etabliert werden. Allerdings stellt sich die KGB-Residentur unter Leitung von Putins direktem Vorgesetzten General Wladimir Schirokow nicht sonderlich geschickt an. Wie in allen DDR-Bezirken arbeitet auch in Dresden ein Ableger der Stasi-Auslandsaufklärung HVA. Sie gilt als besonders erfolgreich, eine ihrer Spitzenquellen heißt Karlheinz S. und spioniert als IM »Peter« bereits seit den Siebzigerjahren in Westdeutschland. Als Entwicklungsingenieur bei der Maschinen- und Turbinen-Union (MTU) hat er Zugriff auf die Baupläne für die neueste Motoren-Generation des Kampfpanzers »Leopard«. Mit den USA wird bei der MTU gemeinsam an hochmoderner Antriebstechnik gearbeitet. IM »Peter« ist ein echtes Juwel.

Der KGB hat regelmäßig die Erkenntnisse des Agenten bekommen – jetzt will er den ganzen Mann. IM »Peter« steht ganz oben auf der Liste von Quellen, die General Schirokow dem amtierenden Chef der Stasi-Auslandsaufklärung in Dresden, Oberstleutnant Dieter Schlapphof, vorlegt.57

Aber Stasi-Mann Schlapphof hat die Seiten gewechselt. Im Januar 1990 hat er sich über die Ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin dem Verfassungsschutz als Agent angeboten – 20.000 Mark gibt es gleich zum Einstieg, dazu monatliche Prämien und Erfolgsprämien: Schlapphof wird beim Verfassungsschutz zur damals hochrangigsten Quelle: »Doris«.

So beginnt eine Geschichte, die selbst für die wilde Wendezeit außergewöhnlich ist, kompliziert und verschlungen. Und in der sich Oberstleutnant Putin verfängt.

Der Verfassungsschutz weiß jetzt, was der KGB in Dresden vorhat. Und will beobachten, wie Moskau beim Aufbau eines neuen Agentennetzes vorgeht. Schlapphof alias »Doris« wird angewiesen, den MTU-Ingenieur und IM »Peter« an den KGB zu übergeben.

Die Operation scheint ein echter Coup für den Verfassungsschutz zu werden – und wird das Gegenteil. Denn »Fallführer« für »Doris« beim Verfassungsschutz ist ausgerechnet ein Mann namens Klaus Kuron, Star der Abteilung Spionageabwehr – aber schon seit den Achtzigerjahren selbst Agent der Stasi. Die Aufarbeitung seines vernichtenden Verrats erfolgt beim Verfassungsschutz unter dem ziemlich treffenden Namen »Bankrott«.

Der Verfassungsschutz ist dem KGB