12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riemann

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Der Millionenseller aus den USA

Von Beginn an ist es eine Reise mit unwahrscheinlichem Ausgang: Neun junge Männer aus der amerikanischen Provinz machen sich 1936 auf den Weg nach Berlin, um die Goldmedaille im Rudern zu gewinnen. Daniel James Brown schildert das Schicksal von Joe Rantz, einem Jungen ohne Perspektive, der rudert, um den Dämonen seiner Vergangenheit zu entkommen und seinen Platz in der Welt zu finden. Wie er und seine Freunde vor den laufenden Kameras Leni Riefenstahls den Nazis ihre Propagandashow stehlen, ist ein atemberaubendes Abenteuer und zugleich das eindringliche Porträt einer Ära. Eine unvergessliche wahre Geschichte von Entschlossenheit, Überleben und Mut.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 615

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Daniel James Brown

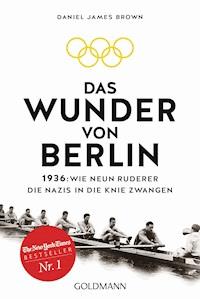

Das Wunder von Berlin

Wie neun Ruderer die Nazis in die Knie zwangen

Aus dem Amerikanischen von

Wolfram Ströle

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Boys in the Boat« bei Viking, Penguin Group USA.

1. Auflage

Deutsche Erstausgabe

© 2015 der deutschsprachigen Ausgabe

Riemann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

© 2013 Blue Bear Endeavours, LLC

Lektorat: Claudia Alt

Umschlaggestaltung: Stephan Heering, Berlin, unter Verwendung eines historischen Fotos

Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering

ISBN 978-3-641-09330-3

www.riemann-verlag.de

Für

Gordon Adam

Chuck Day

Don Hume

George »Shorty« Hunt

Jim »Stub« McMillin

Bob Moch

Roger Morris

Joe Rantz

John White Jr.

und die vielen anderen aufgeweckten Jungs der dreißiger Jahre – unsere Väter, Großväter, Onkel und alten Freunde

Rudern ist eine große Kunst, die großartigste Kunst, die es gibt. Es ist eine Symphonie der Bewegung. Wenn jemand gut rudert, kommt das einem Idealzustand nahe. Und wer einem solchen Idealzustand nahe ist, rührt an das Göttliche, das Innerste des Menschen. An die Seele.

– George Yeoman Pocock

ἀλλὰ καὶ ὧς ἐϑέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα πάντα

οἴκαδέ τ‘ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι …

ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα κύμασι

καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε τοῖσι γενέσθω …

(Aber ich wünsche dennoch und sehne mich täglich von Herzen, wieder nach Hause zu gehn, und zu schaun den Tag der Zurückkunft … Denn ich habe schon vieles erlebt, schon vieles erduldet, Schrecken des Meers ...)

– Homer

Inhalt

Prolog

Teil eins

1899–1933

Im Auf und Ab der Zeiten

Teil zwei

1934

Selbstbehauptung

Teil drei

1935

Worauf es ankommt

Teil vier

1936

Der Griff nach den Sternen

Epilog

Anmerkung des Autors

Rudern im Morgengrauen auf dem Lake Washington

Prolog

Ein Sport wie dieser, der harte Arbeit und wenig Ruhm bedeutet, aber trotzdem von Jahrhundert zu Jahrhundert unverändert beliebt ist – also ein solcher Sport muss etwas haben, das gewöhnliche Menschen nicht sehen können, außergewöhnliche aber schon.

– George Yeoman Pocock

Die Geburtsstunde dieses Buches schlug, als ich an einem regnerischen, kalten Tag im Spätfrühling über den Lattenzaun meiner Wiese kletterte und durch den nassen Wald zu dem bescheidenen Holzhaus ging, in dem Joe Rantz im Sterben lag.

Als ich damals bei seiner Tochter Judy anklopfte, wusste ich nur zweierlei über Joe. Mir war bekannt, dass er als Mittsiebziger ganz allein einige Red-Cedar-Stämme von einem Berg geholt und anschließend eigenhändig die Latten und Pfosten zugesägt und den knapp 700Meter langen Zaun errichtet hatte, über den ich gerade gestiegen war – eine solche Herkulestat, dass ich nur staunend den Kopf schütteln kann, wann immer ich daran denke. Und ich wusste, dass er zu den neun jungen Männern aus dem Staat Washington gehört hatte – Farmerjungen, Fischern und Waldarbeitern –, die die Ruderwelt und Adolf Hitler in Schockstarre versetzt hatten, als sie bei den Olympischen Spielen 1936 die Goldmedaille im Achter gewannen.

Judy öffnete mir und führte mich in ihr gemütliches Wohnzimmer. Dort lag Joe in seiner ganzen Länge von eins neunzig und mit hochgelegten Beinen in einem Lehnsessel. Er trug einen grauen Trainingsanzug und knallrote, mit Daunen gefütterte Pantoffeln. Sein weißer Bart war schütter, seine Haut bleich, und seine Augen waren verquollen – Folgen der Herzschwäche, an der er sterben sollte. Neben ihm stand eine Sauerstoffflasche. Im Holzofen knackte und knisterte ein Feuer, an den Wänden hingen alte Familienfotos. In der Stereoanlage spielte leise Jazz aus den dreißiger und vierziger Jahren.

Judy stellte mich vor, und Joe hielt mir seine ungewöhnlich lange, schmale Hand hin. Judy hatte ihm aus einem meiner Bücher vorgelesen, und er wollte mich kennenlernen und mit mir darüber sprechen. Als junger Mann war er aufgrund eines ungewöhnlichen Zufalls mit Angus Hay jr. befreundet gewesen, dem Sohn einer für die Geschichte meines Buches zentralen Person. Wir unterhielten uns also eine Weile darüber. Anschließend kamen wir auf Joes Leben zu sprechen.

Er hatte eine brüchige Fistelstimme, die immer wieder zu versagen drohte. Von Zeit zu Zeit verstummte er ganz. Doch dann begann er, behutsam ermuntert von seiner Tochter, einige Begebenheiten aus seinem Leben zu schildern. Er erinnerte sich an seine Kindheit und die Zeit als junger Erwachsener während der Weltwirtschaftskrise und sprach stockend, aber ohne den Faden zu verlieren, von der Not, die er erduldet, und den Hindernissen, die er überwunden hatte. Ich machte mir Notizen. Zu meiner anfänglichen Überraschung gesellte sich bald große Verwunderung.

Dann kam er auf seine Karriere als Ruderer an der Universität von Washington zu sprechen und musste immer wieder weinen. Er sprach davon, wie er die Kunst des Ruderns erlernt hatte, über Rennruderboote und Riemen, Taktik und Technik. Er erinnerte sich an lange, kalte, unter stahlgrauem Himmel auf dem Wasser verbrachte Stunden, an triumphale Siege und knapp abgewendete Niederlagen, an die Reise nach Deutschland und den Einzug in das Berliner Olympiastadion unter den Augen Adolf Hitlers und an seine Ruderkameraden. Doch nicht diese Erinnerungen brachten ihn zum Weinen. Erst als er auf »das Boot« zu sprechen kam, stockte seine Stimme, und in seinen Augen glänzten Tränen.

Ich glaubte zuerst, er meine die Husky Clipper,das Rennboot, mit dem er zu Ruhm und Erfolg gefahren war. Oder meinte er seine Mannschaftskameraden, jenen bunt zusammengewürfelten Haufen junger Männer, die als Ruderer so spektakulär erfolgreich gewesen waren? Joe musste immer wieder um Fassung ringen, und endlich wurde mir klar, dass »das Boot« für ihn viel mehr bedeutete als nur ein bestimmtes Rennboot oder seine Mannschaft. Es umfasste beides und ging noch darüber hinaus – ein geheimnisvolles, schwer fassbares Ganzes, eine einzigartige gemeinsame Erfahrung einer längst vergangenen, goldenen Zeit, in der neun sympathische junge Männer gemeinsam gekämpft und alles füreinander gegeben hatten, einer Zeit, die sie auf ewig in Stolz, Achtung und Liebe miteinander verbunden hatte. Joe weinte um den Verlust dieser vergangenen Zeit, aber viel mehr noch weinte er, so mein Eindruck, weil sie so schön gewesen war.

Als ich mich an jenem Nachmittag anschickte zu gehen, holte Judy Joes Goldmedaille aus einer Vitrine und reichte sie mir. Während ich sie bewunderte, erzählte Judy, dass sie vor Jahren verloren gegangen sei. Die Familie hatte Joes Haus vom Dachboden bis zum Keller gründlich durchsucht und sich schließlich mit dem Verlust abgefunden. Erst Jahre später, beim Umbau des Hauses, war die Medaille plötzlich im Isoliermaterial des Dachbodens wieder zum Vorschein gekommen. Das glänzende Gold hatte offenbar ein Rothörnchen angelockt, und das Tier hatte den Schatz in seinem Nest versteckt. Als Judy das erzählte, musste ich daran denken, dass Joes Geschichte genauso wie die Medaille verloren gegangen war und es nun höchste Zeit war, sie wieder in Erinnerung zu bringen.

Ich gab ihm die Hand und sagte, ich würde gern wiederkommen, um mich weiter mit ihm zu unterhalten und ein Buch über seine Zeit als Ruderer zu schreiben. Joe ergriff meine Hand noch einmal und sagte, das würde ihn freuen, aber dann brach seine Stimme erneut, und er fügte leise hinzu: »Aber nicht nur über mich, es muss ein Buch über das Boot werden.«

Teil eins

1899–1933

Im Auf und Ab der Zeiten

Das Ruderhaus der Universität von Washington in den dreißiger Jahren

Kapitel 1

Ich habe im zarten Alter von zwölf mit dem Rudern angefangen und rudere bis heute. Deshalb kann ich wohl kompetent über die »unsichtbaren Werte des Ruderns« sprechen, wie wir sie nennen könnten – die gesellschaftlichen, moralischen und geistigen Werte dieser ältesten dokumentierten Sportart der Welt. Kein Schulmeister kann diese Werte in die Seele des jungen Menschen einpflanzen. Der Schüler muss sie sich durch Beobachtung und Erfahrung selbst aneignen.

– George Yeoman Pocock

Der 9. Oktober 1933, ein Montag, begann in Seattle als grauer Tag. Als grauer Tag einer grauen Zeit.

Wasserflugzeuge der Gorst Air Transport stiegen von der Oberfläche des Puget Sound auf und flogen dröhnend unter der Wolkendecke am Ufer entlang nach Westen, zur unweit gelegenen Marinewerft in Bremerton. Fähren legten vom Colman Dock ab und krochen über das Wasser, das stumpf glänzte wie altes Zinn. Im Stadtzentrum zeigte der Smith Tower wie ein erhobener Finger zum düsteren Himmel. In den Straßen darum waren Männer mit hölzernen Karren zu Straßenecken unterwegs, an denen sie tagsüber für ein paar Cents Äpfel, Orangen und Päckchen mit Kaugummis verkauften. Ihre Jacken waren zerschlissen, ihre Schuhe ausgetreten und ihre Filzhüte zerknautscht. Auf dem steilen Yesler Way um die Ecke standen in langen Schlangen Männer an, starrten mit gesenkten Köpfen auf den nassen Gehweg und unterhielten sich leise. Sie warteten darauf, dass die Suppenküchen öffneten. Aus den Transportern des Seattle Post-Intelligencer, die durch die gepflasterten Straßen ratterten, wurden Zeitungsbündel abgeworfen. Zeitungsjungen mit Wollmützen auf dem Kopf schafften die Zeitungen zu belebten Kreuzungen, Straßenbahnhaltestellen und Hoteleingängen, boten sie dort feil und verkauften sie für zwei Cent das Stück. Unablässig brüllten sie die Schlagzeile des Tages: »Hilfsprogramm über 15 Millionen aufgelegt.«

Hooverville in Seattle

In der Barackenstadt, die sich einige Blöcke südlich des Yesler Way am Ufer der Bucht entlangzog, wachten Kinder in den feuchten Kartons auf, die ihnen als Betten dienten. Ihre Eltern krochen aus den mit Dachpappe gedeckten Hütten nach draußen, in den Gestank der Kanalisation und des Uferschlicks. Sie zerkleinerten Kisten, warfen das Holz ins qualmende Feuer und blickten zum grau verhangenen Himmel hinauf. Der Himmel versprach noch sehr viel kälteres Wetter, und die Menschen fragten sich, wie sie einen weiteren Winter überstehen sollten.

Nordwestlich des Zentrums, in dem alten skandinavischen Viertel Ballard, bugsierten schwarze Rauchwolken ausstoßende Schlepper lange, aus Baumstämmen zusammengesetzte Flöße in Schleusen, die das Holz auf die Ebene des Lake Washington anhoben. Doch in den sonst so geschäftigen Werften und Bootswerkstätten neben den Schleusen herrschte Stille, geradezu als hätte man sie aufgegeben. In der Salmon Bay dümpelten Dutzende Fischerboote vor sich hin, die seit Monaten nicht mehr ausgefahren waren. Auf dem über Ballard aufragenden Phinney Ridge stieg kräuselnder Rauch aus Ofenrohren und Schornsteinen hunderter bescheidener Häuser und verschmolz mit dem Nebel.

Man schrieb das vierte Jahr der Weltwirtschaftskrise. Jeder vierte arbeitsfähige Amerikaner hatte keine Arbeit und auch keine Aussicht, eine zu finden, und nur ein Viertel dieser zehn Millionen Menschen bekam irgendeine Art von Unterstützung. Die Industrieproduktion war um die Hälfte zurückgegangen. Ein bis zwei Millionen Menschen lebten auf der Straße oder in Barackensiedlungen wie Hooverville in Seattle. In vielen amerikanischen Städten hatten die Banken für immer geschlossen. Die Ersparnisse zahlreicher amerikanischer Familien waren hinter den Türen dieser Banken auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Niemand konnte sagen, wann und ob die Not je enden würde.

Und das war vielleicht das Schlimmste. Ob Banker oder Bäcker, Hausfrau oder Obdachloser, alle litten Tag und Nacht unter der schrecklichen Ungewissheit, was am nächsten Tag sein würde, alle fürchteten, sie könnten jeden Moment den Boden unter den Füßen endgültig verlieren. Im März war ein seltsam passender Film in den Kinos angelaufen, der rasch zu einem Kassenschlager wurde: King Kong. Überall im Land standen Menschen jeden Alters vor den Kinos Schlange und gaben kostbare Vierteldollar- und 10-Cent-Münzen dafür aus, die Geschichte eines Monsters zu sehen, das die zivilisierte Welt überfiel, sich ihre Bewohner griff und über dem Abgrund baumeln ließ.

Es gab einige Anzeichen der Besserung, aber sie waren schwach. Der Aktienmarkt hatte sich früher im Jahr ein wenig erholt, der Dow-Jones-Index hatte am 15. März einen Rekordsprung um 15,34 Prozent auf fast 62,10 Punkte gemacht. Aber zwischen 1929 und Ende 1932 war so viel Kapital vernichtet worden, dass die meisten Amerikaner glaubten – völlig zu Recht, wie sich später herausstellte –, der Dow Jones könne frühestens in einer Generation, also in fünfundzwanzig Jahren, wieder seinen vormaligen Höchststand von 381 Punkten erreichen.

Ins Weiße Haus war ein neuer Präsident eingezogen, Franklin Delano Roosevelt, ein entfernter Cousin des so überaus optimistischen und dynamischen Präsidenten Teddy Roosevelt. Voller Tatendrang und mit vielen neuen Parolen und Programmen hatte Franklin D. Roosevelt sein Amt angetreten. Doch sein Vorgänger Herbert Hoover hatte bei seinem Amtsantritt damals einen ähnlichen Optimismus verbreitet und vollmundig verkündet, die Armut werde eines Tages ganz aus dem Leben der Amerikaner verschwundensein.

Es war also schwer einzuschätzen, was man von dem neuen Präsidenten Roosevelt halten sollte. Als er sich im Sommer an die Verwirklichung seiner Pläne machte, schlug ihm ein Chor feindlicher Stimmen entgegen. Er wurde als Radikaler beschimpft, als Sozialist und sogar als Bolschewik. Die Botschaft war in allen Fällen dieselbe: Trotz der schlimmen Lage wollten nur wenige Amerikaner den Weg Russlands gehen.

Auch in Deutschland war ein neuer Mann an die Macht gekommen: Adolf Hitler. Was das bedeutete, war noch schwerer einzuschätzen. Hitler war wild entschlossen, sein Land trotz des Versailler Vertrags wiederzubewaffnen. Und während die meisten Amerikaner sich überhaupt nicht für europäische Angelegenheiten interessierten, machten die Briten sich zunehmend Sorgen. Es stand sogar die Befürchtung im Raum, die Schrecken des Weltkriegs könnten sich wiederholen. Zwar erschien es unwahrscheinlich, aber möglich war es.

Der trübe Himmel über Seattle hielt sich an diesem Tag nicht, bereits am späten Vormittag bekam die Wolkendecke Risse. Die ruhige Wasseroberfläche des Lake Washington, der sich hinter der Stadt erstreckte, verfärbte sich von Grau zu Grün und schließlich Blau. Sonnenstrahlen fielen auf den auf einer Anhöhe oberhalb des Sees erbauten Campus der Universität von Washington und wärmten die Schultern der Studenten, die auf der weiten Rasenfläche vor der imposanten neuen, aus Stein erbauten Universitätsbibliothek saßen, ihr Mittagessen verzehrten, in Büchern lasen oder miteinander plauderten.

Die jungen Männer und Frauen saßen überwiegend getrennt. Die Männer trugen Hosen mit Bügelfalte, auf Hochglanz gewienerte Halbschuhe und Strickpullis. Sie aßen und unterhielten sich angeregt über die Seminare, das bevorstehende große Footballspiel gegen die Universität von Oregon und den überraschenden Ausgang der World Series im Baseball vor zwei Tagen, als der kleine Mel Ott von den New Yorker Giants in der zehnten Spielrunde den entscheidenden Punkt gegen die Washington Senators erzielt hatte. Das zeigte zum einen, dass auch ein kleiner Mann etwas bewirken konnte, und zum anderen, wie plötzlich eine Veränderung eintreten konnte, sei es zum Guten oder zum Schlechten.

Die jungen Frauen saßen ebenfalls grüppchenweise zusammen. Sie trugen Pumps mit flachen Absätzen, Strumpfhosen aus Kunstseide, wadenlange Röcke und lockere, an Ärmeln und Halsausschnitt mit Rüschen und Volants besetzte Blusen. Sie unterhielten sich wie die Männer über ihre Seminare und manchmal auch über Baseball. Wer am Wochenende ein Rendezvous gehabt hatte, sprach von den neuen Filmen im Kino – von Gary Cooper in One Sunday Afternoon im Paramount oder von Frank Capras Lady für einen Tag im Roxy.

Am Nachmittag setzte die Sonne sich dann endgültig durch und tauchte die Welt in ein warmes, goldenes Licht. Zwei junge, überdurchschnittlich große Männer eilten über das Rasengeviert vor der Bibliothek. Der eine, ein Erstsemester oder Freshman namens Roger Morris, war schlaksig und ein Meter neunzig groß. Die Stirnlocke seines schwarzen Haarschopfs drohte ihm beständig in das längliche Gesicht zu fallen. Die dichten, schwarzen Augenbrauen verliehen ihm auf den ersten Blick ein etwas finsteres Aussehen. Der andere, Joe Rantz, war ebenfalls Freshman und fast genauso groß, aber muskulöser, mit breiten Schultern und kräftigen Beinen. Die blonden Haare trug er kurz geschnitten. Er hatte ein kraftvolles Kinn, ebenmäßige Gesichtszüge und graublaue Augen. Viele der auf dem Rasen sitzenden jungen Frauen folgten ihm verstohlen mit den Blicken.

Die jungen Männer, die beide Ingenieurwesen studierten, hatten an diesem sonnigen Nachmittag dasselbe Ziel. Sie umrundeten die Ecke der Bibliothek, gingen am Betonrund des Frosh Pond vorbei und einen Hang hinunter und überquerten den Montlake Boulevard, auf dem ein stetiger Verkehr schwarzer Coupés, Limousinen und Sportwagen herrschte. Anschließend folgten sie einem ungepflasterten Weg durch einen lichten Wald und zu dem sumpfigen Gelände am Ufer des Lake Washington. Unterwegs überholten sie andere Studenten, die in derselben Richtung unterwegs waren.

Sie gelangten zu einer Landspitze an der Stelle, an der ein Kanal namens Montlake Cut in die Union Bay im Westen des Lake Washington mündete. Dort stand ein seltsam aussehendes Gebäude. Die mit verwitterten Schindeln verkleideten Seitenwände mit ihren großen Fenstern neigten sich schräg nach innen und wurden von einem Mansardendach bekrönt. Die beiden gingen um das Gebäude herum zu dessen Vorderseite, die aus riesigen Schiebetüren bestand, deren obere Hälften verglast waren. Von der Tür führte eine breite hölzerne Rampe zu einer langgestreckten Plattform hinunter, die parallel zum Ufer des Kanals im Wasser schwamm.

Es handelte sich um einen alten Flugzeughangar, den die US-Navy im Weltkrieg 1918 zur Unterbringung von Wasserflugzeugen des Naval Aviation Training Corps errichtet hatte. Der Krieg war zu Ende gewesen, bevor das Gebäude genutzt werden konnte, und so hatte man es im Herbst 1919 der Universität von Washington überlassen. Seitdem diente es als Bootshaus der Rudermannschaft der Universität. An diesem Nachmittag drängten sich auf der zum Wasser hinunterführenden Rampe und auf dem schmalen Streifen Land im Osten des Gebäudes aufgeregte junge Studenten, insgesamt 175, die meisten groß und schlank, ein rundes Dutzend aber auch deutlich kleiner und schmächtig.

Joe Rantz und Roger Morris betraten das Bootshaus. Entlang der seitlichen Wände des höhlenartigen Innenraums lagen auf hölzernen Gestellen vierfach übereinander lange, schnittige Rennboote. Das polierte Holz der umgedrehten Rümpfe glänzte in dem hellen Licht, das durch die Fenster fiel. Die Luft war trocken, es war still, und die beiden kamen sich vor wie in einer Kirche. Es roch süß nach Lack und frisch gesägtem Red Cedar, dem Holz des Riesen-Lebensbaums. An den Deckenbalken hingen die bereits ein wenig verblassten, aber immer noch bunten Banner verschiedener Universitäten: Kalifornien, Yale, Princeton, Naval Academy (Navy), Cornell, Columbia, Harvard, Syracuse, MIT. In den Ecken standen Dutzende von Riemen aus Fichtenholz, drei bis vier Meter lange Holme mit einem weißen Ruderblatt an der Spitze. Vom Dachboden im hinteren Teil des Raums kam das Geräusch einer Raspel. Dort bearbeitete jemand ein Stück Holz.

Joe und Roger trugen sich in das Anmeldebuch für die Mannschaft der Freshmen ein, kehrten nach draußen in die Sonne zurück, setzten sich auf eine Bank und warteten auf weitere Anweisungen. Joe sah zu Roger, der vollkommen ruhig und zuversichtlich wirkte.

»Bist du denn nicht aufgeregt?«, flüsterte Joe.

Roger erwiderte seinen Blick. »Ich habe eine Heidenangst. Ich tu nur so, um die anderen fertigzumachen.«

Joe lächelte, aber nur ganz kurz, denn er war selbst viel zu aufgeregt.

Er wusste, dass es für ihn an diesem Nachmittag um mehr ging als für die anderen jungen Männer, die mit ihm warteten. Die Mädchen auf dem Rasen vor der Bibliothek, die ihm so wohlwollende Blicke zugeworfen hatten, hatten vielleicht übersehen, wars für ihn schmerzhaft offensichtlich war: dass seine Kleider nicht so waren wie die der meisten Studenten – seine Hose nicht ordentlich gebügelt, seine Schuhe weder neu noch frisch geputzt und sein Pullover alt und abgetragen. Joe machte sich keine Illusionen. Er wusste, dass er womöglich nicht lange hierbleiben würde. Wenn er im Bootshaus keinen Erfolg hatte, musste er die Welt gebügelter Hosen und modischer Strickpullover schon bald wieder verlassen, diese Welt interessanter Ideen, kluger Gespräche und verheißungsvoller Möglichkeiten. Dann würde er nie Chemieingenieur werden und nie seine Liebste aus der Highschool heiraten können, die ihm nach Seattle gefolgt war, um mit ihm ein gemeinsames Leben aufzubauen. Wenn er hier scheiterte, hieß das im besten Fall, dass er in eine kleine, trostlose Stadt auf der Olympic-Halbinsel zurückkehren musste, mit der Aussicht auf ein einsames Leben in einem kalten, leeren, halbfertigen Haus. Dann musste er sich, so gut es ging, mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten und zusehen, wie er sich seinen Lebensunterhalt verdiente. Wenn er großes Glück hatte, fand er vielleicht wieder eine Beschäftigung als Straßenarbeiter beim Civilian Conservation Corps. Schlimmstenfalls musste er zusammen mit anderen Gescheiterten vor einer Suppenküche anstehen, in einer langen Schlange wie der im Yesler Way.

Ein Platz in der Freshman-Mannschaft dagegen bedeutete zwar kein Ruderstipendium, denn so etwas gab es damals in Washington nicht, dafür aber eine Teilzeitstelle irgendwo auf dem Campus. Und mit diesem Lohn und der kleinen Summe, die er in dem langen Jahr nach der Highschool im Schweiße seines Angesichts verdient hatte, kam er vielleicht durchs Studium. Doch wusste er, dass in einigen Wochen von den vielen hier versammelten Bewerbern um einen Platz in der Mannschaft nur noch wenige übrig sein würden. Schließlich hatte das Freshman-Boot nur neun Plätze.

Der restliche Vormittag diente hauptsächlich der Erhebung von Fakten und Zahlen. Joe Rantz, Roger Morris und die anderen Aspiranten mussten sich wiegen und ihre Größe messen lassen und Formulare zu etwaigen Krankheiten ausfüllen. Hilfstrainer und ältere Studenten standen mit Klemmbrettern neben ihnen und notierten die entsprechenden Angaben.

Geleitet wurde die Prozedur von einem schmächtigen jungen Mann, der ein großes Megafon mit sich herumschleppte. Tom Bolles, Trainer der Freshmen, hatte selbst für Washington gerudert. Er hatte ein freundliches schmales Gesicht und trug eine Nickelbrille. Er studierte Geschichte, bereitete sich auf seinen Masterabschluss vor und sah entschieden aus wie ein Gelehrter – weshalb einige Sportreporter aus Seattle ihn seit Neuestem den »Professor« nannten. In mancher Hinsicht hatte er in diesem Herbst wie in jedem anderen Herbst auch tatsächlich die Aufgabe eines Erziehers. Wenn seine Kollegen in der Basketballhalle oder auf dem Footballfeld im Herbst ihre künftigen Spieler empfingen, konnten sie davon ausgehen, dass diese den Sport schon in der Highschool ausgeübt hatten und zumindest die Grundregeln des jeweiligen Spiels kannten. Doch von den an diesem Nachmittag vor dem Bootshaus versammelten jungen Männern hatte fast keiner in seinem Leben schon einmal gerudert, ganz gewiss nicht ein so empfindliches und keinen Fehler verzeihendes Fahrzeug wie ein Rennruderboot mit Riemen, die doppelt so lang waren wie die Männer groß.

Die meisten kamen aus der Stadt wie die Jugendlichen auf dem Rasen vor der Bibliothek, sie waren die Söhne von Anwälten und Geschäftsleuten. Einige wenige hatten wie Joe auch Farmer, Waldarbeiter oder Fischer als Väter und waren in nebligen Küstendörfern, auf feuchten Milchbauernhöfen oder in rauchigen Sägewerken irgendwo im Hinterland aufgewachsen. Sie konnten mit Äxten und Heugabeln umgehen und große Fische aus dem Wasser ziehen, was ihnen kräftige Arme und breite Schultern beschert hatte. Ihre Kraft war ein Vorteil, wie Bolles wusste, aber zugleich war Rudern bekanntlich auch eine Kunst, und man brauchte dazu nicht nur Muskeln, sondern auch einen wachen Verstand. Tausenderlei Kleinigkeiten mussten erlernt, vollkommen beherrscht und genau auf die richtige Weise angewendet werden, um einen sechzig Zentimeter breiten Bootsrumpf aus Red Cedar, der Menschen mit einem Gesamtgewicht von einer dreiviertel Tonne trug, einigermaßen schnell und elegant durchs Wasser zu treiben. In den kommenden Monaten musste er diesen Jungs, oder den wenigen unter ihnen, die es in die Mannschaft schafften, all diese Kleinigkeiten beibringen. Und außerdem noch einige wichtige Dinge. Hatten die Farmerjungen dafür den notwendigen Grips? Und die Jungs aus der Stadt das Durchhaltevermögen? Die meisten nicht, wusste Bolles aus Erfahrung.

Ein weiterer hochgewachsener Mann beobachtete wortlos das Treiben von der breiten Tür des Bootshauses aus. Er war wie immer makellos gekleidet in einen dunklen Dreiteiler, ein frisches weißes Hemd und mit einem Filzhut. An einem Bändel, das er in der Hand hielt, ließ er zum Zeichen seiner akademischen Qualifikation einen goldenen Phi-Beta-Kappa-Schlüssel kreisen. Alvin »Al« Ulbrickson war der Cheftrainer der Ruderer der Universität, ein Mensch, der es mit allem sehr genau nahm, und der Stil seiner Kleidung vermittelte eine einfache Botschaft: Hier war er der Boss, und es ging ihm ausschließlich um die Sache. Er war erst dreißig Jahre alt – so jung, dass er sich von den Jungs, die auf sein Kommando hören sollten, deutlich abgrenzen musste. Anzug und Schlüssel halfen dabei. Hinzu kam, dass er auffallend gut aussah und eine Statur wie ein Ruderer hatte, der er auch gewesen war, ein ehemaliger Schlagmann einer Mannschaft aus Washington, die 1924 und 1926 bei den Landesmeisterschaften den Titel geholt hatte. Er war groß, muskulös und breitschultrig und hatte deutlich nordische Gesichtszüge mit hohen Wangenknochen, kantigem Kinn und kalten, schiefergrauen Augen. Mit diesen Augen konnte er jeden jungen Mann, der es wagte, ihm zu widersprechen, rasch zum Schweigen bringen.

Er war im Stadtteil Montlake geboren, unweit des Bootshauses, und wenige Kilometer davon entfernt auf Mercer Island im Lake Washington aufgewachsen, bevor die Insel eine Enklave der Reichen geworden war. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen, aus einer Familie, in der das Geld immer knapp war. Um die Franklin High School besuchen zu können, hatte er vier Jahre lang täglich mit einem kleinen Boot gut drei Kilometer nach Seattle rudern müssen. Er war ein ausgezeichneter Schüler gewesen, der sich von seinen Lehrern eher unterfordert fühlte. Erst an der Universität und als Mitglied der Rudermannschaft war er in seinem Element gewesen. Sowohl die Anforderungen der Seminare wie auch die auf dem Wasser bestand er mit Auszeichnung, und als er 1926 das Studium abschloss, rekrutierte die Universität ihn sofort als Trainer der Freshmen und dann als Cheftrainer. Jetzt lebte er nur noch für das Rudern. Universität und Rudermannschaft hatten ihn zu dem gemacht, der er war. Beides war ihm geradezu heilig, und er sah es als seine Aufgabe an, dem Rudern neue Anhänger zu gewinnen.

Ulbrickson war außerdem der wortkargste Mensch auf dem Campus, vielleicht sogar im ganzen Bundesstaat. Seine Verschlossenheit und die Unergründlichkeit seiner Miene waren geradezu legendär. Von seinen Vorfahren her halb Däne, halb Waliser, hatte er von den New Yorker Sportreportern den Spitznamen »dänischer Sauertopf« verpasst bekommen, aus Ratlosigkeit darüber, wie man ein brauchbares Zitat aus ihm herauskitzeln sollte. Seine Ruderer fanden den Namen passend, hüteten sich aber, ihn in seiner Gegenwart zu verwenden. Sie hatten größten Respekt vor ihm, ohne dass er je die Stimme erhoben, ja, ohne dass er überhaupt viel mit ihnen gesprochen hätte. Seine wenigen Worte waren so sorgfältig gewählt und so wirkungsvoll platziert, dass sie entweder wie eine Klinge oder wie Balsam auf den niedergingen, dem sie galten. Er verbot seinen Jungs aufs Strengste, zu rauchen, zu fluchen und zu trinken, obwohl bekannt war, dass er, wenn er sich unbeobachtet glaubte, gelegentlich selbst schwach wurde. Die Jungs hatten den Eindruck, dass er zuweilen überhaupt keine Gefühle hatte, zugleich brachte er es Jahr für Jahr fertig, in vielen von ihnen die tiefsten Gefühle der Zugehörigkeit zu wecken.

Al Ulbrickson

Als Ulbrickson an jenem Nachmittag die neuen Kandidaten begutachtete, trat Royal Brougham zu ihm, der Sportredakteur des Post-Intelligencer. Brougham war schmächtig von Gestalt und galt als kluger Kopf. Er kannte Ulbricksons ständige ernste Miene und hatte seine eigenen Spitznamen für den Trainer: »Pokerface« oder »Mann mit dem steinernen Gesicht«. Jetzt begann er ihn unnachgiebig mit Fragen zu löchern. Er wollte wissen, was der Trainer von den Neuen hielt, von den »langen Lulatschen«, wie Brougham sie nannte. Ulbrickson schwieg und betrachtete die Jungs auf der Rampe mit gegen die Sonne zusammengekniffenen Augen. Die Temperatur war auf fünfundzwanzig Grad geklettert, es war ungewöhnlich warm für einen Oktobernachmittag in Seattle, und einige Freshmen hatten die Hemden ausgezogen und wärmten sich in der Sonne. Andere schlenderten den Steg entlang, hoben die langen Riemen an, um ein Gefühl für sie zu bekommen, und staunten über ihr beträchtliches Gewicht.

Endlich wandte Ulbrickson sich Brougham zu und antwortete mit einem einzigen, nicht besonders aufschlussreichen Wort: »Erfreulich.«

Royal Brougham, der Al Ulbrickson inzwischen ziemlich gut kannte, überlegte rasch. Etwas an der Art, wie Ulbrickson das Wort aussprach, sein Tonfall, ein bestimmter Glanz in seinen Augen oder ein Zucken des Mundwinkels hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Am folgenden Tag übersetzte er die Antwort für seine Leser: »Was im Klartext heißt: ›ganz hervorragend‹.«

Während Al Ulbrickson an jenem Nachmittag im Bootshaus von Seattle die Neuzugänge begutachtete, saß achttausend Kilometer weiter östlich in einem Berliner Büro der neununddreißigjährige Architekt Werner March spätabends noch am Reißbrett.

Wenige Tage zuvor, am 5. Oktober, waren er und Reichskanzler Adolf Hitler auf einem westlich von Berlin gelegenen Gelände aus einer schwarzen, gepanzerten Mercedes-Limousine gestiegen. Begleitet wurden sie von Dr. Theodor Lewald, dem Vorsitzenden des Organisationskomitees der Olympischen Spiele in Deutschland, und Reichsinnenminister Wilhelm Frick. Der Ort, an dem sie ausgestiegen waren, lag ein wenig erhöht, rund dreißig Meter höher als das Stadtzentrum. Südlich davon erstreckte sich der alte Grunewald, in dem im 16. Jahrhundert deutsche Fürsten Hirsche und Wildschweine gejagt hatten und inzwischen Berliner aller Schichten wanderten, picknickten und Pilze suchten. Im Osten ragten über einem Meer von Bäumen die alten Kirchtürme und Giebeldächer des Berliner Zentrums auf. Rot und golden leuchteten sie durch die klare Herbstluft.

Die Männer wollten sich das alte Deutsche Stadion ansehen, das für die Olympischen Sommerspiele 1916 erbaut worden war. Geplant und errichtet hatte das damals weltgrößte Stadion Otto March, der Vater von Werner March, aber die Spiele hatten aufgrund des Weltkriegs nicht stattgefunden – jenes Krieges, der Deutschland so tief gedemütigt hatte. Jetzt sollte das Stadion unter der Leitung des jüngeren March in Vorbereitung auf die Olympiade 1936, die Deutschland ausrichten würde, renoviert werden.

Hitler hatte die Spiele ursprünglich gar nicht haben wollen. Die ganze Idee war ihm zuwider. Noch im Jahr zuvor hatte er sie als Erfindung der Juden und Freimaurer verdammt. Der Kern der olympischen Idee – dass Sportler aller Länder und Rassen zu gleichen Bedingungen gegeneinander antreten sollten – widersprach der Grundüberzeugung seiner nationalsozialistischen Partei: dass nämlich die arische Rasse allen anderen Rassen deutlich überlegen sei. Die Vorstellung, Juden, »Neger« und anderes Gesindel aus der ganzen Welt könnten sich in Deutschland breitmachen, erfüllte ihn mit Abscheu. Doch in den acht Monaten seit seiner Wahl zum Reichskanzler hatte er seine Meinung geändert.

Bewirkt hatte das vor allem Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Der nur etwa ein Meter fünfundsechzig große Mann mit dem Klumpfuß und dem seltsam geformten Kopf, der zu groß wirkte für seinen kleinen Körper, sah nicht gerade aus wie ein mächtiger Politiker, doch gehörte er tatsächlich zu den wichtigsten und einflussreichsten Mitgliedern von Hitlers innerem Kreis.

Erst in dieser Woche hatte er dreihundert Berliner Journalisten die Bestimmungen des neuen Pressegesetzes der Nazis erläutert. Um in Deutschland Journalist zu sein, hatte er erklärt, müsse man zuallererst eingetragenes Mitglied seiner Presseorganisation sein, des Reichsverbands der Deutschen Presse, und dort wurde niemand aufgenommen, der auch nur jüdische Großeltern hatte oder mit einer Person mit jüdischen Großeltern verheiratet war. Ohne vorherige Absegnung durch die Partei durfte nichts veröffentlicht werden. Insbesondere durfte nicht veröffentlicht werden, »was geeignet ist, die Kraft des Deutschen Reiches nach außen oder im Innern, den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes, die deutsche Wehrhaftigkeit, Kultur oder Wirtschaft zu schwächen«. Das lasse sich ganz einfach begründen, hatte Goebbels den entgeisterten Journalisten gelassen versichert, und sei auch durchaus notwendig: »Möglich, dass die Regierung in einzelnen Beschlüssen irrt, unmöglich aber, anzunehmen, dass nach dieser Regierung etwas Besseres kommen könnte … Glauben Sie, dem Volk einen Dienst zu erweisen, wenn Sie es selbst obendrein noch mit den Gewissenskämpfen, die die Regierung selbst mit sich herumträgt, beschweren?« Nur zur Sicherheit hatte die neue Regierung in derselben Woche in einem getrennten Erlass verfügt, dass mit dem Tod bestraft werden sollte, wer Artikel mit landesverräterischen Inhalten veröffentlichte.

Goebbels hatte allerdings noch viel weitreichendere Ziele, als nur die deutsche Presse gleichzuschalten. Stets an neuen und besseren Möglichkeiten interessiert, die von Berlin ausgehende Botschaft zu vermitteln, hatte er sofort erkannt, dass die Nationalsozialisten mit der Olympiade die einzigartige Gelegenheit bekamen, Deutschland der Welt als zivilisierten, modernen Staat zu präsentieren, als freundlich gesinntes, aber mächtiges Land, dem der Respekt und die Anerkennung der anderen Nationen gebührten. Und Hitler, der auf Goebbels hörte und genau wusste, in welche Richtung er Deutschland in naher Zukunft führen wollte, erkannte nach und nach, wie wichtig es war, der Welt ein attraktiveres Gesicht zu zeigen, als die SA-Leute in ihren braunen Hemden und die SS in ihren schwarzen Uniformen das getan hatten. Zumindest konnte er sich mit der Olympiade Zeit erkaufen – Zeit, die Welt von seinen friedlichen Absichten zu überzeugen, während er zugleich begann, Deutschland für den bevorstehenden Kampf militärisch und wirtschaftlich aufzurüsten.

An diesem Nachmittag stand er auf dem ehemaligen Olympiagelände und hörte Werner March zu, der erklärte, dass die Pferderennbahn neben dem alten Stadion einer Vergrößerung im Weg stehe. Hitler warf einen kurzen Blick auf die Rennbahn und erstaunte March mit der Erklärung, die Rennbahn müsse verschwinden und ein viel größeres Stadion gebaut werden, eins, in dem mindestens 100000 Menschen Platz hätten. In der Umgebung des Stadions sollten darüber hinaus zahlreiche weitere Sportstätten für die verschiedenen Wettkämpfe entstehen, zusammengefasst zu einem einzigen »Reichssportfeld«. Hitler sprach von einer »nationalen Aufgabe«. Sie sollte Zeugnis ablegen vom Erfindungsgeist der Deutschen, von ihrer kulturellen Überlegenheit und wachsenden Macht. Wenn die Nationen der Welt sich 1936 hier versammelten, auf diesem erhöhten Gelände mit Blick auf Berlin, sollten sie die Zukunft nicht nur Deutschlands, sondern der westlichen Zivilisation erblicken.

Fünf Tage waren seitdem vergangen, und der über seinem Zeichentisch brütende Werner March hatte nur noch Zeit bis zum nächsten Morgen. Dann wollte Hitler erste Pläne sehen.

In Seattle entließen ungefähr zur selben Zeit Tom Bolles und seine Hilfstrainer ihre Schützlinge nach Hause. Die Tage wurden bereits kürzer, und um halb sechs ging die Sonne hinter der Montlake Bridge im Westen des Bootshauses unter. Die jungen Männer stiegen in kleinen Gruppen den Hang zum Hauptcampus hinauf und unterhielten sich leise über ihre Chancen, ins Ruderteam aufgenommen zu werden.

Al Ulbrickson stand auf dem Schwimmanleger und sah ihnen mit unbewegter Miene nach, während ihm zahlreiche Gedanken durch den Kopf gingen. In gewisser Weise verfolgte ihn immer noch die insgesamt katastrophale Saison 1932. Über 100000 Zuschauer hatten sich am Ufer des Sees gedrängt und das jährliche Kräftemessen zwischen Kalifornien und Washington verfolgt. Zu Beginn des Hauptrennens, des Rennens der Ersten Mannschaften, hatte starker Wind geweht, und auf den Wellen hatten sich Schaumkronen gebildet. Schon kurz nach dem Start war Wasser ins Boot von Washington geschlagen. Auf halbem Weg fuhren die Ruderer mit ihren Rollsitzen bereits spritzend durch mehrere Zentimeter davon. Als das Boot sich der Ziellinie näherte, lag es achtzehn Längen zurück, und die Frage war nur, ob es sich bis zum Ziel überhaupt noch über Wasser halten konnte. Das gelang, aber trotzdem handelte es sich um die schlimmste Niederlage in der Geschichte der Ruderabteilung.

Im Juni desselben Jahres hatte Ulbricksons Erste Mannschaft bei der jährlichen Regatta der Intercollegiate Rowing Association in Poughkeepsie, New York, eine Revanche versucht, war aber wieder von Kalifornien geschlagen worden, diesmal um fünf Längen. Später im Sommer unternahm die Mannschaft bei der Olympiaqualifikation auf dem Lake Quinsigamond in Massachusetts einen weiteren Versuch. Diesmal schied sie bereits im Vorlauf aus. Und als Krönung des Ganzen musste Ulbrickson im August in Los Angeles mitansehen, wie sein Kollege aus Kalifornien, Ky Ebright, die begehrteste Trophäe des Sports gewann, die olympische Goldmedaille.

Danach hatte sich das Team rasch verändert. Im April 1933 konnte eine neue Mannschaft sich revanchieren und bezwang den Olympiasieger, die California Bears, in seinem heimischen Gewässer, dem Oakland Estuary. Eine Woche später wiederholte sie den Erfolg und besiegte im kalifornischen Long Beach die beiden Mannschaften aus Berkeley und Los Angeles über 2000 Meter. Die Regatta von Poughkeepsie wurde 1933 wegen der Wirtschaftskrise abgesagt, doch Washington kehrte im Sommer noch einmal nach Long Beach zurück, um gegen die besten Mannschaften der Ostküste anzutreten: Yale, Cornell und Harvard. Washington belegte den zweiten Platz, Yale wurde mit zweieinhalb Metern Vorsprung de facto amerikanischer Meister. Die Mannschaft dieses Jahres war laut Ulbricksons eigener Aussage gegenüber dem Magazin Esquire die bei Weitem beste, die er je trainiert hatte. Sie hatte »jede Menge Tempo«, wie die Zeitungen schrieben. Aufgrund der jüngsten Erfolge und des vielversprechenden Eindrucks einiger Freshmen, die an diesem Nachmittag zum Bootshaus gekommen waren, konnte Ulbrickson der kommenden Saison zuversichtlich entgegenblicken.

Ärgerlich blieb nur, dass kein Trainer von Washington es je geschafft hatte, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Angesichts der jüngsten Feindseligkeiten zwischen den Mannschaften aus Washington und Kalifornien waren die beiden Goldmedaillen der Kalifornier besonders bittere Pillen. Ulbrickson hatte den Blick deshalb bereits auf 1936 gerichtet. Mit einer Goldmedaille nach Seattle zurückzukehren, hätte ihm mehr bedeutet als alles andere, auch wenn er das in der Öffentlichkeit natürlich nicht sagte.

Doch dazu musste er erst noch einige große Hindernisse aus dem Weg räumen. Der Cheftrainer der Kalifornier, Ky Ebright, blieb trotz seiner Misserfolge vom Vorjahr ein sehr gefährlicher Gegner. Er galt weithin als große Kapazität des Rudersports und hatte ein geradezu unheimliches Geschick darin, die großen Rennen zu gewinnen, also die Rennen, auf die es ankam. Ulbrickson brauchte eine Mannschaft, die Ebrights Auswahl überlegen war und sie auch im olympischen Jahr schlagen konnte. Außerdem musste er bei der Regatta der Intercollegiate Rowing Association in Poughkeepsie 1936 erneut die Eliteteams aus dem Osten schlagen – darunter vor allem Cornell, Syracuse, Pennsylvania und Columbia. Des Weiteren musste er in der Olympiaqualifikation womöglich noch Yale, Harvard oder Princeton besiegen, Schulen, die in Poughkeepsie gar nicht erst antraten. Yale hatte 1924 olympisches Gold gewonnen. Wahrscheinlich würden auch die privaten Rudervereine des Ostens bei der Qualifikation 1936 antreten, besonders der Pennsylvania Athletic Club und der New York Athletic Club. Und wenn er es bis nach Berlin schaffte, musste er dort gegen die besten Ruderer der Welt antreten – wahrscheinlich die Briten aus Oxford und Cambridge. Auch die Deutschen unter dem neuen Naziregime bauten angeblich außerordentlich starke und disziplinierte Mannschaften auf, und die Italiener hatten 1932 die Goldmedaille nur knapp verfehlt.

Aber anfangen musste er hier in diesem Bootshaus, mit den jungen Studenten, die in diesem Augenblick im Abendlicht zum Campus zurückkehrten. Aus den noch unerfahrenen Freshmen musste er eine Mannschaft auswählen, die den ganzen Weg gehen konnte. Die Kunst bestand darin, die Kandidaten mit den dafür notwendigen Voraussetzungen zu finden: der Körperkraft, der fast übermenschlichen Kondition, dem unbezwingbaren Willen und den zur Beherrschung der Technik notwendigen intellektuellen Fähigkeiten. Und dazu musste noch das Wichtigste kommen: die Fähigkeit, den eigenen Ehrgeiz zu vergessen, das Ego hintanzustellen und nicht nur für sich selbst und den eigenen Ruhm, sondern auch für die anderen Jungs im Boot zu kämpfen.

Kapitel 2

Diese Baumriesen sind ein eindrucksvoller Anblick. Einige stehen seit tausend Jahren hier, und sie alle zeugen von einem jahrhundertelangen Überlebenskampf. Die Jahresringe im Holz verraten, was für Zeiten sie durchgemacht haben. In manchen Jahren sind sie fast eingegangen und kaum gewachsen, in anderen war das Wachstum viel ausgeprägter.

– George Yeoman Pocock

Der Weg, den Joe Rantz an diesem Nachmittag 1933 über den Campus und zum Bootshaus zurücklegte, war nur der letzte Abschnitt eines viel längeren, härteren und zeitweise auch dunkleren Wegs, den er in seinem bisherigen, noch jungen Leben gegangen war.

Dabei hatte es durchaus verheißungsvoll angefangen. Joe war der zweite Sohn von Harry Rantz und Nellie Maxwell. Harry war großgewachsen, deutlich über ein Meter achtzig, mit großen Händen und Füßen und muskulösem Körper. Er hatte ein offenes Gesicht mit nicht weiter auffälligen, aber freundlichen und regelmäßigen Gesichtszügen. Frauen fanden ihn attraktiv. Er sah sein Gegenüber ernst und ruhig an, doch hinter dem ruhigen Blick verbarg sich ein ungewöhnlich lebhafter Geist. Harry war ein unverbesserlicher Tüftler und Erfinder, ein Liebhaber technischer Spielereien, der alle möglichen Maschinen und Vorrichtungen erfand und große Träume hegte. Er stellte sich mit Vorliebe schwierigen Aufgaben und war stolz auf neue Lösungen und Ideen, die anderen Menschen nicht in einer Million Jahre eingefallen wären.

Für Harry Rantz lag auf der Hand, dass man mit genügend Grips und Tatkraft so gut wie alles fertigbringen konnte. Noch vor Jahresende hatte er ein eigenes Auto entworfen und gebaut und fuhr damit vor den staunenden Blicken seiner Nachbarn stolz die Straße entlang. Zum Lenken benützte er statt eines Steuerrads eine Pinne.

Im Jahr 1899 hatte er telefonisch geheiratet, nur weil es so aufregend neu war, sich mittels der spektakulären neuen Erfindung des Telefons von zwei verschiedenen Städten aus ein Eheversprechen zu geben. Nellie Maxwell war Klavierlehrerin und Tochter eines Priesters der Disciples of Christ. Der erste Sohn des Paars, Fred, wurde Ende 1899 geboren. 1906, auf der Suche nach einer angemessenen Wirkungsstätte für Harry, verließ die junge Familie Williamsport in Pennsylvania, brach nach Westen auf und ließ sich in Spokane im Bundesstaat Washington nieder.

Spokane war damals in vielerlei Hinsicht noch nicht weit von der unzivilisierten Holzfällerstadt entfernt, die es im 19. Jahrhundert gewesen war. Der kalte, klare Spokane River stürzte weiß schäumend einige niedrige Wasserfälle hinunter, die Umgebung bestand aus Kiefernwäldern und offenem Gelände. Die Sommer waren glühend heiß, die Luft war trocken und duftete nach dem Vanillearoma der Kiefernrinde. Im Herbst fuhren von den endlosen Weizenfeldern im Westen her manchmal braune Staubstürme über das Land. Die Winter waren bitterkalt, das Frühjahr dauerte nur kurz und kam erst spät. An Samstagabenden versammelten sich das ganze Jahr über Cowboys und Holzarbeiter in den Bars und Spelunken der Stadt, tranken Whiskey und torkelten anschließend schimpfend nach Hause.

Harry, Fred, Nellie und Joe Rantz, um 1917

Doch nach Ankunft der Northern Pacific Railway Ende des 19. Jahrhunderts, die zum ersten Mal Zehntausende von Amerikanern in den Nordwesten brachte, war die Bevölkerung von Spokane rasch auf über 100000 gestiegen, und so entstanden neben der alten Holzarbeiterstadt vornehmere Viertel. Am Südufer des Flusses entwickelte sich ein blühendes Geschäftszentrum einschließlich prächtiger Hotels, stattlicher Banken und einer Vielzahl vornehmer Kaufhäuser und Geschäfte. Nördlich des Flusses entstanden Wohnviertel mit kleinen Holzhäusern auf gepflegten Rasenstücken. Harry, Nellie und Fred Rantz zogen in ein solches Haus in der Nora Avenue Nr. 1023, und hier wurde im März 1914 Joe geboren.

Harry eröffnete eine Werkstatt, in der er Autos baute und reparierte. Er konnte so gut wie jedes Auto reparieren, das stotternd oder von einem Maultier gezogen vor seinem Garagentor auftauchte. Doch spezialisierte er sich auf die Herstellung neuer Autos. Manchmal baute er das beliebte, mit einem Einzylindermotor ausgestattete McIntyre Imp Cyclecar, manchmal ein selbsterfundenes neues Auto. Kurz darauf sicherten er und sein Partner Charles Halstead sich auch die örtlichen Verkaufsrechte für sehr viel größere Autos – brandneue Franklins –, und da die Stadt boomte, hatten sie in Werkstatt und Verkauf bald alle Hände voll zu tun.

Harry stand jeden Morgen um halb fünf auf und ging in die Werkstatt. Oft kehrte er erst nach sieben Uhr abends von dort zurück. Nelly gab wochentags Kindern aus der Nachbarschaft Klavierunterricht und versorgte Joe. Sie liebte ihre beiden Söhne über alles und machte es sich zur Aufgabe, sie vor Sünde und Torheit zu bewahren. Fred ging zur Schule und half samstags im Geschäft aus. Am Sonntagmorgen besuchte die ganze Familie die Central Christian Church. Nellie war dort erste Pianistin, Harry sang im Chor. An Sonntagnachmittagen unternahmen sie einen Ausflug. Insgesamt war es ein sehr zufriedenstellendes Leben – wenigstens teilweise hatte Harry den Traum verwirklicht, dessentwegen er in den Westen gekommen war.

Joe hatte seine frühe Kindheit allerdings ganz anders im Gedächtnis. Für ihn bestand sie aus ganz verschiedenen Erinnerungsfetzen, angefangen im Frühjahr 1918, kurz vor seinem vierten Geburtstag, mit einer Erinnerung an seine Mutter, die auf einem verwilderten Feld neben ihm stand und heftig in ein Taschentuch hustete. Das Taschentuch verfärbte sich dabei leuchtend rot. Er erinnerte sich weiter an einen Arzt mit einer schwarzen Ledertasche und an den ständigen Kampfergeruch im Haus. Ein anderes Mal saß er mit baumelnden Beinen auf einer harten Kirchenbank, während seine Mutter weiter vorn in einer Kiste lag und nicht mehr aufstehen wollte. Er erinnerte sich, wie er in seinem Zimmer in der Nora Avenue auf dem Bett lag und sein großer Bruder Fred bei ihm saß, während der Frühlingswind am Fenster rüttelte. Fred hatte leise über das Sterben und über Engel gesprochen, über die Universität und warum er Joe nicht nach Osten, nach Pennsylvania begleiten konnte. Als Nächstes hatte er mutterseelenallein tage- und nächtelang stumm in einem Zug gesessen, und draußen vor dem Fenster waren blaue Berge, grüne, morastige Felder, rostige Gleise und schwarze Städte mit vielen Kaminen vorbeigezogen. Ein rundlicher Schwarzer mit Glatze und einer gebügelten blauen Uniform hatte im Zug auf ihn aufgepasst, ihm belegte Brote gebracht und ihn abends in seiner Koje zugedeckt. Dann hatte er eine Frau kennengelernt, die sich als seine Tante Alma vorstellte. Und unmittelbar anschließend hatte er einen Ausschlag auf Gesicht und Brust bekommen, außerdem Halsweh und hohes Fieber. Wieder war ein Arzt mit einer schwarzen Ledertasche erschienen. Die Tage waren zu Wochen geworden, und er hatte nur in einer fremden Dachkammer bei ständig heruntergezogenen Jalousien im Bett gelegen – ohne Licht, ohne Bewegung und ohne ein Geräusch, von dem einsamen Rattern eines Zuges in der Ferne abgesehen. Keine Mama, kein Papa, kein Fred. Nur das gelegentliche Rattern des Zuges und ein fremdes Zimmer, das sich um ihn drehte. Damals hatte er die Last zum ersten Mal gespürt – eine Last von Sorgen, Zweifeln und Ängsten, die schwer auf seinen schmalen Schultern und seiner ständig verstopften Brust lastete.

Während er scharlachkrank in der Dachkammer einer Frau lag, die er kaum kannte, lösten sich in Spokane die letzten Reste seiner bisherigen Welt auf. Seine an Kehlkopfkrebs gestorbene Mutter lag in einem Grab, um das sich niemand kümmerte, Fred war fortgegangen, um sein Studium zu beenden. Sein Vater Harry war nach dem Scheitern seiner Träume in die kanadische Wildnis geflohen. Er verkraftete nicht, was er in den letzten Stunden seiner Frau hatte mitansehen müssen. Nie hätte er gedacht, dass in einem Körper so viel Blut Platz hatte, mehr Blut, als er je aus seinem Gedächtnis löschen konnte.

Ein gutes Jahr später, im Sommer 1919, saß der fünf Jahre alte Joe zum zweiten Mal in seinem Leben im Zug. Diesmal kehrte er nach Westen zurück. Fred ließ ihn holen. Er hatte sein Studium inzwischen abgeschlossen und, obwohl erst einundzwanzig, in Nezperce in Idaho eine Stelle als Schulinspektor bekommen. Außerdem hatte er geheiratet. Seine Frau Thelma LaFollette, die eine Zwillingsschwester hatte, stammte aus einer wohlhabenden Familie, die Weizen im Osten des BundesstaatesWashington anbaute. Fred wollte seinem kleinen Bruder das Zuhause geben, das sie beide bis zum Tod ihrer Mutter und bis zur Flucht ihres untröstlichen Vaters nach Norden gehabt hatten. Als ein Schaffner Joe in Nezperce aus dem Zug half und ihn auf dem Bahnsteig absetzte, erinnerte er sich kaum noch an Fred. Thelma kannte er überhaupt nicht. Er hielt sie für seine Mutter, rannte auf sie zu und schlang die Arme um ihre Beine.

Im Herbst desselben Jahres kehrte Harry Rantz unerwartet aus Kanada zurück, kaufte ein Grundstück in Spokane, begann dort ein Haus zu bauen und versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Um aus dem Haus ein richtiges Zuhause zu machen, brauchte er wie sein älterer Sohn eine Frau. Er fand, was er suchte, in dem anderen LaFollette-Zwilling. Thelmas Schwester Thula war einundzwanzig, ein bildhübsches, schlankes Mädchen mit dem zarten Gesicht einer Elfe, einem widerspenstigen Schopf schwarzer Locken und einem bezaubernden Lächeln. Harry war siebzehn Jahre älter als sie, was aber weder ihn noch sie störte. Warum Harry sich zu Thula hingezogen fühlte, lag auf der Hand. Seine Anziehungskraft für Thula war weniger klar und ihren Angehörigen einigermaßen rätselhaft.

Harry stellte das Haus in Spokane fertig. Im April 1921 fuhr er mit Thula über die Staatsgrenze und heiratete sie am Ufer des Lake Coeur d’Alene in Idaho zum großen Missfallen ihrer Eltern. Somit war Thula die Schwiegermutter ihrer Schwester.

Für Joe bedeutete die Heirat schon wieder ein neues Zuhause. Er verließ Nezperce und zog bei einem Vater ein, den er kaum, und einer jungen Stiefmutter, die er überhaupt nicht kannte.

Eine Zeit lang sah es so aus, als würde wieder Normalität in sein Leben einkehren. Das Haus, das sein Vater gebaut hatte, war geräumig und hell und roch angenehm nach frisch gesägtem Holz. Dahinter stand eine Schaukel, deren Sitz so breit war, dass an warmen Sommerabenden Joe zusammen mit seinem Vater und Thula darauf schaukeln konnte. Er konnte zu Fuß zur Schule gehen. Unterwegs nahm er eine Abkürzung durch ein Feld und klaute manchmal eine reife Melone, um sie nach der Schule zu essen. Auf einem leeren Grundstück in der Nähe verbrachte er lange Sommertage mit dem Graben verschlungener Tunnel – einer kühlen unterirdischen Welt, in die er sich vor der zuweilen sengenden trockenen Hitze in Spokane zurückziehen konnte. Und auch das neue Haus war wie das alte zu Lebzeiten seiner Mutter voller Musik. Harry hatte Nellies kostbarsten Besitz, ihren Konzertflügel, behalten und saß gern zusammen mit Joe daran und klimperte Schlager, die Joe voller Inbrunst mitsang: »Ain’t We Got Fun« oder »Yaaka Hula Hickey Dula« oder »Mighty Lak’ a Rose« oder Harrys Lieblingssong »Yes! We Have No Bananas«.

Thula fand die Musik, die Harry und Joe so gern hörten, primitiv. Auch über Nellies Flügel in ihrem Haus war sie nicht besonders glücklich, und sie beteiligte sich nicht am gemeinsamen Singen. Sie konnte ungewöhnlich gut, ja ausgezeichnet Geige spielen. Ihre Eltern hatten ihr Talent so hoch geschätzt, dass sie nie hatte Geschirr spülen müssen, aus Furcht, das Seifenwasser könnte ihre Finger schädigen. Genauso wie ihre Eltern war sie überzeugt, dass sie eines Tages in einem großen Orchester spielen würde, vielleicht in New York oder Los Angeles oder sogar in Berlin oder Wien. Nachmittags, wenn Joe in der Schule war und Harry bei der Arbeit, übte sie stundenlang ihre klassischen Stücke, deren süßer Klang durch die Fliegengitter der Fenster nach draußen auf die staubige, trockene Straße drang.

Im Januar 1922 wurde das erste gemeinsame Kind von Harry und Thula geboren, Harry Junior, im April 1923 ein zweiter Sohn, Mike. Zur Zeit seiner Geburt hatte das Familienleben im Haus Rantz seinen Glanz schon etwas eingebüßt. Das Zeitalter der großen Träumer ging vor Harrys Augen zu Ende. Henry Ford hatte eine Möglichkeit gefunden, seine Autos auf einem sich bewegenden Band herzustellen, und andere folgten rasch seinem Beispiel. Massenfertigung, billige Arbeitskräfte und Großkapital waren die neuen Schlagwörter. Harry fand sich auf der Seite der billigen Arbeitskräfte wieder. Seit einem Jahr arbeitete und wohnte er wochentags bereits in einer Goldmine in Idaho. Am Freitag fuhr er in seiner langgestreckten, schwarzen viertürigen Franklin-Cabrio-Limousine auf gewundenen Bergstraßen 220 Kilometer heim nach Spokane, am Sonntagnachmittag kehrte er nach Idaho zurück. Er war froh über die Arbeit, denn sie bedeutete ein festes Einkommen, und er konnte seine handwerklichen Fähigkeiten einsetzen. Für Thula dagegen bedeutete die Veränderung lange, triste Wochen allein zu Hause, ohne Hilfe und ohne Gesprächspartner oder Gesellschaft beim Essen, von drei lärmenden Jungen abgesehen – einem Säugling, einem Kleinkind und einem seltsam zurückhaltenden und misstrauischen Stiefsohn.

Dann, in einer dunklen, mondlosen Nacht kurz nach Mikes Geburt, während eines Wochenendbesuchs von Harry, wachte Joe plötzlich auf. Es roch nach Rauch, und irgendwo im Haus knisterten Flammen. Er nahm hastig das Baby in den Arm, zerrte Harry junior aus dem Bett und rannte mit beiden aus dem Haus. Kurz darauf tauchten auch sein Vater und Thula in angesengten Nachthemden auf und riefen verwirrt nach ihren Kindern. Als Harry sah, dass die Familie in Sicherheit war, stürzte er noch einmal in das brennende Haus. Einige lange Minuten vergingen, dann tauchte er wieder auf, eine schwarze Silhouette vor dem Garageneingang des Hauses. Vor sich her schob er Nellies Flügel – das letzte Andenken, das ihm aus seiner ersten Ehe geblieben war. Sein schweißglänzendes Gesicht war angstverzerrt. Noch einmal lehnte er sich gegen den Flügel, spannte sämtliche Muskeln an und schob ihn mit schierer Muskelkraft Zentimeter um Zentimeter durch die breite Tür. Als das Klavier schließlich in Sicherheit war, versammelten sich Harry und seine Familie darum und beobachteten fassungslos, wie die Überreste des Dachs in das lodernde Feuer stürzten und ihr Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Bestimmt hatte Thula Rantz sich gewundert, warum Harry sein Leben ausgerechnet für ein altes Klavier riskierte. Und der inzwischen neunjährige Joe, der neben ihr stand, spürte, was er bereits fünf Jahre zuvor in der Dachkammer seiner Tante in Pennsylvania gespürt hatte – dieselbe Angst und Unsicherheit. Ein Zuhause, so schien es, war nichts, auf das man sich verlassen konnte.

In Ermangelung einer Alternative setzte Harry Rantz seine Familie in die Franklin-Limousine und fuhr mit ihr nach Nordosten, zum Minencamp, in dem er seit einem Jahr als Werkstattmeister arbeitete. Die 1910 von einem gewissen John M. Schnatterly gegründete Mine lag im nördlichsten Zipfel Idahos, an der Grenze zu Montana, dort, wo der Kootenai River in südlicher Richtung aus British Columbia fließt.

Ursprünglich hatte das Unternehmen Idaho Gold and Radium Mining Company geheißen, denn Schnatterly hatte behauptet, er sei auf eine millionenschwere Radiumader gestoßen. Da kein Radium auftauchte, benannte Schnatterly die Firma ungeniert in Idaho Gold and Ruby Mining Company um. Bei den Rubinen handelte es sich offenbar um kleine Granate, die im Abfall der Mine gelegentlich auftauchten. Anfang der zwanziger Jahre hatte die Mine an Gold, Rubinen oder auch Granaten allerdings noch nicht viel zu Tage gefördert. Das hielt Schnatterly freilich nicht davon ab, ständig neue betuchte Investoren aus dem Osten anzuwerben, um sie anschließend um Millionen Dollar zu erleichtern. Dadurch machte er sich eine ganze Reihe Feinde. Er wurde in drei Schießereien verwickelt und verletzt, bevor schließlich seine Jacht explodierte und er eines feurigen Todes starb. Niemand wusste, ob es sich um einen Unfall oder einen Racheakt handelte, aber alles sprach für das Zweite.

Praktisch alle der drei Dutzend Angestellten des Unternehmens wohnten mit ihren Familien in Schnatterlys Minencamp namens Boulder City. Es bestand aus windschiefen Gebäuden am steilen Hang des Boulder Creek, verbunden durch ein Netz hölzerner Stege – aus etwa dreißig kleinen, identischen Blockhäusern aus roh zugehauenen Stämmen mit daran angebautem Klohäuschen, einer Schmiede, einer Maschinenwerkstatt, einer Schlafbaracke für alleinstehende Männer, einer Kirche, einem mit Wasserkraft betriebenen Sägewerk und einem bescheidenen, selbstgebauten Wasserkraftwerk. Auf dem ebenen Gelände oberhalb der Camps stand unter Kiefern ein mit Schindeln aus Red Cedar verkleidetes Schulhaus mit einem Raum, doch gab es nur wenige Kinder, die die Schule zumindest unregelmäßig besuchten. Eine ungepflasterte Straße mit tiefen Wagenspuren führte vom Schulhaus in gewundenen Serpentinen an der Bergflanke hinunter und anschließend über eine Brücke über den Kootenai zum in Montana gelegenen Ufer. Dort standen der Laden und die Kochbaracke der Mine.

ENDE DER LESEPROBE