4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

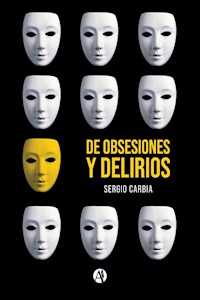

Esta serie de cuentos nos revela la cara oculta de nuestra existencia al ofrecer al lector una visión distinta del quehacer cotidiano. Enmarcado en lo siniestro, sus escritos tienen la capacidad de ponernos nerviosos, al descubrir a una pequeña arrasada por su historia, un niño enmascarado revelando su secreto más brutal o una guerra por un grifo de agua que culmina en goce y castigo. En la vorágine de pesadillas y delirios, lo misterioso acecha a la vuelta de la esquina, e invita a reflexionar sobre el interior de uno mismo, expresado en vivencias como la del obsesivo coleccionista de sobrecitos de té o el fanático jugador de PlayStation. Bajo un estilo abigarrado de escritura, el mundo carbiano fluye en historias ordinarias bajo un manto indefinible de tensión y amenaza, hasta concluir con una sorpresa de una realidad implacable.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Sergio Carbia

De obsesiones y delirios

Carbia, Sergio De obsesiones y delirios / Sergio Carbia. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-87-2611-3

1. Narrativa Argentina. I. Título. CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Tabla de contenidos

Obediente

Cuestión de méritos

Máscaras

Calamidad

Cicatrices

En el bosque

Cría cuervos

Gallinas

Purificación

Germania

Del beneficio de cremar

Lo que Connie no dijo

El regalo

Como Dios manda

Enroscado

Maniatados

Locos por el FIFA

Zombieland

Para Emma,quien a los 7 años se detuvo en una carrera estando primera, para esperar a quien venía detrás y entablar una charla

Para Nico, quien a los 4 años aprendió que todos los juguetes rotos se arreglaban aplicando un simple pedacito de cinta

Para Vero, ¡al fin lograste que lo publicara!

NOTA DEL AUTOR

Todos los personajes y situaciones de estos cuentos constituyen una amalgama entre la realidad y la ficción. Y le comento, estimado lector, que no solo no me identifico, sino que preferiría estar lo más lejos posible de estos seres surgidos de los lugares más recónditos de la imaginación.

OBEDIENTE

Porque así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos.

Romanos

Cuando mi padre volvió del arsenal 601 noté la mirada confusa, triste. Arreglaba mis apuntes sobre la mesa de la cocina, atenazada mi garganta por la proximidad del examen. No me dijo nada, colocó la pava al fuego e inicio el ritual de preparar el mate. Solo cuando ella silbó y la yerba gritó cri–cri al recibir la bautismal ducha, se acercó a ofrecerme uno y desembuchó su angustia moral. Siempre él bregando por la paz a la par del trabajo contrarreloj de planificar la entrada y salida de armamento para enviar a Malvinas. No podía dejar el laburo, única entrada en casa bajo el férreo objetivo de brindarle estudio a los hijos. Obediente, cumplía el edénico designio. Astucia pura de Dios disfrazada de pastor. Inexistentes llaves de San Pedro. Las puertas al cielo continuarán cerradas.

CUESTIÓN DE MÉRITOS

Hay que aprender a no marearse con las alturas de la montaña. En la montaña de la vida nunca se alcanza la cumbre.

René Favaloro

No nos quieren. Lo veo en sus caras alargadas, a dirigible en picada, a plátano a punto de desfallecer en podredumbre, a ojos abiertos y felinos siguiéndonos anhelantes según pasillo, local comercial, shopping o sanatorio o cualquier otra estructura de hormigón entrelazada en el pensamiento. Insólitas actitudes ante servidores a la ley que orgullosamente cumplimos con el noble oficio de recaudar impuestos. Y aunque somos una parte muy importante de la sociedad, segura como el elástico brazo de la muerte del que nadie escapa, todos siguen intentando huir de nuestro entramado bajo un aura de cinismo, corrupción, desconfianza o anarquía. No entienden que no nos da igual si es mafioso, rufián, íntegro o gran profesor. En todo caso, deberá convenirse lo incomparable de inspeccionar el lugar de trabajo de un jefe narco o una política de primera marquesina que el del perejil de una pyme o un académico de guardapolvo blanco. Sin embargo, gracias a Dios, en algo coincidimos con el criterio común de la gente. Nadie duda lo facilísimo de sacarle plata al honesto, esa suerte de preescolar embaucado en el intercambio del adefesio por la figurita más difícil. Super sencillo con ese gil que madruga bajo el lavativo sermón del costo de vivir en una hermandad civilizada. Porque encima, sinceramente, al poligrillo no hay un sope que arrancarle, y contra las altas esferas, si uno piensa en la familia, mejor no tocarla. Lo que suma al combo es el jamón, no el pan. Tal vez por eso sucediera aquí, gigante orbe de inmigrantes con aroma a dulce de leche y tango, el mérito de poder haber alcanzado mi gloria personal. Y al fin conseguir el personaje famoso del íntimo álbum. Un ápice curricular escondido en sueños de trascendencia e insomnio por el afán de ingresar a la historia grande de nuestra macrocefálica y temida institución tributaria; organismo del cual mi padre supo ser su director venerado. Porque eras para mí el premio, el culmen de inflexión en la durísima pelea por ascender en el escalafón, lo máximo. Por tal motivo, no debieron terminar todos aquellos meses previos de forreo político e intimaciones hacia tu persona, todo aquel trabajo de ablande y estudio, en un rumiar bronca contra mi vilipendiada carrera por el sorpresivo abandono, un tsunami de infortunio golpeándome tras subir las escaleras de la fundación hasta encontrar tu consultorio vacío, sin saber prever aquella última obra, la magnífica construcción de un mito, cuando tú, legendario René, respondiste a nuestra amada administración con plomo.

MÁSCARAS

He venido por la máscara. Qué raro, creía que la llevabas puesta.

Ian McEwan

Jugábamos a las escondidas en la casa de Silvio aprovechando la ausencia de sus padres, escapados de improviso al deber visitar a su abuelo paterno internado súbitamente por una grave descompensación diabética. Antes de irse de la casa, preocupados que su hijo se quedara solo y sea presa de un ataque de orfandad, sin vislumbrar en el horizonte inmediato otra opción ante la sorpresa gris de la noticia y la invasión de la urgencia para enfrentar las ásperas y desapegadas palabras del galeno del sanatorio, decidieron cruzar la calle en diagonal desde su hogar para charlar con mi padre, únicamente media cuadra distante, para evaluar la posibilidad que yo, también hijo único pero en contraposición sometido a la mochila de soledad desde la muerte de mamá un par de años atrás y a la falta de tíos y primos debido a mi condición de inmigrante, les hiciera el favor de darle compañía a su niño esa noche, mientras ellos iban a ver cuán grave era la situación.

La casaquinta de ellos era la más grande del barrio, inmensa para dos niños de 10 años, de golpe adultos y dueños de semejante mansión. Era la noche del sábado cuando sus padres se fueron dándonos un beso en la mejilla a ambos, mientras el mío, quien había accedido gustoso al pedido, me dio un aventón en la espalda en señal de despedida, aprovechando la excursión a casa ajena para irse más temprano con sus amigos de juerga. Esta última situación, que ocurría periódicamente todos los sábados, tornábase evidente el domingo al mediodía, cuando al detener mi mirada en sus enrojecidos ojos producto de la acción del alcohol, notaba en su hablar vaporoso y enrevesado un farfullar inentendible de palabras inconexas, verdadera entelequia de adivinanzas de un diálogo primitivo reconvertido en un idioma oral y exclusivo a nuestro micromundo privado, el cual, cachetazo mediante, estaba obligado a aprender en curso acelerado.

Al principio estuve jugando con Silvio con los Märklin, sus trenes eléctricos, especialmente traídos por su padre de Alemania gracias a su trabajo en una compañía aérea que realizaba semanalmente vuelos a Frankfurt. Estaban ellos en la habitación más pequeña, rediseñada para funcionar como sala de juegos, colocados con toda la parafernalia de vías, estaciones y puentes; funcionando en plenitud gracias a la estratégica ubicación central sobre la gran mesada acondicionada a tal fin. Poco tiempo después, aburridos de esos juguetes que entretenían más a su padre que al hijo, echamos mano al equipo de esgrima, deporte que practicaba su madre en GEBA. Aquel día opté intuitivamente por colocarme la máscara, llamada mi atención por el enrejado frontal de acero tipo jaula, evocativa en el diseño del alambre mosquitero de la puerta del fondo de casa. Aunque grande de tamaño, me sentí cómodo, embargado por una sensación agradable de bienestar, más aún, de autenticidad con la careta cubriendo mi rostro. Silvio me miró sonriente y tomó el florete, señalando con el dedo índice que me sentara en la silla de mimbre y me quedara quieto, bien quieto, sin siquiera mover un milímetro la cabeza, para poder impactar con sublime justeza en una metralla de golpes a repetición el delgado metal sobre mi cuadriculada cara. A medida que el acero golpeaba la máscara y me sentía más tranquilo de no ser guillotinado, su sonido me trajo el recuerdo de los cintazos de la hebilla de mi padre resonando en mi espalda, uno seguido mecánicamente de otro, sin parar, bajo un modo rítmico y acompasado hasta hacerla sangrar, para luego de finalizada la faena, como si de un simple reflejo condicionado se tratase, culminar en un resoplido con la misma frase:

—Vos te lo buscaste. Evidentemente te gusta que te pegue. Es la única forma que entendés para quedarte callado. Mirate… mirate ahora que mudito estás.

Súbitamente levanté la mano en señal de tregua. Silvio paró la andanada y me preguntó si quería un cambio de roles. Moví negativamente la cabeza y le pedí a través de la máscara si quería jugar a las escondidas. A él todos los juegos le venían bien, y, como valoraba mucho estar en compañía y detestaba el aburrimiento de pasar tantas horas en soledad, aceptó la propuesta sin poner reparos. Quedamos en contar hasta veinte, no hasta diez, así daba más tiempo para esconderse en lugares lejanos y más difíciles de encontrar, sin contar con el plus de prolongar más el juego. En ese momento, de golpe, decidimos realizar un break porque el hambre nos apretó, optando por comer unos Capitán del Espacio, esos famosos alfajores quilmeños con la imagen del astronauta impreso en papel metalizado,encontrados, tras haber hurgado pacientemente en la cocina, semiocultos entre latas de choclo y arvejas en el estante más alto de la alacena situada a la derecha del purificador de aire.Ambos los preferimos al unísono, sin dudar, aunque estuvieran reservados para el desayuno del domingo, en lugar de las empanadas de carne y jamón con queso compradas en El Ladrillo, engullidas finalmente de aperitivo por Lobo, el manto negro mascota y vigilante, el súper obediente en el mandato de no dejar rastros de comida, y el amigo fiel que esfumó la posibilidad de una catarata de reproches de sus papis por haber preferido golosinas como cena. Nuestros ojos encontrados sonreían de felicidad, los míos transitoriamente sin la máscara, ya ahora incorporada a mi rostro, ya ahora parte de mí. Tras consumir las últimas miguitas con un trago de Coca Cola nos enfrascamos en las reglas del juego. Silvio me planteó usar todo el interior de la casa para esconderse, quedando prohibido salir al jardín, porque el arisco can mordía a las visitas y nos hubiera esperado como trabajo extra limpiar el piso de la casa por lo tan embarrado que iba a quedar cada vez que hubiéramos reingresado a ella. Su idea me pareció genial. La casa era muy grande, de dos plantas, con un gran living room con mesa para doce personas y una luminosa cocina detrás, coronada por el hogar a leña y la gran boca de la escalera de madera que ejecutaba una lustrosa curva hacia los dormitorios. Cuando Silvio se puso de espaldas a la puerta de entrada e inició el conteo, como si fuese una parte indisoluble del cuerpo, me puse otra vez la máscara. Al toque disparé como una flecha hacia la cocina, pero a medio andar cambié de idea y me metí en la escalera. Al llegar al distribuidor de planta alta me topé con tres puertas grises, las entradas a los dormitorios y el baño. Giré el picaporte de la derecha y encontré la habitación de sus padres, provista de una enorme cama matrimonial y un par de mesitas de luz fabricadas en madera de pino lustrado. Me quedé inmóvil, indeciso unos segundos, pero ante el sonido silviano de “punto y coma, el que no se escondió se embroma”, me oculté atemorizado debajo de la cama, como cuando papá y mamá discutían acaloradamente en un mar de insultos y golpes por plata que no alcanzaba, como cuando la discusión alcanzaba el cenit en una avalancha de platos rotos, comida recalentada desparramada por el piso y botellas de alcohol fino a medio tomar, y como cuando, tipo bonus track, recibía algún mamporro de mi padre si yo estaba en la trayectoria de tiro, paradojal excusa esgrimida por él para utilizarme de chivo expiatorio y justificar la permanencia en sacramental matrimonio hasta que los separara la muerte. Ahora estaba en el paraíso con la máscara del hombre araña, a upa del calor brindado por mi vieja en el parque de la cervecería, observando alelado a mi padre jugar indiferente al metegol. Abrazado en ese sándwich de ternura entre el piso y el colchón, bajo la protección brindada por la escafandra de metal, experimentaba los olores del encierro, mezcla de humedad y tierra, combinación de perfume y almidón, muy diferente a ese olor indefinible, nauseoso y dulzón de la podredumbre humana. Escuché el tracatrá del piso de madera de la escalera golpeado rítmicamente por las pisadas a los saltos de Silvio, y rememoré el repiqueteo de la maza rompiendo el piso del dormitorio de mis padres aquel domingo noche que ayudé a mi viejo para construir un nuevo contrapiso. Como tromba, cayeron las imágenes posteriores, los baldes de tierra que tuve que acarrear, el cemento Portland transportado hasta la habitación (preparado a las apuradas en el pequeño patio de atrás), los cerámicos del piso repegados ya bien entrada la madrugada por mi padre en diabólico frenesí, nuestras manos quemadas por la cal, y mi madre descansando, perpetuamente, junto a la botella de cerveza manchada en un revoltijo de pelo y sangre, a la sombra de la cama marital.

CALAMIDAD

Muchas son las cosas terribles, pero ninguna es más terrible que el hombre.

Sófocles

Nunca tuve padres ni hermanos. Simplemente nací junto a un río. Y crecí. Muy lentamente. Tan lentamente que se me hizo eterno. Y ahora anciano, rememoro el pasado en este otoño helado, atosigado bajo el peso de copos blanquísimamente impuros caídos en desgracia contra mí, que, apelmazados en el follaje como visitantes ocultos al viciado aire, tapan, hasta sin darse cuenta, las deformidades de mi castigado cuerpo. Estoy grande, me cuesta sostener tanta nieve, porque, aunque ancho de tronco, mi contextura es débil. Demasiada fue la savia derramada en este compendio de fragilidad acribillada por múltiples hoyos repartidos en el cuerpo dibujando un caprichoso desnivel. Es, en el hueco más alto, donde una antigua cueva de termitas sirve de morada a una familia de picogordos; mientras, del más grande debido al impacto de un obús, un nido de avispas continúa en colérica expansión; en tanto, sobre el más largo originado tras el paso de un rayo tiempo atrás otra vida, una caprichosa cicatriz oscura rezuma su cuota de dolor. Cada tanto, aunque más seguido últimamente, una rama flaquea y quiebra, deslizándose hasta chocar a sus hermanas que la contienen en solidario abrazo. La fronda aún permanece cubierta con las hojas a nueve puntas, que ya han virado del verde al ocre, y están prestas en la agonía a legar un áureo manto al desdichado suelo. Y en esta familia boreal invade sin pausa el musgo asfixiante, como una mancha voraz y oportunista que busca sumergir en la oscuridad la corteza del tronco semioculta al sol, transformando, a mi carcomido cuerpo, en una monstruosidad metamórfica. Pero aún sensible, cayendo a la mente, como fresco recuerdo, el contacto de las ásperas manos del campesino en su afán de conseguir la miel atrapada en el panal colgado de una rama aquel atardecer, allá lejos y hace tiempo. Sin embargo, aún resisto todo este martirio, esta algesia que durará hasta el fin de los tiempos, o de la humanidad.

De joven conocí la belleza. Enormes bosques de robles, álamos, tilos y cipreses me rodeaban, abrigándome del crudo frío del invierno. El río, de aguas cristalinas, entonaba su música a cascabel, discurriendo en un humedal hacia el Dniéper, exhibiendo la escarcha otoñal en sus orillas y formando, con el avance del invierno, mini icebergs viboreantes en su ancho cauce. Los pájaros danzaban locamente enamorados, portando en sus picos ramitas, para realizar como expertos orfebres nidos de sofisticación en mis brazos más altos dispuestos en horquilla. Y además estaban los grupos de niños bulliciosos reunidos al cobijo de mi sombra en el verano, entreteniéndose, ya fuera trepando, ya fuera apoyándose boca abajo sobre una rama al jugar escondidas, sintiendo en la íntima savia todo el calor y palpitar de sus pechos. Sí. Aquel juego. Lo recuerdo muy bien. Ese contar, contar y contar. Ese contar ahora mutado en dolor. Ese contar los años, tantos, que se me hacen incontables.

Janusz. Así lo conocí, Janusz el Colorado. La vez que trepó más alto, y alcanzó la más fuerte de mis nudosas ramas, lo observé anonadado ante el vasto paisaje abierto a sus ojos. Le fue imposible no admirar tanta hermosura, que yo, ventaja de haber nacido árbol, aprovechaba al máximo gracias a mi visión a todas partes. El pueblo, el serpenteante río y su puente de madera, y el inmenso bosque que se perdía en el horizonte en tonalidades amarillo–rojizas o verdosas según la época del año, invadía todos sus sentidos. Janusz de a poco cayó en éxtasis y se evadió del mundo inferior, con la naturaleza pura dibujada en sus pupilas plateadas. Como un empellón, sin preaviso, sentí extrañado tibias gotitas impactando sobre mi piel corteza, como un chaparrón imprevisto un día de sol. Primero fueron muchas, luego algunas aisladas, hasta de golpe transmutarse en arroyuelo. “Tal vez se ha lastimado, algún típico raspón con alguna rama seca”–especulé. Pero mi inquietud no amainó y fue in crescendo como un aria envenenada, porque aquel silbido previo no auguraba nada bueno, y esa delgada línea roja bajando en borbotón, glup–glup–gluphaciael suelo, reveló en su chasquido feroz el misterio. Janusz había quedado tendido sobre la rama. Y así quedaría para siempre. En tanto, abajo, a la sombra de mi copa, los soldados habían reiniciado la marcha hacia Galitzia, en días pelearían cuerpo a cuerpo con sus hermanos Austro–Húngaros. Y en la despedida, como un eco lapidario, resonaban los gritos desaforados del teniente recriminando al atribulado soldado haber desperdiciado sin sentido una bala.

Pasaron pocos años y llegó la hambruna. Las familias miraban al bosque con bronca e insultaban al cielo. Porque mis hojas no alimentaban, mis bayas intoxicaban, mi savia les daba arcadas, todo mi ser los irritaba.

—No es mi culpa, no es mi culpa –gritaba yo, moviendo con la brisa el verdor a primavera.

—Es tu culpa, es tu culpa –gemían ellos, entonando lacónicamente sus últimos lamentos.

Kiev, la que supo ser bonita fue destruida. Tropas nazis la cercaron e impiadosamente la bombardearon hasta hacerla caer. Un grupo de infantería acampó en la loma vecina sedientos de un breve descanso. He escuchado sus voces, secas, ásperas, las cuáles ante el sonido de un llanto dieron culto al silencio y ordenaron bruscamente a sus cuerpos ponerse de pie. E inmediatamente reiniciaron la marcha, muy calladamente, porque sin saber el origen del lamento, en su nerviosismo, algo muy feo olieron debería suceder. Y fue solo un poquito más allá, detrás de una arboleda en cortaviento, donde se dibujó el drama entre las harapientas figuras de un grupo de partisanos cruzando un meandro del río frío. Porque fue la joven madre quien trastabilló al pisar las piedras e intentó desesperada acallar al crío brindándole el pecho, y porque fue su líder quien urgió a la madre a callarlo sin escatimar en gestos. De súbito, han desaparecido ellos de mi vista al ocultarme el final de su cruce en el río las ramas del joven álamo surgido más allá. Solo horas después, la corriente envió su mensaje a mis raíces más distantes semi–enterradas en el fango de la orilla. Entre ellas han abrazado un cuerpo pequeño envuelto en una rústica manta manchada en maternal miedo. Y no quieren soltarlo. No quieren abandonarlo. Por eso lo acunan como serafines con un canto en susurro, bajo una suave melodía interpretada a través del dosel arbóreo mecido por el viento.

Por la brisa, a través de la hojarasca, me han llegado noticias de los gulags, los campos de trabajos forzados, símbolos de la persecución rabiosa a todos aquellos en contra del sóviet. Otra vez sentí el dolor lancinante viajando por mis oquedades recónditas al otear como la cheká había apresado a una prisionera acusada de proindependentista. El comandante de asuntos internos la ha sopesado en un suspiro, como si con esos claros ojos supiera la verdad de las cosas, como si con esos congelados ojos midiera la vida. Inexpresivo ordenó atarla al árbol más grande del bosque que sus subordinados alcanzaran con la vista. Ellos, como un ejército de hormigas, al unísono me detectaron –tan cerca estaba– y me amarraron a la mujer presa de gritos y llantos.

—Soy carbonera, soy pro–rusa, como los de Donetsk, como los de Lugansk –gritó a viva voz. Suéltenme, sean piadosos, no me maten, miren a mis chiquillos, todavía precisan de mí –y tras una breve pausa, la campesina gimoteó claudicante:

—Mi marido murió, por amor de Dios, no los dejen huérfanos.