21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

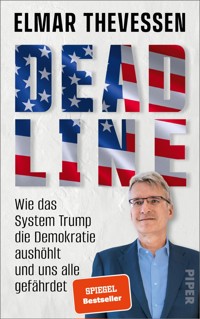

Abriss einer Demokratie Die alte Weltordnung zerbröselt, befeuert durch den US-Präsidenten Donald Trump. Er zettelt Handelskriege an, untergräbt multilaterale Bündnisse und hebelt die Schutzmechanismen der amerikanischen Demokratie aus. Mit einer Säuberungswelle ungekannten Ausmaßes entfernt Trump alle Kritiker aus dem öffentlichen Dienst. Billionen von Dollar, die das Parlament für konkrete Projekte genehmigt hat, sind rechtswidrig beschlagnahmt. Ein nicht gewählter Milliardär bekommt Macht über die gesamte amerikanische Regierung. Wichtige Bürgerrechte und der Schutz von Minderheiten werden geschleift. Elmar Theveßen entwirft in diesem Buch das düstere Szenario vom Abgleiten in einen Autoritarismus, der uns alle bedroht. Deshalb brauchen wir endlich eine Vision und eine Strategie, um die Zukunft unseres Landes und unseres Kontinents zu gestalten; und wir brauchen ein entschlossenes und geschlossenes Europa, das die Stärken der liberalen Demokratie ausspielt gegen die Allmachtsfantasien von autoritären Anführern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Covermotiv: André Chung und Shutterstock.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Prolog Stunde der Wahrheit

1 Grünes Licht für die Revolution

Der Roadtrip

Kein Erdrutschsieg

Die große Desillusionierung

Ein Blick zurück

Die richtige Strategie

Der greise Kandidat

Der Kämpfer

Ein neuer Ton

Eine einfache Botschaft

Die verlorene Basis

2 Der verharmloste Diktator

Deutschland in der Pflicht

Säuberung der Regierung

Der allmächtige Präsident

Die Kapitolstürmer

3 Trumps Vollstrecker

Hüter der Vernunft?

Der Magier des Präsidenten

Der Nebenpräsident

Die Presse im Visier

Rückfall in düstere Zeiten?

4 Das Goldene Zeitalter

Ein vollmundiges Versprechen

Kein Kampf dem Klimawandel

Comeback der Kernenergie

Strom für Künstliche Intelligenz

Bessents 3-3-3-Strategie

Ein wirtschaftliches Desaster

Illusionen werden zerplatzen

5 Inquisitoren und Oligarchen

Schlag gegen Bürgerrechte

Die große Säuberung

Bruch der Verfassung

Die heimlichen Profiteure

Regierung der Superreichen

Warnung vor den Oligarchen

6 Amerika den Amerikanern

Ein gewaltiges Vorhaben

Trump macht ernst

Der Masterplan

Schwierigkeiten bei der Umsetzung

Trumps willige Helfer

Besuch bei Farmer Roth

Bidens harte Linie

Keine Lösung in Sicht

7 America First statt Allianzen

Handelskriege 2.0

Maximalforderungen als Masche

Ein entschlossener Präsident

Zur Kasse bitte

Warum die Ukraine wichtig ist

Ein historischer Deal

8 Ausstieg aus der Verantwortung

Lügen zur Rechtfertigung

Schaden für die Freiheit

Destabilisierung im Nahen Osten?

Der Zweck heiligt die Mittel?

Frust im Globalen Süden

9 Das Ende des Anstands

Verschärfung unter Trump

Eine mutige Stimme

Aus Worten wurden Taten

Rückfall in finstere Zeiten?

Eine Kultur der Vergeltung

Faschistische Tendenzen

Das Wesen des Narzissten

Über Recht und Gesetz

10 Die seltsame Welt des J. D. Vance

Der rechte Prophet

Vance outet sich

Die graue Eminenz

Aufstieg aus der Armut

Der Sinneswandel

Das Weltbild des J. D. Vance

Der Herr der Ringe

Der neue starke Mann?

11 Ein politischer Masterplan

Hat Vance recht?

Weise Worte aus Kiew

Europa am Scheideweg

Sicherheit durch Stärke

Neue Impulse für Wirtschafts- und Außenpolitik

Geregelte Zuwanderung ist unverzichtbar

Bildung als nationale Aufgabe

Medien als Hüter der Meinungsfreiheit

Eine neue Haltung

Epilog Deadline für die Demokratie

Danksagung

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Prolog Stunde der Wahrheit

»Ich glaube immer noch nicht, dass es das ganze Land ist«, sagt Susan. Dann versagt ihre Stimme, sie schluchzt, versucht weiterzureden. »Wenn ich dran denke, wie schnell es gegangen ist. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich sein würde.« Wieder muss sie sich fassen, fährt mit zitternder Stimme fort. »Ich habe an unsere Institutionen geglaubt. Ich habe allen gesagt, dass unsere Institutionen stark sind und nicht so schnell zusammenbrechen können.« Verzweiflung liegt in ihren Worten und Angst. Sie hatte uns gebeten, ihre Identität um jeden Preis zu schützen. Deshalb findet das Gespräch an einem neutralen Ort statt, Susan – das ist natürlich nicht ihr richtiger Name – sitzt mit dem Rücken zur Kamera, hat die Kapuze ihrer Jacke über den Kopf gezogen, ihre Stimme haben wir verfremdet. Noch nie mussten wir so etwas tun bei unserer Berichterstattung aus den USA, nie hätten auch wir gedacht, dass es so weit kommen würde.

Gerade mal zwei Wochen ist Donald Trump im Amt, da sind Hunderttausende von Regierungsmitarbeitern eingeschüchtert und voller Angst. Sie tauschen sich untereinander nur noch per Signal aus, einer App, in der Chats und Gespräche verschlüsselt werden, wie uns Susan erzählt. Sie arbeitet bei USAID, der Regierungsbehörde für internationale Entwicklung. Donald Trump hat gerade alle Gelder für Projekte rund um den Erdball eingefroren, alle Mitarbeitenden suspendiert. Unsere Gesprächspartnerin erzählt von der Mail, die sie und alle anderen bekommen haben. »Uns wurde mitgeteilt, dass wir unsere Arbeit nicht mehr machen können, weil die Auslandshilfe nicht mehr mit der Agenda des derzeitigen Präsidenten übereinstimmt und unsere Programme dieser Agenda nicht dienen. Deshalb seien alle Stellen hier in Washington und draußen in der Welt nicht mehr notwendig.« Sie hätten keinen Zugriff mehr auf ihre Computer, auf ihre E-Mails und Akten. »Wir dürfen nicht in die Büros, und die meisten Leute rechnen damit, in den kommenden Wochen entlassen zu werden.« Ich will ein wenig ausführlicher aus dem Interview zitieren, weil es zeigt, was hier im Gange ist. Susan macht sich Sorgen, vor allem um die Menschen, die für USAID weltweit im Einsatz waren. »Es ist nicht leicht, wenn ich an all die Leute denke, die mit mir zusammengearbeitet haben, Kollegen aus Lateinamerika, Afrika und Asien, die darauf angewiesen waren und jetzt keinen Lebensunterhalt mehr haben. Am meisten hat mich der Schock in ihren Gesichtern getroffen, in ihren Augen, als sie erfuhren, dass ihr amerikanischer Vertrag nicht mehr gilt. Das ist wirklich das Schlimmste, besonders weil die Menschen in den Ländern, in denen wir arbeiten, Amerika wirklich als Ideal der Demokratie, der Integrität und des Vertrauens ansehen. Es dauert lange, dieses Vertrauen aufzubauen, und man kann es nicht so einfach wiederherstellen, wenn es einmal weg ist.«

Da geht gerade etwas kaputt in Amerika, weil das Land einen Systemsprenger zum Präsidenten gewählt hat, der die Demokratie umbauen, vielleicht gar abschaffen will, gemeinsam mit einem zweiten Systemsprenger, den niemand gewählt hat. Elon Musk, ausgerechnet der reichste Mann der Welt, führt im Auftrag Donald Trumps den Feldzug gegen die Ärmsten, die ihre Hoffnungen auf Amerika gesetzt hatten. 70 Milliarden Dollar an Auslandshilfen einfach gestrichen, ein Gesetzesbruch, wie ich später zeigen werde. Aber Musk führt auch eine Art Krieg gegen die Bediensteten im Regierungsapparat, er schüchtert sie ein und verbreitet Angst. »Jeder einzelne Tag ist schwieriger als der letzte, weil ständig neue Informationen kommen, übers Wochenende, in den Abendstunden«, erzählt Susan, »es wird von uns erwartet, dass wir sie verdauen und dann so tun, als ob wir wüssten, was passiert, obwohl niemand sie versteht. Wir sollen sie auch gar nicht verstehen. Wir sollen uns nur fügen, Angst haben und uns zurückziehen.« Zuerst hätten einige überlegt, ob und wie sie sich wehren könnten, aber wer es versuchte, wurde direkt ins Visier genommen, so Susan: »Je stärker jemand versucht, sich innerhalb der Behörde zu wehren, desto schärfer wird der Angriff. Die Botschaft ist: Kämpfe nicht, leiste keinen Widerstand, sonst wird es für dich noch schlimmer. Es fühlt sich wie eine Schlacht an, wie Unterdrückung.« Susan und ihre Kolleginnen und Kollegen fürchten, dass sich Trump und Musk an ihnen rächen könnten, wenn sie sich öffentlich äußern: »Vergeltung – sie ermutigen Anhänger der Regierung offen, Andersdenkende zu benennen. Sie haben damit begonnen, Namen in den Nachrichten zu veröffentlichen. Da entsteht ein Gefühl der Angst. Die Leute haben Angst, nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihre Familien, um ihre Zukunft. Es geht nicht um das, was jetzt, sondern um das, was später passieren könnte.«

Willkommen im Amerika von Donald Trump. Beginnen wir damit, was die Vereinigten Staaten nicht sind – eine Diktatur. Auch wenn manche jetzt schon das Gegenteil behaupten, gibt es doch eine Reihe von Anhaltspunkten, dass wir noch ein ganzes Stück vom Worst-Case-Szenario entfernt sind. Der Präsident wurde gewählt. Trumps Partei hält die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Einige seiner Amtsvorgänger – neben George W. Bush auch Barack Obama und Joe Biden – verhängten ebenfalls gern Dekrete, über die man politisch und rechtlich trefflich streiten konnte. Die Gerichte geben sich Mühe, die Exekutivbefehle auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen und den Präsidenten zu bremsen, wo es juristisch notwendig erscheint. Noch sind Wahlen in den USA nicht bedeutungslos. Noch werden politisch Andersdenkende nicht willkürlich verhaftet und ins Gefängnis geworfen, wie das in Russland, China oder im Iran jederzeit geschehen kann.

Trotz allem können wir jetzt dennoch schon sagen, was Amerika unter Donald Trump definitiv nicht mehr ist – eine Demokratie, deren Grundprinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung vom amtierenden Präsidenten respektiert und eingehalten werden. Dabei hat er am 20. Januar 2025 folgenden Eid abgelegt: »Ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten treu ausführen und dabei – so gut ich es vermag – die Verfassung der Vereinigten Staaten bewahren, beschützen und verteidigen werde.« Wenn Donald Trump das wirklich täte, hätte er Susan und rund zwei Millionen andere Staatsbedienstete nicht einschüchtern und in Angst um ihre Familien versetzen lassen. Dann hätte er nicht jene Exekutivbefehle mit seinem geliebten schwarzen Filzstift unterzeichnet, die in Teilen eindeutig rechtswidrig sind, weil eine Vielzahl der Bestimmungen die verfassungsmäßige Macht des Kongresses untergraben und die Gewaltenteilung der amerikanischen Demokratie zerstören. Und dann gäbe es auch keine Zweifel daran, dass sich Amerikas Präsident am Ende der rechtlichen Klärung dem Urteil des Obersten Gerichtshofes beugen würde, auch wenn es nicht in seinem Sinne ausfällt. Wenn Donald Trump sich weigert, dann könnte man ihn tatsächlich als Diktator bezeichnen. Ich kann aber sehr gut verstehen, warum einige Verfassungsrechtler und Historiker doch jetzt schon von einem Coup, einem Staatsstreich oder Umsturz reden. Schließlich erinnern wir uns alle nur zu gut, dass es genau dazu im Jahr 2021 beinahe gekommen wäre, als ein Umsturzversuch, befeuert durch den Präsidenten, in der Herzkammer der amerikanischen Demokratie, dem Parlament, am Ende doch scheiterte. Wir stecken jetzt zweifellos mitten im zweiten Umsturzversuch, der größte Aussicht auf Erfolg hat, wenn man die Ereignisse der ersten Monate 2025 betrachtet.

Für den aktuellen Status quo des amerikanischen Regierungssystems haben Politikwissenschaftler und Historiker einige passende Bezeichnungen zur Auswahl. »Competitive Authoritarianism«[1], also in etwa »rivalisierender Autoritarismus«. Das mag sich seltsam anhören, doch gemeint ist ein System, in dem Parteien zwar weiter zu Wahlen antreten, die Amtsinhaber aber alle Register ihrer exekutiven Macht ziehen, um die Chancen der Opposition auf Machtgewinn zu mindern oder gar zu zerstören. Dabei greifen sie Grundprinzipien der Demokratie an, die da wären: die Auswahl der Exekutive (Präsident) und Legislative (Parlament) durch offene, freie und faire Wahlen; die Beteiligung aller Erwachsenen als Wähler; der Schutz von Grundrechten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit einschließlich der offenen Kritik an der Regierung ohne Angst vor Vergeltung; die Ausübung der Macht durch die gewählten Autoritäten ohne Kontrolle durch militärische oder religiöse Anführer. Und schließlich die Gewaltenteilung einschließlich der Kontrolle durch die dritte Macht im Staat – die Judikative (Gerichte). Auch wenn die Wahlen im »rivalisierenden Autoritarismus« regelmäßig und weitgehend frei von Betrug stattfinden, missbrauchen die Machthaber die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, um die Opposition und ihre Anhänger einzuschüchtern, die Mechanismen und Regeln der Wahlen zu ihren Gunsten zu verändern und die Medienlandschaft zuungunsten der politischen Gegner umzugestalten. Andersdenkende, Regierungskritiker und Journalisten werden ausgespäht, ebenfalls eingeschüchtert und mit Repressalien bedroht. Manche bezeichnen ein System mit diesen Merkmalen auch als »gefälschte Demokratie« oder »illiberale Demokratie« – wie es der ungarische Premierminister Victor Orbán selbst nennt. Orbán behauptet, mit seinen autoritären Methoden immer im besten Interesse seines Landes zu handeln und damit den wahren Willen des ungarischen Volkes zu erfüllen. Orbán bestreitet vehement die unleugbare Tatsache, dass er damit Grundprinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Pressefreiheit in Ungarn untergräbt. Das wichtigste Werkzeug im Leitfaden des autoritären Anführers nennt man »Executive Aggrandizement«,[2] also die exekutive Vergrößerung. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Politiker seine Macht über die von der Legislative und der Judikative wahrgenommenen Kontrollfunktionen (checks and balances) hinaus ausdehnt und die Unabhängigkeit des öffentlichen Dienstes einschränkt. Selbst ein rechtmäßig gewählter Politiker kann so die Demokratie untergraben. Und genau das tut Donald Trump gerade. In den ersten Monaten hat uns eine Flut von Maßnahmen überwältigt, und das ist volle Absicht, denn dieses »flooding the zone« dient allein dem Ziel, den Blick auf das große Ganze zu verstellen – nämlich den Generalangriff auf die amerikanische Demokratie, der an scheinbar zahllosen Fronten geführt wird. Hier ein kleiner Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Mit einer Säuberungswelle ungekannten Ausmaßes werden alle Kritiker aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Hunderttausende von Staatsbediensteten werden eingeschüchtert, gemobbt oder gefeuert. Loyalisten mit zweifelhaftem Hintergrund – Verschwörungsfans, Diktatorenfreunde, Rassisten, Sexisten, Alkoholiker – bekommen hohe Regierungsämter. Der Regierungsapparat wird mit Erfüllungsgehilfen durchsetzt. Alle sind aufgefordert, Abweichler und Kritiker zu denunzieren. Die Trumpisten übernehmen Institutionen, die dem Kongress gegenüber verantwortlich sind, wie die Steuerbehörde IRS, die Medienaufsicht FCC und die Wahlaufsicht FEC. Ganze Behörden werden abgeschafft, obwohl nur der Kongress das Recht dazu hätte. Billionen von Dollar, die das Parlament für konkrete Projekte genehmigt hat, sind rechtswidrig beschlagnahmt. Ein nicht gewählter Milliardär bekommt unkontrollierten Zugang zu den Zahlungssystemen, den Personalakten und den vertraulichen Geschäftsdokumenten der amerikanischen Regierung sowie den Steuerdaten aller Bürger. Ein Dutzend der unabhängigen Aufseher der Behörden sind gefeuert. Wichtige Bürgerrechte und der Schutz von Minderheiten werden geschliffen. Das Recht auf Asyl gibt es de facto nicht mehr. Die Aufständischen vom Sturm auf das Kapitol, darunter Gewalttäter und Anführer von rechtsextremistischen Milizen, sind begnadigt. Der Präsident hält seine schützende Hand über die Feinde der Demokratie. FBI-Beamte und Staatsanwälte, die an den Ermittlungen beteiligt waren, sind gefeuert. Laufende Strafverfahren gegen Trump-Freunde werden eingestellt, neue Verfahren gegen politische Gegner eingeleitet, die ihre Familien erschüttern, ihren Ruf zerstören und ihren finanziellen Ruin bedeuten könnten. Die Trump-Administration droht Medien und leitet Ermittlungsverfahren ein. Nicht genehme Journalisten werden von der Berichterstattung ausgeschlossen. Abweichler und Kritiker innerhalb der republikanischen Partei werden von Donald Trump und seinen Helfern zur Linientreue genötigt und erpresst. Willfährige Unternehmen werden bei der Deregulierung bevorteilt, kritische Firmen abgestraft. Konzernchefs beugen die Knie aus Angst vor negativen Konsequenzen. Überall im Land bringt sich die republikanische Partei in Stellung, um künftige Wahlergebnisse zu ihren Gunsten zu manipulieren. In allen Bereichen geht es um Nötigung, Erpressung und Einschüchterung, um ein Ziel zu erreichen: Unterwerfung. Das gleiche Prinzip wendet die Trump-Administration auch in der Außenpolitik an. Sie droht mit Handelskriegen, wirtschaftlichem und militärischem Zwang gegen andere Länder. Sie missachtet Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen, wie die territoriale Integrität und Souveränität eines jeden Landes, und kokettiert mit einer völkerrechtswidrigen Zwangsumsiedlung von zwei Millionen Palästinensern. Trump behauptet, die Europäische Union gebe es nur, um die »Vereinigten Staaten zu bescheißen«. Die Ukraine habe den Krieg selbst begonnen. Mit dem Eklat beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus positionierte sich das Amerika von Donald Trump und J. D. Vance als systemischer Gegner der regelbasierten und wertegeleiteten Weltordnung.

Glaubt man den Umfragen der ersten Wochen, hat eine Mehrheit der Amerikaner mit vielen der aufgezählten Entwicklungen und Maßnahmen kein Problem – kein Wunder, denn schon seit Jahren zeichnete sich in den USA eine alarmierende Hinwendung zum Autoritarismus ab. Nach einer repräsentativen Befragung des Public Religion Research Institutes PRRI und der Denkfabrik Brookings Institution vom August 2023 glauben 55 Prozent der Amerikaner, dass sich die amerikanische Kultur und der American Way of Life seit den 50er-Jahren zum Schlechteren entwickelt haben;[3] nach Parteien aufgeschlüsselt, sind Republikaner mit 73 Prozent deutlich skeptischer als die Demokraten mit 34 Prozent. 52 Prozent sind überzeugt, dass die besten Tage Amerikas vorbei sind (Republikaner 67 Prozent, Demokraten 35 Prozent). Besonders besorgniserregend sind die Zahlen zur daraus resultierenden Gewaltbereitschaft: 23 Prozent der Amerikaner sind der Meinung, dass »die Dinge so weit vom Weg abgekommen sind, dass echte amerikanische Patrioten vielleicht zu Gewalt greifen müssen, um unser Land zu retten«. 33 Prozent der Republikaner teilen diese Haltung, 13 Prozent der Demokraten.

Das Ipsos-Institut hat im November/Dezember 2023 in einer ebenfalls repräsentativen Untersuchung zum globalen Populismus festgestellt, dass 65 Prozent der Amerikaner die US-Gesellschaft für zerrüttet halten.[4] 66 Prozent glauben, dass die Wirtschaft zugunsten der Reichen und Mächtigen manipuliert ist. Ebenfalls zwei Drittel der Befragten sehnen sich nach einem starken Anführer, der das Land den Eliten entreißt. 40 Prozent wollen eine Führungspersönlichkeit, die bereit ist, die Regeln zu brechen; nur 27 Prozent der Befragten lehnen das ab. In Deutschland sieht es ähnlich aus. Nach der Ipsos-Studie sind 67 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger überzeugt, dass die deutsche Gesellschaft zerrüttet ist, 63 Prozent glauben, es gehe bergab. Eine deutliche Mehrheit wirft der Politik vor, sich nicht um die Belange der Menschen zu kümmern (59 Prozent), und kritisiert, die Wirtschaft agiere nur für die Reichen und Mächtigen (62 Prozent). Dass »nur« 38 Prozent der Bundesbürger nach einem starken Anführer rufen, »nur« 27 Prozent nach einem, der auch die Regeln brechen würde, mag in der historischen Erfahrung Deutschlands mit dem Autoritarismus begründet sein, die es in den USA so nicht gab. Aber auch in Deutschland sehen wir eine grundsätzliche Sympathie für den Autoritarismus, die bei künftigen Wahlen volle Wirkung entfalten könnte, wenn die im Februar gewählte Regierungskoalition keine überzeugende Wirtschafts-, Sicherheits- und Gesellschaftspolitik liefert. Da ist sie also, die Deadline für unsere liberale Demokratie. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist ihr Verfall bereits in vollem Gange, befeuert von einem, der offenbar auch den Autoritarismus für die bessere und erfolgreichere Herrschaftsform hält.

»Demokratie ist, wenn die Mehrheit die Minderheit zu Tode knüppeln will, das ist Demokratie«, sagte Kristina Karamo. Solch ein Satz würde uns kaum aufschrecken, wenn wir ihn am Rande einer Kundgebung von Donald Trump aus dem Mund eines seiner Anhänger gehört hätten. Aber Karamo war damals bei unserem Gespräch im Jahr 2022 die republikanische Kandidatin für das Amt der Innenministerin in Michigan. Beinahe wäre sie dann auch zur obersten Wahlaufseherin in ihrem Bundesstaat gewählt worden. Ihre Worte waren ein Alarmzeichen für eine historisch begründete Demokratieverachtung, befeuert von allen Vertretern des Trumpismus. Sie machten sich den Umstand zunutze, dass in der amerikanischen Verfassung Worte wie »Demokratie« oder »demokratisch« nicht vorkommen. Tatsächlich stritten sich die Gründungsväter beim Entwurf des Dokuments darum, ob man als Kontrast zur Monarchie des Kolonialreichs England eine direkte Demokratie einführen sollte. Am Ende fanden sie einen weisen Kompromiss. Die Demokratie sollte durch verfassungsmäßige Menschen- und Bürgerrechte, Gesetze und Regeln eingegrenzt werden, sodass die individuellen Freiheiten der Bürger garantiert waren. Politikwissenschaftler nennen das eine konstitutionelle oder repräsentative Demokratie mit unverzichtbaren Prinzipien: Rechtsstaatlichkeit, Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit, Religionsfreiheit und Schutz der Minderheiten. In den USA sagt man: »If it walks like a duck and quacks like a duck, it is a duck« – »wenn es watschelt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es eine Ente«. Also war Amerika unzweifelhaft eine Demokratie, auch wenn Karamo das entschieden bestritt: »Wir sind eine konstitutionelle Republik. Eine Demokratie ist die Herrschaft des Mobs.« Aus dieser Haltung heraus sind Donald Trump und seine willfährigen Helfer dabei, die amerikanische Demokratie zu demontieren. Das Ziel ist nicht eine konstitutionelle Republik, sondern ein autoritäres System.

Ich will in diesem Buch aufzeigen, wie genau Trump die Demokratie in den USA gefährdet. Zunächst gehe ich der Frage nach, wie es dem neuen, alten Präsidenten gelungen ist, grünes Licht für seine Revolution zu bekommen, und warum seine demokratische Widersacherin die Wahl – zwar nicht in einem Erdrutschsieg für Trump, aber dennoch deutlich – verloren hat. Im zweiten Kapitel geht es um die Methoden, mit denen Donald Trump nach seinem Amtsantritt versucht, seine präsidentielle Macht massiv auszudehnen. Dabei helfen sollen ihm willfährige Regierungsmitglieder, die sich als Vollstrecker sehen und aufführen, wie ich im Kapitel 3 zeigen werde. Im vierten Kapitel werfen wir einen Blick auf seine Wirtschafts- und Finanzpolitik vom gewünschten Ausbau der Öl- und Gas-Förderung über die steuerlichen Erleichterungen für die großen Unternehmen bis zu einer weitgehenden Deregulierung. Diese Vorhaben sind mit erheblichen Risiken verbunden, die durch Trumps Vorliebe für Strafzölle noch verschärft werden. Letztere könnten auch der deutschen Wirtschaft einen Schaden von bis zu 180 Milliarden Euro in der vierjährigen Amtszeit Trumps zufügen.[5] Im Kapitel 5 geht es vor allem um Elon Musk und andere Reiche, die sich den amerikanischen Staat ein Stück weit zur Beute machen. Im Kapitel 6 schauen wir auf die Zuwanderungspolitik der neuen Trump-Administration, genauer: die bereits laufende Massenabschiebung von Migranten, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in den Vereinigten Staaten leben. Ganz so einfach, wie der Präsident sich das vorstellt, ist es aber nicht. Im siebten und achten Kapitel geht es um die weltpolitischen Ambitionen der Vereinigten Staaten, die das Ansehen Amerikas schwer beschädigen könnten. Was bedeuten Trumps Ideen für die NATO, die multilateralen Gipfelformate und die regelbasierte Ordnung dieser Welt? Man bekommt dabei den Eindruck, dass die neue US-Regierung all das abschaffen will, was Amerika nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs selbst federführend erschaffen hat, um weitere Katastrophen zu verhindern: Regeln, Institutionen, Bündnisse. Nichts scheint Trump heilig. Deshalb erkunde ich im neunten Kapitel die moralischen Implikationen einer Politik, die fatal an ethische und rechtliche Überzeugungen aus der düstersten Zeit der europäischen und deutschen Geschichte erinnert. Als wäre das nicht schon bedrückend genug, ist das Kapitel 10 der vielleicht besorgniserregendste Teil dieses Buches. Es beschäftigt sich mit der merkwürdigen Gedankenwelt um den amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance, der ja – wie man so sagt – nur einen Herzschlag vom mächtigsten Amt dieser Welt entfernt ist. Welche Einflüsse wirken auf Vance, und womit müssen wir rechnen, falls er den Trumpismus nach Trump weiterführt? Im elften Kapitel geht es um die möglichen Antworten, die wir in Europa und Deutschland auf die Herausforderungen aus Washington finden müssen, eine Art Masterplan mit Ansätzen für eine bessere Politik, die unsere Demokratie wieder attraktiver machen kann.

Dieses Buch basiert auf umfangreichen Recherchen und intensiven Gesprächen mit Menschen, die ich bei meinen Reisen in den USA getroffen habe. Natürlich habe ich auch mit führenden Politikern, einflussreichen Wirtschaftsmanagern und hochrangigen Militärs geredet, meist am Rand von Gipfeltreffen, Sicherheitstagungen und politischen Großereignissen. Viele Namen meiner Quellen müssen leider ungenannt bleiben, weil sie um den Schutz ihrer Identität gebeten haben, auch angesichts der Spannungen im transatlantischen Verhältnis.

Natürlich stammt das meiste in diesem Buch aus offenen Quellen, die jedermann zugänglich sind, zum Beispiel aus deutschen und internationalen Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und wissenschaftlichen Publikationen. Einen Großteil der Informationen habe ich mithilfe der oben genannten Quellen verifizieren können. An manchen Stellen bleibt ein Restrisiko: Informationen, die zwar zu den übrigen Rechercheergebnissen passen, aber nicht unabhängig bestätigt werden konnten. Das betrifft insbesondere Informationen aus nachrichtendienstlichen Kreisen, die wiederum auf Quellen zurückgreifen, die entweder nicht namentlich genannt wurden oder deren Zuverlässigkeit sich nicht unabhängig bestätigen ließ. Natürlich sind manche Angaben, auf die ich mich stütze, auch interessengesteuert. Gerade bei behördlichen Quellen kann es vorkommen, dass das eigene Wirken in einem möglichst günstigen Licht erscheinen soll, während das der anderen kritisiert wird. Ich habe bei meinen Gesprächen auch Angst gespürt, Angst um das transatlantische Bündnis, Angst um unsere westliche Wertegemeinschaft und Angst davor, dass wir in Deutschland nicht die Kurve kriegen vor der Deadline für unsere Demokratie.

Auch für uns tickt die Uhr angesichts der populistischen Strömungen auf unserem Kontinent. Der Druck, den Donald Trump auf Europa und Deutschland erzeugt, könnte deshalb eine positive Wirkung entfalten. Er zwingt uns zu einem klaren Bekenntnis: Wollen wir das erfolgreiche Experiment der liberalen Demokratie und einer sozialen Marktwirtschaft, basierend auf Werten und Idealen, in Europa fortsetzen? Dann müssen wir für die regelbasierte Weltordnung und für die Grundprinzipien der Demokratie entschlossen und geschlossen eintreten, im Zweifel auch ohne oder gar gegen ein autoritäres Amerika unter Donald Trump.

1Grünes Licht für die Revolution

Kling – Aaron hat getroffen. Mit Augenmaß und Schwung wirft er auch sein zweites Hufeisen über knapp 15 Meter. Kling – wieder getroffen, diesmal umarmt das Eisen sogar den Stab, der im Boden steckt. Aaron ist 26 Jahre alt, einer von rund 500 Einwohnern im winzigen Ort Searchlight, eine knappe Autostunde südlich von Las Vegas. Wie jeden Samstag treffen sich rund zwanzig Frauen und Männer gleich neben dem Dorfpark auf einem staubigen Platz, auch ein paar Jugendliche sind dabei, und treten in Zweierteams gegeneinander an. Es gibt was zu trinken, einige haben sich beim einzigen Fast-Food-Laden im Ort Fritten und Chicken Nuggets geholt.

Wir sind in Searchlight, weil Nevada einer der sieben wichtigen Swing-States bei dieser Präsidentschaftswahl ist, also ein Bundesstaat, in dem die Wähler mal einem Demokraten, mal einem Republikaner den Vorzug geben. Hier gibt es eigentlich schon lange keine Zweifel mehr, dass Donald Trump der Richtige ist, um das Land voranzubringen und zu einen. Aaron arbeitet im benachbarten Kalifornien in einer Mine, in der seltene Erden abgebaut werden, wichtige Rohstoffe für die Herstellung von Batterien und Mikrochips. Auch Searchlight hat immer noch eine Mine, ein letztes Überbleibsel vom Goldrausch des vorletzten Jahrhunderts, der Förderturm von 1897 ist das Wahrzeichen der Stadt. 95 Prozent der Einwohner sind Weiße, das Durchschnittseinkommen liegt bei 26 000 Dollar, wohlgemerkt pro Jahr. An den Straßen stehen vor allem alte Holzhäuser, die dringend renoviert werden müssten, und zahlreiche Wohncontainer, die günstigste Art, in Amerika ein eigenes Haus zu besitzen. Aber selbst das ist für viele unerschwinglich geworden durch die Inflation, über die sie auch hier klagen. »An der Tankstelle kostet das Benzin jetzt 4,70 Dollar pro Gallone« sagt Aaron, »ich kann mich noch erinnern, dass es mal 1,80 Dollar gekostet hat. Und Diesel ist sogar teurer als Benzin.« Der junge Mann hat zwar einen gut bezahlten Job, fürchtet aber, dass er sich die Zukunft nicht leisten kann – Heiraten, Kinder haben, ein Haus kaufen. Und wer Angst hat, dass etwas schiefläuft im Land, der hat null Verständnis dafür, dass Präsident Biden der Ukraine Milliarden von Dollar für einen Krieg im fernen Europa bereitstellt. »Wir können nicht immer weiter Geld ausgeben und der Weltpolizist sein«, meint Aaron, »das müssen wir ein Stück zurückschrauben und uns um die eigenen Probleme kümmern, bevor wir wieder allen anderen helfen können.«

Auch Kayla McInness, die als Bürokauffrau bei einem Stromversorger nahe Las Vegas arbeitet, ärgert sich über die hohen Preise bei Benzin und Lebensmitteln: »Ich verdiene zwar gut, aber habe das Gefühl, dass es immer schwieriger wird.« Ich will wissen, ob sich die junge Frau mit den hellblonden Haaren und dem durchgehend strahlenden Lächeln manches jetzt nicht mehr leisten kann, was früher kein Problem für sie war. »Nicht unbedingt«, meint Kayla, »aber es ist mehr Stress, an alles zu denken und die Ausgaben durchzuplanen.« Neben der 26-jährigen sitzt der Rentner Murph McBride, mit dem sie gerade beim Hufeisenwerfen gewonnen hat. Für den Mann mit den grauen Haaren unter der Baseballmütze, dem weißen Stoppelbart und einer ziemlich coolen Sonnenbrille ist das wichtigste Thema die offene Grenze, über die illegale Zuwanderer ins Land kommen. Auf meine Nachfrage, inwieweit die Zuwanderer denn in Searchlight Probleme machen, fallen ihm keine Nachteile ein: »Bisher hatten wir Glück, nicht wahr, Kayla? Hier hatten wir keinen Zustrom von Obdachlosen und Migranten, aber wir wissen, dass sie in die Städte ziehen, nicht hierher.« Ganz offensichtlich haben Aaron, Kayla und Murph Angst vor etwas, was erst noch passieren könnte, auch wenn es noch gar nicht geschehen ist und auch wenn es einen selbst nicht unmittelbar betrifft. Aber alle drei glauben, dass es früher viel besser war als heute. »Ich bin 70 Jahre alt, also schon ein Weilchen da«, meint Murph, »und ich kenne noch das gute Amerika. In diesem Amerika war man noch stolz auf seine Nation. Jetzt denkt das bestenfalls nur noch die Hälfte der Bevölkerung, so gespalten sind wir. Ich verstehe das nicht.« Gleichzeitig glaubt er, genau zu wissen, wer an der Misere Schuld hat: die Demokraten, die dem ganzen Land ihren Willen aufzwingen wollten. »Wir sind in dem Glauben aufgewachsen, dass man die kommunistische Aggression stoppen muss. Und jetzt haben wir sie in unserem eigenen Land. Das ist erschreckend.« Hält er die Demokraten tatsächlich für Kommunisten, frage ich. »Absolut, die große Mehrheit von ihnen.« Aber warum? »Wegen der Sachen, für die sie werben. Und wegen der Art, wie sie und die Medien sich die Macht teilen, wie sie unter einer Decke stecken. Wir haben keine echte Chance. Ihre Leute glauben all die Lügen. Und natürlich sagen sie von uns Republikanern, dass wir lügen.« Murph setzt mit einem Achselzucken und leiser Stimme noch hinzu: »Ich weiß nicht, wie wir das lösen können.«

Der Roadtrip

Es ist eine Ratlosigkeit, die uns im September 2024 überall im Land begegnet. Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl sind mein Team und ich mit zwei Wohnmobilen über 9000 Kilometer durch 18 Bundesstaaten gefahren, um die Stimmung in den USA zu erkunden. Dabei haben wir bewusst die großen Interstate-Autobahnen gemieden und stattdessen kleinere Straßen genommen, um dort spannende Geschichten zu finden. Wir wollten mit den Amerikanern reden, verstehen, was sie bewegt, warum dieses Land so gespalten ist wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. Wir hatten keine Interviews vereinbart, keine Termine gemacht, nur grob eine Route überlegt, in der Hoffnung, dass uns die großen Themen begegnen und Menschen, die offen mit uns reden wollen. Der pure Zufall hat Regie geführt bei unserer Reise, aus der eine Filmdokumentation für das ZDF entstanden ist.[6] Im Nachhinein betrachtet, haben wir bei unserem Roadtrip die Gründe für Donald Trumps späteren Wahlsieg gewissermaßen auf der Straße gefunden. Ich will die wichtigsten in diesem Kapitel einmal aufzeigen und analysieren, gleichzeitig aber auch mit dem Märchen aufräumen, Donald Trump habe am 5. November 2024 einen Erdrutschsieg errungen, wie viele Medien behauptet haben.

In Searchlight, Nevada, der ersten Station auf unserer Rundreise, wurden uns einige wichtige Faktoren für die Wahl schon sehr klar, allen voran, dass potenzielle Trump-Wähler von Angst und einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber einer Wirklichkeit getrieben wurden, die sich immer weiter zu ihren Ungunsten verändern würde. Davon waren sie jedenfalls überzeugt. Auch deshalb, weil sie Politiker immer mehr als Teil des Problems wahrnahmen: Politiker, die offensichtlich unfähig sind, gesellschaftliche Grundbedürfnisse zu befriedigen – wie die Chance auf ein wirtschaftliches Fortkommen, also auf die Verwirklichung des amerikanischen Traums; wie das Recht, sich im eigenen Land sicher zu fühlen, also keine ungeregelte Massenzuwanderung über offene Landesgrenzen zu erleben; wie die Gewissheit, dass der Staat sich zunächst einmal um die Menschen im eigenen Land kümmert, statt Milliardensummen für eine moralische Außenpolitik in den Konflikten anderer Länder und Weltregionen auszugeben; und wie die Freiheit, sich nicht von einer Regierung vorschreiben zu lassen, wie man sich zu verhalten, wie man zu reden, zu denken und zu leben hat, um im gesellschaftlichen Konsens Wohlgefallen zu finden, statt in einer radikalen Ecke isoliert zu werden. Das Gefühl, als Extremist geschmäht zu werden, fanden wir bei unserer Reise auch in Gegenden, in denen es eigentlich fast gar keine Trump-Gegner gibt.

Wir kommen durch Bouse, ein Straßendorf im westlichen Arizona, und fragen an der Tankstelle, wer uns etwas über den Ort und die Menschen hier erzählen kann. »George«, lautet die Antwort, »den findet ihr da vorn im Saloon.« An der Eingangstür zu der Kneipe im Wildweststil fallen uns die – na, sagen wir mal, nostalgischen – Details auf. Der Türgriff ist ein Gewehrkolben, im Fenster hängt ein Schild mit Trumps Kampfruf »Make America Great Again«, drinnen wimmelt es von amerikanischen Flaggen, nostalgischen Fotos, auf dem Regal steht Chili-Soße in einem Gefäß, das wie eine Handgranate aussieht, und hinter dem Tresen hängt ein Poster mit einer nackten Frau in lasziver Haltung. Wir finden das seltsam, aber es scheint hier niemanden zu stören. Es ist eine Gegend, in der niemand ein Blatt vor den Mund nimmt, und wir werden nicht enttäuscht von George Nault, Harley Kruidhof und Tom Flynn. Alle drei sind im Ruhestand und reichlich unzufrieden mit der Politik in Washington. Tom erzählt uns vom Streit in seiner Familie: »Ich habe deswegen einen Bruder verloren. Er redet nicht mehr mit mir wegen meiner Überzeugungen. Genauso wie viele andere Leute, die ich seit über 40 Jahren kenne. Weil man eine andere politische Überzeugung hat, wird man plötzlich ausgeschlossen.« Da ist dieses Gefühl von Isolation. Dabei sind in Bouse, so erzählt Harley, fast alle Einwohner Republikaner und Trump-Fans: »Es gibt hier nur zwei, drei Demokraten, die ab und zu aus ihrem Schneckenhaus kommen.«

Am meisten ärgern auch sie sich über die Inflation. »Ich kann von dem, was ich derzeit bekomme, nicht leben«, meint Tom. »Vor vier Jahren ging es mir noch gut. Heute verkaufe ich meine Sachen, um zu leben.« Ich frage, ob sie den Demokraten die Schuld für die Inflation geben. »Klar«, sagt Harley, »als Trump die Welt regierte, war das sicher nicht so.« Als ich dann wissen will, ob die Anhänger des republikanischen Kandidaten zu Gewalt greifen werden, wenn er die Wahl verliert, antwortet George wie aus der Pistole geschossen: »Wir sollten das tun. Unbedingt sogar. Wir haben vor langer Zeit mit einem Krieg angefangen, und das ist der Weg, den man gehen muss. Diese Leute, die im Amt sind, denken, dass wir für sie arbeiten.« Da wirft Tom ein: »Ich glaube nicht, dass sie zu Waffen greifen, dass es so schlimm wird.« George kontert ironisch, sie könnten nicht kämpfen, weil sie kein Geld hätten. Tom lacht: »Genau, ja, ja. Sie müssen sich das Benzin leisten können, um dorthin zu kommen, zur Revolution.« Politiker, so sagt Tom noch, nehmen keine Rücksicht auf das, was das amerikanische Volk wirklich will. Aber hier in Bouse meinen sie vor allem Politiker einer Partei. Auf der Gästetoilette klebt ein Foto von Joe Biden im Urinal, »piss on Biden« steht da.

Viele Anhänger von Donald Trump redeten in diesem Wahljahr von Revolution und Gewalt gegen die Amtsinhaber, »die denken, dass wir für sie arbeiten«, wie George es formuliert. Sie sahen sich gewissermaßen als Sklaven eines Systems, mindestens aber als unterdrückte Minderheit. Ihre Rhetorik bedeutete nicht automatisch, dass jede oder jeder von ihnen wirklich in einen Bürgerkrieg ziehen würde, aber ihre Worte zeigten eine verbissene Entschlossenheit, die vor allem eines bewirkte: eine massive Mobilisierung von Wählern für ihren vermeintlichen Revolutionsführer.

Tatsächlich bekam Donald Trump bei dieser Wahl 77 Millionen Stimmen, das waren rund drei Millionen mehr als bei seiner Niederlage vier Jahre zuvor und sogar 14 Millionen mehr als bei Trumps überraschendem Wahlsieg im Jahr 2016. Kein Wunder, dass der alte und neue Präsident in seiner Siegesrede in der Nacht zum 6. November 2024 in Superlativen schwelgte:[7] »Ich glaube, dies ist die großartigste politische Bewegung aller Zeiten. Es gab noch nie etwas Vergleichbares in diesem Land, und das ist jetzt wichtiger als je zuvor, weil wir nun unserem Land helfen können zu heilen. Wir werden unserem Land helfen, wieder gesund zu werden. Unser Land braucht Hilfe, es braucht dringend Hilfe. Wir werden unsere Grenzen reparieren. Wir werden alles an unserem Land reparieren.« Trump sah sich berufen, all seine Wahlkampfversprechen Wort für Wort umzusetzen, die alte Ordnung des Landes also auf den Kopf zu stellen. »Amerika«, so sagte er, »hat uns ein nie da gewesenes und mächtiges Mandat dafür erteilt.« Der frisch gewählte Präsident feierte offensichtlich einen Erdrutschsieg. Dabei war es gar keiner.

Kein Erdrutschsieg

Trump errang 312 der insgesamt 538 Wahlmännerstimmen, also nur sechs mehr als Joe Biden im Jahr 2020. Zum Vergleich: 1932 gewann Franklin D. Roosevelt 472 Wahlmännerstimmen, 1972 bekam Richard Nixon 520, Ronald Reagan im Jahr 1984 sogar 525 Stimmen – echte Erdrutschsiege. In absoluten Zahlen schien Trumps Vorsprung vor Kamala Harris zunächst deutlich. Mit knapp über 75 Millionen Stimmen lag die Vizepräsidentin 2,3 Millionen Stimmen hinter Trump, aber es war das fünftknappste Ergebnis bei den 17 Präsidentschaftswahlen seit 1960. In Relation betrug sein Vorsprung landesweit gerade mal 1,48 Prozent, der viertknappste Wert seit 1960.[8] Aber Trump entschied das Rennen in allen sieben großen Swing-States – Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin – für sich. Zusammengerechnet machten insgesamt 760 000 Stimmen in diesen Bundesstaaten den Unterschied. Obendrein haben die Republikaner jetzt wieder die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments in Washington, aber auch hier lohnt sich ein zweiter Blick. Im Senat, in dem zuletzt die Demokraten das Sagen hatten, liegt der Vorsprung der Republikaner bei 53 zu 47 Sitzen – zu wenig, um Vorhaben mal eben mit einer Zweidrittelmehrheit durchzusetzen. Die Demokraten können wichtige Abstimmungen mindestens aufhalten, vielleicht gar scheitern lassen, falls einige republikanische Senatoren den Mut aufbringen, aus Gewissensgründen von Trumps Linie abzuweichen. Im Repräsentantenhaus ist die knappe republikanische Mehrheit aus der letzten Legislaturperiode – sie betrug 222 zu 213 Sitze – noch weiter geschrumpft. Jetzt stehen 220 Republikaner 215 Demokraten gegenüber. Da Präsident Trump aber mehrere Abgeordnete in Regierungsämter berufen hat, verfügte die Mehrheitsfraktion bis zu Nachwahlen zunächst nur über 217 Sitze, kaum genug für verlässliche Mehrheiten, wie sie Trump über die ersten zwei Jahre seiner ersten Amtszeit hatte. Damals halfen ihm 241 republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, seine große Steuersenkung und andere Vorhaben durchzubringen.[9]

Amerika hat Donald Trump – anders, als er behauptet – kein »mächtiges Mandat« gegeben. Aber auch in dieser Frage setzte der frischgebackene Präsident auf seine bewährte Methode, dass es die Bürger schon glauben werden, wenn er es nur oft genug wiederholt. »Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat«, so Trump in der Wahlnacht, »dies wird nun wahrlich das Goldene Zeitalter Amerikas, das wir einfach haben müssen. (…) Dieser großartige Sieg für das amerikanische Volk wird uns erlauben, Amerika wieder großartig zu machen.« Bitte nicht falsch verstehen, das Ergebnis dieser Präsidentschaftswahl war immer noch deutlich und zweifellos historisch: Eine Mehrheit der Amerikaner hatte sich entschieden, einen verurteilten Straftäter ein zweites Mal ins mächtigste Amt der Erde zu wählen, gegen den es bereits mehrere – allerdings gescheiterte – Amtsenthebungsverfahren gab, der nachweislich lügt, dass sich die Balken biegen, und der Grundprinzipien der amerikanischen Demokratie abschaffen will. Auf der Klaviatur des Systems so virtuos zu spielen, dass es einen Systemsprenger ermächtigt, das ist eine Meisterleistung von Donald Trump, aber gleichzeitig ist es ein dramatisches Armutszeugnis für die Demokraten und ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Denn die Wahl 2024 wurde weniger von Donald Trump gewonnen als vielmehr von seiner Konkurrentin verloren. Harris hatte mit 75 Millionen Wählerstimmen rund sechs Millionen Stimmen weniger als Joe Biden vier Jahre zuvor. Mit anderen Worten, eine große Zahl von demokratischen Wählern ist schlicht zu Hause geblieben. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber am Ende doch einfach.

Eine Mehrzahl der Wähler hatte vor allem genug vom erhobenen Zeigefinger des moralischen Überlegenheitsgefühls, mit dem die Demokraten ihnen in den vergangenen Jahren eine Politik verkaufen wollten, die sich hehren Zielen wie dem Kampf für Minderheitsrechte und gegen den Klimawandel verschrieben hatte, aber sich gleichzeitig viel zu wenig um Probleme kümmerte, die den Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit viel bedeutender erschienen. »Während die Inflation zuschlug, die Zahl der Schulverweigerer in die Höhe schnellte und die schulischen Leistungen abstürzten, debattierten die Demokraten über korrekte Anredeformen, geschlechtsneutrale Toiletten und die (politisch korrekte, Anm. d. Red.) Umbenennung von Schulen.«[10] Das sind die Worte des Demokraten Rahm Emanuel. Der ehemalige Berater von US-Präsident Barack Obama rechnete in einem Essay für die Washington Post mit seiner Partei ab. Sie sei als »abgehobene Elite« dahergekommen und habe »hermetisch abgeschottet« nur unter sich diskutiert, »weit entfernt und abgekoppelt« von den Wählern. Donald Trumps Thesen seien zwar oft »ungefiltert, roh und herabwürdigend« gewesen, aber »sie reflektierten das Gefühl der Menschen, dass sie im Stich gelassen wurden«. Der Republikaner habe schlicht und ergreifend den »unterschwelligen Zeitgeist« in die richtigen Worte gefasst und sich damit entscheidend von der demokratischen Kandidatin Harris unterschieden: »Wahlkämpfe voller Freude in einer Zeit der Wut gewinnen keine Wahlen«, so Emanuel, der in seiner Kritik auch auf die Ursachen dieser Wut eingeht. Ich will die Argumentation hier einmal detaillierter darstellen, weil sie dem entspricht, was wir in den vergangenen Jahren bei unseren Reisen durchs Land immer wieder erlebt haben.

Die große Desillusionierung

Emanuel nennt das Jahr 2003 als den Beginn einer Ära der Desillusionierung für die amerikanische Bevölkerung. Damals führte der republikanische Präsident Georg W. Bush die Vereinigten Staaten in den Irakkrieg. Nach der Invasion in Afghanistan als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 verkaufte Bush die neuerliche Intervention als logischen und unverzichtbaren zweiten Schritt im globalen Kampf gegen den Terrorismus. Als Rechtfertigung diente dabei die Lüge von den Massenvernichtungswaffen, die das Regime von Saddam Hussein angeblich auch gegen den Westen einsetzen würde. Ich erinnere mich noch gut an mein Interview mit der damaligen Nationalen Sicherheitsberaterin und späteren Außenministerin Condoleezza Rice Anfang Mai 2002 in Washington. Damals bestritt sie einen geplanten Einmarsch im Irak, lieferte aber schon die passende Rechtfertigung für das, was wenige Monate später geschehen würde: »Der Präsident hat dem deutschen Kanzler immer gesagt, dass er keine Pläne für eine Militäraktion gegen den Irak auf seinem Schreibtisch hat. Aber er will die Aufmerksamkeit aller freiheitsliebenden Staaten darauf lenken, dass der Status quo mit einem Saddam Hussein, der Massenvernichtungswaffen gegen sein eigenes Volk und seine Nachbarn eingesetzt hat, der weiterhin unter Missachtung aller internationalen Verpflichtungen keine Waffeninspektoren ins Land lässt und der weiterhin seine Nachbarn bedroht, nicht akzeptabel ist.«

Der Krieg und die anschließende Besatzung kosteten knapp 5000 US-Soldaten das Leben, mehr als 38 000 wurden verletzt. Die Angaben über die Zahl der Toten im irakischen Militär und in der Zivilbevölkerung schwanken zwischen 115 000 und 600 000. Dieser Krieg mit den vielen amerikanischen Opfern und mit den Skandalen um Folter und Gräueltaten durch US-Soldaten hat tiefe Spuren in der Psyche der Bevölkerung hinterlassen, die sich von ihrer Regierung getäuscht und in einen unnötigen Krieg hineingezogen fühlte. Bei der Präsidentschaftswahl 2008 war die heftige Niederlage der Republikaner die logische Quittung, aber die Verantwortlichen, so schreibt Rahm Emanuel, wurden für ihre Lügen nie zur Verantwortung gezogen, »sie sitzen jetzt in den Vorständen großer Unternehmen und in Führungsfunktionen namhafter Universitäten. So weit zur Gerechtigkeit«. Condoleezza Rice hält übrigens eine Professur an der Stanford University.

An dieser Stelle will ich einen entscheidenden Faktor hinzufügen, den Emanuel übersehen hat. Denn das gigantische Ausmaß dieses Vertrauensverlusts durch den Irakkrieg wird nur dann wirklich begreifbar, wenn man das tiefe Trauma der Terroranschläge vom 11. September 2001 mitberücksichtigt. Mit ihren Angriffen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington versetzten die Terroristen von Al-Qaida ein Amerika, das sich seit dem Ende des Kalten Krieges für unverwundbar und unbesiegbar hielt, in einen Zustand absoluter Ohnmacht. Wäre das vierte Passagierflugzeug – wie offenbar geplant – in das Kapitol, das amerikanische Parlament, gestürzt, wäre die Führungsmacht der Welt fast komplett führungslos gewesen. Es gehört zu den Grundprinzipien jeder Demokratie, dass sie ihren Bürgern im Austausch gegen ihre Stimmen bei Wahlen und ihre Steuern die Befriedigung ihrer wichtigsten Bedürfnisse – darunter Sicherheit und Freiheit – verschafft. Bevor das auch in der US-Verfassung verankert wurde, hatten es die Gründungsväter Amerikas schon in der Unabhängigkeitserklärung beschrieben: »Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich – dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre gerechte Macht aus der Zustimmung der Regierten beziehen.« Die Ermittlungen nach 9/11 belegten ein Totalversagen der Regierung und der amerikanischen Sicherheitsbehörden in den Monaten vor den Anschlägen. Die Politik hatte offensichtlich gegen den Vertrag mit dem Volk verstoßen und die Sicherheit der eigenen Bürger fahrlässig aufs Spiel gesetzt. Doch es gab kein Eingeständnis der Schuld, keine Aufarbeitung der Fehler, niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Verständlich, weil nur Entschlossenheit, Geschlossenheit, Vergeltung und Krieg Amerikas Selbstbewusstsein wiederherstellen konnten. George W. Bush bekam einen Blankoscheck für den Krieg gegen den Terrorismus, aber er missbrauchte ihn für einen weiteren, überflüssigen Krieg, der mit Gräueltaten und hohen Opferzahlen neuen Terrorismus erschuf und die amerikanische Psyche belastete. Insofern begann die Desillusionierung nicht erst 2003, sondern mit den Anschlägen vom 11. September 2001.

Rahm Emanuel sieht die zweite große Enttäuschung im Absturz des globalen Finanzsystems im Jahr 2008. Infolge der Wirtschaftskrise verloren viele Amerikaner ihre Lebensersparnisse, ihre Häuser und Wohnungen. Karrieren, Familien und Zukunftsperspektiven wurden zerstört, weil reiche Eliten im Verbund mit gierigen Konzernen viel zu hohe Risiken in Kauf genommen und ihre Kunden und Anleger getäuscht hatten, um maximale Gewinne zu machen. Die staatliche Aufsicht und die Politik hatten in ihrer Kontrollfunktion nicht nur versagt, sondern mit ihren politischen Entscheidungen dem Betrug sogar noch Tür und Tor geöffnet. Wieder wurden die Schuldigen nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Folge war ein massiver Vertrauensverlust in die Institutionen des amerikanischen Systems und in die handelnden Politiker. So war der fruchtbare Boden bereitet für die Niederlage von Hillary Clinton, der Kandidatin des demokratischen Establishments, bei der Präsidentschaftswahl 2016. Donald Trump kam damals schon mit dem Versprechen an die Macht, Amerika wieder groß zu machen. Aber vieles von dem, was er in seiner ersten Amtszeit durchsetzte, trug nur wenig dazu bei, das große Ziel zu erreichen. Das gilt auch für seine große Steuersenkung. Für die meisten Amerikaner war die monatliche Ersparnis so marginal, dass sie bei einem Familienessen im nahen Schnellrestaurant schon wieder aufgebraucht war. Trump hatte versprochen, dass die massiven Senkungen für die Unternehmen zu einem Anstieg der Löhne führen würden, durchschnittlich 4000 Dollar mehr im Jahr für jede Familie, einer der Präsidentenberater sprach von mehr als dem Doppelten. Tatsächlich aber zeigen amtliche Daten aus dem Jahr 2018, dass das Familieneinkommen im Schnitt nur um 500 Dollar wuchs und damit weniger als in den fünf Jahren zuvor. Die Wachstumsrate lag mit gerade einmal 0,4 Prozent deutlich unter den 0,7 Prozent in den Vorjahren. Die Profiteure des trumpschen Steuergesetzes waren vor allem die Wohlhabenden und die großen Unternehmen. Diejenigen, die zum reichsten Prozent der Bevölkerung zählten, durften sich über eine durchschnittliche Steuerersparnis von rund 50 000 Dollar pro Jahr freuen. Für 80 Prozent der Bevölkerung lag die Einsparung im Schnitt bei knapp 700 Dollar, so hat es das Institut für Steuer- und Wirtschaftspolitik errechnet. Wer den Bericht des ITEP[11] liest, wird sehr schnell wütend, denn die 375 profitabelsten Unternehmen der USA zahlten im Jahr 2018 nicht die nach dem neuen Gesetz vorgesehenen 21 Prozent, die durchschnittliche effektive Steuerrate für sie lag nur bei 11,3 Prozent. Die Unternehmen machten in diesem Jahr Bruttogewinne in Höhe von 765 Milliarden Dollar. Insgesamt 91 Großkonzerne unter den genannten Unternehmen, zum Beispiel Amazon, IBM, General Motors und Netflix, zahlten überhaupt keine Bundessteuern in den USA oder bekamen sogar noch Erstattungen von der amerikanischen Steuerbehörde zurück. Grund dafür waren die vielen Schlupflöcher. Trumps Steuergesetz hatte viele Lücken vergangener Jahre nicht nur nicht geschlossen, sondern eine Vielzahl neuer hinzugefügt.

Es ist deshalb kein Wunder, dass eine ganze Generation von Amerikanern längst nicht mehr daran glaubt, dass ihre Kinder es mal besser haben werden als sie. Von 1980 bis zum Beginn der Coronakrise 2020 war Amerikas Bruttoinlandsprodukt um 79 Prozent gestiegen – dabei sind das Bevölkerungswachstum und die Inflation mitberücksichtigt. Im gleichen Zeitraum wuchs das Einkommen der unteren Hälfte der arbeitenden Bevölkerung in den USA nach Steuern nur um 40 Prozent. Für die Gruppe der mittleren Einkommen betrug die Steigerung 50 Prozent. Gleichzeitig schoss aber das Einkommen der Reichsten 0,01 Prozent der arbeitenden Bevölkerung um 420 Prozent in die Höhe. Die New York Times hat die Folgen dieser Entwicklung in einem Artikel vom 10. April 2020 einmal an konkreten Zahlen anschaulich gemacht.[12] Wenn sich von 1980 bis 2020 die Verteilung des Bruttoinlandsprodukts auf die Einkommensgruppen nicht wesentlich verändert hätte, also der Anstieg in allen Gruppen parallel verlaufen wäre, dann hätte jeder amerikanische Haushalt der unteren 90 Prozent der Verdienenden 2020 und in jedem Jahr 12 000 Dollar mehr zur Verfügung gehabt. Fragte man die Menschen im Jahr 2020, die 1980 geboren wurden, ob sie nun, mit 40 Jahren, mehr verdienten als ihre Eltern im gleichen Alter, konnten nur 50 Prozent von ihnen mit »ja« antworten. Zum Vergleich: Von denen, die im Jahr 1940 geboren wurden, konnten im Jahr 1980 insgesamt 92 Prozent sagen, dass sie mehr verdienten als ihre Eltern damals.

Die tiefe ökonomische und damit auch soziale Ungerechtigkeit hat die politische Landschaft der Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren schon massiv beeinflusst und den Aufstieg populistischer Strömungen ermöglicht. Donald Trump war die logische Folge dieser Entwicklung, aber statt sich um die echten Probleme der Menschen zu kümmern, hatte er in seiner ersten Amtszeit ganz offenbar andere Prioritäten. Und dann kam die Pandemie, in der Trump die Gefahr durch das Coronavirus monatelang verharmloste und ignorierte. Er ist also verantwortlich für mindestens einen Teil der 1,2 Millionen Todesopfer und für den Totalabsturz der amerikanischen Wirtschaft. Einmal mehr verloren viele Amerikaner ihre Jobs, mussten Hunderttausende um den Verlust ihres Hauses oder ihrer Wohnung fürchten. Die psychische Belastung quer durch alle Altersgruppen – besonders aber bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – hinterließ tiefe Spuren.

Ein Blick zurück

All das habe ich in meinem Buch Die Zerstörung Amerikas im Jahr 2020 detailliert beschrieben und belegt. Damals fällte ich ein hartes Urteil über Trumps Amtszeit: Er zeigte sich als Rassist mit faschistischen Zügen, der als Präsident die demokratische Ordnung untergrub, die Gewaltenteilung bekämpfte, absolute Macht für sich in Anspruch nahm und sich selbst über das Gesetz stellte. Er war eine Gefahr für die Welt, weil er den Autoritarismus der liberalen Demokratie vorzog, weil er Despoten und Mörder hofierte, unverzichtbare Bündnisse schwächte, die westliche Wertegemeinschaft infrage stellte. Gleichzeitig verbreitete er mit allen Mitteln Angst, um sich an der Macht zu halten. Das Schlimmste daran war, dass er so all jene betrog, die auch Angst hatten. Sie befürchteten, dass sich die Welt so verändern würde, dass sie auf der Strecke bleiben würden. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis der engen Verbindung zwischen diesem narzisstischen Anführer und seiner treuen Gefolgschaft, darunter vor allem die weiße Arbeiterklasse in Amerika. Weiße Amerikaner haben heute im Vergleich zu früheren Jahrzehnten eine niedrigere Lebenserwartung, höhere Suchtraten, schlechtere Jobs und Berufsaussichten, und sie blicken immer hoffnungsloser in die Zukunft. Deshalb gehen sie Donald Trump auf den Leim, der ihnen einredet, dass »die anderen« an allem die Schuld haben. Dabei werden ihre Probleme nicht von Zuwanderern oder Minderheiten in der Gesellschaft verursacht. Die weiße Arbeiterklasse wird, wie alle anderen Bevölkerungsgruppen, Amerikaner aller Ethnien, betrogen von reichen Weißen und großen Konzernen.