7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bookspot Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

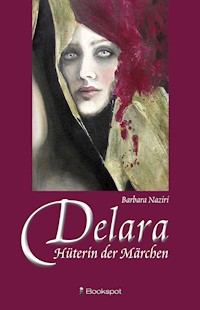

Wenn Märchen die Herzen zum Leuchten bringen Noch bevor der Krieg ganz ausgebrochen ist, findet das Böse seinen Weg in Delaras Heimat. Und dabei wird weit mehr zerstört als Häuser und Leben. Denn die Dunkelheit macht selbst vor der Fantasie keinen Halt und so zerbricht der Märchenspiegel. Als dann die ersten Bomben fallen, verliert Delara nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Familie. Allein und verängstigt macht sich das junge Mädchen auf, eine neue Heimat zu finden und gleichzeitig die Welt der Magie zu retten. Auf ihrer Flucht begegnen ihr interessante Charaktere und auch das eine oder andere Märchen, welches ihr zeigt, dass es vielleicht doch noch einen Silberstreif am Horizont gibt. Eine wundervolle Geschichte über Verlust, Krieg und Heimatlosigkeit, die einmal mehr beweist, dass Träume und Hoffnung alles erstrahlen lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.

Die Rechte aller in diesem Band abgedruckten Texte liegen bei der Autorin.

Copyright © 2022 bei P&L Edition, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH

1. Auflage

Lektorat/Korrektrat: Jara Dressler/Yvonne Schmotz

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Covergestaltung: Martina Stolzmann

Titelmotiv und Grafiken: Schirin Khorram

ISBN 978-3-95669-185-0

www.bookspot.de

Ich widme

dieses Märchenbuch allen Menschen,

die nicht an der Erfüllung ihrer Träume zweifeln

und das innere Kind sowie ihre Fantasie liebevoll hüten,

im Besonderen und von Herzen

meiner verstorbenen Freundin Esther Bejarano

und meinem Enkel Louan.

Als der Mensch noch Kind war, glaubte er,

sein inneres Kind verbergen zu müssen,

um seinen Träumen zu entwachsen

und sich erwachsen zu fühlen.

Der Erwachsene aber verbannte sein inneres Kind,

weil er sich dessen schämte und nun

leidet er an der Einsamkeit ohne

Märchen und Träume zu sein.

Aramesh

Der zersplitterte Märchenspiegel

So viele Träume ausgeträumt,

so viele Wünsche stets versäumt.

Die Märchen starben nach und nach,

bis auch ihr Spiegel dran zerbrach.

Die Hexe hat in dunkler Nacht

sich heimlich aus dem Staub gemacht,

nun steht das Haus verlassen da,

wo einst ein Hort der Mystik war.

Und auch die Feen, fortgezogen,

der Feuervogel, ausgeflogen,

die Riesen haben sich versteckt,

Dornröschen wurde nicht erweckt.

Der Prinz verstarb im Rosenbeet,

Doktor Allwissend kam zu spät.

Gevatter Tod, der fackelt nicht,

bläst grinsend aus das blaue Licht.

Ein wilder Schwan zieht still vorüber,

der klare Himmel wird nun trüber.

Das goldene Horn erklingt nicht mehr,

dem Helden ward das Herz so schwer.

Der Elfenhain ist nun verwaist,

das kalte Herz schon lang vereist.

Die böse Macht vertreibt das Licht,

woran der Tapfere zerbricht.

Und Scheherazade bleibt gefangen,

wird ihre Freiheit nie erlangen.

Der Phönix steigt nicht aus der Asche,

ein Geist verschwindet in der Flasche.

Der Drachen speit kein Feuer mehr,

von Fern, da naht ein dunkles Heer,

das trampelnd lässt die Welt erzittern,

dumpf stampfend über Märchensplittern.

Rundum nur Staub, die Sicht nicht frei,

da schleicht ein Weltenkind herbei,

so tapfer wie ein kühner Ritter,

klaubt eilends auf die letzten Splitter.

Es steckt sie heimlich ins Gewand.

Die Splitter, wie durch Zauberhand,

wachsen heran zu neuen Geschichten,

der trübe Himmel beginnt sich zu lichten.

Das Gute besiegt die Dunkelheit

und tröstet Menschen in ihrem Leid

durch Märchenblüten der Poesie,

unsterblich im Herzen der Fantasie.

Delara

Die Welt der Menschen hatte sich verändert. Güte und Vertrauen waren aus ihren Herzen gewichen, die nun von Habgier und Missgunst beherrscht wurden. Der Glaube an die Märchen ging darüber verloren, denn das Böse erschien reizvoller als das Gute. So geriet der Märchenspiegel ins Wanken. Sobald die Menschen sich darin betrachteten, spiegelten sie sich nur in ihrer Eitelkeit und Selbstsucht wider und übersahen dabei die Liebe, die still neben ihnen stand. Sie gerieten in Streit und anstatt einander die Hände zur Versöhnung zu reichen, bekämpften sie sich aufs Bitterste. Die Rachsucht sah ihre Zeit gekommen und ergriff von ihnen Besitz. Aus Brüdern wurden Feinde und aus Freunden Fremde. Da geschah das Unfassbare: Mit einem Klirren zerbarst der Märchenspiegel in viele Splitter und schon stampfte das Böse mit seinem dunklen Heer darüber hinweg, damit nichts mehr an ihn erinnerte.

Delara hatte die Zerstörung aus ihrem Schlupfwinkel beobachtet. Das Herz schlug ihr vor Entsetzen bis zum Halse. Sie presste die Hand auf den Mund, um nicht laut aufzuschreien, damit das Böse sie nicht entdeckte. Beklommen wartete sie, bis der Tag sich neigte. Bevor die Dämmerung einsetzte, fasste sie Mut und schlich aus ihrem Versteck. Verstohlen sah sie sich um. Keine Menschenseele zeigte sich in der Nähe. Hastig kniete sie nieder und klaubte eilends alle Splitter vom Boden, die sie finden konnte, um sie in einer hölzernen Dose zu verbergen. Delara schloss den Deckel und dachte an ihren Vater, der das Kästchen vor gar nicht langer Zeit geschnitzt hatte, als sie noch ein Zuhause hatte. Sie verstaute die Dose in ihrer Kleidertasche und ließ sich auf einem großen Stein nieder. Trostlos wanderte ihr Blick über die Ruinen, die einst schöne Häuser gewesen waren. Tränen schossen ihr in die Augen und hinterließen helle Spuren auf ihren staubigen Wangen. Der Wind hörte ihr bitterliches Weinen und fuhr ihr sanft über das Haar. »Hör zu, mein Kind«, säuselte er »noch ist nicht alles verloren. Ohne deine Aufmerksamkeit wären die Märchen aus dieser Welt verschwunden. Doch ihre Kraft steckt noch im kleinsten Splitter. Du musst sie nur am Leben halten. Glaube an das Wunder, dann werden sie sich mehren. Und ein Wunder vermag auch, diesen Spiegel wieder zusammenzufügen.« Dann blies er ihr ins Gesicht und raunte:

»Gib nicht auf, liebes Kind,

schau nach vorn, nicht zurück,

denn so schnell wie der Wind

wendet Unheil sich zum Glück!«

Ach, wenn es doch so einfach wäre, dachte Delara. Aber wem soll ich vertrauen, wenn nicht den Worten des Windes. Sie hob den Blick und sah den graugelben Wolken nach, die träge vorüberzogen. Der Himmel lugte trübe durch die schwere Wolkenlast und das Land schien sich in der Dämmerung aufzulösen. Delara presste die Hände auf ihr Herz. Konnte man die Zeit nicht zurückdrehen?

Es gab keinen Frieden mehr im Morgenland. Einst waren hier Karawanen die Seidenstraße entlanggezogen und blühende Gärten hatten die Augen der Menschen erfreut. Delara hatte das Licht einer Welt erblickt, in der es noch Träume und Märchen gab. Der Himmel hatte sich im Blau ihrer Augen gespiegelt und die Sonne begrüßte sie lächelnd jeden Morgen. Wie schön klang es, das Lachen der Mutter zu hören oder wenn der Vater beim Holzschnitzen fröhliche Lieder sang. Wie sehr liebte sie es, mit dem Wind zu laufen, der ihr ins rabenschwarze Haar blies, oder dem munteren Zwitschern des Spatzenvolkes zuzuhören, das sich all-abendlich in der Krone eines alten Baumes versammelte. Und dann waren da noch die Geschichtenerzähler im alten Basar. Wie groß war die Freude, sich in den Kreis der Hörer zu reihen und zu spüren, wie die Märchen zum Leben erwachten, um die Lauschenden in ihre Zauberwelt zu entführen.

Die schönen Tage endeten, als die Streiter des Bösen das Morgenland überfielen. Sie trugen lange Gewänder und verhüllten ihre Gesichter, die so hässlich waren, dass selbst die Nacht, die schon viel gesehen hatte, vor ihnen zurückschreckte. Die Unholde begannen, das Land zu verwüsten. Mordend und brandschatzend zogen sie durch Städte und Dörfer. Sie töteten jeden, der sich ihnen in den Weg stellte, und die Kunde über ihre Grausamkeit eilte ihnen weit voraus. Die Märchenerzähler verschwanden, die Basare schlossen ihre Tore und selbst der Himmel verdunkelte sein Gesicht.

Eines Tages riefen die Eltern Delara zu sich und sprachen: »Liebe Tochter, es gibt keinen Frieden mehr in unserem Land. Wir können nicht in die Zukunft blicken, aber die Gegenwart sieht düster aus. Vielleicht müssen wir über kurz oder lang unsere Heimat verlassen.«

Delara war erschrocken über die Hoffnungslosigkeit in den Stimmen ihrer Eltern. Die Mutter nähte ihr ein Beutelchen mit einem langen Band. Sie steckte eine Geldsumme hinein und sprach: »Wenn mir und deinem Vater etwas zustoßen sollte, nimm dieses Geld und versuche dein Glück dort, wo Frieden herrscht. Bis dahin trage dieses Beutelchen stets unter deiner Kleidung verborgen.« Delara ergriff die Angst bei dem Gedanken, den Eltern könne ein Leid geschehen. Doch sie verbarg ihre Furcht hinter einem Lächeln, um sie nicht noch trauriger zu machen, hängte sich das Beutelchen um den Hals und hoffte, es nie benutzen zu müssen. Doch dieser Wunsch erfüllte sich nicht.

Noch in der folgenden Nacht wurden die Menschen durch ein schreckliches Getöse aus ihrem Schlaf gerissen. Ein Heulen und Zischen lag in der Luft und dann hagelte es Bomben vom Himmel. Ihre Einschläge fraßen sich in die Häuser und Gärten. Ihnen folgten heftige Explosionen, die wie Feuerbälle die Dunkelheit durchbrachen. Einstürzende Decken und Wände begruben Familien unter sich, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Wie von einem Katapult geschossen, wurden Steine und andere Gegenstände durch die Luft geschleudert. Herumfliegende Trümmer erschlugen Menschen, die aus ihren Heimen gehastet kamen. Ganze Straßenzüge standen in Flammen. Aus einst schönen Häusern wurden Ruinen, die mit fensterlosen Augen verwüstete Straßen säumten. Schutt und Steine türmten sich auf den Wegen und dazwischen rannten Kinder und Alte verzweifelt um ihr Leben. Zwischendurch schallten das Knattern von Gewehrsalven und das Dröhnen schwerer Waffen, welche sich auf hilflose Menschen richteten. Überall waren die Schreie Verletzter zu hören. Der schreckliche Krieg hatte ihre Stadt erreicht. Delara suchte in einem Winkel Schutz und betete still um ihr Leben. Mit beiden Händen hielt sie sich die Ohren zu, um die Schreie der Menschen nicht zu hören. Als sie sich erhob, war ihr altes Leben gestorben.

Die Erinnerung schmerzte. Sie wischte sich mit der Hand über die Augen und seufzte. Nun war sie allein. Ihr Elternhaus zerstört, Vater und Mutter für immer gegangen. Nur deren Gräber waren ihr geblieben und das, was sie am Leibe trug. Nicht einmal eine Blume hatte sie für den Abschied gefunden. Schwer wie ein Stein lag ihr das Herz in der Brust. In ihre Trauer mischte sich die Sorge. Wohin soll ich gehen, fragte sie sich, und wie lange bin ich noch sicher? Ihr Leben lag nun in ihrer eigenen Hand und für ihren Schutz musste sie selber sorgen. »Habt Dank, lieber Baba, liebe Mama, für alles, was ihr für mich getan habt«, flüsterte sie und strich mit den Händen über den kargen Boden. Dann erhob sie sich und vertraute sich dem Wind an, in der Hoffnung, er würde ihr die Richtung weisen. Der Wind wirbelte den Staub zu ihren Füßen empor und sie folgte ihm.

Die Stadt war nur noch ein Trümmerfeld. Immer mehr Menschen verließen ihre alte Heimat und folgten den Flüchtlingsströmen, die Richtung Küste zogen. Hier gaben sie ihr Hab und Gut her für eine Überfahrt auf brüchigen Schiffen, die sie in einen sicheren Hafen bringen sollten, fern vom Tosen des Krieges. »Flieht in den Westen!«, ging es von Mund zu Mund. »Dort findet ihr Frieden, Freiheit und eine Zukunft für die Kinder.« Mit dieser Hoffnung vertrauten sie sich den Schleppern an. Doch die Kapitäne dieser Schiffe waren Betrüger und hatten Übles im Sinn. Ihre Herzen waren verhärtet und für sie zählte nichts als bare Münze, die sie aus den Händen der verzweifelten Menschen zerrten, um ihren Reichtum zu mehren. Wenn sich ihre Geldbeutel nicht mehr schließen ließen, machten sie sich des Nachts heimlich aus dem Staub und ließen die arglosen Flüchtlinge auf den brüchigen Schiffen zurück, die man auch Seelenfrachter hieß. Diese schwankten wie Walnussschalen auf dem weiten Meer und trieben führerlos dahin. Nun galt es, das Glück in die Waagschale zu werfen, indem sich die Verlassenen dem Meeresgott anvertrauten. Würde er sein Opfer fordern, die Schiffe im Sturm kentern lassen und sie mit Mann, Frau und Kind verschlingen oder ihnen das Geleit bis an die ersehnte Küste geben? Niemand konnte sich auf seine Launen verlassen, denn er galt als herrisch und grausam. Selten war er milde gestimmt und forderte häufig seinen Tribut an Leben. Die Menschen aber, die er zu sich in die Tiefe zog, verweilten als Sklaven in seinem Reich, ohne noch einmal den Himmel zu erblicken.

Delara irrte schon seit Tagen ziellos durch die zerstörte Stadt. Inzwischen quälte sie der Hunger, denn sie hatte nicht einmal mehr ein Stück Brot. Alles, was sie besaß, trug sie am Körper. In ihren Taschen versteckte sie die hölzerne Dose mit den Märchensplittern und um ihren Hals trug sie ein Medaillon und den Beutel mit Geld. Aber dieses konnte man nicht essen und zu kaufen gab es nichts. Auf der Straße begegnete ihr eine Familie, die auf dem Weg zur Küste war. Ein großer Mann blieb vor ihr stehen: »Salam, Mädchen«, sprach er sie an. »Du bist so jung und läufst in diesen Zeiten ganz allein durch die Straßen. Weißt du nicht, wie gefährlich das für dich ist? Wenn sie dich finden, versklaven sie dich oder noch schlimmer …«

»Salam, mein Name ist Delara«, erwiderte sie. »Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Meine Eltern sind tot und ich habe sonst niemanden.«

Der Mann betrachtete sie nachdenklich. »Ich heiße Hamed und das ist meine Familie. Ich muss sie schützen, damit sie nicht das gleiche Schicksal ereilt. Komm mit uns, mein Kind. Wir werden in den kommenden Tagen versuchen, die Landesgrenze zu erreichen. Dort angekommen, müssen wir bis an die Küste wandern. Dann werden wir mit einem Schiff Richtung Westen in See stechen. Möge der Himmel uns dorthin führen, wo Frieden und Freiheit herrschen, damit wir in Ruhe leben können.«

Delara verweilte unschlüssig. Die Heimat verlassen und so weit weggehen? Da unterbrach sie der Mann: »Wir haben keine Zeit für lange Überlegungen. Das Böse folgt uns auf den Fersen und wir müssen schleunigst weiterziehen. Hast du Geld für die Überfahrt?« Delara öffnete ihren Beutel und zeigte ihr Geld. »Das wird reichen«, murmelte Hamed. »Nun komm schon!« Schützend legte er den Arm um ihre Schultern und zog sie zu den anderen.

Der Marsch war lang und beschwerlich, aber sie biss die Zähne zusammen und hütete sich davor zu klagen. Unter Hameds Schutz erhielt sie täglich etwas zu essen und Wasser gegen den Durst. Im Nachbarland wurden sie nicht sehr freundlich empfangen, aber die Menschen ließen die Flüchtlinge unbehelligt weiterziehen. Nach vielen Tagen erreichten sie die Küste. Spät in der Nacht bestiegen sie einen alten Kahn und die Fahrt ins Ungewisse begann.

Delaras Gedanken schweiften zu den steinigen Gräbern ihrer Lieben. Vor kurzem noch hatte sie davor gekniet und ihnen versprochen, eines Tages wieder mit Tuberosen zu kommen, deren Duft die Mutter so liebte und mit wildem Mohn, den ihr Vater stets im Gärtchen hinter dem Haus gehegt hatte. Und nun war sie mit vielen fremden Menschen auf diesen Seelenfrachter geraten. Der Himmel zeigte kaum seine Sterne. Nur hin und wieder ließen wilde Wolkenschafe den alten Mond auf das Meer blicken. Sein bleiches Licht spiegelte sich auf den unruhigen Wellen, über die das Schiff schwankend glitt. Delara zitterte vor Hunger und Kälte. Da fasste sie Hamed an den Schultern und sprach: »Setze dich zu uns. Wir haben selbst nicht viel. Aber was wir essen, reicht auch für eine weitere Person. Nimm dir Brot, Käse, Datteln und Wasser. Wir müssen unseren Proviant gut einteilen, damit er für die Überfahrt reicht.«

Während Delara hungrig ihre Mahlzeit verschlang, musterte Hamed sie aufmerksam: »Bevor das Grauen über unser Land kam, war ich Lehrer und ich mochte meinen Beruf. Besonders hat es mich gefreut, den Kindern und Erwachsenen Geschichten über die Menschheit zu erzählen.«

»Ich würde gern eine hören«, entgegnete Delara.

»Nicht alle davon sind fröhlich, nicht alle enden glücklich«, entgegnete er. »Das Leben spielt oft ein anderes Instrument als unsere Träume.«

»Bitte erzähle sie mir trotzdem, damit ich mehr über die Menschheit erfahre.«

Die anderen Mitreisenden waren neugierig geworden. »Ja, Hamed, bitte erzähle uns eine Geschichte«, baten sie.

»Diese Erzählung, die ich nun erzähle, ist kein Märchen und doch könnte es eins sein. Aber sie wird euch zeigen, wohin es führt, wenn die Menschen nicht aufeinander achten, die Macht anbeten und ihren Nächsten in seiner Not alleinlassen. So hört denn, was vor langer Zeit am Schwarzen Meer geschah. Hört von der Waffe des Schwarzen Todes …«

Die Waffe des Schwarzen Todes

Dies ist die traurige Geschichte von Leonardo, einem jungen Kaufmann aus Genua, der vor vielen hundert Jahren in der Stadt Caffa am Schwarzen Meer lebte.

Eines Tages führte ihn ein dringendes Geschäft am Sklavenmarkt vorbei. Im Nu umgaben ihn die Händler und boten ihre menschliche Ware lautstark feil, indem sie die körperlichen Vorzüge anpriesen oder deren Fertigkeiten rühmten. Auf den Podesten standen vereinzelt oder in Gruppen Sklaven, denen man Fußketten angelegt hatte, damit sie nicht entfliehen konnten. Scharenweise hatten sich Käufer eingefunden, um die Angebote zu verfolgen oder dröhnend mit den Verkäufern zu feilschen. In diesem Augenblick verkaufte ein Händler zwei Kinder an einen reichen Bojaren. »Legt ein paar Goldmünzen drauf und ihr könnt die Mutter dazu bekommen!«, bot er ihm beflissen an. Doch der Bojar winkte ab. »Was soll ich mit der Mutter? Ich kann sie nicht gebrauchen.« Die Fußketten wurden gelöst, und der Bojar nahm die Kinder in Empfang. Als die Frau bemerkte, dass er nur die Kinder erworben hatte, begann sie ein großes Geschrei. Sie warf sich auf die Knie, umfasste die Beine des Händlers und flehte ihn an, sie nicht voneinander zu trennen. Aber er stieß sie mit den Füßen beiseite wie eine räudige Hündin. Die Kinder umklammerten sich schluchzend. Ungeachtet dessen packte der Bojar sie und zerrte sie roh hinter sich her. Bald waren sie in der Menge verschwunden. Leonardos Blick verdüsterte sich und er presste die Lippen zusammen. Sein Frohsinn war dahin.

Eilends wollte er den Sklavenmarkt verlassen. Just in diesem Moment legte ihm jemand von hinten die Hand auf die Schulter. »Tretet näher, junger Herr! Seht, ich habe einen Korb voller Blumen anzubieten. Glutäugige Ägypterinnen aus Alexandria, stolze Abessinierinnen von der Insel Sansibar, liebreizende Tscherkessinnen …« Leonardo trat einen Schritt zurück. Er gehörte zu den Wenigen seines Standes, die den Sklavenhandel verabscheuten. Doch der Händler ließ nicht locker und griff nach seinem Ärmel. »Warum diese Eile, werter Herr? Verweilt ein wenig und genießt den herrlichen Anblick. Eine blüht schöner als die andere. Sucht Euch eine aus, und ich mache Euch einen guten Preis!«

Unwirsch schüttelte Leonardo die plumpe Hand ab. Da rief der Händler: »Lenkt Euren Blick auf diese Tscherkessin! Sie ist die Schönste unter den Frauen, die ich je erworben habe. Wollt Ihr, dass diese Rose welkt, noch bevor sie ganz erblüht?«

Gerade wollte Leonardo sich abwenden, da tauchte sein Blick in ein Augenpaar, so tiefgrün wie Smaragde, ein. Der Händler, dem dieser Augenblick nicht verborgen blieb, schoss erneut auf ihn zu. Doch diesmal schwieg er, stellte sich neben ihn und verschränkte abwartend die Arme. Leonardo hatte nie zuvor ein feineres Wesen gesehen. Beherrscht wurde das Gesicht durch die großen grünen Augen, eine feine gerade Nase und einen vollen Rosenmund. Das dunkle Haar war in mehrere Zöpfe geflochten und hing ihr schwer bis zur Taille nieder. Sie trug ein langes weißes Hemd, das bis zu den zierlichen Füßen reichte, die in gebogenen bestickten Pantoffeln steckten. Über dem Hemd, dessen Ärmel glockenförmig auseinanderfielen, trug sie einen roten geschlitzten Kaftan. Auf dem Scheitel thronte ein rundes perlenverziertes Käppchen, an dem ein Schleier aus Musselin stak, den ein leichter Wind sacht blähte. Leonardo stand versonnen da und die Welt um ihn herum war vergessen.

Der Händler glaubte indes, Leonardo habe nun genug gestaunt und hub wieder an, die Sklavin zu preisen: »Betrachtet dieses herrliche Geschöpf mit Wohlgefallen. Wenn sie geht, verneigen sich die Blumen vor ihrer Anmut, wenn sie tanzt, schwebt sie zart wie ein Schmetterling über dem Boden. Ihre Stimme klingt so glockenrein, dass selbst die Nachtigall beschämt verstummt …«

Leonardo hörte dem Geschwafel gar nicht mehr zu. Alle Geräusche ringsum glitten ungehört an ihm vorüber. Er selbst fühlte sich, als schwebe er zwischen Himmel und Erde, und ein seltsames Gefühl wärmte sein Herz. Die Tscherkessin indes hielt den Blick gesenkt und stand still da. Endlich fand er in die Wirklichkeit zurück, als der Verkäufer ihn erneut am Ärmel zupfte. »Wie heißt sie?«, fragte er mit rauer Stimme.

»Sie heißt Maral!«, schrie der Verkäufer so überschwänglich, dass Leonardo zusammenzuckte. »Maral bedeutet Smaragd wegen ihrer selten schönen Augenfarbe«, fügte er noch überflüssigerweise hinzu. »Bietet einen guten Preis, Ihr werdet es nicht bereuen!«

Ernüchtert stieß Leonardo den Atem aus und wandte sich jäh ab. Er eilte durch die Menschenmenge, die sich mittlerweile um den Stand gebildet hatte. Als er das Ende des Sklavenmarktes erreichte, verhielt er im Schritt. Ihm war zumute, als habe er etwas Kostbares verloren. Sein Herz schlug ihm bis zum Halse. Für eine Sekunde schloss er die Augen, da sah er Maral wieder vor sich und die Traurigkeit in ihren Augen. Er wandte sich um und steuerte wieder auf den Händler zu. Der hatte schon von weitem seine Umkehr bemerkt und ruderte munter mit den Armen.

»Hier ist ein Beutel mit Goldmünzen«, sagte Leonardo. »Den gebe ich Euch für Maral, nicht mehr und nicht weniger, denn ich feilsche nicht um einen Menschen. Ich denke, der Inhalt entspricht Eurer Zufriedenheit.« Mit hochgezogenen Brauen nahm der Händler das Säckchen entgegen. Durch die Menge ging ein Raunen des Unmuts. Doch als er hineingeschaut hatte, strahlte sein feistes Gesicht. »Ihr seid sehr gütig, junger Herr! Möge Eure Großzügigkeit belohnt werden mit diesem herrlichen Edelstein, den ihr heute erworben habt.« Leonardo hielt Maral die Hand entgegen. Als sich ihre kleine Hand in die seine legte, verspürte er ein tiefes Glücksgefühl.

Schweigend verließen sie den Basar. Nachdem sie sein Domizil erreicht hatten, wandte sich Leonardo ihr zu. »Sieh mich an, Maral«, sagte er mit ernster Stimme. »Ich weiß nicht, wie du in die Sklaverei geraten bist, aber ich bin ein freier Bürger und verabscheue den Sklavenhandel, wie es jeder in meiner Familie tut. Darum gebe ich dich nun frei. Du kannst gehen, wohin du magst oder auch in meinem Haus bleiben und die Wirtschaft führen, denn es mangelt mir an einer guten Wirtschafterin.«

Er blickte sie forschend an. Maral wich seinem Blick nicht aus und fasste Vertrauen.

»Habe Dank, Gebieter«, sprach sie und ihre Stimme bebte freudig überrascht. »Ich bin heimatlos, seit ich ein Kind bin. Meine Geschichte ist schnell erzählt. Wisse, mein Vater war ein Ataman und behütete mich sehr. Er starb durch einen Meuchelmord, weil sein eigener Bruder ihm den Besitz neidete. Mein Onkel zwang meine Mutter, ihn zu heiraten, und verkaufte mich in die Sklaverei. Ich geriet an einen reichen Bojaren. Doch er stellte mir nach, darum hat mich seine Frau eines Nachts an diesen Händler verscherbelt. Mit seiner Karawane kam ich nach Caffa, wo er mich heute auf dem Basar feilbot.« In ihren Augen glänzte es feucht. Sie schwieg eine Weile, um sich zu fassen. Dann fuhr sie fort: »Ich danke Euch für Euer Angebot. Gern werde ich Euer Haus führen, denn bei meinem vorigen Gebieter habe ich das Wirtschaften erlernt.«

»Nenn mich nicht Gebieter«, lächelte Leonardo. »Du bist nun keine Sklavin mehr und wirst für deine Arbeit Lohn und Obdach von mir erhalten.«

So geschah es. Aus der herzlichen Zuneigung, die beide füreinander hegten, erwuchs eine zarte Liebe. Da nahm Leonardo Maral zur Gemahlin und sie bekamen im Laufe der Jahre vier Kinder. Leonardos Wohlstand wuchs und beglückt sah er seine Söhne heranwachsen. Eines Tages, so dachte er freudig, werden sie mit mir gemeinsam die Geschäfte führen!

Doch die goldenen Tage der Stadt Caffa waren bereits gezählt. Unmerklich sollte sich das Blatt wenden. Es begann mit einer harmlosen Rauferei in der Nachbarstadt Tana. Tataren und Genueser waren über einen Sklavenhandel in Streit geraten. Ein Wort ergab das andere. Plötzlich griffen die Genueser zu ihren Schwertern und erschlugen die Tataren. Dann flüchteten sie nach Caffa, um sich dort zu verbergen. Als der Tatarenherrscher Dschani Beg davon erfuhr, war er darüber sehr ergrimmt und verfolgte die Totschläger mit seiner Horde. An den Toren Caffas gewährte man ihm keinen Einlass. So schlug er davor sein Lager auf und forderte die Herausgabe der Schuldigen oder ein entsprechendes Blutgeld. Doch die Stadt wies ihn mit stolzen Worten zurück.

Leonardo beschlich ein ungutes Gefühl. Er wurde einsilbig und in sich gekehrt. Maral betrachtete ihren Gemahl, der grübelnd am Hoftor lehnte.

Sanft berührte sie seinen Arm: »Du schaust so bedrückt, Leonardo. Sag, was sorgt dich, dass deine Stirn sich so umwölkt?«

»Es ist der Raufhandel von Tana, der mir keine Ruhe lässt. Seit die Händler sich unter unseren Schutz begeben haben, ist die Stadt gespalten.«

»Ja«, entgegnete sie nachdenklich. »In der Stadt spricht man in jedem Winkel darüber. Unmut herrscht zwischen Christen und Muslimen. Es gärt, wo man hinschaut. Der Tat widerfuhr keine Gerechtigkeit.«

»Hier leben angesehene Kaufleute und bisher sah niemand auf Religion oder Herkunft, sondern auf Ehrlichkeit und Vertrauen. Diese Händler aus Tana aber haben keine Ehre«, erwiderte Leonardo hitzig. »Ein Ehrenmann bezahlt seine Schuld. Nun leidet die ganze Stadt unter Zank und Hader.«

Aber die Täter dachten nicht daran, ihre Schuld einzugestehen. Sie wähnten sich hinter den Mauern von Caffa in Sicherheit. Höhnisch verlachten sie den Tatarenherrscher und seine Mannen. Das erboste Dschani Beg sehr und er begann, Caffa viele Monde zu belagern. Als das allein nichts nützte, setzte er zu kämpferischen Angriffen an. Dschani Beg überfiel nun Karawanen, die seinen Weg kreuzten. Doch es gab viele Wege, in die Stadt zu gelangen und alle vermochte er nicht zu bewachen. Auch die Bevölkerung widerstand mühelos. Ihre Stärke lag darin, dass sie vom Meer aus weiter versorgt wurde, denn die reichen Handelsleute kontrollierten große Küstenabschnitte des Schwarzen Meeres. Dagegen zeigten die Tataren Beharrlichkeit, die Zeit bedeutete ihnen nichts. Aus Monaten der Umlagerung wurden Jahre. Die Bürger in Caffa wurden mürbe. Sie hielten Rat und beschlossen, die Tataren ein für alle Mal zu vertreiben, indem sie eine Abordnung ins ferne Genua schickten und dringend um Beistand baten. Genua handelte. Bald darauf trafen Kriegsgaleeren mit einem Heer ein. Nachdem die Soldaten einmarschiert waren, fielen sie über die Tataren her und verübten ein furchtbares Gemetzel. Das Blut floss in Strömen. Unzählige Tataren ließen ihr Leben und all ihre Kriegsgeräte wurden vernichtet. Ein Wehklagen erhob sich rund um die Stadt. Dschani Beg bebte vor Zorn. Drohend hob der Tatarenfürst die Faust, bevor er das Schlachtfeld verließ, und schwor der Stadt blutige Rache.

Der Sieg über die Tataren löste in Caffa einen Freudentaumel aus, dem ein heiterer Jahrmarkt folgte. An den Straßen flatterten bunte Bänder im Wind. Der Duft köstlicher Speisen zog durch die Gassen. Manch junge Maid steckte sich eine Blume ins Haar und warf den Jünglingen kecke Blicke zu. Auf den Plätzen forderten die Musiker mit ihren Melodien unermüdlich zum Tanze auf. Einen alten Draufgänger juckte es in den Füßen und er hüpfte fröhlich zu den Weisen, wobei er zur allgemeinen Belustigung sein altes Weiblein im Kreise herumschwenkte. Die Gaukler zeigten dem staunenden Volk allerlei Kunststücke und die Narren hüpften schelmisch dazwischen und brachten die Zuschauer zum Lachen.

In der Nacht darauf hatte Leonardo einen seltsamen Traum, der ihm auch im Wachen nicht aus dem Sinn ging. Er träumte, er ginge auf den Basar. Doch seltsamerweise fehlte es dort an der sonstigen Lebendigkeit. Die Händler hatten sich alle in schwarze Mäntel gehüllt und die Kapuzen über den Kopf gezogen, sodass ihre Gesichter nicht sichtbar waren. Es herrschte Totenstille. Als Leonardo einen Händler ansprach, reagierte dieser nicht. Folglich griff er nach der Kapuze, um in dessen Gesicht zu sehen und blickte in die leeren Augenhöhlen eines Totenschädels. Entsetzt wich er zurück und eilte zum nächsten Händler, wo er desselben Anblickes gewahr wurde. Unter allen Kapuzen verbargen sich bleiche Schädel. Jäh packte ihn ein Grauen. Mit ängstlichem Herzen eilte er heim. Kein Kinderlachen, kein emsiges Treiben. Auch hier empfing ihn tödliche Stille. Er trat in die Stube und erblickte Maral und seine Kinder in schwarze Mäntel gekleidet, stumm am Tisch sitzend. Bevor er die Kapuzen von den Köpfen ziehen konnte, wachte er schweißgebadet auf. Es war Maral, die ihn sanft rüttelte. »Was ist mit dir, Liebster? Du hast so laut geschrien, als hätte dich ein böser Dämon in seiner Gewalt.« Verwirrt blickte Leonardo sie an.

»Mich hielt ein Albtraum gefangen, Maral. »Ich träumte, ich ging durch die Stadt und begegnete dem Tod überall, wohin ich mich auch wandte.«

»Du machst dir in letzter Zeit zu viele Sorgen. Es war sicher der rote Wein, der dir aufs Gemüt geschlagen hat. Die Nacht ist noch lang. Ruhe nun, mein Liebster. Am Morgen ist man klüger als am Abend.«

Leonardo blickte sie ernst an: »Maral, ich habe eine ungute Ahnung. Mir ist, als wolle mich der Traum warnen.«

Maral strich ihm zart mit der Hand über die Wange. »Lieber Gemahl, wir sind hier sicher. Selbst wenn der Tatarenherrscher Dschani Beg eines Tages zurückkehrt, kann er uns nichts anhaben. Die Anzahl der Krieger wurde verdoppelt, um die Stadt zu schützen.«

»Was hilft’s? Die Tataren werden keine Ruhe geben. Lass uns erwägen, die Stadt zu verlassen.«

»Aber wo sollen wir denn hingehen?«, fragte Maral überrascht.

»Nach Genua«, antwortete Leonardo. »Dort wähne ich uns sicher. Ich warte noch auf die Karawane aus Nischapur, die mir den kostbaren Safran bringt. Danach werden wir unsere Lage neu beraten.«

Leonardos Pläne wurden durchkreuzt. Dschani Beg zog erneut gegen Caffa und ihm zur Seite ein großes Heer. Er hatte für diesen Feldzug alle Stammesfürsten unter sich vereint. Der nackte Hass trieb ihn voran. Diesmal war er fest entschlossen, die schmachvolle Niederlage des vergangenen Jahres zu begleichen. Nach wie vor schien die Stadt uneinnehmbar. Dschani Beg beschloss, sie diesmal vom Land her abzusondern, denn es mangelte ihm nicht an Kriegern wie bei der letztjährigen Belagerung. Jetzt wollte er die Stadt in die Knie zwingen und überwachte alle Karawanenwege, die über die Seidenstraße nach Caffa führten. Er stellte Späher ab, die ihm jeden Händler meldeten, der sich Caffa näherte. Die unwegsamen, steinigen Täler der Umgebung boten seinen Kriegern viele Unterschlupfmöglichkeiten, von wo aus sie den ahnungslosen Reisenden auflauern konnten. Die schwer beladenen Karawanen kamen nur langsam voran und wurden schnell von den flinken Pferden der Tataren eingeholt. Meist griff sich ihr jeweiliger Anführer das Leittier, indem er ihm eine geknotete Schlinge um den Hals warf, denn die Tataren verstanden es meisterhaft, Tiere auf diese Weise einzufangen. Danach sprangen die Reiter ab und hielten ihre Säbel kampfbereit. Aufgrund ihrer Übermacht stießen sie selten auf ernsthafte Gegenwehr und machten reiche Beute, denn die Handelskarawanen wurden nur von den Kaufleuten selbst und wenigen Söldnern bewacht, um schneller ans Ziel zu gelangen. Widersetzte sich doch einmal ein Kaufmann hartnäckig, fand er den Tod. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich auf den Handelswegen Angst und Schrecken. Hinter den gewaltigen Mauern der Stadt beunruhigten sich die Kaufleute, die vergeblich auf ihre Ware harrten und deren Vermögen durch die Überfälle dahinschmolz. Manch einer unkte, die Stadt käme diesmal nicht ohne Schaden davon. Allgemein war die Lage schwierig.

Leonardo war verzweifelt, wenn er an die räuberischen Tataren dachte. Er hatte seinem Verwalter ein Vermögen an Goldmünzen mitgegeben, um Safran aus dem fernen Persien zu holen. Tagtäglich stand er auf der Stadtmauer, um nach der Karawane Ausschau zu halten. An einem sonnigen Herbsttag sah er sie endlich aus weiter Ferne nahen. Doch welches Unheil mit ihr einherging, ahnte er nicht, sonst hätte er die Seinen gepackt und schleunigst die Flucht ergriffen. Denn an ihrer Seite schlich ein dunkles Gespenst über die endlose Seidenstraße und brachte jedem Verderben, der mit ihm in Berührung kam. Manch Händler, der sich der Karawane eine Zeit lang anschloss, trug ein Fieber in sich, das nicht weichen wollte. Trotz der Hitze schüttelte es den Körper erbärmlich. Bald darauf bildeten sich dicke Geschwüre, die, wenn sie aufbrachen, einen beißenden Geruch verströmten. Öffneten sie sich nicht, starb der Kranke jämmerlich. Heimlich hatten sich die Reisenden einiger Toten entledigt und sie der weiten Steppe übergeben. Auch der Verwalter Leonardos war darunter, nachdem er unter Qualen gestorben war. Nun bewegte sich die Karawane mit den geschwächten Menschen nur schleichend. Als sie nicht mehr weit von den Toren Caffas entfernt war, stürzten die Tataren aus dem Hinterhalt hervor und stießen auf keine Gegenwehr. Der wahre Grund offenbarte sich schnell. Als ein Tatar während des Überfalls eine Sänfte öffnete, in der ein siecher Mann lag, prallte er vor der üblen Ausdünstung zurück, die diesem entströmte. Erfüllt von böser Ahnung hob er mit der Schwertspitze das Hemd des Leidenden und durchtrennte es mit einem Schnitt der scharfen Klinge. Fluchend wich er zurück. Der Körper des Mannes war mit eitrigen Beulen und Flecken übersät. Einige Krieger, die neugierig herbeigeeilt waren, fuhren ebenso entsetzt zurück. Die Karawane hatte die Pest mitgebracht, den Schwarzen Tod.

Dschani Beg wurde benachrichtigt und eilte herbei. Nachdem er sich einen Überblick verschafft hatte, erteilte er knapp seine Befehle: »Haltet Abstand von den Menschen! Plündert die Karawane, nehmt Pferde und Kamele mit! Die Reisenden überlasst ihrem Schicksal!«

Doch er hatte die gefährliche Seuche unterschätzt. Mit dem Raubgut hatte er sich wahrlich die Pest ins eigene Lager geholt. Schon bald brach sie mit aller Macht aus. Wurde ein Mann verseucht, übertrug dieser die Krankheit alsbald auf zehn weitere. So waren es nicht die Pfeile des Krieges, die die Männer dahinrafften, sondern ein viel schlimmerer Feind, dem sie nichts entgegensetzen konnten. Außerhalb des Lagers türmten sich die Leichenberge und wenn der Wind ungünstig stand, drang der Verwesungsgestank meilenweit, sogar bis ins Innere der Stadt. Der Tatarenfürst zürnte und fluchte. Sollte er ein zweites Mal mit seiner Belagerung scheitern? Nein, das durfte er nicht dulden. Düster brütete er in seinem Zelt und sann lange vor sich hin, bis sich seine Züge plötzlich erhellten. Ein grausames Lächeln umspielte seine Lippen. Er erhob sich und erteilte den Befehl: »Bringt die Bliden, die Wurfwaffen, und stellt sie vor die Mauern der Stadt!«

Seinem Befehl wurde augenblicklich Folge geleistet und ein emsiges Treiben begann. Die mächtigen Wurfmaschinen, welche die Pferde heranzogen, wirkten, als streckten sie ihre Arme trotzig in den Himmel. Nun wurden sie in Schussposition gebracht, indem jeweils zehn kräftige Kämpfer die Rute mittels einer Winde Meter um Meter herunterzogen. Etwa eine Stunde dauerte die schweißtreibende Arbeit, dann standen sie in Wurfstellung. Die Männer keuchten erschöpft und warteten auf weitere Befehle des Blidenmeisters, der alles überwachte. Doch dieser hängte selbst die eigentliche Schleuder, ein langes starkes Tau mit einem Sack in der Mitte, an den massiven Haken. Hier sollte das Geschoss hinein, nach dem er nun verlangte. Als einige Kämpfer eine schwere Steinkugel heranwuchteten, gebot Dschani Beg ihnen mit donnernder Stimme Einhalt.

»Keine Kugeln! Nehmt die Toten und katapultiert sie über die Mauer!«, befahl er mit feurigem Blick.

So geschah es. Statt Steinkugeln begannen die Tataren nun die Toten einzusammeln und auf ihre letzte Reise über die Mauer zu katapultieren.

Leonardo lehnte fassungslos an einer Hauswand, während er Zeuge dieses grausigen Schauspiels wurde. Sein Gesicht hatte jegliche Farbe verloren. Die Glieder gehorchten ihm nicht mehr. Er glaubte, jeden Augenblick würde sich ein Abgrund vor ihm auftun und ihn für immer verschlingen. Die klagende Stimme einer Frau drang an sein Ohr und brachte ihn zur Besinnung. Allmächtiger! Maral, die Kinder. So schnell ihn seine Füße zu tragen vermochten, eilte er seinem Haus entgegen, das sich im Herzen der Stadt befand. Die Gassen wirkten ausgestorben. Als er das Haus betrat, fand er seine Familie in einem Winkel der Halle kauernd. Marals Augen wirkten tiefschwarz, denn die Angst hatte ihre Pupillen unnatürlich geweitet. Ihr Atem ging flach und sie hielt die Arme schützend über ihre Kinder, die sich verängstigt wie kleine Vögelchen an sie drängen.

»Leonardo! Dem Himmel sei Dank!«, stöhnte sie erleichtert auf und stürzte sich, gefolgt von der Kinderschar, in seine Arme. Eine Weile hielten sie sich wortlos umfangen.

»Was geht da draußen vor, Leonardo? Woher kommen die fliegenden Toten?«, fragte sie zitternd.

Leonardo beschrieb ihr in hastigen Worten, was er selbst erlebt hatte. »Der Tatarenherrscher will die Stadt erobern und nichts ist ihm heilig. Wir sind in großer Gefahr«, schloss er. Maral blickte ihn bestürzt an.

»Dein Traum«, flüsterte sie entsetzt. »Oh, Leonardo, ich fürchte mich so sehr.«

»Ja, der unselige Traum war ein Zeichen. Gott schütze uns vor dem, was uns bevorsteht!« Sein Blick verfinsterte sich.

»Was sollen wir jetzt tun?«

»Wir dürfen keine Zeit versäumen. Unser Heim müssen wir aufgeben und Caffa mit dem nächsten Schiff entfliehen. Komm, lass uns den Hausstand ordnen und alles zusammentragen, was wertvoll und leicht zu befördern ist.«

Die ganze Nacht sichteten sie ihren Besitz, während die Kinder eng aneinandergeschmiegt in einem Winkel schliefen. Im Morgengrauen verluden sie ihr Hab und Gut auf einen Pferdewagen, setzten die Kinder obenauf und kutschierten zum Hafen, um sich einschiffen zu lassen.

In der Luft lag der Geruch des Todes. Darum banden sie sich Tücher vor das Gesicht, die sie mit Kräuteressenzen getränkt hatten. Die Fahrt durch Caffa gestaltete sich gespenstisch und ihnen bot sich ein grausiger Anblick. Tote lagen verstreut und wirkten wie zerbrochene Puppen. Menschen, in lange Umhänge gehüllt, die Gesichter verborgen, drückten sich an den Häuserwänden. Einige hatten Karren herbeigeschafft, auf die sie die Toten luden, um sie hernach dem Meer zu übergeben. Die Sonne war verschwunden und am Himmel türmten sich dunkle Regenwolken. Bald hatten sie den Hafen erreicht. Von der See her wehte eine frische Brise und verdünnte den entsetzlichen Gestank unter der Pestglocke, die über der Stadt hing. Doch Leonardos Hoffnung wandelte sich in Entsetzen, als sie dort eintrafen und kein Schiff am Pier lag. Ein einsamer Seemann hockte an einem Pfeiler und nähte sein Netz.

»Guter Mann, sagt mir, wo sind die Schiffe geblieben?«, fragte Leonardo erregt.

»Wie Ihr seht, mein Herr, sind sie auf hoher See. Gestern lagen hier drei Handelsschiffe, die bereits Ladung aufgenommen hatten und heute Morgen auslaufen wollten. Doch in der Nacht kamen Menschen aus der Stadt geflohen. Hals über Kopf stürmten sie die Schiffe, nur mit dem Nötigsten versehen. Als die Mannschaft erfuhr, was Caffa widerfahren ist, stach sie sofort in See.«

»Großer Gott!«, schrie Leonardo auf. »Was sollen wir denn tun?«

Der Seemann zuckte die Achseln. »Wir erwarten nächste Woche ein Schiff aus Konstantinopel. So lange müsst Ihr Euch gedulden.«

Niedergeschlagen machten sie sich auf den Rückweg. Der Himmel öffnete seine Schleusen und als sie ihr Heim erreichten, waren sie bis auf die Haut durchnässt. Erschöpft sank Leonardo auf die Knie und betete zu seinem Schöpfer, die Seinen zu verschonen.

Es regnete in Strömen auf Caffa, als beweine der Himmel die schreckliche Katastrophe, welche die Menschen hier heimsuchte. Schon nach zwei Tagen erkrankten die Ersten an der furchtbaren Seuche. Es waren vor allem die Kinder, die sich die Pest mit ihren dürren Armen griff. Ein Jammern und Klagen drang aus den Häusern. Kein Medicus vermochte die Pest zu bekämpfen. Sie war nicht zu bannen und die Ordnung in der Stadt war dahin. Räuber überfielen die Todgeweihten, und sie mussten mit ansehen, wie ihnen ihr Hab und Gut gestohlen wurde. Doch was wollten die Räuber mit dem Diebesgut beginnen? Mancher Bäcker war siech und buk kein Brot mehr und der eine oder andere Metzger war der Seuche erlegen. Es mangelte an Nahrungsmitteln. Auch die Schiffe ließen auf sich warten, die für Nachschub sorgten. In den Kirchen drängten sich die Menschen und die Priester schimpften auf die Juden, denen sie die Schuld an diesem Elend zuwiesen. Die Juden aber versteckten sich hinter den Mauern der Tempel und verfluchten die Christen und ihre Verleumdungen. In den Moscheen hatte man die Türen verriegelt, damit ja kein Christ oder Jude eindrang. Die Gemeinschaft in Caffa war zerstört.

Leonardos Haus blieb nicht verschont. Schleichend hatte sich die Seuche Einlass verschafft. Bestürzt stand er am Lager seiner beiden Jüngsten, deren kleine Körper ein hohes Fieber schüttelte. Maral kniete vor ihren Söhnen und rang hilflos die Hände.

»Reinige ihre Körper mit warmem Wasser und lege ihnen frische Kräuterumschläge auf die Brust!«, riet Leonardo. »Ich werde Kräuter verbrennen, damit dieser furchtbare Gestank, der durch jede Ritze drängt, für eine Zeit lang vertrieben wird.« Überall im Haus entzündete er Räucherpfännchen, wobei er die furchtbare Ahnung bekämpfte, die sein Herz beschlich.

Am nächsten Tag war das Fieber der Kinder weiter gestiegen. Am Hals und in den Leisten hatten sich Pestbeulen gebildet. Leonardo schickte seine Knechte aus, einen Medicus aufzutreiben. Doch sie kamen unverrichteter Dinge zurück. Der Medicus, den sie endlich nach langer Suche gefunden hatten, verweigerte einen Krankenbesuch aus Sorge um die eigene Gesundheit. Inzwischen glich die halbe Stadt einem Krankenlager, an dessen Seite der Tod seine Wache hielt.

Die Seuche befiel Leonardos dritten Sohn. Verzweifelt machte sich Leonardo auf, um selbst nach einem Medicus zu forschen. Schon wollte er bedrückt aufgeben, da sah er einen Arzt aus einem Wohnhaus treten. Er hastete auf ihn zu und bat flehentlich um Hilfe. Im Laufschritt eilten sie auf sein Heim zu. Dort setzte der Medicus seine Pestmaske auf. Als er vom Krankenlager trat, wiegte er bedenklich den Kopf. »Eure Kinder hat es bitter getroffen – dagegen hat mein ärztliches Können keine Macht. Es liegt in Gottes Hand. Ich verordne Euren Kindern ein Mittel, das heilende Kräuter wie Anis, Fenchel und Kümmel beinhaltet. Zudem sorgt der enthaltene Schlafmohn für etwas Linderung der Beschwerden. Dennoch rate ich Euch, holt einen Priester, der um ihren Beistand fleht.«

Der Schmerz in Leonardos Haus fand kein Ende. Hatte er gehofft, wenigstens eines seiner Kinder könne der Seuche entkommen, so sah er sich getäuscht. Den kräftigsten seiner Söhne traf es zuletzt. Nun lagen alle vier Kinder krank danieder. Nach verzweifelter Suche trieb Leonardo einen mitleidigen Priester auf, der bereit war, am Lager seiner Kinder für ihre unschuldigen Seelen zu beten. Zähflüssig verrann eine qualvolle Zeit. Endlich erbarmte sich der Himmel und erlöste sie von ihren Leiden. Sie starben allesamt innerhalb einer Woche.

Darüber verlor Maral die Beherrschung. Sie warf sich schreiend auf die Erde und zerriss sich ihre Kleidung. Dann streute sie sich Asche auf ihr Haupt und sprach fortan kein Wort mehr. Niemand vermochte, sie über ihren Verlust zu trösten. Nun blieb Leonardo nur noch eines, die Kinder in Würde zu bestatten. Doch es fand sich kein Totengräber, denn die Stadt war selbst zum Grabe geworden. So griff Leonardo zur Schaufel und hob unter Tränen eine Grube aus. Behutsam wickelte er die Kinder in Leinentücher und legte sie hinein. Bevor er ihre Körper mit Erde bedeckte, hob er die Hand zum Himmel und ballte sie zur Faust.

»Wehe mir, was muss ich noch erleiden? Welche grausame Qual hat das Schicksal für mich gewählt? Die Kinder sterben vor den Alten. Wo gestern noch ein fröhliches Lachen erklang, bleibt mir nichts mehr als kalte Erde. Wohin mein Auge auch blickt, kein sicherer Ort, kein Hafen tut sich mir auf. Die Hoffnung auf ersehnte Rettung ist verloren. Schau nieder, Herr, auf die zahllosen Leichenzüge. Sie tragen auch die Zuversicht ins kühle Grab. Weh mir, da ich die Kirchen meide, die keinen Trost zu spenden vermögen und nur von Totenklagen hallen. Nimm diese Engel hin, die mein Glück und meine Freude waren, die ohne Glockengeläut den letzten Weg beschreiten!«

Maral hockte reglos am Grabesrand. Stumpf starrte sie vor sich hin. Ihre Seelenpein war einer unendlichen Leere gewichen. Nachdem Leonardo die toten Kinder mit Erde bedeckt hatte, hob er Maral in seine Arme und trug sie ins Haus.

Das Sterben in Caffa nahm kein Ende. Die Pest wütete vor und hinter den Stadttoren und hielt reiche Ernte. Ein letztes Handelsschiff traf im Hafen ein, löschte die Ladung und stach kurz darauf in See. Wer die Kraft noch aufbrachte, verließ mit ihm die Stadt.

Leonardo konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Maral lag im Fieber. Abgezehrt, dunkle Ränder unter den Augen, war sie nur noch ein Schatten jener schönen Frau, die einst sein Herz erobert hatte. Ihr Körper glühte. Unruhig warf sie sich auf dem zerwühlten Lager hin und her. Er wachte an ihrem Bett, streichelte sie beruhigend und kühlte unermüdlich ihre Stirn mit feuchten Leinentüchern. Mit einem Mal öffnete sie die Augen. Ihr Blick wirkte entrückt. »Leonardo, ich sterbe«, flüsterte sie, »Mir ist so kalt.«

»Maral«, rief er bestürzt, »verlasse mich nicht auch noch!« Dann eilte er, um eine weitere Decke zu holen.

»Ich bin so müde«, murmelte sie. »Die Kinder rufen mich.«

»Schau mich an, mein Liebchen«, bat Leonardo. »Auch ich brauche dich.«

»Es ist so dunkel, Liebster. Hole ein Licht, damit ich dich sehen kann.«

Leonardo stand auf, um ein Talglicht zu holen. Als er an ihr Lager zurückkehrte, hatte sie ihr Leben ausgehaucht. Fassungslos starrte er auf die entseelten Augen. Er hörte einen entsetzlichen Schrei, bis er gewahr wurde, dass er selbst es war, der wie ein waidwundes Tier schrie. Er schrie so lange, bis ihm die Sinne schwanden. Dann sank er neben ihr Lager. Somit endete sein Lebensglück und das vieler anderer Menschen durch die Pest.

»Ein Ende hat der Schrecken nicht gefunden. Denn wie ein böser Geist ist der Schwarze Tod mit den Schiffen über die Meere gezogen. Selten wurden Menschen so würdelos dahingerafft, Städte und Dörfer entvölkert. Was im Morgenland begann, fand im Abendland seinen grausigen Abschluss – und alles, weil die Macht sich über die Menschlichkeit stellte«, endete Hamed seine Erzählung.

Anschließend sprach niemand auf dem Schiff ein Wort. Ob Pest oder Krieg, gestorben wurde immer. Die schrecklichen Ereignisse längst vergangener Tage erinnerten die Zuhörer daran, dass das Leid zu allen Zeiten da war und den Menschen stets ein hartnäckiger Begleiter sein konnte. So mancher hätte sich gewünscht, eine fröhliche Geschichte zu hören, um das Leid wenigstens eine Zeit lang zu vergessen. Aber zur Fröhlichkeit gehörte auch die Leichtigkeit. Doch die Leichtigkeit war ihren Leben so fern, wie die Sterne, die über ihnen funkelten.

Und auch diese Nacht verging, um einem neuen Tag Platz zu machen. Delara starrte in den wolkenlosen Himmel. Die Sonne brannte erbarmungslos auf das Schiff und seine Menschenfracht. Die Zunge klebte ihr am Gaumen und ihre Lippen fühlten sich an wie Pergament. In ihrem Magen nagte bohrend der Hunger. Auf dem Seelenfrachter herrschte Schweigen. Die lange Überfahrt war anstrengend und hatte alle ermüdet. Erschöpft hockte Delara auf dem Bootsboden. Sobald die Wellen höherschlugen, rückten die verängstigten Menschen näher zusammen. In der darauffolgenden Nacht schwammen Haie um das Boot und hin und wieder hörte Delara das Wimmern eines Kindes, das sich ängstlich an seine Mutter presste.

In der Morgendämmerung wurde der Wellengang unruhiger. Plötzlich trieben Reste eines gekenterten Bootes sowie Schwimmwesten und Kinderschuhe an ihnen vorüber. Die Menschen an Bord hielten den Atem an. Ein Stöhnen drang aus erschöpften Mündern. Einige begannen zu flüstern, als könnte das Meer sie hören. Verzweiflung machte sich breit und in allen Augen stand die bange Frage: Was war mit den Bootsflüchtlingen geschehen? Eine Frau begann laut zu weinen, andere wimmerten still vor sich hin. Delara spürte ihr Herz bis zum Halse schlagen. In ihrem Kopf formten sich Fragen ohne Unterlass: Hatten sie nicht schon alle die Heimat verloren? Sollte nun auch ihr Leben hier enden? Wenn nun ein Sturm aufkäme, würden die Wellen das Boot verschlucken? Würde das Meer zu ihrem nassen Grabe werden? Aber ich bin doch noch so jung, dachte sie verzweifelt, während die Angst über sie kroch. So verging ein weiterer Tag und viele von ihnen hatten das Gefühl, dass der Tod mit ihnen fuhr.

Wieder neigte sich der Tag dem Ende zu. Die See blieb ruhig und ließ die Hoffnung wieder blühen, dass alle diese Flucht überleben würden.

»Es kann nicht mehr lange dauern«, hörte Delara mitunter ein Wispern. Hamed und seine Familie lagen still beieinander. Die Kinder waren zu schwach zum Weinen. Delara schlang die Arme um sich, als wollte sie sich selbst beschützen vor all dem, was die Dunkelheit vor ihr verbarg. Neben dem quälenden Durst nagte die Einsamkeit an ihr. »Ach, liebe Mama«, wisperte sie in die Finsternis, »wie gern würde ich mich jetzt in deine sanften Arme kuscheln. Und du, mein lieber Baba, wie gern würde ich jetzt deinen schönen Geschichten lauschen.« Tränen kullerten über ihre Wangen, die der Wind mit seinem kalten Atem forthauchte.

Jäh spürte sie das Böse ganz nah bei sich. Sie traute sich nicht, sich umzusehen. Zu groß war das Grausen, das sie plötzlich befiel. Der Märchenspiegel! Das Böse wollte ihn ganz vernichten, indem es ihr seine Splitter nahm, die in der kleinen hölzernen Dose verborgen waren. Sanft strich sie mit ihrer Hand über das fein polierte Holz und dachte an ihren geliebten Vater. Innerhalb von ein paar Wochen war ihre heile Welt durch das Böse zerbrochen und nichts außer Erinnerungen waren geblieben. Als ihr Vater die Dose geschnitzt hatte, war Delara zu seinen Füßen gesessen und hatte zugesehen, wie das kleine Kunstwerk unter seinen Händen entstanden war. Nachdem er seine Schnitzerei beendet hatte, lächelte er und sprach: »Nimm, mein liebes Kind. Darin kannst du deine kleinen Schätze aufbewahren.« Und nun lagen darin die Splitter des zerbrochenen Märchenspiegels und sie war ihre Hüterin. Vorsichtig öffnete sie den Deckel der Dose und zog einen der Splitter hervor, der aussah wie die Spitze eines eisigen Berges. Mondlicht fiel auf die Scherbe und ihr wurde ganz seltsam ums Herz. Erinnerungen erwachten, weckten ihre Sehnsucht an fröhliche Bergwanderungen mit den Eltern. Oft hatten sie an einem grünen Hang gerastet, übersät mit zarten Sternenblumen, und obwohl die Sonne brannte, erfrischte eine kühle Brise ihre Gesichter. Die Natur hatte ihre Schönheit wie einen Mantel vor ihnen ausgebreitet und sie hatten dieses Glück in sich aufgesogen wie die frische Bergluft und den Duft unzähliger Kräuter, die zu ihren Füßen wuchsen. Ihre Umgebung versank im Nebel. Die Märchenwelt nahm Delara in sich auf und schenkte ihr das erste Märchen …

Golejach, die Eisblume

Weit von hier im Winterreich liegt der frostige Berg Damawand. Selbst im Sommer schmückt ihn eine Schneekrone. Meterhoch ragen die kristallklaren Eisspitzen in den Himmel empor und kein Sonnenstrahl vermag, sie zu schmelzen.

Tief in den Hallen des Berges lebte einst der Winterkönig Sarde Chan mit seiner einzigen Tochter Golejach. Seit ihm Nuri, seine Königin, gestorben war, hütete er sein Töchterlein wie seinen Augapfel. Golejach hieß in der Wintersprache Eisblume und kein Name konnte ihr gerechter werden. Ihre Haut war weiß wie Alabaster und das Haar fiel ihr in fließenden Wellen bis auf die Hüften hinab. Glitten die fahlen Strahlen der Wintersonne darüber, glänzte es wie geputztes Silber. Sah man in ihre Augen, so leuchteten sie wie klarer Bergkristall, und so rein wie Kristall war auch ihr Herz. Im Reich, das der Winterkönig Zarma nannte, war man stolz auf die schöne Eisprinzessin und wenn die Zarmaner ihre Kinder schalten, hieß es stets: »Nimm dir ein Beispiel an Golejach. Sie bereitet ihrem Vater keinen Kummer.« Man munkelte, wer sie einmal erblicke, könne sie niemals vergessen. Wenn sie mit ihren Schneejungfern über das Eis in den weiten Hallen schwebte und sich selbstvergessen im Reigen wog, war darin so viel Anmut, dass selbst ein Schmetterling sie beneidet hätte.

Eines Tages, als Sarde Chan durch seinen Eispalast schritt, hörte er ein Seufzen, das sich wie ein Echo an den Eiswänden entlang schlich. Als er die Ursache ergründen wollte, entdeckte er Golejach, die in Gedanken versunken mit ihren Glaspantöffelchen auf den Eisfliesen scharte.

»Was bedrückt dich, mein Töchterchen?«, fragte der besorgte König.

»Ach, mein lieber Vater, ich will nicht undankbar sein. Ich lebe mit dir in einem Palast, in dem mir jeder Diener und jede Jungfer meine Wünsche von den Augen liest. Doch fehlen mir Geschwister, um mit ihnen die Zeit zu teilen. Trotz meiner Jungfern fühle ich mich einsam.«

»Wenn es nur das ist«, sagte Sarde Chan, »kann ich Abhilfe schaffen. Ich werde einen Ball geben und die Jahreszeiten mit ihren Kindern dazu einladen. Sie können die dunklen Monate bei uns verbringen, denn da herrsche ich und die anderen ruhen. Ich denke, die Abwechslung wird sie erfreuen.«

Sofort schickte er seine Boten mit ihren Rentierschlitten aus, um die Gäste abzuholen.