8,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Der Genjokoan ist ein Lehrgedicht aus dem 12. Jahrhundert, verfasst vom Gründer der Japanischen Soto-Linie, Eihei Dogen Zenji. Ursprünglich schrieb er dieses Gedicht für einen Laienschüler, verfeinerte es aber sein gesamtes Lehrleben lang und setzte es schließlich an den Anfang seiner Schriftensammlung. Dieser Kommentar - wie der Genjokoan selber auch - wendet sich nicht nur an Zen-Buddhist*innen, sondern an alle Menschen, die wissen wollen, wer sie sind, was Leben ist und wie sie es aufrichtig leben können. Ein Zeile-für-Zeile Kommentar ist eine Lehrform des Zen, in der Regel im Zweiergespräch mit dem/der Lehrer*in. Es gibt aber auch mehrere schriftliche Kommentare in dieser Form zum Genjokoan, bisher allerdings nur von Japanischen Meistern und es ist erst der Beginn, dass diese vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Dies ist der erste westliche und weibliche Kommentar zum Genjokoan.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Evi Gemmon Ketterer

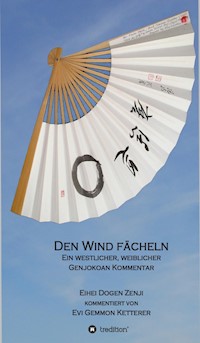

Den Wind fächeln

Über das Buch

Der Genjokoan ist ein Lehrgedicht aus dem 12. Jahrhundert, verfasst vom Gründer der Japanischen Soto-Linie, Eihei Dogen Zenji. Ursprünglich schrieb er dieses Gedicht für einen Laienschüler, verfeinerte es aber sein gesamtes Lehrleben lang und setzte es schließlich an den Anfang seiner Schriftensammlung.

Dieser Kommentar –wie der Genjokoan selber auch– wendet sich nicht nur an Zen-Buddhist*innen, sondern an alle Menschen, die wissen wollen, wer sie sind, was Leben ist und wie sie es aufrichtig leben können.

Ein Zeile-für-Zeile Kommentar ist eine Lehrform des Zen, in der Regel im Zweiergespräch mit dem/der Lehrer*in. Es gibt aber auch mehrere schriftliche Kommentare in dieser Form zum Genjokoan, bisher allerdings nur von Japanischen Meistern und es ist erst der Beginn, dass diese vom Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Dies ist der erste westliche und weibliche Kommentar zum Genjokoan.

Über die Autorin

Evi Gemmon Ketterer übt im Buddhismus seit 1995. Sie studierte mit Lehrer*innen aller Traditionen. 2002 wurde sie in Upaya von Joan Halifax Roshi in der Sotolinie ordiniert und lebte danach bis 2010 im Zen Center of Los Angeles unter der Anleitung von Wendy Egyoku Nakao Roshi. Seit 2010 ist sie wieder in der Schweiz, wo sie sich um Sterbende kümmert. Gemmon ist ausgebildete Pflegefachfrau mit Diplomen in Intensivpflege, Anästhesie und spezialisierter Palliative Care. Sie ist Autorin des Buches: Geschichten intimer Beziehungen, Sterbebetreuung einmal anders erzählt. Verlag Tredition, Deutschland.

DEN WIND FÄCHELN

EIN WESTLICHER, WEIBLICHERGENJOKOANKOMMENTAR

EIHEI DOGEN ZENJI

KOMMENTIERT VON

EVI GEMMON KETTERER

Ich widme diesen Kommentar allen Frauen des Dharma, deren Namen und deren Belehrungen vergessen wurden und werden.

Impressum

© Evi Ketterer, Affoltern am Albis, 2018

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

978-3-7469-4662-7 (Paperback)

978-3-7469-4835-5 (Hardcover)

978-3-7469-4664-1 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist mit Zustimmung des Verlages und des Autors zulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, sind Worte des Dharma, daher weder meine, noch bezahlbar. Deshalb gilt: Was immer davon hilft, anderen zum Erwachen zu helfen, möge seinen Weg finden und was immer schädlich ist und zu Leiden führt, dafür entschuldige ich mich. Möge es auf taube Ohren stoßen oder schnell in Vergessenheit geraten.

Dies gilt nicht für die zitierten Worte anderer Werke.

Inhalt

Einleitung

Begriffserklärung

Genjōkōan, Erstes Kapitel des Shōbōgenzō

Der Gesamtüberblick

Genjokoan, der Titel

Abschnitt 1-3

(1) Wenn alle Dharmas das Buddha-Dharma sind,

(2) Wenn die Zehntausend Dinge

(3) Da der Buddha-Weg

(4) Doch obgleich dem so ist,

(5) Wenn die Buddhas wahrhaft Buddhas sind,

(6) Den Buddha-Weg ergründen

(7) Wenn jemand beginnt die Lehre zu suchen,

(8) Brennholz wird zu Asche

(9) Wenn eine Person erwacht,

(10) Wenn das Dharma den Körper und Geist

(11) Ein Fisch, der im Ozean schwimmt,

(12) Wenn nun ein Vogel oder ein Fisch

(13) Zenmeister Baoche vom Berg Mayu

Dank

Literaturverzeichnis

Einleitung

Wie kommt man dazu, die große Erde als Gold zu erkennen, in einer Zeit, in der die Menschheit sich selbst auszurotten imstande ist und von dieser Macht womöglich Gebrauch macht? Kann man das immer noch oder ist es eine Mär aus vergangenen Zeiten, als das Leben romantisch und naturverbunden war? Was hat ein Gedicht aus dem 12. Jahrhundert mit uns zu tun und kann es uns auch heute noch etwas von Bedeutung für unsere Übung und unser Leben sagen?

Als Dogen Zenji lebte (1200 – 1253) war nichts romantisch, weder in seinem persönlichen Leben, noch in der Politik des Landes. Es herrschten große Umbrüche, auch in den Buddhistischen Schulen und Tempeln. Wenn jemand glaubt, die Buddhistischen Zentren wären damals und auch heute weniger machthungrig und involviert in die politischen Intrigen des Landes, als andere kirchliche Institutionen heutzutage, dem empfehle ich das Kapitel: „The Time When Dogen Lived“ und die folgenden in „The Treasury of the True Dharma Eye, Zen Master Dogen‘s Shobogenzo“1.

Doch Dogen glaubte nicht daran, dass man durch Macht und Einfluss glücklich wird, er wollte das Dharma lehren, so wie er es als Perspektivenwechsel in seinem Leben erfahren hatte. Er wurde dafür nicht geliebt und musste an drei verschiedenen Tempel starten, als er von China zurückkam. Aber er gab bis zu seinem Tod nicht auf.

Seine persönliche Biographie hat ihm wohl schon früh keine Ruhe gelassen und ihn getrieben, Antworten zu finden. Das, was vermutlich alle großen Suchenden verbindet, hat immer etwas mit dem Tod zu tun. Die Mutter von Dogen Zenji starb, als er acht Jahre alt war. Dies hat ihn zutiefst erschüttert. Heute würden wir es als Kindheitstrauma bezeichnen. Er suchte eine Antwort auf die Frage nach Leben und Tod, so wie auch der Buddha danach suchte.

Wir alle haben größere und kleinere Kindheitstraumas, wir haben Strategien entwickelt, damit umzugehen, aber wir sind nicht alle mit unseren Überlebensstrategien zufrieden. Dogen Zenji war es auch nicht. Er trat in ein Kloster ein und wurde Novize. Er war nicht befriedigt mit seiner Suche im eigenen Land und riskierte sein Leben um nach China zu reisen und einen authentischen Lehrer zu finden. Er fand ihn in Rujin Zenji, einer der die Dringlichkeit von Dogen Zenjis existentiellen Fragen ernst nahm, seine spirituelle Größe erkannte und ihn lehrte. Mögen wir alles so suchen und solch eine*n Lehrer*in finden.

Für jene, die wie Dogen Zenji nicht glauben, dass das, was sie er-leben die letzte Wirklichkeit ist, hat Dogen Zenji den Genjokoan geschrieben. Irgendwo müssen wir unsere Suche und unseren Weg beginnen und das irgendwo ist für Dogen Zenji immer das bedingte Selbst, wie wir es erleben: „Den Buddha-Weg ergründen, heißt das Selbst ergründen.2„

In den Kommentaren zum Genjokoan, - bisher in Englisch und teilweise in Deutsch erschienen- taucht immer wieder die Frage auf, ob Dogen Zenji3 einen roten Faden im Genjokoan hatte, oder die einzelnen Abschnitte für sich stehende Aphorismen sind. Für mich ist es kein Entweder-oder. Die Gesamtheit des Stücks zeigt, was ich in der Herangehensweise Dogen Zenjis sehe und was ich als Orientierung durch den ganzen Kommentar versuche zu beleuchten.

Im Genjokoan nutzt Dogen Zenji Bilder, die er in jedem Abschnitt beleuchtet. Diese Bilder sind wie Koans4, man muss sie in sich hineinsinken lassen, bis man vollständig damit verschmilzt.

Dafür stehen am Anfang gedankliche Prozesse, also eine Entscheidung, mich auf etwas einzulassen und mein bedingtes Selbst dem Bild hinzugeben. Zen-Buddhist*innen mögen das nicht so gerne als Gedanke anerkennen, denn Gedanken sind schließlich verpönt. Aber es ist eine Hirnleistung, die willentlich erzeugt den Blick nach außen verändert. Zumindest kommt dem Selbstbild das so vor. Denken ist einer der sechs Sinneskontakt, die der Buddha beschreibt. Ich komme gleich darauf zurück, warum es wichtig ist, es als Gedanke anzuerkennen, denn in dieser Fähigkeit liegt auch das Potential, die Grenzen dieses Gedankens zu durchbrechen.

Was wir heute über unser Gehirn und die daraus resultierende Bedingtheit des Menschen wissen, ist dass wir hauptsächlich von Überlebenstrieben getrieben sind. Das Stammhirn kategorisiert dafür alles in Entwederoder Schemen und danach laufen Automatismen ab. Nun stellen wir das bei unseren tierischen Artgenossen nicht in Frage: Wenn sie Hunger haben, töten sie oder fressen Sträucher und Gräser; wenn sie müde sind, legen sie sich irgendwo hin, und wenn sie Lust aufeinander haben, paaren sie sich.

Da der Mensch in seiner Bedingtheit das Denken „erfunden“ hat, ist das nicht mehr ganz so einfach. Wir bringen nicht einfach ein Schwein um, weil wir Hunger haben und halt grad ein Schwein rumläuft. Wir denken, rotes Fleisch ist ungesund, ich sollte lieber Hühnerbrust essen. Oder wir denken, es ist besser vegetarisch zu essen, oder kein Zucker….. Letztlich ist uns aber die Basis mit den Tieren gemein: wenn wir Hunger haben, wollen wir essen. Ajahn Amaro hat einmal in einem Dharmavortrag das Studienergebnis eines Freundes präsentiert, welches unseren Überlebenstrieb sehr gut sichtbar macht und auf drei Fragen des Gehirns reduziert. Wenn wir etwas Fremden begegnen (und das tun wir immer, weil alles vergänglich und damit immer neu ist), dann stellen wir drei Fragen:

1) Wird es mich fressen?

2) kann ich es fressen?

3) können wir uns paaren?

Ich musste so lachen, als ich das hörte. Es ist schlicht wahr, so simpel sind wir gestrickt. Wir Menschen denken: okay, das sind die Tiere, aber schließlich sind wir Menschen weiter entwickelt. Darum habe ich die Fragen mal in die konsum- und machtorientierte Sprache und unsere Zeit übersetzt:

1) Hat es Macht über mich?

2) kann ich Macht darüber erlangen?

3) Kann ich es für meine Zwecke manipulieren?

Es ist wichtig, dass wir auf der Basis dieser drei Fragen das bedingte Selbst ergründen und verstehen, dass der Genjokoan uns auf dieser Basis abholt. Dogen Zenji sagt nicht, dass diese Ansicht auf das Leben falsch ist. Ganz im Gegenteil, es ist Teil unserer natürlichen Bedingtheit. Nur ist es leider so, dass wir in diesem Leben Sklav*innen dieser Ansicht sind, wenn wir nicht darüber hinausgehen. Andererseits: ohne zu überleben, können wir nicht erwachen, also müssen wir uns diesen Fragen stellen.

Teil der menschlichen Bedingtheit ist auch, dass wir erkennen, dass das nicht das ganze Leben ist. Um uns zu helfen, gibt uns Dogen Zenji im Genjokoan jeweils Bilder an die Hand, die selbst 800 Jahre nach seinem Leben noch völlig klar und verständlich sind. Was Dogen Zenji im Genjokoan auszudrücken versucht, sind die Dimensionen der Wirklichkeit und das Potential des Menschen sie zu erkennen. Daher ist der Genjokoan weder linear, noch sind die Abschnitte getrennt voneinander. Der Genjokoan ist die Manifestation von Indras Netzt, in der sich jede Perle in jeder anderen spiegelt, sie sind gleichzeitig abgetrennt und nicht abgetrennt, sie sind Einheit und Vielheit, so wie unser gesamtes Leben auch. Es kann gar nicht anders sein, denn so ist das Leben. Dogen Zenji hat die Sprachgewalt, es uns verständlich zu machen.

Dogen Zenji gibt uns also pro Abschnitt ein Bild, in welches wir eintauchen können. Ich übe nun mit den Genjokoan sehr intensiv seit fast zehn Jahren. Immer wieder fasziniert es mich, wie mir die Bilder im Alltag begegnen und ich mich darauf einlassen kann. Da fahre ich mit dem Paddleboard auf den See und beobachte das Ufer, das sich bewegt, bis ich erkenne, dass ich mich bewege5. Ich schaue auf eine Pfütze und sehe den Mond, der sich vollständig darin spiegelt, ohne dass es die Pfütze oder den Mond stören würde6. Ich sehe den Spatz und den

Milan und mir wird klar, obwohl sie beide Vögel sind, sehen sie eine komplett andere Welt, die in ihren Augen aber ihr vollständiges Leben ist.7

Den Menschen, die nicht akzeptieren können, dass ihr Entweder-oder Denken das ganze Leben ist und die diese Beschränktheit so sehr ärgert (noch so ein Begriff, der unter Buddhist*innen verpönt ist), dass sie willig sind, dafür zu sterben, rate ich, in den Genjokoan einzutauchen und Zazen zu üben.

Keine Sorge, wir sterben nicht, wenn unsere feste Ansicht über unser Selbst stirbt. Es tut mir leid, aber wir werden kein anderer Mensch, noch verschwinden unsere Überlebensstrategien und eingefahrene Muster. Auf der Ebene müssen wir uns schon den Fächer schwingen, um den Wind am wehen zu halten8, Therapie machen und Ethik üben. Und doch weckt Erwachen „die Macht der durchdringenden Einsicht“ zu mehr Verstehen und Klarheit9, die wir dann durch unser Leben verwirklichen können. Die Bilder Dogen Zenjis helfen uns, mit verschiedenen Perspektiven die Weite und Tiefe unseres gesamten Potentials zu leben, egal, wie wir die ersten drei Fragen unseres Stammhirns beantworten.

Wenn wir aus der Quelle leben, die jenseits der verengten Sicht von Anhaftung, Abwehr und Irrglauben unser Leben bestimmt, dann sind wir wirklich fähig, die große

Erde als Gold zu erkennen und den langen Fluss in süße Sahne zu verwandeln.10 Wenn wir erkennen, dass das Leben selbst gar keine Grenzen hat und wir den Mut haben, uns in diese Grenzenlosigkeit fallen zu lassen, dann erst beginnt der Buddha-Weg wirklich spannend zu werden - obwohl Begriffe wie Buddha und Buddha-Weg irrelevant werden, wenn man Töne aufs innigste hört und Formen mit gesammeltem Körper aufs innigste wahrnimmt.11

Zazen und Genjokoan zu leben ist nicht friedlich und freundlich abgehoben in einem Zendo zu sitzen. Ganz und gar nicht. Ich glaube, wenn wir als Menschen das Potential nutzen würden, welches der Buddha, Dogen Zenji und die erwachten Vorfahren uns zu eröffnen suchten, dann wäre die Welt, wie wir sie erleben, nicht in solch einem katastrophalen Zustand. Deshalb ist für mich den Buddha-Weg zu gehen auch heute noch ein Weg der Friedensarbeit.

Ich weiß nicht, ob jemand mit mir eine Pilgerreise durch den Genjokoan unternehmen möchte. Es gibt so gute Kommentare von Hakuun Yasutani, Kosho Uchiyama, Taizan Maezumi, Nishiari Bokusan, Shunryu Suzuki und Sohaku Okumura. In tiefem Respekt und voller Dankbarkeit verbeuge ich mich vor diesen Meistern, die für mich den Genjokoan entschlüsselt haben. Ihre tiefen Kenntnisse japanischer Schriftzeichen und Bedeutungen haben eine andere Tiefe in mein Leben gebracht.

Mein eigener Kommentar zum Genjokoan speist sich aus ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft für dieses Stück. Doch bin ich nicht in der Kultur und Sprache Dogen Zenjis groß geworden. Ich lebe auch nicht mehr in einem Vollzeittempel als Priesterin. Mein Kommentar wird anderer Natur sein.

Ich habe diesen Meistern nichts hinzuzufügen, außer meiner Liebe zu diesem Lehrstück, das mich aus dem Innersten heraus lebt; mich, eine westliche Zen-Ordinierte in ihrem kleinen Stadt-Tempel in der Schweiz, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, sich um sterbende Mitmenschen zu kümmern. Als aus diesem Innersten der Wunsch erwachte zu teilen, wie ich in diesen Rollen den Genjokoan lebe, habe ich mich hingesetzt und begann zu schreiben.

Begriffserklärung

Dieser Kommentar –wie der Genjokoan selber auchwendet sich nicht nur an Zen-Buddhist*innen, sondern an alle Menschen, die wissen wollen, wer sie sind, was Leben ist und wie sie es aufrichtig leben können. Trotzdem tauchen darin für das Zen und den Buddhismus typische Begriffe auf, die zwar im Kommentar erklärt werden, aber gerade am Anfang verwirrend oder gar abschreckend wirken können. Um zu zeigen, dass Genjokoan (da fängt es schon an, aber dem Titel wird ein ganzes Kapitel gewidmet) nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern mit unserem geistigen, spirituellen und körperlichen Wachstum, möchte ich gleich zu Anfang ein paar wenige Begriffe erläutern, weil sie im Text schon vorkommen. Dabei beziehe ich mich hauptsächlich auf die Kommentare von Kosho Uchiyama Roshi12 und Shohaku Okumura Roshi. Ich möchte es hier auch einfach halten, denn sie werden im Kommentar näher erläutert und wer es ganz genau wissen will, den/die verweise ich auf die Kommentare dieser beiden Lehrer. Ich versuche die Begriffe so zu erklären, wie sie im Genjokoan benutzt werden.

Buddha: Einerseits ist dies der historische Buddha. Wie meist im Zen, geht es aber im Genjokoan nicht um ihn direkt, sondern um die Wirklichkeit des Lebens vor der Spaltung in „Selbst“ und „Andere“, also in Dualität. Buddha ist dann das im Leben verwirklichte Potential davon. Über diese Verwirklichung redet der Genjokoan.

Dharma und Zehntausend Erscheinungen: Einerseits bedeutet Dharma die Lehre des Buddha, andererseits aber auch alle Erscheinungen, einfach alles. Dazu gehören auch alle Dinge, Sinne, Vorgestelltes und Wahrgenommenes. Im Genjokoan wird Dharma (Shobo) und Zehntausend Erscheinungen (Banpo) synonym benutzt. Im gesamten Genjokoan beziehen sie sich auf das Buddha-Dharma.

Buddha-Dharma: im Bedowa (einer anderen Schrift von Dogen Zenji) heißt es: „Wir sollten wissen, Buddha-Dharma zu üben, bedeutet wahrhaftig die Ansicht einer Unterscheidung zwischen Selbst und Anderen aufzugeben.“ Dies bezeichnet man als Nicht-Dualität.

Buddha-Weg: In Dogen Zenjis Schriftstück: „Zu beachtenden in der Übung des Weges“ heißt es dazu: „Das Buddha-Dharma nur um des Buddha-Dharma willen zu üben, ist der Weg.“ Wieder geht es darum, zur Wirklichkeit vor der Spaltung in Dualität zu erwachen. Den Buddha-Weg zu leben bedeutet ohne Fachjargon das Leben um des Lebens willen zu leben, frei von triebhaftem Ausleben unserer Anhaftungen und Begierden, unseren Abneigungen und unserem Zorn, die jeweils auf dem Irrglauben an ein festes Selbst begründet sind.

Zazen: Za bedeutet Sitzen und Zen bedeutet Meditation. Wir Westler*innen sind sehr schnell im Gebrauch dieses Wortes. Daher ein paar Worte dazu, obwohl es im Genjokoan nicht direkt gebraucht wird. Wenn darin von Übung geredet wird, geht es um Zazen im engeren und weiteren Sinne. Zur Übung von Zazen sei grundsätzlich gesagt: Wann immer wir in der Meditation mit unserem Geist etwas „tun“ oder etwas schulen, ist das nicht Zazen. Oftmals wird der Begriff „formlose Meditation“ verwendet. Das bedeutet, dass wir nicht in das Geschehen des Geistes eingreifen. Es gibt ein zentrales Schriftstück von Dogen Zenji zum Zazen. Darin heißt es unter anderem: „Das Zazen wovon ich rede ist kein schrittweises Erlernen von Zen. Es ist schlicht das Dharma-Tor der Gelassenheit und Freude. Es ist der Höhepunkt von vollständig verwirklichter Erleuchtung. Es ist die Verkörperung der absoluten Wirklichkeit.13“ Aus dieser Erklärung wird schon ein wenig deutlich, dass für Dogen Zenji Erwachen und die Übung von Zazen dasselbe sind. Er sagt ebenso im Fukanzazengi: „Denkt nicht über gut und schlecht, richtig und falsch nach. Mischt euch nicht in die Arbeit des Geistes ein oder versucht die Bewegung eurer Gedanken zu kontrollieren. Gebt es auf, Buddha werden zu wollen. Zazen hat absolute nichts damit zu tun, ob ihr aufrecht sitzt oder liegt.“

Jetzt folgt der Text des Genjokoan wobei er am eindrücklichsten ist, wenn man nicht versucht, ihn intellektuell zu verstehen (mehr dazu später im Text), sondern sich den Bildern hingibt. Denn Genjokoan als Lehrgedicht und als unsere gelebte Wirklichkeit sind vor der Trennung in Selbst und andere, also auch vor dem Erfassen mit unserem unterscheidenden Geist.

Genjōkōan, Erstes Kapitel des Shōbōgenzō

(1) Wenn alle Dharmas das Buddha-Dharma sind, gibt es Täuschung und Erwachen, Übung, Leben und Tod, Buddhas und lebende Wesen.

(2) Wenn die Zehntausend Dinge ohne festes Selbst sind, gibt es keine Täuschung und kein Erwachen, keine Buddhas, keine lebenden Wesen, keine Geburt und keinen Tod.

(3) Da der Buddha-Weg naturgemäß über den Zwiespalt von Überschuss und Mangel hinausgeht, gibt es Erscheinen und Erlöschen, Täuschung und Erwachen, lebende Wesen und Buddhas.

(4) Doch obgleich dem so ist, welken die Blumen, obwohl wir sie lieben, und das Unkraut gedeiht, obwohl wir es nicht mögen.

Sich den Zehntausend Dingen zuzuwenden, um Übung-Erleuchtung zu üben, ist Täuschung. Dass die Zehntausend Dinge durch Übung-Erleuchtung das Selbst ausüben, ist Erwachen.

Die von der Täuschung vollkommen erwachen, sind Buddhas. Diejenigen, die verwirrt sind im Erwachen, sind lebende Wesen. Überdies gibt es solche, die noch aus dem Erwachen heraus erwachen und solche, die sich inmitten der Täuschung noch weiter täuschen.

(5) Wenn die Buddhas wahrhaft Buddhas sind, haben sie nicht das Bewusstsein, Buddha zu sein; dennoch sie sind verwirklichte Buddhas und fahren fort, Buddha zu verwirklichen. Obwohl man Formen mit gesammeltem Körper und Geist aufs Innigste sieht und Töne mit gesammeltem Körper und Geist aufs Innigste hört, ist die Wahrnehmung nicht wie die Reflektion in einem Spiegel oder der Mond im Wasser. Ist eine Seite erleuchtet, ist die andere dunkel.

(6) Den Buddha-Weg ergründen heißt das Selbst ergründen. Das Selbst ergründen heißt das Selbst vergessen. Das Selbst vergessen heißt von den Zehntausend Dingen bestätigt zu werden. Von den Zehntausend Dingen bestätigt zu werden heißt Körper und Geist von sich und anderen fallen zu lassen. Es erscheint eine Spur des Erwachens, die nicht gefasst werden kann. Unendlich drücken wir diese unfassbare Spur des Erwachens aus.

(7) Wenn jemand beginnt die Lehre zu suchen, entfernt er sich damit weit davon. Wenn die wahre Lehre korrekt in einem übertragen ist, dann ist jemand unmittelbar eine ursprüngliche Person. Wenn eine Person in einem Boot fährt und das Ufer betrachtet, mag sie fälschlicherweise annehmen, das Ufer bewege sich. Wenn sie direkt das Boot im Vergleich zur Wasseroberfläche betrachtet, bemerkt sie, dass es das Boot ist, welches sich bewegt. Ebenso mögen wir fälschlicherweise annehmen, die Natur des Geistes sei beständig, wenn wir Körper und Geist in einer verwirrten Weise betrachten und alle Dinge mit einem unterscheidenden Geist ergründen. Doch wenn wir aufs Innigste üben und immer wieder zum Jetzt zurückkehren, wird die Wahrheit offenbar, dass nichts ein festes Selbst besitzt.

(8) Brennholz wird zu Asche. Asche kann nicht wieder zu Brennholz werden. Trotzdem sollten wir dies nicht so verstehen, als ob die Asche nachher und das Brennholz vorher wäre. Wir sollten wissen, dass Brennholz im Zustand des Brennholzes verweilt und ein eigenes Vorher und Nachher hat. Doch obwohl es Vorher und Nachher gibt, sind Vergangenheit und Zukunft abgetrennt. Asche ist im Zustand der Asche mit ihrem eigenen Vorher und Nachher. So wie Brennholz nicht mehr zu Brennholz wird, nachdem es zu Asche verbrannt ist, so wird auch ein Mensch nach seinem Tod nicht wiedergeboren. Wie auch immer, es ist eine ungebrochene Tradition im Buddhadharma nicht zu sagen, dass das Leben zum Tod wird. Deshalb nennen wir es „nicht-erschienen“. Es entspricht der Art der Buddhas, das Rad der Lehre dadurch zu drehen, dass sie nicht sagen, dass der Tod zum Leben wird; deshalb wird er „nicht-ausgelöscht“ genannt. Leben ist ein Zustand in der Zeit. Tod ist auch ein Zustand in der Zeit. Dies ist wie Winter und Frühling. Wir denken weder, der Winter werde Frühling, noch sagen wir, der Frühling werde zum Sommer.

(9) Wenn eine Person erwacht, ist es wie die Spiegelung des Mondes im Wasser. Der Mond wird niemals nass; das Wasser wird nie gestört. Obwohl das Licht des Mondes weit und groß ist, spiegelt er sich in einem Wassertropfen. Der gesamte Mond, ja der gesamte Himmel, spiegelt sich in den Tautropfen eines Grashalmes. Erwachen zerstört die Person nicht, so wie der Mond kein Loch ins Wasser bohrt. Die Person behindert das Erwachen nicht, gerade so wie der Tautropf nicht den Mond am Himmel behindert. Die Tiefe ist dasselbe wie die Höhe. Um die Wichtigkeit der Länge und Kürze von Zeit zu verstehen, sollten wir berücksichtigen, ob das Wasser groß oder klein ist, und die Größe des Mondes am Himmel verstehen.

(10) Wenn das Dharma den Körper und Geist noch nicht vollkommen erfüllt hat, mag man denken, man wäre davon erfüllt. Wenn die Lehre den Körper und Geist erfüllt, merkt man, dass immer noch etwas fehlt. Wenn wir beispielsweise in einem Boot auf den Ozean hinaussegeln, bis kein Land mehr in Sicht ist, und wir schauen in alle vier Richtungen, sieht er aus wie ein Kreis. Doch ist der Ozean weder rund noch eckig. Er besitzt unerschöpfliche Merkmale. Für einen Fisch sieht er aus wie ein Palast; für ein himmlisches Wesen wie eine Edelsteinkette. Für uns, soweit das Auge reicht, sieht er aus wie ein Kreis. Alle Zehntausend Dinge sind ebenso. Innerhalb dieser gewöhnlichen Welt und darüber hinaus reichen Klarsicht und Verstehen nur soweit, wie die Macht unserer durchdringenden Einsicht erlaubt. Wenn wir der Wirklichkeit der Zehntausend Dinge nachlauschen, müssen wir wissen, dass da unerschöpfliche Merkmale im Ozean und den Bergen liegen, und dass es viele verschiedene Welten in den vier Himmelsrichtungen gibt. Dies gilt nicht nur für die äußere Welt, sondern ebenso ist es wahr gerade hier unter unseren Füssen und in jedem einzelnen Tropfen Wasser.

(11) Ein Fisch, der im Ozean schwimmt, stößt an kein Ende des Wassers, so weit er auch schwimmt. Ein Vogel, der am Himmel fliegt, stößt an keine Grenze des Himmels, so hoch er auch fliegt. Wenn das Bedürfnis des Fisches oder des Vogels groß sind, ist ihr Bereich groß. Wenn das Bedürfnis klein ist, ist ihr Bereich klein. Dadurch benützt jeder Fisch und jeder Vogel den gesamten Raum und handelt aktiv an jedem Ort. Wie auch immer, verließe der Vogel den Himmel oder der Fisch das Wasser, stürben sie auf der Stelle. Wir sollten wissen, dass für einen Fisch Wasser Leben ist und für einen Vogel der Himmel Leben ist. Ein Vogel ist Leben, ein Fisch ist Leben. Und wir sollten darüber hinausgehen. Es gibt Übung-Erleuchtung und dies ist der Weg der lebenden Wesen.

(12) Wenn nun ein Vogel oder ein Fisch versuchen würde, die Grenze seines Elements zu ergründen, ohne sich zuvor darin zu bewegen, fände er weder seinen Weg noch seinen Platz im Wasser oder im Himmel. Wenn wir uns genau diesen Ort zu Eigen machen, wird unsere Übung zum verwirklichten Dasein. Wenn wir uns diesen Weg zu Eigen machen, wird er auf natürliche Art zum verwirklichten Dasein. Jener Ort und jener Weg sind weder klein noch groß, weder das Selbst noch Andere. Es gab sie nicht schon früher und sie entstehen auch nicht gerade jetzt; deshalb ist die Wirklichkeit aller Dinge