24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Vergangenheitsverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die letzte anderthalbe Lebensdekade Leopold von Rankes zählt zu den von der Forschung am eklatantesten vernachlässigten Phasen seines Schaffens. Der "Alte Ranke" ergänzt die bisherige Ranke-Forschung fundamental und wendet sich an Interessenten, die sich mit der Disziplingeschichte beschäftigen und für die es ein Faszinosum ist, auch das (nicht unproblematische) Ende einer glanzvollen akademischen Karriere nachzuvollziehen. In 12 Kapiteln und einem Epilog zeichnet Duchhardt gekonnt das Bild des alternden und an seinem Ruf arbeitenden Rankes nach, der mit seinen "Sämtlichen Werken" und der "Weltgeschichte" noch einmal in den Fokus des ganz großen Publikums gelangte. Aber Ranke war in dieser letzten Schaffensperiode nicht nur Wissenschaftler, sondern auch: ein homo politicus, Produktiver, Kranker, Eitler, ein Priester seiner Anliegen. Heinz Duchhardt gelingt es, einen wichtigen Baustein zu einer allgemeinen, weit über Rankes Biografie hinausweisenden "politischen Geschichtsschreibung im Kaiserreich" vorzulegen. Ein großer Lesegenuss und eine hintergründige Studie über den Wissenschaftsbetrieb des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Heinz Duchhardt

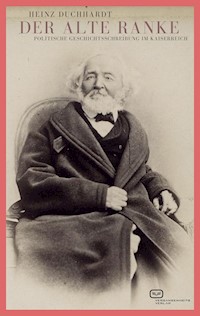

DER ALTE RANKE

Politische Geschichtsschreibung im Kaiserreich

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-86408-297-9

eISBN: 978-3-86408-304-4

Grafisches Gesamtkonzept, Titelgestaltung, Satz und Layout: Stefan Berndt – www.fototypo.de

© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2023

www.vergangenheitsverlag.de

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Inhalt

Danksagung

Einleitung

Prolog: Der Mann

Kap. 1: Die Familie

Kap. 2: Der Haushalt

Kap. 3: Der Kranke

Kap. 4: Das Forschungsteam

Kap. 5: Akademie und Historische Kommission

Kap. 6: Freunde und Kollegen

Kap. 7: Der alte Ranke und der deutsche Höchst- und Hochadel

Kap. 8: Der homo politicus

Kap. 9: Die Dekade der Monographien und Editionen

Kap. 10: Die „Sämmtlichen Werke“

Kap. 11: Die „Weltgeschichte“

Kap. 12: Tod, Begräbnis und Nachrufe

Epilog: Der Produktive, der Kranke, der Eitle, der Priester

Quellen- und Literaturverzeichnis

Siglen- und Abkürzungsverzeichnis

Personenregister

Abbildungsnachweis

Anmerkungen

Danksagung

Da die „normalen“ Elemente eines Vorworts – also die Legitimierung eines Buchs, die Wahl seines methodischen Ansatzes und seiner „Philosophie“ – aus verschiedenen Gründen in der Einleitung ihren Platz gefunden haben, soll an dieser Stelle nur und ausschließlich Dank abgestattet werden: bei all denen, die die Entstehung dieser Monographie gefördert und begleitet haben. Da der Verfasser freilich kein seit Jahrzehnten in der Wolle gefärbter Ranke-Spezialist ist – das könnte ein Nachteil, kann aber wegen des unverstellten Blicks auch ein eminenter Vorteil sein – und nicht mit der gesamten Ranke-Community eng vernetzt ist, mag niemand Myriaden von Namen erwarten, die hier genannt werden müssten. Ich erinnere mich mit besonderer Dankbarkeit eines fast zwei Jahrzehnte zurückliegenden langen Gesprächs am Rande einer Mainzer Tagung mit Ernst Schulin, der mir erstmals mit großer Eindringlichkeit die Probleme und Defizite der Ranke-Forschung vermittelte. Noch länger zurück liegt ein privatissimum eines meiner akademischen Lehrer, des großen Ranke-Kenners Eberhard Kessel, über Rankes Weltgeschichte, und ohne die Einzelheiten dieses langen Monologs Kessels noch präzise in Erinnerung zu haben: Seitdem war das Interesse des damaligen Privatdozenten an der Weltgeschichte geweckt. Ich nenne nach diesem Rückblick auf wichtige „Altimpulse“ sodann den verdienten und vieljährigen Bearbeiter des Ranke-Nachlasses in der Berliner Staatsbibliothek, Dr. Siegfried Baur, der mir aus seiner umfassenden Kenntnis der dortigen Bestände und denen der Ranke-Library in Syracuse (NY) nicht nur viele wichtige Hinweise gab, sondern für meine Fragen und Bitten immer auch ein offenes Ohr hatte. Meine unmittelbare Zusammenarbeit mit ihm vor Ort kam meinem Manuskript nachhaltig zugute. Er hatte zudem die Freundlichkeit, ein Kapitel gegenzulesen. Sodann weiß ich mich den Direktionen des Deutschen Literaturarchivs Marbach und des Archivs der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften verbunden, die mir aus ihren Beständen in unbürokratischer Weise einschlägige Archivalien in Form von Scans und Kopien zugänglich machten – in pandemischen Zeiten war das für den Fortgang des Vorhabens wichtig, um Verzögerungen wegen ausgeschlossener Reisen und auch jenseits des Höhepunkts der Pandemie noch monatelanger Wartezeiten zur Benutzung nicht endlos werden zu lassen. Und natürlich erstreckt sich mein Dank auch auf die Berliner Einrichtungen, die mir bei meinen Forschungen vor Ort alle erdenkliche Unterstützung zuteil werden ließen: die Direktionen des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz und des Akademiearchivs und deren zuständige Mitarbeiter. Den im Abbildungsverzeichnis genannten Einrichtungen in Berlin und Marburg danke ich für die Erlaubnis zur Reproduktion von Objekten aus ihren Beständen. In einer ophthalmologischen Spezialfrage lieh mir der Würzburger Emeritus Franz Grehn zum wiederholten Mal seine Expertise; ich weiß mich ihm dafür erneut herzlich verbunden. Den ersten Entwurf des Buchs las, wie stets, meine Frau Dr. Małgorzata Morawiec, eine leicht überarbeitete Fassung, aus einer fachfremden Perspektive, Dr. Stefanie Frosch. Beiden bin ich für ihre Hinweise von Herzen dankbar, was zugleich aber sagen will, dass die Letztverantwortung natürlich beim Autor bleibt.

Die hier vorgelegten Untersuchungen zur letzten anderthalben Lebens-Dekade Rankes münden, bei aller Bewunderung für die wissenschaftlichen und wissenschaftsorganisatorischen Leistungen des alten Mannes in der Berliner Luisenstraße, in ein durchaus kritisches Bild des Protagonisten ein. Bestimmte problematische Seiten seines Charakters, seiner Selbstwahrnehmung und seines wissenschaftlichen Arbeitens können nicht verschwiegen werden. Aber es ist nicht Sache eines verantwortungsbewussten Historikers, irgendwelche Klischees und Traditionen zu bedienen, er fühlt sich seinen Quellen, nur ihnen, verantwortlich und wird sie nie verbiegen.

Es ist eine große Freude, dass der Berliner Vergangenheitsverlag, der vor Jahr und Tag schon meine Biographie von Rankes Sekretär Theodor Wiedemann herausbrachte, spontan seine Bereitschaft bekundete, auch das vorliegende Buch in sein Programm aufzunehmen. Ich danke dem Verleger Dr. Alexander Schug für sein Interesse und ihm und seinen Mitarbeitern für die sorgfältige Begleitung der Drucklegung.

Ranke hat, abgesehen von seinen Erstlingswerken in den 1820er Jahren, seine Bücher eigenem Bekunden nach immer für ein ganz großes Publikum geschrieben, nicht in erster Linie für die Fachkollegen an den Universitäten. Ich habe mich zumindest bemüht, es sprachlich und von seinem Aufbau her – insofern, aber auch nur insofern auf Rankes Spuren – auch für einen breiteren Leserkreis zugänglich zu machen.

Einleitung

Die bis 2013 reichende Zusammenstellung der Literatur zu Leopold (von) Ranke in Günter Johannes Henz‘ gewaltigem Handbuch umfasst beinahe 150 Seiten und damit mehrere Tausend Titel. Besteht vor diesem Hintergrund irgendeine Notwendigkeit, die endlos lange Liste der (internationalen) Forschungsliteratur noch um einen Titel zu verlängern? Ist nicht zu Ranke, seiner Biographie, seinen Karrieren, seinem Wissenschaftsverständnis und seiner Wissenschaftlichkeit, der Formierung seines Geschichtsbegriffs durch Geschichtsphilosophie, Politik, eigene Erfahrungen und eigene Konstrukte, zu seinem gewaltigen Œuvre, seiner fortdauernden Wirkung auch „jenseits des Historismus“, alles gesagt?

Ja und nein. Ja, denn der „Sättigungsgrad“ an älterer und rezenter Forschung ist in der Tat gewaltig. Aber auch nein: Generell zählt die letzte Lebens- und Wirkungsphase Rankes, die nach dem tiefen Einschnitt von 1871, über den gleich zu sprechen sein wird, zu allem anderen als zu den bevorzugt behandelten Themen der Ranke-Forschung, die ohnehin in den zurückliegenden Jahrzehnten – wenigstens im deutschen Sprachraum1 – in Bezug auf eine umfassende Ranke-Biographie vornehme Zurückhaltung geübt hat und über der Einbindung des Ranke-Œuvres in die rezenten Theorie-Debatten die Historisierung Rankes deutlich aus den Augen verloren hat. Es kann keine Rede davon sein, wie es kürzlich formuliert worden ist, dass man sich für die letzte Lebensphase Rankes auf einem „gut ausgeleuchteten“ Forschungsterrain befindet. Hinzu kommt, dass, abgesehen von der Ausgabe „letzter Hand“ und der von Anfang an problematischen und über einen Torso nicht hinaus gekommenen Weltgeschichte, Rankes seit dem genannten Einschnitt entstandene Monographien allesamt mit den großen „Würfen“ der früheren Schaffensperioden, dem Wallenstein oder den „Päpsten“, der Reformationsgeschichte oder den beiden Nationalgeschichten, nicht (mehr) zu vergleichen sind. Manche sehen in den 1870er und 1880er Jahren nur noch Niedergang, nur das verzweifelte Bemühen eines Greises, „oben“ zu bleiben, sein wissenschaftliches Standing im Fach und in der Öffentlichkeit behaupten zu wollen, und sei es auch mit Hilfe sehr problematischer Publikationen. Und solche Zeitfenster sind es nicht, die nach neuen Studien geradezu rufen2.

Aber auch die Phasen des vermeintlichen wissenschaftlich Niedergangs haben ihren Reiz und bedürfen näherer Aufklärung. Was treibt einen zwar eitlen, zugleich jedoch hinfällig werdenden Wissenschaftler, der allen Grund gehabt hätte, sich auf seinen in der Vergangenheit akkumulierten Lorbeeren auszuruhen, dazu, in einer nachgerade atemberaubenden Frequenz weiter zu publizieren? Was bewegt ihn, sein ganzes Leben, das sich im Wesentlichen nur noch in den häuslichen vier Wänden abspielte, Großprojekten unterzuordnen, die (mutmaßlich) nie abgeschlossen werden könnten, sich zudem an bisher abseitigen oder gar fremden Gattungen wie der Biographie oder der Quellenedition zu versuchen? Ging es dem „Alten“, wie er von manchen seiner jüngeren Kollegen teils etwas respektlos, meist aber wohl überaus respektvoll, genannt wurde, darum, seinen „Thron“ als unbestrittener Doyen der deutschen, ja europäischen Historikerzunft zu verteidigen, oder war er im hohen Alter noch in der Lage, in seine Wissenschaft neue Impulse hineinzutragen?

Die wissenschaftliche Arbeit ist, das soll damit angedeutet werden, noch lange nicht getan. Ich habe in den zurückliegenden Jahren mehrfach Themen behandelt, die bisher unbeachtet oder vergleichsweise nur wenig reflektiert worden waren: so Rankes Augenprobleme, die am Ende dem Zustand völliger Blindheit sehr nahe kamen und ihn von Dritten abhängig machten; so sein Team, den Kreis der (Nachwuchs-)Wissenschaftler, die sich in den fraglichen Jahren um ihn scharten und ihm wissenschaftliches Weiterarbeiten überhaupt erst ermöglichten, um nur zwei Themenbereiche zu nennen. Und da einer alten Rankeschen Maxime zufolge3 jede Generation ihre Sicht der Geschichte und der sie prägenden Menschen neu zu schreiben hat, scheint mir dieser Punkt jetzt erreicht zu sein, um an die letzte Lebens- und Schaffensperiode Ranke von neuem Hand anzulegen, die bisher nicht im Fokus der Forschung gestanden hatte und mit abschätzig gemeinten Begriffen wie „Niedergang“, „Abstieg“ und „Dämmergrau“ bedacht worden war.

Neben seinem fast in die Nähe der „geflügelten Worte“ aufgestiegenen „bloß zeigen, wie es gewesen“ ist das Dictum, dass der Historiker alt werden müsse4, eins der am häufigsten verwendeten Zitate Rankes. Es liegt nahe, es zu variieren: Es bedarf (vielleicht) eines alten (oder doch älteren) Historikers, um den alten Protagonisten in seinen erheblichen körperlichen Beeinträchtigungen zu „verstehen“, um seinen „Marotten“ verständnisvoll zu begegnen und zu ermessen, welcher Wille aufgebracht werden musste, um in den 1870er und vor allem in den 1880er Jahren noch ein Projekt nach dem anderen aufzugreifen und zu realisieren. Die Erkrankungen, die ihm das Leben schwer machten, der wissenschaftliche Gegenwind aus der Ecke der politischen und der nationalen Historie, der dem „Alten“ zunehmend ins Gesicht stand, der völlig veränderte Lebensrhythmus, an den er sich nach dem Rückzug aus der Universität, dem Tod der Gemahlin und dem Verzicht auf alle Forschungsreisen zu gewöhnen hatte: das waren Herausforderungen, die erst einmal psychisch bewältigt werden mussten. Sein Glaube, ein sprichwörtliches Selbstbewusstsein, seine Fähigkeit, Kritik schlicht nicht zur Kenntnis zu nehmen, dazu das Miterleben des Nachwachsens einer Generation von Enkeln und Enkelkindern, waren neben seinem ungebrochenen Erkenntnisdrang wichtige Komponenten, um sich diesen Herausforderungen gewachsen zu zeigen.

Ich habe zu einem Zeitpunkt, als ich in etwa auf der Altersstufe war, die Ranke 1871, womit die vorliegende Studie zur letzten Lebens- und Schaffensphase des „Meisters“ einsetzt, erreicht hatte, dieses Manuskript in Angriff genommen. Es schreibt also ein „Alter“, auch wenn seine körperlichen Beeinträchtigungen mit denen Rankes nicht gleichgesetzt werden können, mithin ein Historiker, der Alter selbst „erfährt“ und die Rückwirkungen von Alter und Begrenzung auf Forschungsprozesse einzuschätzen vermag. Das darf selbstredend nicht in eine wie auch immer geartete Hagiographie einmünden und den getrübten Blick eines „Alten“ für einen „Alten“. Aber ein spezifisches Verständnis für die altersbedingten Befindlichkeiten eines Greises vernebelt, wie ich denke, nicht die Unvoreingenommenheit und die Objektivität eines Historikers, und das um so weniger, als sich sein Ranke-Bild nicht schon vor Jahrzehnten geformt und verfestigt hat.

Mit dem Frühjahr 1871 änderte sich für den weltweit gefeierten, mit vielen nationalen und internationalen Ehrungen bedachten und an Produktivität seinesgleichen suchenden Berliner Historiker beinahe alles, ja: alles. Der Tod der aus einer irisch-englischen Honoratiorenfamilie stammenden Ehefrau Clarissa, deren frühes Ableben nach einer langwierigen schweren Erkrankung fast schon absehbar geworden war, machte die gemeinsame große Wohnung in der Berliner Luisenstraße, über viele Jahre ein Treffpunkt von Berliner und internationalen Künstlern jedweder Art und Intellektuellen, leer. „Es wird mir jetzt sehr einsam werden in meinem Hause“ schrieb der Witwer, prophetisch oder realistisch, Anfang Mai 1871 unmittelbar nach dem Tod Clarissas einem Freund5. Auch wenn die Freitagabende im Rankeschen Salon, an denen sich, wenn man den gelegentlich zu Übertreibungen neigenden Söhnen glauben darf, manchmal bis zu 60 oder gar 100 Persönlichkeiten, alle ohne formell eingeladen worden zu sein, versammelten6, vor dem Hintergrund von Clarissas Erkrankung schon in den 1860er Jahren rarer geworden waren, kamen sie nun, ganz unabhängig von Trauerzeiten, gänzlich zum Erliegen. Unmittelbar vor diesem (vorhersehbaren) Todesfall, am 26. April 1871, war der 75jährige Historiker, frustriert ob der dramatisch geschrumpften Zahl und dem offenkundigen Desinteresse der Hörer in seiner Vorlesung zur neuesten Zeit (seit 1789), für deren Ausarbeitung er sich viel Mühe gegeben hatte, mit Hinweis auf sein vorangeschrittenes Alter und ein ihm von der Krone angetragenes Publikationsprojekt (die nicht ausdrücklich genannten Hardenberg-Memoiren)7 um seine Entpflichtung eingekommen, der umgehend entsprochen wurde. Dramatisch zurückgehende Hörerzahlen, wachsende Differenzen zwischen der politischen Grundeinstellung des Professors und seiner Studenten, ein Vorlesungsstil, der sich überholt hatte – in Berlin gab es durchaus Parallelbeispiele, dass dies zum Anlass für die Einstellung der Lehrtätigkeit führte, wenn man beispielsweise an Schellings Rückzug aus der Universität 1846 denkt8. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass neben der Frustration über studentisches Desinteresse und neben dem dramatischen Gesundheitszustand seiner Frau auch eine eigene, ihn sehr belastende Erkrankung, eine „retentio urinae“, deretwegen er sich für das Wintersemester 1869/70 von seinen Vorlesungen hatte dispensieren lassen wollen9, einer der Gründe für diesen Schritt war10.

Damit entfiel ein „Korsett“, eine Art Taktgeber für den Tag: Der Gang zur Universität und die regelmäßigen Zeiten für die (mittägliche) Vorlesung und die Übung entfielen ebenso wie die für die Fakultätssitzungen und die Kommissionen und für die feierlichen Promotionen seiner Schüler – der Tagesablauf musste sich neu erfinden. Und das wurde umso zwingender, als ihm das Reisen, die auswärtigen Sitzungen von Kommissionen, die Besuche von Bibliotheken und Archiven seiner körperlichen Probleme wegen immer schwerer fielen und er aus demselben Grund auch von den lange und intensiv frequentierten Teilnahmen an Hofbällen und Soireen Abstand nehmen musste. Der Tag musste rundum neu gestaltet werden. Und es war ein Tag, der sich, abgesehen von wenigen Urlauben meist in seiner weiteren Heimat, auf Schloss Lodersleben, dem Wohnsitz seiner Tochter Maximiliane und ihres Mannes, wo er zwischen 1871 und 1876 regelmäßig einige Sommerwochen verbrachte, nur noch in den eigenen vier Wänden abspielte. Vor dem Hintergrund des bisherigen ausgefüllten sozialen Lebens Rankes kann es kaum überraschen, dass die neue Beschränkung auch aufs Gemüt schlug, fin-desiècle-Stimmungen (und zudem ein wenig Selbstmitleid) in Gang setzte, wenn er beispielsweise in einer „Sylvesterbetrachtung“ 1872, seine „Freunde“ mit ihren Gedanken zitierend, die aber auch die seinen waren, formulierte: „Die eigentliche Impression bei meinen Freunden ist schmerzlicher Natur; denn eigentlich alles, worauf wir beruhen, gehe zu Grunde“11. Auf dieses von Skeptizismus durchtränkte Tagebuchblatt und seinen politischen Hintergrund wird zurückzukommen sein12.

Die Quellenlage für den „alten“, also den späten Ranke ist auf den ersten Blick nicht schlecht. Zwar reichen die vier autobiographischen „Diktate“ Rankes13 nicht bzw. nur im letzten von 1885 mit dem allerletzten Satz in die Zeit nach 1871 hinein (und dürfen generell zudem nicht zum „Nennwert“ genommen werden14), und seine „Tagebücher“ sind nie regelmäßig geführt worden, sondern geben nur fallweise „Gedanken, Impressionen, Betrachtungen zu politischen und anderen Ereignissen des Tages, zu Kunst und Literatur, gelehrte Informationen“ wieder15. Aber seine Korrespondenz ist in den verschiedenen Editionen zumindest annähernd so weit erschlossen, dass man ein Gerüst zur Hand hat – obwohl insgesamt nicht der Brief, sondern das meist monologisierende ‚Gespräch‘16 zu Rankes bevorzugten Kommunikationsformen gehörte, zumal im Alter. Diese Editionen setzten schon kurz nach seinem Tod ein, so von Carl Geibel, seinem Verleger, der 1886 eine wichtige gegenstandsorientierte Quelle von 216 Briefen vorlegte, und von Alfred Dove, der im letzten Band der „Sämmtlichen Werke“ (1890) 298 Briefe mitteilte, die freilich einseitig die Familienkorrespondenz bevorzugten17. Editionen aus späteren Jahrzehnten schlossen sich an und reichen bis nahe an die Gegenwart heran: Endlos viele Kleinsteditionen, die zu einem erheblichen Teil Rankes frühe Biographie und nicht das hier interessierende Zeitfenster betreffen, die von Etta Hitzig, Rankes Nichte, edierte Korrespondenz mit dem Bruder Ernst (1906), Walther Peter Fuchs‘ und Hoeft/Herzfelds eindrucksvolle Sammlungen aus dem Jahr 1949 bis hin zu Günter Johannes Henz‘ gewichtiger Nachlese aus dem Jahr 1972. Da die Korrespondenzen Rankes bei seinem Tod aber auf endlos viele Empfänger verstreut waren und im Familienkreis ganz widersprüchliche und wissenschaftlich abstruse Vorstellungen von künftigen Editionen („Familienbriefe“, „Reisebriefe“ u. ä.) entwickelt wurden18, ist die epistolarische Editionsgeschichte insgesamt fraglos ein Kapitel der „Irrungen und Wirrungen“. Ranke selbst legte, obwohl er früh (1867) einmal von einer posthumen Auswahledition seiner Briefe gesprochen hatte19, auf eine verlässliche Sammlung seiner Korrespondenz mit Dritten keinen Wert, wie er ohnehin kein bemühter oder gar verlässlicher, sondern ein nachlässiger und widerwilliger, oft genug auch fordernder, um etwas nachsuchender Briefpartner war, der Briefe – sieht man von seiner Frühzeit ab – vor allem aus dienstlichen und geschäftlichen Gründen verfasste, die somit keine literarischen oder intellektuellen Ansprüche erhoben. Im Alter ging er nolens volens gar zu der Praxis über, Briefe an einen bestimmten Empfängerkreis von seinem Sekretär Wiedemann formulieren und schreiben zu lassen20 und in den verschiedenen Entwürfen seines Testaments immer wieder auf den Gedanken zurückzukommen, nach seinem Tod seine gesamten (eingegangenen) Briefschaften zu verbrennen. Das geschah zwar nicht21, es kann aber keineswegs ausgeschlossen werden, dass Ranke deutlich früher selbst Briefcorpora, von denen er glaubte, sie könnten vor der Nachwelt ein diskriminierendes Licht auf ihn werfen, dem offenen Kamin übergab – oder von seiner Frau vernichten ließ22. „Indiskretionen“, ob zu Lebzeiten oder post mortem aus seinen Briefen abgeleitet, waren für ihn generell ein Trauma23. Er wollte vor der Nachwelt der Mann ohne Fehl und Tadel bleiben, der Wissenschaftler, der nur seiner Profession lebte und den die „Niederungen“ des Alltags nicht interessierten.

Vor diesem Hintergrund konnte Henz in dem eingangs vorgestellten Kompendium auch nicht umhin, sich des Langen und Breiten mit der Geschichte der Briefeditionen zu beschäftigen und heftige Angriffe vor allem gegen die Publikation von Walther Peter Fuchs zu führen24, der den Eindruck hatte hervorrufen wollen, alles sei mit den „Editionen“ der von Ranke ausgehenden Briefe von 1949 – und den parallel publizierten „Neuen Briefen“ – jetzt bekannt. Tatsächlich ist das aber längst nicht der Fall. Fuchs hatte von den seinerzeit bekannten etwa 1250 Briefen Rankes nur eine Auswahl publiziert, sie zudem mit manchmal sehr problematischen Kürzungen versehen, und zu allem Überfluss ein Viertelhundert bereits gedruckte Briefe schlicht übersehen. Die seit damals publik gewordenen Einzelstücke, darunter 35 bisher völlig unbekannte Briefe, die Henz 1972 mitteilte, unterstreichen nur, dass das Corpus der Ranke-Briefe keineswegs als abgeschlossen gelten kann – Henz‘ Hinweise auf die in den Archiven und Bibliotheken noch unbearbeitet liegenden Korrespondenzen25 unterstreichen das eindrucksvoll. Ob die von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Angriff genommene „Gesamtausgabe“ seines Briefwechsels in absehbarer Zeit über den ersten, bis 1825 reichenden und inzwischen (2016) neu bearbeiteten Band hinauskommen wird, der allein für sich schon eine aufregende Publikationsgeschichte hat, ist kaum vorauszusagen. Zumindest würde Mut dazugehören, die Frage im Hinblick auf die zu bewältigenden, im Lauf der Jahrzehnte noch zunehmenden paläographischen Schwierigkeiten, die Bearbeitungszeit pro Band und damit die allenfalls überschlägig zu bemessende Laufzeit des Projekts zu bejahen. Denn es gibt (leider) nicht wenige Editionsprojekte – wie das Andreas Boldts zu Clarissa Rankes und ihres Mannes Korrespondenz mit den englischen Verwandten –, die, wohl aus Einsicht, auf der Strecke geblieben sind. Viele der Teileditionen von Briefen, so die Briefe Rankes an seinen Verleger Perthes oder die Sammlung von achtzehn ungedruckten Briefen Rankes an verschiedene Empfänger, die Helmolt 1921 veröffentlichte, sind für die hier interessierende letzte anderthalbe Lebensdekade Rankes ohne Belang.

Andererseits liegen selbstredend Korrespondenzen Dritter mit Ranke im Druck vor, also Briefe an den Historiker, die in den jeweiligen Teileditionen greifbar werden, so etwa von Alfred Dove (Oswald Dammann) oder von Edwin von Manteuffel (Dove in einer allerdings willkürlichen und zudem fehlerhaften Edition) und nicht zuletzt, das familiäre Umfeld beleuchtend, von Walther Peter Fuchs (Heinrich Ranke). Die Fragmentierung der Editionen von Briefen Dritter an Ranke – Henz sprach 1972 von 40 Publikationen, in denen sich Briefe Dritter an Ranke fänden – erreichte eine Art Höhepunkt in den HZ-Beiträgen Conrad Varrentrapps in den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, in denen ziemlich wahllos bekannt gewordene Briefe von Freunden und Kollegen an Ranke mitgeteilt wurden. Über die brieflichen Quellen hinaus sind „Erinnerungen“ auf uns gekommen, so aus dem Familienkreis (von Friduhelm von Ranke, Etta Ranke, seiner Großnichte und Schwiegertochter Lily [Selma] von Ranke), die allerdings schwerpunktmäßig meist die Jahre vor 1871 betreffen, und solche aus dem Kreis seiner Mitarbeiter, sie ausschließlich für das hier interessierende Zeitfenster relevant (Theodor Wiedemann26, Georg Winter27). Andere Quellen, so seine Vorlesungen, von denen bisher nur die Einleitungen publiziert wurden28, sind für die Fragestellung dieser Studie von minderer Relevanz, weil Ranke, wie erwähnt, seit 1871 keine Kollegs mehr hielt.

Auch die Literaturlage ist alles andere als unbefriedigend. Ich spreche von mehreren Tausend Titeln, die in der eingangs genannten zweibändigen Publikation, einer Art Handbuch der Rankeistik, die geradezu eine (immer wieder angemahnte29) Ranke-Bibliographie ersetzt, minuziös zusammengestellt worden sind. Ihr Bearbeiter, Günter Johannes Henz, hat mit diesem Werk eine Art Bilanz eines viele Jahrzehnte umfassenden Ranke gewidmeten Lebens gezogen, das ihn seit seiner Kölner Dissertation von 1968 Leopold Ranke: Leben, Denken, Wort 1795-1814 zu dem Ranke-Kenner der Gegenwart schlechthin gemacht hat. Die genannte Publikation von 2014 Leopold von Ranke in Geschichtsdenken und Forschung ist für Rankes Leben, seine Werke, sein Umfeld und vor allem seine Rezeption und Wirkungsgeschichte bis zur Gegenwart, womit sie weitgehendes Neuland beschritt, grundlegend und wird auf Generationen hinaus ein Meilenstein in der Ranke-Forschung bleiben30 – auch wenn man nicht jede Bewertung und jedes gelegentlich scharfe Urteil des Verfassers teilen mag. Die Anmerkungen des vorliegenden Buches werden verdeutlichen, welch zentrale Bedeutung Henz‘ Kompendium für die Forschung und die Forschungsgeschichte zukommt.

Gleichwohl macht dieses Handbuch die vorliegende Studie zur Spätphase Ranke, seiner letzten anderthalben Lebensdekade, nicht überflüssig, weil sie sich auf ein Zeitfenster fokussiert, das in der Forschung als Phase vermeintlichen „Abstiegs“ weit weniger Interesse gefunden hat31 als insbesondere die Anfänge des Historikers und die Zeiten seiner großen Werke. Rezente gewichtige Bücher wie Henz‘ und Baurs Dissertationen32, Untersuchungen wie Muhlacks „Genese eines Historikers“33 oder Schulins Studie zur Rankes Erstlingswerk34 sind ausnahmslos dem „jungen“ Ranke gewidmet. Auch die Bonner Dissertation von Gisbert Bäcker über den Historiker im Kontext seiner Familie, um ein letztes Beispiel anzuführen35, kommt für diese Untersuchung nur eingeschränkt in Betracht, weil sie quellenbedingt vor allem die Jahre bis zu Clarissas Tod (1871) im Auge hat. Selbst das oben genannte biographische Standardwerk von Leonard Krieger verwendet gerade einmal 30 von 350 Seiten auf Rankes letzte anderthalbe Lebensdekade!

Auch wenn sich das pandemiebedingt schwieriger als zu „normalen“ Zeiten gestaltete, wurden für dieses Buch – wenigstens in begrenztem Umfang – ungedruckte Quellen in Berliner Einrichtungen (Geheimes Staatsarchiv, Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz) und im Marbacher Literaturarchiv herangezogen, die zwar von Henz und anderen bereits eingesehen worden waren, aber dennoch in Einzelheiten neue Erkenntnisse erbracht haben. Der Hauptnachlass Rankes liegt in der Berliner Staatsbibliothek und wird dort, nachdem zunächst die ursprüngliche Ordnung des Nachlasses gemäß Ranke fragiler „Ordnung“ rekonstruiert werden musste, nicht ohne anfängliche innerbetriebliche Reibungsverluste seit über zwanzig Jahren von Siegfried Baur aufgearbeitet und erschlossen, auch er seit seiner Berliner Dissertation von 1996 Versuch über die Historik des jungen Ranke, mithin seit seinen wissenschaftlichen Anfängen, ein Ranke-Spezialist. Die Verzeichnungsarbeiten der legendären 93 Kästen mit ihren rund 50.000 Blatt haben, sogar vorrangig, auch die letzte Lebensperiode Rankes erreicht. Für dieses Buch wurden vor allem die Datensätze zur Weltgeschichte, die mit ihren über 100 Ausdruck-Seiten seit gut einem Jahrzehnt im Kalliope-Verbundkatalog eingesehen werden können und vielfältiges neues Licht auf die Entstehung der einzelnen Bände werfen, herangezogen. Im Geheimen Staatsarchiv und dem dortigen Bestand „Kultusministerium“ waren zentral wichtig die Akten der Philosophischen Fakultät und die Ministeriums-Personalakte Ranke, dies um so mehr als nach Mitteilung des Archivs der Humboldt-Universität die Fakultäts-Personalakte Ranke dort nicht (mehr) vorhanden ist. Eine flächendeckende Erhebung des auf unglaublich viele Einrichtungen zerstreuten sonstigen archivalischen Materials erschien auch deswegen nicht zwingend, weil Henz für sein Handbuch in jahrzehntelanger Arbeit alle in Betracht kommenden Archive und Bibliotheken durchforstet und in seinem opus magnum zu einem guten Teil auch zum Sprechen gebracht hat. Wirkliche „Überraschungen“ sind mit einiger Wahrscheinlichkeit insofern nur noch im Nachlass in der Berliner Staatsbibliothek zu erwarten, unbeschadet der Tatsache, dass in den von Henz ermittelten weit verstreuten anderen Beständen noch bemerkenswert viel Unediertes und Unbekanntes schlummert. Die Ranke-Forschung wird weitergehen, denn Material, das der Aufbereitung harrt, gibt es für viele Forschergenerationen noch in Hülle und Fülle.

Prolog: Der Mann

Rankes Leben und Werk waren – weit über den Kreis der Zunftgenossen hinaus – dem deutschen Bildungsbürgertum seit der Mitte des 19. Jahrhunderts über Generationen hinweg wenigstens in ihren Grundzügen geläufig. „Man“ besaß zumindest einige seiner Werke, die „Reformationsgeschichte“, die „Päpste“, den Wallenstein, „man“ wusste um seine lange Karriere, um die Hekatomben von Schülern, die von ihm ausgebildet worden waren, um seine wissenschaftsorganisatorischen Leistungen, um seine Nähe zur Dynastie, um sein „Weltbild“ und manch anderes mehr. Da seine Schüler – die Bresslau und Büdinger, die Cornelius und Dove, die Dümmler und Hegel, die Lehmann und Lindner, die Prutz und Moriz Ritter, die Sickel und Simson, die Stern und Varrentrapp – sowie Ranke-Verehrer wie Friedrich Meinecke36 bis (zum Teil weit) ins 20. Jahrhundert hinein die historischen Lehrstühle in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland besetzten und ganze Kohorten seiner Schüler im höheren Schuldienst reussierten, kann es kaum überraschen, dass sich seine memoria im kollektiven Bewusstsein der Deutschen lange hielt. Im Übrigen gilt das angesichts der Fülle von Studenten aus ganz Europa von Russland bis Schottland und von Schweden bis Rumänien und aus den USA, die, wie es in Kondolenzbriefen oft formuliert wurde, „zu seinen Füßen saßen“, auch für andere Weltregionen.

Geburtshaus Rankes. Zustand kurz nach dessen Tod, ca. 1886

Die Geschichtswissenschaft ist aus ihrer Schlüsselrolle in der Gesellschaft, aus ihrem Rang als „Leitwissenschaft“, den sie zu Rankes Lebzeiten hatte, längst wieder herausgetreten: Eine selbst nur spärliche Kenntnis Rankes und seines Œuvres kann heute auch im sogenannten Bildungsbürgertum nicht mehr vorausgesetzt werden. Deswegen mag am Beginn dieses seiner Spätphase gewidmeten Buches ein kurzer Abriss seiner Vita und seines Aufstiegs zum Doyen der internationalen Geschichtswissenschaft stehen.

Franz Leopold Ranke wurde am 21. Dezember 1795 – dem örtlichen Kirchenbuch zufolge schon am 20. Dezember – als Sohn des Rechtsanwalts und freiherrlich Wertherschen Justizkommissars Gottlob Israel Ranke und seiner Ehefrau Friederica Wilhelmina in Wiehe im Unstruttal, einem damals kursächsischen Landstädtchen, das nach dem Wiener Kongress an Preußen übergehen sollte, geboren. Er war der Älteste einer ganzen Reihe von Geschwistern, nämlich der Brüder Heinrich (* 1798), Ferdinand (* 1802), Wilhelm (* 1804) und Ernst (* 1814) sowie der Schwestern Johanna (* 1797) und Rosalie (* 1808). Väterlicherseits waren die Ranke eine „Dynastie“ von Pfarrern37, die seit Generationen in einem eng umgrenzten geographischen Raum, dem Lebenskreis der Goldenen Aue, tätig gewesen waren; die Reihe war nur von dem Vater Gottlob Israel unterbrochen worden, der sich stärker zur Jurisprudenz hingezogen gefühlt hatte. Die Brüder machten unterschiedliche Karrieren als Theologen (Heinrich, Ernst), Pädagogen (Ferdinand) und Verwaltungsbeamte (Wilhelm), waren mit einer Ausnahme so wie Leopold aber wenigstens zeitweise dem akademischen Bereich verbunden. Die Schwestern heirateten jeweils, in dem einen Fall im zweiten Anlauf, Pfarrer aus der Region.

Die große Familie, deren männliche Glieder alle (kostenträchtige) Schulen und Universitäten besuchten, war mit dem sehr bescheidenen Einkommen des Vaters (und den Feldfrüchten des „Landguts“) nur mit einiger Mühe über der Armutsgrenze zu halten: sozioökonomisch ging es den Wiehener Rankes wirklich nicht gut. Es war eine hochwillkommene Entlastung, wenn einer der Söhne in Donndorf, Pforta oder auf der Universität wenigstens ein halben „Freitisch“38 bekam39, was in der Regel die Vorlage eines testimonium pauperitatis voraussetzte, oder wenn der Älteste einige Schüler in seine (Frankfurter) Wohnung aufnahm, die kleine Beträge dafür zu erlegen hatten und das schmale Gehalt des Wohnungsmieters ein wenig aufbesserten. Wenn man die Briefe aus dem zweiten und dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts liest, dann wird überdeutlich, dass bei den Rankes im wahrsten Sinn des Wortes Schmalhans Küchenmeister war und die gegenseitigen Geschenke zu den Geburtstagen oder zu Weihnachten mühsam vom Mund hatten abgespart werden müssen. Die Eltern sollten es immerhin noch erleben: Es war eine riesige Entlastung des Familienbudgets, wenn einer genug verdiente, um ggf. die anderen zu unterstützen, oder wenn eine der Töchter sich verheiratete und das Haus verließ. Die Erfahrung von „Armut“ sollte auch Leopold, den ältesten, prägen; sollte sich seine notorische Knauserigkeit ganz direkt auf dieses Erleben zurückführen?

Gedenkstein Schulpfortas für seinen Absolventen Leopold Ranke

Leopold besuchte zunächst zwei ihn eher unterfordernde Jahre lang auf einer „Freistelle“ die Klosterschule im benachbarten Donndorf, einer Art Vorschule für Schulpforta, und ab 1809 fünf, nicht die üblichen sechs Jahre die Fürstenschule in Pforta40, die den Absolventen christlichen Geist in enger Verbindung mit klassischer Bildung vermittelte und wo ihn vor allem anderen das gesamte Tableau der griechisch-römischen Antike fesselte. Dem Abitur schloss sich das Studium der Klassischen Philologie und der Theologie an der Universität Leipzig an; Ranke sah sich allerdings auch in der deutschen Philologie und der Philosophie sowie, wenig begeistert, in der Geschichte um. Er kam somit von der (Klassischen) Philologie her und steht insofern für einen Prozess, der die sich Anfang des 19. Jahrhunderts ausbildende „neue“ Geschichtswissenschaft zu einem guten Teil aus innerphilologischen Auseinandersetzungen41, in die auch akademische Lehrer Rankes verstrickt waren, erwachsen ließ. 1817 wurde Ranke promoviert; eine Dissertation, die er lebenslang beschwiegen hat, ist denkbar unsicher42 und wird dadurch, dass einer seiner Leipziger Lehrer ihn in einer eigenen Schrift, einer Dissertatio43 neben anderen im Anhang mit seiner lateinischen Kurzbiographie aufführt44, noch unwahrscheinlicher. Die Annahmen, bei seiner Erstlingsschrift habe es sich um eine Studie zu dem von ihm ungemein wertgeschätzten Historiker Thukydides gehandelt, kann somit ausgeschlossen werden. Promotionen waren grundsätzlich in der damaligen Zeit auch ohne die Vorlage einer „förmlichen“ Dissertation möglich. Falls entgegen allen Befunden die in der Forschung immer wieder vertretene Annahme von der Existenz einer Thukydides-Dissertation45 doch zuträfe, hätte er damit, sicher unbewusst, den Akkord seines Lebens angeschlagen, die wahrhaft großen Geschichtsschreiber, denen es nahezukommen gelte (und denen er sich mit zunehmender Lebensdauer zugehörig fühlte).

Nach einer zu Fuß absolvierten Rheinreise46 legte er 1818 in Berlin – er war infolge der Territorialverschiebungen durch den Wiener Kongress inzwischen preußischer Untertan geworden – die Prüfung für das höhere Lehramt ab und übernahm, nachdem eine andere Bewerbung erfolglos geblieben war, im selben Jahr eine Stelle als Oberlehrer für Altphilologie, Literatur und – erneut ohne große Begeisterung! – Geschichte am Königlichen Friedrichs-Gymnasium in Frankfurt/Oder. Nicht besonders glücklich mit seiner Lehrtätigkeit (und der fehlenden Nähe zu einer großen Bibliothek wegen), deswegen auch schon 182247 die Augen nach Alternativen außerhalb von Preußen offen haltend, und mit einem beachtlichen gesellschafts- und wissenschaftskritischen Potential ausgestattet, sich aber nach und nach von der Philologie her auch des Faszinosums der Alten Geschichte und schließlich, curricular bedingt, auch der Neueren Geschichte bewusst werdend, schrieb er hier auf der Grundlage von Quellenwerken, die ihm von der Berliner Königlichen Bibliothek nach Frankfurt überstellt worden waren48, seine ersten geschichtswissenschaftlichen Bücher, die Geschichten der germanischen und romanischen Völker von 1494-1514und die angeschlossene Schrift Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber. Dieser Weg war nicht vorgezeichnet, verdankte sich vielmehr seiner „schonungslosen Kritik üblicher Wissenschaft im allgemeinen und der Historie im besonderen“49, war mithin eine Reaktion auf die von ihm diagnostizierte Unzulänglichkeit der herkömmlichen Geschichtsbilder: Ein Altphilologe begibt sich auf ein völlig neues Terrain, macht indes nicht etwa sein Luther-Fragment50 zu einem Buch, sondern wendet sich ausgerechnet der politischen Geschichte zu. Indem er mit den Geschichtsschreibern des 16. Jahrhunderts zugleich deren unkritische Nachfolger in der Fachhistorie seiner Zeit auf die Anklagebank setzte, sah sich die „Zunft“ urplötzlich mit der „Kriegserklärung“ eines namenlosen Pädagogen aus der Provinz konfrontiert51. Die Publikationen, in der und für die Familie ein Ereignis, fanden, obwohl die Geschichten erhebliche stilistische und konzeptionelle Schwächen hatten, Beifall, auch und vor allem im zuständigen Kultusministerium52, so dass er schon zu Ostern 1825 als außerordentlicher Professor (mit freilich nur schmalem Gehalt) und mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, sich nach der (allfälligen) Rekonvaleszenz des Stelleninhabers Friedrich Wilken – man würde heute also von einer Art Vertretungsprofessur sprechen – gegebenenfalls an eine andere preußische Universität versetzen zu lassen53, an die Berliner Universität wechseln konnte. Dort gelang es ihm, über seinen (Rezensenten54 und) Hörer Varnhagen von Ense Zutritt zu dem glänzenden Salon von dessen Ehefrau Rahel55 und anderen vergleichbaren Salons56 und überhaupt zur literarischen Szene Berlins zu finden. Nach wenigen Semestern brachte es Ranke dank seiner Verbindungen ins Ministerium zuwege, sich für eine längere Forschungsreise zu den deutschen und italienischen Archiven beurlauben zu lassen, die sich am Ende von 1827 bis 1831 hinzog – seine historischen Wanderjahre, seine Wendung zur Geschichtsforschung, die zwischen 1827 und 1834 die Geschichtsschreibung in Gestalt umfassender historischer Werke völlig zurücktreten ließ. Kaum wieder in Berlin zurück, wurde er, immer noch „nur“ außerordentlicher Professor, gegen alle Usancen in einer aus Geschäftsordnungsgründen zu wiederholenden Wahl in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen (1832) und erhielt schließlich 1834, nach einer ungewöhnlich langen Wartezeit, den ersehnten Lehrstuhl, den er bis zu seiner Emeritierung behielt – nur einmal noch57 sollte er einige Gedanken daran verschwenden, ihn mit einer Professur in München zu vertauschen, er entschied sich indes mit guten Gründen für sein Verbleiben in Berlin58. Nach wie vor hatte er in der Fakultät noch keinen großen Namen, seine Ernennung stieß deswegen auch keineswegs auf große Begeisterung der Wortführer unter den Fakultätskollegen, deren Zahl damals bei gerade einmal zwei Dutzend (Ordinarien) lag, um erst gegen Mitte des Jahrhunderts die Zahl von gut 30 zu erreichen und sich gegen Ende von Rankes Amtszeit wieder bei 25 einpendeln sollte59.

Das Fach Geschichte hatte sich in der stark von der Klassischen Philologie und der Philosophie geprägten Philosophischen Fakultät, der auch noch die naturwissenschaftlichen Disziplinen angehörten, bis dahin keinen besonders prominenten Platz erarbeiten können. Der erste nach Berlin berufene Historiker, bis dahin Privatdozent in Greifswald, der Heeren-Schüler Friedrich Rühs60, verstarb schon nach wenigen Jahren (1820), ohne, sieht man von seiner Propädeutik des historischen Studiums (1811) ab, wissenschaftlich große Akzente setzen zu können. Das Denken in „Epochen-Professuren“ war dem frühen 19. Jahrhundert an sich zwar fremd, weil nur „Generalisten“ berufen wurden, die in Lehre und Forschung die ganze Geschichte abdeckten. Dennoch soll hier von einem „Lehrstuhl“ für Allgemeine und Neuere Geschichte gesprochen werden, der zunächst nicht wiederbesetzt wurde. Der Mediävist Friedrich von Raumer – denn als solcher war der Verfasser einer Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit 1819 aus Breslau berufen worden – hatte sich schnell zu einer Art enfant terrible entwickelt, der mit seinen Reden, aber auch seinen Publikationen im politischen Raum mehr als einmal aneckte, was ihn am Ende 1847 nach einer als Eklat empfundenen Rede zum „Friedrichstag“ in Anwesenheit des Königs bewog, aus der Akademie der Wissenschaften auszutreten61. Neben ihm wirkte, schon seit 1816, noch der ehemalige Heidelberger Professor Friedrich Wilken, der als Kreuzzugs-Experte freilich eher Orientalist denn Historiker war (und zudem auch noch für die Königliche Bibliothek Verantwortung trug); da er 1824 krankheitsbedingt beurlaubt worden war und niemand wusste, ob sich diese Erkrankungen nun im schnellen Rhythmus wiederholen würden, ruhte das Fach aktuell, also in der Situation des Jahres 1834, verlässlich nur auf zwei Augen: denen des politisch und gesellschaftlich ambitionierten Raumer. Zur Profilierung des Fachs konnte somit ein „Neuer“, ein wirklicher Neuzeithistoriker, durchaus beitragen. Formal trat Ranke mithin 1834 die Nachfolge von Rühs nach einer vierzehnjährigen Vakanz des Neuzeit-„Lehrstuhls“ an62. Wenn man Rankes Vater dem mittleren und unteren Beamtendienst zurechnet, war seine Ernennung zum Ordinarius die eines „Aufsteigers“. Sozial gesehen gehörte er einer Gruppe an, der um 1830 nur gut 7% der Berliner Ordinarien entstammten63.

Ranke hatte in den Jahren vor seiner Ernennung zum Ordinarius wenig – unter anderem zur serbischen Geschichte – publiziert, und seine Herausgeberschaft eines vom Staat initiierten, von ihm aber „umgebogenen“ Periodikums, der Historisch-politischen Zeitschrift (seit 1832), war Episode geblieben, die ihm auf der einen Seite erstmals den Stellenwert der öffentlichen Meinung in der Geschichte bewusst gemacht, ihn zugleich aber für breitere Kreise mit dem Klischee „reaktionär“ abgestempelt hatte. Dem galt es gegenzusteuern: Unter dem Eindruck der Julirevolution in Frankreich und dem Bewusstwerden, dass die Revolution keineswegs für alle Zeit überwunden sei, wurde in den ganz frühen 1830er Jahren aus dem bisherigen Liberalen und dem widerborstigen und nonkonformistischen Einzelgänger ein monarchie- und dynastiefixierter Konservativer, der er bis an sein Lebensende auch bleiben sollte. Damit konnte die Phase seiner großen Werke, seiner Geschichtsschreibung im besten Sinn des Wortes, einsetzen: Im Jahr seiner Ernennung zum Ordinarius begann eins seiner Hauptwerke, die Geschichte der Römischen Päpste, zu erscheinen, das, wie Alfred Dove es formulierte, „seine eigenthümliche Genialität am vollkommsten“ ausdrücke64. Mit den Römischen Päpsten: ihrer Kirche und ihrem Staat im sechszehnten (!) und siebzehnten Jahrhundert, denen er in der Historischpolitischen Zeitschrift 1833 seinen bedeutenden und ihn erstmals als Geschichtsschreiber ausweisenden Aufsatz über die „Großen Mächte“ vorausgeschickt hatte65, wurde er, zumal das (am Ende dreibändige) Werk umgehend auch in andere Sprachen übersetzt wurde, zu einer europäischen Berühmtheit. Ab 1839 ließ er, gewissermaßen als Gegenstück, seine auf breiter Quellenbasis ruhende sechsbändige Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation folgen, von der Ranke freilich selbst meinte, dass sie ob der (relativ spröden) Quellen – Reichstagsakten und theologische Gutachten – an Lesbarkeit hinter den Päpsten zurückstehe, die aber doch, wie die Päpste, jene Farbigkeit und Quellennähe, die viel zitierte „literarische Meisterschaft“, erreichte, die sein Lesepublikum an ihm zu schätzen lernte.

Mit diesen beiden Best-Sellern begannen auch die staatlichen und akademischen Ehrungen einzusetzen, die fortan kein Ende mehr nehmen sollten. 1841, im selben Jahr, in dem seine Päpste von der Kurie auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt wurden, ernannte ihn der (ihm persönlich seit Jahren bekannte) neue König Friedrich Wilhelm IV. als Nachfolger des Berliner Oberbibliothekars und Professors Wilken zum preußischen Staatshistoriographen – tatsächlich hatte Ranke bis zu diesem Zeitpunkt trotz etlicher Vorüberlegungen66 noch keine Zeile zur preußischen Geschichte veröffentlicht. Seine Neun Bücher preußischer Geschichte, die große Teile seines Lesepublikums freilich ein wenig enttäuschten, erschienen erst 1847/48. Die 1840er, 1850er und 1860er Jahre waren geprägt von der Verleihung des theologischen Ehrendoktors in Marburg, von Zuwahlen zu in- und ausländischen Akademien, von preußischen und bayerischen Ordensverleihungen, von seiner mit der Verehelichung seiner Tochter in Zusammenhang stehenden Erhebung in den erblichen Adelsstand und von seinem Aufstieg zum Kanzler der Friedensklasse des Ordens „Pour le mérite“. Parallel dazu kam die Wissenschaft nach wie vor zu ihrem Recht, namentlich in Gestalt seiner mehrbändigen beiden (englischen und französischen) Nationalgeschichten, die sich jeweils auf das 16./17. Jahrhundert und die universalhistorischen Implikationen des Aufstiegs dieser (germanisch-romanischen) Nachbarstaaten konzentrierten.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Ranke sich durch seine Bücher, die rasch die nächsten Auflagen erreichten, einen Namen bei seinem deutschen – und zunehmend dank der Übersetzungen seiner Werke auch bei einem internationalen, vorrangig anglophonen – Lesepublikum gemacht, das seine lebensvollen Charakterbildnisse und seine klare Sprache in Verbindung mit dem sicheren Rückgriff auf plastische Quellenzitate schätzen gelernt hatte. Freilich sollten schon die Neun Bücher preußischer Geschichte den Erwartungen des Publikums nicht voll gerecht werden, und auch die Englische Geschichte hatte mit ihrer Tendenz zu einer politischen Beweisführung und einer selbst von Ranke empfundenen und konstatierten gewissen Eintönigkeit nicht mehr die Frische und Lebendigkeit der großen Werke aus den 1830er und 1840er Jahren. 1869 erschien seine auch sprachlich noch einmal beeindruckende Wallenstein-Biographie, die er ganz seinem Ideal verpflichtet glaubte, Wissenschaftlichkeit mit dichterischer Vergegenwärtigung zu verbinden.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich auf sein privates Leben allerdings bereits die ersten Schatten gelegt. 1843 hatte er zur Überraschung seines Umfeldes, auch wenn ihm klar war, dass Ranke, nicht gerade ein Adonis, sich in den zurückliegenden anderthalb Jahrzehnten immer wieder Hoffnungen auf andere Bindungen (u. a. Bettina von Arnim, Minna von Treskow) hingegeben hatte, die aus einer alten englisch-irischen Notablenfamilie stammende Helena Clarissa Graves geheiratet, die ihm vier Kinder (von denen eins früh verstarb) geschenkt und sein Domizil in der Berliner Luisenstraße zu einem Treffpunkt der geistigen und künstlerischen Szene Berlins gemacht hatte. Allerdings hatten sich bei ihr schon in den ausgehenden 1850er Jahren erste Symptome einer damals als mysteriös empfundenen Krankheit gezeigt, die wohl in das breite Spektrum der Multiplen Sklerose einzuordnen ist, gegen die die Berliner Ärzte sich aber machtlos zeigten67. Damit einher ging, nachdem er seit Jahrzehnten einer der Stars in der Berliner Philosophischen Fakultät gewesen war und Studenten aus ganz Europa und aus den USA angezogen hatte, eine rapide zurückgehende Nachfrage nach seinen „öffentlichen“ Lehrveranstaltungen. Als sich das Ende der langen Leidenszeit seiner Frau abzeichnete – damit wurden auch alle Reisepläne, die bis zu den heiligen Stätten im Orient gereicht hatten68, hinfällig – und mangelnder Lehrerfolg bei den wenigen verbliebenen und allenfalls mäßig interessierten Studenten für weitere Ernüchterung sorgte, beantragte Ranke seine sofortige Emeritierung69. 1871 wurde somit nicht nur für Preußen, sondern auch für ihn ganz persönlich zu einem Schicksalsjahr, mit dem eine neue Phase seines Lebens beginnen sollte.

Der schon in den 1860er Jahren rasant nachlassende Besuch seiner Vorlesungen, Spiegel abnehmender Attraktivität und der gewandelten Interessen einer neuen Studentengeneration, mag für ihn hinnehmbar gewesen sein; was ihn mit Sicherheit viel stärker bewegte war der Wegfall seiner „Übungen“, seiner Seminare, auf denen er fast vierzig Jahre ganze Generationen von Studenten auf die drei „historischen Gebote“ – „Kritik, Präzision und Penetration“70, wie sein Schüler Georg Waitz das in einem Glückwunschschreiben formuliert hatte – eingeschworen hatte: von der ersten Generation seiner Schüler (Waitz, Giesebrecht, Köpke, Sybel) bis zur Gruppe der 1860er mit Lehmann und Lindner, Reuss, Moriz Ritter und Winkelmann, um nur einige wenige herauszugreifen. Hier, in dieser „Pflanzschule“, hatte Ranke dafür gesorgt, dass sein Name noch über Jahrzehnte hinweg in aller Munde blieb, nicht nur dem der Kollegen im engeren Sinn, sondern auch deren Schülern und Schüler-Schülern. An diesem Verlust trug Ranke sicher schwerer als dem der stets ungeliebt gebliebenen Vorlesungen, die er stets frei gehalten hatte, die aber seiner Mimik und Gestik und seiner (mit schwerer Verständlichkeit einhergehenden) Sprachkapriolen wegen auf die Hörer nicht selten einen „seltsamen“ Eindruck gemacht hatten71.

Dieser schrittweise Rückzug aus der Universität – seines Blasenleidens wegen kam er im Oktober 1869 um Befreiung von den Vorlesungen ein72, das er zwar wenige Tage später widerrief73, aber nun auf die Teilnahme an den Fakultätssitzungen reduzierte74 – soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ranke es bis in die 1860er Jahre mit seinen universitären Pflichten durchaus ernst genommen hatte. Er ließ sich zwar – mit Ausnahme des Dekanats seiner Fakultät, das er 1842 versah – nicht in akademische Ehrenämter wählen, aber an den Fakultätssitzungen nahm er regelmäßig teil, die insofern im Sinn der korporativen Autonomie von besonderer Bedeutung waren, als von diesem Gremium insgesamt – nicht von Ausschüssen – Berufungslisten erstellt und zu anderen Personalia Stellung genommen wurden. Da die damalige Philosophische Fakultät auch die Naturwissenschaften noch einschloss, waren das für einen Historiker oft wohl schwer zu bewertende Fragen, die entschieden werden mussten, wenn es beispielsweise um Beförderungen oder Gehaltsforderungen künftiger Lehrstuhlinhaber, von Privatdozenten oder außerplanmäßigen Professoren ging. 1869 etwa hat Ranke wenigstens an vier Fakultätsgutachten an das Ministerium mitgewirkt75. 1858/59, um ein weiteres Beispiel anzufügen, hat er sich an zumindest fünf Fakultätsgutachten aktiv beteiligt76. An seiner akademischen Mit-Verantwortung und seinem Engagement in allen Fragen der Selbstergänzung und der Autonomie der Fakultät kann kein Zweifel bestehen. Aber das brach mit dem Herbst 1869 dann ab, als die gesundheitlichen Probleme ihn zwangen, kürzer zu treten und er sich in der Fakultät nicht mehr sehen ließ77. Mit schöner Regelmäßigkeit bedachte er bis dahin aber, einer alten akademischen Gepflogenheit gemäß, seine Fakultät mit einem Exemplar seiner neuen Bücher78, informierte sie über Ordensverleihungen, für die die Fakultät das Placet des Monarchen einzuholen hatte79, wurde in den 1860er Jahren aber nur noch einmal wirklich aktiv, als er die außerordentliche Professur für seinen Schüler Philipp Jaffé beantragte, dessen Freitod (1870) ihn sehr bewegte. Sein Rückzug aus dem Lehrbetrieb brachte die Universität übrigens in etliche Schwierigkeiten, da nach den Todesfällen Köpke und Jaffé (1870), der noch „hängenden“ (und dann gescheiterten) Berufung Georg Waitz‘ und der Reduktion des Lehrangebots des Emeritus Raumer auf nur eine Vorlesung das reguläre Lehrpersonal mit Johann Gustav Droysen und dem kurz zuvor habilitierten Privatdozenten Paul Hassel80 rasch und unverhältnismäßig geschrumpft war – und mit der Nachfolge Rankes sollte zu allem Überfluss auch noch einige Zeit ins Land gehen.